本名=水上 勉(みずかみ・つとむ)

大正8年3月8日—平成16年9月8日

享年85歳(影竹菴掃階清勉居士)❖帰雁忌

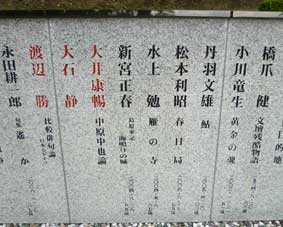

静岡県駿東郡小山町大御神888–2 冨士霊園文學者之墓

小説家。福井県生。立命館大学中退。寺の小僧から、行商、代用教員などを経て、昭和22年『フライパンの歌』で登場するが、その後も多くの職を遍歴、34年『霧と影』で再開。『雁の寺』で36年度直木賞、『宇野浩二伝』で菊池寛賞を受賞。ほかに一休』『寺泊』『良寛』『飢餓海峡』『越後つついし親不知』などがある。

一本の大桜が左の谷の裾にいまもある。先代が植えたもので、どこかの山の実生のをここへうつしたといったが、六十年は生きてきた太さで、肌は山桜独特のすべすべした横縞だが、よく眺めるとぬれ光った根に、むらがりはえた若木がある。幹根はすっかりかくれていて、若木の葉は大きく艶々してうるしをぬったようだ。

「桜というもんは、大きゅうなれば、自分の身を喰うて空洞になりよる。五十年目ごろから、皮だけになって生きはじめよる。ひとりでに、若木が根をはる。皮の力におぶさった若木は、次第に親の根を喰うて、親は子に根をあたえ、生きてゆくうちに一体になって幹はさらに太くなる。百年の樹齢を生きる桜は、どれが子やら親やらわからんものとなる。根尾の淡曇は千四百年、海津のあずまひがんは五百年、真如堂のたてかわ桜は四百年の皮で生きてよる……あれはみな親一代の皮ではない。子が子にうけついで親となり、またその子がうけた皮の厚さや」

と……父はいった。清右衛門はいま、めぐみにあたえようとする家屋敷は、桜の性根と同じだとふと自分に云いきかすのである。繁次郎がよし、自分より早く死ぬのなら、繁次郎の死は、その性根をわしに教えたことになるといわねばならない。それだけに、いま、朝早く、あいさつもせずに薄情な妹にかつがれて病院へいった幼な友達がなつかしく哀れである。

(凩)

わずか10歳で寺に奉公にだされ、13歳で出奔、以後の人生は彷徨いの連続だったが、幼い苦難は文筆に立つ基礎ともなったのだ。

70歳の時、心筋梗塞になり、生死をさまよった末の生還、何度かの大病は水上勉の立ち位置、死への敷居を低くしていったようだ。〈死といっても生といっても、それは結局は、自分の今、立っている場所のことだ〉、あるいは〈老いるということは新たな孤独を抱え込んでいくことことでもある。友だちも死ぬし、家族も死ぬ。毎日毎日新しい孤独を抱えていく。それは若い時の孤独感とはまた違うものだ〉と観念し、骨壺までつくって死への準備におこたりはなかった。

平成16年9月8日午前7時16分、長野県東御市の仕事場で肺炎のため水上勉は逝った。

自らが製作した骨壺に入る本心があったのかどうかはわからないが、生前は〈植木鉢の土になりたい〉といっていたそうだ。

郷里の若狭、晩年を過ごした信州の北御牧村、はたまた東京かと、四九日をすぎても納骨先はなかなか決まらなかった。ようやくのこと、平成18年4月16日、満開の桜並木の続く大路をまっすぐに駆け上った先、白樺林のなかにある冨士を臨む霊園の「文學者の墓」に納骨された。

——同じ時期、遺骨の一部はメモリアルストーン麗石のピラミッドに、残りは散骨用のパウダーにされたというが、やがては父母の眠る若狭の谷や最期に過ごした信州の土となるのであろう。子守歌のような風の音を聞きながら。

|