![]()

数々の黄昏を詠う詩の中でも思い出深い詩。

樂 遊 (らくゆう)

李商隠

向晩意不適 くれに なんなんとして い かなわず 驅車登古原 くるまをかりて こげんにのぼる 夕陽無限好 せきよう むげんに よし 只是近黄昏 ただ これ こうこんに ちかし

黄昏れるにつれて、心は結ぼれる。

車を走らせ、いにしえの跡がのこる楽遊原(らくゆうげん)に登る。

夕陽は限りなく美しい。

ひたぶるに日暮れに迫りゆくなかで。

妙なときに、長く忘れていた記憶の泡が、ポコッと飛び出てくることがあります。

李商隠という詩人を知ったのは、たぶん、高橋和巳の本からだったと思います。

大学紛争のバリケードのなかで、堂々めぐりをするようなクラス討論で頭の芯まで痛くなったときに、手帳に書きとめてあったこの詩がほんの少し緊張を緩めてくれた・・・そんなことがありました。

高橋の本はどこかにいってしまい、この詩を探しあてるのにも、ちょっと苦労しました。

ここでは、岩波文庫の川合庸三による「李商隠詩選」から引きました。

若山牧水の第一歌集である「海の声」所収。

さて・・・何にしよう・・・困ったときの教科書の歌。

教科書に、あわせて載っていたのは、記憶によれば、「幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく」だったと思います。この歌も同じ「海の声」に収められています。

以下、歌集の自序の一部。

われは海の声を愛す。潮青かるが見ゆるもよし見えざるもまたあしからじ、遠くちかく、断えみ断えずみ、その無限の声の不安おほきわが胸にかよふとき、われはげに云ひがたき、悲哀と慰籍とを覚えずんばあらず。

こころせまりて歌うたふ時、また斯のおもひの湧きいでて耐へがたきを覚ゆ。かかる時ぞ、わがこころ最も明らかにまた温かにすべてのものにむかひて馳せゆきこの天地の間に介在せるわが影の甚しく確乎たるを感ず。まこと、われらがうら若の胸の海ほど世にも清らにまた時おかず波うてるはあらざるべし、そのとどめがたきこころのふるへを歌ひいでてわれとわがおもひをほしいままにし、かつそのまま尽くるなき思ひ出の甕にひめおかむこそ、げにわれらがほこりにしてまた限りなきよろこびならずとせむや。

牧水の最初の(かどうかは分らないのですが)恋人は一つ上、しかも子持ち。かなり複雑な事情を持つ相当の美人。恋が燃え上がる条件はそろっていたようです。「海の声」にはいくつもこの恋が生んだ歌が収められています。

詩集「思い出してはいけない」所収。

雨あがり

中井ひさ子

空中の

くずれた しずくが

顔にあたる

雨に濡れるより

冷やりとして

どんどん

心が 細くなる

どうしよう

とらわれましたか

声が動く

水たまりには

アメンボ すいすい

どこからきたの

聞きたいけれど

聞いてはいけないこともある

くすんだ空を

捨てられた 言葉たちが

一列に 渡っていく

記憶の中にある情景をぴったり表わしてくれる詩句や文章に出会うと、一気に友だち感覚になりますね。

春の詩というよりは、どこか晩秋を思わせるところがありますが、ご容赦。

詩集「眼の海」所収。

あの破壊は他からの暴力だろうか

辺見庸

わたしらの夜をついに鋳つぶしにきたのか。

むじひに罰しに。

くされた球茎に気づかぬわたしらを、

矯めなおしにきたというのか。

あほうどもの腸でこしらえた弦の音に

いつまでも踊らされるわたしらの性根を、

やっぱり叩きなおしにきたのか。

そう言いたくなるのもわからんでないけれど、

真相はこうなのだ。

宇宙がちょっと身じろぎ、

はずみで

聖人堀緑地のいけがきの

真っ赤に熟した

ヒマラヤトキワサンザシの実がひとつ、

落ちてころげて、

海にぽちゃんと入り、

かすかな漣をつくっただけの話だ。

じつは無ほどに小さな漣を。

真っ赤な

ヒマラヤトキワサンザシの実は、

わたしの中に熟し、

ある日、ひと粒が

ゆくりなく宇宙の海に落果した。

おのずからの暴力。

かすかなその漣で世界が絶えることもあること。

とりかえしのつかぬ罪は--

それらをこばむ無知。

宇宙の海はわたしのからだのなかに、

うねりただよう。

あがなえぬ海。

かすかなその漣で世界が絶えることもあること。

とりかえしのつかぬ罪は、

語りとどかぬ、予感しないことば。

それが盤古をあやめる大罪となった。

辺見庸は、石巻南浜町の出身とか。詩の中に出てくる「聖人堀緑地」というのは、そのすぐ近く門脇町にあります。(震災前のヒマラヤトキワサンザシのある街角についてはこちらに写真があります)

彼の「私事片々」にはこんな記載があります。

新詩集『眼の海』に収載する書き下ろし詩篇「フィズィマリウラ」の執筆、推敲をやっと終えた。月内にはなんとか刊行されるだろう。3、4月はなにか反射的に書けていたのが、5月からまったく書けなくなり、長い抑うつ期に入ってしまった。やっと脱けたのが10月で、躁状態でここまできた。出来事がひきがねになっているぶん、『生首』のときと感慨はことなる。『眼の海』では、一篇一篇の執筆が、主として水中での肉体的経験に似た。疲れた。上梓でなにが起きるか見当もつかない。(2011/11/10)

『眼の海』で意識していたことはなんだったか。それは流れめぐる〈死〉だった。「あらかじめ知っていたことが、カーテンの背後で二度血をながす…」(ツェラン)恐怖でもあった。それよりもなによりも、いま「正義ぶる」ことを、どこまでも追いかけて、呪い、憎んだ。(2011/11/13)

詩とはなにか、知らない。語ろうとして語りえないことを語る…ことだとは思う。そしてわたしのばあい、語ってはならぬことを語る…ことである。「正義ぶる」ことどもに浴びせる言葉の多くは、語ってはならないこと、とされる。この時期はとりわけそうだ。「正義ぶる」もののほとんどは、わざとらしく、そらぞらしい。「フィズィマリウラ」では、自他のすべての「正義ぶる」ものどもを敵にまわした。(2011/11/15)

「戦争協力詩の問題は、過去の問題ではなく、現在の問題である」(羽生康二『昭和詩史の試み』思想の科学社)。そう思う。いわゆる〝震災詩〟(なんていやな響き!)から、ときに戦争協力詩に似たなにかがにおう。そうでないものもあるけれど、そういうものもある。悪意の問題ではない。ねっとりした善意のほうが気色わるい。不和随行の歌はしばしば善意からうたわれる。「戦争協力詩の問題は、過去の問題ではなく、現在の問題である」。まさにそうなのだ。(2011/11/18)

『眼の海』をつくっているとき、ときおりわたしにささやきかけてきた他の言葉は、こうであった。

スベテアツタコトカ アリエタコトナノカ

パツト剥ギトツテシマツタ アトノセカイ

かれは、遠くの海からわたしを指嗾し、未来に眼をやらせた。わたしは素直に従った。かれは正義ぶりはしなかった。(2011/11/20)

ここで、「スベテアツタコトカ・・・」は原民喜の「原爆小景」です。

フルク・グレヴィルという人の戯曲「ムスタファ」の台詞である由。

おお、堪えがたき人間の条件よ。

一つの法則の下に生まれながら、

他の法則に縛られて、

虚しく生まれながら、

虚しさを禁じられ、

病むべく創られながら、

健やかにと命ぜられて、

かくも相反する法則によるとせば、

自然の意味とは、そも何か。

フルク・グレヴィル 戯曲「ムスタファ」から

学生時代に知った詩句。「病むべく創られながら、健やかにと命ぜられて」という部分は、一読、忘れ難く記憶に残ったのですが、ウィリアム・ブレイクの詩ということだけが記憶にあって、確認できずにいました。

この詩句に、邂逅することができたのは、明けてさきおととしのこと。辺見庸の「永遠の不服従のために」でした。(当日の日記はここ)

辺見庸も同様の経験をしていたと知り、従来以上に親近感を覚えたのでした。

たしかに、この詩句は、実存主義につながる系譜の祖とされる匂いがして、ブレイクの詩といわれれば、納得してしまうような言葉です。

あまりに有名な杜甫の詩。「秋興 八首 其一」。

秋 興 八首

其一

杜甫

玉露凋傷楓樹林 ぎょくろ ちょうしょうす ふうじゅのはやし 巫山巫峡気蕭森 ふざんふきょう き しょうしん 江間波浪兼天湧 こうかんのはろうは てんをかねて わき 塞上風雲接地陰 さいじょうのふううんは ちにせっして くもる 叢菊両開他日涙 そうきく ふたたびひらく たじつのなみだ 孤舟一繋故園心 こしゅう ひとえにつなぐ こえんのこころ 寒衣処処催刀尺 かんい しょしょ とうせきをもよおし 白帝城高急暮砧 はくていじょう たかくして ぼちんきゅうなり

玉のような露が、楓の林をしぼませ傷つける

巫山や巫峡のあたりには、秋の気配がもの寂しくたちこめている

巫峡をながれる長江に立つ波は、天をも打つかのようにわき立ち

とりでのふたりの風雲は、地に接するほど低く垂れ込めてあたりを暗くする

菊の開花を見たのは、これで二度目である。これを見て過去の日々を思い、また涙を流す

乗ってきた小舟を、岸につないでいるのは、私の望郷の心をつないでいるのだ

冬服の準備をする時となり、あちこちでその支度の裁縫に追われている

白帝城が高くそびえ、夕方の砧の音がせわしげに聞こえてくる

はじめて漢文の副読本かなにかで読んだ時には、その情景を心に描いて、音のリズムに「名詩」を感じたていどでしたが、こうして、人生の秋を迎える年になると、「孤舟一繋故園心」の一節が胸に迫ってくるようになりました。

意訳は、NHK出版から出ている「新漢詩紀行-山河悠久篇-」のものです。

この本の解説には、正岡子規の「秋興八首」を詠んだ歌が紹介されています。

旅枕 菊咲き 楓おとろへて をちこち 城にころも 擣(う)つなり

オリジナルの詩集名は分かりません。

工藤直子が編んだ「せんねん・まんねん」(1990年)に収められています。

頭と足

まどみちお

生きものが 立っているとき

その頭は きっと

宇宙のはてを ゆびさしています

なんおくまんの 生きものが

なんおくまんの 所に

立っていたと しても・・・

針山に さされた

まち針たちの つまみのように

めいめいに はなればなれに

宇宙のはての ぼうぼうを・・・

けれども そのときも

足だけは

みんな 地球の おなじ中心を

ゆびさしています

おかあさん・・・

と 声かぎり よんで

まるで

とりかえしの つかない所へ

とんで行こうとする 頭を

ひきとめて もらいたいかのように

ずっと昔に「バナナのじこしょうかい」をここに使ったときに、どちらにしようかと迷った詩です。

ちょっとシュールな感じとともに、ともすれば「とりかえしのつかない所へとんで行こうとする頭」というのが、なにやら科学技術の中に自分を見失いかねない現代人に「いいの?」と素朴に尋ねる趣のある所が、好きです。

詩集「花火」所収。

ひぐらし

多田智満子

今年はひぐらしをよくきいた

頻々として日が暮れ

黄昏の数も多かった

わたしはすでにたくさんの日を生きた

たくさんの夏を知った

夏は遂にひぐらしばかりだった

激しい陽光が滅びるとそれは鳴く

ひとしきりさかんに鳴く

わたしはすでにたくさんの日を生きた

年令(とし)の数以上にたくさんの夏を知り

気落ちしたようになきやめる

あまりにたくさんのひぐらしをきいた

最近、折り返し点に佇んだローマ皇帝の回想という体裁の小説を手にとる機会があって、この詩人のことを知りました。

たぶん、もっとこの詩人のことを知れば、選ぶ詩は違うのかもしれませんが、ゆっくりゆっくりと読んでゆく今は、この一番最初の詩集、詩人にとって20歳のはじめに書かれた作品のどこか初々しい気分を買います。

ぱらりとめくった、それから十数年を経た「贋の年代記」に収められた「皇帝のいない国」などは、現在のわたしの気分そのものですが・・・。

北宋、王安石の七言絶句。晩年、南京郊外の鍾山に隠棲したときの作とのこと。

初夏即事

せきりょう ぼうおく わんきあり

りゅうすい せんせんとして りょうひをわたる

せいじつ だんぷう ばっきをしょうじ

りょくいん ゆうそう かじにまさる

石橋、 茅ぶきの家、曲がりくねった川岸、

流れる水はさらさらと、堤の間を過ぎて行く。

晴れた空、暖かい風、麦の香りが立ちのぼり、

緑の木かげ、生い茂る草、花咲く春にもまさる風情。

訳は石川忠久。

ピッタリのものがないので、青空の下の新緑の写真にしましたが、詩の方からは、絵のような光景、背景音、そして季節の匂いまでが伝わって、「なるほど、『春』ばかりがよい季節というわけではないな」と思わせます。

詩集「測量船」所収。

甃のうへ

三好達治

あはれ花びらながれ

をみなごに花びらながれ

をみなごしめやかに語らいあゆみ

うららかの跫音空にながれ

をりふしに瞳をあげて

翳りなきみ寺の春をすぎゆくなり

み寺の甍みどりにうるほひ

廂々に

風鐸のすがたしづかなれば

ひとりなる

わが身の影をあゆまする甃のうへ

あまりに有名な詩。とはいいつつ、ルビがないと読めなかったりしますね。甃(いし)、跫音(あしおと)、甍(いらか)、廂(ひさし)、風鐸(ふうたく)。

例によって「教科書」に載っていた詩です。ただ、小学生の時に亡くなった叔父の残した本の中に三好達治の詩集があって、わりと早くからこの詩は「知って」いました。

「問題」は、後に授業で取り上げられるまで、ずっと長いこと「甃のう」という「場所」か「建物」があって、そちらに歩いて行くところなのだと思い込んでいたこと。

「をみなご」はちゃんと「女の子」と理解していたし、「風鐸」がどういうものかも知っていたので、この「誤解」は正されることがなかったようです。とにかく、心地よく流れるように読み上げられる傑作だと思います。解釈なんて要らないでしょ、この詩の場合。

詩歌集「鴉と雨」所収。

誠之助の死

与謝野鉄幹

大石誠之助は死にました、

いい気味な、

機械に挟まれて死にました。

人の名前に誠之助は沢山ある、

然し、然し、

わたしの友達の誠之助は唯一人。

わたしはもうその誠之助に逢はれない、

なんの、構ふもんか、

機械に挟まれて死ぬやうな、

馬鹿な、大馬鹿な、わたしの一人の友達の誠之助。

それでも誠之助は死にました、

おお、死にました。

日本人で無かつた誠之助、

立派な気ちがひの誠之助、

有ることか、無いことか、

神様を最初に無視した誠之助、

大逆無道の誠之助。

ほんにまあ、皆さん、いい気味な、

その誠之助は死にました。

誠之助と誠之助の一味が死んだので、

忠良な日本人は之から気楽に寝られます。

おめでたう。

新年早々、なんという詩をと思われる方もおいででしょうが、大石誠之助が刑死したのは1911年1月24日(今年でちょうど100年)ですから、どうしてもこの時期に取り上げたくなります。

大石誠之助は刑法第73条により死刑となりました。もしお手元に小六法などがあれば、お調べいただくと分かりますが、現行刑法には「第73条乃至第76条削除」と書かれています。もともと、ここには皇室に向けた犯罪内容と罰則が書かれていました。こんな具合です。

第73条 天皇、太皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加へ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

世に「大逆事件」と呼ばれる事件の犯人グループのひとりとして、大石誠之助は、1911年1月18日、首魁とされた幸徳秋水ら23名とともに死刑判決を受けます。翌日、特赦により12名は無期懲役に減刑され(これは「君主の温情」を演出するための常套手段。ドストエフスキーの例を想起されたし)ますが、残り12名は、菅野スガが1月25日、その他は、一週間も経たない1月24日に処刑されました。

大逆事件がどのような事件であったのかは、ここには書きませんが、少なくとも大石誠之助がまったくの冤罪であったことだけはまぎれもない事実です。

大石誠之助がどういう人物であったか、1910年11月10日付けの「東京朝日新聞」は、事件関係者の風貌を伝える記事で、こう伝えています。

被告中の一異彩なり、米国ドクトルにて新宮の名望家なり。温厚にして聡明なる君子人と伝えらる、医を業とし其薬代診察料等の掲示には必ず「何十何銭の筈」「何円の筈」と書し筈の字なきはなし、蓋し医は仁術なりの古風を学び謝礼金のみにとめて薬料の如きは貪らざるの主意なり。

また、多くの医師が被差別部落への往診を厭う中、ひとり平然として赴いたとも。(いずれも中村文雄「大逆事件と知識人」から)

与謝野鉄幹としては「有ることか、無いことか」分からぬ罪で友を喪ったことをこういう詩で表わすほかなかった現実もあってでしょうか、この年、パリへ旅立っています。彼の作詞になることで有名な「人を恋ふる歌」の14番にはこんなくだりがあります。

口をひらけば嫉みあり/筆を握れば譏りあり

友を諌めて泣かせても/猶ゆくべきや絞首台

この歌は事件に先立って作られているのですが、なにやら「運命的な予感」を思わせます。(それとも、もともとは人口に膾炙している3番か4番までだったものに、後年追記をしたのでしょうか)

注) 2011年1月7日の「滴水録」に関連追記あり。

石垣りんの作品。東海テレビのクロージング用として書かれたものとか。

おやすみなさい

石垣りん

おやすみなさい

夜が満ちてきました

潮のように。

ひとりひとりは空に浮かんだ

地球の上の小さな島です。

朝も 昼も 夜も

毎日

何と遠くから私たちを訪れ

また遠ざかって行くのでしょう。

いままで姿をあらわしていたものが

すっぽり海にかくれてしまうこともあるように。

人は布団に入り

眠ります。

濡れて、沈んで、我を忘れて。

私たち 生まれたその日から

眠ることをけいこして来ました。

それでも上手には眠れないことがあります。

今夜はいかがですか?

布団から やっと顔だけ出して

それさえ 頭からかぶったりして

人は 眠ります。

良い夢を見ましょう。

財産も地位も衣装も 持ち込めない

深い闇の中で

みんなどんなに優しく、熱く、激しく

生きて来たことでしょう。

裸の島に 深い夜が訪れています。

目をつむりましょう。

明日が来るまで。

おやすみなさい

ちょっと思い出す人がいて、その人が好きだと言っていた石垣りんの詩をいくつか読んでみました。

この詩は「声に出して読む」と、何かすごく素直に心に沁みてくる、いい詩だと思います。

石垣の詩には「島」がいろいろなところに登場します。いったいどんな記憶が「島」という表現の裏にあったのでしょう。

堀口大學の訳詩集「月下の一群」所収。

雨の一滴が

フランシス・ジャム

雨の一滴が落葉を打つてゐる

静かに、ゆつくりと、さうして同じ一滴が

何時も同じ場所をあかずに打つてゐる・・・。

お前の涙の一滴が哀れなわたしの心を打つてゐる、

静かに、ゆつくりと、さうして同じ苦みが

何時も同じ場所に時間のやうに執念になり響く。

落葉は雨の滴(しづく)に勝つだらう。

心は錐のやうなお前の涙に勝つだらう。

何故なら落葉の下にも、心の下にも空(うつろ)があるのだから。

まだ、尋常ならざる暑さが残っているこの時期には、ちょっと、似つかわしくない「詩」と「写真」ですが・・・。

「煮詰まってしまった二人」・・・そんな経験、なかったなぁ・・・。

一度は経験したかったような・・・。あ~あ、甘美なことはほとんど何も知らずに終わるのかぁ・・・。

詩集「幻・方法」所収。

雲について

存在のすべてを

手際よく覆ってみせる

人間の論理

のように

空を覆った雲。

が

裂け

ちぎれて

遁走する。

遁走しながら

幾通りも

幾通りも

美しい弁明の論理を

塑像の如く刻もうとする。

崩れかかる

その懸命な試みの背後から

青い空が大きく展け

にがい永遠が華やいでいる。

誰しも長く生きていると、太宰の「斜陽」の冒頭にある「『あ』というかすかな叫び声」には心当たりがあるでしょう。

そういう想い出のあるのが、この詩です。吉野弘の詩の中でいちばん有名な「夕焼け」に登場する娘のように優しい心の持ち主だった友人(残念ながら男です)が、「クラス討論」を終えて駅に向かう道で教えてくれた詩です。それ以上は書きたくありません(^^;)。

詩集「青き魚を釣る人」所収。

五月

悲しめるもののために

みどりかがやく

くるしみ生きむとするもののために

ああ みどりは輝く。

大学に入った年は、いま何かと話題の「1968年」でした。その年の冬の「紛争」が収まり、翌年、「正常化」された「日常」に素直に復帰できず、ちょうどこの5月のころに伊豆に小旅行に出ました。

新緑が目に染みる季節だった・・・と記憶しています。

同じ新緑を見ても、最近は・・・。思えば遠くに来たものです。

晩唐 杜牧の七言絶句。春爛漫を詠った詩として有名。

江南春

せんり うぐいすないて みどりくれないにえいず

すいそん さんかく しゅきのかぜ

なんちょう しひゃくはっしんじ

たしょうのろうだい えんうのうち

千里四方にウグイスが鳴き、緑の樹と赤い花とが照りはえている。

川のほとりの村、山すその村、酒屋の旗に吹く春風。

古都金陵には、南朝以来の寺院が多く残っていて、

たくさんの楼台が春雨の中にけぶっている。

そのまま読んでいいのですが、「四百八十」の「十」は平仄の関係で「シン」と読むのだそうです。

風景が眼に浮かぶようです。できれば、ピッタリの写真をバックにしたかったのですが、残念です。

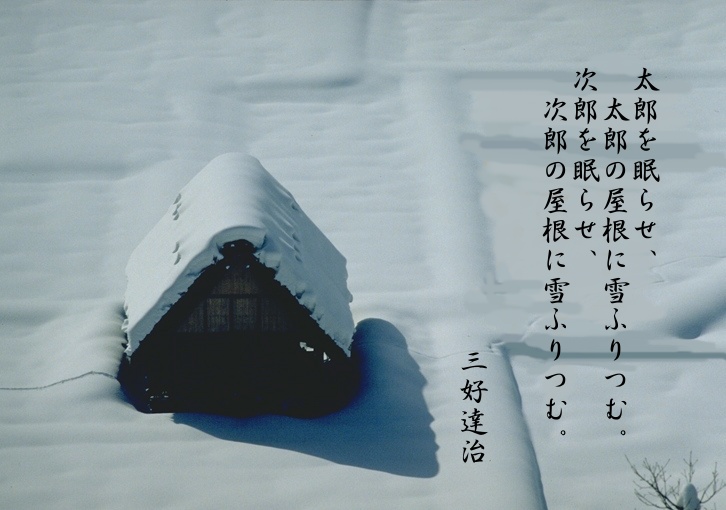

詩集「測量船」所収。

雪

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

簡潔といえば簡潔な二行の詩です。

典型的な教科書向きの詩と思われているようですが、読みようによっては深みのある詩です。

しんしんと降る雪、太郎は眠り、次郎も眠る。太郎の家にも、次郎の家にも、音もなく雪は降り積もる。冬の夜の情景を暖かさをもって描いている・・・。素直に読めば、そういう詩です。

しかし、「眠らせ」という言葉に引っかかりを感じる人もいるのではないでしょうか。「雪」が「太郎を眠らせ」るというのは、どういうことか・・・と。なぜ、「太郎は眠る、太郎の屋根に雪はふりつむ」ではないのか。

三好達治という人は、陸軍幼年学校を終え、士官学校に進み、在学中に「脱走」、衛戌(エイジュと読みます)監獄に入っています。脱走の目的について、彼の甥である三好龍孝氏はある指摘をしています。この指摘をきいて、この詩を読み解こうとした試みがここに載っています。(話のなかに「同級の親友西田税とともに」といて箇所があり、ドキンとしました)

簡潔でやさしいと思われた作品に意外な奥行きがあるのではないか。そんな気がしてきます。

良寛の住んだ「五合庵」は、新潟の燕市にあります。その庵のすぐ隣に立っている句碑に

堂久保登盤 閑勢閑毛天久留 於知者可難 (たくほどは かぜがもてくる おちばかな)

とある由。(ずいぶん昔に訪れているはずなのですが、記憶にありません(^^;)・・・猫に小判、意識のない目は節穴ということ)

一茶の句に、

焚くほどは 風がくれたる 落葉かな

という句があり、その句の方が先にできており、広く知られていたのではないかといわれています。良寛はこの句が好きでよく口ずさんでいたのだそうです。

それぞれの句の味わいについては、こちらの方を、ご覧ください。

詩集「鹹湖」所収。

鹹湖生きていることがオッセンドフスキイ「アジアの人と神秘」より

たえまなしに

僕に毒をはかせる

いやおうなさのなかで

僕が殺してきた

いきものたちの

おびただしい

なきがらを沈めながら

いまでは僕も

神のように

僕自身をゆるしているけれど

まもなく

あの暗い天の奥から

僕をめがけて

ふってくる雪が

邪悪な僕の

まなこをとざすとき

僕のなきがらが

なきがらだけの重みで

そのまましずかに

沈んで行くよう

「鹹湖」、「かんこ」と読みます。塩分を含んだ湖のことです。

会田綱雄という詩人は、ひょっとするともう忘れられた詩人の中に分類されつつあるのかも知れません。

こうして書き写しながら、11月からの2カ月のシーズンがベスト・マッチかなと思ったのですが、また、記憶の彼方に沈んでしまうかも知れない、・・・なにしろ、最近はすぐにアイデアや記憶が蒸発してしまうので(^^;)。

冒頭の三行(四行というべきなのでしょうが)だけで心をつかむ、そういう詩です。そして、最後の四行の余韻。心に残る詩の一つです。

あまりに有名な「前赤壁の賦」。

壬戌之秋 七月既望 蘇子與客泛舟 遊於赤壁之下

清風徐来 水波不興 擧酒屬客 誦明月之詩 歌窈窕之章

少焉月出於東山之上 徘徊於斗牛之閒

白露横江 水光接天

縦一葦之所如 凌萬頃之茫然

浩浩乎如馮虚御風 而不知其所止 飄飄乎如遺世独立 羽化而登仙

壬戌ノ秋 七月既望 蘇子客ト舟ヲ泛(ウカ)ベテ 赤壁ノ下ニ遊ブ

清風徐(オモム)ロニ来タッテ 水波興(オ)コラズ 酒ヲ擧ゲテ客ニ屬シ 明月ノ詩ヲ誦シ 窈窕(ヨウチョウ)ノ章ヲ歌ウ

少焉(シバラク)ニシテ月東山ノ上ニ出デ 斗牛ノ閒ニ徘徊ス

白露江ニ横タワリ 水光天ニ接ス

一葦ノ如(ユ)ク所ヲ縦(ホシイママ)ニシテ 萬頃(バンケイ)ノ茫然タルヲ凌(シノ)グ

浩浩乎(コウコウコ)トシテ虚ニ馮(ヨ)リ風ニ御シテ 其止(トド)マル所ヲ知ラザルガ如ク

飄飄乎(ヒョウヒョウコ)トシテ世ヲ遺(ワス)レテ独立シ 羽化シテ登仙スルガ如シ

(ご存じのようにまだまだ名文は続くのですが・・・パス)

高校の時の教科書をただ一冊、いまももっています。「高等漢文(古典乙Ⅱ)」。何回(計8回)もの引っ越しをしながら、この教科書のみ「生き残った」のは、「前赤壁の賦」が収められているからでした。

「賦」ですから、厳密にはいままでここに引いてきた「詩」ではないのかもしれませんが、忘れがたいものとして・・・。

「七月」とはあるものの「壬戌の『秋』」というところが少し引っかかったのですが、旧暦の七月というのはおおむね新暦の七月下旬から九月上旬ということで、少しばかり更新の遅れた今回(09年7月25日)には、ちょうどかな(^^;)と思っています。

後段にも、一読して忘れがたい表現がたくさんあり、折々に口ずさむ名文中の名文です。

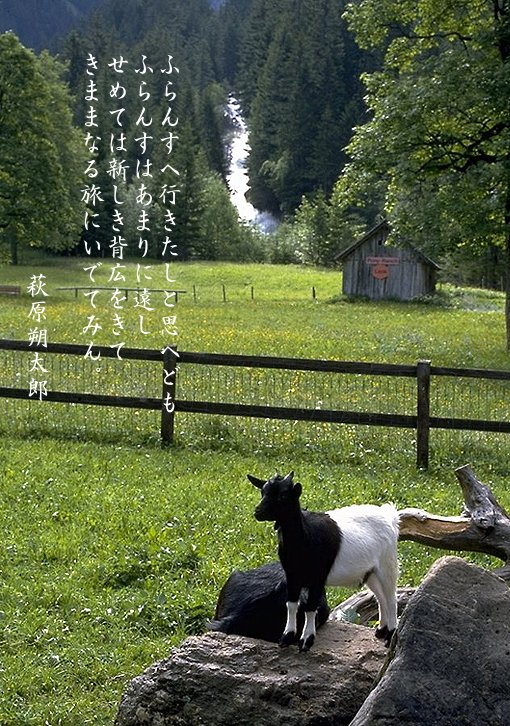

詩集「純情小曲集」所収。

旅上

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背広をきて

きままなる旅にいでてみん。

汽車が山道をゆくとき

みづいろの窓によりかかりて

われひとりうれしきことをおもはむ

五月の朝のしののめ

うら若草のもえいづる心まかせに。

朔太郎の作品の中ではよく知られている詩だと思います。詩集が刊行された1925年当時、たしかに「ふらんすはあまりに遠」い存在だったのでしょう。

最近では、パリ往復数万円、ホテル数泊をつけても十数万円なんてのがごろごろしています。「新しき背広」がせめてもの贅沢になるわけでもないですし。むしろ、「われひとりうれしきこと」が思い当たらない・・・なんてことを心配した方がいいかもしれません。

童話屋の詩文庫「きみが好きだよ」に収められていました。(この本の帯紙には「きみは言えるか/『きみが好きだよ』/青年のように/青年の日のように」とあって、「挑発」しております・・・ですよね?)

日本のさくら

もういちど はじめから

やり直そう

そう思った

さくらの花を仰ぎながら

ボロの復員服を着て

ボロ靴をはき

南方帰りのぼくに

日本の春は寒かった

さくらの花だけが鮮やかだった

家もなく

金もないが

いのちがある

もういちど そう思った

あのときぼくは三十だった

あの年のさくらのように

さくらはことしも美しい

ゆめのように

希望のように

梢に高く咲いている

この詩から思い描いた光景はベトナムから復員してきたときの「父」です。それは自分が生まれる前のことですから、絶対に眼にするはずのない光景にも関わらず、なぜかまるでこの眼で見たかのような記憶になっています。

父は復員した時24歳でしたから、大木よりはもう少し若かったのですが、おそらく、気持ちはまったく同じだったと思います。

敗戦後は巷に家を無くした浮浪者が満ち溢れ、食べものを求めて闇市に群がり、悲惨な様は筆舌につくせず、これが敗戦国の佗しさと思われた・・・。

これは父の部屋(いまはわたしの書斎)を整理しているとき見つけた「二十世紀を顧みて」と題する父のメモの一節。

我々団塊の世代の父母は、まさに「いのちがある」ということだけに「夢」と「希望」を見て、歩き始めた人たちだったということを、もう一度心にしっかりと留めておく必要があります。

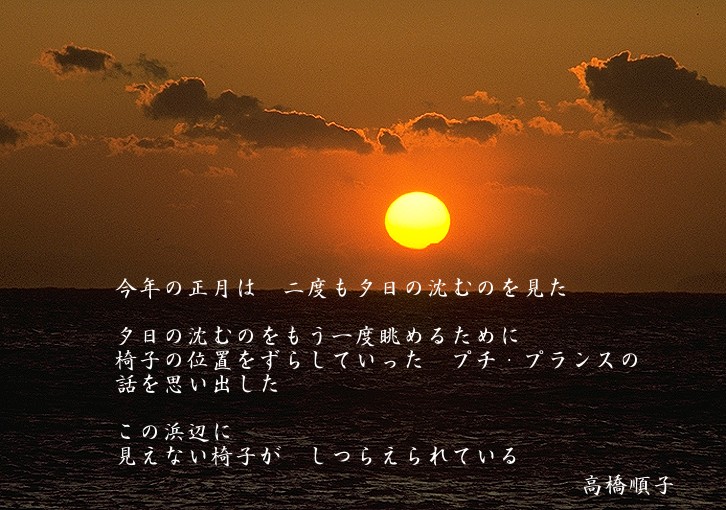

詩集「海まで」所収。

椅子

今年の正月は 二度も夕日の沈むのを見た

夕日の沈むのをもう一度眺めるために

椅子の位置をずらしていった プチ・プランスの

話を思い出した

この浜辺に

見えない椅子が しつられられている

「プチ・プランス」とは”Le Petit Prince”。「星の王子様」ですね。最近はいろいろな題名で出ていますけれど。

訳詩集「月下の一群」所収。

落葉ルミ・ド・グウルモン

シモオン、木の葉の散つた森へ行かう。

落葉は苔と石と小径を被うてゐる。

シモオン、お前は好きか、落葉ふむ足音を?

落葉の色はやさしく、姿はさびしい、

落葉は果敢なく捨てられて、土の上にゐる!

シモオン、お前は好きか、落葉ふむ足音を?

夕べ、落葉のすがたはさびしい、

風に吹き散らされると、落葉はやさしく叫ぶ!

シモオン、お前は好きか、落葉ふむ足音を?

倚りそへ、われ等も何時かは、哀れな落葉であらう。

倚りそへ、もう夜が来た、さうして風が身にしみる。

シモオン、お前は好きか、落葉ふむ足音を?

「月下の一群」は堀口大學による訳詩集。

66人のフランス詩人の作品340篇を収めたもので、上田敏の「海潮音」の後を受ける一大訳詩集。

わたしがこの詩を知ったのは、(すごく恥ずかしいのですが)、あるポルノ小説でした。しかし、「シモオン、お前は好きか、落葉ふむ足音を?」というリフレインは、一読、耳に残り、脳裏に刻みついたのでした。

いつものように平積みの新刊本をあれこれと手に取っていたら、この句が飛び込んできました。

夏井いつきという人の「子規365日」(朝日新書)という本。

きょうはどんな句なのかなと見たら、この句でした。

インターネットで検索してみると、

はつきりと行先遠し秋の山

という句が出てきました。

でも、どちらかというと、ここに掲げた句

行先のはつきり遠し秋の山

こちらの方が、好きです、いまのわたしは。子規、読んでみようかな・・・。

・・・それにしても、背景の写真、いまひとつだなぁ、・・・(^^;)。

詩集「思ひ出 抒情小曲集」所収。

初恋

薄らあかりにあかあかと

踊るその子はただひとり。

薄らあかりに涙して

消ゆるその子もただひとり。

薄らあかりに、おもひでに、

踊るそのひと、そのひとり。

誰しも持っている記憶。だから、いろいろな言葉が、たくさんあって、でも、その中のどれかひとつが響くのは、その言葉がちょうど初恋の時に聞こえた言葉だから・・・。

詩集「Ambarualia」所収。

雨

南風は柔い女神をもたらした。

青銅をぬらした、噴水をぬらした、

ツバメの羽と黄金の毛をぬらした、

潮をぬらし、砂をぬらし、魚をぬらした。

静かに寺院と風呂場と劇場をぬらした、

この静かな柔い女神の行列が

私の舌をぬらした。

またしても、教科書に載っていた詩です。当時のわたしにとって、西脇順三郎という人は翻訳家--しかも推理小説の--でした。創元推理文庫のいく冊かは彼の翻訳だったと思います。

ですから、教科書で、この詩をみたとき、「ふーん、なかなかいい詩も書くんだ~」なんて、いまから思うと、ずいぶんおバカな感想を持ったのでした。(恥ずかしい話・・・)

でも、どういうわけか、春の雨の日には、この詩か、あるいは小室等の「雨が空から降れば」を思い出すのです。ほら、「・・・お魚も雨の中・・・」って部分が、この詩とつながっているんですね。

追記)

西脇順三郎が生涯に刊行した詩集は14。39歳の時の「Ambarualia」の次は戦争をはさんで53歳の時の「あむばるわりあ」。

あとのものは、前の詩集にかなり手を入れたものになっています。

この「雨」も、「あむばるわりあ」では次のようになっています。

雨

南の風に柔い女神がやつて来た

青銅をぬらし噴水をぬらし

燕の腹と黄金の毛をぬらした

潮を抱き砂をなめ魚を飲んだ

ひそかに寺院風呂場劇場をぬらし

この白銀の絃琴の乱れの

女神の舌はひそかに

我が舌をぬらした

あなたは、どちらが好きですか? わたしは、前の詩の方が好きです。

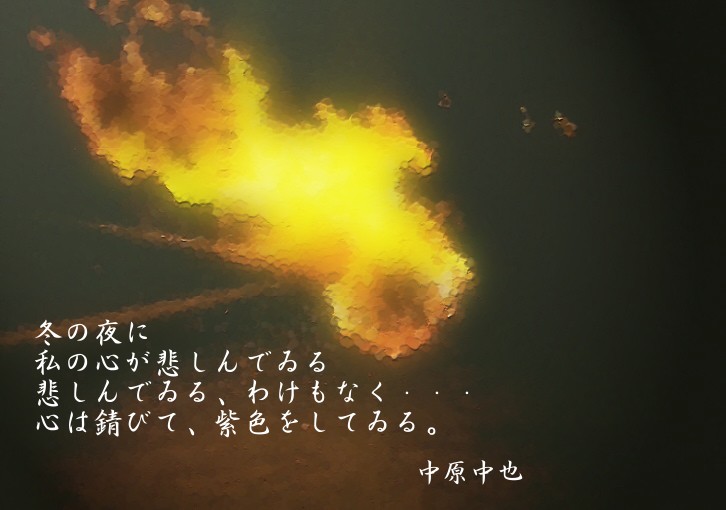

詩集「在りし日の歌」所収。

冷たい夜

冬の夜に

私の心が悲しんでゐる

悲しんでゐる、わけもなく・・・

心は錆びて、紫色をしてゐる。

丈夫な扉の向ふに、

古い日は放心してゐる。

丘の上では

棉の実が罅裂(はじ)ける。

此処では薪が燻つてゐる。

その煙は、自分自らを

知つてでもゐるやうにのぼる。

誘はれるでもなく

覓(もと)めるでもなく、

私の心が燻る・・・

中原中也の詩は、青春の一時期、ずいぶん親しんだものです。

一、二度、読むと、不思議に、憶えてしまうところがあって、いまになっても、思いもしないときに、ポッと、独り言のように呟きとなって漏れ出ることがあります。

そういうとき、思わず、周りを見回して、誰にも聞かれなかったことを、確かめたくなるのは、わたしだけのことでしょうか。

詩集「海の聖母」所収。

暦

書物(ふみ)は白く色褪せ・・・・・・

御身の指に描かれる美しい月日。

素足に触れて落ち葉の沈思(おもひ)を醒まし、

滲む日の暈(くま)に、寂しい午後は来る。

明るみの中に「静物」の営める・・・・・・

一処(ひとどころ)みつめてもの云はぬ姉妹の秋の横顔(プロフィル)。

吉田一穂(いっすい)の作品には、どうにも余してしまうものと、スッと飲み込めるものがあって、これはわたしにとっては後者のもの。

滴水録のこの日あたりとあわせ読んでいただけると幸いです。

詩集「罠」所収。

つねに高くあり人の眼と手と記憶より遠くにあるもの鳥の巣

たえず陰影(かげ)ふかき繁みにありその相(すがた)見えざるもの

静かなところより声はこぼれやさしき愛のはぐくまるるもの

世界陸上の中継を見ながら思い出して、取り出してきた村野四郎の詩集をパラパラと見ていてゆきあたった作品。

神の・・・なんといったらいいのか、「もくろみ」に思い当たる時、人生にはそういうときがあるものです。

詩集「愛する神の歌」所収。

小扇

嘗てはミルキイ・ウエイと呼ばれし少女に

指呼すれば、国境はひとすぢの白い流れ。

高原を走る夏期電車の窓で、

貴女は小さな扇をひらいた。

もう、二十数年前に、仕事で軽井沢に通ったことがありました。まだ、あの無粋な新幹線などというものがなく、碓氷峠へ登るのには機関車を増結せねばならず、否応なく、軽井沢にはいるのだという「予告」があった時代でした。

そうすると、もう、仕事のことは頭から消えて、この津村信夫の詩や、堀辰雄の「麦藁帽子」のいくつかのシーンが思い浮かんでくる・・・。

「麦藁帽子」ですと、たとえば、末尾の

私は村はずれまで、お前たちを見送りに行った。荷馬車はひどい埃りを上げた。それが私の目にはいりそうになった。私は目をつぶりながら、

「ああ、お前が私の方をふり向いているかどうか、誰か教えてくれないかなあ・・・」

と、口の中でつぶやいていた。しかし自分自身でそれを確かめることはなんだか恐ろしそうに、もうとっくにその埃りが消えてしまってからも、いつまでも、私は、そのまま目をつぶっていた。

という部分。いつの頃からか、ふたつは、ずっと、わたしの頭の中では、関連づけられていて、甘酸っぱい思いにとらわれるのです。

詩集「鎮魂歌」所収。「音の歳時記」から「五月」の部分。

音の歳時記

五月 さわさわ

新緑の木立にさわさわと風がわたり

青麦の穂波もさわさわと鳴る

木立の繁りがまし麦穂も金に熟れれば

ざわざわとざわめくけれど

さつきなかばはなほさわさわと清(す)む

爽やか、は秋の季語だけれど

麦秋といふ名の五月もまた

爽やか

六月 しとしと

しとしとしとしとしとしとしとしと

武蔵野のえごのきの花も

筑紫の無患子(むくろじ)の花も

小笠原のびいでびいでの花も

象潟の合歓の花も

うなだれて絹漉の霖雨(ながあめ)に聴きいる

しとどに光の露をしたたらせて

この詩は一月から十二月までの連でできています。それぞれの月の「音」は、一月 しいん、二月 ぴしり、三月 たふたふ、四月 ひらひら、七月 ぎよぎよ、八月 かなかなかな、九月 りりりりり、十月 かさこそ、十一月 さくさく、十二月 しんしん、となっています。

全部、書き写すのは・・・、ルール違反でしょうね(^^;)。

歌集「南京新唱」所収・・・、などと書いても、当然、それは活字で知っているだけの話ですが。(初版本はともかくとして、「南京新唱」という本として見たことがあるわけではないということ)

もともと「男は理科系」の思い込みから進路を決めたていどのわたしですから、詩も、歌も、句も、教科書の範囲を超える知識はありません。ちょっと記憶に残るかどうか、それがすべて。會津八一の歌もひとつかふたつくらい。でも、「行く秋の大和の国の薬師寺の・・・」を彼の作と思っていたくらいですから(^^;)、ああ、恥ずかしい。

岩波文庫版「自註鹿鳴集」の解説に「・・・さらに、作者が歌をすべてひらかなの分かち書きにしている。読みやすいように見えて逆に読みにくくしている面がある・・・」ということが書かれています。たしかに「はる は き に けり」は、多少、異常かも(^^;)。

奈良坂の 石の 仏の 頤(おとがい)に

小雨 流るる

春は 来にけり

・・・と、こんなところでしょう。(ここで間違うと、これもまた、相当、恥ずかしい)

詩集「道程」所収、「冬が来た」。

「道程」は高村光太郎の最初の詩集。おそらくもっとも人気の高い詩集だと思います。この詩も、その中ではよく知られた詩。

冬が来た

きつぱりと冬が来た

八つ手の白い花も消え

公孫樹の木も箒になつた

きりきりともみ込むやうな冬が来た

人にいやがられる冬

草木に背かれ、虫類に逃げられる冬が来た

冬よ

僕に来い、僕に来い

僕は冬の力、冬は僕の餌食だ

しみ透れ、つきぬけ

火事を出せ、雪で埋めろ

刃物のやうな冬が来た

訳詩集「海潮音」所収、「秋」。

原作者はオイゲン・クロアサン(Eugen Croissant : 1862-1918)という人。新潮文庫「海潮音」(1968)の解説にはただ「ドイツの抒情詩人」とのみあります。岩波文庫「上田敏全訳詩集」(1962)にはそれに付け加えて「『秋』の原題は"Herbst"、訳詩は前記『山のあなた』と同時に『万年草』に載った」とある程度。

秋

けふつくづくと眺むれば、

悲(かなしみ)の色口にあり。

たれもつらくはあたらぬを、

なぜに心の悲める。

秋風わたる靑木立

葉なみふるひて地にしきぬ。

きみが心のわかき夢

秋の葉となり落ちにけむ。

「海潮音」から選ぶとすれば、有名な「秋の日のヰ゛オロンのためいきの・・・」かもしれないと思ったのですが、ここはあえて学生時代からの我が愛唱詩を・・・。

詩集「人はかつて樹だった」所収。

メメント・モリ

覚えているのは、バッタのことだ。

秋の、夕暮れ、

あなたは、夕陽の色をした

ブドー酒を、一人で飲んでいた。

すると、飛んできた一匹のバッタが、

すぐ目のまえの、椅子の背にとまって、

あなたの目を、じっと見つめたのである。

そして、またすぐに、バッタは、

遠くへ飛んでいってしまったのだが、

その、バッタの、目を、

あなたは、それから忘れたことがなかった。

バッタは、詩人だよ。

詩が、あのときの、バッタの

まなざしのようだったら、いいのに。

そう言って、あなたは微笑んだ。

(詩は、あなたには、何か

精神をかがやかすもののことだった)

バッタの目の、記憶を遺して、

あなたは逝き、わたしは、

詩の乏しい時代に、のこっている。

メ メ ン ト ・ モ リ

死を忘れるな。

詩が、一人の人生を

直視することばだったら、いいのに。

「メメント・モリ」というのはラテン語(Memento mori)で、「死を想え」、つまり「自分が必ず死ぬ存在であることを忘れるな」という意味だそうです。

もともとは、「いつか死ぬ存在であるなら、今を楽しもう」という意味合いだったものが、キリスト教の徳目として「現世の空しさ」を想起させる意味に変わったのだとか。キリスト教というのは「マイナス志向」なんですかね、呵々。

与謝蕪村「蕪村遺稿」から

花火見えて

湊がましき

家百戸

ディキンソン詩集から。(なんで急にディキンソンかは・・・ここ)

'This is my letter to the World' これは世界にあてたわたしの手紙です This is my letter to the World これは世界にあてたわたしの手紙です That never wrote to Me -- わたしに一度も手紙をくれたことのない世界への-- The simple News that Nature told -- やさしい威厳をもって With tender Majesty 自然が語った簡素な便りです-- Her Message is committed そのメッセージをゆだねます To Hands I cannot see -- まみえることのできぬ人の手に-- For love of Her -- Sweet -- countrymen -- 自然への愛のためにも--気立てよい--同胞のみなさん-- Judge tenderly -- of Me やさしく裁いてください--わたくしを 亀井俊介編 「ディキンソン詩集」 岩波文庫の訳

詩集「食卓に珈琲の匂い流れ」所収。

さくら

ことしも生きて

さくらを見ています

ひとは生涯に

何回ぐらいさくらをみるのかしら

ものごころつくのが十歳ぐらいなら

どんなに多くても七十回ぐらい

三十回 四十回のひともざら

なんという少なさだろう

もっともっと多く見るような気がするのは

祖先の視覚も

まぎれこみ重なりあい霞だつせいでしょう

あでやかとも妖しとも不気味とも

捉えかねる花のいろ

さくらふぶきの下を ふららと歩けば

一瞬

名僧のごとくにわかるのです

死こそ常態

生はいとしき蜃気楼と

先の日記に記した詩。茨木のり子は二回目です。たしか吉本隆明だったと思いますが、「茨木のり子は詩を言葉で書くのではなく、人格で書いている」というようなことを言っていました。わたしもそうだと思います。

ですから、彼女の「詩」は、「詩」以外のものとあわせ読むのがよいのではないかと思っています。たとえば、東大の立花隆ゼミによる「二十歳のころ」にあるインタビュー、彼女の言葉でいくつかの有名な詩が、よりいっそう生き生きと読めたりします。

立花隆+東京大学教養学部立花隆ゼミ 「二十歳のころ-Ⅰ」 新潮文庫 2002

この本は、同じ立花の「青春漂流」(講談社文庫:1988)と併読するとグッドですが、もし、お手軽に「いま」読みたければ、ここで読めます。

中唐 柳宗元の五言絶句。これも教科書にあったもの。

江雪千山 鳥 飛ぶこと絶え

萬徑(ばんけい) 人蹤(じんしょう)滅す

孤舟 簑笠(さりゅう)の翁

獨り釣る 寒江の雪

詩集「満月をしも」所収。

膝・2

膝を組み代えるだけで

ただそれだけで

一変する思考がある

世界が変るとは言わぬにしても

すくなくともそれに

近いことが起こる

ささやかな動作が

もつ重さを

ときにおそれるために

生まれてきたのではなかったか

私たちは

後で知ったことを、その前に起きたことに重ね合わせて、ひとつの記憶を作ってしまうことがあります。

石原吉郎の詩は、わたしにとっては、そういう詩です。

詩集「落下傘」所収。少し、長いのですが、全部を引きます。

落下傘一

落下傘がひらく。

じゆつなげに、

旋花(ひるがほ)のやうに、しをれもつれて。

青天にひとり泛びただよふ

なんといふこの淋しさだ。

雹や

雷の

かたまる雲。

月や虹の映る天体を

ながれるパラソルの

なんといふたよりなさだ。

だが、どこへゆくのだ。

どこへゆきつくのだ。

おちこんでゆくこの速さは

なにごとだ。

なんのあやまちだ。

二

この足のしたにあるのはどこだ。

・・・・・・わたしの祖国!

さいはひなるかな。わたしはあそこで生まれた。

戦捷の国。

父祖のむかしから

女たちの貞淑な国。

もみ殻や、魚の骨。

ひもじいときにも微笑む

躾。

さむいなりふり

有情な風物。

あそこには、なによりわたしの言葉がすつかり通じ、かほいろの底の意味までわかりあふ、

額の狭い、つきつめた眼光、肩骨のとがつた、なつかしい朋党達がゐる。

「もののふの

たのみあるなかの

酒宴かな。」

洪水のなかの電柱。

草ぶきの廂にも

ゆれる日の丸。

さくらしぐれ。

石理あたらしい

忠魂碑。

義理人情の並ぶ家庇。

盆栽。

おきものの富士。

三

ゆらりゆらりとおちてゆきながら

目をつぶり、

双つの足うらをすりあはせて、わたしは祈る。

「神さま。

どうぞ。まちがひなく、ふるさとの楽土につきますやうに。

風のまにまに、海上にふきながされてゆきませんやうに。

足のしたが、刹那にかききえる夢であつたりしませんやうに。

万一、地球の引力にそつぽむかれて、落ちても、落ちても、着くところがないやうな、

悲しいことになりませんやうに。」

「落下傘」。

もちろん、現下の世情への皮肉をこめて選びました(^^;)。(「選挙」騒ぎがなかったら会津八一の歌から選ぶつもりでしたが・・・)

周期的にこの国が大嫌いになります。そのときに思い起こすのが金子光晴のいくつかの詩です。この詩は「おつとせい」と並んですぐ浮かぶ詩です。

あらためて書き写してみると、反語的に取り上げられたいくつかの「美点」すら、いまのわたしたちにはありません。

覚束ない地上、不安な着地。いっそ夢遊するが如き日常の続くことを祈りましょうか。

「魅惑-Charmes-」所収。

風の精

見られず知られず

私は薫(かおり)なのだ

生き そして死にたえ

風におくられ

見られず知られず

偶然か それとも精霊か?

来たかとみるまに

仕事はたちまち終る!

読まれず理解されず

いとすぐれた精神にも

なんと多くの誤謬が犯されること!

見られず知られず

肌着かえるつかのまの

胸もあらわなその時間!

先日、山田風太郎の「戦中派不戦日記」を読んでおりましたら、1945年7月23日のくだりに

○ポール・ヴァレリー、去る二十日、パリで死去せる由。

という記述があるのに行き当たりました。まず、戦争末期の状況で、ヴァレリーの消息に留意する医学生のいたことに驚き、そして、次に、そのようなニュースが遅滞なく報ぜられていたことに驚きました。・・・つまらないことですが・・・。

詩集「あ・い・た・く・て」所収。

思い出

ああ こんな夕日を たしか・・・

そのあとは どうしても思い出せない

いつだったか どこでだったか

心の底に そのときの記憶が

うっすらと 沈んでいるのだが

この いちめんに にじんだものを

そっと ひとところに あつめたら・・・

あの日の匂いが たちのぼるのだろうか

あの日の風が ふくだろうか

「滴水録」に竹山道雄の「磯」を引いた直後に、この詩を教えていただきました。

ところが、ふしぎなことに、うちの本棚には、工藤直子のこの詩集があって・・・。

「あ・い・た・く・て」などという、いい歳の男が買うには気恥ずかしいような、この詩集。

いったい、いつ買ったものやら、記憶がない・・・。

| 写真提供:みすま工房様 |

詩経から

漢文の教科書の最初のページにあった漢詩です。

桃夭 桃之夭夭 灼灼其華

之子于歸 宜其室家

桃之夭夭 有賁其實

之子于歸 宜其家室

桃之夭夭 其葉蓁蓁

之子于歸 宜其家人桃の夭々(ようよう)たる 灼々(しゃくしゃく)たりその華

この子ゆきとつぐ その室家によろしからん

桃の夭々たる ふんたるその実あり

この子ゆきとつぐ その家室によろしからん

桃の夭々たる その葉蓁々(しんしん)たり

この子ゆきとつぐ その家人によろしからん注)「有賁其實」はの「賁」は草冠に「賁」という字

詩集「感傷旅行」所収。

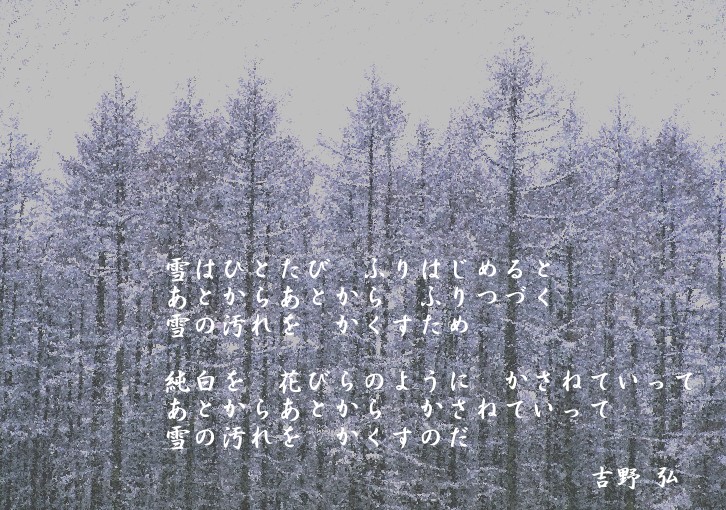

吉野弘には「雪の日に」という題の詩がふたつあります。玄関に掲げた詩は1971年に出された詩集「感傷旅行」に収められたものです。

もうひとつの方は、1957年に詩人が最初に出した詩集「消息」に収められています。

合唱組曲「心の四季」用として改作したと思潮社版の「吉野弘詩集」の覚えがきに書いています。ここでは、ふたつの詩を並べて書いておきます。

雪の日に(「感傷旅行」所収) 雪の日に(「消息」所収) 雪がはげしく ふりつづける

雪の白さを こらえながら

欺きやすい 雪の白さ

誰もが信じる 雪の白さ

信じられている雪は せつない

どこに 純白な心など あろう

どこに 汚れぬ雪など あろう

雪がはげしく ふりつづける

うわべの白さで 輝きながら

うわべの白さを こらえながら

雪は 汚れぬものとして

いつまでも白いものとして

空の高みに生まれたのだ

その悲しみを どうふらそう

雪はひとたび ふりはじめると

あとからあとから ふりつづく

雪の汚れを かくすため

純白を 花びらのように かさねていって

あとからあとから かさねていって

雪の汚れを かくすのだ

雪がはげしく ふりつづける

雪はおのれを どうしたら

欺かないで生きられるだろう

それが もはや

みずからの手に負えなくなってしまったかのように

雪ははげしく ふりつづける

雪の上に 雪が

その上から 雪が

たとえようのない 重さで

音もなく かさなってゆく

かさねられてゆく

かさなってゆく かさねられてゆく--誠実でありたい。

そんなねがいを

どこから手に入れた。

それは すでに

欺くことでしかないのに。

それが突然わかってしまった雪の

かなしみの上に 新しい雪が ひたひたと

かさなっている。

雪は 一度 世界を包んでしまうと

そのあと 限りなく降りつづけねばならない。

純白をあとからあとからかさねてゆかないと

雪のよごれをかくすことが出来ないのだ。

誠実が 誠実を

どうしたら欺かないでいることが出来るか

それが もはや

誠実の手には負えなくなってしまったかのように

雪は今日も降っている。

雪の上に雪が

その上から雪が

たとえようのない重さで

ひたひたと かさねられてゆく。

かさなってゆく。

「形象詩集」所収。

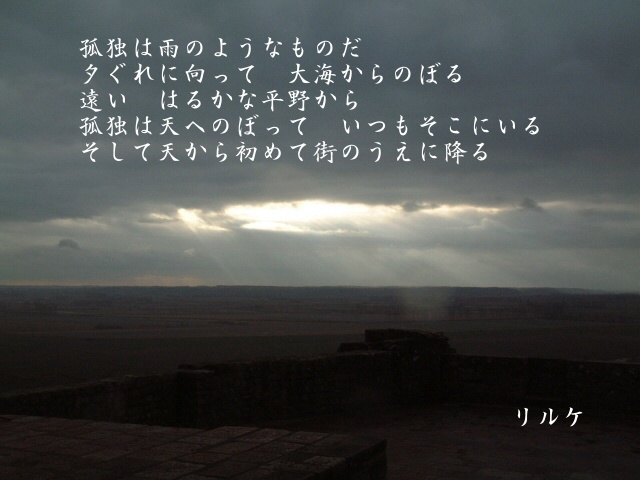

孤独

孤独は雨のようなものだ

夕ぐれに向って 大海からのぼる

遠い はるかな平野から

孤独は天へのぼって いつもそこにいる

そして天から初めて街のうえに降る

昼夜の隙間に雨と降り

すべての巷が暁へ向うとき

また 何も見出さなかった二つの肉体が

失望して 悲しげに離れるとき

そしてたがいに憎みあうふたりが

仕方なく同じベッドに寝るとき

そのとき孤独は流河とともに流れてゆく・・・・・・

また、また、リルケです。

自然と往還する「孤独」。

そして交歓したはずなのに充たされない「孤独」。

さらに孤絶している「孤独」。

ふたたび自然に帰ってゆく「孤独」。

行き帰りの電車の中で、ふっと、いま、どこにいるかを忘れるとき、降ってきた孤独と身の内の孤独が溶けあうような、そんな気のすることがあります。

(12/2 差し替え)

いただいたメールのやり取りから、背景の写真を変えてみることにしました。

雲間から差し込む幾条かの光。「天使の梯子」とか「ヤコブの梯子」とかの名前がついています。

あたかも天と地を往還するための階段。

写真は2年ほど前の今頃、モン・サン・ミシェルで撮ったもの。(「島」から対岸のラグーンを撮った)

失敗写真(水滴がついていたみたい^^;)なのですが、いちばん「梯子」の感じが出ているのがこれなので、ご容赦。

詩集「貧しき信徒」所収。

素朴な琴

この明るさのなかへ

ひとつの素朴な琴をおけば

秋の美しさに耐へかね

琴はしづかに鳴りいだすだらう

ホームページをご覧になった方からメールをいただくことがあります。この詩はメールで教えていただきました。

一読して、好きになりました。今年の冬頃のことで、「秋になったら、絶対に、この詩を玄関に掲げよう」と思い定めました。

八木重吉。二十九歳で逝った詩人。

瑞々しい心のみが、大いなる存在の心と共鳴する。

自分のなかに、こんな音があったのかと、そう驚く、秋の日。

詩集「寸志」所収。

聴く力

ひとのこころの湖水

その深浅に

立ちどまり耳澄ます

ということがない

風の音に驚いたり

鳥の声に惚けたり

ひとり耳そばだてる

そんなしぐさからも遠ざかるばかり

小鳥の会話がわかったせいで

古い樹木の難儀を救い

きれいな娘の病気まで直した民話

「聴耳頭巾」を持っていた うからやから

その末裔は我がことのみに無我夢中

舌ばかりほの赤くくるくると空転し

どう言いくるめようか

どう圧倒してやろうか

だが

どうして言葉たり得よう

他のものを じっと

受けとめる力がなければ

カクテルバーで友人と飲みながら、有名な「・・・ばかものよ」の一節の話になって、帰宅してから確かめようと、久しぶりに茨木のり子を取り出してみました。

あちこちと拾い読みするうちに、ふと、響いたのが、「こころの湖水」と「じっと受けとめる力」という語。

折しも街には「舌ばかりほの赤くくるくると空転」させる輩の声がこだまする時。

詩集「萱草(わすれぐさ)に寄す」所収。

はじめてのものに

ささやかな地異は そのかたみに

灰をふらした この村に ひとしきり

灰はかなしい追憶のやうに 音立てて

樹木の梢に 家々の屋根に 降りしきつた

その夜 月は明かつたが 私はひとと

窓に凭れて語りあつた(その窓からは山の姿が見えた)

部屋の隅々に 峡谷のやうに 光と

よくひびく笑ひ声が溢れてゐた

――人の心を知ることは……人の心とは……

私は そのひとが蛾を追ふ手つきを あれは蛾を

把へようとするのだらうか 何かいぶかしかつた

いかな日にみねに灰の煙の立ち初めたか

火の山の物語と……また幾夜さかは 果して夢に

その夜習つたエリーザベトの物語を織つた

立原道造・・・、この人の詩を読むこと、そのこと自体を隠し続けてきた、詩人。

逝いた友人から教えられたから・・・か。

中唐 崔護(さいご)の七言絶句。

人面桃花

去年の今日 この門のうち

人面 桃花 あい映じて紅なり

人面 ただ今 何れの処にか去る

桃花 旧によりて春風に笑む

大意は、

去年の今日、この門の中で、

あの人の顔(かんばせ)と桃の花とが、互いに引き立てあって美しかった。

あの人は今、いったいどこへ行ってしまったのだろう。

桃の花だけは去年と変わらず、春風にほほえみかけているのに。

(石川忠久 訳)

詩人が清明節の日、散歩に出たとき、渇きを癒すために水を求めた家の娘。

互いに心を惹かれたが、その際は、どうということもなく別れた。

一年の後、詩人は娘のことを思い出して、その家を訪ねる。

しかし、門は固く閉ざされ、彼は、この詩を扉に書いて帰る。

数日後、再びその家を訪ねると、出てきた父親は、「あなたがうちの娘を死なせた」と詰る。

さらに聞くと、娘は昨年以来、ずっと詩人のことを待ちこがれていたが、

先日帰宅して、詩人の書きつけた詩を読み、絶食して息絶えたとか。

詩人が娘の亡きがらを抱きしめて、「わたしはここにいる」というと、

ほどなく娘の目は開き、息をふきかえした。

父は喜び、娘を詩人に嫁がせた。

詩集「山巓の気」所収。

冬日抄

独りで僕は坐つてた

時の流れがおそかつた。

日暮れ方

風が外套をとりに来た。

街で凍える人達に

着せてやるとの事だつた。

酒は冷えたが坐つてた

その後は誰も来なかつた。

寝る前に

僕は窓から外を見た。

流星が北へ向つてはすかひに

夜天の硝子を截つてゐた。

堀口大學というと、翻訳の業績が大きく、詩人としての作品が忘れられているのではないか・・・、それこそ老婆心というものかもしれませんが。

この詩の最終連、流星からの連想で、彼のもうひとつの愛唱詩を、写しておきます。

詩集「新しい小径」から。

流星

静夜の空に星が一つ消えた

虚空の底へ星が一つ流れた

われ等の生命 つかのまの光り

音もなく静夜の底に

虚無への道をとる

夜天いよいよに澄み渡り

静夜いよいよに深い

天は永劫のかたちに残つてゐれば

いま一の存在がほろびたのだと

一瞬の後 誰が思はう

静夜の空に星が一つ消えた

虚空の底へ星が一つ流れた

「初期の詩集」より。

ときとして夜の底いに

ときとして夜の底いに

風はめざむ 幼な児の目ざむるに似て。

ただ独り 風は 並木の路を進み

静かに静かに村に吹き入る。

まさぐりて 池に到れば

たたずみて 風は窺う--

家はみな 雪に白く、

樫の木ら 声もなし・・・・・・

また、リルケです。

中学校の時の教科書に出ていた詩です。

教科書に載っていた訳詩は、「いくたびか深い夜に」という題で、どちらかというとそちらの方がしっくりと来るのですが・・・。

冒頭しか憶えていません。「いくたびか深い夜に 風は・・・」という書き出しで、やはり同じように寝静まった村にそっと吹き入る風というモチーフでしたから、たぶん、この詩だと思うのです。どなたか、そういう訳詞をご存じないでしょうか?

恥ずかしながら自作の句。二十代末、仕事が面白くてたまらなかった頃のもの。

終電の 闇走る顔 後の月

たまたま手に取った教養文庫の「俳句歳時記」をパラパラと眺めながら、思いついた句。

それだけのことなので、まとまって紹介できるほどの句はありません。

まったく自信がないのです。

この句の情景は以下の通りなのですが、

きちんと読み取っていただけるものかどうか。

また終電になってしまった。

寄りかかる電車のドアの窓に

疲れきった自分の顔が映っている。

ふと見上げる中天に

十三夜の月がかかっている。

「闇走る顔」という表現でガラスに映る我が顔のこととわかるものか?

詩集「蝶を夢む」所収。

眺望

旅の記念として 室生犀星に

さうさうたる高原である

友よ この高きに立つて眺望しよう。

僕らの人生について思惟することは

ひさしく既に転変の憂苦をまなんだ

ここには爽快な自然があり

風は全景にながれてゐる。

瞳をひらけば

瞳は追憶の情侈になづんで濡れるやうだ。

友よここに来れ

ここには高原の植物が生育し

日向に快適の思想はあたたまる。

ああ君よ

かうした情歓もひさしぶりだ。

「悪の華-パリ風景」所収、「夕べの薄明」から。

夕べの薄明

犯罪者の友達である、愛想のいい夕暮れがやってきた。

共犯者のように、ぬき足さし足しのび寄る夕暮れ。

空はゆったりと広い寝室のように、しずしずと閉ざされ、

いら立ちながら待っていた人間は、野獣と化する。

おお夕暮れよ、愛すべき夕暮れよ、「今日一日働いたぞ」と、

嘘いつわりなしに威張れる腕をもった人間の、

待ちこがれていた夕暮れよ。--夕暮れこそは慰めてくれる、

あらあらしい苦痛に身をさいなまれる人々を、

研究に凝って額の重く垂れる学者を、

背中を折り曲げて寝床へ帰ってゆく労働者を。

ところが一方、大気の中には、不健康な悪魔どもが、

まるで実業家のように、重苦しく目を覚まし、

飛び舞っては、鎧戸や庇に頭をぶつける。

・・・(後略)・・・

黄昏れる街、暮れ残る陽の光の中を、物狂おしい気持ちを抑えられずに歩き回った頃、知った詩。

いま、近づく人生の黄昏時になって、ポツリと記憶の浜に打ち上げられて。

(しかし、この写真、なんとなくモネの「印象-日の出」みたいに見えるなぁ)

写真提供:川田國廣氏(HP:「季彩」)

あまりに有名なエリオットの「荒地(THE WASTE LAND)」。

四月はこの上なく残酷な月、

死の大地からライラックを育て上げ、

追憶と欲望をかき混ぜ、春の雨で

生気のない根を奮い立たせる

とてもすべてを書き写すことはできない。(なにしろ、正直に書けば、全部を読んだことさえないのだから)

ここにその一部が出ているので、そちらを。

花粉症になってから、この季節になると、冒頭のフレーズしか知らないこの詩が頭に浮かぶ。

エズラ・パウンドへの献呈文に、花粉症患者の気持ちを代弁する部分がある。

子供たちが聞く、「シビュラ、何がしたいの?」

巫女のシビュラが答えた、「あたしゃ死にたいよ」

これは最古の小説といわれるペトロニウスの「サテュリコン」からの引用の由。

再び詩に戻ると、詩の末尾には「Shantih」のリフレイン。ウパニシャッドの定型句で「平和」ないしは「平穏な心」くらいの意味だとか。(別に現下の世界情勢にあてこすって選んだわけではない)

エリオットはセントルイスに生まれ、後にイギリスに帰化。浅薄なアメリカ文明を嫌ったからかどうかは知らない。

詩集「鶴」所収。

切なき思ひぞ知る

我は張り詰めたる氷を愛す。

斯る切なき思ひを愛す。

我はその虹のごとく輝けるを見たり。

斯る花にあらざる花を愛す。

我は氷の奥にあるものに同感す、

その剣のごときものの中にある熱情を感ず、

我は常に狭小なる人生に住めり、

その人生の荒涼の中に呻吟せり、

さればこそ張り詰めたる氷を愛す。

斯る切なき思ひを愛す。

高校の国語教師に、この詩が好きな人がいて、卒業までの試験に数回、これが出題された。

寒い季節になると、不思議とこの一節が浮かんで来る。あの先生はご存命なのか。

恥ずかしながら自作の詩。大学紛争などというものがあった青春の日の作。

この季節

解放された樹々の梢は

いま不安な青空へ

吸いとられる

秋から冬へ

この季節に

枝は葉をおとし

葉は地上で

踏みしだかれる

樹々よ

葉を失った骨格よ

おまえは寒さに耐えよ

わが心をかぢかませる

この寒さに耐えよ

樹々よ

裸形の骨格よ

おまえは重力に耐えよ

わが希望を圧する

この重力に耐えよ

写真提供:川田國廣氏(HP:「季彩」)

「形象詩集」所収、「秋」から。

秋

樹の葉が降る 樹の葉が降る、遠いところから降って来るように、

空の中で 遠い庭が幾つも凋んでゆくかのように。

樹の葉が降る、否む身ぶりをしながら降る。

そして幾つかの夜のあいだに、黒い地球が

孤独の中へ沈み込む、他のすべての星から離れて。

われらみんなが落ちる。この手が下に落ちる。

君のもう一つの手も--見たまえ、どの手も落ちる。

しかし或るひとりの者が在って

これらすべての下降を 限りなく穏かにその両手の中に保っている。

木の葉が落ちる 落ちる 遠くからのように

大空の遠い園生が枯れたように

木の葉は否定の身ぶりで落ちる

そして夜々には 重たい地球が

あらゆる星の群れから 寂寥のなかへ落ちる

われわれはみんな落ちる この手も落ちる

ほかをごらん 落下はすべてにあるのだ

けれども ただひとり この落下を

限りなくやさしく その両手に支えている者がある

まど・みちお詩集 「せんねん まんねん」(童話屋 1990)所収。

バナナのじこしょうかい

--みぶんのひくいほうからじゅんに--

バナナで

バナナす

バナナです

バナナであります

バナナでありますです

バナナでございます

バナナでありますでございます

バナナざあます

バナナでありますでございますでざあますです

バナナや

最後の「バナナや」だけは関西風になまって朗読すると、まどみちおがコメントしているというのは、・・・、ウソです。

しかし、「バナナや」というのが、一番身分が高い人の自己紹介だとは・・・。

写真提供:川田國廣氏(HP:「季彩」)

大日本図書 「小学校6年 国語」 所収予定

川

さら さるる ぴる ぽる どぶる

ぽん ぼちゃん

川は いろんなことを

しゃべりながら 流れていく

なんだか 音が流れるようだ

顔を横向きにすれば どぶん どぶぶ 荒い音

前を向けば 小さい音だ

さら さるる ぴる ぽる

大きな石をのりこえたり

ぴる ぽる 横切ったり

ぴる ぽる どぶる ぽん ぼちゃん

音は どこまで 流れていくんだろう

「所収予定」と書いたが、文部省の検定により、不採用になった。(1963年の話)

文部省の検定意見は下記のとおり。

水の音を、ぴる ぽる どぶる ぽん ぼちゃん というのは、これは穏当ではない。みんな、この、水の音というものはサラサラなんだから、これをみんなサラサラになおしてほしい。そうすれば、合格にいたします。

この詩を作った子供の担任の話は下記のとおり。

なんの変哲もなく流れている川が、こんな音をささやいていることを知らなかった。この作者が、川原の方から駆けてきて、私にこの詩を見せたとき、私は私の鈍感な耳を恥じるとともに、見る目を持ち、聞く耳を持つものには、この変哲もない村にも、驚きや喜びを感じうるのだと驚いた。

訳詩集「海潮音」所収、「春の歌」。

上田敏の「海潮音」は一個の独立した詩集の趣。

文語表現にはなんと豊かな可能性があることか。

原詩は Robert Browning の ”Pippa's Song”

The year’s at the spring

And day’s at the morn;

Morning’s at seven;

The hill-side’s dew-pearled;

The lark’s on the wing;

The snail’s on the thorn;

God’s in his heaven-

All’s right with the world!

歳はめぐり、春きたり、”thorn”は、なんとなく”crown of thorn”、つまり、キリストがかぶらされた棘の冠を想像させ、「天上の神」と「地上の人間」の対比を表しているように思え、上田敏の訳では、ここがひとつ物足りない感じがすることもたしか。

日はめぐり、朝きたる。

今、朝の七時、

山辺に真珠の露煌く。

雲雀、青空を翔け、

蝸牛、棘の上を這う。

神、天にいまし給い、

地にはただ平和!

句集「大空」から。

尾崎放哉、本名は尾崎秀雄。

荻原井泉水門下の自由律の俳人。

他に好きな句をいくつか。

流るる風に押され行き海に出る

一日物云はず蝶の影さす

なぎさふりかへる我が足跡も無く

たつた一人になりきつて夕空

人をそしる心をすて豆の皮むく

障子しめきつて淋しさをみたす

自らをののしり尽きずあふむけに寝る

心をまとめる鉛筆とがらす

ただ風ばかり吹く日の雑念

島の女のはだしにはだしでよりそふ

刈田のなかで仲がよい二人の顔

うつろの心に眼が二つあいてゐる

淋しいからだから爪がのび出す

とんぼが淋しい机にとまりに来てくれた

あけがたとろりした時の夢であつたよ

一つ二つ螢見てたづぬる家

春の山のうしろから烟が出だした

”Silver”から。

Slowly, silently, now the moon

Walks the night in her silver shoon;

This way, and that, she peers, and sees

Silver fruit upon silver trees;

One by one the casements catch

Her beems beneath the silver thatch;

Couched in his kennel, like a log,

With paws of silver sleep the dog,

詩集「山羊の歌」所収、「帰郷」から。

柱も庭も乾いてゐる

今日は好い天気だ

縁の下では蜘蛛の巣が

心細さうに揺れてゐる

山では枯れ木も息を吐く

ああ今日は好い天気だ

路傍の草影が

あどけない愁しみをする

これが私の故里だ

さやかに風も吹いてゐる

心置きなく泣かれよと

年増婦の低い声もする

ああ おまへはなにをして来たのだと・・・

吹き来る風が私に云ふ

歌集「一握の砂」所収の歌。

前後には、次のような歌も。

ある朝のかなしき夢のさめぎはに

鼻に入り来し

味噌を煮る香よ

己が名をほのかに呼びて

涙せし

十四の春にかへる術なし

わが恋を

はじめて友にうち明けし夜のことなど

思ひ出づる日