|

|

| 知り合いはあっちゃこっちゃ | こんなものに凝っています | その他 |

|---|---|---|

|

知り合いの誰かが旅行に行ったとき の写真などを紹介しています。 やっちゃんシリーズ、ケイちゃんシリーズ 磯部さんシリーズ、川端さんシリーズ 全日空見学会(平松さん) などがあります |

最近読んだ本や漫画や好きな絵の紹介です。 (特集) 映画のトップ200の紹介 ローリングストーンズのページ クラシックのページ 今までの車の紹介(ポルシェ911への道) |

ピロリ菌物語 ピラミッドの謎 エイゴについて |

ボウ湖の上で撮った写真だそうです。バンフでは、バンフ・スプリング・ホテルというところに泊まったそうです。城のようなきれいなホテルですね。ルイーズ湖はかなり凍っています。カナダでもこの地方は5月とはいえ、まだ真冬のようです。また、散歩の途中に雪崩のあとを見かけました。この写真は、早河さんの解説によると、”この先にあるのはPlain of Six Graciers”(?)だそうです。バンフでは、湖に山々が映っています。散歩の途中に鹿に出会ったり、サイクリングの途中で山羊(?)に出会ったそうです。

−>前回の知り合いはあっちゃこっちゃ<−

戻る

戻る

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る

ピエロという絵をインターネット上で見つけることができなかったので、代わりといっては何ですが、大原美術館にある呪われた王を紹介します。

フェルマーの最終定理というのは、一時期話題になったので、ちょっと勉強してみようと読んでみました。その定理は、

フェルマーの最終定理というのは、一時期話題になったので、ちょっと勉強してみようと読んでみました。その定理は、

「xn+yn=zn (ただし n≧3)を満たす自然数 x、y、zはない」

というもので、17世紀の数学者フェルマーが、「驚くべき証明法を見つけたが、それを書く余白がない。」といって証明法を残さず死亡してしまったもので、ついこの間明らかにされるまで、360年間証明されませんでした。

で、どう証明されたか興味津々で読み始めましたが、フェルマーの最終定理を理解するには、基本が大切、ということでしょうか、全220ページくらいの内はじめの200ページを使って、数学の基本が書いてあります。ちょっとがっかりしましたが、これが意外とおもしろい。石器時代以前に数というものが誕生してから、自然数、整数、有理数、無理数と発展していく過程がわかりやすく説明してあります。π、eなどの話題や歴史上の数学者ピタゴラス、ディオファントス、パスカル、オイラーなどの話題が続きます。

歴代の数学者の素行やヨーロッパに比べて高度な数学があった中国の話など、楽しく読めます。ただ、最後の方の「最終定理攻略の道具」という章になると、高度な数論の理論が出てきて(群や合同数など)、さっぱりわかりません。

で、1994年にイギリスの数学者ワイルズさんが、フェルマーの最終定理を証明しますが、なんと日本人が関わっています。これまた、詳細は不明ですが、「谷村=志村予想」というものが証明できれば、最終定理を証明できたことになるそうです。ワイルズさんは、「谷村=志村予想」の証明に、岩澤理論というものを使って成功しました。結局3人の日本人が関わったことになります。

日本では、数学やπやeなどたいへん出遅れていたかもしれません。が、証明まで360年もかかった難問解決に貢献したというのは、少し愉快な気分ですね。

著:富永裕久、出版:ナツメ社

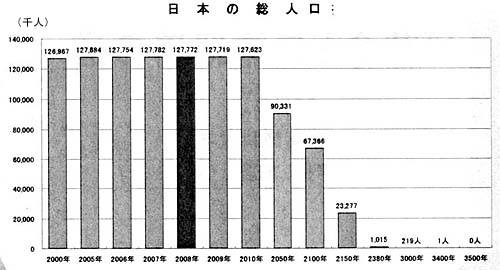

現在、一億二千七百万人くらいの人口ですが、2050年には九千万人、2100年には六千七百万人になるそうです。あと100年で日本人の人口は半分になってしまいます。

彼の話によると、日本の経済規模を維持するためには、日本に住んでいる人の50%は外国人になってしまう、とのことです。ということは、今まで周りにいる人は、多分ほとんど日本人で、日本語が通じていたけれど、これからは、周りにいる人が何語を話すか、どんな文化の人か、わからない状態になる、とのことです。

「21世紀の日本は、未知の人、未知の国、未知の組織の社会になる。」とおっしゃっていました。

そう言えば、アメリカに行くとこんな状態は普通です。日本人そっくりの人に英語で話しかけられたり、タクシーやレストラン、ガソリンスタンドなど、南米やアジアなどいろんな国の人たちがあふれています。日本もあんな風になると思うと不思議な感じです。店の案内や看板に英語や中国語やその他の言葉があふれるのですね。今からたいへん楽しみです。(と言っても、私はそのころ生きていないと思いますが・・・。あと2・30年したら、20%くらいの人が日本人以外になっているのでしょうか?))

ちなみに、2250年くらいには、人口は1000人になって、3000年には200人、3500年には0人になっているそうです。ただ、現実には、いろいろな国の混血の人がいて、日本生まれの彼らが「日本人」と呼ばれているのでしょう。そうなっても、(正しい)日本語や日本の文化が残っていてほしいですね。

−>前回まで<−

戻る

戻る

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る