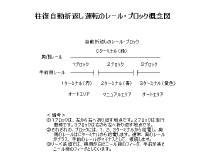

<ラグバン>

|

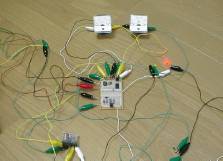

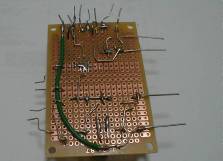

配線は、ブロックを分け、途中にラグバン(ベーク板)を置いて、整えます。LEDコントロール用の抵抗はラグバンにまとめてハンダ付け。

|

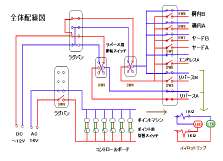

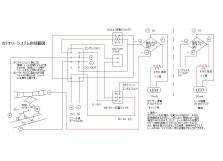

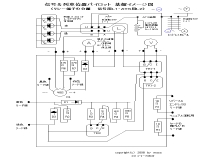

全体配線図

|

<走行電源>

|

走行用電源は、エンドレス用とリバース用の2系統あり、エンドレスで2ヶ所、リバースで1ヶ所の計3ヶ所へ供給します。。エンドレス線を2ブロックに分けたのは、リバース線進入用の、ポイント(#1)を切り替えても、リバースBに電源が供給されるようにする為です。また、カテナリーからの集電は2列車以上入線の場合ショートの要因になるため今回は見合わせました。

|

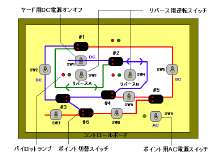

線路配置図

|

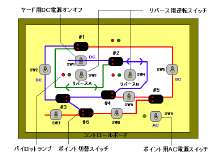

<ポイントマシン>

|

一応電源はAC16ボルトということで、専用のパワーパックが必要です。国内では、エンドウ製、天賞堂製などの一部の製品しかなく、大掛かりになってしまいますが、モデルバーンよりAC電源付きでコンパクトなオリジナルパワーパックが発売されている模様です。

|

ポイントマシン配線図

|

|

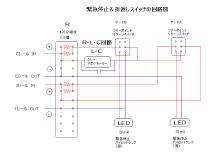

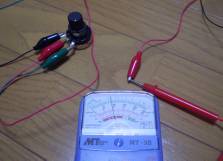

<リバース用逆転イッチ>

|

リバース用逆転スイッチは、適当なものが、専門店に見当たらなかった為、手作りすることにしました。6Pスイッチをタスキ掛けに配線することになります。

|

逆転スイッチの配線図

|

|

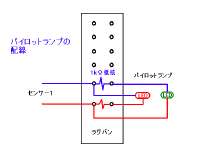

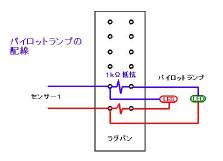

<パイロットランプ>

|

パイロットランプはLEDランプを使います。プラス側に抵抗(1KΩ)を入れると、ランプが点灯し、逆にマイナス側に抵抗を入れると、ランプが消えるという特性があるそうで、この性質を応用して、列車の走行方向を区別します。リバース線ではコントロールボード上で赤色ランプから緑色ランプへ列車が入ることを目安に運転します。

|

パイロットランプ配線図

【例(走行方向とLEDの色)】

エンドレスA・エンドレスBでは、単純に下記の意味となります。

(赤色ランプ:左回り)+(緑色ランプ:右回り)を示します。

リバース区間では、下記の2つのケースがあります。

ケース1⇒(赤&緑(右ランプ):エンドレスA側から直接リバースA(左側)

に左回りで進入して、リバースB(右側)経由で

エンドレスBへ右回りに移動していくパターン)

ケース2⇒(緑&赤(左ランプ):エンドレスB側からリバースB(右側)

経由でリバースA(左側)に左回りで進入して、

エンドレスA側へ右回りに移動していくパターン)

※上記の2つのケースのいずれでも、駅舎前側線(中央付近)に

いったん停車して、エンドレスAの逆転スイッチの転換と

トンネル出口のポイントの切り替え操作を行う必要があります。

|

|

|

【その後の改良工事】080106

|

久々になりますが、お正月休みを利用して、電気関係の改良工事を施しました。以下の5点を半年ほどかけて少しづつ実施しています。

|

|

|

|

|

| こんなんでよろしかったら参考にしてみてください。 |

|

|

|

|

【往復自動折返し運転化】

|

まずは天賞堂より発売されている、往復自動折返し運転用パワーパックをリーベ鉄道にも活用できないか?と以前から考えていました。線路配置の関係からちょうど左手前のヤードBや、真中手前の構内B(リーベリンゲン駅ホーム側)を出発点として、奥のヤードA(古城駅&貨物駅)までを自動往復させると考えると、これにピタリと当てはまります。

パワーパックからの引込みターミナルは現状のものを活用し、スイッチ切り替えにて対応します。(注1)

|

(注1)

自動運転では、左から1・2・3・C端子となっており、新設の切り替えスイッチは上側がマニュアル、下側がオートで切替ます。自動運転モードでは、ターミナル右端2個のAC電源は結果的に休止することになります。 |

|

|

|

|

|

|

**自動運転の仕組み**

|

|

自動運転のレールは3ブロックに分かれていて、手前側のレールにギャップがあります。詳細は下記の基本ブロック図をご覧ください。リーベ鉄道では、もともとブロック化されているところを活用し、スイッチを整えることで、これにアジャストさせることができました。

|

リーベ鉄道の線路ブロック配置図

(ギャップとフィーダ位置の参考)

※(補足)図のフィーダの矢印(プラス側)の向きが

実際の配線とは逆向きになっています。

|

|

|

|

|

|

|

**自動運転の仕方**

|

|

<基本パターン>

|

自動往復の運転では、パワーパックからの引込みターミナルの右横のスイッチを2個ともオート(手前側)に切り替えておきます(注2)。そして、コントロールボード内のヤードB(または構内B)、並びにヤードA(古城&貨物駅)の区間スイッチについても自動運転側(オート手前)に倒します。後は、往復自動折返し装置の電圧ボリュームをゆっくり回しますと、列車がゆっくり動き始めますので、ノータッチでそれぞれの終端ブロックを往復します。

|

| (注2) |

| そうしておかないと、マニュアル運転のモードになり、往復自動折返し装置は機能しません。 |

|

<エンドレス周回>

|

さらに、コントロールボード内のブロック・スイッチはオートまたはマニュアルの両方が選択できます。折返しブロック(1Cまたは3C)内で、トレインを好みの位置に微調整して留めたい場合にマニュアル運転(2C)が有効です(ロコを線路に乗せるときや取り除くときに使用します)。さらに、構内A・Bのブロック・スイッチをマニュアル(奥側2C)に切り替えておけば、エンドレスを何回でも周回します。そのため、好きなだけ回した後に、オート(手前側1Cまたは3C)に切り替えた時点で、周回をやめて折り返しをはじめます。

|

<手動による発進・停止>

|

そして、前述の通り装置のボリュームはどのブロックでも操作することができ、トレインを任意の位置で留められます(1C・3Cブロック内も含む・2Cモード選択で)。その為、これらのブロック・スイッチを活用すれば意外にも普通のパワーパックと全く同じように自由自在に列車をコントロールすることができるようです。また、1C・3Cブロックにトレインを停止させた状態でもカチッと音がして折り返しの機能は動作します。これが、案外便利で、列車コントロールができるメリットです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

構内B(ホーム付近)を

出発するトレイン |

|

|

古城駅で折返す |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヤードA(右上端の3Cスイッチ)と

ヤードB(左下端の1Cスイッチ)を

オート側(手前)に倒す |

|

|

こちらは構内B(1Cまたは3C)

をオートにセットしたもの

ホームで折り返す |

構内Bのスイッチは奥側(2C)

ロコはホームを通過していく |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| <ブロック名の意味> |

| 構内A |

⇒ |

中央手前から2番目の線路(通過線) |

| 構内B |

⇒ |

中央一番手前の線路(ホーム側) |

| ヤードA |

⇒ |

古城駅の線路(貨物駅)

中央手前から3つ目の線路(駅舎側)も

広い意味でヤードAへの引き込み線 |

| ヤードB |

⇒ |

左下の引込み線(ペンション駅) |

| エンドレスA |

⇒ |

エンドレスの右側(切通し側) |

| エンドレスB |

⇒ |

エンドレスの左側(トンネル側) |

| リバースA |

⇒ |

左側のリバース線(古城側) |

| リバースB |

⇒ |

右側のリバース線(住宅側)

電源はエンドレスBと同じもの

リバースA側からロコが侵入する

場合にリバースBといっている |

| 1C |

⇒ |

往復自動折返し装置の1ブロック

通常「ヤードB(ペンション駅)」または

「構内B(ホーム側)」ただし、スイッチ

切替で構内A・Bを逆にすることも可能

※下記(注3(表②))参照 |

| 2C |

⇒ |

往復自動折返し装置の2ブロック

エンドレスA・B |

| 3C |

⇒ |

往復自動折返し装置の3ブロック

通常「ヤードA(古城駅&貨物駅)」

または、「構内A」 |

|

|

| 6Pスイッチの活用方法の一例として、ご参考までに回路図を整理しました。 |

|

**マニュアル/オートの切替スイッチ回路図**

|

①標準(ヤードA・B間の折返し運転)

手前1・3ブロック(縦向きスイッチ) |

一番オーソドクスな運転方法。

一番手前左のヤードから

古城駅(貨物駅)を往復します。 |

②構内A・B切替スイッチ付き

中央(横向きスイッチ) |

このスイッチで構内Aから

左回り、構内Bから左回りを

切替ます。(注3) |

③エンドレスB/リバースB

切替スイッチ付き

左上端(横向きスイッチ) |

このスイッチで、トンネル内

(エンドレスB)線で折返すか、

住宅裏(リバースB)線にて

折返すかを決めます。(注4) |

| ※ |

上記、③項は主に(リバースA)線を自動的にクリーニングする時や駅舎前に退避したロコを折り返す時などに使います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

**以下、特殊な運転の仕方(応用編)**

|

|

| ここから先はかなりマニアックですので、どうか読み飛ばしてください。 |

|

| その1(複数のロコを線路において、交互に運転する) |

| <上表(注3)の説明> |

|

上記②項の仕組みにより、線路上にトレインを2つおいて、好みにより、交互に運転することができます(構内AとBにトレインをおく)。ちょっとあきた時の気分転換に効果的です。さらに、無理すれば、古城駅や駅舎前にトレインを退避させて、構内A・Bを空ければ、ヤードBからの3つ目のトレインも加えることができます。少々複雑なオペレーションになりますが、入れ替えも可能。

|

(普段はあまり使わず、ほどほどの運用が望ましいでしょう ^^;)

|

|

|

|

|

|

|

|

| その2(エンドレスB/リバースB全体を3Cブロック化する) |

| <上表(注4)の説明> |

|

設計時、ヤードA入口付近の線路を構内A・Bのように短くブロック化するのをうっかり怠ってしまいました。その為、駅舎前(中央手前から3つ目の線路)を折り返し点にすることができなくなりました。そこで苦肉の策としてブルー色・エンドレスB全体を3Cブロック化する方法で、対応することにしました。(一部マニュアル運転を併用)

|

|

リーベ鉄道の線路ブロック配置図

(ギャップとフィーダ位置の参考)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

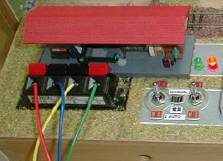

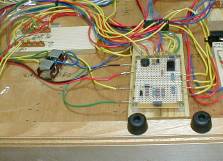

コントロールボードの

スイッチ参考 |

|

|

|

レイアウトプラン参考 |

|

|

|

コントロールボード(イメージ図)。

(改良前のもの)

(改良したもの) |

|

・・・・そこで、対策として、下記の2点を考えました。

|

<駅舎周辺を折り返し点にする対策>

|

| ① |

レイアウトの左半分のエンドレスBと引き込み線(リバースB)全体を3Cブロック化するスイッチを設けます(コントロールボード上の左端中段、ブルーライン上のオート切り替えスイッチSW2のこと)。極端に長い、3C区間を作るイメージです。

加えて、3Cブロックにて左右の線路の向きがロコの侵入経路により逆になることに伴い、極性の補正をするスイッチをボードの左上奥(横向き)に設けました。 |

|

|

| ② |

トレインがエンドレスB側から駅舎前の線路にアクセスするときは、、ボード左上奥の極性切替スイッチをエンドレスB側(左側に倒す)にセット、反対にリバースA側から侵入する時は、同スイッチをリバースB側(右側に倒す)にセットします。 |

|

|

|

・・・具体的な運転方法は下記の通りです。 |

|

|

<手動による折り返し運転の仕方>

|

| * |

エンドレスBの3Cブロック・スイッチ(左中端(SW2))を活用します。

すなわち、このスイッチを上側ON(マニュアル運転)にセットした上で、トレインを駅舎前の線路にマニュアル走行で停めます。その後に、トレインが止まった状態でこのスイッチを3Cオート(手前側)に切り替えてやるとカチッと音がして、トレインが反転モードにかわります。そして、スタートさえすればリバース線方向へ折り返しする訳です。

|

| * |

ロコが止まっていても反転機能はカチッといって作動します

|

| * |

反転したら、スイッチを元にもどします(マニュアル側へ)

|

|

|

| ※ |

ただし、3Cの極性をアジャストする横向スイッチ(上表③項(注4))を、リバースB側(右向き)にセットしておくことを忘れずに・・・(ロコがリバースB側から進入した場合)

|

| <反省点&間違いの巧妙> |

ここ駅舎前の線路をあらかじめブロック化しておきさいしたら、ヤードBまたは構内Bを出発したトレインが駅舎前で自動折り返しができたでしょう!?そうすることにより、3つのロコをあやつって、簡便に楽しむことが可能でした・・・・あとの祭りですが、製作時はフィーダの数が増えてしまう為、とてもそこまで考える余裕はなく・・・。残念でした。

|

|

<リバース経由での手動往復運転の楽しみ>

|

しかし、駅舎前を拠点にして、手動でロコを出発させると(エンドレス経由とリバース経由の二通りがある)、構内A・BまたはヤードA・Bなどで、自動で折り返してくるという運転方法があみ出されます。特にリバースB経由では、大きなSカーブをロコが往復するという姿は新鮮で、エンドレス周回だけよりは運転の幅や奥行きを広げてくれるメリットがあるものと思われます。(自己満足の世界ですね ^^;)

|

|

| ※ |

「駅舎⇒~古城駅行き(逆転スイッチ(SW3)の手動のみ!)」

「駅舎⇒~ペンション駅行き(ペンデル・ツーク)」の運行となります・・・ |

| ※ |

ペンデル・ツークは「振り子」、ブーメランみたいなもの |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| その3<緊急停止&折返しスイッチの工夫(手動折返し)> |

自動運転とはいっても、ある程度マニュアルで列車をコントロールしたい場合も発生します。そのため、緊急停止・折返しスイッチを新たに設けて、任意の場所で、列車を折返しさせることにします。これは、自動折返し運転装置が、1又は3ブロックに列車があると折返し機能が作動するというこの性質を利用しています。このスイッチでは、瞬間的に列車の代わりにLEDを点灯させることで代用しています(1・3ブロックに仮想的に微電流が流れることにより、反転機能を作動させることが可能です)。

|

|

|

|

|

<フリーポイントリータン・スイッチの仕組み>

|

オレンジ色のLEDの右下にある青と緑のLEDが点灯する

|

|

このLEDに流れる微弱電流を仮想的にトレインが折り返しブロックにいるものと感知させて、パワーパックの反転機能を作動させる仕組みとなっています。

|

| ただし、ギクシャクした反転になってしまうので、あまりお勧めではありません。あくまで緊急用でしょうか!? |

|

|

|

| <折返運転制御装置が使えないケース> |

| 唯一、この自動装置が使えないパターンあります。それは、3つの条件が重なった時です。すなわち、「折返運転制御装置」+「架線集電稼働中」+「リバース線通過」の3つ同時に運転した場合です。この場合は、ロコが戻ってきた地点でもう一度折り返すことができません。固まってしまいます。それは、おそらく、「折返運転制御装置」の安全機能が作動して、回路内部でのショートなどによってエラーとなるためと考えられます。その解決法としては、上記の3つの条件を2つの条件に緩和することです。それにより、運転は可能になる模様です。例えば、「架線集電」をやめて(ロコ床下の架線集電スイッチをオフに切り替えた上、パンタも降ろす)、運転するのも一つの方法かも。【140412】 |

|

|

|

| 一見シンプルなレイアウトの線路配置でも、往復運転の仕組みを取り入れることによって、運転の仕方は意外にも奥が深くなるものですね。 |

|

|

|

以上、少々やりすぎですかね。いつのまにか6P・12Pスイッチ大好きモデラーになってしまい・・・自分の備忘録の意味でごちゃごちゃ書いてしまったようです。要はスイッチの使い方だけがポイントですので皆さんの実情に合わせて工夫してみてください。

|

|

|

|

【リバース線の運転操作性の改良】

|

今まで、リバースA線は逆転スイッチが左側に接続、リバースB線は逆転スイッチが右側に接続されていたため、列車が一気に通過することが出来ませんでした。そのため、リバース線内で一度、列車を止めてから、通過していましたので、今回は、リバースA・Bともに、左側の逆転スイッチに統一的に接続することに改めることにより解決しました。その結果、途中で列車が止まることなく、リーベリンゲン駅まで、到達することが出来る様になりました。

以下にリバース運転の遊び方(一例)をご参考までに、紹介します。

|

機関車の入れ替え|列車の戻りと連結解放

**リーバス線の運転例** |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ① 駅を出発 |

|

|

② リバース線へ入線 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ③ リバース線(城裏を行く) |

|

|

④ 急カーブを曲がって |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ⑤ 駅に戻ってきた |

|

|

⑥ 機関車の入れ替え(リア運転) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ⑦ タンクSLのリア運転で進む |

|

|

⑧ Sカーブを行く |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 特にリバースのことは周知のことと思われますので、いまさら言うまでもないです。けれども、今回ここで気がついたメリットは、逆転スイッチをエンドレス上でも分離して(2個使って)、エンドレスとリバースを一体化してしまうという点です。これによってリバース上でそのつどロコを止めなくても済むようになりました。(ちょっとしたアイデアに気づきました) |

|

|

|

【パイロットランプの具体化】

|

パイロットランプはリーベ鉄道の製作時から、意識していましたが、往復自動折返し運転の環境整備を機会に、設置することにしました。まず、第一は、3C区間(ヤードA:貨物駅付近)にブルー、そして、1C区間(ヤードB&リーベリンゲンホーム他付近)にグリーンのランプをつけました。そのランプは列車が左回り&右回りの走行方向の違いにより青または緑LEDが別々に点灯し(点滅します)、目安となると共にしいて言えばイルミネーション効果として、盤面がにぎやかになります。

|

|

|

|

|

|

|

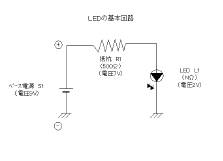

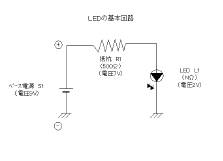

| **パイロットLEDの回路について** |

|

LEDはダイオードの一種のため、極性がある様です。プラス側端子(足の長い方:アノード)から電流が流れますが、マイナス側(足の短い方:カソード)からは流れません。その性質を使い、レールに流れるプラスマイナスの極性から列車の走行方向を表示できます。

一方、定格電流は概ね20mA(2V)程度のものが標準なので、付属の抵抗をかませて、調整します。レールに流れる電圧は9V、200mA程ですので、約500Ωの抵抗をプラス側に入れると、14mAほどの微電流に落とせます。

また、点滅型などの定格が50mAのパワータイプですと、抵抗を2個並列に入れると、結果的に倍の28mA程度の電流をえられます。(ただ、倍になるという計算式ではないらしいです)

|

|

|

|

|

| LED:【light emitting diode】⇒光を放射するダイオード |

|

|

下記のオームの法則によっても電圧・電流などを目安として計算できます。

|

| **オームの法則** |

|

計算式に当てはめると、電流の強さを計算できます。

V(電圧)=I(電流)×R(抵抗)

よって、

I(電流A)=V(電圧V)/R(抵抗Ω)

I(電流A)=(9-2)V×(1/R500Ω)=14mA

|

上記で、抵抗の両端の電圧を(9-2)Vとしたのは、LEDにより2V電圧が降下して、残りが7Vと考えたためです。これは、キルヒホッフの法則(電圧則)に沿っています。

|

| **キルヒホッフの法則(電圧則)** |

|

任意の回路における各負荷の電圧の総和はゼロとなるそうです。

つまり各負荷の電圧降下の総和が電源の電圧に等しくなるとのことです。 |

|

|

|

|

|

|

| ここから先は、あまり参考にならないかと思われますので、読み飛ばしてください。 |

|

|

| LEDの損失限界について |

|

| ここまでは、抵抗の両端の電圧をベースに流れる電流を目安として算出しましたが、等価回路的にLEDの抵抗も含めて、もう少し正確な電流の量をを計算してみることにしました。 |

|

|

|

|

|

|

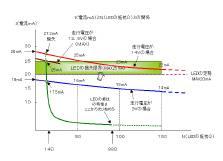

| LEDの基本回路 |

|

|

| 上記の図において、LEDの抵抗をNΩとしますと、この回路に流れる電流は、オームの法則により、下記の計算式で求められます。 |

|

I(電流A)=V(電圧V)/R(抵抗Ω)

|

|

|

I(電流A)=9/(500+N)

|

Nが0~150Ωの範囲で変化すると仮定して、

|

N=0Ωの時、 I(電流A)=9/(500+0)=18mA

|

N=150Ωの時、 I(電流A)=9/(500+150)=14mA

|

| となります。 |

|

|

一方、LEDの抵抗値は、0~150Ωの範囲に収まると思われますので、この回路に流れる電流は、上記の計算により14~18mAと予想します。LEDの定格電流は、20mA程(2V)ですので、定格以下の範囲で使用することができます。

|

|

| ところが、フライッシュマンのロコ(例えば、piccolo:ピッコロ)の説明書をたまたま見ていましたら走行電圧はMAX14Vでした。そこで、最大で14Vまでパワーパックからレール電圧を上げた時の回路の負荷を考えてみました。 |

|

|

|

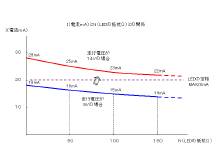

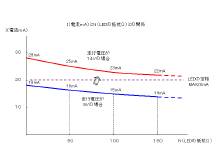

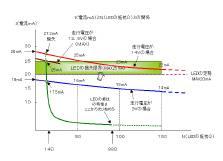

| I(電流mA)とN(LEDの抵抗Ω)の関係 |

|

|

レールの電圧(電源)が9Vから14Vに増加した場合の、LEDに流れる電流Iをプロットしたところ、上のグラフのようになりました。青色のグラフ線は電源が9Vの場合のLEDに流れる電流の変化で、赤色のグラフ線は同14Vの場合です。

そのため、レールに流れる電圧が増加すると、LEDの定格(20mA)をオーバしてしまうことが判明しました。そこで、あまり走行速度(レールの電圧)を上げずに、ほどほどで運用することが必要になってきました。 |

|

つぎに、レール電圧の上限を見極めるため、専門雑誌を参考にしてLEDの特性をさらに詳しく調べてみました。

その結果、LEDは1.8V(5mA)程から光りはじめ、損失限界は約2.3V(25mA)の模様です。その時の抵抗は88Ω~14Ωに変化するそうです。そのため、上記のオームの法則の計算式に沿い、25mAのときのレールの電圧を計算してみました。 |

|

N(LEDの抵抗)=14Ωで、

I(LEDの電流)=25mAの時、下記の式に当てはめると、

|

|

V(電圧V)=I(電流A)×R(抵抗Ω)

|

V(電圧V)=I(電流25mA)×R(抵抗500Ω+NΩ))

|

V(電圧V)=I(電流25mA)×R(抵抗500Ω+14Ω))=12.8V

|

| となります。 |

|

| これにより、LEDが焼失しないで使える、レール電圧はMAX12.8Vと判明しました。そのため、パワーパックの出力電圧はそこを超えずに運用するのがよさそうです。 |

|

|

|

| LEDの特性グラフを図に加えてみますと下記になりました(緑線のグラフ)。 |

|

|

レール電圧はMAX12.8Vほどを目安にして運転する

緑線と茶色線の交点が損失分岐点

青色との交点が標準ドライブ点です

|

|

|

|

|

以上、損失限界を知りたかったがために、無益な(あまり役に立たない?)検証をしましたが、LEDは要は豆電球と違い抵抗を入れることと、アノード側がプラスとの極性があるので、ブリッジ・ダイオードで調整することだけがポイントです。それだけを押さえていれば後は応用可能ですね・・・

|

|

|

|

| 【架線集電の実現】 |

| 今までは、架線はダミーで運用していました。ところが、一部の架線柱には最初から、ビニール線フィーダが取り付けられているものも含まれていたため、配線さえ進めれば架線集電も可能な状況でした。そこで、この機会に検討を始めてみることにしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 最初に架線を作っていた頃の様子 |

|

| 「架線の敷設、走行テスト」の記録はここをクリック |

架線工事に着手したころのズーム・アップここをクリック・・

背景の壁|ポイント部分|テスト走行| |

|

テスト運転の様子(その1、|

その2:屋根上の白いネジが「架線/レール」の集電切替スイッチ

|

架線側への給電は、コントロールボード上のリバース用逆転スイッチより前から(DCターミナルの直後のプラス側)から供給し、レール側のみコントロールボード上のエンドレスB側(リバースA・B側)の逆転スイッチより後の回路から電気を供給すると、リバース区間通過もOKです。

|

|

|

|

|

|

とはいえ、リ-ベ鉄道では、パンタグラフの無い車両も当然入線しますので、直流2線式の仕組みをベースに維持しつつ、カテナリーシステムとの両立(共存)を目指しています。

そのため、レール側には常に電気を流しています(黄色パイロットランプは常に点灯)。オレンジ色パイロットランプが点灯時のみ、架線に電気が流れています(パンタのあるロコは架線集電のみで動く)。

|

(オレンジ色のLED点灯時が架線集電中)|

架線集電スイッチ周辺の様子|

延長したのカテナリー(左端1ブロック、従来)

|

|

| <メーカー別の比較> |

| フライッシュマン |

切替OK |

走行テスト済み。

リバース線通過も可能。

しかし、最近は本線 (一部R200~220ミリ

区間あり)の

通過が厳しいロコも でてきた

ようです!!

(お店ではそこまで分からないので

仕方ないかも!?)【140412】 |

| ロコ |

切替不可 |

走行は可能ですが、

車両の向きでショートが発生。 |

| アーノルド |

切替OK |

走行テスト済み。

リバース線通過も可能。 |

| ミニトリックス |

車内切替 |

車内にスイッチがあるとのことで、

運用せず。 |

| ホビートレイン |

車内切替 |

車内にスイッチがあるとのことで、

運用せず。 |

|

|

|

|

|

架線からの集電でロコが意外にも滑らかに動いたことに驚きました。

|

|

|

| 【リレー式信号回路の試み】 |

列車の位置を表示する仕組みについて、考えてみました。信号機の点灯やコントロールボード上での列車位置表示などは、トランジスターなどの電子部品を活用して出来ます。

|

|

|

|

|

※トランジスター(東芝2SC3422)は余裕の10Wパワータイプです。

|

トランジスターを含めこれらの部品を選んだのは秋葉原の電気店の店主さんからの推奨アドバイスなんです。が、「その的確さにはさすがプロ・・・」と感心しました。(ダメ元で聴いてみるもんです・・・意外と解決します)

|

|

|

|

<補足>・・・ラジオセンター閉店について 【140222】 |

実は、その店はラジオセンター1Fの「タカヒロ電子」さんであったのですが、2013年11月末でラジオセンターが閉店になる時に、そのニュースがテレビでながれ、たまたまその店がインタビューをうけていました。その時に店主さんがテレビに映っていて、あっ、お会いしたことがある方だっ!・・・と思いました。その節はアドバイスいただき、ありがとうございました・・・ この場をお借りして感謝したい気持ちです。ちなみに、その方の名前は「根米好郎(ねごめよしろう)」さんとのことでした(TVのフロップより)。僕自身の記憶にもとどめさせていただきます。(昭和の街の雰囲気が少しづつ消えていきますね! これも時代の流れなので、仕方ないのでしょうね・・・少しさみしいかな!?)

|

|

|

|

|

| **仕組み(原理)** |

|

| 列車が信号設置区間に入るか出るかによって左右のレール間に一定の電流が流れたり、流れなかったりします(注1)。それを入力信号(ソース電流)としてトランジスターが感知してリレーを作動させ、LEDの赤または緑を点灯させるというものです。 |

(注1) |

| キルヒホッフの法則により、列車が信号設置区間(赤信号ブロック)にいない時には電流の出口がないため、レールに電流は流れない。 |

|

| **キルヒホッフの法則(電流則)** |

|

任意の接点に流れ込む電流の総和はゼロとなるそうです。

つまり出口のない接点では電流は流れないと考えられます。 |

|

|

| そこで、離れている左右のレールを接点としてロコのモータが直列につないだトランジスター回路のスイッチONの役目をしていると考えました。 |

| ややこじつけですが、自分の頭でなっとくする意味で、無理やりな解釈をしました・・・^^;違っていたらゴメンナサイ! |

|

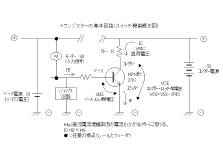

| **トランジスターを使った回路について** |

|

トランジスターのスイッチ機能を応用した簡単なものですが、少しずつテストしながら、試行錯誤して回路を組み上げていきます。

|

|

トランジスター(NPN)には3本の足がありますが、列車が信号設置区間を走行中にベース&エミッター間にソース電流が流れると、コレクター&エミッター間にも電圧(VCE)が発生し、hFE倍(直流電流増幅率)の増幅電流(IC⇒IE)が流れる性質があります。つまり、ベース・エミッタ間の電圧(VBE:バイアス)が0.6V以上でスイッチ・オン状態になるため(コレクター・エミッタ間に数十倍の電流が流れる・・・)、その回路に定格5V程度(抵抗47Ω)のリレーを入れると106mAの電流が流れて、リレーのスイッチがオンになるという仕組みです。そのリレーの接点側にLEDを接続すると赤ランプ側が点灯するわけです。リレー電流がゼロでスイッチ・オフの時は、既定値として緑ランプ側が点灯します。

|

後で知ったのですが、いわゆる「エミッタ接地」の増幅回路を使ったということになりますね!

|

|

|

|

|

|

| 上記のような性質を使うわですが、モータに直列にバイアス回路を入れると微弱な電圧・電流に落とす必要から、抵抗の負荷が掛かりすぎてトレインの走行速度が極端に落ちるという現象があり、その解決がカギになりました。 |

|

| **走行スピードの安定化** |

|

そこで、その解決方法として次の工夫をしてみました。まず最初に、閉塞信号区間(エンドレスA)に対応してTR1のベース入力(バイアス回路)のバイパスとして増幅用のトランジスター(TR2)を加えて、回避路を作り、モータからの電流が直接アース側に流れやすく工夫し、走行スピードの底上げを図りました。

このTR2のバイバス回路を設けたことによって結果的に、いわゆる「エミッタ接地回路+電流帰還バイアス回路」に似たような形で(正確には全く別のものですが)バイアス回路が構成されたため、意外にもうまく(安定的に)動作するようになったのかもしれませんね。

(こじつけかもしれませんが・・・ありがたいことです)

次に、ブロック間でスピートのムラを解消するために、信号区間以外のブロックに(エンドレスBや構内A・B区間など)ダミーの抵抗をかませて平準化をはかります(注2)。それらの対策が効を奏したのか?、列車はスムーズに走行できるようになりました。

(注2)抵抗値はエンドレスBは10Ω程度、構内A・B、ヤードA・Bも同様に通常10Ω(手動運転モード)またはスイッチ切り替えで30Ω(自動運転モードは急ブレーキをかける為)を使用しました。 |

|

|

| **テストの結果** |

|

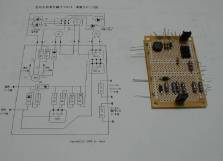

| 試行錯誤やテストを繰り返した結果、偶然にTR1のベースに0.6Vの電圧を得ることができて、ようやく次のような回路図が見えてきました。とりあえず右回りのみのシステムですが、これにて、まずは基板製作から始めました。 |

|

|

|

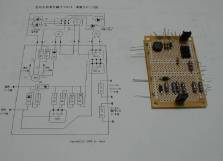

| 電気回路図(テスト後) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

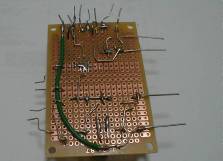

|

| 基板図と完成した基板 |

|

|

基板の裏面 |

| 電気回路図から起こしたもの |

|

|

中央にハンダのこぼれた跡が(汗) |

リレー入出力端子

(全6ピン)はLED系

(信号用とボード用)を

1系統の端子(3P)に集約

2系統目(3P)は、

ATS用に解放・・・

【140327】 |

|

|

ジャンパー線はパーツ

の足をそのまま活用

長めのショートカットは

ビニール線で・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

【080420】

製作の流れ

初期の概念

(配線に一部誤りを含む)

↓

トランジスターの基本回路

(この辺から正しい方向へ改まる・・)

↓

電気回路図(テスト後)

↓

基板イメージ図

↓

基板テストの様子

↓

完成した基板

|

|

|

|

|

|

| **完成したレイアウトの様子** |

|

| リレー回路にどのくらいの電流が流れるか目安としてバイアス電圧計(0~3V用)とリレー電流計(0~300mA用)を設けました。トランジスタ(TR1)の作動状態が一目で分かる上、走行スピードの調整にも便利に使えます。 |

|

| <備考> |

| 上記の電圧計と電流計はテストに使っていたものをそのままボードに穴をあけて固定しました。 |

|

|

<備考>

上図下段の左右の写真ともに電圧計がゼロでないのはブロックAからの給電で常にコントロールボード上のパイロットランプに微電流が流れているため、その電圧をひろってしまう(ランプを外せばゼロVに・・)。

|

|

|

|

|

| **補足(トランジスタの増幅回路について)** 【140222】 |

|

上記のシステムを作ってからかれこれ6年目になりますが、ひょんなことから、ネット上でトランジスタの増幅回路についてAMラジオをベースに説明されているサイトを見つけました。内容がとても分かりやすく感銘をうけましたので、ここに紹介します。

|

|

| サイトの名前はGuitarde(ギターダー)さんです。その中で、「エミッタ接地増幅回路」の基本と「電流帰還バイアス回路」について、説明と設計をされていました。それが、ちょうど、僕の信号回路の設計に親和性がありそうな様な気がして、とても参考になりました。ここにリンクさせていただきますので、ご参考にしてください。 |

|

| Guitarder「1石トランジスタ回路の設計」 |

|

|

|

|

簡単なラジオ工作と鉄道模型の融合も奥が深くて楽しいものです。

とりあえず完成できたよかったです・・・

|

|

|

|

| 【簡易ATS機能の追加】 140915 |

前節の信号システムを製作してから数年がたちましたが、せっかく信号回路を組み込んでいるので、その仕組みを利用してATS(自動列車停止)装置が作れないか気にかかるようになりました。そこでその延長線上でその応用に踏み込んでみることにしました。

|

|

| **仕組みと事前準備** |

|

| リーベ鉄道には楕円形のエンドレス(周回線)が一本あります。その路線に2つの列車を同時に走らせます。すると、それぞれのロコの性能によってスピードが違うため、やがてどちらかが先行列車に追いついてしまいます。そこで、2つの列車の走行スピードを自動で調整して、ぶつからないように出来ないか?考えました。(下の写真はその様子です) |

|

|

後続列車が(構内から)しだいに追いついてくる

(B区間[左側カーブ]を走行中の列車に迫る) |

|

|

| <ATSの仕組みとイメージ> |

|

簡単に言うとATSの様に後続列車を止めればいいわけです。その為に、先行列車がエンドレスA区間(周回線の右半分⇒以後A区間)に入った後(逃げ込んだ後)、そこを走行している間は、後続列車はエンドレスB区間(周回線の左半分⇒以後B区間)に停車させておくか、徐行させておければいいわけですね。

停止させるには、B区間の給電を一時的に止めればいいわけです。また、徐行させるには、同区間の電圧・電流を自動的に下げてスピードを落とします。(詳細は【回路作成までの過程】で後述します) |

|

|

|

|

|

|

|

| そこで、前節で製作した信号回路を使います。あらかじめリレーの端子(6P)を半分ずつ信号とATSに割り当てることとしました。もともと全端子を信号とパイロットランプに使い切っていたものを、後日それらを3P端子ごとに統合(分離後)して残りの3P端子をATS用に空けておく準備をしておきました。(注1) |

|

|

|

|

|

|

|

| <備考(注1)> |

最初は、リレーをATS専用にもう一つ追加しようかと試みましたが、実験の結果、電源容量が不足しているため、2つのリレーを同時に効率よく作動させることは出来ないことに気がつきました。そこで、既存の単1リレーを活用することにしたのです。

※トランジスタをもう一回路増設して、電源を増幅することも考えましたが、もうほどほどで割り切りました。 |

|

| **既存のリレーを活用した回路の設計** |

|

| 回路図は下図の様になりました。図の真ん中ほどにあるリレーの右側3分の1ほどが追加した回路です。リレー端子(L1)は信号用、そしてリレー端子(L2)がATS用です。L1とL2は一つのリレーのペア接点なので、同期して作動します。そして、右下写真のリレー端子にくっついている蓑虫クリップはテスト用の引き出し線ですが、想定したアイデアを一つ一つ試みて動作を確認していきます。下の回路図はテストの結果を反映した最終版になります。 |

|

|

| 簡易ATS電気回路図 |

|

|

|

|

|

|

|

| **回路作成までの過程** |

|

| <ステップ1> |

まずは、後続列車をエンドレスB区間で停めることを考えました。つまり、リレーが作動している間、その区間の給電を一時的に中断させればいいわけですね。ところが、テストの結果、B区間の入口で後続列車がピタッと急停車してしまうことが多く、逆に先行列車が一周して後続列車に追突してしまう現象がでてしまいました。そこで、急停車させずに徐々に停車してある程度、前のめりに進めることはできないか?考えました。

その対策として、コンデンサを使って電気を貯めておいて、リレー動作により給電を自動カットした直後、ロコが急停車する前に蓄電した電気をレールにもどせないか? と考えました。テストの結果、容量が大きめの電気二重層コンデンサ(キャパシタ)であれば多少の効果を確認できました。(レールから外したロコで車輪がわずかに回った)

そこで、容量が0.1F~0.22F(5.5V)程度のコンデンサを並列につないで蓄電率をアップしてみたところ、レール上でも多少の緩行は可能なことが分かりました。その時、100mA程のバックアップ電流が流れてロコを微動させたのです。もっと探せば、最適な定格のコンデンサもあるかもしれないですが、逆に蓄電中にロコの走行スピードが落ちてしまうロスが認められたので、適当なところで手を打ちました。(ちなみに直列につなぐと定格電圧のアップを図れそうです)が、電源容量はもはや目いっぱいなので、これも適当に妥協しました。 |

|

|

|

|

|

|

| <ステップ2> |

| しかし、上記の対策でも未だに先行列車が追いついてしまう結果がみられました。そのため、別の対策として、今度は徐行という形で、B区間で後続列車を走らせることはできないか?考えました。徐行させるために、給電は中止せずに、ある程度の抵抗値をかませて徐行させるアイデアです。それを想定してテスト・・・20~40Ω程度を色々実験しましたが、やはりロコの性能によって不規則なため、やや不十分な結果となりました。 |

|

そこで、考えたのが可変抵抗器です。いわゆるレオスタットというものでして(注2)、抵抗値を0~100Ωにバリアブルに可変することが可能です。容量的には1.2W程度の定格にして想定電力に耐えられるものを探して、結果的に巻線タイプのものをみつけました。(カーボンタイプですと0.25W程度の物が主流で、やや容量不足でしたので)・・・秋葉の旧ラジオセンター脇(三栄電波さん)にて相談していたら、偶然に巻線タイプのものを教えてもらいました。(感謝!)

ついでに、円形目盛板も購入・・・巻線タイプはやや大柄なので、後で目盛板は軸にハマらなくなってしまった・・・丸い穴の直径をヤスリで広げて加工せねばなりませんでした。(いやはや思わぬところで苦労しました(汗)) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| テスト結果では、ボリュームが20~40Ω程度で徐行・・・80~100Ωを掛けるとほぼ停止します。そのあたりを調節して、最適なスピードでロコの徐行を促します。実際の「遊び運転」では2つの列車それぞれの動きを見極めながらダイヤルを調整して、出来るだけベストなポイント(Ω)を探し出します。そして、それが決まったら、後はハンドフリーで(自動運転で)眺めていればいいわけです! ハッピーっ(^^;) |

|

|

|

|

|

|

レイアウトに取り付け後の

「信号・ATS回りのスイッチ類」

アンメータは100mA程を指している・・・

(こちらはリレーコイルに流れる電流の値)

そして、ATSが作動する

右端はレオスタット(可変抵抗器)のツマミ・・・

必要あれば、これで徐行スピードを調整できる

赤ランプは「ATS作動中」を表す(A区間に走行中) |

|

|

| <備考(注2)> |

| 電流の強弱を変化させることにより制御するものをレオスタットというらしい。少年のころの記憶では、確かに市販のパワーパックのボリューム・ダイヤルをそう呼んでいました!(自分には懐かしいもの) |

|

| **信号機システムの増設** |

|

| この際なので、信号機システムをもう少し充実させてみることにしました。 |

|

| 従来は、信号はレイアウトの背面のところに一つだけ(赤緑)設置していました。しかし、それだけではATS動作の列車の動きと充分にマッチしません。そこで、今回はB区間(左側カーブ)に緑・黄色(2色)と場内入口(右側)に赤・緑(2色)、そして、A区間(右側カーブ)途中に赤・緑(2色)の場内侵入予備信号を増設しました。ところが、色々テストしていて気がついたのですが、LEDには意外な制約がありました。 |

|

| というのは、LEDの特性なのかもしれないですが、赤LEDとそれ以外のLED(黄・オレンジ・緑)は並列に共存できないようなのです。接続しても点灯しません! そんなつまらないことで大変に悩みました。というのは、今回は単1リレーで信号は1系統のみにしましたよね・・・そのため、背面奥の信号機が赤で、その配線をのばして場内信号機を緑にしたい時に(逆の場合も同じ)、同じ系統から並列につなげないのです。 |

|

| 散々悩んだあげく、次の2つの解決方法を考えました。「その1」は、同じ赤系でも透明プラ殻のLEDを使い、表面を黄色や緑にカラーマーカで塗って、一見そのように見せるやり方です。(ある種、逃げ手ですね)、その方法なら、リレーの赤信号系統(3P)から電気を得ることができました。そして、「その2」は根治対策です・・・それは、信号系統からの給電ではなく、独立にATS系統(3P)からの給電する方法です。実際にATS回路の中に、赤と緑のLEDを組み込んでコントロールしています。しかし、スイッチ切替で分離したので、ATS機能との共存はできませんでした。場内信号モードとしてのみ独立で作動します。この辺は単1リレー方式の回路の限界でした・・・(笑)。 |

|

| <信号機システムの遊び方> |

|

上記の結果、B区間で後続列車が徐行する時は、緑⇒黄色の信号に変わります。徐行の必要が無い時は黄⇒緑の信号が点灯します。また、場内信号はA区間に先行列車が走行中に場内手前で緑信号が点灯し、そこをロコが通過した直後に、緑⇒赤信号に変わりますので、なかなか実感的に楽しめます。

|

|

信号が緑⇒黄色(ダイダイ色)に変わった・・・

(B区間を通過する列車は自動的に徐行に変わる)

|

|

一方、後続列車のスピードをレオスタットで調整する場合は、そこの部分だけを注視しているので、目の前で信号が黄色に変わることは、ロコの位置関係とスピードの調整にとても参考になります。それはA区間の信号に目をやらずに、先行列車の位置を把握できますので、見た目だけではなく、思わぬ実利もありました。(^^;)

その後、信号全体をながめると、一番先頭が赤ならば、二番目が黄色、三番目が緑という風に順次点灯することになります。トータル的にも楽しいものです・・・(^^;) |

|

|

| **アラーム用のパイロットランプ設置** |

|

上記のATS回路でコンデンサを組み込んだことを説明しましたよね。実はキャパシタ・コンデンサは特性として極性があるようです。アノードとカソードの足がはえています。ところが、実際の運転ではロコを逆向きに動かすこともありますよね。すると、どうなるかと言うと、逆充電が起きるのです。少々のことではコンデンサは壊れないようですが、何回も繰り返すのはよくないことと思われます。

そこで、一応、逆走行した場合は黄色いアラーム・ランプが制御スイッチの傍に点灯するようにしました。(イエローカードですね) それは、気休めですが・・・コンデンサに逆電流負荷が少しでも掛らないように、バイパスもかねています。もっと良い方法もあるかもしれませんが・・・ほどほどで割り切りました。

また、それに加えて、ATS回路が作動している間は、赤いパイロット・ランプが常灯します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 一連のラジオ工作もこれでほぼ終わりです。色々いい経験になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【部品について】 |

| 部品名 |

型番ほか |

仕様・定格 |

用途ほか |

購入店 |

LED

赤緑 |

φ3㎜ |

順方向電圧:2V、

定格電流

25mA(MAX)

走行方向目安用 |

抵抗:

470Ω

×1個 |

東急

ハンズ |

LED

青緑 |

点滅

φ5㎜

拡散タイプ |

動作電圧:5V~9V、

電流20mA

(MAX50mA)

自動折返し運転

パイロットランプ用 |

抵抗:

470Ω

×2個(並列) |

東急

ハンズ |

LED

赤黄 |

φ5㎜

拡散タイプ |

順方向電圧:2V、

定格電流

25mA(MAX)

架線通電

パイロットランプ用 |

抵抗:

470Ω

×1個 |

東急

ハンズ |

| 抵抗 |

470Ω

(黄紫茶金) |

LED電流調整用

5V・10mA、1/4W |

電力定格に

やや不安が

あるが、採用

※今のとこ

問題はでて

いない |

シー

アール

秋葉原 |

| 抵抗 |

1Ω~30Ω |

1Ω・3Ω・6.8Ω

10Ω・30Ω

定格電力1/2W

回路バランス調整用

|

同上

1W程度に

改める方が

安全 |

シー

アール

秋葉原 |

整流

ダイ

オード |

S52-77B

東芝D0-41

(2ピン) |

1Aタイプ

定格100V

抵抗値・40Ω

電流の極性を整え、

流れる方向を決める

白いマーク側がマイナス |

⇒(採用) |

タカヒロ

電子

秋葉原 |

整流

ブリッジ

ダイ

オード |

4本足タイプ

W02

注1

こちらを使用

|

定格200V

1.5A

抵抗値・40Ω

交流から直流へ整流

常に+-が一定の

直流を得る |

使用電圧:

4V~12V

1つのLEDで

往復点灯化

架線通電の

などの目安に

使用

⇒(採用)

|

タカヒロ

電子

秋葉原 |

整流

ブリッジ

ダイ

オード |

W01 |

定格100V

1.5A

数字(01)は

定格電圧を表す |

参考まで

⇒(不使用) |

タカヒロ

電子

秋葉原 |

トラン

ジスター |

3本足タイプ

2SC3422

NPN型

|

ベース・エミッター

最大電圧:5V

コレクター・エミッター

最大電圧40V

最大電力:10W

(パワータイプ) |

|

タカヒロ

電子

秋葉原 |

3端子

レギュ

レータ |

7805 |

定電圧IC

5Vタイプ |

OMRON

リレー保護

定電圧回路

に活用可能

⇒(不使用) |

タカヒロ

電子

秋葉原 |

コン

デンサ |

1μF

セラコン

47μF電解

コンデンサ |

定電圧ICと

一緒に使う:

パルスの雑音を

補正するための

部品 |

定電圧回路

は未着手

⇒(不使用) |

シー

アール

秋葉原 |

電解コン

デンサ |

100μF

220μF

330μF

470μF

1000μF |

定格35V

電気を溜めて

充電、放電を行う

極性がある

+:長いほうの足

(アノード)

-:短いほうの足

(カソード)

白いマーク側 |

1mA程の

電流を得られ

る⇒LEDの

緩衝用に有効

実験テスト

のみ実施

⇒(不使用) |

三栄

電波

秋葉原 |

電気

二重層

コン

デンサ |

NEC TOKIN

FS 5.5V

キャパシタ

0.10F

0.22F

⇒(採用) |

定格5.5V

電気を溜めて

充電、放電を行う

極性がある

+:長いほうの足

(アノード)

-:短いほうの足

(カソード)

比較的大容量の

蓄電が可能

(電池替わり)

※容量が増える

並列接続を採用

0.1F+0.22F

|

ATS区間

で急停車

防止の

緩衝回路

※滑らかに

停まった

MAX150mA

程の電流を

得られた

⇒(採用)

直列接続によ

り倍の電圧

(11V)と

1/2の容量

を得られる |

三栄

電波

秋葉原

【140501】 |

| リレー |

OMRON

G2R-2

5VDC、4W

1221W4

3057W4

|

<コイル部>

動作環境

106mA、5V

最大許容電圧

8.5V(170%)

コイル抵抗47Ω

<開閉部負荷>

DC30V、5A

定格通電電流5A

接点電圧最大

DC125V

|

<用途>

信号用

LEDの

切替スイッチ

&

簡易ATS用

⇒(採用) |

三栄

電波

秋葉原

or

田中

無線

電機

秋葉原

(予備)

|

可変

抵抗器A |

RA25Y20S

B101

+ボリューム

ツマミ

+目盛板

⇒(採用)

RA25Y20S

B500

|

定格電力

(1.2W)100Ω

巻線タイプをお店から

推奨いただいた

配線・レオスタット

(電流制御方式)

Bタイプ(Liner Taper)

ボリュームの抵抗値

変化が右肩上がり

直線のもの

定格電力

(1W程度?)50Ω

こちらは以前に

買ったもの

(抵抗値がやや不足)

⇒このタイプでも

使用可能 |

設置場所の

制約でも

φ25㎜なら

なんとか

納まりそう

⇒(採用)

定格電力1.2W

なのが嬉しい

<用途>

ATS減速

区間

速度調整用 |

三栄

電波

秋葉原

【140410】 |

可変

抵抗器B |

RV16YN15S

B101

RV24YN20S

B101

⇒(次候補) |

定格電力1/4W

(0.25W)100Ω

炭素系

⇒不使用

定格電力1/2W

(0.5W)100Ω

⇒このタイプでも

使用可能

|

エンドレスB

実測結果

消費電力

MAX0.5W

を確認。

その為

1/4Wタイプの

使用は控える

<用途>

ATS減速

区間

速度調整用 |

三栄

電波

秋葉原

or

山長

通商

秋葉原

ラジオ

センター2F

|

蓑虫

クリップ |

|

回路の実験用 |

|

三栄

電波

秋葉原 |

6P

スイッチ |

ロックタイプ

MS550H-B |

マニュアル(2・C)/

オート(1C・3C)

切替用

架線・レール配電

切替用 |

|

東急

ハンズ |

6P

スイッチ |

アンチロック

タイプ |

アポジモータ

起動用

自動折返し運転の

緊急停止用 |

|

東急

ハンズ |

12P

スイッチ |

ロックタイプ |

ポイントAC電源配電/

自動用1・3DC電源

配電切替用 |

3・4AC

1・3DC

ターミナル |

東急

ハンズ |

| ラグバン |

4Pタイプ

L3552-4P |

LED用抵抗設置用

LED配電用 |

|

東急

ハンズ |

| 電流計 |

MAX300mA |

レール電流がMAX

300mA程度なので

この程度で充分 |

|

タカヒロ

電子の

近所

メータの

専門店

秋葉原 |

| 電圧計 |

MAX3V |

バイアス電圧

0.6V程度を計測

するため、最も

小さいタイプを選ぶ |

|

トレイン

モータ |

外国・国内

各メーカ |

定格15V位

MAX電流300mA位

抵抗50Ω位

MAX4.5W程度と想定 |

通常運転

5~10V

100~200mA

0.5~2W |

各店舗 |

アポジ

モータ |

カトー

Bトレイン

ユニット |

コンデンサー付き

緊急停止スイッチ用 |

活用不要

⇒(不使用) |

東急

ハンズ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<注1>

整流ブリッジダイオード(W02)は交流から直流に変換するためのダイオードです。子供の頃、いわば1960年代にHO工作で良く使った、ライト用セレンみたいなものです。今はライト用セレンは手に入らないので、ブリッジダイオードで代用出来ると思いますが、東急ハンズにて稀少在庫のものを分けてもらいました。※秋葉では何時でも購入できます。-->タカヒロ電子 |

整流ブリッジダイオードW02(右下の黒い4本足、拡大)|

数字は定格200Vを表す

|

|

|

| 【あとがき】 |

今回は電気関係の改良工事を施して次のいくつかの効果を実感しました。

| ① |

天賞堂の往復自動折返し運転装置というもので、ほとんどの運転が出来るということに気付きました。スイッチ操作が少しだけ複雑になりますが、緊急停止スイッチなどを加えることによって、自由な場所で停止&折返しが出来ます。皆さんも興味があったらぜひ試してみてください。 |

| ② |

欧州製のロコでは全てのELが架線集電できますので、パンタグラフがカテナリーに沿って上下に動く様子は視覚的にも楽しいものです。また、架線から電気が流れている為、今までポイント他で走行不良だったロコが意外と滑らかに走るようになるなどの思わぬ波及効果もありました。 |

| ③ |

LEDを活用したパイロットランプでは、抵抗・ダイオード・トランジスター・12Pスイッチなどの部品の機能を知ることが出来たこと、実際の取り付け後に設計通りの機能が確認できることに楽しさを感じます。ラジオ工作は素人の僕ですが、よくここまで作ることができたものだなあ~って感じです。これもかつての「模型とラジオ」という雑誌のお陰です。 |

| ④ |

コントロールボードはイルミネーションで多少機能的になった反面、スイッチ等の林立により少々ゴチャゴチャ感もあります。一長一短ですが、既に「スイッチのレガシー(前世紀の遺物)」の雰囲気を漂わせております。(^^;) |

|

|

|

|

|