| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

210.1 はじめに

210.2 用語の定義と資料

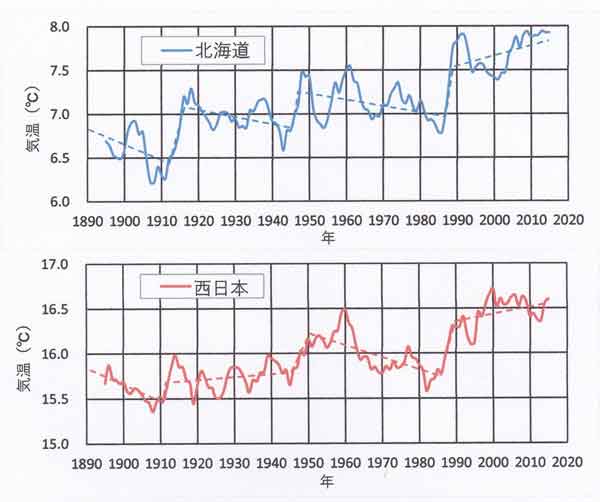

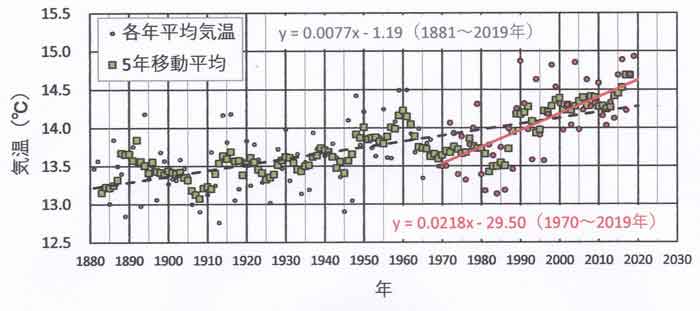

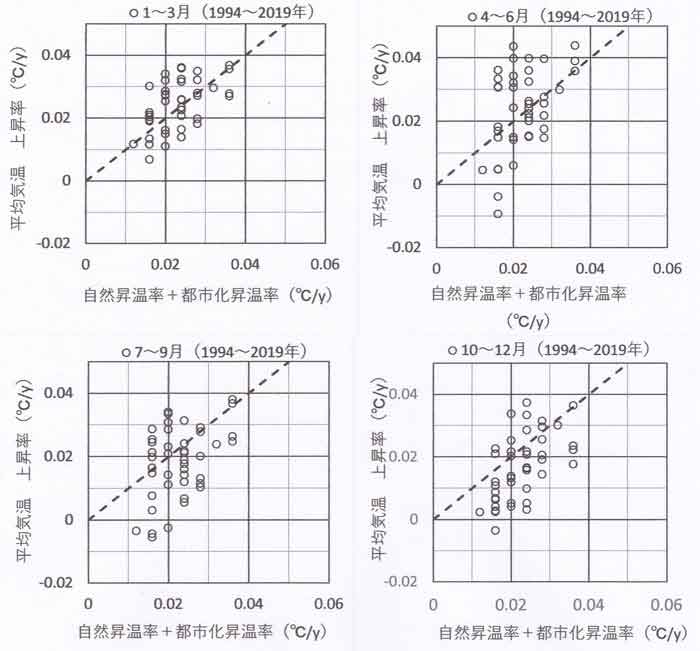

210.3 気温変動の特徴と解析方法

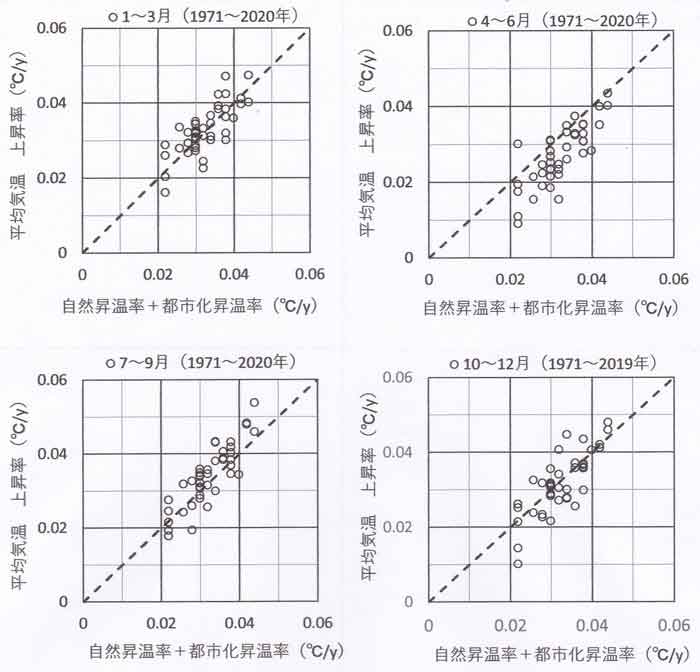

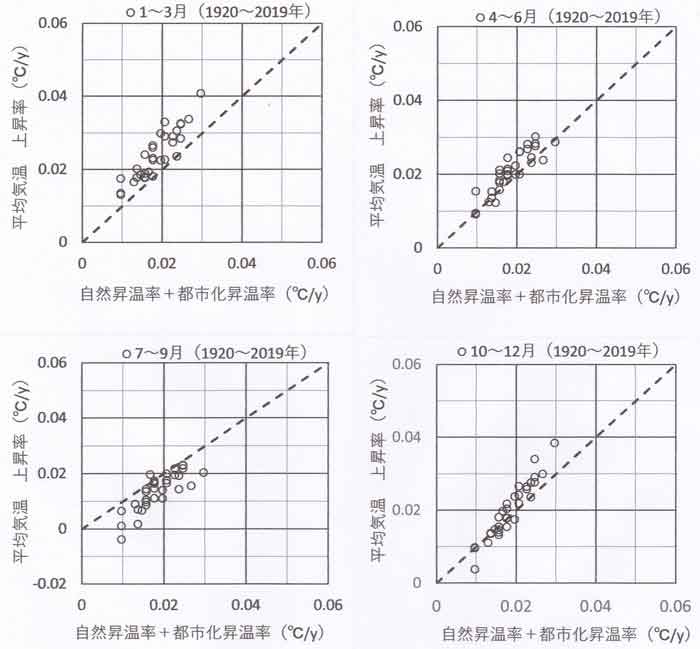

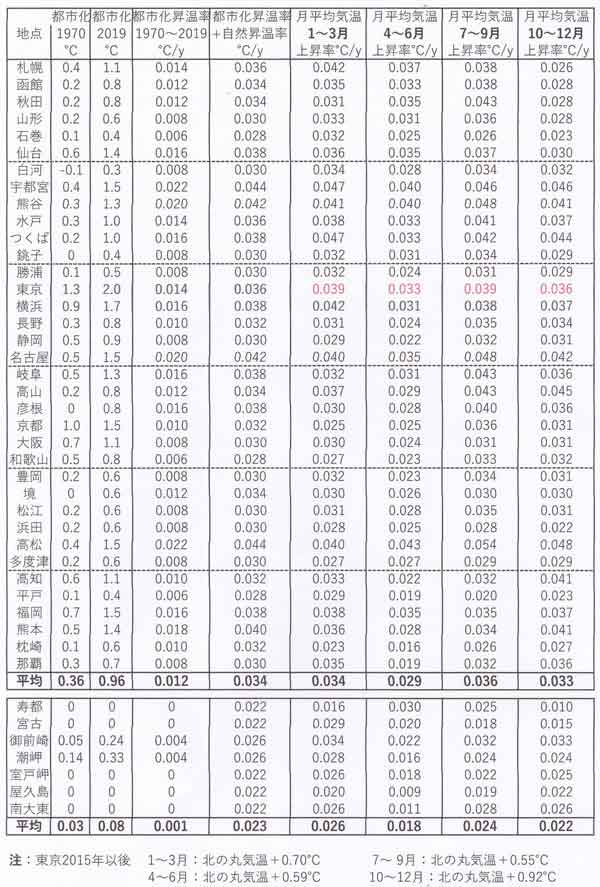

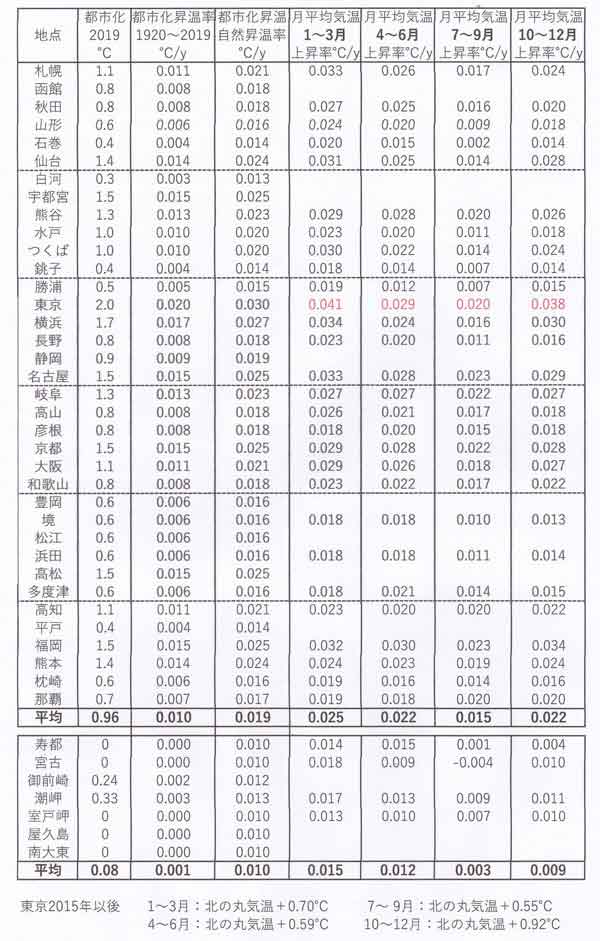

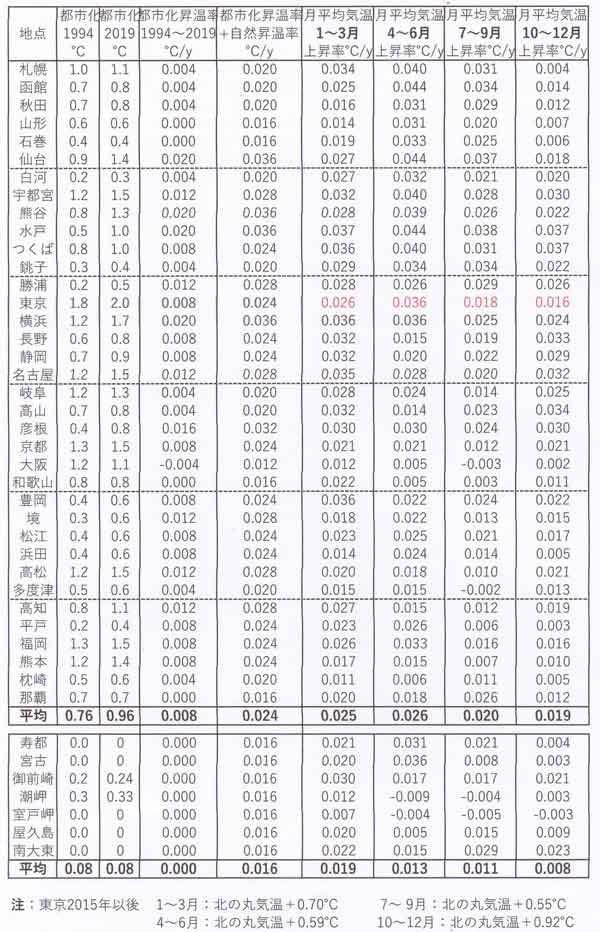

210.4 気温上昇率の季節ごとの比較

1971~2020年(50年間)

1920~2019年(100年間)

1994~2019年(25年間)

210.5 最低気温の都市化昇温との関係(考察)

まとめ

文献

付録 気温上昇率の一覧表

| トップページへ | 研究指針の目次 |