| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

209.1 はじめに

研究の目的

用語の定義

209.2 概要

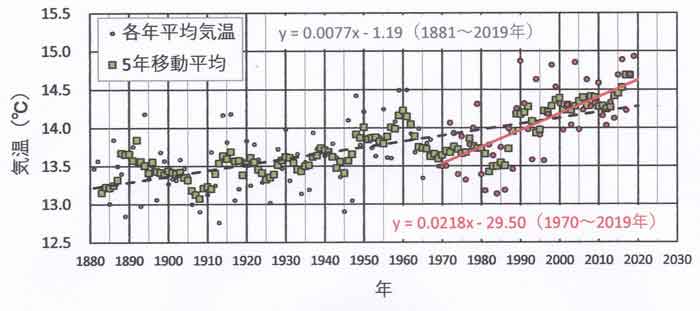

都市化昇温量と自然昇温量

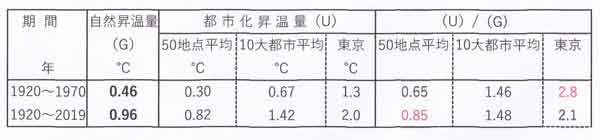

猛暑日・熱帯夜の経年変化

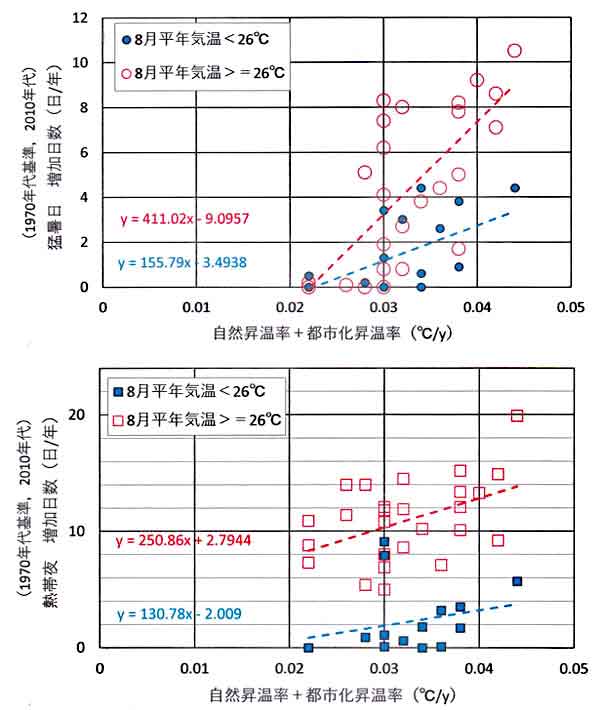

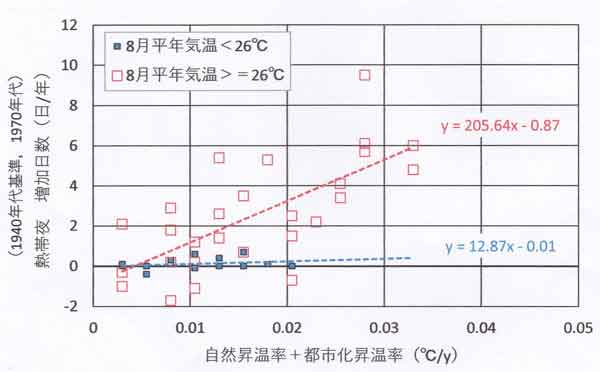

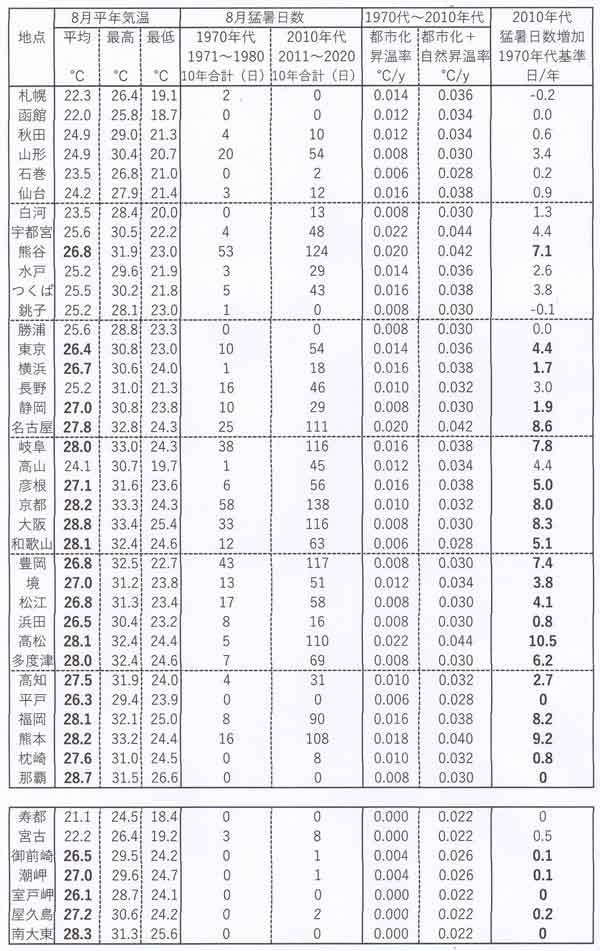

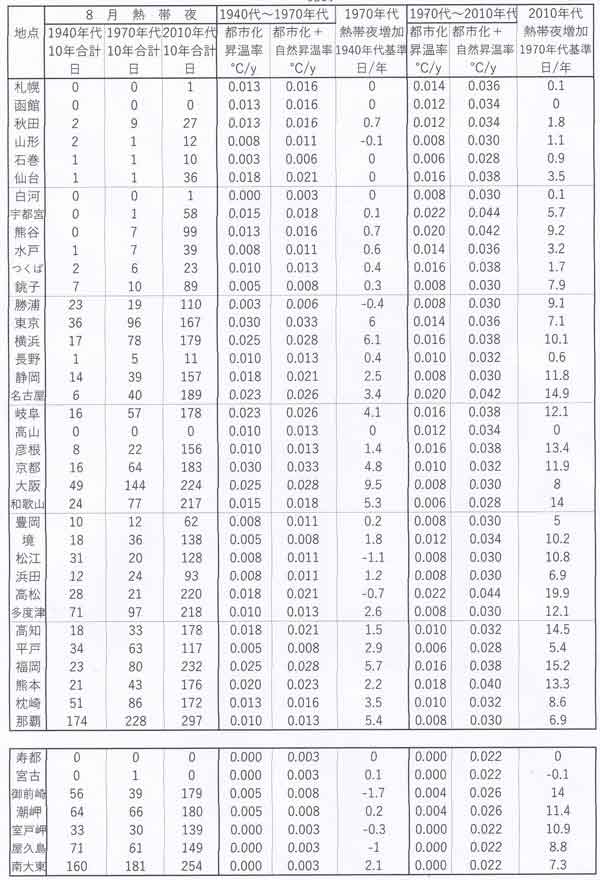

209.3 猛暑日・熱帯夜と自然昇温率・都市化昇温率の関係

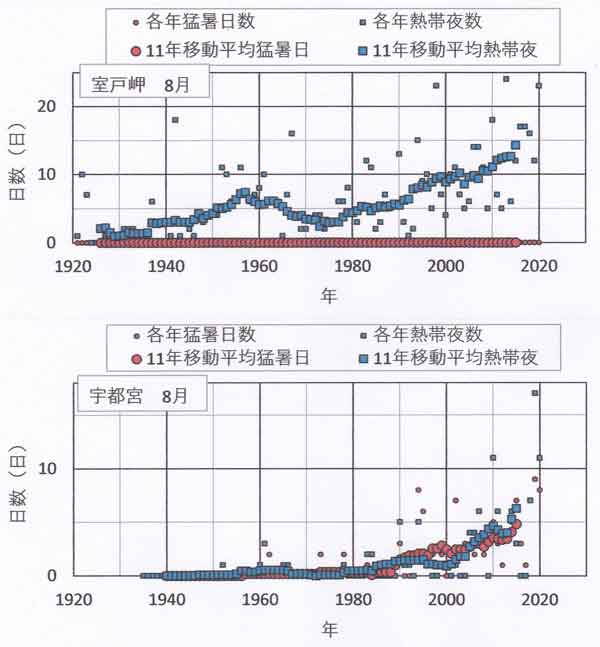

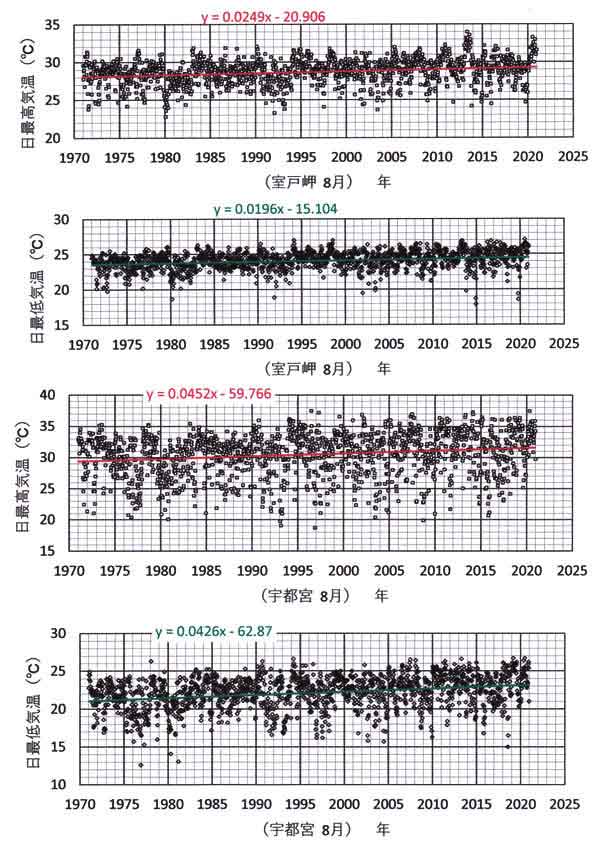

日最高・最低気温の上昇率

猛暑日・熱帯夜の増加

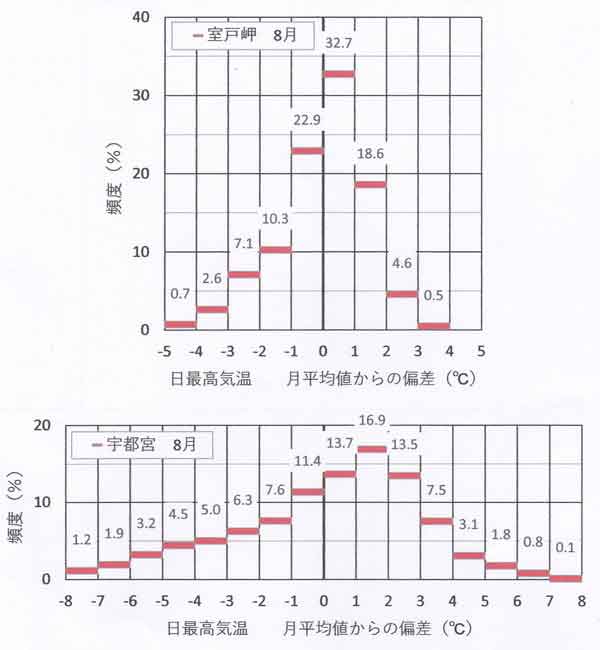

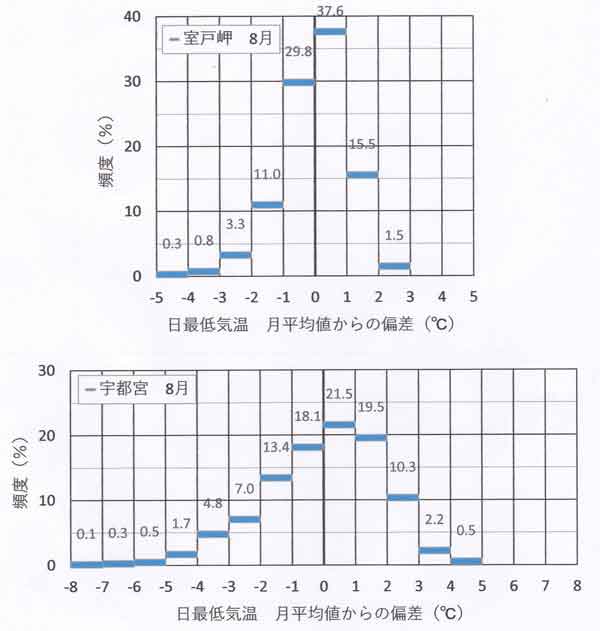

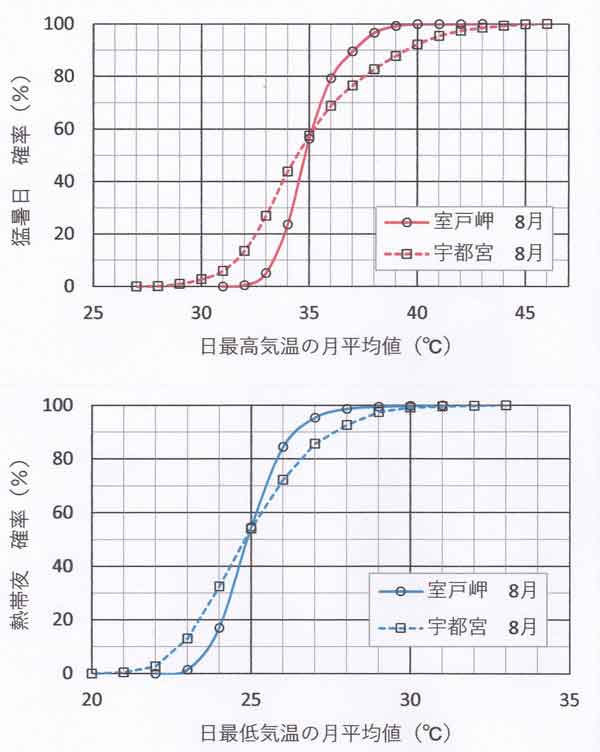

209.4 猛暑日・熱帯夜の発生確率

猛暑日・熱帯夜の発生確率

発生確率の最大値(予測)

まとめ

文献

付録

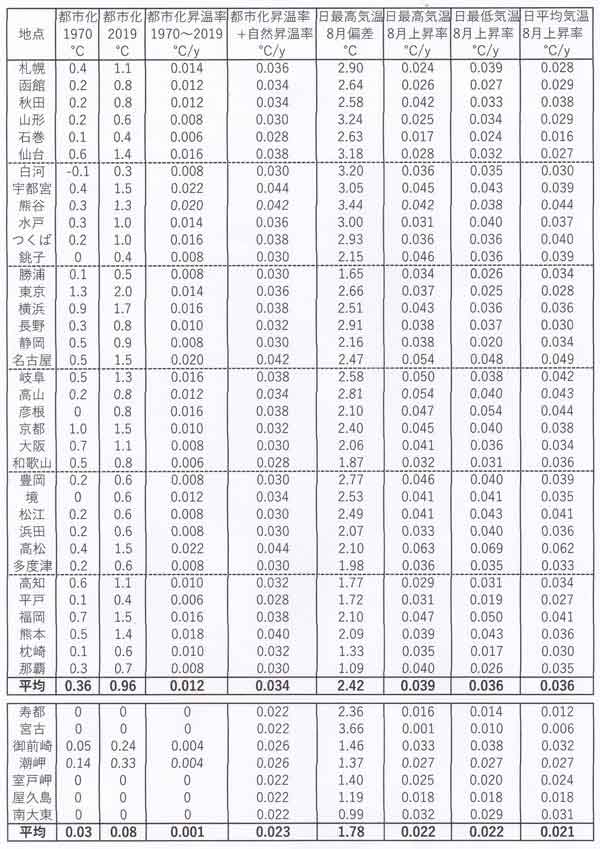

付録1 43地点における各要素の一覧表

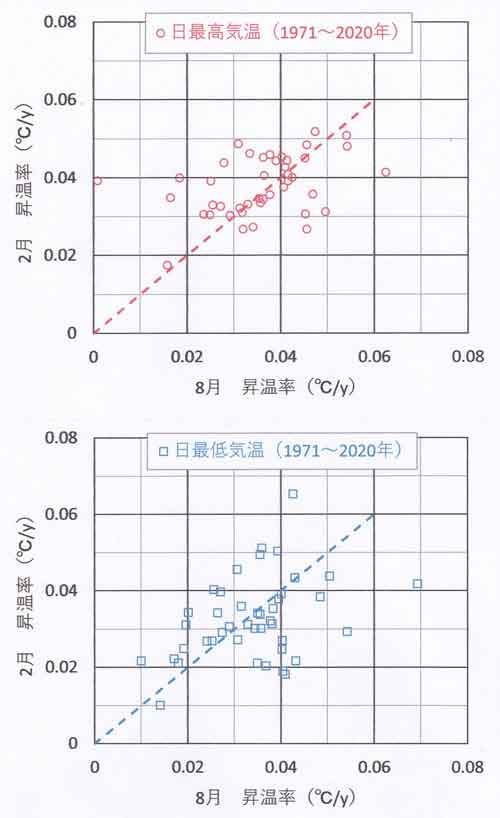

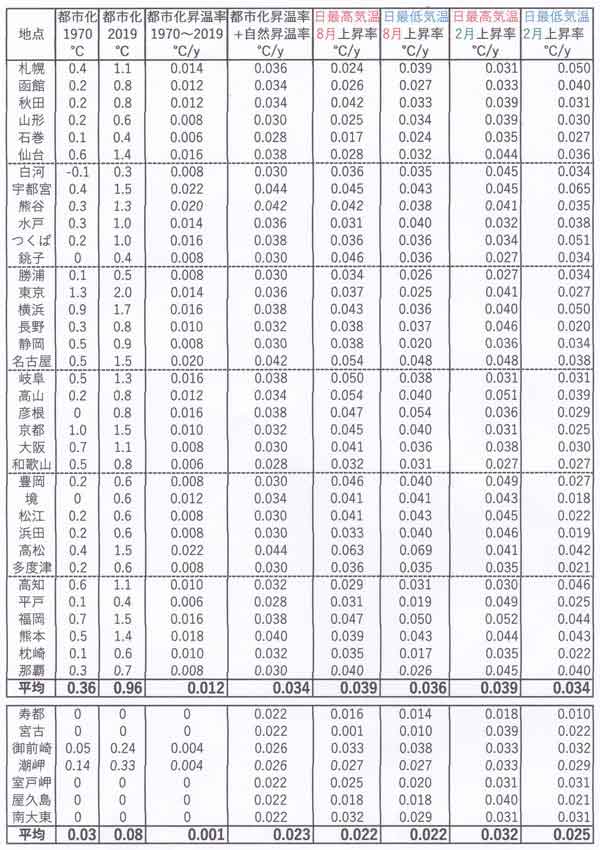

付録2 昇温率の8月と2月の比較

| トップページへ | 研究指針の目次 |