ここではHeNeレーザのみを扱います。一般にガスレーザは多少の数字の置き換えで同様に成り立ちます。半導体レーザは、活性層からの出射角(拡がり角)が極めて大きく、レンズ系がなければビーム形状になりません。

市販のガスレーザのビーム径は約1mmで、単一縦モードで、ガウシアン分布しています。その様子を次の写真に示します。(レーザの30cm位置で観測)

ビーム形状測定装置の画面に示された図を直接デジタルカメラで撮影している関係上、水平垂直が多少歪んでいます。光が強いほど赤色から白色で示され、弱くなると青から紫へと変化しています。円形であること、断面での分布から、ガウシアン分布であることが知れます。

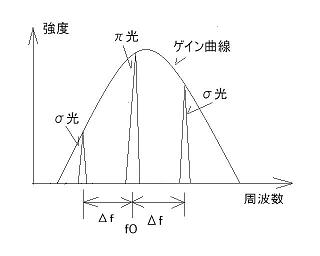

横モードに関しては多少複雑です。メーカからの出荷品は、図で示すように波長がわずかに異なる2本または3本からなります。隣り合う波長の光は偏光を異にしています。π光とσ光は干渉しない2種の偏光を示します。ゲイン曲線(レーザの機械的電気的およびガス圧力ガス比率特性から決まる曲線で、出射する光の強度はこの曲線状に沿ってその値を決まる)に3本程度の縦モードが出現します。その周波数間隔(Δf)は定在波条件から決まりますので、レーザごとに異なります。さらに、この数本の出射光が一定していないで、時間とともに動きます。図でいえば、中心近くのπ光が時間とともにf0ではなく、f0+δになったり、f0−εになったりします。このδやεの大きさや、移動の速さ、周期は設置方法や環境に大きく依存します。

したがって、光計測に使う際には、3本のうち1本のみ取り出すように光学系を付加するとともに、ふらつきを押さえることが必要です。

市販のレーザの拡がり角はメーカにより様々ですが、大体1mradです。(詳細はメーカのカタログをご覧ください。)

このレーザをビームエキスパンダーで拡大したり、レンズ系を用いて集光したりします。拡大集光の度合いはこれらの系の特性によります。

弊社はファイバーコリメータを商品化していますが、ファイバーを経由しているにもかかわらず、ファイバーからの出射と同程度もしくはそれ以上の性能を有しています。また、レーザは出射方向が長時間の周期で変動します。その変動量は数秒から数十秒です。問題になる場合もありますのでご注意ください。

<なぜレーザを使うのか>、<なぜHeNeレーザなのか?>、<光ビームのふらつきを抑えるには?>、<ファイバー導入で問題は発生しないのか?>の項も参照ください。

ファイバコリメータに関してはファイバコリメータ、大口径ファイバコリメータ項を参照ください。