光ヘテロダイン変位計 HV250

光ヘテロダイン計測の優位性を保ったまま、機能を簡便化し低価格を実現しました。

アナログ出力、デジタル出力の機能も搭載したHV350の姉妹機です

<< 特徴 >>

(1)分解能10nmを保ったまま、作動距離が1000mmと長い

(2)本体、プローブと共に小型、低価格

(3)リアルタイム測定・LED表示

HV250もHV350と同様に汎用性の高い変位計です。様々な用途に対応できます。

測定系をより有効に活用するためには、測定光学系の構成やオプションなどに注意を払ってください。

ユーザの要求に答え、使用目的に合わせ、プローブ形状・光学系構成・形状・オプションなどを設計いたします。

HV350の説明はHV250にも当てはまります(相対計測を除く)

<< 仕様 >>

| 項目 |

仕様 |

| 測定方式 |

光ヘテロダイン方式 |

| 縦分解能 |

10nm |

| 応答周波数 |

DC〜100kHz |

| 応答速度 |

0〜70mm/s |

| 作動距離 |

<1000mm(LED表示値範囲) |

| 光源 |

周波数安定化HeNeレーザ(FS1M)

出射光波長633nm、波長安定度0.00000001(10^−8)以上 |

| データ表示 |

測定された変位量をリアルタイムに数字で表示(大型LED素子を利用)

表示範囲は−999999.99μm〜999999.99μm

全表示変化は2000mm |

データ出力

|

アナログ出力

0Vから+5Vの範囲でBNC端子より出力。12ビットD/A変換使用。

変位量と出力電圧が比例(但し、変位量が有効測定範囲を逸脱した場合は満足しません)。

2.5Vを変位量ゼロの基準として出力します。ただし、変位量が5V相当値(有効測定範囲の上限)を上回る場合,および0V相当値(有効測定範囲の下限)を下回る場合、電圧値は正しい値を示しません。

5V相当値(有効測定範囲の上限)を次の5種よりレンジ切り替えにより選択。

(1)2.5μm(*1)、(2)25μm(*10)、(3)250μm(*100)、(4)2.5mm(*1000)

選択切り替えはパネル上のスイッチによる

5V相当値の変位量値、電圧出力(倍率)を打ち合わせにより変更できます。

デジタル出力

1データ28ビット(値27ビット、符号1ビット)パラレルで出力。1ビットは変位量の9.88775664nmに相当します。

データ切り替え信号をパルス出力。切り替え信号とデータの関係は取扱説明書をご参照ください。

出力タイミングを変更できます。最高スピードは250kHzです。 |

| リセット |

次のいずれかの操作により測定変位量はリセット(値0に強制的移行)される。

(1)フロントパネル上での押しボタン操作

(2)BNC端子よりのTRIG入力(TTLレベルでの”LOW”入力)操作 |

| プローブ |

1プローブ1出射、>100μW光量。

オプションにより先端部にアダプタ・CCTVレンズを取り付け可 |

| インジケータ |

測定光量強度の表示 |

構成

|

本体とプローブからなる。

本体とプローブは金属管で覆われた光ファイバーで接続。

光ファイバー長は2mを標準 |

| 大きさ |

プローブ φ18×50L(標準品) プローブの形状、大きさに関しては打合せにより決定します。

本体 320W×330D×149H |

| オプション |

顕微鏡への搭載(顕微鏡搭載型変位計);HVM350と同様な構成になります

プローブ集光系、取り付けステージ、測定光学系 |

| ウオームアップ時間 |

約30分 |

| 電源 |

AC100V、300W |

<< 機能概要 >>

光ヘテロダイン測定に関する基本的事項はHV350に示された事項と同じです。ご参考ください。

a.光ヘテロダイン測定とは?

b.測定対象は?

(1)データ表示

測定された変位量はリアルタイムで大型LED素子により数字で表示されます。

変位量は最小単位を10nmとして8桁表示されます。つまり、表示範囲は−999999.99μm〜999999.99μmです。

これより、表示される全変位量は2000mmです。

(仕様値の作動距離の1000mmとの違いは次の理由によります。測定のスタート時に、リセット機能により、変位量をゼロにセットされる場合、測定し表示される範囲は1000mmが限度となります。これが作動距離の値です。しかし、作動距離は正方向にも、負方向にも1000mm取れますので、表示される全変位量は2000mmとなります)

変位量が1000mmを越えた場合、もしくは−1000mmを下回った場合には表示値は正しくありません。リセットしてください。

(GPIB出力は31ビット出力されますので、表示値は正しくなくても計測値は出力されます。1mから10mの変位量を測定される場合、GPIB出力を使ってください。但し、プローブから被測定物までの距離が3mを越えるようになると、波長の安定性より、10nmの分解能は得られません。ご注意下さい。)

(2)アナログ出力

測定された変位量に比例した電圧値をリアルタイムでフロントパネル上のBNC端子より出力します。ただし、出力電圧範囲は0Vから5Vです。5Vを越える変位量の場合、または0Vを下回る変位量の場合には変位量と出力電圧の間の線形性は失われ、飽和値を示します。2.5V出力値が変位量ゼロに相当します。

データ出力の切り替えは自動的に行われ、200kHzの切り替え速度です。切り替え時にパルスを外部に出力します。

5V出力電圧に相当する変位量(最大変位量と呼ぶ)はフロントパネル上の切替スイッチにより選択できます。必要に応じて切り替えてお使い下さい。

詳細は打ち合わせにより決定しますが、例として出力レンジと有効な変位量範囲は次の通りです。

| レンジ番号 |

5V相当変位量 |

有効出力範囲 |

1mV相当変位量 |

| 1 |

2.5μm |

−2.5μm から 2.5μm |

1nm |

| 2 |

25μm |

−25μm から 25μm |

10nm |

| 3 |

250μm |

−250μm から 250μm |

100nm |

| 4 |

2.5mm |

−2.5mm から 2.5mm |

1μm |

計測された変位量が有効出力範囲を外れた場合、正しい値を示しません。この場合にはレンジを変えてください。

**上記のレンジ設定は標準品の設定です。他のレンジ設定もできますので、打ち合わせ時に決定させていただきます。

***オプションとして、対応ビット数(16ビット、20ビット、24ビット)の変更、出力電圧範囲(−10Vから+10Vまで、等)の変更も対応します。

(3)デジタル出力

1データあたり27ビット数値と符号1ビットでデジタル出力されます。1ビットは9.88775664nmに相当します。変位量へは計算処理を行ってください。

データの取り込みはお持ちのパソコンに、市販のデジタル信号パラレル入出力ボードを差込、HV250のリアパネル端子と結合してください。このパラレル入出力ボードは、32ビット以上を入力として使用でき、HV250からの出力速度に対応できるボードを選択ご利用ください。信号取り込みに関しては、PC側のソフトで処理してください。弊社ではLabView(ナショナルインスツルメンツ社製ソフト)を用いてのソフトを参考資料として提供できます。また、PC、パラレル入出力ボード、ソフトを含めたシステムとしても承ります。

(4)リセット機能

リセット機能とは測定中の変位量を強制的にゼロにする機能です。これより、リセット機能が働くと、LED上の表示、アナログ出力、デジタル出力すべてがゼロにリセットされます。

機能が働く以前の変位量データは保存されません。ご注意下さい。

リセット機能は次の3つの手段のいずれかにより実行されます。

(1)フロントパネル上の押しボタン操作;押しボタンを押すことによりリセットされます

(2)フロントパネル上のTRIG入力用BNC端子から、TTLレベルの”LOW(0V)”信号入力する操作

(5)ロックランプ点灯

HV250も周波数安定化HeNeレーザを用いています。レーザを安定化させて、10nm分解能は得られます。そのレーザの安定化をリアパネル上のロックランプの点灯で知らせます。

点灯後に使用してください。点灯まで約30分から60分です。

(6)インジケータ表示

被測定物からの反射光強度を表示します。この表示を参考に被測定物、測定系を調整してください。表示値が悪い場合、計測できません。

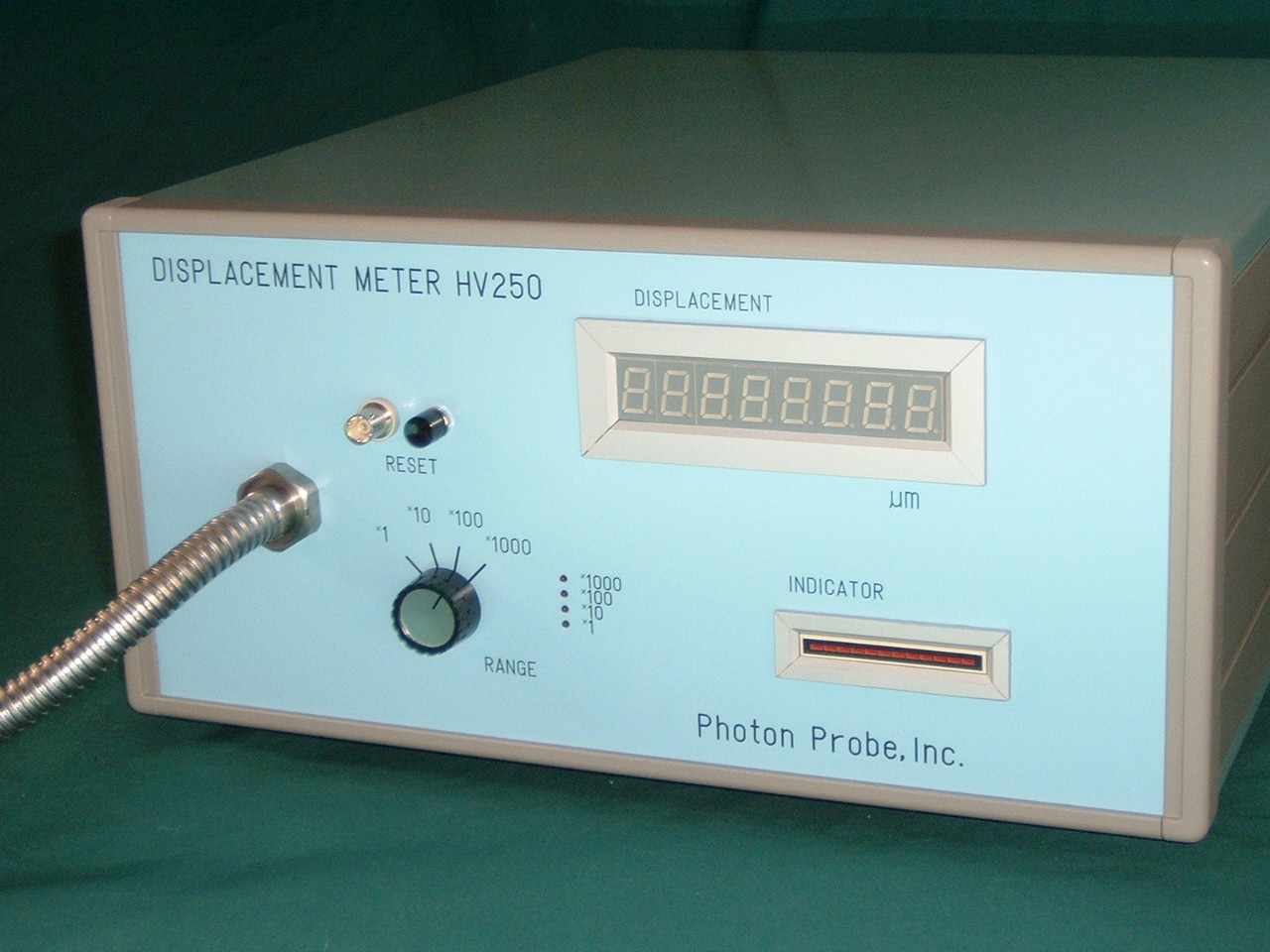

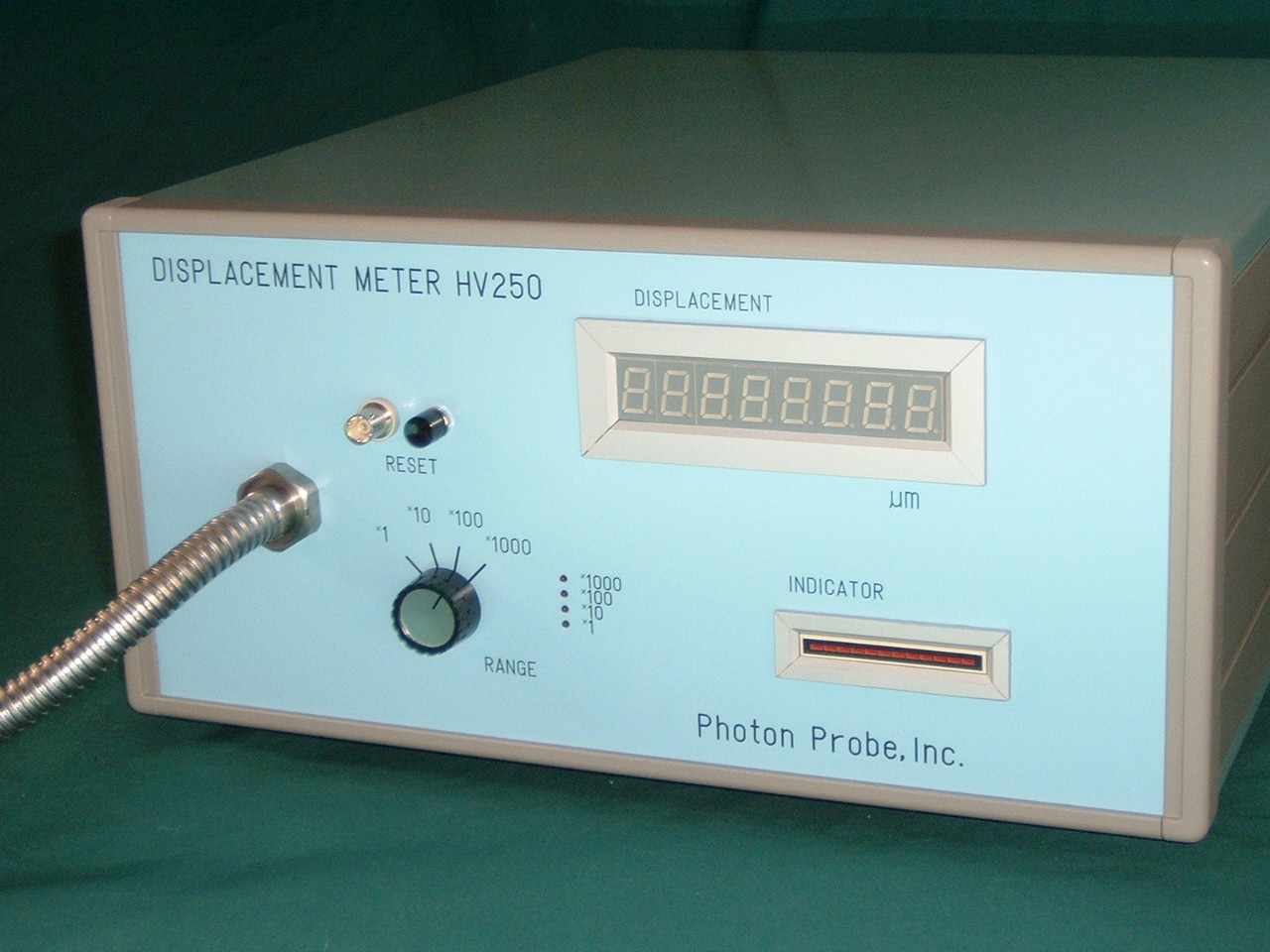

<< 外観 >>

(1)本体

フロントパネル上に変位量を表す7segLED(有効数字7桁、符号1桁)、インジケータ表示、リセットボタン、リセット用TRIG入力BNC端子、アナログレンジ切り替えスイッチ、光ファイバー(金属管で保護されている)の取り出し口があります。

リアパネル上に、アナログ出力BNC端子、デジタル出力32ビットパラレル出力端子、HeNeレーザロックランプ、AC入力端子、ヒューズボックスがあります。

(2)プローブ

プローブはHeNeレーザ工を出射するとともに、試料からの反射光を受光します。プローブ本体からの出射光はビーム径約0.7mm、拡がり角1mrad程度のコリメート光です。プローブ先端に市販のCCTVレンズを取り付けることもできます。<プローブ集光系>をご参照ください。

プローブの形状、寸法、集光系(CCTVレンズなど)の取り付けの有無などは打ち合わせにより決定させていただきます。

プローブと本体は、金属管で覆われた光ファイバーで接続されています。測定時に金属管が振動や衝撃を受けないように固定できる設置をお願いします。

<<光ファイバーの扱いについて>>

本体とプローブが光ファイバーで結合されています。この光ファイバーの影響について説明します。

光ヘテロダイン測定では、わずかに異なる2つの周波数の合波により得られた差周波信号(ビート信号)が、その周波数の大きさより通常の電子回路で取り扱うことができることに基本があります。そして、ある条件化では、このビート信号はその周波数や位相を変えます。そのわずかな動きを認識して、試料の変位と結び付けています。したがって、このわずかな動きが、試料以外の様々な要因で発生していれば、あたかも、試料が変位したと誤認してしまいます。

様々な要因のひとつとして、ファイバによる影響が考えられます。ファイバーが振動している場合、ファイバー内を伝播する光はそのドップラー効果により、わずかに周波数をシフトさせます。ビート周波数は、25kHzから10MHz程度です。(周波数シフタの項参照)。一方ドップラー効果によるシフトは、1m/sの速度で約3MHzです。シフトを30Hz以下に抑えるためには、10μm/s以下の速度に抑える必要があります。幸いにも、このドップラー効果は、光の進行方向に関しての制約です、一方ファイバの揺れは光の進行方向と垂直の成分が大きく、進行方向成分はファイバを通常に伸ばした利用方法ならば(とぐろを巻いた状況だと、曲率半径で決まる進行方向成分への寄与率が大きくなります)、成分は小さくなり、30Hz以下に抑えることはできます。これより、使用時は、ファイバを伸ばした形状で使用するとともに、金属管の固定が必要になります。使用時にご注意ください。

金属管は曲率半径20cm程度まで曲げることができますが、光ファイバー(コード)は数cm程度の曲率半径でも折れることはありません。

<30Hzについて>

関東では商用周波数50Hzのノイズが様々な機器から発せられ、空中を伝播しています。この周波数以下は1/f以下のノイズがあります。これより、50Hz以下の領域では制御不測のノイズがあり、システム全体での影響下では、ファイバーにのみ影響を下げることに着目しても、全体の問題からは小さな事項となっています。そこで、30Hz程度をノイズ判断の周波数としました。このノイズの判断周波数30Hzはビート周波数が25KHzの場合において、1/1000以下となります。また、30Hzは光の周波数約500THzに対して、6×10^−14であり、制御不能な周波数であり、周波数安定化レーザでは実現できません。(数十億円の費用をかけた国家プロジェクト規模であれば話は別ですが)。周波数シフタの基本周波数(約80MHz)に対しては10^−6となります。このことは、周波数シフタの導入により、30Hz以下の安定をもたらすことができることを示唆しています。<周波数シフタの有効性について>参照。

<< 測定系および測定上の注意 >>

(1)HV350に比べ、分解能、応答速度、応答周波数は狭くなっています。被測定物の速度や周波数などが仕様範囲に入っていることを確認してください。

(2)一般に、光計測は被測定物からの反射光に含まれた情報を利用します。従って、より多くの反射光量を検出することがノイズを減らし、精度を上げ、安定性を高めます。HV250やHV350も反射光をより多く集めることが望ましいのです。被測定物や測定系に対し、この点を念頭において設計されることをおすすめします。

<<参考資料>>

参考資料として取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

カタログ(PDFファイル)

お問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

株式会社フォトンプローブ 代表取締役 理学博士 平野雅夫

TEL 048−538−3993 本社

電子メール photonprobe@asahinet.jp

注意;2020年5月より、本社を移転しています。

旧本社の電話番号は使用できません