|

| ����� |

|

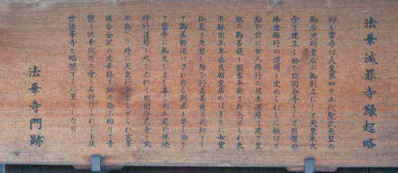

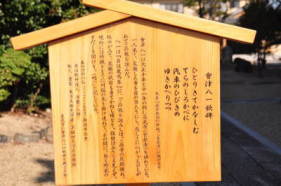

�̔�ɂ́A  �@�ЂƂ�@���ā@���Ȃ��ށ@�Ă�@�́@���납�ׁ@�Ɂ@ �@�@�@�@�@������@�́@�Ђт��@�́@�䂫�@���ւ�@�@�@�@ �u��l���Ĕ߂��ގ��̔��ǂɋD�Ԃ̋����̂䂫���ւ�v�Ƃ������ƂŁA��l����Ă��āA���̎��̍r��ʂĂ��l��߂���ł��鎄�ɋD�Ԃ̋������A���̔��ǂɂ䂫�����肷��B�Ƃ����Ӗ��ł���B ���ꂪ�K�ꂽ���͍r�p���Ă���A�r��ʂĂ鎛�̌����J���S��f���ɕ\�����A�߂��݂�������D�Ԃ̋������A���ǂ��Βu�����Ă���B ����̑@�ׂ����f����B ������͖�t���B��̕ʊi�{�R�ŁA�V������ɓ��厛�̑啧�����̊��i�����ꂽ���Ƃł��L���ȍs���F���{�V�T�N�i�V�Q�P�j�ɑn�����������Ƃ����B �s���F�͓��厛�啧�a���������鎞�A������̖{�����Q�l�ɂ����Ɠ`������A���݂��{���́u���݂̑啧�a�v�ƌĂ�Ă���B �ޗnj���̎������ɂ��o���B �Q�O�P�S�N�P�P���Q�R���ɖK�₵�����A�����͂悭����ꂳ��Ă����B �{���͏����㎺������ɍČ����ꂽ���̂ŁA�ߔN�C�������炵���A�r�p�̖ʉe�͂Ȃ��B �����ɂ͏�Z�̈���ɔ@������������e���ɂ́A�ω��Ɛ����i�������j��F�𗼘e��������B |

�Q�O�P�P�N�P�P���Q�O���ɂ���ƍs�����B

�Q�O�P�P�N�P�P���Q�O���ɂ���ƍs�����B