| 9月1日(天塩川温泉→佐久) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全駅間歩き3日目(38.4km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音威子府から佐久までの間は、筬島駅周辺を除き、無住地帯と化しています。今回歩く国道40号は同区間においては1本道であり、逃げ道もありません。 間違いなく、今回の行程最大の難所です。 昨日は、駅寝の疲れもあり、夕食後すぐに寝てしまいました。 「ちょっと転がるだけ」だったはずなのですが。 起きてみると、時計の針は朝5時半を指していました。 …なんだか損した気分… 大浴場で遅い入浴を済ませます。 露天風呂からは、音威子府から朝1番の列車となる回送列車が走り去っていくところが見えました。 この露天風呂は夏期のみの営業で、冬期は閉鎖されてしまいます。 今回の全駅間歩きの前後に、天塩川温泉を何回か利用しているのですが、 実は露天風呂に入れたことがほとんどありません。冬期ばかり行くせいかもしれませんが。

計画では、天塩川温泉駅裏手の道を咲来まで進む予定でしたが、工事中通行止めとのことで、国道40号経由で咲来に向かいます。 音威子府村咲来の交差点で左折し、咲来市街に入ります。遠目に咲来小学校も見えていたはずなのですが…あまり記憶にありません。 咲来駅の待合室で荷物を下ろしていると、近くにあるライダーハウスのご主人が話しかけてきました。 このライダーハウスは、咲来駅に隣接した日通倉庫跡を利用した施設です。 ご主人の話によると、つい最近、咲来の郵便局が廃止されてしまったとのこと。 あとで調べてみると、咲来小学校もこの翌年に閉校となり、激しい過疎化が進んでいることが伺えます。 音威子府村は、人口が900人を割り込むほどの小さな村です。 そして、厳しい過疎化が進んでいることもまた確かです。 音威子府村のある人が「限界集落ではなく、限界村だ」と話していたのが印象的でした。 しかし、音威子府村の高齢化率(H21年度末)は28.5%と地理的環境の割には低い数字となっています。 事実、近隣の中川町・美深町・中頓別町などと比べると5ポイント近く低い数字なのです。 それは、町の中央部にある高校が鍵を握っています。 おといねっぷ美術工芸高校は、北海道で唯一、工芸科を持つ村立の公立高校です。 高校は、名寄や美深、中川にもありますが、この高校には道内はおろか全国から生徒が来ています。 現在では、100名を越える生徒が集まり、ほぼ全員が高校近くの寄宿舎で生活しているそうです。 彼らは単に音威子府村の住民登録しているだけでなく、村の行事などにも参加しているそうです。 900人弱の村で100人以上が高校生なのですから、その数字は驚異的なものがあります。 かつては、音威子府の高校も生徒確保に苦しむ一つの高校に過ぎませんでした。 しかし、地元産業を活かした村の活性化を図る動きがおこり、 彫刻家の砂澤ビッキが筬島に移住し、高校にも工芸科が置かれるようになりました。 その後、高校には紆余曲折もあったそうですが、現在では競争倍率が2倍に達することもあるそうです。 倍率だけではなく、生徒たちが製作する美術・工芸作品は高校、そして村を一層有名にしています。 よみがえった高校が村を支えているといっても過言ではないでしょう。 さて、話を戻します。 咲来からは、もと来た道を戻り、国道40号をひた進む形で音威子府を目指しました。 国道の両側は木々に囲まれ、景色はほとんど望めません。 途中からは雨まで降り出してしまい、完全防備で進みました。 宗谷本線を跨線橋で越えると、音威子府市街に入ります。 人口900人弱という村とあって、市街地もコンパクトにまとまっています。 市街地の中心部に音威子府駅がありました。

この駅舎の中には、旧天北線のルートを進む宗谷バスの案内所と天北線資料館も併設されています。音威子府名物「黒いそば」を食べることができるそば屋も駅舎内で営業しています。 駅舎にかけられている駅名表も木造であれば、改札案内板も木造です。 また、現在はありませんが、当時はホームの上に機関車を模った木製の彫刻作品も設置されていました。 歩いている最中に降り出した雨は、駅に着くまで続きましたが、次第に雨脚は弱くなり、傘をさす必要がないくらいまで弱くなりました。 音威子府から先は、今日の目的地である佐久までの長い一本道&無人地帯が始まります。 音威子府駅を出てまもなく、市街の北端付近で3差路にさしかかります。 北に行けば浜頓別方面、西に行けば中川町方面に向かいます。 宗谷本線に沿って歩くので、国道40号線のルートである西に向かうことになります。

稚内から名寄・旭川方面へのメインルートである国道40号線は、普通車に混じって大型車が猛スピードで走り去っていきます。大型車がすぐ真横を通過するので、大きな荷物を背負っての移動は時折ひやりとさせられます。 そんな道路を横目に、このあたりの天塩川は悠然と流れています。 途中からは、国道から少し離れた築堤を進む道を進みます。 車通りから解放されると、右を流れる天塩川のせいか、何となくのんびりした気分になります。  築堤が再び国道と合流する頃、右の看板が現れました。 築堤が再び国道と合流する頃、右の看板が現れました。看板の足下には天塩川を渡る筬島大橋があります。 筬島大橋を渡った先には小さな集落があります。筬島駅のある筬島集落です。 筬島大橋から続く道をしばらく歩くと、筬島駅に到着します。 筬島駅の待合室には、近くにある「アトリエ3モア」の紹介文がありました。 紹介文によると、筬島集落は5世帯11人のみの集落といいます。 (2年後に再訪したときに聞いた人口は一桁台まで減っていました) 後で聞いた話によると、かつてはこの筬島だけで数百人の人々が住み、 天塩川の国道沿いにも人家が広がり、駅前にはパチンコ屋まであったそうです。 残念ながら、今となってはその名残を伺わせるものは残っていません。 駅で昼食を食べていると、稚内方からゴトゴトと音が聞こえてきました。 列車が通過する時間ではないので、何事かと見てみると、 軌道用自転車という保線用車が筬島駅に入ってきました。 列車が通過しない時間帯を狙って、保線作業をしているようです。

筬島駅からは歩いて1〜2分の所に「アトリエ3モア」はありました。ここは、かつての筬島小学校校舎を利用したもので、アトリエ内の間取りは小学校時代の間取りがそのまま活かされています。 実は、校門も少し離れた場所にちゃんと残っています。 ここは、彫刻家・砂澤ビッキが1978年から10年余りアトリエとして使用していた場所をエコミュージアムとして再整備したところです。 館内には、ビッキの彫刻作品が並べられており、奥には台風で倒壊した音威子府駅前のトーテムポール 「オトイネップタワー」も横たえられています。 私は、ここを訪れるまで砂澤ビッキという彫刻家のことは全く知らなかったのですが、 紹介にあるような大胆かつ繊細な、動物をはじめとした彫刻は興味をそそられるものでした。 ここでは、事前に予約をしておけば木工体験をすることもできます。 担当の方がリードしてくれるので、私のような不器用な人でも安心して木工製作することができます。 昼下がりの時間だったので、アトリエ内の喫茶店でジュース飲ながら、館長さんと少し話をしました。 そうこうしているうちに地元の方も訪れて「あなた、さっき国道歩いていたでしょ〜」と。 「アトリエ3モア」のホームページには、「音威子府駅から徒歩90分(!)」などと書かれているのですが、 実際に歩いて訪れる人はほとんどいないんでしょうね。 予定の時間を30分過ぎてしまいましたが、空模様も傘がいらない天気になってきました。 今回の最長駅間である佐久駅までの駅間歩きをスタートすることにしました。  再び筬島大橋を渡り、国道40号線に戻ります。 再び筬島大橋を渡り、国道40号線に戻ります。しかし、少し進んだところで脇道に入ります。これは旧国道です。 道なりに進んだところにあるのが、「北海道命名の地」の碑です。 実は、対岸を走るJRからもこの碑を見ることはできるのですが、 「黒いそば」ほど知られてはいないようです。 北海道を「北海道」と命名したのは、松浦武四郎です。 その建白書で彼はアイヌ人が自身を「カイ」と呼んでいたことから 「北加伊道」と名付けることにしたと述べていますが、 その事実をアイヌ人の酋長から教わった地がこの地であると いわれています。 地元の人の話によると、本当の「命名の地」は天塩川の対岸であり、 国道の整備とともに現在地に移されたらしいです。地味に北海道遺産でもある場所です。 再び国道に戻り、中川町目指して進みます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このあたりでは、国道もJRも天塩川に沿って進みます。 当然人家らしいものは一切ありません。日本離れした景色が続きます。 メインルートとはいえ、このあたりの車の交通量はさほど多いわけではありません。 しかし、歩道がないので、大型車がすぐ近くを通過することもあり、緊張が続きます。 しばらく歩き、中川町に入るあたりで、折りたたみ傘を「アトリエ3モア」に置き忘れたことに気がつきました。 しかし、すでに1時間近く歩いてからのことであり、取りにもどることなどできず、諦めることにしました。 全駅間歩きスタート前に、南下徳富の駅に帽子を置き忘れており、これで忘れ物は2個目となりました。

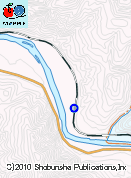

最初の字名は「神路」です。神路には、現国道の対岸に集落と駅がありました。筬島から佐久に向かってJRで10分ほど進むと、直線区間なのに線路がわずかにカーブしているところがあります。これが神路駅の跡です(右下地図参照)。 夏場に、車窓左側に目をこらすと、その場所に駅舎跡の土台部分を見ることができます。 当時の地形図を見る限り、駅近くに集落があり、小学校もあったようです。

この神路集落には長い間、橋が無かったのですが、 1960年台に入り、ようやく国道のある対岸と橋で結ばれることになったそうです。 しかし、供用開始直後の1963年冬、谷からの強いおろし風によって橋は崩落してしまいました。 さらに翌年も、同地域は壊滅的な農作物の不作に見舞われ、 絶望した住民は、1965年に集団離農し、集落そのものが消滅してしまったそうです。 駅は1977年までは存続したものの、それ以降は信号所化し、1985年に完全廃止されました。 現在、かつて神路に集落があったことを示すものはほとんど残されていません。 崩落した橋の橋脚が一部残る程度です。ほとんどのものが自然に還ってしまいました。 神路集落の対岸を離れ、さらに進むと、トンネルが現れました。 国道40号にある3つのトンネルの1つ、富和トンネルです。 全長は1km弱と比較的長めですが、トンネル内は歩行者用のスペース(?)が確保されており、 安全に通過することができます。しかし、車の音は爆音となってトンネル内に響き渡ります。 トンネルを抜け、少し歩くと開けた場所に出ました。 山に囲まれたなかにぽっかりと開けた場所ですが、周囲の農地は半ば放棄されたような状態です。 数軒の建物があるものの、すべて廃墟で、今となっては無住地帯となっています。 まさに荒野のような場所でした。 これまで以上に寂しさを感じてしまいます。 陽が西に傾く中、「荒野」の中を西に向かって、とぼとぼ歩きました。 時刻はそろそろ17時になろうかという頃でした。 そのとき、私の横で1台の車が止まりました。 車を見ると、乗っていたのは「アトリエ3モア」の館長さんでした。 館長さんは、私が置き忘れた折りたたみ傘を持っていました。 館長さんと話をしたとき、佐久方面に向かって歩くことを伝えていましたが、 まさか届けてくれるとは思いもしませんでした。 館長さんの車は、私に傘を渡すとUターンし、音威子府方面に引き返していきました。 再びすれ違うとき、館長さんは私に「がんばれよ!」と声かけてくれました。 このためだけに10km以上の道のりを走ってきてくれたのです。うれしくて涙が出そうでした。 さらに30〜40分歩き続けました。しかし、疲れはあまり感じません。 やがて、携帯電話の電波塔とおぼしき人工物が見えてきました。 視界に写った佐久市街は大都会のように感じました。 佐久橋を渡る手前の堤防から、これまで歩いた東の方角を見たとき、 こんな山の中を歩いてきたんだなと改めて感じました。 佐久橋を渡り、佐久市街を歩くと佐久駅に着きました。 今日は駅前の旅館で宿泊します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 旅館の泊まり客は、自分の他は道路工事の関係者でした。 夕食の時、旅館の女将さんといろいろ話をすることができました。 今日の歩きのこと、神路駅(や集落)のこと、などなど。興味深い話でいっぱいでした。 さらに、女将さんは中川町の人でありながら、驚いたことに音威子府村のことも詳しいのです。 「あ、アトリエの館長さん。○○さんでしょ?」という感じです。 思い出いっぱいの一日は、長いようであっという間でした。 そして、最大の難所を突破したことで、早くも「稚内まで行けるぞ!」という自信がわいてきました。 明日は、中川町を縦断し、雄信内を目指します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ←2日目に戻る 4日目に進む→ 戻る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||