『国 語』

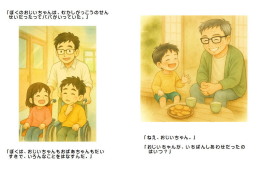

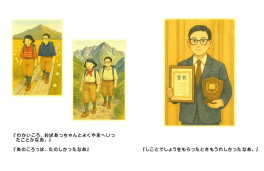

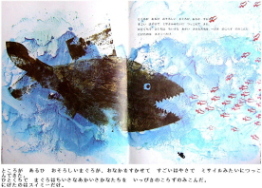

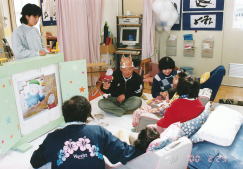

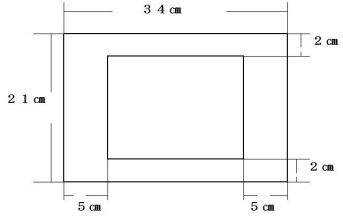

AIは、絵や物語等も作れます。ただ、絵本を作るとしたら、それだと自分が作った気持にはなれないでしょう。 個人や友達と一緒に話し合いながら絵本を作るとしたら、苦手な絵作りはAIに協力してもらい、物語は自分やみんなで考えて作れば、自分やみんなで作った絵本になると思います。 AIに全て任せる・丸投げするのではなく、自分たちが足りない部分を補ってもらうという使い方が、学校ではいいのかも・・。 (※AIの使い方は、「図工・美術 描く」のページに「AIで絵を描く」に写真を含めて詳しく説明していますので、そちらを御覧ください。) 国語の授業で作るとしたら、「どんなお話にするか」・「どういう絵にするか」など話し合って、簡単な絵か絵の説明と文章の配置を決めておきます。それからAIを使った絵作りから始めるといいと思います。 絵作りで気をつけなければならないことは、1日で作れる絵は、MicrosoftのCopilotの場合は15枚ということ・絵本に出てくる人物の絵は、別の日になると同じ人物の絵ではなくなるということです。「昨日描いたおじいさんと同じ絵で描いて」と要望してもAIは違うおじいさんの絵を描いてしまうので、そうなると使えません。絵は、人物が出ている絵だけはその時間でいっきに全て作るようにします。人物が出てこない場面の絵は、別の日にするようにします。 絵本「おじいちゃんとボク いちばんしあわせだったこと」   左は、右が表紙で左側は裏表紙。背表紙に「おじいちゃんとボク いちばんしあわせだったこと」と書いてある。 左は、右が表紙で左側は裏表紙。背表紙に「おじいちゃんとボク いちばんしあわせだったこと」と書いてある。右のページの左側 「ぼくのおじいちゃんは、むかしがっこうのせんせいだったってパパがいってた。」・「ぼくは、おじいちゃんもおばあちゃんもだいすきで、いろんなことをはなすんだ。」 右のページの右側 「ねえ、おじいちゃん」・「おじいちゃんがいちばんしあわせだったのはいつ?」   左のページで左側 左のページで左側『わかいころ、おばあちゃんとよくやまへいったことかなあ』・『あのころは、たのしかったなあ』 左のページで右側 『しごとで、しょうをもらったときもうれしかったなあ。』 右のページで左側 『うまれてはじめてカワセミのしゃしんがとれたときは、うれしかったなあ』・『あれから、まいにちとりのしゃしんをとるようになったんだ』 右のページの右側 「おじいちゃん、ほかにもしあわせだとおもったことは?」・『うーん、なにかな・・・』   左のページで左側 左のページで左側『おじいちゃんがゆうちゃんとおなじとしのころ、おかあさんのひざまくらでおひるねしたときかなあ』 「ひざまくらでおひるねするってきもちいい?」 『うん、きもちよくてすぐねちゃったよ。』 左のページで右側 『あ-、それからね。 おとうさんにおんぶしてもらってねちゃったときかな。』・『おとうさんのせなかがおおきくて、あたたかだったなあ』 右のページで左側 『ゆうちゃんのおとうさんやじなんのけんとがうまれたひかなあ』・「パパやおじさんがうまれたとき、そんなにうれしかったの?」・『なみだがでるくらいうれしかったよ。あと、すこししんぱいだったかな』 右のページの右側 「おじいちゃん、ほかにもしあわせだとおもったことは?」  左のページで左側 左のページで左側 『いろいろあったけれど、おじいちゃんがいちばんしあわせだったのは、こどもたちがちいさいときにいっしょにあそんでいたときかな。』 『いろいろあったけれど、おじいちゃんがいちばんしあわせだったのは、こどもたちがちいさいときにいっしょにあそんでいたときかな。』『かえれるなら、あのころにもどりたなあ。』 左のページで右側 『ゆうちゃんは、どんなときがいちばんしあわせっておもう?』・「ぼくは、ママがつくってくれたハンバーグやカレーをたべるときかなあ。 右のページで左側 「おじいちゃん、どうしてないているの?」 『こどものころをおもいだしたら、なくなっちゃったおかあさんとおとうさんにあいたくなったからかな』・「あいたいひとがそばにいてくれるのが、いちばんうれしいことなんだね」・「じゃあ、ぼくはまいにちしあわせなんだね。 右のページの右側 「おじいちゃん・おばあちゃんまたねー」・『また、おいで』『まってるよー』 (材料・道具)(作り方) プリンター用の普通紙(A4)、表紙・裏表紙に使う光沢紙(A4 ダイソーでも売っています。)、パソコン(MicrosoftのCopilot)、ペーパーカッター、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、のり ①ストーリーを考えます。 ②ストーリーの流れに沿って、どんな絵を使うか考えます。(※映画やドラマの絵コンテのように人物のセリフを書いて、その横に簡単な絵か絵の説明を書きます。) ③一太郎やWordで用紙の中央に罫線を引き、左を1ページ・右を2ページとします。(3ページ以降も同じです。) ※一太郎には罫線で透明を選べます。画面には罫線が引かれますが、印刷する罫線は消えています。 ⑤次の絵も新規ではなくて続けて描いていくようにします。OKだったらダウンロードします。 ⑥絵が全て用意できたら、一太郎やワードの画面に文章を書き、絵を挿入してページを完成させます。 ⑦表紙(裏表紙)よりも中に入れる絵と文が入った紙を縦・横5㎜ほどペーパーカッターで裁断します。 ⑧製本の仕方は、ネットで色々紹介されていますから、自分がやりやすい方法を選びます。 |

この絵本は、文章は自分で考えたもの・絵は生成AIのCopilotを使って作っています。 小学部のこども達や幼稚園・保育園のこども達に読み聞かせするための絵本になります。 最後のページをあけると大きな樹に穴が開いています。開いている穴を覗き込むと色々な絵が見られます。AさんとBさん・C君・・と、見る子によって違った絵が見られます。ここが工夫点です。読み聞かせで穴のところに来たら、順番に穴の中を覗かせて「何が見えた?」と聞くことで、「あれ? 私と違う!」と盛り上がってもらえるかも。 生成AIで絵も文章も作るのではなく、対象になるこども達に合った内容のストーリーを作るのは自分というのが教材としての利点です。     話のストーリーは、小学校1~2年生位の女の子の孫とおばあちゃんとの話です。女の子は壁に開いた穴や大きな樹に開いた穴を見ると覗き込んでみたくなる子です。 話のストーリーは、小学校1~2年生位の女の子の孫とおばあちゃんとの話です。女の子は壁に開いた穴や大きな樹に開いた穴を見ると覗き込んでみたくなる子です。おばあちゃんにそんな話をすると、「変なところが私に似ているねえ」と笑われてしまいます。 おばあちゃんから、「おばあちゃんが小さい頃、お父さんとよく色々な穴を覗いたことがあったよ」と言われ大笑いをします。      女の子は、保育園に行っていた頃に見た夢の話をします。 女の子は、保育園に行っていた頃に見た夢の話をします。その話を聞いたおかあさんは、「どうしてそんな夢をみたのかしら?」と首をかしげます。 女の子が見た夢は、大きな木の穴を見た日の夜、アリの女王様かま「こっちへ来てご覧なさい」と言われて穴の中を覗くと、穴の中にお城や家が見えたこと・島や船が見えたこと・蟻たちが白い山を登っていたこと・学校で蟻たちが勉強していることでした。      あばあちゃんが、「ありさんも大変だねえ」といって大笑いします。 あばあちゃんが、「ありさんも大変だねえ」といって大笑いします。女の子が5円玉を覗いて、「穴から見るとちょっと不思議」と言っています。 最後のページを開くと樹の穴の中が見えるようになっています。「あなたも覗いてみますか?」でお話は終わります。 穴の中を覗く子によって見られる絵は変えられるので、ちょっと不思議な絵本です。 (材料・道具)(作り方) プリンター用の普通紙(A4)、表紙・裏表紙に使う光沢紙(A4 ダイソーでも売っています。)、工作用紙、紙コップ、パソコン(MicrosoftのCopilot)、ペーパーカッター、円切りのカッター、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、絵筆、アクリル絵の具、のり、ビニールテープ、ダブルクリップ  Copilotでお話のストーリーに合った絵を作ります。 ②絵の中に文章を挿入していきます。(※一太郎では、挿入⇒レイアウト枠を使います。) ③表紙・裏表紙(光沢紙)・ストーリーの部分(普通紙)を印刷します。 ④表紙は、背表紙の部分を5㎜~1㎝幅ほどにして左右を折ります。 ⑤ストーリーの部分の紙の縦・横を5㎜ほどペーパーカッターで切ります。 ⑥印刷したA4用紙を絵が中にくるように折ります。(※上の写真の左から2番目の写真) ⑦ダブルクリップでストーリーの部分の紙を整えてから留めます。(※上の写真の左から3番目の写真) コの字になるように横と縦(右側)にのりをつけます。(※上の写真の右側) ⑨最後のページの大きな樹の穴のとこに円切りカッターでコップの下側の円より小さな穴を開けます。穴が開けられたら裏表紙に印を描いて、円切りカッターで穴を開けます。 ⑩紙コップの底をカッターで十字に切り取り、手で切り取った部分を剥がして穴にします。ビニールテープを底側に巻いて着るための印にします。 ます。  ⑪カッターやハサミを使ってコップのいらない上側の部分を切り取ります。速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で裏表紙に開いた穴に切り取ったコップを貼り付けます。この貼り付けた部分は、色々な絵が付いたコップを差し込む為のものになります。    ⑫コップに貼る絵をAIで作ります。(※「円の中に海の中で魚が泳いでる様子」など指示して作ります。) ⑫コップに貼る絵をAIで作ります。(※「円の中に海の中で魚が泳いでる様子」など指示して作ります。) 絵の大きさは裏表紙に貼り付けたコップの底側の穴よりも2~3周り大きくします。 コップに直接絵を貼ると暗くなって穴から絵を見ることができなくなるので、コップと絵との間に2~3㎝隙間を作るために大きな絵が必要になるからです。 ⑬交換できる紙コップの底側をカッターナイフで切って手で剥がします。紙コップの中をボンドをたっぷり入れたアクリル絵の具で黒く塗ります。(※紙コップの内側は、水が漏れないように加工されているので、アクリル絵の具だけでは乾燥すると剥がれやすくなります。それを防ぐためにボンドとアクリル絵の具を混ぜて使うようにします。)      (※右の図の寸法で作り図のように折ります。速乾ボンドでコップと絵の円盤を貼り付けて隙間のある状態にします。) ⑮上の写真の右から3番目の写真のように絵が上に来る位置にマジック等で線を引いておきます。 こうすることで、コップを交換して絵を換える際に、こども達が穴から見て絵が正しい位置になるようにします。 |

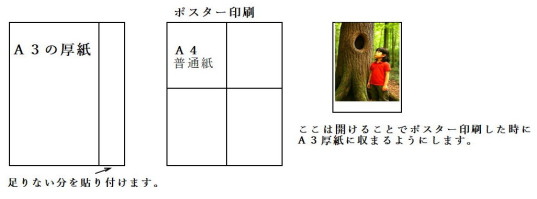

文章は自分で考え、絵は生成AIのMicrosoftのCopilotを使って描いた紙芝居になります。 上の絵本「あな・あな・あな」の紙芝居版です。 木の穴の部分は開いていて、覗くごとに見られる絵が変化するのが面白いところです。 (材料・道具)(作り方) 普通紙(コピー用紙)、パソコン、プリンター、紙コップ(コップを差し込む用に1個・絵の数だけ数個)、のり、ハサミ、定規、木工用の速乾ボンド(または速乾セメダイン)、ダブルクリップ(2~3個)、円切りのカッター、ビニールテープ、ペーパーカッター、アクリル絵の具(黒) ①紙芝居では絵の裏側にお話を書きますが、その場合一番最後の絵の裏に最初のお話を書き込む必要があります。それを繰り返すのは面倒ですので、お話は1枚の紙に①②・・・とページの番号を書いたところに書いて、1枚の紙を手元に置いて使うようにします。 ②ストーリーに沿って初めから終わりまでの絵を考えます。絵の構想が決まったらCopilotを使って絵を作っていきます。生成AIは、指示する内容が細かい方がイメージした絵に近づけます。 例えば、左の木の所に女の子がいる絵では、「森の中に大きな樹が立っている。その横に小学校2年生くらいの女の子。樹に開いた穴は、女の子の頭の位置くらいのところにあり、大きさは女の子の顔くらい。女の子の服装は、赤い半袖のポロシャツで下はジーンズ」という具合です。 ③作った絵は一太郎やWordに貼り付けます。絵は下の図のように下側をあけるようにすることでポスター印刷した時にA4用紙4枚がA3厚紙とプラスしてつけた部分に収まるようにします。  ④絵をポスター印刷(A4縦 2×2枚)します。4枚の紙を貼り付けて1枚の大きな紙にします。印刷していない白い部分をハサミかペーパーカッターで切り落とします。 ④絵をポスター印刷(A4縦 2×2枚)します。4枚の紙を貼り付けて1枚の大きな紙にします。印刷していない白い部分をハサミかペーパーカッターで切り落とします。⑤厚紙の上に絵を置いて、A3厚紙からはみ出る部分だけA3厚紙を貼り付けます。 ⑥絵の下側をダブルクリップで厚紙に固定してから、厚紙の上側にのりをつけて貼ります。上が貼れたらダブルクリップを外して下側にものりをつけて絵を貼り付けます。 ⑦最後のページ(絵)の木の穴に円切りカッターで穴を開けます。穴の大きさは紙コップの底側の円の大きさより一回り小さくします。 ⑧差し込むコップにビニールを巻いて、補強するとともにどこを切り落とせばいいかわかるようにします。 ⑨差し込むカップと絵を貼り付けるコップの内側にたっぷりのボンドを混ぜたアクリル絵の具(黒)を塗ります。(※紙コップは水漏れしないように加工されているので、ボンドを混ぜたアクリル絵の具を使うようにします。アクリル絵の具だけですと、乾くとはがれやすくなります。) ⑩紙コップに印刷した絵を貼る方法は、上の絵本版に載せていますので、そちらを参照して下さい。 |

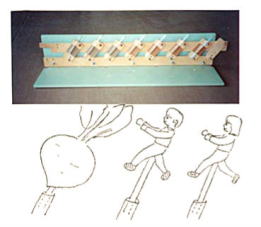

紙芝居の絵が動きます。 (材料・道具)(作り方) 生成AIで作った絵(Copilot)、マグネット(ダイソー)、工作用紙か厚紙、ハサミ、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、のり ①AIで絵を作ります。絵は、「赤い小さな魚たちが集まって大きな魚になり、目の所に黒い魚(スイミー)を描いて・絵本のスイミーのような絵にして」と指示します。 ② ③スイミーがいる方の絵からスイミーをハサミで切り取ります。切り取ったスイミーの絵を工作用紙にのりで貼り付け、ハサミで切り取ります。 ④スイミーがいない絵を「一太郎」で挿入⇒絵⇒画像の回転・反転⇒左右反転を使い、左右が逆になるようにして印刷します。Wordの場合は、画像をクリックしてリボンメニューの「図の形式」または「図の書式設定」をクリック。「整列」グループにある「回転」をクリックし、ドロップダウンメニューから「左右反転」を選べばOKです。 工作用紙か厚紙に表と裏側に絵をのりで貼り付けます。(※紙芝居は読む人からは表側の絵は見えません。裏側に同じ形で位置も同じ絵を貼ることで、表側にいるマグネット付きのスイミーを裏側からマグネットではさむようにして操作ができるようになるわけです。) ⑤スイミーの絵の裏側に右の写真のようにマグネットを速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り付けます。これで完成。スイミーを自由に動かして目の所に移動できればOKです。 (下の「紙芝居「あな・あな・あな」の場合) ②絵ができたら、猫と女の子を除いてと指示します。女の子と猫のいる写真・女の子と猫のいない写真・女の子と猫もいる絵を左右反転した写真を一太郎やWordに貼り付けて印刷します。(※左下の写真がその3枚になります。) ③女の子と猫のいる絵の1枚から、女の子と猫をハサミで切り取り、工作用紙にのりで貼り付けます。女の子と猫をハサミで切り取ります。 ④厚紙か工作用紙に塀だけの写真をのりで貼り付けます。そして、裏側に女の子と猫がいる絵をのりで貼り付けます。 ⑥厚紙を4~5枚重ねて貼った紙の板に、女の子に貼ったマグネットの位置と同じ所にマグネットを貼り付けます。(右の写真がマグネットの位置がわかるようにしたものです。同じ位置に貼ってあります。)これでOKです。 ※写真は試作品なのでA4サイスですが、紙芝居はポスター印刷でA4用紙を縦・横2×2枚で印刷するので大きくなります。当然女の子等は大きくなりますから、女の子や猫に貼るマグネットとの数もその分増やしていくようになります。 |

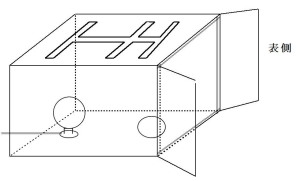

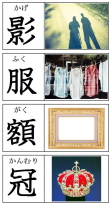

教室内をカーテンや暗幕を使って暗くしなくても見られる、影絵を映し出す「影絵ボックス」です。 キリン等の厚紙で作った像の元(左から2番目の写真)は、箱へ出し入れしていると子ども達にわかってしまいますが、このボックスでは予め全ての厚紙の絵をボックスの中に隠して収納しておけるので、そんな心配がいりません。 (※左の写真の横に切ってある溝に収納すると見えなくなります。) 型紙についている棒の先には、厚紙の板がついているので、その板が横を向いているか、縦を向いているかで型紙の光源に対する向きもわかるので、箱の奥側から教員が影絵の操作をすることが容易にできるようになっています。  また、子どもたちが自分の手や教室にあるものを影絵にしたい時には、下の写真のように箱の下に穴をあけてあるので、そこから手を入れて映し出すことができます。像を映し出すスクリーンは、子どもたちは触ってもかまわないように乳白色のPP板(ダイソー)にしてあるので、障子紙のように破れることもありません。 また、子どもたちが自分の手や教室にあるものを影絵にしたい時には、下の写真のように箱の下に穴をあけてあるので、そこから手を入れて映し出すことができます。像を映し出すスクリーンは、子どもたちは触ってもかまわないように乳白色のPP板(ダイソー)にしてあるので、障子紙のように破れることもありません。(学習時の使い方) このボックスでは、厚紙で作ったゾウやキリンなどの型紙を写して、「これは何でしょう?」と 子どもたちに聞くようにします。初めは光源に近づけて像を薄く映し、徐々にスクリーンに近づけて形がわかるようにしたり、像を少しだけ回転させて影の形をわからなくして、「これは何だろう?」・・と考えさせます。 影絵を楽しんで、次には自分たちの姿を布(カーテン等)のスクリーンに映してみる「影絵をやってみたい。」など、次の学習につなげられるといいですね。 (材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

ホワイトボードや黒板と一緒に併用して使うといい教材です。数字・ひらがな・漢字・カタカナ以外にもイラストを入れたり写真を入れたりすることも可能です。材料になるシートがちょっと高いのが難点ですが、色々なものが作れるメリットは大きいでしょう。 (学習時の使い方) 数の学習・ひらがなやことば作りの学習・漢字の学習(熟語作りなど色々)に活用できるでしょう。使い方は、先生方のアイデア次第です。 作り方は難しくありませんし、文字や数字等の大きさもマグネットの大きさに合わせて自由に変えられます。数字入りのマグネットは公文から出ていますが、こちらは文字・漢字・数字・写真やイラストと児童生徒の実態に合わせて自分で作れるので、活用範囲はより広げられることと思います。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。 ※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。(この教材の特徴) 電子絵本と言うと私たちが簡単に作れるものは、写真を使って「スライドショー」にするくらいでした。少し手間暇かけるとすれば絵本のストーリーや効果音等の音声をマイク等を通して取り込む位です。しかし、この手間暇はやるとなるとけっこう大変で、なかなか実際にはやるまでにはいたらないという風になってしまいます。 夏休みにパソコンのある児童宅で色々な絵本のお話が見られたら、今よりも興味が広がってくれるのではないか、また、たくさんの絵本を電子絵本化することで学校に電子絵本ライブラリーができないかなと考えていたものです。 絵本には著作権が当然あるので、学校という限られた場所とはいえ、それがどういう形で可能になるかはわかりませんが、絵本にはあまり興味を示さないが、動画はよく見るというお子さん達には有効な教材になるのではないでしょうか。 (材料・道具)(作り方) ※Windows10には電子絵本を作れる「ムービ-メーカー」は入っていませんので、Windows7・8でないと作ることができません。 |

※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。 ※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。(この教材の特徴) おなじみの「スイミー」のお話しを電子絵本にしたものです。お話しの全部を載せようとすると100MB近く使ってしまうので、場面を削る・画質を落とす・場面ごとの表示時間を少なくすることで、データ量を1/50位にしたものです。 今のお子さん達は、普通の絵本の読み聞かせを行うと、絵本の方に注意が向かないことが多いです。大型の絵本ですと通常の絵本の4倍くらいのサイズがありますので、視線を向けてくれるお子さんも増えますが、大型モニターやプロジェクターに映し出される画面のほうが視線を向けるお子さん達の数が格段に違います。 テレビっ子なのか、紙の媒体よりも動画のほうが興味がもてるのかわかりませんが・・・。国語の授業の読み聞かせの場面で使う予定です。学校の共有の教材にする予定です。 |

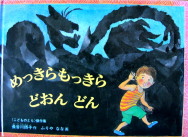

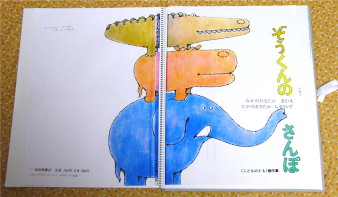

※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。 ※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。(この教材の特徴) このHPに載せている他の電子絵本(「スイミー」「ぞうくんのさんぽ」「ぞうくんのおおかぜさんぽ」「パオちゃんのすべりだい」「半日村」「ノンタンぶらんこのせて」等)同様に、データ量を1/50~1/100位にしたものです。本来ならあるべき場面を削除したり、各場面で見せる時間(読み手がゆっくり文章を読める時間)を大幅にカットしたりしたものが、左の例になります。国語の授業の読み聞かせの内容として使っていく予定です。 学校のみんなで共有できる教材のデータとして、授業をやりながらお子さん達の反応を見て改善していく予定でいます。 (材料・道具)(作り方)Windowsliveムービーメーカー、効果音データ、絵本、デジカメ、画像ソフト ※Windows10には電子絵本を作れる「ムービ-メーカー」は入っていませんので、Windows7・8でないと作ることができません。 |

※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。 ※この電子絵本は、以前はInternetExplorerでもGoogle Chromeでも見ることができましたが、現在ではプラグインされていないので見られなくなっています。(この教材の特徴) Windowsliveムービーメーカーで作った電子絵本「ぞうくんのおおおかぜさんぽ」の一部を載せたものです。動画にするとデータ量が多く、普通に高画質でこのお話しの全部を載せると90mb位になってしまうので、途中の部分を省略しひとつの画面が流れる時間も1/4ほどに短くして、サイズも小さくしてあります。 ※Windows10には電子絵本を作れる「ムービ-メーカー」は入っていませんので、Windows7・8でないと作ることができません。 (学習時の使い方) 学校の授業で使う際には、本来の高画質で画面を全面にして電子黒板のような大きなモニターで見ます。お話しのところは、あえてナレーションを入れないで、先生が画面を見ながらお話しを進めるようにしていきます。国語の授業でお話しの読み聞かせのかわりとして使う予定です。「スイミー」「パオちゃん」「ぞうくんのさんぽ」など10数本を学校の共有の教材にするものです。 |

通常は木で作られる「紙芝居の舞台」(A3サイズの紙芝居 420㎜×297㎜)を厚画用紙で作ったものになります。材料代は200円ちょっとで済みます。 (材料・道具)(作り方) A3の厚画用紙(ダイソー)、速乾ボンドか両面テープ、定規、ハサミ |

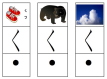

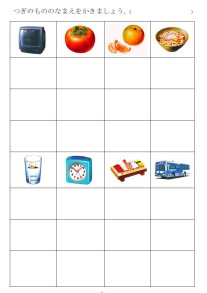

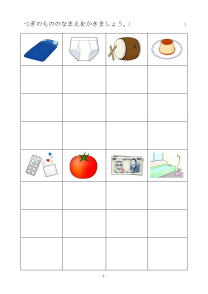

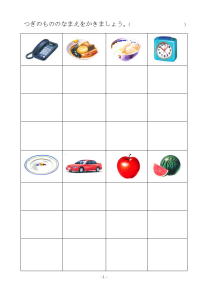

(この教材の特徴) (この教材の特徴)ものの名前のカードを使ってものの名前の学習(カルタ取りの要領)を行い、色々な食べ物や道具・乗り物等の名前がわかるようになったら、そのものの一部を見て全体を考えるという学習で使うカードになります。 (学習時の使い方) ものの一部分を見て全体の形をイメージする学習に使います。カードの表側に問題となる「ものの一部しか見えていないイラストや写真」を貼り、裏側に答となるものの全体像がわかる写真やイラストを貼ります。 「これは何でしょう?」と問いかけて、子どもたちに考えさせます。例のカードは、質問の部分が1枚しかありませんが、2枚くらい用意し、もっと難しい一部分から半分くらいわかるものと、考える対象のお子さん達の力に合わせたカードにしてあげると、難しすぎたり簡単すぎたりということにならなくていいでしょう。 (材料・道具)(作り方) イラストや写真のデータをトリミングして、問題のカードを作ります。児童生徒に持たせることはないので、紙はパウチしたりする必要もないでしょう。子どもたちに問題を出す役をしてもらうときは、破られると困るので、パウチしておけば安心です。 |

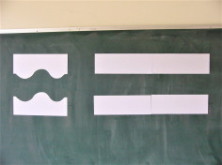

文章が読めるお子さんで、今読んでいる「行」から次の「行」に移行する際に、どこを読めば良いのかわからなくなってしまうというお子さん達がいます。 そこでこのガイドを使うことで前後の行を隠し、今読むところをはっきりさせると共にガイドをスライドさせることで、次の読む行がわかるようにしたものです。 工作用紙を使っているので、縦書き用と横書き用を作っても20円ほどで何個も作ることができます。 (材料・道具・作り方)0から始める教材作りの4をご覧ください。 |

ひらがなや数字等の文字を書く時に、お子さんによっては他の文字やイラストなどが気になって集中できない場合があります。その時は文字だけが見えるようにした「枠」があると集中しやすいでしょう。 この枠は、100円ショップのダイソーで売っている「EVAボード」を使っています。EVAボードは軟らかく感触がいいもので、カッターナイフで簡単に切ることができます。 ただ、プリントやノートに敷くと5㎜ほどの段差ができてしまうので、厚画用紙で作ってもいいのではと考えます。 |

上の「文字を書くときの枠」はEVAを使っていますが、こちらは厚紙で作っています。厚紙ですと、練習するノートやプリントに乗せた時に段差が少ないので、手に違和感を感じるのが少なく済むように思えます。 左の2枚は5㎝角・4㎝角の枠で、真ん中の方は3㎝角と2㎝角になっています。書く練習をする文字の大きさに合わせて使うようにします。 右の枠は、枠の周囲を黒く塗ってあります。実際にお子さんが使って、黒枠ありが良いのか黒枠なしの方がいいのか試してもらい、その子に合ったほうを使ってもらえば良いと思います。 |

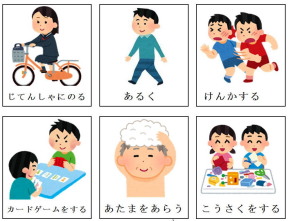

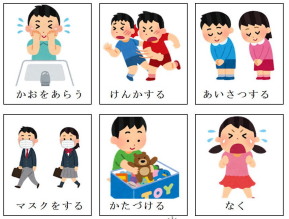

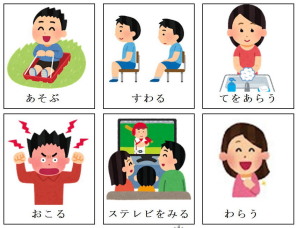

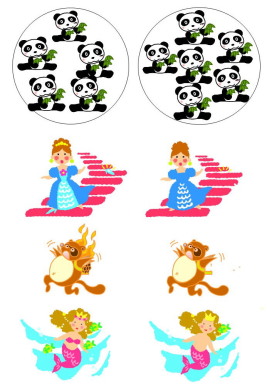

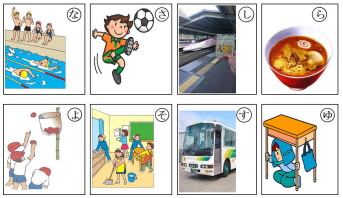

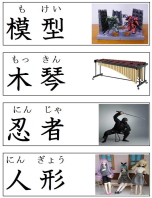

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 外国人のお子さん達が日本語を学ぶときや、障がいが中度・重度のお子さん達で、ことばを発せられない子達にコミュニケーションカードを身につけてもらいたいときに使う教材です。 (学習時の使い方) 「歩く」・「泣く」等の簡単な動作のことばから、「リモート学習する」・「自撮りする」など、少し難しいことばのカードも入っています。 このカードは、今どれだけ「動作のことば」を理解しているかテストする為のものになります。 カードを並べたら、「マスクする」等のことばを先生が言って、カードを選んでもらうようにします。先生の手元には、「動作のことば」の一覧表を作っておき、理解できていたら○、理解できていなかったら無印としてチェックします。理解できていないことばを見つけることで、そのお子さんが今どの程度のレベルにあるのか調べ、これからの学習で扱う「ことば」を選んでいくようにしていきます。    (※1対1で学習するときには、カードはこのままでいいのですが、1対2での学習では、カードは2枚ずつ用意します。取れるカードは1人1枚として、ゆっくり考える子に配慮していきます。 (材料・道具・作り方) イラストやのイラスト、厚紙、のり、ハサミ ①イラストやのイラストから「動作」のイラストを選びます。「一太郎」や「Word」等に枠を作ってイラストを貼り付けます。 ②プリンターで印刷したら、のりで厚紙に貼り付けます。 ③ハサミで切ってカードにしたら完成です。 |

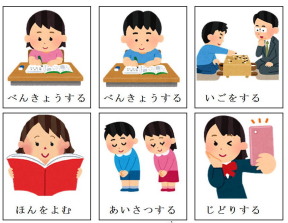

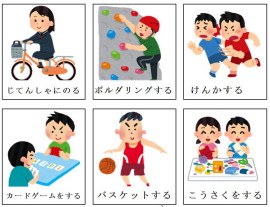

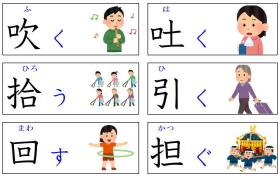

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 「あるく」・「走る」・「のむ」・「ねる」・「なげる」・「あそぶ」などの動作を表すカードの基本編です。 (学習時の使い方) 日常生活で最低限理解していて欲しい「動きのことば」の学習で使います。 外国人のお子さんたちが、日本語の基本になる動作のことばを学習する際や、障がいが重くて話せないお子さんたちがコミュニケーションカードを使えるようにするための教材になります。 授業では、「たべる」・「はしる」・「よむ」・「のむ」等のカードを4~5枚並べて、「たべる」と先生が言ったら子どもたちはカードの中から「たべるカード」を取るようにします。学習のやり方を理解してもらえたら、カードの枚数は増やしていきます。(※複数の子どもたちと学習を行うときは、カードは、子どもたちの人数分用意するといいでしょう。速くカードを取れる子と時間がかかる子がいるでしょうから・・。)  「たべる」ということばの意味がわからないと「たべる」カードは選べないでしょう。選べなかった時には、先生がカードを子どもたちに見せながら「た・べ・る」と言うようにします。子どもたちは、「た・べ・る」と復唱します。復唱するときに、「た・べ・る」であれば食べる動作も行うようにすると楽しく学べると思います。「走る」なら、走る真似でしょうか・・。 「たべる」ということばの意味がわからないと「たべる」カードは選べないでしょう。選べなかった時には、先生がカードを子どもたちに見せながら「た・べ・る」と言うようにします。子どもたちは、「た・べ・る」と復唱します。復唱するときに、「た・べ・る」であれば食べる動作も行うようにすると楽しく学べると思います。「走る」なら、走る真似でしょうか・・。声が出せない子は、見るだけでOKです。繰り返し見ることで「たべる」ということばと絵カードが一致していきます。ことばと絵カードが一致することで、コミュニケーションカードの活用につなげていけるでしょう。勿論、「さいふ」・「おかね」・「ペン」・「ハサミ」・「スクールバス」・「コンビニ」といったものの名前の学習も必要です。 (材料・道具・作り方) 上の「動作のカード」と同じです。複数の子どもたちと学習を行う時には、カードに注意が向かうようにカードの大きさを上のものより大きくするといいいと思います。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 日常生活で使う動作のことばでも、少し基本編よりも難しいことばのカードになります。 「応援する」・「リモート学習する」・「体を拭く」・「自撮りする」など、学校生活や普段の生活で使われやすいことばを選んであります。 学習での使い方は、上の「動作のカード 基本編」と同じです。     |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 「イライラする」・「嫌い」・「好き」・悩む」・「不安になる」等の感情を表すことばのカードになっています。 外国人のお子さんの日本語学習で使ったり、コミュニケーションカードを学習するお子さんの教材になります。 (材料・道具・作り方) 上の「動作のカード」と同じです。 |

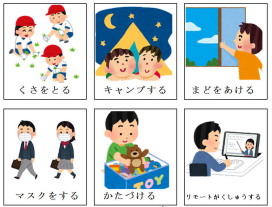

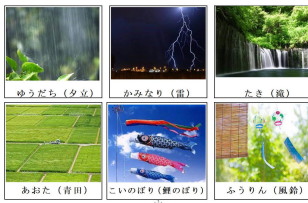

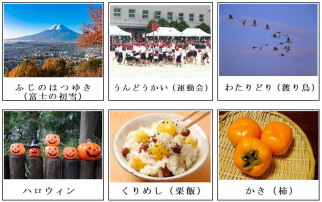

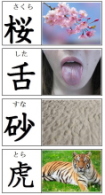

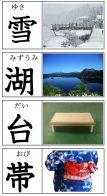

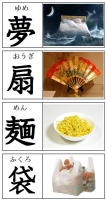

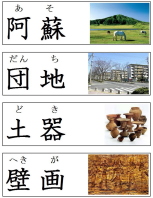

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 「春・新年」・「夏」・「秋」・「冬」を感じさせることばのカードです。 できるだけ子どもたちが知っている行事や植物・生き物等を取り上げるようにしてあります。 上の「動作のカード」や「感情のカード」と合わせて使うことで、日本語の学習に使えるでしょう。 また、このカードの季節を表すことばは、「さくら」・「花火」・「夕立」・「落ち葉」など、全て俳句の季語と同じなので、俳句を作る学習でも使える教材になっています。    (例)変わった例としては、「ブランコ」・「風船」は春を表す季語になっています。 (例)変わった例としては、「ブランコ」・「風船」は春を表す季語になっています。    |

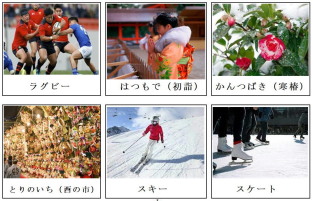

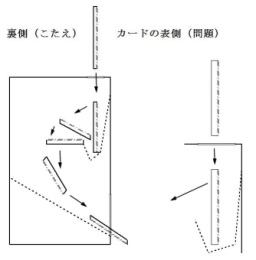

この教材は、問題のカード(例えば2+3、3×5等の問題や「APPIE」等の英単語や漢字の問題など)をこの箱の口に入れると箱の下側の穴から正解のカードが出てくるというものです。 小学校の低学年や特別支援学校で使える教材です。市販品は穴から入れたカードが箱の中に入っている箱状のものに入り、外側にあるハンドルを回すと中の箱が回転してカードを裏返しにして、裏側に書かれた正解が見えるようになって出てくる仕掛けと思われます。 市販品は高いので200円少々で同じような仕組みのものを作りました。作りやすいように箱の中に箱を入れるのではなく、中に入っている2枚の斜面板で、入れたカードが回転して裏返しになるようにしたものです。(※下の「Q&Aボックスの簡単版の図) (作り方) 工作用紙とはさみとビニールテープ(または、ガムテープ)で作りやすく簡単なので、授業で使ってみたい方は参考にしてみてください。問題のカード(裏側が答のカード)は、問題カードも裏側の答えカードも黒板に貼って子どもたちに提示することができます。 ※下の簡単版が作りやすいので、0から始める教材作りの4をご覧ください。 |

市販の教材・教具の「Q&Aボックス」は安いものではないので上のものを自作しましたが、箱から作るようになっていたので、今回は100円ショップで売っている箱を使うことで、簡単に30分位で作れるようになったものです。 (学習時の使い方) 国語ならば漢字の読みの問題(カードに記入)を出し、カードを入れて答えを知るという使い方をします。算数であれば、足し算や引き算・掛け算・割り算の問題(カードに記入)を出し、カードを入れることでそれらの答えを知るように使います。使い方は、色々な形で使えるでしょう。 (材料・道具・作り方)0から始める教材作りの4をご覧ください。 箱に2カ所の穴(カードを入れる口とカードが出てくる口)をあけるのと、カードを回転させる部分(厚画用紙)とカードが出口に滑り降りる部分(厚画用紙)を作って両面テープで貼るだけの工作です。 |

市販品の郵便ポストの教材はありますが、安い物ではないので教材を買う限られた学校の予算リストでは後回しにされてしまいます。 手紙をポストに入れることを体験するなら、学校の近くにある本物の郵便ポストを使えば良いわけですが、授業のたびに校外に出て行くわけにもいかないので、教材としてのポストも必要になるわけです。 限られたスペースしかない教材室で邪魔にならないこと・本物のポストにできるかぎり似ていることを考えて作った郵便ポストです。学部にひとつくらいはあるといいものです。 (学習時の使い方) 手紙を書いてポストに入れるという学習になりますが、それ以外にも使えるかと思います。下の小学部での学習内容はその一例です。 クリスマス集会の前に、「サンタさんから手紙がこないかなあ!?」とクラスの子達が言っていたので、プレゼントの場所を教えてくれる手紙がきたことにしようと担任間で話し合い、Y先生がダンボール箱で急遽郵便ポストを作りました。 クラスの子どもたちが、平仮名を少しずつ読めるようになったことと、手紙に書いてある場所からプレゼント(家庭でいらなくなったおもちゃ等)を探すことができるかと、担任として興味津々で見ていました。教室内に牛乳パックで作られたハウスがあり、そこに子どもたちが入っている時に、廊下から鈴の音が響きます。「窓から顔を出したらサンタさんが帰っちゃうよ。」と子どもたちに言うとドキドキしてみんなおとなしくして待っていました。 手紙が届いてプレゼント探しを行い子どもたちも喜びましたが、ポストは色々な学習で使えそうだねということになり、本物っぽいポストを作ることにしました。簡単にすぐ作れるダンボールのポストはとてもいいのですが、郵便ポストというよりも家庭にある「郵便受け」のような感じになってしまうので、できるだけ本物の形に似せてあるます。 右のミニポストの方は、葉書しか入れられないので教材としては今一になりますがす、子ども達の目の触れるところに置いておけば、先生への伝言箱などの使い方ができるかもしれません。 |

家庭にある「郵便受け」のようなものではなく、なるべく本物の郵便ポストに似た形の「郵便ポスト」を授業で使うようにしたいたいものですが、使わないときに収納スペースを取ってしまう問題がありました。 そこでデザインは本物に近い状態で、使わないときには折り畳んで収納スペースを取らないものとして制作した「折り畳める郵便ポスト」です。 簡単に用意できるからと、段ボールや紙の箱で投函口をつけただけの「郵便受け」のようなポストを作って授業で使いがちですが、それを使うお子さん達のことを考えれば、実際の生活で手紙を投函するポストと「郵便受け」では何もかもが違いすぎますから、できるだけ本物に近い形が大切ではないかと思います。一度作ってしまえば10年位は使えますから、面倒だとは思わないことですね。 (材料・道具・作り方)0から始める教材作りの4をご覧ください。(記入はまだです。) |

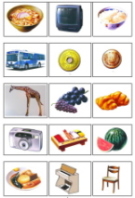

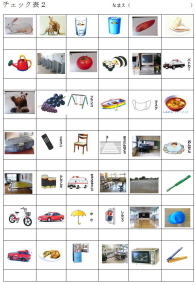

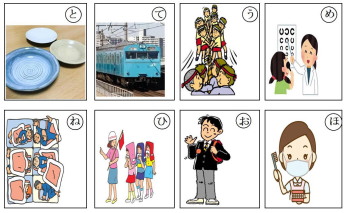

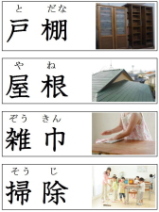

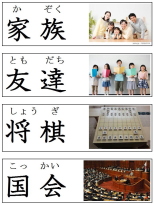

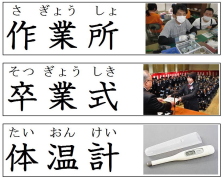

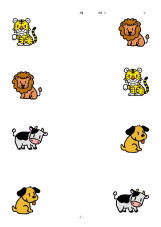

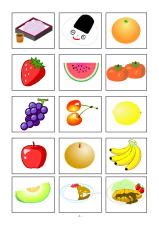

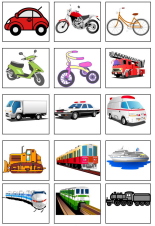

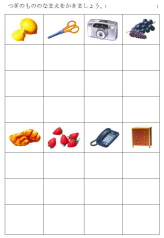

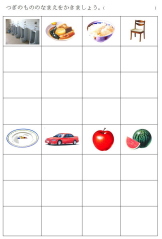

こども達の大好きな食べ物や冷蔵庫・はさみ・テレビなどの身近な道具、トラック・救急車・消防車などの乗り物などのカードです。 カード遊びのように使いながら、「ことば(語彙)」を増やしていく教材です。 (学習時の使い方) 授業ではL盤のサイズのカードを学習グループの全員でカルタのようにして取ります。そのときは早い遅いにかかわらずカードが取れるように人数分用意して1人が1枚だけとれるというルールにします。そうすることで、全員にカードを取れるチャンスがあるようにします。 生活経験が少ないお子さんや語彙が少ないお子さんの場合、ものの名前を知らないことが多いです。体温計を例にして考えると、どのお子さんも必ずといってよいほど体温計を使った経験があるのに、「体温計はどれ?」と聞かれてもわからないのです。おそらく体温計を使う際に親御さんは、いちいち「体温計で熱があるか測ろう。」と言ってお子さんに体温計を見せながら「たいおんけい」と言って教えることは少ないからでしょう。 歩道橋や郵便ポスト・横断歩道なども同じようなことではないでしょうか。 夏休みの宿題でものの名前の問題をプリントで出しますが、できた・できないで終わらせないように、ご家族がお子さんと一緒にカードを使ってカルタのようにやってもらい、お子さんのどの部分が弱いのかわかってもらうこと・発語がないから知的に高くないからなどの理由で黙ってすごしていたこと(ものや道具の名前など)を声に出してお子さんに教えていく大事さに気づいてもらいたいという思いで作った家庭学習用のカードです。 夏休みの宿題の付録のようなもので、学習グループの8人分を作りました。 ※写真のカードの例は、カード全体の2/3程度のものです。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)「身近な道具やもの」のカードは、身近な道具(洗濯機・テレビ・パソコン・掃除機・スマホ等々))をどれだけ知っているか確認する時に使ったり、ひらがなやカタカナで単語を作る際に使います。 (学習時の使い方) 文字の学習に留まらず、その子が生活する上でどれだけ保護者に頼ってしまっていて自分で考えて行動しているのか否かもカードとその名称を知っているかで、家庭での生活の様子が垣間見えてきます。外国人のお子さんであれば、生活する上で必要なものや使っているものの名称を日本語で言える・知っているのとそうでないのとでは、コミュニケーションなどの面で大きな違いが出てくるでしょう。 使っているけれど、なんということばかわからないのとわかっているのとでは、暮らしやすさに差が出てきます。文字の学習・コミュニケーションの学習・日本語の学習に使える教材になると思います。 学校で使う道具やものについては「学校の道具カード」のようなものを作っていけば対応出来るでしょう。(例えば:黒板・机・椅子・雑巾・バケツ等々)) |

|

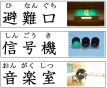

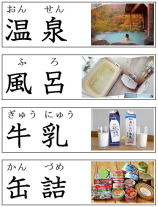

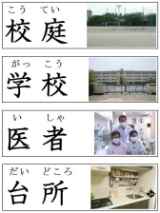

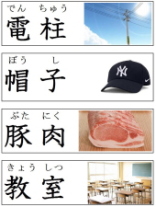

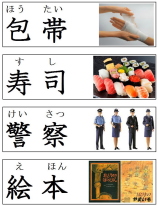

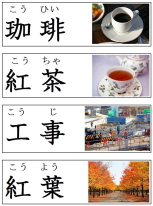

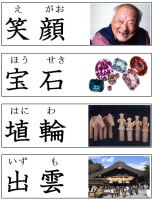

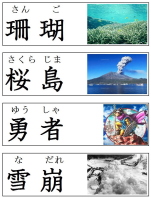

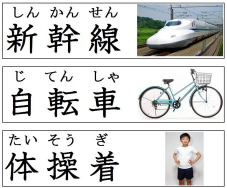

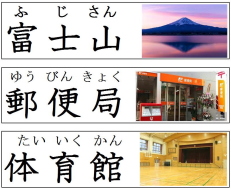

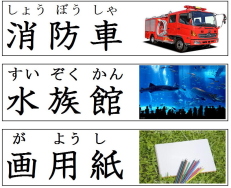

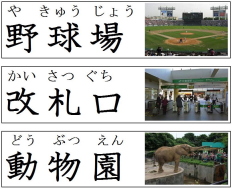

ワープロソフトの「一太郎」には、「一太郎」で作った文章を読み上げてくれる「詠太」という機能があります。 読み上げてくれるのは女性(3人)・男性(1人)で、その中から声が気に入った人を選べます。読み上げるスピードも遅い~速いという風に選べ、句読点等についても細かい設定が可能になっています。 最新版の一太郎では、女性が英文を読み上げてくれる機能も入っています。「詠太」は、文章が書かれた所をマウスでドラッグし、詠太のスタートボタンをクリックするだけの手順ですから、読み書きができないお子さんでも使うことはそんなに難しいことではないと思われます。パソコンを使えるお子さんであれば、自分が打ち込んだ文章が正しいかを「詠太」で読み上げてもらうことで確認もできますので、色々な使い方ができるでしょう。 特別支援学校にも最近は外国人の児童生徒がポツポツ在籍するようになってきました。日本に住む外国の方が増えたからでしょう。その子が英語圏のお子さんであれば多少のコミュニケーションはとれるでしょうが、ロシア語・韓国語・中国語・ポルトガル語などになったらもうお手上げになります。そういった日本語がまだ上手ではないお子さん達が日本語を学べるようにした教材です。 (学習時の使い方) 学校で使われる「教室・きょうしつ」・「プレイルーム・ぷれいるーむ」・「音楽室・おんがくしつ」・「体育館・たいいくかん」・「保健室・ほけんしつ」・「トイレ」・「校庭・グラウンド・こうてい・ぐらうんど」・「食堂・しょくどう」・「玄関・げんかん」・「国語・こくご」・「算数・さんすう」・「体育・たいいく」・「図工・ずこう」などの場所や教科名などを写真やイラストと共にその横にでも文章(単語)を一太郎で打ち込むだけで読み上げてくれます。例えば「体育館・たいいくかん」の写真を見ながら、詠太で「たいいくかん」の文字をドラッグすれば「たいいくかん」と読み上げてくれます。「ほけんしつ ほけんしつ ほけんしつ」と仮に3回書き込んであれば、3回読み上げてくれます。授業で使うこともできますし、自習用に使うこともできるでしょう。 |

ワープロソフトの「一太郎」で、作った文章を読み上げてくれる「詠太」の機能を使った、先生や友達の名前を覚える教材になります。 (学習時の使い方) 障がいがやや重くてなかなか友達や先生の名前を覚えようとしない・覚えられないお子さんや日本語があまり上手ではない外国人の児童生徒が活用出できると思います。学校や家庭で使うことで、友達や先生の名前を自習することができます。 問題は、それができる環境(パソコンやタブレットがあり、「一太郎」が入っていることがあるか否かです。学校で使う場合は、電子黒板等の大型のモニターに先生や友達の顔の写真を映し出して、「これは誰ですか?」という質問に子どもたちが答え、その答えが合っているか確認するような使い方が考えられます。答えを機械が行ってくれることに、子どもたちが興味をもってくれるかもしれません。 |

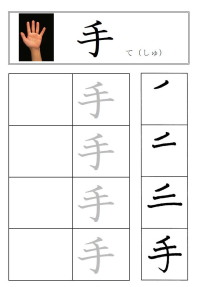

(この教材の特徴) (この教材の特徴)ワープロソフトの「一太郎」の詠太という文章を読み上げてくれる機能を活用した日本語を学習する教材になります。 特別支援学校にも外国人のお子さんがだんだんと増えてきました。その子達が学校や家庭で「一太郎」の「詠太」を使うことで、日本語の学習ができます。 ものの名前は、お金や数字や食べ物や身近な道具などの名前です。 (学習時の使い方) 「一太郎」で水筒(すいとう)と打ち込んでおけば、「詠太」が「すいとう」と読み上げてくれるので外国語である日本語が学習しやすいでしょう。4回「すいとう」と書き込んでおけば4回読み上げてくれますので、その子に合った回数を考えてものの名前を打ち込むようにします。 子どもたちが「詠太」の使い方を理解すれば、自習の教材としても使えるでしょう。先生は、使い方がわかっているか見てあげればいいでしょう。 ことばの理解が進んでいるかは、「手」・「カメラ」などの写真カードを子どもたちに提示して、「て」や「カメラ」と答えられるかどうか確認する必要があります。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)「絵本」(スイミー)をデジカメで撮り、それを「一太郎」に挿入してから、下の段(写真の入らない余白の行)に絵本の文章を打ち込むだけで、一太郎の「詠太」が文章を読み上げてくれる絵本になります。 ホームページビルダーで同じように文章を読み上げてくれる絵本を作ろうとしたら、文章を自分で読み上げて録音し、音声ファイルにリンクを貼るという面倒で時間のかかる作業が必要になりますが、「一太郎」なら普通に文章を打ち込むだけで、「詠太」をスタートすれば男性(女性)が文章を読み上げてくれます。 読み上げるスピードも変えられるので、日本語がまだ上手ではない外国人の児童生徒でも聞き取りやすくなるでしょう。「詠太」は、文章が書かれた所をマウスでドラッグし、詠太のスタートボタンをクリックするだけの手順ですから、読み書きができないお子さんでも使うことはそんなに難しいことではないと思われます。 日本語を勉強する外国籍の児童生徒や絵本や本を家庭でも楽しみたいという児童生徒にも、いい教材になるでしょう。問題は児童生徒の家庭にパソコンややタブレットがあり、その中に「一太郎」が入っているかということになります。多分、そういった条件を満たす家庭は少ないでしょう。学校であれば、先生のパソコンに「一太郎」が入っていれば、いつでも自分から絵本を楽しむことができるでしょう。 |

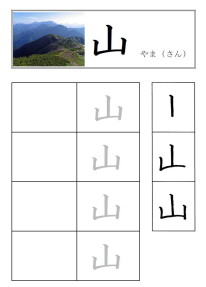

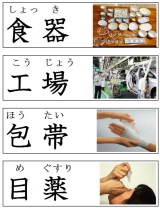

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 漢字を見て覚えるためのカードです。 表側は漢字(ひらがなの読みも入っていますが、これは後でカットする予定。)・裏側は漢字とひらがなの読みと写真で答えになっています。 漢字の学習を行っているこども達用の教材になります。学習グループで使いますが、家庭で自習用にも使えます。 (学習時の使い方) 授業では、カルタ取りと同じように進めます。 漢字のカードを表にして並べ、先生が「山」と言ったら子どもたちは山の漢字カードを取るようにします。       カードを取ったら裏側を見てもらい、自分が取ったカードが正解か確認してもらいます。間違っていたら、カードは元のところに戻します。 同じ子ばかりがカードを取るようになってしまうと、他の子がやる気をなくしてしまうので、カードは人数分用意します。5人で行うのであれば、カードは5セットという風にしますが、一人が取れるのは1枚のみにします。 全員が答えのカードを取るまで待つのは時間がかかるので、その場合は5人中4人が取れたら、次の漢字に進めます。 家庭で使う場合は、暗記カードの要領で自分で表の漢字を見て答えを言い、裏返して正解を確認していき覚えていくようにします。 |

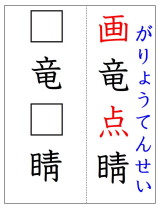

「気」・「空」・「天」等の漢字を提示されたら、「気持」・「天気」・「空気」・「空港」・「天使」・「晴天」など漢字2文字で熟語にして答えるようにするカード教材です。 提示するカードの漢字は青色にして違いがわかりやすくしてあります。 (学習時の使い方) 黒板やホワイトボードに貼って使うときは、提示した漢字以外の漢字カードも黒板等に貼って使います。仮に「光」という漢字が提示されたら、カードの中から「栄」「日」「威」などの漢字カードを選んで熟語を作るようにします。 カードに漢字がない場合は、枠の穴の部分に直接チョークで漢字を書いても良いでしょう。使い方は一例でしかありません。内容をプリントにしてプリント学習で使っても良いし、個々の子どもたちに合わせて行うことが大事です。

|

同音異義語にチャレンジする教材です。 同音異義語は、「か」ならば「蚊・価・課・火・下・可・科・日・化・禍・過・香・家・華・歌・歌・・」等々たくさんの漢字があります。 教材は、「か」・「そく」・「けん」などの問題カードと、「火」や「足」など答えになる漢字カードで構成します。 (学習時の使い方) 先生が左のカードの中からカードを選びます。仮に、「か」を選んだら、子どもたちは黒板やホワイトボードに音が「か」の漢字(例 火、蚊・価・課・下)をできるだけ書くようにします。問題に対して漢字が5文字以上書けるようにがんばってもらいます。黒板等を使わない場合は、プリントで問題を作ってもいいでしょう。

|

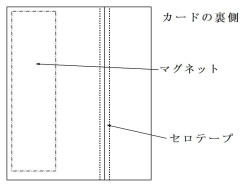

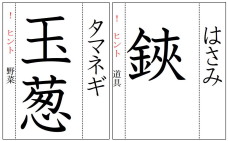

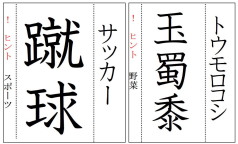

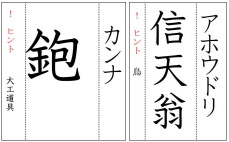

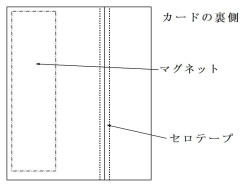

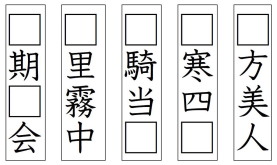

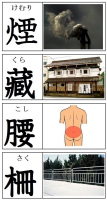

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 普段は使わないような難しい漢字の読みに挑戦する教材になります。 問題カードは右の写真のように問題とヒントが書かれています。裏側にマグネットが貼ってあるので、黒板やホワイトボードに貼って使うこともできます。 問題の答えはカードの右側に書かれていますが、この部分は内側に織り込めるので、織り込んだ状態にして黒板等に貼ります。正解発表の際に表側にしていくようにします。     カードの作り方は右の図を参考にしてください。答えの部分を内側に曲げやすくするため、この部分は切ってからセロテープで貼ることで曲げやすくなります。また、裏側に貼るマグネットは、答えの部分が重ならない位置に貼るようにします。 カードの作り方は右の図を参考にしてください。答えの部分を内側に曲げやすくするため、この部分は切ってからセロテープで貼ることで曲げやすくなります。また、裏側に貼るマグネットは、答えの部分が重ならない位置に貼るようにします。

|

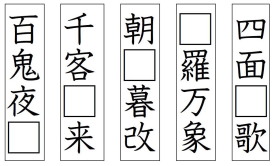

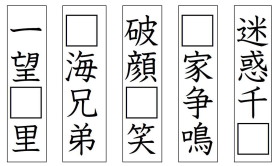

漢字力(?)が試される四文字熟語の問題になります。□の部分に入る漢字を答えるようにしますが、できあがった四文字熟語をノートに書いて練習するようにしてもいいでしょう。 (学習時の使い方) 問題カードは、答えの部分が内側に折り曲げられるようになっているので、黒板等に貼る際には、右のように問題部分だけ見えるようにします。 答えはカードの右側に書いてあり、四文字熟語の意味は問題カードの裏側に貼ってあるので、意味もしっかり覚えられるようになっています。

|

人偏等の偏を提示されたら、その偏が付く漢字をできるだけ書くようにする問題になります。 (学習時の使い方) 土偏が提示されたら、子どもたちは土偏がつく漢字をノートや黒板に書くようにします。漢字を何文字まで掛けるようになったかで、漢字王が決まるようにして行きます。

|

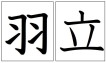

(この教材の特徴)   いくつかの漢字を組み合わせて一つの漢字を作るという内容になります。(※問題は、プリントにして行うと準備が楽でしょう。みんなで学習する場合は、大きめのカードを用意して黒板に貼って使うようにします。) いくつかの漢字を組み合わせて一つの漢字を作るという内容になります。(※問題は、プリントにして行うと準備が楽でしょう。みんなで学習する場合は、大きめのカードを用意して黒板に貼って使うようにします。)(例)次の漢字を組み合わせてひつつの漢字を作りましょう。 「羽 立 ⇒翌」、「日 月 ⇒明」、「亡 心 ⇒忘」、「羽 立 ⇒翌」、「石 砲 ⇒砲」、「糸 方 ⇒紡」、「口 夕 ⇒名」、「日 十 ⇒早」、「木 堅 ⇒樫」、「丁 田 ⇒町」、「女 市 ⇒姉」、「穴 大 ⇒突」、「木 主 ⇒柱」、「丘 八 ⇒兵」、「鳥 口 ⇒鳴」、「次 女 ⇒姿」、「虫 角 ⇒触」、「言 舌 ⇒話」 (例)次の漢字を2つ使ってひとつの漢字を作りましょう。 「木 実 官 ⇒棺」、「門 木 十 ⇒閑」、「山 川 風 ⇒嵐」、「田 共 人 ⇒異」、「日 水 生 ⇒星」、「言 口 寺 ⇒詩」、「田 口 心 ⇒思」、「門 谷 耳 ⇒聞」、「口 青 日 ⇒晴」、「成 皿 女 ⇒盛」、「日 目 木 ⇒冒」、「竹 口 官 ⇒管」 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)カードの裏側の中央部分を厚くし、黒板とカードの間に隙間を作った取りやすいカードです。 物の名前やマッチングなどでカードを使う際、マグネットシートを貼りつけて黒板で使えるようにして使うことがありますが、児童によっては黒板にピッタリと貼りついた薄いカードを取ることが難しいことがあります。 国語・算数の授業でカードを黒板に貼って使っているのですが、担当するお子さん達は指の関節に問題があったり、手指の動きが器用さに欠ける面があったりで、カードの裏にマグネットシートを貼るだけではとりづらいことがわかりました。 そこでカードの裏に元のカードの大きさの半分位の大きさの板目を3枚中央に貼ることでカードと黒板との間に隙間を作るようにして、指先が器用でなくてもカードを取りやすくしました。 (材料・道具)公文式のカード「生活道具カード」「たべもののカード」、板目、両面テープ、はさみ、マグネットシート |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)「注文の多い料理店」「銀河鉄道の夜」などの宮沢賢治の作品を、文字だけの本で読むのは特別支援学校の生徒には難しいかもしれません。 そんな名作も絵本になっていれば、お子さんたちにも手に取りやすくなるでしょう。絵本にはクオリティーの高いものがたくさん出ています。 日本や海外の名作を「絵本」で見る・読むことで、お子さんたちの世界は広がるかもしれません。 |

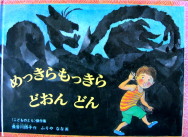

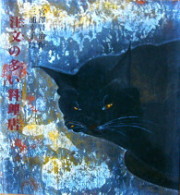

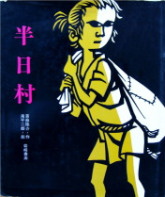

(この教材の特徴) (この教材の特徴)優れた「絵本」は、ある意味古典と言ってもいいクオリティーがあります。 子どもたちの世界を広げることのできる「絵本」は、とても優れた教材になるでしょう。 ここに取り上げた「絵本」は、国内だけでなく海外の作品もあります。おばあさんからお母さんへ、そしてその子どもたちへと読み続けられ、もう古典と呼んでもいい本たちです。 紹介したい本は数十冊ありますが、それは難しいのでここで紹介するのはそういった本の一部です。学校で読み聞かせる時間がとれないようなときは、家庭訪問や個人面談のときに話題として紹介してもいいでしょう。       |

|

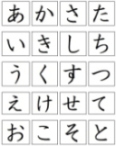

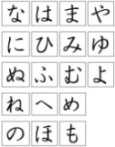

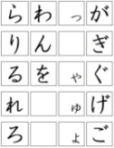

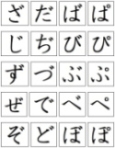

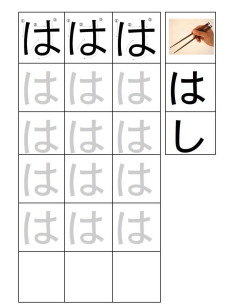

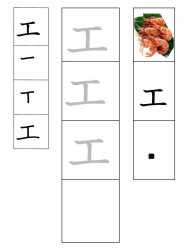

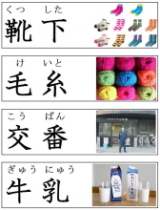

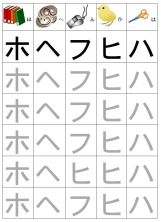

(この教材の特徴) (この教材の特徴)ひらがな(濁音・拗音・促音等も)を100円ショップのダイソーで売っている印刷のできるマグネットシートに印刷したものです。 単語作りの時に写真と併せて使います。 (学習時の使い方) 例えば「かき」・「かめ」と単語を作ろうとしたときに、「か」の文字が1個しかないとつくることができなくなるからです。 マグネットシート自体は1枚100円位ですから、材料代もそんなには負担にならないでしょう。一度作ってしまえば10年位は使えるので、「ひらがな」「カタカナ」と両方作ると良いですね。カードを貼るホワイトボードは、使いやすさを考えて写真のように大きめのものを使うようにすると良いでしょう。 |

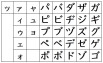

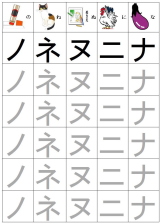

(この教材の特徴) (この教材の特徴) カタカナ50音と濁音・半濁音・拗音をマグネット付きのカードにしたものと写真をカードにしてものです。 黒板やホワイトボードに貼って使います。 ダイソーで売っている「A4のマグネットシート」に文字や写真を印刷したものです。 文字についてはA4に50音を全て収めてしまうと少しカードが小さくなるので、A4のシートを2枚使って大きい文字にしたほうが使いやすいと思います。また、学習で使う際には単語を作る時に同じ文字を使うことがあるので、50音・濁音・半濁音ともに少なくとも3セットくらいは必要になるでしょう。 上の「ひらがなマグネットカード」と使い方は同じです。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)子ども達が1番好きなものは食べ物ではないでしょうか。そんな食べ物をカードにしたものです。 (学習時の使い方) 食べ物カードは、カルタのようにしてみんなで行うと盛り上がります。 カルタ遊びの際に見るのは、食べ物(料理)の名前を知っているかを見るだけでなく、その子の好き嫌いも見るようにします。その料理・食べ物の名称は知らなくても、「好き・嫌い」は子ども達が教えてくれます。肥満体質の子は、量は勿論太りやすいものを特に食べていることもわかってしまうのです。保護者との会話では、「バランス良く食べていますよ。」という話しであっても実はそうではなかったことがわかってしまう場合もあります。       「食べものカード」は、ことばの学習や単語の練習だけでなく、個々のお子さんの食生活も見えてくるのと、好きな食べ物のことについて子ども達と先生方で楽しい話題も作れるので、コミュニケーション作りにも役立つものです。 「食べものカード」は、ことばの学習や単語の練習だけでなく、個々のお子さんの食生活も見えてくるのと、好きな食べ物のことについて子ども達と先生方で楽しい話題も作れるので、コミュニケーション作りにも役立つものです。 |

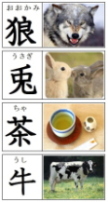

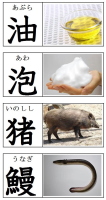

(この教材の特徴) (この教材の特徴)ことばの学習で使うカードですが、犬・ネコ等の身の回りの動物だけでなく、色々な動物を知ることと、危険な動物についても知る為の「動物カード」になります。 (学習時の使い方) 子ども達は意外と私たちの身近にいる動物のことを知りません。「動物カード」を作ってカルタ遊びを行うと「ライオン・キリン・牛・猫・犬・魚・パンダ・馬」位はわかっても、他の動物のことは知らないことが多かったです。 ことばの学習で使いましたが、知らないことには興味は生まれないので、遊びながら危険な動物(毒のある蛇・ツキノワグマ・海岸の水たまりにいる毒を持つ魚・猪・スズメバチ等)のことも知ってもらいたいのと、この世界には犬や猫だけでなく色々な動物がいることも知って世界を広げてもらいたいと思います。国語の学習で使う場合は、ひらがなの練習や仲間分け等でも活用できるでしょう。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)スピッツ・コリー・ダックスフンド等の色々な種類の「犬」がいても総称は「犬」になります。食べ物も色々な種類があっても総称は「食べ物」です。総称という仲間分けを学習するカードになります。 (学習時の使い方) この仲間分けはカルタのように使ってもいいし、仲間分けで使ってもいいでしょう。仲間分けの場合は、「犬のカードを集めよう。」・「お金のカードを集めよう。」等々の指示で犬やお金のカードを探すようにします。 ひとつひとつのことば(名称)は違っていても、総称はひとつということを学ぶ教材です。「男の子」・「女の子」「おじさん」・「おばさん」・「先生」・「農家の人」も、「人・人間」で一緒になるというようなこと(総称)を理解するカードです。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)「人の名前練習プリント」は、自分の名前の練習だけでなく、クラスの担任や学年の先生、クラスの友達や学年の友達の名前を練習する為のものになります。ねらいは、文字の読み書きの練習ということだけでなく、自分の身の回りにいる友達や先生に対して興味を持って欲しいからです。 (学習時の使い方) ある程度50音の読み書きが分かるようになると、次は濁音や半濁音やカタカナの学習に進みます。それと並行して単語の学習もはじまるようになります。「いし」「ほん」「はし」「かわ」などの2音・「てんと」等の3音の単語が書けるようになると、字数が多くなりますが、自分の名前をプリントで練習するということが多いでしょう。 クラスの友達とも余り関われないお子さんやクラスの友達とは教員を通して関われるけれど、それ以上は関わろうとする気持ちがないようなお子さん達に、○○君・○○さん、○○先生のことがちょっと気になるようになって欲しいのです。自分の名前を書く練習をするだけでなく、友達や先生方の名前を書く練習をすることで、単に書くというだけでなく、興味を持つきっかけにしていければいいのですが・・。友達や先生の顔は、イラストのようなものではなく、写真を使ってよりわかりやすくします。 |

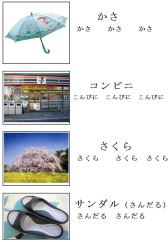

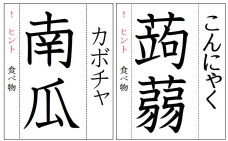

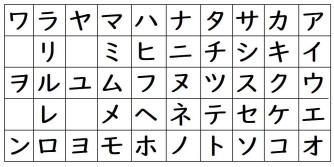

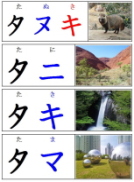

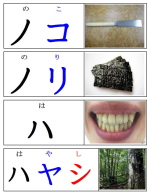

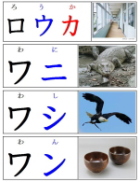

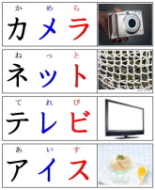

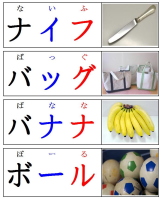

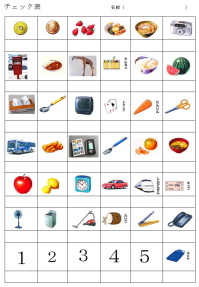

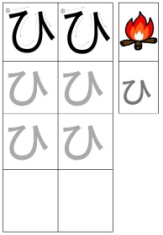

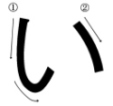

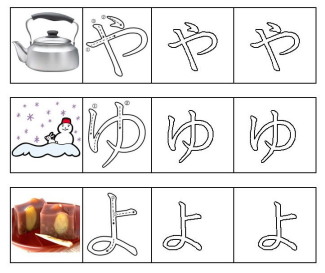

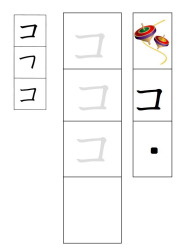

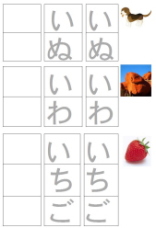

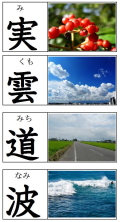

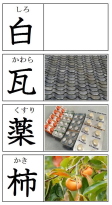

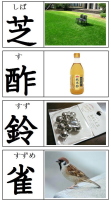

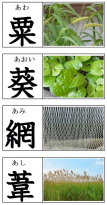

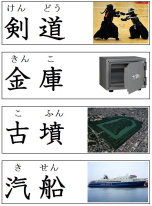

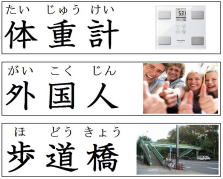

| (この教材の特徴) ひらがなを覚えたお子さんにカタカナを覚えさせようとすると、「い」の横に「イ」・「つ」の横に「ツ」等と書いたプリントの学習を行いますが、機械的(?)に書いていくのはなかなかつらいものがあるようです。持続的に学習していかないとなかなか覚えられないので、長続きしないことがよく見られます。1音で覚えるのではなく単語として写        真も含めて学習していけば、意味がひとかたまりになって覚えやすくなるのではないでしょうか。 真も含めて学習していけば、意味がひとかたまりになって覚えやすくなるのではないでしょうか。「カ」・「リ」などの音だけで学習するのは退屈ですが、単語になればわかりやすいのでは・・。 表記については、1音1音を意識しやすいように色分けしてあります。例えば「アリ」は「アリ」「ハヤシ」は「ハヤシ」という風にです。                         |

| 見て覚えるカタカナ(外来語)カード |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)カタカナを学習するのは、外来語を文章等で表記するためですから、カタカナの音を覚えるだけでは意味がありません。 「サラダ」や「トイレ」「テレビ」などを「さらだ」・「といれ」・「てれび」とは本来書かないわけですから、カタカナはどんな時に使うのか覚えて使えるようにならなければならないでしょう。 身近な食べ物や道具の名称ををカタカナで書く・覚える練習をする為の教材になります。      (学習時の使い方) (学習時の使い方)子ども達の身近でよく使われる外来語をカタカナでカードにしてあります。ものの名前の横に写真がついていることで興味を持ちやすくし、ことば自体を記憶しやすいようにしてあります。 「レモン」であれば「レ」「モ」「ン」1音ずつ意識するように音ごとに色を変えてあります。声を出して読み、写真を見てからノートやプリントで書いて学習します。 |

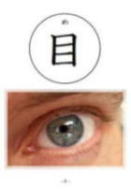

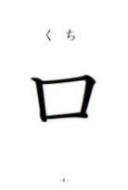

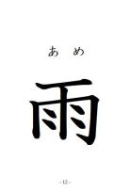

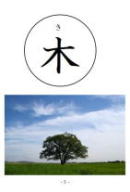

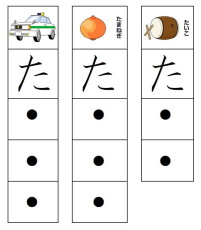

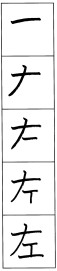

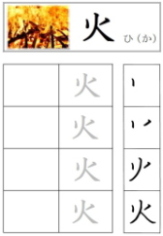

(この教材の特徴) (この教材の特徴)書き順付きの漢字プリントは市販品でいくらでもありますが、小学生向きということもあってか、特別支援学校の児童生徒には字の大きさが小さすぎる傾向があります。 子どもたちには、できるだけ1文字1文字が大きくないとわかりづらいことや、あまり練習する字数が多いとやる気をなくしてしまうことが見受けられます。生徒にあったプリントがないなら、自分で作ろうということで作ったものです。 小学1年の漢字を教科書体で作り、口ならば口の写真をつけてあります。漢字の脇に書き順の数字(①②・・・)を入れる形で作ろうと思いましたが、順序数がよくわかっていない生徒さんも結構いるので、今回は筆順事に違いがわかるような形にしました。練習する文字数は4~5位にして、あきないようにしてあります。 (学習時の使い方) 国語の授業で使ったり、家庭学習用のプリント集に入れて家庭でも学習できるようにしていきます。家庭学習で使う時は、お子さん達が適当にならないように保護者の方に時々で良いので様子を見てくれるようにお願いしておきます。今後は、生徒が使っていくなかでより使いやすい・学習しやすいように変えていきます。 |

ペンを使っての漢字学習(書き取り・読み・書き順)ができます。このソフトは一般の方々にも好評なソフトのようで、色々なバージョンがあります。DSはお子さん達がかなり持っているゲーム機なので、ソフトだけ用意してあげれば使えます。 ソフトはブックオフ等の中古のゲームソフトを売っている所で購入すれば、500円~1000円しないような価格で売っています。漢字の学習ができるお子さんは、特別支援学校の小学部や中学部では人数もそうは多くありませんから、数個買ってもそう負担にはならないでしょう。いいソフトは大人だけでなく子ども達にも使いやすく、がんばってみようという気にさせてくれます。 |

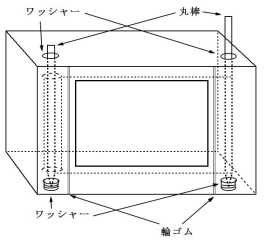

(この教材の特徴) (この教材の特徴)肢体不自由の学校の小学部の国語の「見る・聞く」の学習で使っている大型紙芝居です。 肢体不自由のお子さん達の中には弱視のお子さんもいるので、紙芝居よりも大きな画面で見られるようにしました。 また、青虫がお菓子等を食べる場面では、画面に穴をあけてあるので、画面の後ろから青虫の人形を出すことができるようになっています。 電子黒板や大型のモニターでも大きな画面は作れますが、画面に穴が開いていて後ろから人形が出入りすることは電子黒板等でもできません。大型紙芝居(ロール式)の良いところです。 (学習時の使い方) ここに紹介したのは「はらぺこあおむし」ですが、このあとの授業では、「三匹のこぶた」もおこないました。普段は絵本に殆ど興味を示さないような子でも、画面の大きく穴のあいた部分から「あおむし」の人形が果物・お菓子を食べて画面の向こうに行ってしまったりすることに、目を凝らして見てくれました。通常の絵本では1対1の読み聞かせではいいのですが、子どもたちが5・6人と多くなると注意を引きづらく使いづらいというのが実状です。また、大きな画面は弱視の子にも適しており、画面に穴を開けたりして奥行きも表現できる点でも優れています。      大型紙芝居の内部の様子 大型紙芝居の内部の様子 模造紙がたるまないように回転する棒の両方に模造紙を押さえる細い棒が付けてあります。 また、回転する丸棒がもとに戻ってしまわないように、ゴムでストッパーをしています。右と真ん中の写真が、が丸い回転棒が巻き戻らないための輪ゴムのストッパーです。 左の写真の模造紙を支えている棒(左右についています。)がロール状の模造紙を押さえつけるものです。この棒がないと模造紙がたるんでしまったり、巻き取っていくうちに画面との間に隙間ができてしまいます。 |

上のロール式紙芝居の卓上版です。画面がさほど大きくはないので、教室で使うよりも訪問教育の場で活用するといいかもしれません。 段ボール箱を使って箱の大きさもっと大きなものにを変えれば、いくらでも大きなものが同じ作り方で作れます。木工ではないので、上のロール式紙芝居を作るのよりもはるかに簡単に作れます。 通常の絵本やパソコンで電子絵本を見せるよりも優れている点は、大きな画面を作れることと箱の裏側から紙芝居の絵の穴にあおむしを通せることです。 あおむしが穴から出てきたり、穴を行き来するとお子さん達は、とても喜んで目を輝かしてくれます。これはアナログのいいところです。   (材料・道具)(作り方) (材料・道具)(作り方)100円ショップで売っている箱(なるだけ大きいもの)・丸棒1本(太さが1㎝位。ダイソーに売ってなければホームセンターで)、ワッシャー8枚(ホームセンターのボルト・ナットのところにあります。穴の大きさが丸棒の太さより大きなもの)、セロテープ、のこぎり、ボンド、定規、ペン、カッターナイフ・きりまたは千枚通し・布やすり、マジック、輪ゴム6本、布ガムテープ(紙のガムテープは使いづらいので、布のガムテープがお勧めです。) ①左の図がロール式紙芝居の構造です。 丸棒にロール状の絵を巻き付け、それがたるまないように輪ゴムで押さえるようになっています。箱の大きさによってロールにする絵の紙の大きさや箱自体の寸法も変わってきますので、作り方はあくまで参考というふうにしてください。 ②丸棒の太さよりも穴が大きいワッシャーを用意します。ワッシャーは、丸棒が回転するときに丸棒がずれないようにするものです。 ③写真の右のように、ワッシャーにボンドをつけて3枚を重ねます。これを2個分作ります。(丸棒の左右に1個ずつということです。) ⑤切った丸棒の下側になる方の先端をカッターナイフ等で削って丸くします。丸くするのは回転しやすいようにするためです。ナイフを使いたくないときは、少し時間はかかりますが、布ヤスリに棒をあてて根気よく丸めていきます。写真ほどではなくても大丈夫です。 定規で左右5㎝・上下2㎝の幅の線を引き、カッター内と定規を使って切っていきます。2回くらい線に沿って切ると、カッターナイフがずぼっと中に入るので、定規をあてながらゆっくり引いて切るときれいに切ることができます。 A4用紙で何も印刷されてない紙を半分に折ってからはさみで切ります。切った紙は一番初めの絵の紙と最後の絵の紙にセロテープで貼ります。棒に巻き付ける部分になります。 絵を順番に貼ってロール状にします。絵の紙の上下を1㎝幅にはさみで切ります。A4サイズのままですと箱の高さと同じなので、スムーズに巻き取れなくなるからです。 穴をあけるのは、穴の位置が決まったら初めにきりか千枚通しで穴をあけます。次にプラスのドライバーで穴を広げます。更にペン等で穴を広げます、広がった穴にマッキー等のマジックで穴を更に広げます。最後に丸棒を入れてぐりぐり回して穴を広げます。箱の上の左右に穴をあけ、入れた丸棒がスムーズに回転すればOKです。 写真は丸棒に近すぎたので、もっとはなしてつけると良いでしょう。布ガムテープを細くしたものを輪ゴムの輪に通し箱に貼り、そのテープが取れないようにガムテープを細いテープの左右に貼ります。 ⑫ロールした紙を引き出し、輪ゴムの下側を通します。左側の丸棒のところまで紙がきたらテープで丸棒に貼ります。これで完成です。 ⑬箱の前側は、元々は箱の底側なので装飾がありません。今回は時間がないので、黒い布ガムテープを貼ってみました。 |

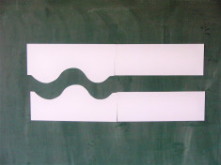

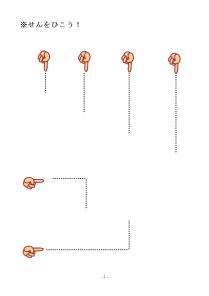

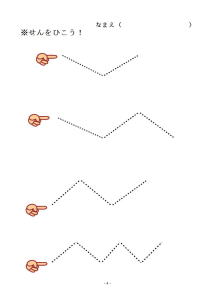

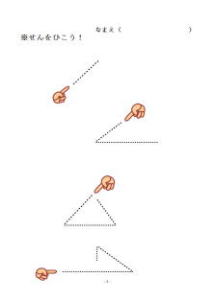

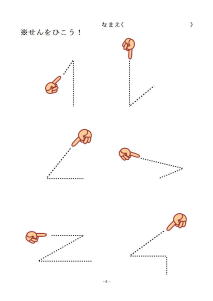

運筆練習は、今まで黒板にマグネットシートを貼って行ったり、玩具の「おえかきがっこう」を使ってやったりしてきたのですが、1対2での指導では黒板でやろうとすると1対1にならざるを得ない関係で、もう1人の子がふらふら出歩いてしまったりと難しい面がありました。 お絵かきボードの方は、線を自由に書くにはいいのですが、直線やジグザグや曲線を書くという課題を実行させるのが難しかったので、ホワイトボードを活用してそれらの問題点を解消すべく用意したものです。 (学習時の使い方) 練習させたい線の形は、マグネットシートを変えればすぐに対応できるので使いやすいです。引かせたい線のマグネットシートで作る隙間も狭めたり広げたりがすぐにできるので、個々のお子さんの状態に合わせやすいです。問題点は、ホワイトボード用の黒色のペンで書いていると、マグネットシートの方にも線を引いてしまうことです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

黒板に貼って使う運筆練習用の教材です。上のホワイトボードは個人用ですが、こちらは友達の様子を見ながらみんなで学習するためのものになります。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙(型紙用)、厚紙、ペン、定規、コンパス、マグネットシート、ハサミ、のりかボンド ①工作用紙で型紙を作ります。(※型紙を作ることで、複数の形が作れるからです。) ②厚紙に型紙を使って輪郭を描き、ハサミで切り取ります。2~3枚重ねてのりかボンドで貼り付けます。(※ある程度厚みがあったほうが壁のようになり、子どもたちの運筆をしやくします。) ③厚紙の底側にマグネットシートを貼ります。これで完成です。 |

これはそもそも教材ではありませんが、1月の定番の授業の「書き初め」の作品をきれいに飾るものです。書き初めの和紙に千代紙の帯を和紙の上と下に貼るだけで見栄えがとてもよくなるものです。 最近はどこでもやっている(?)ものですが、私が初めて知ったのは今から30数年前でした。まだ、知らない方もいるかもしれませんので、参考になるように載せておきます。この帯があるのとないのとでは、見栄えが全然違いますから、子どもたちにも好評です。 (材料・道具・作り方) 千代紙はダイソー等の100円ショップで売っているものを適当な幅に切って4枚用意します。2枚で1セットになります。1枚ですと書き初めの用紙の幅より短いので、2枚を貼り合わせて書き初め用紙と同じ幅にして使っていきます。 |

短文を作る時は「主語+述語(動詞や感情表現)」「主語+目的語+述語(動詞)」などの形を作るわけですが、このカードは教員が例えば、「けが・保健室・行きます」(ケガをしたので保健室へ行きます。)とお子さん達に話し、その該当するカードをお子さん達が並べて意味のあることば(短文)に変える学習の為のカードです。 ことばが出てこないお子さんのためのコミュニケーションカード活用のの練習にもなるものです。 (学習時の使い方) お子さん達が慣れてきたら、今度はお子さん達がカードの中から自分で考えてカードの組み合わせを作っていきます。例えば、「買い物をしたいので、お母さんお金をください。」などです。文字が書けるお子さん達の場合は、並べたカードをことばにして短文にし、それをノートに書いていきます。また、小学部や中学部の段階のお子さんで、ひらがな等の文字が書けないお子さんや会話が少々難しいお子さんのコミュニケーションの一手段としては、自立活動のページに載せてある「コミュニケーションブック」の使い方を学ぶためのカードにもなります。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)発達障害の中には、目に入る風景等がとても眩しく感じてしまう人がいます。プリントや本の紙の白い色が眩しくてたまらないので、集中して文字を読むのが厳しいそうです。 学校で出す学習のプリントや教科書は紙の色が白ですが、そのお子さんにとって、それよりは目が眩しく感じられないで済む紙の色は何かということを考えてあげたいものです。 市販のプリンターで使うコピー用紙は、白色だけでなく、薄い青・薄い緑・薄いピンク色・やや色の濃い黄色・やや色の濃い青等が売っています。ベストの選択ができなくても、白色ほどは眩しく感じないで済むものを選んであげたい時に、上の「紙の色の判定ガイド」を使い、どの紙の色の時が文字がが読みやすいかをお子さんに聞いてみてはどうでしょうか・・。 また、文字については、標準の10.5ポイントから12・13・14・15・16ポイントと大きさの違う文字の文章を読んでもらい、その子が一番読みやすい文字の大きさを教員側が知ることで、学習のプリントなどに反映させることができるでしょう。それから文字には色々な書体がありますから、「教科書体」「明朝体」「ゴシック体」など違った書体で同じ文章や単語を書いたものを読んでもらい、その子にとって一番読みやすい文字の書体を使うようにすることも必要かもしれません。 ひらがなの文字を覚えるときは、「止め・はね」のある教科書体よりもゴシック体のほうが覚えやすいようですので、まずはどれがわかりやすいのか調べるといいと思います。 |

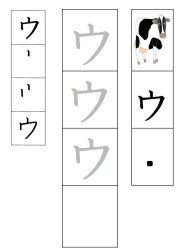

(この教材の特徴) (この教材の特徴)文字学習に使用するものです。写真カードを見て、文字カードを並べて単語にして行きます。 カードは、紙で作ると子どもたちには持ちづらいので、薄いベニヤ板を貼るようにしました。写真カードは、文字カードを並べてことばを作る際に使います。(※この教材は古いもので、今でしたら薄いベニヤ板は使わずに厚画用紙を使ったカードを使います。) (例) 靴の写真を見て、「く」「つ」のカードを並べます。勿論、実物のほうが尚良いわけです。 (材料)3㎜~5㎜厚のベニヤ板・水性ペンキ・画用紙・広告の写真(または自分で撮った写真)・油性マジック |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)だるまさんが登場する絵本の読み聞かせで使うだるまさんです。 (学習時の使い方) だるまさんが登場する絵本は結構あります。例えば「だるまさん」・「だるまちゃんとかみなりちゃん」など、小学部の低学年などの小さな子ども達には読み聞かせでよく読まれたり、劇遊びなどで使われます。 張り子のように大きなだるまさんがあると授業が盛り上がりますが、学校の教材室は狭いところが多いですから、なかなか大きなだるまさんを置いておくことができません。本物のだるまさんを家庭から持ってきて活用することも考えられますが、だるまさんは縁起物ですから、子ども達が叩いたりと乱暴に扱うのはちょっと困ります。 この「だるま」はプラスチックでできているので、子どもたちが転がしても叩いても大丈夫です。  (材料・作り方) (材料・作り方) このだるまさんは、高崎駅で売られている「だるま弁当」の容器です。(目の黒い点はついていません。)プラスチック製ですので、少々乱暴にお子さん達が扱ってもばち(?)は当たらないでしょうし、壊れる心配をしなくてすむので、色々な絵本の主人公にして活用出来るでしょう。 このだるまさんは、高崎駅で売られている「だるま弁当」の容器です。(目の黒い点はついていません。)プラスチック製ですので、少々乱暴にお子さん達が扱ってもばち(?)は当たらないでしょうし、壊れる心配をしなくてすむので、色々な絵本の主人公にして活用出来るでしょう。顔の部分を白くしたり、目を黒く描いたりはアクリル絵の具を使えば簡単です。手足が欲しいときには、厚画用紙を貼れば感じは出ます。 |

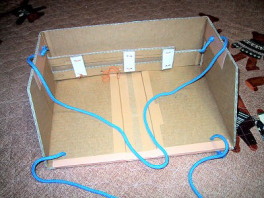

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)「大きなかぶ」のお話をするときに使うペープサートの舞台です。 昨年は、ペープサートの学習が学習グループの年間計画に入っていませんでしたが、今年度はおこなう予定でいますので、できるだけ簡単な舞台を作ることにしました。通常の舞台は、ただペープサートを舞台の手前に挿しておけるだけですが、片手でペープサートが左右に動くようにするのと「大きなかぶ」のようにおじいさん達がかぶを引っ張る動きが表せるようにしました。 どこの学校もそうですが、教員の人手が余りないので、できるだけ1人でペープサートがおこなえるようにする必要があります。ペープサートの操作だけでなく、音楽テープの操作も同時に一人でおこなえたりするようにしています。 (材料・作り方) 段ボール箱(横50~60㎝・高さ30~40㎝位)・ガムテープ・綿ロープ・木工用ボンド、水性ペンキまたは色画用紙、輪ゴム(舞台を飾るために色画用紙を貼るかペンキで段ボールを塗る。)  上の右の写真のように、段ボール箱の下の蓋は閉めて、蓋の所をガムテープでとめます。箱の底から高さが15~20㎝位の所をカッターナイフで箱をぐるりと切ります。箱の側面に穴をあけてそこに綿ロープを取り付けます。(これで舞台の箱を体に吊り下げられます。) 箱の正面裏側に切って余った段ボールをボンドで取り付けます。子どもたちから見える舞台の正面には、そのお話ごとに内容に合った絵を張り付けます。 絵はセロテープを輪っかにしたものつけることで、付けたりはずしたりが簡単にできるようにします。ペープサートが左右に動く方法は、ペープサートを挿す板と同じくらいの段ボール板を用意し、舞台の正面向かって右側の側面(左手で動かす為。右手で動かしたい時には、左側の側面に穴をあける。)に板が通る穴をカッターナイフであけ、右側に輪ゴムで板と舞台をつなげるようにします。「大きなかぶ」の場合は、左の写真のように板を2等分にして、板と板の間を2~3㎝あけて、間をつなげる小さい板を輪ゴムでつけます。下はきつく留め、上側は緩く留めるようにします。これで、板を引っ張るとペープサートがものを引っ張る動きを見せるというわけです。 |

「見る・聞く」の学習で、「てぶくろ」のペープサートを見た後に、子どもたちが動物になって大きな綿の肌かけ布団でできた「てぶくろ」に入って遊べるようにと考えたものです。 (学習時の使い方) 寒い時期でしたら毛布でできたものがいいと思いますが、授業が9月という時期ですので、毛布ですと暑いかなということと、てぶくろのイメージであるふっくらした感じが毛布ではでないこと等で、感触も考えて綿の肌掛け布団にしました。 肢体不自由児の学校で障害の重いお子さん達のグループなので、綿の感触や友達と体が少し窮屈な状態で触れ合うことを「ぎゅうぎゅう」等のことば掛けと合わせて感じて貰うことと、動物になってのやりとりの愉快さを感じて貰うことが学習のねらいになります。 (作り方) 綿の肌掛け布団(または、毛布)を2枚用意する。1枚のサイズは、150㎝×210㎝。袋を作る要領で、裏返しにした2枚の布団の縁を縫って、入り口が210㎝で奥行きが150㎝の袋にする。縫えたら裏返しにして完成。シーツブランコとしても使いたいので、必要に応じて両サイドに取っ手をつけるようにする。できればミシンでしっかり縫いたいのですが、持っていないので手縫いです。 (材料)150㎝×210㎝の肌かけ布団2枚(または毛布2枚)、細工針、細い凧糸、アクリル平テープ(取っ手の部分) |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 間違い探しを行うためのプリントです。 (※この間違い探しを作るのは面倒ですが、生成AIを使った「間違い探し」を「その他のページ」に載せてありますので、その方法の方をお勧めします。)  迷路のプリントなどを帰りの会が始まるまでのちょっとした時間に、特にやることがなくて所在なさげにしているひらがなが書ける子どもたちとやりだしたところ、簡単にできる子とやや難しい子がでてきました。 迷路のプリントなどを帰りの会が始まるまでのちょっとした時間に、特にやることがなくて所在なさげにしているひらがなが書ける子どもたちとやりだしたところ、簡単にできる子とやや難しい子がでてきました。迷路のプリントは、個々のお子さんに合わせてこれからも作っていきますが、簡単にできてしまったお子さん用に新しい内容のプリントも用意しようと考え、この「まちがいさがし」のプリントを作ることにしました。 問題には、何カ所の間違いがあるか書かれています。(例:10カ所等。) 絵心がないので、どうしようかなと考えていたのですが、「一太郎」の部品の中にイラストがあり、そのなかの童話から絵を選んで作ったものです。まちがいの部分は、イラスト(いくつかのパーツで合成された絵)の色を変えることで、それを左の絵とは違う(まちがい)としました。初めは、まちがいの部分を3カ所くらいにし、その後まちがい部分を10カ所以上に増やしていきます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

直線・曲線を引く(書く)練習のための教材です。 学習グループで担当しているお子さん達に運筆練習を行おうとしたとき、一人のお子さんは渡されたものをなんでもくるくると器用に回して遊んでしまい、もう一人のお子さんは机の上の教材等を手で払いのけて机の下に落としてしまうので、机に向かって運筆練習をすることができません。 そこで昨年までの学習担当者の先生に聞いたところ、黒板にチョークで好きになぐり書きや丸を書くことをやっていたということだったので、渡されたものを回転させたり机の上のものを手で払いのけることができない黒板での運筆練習を行うことにしました。 (学習時の使い方) 運筆練習は、どこを書いたらいいのか子どもたちにわかりづらいので、黒板に磁石で貼れるものを使うことにしました。これはなぞる幅を自在に変えることができるので、子どもたちのスキルに合わせて幅を広く取ったり狭くしたりできます。直線・曲線・L字タイプと簡単に用意できるので作りやすい教材です。 (材料)マグネットシート、はさみ、板目、両面テープ (作り方)板目を切って裏側にマグネットシートを貼るだけです。 |

黒板やホワイトボードに貼って使う運筆練習用のボードです。 厚画用紙の裏側にはマグネットシートが貼ってあります。直線・波線・直角・曲線といった筆運びに慣れてきたら、より文字(ひらがな)に近い筆の動きを覚えられるような形のものがあるといいでしょう。 定規やコンパスを使い厚画用紙に線を引き、はさみで切って裏側にマグネットシートを貼れば完成です。ただ、曲線の場合は切った厚画用紙の形をはなすだけではボードの四角い形が崩れるので、線は平行に2本引いてその間の部分ははさみで切って切り捨てています。形にこだわらないのであれば、線を切って間を開ければOKです。 |

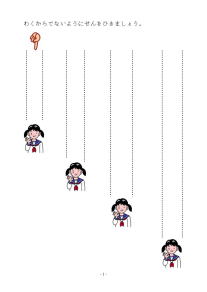

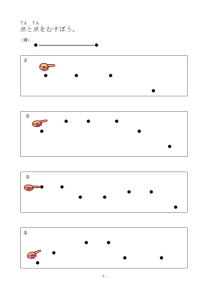

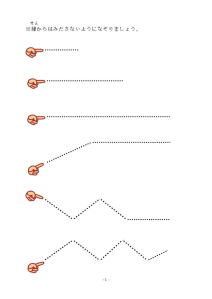

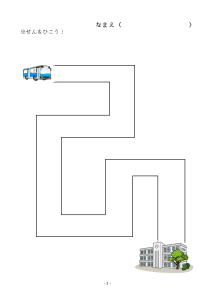

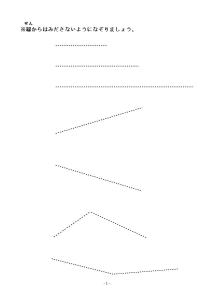

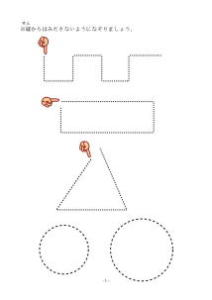

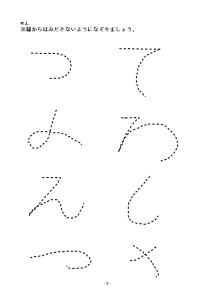

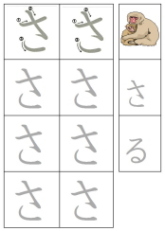

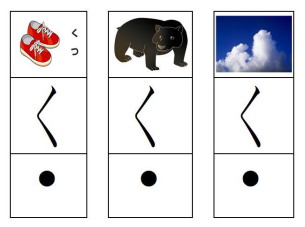

(この教材の特徴) (この教材の特徴)文字の学習よりも運筆練習が必要な生徒達用に20種類ほど作った運筆練習用のプリントです。 (学習時の使い方) 点と点を結ぶものは短い距離からだんだん長さを伸ばしたものに、線は短いものから長くしたもの・直線から曲線へ等々、やさしいものから始めて徐々に難しくなるようにしてあります。 運筆練習を行う子達は、「できない」という体験を幼い頃から嫌というほど味わっているので、簡単にできるところからスタートし、「できた!」という安心感を持ってもらえるようにします。 がんばってくれたらほめて、それより少し難しい内容にチャレンジしてもらえるようにします。少しずつでも自信を持ってもらえれば、次の学習にきっとつながっていくでしょう。 線の学習がすんだら、ひらがなの「し」・「つ」・「く」などを薄く印刷したプリントの運筆練習に入っていきます。      |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 運筆練習で使うプリントは、2点を線で結ぶ・点線をなぞる等の基本的なものといっていいものはありますが、個々のお子さんによってわかりやすさや書きやすさは変わってくると思います。 あるお子さんは点と点を結べるけれど枠の中に線を引くことが苦手だったり、逆に枠の中に線を引くのはできるけれど、点と点を結ぶのがうまくできなかったりとお子さんたちの状態は様々です。 学習を始める前に何種類かの運筆練習プリントを試すことで、このプリントの形ならば○○さんに合っていそうだという形を見つける準備が必要ではないでしょうか・・。 用意したプリントが少なくて、どれもその子がうまくできないと、「この子には、まだ運筆練習は難しいんだ。」などと思う間違った解釈してしまうと、その子の伸びる芽を摘んでいるようなことになります。 その子に合ったプリントで、スモールステップで「わかる・できる・自信を持つ」ように取り組んでいけば、文字の習得の学習につながる運筆練習になっていくでしょう。           |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)お子さん達が文章を書く時や意見を発表するときなどに、5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・どうした・理由・気持ち)を整理しやすくなるようにしたボードです。 (学習時の使い方) ボードの項目を見て、書く内容や話す内容を文章を読む相手や話しを聞く相手に伝えたいことの漏れがないようにしていけます。 また、そこまでの内容を書けないお子さんや伝えられないお子さんについては、ボードの全ての内容を含まなくてもいいということにして、そのお子さんができる部分のみボードの項目をしぼって提示してあげても良いと思います。(例:「だれが?」「なにを?」「どうした」等) |

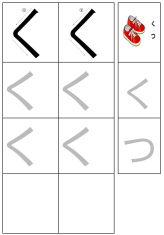

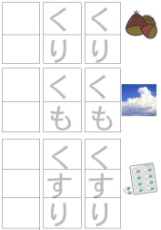

ひらがなの練習をする際に、例えば「か」という文字では、「か・き」の「か」で覚えるお子さんもいれば、「か・め」の「か」で覚えるお子さんもいるでしょう。教員が一方的に「かきのか」とやるのではなく、お子さん達個々が、自分の覚えやすいものを選べて、それをその子のベースにできるようにした同じ文字から選べるカードです。 (学習時の使い方) ひらがなの学習をする際に、プリントで文字の練習を行ったりしますが、例えば「い」の文字を練習する場合、「い・ぬ」の「い」という風に覚えることがあります。その前段階として、「い」のつくことばはどんなものがあるだろうと子どもたちに投げかけると、「い・し」「い・ち・ご」「イ・ン・コ」「い・も」など、話せる子からは結構「い」のつくことばが出てくるものです。 発語のないお子さんの場合は、「い」のつくことばを何種類かカードにして、『「い」のつくことばって一杯あるね。』とわかっているか確認したりします。そんな時に、「い」で始まることばや「く」で始まることばなどの50音のカードの全てに数種類~10種類以上のイラストや写真を入れたものを用意しました。 |

ひらがなが読めるようになったお子さんが、ゲーム的に単語を考える教材になります。 (学習時の使い方) 予め最初のことば(例:「あし」)は教員が決めておきます。そうすることでしりとりとして続くことば(文字のカード)がある程度予測出来ますから、しりとりカードの数を減らしてわかりやすくできます。 子ども達がなかなか次のことばが見つけられない場合を考えて、写真カードもヒントとして用意しておきます。(例:「かい」⇒「いか」「いす」「いし」「いぬ」など) |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)大型絵本や紙芝居を作るとき、用紙をどんなものにするか悩むところです。 紙の厚さや大きさがちょうどいいものを選ぶのは、案外難しいからです。 そこで色々な大きさがあって初めから本のように閉じてあり、ページをめくるのが簡単な大判のスケッチブックを活用して作った絵本です。  スケッチブックなら大きさもたくさんの種類がありますし、見開きにすればかなりの大きさのある画面にできるので、大型絵本や紙芝居を作る時には重宝します。 スケッチブックなら大きさもたくさんの種類がありますし、見開きにすればかなりの大きさのある画面にできるので、大型絵本や紙芝居を作る時には重宝します。絵の方は、絵心のある方はもとの絵を見ながら描いてもいいでしょうし、絵心がない(?)方の場合は、デジタルカメラとパソコン・プリンターや画像を拡大できるソフトを使えば割合簡単に作れます。問題は、プリンターのインクを結構使うことではないでしょうか・・。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

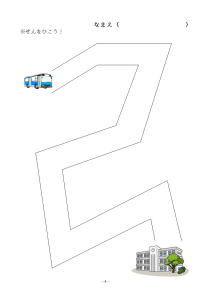

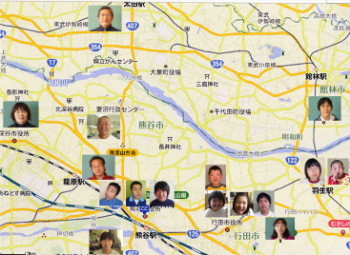

中学部の国語・数学の学習グループ用の教材です。このグループはひらがなをある程度書ける生徒さんは3名ほどで、後の5名は殆ど書けない生徒さん達のグループです。 ひらがなを書けない生徒さんでも、なぞり書きができる生徒さんは数名いますが、教員が1対1の対応をしなければならない生徒さんが多いです。自分や友達の名前を書くことを通じてひらがなの練習を行うこと・年賀状という生 電子黒板や大きなモニターを使うことで、グループ全員が授業を一緒に進められるようにしたものです。学習を進めるうえで「住所(住んでいるところ)」ということの理解や郵便の仕組みについても触れていき、理解を深めていくこともねらいになっています。  (学習時の使い方) 学習の内容は、「年賀状って何?」・「手紙って何?」・「住所って何?」・「干支って何?」・「年賀状の例」・「誰に年賀状を書く?」・「年賀状の書き方」・「手紙の旅(アニメーション入り)」です。 左の写真は、行田市を中心としたマップに、生徒や先生方が住んでいる所に顔の写真が貼ってあるものです。この画像を見ることで、自分の住んでいるところ(熊谷市・行田市・羽生市など)や先生の住んでいる所の違いに気づいてもらうようにします。 学習は、プリントで自分の名前を書く・友達や先生の名前を書く・あいさつや伝えたいことを考えて書く練習をおこないます。ひらがなはなぞりでないと書けない生徒さんが多いので、合わせて文字の練習も進めます。書ける生徒さんは漢字の練習も入れていきます。年賀状の書く段階で裏面に入れる図柄を決めたり、スタンプ式の龍の図柄を決めて押したりすることも予定しています。楽しく取り組めるようになるといいのですが・・。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子どもたちに絵本の読み聞かせをするとき、元の絵本が小さいとなかなか集団の子どもたちの目にはとまりません。大きいほうが絵そのもののインパクトもありますし、何よりも複数の子どもたちが一緒に絵本を見るのに見やすいです。 絵本を作るとなると閉じたりするのが面倒なので、紙芝居にして工作用紙を2枚(実際は1枚と1/2枚)つなげたものにパソコンソフトの「デイジーズバリ巨大プリント」で絵本の写真を拡大して印刷したものを貼ったものです。 本にしないだけ短時間で作れるのが利点のひとつです。絵本は「さんびきのがらがらやぎ」です。「三匹のやぎのがらがらどん」は詳細な絵のある絵本のほうが有名ですが、子どもたちの状態を考えて線画が単純なこちらの絵本を使いました。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページの「大きな絵本」と基本的に同じですので、そちらをご覧ください。 |

文字(ひらがな)の指導をする際に、プリントをこつこつやるのもいいのですが、例えば「い」という文字を学習する時に、「いぬ」の「い」とだけ教えるのではなく、「い」で始まることばを子どもたちと確認することで、「い」は「いぬ」の「い」だけでなく、「いす」・「いし」・「いも」・「いのしし」・「いしゃ」等々色々あること、「い」という音を意識できるようにしていく手助けをする電子黒板や大型モニターに映し出して使う教材です。 文字は、「あ」~「ん」まであります。 (学習時の使い方) 大型モニター(電子黒板など)で見ながら授業を進めます。「て」という文字であれば、子どもたちに「てではじまることばは何がある?」と聞きます。子どもたちから「てがみ」・「て」・「てぶくろ」・「てんぷら」等のことばが出てきたら、それに該当するイラストをみんなで見ていきます。子どもたちから出てきたことばが少ないときは、「て」のつくことば(イラスト)を画面で、「こういうのもあるよ。」と、気がつくように指導していきます。 この教材は、このページで紹介している「ひらがなカード」のデジタル版という形になります。このページで紹介している「ひらがな練習とカルタ」や文字練習のプリントと組み合わせて3学期の授業で使います。時間に余裕のある夏休みには、各ことばを音声で出せるようにしていこうと考えています。 ※どんなことばがはいっているかは、このページで紹介している「ひらがなカード」のところに載っていますので、そちらをご覧ください。ことばの種類は、どんどん新しいことば(生徒が知っていることば・知らないけれど生活の中で覚えて欲しいことば)を入れていきます。 |

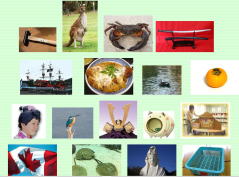

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)「ことば図鑑」を使った授業を進めながら、中学部の国語・数学の学習グループBの担当者3名で話し合い、話合った結果を反映させるため作った「ことば図鑑」の改良版になります。 改良版では、文字の学習につなげる教材という観点だけでなく、発語のない生徒や外国籍の生徒・文字はなかなか習得できないが話し言葉がどんどん広がりだしている生徒の語彙力を高める教材としての方向も考えていこうということになりました。 よりわかりやすくするために、前回の「ことば図鑑」で使っていたイラストはやめて、できる限り写真に置き換えることや「ざ」・「が」などの濁音や「ぱ」などの半濁音ではじまることばにも対応するようにしました。ことばの数や写真の数も以前のものの倍くらいに増えています。 (※「か」で始まるのことばの例=写真をここでは例として載せています。)     この自作ソフトは他学年でも授業で使ってもらい、担当の先生からその学年での生徒の反応を聞いているところです。 この自作ソフトは他学年でも授業で使ってもらい、担当の先生からその学年での生徒の反応を聞いているところです。他学年からの情報も得て、改良版の2になるものが必要であれば夏休みに作る予定でいます。 |

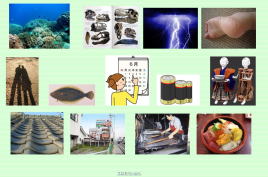

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上の自作ソフトの「ことば図鑑」を学習する際に使っていた「理解チェック表」です。 (※左の写真は、チェック表の一部です。) 学習グループには私を含めて3人の教員がいましたので、グループのお子さん達と電子黒板のモニターを見ながら、個々のお子さん達がどれを知っていてどれを知らないかをチェックする為に使ったものです。 (学習時の使い方) 知らないものは無記入(空欄)にして、知っていたものについては○をつけるようにしました。知らないところに×をつけるようなことは、子どもたちの気持ちを考えておこないません。 それぞれのお子さんが何を知っていて何を知らないことがわかれば、次の授業で知らないことばについて重点的に取り組めるようになります。外国籍のお子さんで、会話の中で日本語がまだすっと出てこないようなお子さんについては、「あ」ではじまることば・「か」ではじまることばなど、興味を持ってモニターを見ては発音していました。 また、知的にはそれほど重度ではないのに寡黙なお子さんに関しては、チェック表がなかったらどこまで知っているか判断することが難しかった気がします。個々のお子さんの理解度がわかる・生活の中で使う身近な道具などの名称が意外と分かっていない・・など、発見することが多かったことばの学習でした。 |

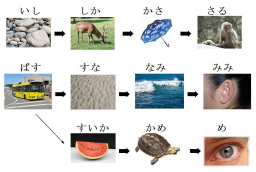

文字が読めない子どもたちでも「しりとり」ができるように、写真を活用した「しりとり」カードです。 (学習時の使い方) 文字カード(ひらがね)でのしりとりは難しくても、写真カードでの「しりとり」は、何回か行えば多くのお子さんができるようになるでしょう。 ひらがねが読めないと文字によるしりとりはできませんが、ものの名前がある程度わかっているならば、写真カードで「石・いし」の「し」で始まる次の写真・ことばはわかりやすいでしょう。「し」で始まる言葉の写真で言えば、「鹿・しか」「シロクマ・しろくま」「新幹線・しんかんせん」などが探せるでしょう。     写真カードは、「あ」~「わ」までたくさんのことばで始まる写真カードが必要になりますが、このカードはことばの学習やひらがなの練習でも活用することもできますから、一度作ってしまえば色々な場面で活用できるでしょう。 写真カードは、「あ」~「わ」までたくさんのことばで始まる写真カードが必要になりますが、このカードはことばの学習やひらがなの練習でも活用することもできますから、一度作ってしまえば色々な場面で活用できるでしょう。ここに載せてあるのは写真カードの一部です。ことばの理解を高めることをねらいとした学習の教材ですが、特に外国籍で日本語がまだ上手でないお子さん達には、日本語の教材にもなるでしょう。 写真を集めるときは、自分の撮ったものだけでは無理なので、インターネットで「貝の写真」・「はちまき」の写真などで検索し、集めるようにします。          |

| しりとり写真(教員用) |

しりとり写真の教員用のものです。黒板に貼って子ども達と一緒に使うので、厚画用紙の裏側にマグネットシートが貼ってあります。サイズはA4の半分の大きさになります。A4サイズで作ってしまうと大きくなりすぎて印刷も大変ですし、持ち運びも大変になるので、これくらいのサイズでいいでしょう。 (学習時の使い方) 授業で使う場合、写真カードの量が膨大になりがちですが、ある程度調整するようにします。ひとつのことば(例えば、「牛・うし」)で始める場合、次に来ることば(写真カード)はいくつか予想出来ますから、それを考えて枚数を絞って使うようにします。「うし」であれば、次のことばは、「し」で始まる「鹿・しか」・「新聞・しんぶん」・「シマウマ」などが考えられます。「蟻・あり」であれば、次は「り」で始まる「リンゴ」・「リス」など。 ヒントとして答と答でない写真カードを黒板に貼って、子ども達にどれがいいのか考えさせるとおもしろいです。 |

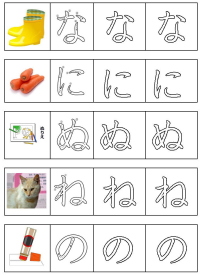

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)教科書体よりも書きやすく覚えやすい(?)ゴシック体を使った書き順付きのひらがな文字です。 書き順付きのひらがなプリントは、以前作って学習グループで使っていたのですが、教科書体なので字の止めはねがあり、担当しているお子さん達には難しいかなと感じていました。 そこでプリントを作る際に教科書体ではなく、とめはねの少ないゴシック体を使うようにしてきたのですが、プリントに載せる書き順が教科書体のままだったので、お子さん達が混乱しないようにとゴシック体のひらがなに書き順をつけることにしました。 「一太郎」で色々なゴシック体からお子さん達にわかりやすいだろと思えるゴシック体を選んで1ページに1文字の大きさにし、画像として保存。(「一太郎」は文字や写真の入ったページを画像として保存ができます。) ○数字(①②・・)も画像として保存し、文字の画像に○数字を挿入して印刷した後に、手書きで書く方向の矢印をいれました。もっと簡単な方法があると思いますが、まあ一度データを作ってしまえば、学部の先生方も自由に使えるので・・・。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)書き順付きのひらがなの白抜きの教科書体です。 数字と同様に、白抜きしたものと通常のひらがな(教科書体)とゴシック体のどれらが児童生徒に書きやすく覚えやすいかをプリントにして試していくためです。児童生徒が実際に使ってみて、より使いやすい方を学部用のデータとして書き方の練習プリントと一緒にして学部に残します。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)カタカナを書く練習用の点線の文字です。 プリントを使った文字練習では、書き順をつけたり左の写真のように字を点線で表して書くことの手助けを行いますが、これが1番いいというのが正直なところなかなか決まりません。 文字の練習をする個々のお子さんに合わせて、書きやすい・覚えやすい手助けの方法をいくつか用意していくしかないように思えます。カタカナもひらがなも数字も、筆順付きや点線の文字や文字を薄く印刷したもの、白抜きにした文字の中に筆順を入れたものなど、できるだけ用意して個々のお子さんに合ったものを用意していきたいと考えています。 |

上の「ことば図鑑」の授業の時に、生徒に次のことば・文字は「て」というように提示するためのカードです。特別珍しいような教材でもなく、誰でもよく使う文字のカードです。 電子黒板などの大型モニターを使って授業を進めると、生徒はモニターの画面を見ることが多くなり、教員の発することばに気持ちが向きづらくなってしまうので、今やる「文字」・「ことば」はこれですよという注意喚起のために大きめのカードを使います。 教科書体ではなくゴシック対を使っているのは、文字を覚えだした生徒にとって、教科書体は止め・はねが多くてわかりずらい・覚えづらいということからゴシック体を使っています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)教科書体は、ゴシックと違い文字に止め・はねがあるので、障がいの重いお子さんには書きづらく覚えづらいようです。 この教科書体のプリントは、障がいの軽いお子さんが文字の学習をする時に使いました 障がいが軽いお子さんの場合は、小学校で使うようなプリント(字体)でも大丈夫だからです。 プリントには文字に書き順がついていますので、お子さんが文字の書き順を迷ったときに確認できるようになっています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)書き順付きひらがなプリント(ゴシック)2では、「うし」ということばを音で表すため「う・」と「・」で表しましたが、子どもたちにはなかなか理解できない状態だったので、単語を学んでいる生徒のことも考えて「う・」ではなく「うし」にかえ、練習する文字数も半分ほどにしたものです。  (学習時の使い方) (学習時の使い方)あまり練習する文字の数が多いと、途中で面倒くさくなってしまい半分ほど書くと後は適当に書いてしまう生徒が大半だったことから、生徒の状態に合わせてかえました。 国語の授業でも使いますが、「家庭学習用のプリント集」に入れて、家庭でも学習できるようにしたものです。ひらがなの練習は、保護者からも要望が出ていたので、それに応えたものです。家庭学習では、親御さんがお子さんについて見てあげないと難しい面があるので、1回の学習にかかる時間を減らすことも必要かもしれませんね。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)白抜きにしたひらがな練習の為のプリントです。書き順も入っています。 ひらがなのプリントは、お子さん達ひとりひとりの障がいの状態によって、その子に合うものと合わないものがあります。 ひらがなプリントならこれでOKというものが、なかなか見つからないというか作っても作っても全員に有効なものがなかなかわかりません。 個々の児童生徒に有効なものが決まらないというか、それぞれのお子さんに合ったものというのは、ある程度色々な種類のものを作って、それらを使ってもらいそのお子さんに合ったものをみつけるしかないようです。 ゴシック体は、教科書体と違ってとめ・はねがないのでわかりやすいのですが、「ち」「さ」という字については、教科書体とは違う形になってしまいます。そのことはひとつの例ですが、試行錯誤しながらやっていくしかない感じです。この白抜きの教科書体も、色々な種類のひらがなプリントのひとつです。お子さん達が使って、その子に合ったものが見つかればいいのですが・・。 |

カタカナを書く練習に使う書き順付きのプリントです。 カタカナの練習用プリントを作る時に、書き順をプリント内に入れるために作ったデータです。この書き順のデータは、中学部(小学部・高等部)に他のデータと同じように残して、先生方に使ってもらうものです。 できれば文字の書き順の部分は黒にして、字自体はわかりやすいように赤や青といった黒以外の色ににしたほうがよかったと考えていますが、黒以外の別の色にしても白黒でコピーを取ったり、印刷機で印刷すると全て同じ黒になってしまうので、今回は黒にしました。 ※書き順付きのプリントは、小学生にはそれなりに有効だと思うのですが、特別支援学校のお子さん達には少しわかりづらいのではないかと感じています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ひらがなを覚えたお子さん達のカタカナの学習に使うプリントです。 文字の獲得については、ひらがなよりもカタカナから始めたほうが、子どもたちにはわかりやすいと思われるので、まずはカタカナ、次にひらがなでもいいわけです。 カタカナは、教科書体かわかりやすいゴシック体にするか迷いましたが、その辺はお子さん達を指導する先生方に判断はお任せすることにしました。 上の書き順付きひらがなプリントの作り方と同じように手間を掛けて作ったものです。中学部の国語・数学の学習グループで使います。一度作ってしまえば、データを中学部(小学や高等部にも)内で共有してもらい、各先生方の判断で自由にプリントの内容(形)を決めて作ってもらえばいいかなと考えています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ひらがなやひらがなの単語を書く練習をするとき、「音・オン」を子ども達に意識させるようにするカードです。 「くも」であれば「く」・「も」という2音からなっていること、「くま」であれば「く」・「ま」という2音になっているということ、「さくら」であれば「さ」・「く」・「ら」で3音になっているということです。 (学習時の使い方) 「くも」と言いながら手を2回叩くことで、「くも」ということばは2音だとわかるようにしていきます。1音・1音を意識することで、文字が形だけではなく音として理解できるようにしていきます。このカードはその学習の時に使うものです。 |

サイコロの各面にひらがながついている立方体(6面体)と12面体のサイコロです。 (学習時の使い方) サイコロを子ども達が転がしていくつか出た文字からことばを作ります。(例:左の写真のように「さ」「り」「め」と出たら「さめ」ということばを作ります。) 出てきた文字ではことばが作れないときは、サイコロをまた転がしていきます。  12面体の方が立方体のサイコロの面の倍の面がありことばが出やすいと言えますが、12面体は作るのが少々大変ですから、四角の立方体のほうがお勧めです。サイコロは4~5個用意するといいでしょう。ひらがなが読めて単語の学習をしているようなお子さん達で、ある程度ことばの学習を進めてきた子ども達がゲームのように学習できる教材です。 |

これは、劇遊び「おおきなかぶ」のペープサートをやるときに、おじいさん・おばあさん・まご・いぬ・ねこ・ねずみと段々増えていき、みんなでかぶを引っ張るシーンで使います。 (学習時の使い方) ストロー状になっている管にペープサートの棒を差し込んで、あとは舞台右端のところを押したり引いたりすれば、ペープサートも押したり引いたりします。この舞台があると一人でもこのシーンのところができるといことです。 劇遊びをやろうとしていた同僚の先生が、「人手がないからなー。」・・と言ってきたので、それじゃあということで協力しました。ベニヤ板で作りましたが、段ボールで作れば十分だと思います。その方が、すぐできていいでしょう。 (材料)9㎜厚ベニヤ板・透明のプラスチック棒・ガムテープ・水性ペンキ・ボルトとナット |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子どもたちの中でひらがなが書けるお子さん用に市販の冊子からコピーして宿題用のプリントを持たせることがありますが、毎回同じプリントでは子どもたちも新鮮さがなくなるだろうと考え、自分で「一太郎」を使って教科書体で作ったもです。 普通の練習プリントと同じで、個々の子どもさんへの配慮点がない(?)という面で工夫に欠けると反省していますが、子どもたちが使う中で変えていこうと思っています。 (材料・道具) 「一太郎」、パソコン、プリンター、用紙 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ひらがなが書けるようになった生徒が単語練習をするプリントです。 プリントは各音(「あ」「い」・・・「わ」)ごとに2~4種類あり、書くプリントごとになぞり書き用のものと、最後になぞり書きではなく自分で書くスペースがあるものとがあります。 お子さんの様子を見ながらこの2種類のプリントを使っていきます。このプリント集は、学部で共有するプリント集(運筆練習・ひらがな練習・カタカナ練習・数字練習・計算練習等)のひとつです。生徒が使い、その様子を見て担当者が話し合い、よりお子さん達が使いやすい形にしていきます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)障がいが重いお子さんでも参加しやすい、友達や食べ物等の絵札と子どもたちが考えた読み札で行う「オリジナルかるた」です。 お正月の遊び(カルタ)を行うときに、学年や学習グループが同じといっても、平仮名が読めるお子さんから全く読めないお子さんまでと幅があるという問題点がありますので、市販のカルタを活用することは難しいというのが現状です。 そこで、子どもたちが親しく接している同じグループや学年の友達・先生方の顔の写真、食べ物を絵札にすることで、平仮名が読めなくとも「カルタ取り」に参加できるようにしたのがこの教材です。 (学習時の使い方) 文字や読み札のことばの意味がわからなくても、写真の絵札がなんであるかがわかれば、かるた会に参加できます。この「かるた」には、友達や先生の顔を絵札にすることで、対人関係の幅も広げて欲しいという願いもこめられています。読み札のほうは、授業の中で1枚1枚絵札(写真)カードを見せ、子どもたちから出たことばを読み札のことばにしました。 (例)○○君の写真を子どもたちに見せる。子どもたちから、「○○君はやさしい。」という発言が出たら、読み札のことばは『みんなにやさしい○○君』『○○君は、やさしいよ。』という風にします。子どもたちが絵札からイメージしたことばを読み札のことばにするわけです。  かるたの枚数は、1セットしかないと10数人からいる子どもたちの手が届かないものがほとんどになってしまうので、各学年×3セット用意しました。可能ならば6セットくらい用意してあげたかったのですが、インク代がかかるので・・。数が多くなれば1人に1セットということになって、よりとりやすくなると思います。また、同じ絵札(写真カード)が複数枚そろえば、かるただけでなく「同じもの集め」などの遊び・学習にも活用できます。 かるたの枚数は、1セットしかないと10数人からいる子どもたちの手が届かないものがほとんどになってしまうので、各学年×3セット用意しました。可能ならば6セットくらい用意してあげたかったのですが、インク代がかかるので・・。数が多くなれば1人に1セットということになって、よりとりやすくなると思います。また、同じ絵札(写真カード)が複数枚そろえば、かるただけでなく「同じもの集め」などの遊び・学習にも活用できます。(材料・道具) デジタルカメラ、厚画用紙・のり(または、ラミネーター)、画像処理のパソコンソフト、プリンター、 (作り方) 子どもたち・先生方の写真をデジタルカメラで撮影する。画像関係のソフトで文字(例「あ」「い」等)を画像に入れる。(「あ」「い」等は入れなくてもかまいません。)B5サイズ・2Lサイズ・Lサイズ等の用紙に顔の写真を入れて印刷する。印刷した写真を厚画用紙にのりでつけるかラミネーターでラミネートする。読み札のほうは、特に同じようなサイズのものは作らなくても大丈夫です。 |

学校の学習や行事や学校の近隣の観光地など、子どもたちにとって身近なことを読み札の短い文章にしてカルタを作るものです。絵札は文字(ひらがな)しか入っていないものと文字と写真やイラストが入っているものの2種類です。同じ札の裏表に文字だけ・文字とイラスト等入りという風にしても良いと思います。 (※「学校カルタ」は、読み札になる部分を子どもたちと一緒に作っても良いし、先生が読み札を考えて作っても良いでしょう。担当する子どもたちの状態を見て、どちらの方法で授業を進めていくか考えます。カルタとして行いひらがなを学習する教材として使っても良いし、カルタの読み札作りを通して、イメージする力や短い文章を作る力を育てるようにしてもいいでしょう。 ※下の読み札用の文章は、参考に載せるものです。(私が勤めていた行田特別支援学校をイメージして作っています。)

|

先生が作ってクラスで昼休みなどに使っても良いし、学習グループの授業で子どもたちと一緒に作るのもいいカルタです。 カルタ遊びを通じて、友達や先生のことを身近に感じれるようになったり、文字の学習や短い文章作りの学習を行うようにします。 (学習時の使い方) 子どもたちからは、「好きなこと・もの」・「苦手なこと・もの」・「将来の夢」などを聞きながら作るようにします。苦手なもので野菜があった場合、「野菜が嫌いな○○さん。」というカードを作っても良いのですが、そのままではマイナスの気持ちになってしまうので、野菜を少しでも食べられるようになったら、「野菜が食べられるようにがんばった○○さん」という風に変えていくようにします。 「ひらがなの学習をしているグループ」では、絵札は表側のイラスト・写真のものに慣れたら、裏側の文字だけに変えていくと良いでしょう。短い文章が書けるようになっている学習グループであれば、読み札の文面を生徒と先生が一緒になって考えるようにしていきます。

|

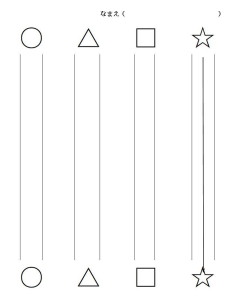

この「大きい・小さいカードカルタ」は、たんに読み札に応じた絵札をとるのではなく、「大きい靴」「小さい靴」のように「大きい・小さい」ということを理解した上で答のカードを取るようにするものです。 (学習時の使い方) カルタの学習は、ものの名前を覚えるにはいい学習です。カルタで気を付けなくてはならないのは、同じ子ばかりがカードを取ってしまわないように、人数分の絵札を用意することにあります。 人数分の絵札があって、ひとりは1枚しかとれないというルールを作っておけば、考えるのに時間かかっていつも取れないというお子さんにもカードが取れるチャンスが増えます。初めは見やすい大きいカードだけで普通にカルタを行い、慣れてきたら「大きいリンゴ」「小さいリンゴ」と大小のカードを入れたカルタにしていきます。 (材料・道具・作り方) 絵札は公文の「食べ物カード」「身近な道具カード」などをデジタルカメラで撮ってデータ化し、それを使って大きい画像と小さい画像にして印刷します。友達や先生方に関心を持って欲しいときには、先生方や友達の顔の写真も使います。印刷したものは取りやすいように厚画用紙に貼って完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この「カルタ」は、遊びを通して友達の名前や先生方の名前を覚えてもらおうというカルタです。 お子さん達は、クラスの友達や担任の名前は割合早く覚えてくれますが、同じ学年でもクラスが違うと、別のクラスの友達や先生の名前を余りわかっていないことがあります。 それは特に外国籍のお子さんで、日本語がまだ上手でないお子さんに顕著に表れるでしょう。名前がわからないと言うことは、その人達との人間関係も希薄になりやすいので、カルタ遊びを通して普段余りふれあうことがない人達にも関心を持てるようにしてもらおうというのが学習としてのねらいになります。 (作り方) 子ども達の写真や先生方の写真を撮り、それを厚画用紙のカードに貼ってカルタにします。カルタでは、単に「○○さん」と読むのではなく、「~が大好きな○○さん」「サッカーが上手な○○くん」といったように、その人の特徴や性格・行動等がわかる読み札を用意します。 カルタの種類は、同じ学部の先輩・後輩や他学年の先生方や校長先生・保健室の先生など、少しずつ広げていけるといいでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)読み聞かせの学習で使う為に制作した大型絵本です。 肢体不自由児の学校の私の学習グループは、午後の個別学習に入る前に、全員で読み聞かせをおこなっています。 最初に、お話クラブの先生が作った大型仕掛け絵本の「桃太郎」を貸して貰っておこなったところ、何回かやるうちに子どもたちが集中して見てくれるようになったので、この「はらぺこあおむし」は第2弾ということになります。 授業では、「はらぺこあおむし」の歌を歌ったり、ペープサートのあおむしを動かしながら、お話を進めていきます。 障害の重いお子さん達のグループですので、場面ごとのおもしろさがわかってくれればと思っています。グループで使わなくなったら、お話しクラブに貸し出す予定です。 (作り方)   この仕掛け絵本のサイズは、縦38㎝×横55㎝で開くと110㎝です。 絵本をデジタルカメラで撮って、文字や余分な部分をソフトで削除します。その後、ズームプリント(ソフト)で拡大(A4サイズの用紙・横4×縦2枚)し、写真画質用紙に印刷したものを厚紙に貼ります。 この仕掛け絵本のサイズは、縦38㎝×横55㎝で開くと110㎝です。 絵本をデジタルカメラで撮って、文字や余分な部分をソフトで削除します。その後、ズームプリント(ソフト)で拡大(A4サイズの用紙・横4×縦2枚)し、写真画質用紙に印刷したものを厚紙に貼ります。仕掛けは、あらかじめページごとに仕掛けの内容を考えておき、一度うまくいくか試しておきます。本を開いた時には、本来なら表紙の絵のサイズの倍(横の枚数)必要ですが、印刷に使うインクの量を減らしたいのと、仕掛けを簡単にしやすいようにするため、横の枚数は6枚ではなくて5枚にしました。 (材料)厚紙・絵本・透明梱包テープ(または、セロテープ)・工作用紙(または、厚紙)・両面テープ・ビニール袋・折り曲がる太めのストロー・(または割り箸)・マジックテープ (道具)はさみ・デジタルカメラ・パソコン・定規・デイジー・ズームプリント(画像ソフト) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 肢体不自由の学校の小学部の読み聞かせの授業で使っている大型の絵本です。 通常の絵本では、1対1の関わりでは問題はないのですが、集団での学習になると画面(絵)が小さすぎて、子どもたちは視線を向けづらくなります。その点、画面が大きいと子どもたちの注意を引きやすく、通常の絵本ではできない色々な工夫もしやすくなります。 通常の絵本での授業と大型絵本での授業を実際比較すると、大型絵本の方が比べ物にならない程、子どもたちの反応がいいです。左側の写真の子さんは弱視ですので、通常の絵本ではよく見えないと思われます。大型絵本にすることで、自分から近づいてしっかり見てくれるようになりました。 (材料) 絵本・デジタルカメラ・絵を拡大するソフト(デイジーズームプリント)・ダンボール・両面テープ(またはのり) (作り方) 絵本をデジタルカメラで撮影し、画像ソフトで色・明るさ等の修正をしたのち(絵本の文字の部分は、消して絵を見やすくします。)、ソフト(デイジーズームプリント)で拡大プリントする。段ボールなどに絵を貼って大型絵本の完成です。問題なのはプリンターのインク代が少々かかることです。 |

暗幕のない教室を1人の教員だけでも5分間くらいで暗くできるパネル式の暗幕です。(先生が2人なら、1~2分くらいで設置できます。) 教室でプロジェクターを使った授業(絵本の読み聞かせや遠足の事前学習や様々なイベント等)を行う時は、いつも困ってしまいます。それは、教室には天井から下げられるタイプのスクリーンがあり窓にはカーテンはありますが、肝心な暗幕がないということです。 暗幕はプレイ室にはあるものの、暗幕をいちいち外して教室まで持ってきてつけることは容易ではありません。また、授業が終わったら、暗幕を全てはずして元の場所であるプレイ室まで持っていってつけ直すのが大変な作業になります。なんとかならないものかなあとずっと思っていました。 この「パネル式暗幕」は、カラーダンパネ(カラープラ段ボール)という軽量のものを使い、設置も吸盤で窓ガラスに押しつけるだけです。また、折りたためるので、収納スペースを取りません。材料代がかかるのが少しきついですが(カラーダンパネ1枚700円で7枚使用)、クラスでいつでも使えることや他クラスでも使えることを考えれば結果的には高いものではなくなるでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 (※ このパネル式暗幕を改良したものが、2つ下の「パネル式暗幕簡単版」になります。) |

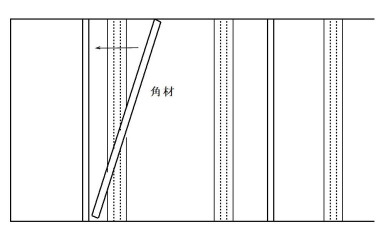

パネル式暗幕の問題点を改良したものです。 パネル式暗幕を使うようになってから、プロジェクターを使う授業が簡単に準備できるようになりました。今までは、教室を暗くしてやりたい授業はいくらでもありましたが、プレイ室からわざわざ暗幕を外して教室に取り付け、授業が終わってからまたプレイ室に暗幕を取り付けることを考えると、「まあいいや、面倒くさい!」とやらないできたのとは大違いです。 ただ困ったことに、教材室にパネルを立てかけて置いておいたところ、パネルがしなってしまい窓に貼り付けた後にはずれやすくなってしまいました。簡単になおせないかと考えたところ、ホームセンターに売っている細身の角材を角枠に押しつけるようにすることで、パネルを押し込んで支えるようにしました。この方法ですと、吸盤がなくてもパネルや厚手の段ボール板があればOKです。角材は4~5本あるといいです。 |

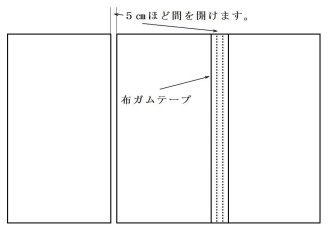

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)パネル式暗幕は吸盤を使って教室の窓にパネルを貼り付けていましたが、もっと簡単にできるパネル式暗幕の簡単版です。 (作り方) 使う材料は、段ボール板かホームセンターで売っているカラーダンパネ(何色かあります。1枚が700円~900円で180㎝×90㎝。)と黒色の布ガムテープ・ホームセンターで売っている180㎝の長さの細い板・角材(幅は3㎝~5㎝位あればOK)。 このままでも折りたためますが、パネル式暗幕のように収納を考えると板を2分割して(180㎝×45㎝の板にする)折たためるようにしたほうが収納時に場所を取りません。(段ボール板を切る時は、段ボールカッター。ダンパネを切る時はカッターナイフと定規があるといいです。) 布ガムテープは初めは横に貼っていき、(板と板との間は窓の段差を考えると5㎝くらいあるといいでしょう。)補強を兼ねて横に全部貼ってから縦に貼っていきます。布ガムテープの色は、黒が良いでしょう。 窓に取り付ける方法は、上の右の図のように、パネルを窓に立てかけたら、倒れないように板(角材)を少し斜めに押しつけてから直立させればぎゅっと押さえつけることができます。板は4~5本あるといいでしょう。材料さえあれば簡単に作れて何年も使えるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは、いかだ社「教室でできるクイック5分間工作」に出ていたものに、使いやすいように少し手を加えたものです。 もともとは紙皿の裏側に隠された絵や漢字から「何が出てくるかわかるかな?」「さあ、何の字でしょう?」と遊びながら学習できるものです。 作るのが簡単なわりに色々な形で各種の学習に使えそうなので、私も作ってみました。養護学校の障害が余り重くないお子さん達や特別支援学級のお子さん達の教材に使えると思います。活用の仕方は、個々の先生方の発想の豊かさから生まれてくると思います。私の担当するのは、障害の重いお子さん達で目に障害のある子も多いので、今はその点をどうするかと思案中です。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 教室で活用するペープサート用の舞台です。 ペープサートは、1学期は廊下に置いてあった他グループが何かの学習で使ったパイプの枠を使い、ペープサート用の舞台として使いました。とりあえずということで使っていたので、このパイプの枠はゆくゆくは返さなければなりません。 「自分たちの専用の舞台があるといいよね。」とグループでの話し合いでも出てきたのと、今年度の全校研究の研究グループの中の教材・教具グループの先生方が、グループの教員5名中に3名いたことから、「じゃあ、作ろう!」ということになりました。 大きいと置いておく場所がないので、今までのサイズよりは多少小さめにするようにし、使わない期間は置き場所に困らないように、舞台の木枠と脚の部分(台形)ははずせるようにしたものです。この台形の脚は、木枠とボルト・ナット(蝶ナット)で固定してあるので、はずすのも簡単です。これで置き場所には全く困らなくなりました。また、100円ショップで買ったケースを舞台の裏側にヒートンでぶらさげて、各種の道具などを入れられるようにしてあります。 (材料・道具) 角材、段ボール板、ボルト・蝶ナット(8㎜径)、彗星ペンキ、刷毛、15㎜厚ベニヤ板、L字金具、ヒートン、ひも、電動ドリル・電動サンダー、ドライバー、錐 (作り方) 木枠を角材で作る。木枠の大きさは、教員が2人隠れて使える程度の大きさにする。大きい方がいいのだが、角材の長さや教室で邪魔にならない点等を考慮して考える。ベニヤ板は木枠の土台(脚)部分になるように台形にカットする。木枠と脚に当たるベニヤ板は、8㎜の穴を電動ドリルであけ、ボルト・蝶ナットで接続させる。段ボール板は舞台の下側に教員が隠れられる高さを確保して、ひもで木枠に固定する。 |

家庭学習に使うプリント集です。 学校では、週に3時間しか国語・数学の授業がないので、文字(ひらがな・数字)や運筆練習・計算・お金の学習等のプリント学習はなかなかできません。教員数と生徒数の関係や学習グループの生徒の幅が大きすぎることも原因のひとつになっています。ひらがなを全く理解していない生徒さんから単語が書ける生徒さんまでいるので、指導が難しくなっています。 ちょうど保護者からも要望があったので、夏休み中に「運筆練習・ひらがゴシック書き順付き・ひらがな教科書体書き順付き・ひらがな教科書体白抜き・数字書き順付き」の各プリントを作りました。ひとりの生徒にファイル2冊分になります。(枚数だけなら100枚位) 書くことへの苦手意識がある生徒さんが多いので、やりやすいプリントからやっていいですよということにしました。 中学部になると、小学部からずっとやってきたのに覚えられないという負の意識を生徒が持っています。保護者の方々には「学習グループ通信」でねらいや使い方についてお知らせしていきます。 |

私や学部の国語・数学グループの先生方で使った国語・数学のプリント集です。このプリント集は、授業の中でも使いますし、宿題として使うこともあります。 個々の先生がプリントを作っていると、保護者からの要求などに対応しきれないでいるケースが出てくるので、学習グループの先生方と話し合って、運筆練習・ひらがな・カタカナ・漢字練習のプリントや数字の書き方・数の対応・簡単な足し算・引き算のプリントを作ったものになります。 冊子にして分類ごとにしてあるので、各先生は使うときにコピーを取って活用するようにしています。 |

短い文章を作る際の学習に使う教材です。{単語と単語を結ぶ助詞の学習)「わたし」「は」「かいもの」「に」「いきます。」、「〇〇さん」「へ」「えんぴつ」「を」「かしました。」等、助詞を正しく使うことを学ぶのにわかりやすい教材といえると思います。 助詞は「て」・「に」・「を」・「は」・「と」・「が」・「に」・「の」・「へ」等があります。ホワイトボードにマーカで単語(「ぼく」「おみせ」「いきました。」等)を書き、文章になるように単語と単語を選んで助詞でむすびます。 ホワイトボードも助詞のカードも下地がカラーボードで、そこにマグネットをつけてあるので、黒板に貼って学習できます。勿論机の上で学習に使ってもOKです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」のページをご覧ください。 |

絵本や紙芝居の読み聞かせの時に、「さあ、はじまるよ。」と言って叩く拍子木です。 作業班の作品作りを行っている際に角材が少し残ったので、拍子木を作ることにしました。前の学校で小学部にいた頃、絵本の読み聞かせを行うときに、学校にあった拍子木をカンカンと叩いて「お話しのはじまりはじまりー」とやっていたことを思いだしたこともあります。 (作り方) 角材を2本用意すれば終わりというようなものですが、先日テレビで下町の職人さんの拍子木作りを見ることがあり、拍子木は四角ではなくて、叩く面は丸みを帯びるように作ってあることを知りました。木の平らな面同士で叩くよりも、丸みを帯びている面同士で叩く方が澄んだ音になります。さすが下町の職人さんは違いますね。木の材質はなるべくは硬い木のほうがいいのですが、木材の専門店に行かないとなかなか手に入らないので、手元にある栂でやってみたものです。 中学部ですと読み聞かせをする機会は少ないのでいつ出番がくるかわかりませんが、学部に残していきます。読み聞かせの機会にでも使ってみます。どちらかというと、小学部辺りで使ってもらえればいいのかもしれません。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)国語の授業で行っているお話し「おむすびころりん」で読み聞かせの後に、子どもたちがおじいさんのようにおむすび(ここでは木の球)を穴の中に入れる活動のためもものです。 (学習時の使い方) おむすび=木の球を穴の中に入れると、中に入っている木琴の上を木の球がカラコローンと転がり、最後にステンレスのボウルの中にカキーンと音を出して入っていくというものです。授業では、子どもたちが順番におむすびを穴の中にいれましたが、おもしろがって2個3個と入れるようになりました。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

電子黒板を使った授業と並行して、自分の名前や送りたい友達・先生・家族などの名前を練習するプリント・宛名書きを練習するプリント・年賀状の裏面の挨拶やことばを練習するプリントの例です。 宛名など書く部分に枠が付いているので、何処に書けば良いのかがわかりやすくなっています。 (作り方) 年賀状をスキャナーで読み込んで写真データ化したものをワープロソフトの「一太郎」に貼り付けたもので、右側のものは、どこに名前や住所を書くかわかるようにページの左側に説明が入っもの、右側のプリントの方は、その説明を省いたものです。 左の写真は、葉書よりも大きな紙に住所や名前を書くところを枠で表しているプリントです。「一太郎」に葉書の写真を挿入し、葉書の写真の中にレイアウト枠を作成してその中に罫線を引いて、ここに書くということがわかるようにしてあります。ひらがなが書ける生徒さんは、簡単な漢字も練習していきます。 ひらがなはなぞり書きしかできない生徒さんの場合は、教員が薄く書いた字を練習したり、夏休みの宿題で使った各生徒さんの名前練習のプリントも使っていきます。夏休みの宿題用に作ったプリントは、文字が薄く印刷してあるものでなぞり書きに使えるものです。50音の練習も引き続き必要になるかもしれません。 |

葉書(年賀状)に宛先の住所や名前・自分の住所や名前を書く練習を上に載せた年賀状の練習プリントで行いますが、どうしても書く字が大きくなりすぎる生徒や名前等を書く場所がなかなかうまく決められない生徒用に考えた書く場所がわかるシートです。 (学習時の使い方) シートの間にはがきをはさんで使います。宛名や名前を書く部分が枠になっているので、字を書くときに字が大きくなりすぎるのを防ぎます。 できればシートは使わなくても、葉書のどの場所に住所や名前を適当な大きさの字で書けるようになって欲しいと思いますが、なかなか場所やスペースを理解できない生徒がいるので・・・。住所を書くことは難しくても、名前が書けるといいのですが。 (材料・作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)葉書の書き方練習(学習)で教員が黒板に葉書の見本を貼り書いて見せるときに使う教材です。 先生が使うものですが、お子さん達が机の上で使っても良いでしょう。ホワイトボードなので、書いたり消したりは自由にできます。長らく使うと黒ずんできてしまいますが、その時は新規に作り直せばいいだけです。お子さん達が見やすいようにB4サイズの大きさになっています。切手と郵便番号のパーツは交換ができるようになっています。 (材料・作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)書き順のついた小1の漢字学習用のプリントに使う「書き順のデータ」です。 (作り方) 書き順は、文字の1画ずつを濃くするということはできないので、書き順の部分は1画ずつサインペンで手書きし、そのプリントをスキャナーで画像化してから、手書きの書き順の部分だけトリミングしてあります。 プリントの全体を画像化してしまうと、練習する文字を減らしたり増やしたりすることや、イラストや写真と文字の組み合わせを変えることができなくなるからです。書き順のところだけデータ化(画像化)しておけば、使い道が自由になりやすいと思います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上の書き順のデータを使って作った小1の漢字プリントです。 漢字練習をするプリントですが、漢字の横に書き順を①②③・・・と数字をいれるか考えましたが、漢字は画数が多く小1の漢字でも10画前後のものがけっこうあります。数字(順序数)の理解が足りない生徒さんがグループには多いので、通常の書き順をつけることにしました。 練習する文字数は余り多いとあきてしまうので、少なめにしてあります。プリントを作る際には、その漢字に合ったイラストや写真をいれますが、最近では写真やイラストと漢字を重ねて記憶しやすくするという試みが行われています。 学習グループには自閉症のお子さんだけではないのと、その辺の試みがまだ熟成されたものとは感じられないので、通常の形のプリントにして生徒の反応を見ていくことにしました。 書き順は、文字を薄くすることでなぞり書きをしやすくすることはできますが、1画ずつ濃くするということはできないので、書き順の部分は1画ずつサインペンで手書きし、そのプリントをスキャナーで画像化してから、手書きの書き順の部分だけトリミングしてあります。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 子どもたちが飽きないように練習する漢字の数を少なくしたプリントです。 薄い漢字をなぞったら、白地の所に漢字を書くようにします。 漢字の練習プリントは、漢字の書き順付き等色々な形のプリントを作って生徒に使ってもらいましたが、これが一番良いというものは見つかりませんでした。 ある子は、練習する漢字の数がプリント内に多いと途中で飽きてしまうというか集中力が続きません。漢字の数が多くても練習出来る子の場合、ただ書いているという感じがします。覚えようという気持ちが余り感じられないのです。こういった例が多くあるので、個々のお子さんの特性に合わせてプリントを作るしかないという感じがしました。何種類か作って使ってもらい、その子に合ったプリントの形式を見つけるようにするしかないようです。 |

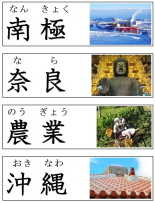

漢字の学習では、読み書きが重要ですが、子どもたちが生活していく上で、漢字が書けなくても読めることで理解できることの幅が広がると思います。 私たち大人でも「坩堝」という漢字を書けなくても、「るつぼ」と読めればことばの意味は理解できます。 このように漢字を書けなくても読めることは、障がいのある子どもたちや日本語が余りわからない外国籍の子どもたちには意味のある学習になるでしょう。 右上の写真のようにカードにして使ったり、表の状態にして教室の壁に貼ったり、子どもたちの家庭学習用に使ってもらったりと活用の仕方は様々になると思います。         |

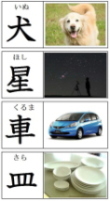

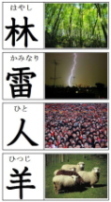

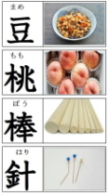

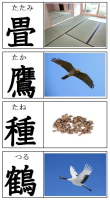

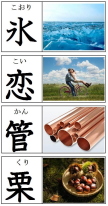

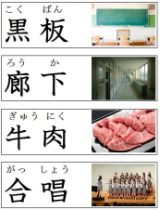

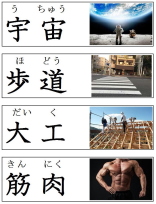

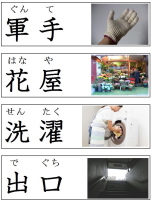

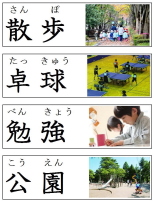

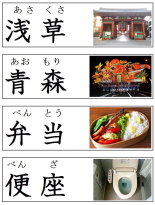

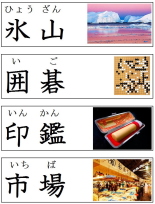

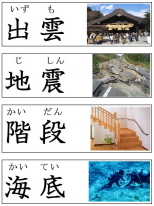

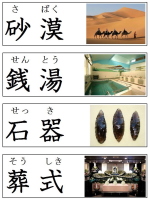

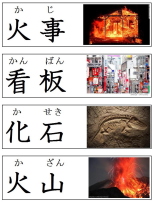

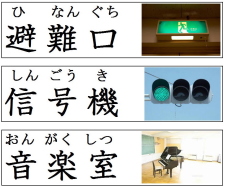

漢字とそれが意味するものを写真で表した漢字カードです。漢字とイメージがつながりやすくなるでしょう。 障がいのあるお子さんにとって、漢字は記号のように捉えると、ある意味ひらがなよりも簡単に覚えていけるもののようです。 ひらがなが余り読めないようなお子さんが、漢字なら意味がわかるということはよく見られることです。形が記号として記憶出来るのであれば、具体的な画像が横についていることで、理解も高まることでしょう。 この「漢字カード」では、名詞(例えば「目」・め)を画像で表しています。動詞に関しては画像で表すことは結構難しいことですが、全くできないということもありません。ノートに鉛筆やボールペンで書いて文字を覚えるのは苦手でも、見て覚えるということが得意なお子さん達の教材として、もっと活用されてもいいものだと思います。 |

| 見て覚える漢字カード2 |

|

| 見て覚える漢字カード3 |

|

| 見て覚える漢字カード4 |

|

| 見て覚える漢字カード5 |

|

| 見て覚える漢字カード8 |

|

| 見て覚える漢字カード11 |

|

|

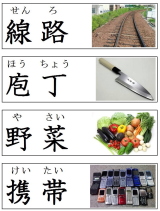

| 見て覚える漢字カード9(漢字2文字) |

|

| 見て覚える漢字カード12(漢字2文字) |

|

| 見て覚える漢字カード13(漢字2文字) |

|

|

| 見て覚える漢字カード10 |

|

「見て覚える漢字カード」をどれだけ理解・記憶できたかを試すための漢字と写真が分かれたカードになります。 (学習時の使い方) ある漢字のカードと写真カード数枚を黒板に貼り、その漢字にあった写真(例:石ならば石の写真。家ならば家の写真)を複数の写真の中から正しく選べるかを見ます。 選択する写真が多いと混乱しやすいので、写真は初めは2枚から選ぶようにし、慣れてきたら3~4枚くらいにします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)校内にあるパネルシアターのボードは数が限られていて、好きな時に使えないのでいつでも使えるようにとグループの先生方と作ったものです。 パネルシアターのボードは学校にありますが、全学年や全グループにあるというわけではないので、みんなで使い回すようになります。しかし、そうはいっても年間計画で調整していくのも大変なので、自分たちの学習グループ専用のものを作ろうということで作ったものです。材料さえあれば、10分もかからずにできます。2学期の授業から早速使います。 (材料・道具)5㎜厚ベニヤ(段ボール板でも可)、パネルシアター用のネル、(ネルは大きなホームセンターに売っていますが、学校出入りの業者さんに頼むと持ってきてくれます。)、布ガムテープ (作り方)5㎜厚ベニヤ板か段ボール板にネルをとりつけるだけです。ネルはしわができないように四隅をよく引っ張って伸ばし、裏側に回した分を布ガムテープで貼り付けるだけです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)小学部にあるブラックシアターの台が壊れていて使えなくなっているということで、作って欲しいとグループの先生方に依頼されたものです。 学校には、各学部に1台ずつブラックシアターの台(?)があるのですが、小低のそれはライトを吊り下げている金属アームがなくなってしまった為、使うことができなくなっていました。アーム自体は4500円で買えるそうなのですが、注文してもすぐ買えるようでもなく、自作するのはかなり難しいので、これじゃ使いたいときに使えないじゃないかと思っていました。 2学期の授業についての話し合いで、学習グループの先生が使いたいと言い出したので、従来あるものの修理も頭の中にいれながらも、夏休みに台ごと作ってしまうことにしました。自分たちの学習グループ専用のブラックシアターがあれば他グループに気兼ねなく使えることと、自分たちが使わない時には、私達と同じように困っている学習グループに貸してあげられるからです。  作る上で考慮したのは、目線が低いお子さんたちのことを考え、ライトの高さ(ボードの高さも)が自由に上げ下げできるようにすることと、使わない時は置き場所を取らないように折りたたんでおけること、ライトを吊り下げる金属のアーム部分が、市販のブラックシアターの台にも応用が効くこと(学校にあるものの修理に際し、応用できること)としました。 (材料・道具) 角材、黒の水性ペンキ、木ねじ、ボルト・ナット、ブラックライト、長押フック2本、穴あきの金属の棒2本、輪ゴム、ゴムの板、アルミの板(0,3㎜厚)、ヒートン2本 (作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ひらがなが入っているカルタとひらがなが入っていないカルタ(カード)です。ひらがなが入っているカルタは、そのままカルタとして使えます。 ひらがなが入っていないカルタは、イラストに合ったひらがなを円の中に自分で書き込んで作るようにするものです。 ひらがなを練習する際にプリントで行うことが多いのですが、ただこつこつとプリント学習を行うというのは、生徒にとっては余り楽しくないというか苦痛になる場合もあります。 中学部の2・3年の国語・数学グループは8名中ひらがなを正しく50音書けるのは、1名いるかどうかという状況です。3学期にひらがな練習を本格的に行うに際して、今やっていることがこんな形になり、それでひらがなの練習だけでなく、みんなでことば(カルタの読み札)も考えて、カルタ遊び(学習)もできるんだよという風に動機付けができないかと考えて作った教材です。 小学校ならば教科書体を使いますが、特別支援学校のお子さんの場合は、文字の止めはねを覚えるのは難しいので、ゴシック体で線がわかりやすい文字にしました。 授業で個々の課題ごとに書きやすい文字を選び練習し、練習した文字を何も書いてないカルタの円の部分に書き込むことで毎回カルタの絵札ができていくようにしたいと考えています。今日習った・練習した文字がカルタになっていくというわけです。 1人にカルタ1セットを目指します。(紙などをすぐに破る生徒もいるので、生徒が○の中に文字を入れた後は、パウチをします。) 読み札は、全員で考えて行きます。例としては絵にこだわらずに『「へ」びの嫌いな○○君』『「そ」うじをみんなでがんばろう』など、生徒の口から出てくることばを大切にしていきます。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧下さい。 |

| カタカナ練習とカルタ |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上のひらがな練習カルタのカタカナバージョンです。 使い方はひらがなと同じで、プリント練習を行ってから、習ったカタカナを文字の入っていないイラストや写真の入ったカードの○の部分にカタカナを書いていきます。 カードは書くたびにカルタへと変わっていきます。写真のカルタは○の中に文字が入っているものです。文字の入っていないカルタもあります。 |

その子が一番わかりやすく覚えやすい「あ」からはじめることば・イラスト使えるように、同じ文字のカードを数種類用意してあげ、そこからカードを選べるようにしてあげれば、その子の文字への理解が多少なりとも向上するのではと考えた「同じ文字のカード」の単語の例です。 ※このカードは、文字の学習だけでなく語彙の少ない子や外国籍の子で日本語がまだまだうまく言えない子達の「ことばの学習」にも教材として使えるでしょう。

|

今から行う学習活動のこと(やること)をお子さん達に意識づける為に提示するボードです。 初めは声を出さないで提示し、お子さん達の視線がボードに向かったら、「これから〇〇を行います。」等のことば掛けをして何をするのかはっきりわかるようにしていきます。 内容は、「見る」・「聞く」・「話す」・「書く」・「考える」・「読む」ですが、その他のボード(「始める・行動する」「準備する」「片付ける」)も必要に応じて用意していくといいと思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」のページをご覧下さい。 |

100円ショップ(ダイソー)の商品を材料にして簡単に作れるひらがな文字のはんこです。 (学習時の使い方) 使い道は、図工で紙版画や絵を描いたときや書き初めなどの時に作品のわきに作ったお子さんの名前をはんこで押したり、国語の学習で単語(例「いし」「くち」「つくえ」)を構成する時に、お子さん達が自分で1文字ずつはんこの文字を並べて単語を作ったり版を押したりするのに使います。 自分で鏡文字を作ってゴム版や消しゴムや板に彫刻刀で彫って、文字の型を作るのは大変ですが、これですと簡単に作れるので、後はアイデア次第で活用の幅が広がると思います。このはんこを1文字~5文字程度入れるものを用意して押しやすくしていきます。 |

ひらがな文字の学習に使える50音のブロックは、 普通ですと「一太郎」「Word」といったワープロソフトで文字を作って印刷し、紙をはさみで切ってから木の板に貼りつける(またはマグネットシートにボンド等で貼りつける)という形で作りますが、パソコンがフルに使えない人でももっと簡単にできるものとして考えて作ったものです。 材料は、100円ショップで購入すれば文字の部分と木の板の部分で合計300円程度ですし、マグネットシートを使いたい場合でも100円増し程度で済みます。使う道具はカッターナイフとボンドくらいですので、20分~30分位でできてしまうのに使える教材です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ひらがなやカタカナを練習しているお子さんや、文字は書けるけれど乱暴で汚いからきれにな文字を覚えてもらいたいというお子さん達用のプリントです。 文字のなぞり練習は、1冊1000円位の市販のものがたくさん出回っています。インターネットで探せば学習のサイトに出てもいます。ただインターネットで手に入る物は宣伝の文字や絵が大きく入っていて、そのまま使うのはどうかなというものが多いのが現状です。 字を練習しているお子さん達の集中力が、絵や文字に関心がいってしまいそがれるからです。 また、市販のプリントは各種ありますが、文字の並べ方が「あいうえお」順だったり、誌面の構成がすっきりしていなかったり、点線で書かれた部分が子どもたちに逆にわかりずらかったりしたりもします。 自分で練習用のプリントを作ることができれば、市販のプリントのように「あいうえお」順ではなく、ひらがなを覚えやすい「し」・「つ」・「う」・「い」・「こ」などの文字から始められるように、好きに並べ替えることができます。子どもに合わせて字の大きさも自由に設定できます。 書き順に関しても「一太郎」で作る段階で①②・・・というように各順番ごとに数字や矢印を入れておけば書き順付きのプリントもできます。最初にひらがなやカタカナ、数字などを一度作ってしまえば、後は一人一人のお子さんに合わせたプリント作りができます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)カタカナを書く練習プリントです。 書くだけでなく壁に貼って見て覚えることにも使ってもらえるようにしました。 ひらがなほどカタカナは子ども達には身近ではありませんが、形がひらがなよりも単純なので、子どもたちには意外と覚えやすいようです。 |

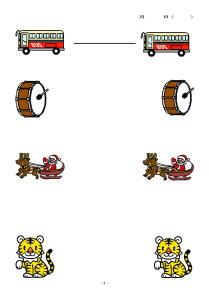

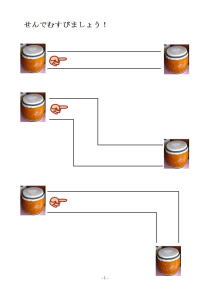

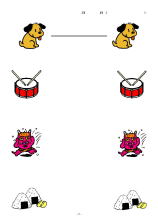

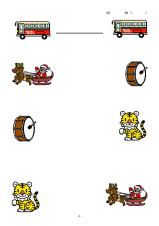

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)鉛筆やマジックなどを持たせるとぐるぐるとなぐり描きだけしかやらない児童がいます。絵カードのマッチングはでき、内言語も豊かなものを持っているのですが、線を目的のところに引くという活動ができません。 なぞり板や点線のなぞりがきを行う前に、興味のある絵を使った同じものどうしを線で結ぶ活動をやらせてみるために作ったプリントです。 好きなことには集中力をみせてくれそうなので、点線やなぞり板よりも力を見るには適当かと思います。 (作り方) 「一太郎」とカット集のイラストを使って作ったものです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ものの名前の学習や同じもの集め(カードや写真カード)、ひらがなの「い」や「く」のつくことば集め、カルタ等色々な学習場面で使えるカードとして作ったものです。 これ以外に世界の国旗カード、野菜カード、道具カードなど、できるだけ多く作ることで応用が利くようにします。公文のカードでもOKですが、こちらのほうは、大きさが1枚のカードで公文のカードの1/3~1/4位の大きさです。同じカード集めをやろうとした場合、公文のカードで同じものを複数買うのは大変なので、印刷すれば何枚でも簡単に作れるように自作したものです。1枚ずつに切り分けた後は、必要に応じてラミネートしたりします。 (作り方) 「一太郎」の部品のところからイラストを貼りつけるか、具満タン等のソフトから画像を貼りつけていく。罫線で四角を作り、その中に上記のように画像(イラスト等)を貼りつけていく。印刷したら厚紙にのり等で貼りつけ、乾いたらはさみで切って1枚ずつのカードにする。 (材料)「一太郎」、プリンター、スクールイラスト集等の画像ソフトや自分で撮った画像ファイル。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)このプリントは絵を見てその名前をひらがなで書くプリントです。 (例:「ごはんの絵」で「ごはん」。) このプリントは夏休みの宿題でのプリント練習の一部です。 (材料)(作り方) ワープロソフトの「一太郎」に、公文式のカードをデジカメで撮った物とカット集からの絵を貼りつけて作ります。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子ども達の好きな果物をカードにしたものです。 (使い方) ひらがなやカタカナで単語作りの学習をする際に使えるでしょう。ダイソーで売っているマグネットがつけられるホワイトボードのマグネットシートに印刷すれば、使いやすくなると思います。 また、家庭科では栄養を学ぶ際に「野菜」と一緒に使えるでしょう。外国人のお子さんの場合は、野菜以上に身近なたべものだと思いますので、国語の時間に単語の学習でも使いやすいと思います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子どもたちが書き順を間違えるところを見ていると書き出しのところで必ず間違えているので、文字の書き出しのところに、「一太郎」の作図機能で○を加えてあげれば、そこから書き出すということもわかります。○は黒以外の色にしてあげれば、よりわかりやすいでしょう。 上の「書き順付きひらがな練習プリント」を作る時に、いちいち文字や数字を画像化するのは面倒だなあと感じていました。先日、友人のA先生とそんな話をしていたら、『「一太郎」で文字の色を変えられるわけだから、黒ではなくて灰色にしたらいいんじゃないか・・。』という話になりました。そんな簡単なことになんで気がつかなかったのかと、ちょっとショック!文字や数字を書いて覚える(なぞる)際に文字が薄く印刷されれば画像にして濃度をさげるような面倒な手間はいらなくなるわけです。 (材料・道具)(作り方) ワープロソフト「一太郎」、プリンター 「一太郎」で子どもが習う文字を打ち込んでいきます。文字は、教科書体かゴシック体。(正しい文字?というところでは教科書体ですが、ゴシックのほうが簡略した感じがあって子どもたちにはわかりやすいかもしれません。) 文字色を選んで灰色に文字を変えます。作図機能で○(●)を選び、文字の書き出しのところに○を描きます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この「はらぺこあおむし」の人形は、本屋さんの絵本コーナーで売っていました。値段は結構高かった気がします。あおむしの人形を安い材料代で自作できれば良いのですが、ここまでのレベルまでにはいかないだろうということで購入。 市販品であっても子ども達が喜んでくれれば自作にこだわる必要はないでしょう。このあおむしは、絵本の読み聞かせの時に使いました。ちょうど大型紙芝居のはらぺこあおむしを作ったあとでしたので、紙芝居の画面の果物の穴をこのあおむし人形が通り抜けるのは、子ども達にとても好評でした。 |

単語作り等に使える50音ブロックです。 ひらがな50音ブロックのワープロ版です。文字は100円ショップのものですと正確さに欠けますが、ワープロソフトの「一太郎」や「Word」を使えば教科書体で印刷できるので、正確な文字になります。 単語作りに使うことを考えると50音1セットでは足りなくなるので、2~3セット欲しいところです。紙を貼りつける板の部分を100円ショップの商品「木のアルファベット」を使うことで簡単に作ることができます。今までは、この木の部分を作ることが面倒で、誰でも作れるというわけにはいかなかったのですが、「木のアルファベット」さえあれば、あとはワープロソフトが使えれば簡単です。 |

この発泡スチロールで作る落款自体は、昔からあるので特に珍しくもありませんが、書き初めをおこなった児童や生徒の作品をより本物っぽく見せてくれるので、作り方を知っていると便利です。 材料さえ用意すればほんの数分で生徒も作れますので、消しゴムで作る落款よりもお手軽かつ費用も少なくてすみます。 (材料・作り方) 発泡スチロール、鉛筆、紙、マジック、カッターナイフ、はさみ、朱肉 ①発泡スチロールを適当な大きさにカッターナイフで切ります。 ②スチロールの大きさに合わせて紙を切ります。紙に名前や絵を描きます。 ③名前はそのまま写したままでは半紙に写すと反対になってしまいますので、名前等を書いた紙を裏返してスチロールの上に置き、鉛筆などで紙の上からなぞります。(名前を紙に書くときには、裏返したときに見やすいようにマジック等で書いた方がわかりやすいです。) ④スチロールに鉛筆で書いた線が出ますので、それを油性のサインペンなぞって更に深く後が残るようにします。 ⑤スチロールに朱肉をつけて半紙に押せば落款になります。 |

トップへ