| このページでは、「教材・教具の制作が初めて・・。」という方や「やったことはあるけれど、もっと子どもたちに合ったいいものが作りたい!」という方々の参考になるように、制作の手順を0から完成まで写真・図解等の説明を付けて、だれでもわかるようにすることをねらいとしています。(作品紹介では、細かな点まで説明できませんので。) |

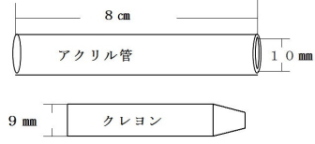

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている風船、ホームセンターで売っているアクリル管(穴の大きさが10㎜のもの。700~800円位)、ビニールテープ、ビー玉、のこぎり(できればきれいに切れるクラフトノコ・ホームセンターで売っています。) |

①クレヨンの太さは大体9㎜なので、穴の大きさが10mm(内径が10㎜)の大きさのアクリル管を買います。 ②アクリル管は、8㎝の長さに切ります。切るところにビニールテープをぐるぐると巻いておくと、クラフトノコ(なければのこぎり)でアクリル管を切る時にビニールテープに刃をあてて上手に切れます。 ④右側の写真のように風船の口の部分を折り返します。ある程度の長さを折り返さないと、クレヨンを持つ時に指があたるので指が当たらないところ位まで折り返します。・・これで完成です。 ○風船が管とクレヨンの間にあるため、そこで摩擦がおきてクレヨンを紙等に強く押しつけても動かなくなるわけです。管の反対側の風船を引っ張ると風船のゴムが伸びて、クレヨンとアクリル管の間の摩擦の力が減るから、入れたり抜いたりできるようになるわけです。 |

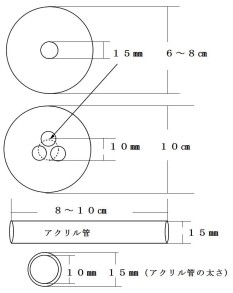

| (材料・道具) MDF材、アクリル管、コンパス、半丸のヤスリ、ボール盤か電動ドリル、電動ジグソー(または、糸のこ)、風船 |

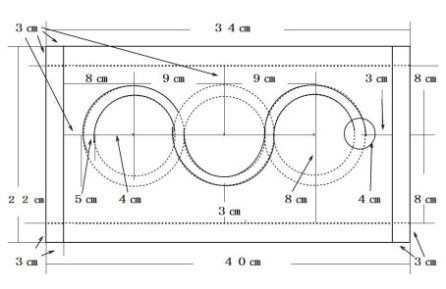

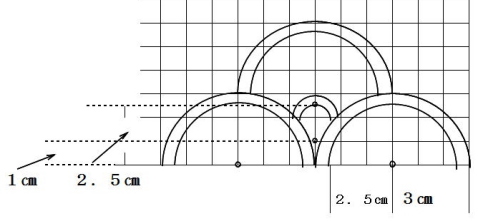

(制作の手順) (制作の手順)①オレンボ2の場合 左の上の寸法のようにMDF材を電動ジグソーか糸のこで切り取ります。(半径4㎝位の大きさの円。円の中心に15ミリの穴を開けます。) ②アクリル管(長さは8~9㎝位がいいです。太さは上のオレンボの作り方を参照)が、穴に入るようにヤスリで穴を削っていきます。 半径5㎝の円にMDF材を切ります。3個の穴は円盤の中心に直径10㎜の円を描いてから3個の円を描きます。3個の円の大きさは15㎜。 ④穴にオレンボのアクリル管が入るように必要に応じて半丸ヤスリでみがきます。 |

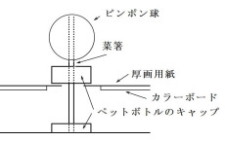

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているA3の厚紙(厚画用紙1枚)と工作用紙、ボンドか両面テープ、はさみ、千枚通し、プラスのドライバーの小さめのもの、鉛筆等のペン、デザインナイフかカッターナイフ(デザインナイフの方がお勧めです。デザインナイフは、ダイソーでもホームセンターでも売っています。)、ピンポン球(1個)、菜箸1本(ダイソー)、ペットボトルのキャップ(2個)、のこぎり(できればクラフトのこ)、定規、 |

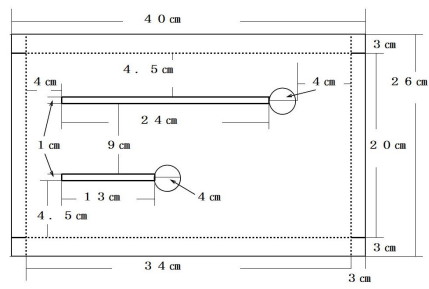

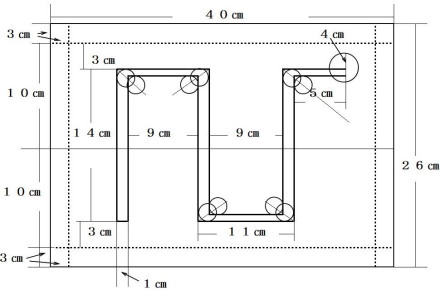

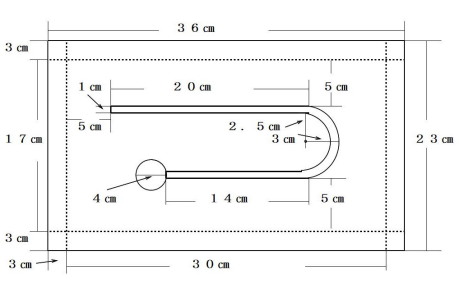

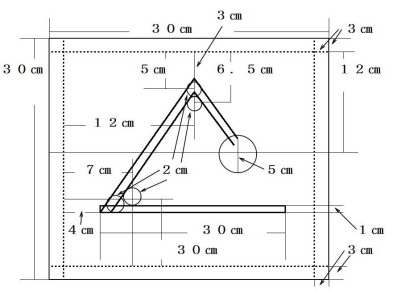

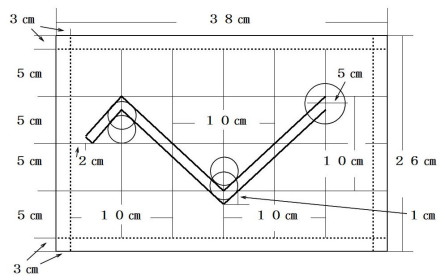

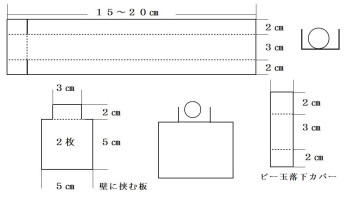

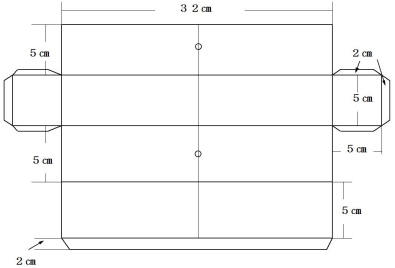

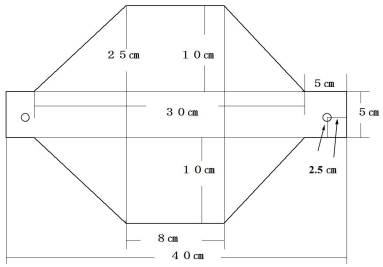

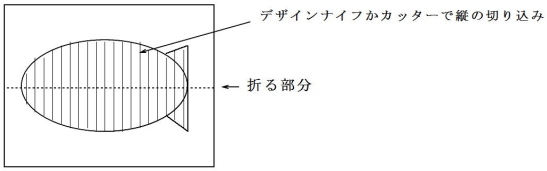

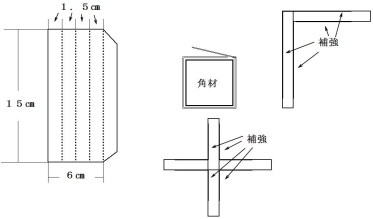

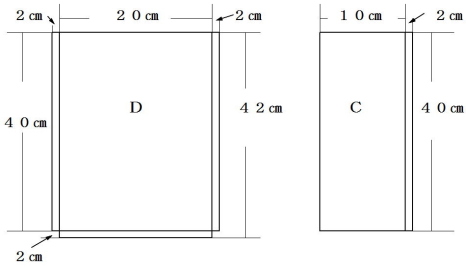

| (制作の手順) ※下の寸法図は、右側の写真のスライド盤の形の寸法図が左に載せてあります。箱形(底はなし)の部分はA3の厚画用紙。 ①ピンポン球に千枚通しで穴を開けます。その穴に小さいプラスのドライバーを差し込んで穴を穴を広げます。 キャップは2個なので、同じように穴を開けます。  ④下の寸法図を参考にして、厚画用紙に線を引いたり円を描きます。 (※レールの部分で角が四角ですとスムーズに取っ手部分を移動させづらいので、右の図のように円を2個描いて角を丸みのついた状態にします。) ⑤ハサミで切り取ります。レールの部分や円の部分は、デザインナイフで切り取ります。 ⑦カラーボードを蓋の寸法より少し小さめにカッターナイフで切ります。(例:40㎝×26㎝ならば、カラーボードは39㎝×25㎝位にします。) ⑧カラーボードを蓋の部分の下に敷いて、鉛筆等で蓋のレールの部分や円の部分をなぞります。 ⑨カラーボードを外して、デザインナイフで引いた線や円の幅・大きさよりも一回り大きく切り取ります。 ⑪工作用紙でL型の板を作り左の写真のようにボンドで貼って補強します。 ⑫底のない箱形の下に厚画用紙を置きます。厚画用紙でL字型の板を作って箱形の左右・前後の壁になる部分に貼って下の厚画用紙にボンドか両面テープで貼り付けます。 ⑬ピンポン球の取っ手部分を円の穴から入れ、キャップの下側を底につけてから、上側のキャップを押して高さを調整して完成です。        |

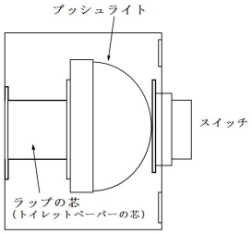

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)、またはA4厚画用紙、貼れるカラーボード、ラップの紙の芯、工作用紙、速乾ボンド、クラフトのこ、またはのこぎり(※切り口がきれいなのは、クラフトのこです。ホームセンターで売っています。)、ノギス、コンパス、速乾ボンド、定規、ペン、ハサミ |

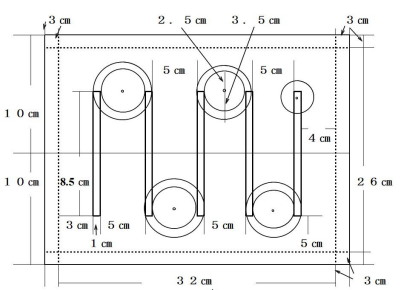

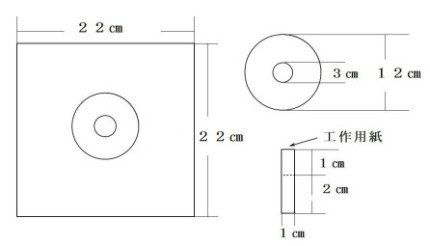

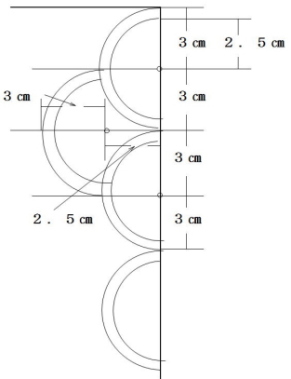

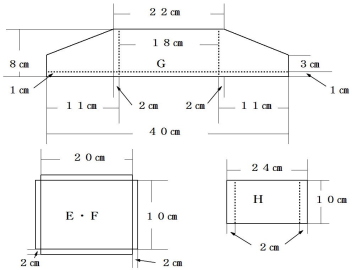

(制作の手順) (制作の手順)①リング抜きの支柱になる、ラップの紙の芯の長さを決めます。 ②クラフトのこ(右の写真)で支柱を切ります。 ③下の図のように、厚紙(厚画用紙)に大きな円と中心に小さな円をコンパスで描きます。左の写真のように、円盤をハサミで切り取ります。(※円盤の枚数は、6~7枚)  (※支柱の通る円盤の中心の小さな方の穴は、ラップの紙の芯の幅をノギス(※右の写真)で測って調べます。・・ノギスがないときは、定規でもOK。今回使ったラップの芯は29㎜だったので、穴は30㎜より一回り程大きくしていきます。寸法図には3㎝と書いてありますが、実際は34㎜くらいです。支柱より一回り大きな円にするのは、この後に支柱にL字型の工作用紙を貼るからです。その分支柱が太くなるので、円を大きくするわけです。) (※支柱の通る円盤の中心の小さな方の穴は、ラップの紙の芯の幅をノギス(※右の写真)で測って調べます。・・ノギスがないときは、定規でもOK。今回使ったラップの芯は29㎜だったので、穴は30㎜より一回り程大きくしていきます。寸法図には3㎝と書いてありますが、実際は34㎜くらいです。支柱より一回り大きな円にするのは、この後に支柱にL字型の工作用紙を貼るからです。その分支柱が太くなるので、円を大きくするわけです。)④工作用紙で、右の図のようにL字型の形を8本作ります。※(1㎝と2㎝の間で折ってL字型にします。)  ⑤上の写真の左から2番目のように、支柱の下側にL字型の工作用紙を貼ります。この工作用紙が支柱を支えるようになります。 ⑤上の写真の左から2番目のように、支柱の下側にL字型の工作用紙を貼ります。この工作用紙が支柱を支えるようになります。⑥厚紙(厚画用紙)を右の図のように22㎝×22㎝で切ります。 ⑦四角い厚紙(厚画用紙)を「貼れるカラーボード」に貼ります。 ⑧上の右から2番目の写真のように、支柱を四角い厚画用紙(カラーボード)にボンドで貼ります。 ⑨厚紙(厚画用紙)の円盤6~7枚をボンドで貼って左の写真のようにします。これで完成です。 (支柱が曲がっているタイプ) ①支柱の切り方は、45°で支柱はつなげると直角になり、20°・30°といった45°以下の角度にすれば、下の右側と真ん中の写真のように揺るかやな角度になります。それ以外は、上のリング抜きの作り方と同じになります。 黄色い方も普通に使うのであれば問題はありませんが、ラップの紙芯のほうがお勧めです。紙が薄いとどうしても強度が気になりますから・・。 |

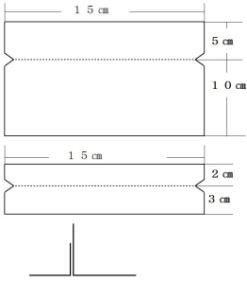

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているA3厚紙1枚(厚画用紙)・強力両面テープ・マジックテープ、定規、デザインナイフかカッターナイフ |

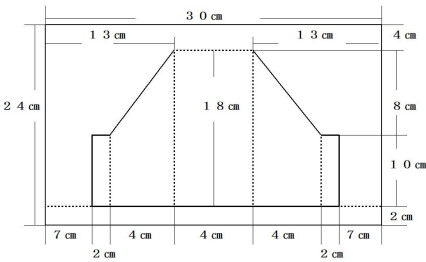

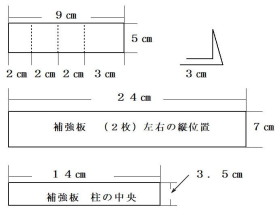

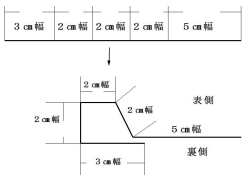

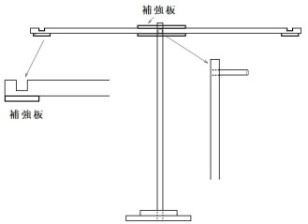

①左の寸法図のように厚画用紙に描きます。 ②はさみで切り取ります。 ③左の図の太線部分は、デザインナイフで切り込みを入れます。この部分が支柱になるところです。 ③切り込み部分を切ったら、点線部分を定規を使って折ります。 ④支柱部分両サイドの2㎝幅のところにマジックテープを表面・裏面に貼ります。 ⑤補強板を縦の両サイド(7㎝幅のところ)と柱の部分中央のところ(4㎝幅)のところの折り目の部分に貼り付けます。これで完成です。 (※ブックスタンド・シートの強度を上げるには、シートの表側にもう1枚厚紙(厚画用紙)を貼るようにすると格段に丈夫になります。 また、右の写真のように支柱の足の部分で床に接する面に、滑り止めシートを貼ることで支柱の足が滑らなくなります。) |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている工作用紙、ボンド、はさみ、絵の具(緑色に塗る特)、アサヒペンのメッキ調スプレー |

①工作用紙を幅3㎝で横にハサミで切ったものを1本・幅3㎝で縦に切ったものを1本作ります。これをボンドで貼って月桂冠の土台の輪にします。 (※長さは頭に巻いてみて、大体の長さを決めます。) ②手書きで葉の形を描き、デザインナイフかカッターナイフで切って葉の型紙を作ります。(※葉の形に切り取ったものだと、いくつも葉を描く時に葉を押さえる指の位置を変えなければならないため大変です。左の写真のように形を切り抜いた型紙の方が、たくさんの葉を描くのはずっと楽です。) ③葉の型を切り取った型紙を使ってたくさんの葉を工作用紙に描きます。描いた葉をはさみで切り取ります。 ④幅3㎝の工作用紙をつなげて作った輪に葉をボンドで貼っていきます。 ⑤下の写真のようにボンドは少しだけつけ、まずは葉を真ん中辺りに貼ります。次に葉を斜め上向きに貼ります。下側に斜めに葉を貼ります。3枚貼れたら、次は斜め上に葉を真ん中の葉の下側に差し込んで貼ります。下側も同じように貼っていきます。これを繰り返して、輪になった台が見えないようにして1周貼り付けます。 ⑥葉が少ない感じのところに葉を貼って月桂冠らしくしていきます。 ⑦葉を左下の写真のように上向きに反るようにします。ただ貼っただけですとペタッとした感じになってしまうからです。 ⑧緑の月桂冠にするなら、緑色の絵の具を塗ります。金色や銀色等にするならアサヒペンのメッキ調スプレーを使います。乾燥させたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているA3の厚画用紙(厚紙)、ボンドか両面テープ、定規、鉛筆等のペン、ハサミ、コンパス、デザインナイフ、ビー玉、ペットボトルのキャップ |

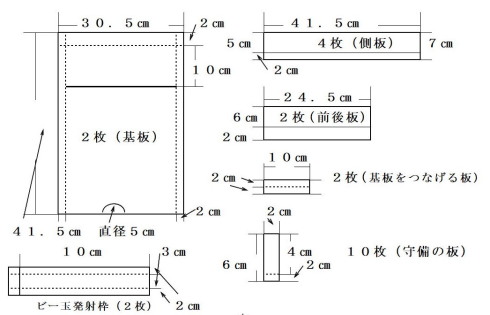

(制作の手順) (制作の手順)①左の寸法図のように、厚画用紙に定規で線を引きま |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている厚紙(厚画用紙)、ホチキス(ステプラー)か速乾ボンド、定規、はさみ、ペン |

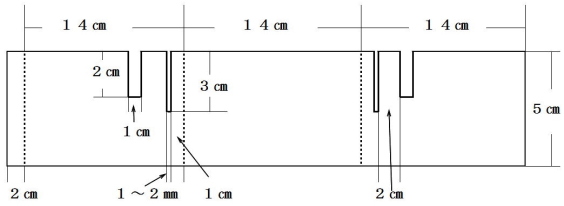

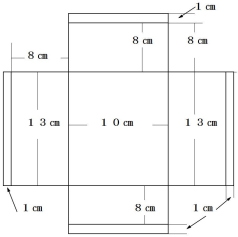

①左の寸法図のように、厚紙(厚画用紙)に定規で線を引きます。 ②本やスマホや紙を差し込む部分を切り取ります。(幅が1㎝と1~2㎜の計4カ所) ③ハサミで全体を切り取ったら、点線部分を折り曲げます。 ④上の右側の写真のような形にします。左の図の左側の2㎝幅のところを右側に重ねて速乾ボンドで貼り付けるかホチキスで留めます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーや文具店で売っているバインダー、はさみ、穴開けパンチ |

①バインダーを広げます。写真のように閉じる部分がついていない方をハサミで切り落とします。 ②右の写真のようになるよう、穴開けパンチでバインダーの四隅に穴をあけます。 この穴が画鋲を留めるときの穴になります。これで完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているクリアフォルダーのカラー半透明、白い厚画用紙、はさみ、サインペン、デザインナイフかカッターナイフ、ボンド、絵筆 |

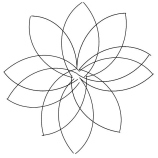

①真ん中の写真のように、クリアフォルダーの閉じている部分をハサミで切り取ります。 ②クリアフォルダ-を広げます。 ③工作用紙か厚画用紙で花弁の形を作ります。花弁の形(葉ぱのような形)を描いたら、デザインナイフかカッターナイフで切り取ります。 ⑤描いた形をはさみで切り取ります。クリアフォルダーには、赤・黄・青・緑の色が入っているので、それぞれの色で形を作っていきます。 ⑥白い厚画用紙にボンドで1枚ずつ花弁の形を貼ります。ボンドは直接つけるのではなく、絵筆にボンドをつけて少量を花弁の1~2カ所につける位が良いでしょう。 ⑦すべて貼れたら、その上に本などを置いて重しにしてボンドを乾燥させます。ボンドが乾けば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているストロー(2種類・太い方に細い方が、すーっと入るもの2種類)、炭酸飲料のペットボトル、千枚通し、プラスのドライバー、ボンド、はさみ、ビニールテープ、ティッシュ、的(厚画用紙・絵の具、コンパス、定規、ペン) |

①左の写真のように、ペットボトルのキャップに千枚通しで穴を開けます。 ②その穴にプラスのドライバーを差し込んで穴を広げます。 ③ハサミの刃をぐるぐる回して穴を太い方のストローが入るように広げます。 ⑤細い方のストローの先端にビニールテープを2~3回巻きます。 ⑥細い方のストローの先端にティッシュを丸めて入れます。(空気が抜けないようにします。)ティッシュの変わりに、ストローの先端にボンドを少量入れてもOKです。 吹き矢の方は、これで完成です。 ①厚画用紙で円盤とL字型を作ります。写真の円盤は、直径が20㎝。 ②円盤に色を塗り、ボンドか両面テープでL字型を貼り付けます。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている工作用紙(紙の堅さが最適です。)・厚画用紙・アクリル絵の具・楊枝、はさみ、ボンド |

| (制作の手順) ①工作用紙を5㎜幅に切ります。(ハサミで切ってもいいのですが、学校にありホームセンターでも売っているペーパーカッターがあれば早くできます。) ②5㎜幅に切った工作用紙を適当な長さにハサミで切って花弁になる輪を作ります。 ③写真のような花弁の形にしたらボンドをつけて厚画用紙の台紙に貼り付けます。このとき本を数冊乗せるとしっかり貼り付けられます。 ④花弁の型の中にボンドを9分目くらい入れます。ボンドは乾燥すると容量が減るので、しっかり入れるわけです。 ⑤アクリル絵の具を少量入れます。(※チューブから直接入れても良いのですが、お子さん達だとぎゅっとたくさん入れてしまいやすいので、その時は絵の具は別な所に出して、それを楊枝ですくって入れると失敗がなくなるでしょう。) ⑥楊枝で円を描くようにゆっくりかき混ぜたり、ジグザクにかき混ぜたりして模様を作ります。かき混ぜるコツは、余り混ぜすぎないことです。適当に混ぜるだけで模様は生まれるので、気楽にやっても大丈夫です。 ⑦ボンド・絵の具を日陰で乾燥させます。乾燥するまでに4~6日かかります。乾燥がすんだら完成です。 |

ボンドは、乾燥すると量が減るので9分目くらい入れていきます。アクリル絵の具は、量が多いと模様がきれいに出ないので少なめが良いでしょう。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている紙コップ・アクリル絵の具(※ポスターカラーは、乾燥すると塊ができやすいので適しません。)・楊枝、はさみ、スプーン、速乾ボンド |

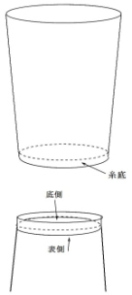

①ボンドを入れる容器になる紙コップの糸底を作ります。 紙コップをハサミで切って、底の部分だけを残すようにします。 紙コップは小さいものを使った方が、ボンドの量を減らせるのでいいでしょう。 ③アクリル絵の具を少量入れます。この例の場合は、白と青のアクリル絵の具を入れています。(※チューブから直接入れても良いのですが、お子さん達だとぎゅっとたくさん入れてしまいやすいので、その時は絵の具は別な所に出して、それをスプーンですくって入れると失敗がなくなるでしょう。) ⑤ボンド・絵の具を日陰で乾燥させます。乾燥するまでに4~6日かかります。乾燥がすんだら、後ろ側に安全ピンを画用紙(厚画用紙)で止めて完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている紙コップの一番小さいもの・アクリル絵の具(白)・工作用紙、楊枝、ボンド、アサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色)、はさみ |

①紙コップの底の部分を「糸底」と言います。この糸底がメダルの土台になる部分です。紙コップをハサミで切っていき、底に当たる部分まできれいに切ります。 ②工作用紙を幅5㎜くらいにハサミかペーパーカッターで切ります。工作用紙を使うのは、紙の厚さと堅さがちょうど良いからです。 ④糸底に工作用紙を貼り付けます。 ⑤アサヒペンのメッキ調スプレーの真鍮色を吹き付けます。 ⑥スプレーのペンキが乾いたらボンドとアクリル絵の具(白)を9分目くらい流し込みます。(※工作用紙で作った模様の隅はボンドが入りにくいので、狭い隙間には楊枝を使ってボンドが入っていくようにします。) ⑦ボンドが4~5日経って乾くと、乾燥することでボンドの量が減ってしまいますので、改めてボンドを少し流し込みます。 |

100円ショップのダイソーで売っている丸い紙の箱(箱のサイズには大・中・小がるので、大か中サイズ。)・光ファイバーのイルミネーションライト・黒い厚画用紙(白い厚画用紙でもOK)、千枚通し、ボンド、ペン、カッターナイフかデザインナイフ |

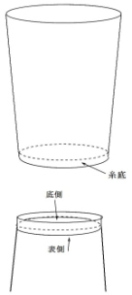

①箱の蓋の紙を取り外すためにカッターナイフで蓋の裏側を十字に切ります。 手で紙を引っ張れば割合簡単に外せます。紙を外すと蓋の枠だけになります。 ②黒い厚画用紙か白い厚画用紙(どちらもダイソーで売っています。)の上に蓋を乗せて円を描きます。(※コンパスで円を描いてもOK)描いた円をハサミで切り取り円盤状にします。この部分が星を作る円盤になります。 (※ 千枚通しをなるべく安全に使うために、千枚通しの先端にビニールテープを巻いておくと数㎜しか先端が入っていかなくなります。また、こうすることでより小さな穴(星)を開けることができるようになります。) ④星の大きさは小さい穴・中位の穴・大きい穴で決まります。小さい穴はビニールテープを巻いた千枚通しで開けられます。中くらいに穴は、千枚通しにビニールを巻かないで使えば開けられます。大きな星は写真のように千枚通しをズボッと突き刺せば作ることができます。 ⑥イルミネーションライトを箱の中に入れて完成。蓋ははずせるので、スイッチ操作も電池替えも簡単です。 星空ボックスは、テーブルの上に乗せて鑑賞するものですが、ボックスを立てた状態で使いたい場合は、ライトを固定しなければなりません。ただ、この作業をお子さん達が行うのは難しいので、先生方の作業になります。 ②イルミネーションライトのスイッチ部分が見えるように(操作できるように)下の写真の左のように、四角の穴をハサミ等であけます。 ③イルミネーションライトをぎゅうっと穴に差し込んでみます。差し込むことができるようでしたら、ライトの底の縁にボンドを塗り、スイッチの位置が四角の穴に来るようにして貼り付けます。ボンドが乾けば完成です。 これでライトは箱を立てても落ちなく使えるようになります。 |

100円ショップのダイソーで売っているイルミネーションライト・紙の丸い箱・A3の白い厚画用紙、障子紙、千枚通し、雑誌、ボンドかのり、コンパス、はさみ |

①基本的な作り方は、上の「星空ボックス」と同じです。違う点は、箱の蓋に障子紙を貼ることです。 ②蓋の紙をはがしたら、障子紙をのりかボンドで貼り付けます。蓋の上に本を載せておけばきれいに貼り付けられます。 ③はさみかカッターナイフかデザインナイフで障子紙の余分な部分を切り取り円にします。 ④星の円盤を作ります。厚画用紙に箱の蓋の大きさより1周りか2周り小さな円を描いてはさみで切ります。 ⑤上の図のように円を描いていきます。円の間隔が狭いところが黒い筋になり、円の幅が広い部分が星を描く部分になります。円の中央の小さい円は穴は開けません。ここにちょうどライトの光源が来るようにして使うからです。 ⑦星の円盤を蓋に貼ってある障子紙の上にのりで貼ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているイルミネーションライト・A3の白い厚画用紙、千枚通し、円切りカッター、ボンドかのりか両面テープ、定規、コンパス、はさみ |

①左の寸法図のように厚画用紙を切ります。 厚画用紙のパーツは、星を表す円盤・円盤の下に来る大きな円盤・底になる円盤・筒を作る長い板状のもの・星の円盤を固定するためのコの字状の板です。 ②左の図のように、板状の厚画用紙2枚を貼り合わせて1枚の板状にします。この板を丸めて筒を作ります。筒の太さは底と上にくる円盤よりも小さなものにします。 ③上の写真の右から2番目・1番目のように星の円盤を作ります。円盤の下に雑誌を置いて千枚通しでたくさんの穴を開けます。この穴が星になります。大きい星は、千枚通しをズブッと差し込めば作れます。 ④星の円盤の下に来る大きな円盤(直径が30㎝)に穴を開けます。穴の大きさは、星の円盤より小さくします。 ⑤底になる円盤(直径が30㎝)は隙間を作りたいので、筒の下側にL字型の厚画用紙を貼り脚にします。隙間が1㎝あくようにこの脚を底の円盤にボンドか両面テープでで貼り付けます。 ⑦写真の右から2番目のように、穴の開いた円盤は筒の部分には貼り付けません。この部分がとれるようにすることで、ライトの出し入れが簡単にできるようになるわけです。これで完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているPP板・麻縄、大きいホチキス(ステプラー)、ボンド、水、 |

①PP板を筒状に丸めて大きいホチキスで重なっている部分をとめます。 ②麻縄をPP板の筒に巻き付けていきます。(麻縄の端は、特に結んだりしなくてもそのままでも大丈夫です。ボンドを塗れば固定出来ますから。) ④一晩乾燥させます。できれば2日間以上かけては乾燥させるとしっかり乾くでしょう。 ⑤写真の右から3番目のように、PP板と麻縄の間に手を差し込んで麻縄をはがしていきます。ある程度はがすことができたら、PP板をへこませるときれいにはずせるでしょう。 ⑥LEDのプッシュランプか白熱灯にかぶせれば完成です。 |

| (材料・道具) 厚画用紙(2枚)、ペン、定規、はさみ、セロテープかビニールテープ、両面テープ、箸、のこぎり、千枚通し・ドライバー、小豆等(今回はトウモロコシの実) |

①左の寸法図のように箱の部分と箱を支える台の部分を厚画用紙に描きます。 (支える台については、左の写真のように補強用の形を作って両面テープで台に貼り付けるようにします。) ④左右のどちらかの蓋の部分を閉じないようにして、両面テープを貼って箱を組み立てます。箱の中に小豆かポップコーンのトウモロコシの実を入れます。 ⑤蓋をテープで閉じます。 ⑥箸をのこぎりで切って適当な長さにします。 ⑦箸を刺せる台の穴と箱の穴に通します。箸の両端に、箸が抜けないようにテープを巻きます。これで完成。 |

| (材料・道具) 厚画用紙、画用紙、絵の具、絵筆、定規、カッターナイフかデザインナイフ |

①あらかじめ魚の形の型紙を厚画用紙か工作用紙で作っておきます。 この型紙があれば、画用紙か厚画用紙にサインペンかマジックで魚の形がすぐに描けます。(クラスのお子さんの魚の形が同じでも、個々のお子さんが違う色を塗れば違いがでます。) ②画用紙(または厚画用紙の)を左の図のように半分に折り曲げます。 ③魚の型を使ってサインペンかマジックで魚を描きます。 ④魚の型の内側に好きな色を塗ります。 ⑥魚を描いた画用紙(または厚画用紙)を半分に折り、縦に切ってある部分を手前に引き出します。 ⑦切った部分を全部引き出して完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップダイソーで売っている工作用紙か厚画用紙・のり付きのマジックテープ・輪ゴム、定規、ペン、ボンド、ホームセンターで売っている1.5㎝角の角材(180㎝)4本 |

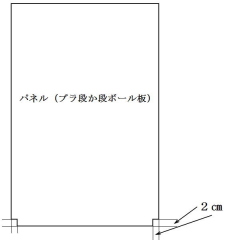

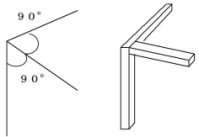

①ジョイントの基本形は、左のイラストのように長さは15㎝で1.5㎝×1.5㎝の長方形の筒になります。 ②工作用紙(または、厚画用紙)は、そのまま折って四角の筒を作ろうとすると、角材が入らなくなることが多いので、角材に巻き付けるようにして筒を作るようにします。こうすることで、筒は角材にきゅっと入る形になります。ボンドで貼ったら輪ゴムをして乾燥させます。接着は、両面テープなどではなくボンドがいいです。 ③筒ができたらL字型を2本と脚の部分の十字型を2本作ります。また、パネルをマジックテープで貼るために衝立の両サイドにつける筒と上下の横につけるものと合計4本作ります。 ④L字型も十字型もこのままではすぐに壊れてしまうますから、1.5㎝幅の工作用紙か厚画用紙で補強をします。つながる部分は補強用の紙を4~5枚重ねて貼ることで、しっかりしたジョイントになります。  ⑥パネルは左イラストのように下側の両サイドを2㎝幅に切り落とします。こうすることでジョイントの脚が邪魔にならなくなります。 ⑦パネルの上下左右にマジックテープを貼ります。ジョイントについているマジックテープと貼ることでパネルは固定されます。 ⑧ジョイントの脚の部分に角材を差し込みます。 ⑨組み立ては、脚の部分を立てて始めると上の横の角材が差し込みずらくなるので、衝立を横に泣かした状態で脚の部分から行うと簡単に組み立てられます。これで完成。この衝立は、プラ段の横が90㎝・縦が180㎝に合わせてありますが、縦は150~160位あれば十分でしょう。 |

| (材料・道具) 100円ショップダイソーで売っている工作用紙か厚画用紙、定規、はさみ、ボンド、定規、ペン、ホームセンターで売っている角材(1.5×1.5㎝) |

(制作の手順) (制作の手順)①ジョイントの基本形は、上のイラストと同じです。長さは15㎝で1.5㎝×1.5㎝の長方形の筒になります。 ②工作用紙(または、厚画用紙)はそのまま折って四角の筒を作ろうとすると角材が入らなくなることが多いので、角材に巻き付けるようにして筒を作るようにします。こうすることで、筒は角材にきゅっと入る形になります。 ボンドで貼ったら輪ゴムをして乾燥させます。接着は、両面テープなどではなくボンドがいいです。 ④角材は、ここではミニハウスの横が180㎝・縦が90㎝・高さが60㎝で作ってありますが、お子さん達の実態に合わせて換えていけば良いでしょう。 ⑤組み立ては下側から行えば一人ですぐに組み立てられます。 |

100円ショップダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)・強力両面テープ・マジックテープ、はさみ、コンパス、ぺん |

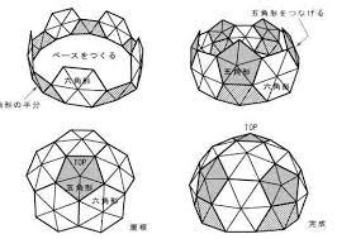

左のイラストは、インターネットで探したものです。正三角形と正五角形をどう組み合わせればドームになっていく教えてくれるものです。 ※右の写真のように、正三角形はA3の厚画用紙に2個描くことができます。ドームの制作に必要な正三角形の数は、 個。 ②正五角形を作るときにはA3の厚画用紙は2枚必要になります。1辺が25㎝の正五角形を作ります。必要な正五角形の数は6個です。 正五角形の作り方は、この説明欄のスペースをとってしまうのでインターネットで調べてください。 ④正三角形と正五角形が必要な数ができたら、上のイラストを参考に下側から組み立てていきます。のりしろ部分に強力両面テープを貼って三角形や五角形を貼り合わせて行きます。 |

(材料・道具) (材料・道具)工作用紙2枚(ダイソー)、デザインナイフ・A4封筒・厚画用紙(ダイソー)、コンパス、アクリル絵の具(または、ポスターカラー)、円切りカッター、サインペンかマジック、絵の具の筆、新聞紙 |

①鯉の目玉になる型紙を作ります。コンパスで大きさの違う円を4個厚画用紙に描いて、円切りカッターかはさみで切り取ります。 ②A4封筒5枚を使って、胴体部分を作ります。しっぽの部分はV字に切り、口の部分はカットしていきます。 外で鯉のぼりを泳がせたいときは、5枚の封筒が1つの袋になるようにつなげます。 真ん中の円(2個の円の上側に来る円)は図のように2.5㎝の位置に半径3㎝(内側に半径2.5㎝の円)で円を描きます。あとは工作用にその形を繰り返し描くだけです。 ④デザインナイフで右の写真のように切っていきます。写真の型紙は試作で作ったものなので、工作用紙の途中分までしかありませんが、できれば工作用紙全部を使って型紙は作るようにします。手間はその分かかりますが、工作用紙全体を使って作れば、転写する際に格段に楽になります。 ⑤鯉の胴体部分にうろこの型紙を当てて、マジックかサインペンでなぞって型を写していきます。 ⑥アクリル絵の具かポスターカラーで目や鱗に着色します。鯉の顔の部分は鯉のぼりの写真等を参考にして描きます。絵の具が乾いたら完成。外で泳がせるときには、鯉の口側に厚画用紙で作った丸い輪っかを両面テープで貼って、ひもを通す穴をパンチであけておきます。  作り方は、上の基本型とほぼ同じになります。 ①鱗の型紙を工作用紙で作ります。鱗の描き方は上のものと同じですが、左の図のように真ん中の円にもうひとつ小さな円が入ります。 ②工作用紙にこの鱗のパターンを全体にコンパスで描いていきます。 ③デザインナイフで右の写真のように切り抜きます。 ④工作用紙をもう1枚用意して切り抜いた型紙に貼ります。こうすることで型をサインペンやマジックで胴体部分に描くときに、胴体部分をはさむようにして型紙が動かないようにするわけです。 ⑥アクリル絵の具かポスターカーで着色します。お子さん達が色を塗りやすいように、マジックで描く鱗は線が太いくらいの方がいいでしょう。 ⑦絵の具が乾いたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップダイソーで売っているゴミバケツ・プッシュライト・厚画用紙・両面テープ、ホームセンターで売っているアクリルミラー、アクリルカッター、ねじ等を入れるためのプラスチックの円盤型ケース、ガラスのおはじき等、ビニールテープかガムテープティッシュ、 |

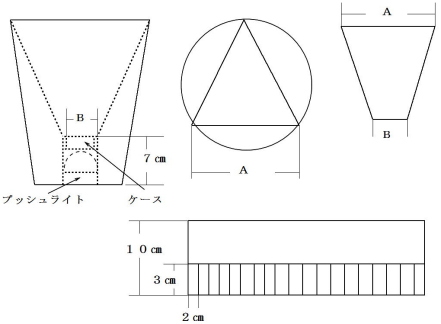

①ゴミ箱のサイズは商品によって違うので、左の寸法図には書いてありません。 ゴミ箱のサイズを測ります。A・Bは左の図の右側にあるアクリルミラーのサイズを決めるために必要なものになります。 Aは、ゴミ箱の口の正三角形の1辺です。Bは、プッシュライトの大きさになります。アクリルミラーを調べた寸法で3枚作ります。アクリルミラーを切るには、アクリルカッターが必要になりますが、薄いアクリルミラーでしたらハサミで切れます。アクリルミラーが3枚切れたら、下の写真のようにビニールテープかガムテープ等で3枚をつなげます。 ②左の図の下側の長方形はプッシュライトをゴミ箱の底に固定するための厚画用紙の寸法です。この厚画用紙をプッシュライトに巻き付けて脚の部分を両面テープでゴミ箱の底に貼り付けます。(※右の写真) ③プッシュライトの上に円盤型のケースを乗せます。乗せただけではぐらぐらしてしまうので、右の写真のようにティッシュを厚画用紙とケースの間に詰めて動かないようにします。 ⑤アクリルミラーを入れます。 ⑥ミラーが固定できるように、蓋になる三角の穴が開いた円盤を乗せます。これで完成です。 |

100円ショップのダイソーで売っている「アルミ自在ワイヤ-(太さが1㎜)」、万能ばさみ(ホームセンターで売っている針金も切れるハサミです。600円位)、ハンマー、丸棒、金属の台、厚画用紙、布やすり |

①アルミの針金を2種類ならば4~6本ずつ用意します。3種類ならば3~4本ずつ。(※針金の本数は、多くなるほどハンマーで叩いて平らにした時に幅が広くなります。何本がいいかは試してみてください。) 針金の長さは、指輪の時は7・8㎝で、腕輪の場合は15㎝くらいと実際に使うよりも長めに切って使います。長めにしておくと叩いたときにきれいな部分を選べるからです。 ※丸棒を使う場合は、針金の本数は半分にします。針金をくるっと丸めて丸棒にかけるので、本数が倍になるからです。 丸棒にかけたらねじって1本の針金にしていきます。ねじるときは力を入れてぎゅっとしっかりねじります。(指輪にする部分は、この1本になった部分を叩いたものになります。) ④針金が平らな棒状になってきたら、指や手首に丸めてはめて指輪や腕輪の長さを決めます。万能はさみで余分な分を切り落とします。 ⑥指や腕にはめて形を整えます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 画用紙(大きさは自由ですが、15㎝~20㎝位が作りやすいでしょう。)、両面テープ、絵の具、絵筆、ペーパーカッター、セロテープ、はさみ |

①画用紙を適当な大きさに切ります。写真の作品例は、20×20㎝。 ②画用紙の1枚に好きなように色を塗ります。(塗っていない白い部分があってもOKです。)もう1枚の方は色は塗らないままにしておきます。 ③絵の具が乾いたら右の写真のように、ペーパーカッターで画用紙を切っていきます。切る幅は作品例は5㎜幅くらいですが、1㎝でも2㎝でもOK。多少幅が違っても、それはそれで味が出るでしょう。 ⑤両面テープのところに白い画用紙を幅5㎜くらいで切ったものを隙間を空けて貼っていきます。 ⑥白い画用紙の板が貼れたら、色のついている画用紙の板を織り込んでいきます。毛糸と同じで上・下・上と縫う感じです。 ⑦縫い込むことが終わったら、マットを裏返して上下左右にセロテープを貼ります。これで縫い込んだ紙ははずれなくなります。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている紙筒(表彰状入れ)2個、千枚通し、のこぎり(できればクラフトのこ)、ビニールテープ、布ガムテープ、お米、竹串 |

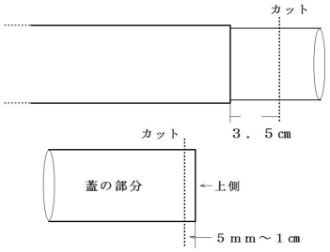

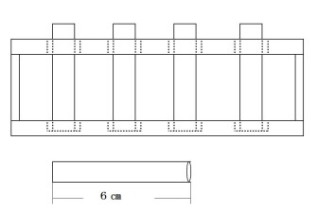

①左の写真のように、表彰状入れの蓋(1個)の筒部分の蓋を指で押して外します。 ②左の図のように筒の3.5㎝のところをカットするので、ビニールテープを巻いて印にします。蓋の部分の筒は、左の図のように5mm~1㎝のところをカットするので、そこに印になるようにビニールテープを巻きます。 ③のこぎり(できればクラフトのこ)で紙筒を切ります。こうすることで2本の紙筒が連結できるようになります。(下の写真の左側の2枚)。 ④紙筒に千枚通しで穴をあけます。穴の数は適当でかまいません。 ⑤あけた穴に竹の串を差し込んでいきます。(竹串は、半分に折って使います。1本を2本にして使うわけです。) ⑦手で触って竹串が飛び出ているところをカッターナイフで削ります。(布ガムテープを巻いてしまうので多少飛び出ている部分があっても大丈夫ですが、子どもたちは使う教材ですから、丁寧さは大事だと思います。) ⑨布ガムテープを巻いていきます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップダイソーで売っている厚紙(A3サイズ)、定規、はさみ、鉛筆、両面テープかのり、教員と児童の顔写真、食べ物の写真かイラスト、身近な道具の写真かイラスト(食べ物と身近な道具のイラストは公文式のカードを写真にして使っています。) |

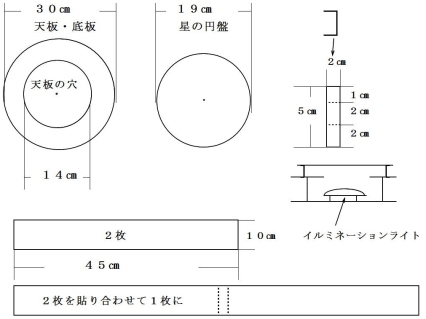

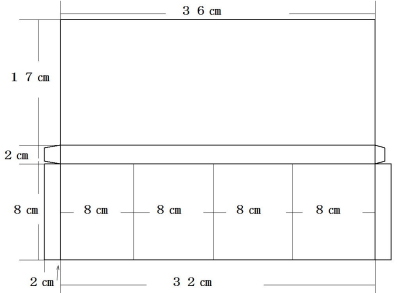

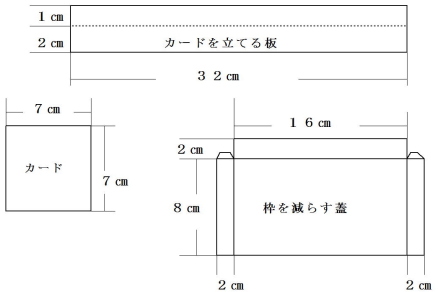

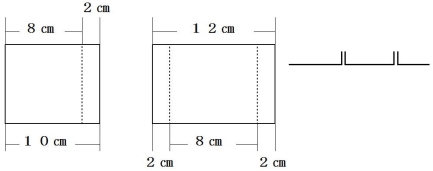

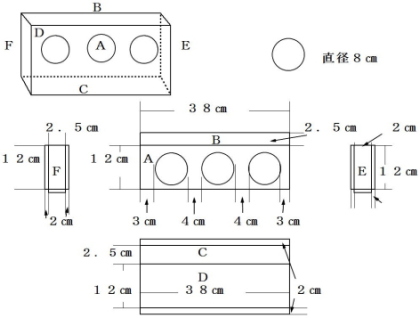

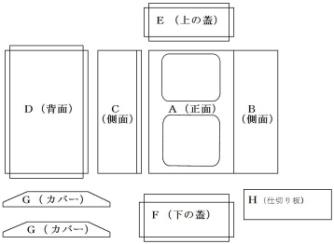

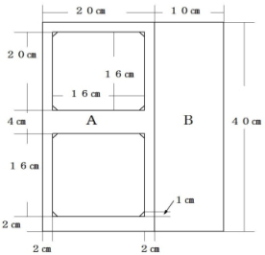

(制作の手順) (制作の手順)①左の寸法図を描いてカード並べの箱を作ります。 ②右の寸法図は、カードを立てる板と枠を減らす箱・カードのサイズになります。 ③左下の寸法図は、カードを入れる仕切り板になります。写真の右から2番目にのものです。 ④カードは、友達や先生方の写真・公文式カードから撮った食べ物や身近な道具のイラストを使います。   |

| (材料・道具) ダイソーで売っている厚紙・下敷き(赤と緑のシート入り)・黄色のカバーのファイルフォルダー)・プッシュライト3個・強力両面テープ・ビニールテープ」、コンパス、ホームセンターか模型店で売っているコード、ホームセンターで売っているビニールのホース、カッターナイフ、 |

①左の寸法図のように信号機の箱を作ります。 ②プッシュライトの透明のカバーをはずします。 カバーの中に入れる赤・緑・黄色のシートを作ります。赤と緑  はダイソーで売っている「下敷き」で、黄色は黄色のカバーのファイルフォルダー。 はダイソーで売っている「下敷き」で、黄色は黄色のカバーのファイルフォルダー。プッシュライトのカバーの内側の大きさよりも小さい円にします。赤・青・黄色のシートをカバーの中にキュッと押し込めるようにです。はさみで切ってカバーの中側に入るか確かめて、大きすぎたらもう少し小さい円にします。 (※いきなり下敷き等を切らないで、工作用紙で円を作ってからどのくらいの大きさの円がいいか調整した方がいいでしょう。) ④右の写真のように、ライトの底と箱の底にマジックテープを貼ります。 ⑤プッシュライトのカバーをはずします。左の写真のようにプッシュ式のスイッチを引き抜きます。 ⑦コードを伸ばすため、ホームセンターか模型店で売っているコードとスイッチの側のコードの端をカッターナイフで切れ目をつけて、ビニールのカバーを引き抜きます。カッターナイフで切れ目をつける時は余り力を入れるとコードの導線が切れてしまうので慎重に。 漏電しないようにコードを巻いたところにビニールテープを巻き付けます。延長用のコードの端を左の写真のようにプッシュライトのコード2本に巻き付けてビニールテープを巻きます。これを赤・青・黄のライト3個に行います。 これでスイッチを離れたところでもON・OFFできるようになりました。延長したコードは細いので、ホームセンターで売っているビニールホースの中に通します。こうすることで子ども達がコードをいじっても切れることがなくなります。これで完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている「厚紙(厚画用紙)・下敷き(赤と緑のシート)・プッシュライト3個・黄色のカバーのファイル入れ・マジックテープ」、電池、はさみ、輪ゴム、定規、ペン、両面テープか瞬間接着剤 |

①厚画用紙でライトの入る箱を作ります。箱の図面は上の「信号機」の作り方を参照。 ②プッシュライトのカバーをはずして、ライトのカバーの円周よりも小さいサイズに赤・緑の下敷き(※右の写真)を丸くハサミで切ります。黄色の方はファイルカバーをハサミで切って使います。 ③ライトのカバーに切った赤・緑・黄色のシートを押し込んで入れます。 ⑥ライトを入れた状態で箱の蓋を閉め、厚画用紙で作ったカバーを両面テープで貼り付ければ完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている「厚画用紙・工作用紙・プッシュ式ライト2個・下敷き(赤と緑のシート)2個・透明のクリアフォルダー・強力両面テープ・マジックテープ・黒い画用紙、クラフトナイフ」、ホームセンターか模型店で売っている延長用のコード・ビニールのパイプ2~4m、はさみ、定規、ペン、デジカメ |

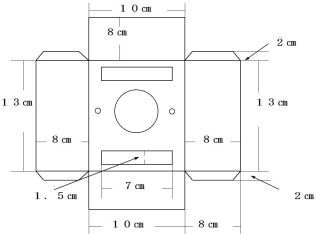

①左の寸法図のように厚画用紙を切ります。(A~Hまでのパーツを作ります。) ②信号機になる箱を組み立てます。厚画用紙を貼り合わせるのは強力両面テープを使います。 ④デジカメで本物の信号機の人の写真(歩け・止まれ)を撮り、印刷して大きさを箱の穴の部分(人型を貼るところ)より大きめにした黒い画用紙に合わせます。   ⑤下の写真の左側のように、人型をハサミで切って黒い画用紙にのせ、輪郭を描いたらクラフトナイフで輪郭を切り取ります。 ⑤下の写真の左側のように、人型をハサミで切って黒い画用紙にのせ、輪郭を描いたらクラフトナイフで輪郭を切り取ります。⑥クリアフォルダーを黒い画用紙のサイズにはさみで切ります。箱の中側になるほうにマジックテープを貼り、箱の穴の内側にもマジックテープを貼って人型のシートが貼れるようにします。 赤い下敷き(緑の下敷き)をクリアフォルダーの中に入れます。その上に人型を切り抜いた黒い画用紙を乗せます。これで人型のシートができました。 ※古いタイプの信号機の人型は、赤い下敷き(緑の下敷き)に印刷してくりぬいた人型を乗せ、輪郭を描いたら直接赤の下敷き(緑の下敷き)をはさみで切り落とします。 ⑦プッシュライトの透明のカバーをはずします。 ⑨コードの端をカッターナイフで切れ目をいれ、ビニールのカバーを抜きます。 ⑪スイッチのコードと延長用のコードをまきつけてつなぎます。そのコードをライトのほうのコードに、下の左から2番目の写真のように巻き付けます。半田づけはしないので、巻き付けた部分にビニールテープをぐるぐる巻きます。スイッチを押してライトがつけばOK。コードはとても細いので、ホームセンターで売っているビニールパイプに通し、子ども達がコードを引っ張るようなことがあっても切れないようにします。 |

| (材料・道具) 厚画用紙、ビニールテープ、定規、ペン、はさみ、アクリル絵の具(ポスターカラーでもOK)、ダイソーで売っている細長いLEDプッシュライト、ボンド、赤い下敷き、ホームセンターか模型店で売っているコード、ホームセンターで売っているボタン式のスイッチ |

①まず箱を作るために、左の寸法図を基にして厚画用紙に図を描きはさみで切り取ります。 ②切り取った厚画用紙に黄色のアクリル絵の具を塗ります。ボタンスイッチの押す部分には、赤かオレンジの色を塗ります。 ④左の写真のように、ダイソーで売っている細長いLEDのライトのカバーをスライドさせてはずします。 ⑦延長したコードの端をボタンスイッチの金具に巻いて取り付けます ⑨ボタンスイッチを、上の右から2番目の写真のように厚画用紙で作った台に両面テープで貼り付ければ完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている「プッシュライト・厚画用紙・下敷き・赤と黄色のアクリル絵の具(または、ポスターカラー)・マジックテープ」、トイレットペーパーの紙の芯か厚画用紙、絵筆、定規、ペン、はさみ、ビニールテープかセロテープ、ボンド、ホームセンターで売っているボタン状のスイッチ |

①まず箱を作るために、上の手押しスイッチの寸法図を基にして厚画用紙に図を作りはさみで切り取ります。 ②切り取った厚画用紙に黄色のアクリル絵の具(ポスターカラー)を塗ります。 ③プッシュライトを箱の中に入れて、ライトのカバーの頂点からスイッチまでの長さを測ります。 ④トイレットペーパーの紙の芯(または、厚画用紙を丸めて作る。)で上の写真のような台を作ります。台の高さはスイッチとライトの間の長さ。 ⑤台の上下に厚画用紙で作った円盤を貼り付けます。台を箱に両面テープかボンドで貼り付けます。 ⑦箱の穴にボタン状のスイッチ(押すところは赤いアクリル絵の具を塗ります。スイッチの底側に厚画用紙の円盤を貼ります。)を取り付けてから蓋をします。蓋はいつでも開けられるように、箱の左右にマジックテープをつけておきます。 |

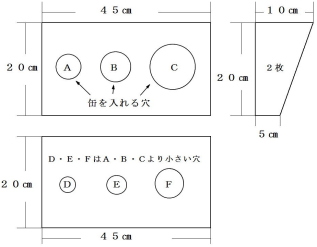

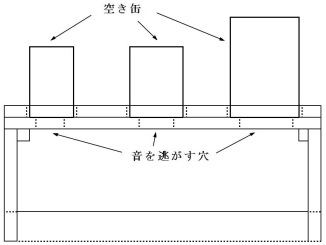

| (材料・道具) ホームセンターで売っているMDF材(厚さ9mm)、空き缶、ボール盤か電動ドリル、電動ジグソーか回し引きのこ、定規、ペン、角材(1×1㎝位のもの)、ボンド、 |

①左の寸法図のように板を切って天板2枚に穴を開けます。 (穴の大きさは、板ごとに違うので要注意。) 穴は大きいのでドリルやボール盤で穴は開けられませんから、小さな穴を開けてから電動ジグソーや回し引きのこで大きな円の穴をあけます。(穴の大きさは空き缶の大きさに合わせます。) ③必要が合れば板に色を塗って完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている農業用ビニール(?)シート、たこ糸、拡大印刷した写真、園芸用の支柱か棒、たこ糸、キリか穴をあける道具(100円ショップで売っています。はと目をあける道具の所)、布ガムテープ、デイジーズバリ巨大プリント(パソコンソフト)、プリンター、用紙、パソコン、デジカメ、両面テープ |

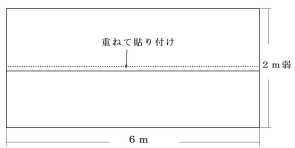

(制作の手順) (制作の手順)①デジカメでお店の商品棚を撮ります。 (無断で撮影はできないので、必ずお店の了承を得てから。私は。近所の大きな書店で撮影しました。店長さんが友人だったので、可能になりました。学校のそばのお店で、普段買い物学習に利用しているお店に頼んでみるのがいいかもしれません。)  ②デイジーズバリ巨大プリント(パソコンソフト)を使ってA4用紙4×2枚で印刷します。拡大した写真を横に6枚・縦に2枚の計12枚を用意します。(※枚数は、どのくらいの大きさのスクリーンにするかで決まるので、自由に決めてください。) ②デイジーズバリ巨大プリント(パソコンソフト)を使ってA4用紙4×2枚で印刷します。拡大した写真を横に6枚・縦に2枚の計12枚を用意します。(※枚数は、どのくらいの大きさのスクリーンにするかで決まるので、自由に決めてください。)③農業用のビニールシートは、幅が1m位のもので長さ6m位です。この大きさのものを2枚用意して、右の図のように超透明梱包テープか布ガムテープで貼り合わせます。シートの上の部分を折り曲げ、裏表両方に布ガムテープ貼って補強します。ひもを通す為の穴を補強した部分にきりか100円ショップで売っているアナあけパンチであけます。 ④印刷した商品棚の写真を上下2段に透明梱包テープで貼ります。 ⑤園芸用の支柱を4~5本用意し、たこ糸で支柱を結んで廊下側の天窓に支柱の片方を置き、反対側までは天井に付いているフックやカーテンのレール等にフックをつけて、それにスクリーンを吊します。(天井にきりで穴をあけてからヒートンを差し込んで、ヒートンにたこ糸を通しというやり方もあります。) ⑥商品棚スクリーンをフックに引っかけて吊せば完成です。 |

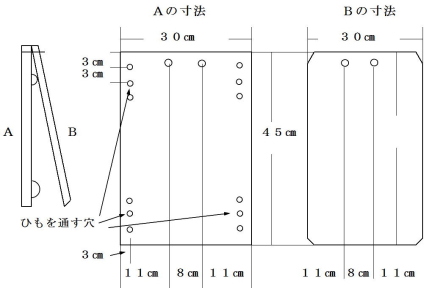

| (材料・道具) ホームセンターで売っているシナベニヤ板(厚さ5mm)・ベニヤ板(厚さ9~12㎜)・半丸棒・ボンド、電動ドリルかボール盤、電動サンダー、強力両面テープ、定規、ペン、のこぎりか電動ジグソー、ダイソーで売っているひも・ゴムのひも、はさみ、手形の写真・ラミネーター |

①シナベニヤ板で「ジャンプしてバーン」の下側の板を作ります。左の図のAです。板の四隅はサンダーで丸く仕上げます。 ②Aの板の四隅にひもを通す穴を4カ所あけます。 ③Aの板にゴム紐を通す穴をあけます。左の図の上側の真ん中寄りの2個の穴です。穴をあけたらサンダーで板を磨きます。 ④手で叩く方のBの板をのこぎりか電動ジグソーで切ります。板の四隅はサンダーで丸く仕上げます。 ⑤ゴム紐を通す穴を2カ所あけます。穴の位置は、Aの板とBの板で同じ位置になります。穴をあけたらサンダーで板を磨きます。 写真の左側のように、上側がゴムのひもで縛った際に板を持ち上げる役目をします。下側は上の板(B)を叩いたときに音が出るための半丸棒になります。 ボンドで貼り付ける前に半丸棒を置いてみて、どの位置がいいか考えます。 ⑦手形の写真をA4用紙に印刷し、ラミネーターでパウチします。両面テープで板(B)に手形を貼り付け、肋木に取り付けるためのひもを4カ所につけます。(※上の右の写真) これで完成です。 |

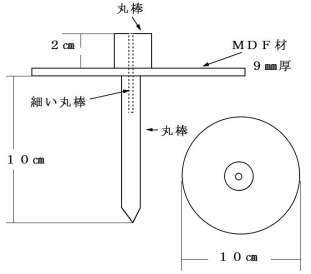

| (材料・道具) ホームセンターで売っている丸棒(ラワン材。丸棒の太さはお子さん達の手の大きさによるので、担当するお子さん達を想定して決めます。100円ショップ(ダイソー)で売っている丸棒は材質が軟らかいので、ホームセンターで売っているものの方がいいでしょう。) 釘か細い丸棒、MDF材(厚さ9㎜)、カッターナイフ、ボンド、コンパス、ペン、電動ジグソーか糸のこ、ボール盤か電動ドリル、のこぎり(またはクラフトノコ) |

①握る部分の丸棒をのこぎりで切ります。(ここでは長さを10㎝にしてあります。) 丸棒の先端を右の写真のように小さい丸・大きい丸・太い線にカッターナイフで削ります。大きい丸・小さな丸・太い線は、鏨(タガネ)の先端になり、使い分けるようにして行きます。 ②MADF材に直径が10㎝の円盤をコンパスで描き、ジグソーか糸のこで切ります。この部分は、手を守るための板になります。 ④左の図のように、握る丸棒と円盤とタガネの頭になる丸棒をボンドと細い丸棒(または釘)で貼り付けます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている厚画用紙・輪ゴム、はさみ、定規、ペン |

①左の寸法図のように厚画用紙に書いて、ハサミで切ります。幅が5㎝の上の方が小さい作品用のサイズで幅が10㎝の下の方は、A4サイズくらいに作品用のサイズになります。各々2枚必要になります。 ②点線部分で折ります。折るときは、点線の所に定規を当てて折るよ ③L字状になった2枚を左の写真のように向かい合うようにします。左右の切り込みにかかるように輪ゴムをいれます。これで完成です。 ※上から作品を差し込んでいきます。こうすると輪ゴムが2枚のL字状の厚画用紙をひっぱるので、作品が立つようになります。この「作品立て」は、葉書大からA4サイズくらいの小さな作品の作品立てになります。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている半透明のPP板(PPシート)・輪ゴム、はさみ、定規、サインペンかマジック |

①左の寸法図のように、PP板(PPシート)にサインペンかマジックで書いて、ハサミで切ります。 ②上と下の両方とも点線部分で折ります。折るときは、点線の所に定規を当てて折るようにするといいでしょう。 ③L字状になった2枚を右の写真のように向かい合うようにします。左右の切り込みにかかるように輪ゴムをいれます。これで完成です。 ※小さいほうが前側になるようにして上から作品を差し込んでいきます。こうすると輪ゴムが2枚のL字状の厚画用紙をひっぱるので、作品が立つようになります。この「作品立て」は、画用紙大くらいの作品の作品立てになります。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている画用紙・厚画用紙、定規、鉛筆、はさみ、穴開けパンチ、ステプラー(ホチキス) |

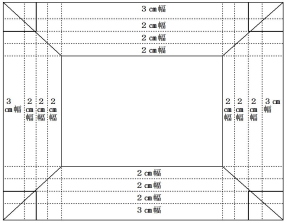

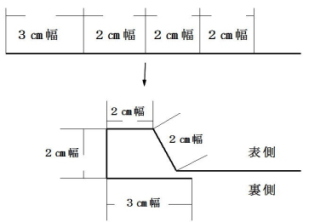

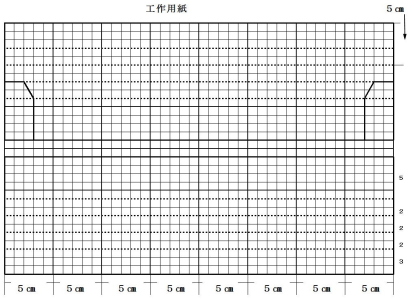

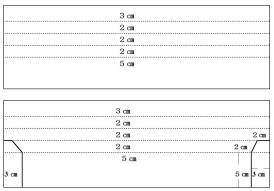

①左の寸法図のように縦・横に左右に3㎝幅・2㎝幅・2㎝幅・2㎝幅の線を引きます。四隅は斜線を引きます。 ②4隅の部分で黒い線が引いてある□の部分をハサミで切り取ります。斜線の部分もハサミで切ります。 ③図の右のように、3㎝・2㎝幅の線を定規を当てて折ります。 ④右の写真のように、裏返した上側の3㎝幅の真ん中辺りをはさみで切って折り返し、パンチで穴をあけます。この穴は画鋲で壁面に留めるときに使います。 ⑤裏側にくる3㎝幅の部分の縦と横で重なる四隅のところにステプラー(ホチキス)で止めます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている工作用紙か厚画用紙、定規、鉛筆、はさみ、穴開けパンチ、 |

(制作の手順) (制作の手順)①左の寸法図のように工作用紙に線を引き、はさみで太線の所を切り取ります。 これが2枚必要になります。 ③縦と横のパーツを組み立てます。(右の写真)セロテープかボンドで貼り付ければ完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っている「ピタッとバンド」(マジックテープ・・マジックテープがない場合はひもでもOKです。)、PPシート(0.75㎜厚)、マジック、はさみ、カッターナイフ、定規 |

①腕・脚の太さを考えてPPシートの幅と長さを決めます。(※脚は、シートをそのままの大きさで使います。腕は、幅30㎝・長さが40㎝) ②定規を使い幅3㎝の線を平行に2本引き、カッターナイフで切り込みを入れます。ここにベルトを通します。ベルトの長さはシートと同じか少し短くてもいいでしょう。これで完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っているクリアフォルダー・青いPP板(PPシート)、はさみ、工作用紙か厚画用紙、両面テープ、サインペンかマジック |

①厚画用紙か工作用紙に左の写真のような花弁が2個重なったような絵を描きます。これが型紙になります。 ②クリアフォルダーの閉じてある部分をはさみで切って1枚の状態にします。型紙をのせてサインペンかマジックで描いていきます。  ④青いPP板(PPシート)の中央に花弁を貼っていきます。初めは十字に貼り付け、その後花弁と花弁の隙間に貼っていきます。隙間がほぼ均等になったら完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っているクリアフォルダー・黒い画用紙(色は自由ですが、黄色等の明るい色はあまりむきません。)、はさみ、ペットボトルの蓋、工作用紙か厚画用紙、両面テープ、サインペンかマジック |

①厚画用紙か工作用紙に、左の写真のような花弁が2個重なったような絵を描きます。これが型紙になります。型紙は、外側の花弁用に大きいものと真ん中側に貼るやや小ぶりのものの2種類を作ります。 ②クリアフォルダーの閉じてある部分をはさみで切って1枚の状態にします。型紙をのせてサインペンかマジックで描いていきます。描いたものをはさみで切ります。切った花弁の真ん中に両面テープを貼ります。 ④1日ほど巻いた状態で置いておき、クリアフォルダーがくるりと巻き上がったら、初めは十字に貼り付け、その後花弁と花弁の隙間に貼っていきます。隙間がほぼ均等になったら完成です。 最後にペットボトルの蓋を両面テープで貼れば完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っているクリアフォルダー・青いPP板(PPシート)、コンパス、サインペンかマジック、画用紙、はさみ、両面テープ |

①画用紙にコンパスで直径10㎝・8㎝・6㎝・4㎝・2㎝の円を描きます。ハサミで切り取り、それを型紙とします。 ②クリアフォルダーに10㎝~2㎝までの円の型紙を置いて、サインペンかマジックで円を描いていきます。 ③はさみでクリアフォルダーの円を切り取ります。切り取った円の中心に両面テープを貼ります。 ④青いPP板(PPシート)をハサミで半分の長さに切ります。 ⑤青いPP板の上に大きな円から徐々に小さな円を貼っていきます。円と円を重ねると波紋と波紋がぶつかり合うような表現が作れます。これで完成。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている風船・細めの毛糸(1束)、はさみ、糸かひも、ボンド |

①風船を膨らませたら、吊しやすいように糸を口の所に結びつけます。 ②毛糸は短すぎても長すぎても使いづらいので、風船を2~3周するくらいの長さにします。 ③ボンドに水をほんの少し入れて混ぜます。(※水が多いとぼたぼたとこぼれ落ちるので、毛糸の付きが悪くなるしお子さん達も制作がやりずらいと思います。) ⑤毛糸と毛糸との隙間が余り大きくなければ、巻き付けはそれでOKです。授業では何とかお子さん達に頑張ってもらって1~2時間の授業時間で終われるようにします。1時間の授業では障がいの重いお子さん達には難しいでしょうから2時間続きが望ましいでしょう。 ⑦風船の口の部分をはさみで切ります。空気が抜けていき風船がしぼんだら、割り箸や鉛筆のような棒状のもので引っ張りだします。毛糸の形を丸く整えたら完成です。ライトはダイソーで売っているLEDライトを使えばいいでしょう。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている丸棒(握る部分の太いものと軸になる細いもの)と木の玉、電動サンダーかベルトサンダー、ボンド、定規、ペン、のこぎり、ボール盤、アクリル絵の具、刷毛か絵筆 |

①握る部分(取っ手)の丸棒の長さを決め、のこぎりで切ります。握る部分は、紡錘型や舟形にします。 ②左の写真のように、ボール盤で丸棒と木の玉に穴を開けます。穴の大きさは軸になる丸棒の太さになります。 ③木の玉に軸になる細い方の丸棒を差し込みます。 ④下の左の写真のように、木の玉に差し込んだ丸棒を握る部分に挿してみて、のこぎりで余分な部分は切り取ります。ボンドを穴に入れて木の玉と握り手部分を接着します。 |

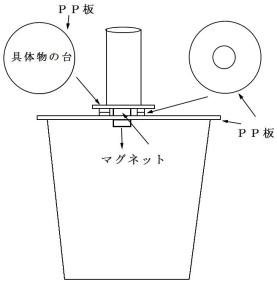

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているごみ箱(プラスチックのバケツ)・PP板(PPシート 0.75㎜厚)・マグネット、はさみ、多用途ボンド、サインペン、コンパス、空き缶、厚画用紙・紙・ビニール袋・空のペットボトル |

①ごみ箱(プラスチックのバケツ)を裏返して下に口が来るようにして、PP板の上に乗せます。サインペンでゴミ箱の口の縁に合わせて周囲を描きます。 これが蓋になる円盤になるので、ごみ箱の口の大きさよりも大きな円になってOKです。作る枚数は4枚。右の写真のように、蓋の裏側の中心に多用途ボンドでマグネットを貼り付けます。 ②具体物(空き缶等)を乗せるPP板は、直径5㎝位の円になります。空き缶用・紙用・ビニールプラスチック用・ペットボトル用に4枚作ります。PP板にはコンパスで円を描くことができないので、工作用紙か厚画用紙にコンパスで直径5㎝位の円を描いて型紙にして、PP板にサインペンで円を描きます。 また、厚画用紙の円の中に直径3㎝位の円を描いて切り抜いた型紙も作っておきます。 この円盤は具体物(空き缶等)を乗せたPP板にマグネットをつけたものが隙間(段差)なく蓋につくようにするものです。ボンドで4枚の円盤を貼り付けます。 ④直径が5㎝の円で、真ん中に3㎝位の円の穴がある型紙を使って、写真の真ん中のようにPP板にサインペンで描きます。右の写真のように、ハサミで切り取ります。これを各バケツに2~3枚使います。この円盤は、左の図の具体物の台の下側に2~3枚貼るものになります。この円盤の3㎝ほどの穴に、具体物の台の裏につけたマグネットが入るようにします。 ⑥バケツに蓋をして、具体物の台をPP板の円盤の穴に入れれば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているグルーガン・木のボルト・ナット(ダイソー)、PP板(ダイソー)、ビニールテープ、定規ペン、はさみ、ボンド |

「安全グルーガン1」 ①ダイソーで売っている木のボルト・ナットのナットの方にボンドをつけて、グルーガンの先端に貼るだけです。 ①PP板(PPシート)に縦3.5㎝・横10㎝の線を引いてはさみで切り落とします。 ②横の中央に半径2㎝位の半円を描き、はさみで切り取ります。 ④PP板(PPシート)の半円部分が下側にくるようにして、PP板をグルーガンの先端に巻きます。ビニールテープをPP板にぐるりと巻いて固定します。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているグルーガン・ホットボンド・厚画用紙(版木用)・画用紙、バレン、ポスターカラー・筆 |

①グルーガンで厚画用紙に好きなようにホットボンドの線を引いていきます。 (これが版木がわりになります。) ②ホットボンドが乾いたら、ポスターカラーを絵筆で塗ります。 ③ポスターカラーを塗ってある版木の上に画用紙を乗せ、バレンでこすります。 ④印刷した画用紙のポスターカラーが乾けば完成です。 |

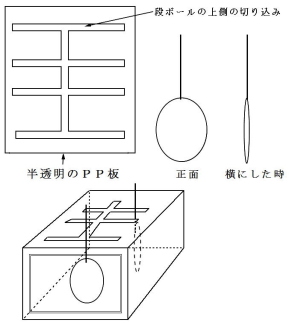

| (材料・道具) ホームセンターで売っている段ボール箱、カッターナイフ、定規、ペン、はさみ、両面テープ、100円ショップで売っているPP板(乳白色)・竹ひご・厚画用紙・セロテープ、光源になる白熱灯(ホームセンター) |

①段ボール箱の上側に、左の図のような切れ込みをカッターナイフで切って作ります。 この溝を影絵にするひご付きの厚紙(物の形)が行き来します。溝の左右に持ってきて、回転させ横向きにすると影は見えなくなりますので。何本でも左右に隠しておけるわけです。 ②影を映し出す形(動物や道具など)は厚画用紙で作り、竹ひごをつけて作ります。 ④ライトは自分で作っても良いのですが、面倒だったら懐中電灯の大きい物でもOKです。 ⑥段ボール箱に色紙をボンドかのりで貼って完成です。 |

| (材料・道具) ラップの紙の芯、100円ショップ(ダイソー)で売っているアルミの針金(太さ2㎜)・ビニールテープ、千枚通しかきり、ペンチ、プラスのドライバー |

①ラップの紙の芯にビニールテープを巻き付けます。 ②紙芯の両端に千枚通し(または、きり)で穴をあけます。このままでは穴が小さいので、小さめのプラスのドライバーを差し込んで穴を広げます。 ④針金を紙芯にぐるぐると巻いていきます。反対側の端まできたら、針金を数㎝残してペンチで切ります。穴に針金を通して奥に曲げたら完成です。 |

100円ショップで売っているカラーボード・マグネットバンド・マグネットシート・プラスチックの棚・ピンポン球・両面テープ、カッターナイフ、定規、はさみ |

①プラスチックの棚の上側にカラーボードを切って両面テープで貼りつけます。 ③下の段に入れるカラーボードを作ります。このカラーボードの奥側に右側の左の写真のように、カラーボードの板(3㎝幅位)を3枚ほど両面テープでつけることで、奥側を高くして斜面にします。これで、ピンポン球が自然と手元側に転がってきます。 ⑥ピンポン球が手前から落ちないように、カラーボードでもマグネットシートでもいいので、余っている材料で板を作って両面テープで貼ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている箱・EVAボード(エチレン酢酸ビニル)、カッターナイフ、定規、ペン、ジャガイモやニンジン |

①100円ショップで売っている箱・EVAボードを用意します。EVAボードを箱に入る大きさにカッターナイフで切っていきます。(EVAボードは、3~4枚作る。) ②EVAボードを箱の中に入れて、ぴったりおさまるか確認します。ニンジンやジャガイモを用意し、その大きさよりも小さめの穴をEVAボードにペン等で描いてから、カッターナイフなどで穴をあけます。 ③上の左の写真のように穴の周りに線の切り込みをカッターナイフで入れていきます。(ニンジン等を穴に押し込んだ時に、この切り込みがないと穴に入らないからです。切り込みがあることで、穴よりも大きめの野菜が穴に押し込まれ、EVAボード自体が野菜を固定してくれるわけです。) ④穴は小さめにしておき、実際に野菜(ジャガイモやニンジン)を押し込んでみて、穴の大きさを調整します。野菜自体の大きさは、全部違いますから穴の大きさが違う補助具を2~3台用意すれば、対応できるでしょう。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っているスポンジでやや堅めのもの(厚さは3㎝位で400円くらい ※100円ショップのEVAボードは同じような材質なので、そちらのほうも使えます。エチレン酢酸ビニルと書いてあります。)、100円ショップの箱、ニンジンとジャガイモ、カッターナイフ、定規、サインペン |

①箱の底を下にしてスポンジにサインペン等で輪郭を描きます。 ②カッターナイフと定規を使って線に沿って切っていきます。 ③箱にスポンジを入れてみて、きゅっと入るかどうか確かめます。 ⑤カッターナイフで穴の部分を切り取ります。ニンジンとジャガイモの両方に対応できるように、また、ニンジンやジャガイモを取り出しやすいように穴をあけます。 ※片手で使うような場合は、箱が滑らないように100円ショップの滑り止めマットをボンドで箱の底に貼り付けるといいでしょう。 |

(材料・道具) 100円ショップのまな板、箸、電動ドリル、電動サンダー、ノギス、ハンマーか木槌 |

①まな板になる板に箸を差し込む為の穴を開けます。100円ショップの箸は先端がやや太めのものと細めのものがあります。商品を比べてみるとわかります。 細めの端の場合は、穴は5~6㎜。太めの時は穴は6㎜であけます。このあける穴が大きいとまな板から飛び出す箸の長さが伸びます。1㎝~2㎝飛び出していると野菜が固定しやすいです。写真のものは飛び出す部分がやや短めです。) ②箸をまな板の裏側から穴に差し込みます。右から2番目の写真のように、木槌かハンマーで軽く箸の手前(まな板から飛び出した方ではありません。差し込んだ方です。)を叩きます。 ③裏側の箸で飛び出している部分をのこぎり(できればクラフトのこ)で切り落とします。サンダーを裏側にかけたら完成。サンダーがない場合は、裏側を紙やすりか布やすりで磨けばOKです。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売ってるまな板・箸、のこぎり、ハンマー、クラフトのこ、ボール盤か電動ドリル、ボンド・電動サンダーか紙(布)やすり、定規、赤鉛筆等り |

①まな板の端を幅3㎝位切って、箸を差し込む板を作ります。 ②板に穴をあけます。垂直に穴をあけるのはボール盤がいいのですが、電動ドリルでもOKO。穴の径は4㎜前後。(この穴の大きさで、穴から箸の飛び出す長さが変わります。) ③穴に箸を差し込んだら、ハンマーで箸の太い方(箸を持つ方側)を叩いて、しっかり穴に食い込むようにします。 (クラフトのこはあさりがついていないので、切っているときに下側の板を傷つけません。1000円位で打っています。) ⑤箸を切った部分をサンダーで磨いて平らにします。 ⑥ボンドでまな板に貼り付けます。これで完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているMDF材(2枚)・工作材料丸板(16枚)、ボンド、フォスナービット・電動ドリルかボール盤、水性ペンキ(白、黒、緑)、のこぎり、ボンド、クランプ、刷毛、電動サンダー、ペン、定規 |

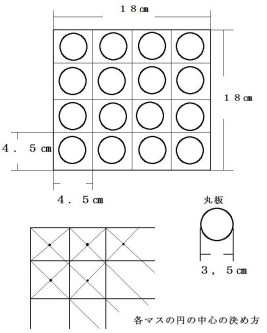

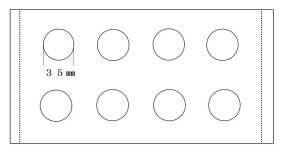

①100円ショップのMDF材を左の図の寸法に切ります。(18㎝×18㎝) ②18㎝×18㎝の板に左の図のように4,5㎝ずつ縦線と横線を定規でひきます。 (100円ショップで売っている丸板の直径が3,5㎝なので、少し余裕があるようにします。) ③縦線と横線の位置が板にサンダーをかけてもわかるように、円の中心にきりで穴をあけて印にしておきます ③コマ(100円ショップの丸い板)を置く穴をボール盤か電動ドリルであけます。穴の直径は3,5㎝より大きめにします。 ⑤コマ(丸板)を電送サンダーで裏表磨きます。表に白のペンキを塗り、乾いたら裏側に黒のペンキを塗ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) シナベニヤ板、100円ショップで売っている自転車の反射板テープ・丸い板・証書などを入れる時の紙の筒・カーボン紙、デジカメ、電動サンダー、電動ドリル、フォスナービット、ボンド、マジック(黒)、透明のアクリル板、アクリルカッター、蝶番、木ねじ、木工用のやすり、はさみ、L字の金具、水性ペンキ、刷毛、ジュースの缶、定規、ペン、メジャー、電動ジグソーか糸のこ、カッターナイフ、丸のこかのこぎり |

①シナベニヤ板(ペンキを塗った時にベニヤ板よりもきれいな仕上がりになります。)に販売機の箱になる部分の寸法を入れます。(箱になる部分の前面には、ジュースを見せる部分と取り出す部分の穴の線も書き込みます。)ジュースの缶を並べてみて棚になる部分の寸法も決めていきます。 ③缶の並ぶ部分の窓になるところを電動ドリルで穴をあけてから、糸のこやジグソーの刃を入れて穴をあけます。 ⑤販売機の前面部分の板にお金を入れる穴をあけます。電動ドリルで長方形の枠の中に連続して穴をあけ、木工用のやすりで長方形になるように削ります。100円玉がスムーズに入る大きさにします。    ⑥自販機の箱の部分と缶を並べる棚の部分の板に水性ペンキを塗ります。 ⑥自販機の箱の部分と缶を並べる棚の部分の板に水性ペンキを塗ります。⑦ペンキが乾いたら、デジカメで本物の自販機の絵柄を撮って印刷したものとカーボン紙を使って図柄を板に写します。    ⑧カーボン紙で写した線は細いので、マジックで線をなぞって太い線にします。白い色のペンキを塗って絵柄を描きます。 ⑧カーボン紙で写した線は細いので、マジックで線をなぞって太い線にします。白い色のペンキを塗って絵柄を描きます。⑨缶ジュース等を取り出す部分と缶ジュースとの並んでいる部分を見せる窓の部分に透明のアクリル板を取り付けます。アクリル板は、アクリルカッター(アクリル板を切る専用のものでホームセンターに売っています。)で切ります。窓の部分はボンドで貼り付けます。とれないか心配な場合は、4カ所位木ねじを入れます。缶を取り出す下側の部分はアクリル板に蝶番を取り付けていきます。 ⑩ジュースを並べる為の棚をL字金具で箱に取り付けます。    ⑪お金を入れてからジュースとを選んで押すボタンを丸板で作ります。ボンドで貼り付けます。箱を組み立ててからジュースを入れる穴を側面にあけます。100円ショップのボウルを半分に切って穴が見えないようにします。ボウルは木ねじで止めます。    ⑬裏側のスペース(斜面の板の裏)に缶を置いておけるスペースを作ります。板を張り付けることで落ちないようになっています。 |

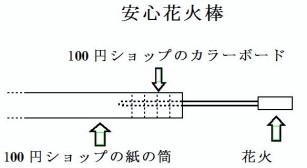

| (材料・道具) 100円ショップで売っている紙筒(2本)・カラーボード、カッターナイフ、きりか千枚通し、ペン |

①100円ショップで売っている紙の筒をカラーボードの上に乗せてペンで円周を描きます。 ※このときにペーパースタンドの支柱の部分があれば、ちょうど紙の筒の穴の大きさと同じなので、それを使えば上手に穴と同じ大きさの円が描けます。 ペーパースタンドがない場合は、紙筒で円を描いてからその円よりも小さめにカッターナイフで切り取ります。 ただ、多少大きい位でしたら、強引に押し込めば大丈夫です。ゆるいと使いものにならないので、強引に押し込んで入れられるくらいのほうがベストです。 ③ペーパースタンドの支柱があれば、反対側から差し込んで詰めたカラーボードをきゅっと押し上げます。カラーボードがゆるいと、花火の柄の部分を差し込んだ時にゆるくなってしまうからです。ペーパースタンドの支柱がないなら、丸棒を使います。 ⑤持ち手の部分に布ガムテープを巻いて、こちらを持つということがわかりやすくします。これで完成。 ※花火の柄の部分を差し込む時に、カラーボードが中に動いてしまうようでしたら、粘土か新聞紙を丸めて反対側から押し込んでやるといいいでしょう。 |

カラーボードを切って棒の中に入れるのが大変でしたら、初めから粘土(油粘土・・100円ショップで売っています。)を紙筒の中に詰めてしまう方法が簡単です。この場合、粘土は堅くなってしまいますので、花火の棒を粘土にさしておき穴を必ずあけておくことと翌年使う時にはかたくなってしまった粘土を入れ替える必要が出てきます。 |

100円ショップで売っているフレッシュパック横長・工作材料の丸い板、彫刻刀、ハンマー、雑誌等彫刻刀を使う時に下に敷くもの、カッターナイフ、マジックかサインペン、定規 |

①100円ショップで売っている「フレッシュパック横長」の蓋に、コインを入れる場所をサインペンで3カ所印をつけます。 (入れる口の形は、縦線・横線・斜め線の3種類です サインペンと定規を使って描きます。 大きさはコイン(丸い板)の大きさよりも一回り大きなものにします。 ②彫刻刀の刃先が平らのタイプを線の上に乗せ、ハンマーで彫刻刀の頭を叩いて蓋を切っていきます。(※カッターナイフだけでも穴はあけられますが、勢い余って切りすぎてしまったり、手を傷つけやすいので、彫刻刀を使った方が楽にできます。) ④穴をカッターナイフできれいに仕上げます。 ⑤パックに蓋をすれば完成です。これだけ・・。 |

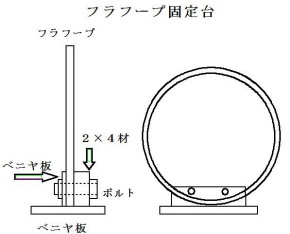

| (材料・道具) ホームセンターで売っている2×4材、ベニヤ板(9㎜厚)、ボルト・ナット(径8㎜・長さ10㎝・・ボルトナットの太さや長さは自由に)、ワッシャー、電動サンダー、電動丸のこかのこぎり、電動ドリルかボール盤、水性ペンキ、刷毛、ボンド、定規、ペン、木ねじ、ドライバー |

(制作の手順) (制作の手順)①2×4材(たまたま家にあったので使っていますが、ベニヤ板でもOKです。)にフープをあてて見て、フープを挟み込む板の長さを決めます。今回は、長さを45㎝にしました。180㎝の長さから4本取りたかったので、180㎝÷4=45㎝ということです。 ②ベニヤ板も同じように45㎝×8㎝の大きさで4本。2×4材とこの同サイズのベニヤ板がフープをはさむ板になります。 ④2×4材にフープをあてて、穴をあける位置を決めます。穴は2カ所。電動ドリルかボール盤でなるべく垂直に穴をあけます。(※垂直に穴をあけるにはボール盤でないと難しいでしょう。) ⑤2×4材と対になるベニヤ板の穴の位置が合うように2枚の板をボルトを通して動かないようにして、1個ずつ穴をあけていきます。穴をあけたらボルトを通してみて穴がずれていないか確かめます。 ⑦台の板に2×4材をボンドと木ねじで固定します。木ねじは台の下側にドリルで穴をあけて、そこから木ねじを入れます。 |

100円ショップで売っている「ねじねじ棒」、木の四角のブロック・ゴムの木の丸板、電動サンダーか布ヤスリ、ボンド、定規、電動ドリルかボール盤、ノギス(右の写真の道具。棒状のものの太さを測ったり、穴の内側の大きさを測ったりする道具です。ホームセンターや100円ショップで売っています。)、水性ペンキ、刷毛 |

①100円ショップで売っている「ねじねじ棒」のスポンジ状の部分をカッターナイフで切ります。 ②スポンジ状の部分の中には針金が入っているので、針金をペンチで切ります。少し力が必要ですが、女性でも大丈夫でしょう。 ③上の写真の右のように、木のブロックに電動ドリルかボール盤で穴をあけます。 (木のブロックは、円柱でも立方体でもなんでもOKです。土台の板だけだとねじねじ棒を支えきれないので、ブロックを使っています。角になる部分は、丸みをつけるため電動サンダーで削っておきます。) 穴の大きさは12~13㎜。ノギスでねじねじ棒の太さを測ると12~13㎜でした。 ⑤土台になる丸い板(板は、四角でも丸でもOK)に木のブロックごとボンドで貼り付けます。 ⑥水性ペンキを塗ります。乾燥したら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)のキッチンペーパースタンドか100円ショップのゴムの木の丸い板と丸棒(太さが30㎜)・ゴムの木のコースター、のこぎり、電動ドリル、フォスナービット、ペン、定規、ボンド、ノギス |

※今回は、ダイソーで売っているキッチンペーパースタンドを使って作ります。(左の写真) (100円ショップで売っている丸棒と丸い板を使って作ることもできますが、より簡単に作れる方法です。) ①100円ショップで売っているペーパースタンドの台に丸い板をボンドで貼り付けます。  (支柱の棒をどんな角度で切るかで、支柱の傾きが変わります。いきなり切ると失敗しやすいので、工作用紙で板状のものを何枚か作り、切る角度を変えて試してみると失敗がなくなり、自分の考えているような角度に支柱をすることができます。) ③リングは、ゴムの木のコースターに電動ドリルとフォスナービットで大きめの穴をあけて作ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)のキッチンペーパースタンド・ゴムの木の丸い板・ゴムの木のコースター、電動ドリル(フォスナービット)、のこぎり、電動サンダーか布やすりか紙やすり |

①100円ショップで売っているキッチンペーパースタンドの支柱の部分の上の方をのこぎりで切ります。 ②切った部分を電動サンダーか布やすりで磨きます。これで完成です。ペーパースタンドの底板は小さいので、できれば安定性が増すように、丸い板(ゴムの木の丸い板)をボンドで貼り付けるとよいでしょう。 ③リングになる部分は、ゴムの木のコースターをドリルとフォスナービットで穴をあけて作ります。 |

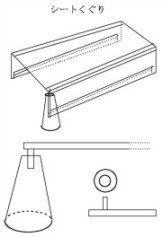

| (材料・道具) 100円ショップの園芸用の支柱6本、布ガムテープ、はさみ、電動ドリルかボール盤、木ねじ、丸棒(太さ30㎜。ホームセンターか100円ショップに打っている丸棒の太いもの)、超透明梱包テープ、電動サンダーか布やすり、木工用のボンド、ホームセンターで売っている角材(長さは180㎝・幅3㎝くらい)、ホームセンターで売っている農業用のビニール(?)シートの厚手のもの |

①農業用のシートを長さ4mではさみで3枚に切って、超透明梱包テープを裏表の重ねた部分に貼りつけます。 ②シートの両端を折り曲げて超透明梱包テープで貼ります。この中に100円ショップで売っている園芸用の支柱を差し込むわけです。この支柱がシートを両側に引っ張る重しの役目をします。 園芸用の支柱の長さは1m80㎝なので片側で3本使います。4mになるように並べて中央の支柱と両側の支柱を布ガムテープで巻いて1本の4mの棒にします。 ③カラーコーン(コーンの上側が穴になっているもの。学校の教材・教具です。)の穴の大きさよりも細い丸棒を下の写真の左から2番目のように、角材に木ねじで取り付けます。角材がこれを取り付けることで下に落ちるようなことがなくなります。角材は厚みは1㎝もあれば大丈夫です。 ④角材から飛び出ている丸棒をカラーコーンの穴に差し込んだら、その上に透明シートを広げて乗せれば完成です。 |

| (材料・道具) ワープロソフトの一太郎やWord、写真(動物や乗り物や道具や友達の顔等)、定規、はさみ、カッターナイフ、ボンド、定規、100円ショップのEVAボード(A4サイズ)、ペン |

①ワープロソフトの「一太郎」や「Word」に写真を挿入して印刷します。(用紙の大きさは、A4サイズ縦の半分。 ②印刷した写真や絵を定規とはさみで切って分割します。 ③EVAボードを半分に切ります。分割絵を納める為の枠を作ります。1枚が台になります。もう1枚を左右2㎝、上下1㎝で線を引いて、四角の部分をカッターナイフで切り取ります。(切り取った四角のボードは、分割した絵や写真を貼る板になります。) 台の部分になるボードに枠の部分になるボードをボンドで貼り付けます。 ※必要に応じて見本になる絵や写真を枠内に入る大きさで印刷して(分割した絵と同じサイズです。)分割絵の下に敷くようにします。 |

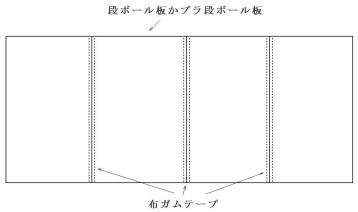

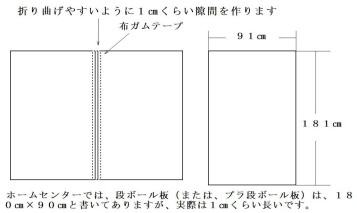

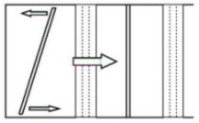

| (材料・道具) ホームセンターで売っているカラーダンパネ(7枚。樹脂でできている段ボール板のようなもの。お店によって700円~900円。段ボール板180㎝×90㎝でもOK)、布ガムテープ、角材(ホームセンター:長さは180㎝で幅が5㎝)、カッターナイフ |

①カラーダンパネをカッターナイフで2分割します。角材を定規代わりにすると切りやすくなります。 (収納スペースを取らないようにするため、折りたためるようにします。) ②切り取った各パネルを布ガムテープで貼り付けます。 (※この時にパネルとパネルの間を5㎝位間をあけて貼るようにします。パネル同士をぴったりつけた状態で貼ってしまうと、後で折り畳めなくなるからです。図の右では、パネルとパネルの間を1㎝あけるように書いてありますが、窓には左右にスライドする関係で段差があるので、5㎝あけたほうが段差に影響されにくくなります。) ※段ボール板もカラー段ボール板(カラー段パネ)も180㎝×90㎝で売っていますが、実際な1㎝ほど縦・横ともに長いです。この大きさが窓の枠にぴったりになります。  ④写真のパネル式暗幕は、初めは吸盤を使って窓ガラスに貼り付けていましたが、改良版では吸盤は使わず、角材をストッパーとして使うように変えました。このほうがしっかりパネルを押さえ込むことができ、設置も簡単で速いです。角材は、長さが180㎝のものです。角材の太さは特に重要ではありません。折れなければ良いという程度です。 ④写真のパネル式暗幕は、初めは吸盤を使って窓ガラスに貼り付けていましたが、改良版では吸盤は使わず、角材をストッパーとして使うように変えました。このほうがしっかりパネルを押さえ込むことができ、設置も簡単で速いです。角材は、長さが180㎝のものです。角材の太さは特に重要ではありません。折れなければ良いという程度です。※左の図のように角材をパネルに対して斜めに入れ、その後角材がまっすぐになるようにすれば、パネルをしっかり押さえ込むことができます。これがベストな方法です。 |

(材料・道具) (材料・道具)100円ショップで売っている木の丸棒(太いもの:直径30㎜、細いもの:直径10㎜・・太さは自由に選んでいきます。今回は太い丸棒は工作用の円柱を使いました。)・ゴムの木の丸い板(小さい丸い板の円盤は、板の下にコルクの貼ってあるものです。丸い板であれば100円ショップで売っているものを活用すればいいわけです。)、電動ドリルかボール盤、ボンド、電動サンダーか布ヤスリ、フォスナービット(100円ショップでも売っています。ドリルにつける刃で色々な大きさがあり、穴があけられます。)、水性ペンキ、刷毛 |

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップで売っているゴムの木の丸い板の中心に穴をあけます。穴の大きさは、木の丸棒の太さが30㎜なので、径が30㎜のフォスナービットを電動ドリルかボール盤に取り付けておこないます。 (左の写真が、フォスナービット。座繰りともいいます。) ②もう1カ所の穴は小さい丸い板に初めからあいているのを使いますが、穴が細いので10㎜のドリルの刃で穴をあけなおします。台になる丸い板は2枚なので、穴がずれないように、1枚目の板に穴をあけたら、丸棒・円柱を差し込んでずれないようにしてから2枚目の穴をあけるようにします。    ④台になる板をボンドとクランプで挟んではりつけます。 ④台になる板をボンドとクランプで挟んではりつけます。⑤小さい方の丸い板の中心と2カ所目の小さい方の穴をドリルかボール盤であけます。穴があけられたら、中心の穴に直径30㎜の円柱を差し込み、小さい方の穴に直径10㎜の棒を差し込んで、小さい方の丸い板が2カ所の穴に入るか確認します。ちゃんと入るようでしたら、水性ペンキを塗ります。 ※丸棒や円柱は同じ大きさの穴をあけてもすっとは穴には入りません。穴に入れる部分をサンダーで少し削ってから入れるようにします。こうするときゅっとしっかり入って抜けません。 |

100円ショップで売っている木の丸棒(直径30㎜と直径10㎜)・丸いゴムの木の板(2枚)、塩ビ管(直径20㎜位。ホームセンターに売っています。)、電動ドリルかボール盤、フォスナービット、電動サンダー、ボンド、ノギス、のこぎりか電動ジグソー |

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップで売っている木の丸棒の太さをノギスを使って測ります。商品札に書かれたとおり30㎜・10㎜でした。 ②木の丸い板(2枚)の中心に30㎜の大きさの穴をあけます。電動ドリルかボール盤に30㎜の大きさのフォスナービットをつけておこないます。    ④支柱になる丸棒と枝になる丸棒の長さを決めます。長さが決まったらのこぎりで余分な部分を切り、穴に差し込んでボンドで固定します。 ⑤塩ビ管を電動ジグソーで切ります。これがパイプになります。塩ビ管の切り口部分をヤスリか電動サンダーで削り、なめらかにします。 |

| (材料・道具) ホ ームセンターで売っているシナベニヤ板(厚さ9~12㎜)、穴のあいた木の玉(100円ショップで売っている健康器具で足裏コロコロという商品で木の玉がたくさんついているものがあります。300円くらいのと800円くらいのがあります。値段の違いは球数の違いです。)・細い棒(木の玉の穴の大きさよりも細い棒)、水性ペンキ、刷毛、木工用のボンド、定規、のこぎりか電動丸のこ、電動サンダーか布やすり |

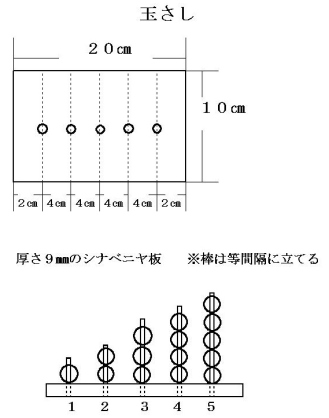

①シナベニヤ板を20㎝×10㎝の大きさにのこぎりか電動丸のこで切ります。 ②切り口を布ヤスリか電動サンダーで磨きます。ささくれをとって丸みをつけると安全です。 (例;玉の大きさが1㎝、板の厚さが9㎜ならば、玉が1個のところの棒の長さは、1㎝+9㎜になります。1.9㎝と厳密でなくてもいいので2㎝でいいでしょう。玉が2個の棒は、玉の分で2㎝、板の厚さが9㎜で3㎝と考えればいいでしょう。) 棒の先端部分は、布やすりで磨いて少し丸みをつけます。 ④穴の位置は、棒と棒の間を等間隔にします。棒の太さの穴を土台になる板に電動ドリルであけます。 ⑥玉に色を塗るとお子さん達の興味をひきやすいので、赤・青などの原色のペンキを塗ります。数字1~5と数字分の印のを貼りつけて完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っているアルミ缶(径が12㎜で長さは180㎝を8本、1本350円くらいです。)、100円ショップで売っているロープ(15mを4本)、ボール盤か電動ドリル、ドリルの刃、電動ジグソーか糸のこ、たこ糸、アルミ用のヤスリ、はさみ、 |

①アルミ管を15㎝の長さに電動ジグソーか電動糸のこで切ります。その場合は、金属が切れるブレードを使います。(ここでは15㎝の長さにしましたが、アルミ管の長さは何㎝でもかまいません。)非鉄金属用の刃を使います。 ②切った断面は危険なので、鉄工用(アルミ用のほうがいいです。)のヤスリで磨きます。磨いた後にボンドを切り口に塗っていきます。これで、切り口は安全になります。 ④あけた穴にひも(たこ糸)を通します。たこ糸の長さは管とロープの間が3~5㎝程度にします。長すぎると管同士がからまりやすくなりますし、せっかくお子さん達が管にタッチしても遠くへ揺れてしまい、並んでいる管に触れた管が当たらなくなってしまうからです。ひも(たこ糸)が短ければ、並んでいる管に当たって「リーン」といい音が響きます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているシューズトレイ・MDF材(荷重がかかるような使い方はできませんが、切ってもばりが出ないなど、工作がしやすい素材です。)・ピンポン球、電動サンダーまたはヤスリ、水性ペンキ、刷毛、電動ドリル、フォスナービット、のこぎり |

①100円ショップで売っているMDF材の上にシューズトレイを乗せて、輪郭をなぞって描きます。 ②ピンポン球の大きさをノギスを使って測ります。100円ショップで売っていたピンポン球は幅が40㎜だったので35㎜位の大きさのフォスナービットを電動ドリルに取り付けて穴をあけます。穴の位置は適当にきめればいいでしょう。 ※いきなりMDF材に穴をあけないで、いらない板に穴をあけてピンポン球の座り具合を見た方が、穴の大きさを決めやすいです。 ④シューズトレイの輪郭を描いた部分をのこぎりで大まかに切っていきます。トレイに中に板をはめてみて、電動サンダーで削りながら板のはまり具合を調整します。ベニヤ板と違って簡単に削れますので、調整は非常に楽です。 ⑥水性ペンキを塗ります。1日ほど乾燥させます。 ⑦下の左の写真のように、MDF材を切った時に出る端材(いらなくなった小さいMDF材)をトレイの中に敷いてみて、板の角度を見ます。奥に向かって少し下がるくらいが、お子さん達には息を吹いてピンポン球を転がしやすいでしょう。簡単に転がせるようになったら、奥に向かって傾斜が上がるように変えれば、穴に入れるのが難しくなります。 |

ホームセンターで売っている丸棒で直径が3㎝くらいの太いもの(180㎝)、ベニヤ板か厚さが1㎝くらいで長さが180㎝・幅が4㎝くらいの板、100円ショップで売っている細い丸棒・丸い板・丸いゴムの木の板、のこぎり、木工用のボンド、電動ドリル、(ドリルの刃かフォスナービット)、水性ペンキ、電動サンダー、 |

①板の大体中央辺りに指を置いて、板のバランスが釣り合う場所を探します。板の左右のバランスがとれている場所にペン等で印をつけます。(多少ずれても後で修正はきくので、大体でいいでしょう。) ②細い丸棒の径(太さ)をノギスで測ります。ノギスがない場合は定規で大体の太さを測ります。 ③左の写真のように、板のバランスがとれていたところに細い丸棒の太さよりやや大きい穴を電動ドリルであけます。 ⑤穴に細い丸棒を差し込んでボンドで固定します。適当な長さ3~5㎝のところでのこぎりで切ります。切った部分は、安全を考えて電動サンダーで丸く磨きます。 ⑦100円ショップで売っている丸い板の中心辺りに支柱になる太い丸棒の太さの穴をあけます。丸いゴムの木の板は2~3枚使います。土台の板だけですと支柱が安定しないためです。ボンドとクランプで丸い板の穴がずれないようにしながら貼り付けます。板は、数時間で完全にはりつきます。その後、水性ペンキを塗ります。 ⑨傘を掛ける長い板の幅が3㎝と狭かったので、支点になる穴の部分と傘を掛ける為に板を切った部分に補強用の板をボンドではりつけます。 (幅が3㎝の板を使ってしまった関係です。板の幅が4㎝~5㎝くらいあれば、補強板は必要ないでしょう。) 補強板をボンドとクランプではりつけます。 ⑪土台になる板に丸い板をボンドで貼り付け、穴に支柱を通せば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのピコピコハンマーかトイザらスで売っているノックアウトハンマー(ミニKOハンマー)、画用紙か工作用紙、両面テープ、スタンプにする魚の絵、はさみ、木工用のボンド |

①ピコピコハンマーのヘッドの円(輪郭)を厚画用紙か工作用紙に写して、2枚作ります。(ハンマーのヘッドの両方に使うためです。) ②魚の絵をインターネットで探し印刷してから工作用紙が厚画用紙に貼ります。これをはさみで切り取ります。(魚の絵の大きさはハンマーのヘッドの丸い紙の中に収まる大きさにします。) ③切り取った魚の型を工作用紙等に置いて輪郭を5~6枚工作用紙に描いていきます。(ハンマーの両ヘッドに貼るなら10枚~12枚) ③輪郭に沿ってはさみで切り取ります。 ⑤ハンマーのヘッドの大きさに切った丸い用紙にボンドで魚の型を貼り付けます。 ⑥両面テープを丸い用紙の裏側に貼り、ハンマーのヘッドの所に貼り付けます。これで完成です。 ※スタンプしたいものに合わせて絵を決めれば色々なスタンプが楽しめます。ハンマーの両ヘッドに貼れるので、1本のハンマーで同じ図柄なら2色の型のスタンプ、違う絵柄なら2種類のスタンプができます。 |

| (材料・道具) 100円ショップに売っている大きめの洗面器(大きさは自由です。自分の作りたい大きさのものを選べばいいでしょう。)・紙粘土・イチゴ等の樹脂の模型・ロウソク、布ヤスリ(または、ヤスリ)、きり、木工用のボンド、のこぎり(写真ののこぎりはクラフトのこですが、普通ののこぎりでもOKです。) |

①洗面器の縁の部分をのこぎりで切り落とします。 (※切り口がきれいになるので、できればクラフトのこを使うようにします。) ②ヤスリか布やすりで切った断面を少し磨きます。 ③洗面器に紙粘土を貼っていきます。紙粘土は丸い棒で伸ばさなくても、ちぎっては貼りを繰り返せばOKですが、丸い棒で伸ばして薄くしておいた方が貼りやすいです。 ⑤100円ショップで売っているロウソクを差し込む穴をきりであけ、そこにろうそくの台になる部分を差し込みます。台になる部分はキャンドルとセットになっています。(ろうそくは100円ショップでケーキ作りの道具類の所にあります。) ⑥洗面器ですので底がありません。必要ならば、厚手の紙の板目か厚画用紙をケーキの底の部分に貼ります。特に底をつけなくてもいいと思いますが・・。完成 |

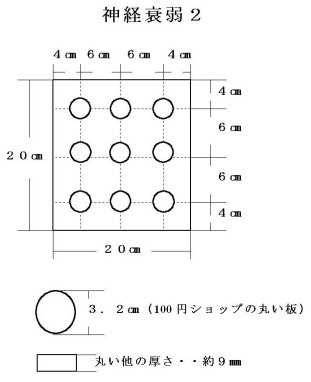

ホームセンターで売っているベニヤ板と5㎜厚のシナベニヤ板、100円ショップに売っている丸形の木の板(上の寸法図では、丸い板の直径が3,2㎝になっていますが、これは3.5㎝の間違えです。)・フォスナービット(ホームセンター。100円ショップの工具のコーナーにも売っています。ドリルにつけて穴をあける道具です。)、水性ペンキ、木工用のボンド、のこぎり、パソコン、プリンター、電動サンダー |

(制作の手順) (制作の手順)①板の寸法は左側の図のとおりです。シナベニヤ板と底に貼るベニヤ板を20㎝×20㎝にのこぎりで切ります。 ②板にあける穴の大きさは、100円ショップで売っている丸い板(材料のところに載せてある工作材料という商品です。)の大きさになります。 ④電動サンダーか布ヤスリで板を磨きます。 ⑤布で磨いたときに出る木の粉を拭き取って、水性ペンキを塗ります。ペンキが乾いたら、円を切ってあるシナベニヤ板に底になるベニヤ板をボンドで貼り付けます。クランプを使うと隙間なくぴったりはれます。角を電動サンダーで磨いて丸みをつけます。 ⑥丸い木の板に貼るイラストや写真を用意します。「一太郎」等のワープロソフトで適当な大きさの円を大きさを少しずつ変えて何種類か描きます。プリンターで印刷したら、木の丸い板を円の中に置いてちょうどいいくらいの円を決めます。 ⑧丸い木の板にボンドをつけてイラストや写真を印刷した紙に貼ります。 ⑨紙が丸い板にしっかり貼りついたら、カッターナイフを木の板の丸い輪郭に沿って動かして切ります。 ⑩シナベニヤ板の穴に丸い木の板を入れて、すんなり入るか確認します。OKなら完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っているベニヤ板とシナベニヤ板・100円ショップに売っている丸形の木の板(上の寸法図では、丸い板の直径が3,2㎝になっていますが、これは3.5㎝の間違えです。)、水性ペンキ、木工用のボンド、のこぎり、パソコン、プリンター、電動サンダー |

①材料や板の寸法、および製作の手順は、上の神経衰弱3と同じです。 |

100円ショップで売っている健康器具(足裏コロコロ。300円のものと木の球が多い800円のものとがあります。)・ひも、デジタルカメラ、パソコン、プリンター、パウチとパウチのシート、はさみ、水性ペンキのスプレー(できればアクリル絵の具)、刷毛、 |

①100円ショップで買ってきた「足裏コロコロ」を、ハンマーで枠の部分を叩いて木の球を取り出します。 ②木の球は、赤・青・黄・緑色に水性ペンキのスプレーで塗ります。 (※水性ペンキを使うよりも、アクリル絵の具を使う方がお勧めです。アクリル絵の具ですと、光沢のある仕上がりになるからです。スプレーを使う際には、写真の真ん中のように段ボール箱を使うと風の影響を受けづらくなります。乾燥させる際には、右の写真のように、細い丸棒に玉を差し込んで乾燥させるときれいに乾燥させられます。) ③木の球の穴の大きさよりも若干細いひもを用意します。 ④見本カードは、ひもに球を通し、それをデジカメで撮って印刷したらパウチします。 |

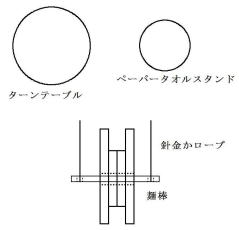

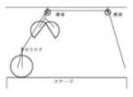

100円ショップに売っているターンテーブルかゴムの木の丸い板(2枚)・キッチンペーパースタンドの底の板(2枚)・麺棒、電動ドリルかボール盤、座繰り(フォスナービット)、きり、ボンド、クランプ,ロープか針金 |

①キッチンペーパースタンドのねじをはずと棒の部分が外れます。写真の左側のように、底の板の裏側には滑り止めのゴムが貼ってあります。このゴムをカッターナイフかナイフで削り落とします。 (このゴムがついたままだと、板と板を貼るときに隙間ができてしまうからです。) ③麺棒は長いので、半分くらいの長さにノコギリで切ります。 ④麺棒の左右にロープか針金を通すための穴を電動ドリルであけます。針金が太さ2㎜ならば、5㎜~8㎜くらいの穴をあけて針金が2~3本通るくらいにしておきます。電動ドリルでは垂直に穴を開けるのが難しいので、できればボール盤を使います。ただ、今回の滑車は針金を通す穴は、まあ開いていればいいかなという感じなので、ドリルでも大丈夫でしょう。 (これで2枚の板の穴がずれる心配がなくなります。) クランプを使ってしっかり貼れたらフォスナービットで穴を開けます。 ⑦ゴムの木の丸い板にペーパースタンドの底の板をボンドで貼り付けます。穴の位置がずれないように見ながらやります。 ⑧ペーパースタンドの底の板の上に丸い板をボンドで貼ります。穴の位置を見ながらクランプを使ってしっかり固定していきます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている雑巾(3枚で100円)、たこ糸、布ガムテープ、はさみ |

①雑巾をたたみます。 ②たたんだ雑巾を巻いていきます。 ③巻いた雑巾にたこ糸を巻いていきます。 ④手が汚れないようにするために、布ガムテープを巻きます。これで完成。 ※布ガムテープを巻くと手が汚れるのを防げますが、絵の具やポスターカラーを洗い流す際には、布ガムテープは邪魔というか洗いづらいので、たこ糸を巻いて完成でもOKです。私は、布ガムテープは巻かないで使っています。 |

| (材料・道具) 運動会で使う大玉、障子紙、新聞紙、ボンド、たらい、ブルーシート、洗面器、ロープ、穴を開けるドリル、段ボール板、水 |

(制作の手順) (制作の手順)①大玉の中のゴム製のボールを用意します。空気を入れてふくらませます。夏なので、あまり空気を入れすぎると中の空気が膨張してボールが変形してしまうので、パンパンにふくれる手前くらいにします。 ②ボールに空気を入れる部分を下にしてたらいにのせます。ボールがごろごろ動かないようにするためです。 ③濡らした新聞紙(予算があれば障子紙)をボールに貼ります。2~3重貼っていきます。 ④新聞紙が貼れたら、洗面器に水を入れボンドを入れて溶かします。ボンドの量は適当ですが、量が多いほど乾燥後はしっかりした状態になります。ボンドを水に溶かした中に障子紙を浸し新聞紙の上にどんどん貼っていきます。 ⑤予算があまりない為、障子紙だけ貼れる状態ではないので、新聞紙も使います。ボールを4重~6重くらい貼れたら、乾かします。乾燥するまで数日かかります。できれば紙はできるだけ何重にも重ねたほうが、あとあとしっかりした作りになるので安心です。 ⑥乾燥したボールを裏返しし、ボール内の空気を少しずつ抜きます。空気を抜きながら、紙とボールの間に手を入れてゆき、少しずつボールから紙が離れるようにしていきます。ゆっくりやらないと球状になっている紙が破れてしまうので、ここは慎重におこないます。 ⑦ゴムのボールが球状になった紙から離れたら、一気にボール内の空気を抜きます。だいたい空気が抜けたら、球状になった紙の中からゴムのボールを引き出します。 ⑧ゴム製のボールには新聞紙がどうしても貼り付いた状態になってしまいます。ボンドを溶いた水に浸した障子紙からボンドが新聞紙に溶け込むためでしょう。ゴムのボールから新聞紙をはがすために、たらいに水を入れてゴムのボールをしばらく浸しておくと新聞紙がはがしやすくなります。 ⑩はさみで線に沿って紙の球を切っていきます。2分割した紙の球は、このままでは壊れやすいので、段ボール板で補強します。段ボール板が学校にあるので、はさみで板状に切っていきます。 ⑫半球状の欠けている部分に段ボール板をあてて穴をふさぎます。 ⑬段ボールをあてた部分に障子紙を貼って補強します。 ⑭球状になったおおきなかぶは、床に置いておくとその重みで下側がへこんでしまいます。そこでへこんだ部分を丸く見せるために、へこんだ部分用のカバーのような感じのものを作り、へこんだ部分に障子紙で貼り付けます。 ⑮おおきなかぶの葉っぱの部分を段ボールで作ります。適当な形に切ってから色を塗ります。葉っぱは、適当なひもを用意し、電動ドリルで大きなかぶに穴をあけてひもを通し、おおきなかぶに縛り付けます。  ⑯半球に分かれていた大きなかぶの上側に穴をドリルであけてひもを通します。これでくす玉のような状態にします。 ⑰大きなかぶは、結構重くなるので、普通のロープですとロープが伸びてしまい引き上げるのが大変いなります。そこで登山で使うザイルとカラビナと滑車を使うことにしたわけです。 |

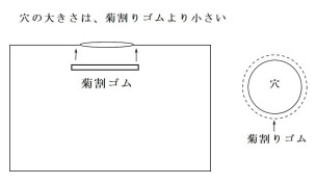

100円ショップで売っている排水口のゴムカバー(菊割ゴム)、段ボール箱、水性ペンキか色紙等(箱の色をつけないのであれば不用です。)、円きりのカッター、赤鉛筆か鉛筆、ボンド |

①段ボール箱に菊割ゴムをはめるための穴をあけます。 菊割ゴムを段ボールの横側の面に置いて輪郭をなぞります。  ※右の図のように、段ボールに開ける穴は、この輪郭の穴よりも小さくします。菊割りを貼り付けるときに、段ボール箱の中側から貼るからです。穴の大きさが同じだと菊割ゴムが穴を素通りして貼ることができません。 円を切るカッターが売っていますので、それを使うと楽です。段ボール用のナイフでも大丈夫です。 ②円を切ったら菊割ゴムにボンドを塗って、段ボール箱の中側から穴に貼り付けます。 ③ボンドが乾いたら完成です。 ○段ボール箱に水性ペンキで色を塗るか色画用紙を貼ります。今回は、プラスチックの板(ダイソーで売っているもの)を貼っています。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているMDF(2枚)・丸棒かダボ・フォスナービット、工作用ののこぎり(クラフトのこ。ホームセンターののこぎりを売っているところにあります。)、電動ドリルかボール盤、水性ペンキ、刷毛、電動サンダー、ボンド、定規、ペン |

(制作の手順) (制作の手順)① MDF材に穴を開ける所のしるしを書きます。穴の位置や数は自由に決めます。 ②穴の大きさは、丸棒の径が30㎜なので、32~35㎜くらいの大きさにします。 ③  上の板を支える側板は、穴に入れる丸棒(ペグ 100円ショップの丸棒)が上の板から2㎝位飛び出すくらいの高さになるように、板と板の間の高さを調整します。 上の板を支える側板は、穴に入れる丸棒(ペグ 100円ショップの丸棒)が上の板から2㎝位飛び出すくらいの高さになるように、板と板の間の高さを調整します。  |

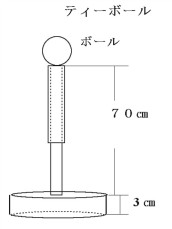

| (材料・道具) 100円ショップスチレン棒ライト・丸棒(スチレン棒ライトにちょうど入る太さ30㎜の丸棒)・ターンテーブル等のゴムの木の丸い板・バット・ボール、ベニヤ板(厚さは9~12㎜)、電動サンダー、電動ドリルかボール盤、座ぐり、水性ペンキ、刷毛、水性ニス、ボンド、クランプ |

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップのゴムの木の丸い板(2~3枚)の中心に電動ドリルで丸棒の太さの穴をあけます。 (※丸い板が売ってない場合は、ベニヤ板かMDF材を切って円盤を作ります。) ②丸い板をボンドとクランプで貼りつけます。(穴の部分がずれないように気をつけます。) ④ベニヤ板の中心に丸棒の太さの穴をドリルであけます。サンダーで板の表面を磨きます。 ⑤ベニヤ板にゴムの木の丸い板を貼りつけます。(穴の部分がずれないように気をつけます。) ⑥板の穴にボンドを入れてから丸棒を板にさしこみます。 ※必要に応じて水性ペンキと水性ワックスかニスを塗ります。 |