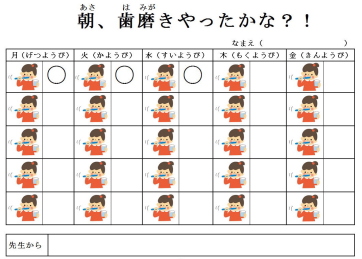

�@���ɓ\������茳�Ŏg������ł���`�F�b�N�{�[�h�ł��B �@�����i���`���j����������`�F�b�N����u������H�v�́A�������u�j���v�̕������E�ɃX���C�h����A�Ί�̎q�ǂ��̃C���X�g���o�Ă���̂ň����Ƃ��킩��܂��B �@�u�|�����Ԃ̃`�F�b�N�v�́A�|���@���ԁE�ق����|�����ԁE�o�P�c���ԁE�S�~�̂ē��Ԃ��P�T�Ԃ��Ƃɑւ��邱�Ƃ��킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B���T�́A��������E���T�́�����ƁA�Ⴆ�Α|���@�̂Ƃ�����X���C�h������ΊY�����邨�q����̎ʐ^�̊炪�o��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�u�������`�F�b�N�v�́A�w�Z�Ɏ����Ă������̂��`�F�b�N������̂ɂȂ��Ă��āA�u�W���[�W�ށE���ւ��̂s�V���c�E�n���J�`�E�|�P�b�g�e�B�b�V���E�Ƃ̌��E�M�L��E�����v��p�ӂ������킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�n���J�`����������n���J�`�̂Ƃ�����E�ɃX���C�h������A�q�ǂ��̏Ί�̃C���X�g���o��̂Ŏ��������Ƃ��킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v�̃y�[�W�������������B |

�@����͋��ނƂ�������������̂悤�Ȃ��̂ł��B �@���̒S������w�N�ł͂Ȃ����w�N�ł����A������Ɣǂ̐��k�Łu�Ђ����т������ė~�����v�Ƃ����ی�҂̗v�]���ĂЂ����т̗��K��S�C�̐搶�ƍs���Ă��鐶�k�����܂��B �@���̎q�̒S�C�ɂ��ƁA�茳��w�nj��Ȃ����Ƃ������Ă��ɂȂ�����Ђ����т��K���ł���̂��킩��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B �@��Ɗw�K�Ŏ�����l�ŃG�v������g�ɂ���i�G�v�����̂Ђ������ԁj���Ƃ̂ł��Ȃ����k�Ȃ̂ŁA�u�搶�A���肢���܂��B�v�ƌ����Ď��X�Ђ�������ł�����̂ł����A���̂܂܂ł͎����S���炽�Ȃ��̂ŁA���Ăǂ��������̂��ƍl���Ă��܂����B�ƒ납�玝���Ă��Ďg���Ă���G�v�����̂Ђ����ׂ��̂Ń}�W�b�N�e�[�v���\��Ȃ����A���Ԃ��Ƃ͑S���ł��Ȃ���Ԃ����ƁE�E�B �@�����ŁA�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă���̌��̋��ʂ�Е��̂Ђ��Ɍ��сE�Ђ��̕Е��͗ւ����ɂ��邱�ƂŁA�ʂ�ւ����ɓ���邾���Ō��̂Ƃقړ�����ԂɂȂ�悤�ɂ��܂����B����Ȃ�ȒP�Ȃ̂ŁA�������Ă��Ă���G�v�����ɂ����p���������A���̐��k�ł���l�ŃG�v�����𒅂��܂��B�Ђ����т͂ł��Ȃ��Ă��A�l�ɗ���Ȃ��Őg�̉��̂��Ƃ��Ȃ�Ƃ��ł��邱�Ƃ��A�܂��͎����S�̌���̑�����������܂���B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v�̃y�[�W�������������B |

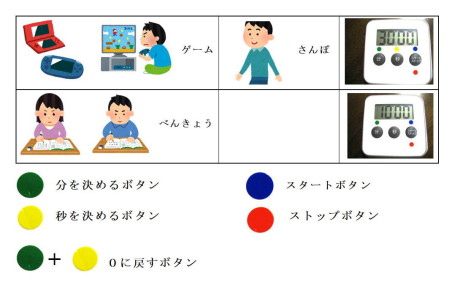

�@�^�C�}�[�������ł͎g���Ȃ����q���g����悤�Ȃ�A�^�C�}�[�Ǝ�舵���}�ł��B �������́u�P�v�����킩�Ȃ��E�Ђ炪�Ȃ̓ǂݏ����͂ł��Ȃ����x���ł����A�u�����v�͂킩�邨�q����ŁA���ւ��⎕�����Ȃǂ̓��퐶���͂قڂł���悤�Ȃ��q���ΏۂɂȂ�܂��B �i�ޗ��E����E�����j �@�^�C�}�[�i�_�C�\�[�Ŕ����Ă���L�b�`���^�C�}�[���V���v���ł����ł��B�j�A�J���[�V�[���A�}����邽�߂̃f�W�J�� �@�^�C�}�[�́u���v�̏��ɗ̃V�[���E�b�̏��ɉ��F�̃V�[���E�X�^�[�g�̏��ɐƐԂ̃V�[�����Ȃ�܂��B �A��舵���}�́A�^�C�}�[�̂R���\���E�T���\���Ȃǂ��f�W�J���ŎB���ĉ摜�ɂ��܂��B�ԓ��̃V�[���͔������ɓ\���ĎB�e���ĉ摜�ɂ��܂��B �i�g�����j �����߂́A�w�Z�ʼn��^�C�}�[�Ǝ�舵���}���g���ė��K���܂��B������x�������ł�����ی�҂ɂ��b�����āA�ƒ�ł����K�Ǝ��ۂɎg�����Ƃ������Ă�������悤�ɂ��肢���܂��B�ʒk�̎��ɘb���ƕی�҂ɂ��}�̎g�������킩��₷���ł��傤�B �@�^�C�}�[�̃{�^���������Ă݂܂��B�͕��̕\���E�̓X�^�[�g�E�Ԃ͉����~�߂�X�g�b�v�E�������O�ɖ߂��ɂ͗Ɖ��F���������s���Ă݂܂��B�q�ǂ������ɂ������Ă�����Đ������ς���Ă������Ƃ�O�ɖ߂邱�Ƃ��o�����Ă��炢�܂��B�E�E�E�����́A�{�^���������Ɛ������ς�邱�Ƃ��킩��Ηǂ��ł��傤�B �A�ƂŐH�ׂĂ���J�b�v�˂Ȃǂ̎ʐ^����A�����ŐH�ׂĂ�����̂�I�т܂��B�i�e�ƒ�̘A�����łǂ�ȏ��i��H�ׂĂ���̂����O�ɕ����Ă����܂��B�j   �@���ɁA�J�b�v�k�[�h���ł�����A���̉E���ɂ���^�C�}�[�̐����̕\�������܂��B�R�O�O�ɂȂ��Ă��܂��B�^�C�}�[�̗̃{�^���������ƂP�O�O�E�Q�O�O�E�R�O�O�ƕς��܂��B �@���ɁA�J�b�v�k�[�h���ł�����A���̉E���ɂ���^�C�}�[�̐����̕\�������܂��B�R�O�O�ɂȂ��Ă��܂��B�^�C�}�[�̗̃{�^���������ƂP�O�O�E�Q�O�O�E�R�O�O�ƕς��܂��B�@�\������鐔�����^�C�}�[�̎ʐ^�̂R�O�O�Ɠ����ɂł���n�j�B�����A�^�C�}�[�̐������S�O�O���ɂȂ��Ă�����A�Ɖ��F�̃{�^�����������ĂO�O�O�ɖ߂��悤�ɂ��܂��B �B�^�C�}�[�̐������\�̐����Ɠ����ɂȂ�����A�̃X�^�[�g�{�^���������܂��B �C�����Ȃ�����Ԃ̃{�^���������Ď~�߂܂��B �E�E�E���̂������x�ݎ��ԂȂǂ̂�����Ƃ������Ԃŗ��K���܂��B �@��������̂킩������A�^�C�}�[�Ǝ�舵���}���ƒ�Ɏ������ĉƂŎ��ۂɎg���Ă��炤�悤�ɂ��܂��B�Q�[���D���̂��q����̏ꍇ�́A�Q�[�����s�����Ԃ����߂ă^�C�}�[�����p���Ă����Ƃ����ł��傤�B�e�䂳���ċ����Ȃ��Ă������łł���悤�ɂȂ�����A�^�C�}�[�͉�����܂��B�ی�҂�����Ƃ����ȂƎv������A�^�C�}�[�͉ƒ�ōw�����Ă��炤�悤�ɂ��čs���܂��B |

�@�F�l�̂`�搶���痊�܂�č�����A���w���̃G���x�[�^�́u�_�~�[�X�C�b�`�v�ł��B�`�搶���S�����邨�q����ŁA�G���x�[�^�[�̃X�C�b�`�����Y���邨�q����ɍ����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B �@���Ƃ��ẮA�G���x�[�^�[�̌��������������Ă��āA���i�͓d�����n�e�e�ɂ��Ă����ςނ̂ł͂Ȃ����ƂƎv���̂ł����E�E�B �@�G���x�[�^�[�̃X�C�b�`�͂P�K�ƂQ�K�ɂ���܂����A���~�̃X�C�b�`�������ɈႤ�̂ƁA���Y�h�~�̊W�Ŗؘg�ƃJ�o�[�����ɂ����Ă���̂ŁA���̌`�Ƀ_�~�[�̃X�C�b�`�����킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����Ɛ������㕨�ł��B �@���h�̊W�Ō�������̂̓_���ƌ������ƂŎ��̕��Ɉ˗����������̂ł����A�_�~�[�̃X�C�b�`�������ƃX�C�b�`�̕����Ƀ��C�g�������ƁA���Y���鎙���ɖ{���̃X�C�b�`���킩��Ȃ����邱�ƁE�{���̃X�C�b�`���������Ƃ��ł��Ȃ����邱�ƁE�������{���̃X�C�b�`���ȒP�ɉ�����Ƃ����̂������ł��B �@�ؘg�̂�������̒��Ƀ_�~�[�X�C�b�`��[�߂�̂ƁA��L�̏��������ɂ͂ǂ��������@���P�ԗǂ��̂��l���A���̃_�~�[�X�C�b�`�ł͖{���̃X�C�b�`���O�����猩���Ȃ��悤�ɃX�e�����X�̃J�o�[�ŕ����Ă���܂��B�������_�~�[�̃X�C�b�`��������LED�̃��C�g�����܂����A�㑤�̃J�o�[����ɃX���C�h���ĉ����̃J�o�[�̓ˋN�������o���A������������Ƃʼn����̃J�o�[����ɊJ���Ė{���̃X�C�b�`���\���Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B |

�@��̃G���x�[�^�[�̃_�~�[�X�C�b�`�́A���Y�����邨�q���ȒP�ɖ{���̃X�C�b�`���킩��Ȃ��悤�ɂ���ׂɁA�Q�������Ă����̃X�e�����X�̃P�[�X���㑤�ɃX���C�h������ƁA�o�Ă��鉺�̃P�[�X�̓ˋN�����������ĉ��̃X�e�����X�P�[�X�ˏグ�邱�ƂŁA�{���̃X�C�b�`���o�Ă��邢���d�g�݂ł����B �@��������ł͎d�g�݂���╡�G�Ȃ��߉��₷���Ǝv�����̂ŁA�����ƃV���v���Ȏd�g�݂ɂ��āA�P�[�X�͕������Ă��Ȃ��P���̃X�e�����X�P�[�X�ŁA�P�[�X�̈�ԏ���������ƂŃP�[�X�����ˏオ��悤�ɂ������̂ł��B�k�d�c���C�g�̂ق����P�[�X���͑S�Ď�菜���A�P�[�X�̍�����Ⴍ��������悤�ɂ������̂ł��B �@�X�e�����X���ۂ߂Ă����Ԃ̕��������̂ŁA�P�[�X�̖ʂ�����ɂȂ��Ă���Ȃ��̂��s���ł������A��ނȂ��ł��ˁB�`�搶�Ɂu�_�~�[�X�C�b�`���Ȃ��Ă��A�d�����n�m�E�n�e�e���錮�������������Ă�������̂ł́H�v�ƕ������Ƃ���A�Q�K�ɂ͓d���̌������Ȃ��A�ԃC�X�̂��q������܂߂ĕ����̎��������Ă���̂ŁA�Q�K���痘�p����ۂɂP�K�̃G���x�[�^�[�̃X�C�b�`�̓d���̃L�[�̂Ƃ���܂ōs���Ȃ��B�v�E�u�d�����n�m�ɂ��Ă����ƈ��Y���邨�q���N���X�C�b�`�������Ă��܂�����E�E�B�v�Ƃ����؎��Ȏ��Ԃł��邱�Ƃ�����܂����B�Ȃ�قǁA������_�~�[�X�C�b�`���K�v�������킯�Ȃ�ł��ˁB |

�@�ƒ�ł̐����̒��ŁA�����d�����̎g�����͒m���Ă��Ďg����̂ɁA�d�r��̎��ɂ͂ǂ����Ă����̂��킩��Ȃ��Ƃ������k�����܂����B �@�����d�������Ȃ��̂́A�u�d�r��ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��E�d�r�ɂ͐F�X�Ȏ�ނ����邱�Ƃ�m��Ȃ��E�d�r�����邱�Ƃ�m��Ȃ��E�d�r�̓����������킩��Ȃ��v�Ȃǂ̗��R����������Ǝv���܂��B �@�w�Z�ł͂���Ȃ��Ƃ��w�K�����ʂ͖w�ǂ���܂��A�q�ǂ��B�̐��������ǂ�����Ƃ����ϓ_����A���́u�d�r�̓�����w�K�v�̋��ނ��l���܂����B�g���d�r�́A�P�O�d�r�E�P��d�r�E�P��d�r�ł��B �@���̋��ނ́A�d�r�Ɂ{�i�v���X�j�E�|�i�}�C�i�X�j�Ƃ������������邱�ƁE�d�r������ɂ͐��������������邱�E�d�r�ɂ͎�ނ����邱�Ƃ�m�邽�߂̂��̂ł��B�傫�����������d�r�𐳂��������ɓ�����Ȃ��ƁA�X�C�b�`�������Ă����C�g�͂��Ȃ����Ƃ�m�邱�ƂŁA�������d�r�̓������d�r�̎�ނ��w�K���܂��B �@�E�E�X�C�b�`�́A���ꂪ�Ȃ��Ɠd�r����ꂽ�r�[�Ƀ��C�g�i���d���j���������Ȃ����킩���Ă��܂��A�悭�l���Ȃ��œd�r�̌�����������Ă��܂��̂ŁA�l����Ԃ��J���邽�߂ɂ��Ă��܂��B�X�C�b�`�����Ă����C�g�����Ȃ���A���̂��Ȃ��̂��낤�ƍl���Ă����ł��傤�B |

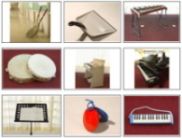

�@�R���Z���g�Ƀv���O�������E�����Ƃ�����������S�ɍs�����Ƃ��w�K���鋳�ނł��B �i�w�K���̎g�����j �@�ƒ�ɂ��w�Z�ɂ��ǂ��ɂł�����R���Z���g�B�����ő|���@���g���đ|�������Ă���Ƃ��A���k�i���w���j���R���Z���g����v���O���̂����Ă���ƃR�[�h������ň��������Ĕ����Ă��邱�Ƃɋ����܂����B�m�I�ɍ������̂��q�������̂ŁA�v�킷�u���[�I�v�Ɛ����o�Ă��܂��܂����B �@�ƒ�ł͂ǂ����Ă���̂ł��傤�B������������A�ƒ�ň�ؐG�邱�Ƃ��Ȃ��̂�������܂���B�w�Z�ő|���@���ƔǂŃA�C�����E�d���T���_�[�E�b�c�v���C���[�����g���ʂȂ̂ł��傤���E�E�B �@���̋��ނ́A�R���Z���g�Ƀv���O���������ލۂ̈��S�Ȃ�����A�v���O���R���Z���g���甲���ۂ̐��������������w�K������̂ł��B�{���̃R���Z���g�ł́A���d��R�[�h�̔j����������\��������̂ŁA�d�C�͗���Ă͂��܂���B���̋��ނŊw��ł���A�{���̃R���Z���g���g�����w�K���s���悤�ɂ��܂��B |

�@���Ό��ŐƂ��ɁA���܂߂ɐ����̐���߂邩�A���𗬂����ςȂ��ł��邩�łǂꂾ���g�����̗ʂ��ς�邩��������������̂ɂȂ�܂��B �@������R�Ԗڂ̎ʐ^�̐�����t�ɓ����Ă���y�b�g�{�g���R�{�Ə��ʂ̐��������Ă���S�{�ڂ̂��̂��A���܂߂ɐ����̐������߂Ďg�������̗ʂł��B �@�E�̕��́A�Ό��Ŏ�����Ă���Ԃ������o���Ă����Ƃ��̐��̗ʂɂȂ�܂��B�y�b�g�{�g���łU�{��ɂȂ�܂��B�u����厖�Ɏg�����v�ƌ����Ă��A�ߐ���S�|�������Ƃ����łȂ��Ƃ��̈Ⴂ�͂Ȃ��Ȃ������ł��܂��A��������đ̊�����ƈ�ڗđR�ł��B �i�ޗ��E����j �@�T�O�O?�̃y�b�g�{�g���U�`�V�{�A���傤���A���ʊ퓙�̐������߂������ �i�w�K���̎g�����j �@�����̐����J���Đ��𗬂��A�Ό�����ɂ��Ď��܂��B�Ό��Ŏ�����Ă���Ԃ����͗������܂܂ɂ��܂��B���Ŏ����́A�Q�O�b�Ԑ悤�ɂƌ����Ă��܂����A���̕ӂ͌����łȂ��Ă��ǂ��ł��傤�B�����̂悤�Ɏq�ǂ������ɂ͎�����Ă��炤�̂łn�j�ł��B �A���ʊ�ɗ��܂����������傤�����g���ăy�b�g�{�g���Ɉڂ��Ă����܂��B�E�E����Ő����o�����ςȂ��ɂ��Ďg�������̗ʂ��킩��܂��B �B���́A�ߐ��̏ꍇ�ł��B�����o���Ď��G�炵���琅���̐������߂܂��B�Ό����g���Ď��܂��B�����̐����J���Đ����o���Ď��܂��B �C���ʊ�ɗ��܂����������傤�����g���ăy�b�g�{�g���Ɉڂ��Ă����܂��B����Őߐ���S�|���Ďg�����Ƃ��̐��̗ʂ��킩��܂��B |

�@�����Ȃǂ̏�W����������߂邱�Ƃ��킩��₷��������i�}�[�N�j�ł��B �@���w���̒S�C�̎��ɁA���k�B���Ă̊Ԗ����w�Z�ɐ����������Ă��Ă��܂������A���X���┞�����R��ă����b�N�̒����т���т���Ƃ������Ƃ�����܂����B �@�����̊W��������ƒ��߂Ȃ��ׂɁA���┞�����R��Ă��܂��Ă����Ƃ����̂������b�N���т���т���ɂ��������ł����B �i�w�K���̎g�����j �@���X�͂��]��o�Ȃ����q���������Ƃ�����܂������A�ǂ��܂ł�����ƒ��߂�Ηǂ��̂��킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ����R��̈���ł��B���̃}�[�N�i���x���V�[���j�́A�W�Ɛ����̖{�̑��ɓ\�邱�ƂŁA�����܂ł�����ƒ��߂Ȃ��ƃ}�[�N������Ȃ����Ƃ��킩���Ă��炤���߂̂��̂ł��B��Ɖ��̃}�[�N�������ΊW���߂��n�j�Ƃ������Ƃ����Ă킩��܂��B �@�W�����߂邱�Ƃ��q�ǂ������ɂ���Ă��炢�A�W�Ɛ����{�̂̃}�[�N�������܂ł��߂邱�Ƃ��w�����܂��B�}�[�N������Ȃ��ꍇ�ɁA�������t���ɂ����萅�����ӂ�Ɛ����R��₷�����Ƃ��̌�������Ɨ������i�ނł��傤�B �@���̎q�B�̒i�K�ł́A���̃}�[�N�̊��p���q�ǂ������̍����Ă����Ԃ��������Ă���邢�����@�Ȃ̂ł����A�l�I�ɂ͎q�ǂ���������l�ɂȂ������ɁA���܂ł����������}�[�N�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƍl���Ă��܂��܂��B�C�����낦���Ȃǂ������悤�Ȃ��̂ƌ�����ł��傤�B�}�[�N��Ȃ��Ă��킩��悤�ɂȂ�ɂ͂ǂ������炢���̂��Ƃ��������Ă��邱�Ƃł��B �@�E�E�Ƃ͌����A�������Ă��邱�Ƃ�������P����̂́A�厖�Ȃ��Ƃɂ͈Ⴂ����܂���B |

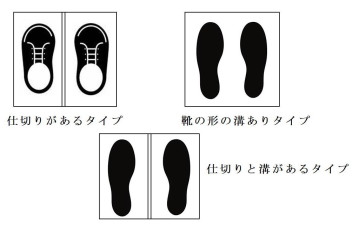

�@�����E���k�p���ւ̉��ʔ��ɌC�����鎞�A�C�̍��E���l���Ȃ��Ń|�C�b�ƌC�����Ă��܂��q�����܂��B �@���̋��ނ́A�������k���C�̍��E���l���Ă�������C��������悤�ɂ�����̂ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�V���[�Y�g���C�́A���̎ʐ^����u�d��̂���^�C�v�v�E�u�d��Ƒ��`���\���Ă���^�C�v�v�E�u�C�^�̍a�̂���^�C�v�v�E�u�C�^�̍a�ƈ͂��̂���^�C�v�v�E�u�C�^�̍a�E�d��E�͂��̂���^�C�v�v�ɂȂ�܂��B �@���q�����́A��l��l���F���͂�i�����Ⴄ�̂ŁA���ꂻ��̃V���[�Y�g���C�������āA���̎q����Ԏg���₷���E�킩��₷���^�C�v���g���悤�ɂ���Ƃ����Ǝv���܂��B�d�肾������A�C�̍��E���ԈႦ�Ȃ��ŌC��������悤�ɂȂ�q������A�͂�����������ǂ��q������ł��傤�B  �i�ޗ��E����j�i�����j �i�ޗ��E����j�i�����j�u�d��̂���^�C�v�v�E�E�E�_�C�\�[�Ŕ����Ă���o�o�V�[�g��܂�Ȃ��č��܂��B���͌C���̕��Ɠ������炢�ɂ��܂��B �u�d��Ƒ��`���\���Ă���^�C�v�v�E�E�E�d��^�C�v�Ƀ_�C�\�[�Ŕ����Ă��钆�~�����{���h�i�܂��́A�����Z���_�C���j�œ\���Ă��܂��B ��\��܂��B�����ɒ��~�����g���đ��`���Ȃ����ĕ`���܂��B���~���̑傫���ł͌C�͓���Ȃ��̂ŁA�R����ʑ傫���`���܂��B�f�U�C���i�C�t�Ő��ča�ɂ��܂��B �u�C�^�̍a�ƈ͂��̂���^�C�v�v�E�E�͂��͌������{���h�œ\���č��܂��B��O���͌C�����₷���悤�ɂ����Ă����܂��B �u�C�^�̍a�E�d��E�͂��̂���^�C�v�v�E�E�E��̃^�C�v�Ɍ����ō�����d����{���h�œ\��t���܂��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j �@�u��v�͊w�Z�����ł͂Ȃ��Ȃ����炦�Ȃ����̂ł����A�������撣�������Ƃ��݂�Ȃ̑O�ŖJ�߂���̂́A���C��ւ�E���M�ɂȂ����Ă������̂ɂȂ�\��������܂��B �@�S�Z�ł̕\���͓���Ă��A�w����w�N�Łu�\����E�����܁v���o�����Ƃ́A����Ȃɓ�����Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@�w�����w�N��Řb�������āA������Ă���q�ǂ������ɏ�邱�ƂŁA�����Ɗ撣�낤�Ǝv���Ă����悤�ɂȂ�����A�Ӗ��̂�����̂ɂȂ��Ă����ł��傤�B �i�����j �@���̂R���́u��E�����܁v�́A�̔������w�Z�p�̃C���X�g�W�̂b�c�ɂ��������̂ł��B �@�E��2���̏�E�����܂͐����`�h��Copilot�ō�������̂ɂȂ�܂��BCopilot�̏ꍇ�A�ׂ����u�����������v�Ə�������Ŏw������ƁA����邨�q����ɍ�����������C���X�g�E���蓙������Ă���܂��B�����A�����������ɂ�������m���߂Ȃ��ƁA�w���������͂̒��Ɍ뎚�E�E�����������肷��̂ŁA�����뎚������������w�E���č�蒼�����܂��B �@Copilot�Ɏw���������e�́A�u�����܂���肽���B���͂́A���������܁@���Ȃ��́A�����������܂����B���ꂩ���������Ă�����Ƃ����������ǂ납���Ă��������B�������ʎx���w�Z���w�����N�����ꓯ�v�ŁA�w�i�ɉԂ�`���ė~�����B���ꂩ�炱�ǂ��B����Ԃ悤�ȃC���X�g���Y���āB�v�Ƃ����w���ł��B�w�i�����ɂ��Ďw�����Ȃ��ƁA������ʂɔ�����������������ł���悤�Ȃ��̂��o�Ă��܂��B �@Microsoft��Copilot��Google��Gemini�͖����ł��g���܂�����A���邨�q����ɍ��������e�̏�����ɂ͍œK��������܂���B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�w�Z�ł͋��H��Ɏ������������Ȃ��܂����A���̎��͐搶�����q����B�ƈꏏ�Ɏ����������Ȃ���w�����s������A�d�グ�̎��������s�����肵�Ă���ł��傤�B �@���̎������`�F�b�N�\�́A���H��̎���������������ǂ������`�F�b�N������̂ł͂���܂���B�搶�������ɂ��Ď������w�����s���̂ł���A��������ۂ��͂����ɂ킩�邱�Ƃł�����A����ȃ`�F�b�N�\�͈Ӗ�������܂���B���̕\�́A�ƒ�ł̒��̎����������Ă���̂��ǂ����ׂ���̂ɂȂ�܂��B �i�w�K���̎g�����j �@���H��ɉƒ�ł������莕�����������Ȃ��Ă��邩�ǂ������ׂ邱�ƂŁA���́u�搶����v�̗��ɉƒ�ւ̘A������݂��Ď������̗�s�𑣂��悤�ɂ��邱�Ƃ��ړI�ɂȂ�܂��B��Q�̂��邨�q����̂���ƒ�ł́A���̓X�N�[���o�X�ɏ悹��܂ł��ƂĂ��Z�������ԂɂȂ�悤�ł��B�厖���Ƃ͂킩���Ă��Ă��Z�����ɕ���Ď������w�������낻���ɂȂ�₷���Ƃ����b�͕ی�҂���悭�����܂����B �@�c�����̎������w���́A����Ӗ��g�̂̌��N�Ƃ������ꐶ�����E����厖�Ȏ����ł�����A���E��̎������͑厖�ȂƂ������Ƃ����̃`�F�b�N�\�ŕی�҂ɍĔF�����Ă��炤���������ɂȂ�Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�w�Z���������钆�ŁA�q�ǂ��B�Ɏg�����̂₻�̖��O�E����������������肷�鎞�Ɏg���ʐ^�J�[�h�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�����������J�[�h�͂���Ȃ�ɖ𗧂��܂����A��ԗǂ��̂́A������p�ӂ��āu���͂�����g���܂��B�v�u���̓������̂�p�ӂ��܂��B�v�E�u����͂Ȃ�ł����H�v�E�u���̓���̎g������m���Ă��܂����H�v���̐��|��������Ηǂ��̂ł����A�������茳�ɂȂ��ꍇ��A�W�߂�̂���ςȏꍇ�ɂ́A�J�[�h�ő�ւ��邱�ƂɂȂ�܂��B     �@�����E�}��H��E���|�E�g�̉��̐����E�̈�̏����E����E�Z���̏������X�l�X�ȏ�ʂŎg�����Ƃ��������e�̃J�[�h�́A��x����Ă����Ί��p�ł��邱�Ƃ������ł��傤�B �@�����E�}��H��E���|�E�g�̉��̐����E�̈�̏����E����E�Z���̏������X�l�X�ȏ�ʂŎg�����Ƃ��������e�̃J�[�h�́A��x����Ă����Ί��p�ł��邱�Ƃ������ł��傤�B |

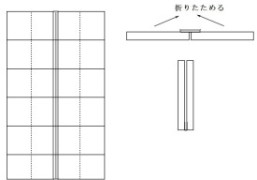

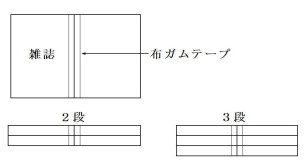

�@���ށE����ł͂�܂��A�������k����ꂽ�Ƃ��ɋ����ł�����Ɖ��ɂȂ��{�ō�����x�b�h�ł��B �@�{�͐܂肽���߂�̂ŁA�g��Ȃ��Ƃ��ɂ͐܂肽����ŋ����̕Ћ��Ɏ��[�ł��܂��B�X�y�[�X�����Ȃ��̂ƌ��݂�����̂ő̂ɂ₳�����̂��ǂ��_�ł��B�܂��A�܂��߂�ʂ͐Q�镔���ŁA���ɐG���ʂ͏�ɉ����ɂȂ�̂ʼnq���ʂł������ł��B �i�ʐ^�̉E����Q�Ԗڂ̂��̂��ЂƂ̃p�[�c�ɂȂ�܂��B�ЂƂ̃p�[�c�ɂ́A�{�i���N�W�����v���j���S���g���Ă��܂��B�j �i�g�����j�@�܂肽����ł���̂��L���Đ}�̂悤�ɕ��ׂ邾���ł��B |

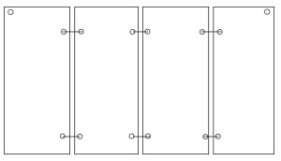

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���̕s���R���̊w�Z�̋�����x�O�ɏo���ۂɁA���q����B�̂��ނւ�������Ƃ����͂���̎������Ղ�ׂ̃}�b�g�ɂȂ�܂��B�܂肽���߂�̂ŁA�ړ����ɂ�����Ȃ��Ȃ�܂��B �@����͎����V�C�̎��i������S�O�N�ʑO�j�ɍl�������̂ł��B���͂ǂ��̊w�Z�ł��N��������Ďg���Ă���悤�ł��B�����͍Z�O�ɏo��ƁA�f�p�[�g�̃g�C���ɂ����x�b�h�͒u���Ă��炸�A���̂悤�Ȑg��җp�g�C�����߂����Ɍ������Ƃ��Ȃ��Ƃ�������ł����̂ŁA�q�ǂ������̃I���c�ւ��ׂ̈ɁA�����C�}�b�g�����̂܂܂̌`�Ŏ����Ă����܂����B  �@�}�b�g�����̂܂܂̌`�ł͂����邱�Ƃ��̏�Ȃ��̂ŁA�R���p�N�g�ɂ��悤�Ƃ������ƂŐ܂��߂�}�b�g�ɂ��悤�ƍl�����킯�ł��B�Z�O�ł̎g�p�����łȂ��A�����ŃI���c�ւ������邨�q����̒��ւ����́A������̖ډB���̕ǂƂ��Ă������g���Ă������̂ł��B�}�b�g�̒[�i���E�j�Ɍ��������Ă����ĂЂ��ŗ�������Ă����A�Ԉ֎q�̌��Ɉ��������Ă�����̂łƂ��Ă��d�܂��B�ȒP�ł�����ǁA����ƕ֗��ł��B �@�}�b�g�����̂܂܂̌`�ł͂����邱�Ƃ��̏�Ȃ��̂ŁA�R���p�N�g�ɂ��悤�Ƃ������ƂŐ܂��߂�}�b�g�ɂ��悤�ƍl�����킯�ł��B�Z�O�ł̎g�p�����łȂ��A�����ŃI���c�ւ������邨�q����̒��ւ����́A������̖ډB���̕ǂƂ��Ă������g���Ă������̂ł��B�}�b�g�̒[�i���E�j�Ɍ��������Ă����ĂЂ��ŗ�������Ă����A�Ԉ֎q�̌��Ɉ��������Ă�����̂łƂ��Ă��d�܂��B�ȒP�ł�����ǁA����ƕ֗��ł��B�i�ޗ��E����j�����C�}�b�g�E�������A�J�b�^�[�i�C�t�A���� �i�����j �@�����C�}�b�g���J�b�^�[�i�C�t�łS�������܂��B�������}�b�g�́A����Ō��������Ă�������ʂ��A�ׂ̃}�b�g�ƂȂ��܂��B�Ȃ������́A��������ʂ��Ď������Ԃ����B |

�@����́A�q�ǂ��B���ƒ납�玝���Ă���������X�|�[�c�h�����N��w�Z�̐����̐���Y�ꂸ�Ɍ��ʓI�Ɉ��ނ悤�Ɋ��߂�J�[�h�ł��B �@���N�̉ẮA�R�W�`�R�X���Ɩҗ�ȏ����̓��������Ă��܂��B�q�ǂ������̖�����邽�߂ɂ́A�����⋋���厖�Ȃ̂͌����܂ł�����܂���B���q����B�́A�ƒ납��X�|�[�c�h�����N�┞������ꂽ�����������Ă��Ă���Ǝv���܂����A���Ȃ�傫�߂̐����ł������Ɉ��݂����Ă��܂��ł��傤�B�����̒��g����ɂȂ��Ă��܂��Ǝ������琅���̏��ɍs���Đ�������ł���̂��A���������q����B�����邩�Ǝv���܂��B �@�搶���Ƃ��ẮA�q�ǂ������Ɂu���ł��̂ǂ��������琅���⋋�����Ă�����B�v�Ɠ`���Ă���Ǝv���܂����A���X���������悤�ɐ����������Ă���Ǝv���܂��B�����A���ƂɋC������Ă�����A���̎��Ƃ̏����ŖZ���������肷��ƁA�u����H�@�������ނ悤�Ɍ��������ȁH�v�Ǝ���Ђ˂��Ă��܂����Ƃ�����ł��傤�B �@���������炢�ɂȂ�ΐ��k���g���������猾���Ȃ��Ă������⋋�����Ă���܂����A���w�����炢���Ǝn�I���傱���傱�Ɠ�������Ă��āA�������琅���⋋���邱�Ƃ����Ȃ����q�����\����Ǝv���܂��B���ɂ͂����炪�ق��Ă���ƁA�Ƃ��玝���Ă��������̔�����X�|�[�c�h�����N���P������܂��ɉƂɎ����ċA�邨�q���������ł��傤�B �i�w�K���̎g�����j �@�w�Z�����̒��ŁA�R�O������P���Ԃ��ƂɁu�������݂܂��傤�v�Ɛ��|�����āA��l��l�̎q�������Ɛ����⋋���Ă��邩�m���߂�K�v������܂��B�搶�����Z�������Ă���ƁA���q����B�ɐ����|���邱�Ƃ���������Y��Ă��܂����Ƃ�����ł��傤�B�@ �@�����ł��́u�����J�[�h�v�������ɗ����܂��B���ɏ����Ă���u�����̗\��\�v�̂Ƃ���ɁA���̃J�[�h�i�����Ƀ}�O�l�b�g�V�[�g�j��\���Ă����A�q�ǂ������ɐ����|���Đ����⋋������J�[�h���O���悤�ɂ��Ă����܂��B�J�[�h���u�����̗\��i���Ԋ��j�v�̉��ɓ\���Ă���A�u���[�������A�����⋋�����Ȃ��ẮE�E�v�Ɛ搶�������ӂ���ł��傤���A�����⋋�̃^�C�~���O���������Ƃ��Ȃ��Ȃ�ł��傤�B �i�ޗ��E�����j �C���X�g�́A�C���^�[�l�b�g�Ńt���[�̂��̂�T���A�������������ɓ\���ė��Ƀ}�O�l�b�g�V�[�g��\�邾���ł�����ȒP�ł��B |

�@�Z���̏ꍇ�A�����̓V��Ƀ��[�v��Ȃǂ��āA�o�ljh�{�̃{�g����������������悤�ɂ��邱�Ƃ͗e�Ղł����A�Z�O�ɏo��ƊȒP�ɂ͂��������X�y�[�X��������Ȃ�������A���[�v�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������肷�邱�Ƃ��w�ǂł͂Ȃ��ł��傤���B �@�Z���̏ꍇ�A�����̓V��Ƀ��[�v��Ȃǂ��āA�o�ljh�{�̃{�g����������������悤�ɂ��邱�Ƃ͗e�Ղł����A�Z�O�ɏo��ƊȒP�ɂ͂��������X�y�[�X��������Ȃ�������A���[�v�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������肷�邱�Ƃ��w�ǂł͂Ȃ��ł��傤���B�@�h���w�K�ōZ�O�ɏo��s���̍ۂɂ́A�������������Ƃ������ɑ҂��Ă���̂ŁA����ɑΉ��ł���{�g���݂艺���p�̃p�C�v���l���邱�Ƃɂ��܂����B���ɍZ�O�Ɏ����Ă����Ďg�����̂Ȃ̂ŁA�ז��ɂȂ�Ȃ��R���p�N�g�����K�v�Ȃ̂ŁA�ȒP�ɑg�ݗ��āE�������ł���悤�ɂ������̂ł����A�p�C�v�̋��x���l����Ƃǂ����Ă���U��ȃT�C�Y�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B���̕ӂ́A�ۑ�ł��ˁB���ʂȍH�v�͂���܂��A����Ə�������̂ɂȂ肻���ł��B�P�O���ɍZ�O�h���w�K���\�肳��Ă���̂ŁE�E�B �i������́A�傫���E���x�ɉۑ�_���������̂ŁA���ɏЉ����nj^�ɑւ��čZ�O�h���w�K�ł͗��p���܂����B�j |

| �o�ljh�{�̎q���A�Z�O�Ŏg���{�g���i�C�����K�[�g���j�݂�p�p�C�v�́u���ǔ��v�i�X�e�����X���j |

�i���̋��ށE����̓����j�@ �i���̋��ށE����̓����j�@�@�o�ljh�{�̂��q���A�Z�O�ŐH����ۂ鎞�Ɏg���{�g���݂�p�̃p�C�v�ł��B�ȑO������p�C�v�͑傫������̂ŁA�u���̂܂܂ł͂�����Ƃȁ[�v���ƔY��ł��܂����B�����ƃR���p�N�g�őωd�̍������̂���蒼�����ƍl���āA���炽�߂č�������̂ł��B �@�X�e�����X�_�Ɍ���������Ƃ����H�삪�K�v�Ȃ̂ł��ʓ|�ɂȂ�܂������A������̂ق����i�i�ɃR���p�N�g�őωd���X�e�����X�Ȃ̂ō������̂ɂȂ�܂����B��x�ɂQ�{�̃{�g����݂艺���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�p�C�v�́A�Ԉ֎q�̔w�����ꕔ���̃p�C�v�Ƀ}�W�b�N�e�[�v�ŌŒ肵�܂��B������Q�Ԗڂ̎ʐ^�́A�����ǂ̒��ɍׂ��ǂ�[�߂���Ԃł��B�g�p���ɂ́A�����L���č������P���V�O�p�ʂɂ��Ďg���܂��B�ׂ��ǂ��ǂ̒��Ɏʐ^�̂悤�Ɏ��e���Ă��鎞�̒����́A�P���ʂł��B �@�E�̎ʐ^�̓{�g�����P�{�̎��E�E����Q�Ԗڂ̓{�g�����Q�{�̎��̈������������̎g�����ł��B �i�����j �X�e�����X�p�C�v�̑����p�C�v�̒�Ɋۖ_�i�R�p�ʁj����������Őڒ�����B����ł��̃p�C�v�̒��ɓ����ׂ����̃p�C�v�����ɗ�������̂�h���܂��B �@���ׂ����̃p�C�v���ق��̃p�C�v����āA�����ɏ㕔�Ɍ��i�a�U�o�j�������܂��B�i���������鎞�́A�d���h�����̃h�����������Ή��̂��̂ɂ��邱�ƂƁA�X�e�����X�ǂ��h�������������鈳�͂łԂ�Ȃ��悤�ɁA�X�e�����X�ǂ̒��ɖ̊ۖ_������B�j �@���̌��̓p�C�v���g�т���Ƃ��ׂ̈ɁA�{���g�����錊�ɂȂ�܂��B���ɁA�ׂ��p�C�v��L������Ԃő����p�C�v�ƍׂ��p�C�v���d�Ȃ镔���Ɍ��������܂��B�ׂ��p�C�v�̏㕔�Ɍ��������A�����ɂr����̋����_��ʂ��܂��B�r�j�[���e�[�v�́A�Q�{�̃p�C�v���{���g�E�i�b�g�łȂ���Ƃ��ɁA���̈ʒu��T���Ȃ��Ă����ނ悤�ɁA���x���������ꏊ�ɂ���悤�Ɋ����Ă���܂��B �i�ޗ��j �@�X�e�����X�p�C�v�i�����̈Ⴄ�Q�{�A�������̌a�́A�P�T�o�B�ׂ����̌a�́A�P�R�o�B�����͊e�P���ʁj�A���l�W�E�{���g�A�r����̋����_�i�}���`�t�b�N�j�A�}�W�b�N�e�[�v�i�Q�j�A�r�j�[���e�[�v�A�ۖ_ |

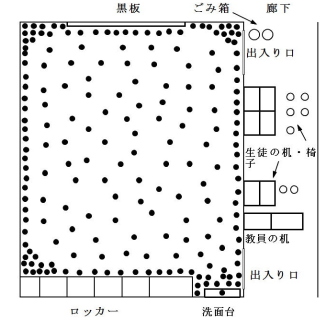

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@����́A���ށE����Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA������ƒ�ő|��������ۂɁA�ǂ̕����i�ꏊ�j���ӎ�����Ηǂ��̂����w�K���邽�߂̕��@�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�����̑|��������Ƃ��ɁA�V������G�炵�����̂��������ď��Ɋ����A�ق��肪�����オ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��݂Ƃق����|���|�����邱�Ƃ�����܂��B �@�����̏��ł���Ζؐ��ł͂Ȃ����A���~���ł͂Ȃ��̂ł���ł������̂ł����A���ۂɉƂ̒���|������Ƃ��ɂ́A���͏��̃t���[�����O�������肷��̂ŁA�w�Z�̎������̏��̂悤�ɂ͂ł��܂���B�܂��A�e�ƒ�ő|��������ۂɂ́A���ł͂ق����ő|���|������������|���@���g��������ʓI�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�w�Z�ł���͂́A�w�Z�������Ŗ𗧂Ƃ����̂ł͈Ӗ�������܂���B�ƒ��E��Ŏg����悤�ȗ͂łȂ��Ɛ����̒��Ŋ������Ȃ�����ł��B�|���@���g���ۂɁA�ׂ��Ȃ��݂�ق���͂Ȃ��Ȃ��ڂɂ��邱�Ƃ�����̂ŁA���q����B�͂ǂ���|���@�ő|�����Ă��������̂��悭�킩��܂���B�����Ŋ������܂܂̐V�������ׂ����������ċ����S�̂ɂ܂��܂��B �@���ɋ����̎l������̉��Ȃǂق��肪���܂�₷���ꏊ�ɑ����V������e�B�b�V�����ׂ��������������̂��܂��悤�ɂ��܂��B���q����B�͐V������e�B�b�V�������Ă�����|���@�ł��ꂢ�ɂ���������Ƃ��킩��܂��B �@�ƒ�ł��ł��邱�ƂȂ̂ŁA�ی�҂̕��Ɋ��߂�����@�̂ЂƂƌ�����ł��傤�B�����S�̂Ɠ��ɂ��݂�ق���̂��܂�₷�������̎l���J�ɑ|���@�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�����V������e�B�b�V�������ɂ܂��K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B �i�����̋����̐}�̍��������V�������܂��|�C���g��\���Ă��܂��B�j |

�@�܂�邱�Ƃ��|���ĂȂ��Ȃ��ł��Ȃ����q����̂��߂̒ܐ���K�̋��ނł��B �@�ܐ�́A�{�����ƒ�ŕی�҂̕��X�����q����ɑ��čs���ׂ����Ƃł����A�܂������L�тĂ���ɂ�������炸����ɐ��Ă��Ȃ��悤�ȉƒ�����X�����܂��B �@�����������ƒ�́A�c�O�Ȃ���A�����ʼn��x���u�܂���Ă���Ă��������B�v�Ə����Ă����̂܂܂ʼn����ς��Ȃ����Ƃ������ł��B �@�܂��A�m�I�Ɍy�����q�������Œܐ������悤�ɂȂ�ƁA���Ă��Đ[�܂ɂȂ�₷�����Ƃ������܂��B�N���ɂ���Ă��炤���Ƃ�������O�̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ł�����莩���̐g�̉��̂��Ƃ������łł���悤�ɂȂ邱�Ƃ́A�����ւ̈���Ȃ̂�������܂���B �i�w�K���̎g�����j �@�ܐ���K��́A�܂̔��������i��������j�̕�����邱�ƂŐ[�܂ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�[���̒܁i�_�C�\�[�Ŕ����Ă��铧���̉��~�����y��ɂȂ��Ă��āA�������G���܂ɋ߂��B�j��邱�Ƃŗ��K���s���悤�ɂ������̂ł��B�����Ȃ莩���̒܂��̂͂��q����B�ɂ͕|�����Ƃł��傤����A �@�܂��͒܂����K����n�߂āA�Ō�ɂ͎����̒܂��悤�ɂ��Ă����܂��B���������̌`��������ɋ[���̒܁E�^�͎w�T�b�N�̋[���̒܁E�w�ɋ[���̒܂��������̂ł��B �@�X�̂��q����̗l�q�����āA���̂��q����ɉ�������@���Ƃ�Ηǂ��ł��傤�B�ǂ����Ă��ܐ肪�|���Ďg�������ɂ��Ȃ����q����ɂ́A�ܐ�ł͂Ȃ����́u�ܖ����v���ǂ��Ǝv���܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��P�v�̃y�[�W���������������B |

�@�܂�邱�Ƃ��|���Ė\��Ă��܂��悤�Ȃ��q����p�̒ܖ����ł��B�܂��Ȃ��Ă����ނ悤�ɂȂ�ł��傤�B �@���₷��E�z���X���̂S�O�O�`�W�O�O�Ԃ̖ڂׂ̍������̂��ׂ��ɓ\�������̂ł��B���w���Ŏ����E�����̌��������q�����S�C���Ă����Ƃ��ɁA�u�ƒ�Œܐ�����悤�Ƃ���Ɩ\��Ă��܂��ł��Ȃ��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��w�Z�ł���Ă��炦�܂��E�E�B�v�ƕی�҂���˗�����܂������A�ʏ�̒ܐ�ł͕|�����Ė\��Ă��܂��܂����B �@���̎������w�N�̎Ⴂ�����̐搶����A�u�܂��̂ł͂Ȃ��A�������ƂŒ܂�Z��������`�𐮂�����̂�����܂��B�v�ƌ����Ă���������̂��v�����������̂ł��B���́u�ܖ����v�́A�{���Ƃقړ����悤�Ȍ`�ɂ��Ă݂����̂ł��B���₷���z���X���ɒ܂𗧂ĂĂ��ׂ点��Ǝv���Ă���ȏ�ɒ܂����܂��B����Ȃ�Β܂��̂�|����悤�Ȃ��q����B�ɂ��L���ł��傤�B �@�|���Ȃ��Ƃ킩��Ζ{�l�ɂ��Ƒ��ɂ����_�I�ȕ��S�����邱�Ƃł��傤�B�܂̎����́A�w�Z�ŋ��������̂ł͂Ȃ��A�e�ƒ�ōs����悤�ɃA�h�o�C�X����ۂɗL���ȃ��f���ɂȂ邩������܂���B�ܘ_�A���̐�ɂ͂��q�����������ł��悤�ɂȂ�̂��ڕW�ɂȂ�܂��B |

�@�����ŋ��H���Ɗw�K�Ŏg���G�v�����̂Ђ������ׂȂ����k�p�̎��Εt���̃G�v�����ł��B �@�Ђ�������Ō��Ԃ��Ƃ͖����Ȑ��k����i�Ђ����т��ł��Ȃ��j���A�ł��邾�������Őg�x�x���ł���悤�ɂ������{�^���t���̃G�v�����ł����A�{�^���łȂ��Ă��}�W�b�N�e�[�v�����p��������ƈȑO�͍l���Ă��܂����B �@���́A���Ύ��̃{�^�������邩�Ƃ����ƁA���̕s���R�Ŏ肪���R�ɓ������Ȃ������A���ʂ̕��̂悤�Ɏ��̃{�^���ő����𐮂�����悤�ɂƍl����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�G�v�����̂Ђ��ɋ��Ɨւ��������āA�G�v�����̑O�Ō��ԁi�ւ����ɋ���ʂ��j��肩�����g���܂������A���ꂩ�獂�����ɍs�����Ɠ����l���A�����ڂ����R�Ȍ`���Ƒ��̕��ɒ���ړI�ō�������̂ł��B �@�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă���{�^���ł͂Ȃ��A�P�O�O�~�V���b�v�̏��i�̋��͎��Ɓu����݃{�^���v�ƃz�[���Z���^�[�Ŕ����Ă��閜�\�ڒ��܂��g���Ă��܂��B�����̃{�^�����߂Â���Ƃ����ɂ҂����Ƃ������܂��B�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă�����̂ł��A���̃p���[��������̂ł���Ί��p�ł���ł��傤�B |

�@���̋��́A�ʏ�̋��Ƃ͈Ⴂ���Ƃ�����@�����肵�Ă�����邱�Ƃ�����܂���B�܂��A�e�͐�������̂ŁA�Ȃ��邱�Ƃ��ł��鋾�ł��B �@���ʎx���w�Z����ʎx���w���ł́A���̂������ɓ����邨�q����B�����܂����A�������������q����B�ł����S���Ď������Ďg������̂ł��B�������̍ۂɋ����g����������ǁA���̎q�ɂ͊�Ȃ��ĂƂĂ�����Ȃ�����Nj����ɋ��͒u���Ȃ��Ƃ����悤�ȃP�[�X�ł��A���̋��Ȃ���S�ł��B�܂��A�����g�����w�K�ɂ��g���܂��B �i�ޗ��E����A�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v���������������B |

�@�C��T���_�����̍��E���ԈႦ���ɗ�����悤�Ɋw�K����ׂ̂��̂ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�����Ȏq�́A�����܂���l�ɔ�ׂē�炩�����߂��A�C�̍��E���ԈႦ�ė����Ă����قLj�a���������Ȃ��悤�ł��B���̗��K�Ղ́A���ۂɌC�ł͂Ȃ��̂ł��킩��Â炢�Ǝv���܂����A���������E�𑵂�����Ə�Ɂ����ł���悤�ɂȂ��Ă���A�ԈႦ�ĕ��ׂ�Ɖ��Ɂ~�̃}�[�N���o��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�T���_���̕��́A��������������悤�Ƀe�[�v���\���Ă���܂��B���q����B�������^���C�⎺�������́A�ȒP�Ȗڈ�i�T���_���Ō����e�[�v�j������A�����ɒ��ڂ���悤�Ɏw�����Ă������E���ԈႦ�邱�ƂȂ�������悤�ɂȂ��Ă����ł��傤�B�Ȃ�ׂ��{���̌C���g�����������ł��傤�B���ʓI�Ȃ��̂��ƍ���킩��Â炢�E�E�B |

�@ �P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j��N���[�j���O�X�ł��炤�n���K�[�Ɋ�Ə�̂̃C���X�g��\�������̂ł��B�n���K�[���g���ۂɁA�ߗނ̑����Ƀn���K�[�̑������ł͂Ȃ��A�n���K�[�̐���|�[���ɂ����镔���i�t�b�N�̕����j��˂�����ł��܂��悤�Ȃ��q����B�p�̃n���K�[�ɂȂ�܂��B �@�t�b�N�����ɐl�̊�̃C���X�g��\��A���̕����ɏ�̂̃C���X�g��\�邱�ƂŁA���ɓ���镔���ƃt�b�N�̕������͂�����킩��悤�ɂ������̂ł��B��̃C���X�g�����Ă���Ί瑤�i�t�b�N�����j�ɓ���悤�Ƃ͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B �@���ۂɓ��ʎx���w�Z�̂��q����B�Ŏ����Ă͂��Ȃ��̂ŁA�ǂꂭ�炢���ʂ����邩�͂킩��܂��A�����t�b�N�����ɑ����ɓ˂����ނ悤�Ȃ��q������Ύ����Ă݂Ă͂������ł��傤���E�E�B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�w���Ŏg���Ă���P���̊w�K�̗���i�\��j�Ɓu�ꏊ�v��\�����J�[�h�ł��B�ꏊ�̃J�[�h�����邱�ƂŁA�Ⴊ�����d�����q�����ɂ��킩��₷���Ȃ��Ă��܂��B �@�����̂��q���搶�ƈꏏ�ɓ\��A���̉�i�n�܂�̉�j�̎��ɃN���X�݂̂�Ȃƍ����̊w�K�ɂ��ĂP���Ԗڂ���m�F���鎞�Ɋ��p���Ă��܂��B �i�w�K���̎g�����j �u�w�K�̗\��J�[�h�v�́A�m�I��Q�̓��ʎx���w�Z����ʎx���w���i���w�j�ł͂ǂ��ɂł�������̂ł��傤�B���́u�w�K�̗\��J�[�h�v���A�悭����u�w�K�̃J�[�h�v�ƈႤ�_�́A�w�K���e�̉��ɂ��̊w�K���s���u�ꏊ�v�̃J�[�h�i�����E�̈�فE���y���E�v���C���[���E�Z�O�E���H���E�v�[�����j���\���Ă��邱�Ƃł��B �@�w�K���e�̃J�[�h�ɂ͂��̊w�K��\���G�������Ă��邱�ƂƂƏꏊ���ʐ^�ł��̂ŁA�������ǂ߂Ȃ����q����ɂƂ��Ă��킩��₷���Ȃ��Ă��܂��B�Ⴊ�����d�����q����̏ꍇ�A�w�K���������Ă����Ă��ǂ߂܂��A�C���X�g�����Ă��������ł��Ȃ��ꍇ������܂����A�̈�قȂ炱���������Ƃ����Ƃ����ڂ���Ƃ������ʂ��͎��Ă邨�q�����\����̂ŁA�ꏊ�̎ʐ^�J�[�h�����ɓ\���Ă��邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B�v�͂ǂ��g���Ă��������̐S�ł��ˁB �i�ޗ��E����j�J�b�g�W�̃\�t�g�A�}�O�l�b�g�V�[�g�A���~�l�[�^�[�A���~�l�[�g�t�B�����A �i�����j�ꑾ�Y��Word�ɃJ�b�g�W�̊G�����ăJ�[�h��������烉�~�l�[�g���܂��B���ʂ̃}�O�l�b�g�����Ċ����B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���́u�ꏊ�J�[�h�v�́A���́u�w�K�\��\�̃J�[�h�v�ׂ̗ɓ\��J�[�h�ł��B �@���̓ǂ߂Ȃ����q����B�ł��P���̎��Ƃ̗��ꂪ�킩��悤�ɁA���Ȗ��̃J�[�h�ɂ͂��̊w�K�̃C���X�g�����Ă킩��悤�ɂ��Ă���܂����A�Ⴊ�����d���Ȃ�ƃC���X�g�ł͗����ł��Ȃ����q�������Ȃ�܂��B �@���w���⒆�w���̂��q����B�̒��ɂ́A�Ⴊ�����d���Ă��w�K����ꏊ�ɍs���Ɖ�������̂����ڂ���Ƃ킩��Ƃ������q����B���������܂��B������C���X�g�ł͂킩��Ȃ��Ă��A�̈�ق̏ꏊ�̃J�[�h������Α̈�قʼn������邩���킩��Ƃ������Ƃł��B�ꏊ�J�[�h�́A�������������q����B�ɓK�����J�[�h�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�̈�≹�y�Ȃǂ́A�j���ɂ���đ̈�ق≹�y���ōs�����ƍZ��̓��E�v���C���ōs�����ƈႢ������̂ŁA�Ⴆ�Ύ��̎��Ƃ͑̈�Ƃ킩���Ă��ǂ��֍s���̂��킩��Ȃ��������k�̕��������ł��B    �@�����̌�����Ĉړ�����̂ł͂Ȃ��A�ł��邾�������ōl���Ď�������ړ��ł���悤�Ɏ菕�����邽�߂̂��̂ł��B �@�u���̎��Ԃ́A�����֍s���܂��B�v�ƃJ�[�h�������Ȃ��猾���A�Ⴊ�����d�����q����B�ł����\��������ړ����ł����肵�܂��B �@�ꏊ�̃J�[�h�́A�S�Ă̎��Ƃ̏ꏊ���J�o�[����ׁA�u�̈�فv�E�u�����v�E�u���y���v�E�u�v���C���v�E�u���ցv�E�u�H���v�E�u�ی����v�E�u�������v�E�u��Ɗw�K�̊e�����v�i���|���E�؍H���E�w���̔����j�E�u�Z��v�E�u����v�E�u�������܌Õ������v�E�u�����o���v�E�u���������v�E�u�g�C���v�Ȃǂ�����܂��B     |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�ȑO�u�w�K�\��J�[�h�v�Ƃ��ďЉ�����ɓ\��w�K���̓������J�[�h�i���̓��̎��Ƃ̗\��j�̏��w���ŁE���w���ŁE�������łł��B �@���w���ł́A�C���X�g�ƂЂ炪�Ȃ������Ă��āA�Ђ炪�Ȃ��ǂ߂鎙���E�Ђ炪�Ȃ͓ǂ߂Ȃ�����ǃC���X�g�ł킩�鎙�������ɍ���āA���̉�E�A��̉�Łu�����̊w�K�̗\��v�̔��\�Ŏg���Ă������̂ł��B    �@���w���p�̂��̂́A���̃N���X�ȊO�̃N���X�⑼�w�N����̗v�]�������ĐV���ɍ�������̂ł��B�C���X�g�����Ď����ǂ߂Ȃ����k�ɂ��ǂ�Ȋw�K�i���Ɓj���킩��悤�ɂ��A���w���E�������Ŋ������ǂ߂鐶�k�E�Ђ炪�Ȃ��ǂ߂鐶�k�p�Ɋ����Ɓu��сv�������Ă�����̂ł��B �@���w���p�̂��̂́A���̃N���X�ȊO�̃N���X�⑼�w�N����̗v�]�������ĐV���ɍ�������̂ł��B�C���X�g�����Ď����ǂ߂Ȃ����k�ɂ��ǂ�Ȋw�K�i���Ɓj���킩��悤�ɂ��A���w���E�������Ŋ������ǂ߂鐶�k�E�Ђ炪�Ȃ��ǂ߂鐶�k�p�Ɋ����Ɓu��сv�������Ă�����̂ł��B�@���w���E������������Ƃ����Ċ������������ĂȂ��J�[�h�ł͈Ӗ�������܂���B�������ł�������Ђ炪�Ȃ��ǂ߂Ȃ����q����͂�������ł��傤����E�E�B���̕ӂ܂Ŕz�����Ȃ��ẮA�������Ƃ��Ắ~�ł��傤�B�@      �@�������̏ꍇ�́A�C���X�g�����w���Ƃ͕ς��ĔN��̍������k�ɂƂ��Ă���a�����]��N���Ȃ��悤�ɔz�����Ă���܂��B �@�������̏ꍇ�́A�C���X�g�����w���Ƃ͕ς��ĔN��̍������k�ɂƂ��Ă���a�����]��N���Ȃ��悤�ɔz�����Ă���܂��B |

�@���ށE����ƌ�������������i�H�j�̈��ł��B��Ɍy���Ⴊ���̂��邨�q����B��a�C�Ŏ肪�}�q�����l���C�𗚂��ۂɗL���ȂЂ��̗ւ����ł��B�̂��玈�̕s���R�̊w�Z�ł͂悭�m���Ă�����̂ł��B �@�m�I�̊w�Z�̂��q����ŌC�𗚂��ۂ�������肭����Ȃ��ׁA�����Ƃ��Ԃ��ĕ����Ă���悤�Ȃ��q����B�ɂ��L���Ȃ��̂ɂȂ�܂��B �@�C��m���̑��Ȃǂɗւ��������t���邱�ƂŁA�ւ����Ɏw�����Ĉ����ƌC�����������Ɠ�������A�����茳�܂ň��������Ƃ������̂ł��B �@�ւ����́A�ʐ^�̗�͂킩��₷���悤�ɑ傫���ւɂ��Ă���܂����A���̔����قǂ̑傫���̗ւ����ł����v�ł��傤�B�]��傫������Ƃ������������Ǝv�����q��������܂�����A�X�̂��q����̎�̏�ԓ��ɍ��킹�Ă������Ƃ��厖�ł��B |

�@ �H��p���Ŏl�p�̍ג����������A���̔����s���^��\���^�ɂ��邱�ƂŃW���C���g�ɂ��܂��B���̃W���C���g�Ɋp�ނ�ʂ��ď��̘g�ɂ��܂��B �@�W���C���g�ɂ̓}�W�b�N�e�[�v��\���Ă���̂ŁA�p�l���i�v���i�{�[����i�{�[���j�ɓ\���Ă���}�W�b�N�e�[�v�ƍ��킹�邱�Ƃŏ����������܂��B �@�W���C���g���H��p�������p���ō���̂Ŕ�p��������Ȃ��̂ƁA�Ԃ����Ă��ɂ��Ȃ���������Ȃ��Ƃ����̂��ǂ��_�ł��傤���B�ʐ^�̏��͍������P�W�O�p����܂����A�P�T�O�`�P�U�O�p��������͑����ł��傤�B �i�ޗ��E����j�i�����j�O����n�߂鋳�ލ��R�̃y�[�W�������������B |

�@��̏��p�̃W���C���g�ƍ������͓����ł��B�W���C���g�̌`���ʐ^�̂悤�ɈႤ�̂Ɗp�ނ̒������Ⴄ�����ł��B�~�j�n�E�X�́A�����ɂ��Ĉꎞ�I�ɔ��������q���g�����̂ɂȂ�܂��B �@�ʐ^�̃~�j�n�E�X�����Ɠ����悤�ɒi�{�[�����v���i�{�[�����p�l���Ƃ��Ďg���܂��B�W���C���g�ɂ��Ă���}�W�b�N�e�[�v�ƃv���i�{�[�����ɂ���}�W�b�N�e�[�v�Ńp�l���ɂ��܂��B �@�v���i�{�[���́A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă��ĂP�W�O�~�X�O�p�ʂɃT�C�Y�ɂȂ�܂��B�ʐ^�̃~�j�n�E�X�̘g�̑傫���́A�P�W�O�~�X�O�~�U�O�p�̑傫���ł��B���Ȃ�傫���T�C�Y�ɂȂ�̂ŁA�����ɂ���Ă͂����Ə������T�C�Y�ō��Ɨǂ��ł��傤�B�ݒu���Еt�����W���C���g�Ɋp�ނ��������ށE�p�ނ������ŊȒP�ł��B �i�ޗ��E����j�i�����j�O����n�߂鋳�ލ��R���y�[�W�������������B |

�@�֎q�ɍ������Ƃ��ɁA�r�����ʂɓ͂��Ȃ��Ńu���u�����č����Ă��邨�q����p�́u����������v�ł��B�������p����g�ɂ��邱�Ƃ́A���N�ʂ�����ƂĂ��厖�Ȃ��Ƃł��B �@���ށE����Ƃ����قǂ̂��̂ł͂���܂��A�������g���Ă���C�X�Ɗ����ǂ�Ȃɒ������Ă��A����ɂ͏����Ȏ��������邽�߁A���܂������Ȃ����Ƃ����X����܂��B �@�C�X��������ԒႭ���Ă����������Ă��܂�����A������ԉ��܂ʼn�����ƃC�X�Ɗ��̊Ԃ��������ċ����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ�������킯�ł��B �@�C�X����ԉ��܂ʼn����āA����ɍ��킹�Ċ���������Ƒ��������ɂȂ�܂��B�����Ŋ�����Ɉ�i�グ��ƁA�����̏�̕��Ɋ��̖ʂ����Ă��܂��A������ԂłȂ��Ȃ�킯�ł��B�i�����̖ʂ̈ʒu�́A���ւ��̍����̈ʒu�������ƌ����Ă��܂��B�j �@�����ő��̉��ɑ����悹����u���A�C�X�Ɗ��̍���������Ƃ��܂������₷���ł��B�����Ŏg���Ă���Q�l�̂��q����̏ꍇ�A���H��H�ׂĂ���Ԃɑ������Ă��܂��A���H�̌㔼�ɂ͕Б����C�X�̍���ʂ̂Ƃ���ɏグ�ĐH�ׂ�Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂����B�������Ȃ��悤�ȏ�Ԃ�����Ă����邱�ƂŁA�������p�����ێ����₷���Ȃ�킯�ł��B �i�ޗ��E����j�i�����j���N�W�����v���̖���A�z�K���e�[�v �@����G���̍����i�����́j�Q�p�ʂȂ̂ŁA�K�v�ȍ����̕������d�˂ăK���e�[�v�œ\�邾���ł��B���q����ɍ��킹�ĉ����ςݏグ��悢���킩��₷���ł��B�i�ʐ^�̂��q����̏ꍇ�́A�P�������ɂQ���ł��B�j |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�@�w�̒Ⴂ���q���A���H�̐�������ȂǂɊ����g���₷������ׂ̍��������p�̑�ł��B �@���H�̔z�V�̍ۂɁA�N���X�̂��q�����i����j�̌W�����ł��т□�X�`�����M�₨�o�ɂ悻�����肵�Ă��܂��B �@���߂͋���������������āA���q�����͗��Ƃ��Ă����v�ȃp���⋍���������̊��ɉ^��ł��܂������A�u���т悻���Ă݂�H�v�ƕ����Ɓw��肽���I�x�ƌ����Ă����̂ŁA�������o���Ƃ������ƂŎn�߂܂����B �@�q�ǂ������͊o����̂��v���Ă�����葁���A���͍Ō�ɐ�����̒��������Ă�����Ηǂ��قǂɂȂ�܂����B�����́A�얞�̂��q�������̂ŁA�X�̂��q����ɍ��킹�����ʂɂ��Ă��܂��B���w���̂R�N�Ƃ������Ƃ����菬�������q�������̂ŁA�H�ʂ��疡�X�`�����ʂł������ۂɋ��������ɂ��Ă���̂ŁA���v���Ȃ��ƋC�ɂ��Ă����̂ł����A������ʂ��疡�X�`�����ڂ��Ă��܂����Ƃ�����A���������q����ł��������₷���悤�ɑ��݂��邱�Ƃɂ��܂����B�@ �@�G���i����j�͂قڂQ�p�̌����Ȃ̂ŁA�ςݏd�˂邱�Ƃō�����e�Ղɒ����ł��܂����A�ō��̂ƈႢ�A�z�K���e�[�v�����łł���̂ŊȒP�ł��B������Ƃ����z�������Ŋi�i�Ɋ��������₷���Ȃ�̂ŁA�y��������A����Ǒ�z�ł��B |

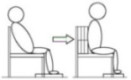

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�̂ɍ����Ă��Ȃ��֎q�ɍ���ۂɁA�p�����悭����ׂ̒����{�[�h�ł��B �@�����ŋ��H��H�ׂĂ������ɁA�����̊��ƃC�X�̍������Ȃ��Ȃ���肭�����ł��Ȃ����Ƃ���p���������Ȃ�����i�������ăC�X�ɑ����グ����A�L�w�ɂȂ��Ă��܂����蓙�j�A���т□�X�`���̏`�������ۂɁA�����̔w���Ⴂ���Ƃ���H�ʂ���`�������o�ɂ悻���ۂɂ��ڂ��Ă��܂����Ƃ����P���邽�ߍ��������������܂����B �@�����ɂȂ��ĐH�����g���悤�ɂȂ��Ă���A�C�X���������ł��Ȃ����̂ɂȂ�A�������ɓ͂��Ȃ������������Ȃ������Ƃ�C�X����l�p�̑傫���̂��߁A���ʂ��L�����s�������邱�Ƃɂ��A�w�����C�X�̔w������ɂ���Ə�̐}�̂悤�ɔ���Ԃ�����ԂɂȂ��Ă��܂���Ԃ̎q���w�ǂɂȂ��Ă��܂��܂����B �@�������ɓ͂��Ȃ���Ԃ́A�������q�ɂ͍��܂ő��̊w�N���������Ă����悤�ɍI�Z����g������A��N�܂ŋ����Ŏg���Ă�����i�G���ō������j���g�����Ƃɂ��܂������A�w������Ɋւ��Ă͓K���Ȃ��̂��Ȃ��̂ŁA���������̑�Ɠ����悤�ɎG���i�����p�\�R�����j��z�K���e�[�v�œ\��t���Ďg���悤�ɂ������̂ł��B����Ŕ���Ԃ��Ĕw������ɂ�肩���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�w���L�т�悤�ɂȂ�܂����B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���̃X�v�[���́A�s�̂̃X�v�[���ƈ���Ď���̂��߁A��l��l�̎q�ǂ��ɍ��킹�Ĉ���̕��̒����E�����E�S�̂̏d���̃o�����X�̐ݒ肪���₷���Ȃ��Ă��܂��B �@�s�̂̃X�v�[����t�H�[�N�́A����̕������ׂ�����Ȃ��߁A��w�̑��삪���n�Ȏq�ǂ������ɂ͎����Â炭�A�{���Ȃ�T�{�̎w�ň���Ƃ����e�w�Ɛl�����w�̂Q�{�̎w�����ł܂ނ悤�ɂ��Ďg���Ă���ꍇ�������ł��B �@����̃X�v�[���ł́A���̕������X�̎q�ǂ�����ɍ��킹����̂ŁA���܂łQ�{�̎w�����ŃX�v�[���i�t�H�[�N�j���܂�ł����q���A�������般���Ďg���܂��B�X�v�[���i�t�H�[�N�j�̃l�b�N�̕����́A�q�ǂ�����̎��̎g���������ώ@���������ŁA�g���₷��������I��H�ׂ₷�������ɋȂ����肵�āA�X�̗v�]�ɉ�������悤�ɂ��܂��B �@�s�̂̓���X�v�[�������p���Ă��邨�q����ɂ��āA���̃X�v�[������ʏ�̃X�v�[���Ɉڂ�ꍇ�̋��n���I���p���l�����܂��B �@�������̂́A�w�Z�̏��E���E�������̂��q����̂��ꂳ�����搶������v�]�����������ɍ���Ă��܂��B���Ƃ�����A�]�Z�������q����ɂ��ẮA���ꂳ�������d�b�ŘA��������ƁA���܂ł̃X�v�[���̎g���S�n���m���߂Ȃ���b�������ĐV�������̂����܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��P�v�̃y�[�W���������������B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@����X�v�[���ɃS���̃x���g��t�����^�C�v�ł��B����́A�X�v�[�����͈����Ă����Ȃ��q�₷���ɕ���o���Ă��܂��q�p�̂��̂ł� �@��l�̔��������āA�X�v�[���i�t�H�[�N�j����蓊���邱�Ƃ��y����ł��܂��悤�Ȃ��q����ɂ͍œK�ł��B�x���g�͂������Ȃ��Ŏg���悤�ɐS�|���܂��B�S���̃x���g�́A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă��܂��B�S���̌��͂��蓙�ł����������A���܂������Ȃ���g���܂��B�q�ǂ��̎�ɍ��킹�A�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��̐S�ł��B �i�����j�S���́A�X�v�[���̕��̕����̒�̂Ƃ���ƃl�b�N�̕����̎�O�ɖ˂������āA�����Ɏ��t���܂��B�S���̌��̂������Ƃ����˂��ɉ�������ƁA�ȒP�ɂ͂܂�܂��B�x���g�̌��͐��J�������Ă����A���q����̎�̑傫���ɂ������킹����悤�ɂ��܂��B�S���x���g�́A���Ƃ��͊ȒP�Ɏ���̂ŁA������Ƃ��e�Ղł��B �i�ޗ��j����X�v�[���̍ޗ��ƃS���̃x���g�E�˂��i�˂��̓���������̂��́j |

�@����̃X�v�[���́A�X�v�[���̕��̕�����ō�邱�Ƃň���₷���������̂ł��B�X�v�[������̋��Ȃ��q����́A�ʏ�̎s�̂̃X�v�[���ł��ƈ��邱�Ƃ�����Ȃ̂Łi���̂�����w�̓������ォ������A�����ƈ��邽�߃X�v�[�����������莝�ĂĂ��Ȃ��ׁA�X�v�[�������炮�炵�Ă�����j�A����E�������Ƃ�������A�̓������X���[�Y�ɂł��Ă��Ȃ����Ƃ������ł��B �@�X�v�[���̕��̕������ɂȂ��Ă���s�̕i������܂����A�w�ǂ̕����אg�ł���̂ŁA�Ⴊ�������������q����ɂׂ͍����܂��B����̃X�v�[���̕��̗ǂ��́A�X�v�[�����g���X�̂��q����ɍ��킹�ĕ��̑��������߂��邱�Ƃł��B �@���̕s���R�̗{��w�Z�i���ʎx���w�Z�j�ɋ߂Ă������ɂ́A�S�����Ă������q����p�ɍ������A�搶����ی�҂̕��X���痊�܂�Ă悭���܂����B����́A�m�I��Q�̊w�Z�̒S������N���X�̂��q����p�ɍ��܂����B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��P�v�̃y�[�W���������������B |

�@�u����X�v�[���̂Q�v���P�����قǎ��������H���Ɏg���A���̗l�q�����Ă��́u�X�v�[���R�v�𐧍삵�܂����B������̓X�v�[���̎�̕����i�l�b�N�j�����Ă�����̂ł��B �@���т₨�������X�v�[���ł��������Ƃ����łȂ������̏ꍇ�A���܂��������Ȃ����Ƃł��M����H�ו����O�ɂ��ڂ��Ă��܂��܂��B�����͎��̎g���������n�ł�������A�Ώە����������茩�Ă��Ȃ����Ƃ��l�����܂��B �@���������X�v�[���R�ł́A�X�v�[���̃l�b�N�̕������Q�����啝�ɋȂ��āA����Ԃ��悤�ȓ��������Ȃ��Ă��H�ו����������₷���悤�ɂ��܂����B�u�X�v�[���Q�v������ɕς��āA���炭���H�Ŏg���\��ł��B�g�����肪�ǂ��悤�ł�����A�Q�{������̂ŁA�P�{�͉ƒ�p�ɂƍl���Ă��܂��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�S���������q����B�͖w�ǂ̂��q���E�����ł������A�������̂��q�������̂ŁA�ی�҂��痊�܂�č������p�̃X�v�[�������܂����B���ʂ̃X�v�[���𗼎�ŋȂ��č������̂��q���g���₷���悤�ɂ������̂ł��B �@����X�v�[����t�H�[�N�́A���̕s���R�̓��ʎx���w�Z�ł��m�I�̓��ʎx���w�Z�ł��A�q�ǂ�������l�ЂƂ�ɍ��킹�č���Ă��܂����B�S�����Ă��邨�q����B�̃X�v�[���̎g���������ĕK�v�Ɗ��������q����ɍ��A�w�Z�ŗ��K���Ă���͉ƒ�ł��g���Ă��炤�悤�ɂ��Ă��܂����B �@�ƒ�Ŏg���悤�ɂȂ�Ƃ��q����̃X�v�[���̎g��������B�������Ƃ�ی�҂������ł���̂ŁA�u�S�C���ς������̂��Ƃ��l���Đ��{����Ă��������B�v�ƌ����āA��l�̂��q����ɑ��ĂR�{���炢�����܂����B�@ |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���H�ł͗]��g�����Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�ƒ�p�ɂƍl���č�����t�H�[�N�ł��B�ʏ�̃t�H�[�N�Ɋۖ_�̕������t������₷�����A�t�H�[�N�̃l�b�N�̕�����ʏ����O���ɋȂ��邱�ƂŁA����]�蓮�����Ȃ��Ă��H�ו����h���₷���悤�ɂ��Ă���܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��P�v�̃y�[�W���������������B �@�����̕����̍����́A���ۂ̖_��p�ӂ�����������đ�̂̒��������߂���̂�����Ő�܂��B���ۂ̖_�Q�{�ŕ����P�ɂȂ�܂��B�_�Ƀt�H�[�N�̕��̕������y���ŗ֊s�������A���̕��������ō��܂��B �@���̕�������邱�Ƃ��I�������A���̑O����i�C�t�ō���Ċۂ��d�グ�܂��B���̌`�ɍ�����Ƃ���Ƀ{���h��h���ăt�H�[�N���������݁A���̃t�H�[�N�̏��ɂ��{���h��h��A�փS���������Ɗ����ČŒ肵�܂��B��������T���_�[���z�⎆�̃��X���ŕ��̕������A�Ō�ɕ��̕����ɓ����j�X�����p�̃��b�N�X���Q��h���Ă͊��������Ƃ����Ċ����ɂȂ�܂��B |

�@�X�v�[���𐳂����������ɂȂ�悤�ɂ���X�v�[���ł��B��́A��̂Ђ�̕����ɋʓ��̂��̂�����ƁA���������ɐe�w�Ɛl�����w�����傤�ǂ܂ނ悤�Ȉʒu�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ𗘗p�������̂ł��B �@�X�v�[���̕����킵�����݂ɂ���悤�ɂ��ĐH�ׂĂ��鐶�k������̂ł����A�ی�҂́u�搶�A�����g����悤�ɂȂ�܂��E�E�E�B�v�ƌ����Ă��܂��B�X�v�[���̕��������ĐH�ׂ邨�q����̃��x���ł́A�����ȂƂ��딢���g���̂́u���́A�����ł���B�v�Ƃ��������悤������܂���B �@���̗��K�ŃG�W�\�����Ȃǂ��o����Ă��܂����A�X�v�[���̕���������ƈ����Ă����H�ׂ��Ȃ����q����̏ꍇ�A���ɍH�v�����Ă����������̎��������K�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����̂��A�o���㌾���邱�Ƃł��B �@�����Ďg���i�K����A���̃X�e�b�v�ɂȂ�X�v�[���̕���e�w�Ɛl�����w�ł܂ނ悤�Ȏg�������ł���悤�ɂȂ�Ȃ��ƁA�����g�����K�ɂ͂����܂���̂ŁA�e�w�Ɛl�����w�ŃX�v�[���̕����܂ނ悤�ȗ��K�̂ł���X�v�[���Ƃ��čl���邱�Ƃɂ��܂����B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v���������������B |

�@�X�v�[����t�H�[�N�𐳂����������ɂȂ�悤�ɂ���X�v�[���E�t�H�[�N�ł��B �@��́A��̂Ђ�̕����ɋʓ��̂��̂�����ƁA���������ɐe�w�Ɛl�����w�����傤�ǂ܂ނ悤�Ȉʒu�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ𗘗p�������̂ł��B �@�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă���̋��Ɩ̎G���X�v�[�����g���č��̃X�v�[�������܂������A�̃X�v�[���͒ʏ�̋����̃X�v�[���ƈႢ�A�����������E���Ă镔���������ŁA�H�ו����������Â炢���Ƃ��g���Ă݂Ă킩��܂����B �@�u�Q�v�ł́A���Ă镔�����ł��邾���������邱�ƂŁA�������₷������������悭�Ȃ�悤�ɂ��܂����B�܂��A�������~���̒Z�����̂̕������t���₷���̂ŁA�~���Ɍ��������ĂU�o�̑����̃_�{�����Ă���܂��B �@���̃N���X�̐��k�́A���̃X�v�[�����g�����q����ȊO�͑S���������g���܂����A���̂��q����̏ꍇ�͔����g���Ȃ��̂ŁA�˗ނȂǂ̓t�H�[�N���g���Ă��܂��B�����ł܂ݕ⏕�̋��t���̃t�H�[�N�����܂����B�X�v�[�����̕���������ƈ���i�K����A����e�w�Ɛl�����w�ł܂ޗ��K�Ɏg���܂��B�{���͕������A�ƒ�ł����K�ł���悤�ɂ��܂����B |

�@���g�����܂ݕ⏕�̋ʂ��X�v�[���ƃt�H�[�N�����܂������A�ƒ�Ŏg�����ɂ͐�܂ŐۂɎ�r�Ɉ����Ɣj������\��������̂ŁA���̐S�z�̂Ȃ��������̒ʏ�̃X�v�[���ł��B �@�ʏ�̃X�v�[���ł��Ɩ������H�Ŏg���Ă��܂��̂ŁA�̃X�v�[��������a���͏��Ȃ��ł��傤�B���͒�N�ސE���āA���N����͊w�Z�ɂ͂��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�P�{�ł��Ɩ�����j�������ꍇ�ɑ��肪����܂��A�Q�{����Γ������v�ł��傤�B �����H�̎��ԂɎg���Ă�����ėl�q�������Ƃ���A�l�����w�ƒ��w�̎g�����͏��ł͂���܂���ł������A���X�w�̈ʒu�𒍈ӂ��Ă��������قLj�a�����������Ɏg���邱�Ƃ��킩��܂����B�P�O�����炢�g���ĕ��ʂ̃X�v�[���ɖ߂������ƍl���Ă��܂������A���ǐH���̏��߂���Ō�܂Ŏg���܂����B�i�����̃X�v�[���������`�ł��̂ŁA��������䗗���������B�j �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v�̃y�[�W���������������B |

�@�܂ޓ����U������ۖ_�Ɛe�w�E�l�����w��u���ꏊ���킩��₷���Ȃ��Ă���O�p�̔����Ă���u�܂ݕ⏕�t���X�v�[���v�̊����`�ł��B �@��̂܂ݕt���i�⏕�ʁj�X�v�[���k�ɂ��炭�g���Ă��炢�l�q�����Ă���ƁA�e�w�Ɛl�����w�ł܂ނ��Ƃ����Ȃ��ŁA�E�̎ʐ^�̂悤�ɐe�w���㑤�ɗ��ĂĎg���Ă��܂����B�������āu���������B�v�ƌ����Ă��A�e�w�Ɛl�����w�ł܂�ł���̂͐��b�ŁA�܂��A�e�w�𗧂ĂĂ��܂��܂��B �@�����ł܂ނ��Ƃ��킩��₷���Ȃ�悤�Ȗڈ��Ƃ��āA�O�p��̔�e�w�Ɛl�����w�ł܂ނ悤�ɂ������̂ł��B���̃X�v�[���ƃt�H�[�N�͕ی�҂̗v�]�Ŋw�Z�p�Ɖƒ�p�ɂQ�Z�b�g����đ��ƑO�ɓn���܂����B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@����͋��ށE����ł͂Ȃ��āA���鍢�����s�ׂ�ጸ�����邽�߂̂��̂ł��B �@���̍��������ƂƂ́A�₽��ƈ֎q������K�^�K�^�����āA���ɑ傫�ȉ��i�����j���o���Ċ�Ԏ����������ɂ���Ƃ������Ƃł��B�P�������������s�ׂ��s���Ă���̂ŁA�����̋��Ȏ��ǂ̂��q����B�͎����ӂ������藎�������Ȃ��Ȃ����肵�Ă��܂��B�@�܂��A���̎q�̍s�ׂ��������낪���Đ^�������Ċ�ԂƂ��������������o�Ă��Ă��܂��A���܂ňȏ�ɂ��邳���������ɂȂ��Ă��܂����B �@ �@�����ŁA���̍s�ׂ��~�߂����邱�Ƃ͖w�Ǖs�\�Ȃ̂ŁA�����̂��y�������邱�Ƃő傫�ȉ����o���Ċ�ԂƂ�����Ԃ�ς��悤�Ƃ������Ƃɂ��܂����B�֎q�̋r�Ɗ��̋r�ɃS���̃N�b�V���������邱�Ƃʼn������������邾���ł����A�ӊO�Ȃقnj��ʓI�ł��B�i�w�lj������Ȃ��Ȃ�܂��B�j �@���̌��ʁA����֎q���K�^�K�^����Ċ��ł��������́A�������Ȃ��Ȃ������Ƃł��̍s�ׂ��s��Ȃ��Ȃ�܂����B�v���Ă����ȏ�̌��ʂɂȂ�܂����B   �i�ޗ��E����j�i�����j �i�ޗ��E����j�i�����j�@�d�߂̃S���̔Ə_�炩�߂́i�ӂ�ӂ킵�����G�̃S���B���ʂɐڒ��܂����Ă��܂��B�j������֎q�̋r�̕����̑傫���ɂ͂��݂Ő�܂��B�i�傫�Ȃ͂��݂Ȃ��܂��B�j �@�Q��ނ̃S����\�������A���̋r�̕����i�ꑤ�j�ɕz�i���j�₷��������ĂȂ߂炩�ɂ��A�u�Ԑڒ��܂œ\����Ċ����ł��B�S���̕������͂���₷���ꍇ�͕z�K���e�[�v�ł����Ɗ����Ă��܂��Έ��S�ł��B�@�d�߂̃S���Ə_�炩�߂̃S���́A�z�[���Z���^�[�̍H����Ă��鏊�ŒT���Δ����Ă��܂��B |

�@���ʎx���w�Z�⏬�w�Z�Ŏ����E���k���g���Ă���̂́A��́u�֎q�Ɗ��̉��h�~�N�b�V�����v�̎ʐ^�̂悤�Ȉ֎q�ł͂Ȃ��ł��傤���B������ōl����֎q�́A�r���S�{�Ɨ����Ă���悤�Ȉ֎q�ŁA�̈�ق��g�����s�����Ŏg����֎q�ł��B �@�̈�قł͎�Ƀp�C�v�֎q���g���܂����A�r���S�{�Ɨ����Ă���֎q���g�����Ƃ�����̂ŁA�e�j�X�{�[�����g�����֎q�̋r�J�o�[�́A�����������֎q�����q����B���������������Ȃ����@�ɂȂ�܂��B �@�e�j�X�{�[���͑}�����蔲�����肪�����ł��܂�����A�֎q���������������邨�q����̈֎q�����g�������ł��傤�B�e�j�X�{�[���́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă�����̂��g���Ă��܂��B�J�b�^�[�i�C�t�ŏ\���ɐꍞ�݂�����悤�ɂ��܂��B �@�����A�J�o�[�����Ă������o��悤�ł�����A�e�j�X�{�[�����Q�g���ĂP�͐ꍞ�݂�傫�����āA�����P�ɏォ�炩�Ԃ���悤�ɂ��Ďg���Ƃ����ł��傤�B |

�@�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�Ŕ����Ă���Ԃ���e�[�u���Ȃǂ̊p�ɓ��Ȃǂ��Ԃ���̂�h�~����J�o�[���g�����A�p�C�v�֎q�p�̈֎q�̋r�̃J�o�[�ł��B���̃J�o�[�������ƂŁA�����E���k���֎q���K�^�K�^�����Ă��]�艹�����Ȃ��Ȃ�܂��B �@�̈�قŎn�Ǝ��E�I�Ǝ��E�����ՁE�w���s���E���C���E���Ǝ��Ȃǂ��s���ۂɂ́A�������k�̓p�C�v���̈֎q�ɍ��邱�Ƃ������ł��傤�B�C�X�ɍ���ƈ֎q�����������h�炵�ė��������Ȃ����q���K�����܂��B�搶�����p�C�v�֎q�̋r�̕����ɑ����悹�āA�Ȃ�Ƃ��������������Ȃ��悤�ɂ��܂����A������Č��\����ǂ����Ƃł��B �@���q��������A�������������悤�Ƃ��Ă������o�Ȃ��悤�ɂ����H�v�̂ЂƂɂȂ�܂��B�J�o�[�͈֎q�̑��̎l���ɍ�������Ŏg���悤�ɂ��܂��B�����o�Ȃ��Ȃ�ƈ֎q���������������Ă������q���A�u����H�v�Ƃ����\��������܂����A�₪�Ă������������Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B �i���J�o�[�����ł͑���������Ȃ��ꍇ�́A�֎q�̋r�ƃJ�o�[�̊ԂɐV�����������t����ƌ��ʂ�������܂��B�j |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���̃J�����_�[�́A���̑O�ɒu���ē����̐l���g������A�J�����_�[�̊w�K�����Ă���q�ǂ����g�����̂ł��B �@���ɕς�������̂ł͂���܂��A���߂���J�����_�[���ʂ̃J�����_�[�ƈႢ�A���������ŗj���E�V�C�E������ς����郁���b�g������܂��B�����A���ۂ̂Ƃ���A��v�Ŏ�Ɏ��₷���Ƃ��������b�g���̂����A�x�j���ō������i�{�[���̂悤�ȑf�ނ̂ق����ȒP�ɍ��Ă����Ǝv���܂��B�x�j���ō��Ə�v�ł����̂ł����A���ʕǂɒ݂��Ďg���悤�Ȍ`���Ƃ肸�炢�̂ŁA�ǂ������Ƃ�����Ԃł��B �i�ޗ��E�����j�X�o���x�j���E�R�o���x�j���E�ۖ_�E�B�E�؍H�p�{���h�E�����y���L �@�����E�j���E�V�C�̊e�J�[�h�i�R�o���x�j���j�Ƀ{�[�h�i�X�o���x�j���j�̊ۖ_�ɍ������ވׂ̌����J���܂��B�{�[�h�ɂ́A�e�J�[�h���������ވׂ̊ۖ_�������J���č������݁A�؍H�p�{���h�ŌŒ肵�܂��B |

�i���̋��ށE����̓����j�@ �i���̋��ށE����̓����j�@�@����́A�a���̃g�C����m����������̂ł��B�܂肽���߂�̂ŁA�Ԉ֎q�̔w���̃|�P�b�g�ɓ���Čg�т��邱�Ƃ��ł��܂��B �@���݂ł́A�ǂ��̃g�C���ɂ��w�Ǘm���g�C�����Q�җp�g�C�����ݒu�����悤�ɂȂ�܂������A�R�O���N���炢�O�ɂ͂܂��܂��a���̃g�C���������A�q�ǂ������ƎU���ɍs������A������Љ�̌��w�K�E�C�w���s���ōZ�O�ɏo��Ƒ�ςȎv�����������̂ł��B �@���̕֍��͐܂��ނƎԈ֎q�̔w���̃|�P�b�g�ɂ�����A�a���̕֍��ɂ�������[�܂��Ă������Ȃ��Ƃ������̂ł��B�g�ݗ��Ă��܂��݂��P�O�b��������܂���B���̍�i�͂���������A�U���E�Z�O�w�K���Ɏg����ƂƂ��ɁA���̋����q��������u�搶�A���s�Ȃ̎��ɂ���Ƃ����B�v�Ƃ������ƂŁA�v���[���g�������̂ł��B�Ƒ����s�̎��ɏd�Ă���ƁA��Ƒ�����̂��莆�ɏ����Ă���܂����B�@      �i�������ꋳ�瑍���������́u���ށE����W�v��܍�i�j �i�������ꋳ�瑍���������́u���ށE����W�v��܍�i�j(�ޗ��j�X�o���x�j���E���ԁE�l�W�E���p���b�N�X |

�@�����Ŏ������w�����s���Ƃ��Ɏg�����`�̖͌^�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�������w���ƌ����A�e�N���X�Œ��H��̎������̎��ɁA���q����B�ƈꏏ�Ɏ��������Ȃ���搶���s���܂����A�ی��̐搶��������ی����Ŏ��`�̖͌^�i�E�̎ʐ^�j���g���Ď��������厖�Ȃ��Ƃ⎕���������菇�Ȃǂ��q�ǂ������Ɏw�����Ă���邱�Ƃ�����܂��B �@���`�̖͌^�͎q�ǂ������������������܂����A���u���V�����̂ǂ̕����ɓ��ĂĖ�����肫�ꂢ�ɖ����邩���킩��₷�����̂ł��B�c�O�Ȃ���w�Z�S�̂ł͐l���E�N���X���������߁A�ی��̐搶���N���X�܂ł��Ă����͔̂N�ɂP�`�Q�炢�ɂȂ�܂��B �@�N���X�Ɏ��`�̖͌^����ɒu���Ă���A�������w�������₷�����ʂ������邾�낤�ȂƎv���Ă��܂������A�ی����ɂP�����Ȃ��ł͖����݂��Ă��������Ƃ����킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�����ȒP�ɍ��ăN���X�ɒu���Ă����鎕�̖͌^�����܂����B���ꂪ����Ζ����̎w���̌��ʂ��オ�邱�Ƃł��傤�B�ޗ�����Q�O�O�~��������܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��̂S�v�̃y�[�W���������������B |

�@�������w���p�̎��`�̖͌^�ł��B�ی����̐搶������Ă��ǂ����A�搶���������ɏ펞�u���Ă����Ď������k�ւ̎w���Ɏg���Ă��悢���̂ł��B���ނ́A�Z�������Ԃ̒��ōH�v���č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA��́u���`�̖͌^�v�������₷�����̂Ƃ��čl���܂����B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��̂S�v�̃y�[�W���������������B �ޗ��́A�T�C�_�[���̔��A�����̑傫�ȃy�b�g�{�g���ƃ����~���X�|���W�Ɨ��ʃe�[�v�E�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�Ŕ����Ă��锧�F�̂o�o�݂̂ł��B |

�@��w�ɏd���Ⴊ���������ĎG�Ѝi�肪�ł��Ȃ����q���g���G�Ѝi���ł��B �@��w�ɏd���Ⴊ���i�肪�����܂�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��āA��p�Ŏw���`��������B��w�͕s���S�ȏ�ԂŒʏ�̎w�̂悤�ȓ���͓����ԁB�j�̂��邨�q����́A�G�Ѝi��̂悤�ɂ��̂��w�ł���ł˂���悤�ȓ��������邱�Ƃ͍���ł��B �@�^�I���̂悤�ɒ������̂ł��������P�^�Q�ɐ܂��ĉ����Ɉ��������A�[�������Ă��邭��i��邩������܂��A�G�Ђ͒Z���̂ł������������@�͂Ƃ�܂��A��w�ɏႪ���̂��邨�q����ɂ́A�����������̕��@�ł͓���ł��B �@�����ŁA�G�Ђ̐����i��o��������킯�ł��̂ŁA��w�̓����ɓ�����Ă��ʂԂ��̗v�̂ŁA��������������낤�ƍl�����u�G�Ѝi���v�ł��B���w���ł̋����q���������ɐi�݁A���|��Ђł̌���̌������������Ƃ����S�C�̗v�]���������̂ł����A�G�Ѝi�肪�ł��Ȃ��̂ł͖����ƌ������ƂŊw�N��ŋp�����ꂽ�Ƃ������ƂŁA���̒S�C�̐搶���瑊�k����čl�������̂ł��B �@��w�ɏႪ�����Ȃ��Ă��A�m�I��Q�̊w�Z�̏��w���̒�w�N�̂��q����B�ŁA�G�Ђ��i��̂��ł��Ȃ����q����B�ɂ��g����Ǝv���܂��B �i�����̐��k�̒S�C����A�����w�Z�Ŏg���Ă��ďT���ɂ͉ƂɎ����ċA���ĉƒ�ł��g���Ă���ƁA����A��������܂����B������K�̂ق��́A�G�Ѝi�肪���̓���ōs����Ƃ������ƂŁA�K���Ȃ��ƂɎ��K���ł��邱�ƂɂȂ��������ł��B�j �i�ޗ��E����E�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��P�v�̃y�[�W���������������B �i�����̉��ǔł̃A�C�f�A���lj����Ă���܂��B�j |

�@��w�ɏႪ��������q���G�Ѝi�肪�ł���悤�ɂ����u�G�Ѝi���v�̉��ǔłɂȂ�܂��B �@��́u��w�ɏd���Ⴊ���̂���q�p�̎G�Ѝi���v�́A���̂��Ă̋����q�����S�����Ă���搶���琧��𗊂܂�č�������̂ł����̂ŁA���̎��͂ł��邾�������͂��悤�ƁA�W�̌`�𐔎�ގ��s���č�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B  �@�W�̕�������ʼn����ĔG�ꂽ�G�Ёi�܂��́A�z�Ёj���琅���i��o�����ɁA�W�̌`���ǂ������`�ɂ���Έ�Ԍ����悭�G�Ђɖ������ĎG�Ђ��琅���i��o���邩�ƁA��̎G�Ѝi���̐����������ƍl���Ă��܂����B �@�W�̕�������ʼn����ĔG�ꂽ�G�Ёi�܂��́A�z�Ёj���琅���i��o�����ɁA�W�̌`���ǂ������`�ɂ���Έ�Ԍ����悭�G�Ђɖ������ĎG�Ђ��琅���i��o���邩�ƁA��̎G�Ѝi���̐����������ƍl���Ă��܂����B�@��̎G�Ѝi���́A���̌㋳���q�̐��k���A�w�Z�⌻����K��̍�Ə��Ŏg���Č��ʂ��グ�Ă���ƒS�C�̐搶���烁�[�����܂������A����͊W�̎G�Ђɓ����镔���̌`�����ǂ������̂ł��B���G�Ђɂ�����͂��ϓ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă���܂��B������͋����q�ɉƒ�p�Ƃ��Ďg���Ă��炢�܂��B �@��w���ɏ�Q���Ȃ��Ă��A�G�Ђ�z�Г����i��Ƃ������삪������q����B���ʂ̕��ŕa�C�⎖�̓��ŏႪ�������������X�ɂ��g������̂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B �@�T�C�Y�́A��́u�G�Ѝi���v�������菬�������Ă���܂��B�i���̎G�Ѝi�����g�������q���ƒ�Ŏg�����Ƃ�z�肵�č�������̂ł��B�j �@�ޗ��E����E�����́A��̎G�Ѝi���Ƒ�̓����ł��B�Ⴄ�̂́A�W�̗����ɉE�̎ʐ^�̂悤�ɏM�`�̕��������Ă���Ƃ���Ɨ��T�C�h�̔Ɍ��������ĂȂ��Ƃ���ł��B |

�@�X�v�[���̕����킵�����݂ɂ��ĐH�����Ƃ��Ă��鐶�k���A�ƒ�Ŕ��̎g��������K���邽�߂̂��̂ł��B �@�X�v�[���ɂ��ẮA�X�v�[���̕���e�w�Ɛl�����w�ł͂���ŐH�ׂ�悤�ɗ��K����u�⏕�̋��t���X�v�[���v���w�Z�Ŏg���o���܂������A���R�ő��Ƃ܂Ŏc���Ƃ���Q����������܂��A���̕�����N�ސE���Ă��܂����Ƃ���A�S���ȍ~�ł��ƒ�ŃX�v�[���̗��K�Ɣ��̎g�����̗��K���čs����悤�ɂƍl���܂����B �@�ƒ�p�ł��̂ŁA�傫���̓R���p�N�g�ɂ��āiA5�̃P�[�X�j�ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂����B�g�����́A���i�`�b�v�g���O�j�ŐF�X�Ȍ`�����������S�����Ƃ�A�����܂��߂�R�b�v�̒��ɓ����Ƃ��������ł��B�@���i�`�b�v�g���O�j�́A�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă������̂̒��ŁA���̃^�C�v���e�w�Ɛl�����w�ł͂���Ŏg���̂ɂP�Ԏg���₷�����Ȃ��̂ł��B����Ă�����ʏ�̔��ɍ�������Ŏg�����́i�炭�炭�N���b�v�j���p�ӂ��Ă����܂����B �i�ޗ��j �@�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă���`�T�̃P�[�X�E�V���R���̐܂肽���߂�R�b�v�A�H�ו��̌`�̏����������S���A�炭�炭�N���b�v�A�`�b�v�g���O�i���j |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���w���̍��w�N�i��w�N�j�ł́A�ی�Ҍ����Ɂu�����̊w�K�\��v�Ƃ������Ƃ̗\��\���P�����P�ʂŔz�z���Ă��܂��B�����A����͊����ŏ����ꂽ��l�����̂��̂ł����āA�Ђ炪�Ȃ�ǂނ��Ƃ��ł��邨�q�����ɏ��Ȃ��Ƃ�������̎q�ǂ������ɂ́A���̂Ȃ��i�H�j���̂ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA���T�́u�������イ�̂�Ă��v���q�ǂ������ł��킩��悤�ɊG�i�C���X�g�j�ƂЂ炪�Ȃŕ\�������̂ł��B �@�Ђ炪�Ȃ́A�����ł����������ǂ߂邨�q����B�p�ƍl���܂��B�ƒ�ŃV�[����̊G��\�邱�Ƃɂ���āA�����̊w�K���e��m��Ƃ����������ƒ�w�K�̂ЂƂƂ��ĂƂ荞��ł��������Ƃ��l���Ă��܂����A�܂��͂��́u�������イ�̂�Ă��v�������̊w�N�Ŏ��s���Ă����A���̌��ʂ܂�����ŏ��w���̍��w�N�Ŏg������̂ɂȂ邩�搶���Ɍ������Ă��炨���ƍl���Ă��܂��B �@���̊w�N�i���U�j�ł́A���̉�Łu�����̗\��v���W�̎q�����ɏ������ނƂ��ɁA���́u�w�K�̗\��v���ꏏ�Ɍ��Ȃ���j���Ɠ��ɂ��A�P���Ԗڂ���ߌ�܂ł̊w�K�\��������悤�ɂ��Ă��܂��B�@ �@�G�Ɋւ��ẮA�u���y�v�Ȃǂ̂悤�Ɏq�ǂ������ɂ����ɂ킩��₷�����̂�����܂����A�u�����P���w�K�v�E�u���������v�Ƃ��������e�ɂȂ�ƊG�ł킩��₷���\�����邱�Ƃ������Ԃł��B�ǂ�ȊG�i�C���X�g�j���̗p���邩�����������̒��̂ЂƂɂȂ肻���ł��B �����́u�w�K�̗\��v�́A�����ŏЉ�����N��ɏ��w���̐��w�N�⒆�w���̎��̂����w�N�̂R�N���X�Ŏg����悤�ɂȂ�܂����B�������k���A1�T�Ԃ̊Ԃɉ�������̂����\�C�ɂ��Ă��邱�Ƃ��킩�������ƂƁA�������ǂ߂Ȃ����q����B�ɂ��킩��₷������ł��B |

�@�ی�҂��q�ǂ����w�Z�֎����čs�����̂�p�ӂ���̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ������������ōl���Ď�������p�ӂ���ۂɎg���u�������`�F�b�N�\�v�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�Ⴊ���̏d�����q�����łȂ��A�Ⴊ���̌y�����q����ł��ƒ�ɂ����Đe�䂳�g�̉��̂��ƂɕK�v�ȏ�Ɏ���o���Ă��܂����Ƃ������̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ǂ��ɕ��@�������Ȃ��ŁA�e������Ă��܂����Ƃ�����Ɗ��Ⴂ���Ă���̂�������܂���B�Ⴊ���̂��邨�q����̐��b�����邱�Ƃ�����ł͂Ȃ��A���̎q�������ł������̗͂łł��邱�Ƃ𑝂₹��悤�Ɏx�����邱�Ƃ�����ƍl���܂��B����͋����Ƃ�������ł��������Ƃł��傤�B�ǂ������炻�̎q�������̗͂Őg�̉��̂��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邩�E��������͂��������l���Ďx������̂������̎d�����Ǝv���܂��B �@ �@���̃J�[�h�́A�����w�Z�֎����Ă��������������q����B�������ōl���ėp�ӂ��邱�Ƃ��x������J�[�h�ł��B���i�g��Ȃ��J�[�h�͗̃|�P�b�g���Ɏ��[���܂��B���q���p�ӏo�������̂̃J�[�h�𗠕Ԃ��Ɓu����v�̃J�[�h�ɕς��܂��B�e�䂳��邱�Ƃ́A�A�����ɏ����Ă���u�����������Ă��Ă��������B�v�Ƃ�����������̘A����ǂ�ŁA���̎������̃J�[�h�������Ă������̂̃J�[�h�ɒlj����邱�Ƃł��B���Ƃ́A���q����B�������łł���悤�ɂȂ�܂ŁA���Ō��Ă����邱�Ƃł��B���q����B�������ǂ߂Ȃ��Ă��A�J�[�h������Ζ��������⒅�ւ��������Ă������̂��Ƃ͂킩��܂��B �@�ƒ�ł́A���q����B�������Ă������̂��킩��₷���ꏊ�ɒu���Ă����悤�ɍH�v����K�v�͂���܂����A�h�������҂��Ă����A�ł�����ق߂Ă����邱�Ƃł��q����B�����M�����Ă������Ƃł��傤�B���߂́u�e�B�b�V���v�u�n���J�`�v���炢����n�߂āA���X�Ɏ������J�[�h�̐��𑝂₷�Ɨǂ��ł��傤�B�ی�Җʒk�̎��̂悤�Ɏ��Ԃ����鎞�Ɏg������ی�҂̕��Ɍ��Ă��炢�A�ƒ�Ɏ����ċA���Ă�����Ċ��p���܂��B�ƒ�ł̊������蒅����悤�Ɋw�Z�ł������悤�Ȃ��̂��w�K�Ɏ�����Ă����ƌ��ʂ��オ��ł��傤�B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v�̃y�[�W���������������B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���̕s���R�̊w�Z�̏��w���ŁA��͓������̖̂ڕW�Ƃ�����̂�]�茩�悤�Ƃ��Ȃ����q����̐H������̌���Ɏg�������M�Œ�p�̑�ł��B�@ �i�w�K���̎g�����j �@���̂��q����́A���������ځ[���ƌ��Ă��Đl�Ǝ��������킹�Ȃ��q�ł����B�ڕW�ƂȂ���̂�l�ɑ��Ď������������悤�ɁA�ړ����E�w�K���Ƃ������ʂŎw���������ʁA�l�ɑ��Ă͎�����������悤�ɂȂ�܂����B �@�H���Ɋւ��ẮA�����ŃX�v�[�������Ă�E�H�ו��Ɏ�����������悤�ɂȂ������Ƃ���A�Ȃ�Ƃ����͂ŐH�����ۂ��悤�ɂȂ�Ȃ����ƍl���č������ł��B �@���̑���g�����ƂŁA���܂ł��������Ă��܂��Ă������M�������Ȃ��Ȃ�A���̂��ƂŎ������H�ו��ɂ��������悤�ɂȂ�܂����B������������ł���悤�ɂȂ������ƂŁA�S�ʉ��Ԃ���قڎ��͂ŐH�ׂ���悤�ɂȂ������̂ł��B �i�ޗ��j�T�o���̃V�i�x�j���E�p�_ �i�����j�Œ�p�̑䂪���H�̂��~�ɂ͂܂�悤�ɁA�p�_�����~�̉����͂��݂��ނ悤�ɂQ�{����̗����Ƀ{���h�ł���B�㉺���E�S�����Ɍv�W�{�B�i�R�����ł����v�ł��B�j��ɂ��M�i���o�j�̒��a�ɍ��킹���傫���̉~�������ēd�����̂��Ő�܂��B�T���_�[�Ŕ��A���������j�X��h��܂��B |

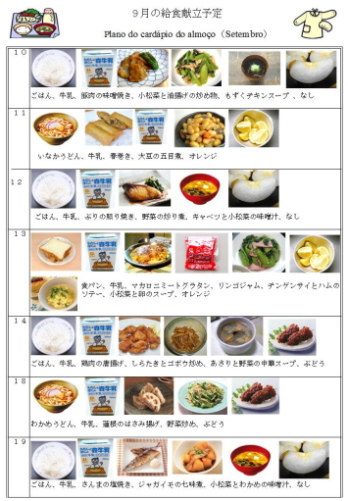

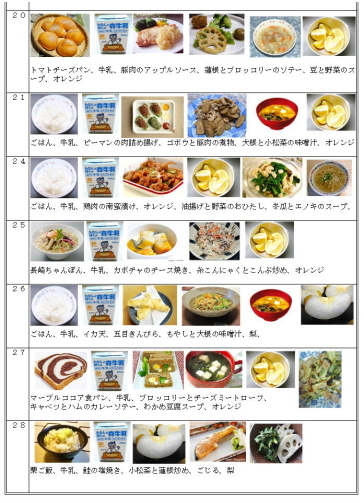

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�����ǂ߂Ȃ����k�ɂ��킩��₷���E���{�ꂪ�킩��Ȃ��O���l�̕ی�҂ɂ��A�|���ꍑ��i�|���g�K����j�Ǝʐ^���ڂ��Ă��邱�ƂŁA���q���ǂ�ȋ��H��H�ׂĂ��邩�����ɂ킩��悤�ɂ��������\�ł��B �@�����\�́A�h�{�m�̐搶���Ђ炪�Ȃŏ����Ă��ꂽ���̂����ɂP��z���܂��B�q�ǂ������͍����͂ǂ�ȋ��H���Ɩ����y���݂ɂ��Ă��܂����A�������ǂ߂Ȃ����k�ɂ͌��Ă��킩��܂���B�܂��A���{��̂킩��Ȃ��O���Ђ̐��k����̐e�䂳��������\�͒m��Ȃ����������������ł��邾���̃v�����g�ł��B �i�����j�@ �@��������̂͑�ςł����A���ɂP�������̂ł��B���߂͋��H�ɏo����̂��ʐ^�ɎB���Ďg���Ă��܂������A����ł͎ʐ^�ɎB���Ă��Ȃ����̂������ɍڂ�Ǝʐ^���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŃC���^�[�l�b�g�Łu�����Ⴊ�v�����ׂĎʐ^���W�߂邱�ƂŁA�����������ʂ͉������邱�Ƃɂ��܂����B �@�킩��Ȃ��������Ƃ��킩��悤�ɂȂ����Ɗ��ł����q�ǂ�������O���Ђ̕ی�҂̏Ί���l����A����肪��������Ƃ������̂ł��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@��̌����\�́A�ʐ^�������������̂ŁA����i9������j����͑傫�����܂����B����Ŏ����ǂ߂Ȃ����k�ɂ����킩��₷�������\�ɂȂ�܂����B �@�ʐ^�ŋ��H�ɏo����̂���ڂł킩�邽�߁A�������猣���\�����č����̋��H�͉����킩��悤�ɂȂ�ƁA�u�����͉��H�v�u�����͉��H�v�Ƌ����������Ă���鐶�k�������܂����B �@�E�E�E�������Ƃ������N���X�̑S�����悭���Ă��܂��B �@�N���X�̐��k�ŊO���Ђ̎q������̂ŁA���̐��k�̕ی�҂̂��߂ɍ��܂ł͖|��Ń��j���[���ڂ��Ă��܂������A������@�B�|��ł͌��E������̂Ŗ|��͂�߂āA�ʐ^��傫�����邱�Ƃł킩��₷�����܂����B �@�킩��₷�������\�Ƃ������ƂŎʐ^�����C���ɍ���Ă���܂����A�����ȂƂ��댣���\�����̂ɂ͐����Ԃ�����܂��B���H�ɏo�����̂��ʐ^�ɎB���Ă����Ďg�����肵�Ă��܂������A����ł͐V�������j���[���J�o�[�ł��Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�ŗ����������Ďʐ^��T�������̂ł����A����ɂ͌��\���Ԃ�������܂��B �@1�������̌������j���[���ʐ^�ŕ\���ɂ͂Q�`�R���Ԃ��炢�����邱�Ƃ�����܂��B�����A�Ђ炪�˂ŏ����Ă��邾���̌����\�ł́A�N���X�ł킩�鐶�k�͂ЂƂ肵�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���w���̑��̃N���X�ł��N���X�łP�`�R�l�������Ƃ���ł��傤�B���k��ی�҂ɂ킩��₷���Ƃ������Ƃ́A�H�ւ̋����S�������o���₷���̂ŁA���ꂾ���̋�J�̂������͂�����̂ł��B�@ �@���́u�킩��₷�������\�v�́A���̊w�N�i���R�j�����łȂ����̊w�N�i���P�E���Q�j�̐��k�B�������֖������ɗ���悤�ɂȂ�A���w�N�̐搶�����g�������Ƃ������ƂŒ��w���̑S�N���X����p�ӂ��Ďg���悤�ɂ������̂ł��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�㒅�����ɂ����ޗ��K������x���V�[�g�ł��B �@���w���̂��q����B�́A���퐶���ʂł̐H���E�r���E�ߕ��̒��E�ȂNJ�{�I�Ȑ����K���̊l�����厖�ȉۑ�ɂȂ��Ă��܂��B�o�Z���ċ����ɓ����Ă���A���i������̑����ɒ��ւ���ۂɁA���ւ���S�ʓI�ɐ搶����`��Ȃ���Ȃ�Ȃ����q����A�ꕔ�܂��͊��S�Ɏ����Œ��ւ����ł��邨�q����܂łƂ��̎��Ԃ͗l�X�ł����A�w�ǂ̂��q����B�͐搶���̉�i�x���j�̎肪�K�v�ł��B �@��̎����Œ��ւ����ł���悤�Ȃ��q����ł��A�E�������������Ⴍ����Ɋۂ߂Ă��܂�����A�ꉞ������ł͂�����̂̎G��������ƁA�Ȃ��Ȃ�����悤�ł��B���̎x���V�[�g�́A����p����H��p���̂悤�Ȏ��ł��ł��܂����A����j�����蓊�����肷��悤�Ȃ��q����B�ł����v�Ȃ悤��100�~�V���b�v�ōw�������܂ȔV�[�g���g���Ă��܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�E�������̏�ɂ��̃V�[�g���̂��A���E�̑��E���̉����ƃV�[�g�ɍ��킹�Đ܂��݁A�Ō�ɃV�[�g����Ɉ���������ꂢ�ɕ��������߂܂��B�ۑ�Ƃ��ẮA���̃V�[�g�ɂ��܂ł�����̂ł͂Ȃ��A�V�[�g���Ȃ��Ă�������߂�悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��Q�v�̃y�[�W�������������B |

�@�X���b�N�X��W���[�W�Ȃǂ�܂��ގ��ɂǂ��Ő܂��߂Ηǂ��̂����킩��₷�������V�[�g�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@��̒i�̎ʐ^�̓X���b�N�X�̋r�̕������Q�܂�ɂ���ꍇ�ł��B�V�[�g�̏㑤�̎���蕔���݂̂��o��悤�ɂ���A�X���b�N�X���ɋ���Ő܂�A�r�̐��̕�������Ɏ����Ă���Q�܂�ɂȂ�܂��B �@���̒i�̎ʐ^�́A�R�܂�̗l�q�ł��B�V�[�g�̃r�j�[���e�[�v�̏��܂łŃX���b�N�X�ɋ���Ő܂�Ԃ��A���傤�ǂR�܂�ɂȂ�܂��B�����Ƃ��܂���V�[�g���Đ܂��݂��I���ł��B �@�V�[�g�̓_�C�\�[�Ŕ����Ă���o�o�V�[�g���g���Ă��܂����A����p���ł��i�{�[���ł����܂��܂���B�g�����ɂ́A���q����ɂ��Đ�����K���Ă���A���q����B�������ł��悤�ɂ��Ă����Ƃ����ł��傤�B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�G���L�b�g�̂h�b�̍H��L�b�g�i�����C�Z���T�[�j���g�����g�C���Z���T�[�ł��B�֊�̒��ɃZ���T�[������u�����ƂŁA�r�A������ƃu�U�[��炵�Ēm�点�Ă���܂��B�ŏd�x�̒m�I��Q�̂��q����p�Ɏg�������̂ɂȂ�܂��B �@�����A�r�����Ԃ��L�^����Ƃ�����ł͌��ʓI�ł������A��Ȃ��Ƃ́A�r�����Ԃ̋L�^�����ނƂ������ƂɂƂ���邱�Ƃł͂Ȃ��A�q�ǂ��Ə�ɂ��Ă��̎q�̋C�����Ɋ��Y���Ă������ƂƎv���܂��B �i�ޗ��j �@�h�b�̍H��L�b�g�i�G���L�b�g�̂����C�Z���T�[�B�z�[���Z���^�[���ʔ̓��Ŕ����Ă��܂��B�j�E�Z���T�[���ɂȂ�����Ёi�S�E���Ȃǁj�A���c�t���̓��� �i�����j �@�H��L�b�g�͍����̐������������Ă��܂��̂ŁA������Q�l�ɂ��Đ��삵�܂��B���c�t�����ւł���ΊȒP�ł��B���c�t����������̂ł͂���܂���B[�����C�Z���T�[�v�̐�[�̕������|�[�^�u�g�C���̒�ɒu�����ƂŁA�r�A������ƒʓd���ău�U�[����܂��B�@ |

�@�}�X�N�����铮�삪���Ȃ��q����p�̂��₷���}�X�N�ł��B �@�}�X�N�̗ւ��������܂����Ɋ|�����Ȃ����q����́A���ʎx���w�Z�ɂ͑��������܂��B�{�l���撣���Ă���̂Ɏ��ɗւ��������܂������邱�Ƃ��ł����A���ǂ͋������ւ����̕��������q����̎��ɂ����Ă�炴��Ȃ���ԂɂȂ�܂��B �@�w�̎g�����̊w�K��i�߂Ă��A�Ȃ��Ȃ����Ƀ}�X�N���������Ȃ����q����̏ꍇ�A�}�X�N�̎��ɂ����镔���̗ւ����ɗփS���Q�{���Ƃ����ƁA�����Ń}�X�N �@�C�̂Ђ������ׂȂ����q����ɂ́A�W�b�p�[�^�̂��̂����p��������悤�ɁA�}�X�N�������Ȃ����q����ɂ́A�����������}�X�N�ł������̂ł͂ƍl���܂��B �@��w�̎g�����̗��K�͑����Ă����ɂ���A�Ƃ肠�����́u�����łł���v�Ƃ������Ƃ�厖�ɂ���l�����ł��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���́u�����̗���J�[�h�v�́A���o�Z���Ă��Ă��璩�̉�܂łɂ��ׂ������i�s���j�ƁA���H�ォ��A��̉�܂łɍs���ׂ������i�s���j���������J�[�h�ł��B �@���ǂ̂��q����́A������x�F���͂������Ă��A�w�Z�����̒��ł����u���������ׂ����v�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��Ȃ��悤�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ����������܂��B���̏�ʂ��Ƃɂ��ƂΊ|�����s���Ċ��N�𑣂��悤�ɂ��Ă���Ǝw���҂���ԂɂȂ��Ă��܂��A�u�킩���Ă��锤�Ȃ̂ɂǂ����čs���ł��Ȃ��낤�E�E�v�Ƌ������Q������悤�Ȃ��ƂɊׂ�₷���p�^�[���ɂȂ��Ă����܂��B �@ �@�q�ǂ������́A�������炢���������|������ē����̂ł͂Ȃ��A�����ŃJ�[�h��ǂ�Ŏ����ōs�����N�������������ɂȂ��Ă��܂��B�K�v�Ȃ�ΐ��|�����Ȃ���Ǝv���Č��Ă��܂������A�ӂ�ӂ炷�邱�Ƃ������āA�����Ŋ������Ă���邱�Ƃ������܂����B�������A�J�[�h�A����ǃJ�[�h�E�E�E�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�ߌ�̎��ƂɕύX������ꍇ�́A�K�������|��������Ƃ̊G�J�[�h���݂����肵�ĕω��ɑ��đΉ����Ă��܂��B �i�ޗ��j�i�����j �@�o�Z�����璩�̉�܂ł̗�������������Ƌ��H�ォ��A��̉�܂ł̗�����������������܂��B���������ă��~�l�[�^�[�Ń��~�l�[�g���Ăł�������ł��B |

�@�}�O�l�b�g���g���A�����܂Ŏ��v�̐j�i���j�j�������犈�����u�n�܂�E�I���v�Ƃ������Ƃ�m�点����̂ł��B�}�O�l�b�g�Ȃ̂œ������̂��ȒP�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�q�ǂ������Ɂu�n�܂�̉�i���̉�j�͂�������n�߂��B�v�E�u���̃��Y���́A��������͂��߂܂��B�v�E�u���H�͂��̎��ԂŏI���ł��B�v�Ƙb���Ƃ��ɁA�ȑO�́A���v�̐j�̒��j�����邻�̎����̂Ƃ���Ƀr�j�[���e�[�v��\���Ă������̂ł����A���ꂪ�S�����ɗ����Ȃ������o��������܂��B�i�r�j�[���e�[�v�́A�������\��Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̂Ƃ��͒��̉�n�܂鎞���̂Ƃ���ɂ����\���Ă��܂����B�j �@���w���̒�w�N�̎q�ǂ������́A�w�ǂ̂��q�������𗝉����Ă��܂��A�ڂ̑O�Ń}�O�l�b�g�������Ď��v�ɓ\��t����ƁA�N���X�̂قڑS�����}�O�l�b�g�����Ă���܂��B�����ŁA��n�߂ɋ��H�̏I���̎�������}�O�l�b�g���g���āu�����܂Őj�������狋�H�͏I��肾��B�v�Ƙb���ƁA�F�B���������H�I����ăC���C�����Ă����q���I��肪������悤�ɂȂ�A�H�ׂ�̂��x�������q���I�����ӎ����ĐH�ׂ�X�s�[�h�������Ȃ��Ă��܂����B �@���ꂩ��A�n�܂�̉�E���̎��Ƃ̎n�܂鎞���E���H�̏I���Ɩ���}�O�l�b�g�����Ă����悤�ɂȂ�����A�q�ǂ������͎n�܂�ƏI���̎��Ԃ�ڂŌ��Ĉӎ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�������}�O�l�b�g�E����ǃ}�O�l�b�g�ł��B |