※教材・教具の「学習上のねらい」や「基本的な使い方」・「発達の捉え方」に関しては、私も活用してきた「障害児基礎教育研究会」の方々の本や 東京福祉大学の立松英子教授や熊本大学名誉教授の進一鷹先生の本を参考にされるといいでしょう。 |

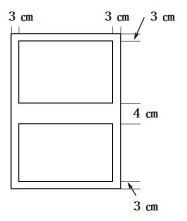

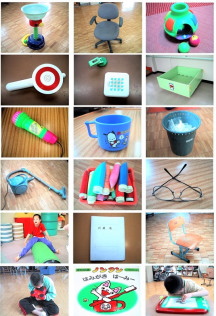

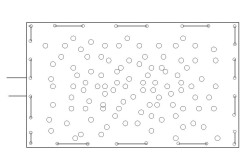

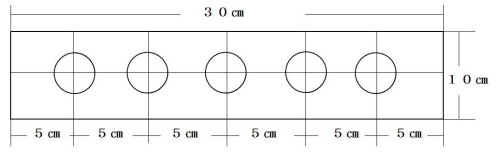

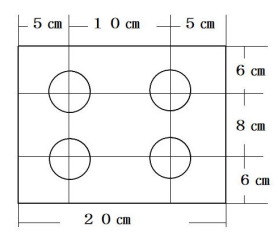

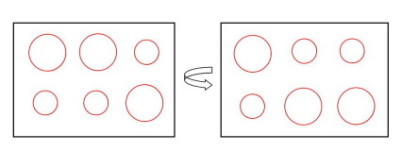

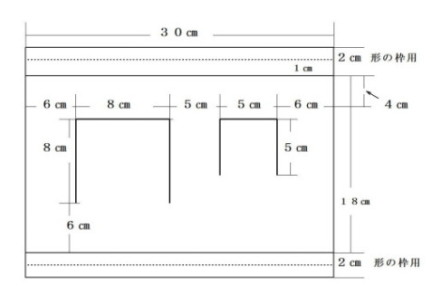

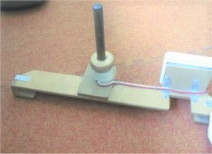

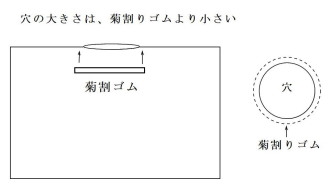

訪問教育や肢体不自由のこどもたち用の感覚学習の教材になります。(勿論、知的障害のこども達にも。) 本は携帯しやすいサイズにしてありますが、A4サイズではなくA5サイズにして枠を1つにした方が指導の時に使いやすいかもしれません。 肢体不自由の重度のこども達の中には目が見えないこども達もいます。そういったこども達が触れて「硬い・柔らかい・プニュプニュ・ザラザラ・ツルツル・デコボコ・温かい・冷たい」を感じ取れるようにしたものです。 台紙は厚紙です。四隅の角が当たってお子さんがチクリとすることがないように、右の写真の「かどまるくん」で角を丸めてあります。目が見える子に配慮して、台紙には乳幼児が注意を向けやすい原色のカラー画用紙を貼ってあります。 (学習時の使い方) 寝たきりのこどもさんの場合は、寝た状態で行っても良いし、抱き上げて膝の上に乗せて行っても良いでしょう。その子の手を取って「ツルツルするよ。」・「温かいよ。」と声掛けしながら触れさせるといいでしょう。お子さんの表情の変化を見ながら繰り返していきます。 肢体不自由のこども達は、自分で腕や手のコントロールが難しい子が多いので、手を添えて触るものに誘導してあげます。 (材料・道具)(作り方)  本は2種類あります。下がA4サイズに2つの触れるもの・その下はA4サイズに6つの触れるものになっています。こども達が使いやすいと思われるのはA4サイズに2つもほうでしょうか・・。(※右の図は、台紙に穴を開ける際の寸法図です。) 本は2種類あります。下がA4サイズに2つの触れるもの・その下はA4サイズに6つの触れるものになっています。こども達が使いやすいと思われるのはA4サイズに2つもほうでしょうか・・。(※右の図は、台紙に穴を開ける際の寸法図です。)以下の商品は、全てダイソーで売っているものです。 カラーの画用紙A4サイズ・A4の厚紙・綴じ紐・紙ヤスリ(または布ヤスリで、粒子が粗いもの。番号は80番・100番と数字が少ない方が荒いです。)・工作用紙、のり・速乾ボンド(または速乾セメダイン)・滑り止めマット・隙間テープ・カイロ・冷却ジェルシート・ジェルクリーナー・梱包用のエアマット・下敷きかプラ板・木のブロックか板・封筒・ゴムの板・手芸コーナーで売っているデコレーションボール、紙の四隅を丸くカットするかどまるくん・穴開けパンチ、AI(MicrosoftのCopilot)で作った表紙 ②左から2番目のものは、紙封筒を切ったものと中に入れる「貼るカイロ」です。使うときにカイロを出して封筒の中に入れます。下はプラ板を貼ってあるものです。プラ板を貼ってある所にあるのは、「ジェルクリーナー」(左の写真)です。プニュプニュした感触が味わえます。使わないときは袋の中にしまっておきます。冷たいを感じてもらうときは、「冷却ジェルシート」を使います。 ③右から2番目のものは、上が工作用紙を折ってデコボコを作ったものをボンドで貼ってあります。下側は家にあった木のブロックをボンドで貼ったものですが、ダイソーには薄い木の板が売っているのでそれを使ってもいいでしょう。 ④右は隙間テープをハサミで切ったものをボンドで貼ったものと滑り止めマットを切ってボンドで貼ったものです。こちらもでこぼこ感があります。 貼ってあるものは殆ど同じですが、右の黒い部分はゴムマットを切って貼ったものです。白く丸いものは、家具の滑り止めです。ちょっとザラザラした感触になっています。 |

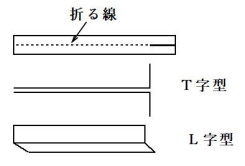

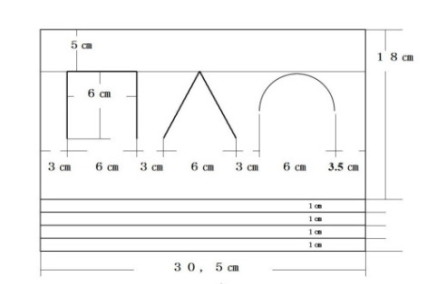

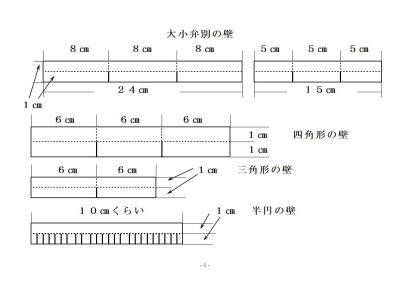

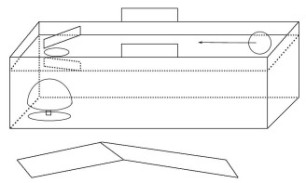

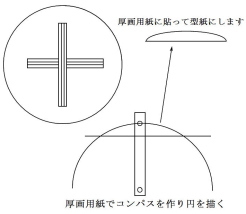

訪問教育や肢体不自由のこどもたち用の感覚学習の教材になります。(勿論、知的障害のこども達にも。) 台紙は厚紙です。四隅の角が当たってお子さんがチクリとすることがないように、右の写真の「かどまるくん」で角を丸めてあります。 目が見える子に配慮して、台紙には乳幼児が注意を向けやすい原色のカラー画用紙を貼ってあります。 (学習時の使い方) 目の見えない子や腕や手のコントロールが難しい肢体不自由の子の場合は、先生がお子さんの手を持って誘導するようにして使います。「なんの音がするかな?」等声掛けしながら、出る音をお子さんと楽しんでください。おならの絵のところは、「先生おならが出そう」とか言ってから、赤いスイッチの絵を押すと「ピー」と音が出るので面白いと思います。 (材料・道具)(作り方) 以下の商品は、全てダイソーで売っているものです。 A4の厚紙・コピー用紙・紙コップ・糸・ダブルクリップ・プラ板・普通の太さの輪ゴム・雑紙か新聞紙・カラーの画用紙A4サイズ・鈴・呼び鈴・竹ひご・綴じ紐・押すとピーとなる人形に入れる笛・工作用紙・ビーズ・カラー段ボール・円きりカッター、コンパス・千枚通し、円きりカッター・速乾ボンド(または速乾セメダイン)、AI(MicrosoftのCopilot)で作った表紙 ②左から2番目のものは、紙を破るとビリビリと音がします。マンガの閉じてあるところから破いてダブルクリップで留めて使います。 ③右から2番目は、紙コップの底に穴をあけ、そこに糸を通してボンドで固定します。糸が取れないように工作用紙で円盤を作り、紙コップの底に押し込んでボンドで貼り付けます。糸の反対側は、厚紙に千枚通しで穴を2カ所開けて糸を通して結びます。音の出し方は、紙コップを持ち上げて糸をピンと張ったら、指で糸を弾いて音を出します。紙コップをお子さんの耳元に近づけると音がわかりやすいです。  ④右はオーシャンドラムです。箱型を工作用紙で作ります。右の図・写真のように工作用紙を2枚重ねてT字型を作ってボンドで貼ります。T字型の壁を補強するのはL字型の工作用紙で、これを右の写真のように貼って補強します。(※中に入れるビーズはそう重くはないので、なくても大丈夫かも?) ④右はオーシャンドラムです。箱型を工作用紙で作ります。右の図・写真のように工作用紙を2枚重ねてT字型を作ってボンドで貼ります。T字型の壁を補強するのはL字型の工作用紙で、これを右の写真のように貼って補強します。(※中に入れるビーズはそう重くはないので、なくても大丈夫かも?)⑤左のおならの絵はAI(MicrosoftのCopilot)で作ったイラストです。印刷した絵の上側にのりをつけて貼ってあります。 紙をめくってぴーと音が出る笛を両面テープで貼り付けます。この笛は人形のお腹に入れて、お腹を押すと鳴る笛です。以前ダイソーで売っていたものを使っています。 ⑦右はカラー段ボールをのりで厚紙の台紙に貼り付けたものです。竹ひごでこするようにすると、シャッシャッシャッと音がします。 |

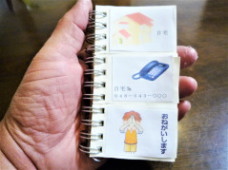

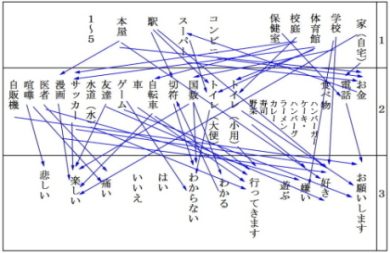

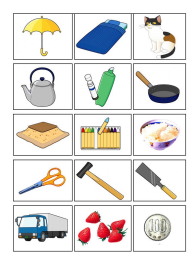

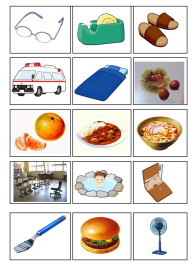

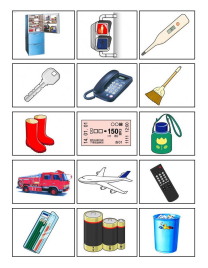

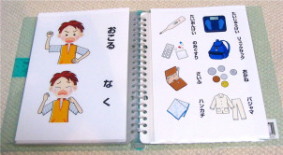

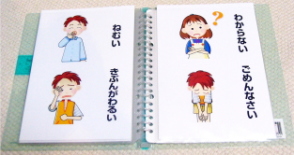

100円ショップ(ダイソー)で売っているリングで閉じてあるノートを切ってサイズを小さくしたコミュニケーションブックの試作品です。項目は3つで「場所」「何を」「どうする・~したい(行動・感情)」で構成されています。 各段のページは変えられるので、ページの組み合わせで意思表示する内容が増やせます。 例えば、「わからない」という感情のカードの上の段のページをめくることで、「駅」=「切符」=「わからない」(駅で切符を買うのがわからない)・「国語・算数」=「わからない」(今やっている勉強がわからない)等々。 「お願いします」の場合は、「コンビニ」=「お金」=「お願いします」や「トイレ」=「お願いします」(トイレに行きたい)、「家」=「電話」=「お願いします」(家に電話してください)等の使い方が広がっていきます。指で数を1~5まで表したカードもあるので、「指2本・数字の2」=「ハンバーガー」=「お願いします」のカードの組み合わせで、お店でハンバーガーを2個買うこともできるでしょう。 問題は、サイズがスマホより少し小さいだけというのと、紙がリングからちぎれそうになることです。それらを改良したのが下のコミュニケーションブック1(2項目)になります。 |

上の問題点(コミュニケーションブックの大きさ・紙がちぎれそう)を改良した携帯用のコミュニケーションブックです。 (学習時の使い方)  厚紙とPP板を使うことで丈夫でカードもちぎれなくなっています。使う児童・生徒が上のものよりも直感的に使えるように、項目は2個にしてあります。 厚紙とPP板を使うことで丈夫でカードもちぎれなくなっています。使う児童・生徒が上のものよりも直感的に使えるように、項目は2個にしてあります。「何を」「どうする・どうしたい・感情」,「トイレ」=「行ってきます」(トイレに行ってきます・トイレに行きたい)、「電話」=「自宅の電話番号」(外出先や体調不良の際に・・自宅に電話してください)、「食べ物カード」や「電車」=「好き」(僕は○○が好きです。僕は電車が好きです)「○○さん・○○君」=「好き・嫌い」(僕は○○さんが好きです。嫌いです。)、「校庭」=「サッカー」(校庭でサッカーをやりたい。)等々。 上と下の段のカードの組み合わせで伝えたい内容が少ないカードでも色々できるようになっています。どんな内容を相手に伝えたいか・その場合カードの数を増やさなくても組み合わせで伝えたい内容を増やせるか・・・、この点を考えて、使うお子さんに合わせて上と下の段の各カードを用意しなければなりませんね。 |

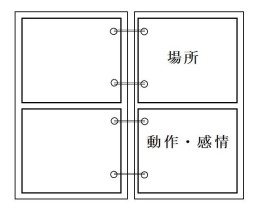

使いやすさや携帯性は「コミュニケーションブック1」には劣りますが、より細かな表現ができるようになっている「コミュニケーションブックの2」です。 (学習時の使い方) 「学校」「喧嘩」「悲しい」のカードの組み合わせで、「学校で喧嘩した悲しい」など、場所の表現もできます。また、「ラーメン」「指1」で「ラーメン1つ・ください」になります。 右側は、「自販機」「お金」「お願いします」で「自販機で買いものしたい」。1項目目の自販機を「スーパー」に変えることで「スーパーで買い物したい」という組合わせが作れます。学校で色々な場面で活用することで練習すると効果的でしょう。 |

コミュニケーションブックは、「場所」・「何を」・「どうする・感情」という2項目~3項目でできています。各項目は分割されているので、ペラペラとめくっていけます。上の単語と下の単語を組み合わせることで意思表示出来る内容が増えていくようになっています。 コミュニケーションブックは、「場所」・「何を」・「どうする・感情」という2項目~3項目でできています。各項目は分割されているので、ペラペラとめくっていけます。上の単語と下の単語を組み合わせることで意思表示出来る内容が増えていくようになっています。ある文章が1枚のカードになっていると、カードの数が際限なく増えてしまうので、持ち歩きには適しません。どんなことばを用意して組み合わせられるようにするかが重要になってきます。 また、このコミュニケーションブックは、実際に使うお子さんの生活パターンに合わせなければことばを選ぶことができませんから、これを作る場合は、担当しているお子さんの生活を知っている担任の先生の力がいるわけです。 全てのお子さんに合うようなものはないので、お子さん一人ひとりに違うことばを用意しなければならなくなるわけです。 左のことばは、1段目・2段目・3段目のことばが、どうつながって意思表示する内容になるかを示したものです。 例えば、3段目の「お願いします」ということばは、上の段の「お金」「食べ物」「トイレ」などと結びつくことで、スーパーや本屋や自販機やコンビニで買い物をしたいから、お金をお願いします(お金をください)ということばになったり、トイレに行きたいのでお願いします(トイレに行かせてください)等になるわけです。 1段目が「1」「2」「3」「4」「5」のカードで、2段目が「ハンバーガー」・3段目が「お願いします」なら、「ハンバーガー○個お願いします」ということになるわけです。極端に言えば項目が2つだけでも、コミュニケーションはできるということです。どんなことば(単語)を用意するかです。 |

コミュニケーションブックを使えるようになるためには、カード(場所・何を・どうする・どう思う等)の組み合わせを使いこなせるようになる必要があります。 コミュニケーションブックを使う前に練習カードを使って、自分が人に伝えたいことをカードで表す練習が重要になるわけです。その際に使う練習カードです。 (学習時の使い方) 教員とお子さんが話し合いながら、色々な場面を想定しながら、「その時は、このカードとこのカードだね。」とやりとりして、お子さん達が自分でカードの組み合わせができるようになるように指導します。 文字の書けないお子さん・外国人のお子さんで日本語が不自由な子・知的には高いのですが、緘黙のお子さんや発語のないお子さんなどに活用できるでしょう。 |

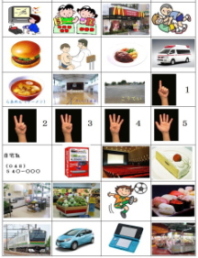

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)「コミュニケーションブック」の各項目で使ったイラストや写真です。イラストの感情や行動を表すものは「教育画像集」から使っています。カメラ等のイラストは、自分が持っている学校イラスト集のCDから。お店の写真は、インターネットで調べたものを使わせてもらっています。 項目1の場所は、「自宅」「学校」「校庭」「体育館」「保健室」「駅」「スーパー」「コンビニ」「映画館」「自販機」「ゲームセンター」です。 2項目目の「何を」という内容は、「トイレ」「バス」「電車」「切符」「ラーメン」「ハンバーグ」「ハンバーガー」「カレー」「寿司」「ケーキ」「野菜」「電話」「医者」「指の数と数字1~5」「ゲーム機」「国語・数学(学習)」「喧嘩」「救急車」「車」「水道」です。 3項目目の「行動と感情」は、「~したい」「すき」「きらい」「わからない」「わかる」「はい」「いいえ」「おこる」「好き」『嫌い」「悲しい」「痛い」「お願いします」「行ってきます・行っていいですか?」です。 全てのカードをコミュニケ-ションブックで使うわけではありません。コミュニケーションブックを使うお子さんに合わせてカードを選んでいきます。足りないものがあれば追加していきます。そのお子さんの興味関心や生活の様子を考え、他者とのコミュニケーションがとりやすくしていきます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)コミュニケーションカードは、内言語はもっているものの発語がないようなお子さんが、自分の意思(気持ち)を周囲の人に伝える手段として有効性の高いものです。 ことばが出ないことに対しては、機能的な問題なのか知恵遅れの問題なのか検証する必要がありますが、ここではその子の思いをどう他者に伝えるかということに的を絞ったコミュニケーションカードについて考えます。 (学習時の使い方) 私の担当するお子さん(ダウン症)は、発声はありますが発語は「イヤ」だけです。この1ヶ月で「ヤッタ!」「イッタ」「イヤ」が出てくるようになってきたので、動作模倣や身振り手振りで意思を伝える学習も行っていますが、まだ数週間しかたっていないので、学習自体はこれからという状態です。 音の出るおもちゃへの固執性が高いこともあって、休み時間から次の学習への切り替えに激しく拒絶する場面が多いので、写真を使った学習場面用のカードを用意しています。学習場面の場所は、教室・体育館・自立活動室等の場所の写真で。「ここへ行きます。」と見せながら話します。 また、自分がやりたい遊び道具のカード、友達・先生のカード、動作と気持ち(好き・嫌い、~したい等)カードがあります。カードの導入に関しては、どんな内容を用意して提示してやるか、特に提示の仕方が大事です。コミュニケーションカードでは、シンボル化した絵を使う例がありますが、シンボルを理解するまでには到っていないので、わかりやすいその子専用の写真カードを第一段階と考え使っているところです。個人的には、シンボルよりも具体的にわかりやすい写真やイラストカードのほうがいいと思います。 (コミュニケーションカードを使ってもらう秘訣?!) 小学部の6年生の児童にコミュニケーションカードを作って使うようにしたものの、なかなか使ってはくれません。その理由は、大好きなおもちゃは自分で歩いて行けば持ってこられるので、コミュニケーションカードを使う必要性がないからと考えました。 そこで、おもちゃ等を隠してしまうことにしました。様子を黙ってみていると、おもちゃを探して教室を探し、そこにないとわかると隣の教室に探しに行きました。「どうしたの?」と声掛けすると、自分からコミュニケーションカードを持ってきて、好きなおもちゃを指さししたのです。そこで、「ブザーが欲しいの?」と聞くとにこっとしました。ブザーを隠してある所から持ってきて渡すと、笑ってしばらく遊んでいました。 この日から、いつもコミュニケーションカードを自分で持ち歩くようになり、私と色々なやりとりが徐々にできるようになりました。 ※半年過ぎた頃、この子はコミュニケーションカードを使って、私に「バス」「コンビニ」「おねがいします。」とカードを順番に指さしし、「バスに乗ってコンビニ行きたい!」と伝えられるようになりました。以前、学年のみんなで学校から歩いて行ったコンビニへの買い物を覚えていて、私に行きたいと伝えてくれたので、他の先生方も含めて感動しました。 コミュニケーションがとれるようになると、学習への切り替えで激しく抵抗することは全くなくなり、靴や文房具等を2階の窓から外へ投げるといったような悪戯もなくなりました。表情もいつも笑顔という風に変わりました。コミュニケーションがとれるってなによりも大事なことなんだと実感した日々でした。 (材料・道具)(作り方)※詳細は「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

このコミュニケーションカードは、私が担当している小低の3年生が2年生の時から使っている教室用のコミュニケーションカードです。 クラスの自閉症のA君は、発語がなく小1の時には、体育館やプレイ室になかなか入ってこられない・教室からすぐに飛び出す・パニックを起こすと人をかじったり蹴ったり叩いたりする・真冬でも水遊びをしてびっしょりになってしまうというお子さんでした。 担任だった先生方は、どうして今泣いているのか・教室から飛び出すのか・・・理由がわからなくて困惑したとのことでした。 (学習時の使い方) 2年生で担任になってからこのカードを教室の2つの出入り口(ドア)に少しずつ貼り付けていきました。教室移動の際や自由遊びの時間には、行く先の写真のカードを指さしして「○○へ行きます。」と教えていくうちに、A君も徐々に落ち着いていき、1学期の終わり頃から自分で行きたい場所を指さしするようになりました。カードは徐々に増えて、今は写真のような状態です。 知的に重いお子さんは、カードを身につける(ひもで吊して持たせる等)ことを嫌うので、ドアに貼る形にしました。今では、ことばに対する理解力も大幅に増え、昨年までの姿がうそのようだと他の学年の先生たちからも言われているA君です。次にどこへ行く・自分は今ここへ行って遊びたい・トイレに行きたいなどを人に伝えられることで、精神的に落ち着いたり、授業にも長い時間取り組めるようになっていきます。 また、自閉症ではありませんが、ダウン症のお子さんたちで発音が不明瞭なお子さんに関しては、カードに興味を持つことで担任と「はさみ」など発音する機会にもなっています。 |

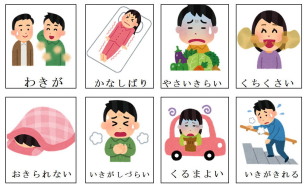

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)家庭で活用するための「コミュニケーションカード」家庭版です。 先日、家庭訪問に伺った際に各ご家庭で話題になったことの大きなものとして、お母さん方が「うちの子は大体こちらの言っていることはわかっているみたいなんですけど、けがや病気などでどこか痛いところがあっても教えてくれないからよくわからないんですよ。結局静かにしているからどこか悪いのかなと思うしかないんですよ。」・・・ということでした。 発語が殆どないお子さん達の場合、認識レベルがある程度高くても意思表示や感情表現を他者に伝えることは難しいことです。自閉症のお子さんは、特に意思表現が下手というかまるでそのことに関心がないかのようにしているお子さん達も見かけます。家庭で使うコミュニケーションカードですので、人物や物・場所は入れずに「寒い・暑い・痛い・~したい・わからない・おもしろい・つまらない・はい・怒る・笑う・泣く」等の感情表現や意思表示に限った内容のものを集めたカードにしました。 大きさはA4版で乱暴に扱ってもいいようにラミネートしてあります。それぞれのご家庭で使ってもらいながら、内容の検討をしていきましょうというふうにしてお渡ししたものです。 (材料・道具) (作り方) インターネットの「教育用画像素材集」のサイトからコミュニケーションカードに使える画像をダウンロードします。「一太郎」「Word」等の文章画面にそれぞれの画像を1枚づつ貼りつけます。印刷してからラミネート(パウチ)して完成です。 |

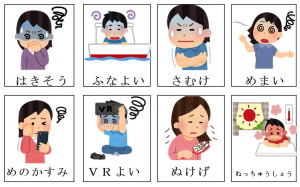

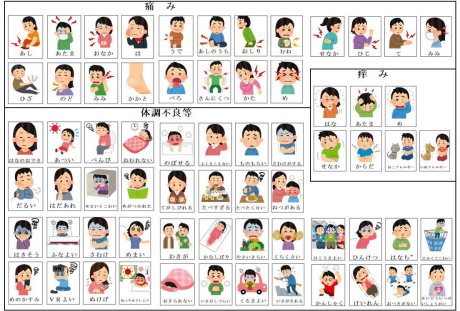

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) コミュニケーションカードは、「○○を○○したい」等の簡単なやりとりができるツールですが、体の痛み・かゆみなどの不具合を伝えるのは中々難しい面がありました。 このコミュニケーションカードは、そういった「痛み・痒み」を他者に伝えやすくしたカードになります。 (学習時の使い方) 右の写真のようにカードを大きくしたプリント(学習用のプリント)を学習で使っていきます。初めて使う学習を進める時に、カードが小さいとイラストが小さかったり「痛い・かゆい」のイラストが多くなりすぎてわかりづらいからです。  このやりとりを毎日行っていくことで、「痛い・かゆい」部分があれば、このプリントを使って伝えることができるということ理解させます。 カードの使い方がわかれば、後は「体で痛いところやかゆいところがあったら教えてください。」と毎日声掛けしていけばいいでしょう。学校で使えるようになったら、面談のようなときに家庭でも使うことを保護者にお勧めするといいですね。 子どもたちが余り理解していないかなと感じたら、初めのやりとりを数日続けてみて、子どもたちの様子を見ていけば良いでしょう。 (材料・道具・作り方) 下の「体の不調」のところと同じです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上の「痛い・かゆい」カードと同じです。 (学習時の使い方) 上の「痛い・かゆい」カードと基本的には同じです。 「痛い」・「かゆい」と違って、子どもたちが認識しづらく訴えづらい「体の不調」です。 日頃から、子どもたちの健康観察を先生がしっかりしていないと気づけないことも多いと思います。 「体の不調」について、カードになっている内容をひとつひとつ丁寧に説明して、「○○さんは、どうですか?」と確認する中で、子どもたちにこういうときにはこのカードの絵を指せば、先生やお父さん・お母さんにに伝わるんだと理解してもらえるようにしていきます。子どもたちが理解してつけるようになるには時間がかかるでしょうが、ゆっくりゆっくり継続していけば、使えるようになっていくでしょう。   (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)「いらすとや」さんのイラスト、厚紙か工作用紙、プリンター・パソコン ①「いらすとや」さんのイラストで、「医療のイラスト」を中心にカードに使えるものを選んでいきます。 ②各イラストをダウンロードしてから、「一太郎」や「Word」で枠を作って貼り付けます。 ③印刷して「学習用のプリント」にしたり、一覧表にしたりします。 |

「痛い・かゆい・体の不調」のカードをA4・1枚にまとめたものになります。破れたり汚れたりしないようにパウチしてあります。 (学習時の使い方) 「痛い」・「かゆい」・「体の調子が悪い」などの各カードの使い方を理解し、それらを使えるようになったらこの一覧表を使うようにします。 一覧表になっていると各イラストが小さくなるので、各カードの理解ができていないと使いづらいだけですが、「痛い」・「かゆい」・「体調不良」の各カードを使えるようになっていれば、イラストが小さくなっているこの一覧表でも大丈夫でしょう。 一覧表は、先生が先生の机の上に常時置いていても良いし、教室の壁に貼って使うようにしても良いでしょう 子どもたちの健康観察を行う上で、コミュニケーションがとれるようになることはとても大切なことです。 |

使うお子さんたちの手の大きさや手指の操作性の程度や手首の使い方等の巧緻性を考えてやらねばなりません。小さすぎるカードは「見る・選ぶ・取る・置く」という活動を難しくしてしまいます。 左の写真のカードは、左から5㎝(正方形)・7㎝・8㎝・9㎝・10㎝・11㎝・12㎝・13㎝の大きさです。真ん中の写真で手に取っているカードの大きさは5㎝のものですが、これでは取りづらくて小さすぎるでしょう。最低でもカードの大きさは、右の写真のように10㎝前後は欲しいところです。このくらいの大きさになるとカードを「見る・選ぶ・取る・置く」という活動がしやすくなります。 また、机の上やテーブルに置いたカードは、そのままだと机に張り付いたようになっていて、指を使って取るのが難しい場合もあります。その場合は、マグネットをカードの裏面に貼ることで机との間に隙間を作るとカードが取りやすくなりますし、黒板やホワイトボードを使った学習で役立つでしょう。 また、カードは厚画用紙で作ることが多いと思いますが、厚画用紙のままでもパウチをしたものでもカードの四隅は丸く加工したもののほうが安全です。 カードは子どもたちが使うものです。子どもの側に立ってどういう大きさや形が子どもたちに使いやすく安全なのか、イラストや写真はどういうものがいいかなど考えていきましょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)スズランテープをひもにたくさん取り付けて、雨や波に見立てて使う遊びの学習は、どなたもやったことのあるものと思います。風遊びでは、スズランテープがひらひらと舞う様子を見せたり、自分から手を伸ばしてひらひらと舞っているテープに触ろうとする意欲を引き出したりします。 (学習時の使い方) 私の学習グループ(肢体不自由児・類型Ⅳ)は8名ですが、その中に殆ど目の見えないお子さんが2名いるので、たんに風を感じるだけでなく、風鈴の音色やスズランテープが風でざわざわと音が出るようにしたいと考えました。その場合、スズランテープの量が少ないと風が当たってもほとんど音がしないので、スズランテープを各色1本(1巻)ずつ使ってスズランテープの壁のようなものを作りました。 このくらいにすると扇風機などの風が当たるとざわざわと音がしますし、子どもたちに向かってくるテープにも迫力が出ます。テープはロープに巻いてあるだけなので、テープの間隔を広げることも簡単ですので、風遊び以外の学習でも色々と使い道が出てくると思います。 (材料・道具)スズランテープ(赤・黄・青・紫)4本、ロープ、はさみ (作り方) 、3m~4mのスズランテープを真ん中でふたつに折って、折ったところで輪を作ります。その輪の中にひもを通していくだけです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)風遊びの授業で子どもたちに目の前で吹き出してくる風を感じてもらうようにしたものです。 夏の暑い時期は、直接強い風を扇風機で子どもたちに当てるような場合があっても問題はありませんが、だんだん涼しくなってくる時期に入ると、強い風を子どもたちに当てると、そのことで身体の弱いお子さんの場合には、風邪を引いてしまうようなことにもなりかねません。 そこで、風を顔や手・足などに感じることができて、それぞれのお子さんに合わせて風が吹き出す出口からスズランテープを泳がせたり、紙吹雪を飛ばしたり、耳を近づけて風の音を聞かせたり、風を身体の一部に当てる際に、弱い風・強い風が個々の子どもたちに調節できるメリットがあるものとして作りました。 強い風が吹き出して欲しい時は、ビニール袋を手で押すことで内圧が高まって強い風が吹き出し口から出てきます。 (材料・道具)厚手のビニール袋(120リットル)3枚、超透明梱包テープ、布ガムテープ、はさみ、エアートランポリンのコンプレッサー (作り方) ビニール袋を数枚つなげて大きなビニール袋にします。子どもたちの座る位置に合わせてビニール袋の側面に半径2~3㎝大の穴をあけます。穴の周囲を補強するため、布ガムテープか超透明梱包テープを貼ります。 今回は、穴があいている場所が目印になるように布テープで補強しました。コンプレッサーへのつなぎ方は、「0から始める教材・教具1」の「トトロ」ようにプラスチックコップを使っても良いし、面倒ならばたんにビニール袋の口の開いた方をコンプレッサーの吹き出し口にかぶせてひもで結べば簡単です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)クリスマスツリー用のライトをネット(網)の上にたくさん乗せ、それを見たり手を伸ばして触る「光遊び」の学習に使ったものです。 (学習時の使い方) ブラックライトを使ったお話を見た後に、エアートランポリンに揺れながら天井に映る光を見ようという内容の「光遊びの授業」で、ダンシングライトでは光量が足りないし、ミラーボールでは色が薄いし・・・と学習グループで話し合っていたので、鳩よけネット(2m×5m)を子どもたちの手が届くかどうかといった位置(高さ)に吊すかネットの両端を教員が持つようにし、そのネットの上にクリスマスツリー用のライトを乗せることで、色々な色の光の点滅を子どもたちに見せようと考えたものです。 ライトは、ネットの隙間からライトを引っ張り出してよく見えるようにと考えましたが、それでは手間ばかりかかってたいへんなので、写真の左のようにネットの上にただ乗せるだけにして使ってみました。集中してものを見ることが少しずつできるようになってきた子どもたちが、ライトの灯りに気が付いてじっと目をこらしたり手を伸ばしてその光をとろうとしています。他の光(懐中電灯など)には反応してくれなかった子どもも、手を伸  ばしてつかもうとしてくれました。 ばしてつかもうとしてくれました。また、教員がネットを持つことで、一人一人の子どもたちに応じた位置(高さや場所)を選べることができたので、天井から吊さずに使ったほうが結果として良かったこともわかりました。 (材料・道具)クリスマスツリーのライト、ダイソーの鳩よけネット(2m×5m)、延長コード (作り方)鳩よけネットにクリスマスツリーで使う電球を乗せるだけです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)「風遊び」の授業をやることになって、作ったものです。 風を子ども達が感じるのは、皮膚の感覚としての風の圧力・温度(温かい・涼しい・寒い)などですが、それ以外の目で感じる風、風を感じさせる音もできないかということで考えました。 目で感じるのは宙を舞うお花紙の蝶々・紙テープ・風車、音を感じさせるのは風鈴ということになりました。 (学習時の使い方) 授業は、風を求めてピクニックに出掛けようという設定で進み、最後にトトロと出会うという形です。このビニール袋のトトロは、エアートランポリン用のエアーポンプに接続して膨らませますが、エアーポンプの空気吹き出し口をそのまま使おうとすると、ビニール袋の端をひもで縛り付けなければなりません。 そこで塩ビ管を組み合わせて吹き出し口にワンタッチで取り付けられるようにし、トトロの方には右から2番目の写真のように、プラスチックのカップの底に穴をあけたものを取り付けて、吹き出し口のジョイント部分にポンと差し込むだけで済むようにしました。 このことで膨らんだトトロを簡単にはずして、トトロに触れたり乗ったりすることもできるようになりました。(空気は簡単には抜けないので、小学部の小さな子どもたちなら2人位上に乗っても大丈夫。)トトロは袋を3枚つなげて作りましたが、そのままでは空気が入ると破裂してしまうので、袋の先端部分(耳の上)をガムテープで裏表を補強してから、その部分を1㎝位の幅でカットして空気抜きにしました。(補強した部分をカットしないと、そこに圧力がかかって破けてしまうので。空気を若干少な目に入れるようにすれば、破裂する危険はなくなると思いますが・・。)段ボール箱には穴をあけてジョイント部分を箱の中に引き入れ、折り畳んだトトロを接続して蓋を閉めます。 (材料・道具)(作り方)※詳細は「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

肢体不自由の特別支援学校の小学部で重度のお子さん達を担当していましたが、その時に行った「光遊び」の前段階の「トンネル遊び」用のトンネルです。 制作は、主に女の先生達が行いました。男性陣はお手伝いです。 (学習時の使い方) 光遊びをする為には部屋が暗くなければなりませんが、そのことを怖がるお子さんがいたので、まずはトンネルという短い長さの中の暗闇に慣れること、暗いことが怖くないお子さんには寝転んで出口の光を感じてもらうことなどをねらいにしました。 トンネルは、段ボール板を箱の形にして内側を黒いポスターカラーで塗って、暗くなるようにしてあります。この学習の後にライトを使った光遊びにスムーズにどの子も入っていくことができました。トンネル内の移動は、キャスターボードを使っています。 |

訪問教育の対象児で寝たきりになっているお子さん達に、簡単に星空風の情景を見せてあげられないかと考えて制作した「訪問教育用の星空BOX」です。 持ち運びが楽なサイズになっています。 左の写真は、厚画用紙で箱形を作り、箱の上部(天井部)にダイソーで売っている光ファイバーの「イルミネーションライト」のライト部分だけを乗せて、ライトの明かりを穴を開けた黒いケント紙に写したものです。 右側の写真は、ダイソーで売っている光ファイバーの「イルミネーションライト」を使い、段ボール箱の上部(天井部分)に千枚通しで穴を開けて、そこから光りファイバーを差し込み速乾ボンドで固定したものです。光りファイバーは穴から出たところでカットし、お子さんの顔にファイバーが触れないようにしてあります。作ってみたわかったのは、左のライトを使ったものは灯りの照度が不足気味で、右の光りファイバーを使ったほうが、段ボール箱と光ファイバーの「イルミネーションライト」だけですむので、工作もしやすく光の照度も十分ということです。制作するなら光りファイバーを穴に差し込む方がいいです。 (学習時の使い方) 寝ているお子さんの顔の上にかぶせるようにして使います。箱の高さがあるので、閉塞感・窮屈感はあまりないでしょう。光ファイバーのライトをつけるときに、「星空が見えるかな?」等の言葉かけをしてやり、スイッチをONにします。光がついたらお子さんの表情を見ながら声掛けしつつ、可能であればお子さんの手を光りのほうへもっていってやるといいでしょう。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

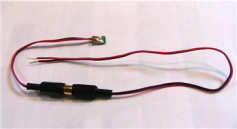

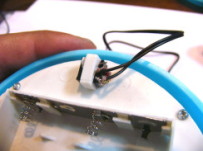

研修会でよく作られる録音と再生ができるボイスレコーダーのVOCAです。 研修会に行かなくても、市販のキットを使えば自宅ですぐに作れます。 ボイスレコーダーは、養護学校が義務教育になった頃から市販品がありましたが、当時は再生される音質が悪く録音時間も短いものが多くて、こんなものが数万円もするなんてひどいなあと感じたものでした。現在売っているものは、当時に比べると格段に品質も良くなり価格も大幅に下がってきていますが、市販品はまだ高いという印象です。 (学習時の使い方) スイッチ部分をトグルスイッチかもう少し大きめのプッシュスイッチにすれば、お子さんが自分で録音・再生ができるようになるでしょう。お子さんが自分で操作できるのであれば、朝の会等色々な場面で活用できる場面が広がるかもしれません。 最近は、研修会で部品を半田付けして色々な形のVOCAを作るのが珍しくありませんが、個人ではどんなパーツを使えば良いかはなかなか分かりません。先日、ホームセンターのジョイフルホンダに行った時に、電子部品やモーター等を売っているコーナーでこのキット(エレキット)を見つけたので作ることにしました。 価格は1000円くらい。スピーカーやスイッチといったものが既に取り付けてありますから、容器にスイッチ用の穴を2カ所(直径10mm)・マイクの穴を1カ所(直径10mm)・スピーカーの音を外に出す穴(直径3mm)をあけるだけです。 このキットの問題点は、プッシュスイッチを容器に取り付ける時に配線の関係で容器との間に隙間ができてしまうことです。隙間があると接着剤で固定することができません。そこで厚画用紙を右の写真のように切って貼ることで隙間をなくすことにしました。また、再生スイッチは小さくてお子さんが押しづらいと思いますので、肢体不自由のお子さんが使うのであれば、配線を切ってミニトグルスイッチかこれよりもずっと大きいミニプッシュスイッチに付け替えた方が良いでしょう。VOCAは、半田付けをするにしても作るのは簡単です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ブルーシートを教室に広げてその上にカラーボールを敷き詰め、シーツや毛布に乗ったり段ボール板に乗って楽しむ感覚遊びの学習です。ボールの上に直接寝転んでも大丈夫ですが、毛布に乗った方が体にボールが当たる感触が柔らかくなり、寝ているお子さんの体を前後左右にゆっくり移動することもできます。 (学習時の使い方) シーツや毛布の上に寝そべって左右・前後に揺らされると体全体にボールの感触があり、少しくすぐったいような感触を味わえます。(授業を行う前に教員が体験済みで、その際に揺らせる方向やスピードを検討しておきます。) 段ボール板に寝そべったり座ったりした場合は、左右の揺れだけでなく色々な方向に板を滑らせることができますので、座っている場合はバランス感覚が鍛えられますし、体が色々な方向に持って行かれるような感覚も味わうことができます。肢体不自由の学校のお子さん達には、楽しい授業のひとつです。 (※ 教室中ボールだらけになると片付けるのが大変と思われるかもしれませんが、その場合は下に載せている「ボール遊びの簡単片付けシート」を御覧ください。片付けがあっという間に終わります。) |

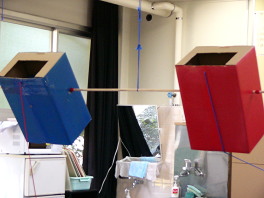

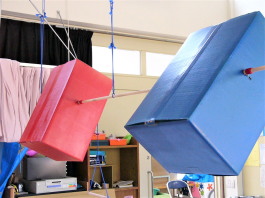

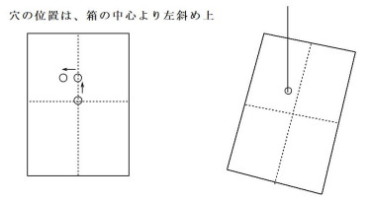

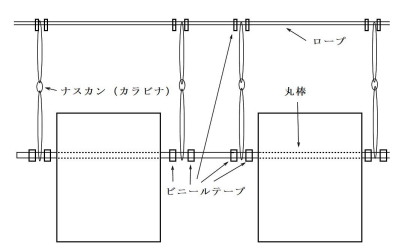

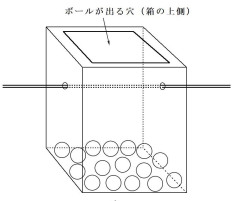

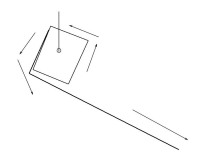

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)肢体不自由のお子さんたちが、ボール遊びを行う中で、子どもたちが自分たちの手や足などの体の動きで、天井に吊した箱からボールを落とすことをねらいとしたものです。 箱自体が初めから傾いているので、ボールが落としやすくなっています。 (外界に自ら働きかけ、変化を起こす。主体的な活動を促す。) (学習時の使い方)  ボール落としは、箱とつながっているひもを手や足の少ない動きでも箱を傾けられるように工夫した教材・教具ですが、ボールが下に落ちてきた時に金ダライや大太鼓にボールが落ちることで大きな音が出る為、おもしろさを感じ取れます。 ボール落としは、箱とつながっているひもを手や足の少ない動きでも箱を傾けられるように工夫した教材・教具ですが、ボールが下に落ちてきた時に金ダライや大太鼓にボールが落ちることで大きな音が出る為、おもしろさを感じ取れます。おもしろいと子どもたちも「~したい!」と意欲的に取り組めます。子どもたちが手前に引っ張るひもは、箱の傾いている側から引くと箱が前傾しずらく、子どもたちの方にボールが落ちてきてしまうので、前傾している方の反対側から引くようにします。そうすると箱が回転しやすく、子どもたちの頭の上にボールが落ちてくるようなこともありません(※ひもは、箱の上の奥側に取り付けます)。なお、授業のときにだけ使うものなので、棒の両端のひもで作った輪っかにナスカン(登山のカラビナのようなもの)を取り付け、取り外しがワンタッチでできるようにしました。 肢体不自由のお子さん達は、手足や全身に運動障害を持っているため、何事においても受け身の生活になりやすいものです。特に障害の重いお子さん達にとっては、基本的な生活面が全て介助(支援)を要することが殆どです。 ボール遊びでは、床面に置かれたボール(ボールプール用のボール)に体を横たえて(必要に応じて体の下に段ボール板や薄い布団やシーツを引きます。)、ボールの上を滑って遊ぶ中で、全身でボールの感触を受け止めることや座位をとることでバランスをとる等の学習内容ですが、子どもたちが自分から活動に積極的に関わる部分が少ないので、ボール落としの活動を入れて、ボールを床に広げることを子どもたち自身の活動にしました。     (材料)段ボール箱(縦長のタイプ)、赤と青の色紙、赤と青のひも(各5m)、丸棒(2m位)、ビニールテープ、布ガムテープ、ナスカン(3個)、丸棒(2本) (材料)段ボール箱(縦長のタイプ)、赤と青の色紙、赤と青のひも(各5m)、丸棒(2m位)、ビニールテープ、布ガムテープ、ナスカン(3個)、丸棒(2本)(作り方) 右の図のように、段ボール箱の縦位置の中心より若干上側に丸棒を通す穴を開けます。(中心よりも下に穴を開けるとバランスが保てずに箱が回転してしまうので、中心位置よりも少し上に穴を開けることで、箱がくるりと回転してしまわないようにします。) また、箱がボールの落ちる方に前傾することで、少ない力でも箱が傾きやすくするため、棒を通す穴は縦位置の中心より2~3㎝後方にすることで、箱が前傾するようにします。天井にロープを張るか、それに代わるものを用意します。ロープかひもで輪っかを左右2カ所作ります。箱に通した丸棒の両端に輪っかを作り、ロープから伸びた輪っかとナスカンを取り付けます。丸棒を吊り下げるひもは、ひもの左右にビニールテープをグルグルと巻いてひもがずれたりしないようにします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上のボール遊びをやるときに使うブルーシートです。ボールをシート上にたくさん置かないとこの学習は成り立たないわけですが、その場合、準備と片付けに時間と手間が非常にかかります。 その辺がネックになって、「やりたいけれど、うちのグループだと人手とボールの置き場所がないから、ちょっとねー。」という先生方からの話を耳にします。この問題を簡単に解決するのが、ここで紹介する簡単片付けシートです。   このシートには、シートの外周の穴にロープを通してありますので、使うときはロープをゆるめるだけでセッティング完了。片付ける時は、ロープをどんどん引っ張りさえすればシートが袋状(茶きん寿司のような感じ)になっていくので、1人でも簡単に片づけができます。 このシートには、シートの外周の穴にロープを通してありますので、使うときはロープをゆるめるだけでセッティング完了。片付ける時は、ロープをどんどん引っ張りさえすればシートが袋状(茶きん寿司のような感じ)になっていくので、1人でも簡単に片づけができます。ボールはその状態で廊下の隅に置けますので、次に使う時はそのまま教室の真ん中まで持ってきて、ひもをゆるめさえすればOKです。簡単すぎることですが、セッティングと片付けの問題が一挙に解決します。 (材料) ブルーシート(教室の大きさに合わせたサイズ)、ひも(ブルーシートの外周分より少し長いもの。ひも状のテープ等なんでもかまいません。) (作り方) 左の図のように、ブルーシートの外周には穴があいていますので、その穴にひもを通していくだけです。 |

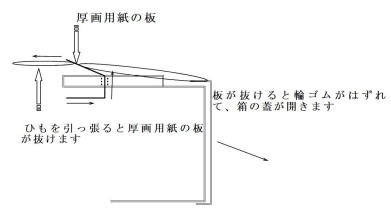

肢体不自由のお子さんで、手・腕の可動域が狭くてものを引っ張ることが難しいお子さん用のボール落としの箱です。 写真の左から2番目・3番目のように、ひもを手前に引けば厚画用紙のピンが抜け、蓋側から来ていた輪ゴムがはずれて箱の蓋が開くようになります。(※下の図が、仕組みの様子です。) この教材は頼まれて作ったものです。  (学習時の使い方) ひもを少ししか引っ張れなくても、画用紙のピンは簡単に引き抜けます。ピンが取れると箱の前側が開いて中のボールが斜面を転がって落ちていきます。開く前側の蓋部分は、パタンと開きやすいように上側に厚画用紙を重ねて貼って重くしてあります。 クッションチェアに座って活動を行うということでしたので、箱の中のボールの様子がわかるように箱の天板部分はくりぬいてあります。箱は、ダイソー等で適当な大きさのものを使えばいいと思います。今回は、箱が手元になかったので、厚画用紙で箱を作りました。授業で使うボールは写真のボールよりも小さいそうです。 |

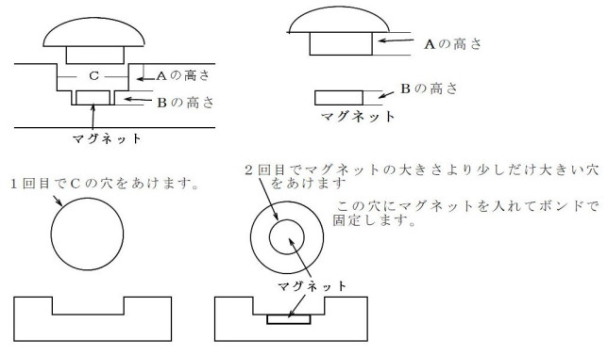

磁石の引き合う力・反発する力を利用した色の弁別教具です。正しい色のところにマグネットを入れればカチッとくっつきますが、間違って違う色のところに入れようとすると、磁石が反発して穴に入れることができません。 この「磁石式ボード」は、手先を余り見ようとしないお子さんに有効です。手元を見ないで適当にやっていたら、いきなりマグネットが飛び出してくるので、ちょと驚いてから手先を見るように変わります。 (学習時の使い方) 同じ学習グループで他学年の先生から、担当している生徒(中学部)が、生活の色々な場面で手元を見ないことや、集中力がなくて外の様子や友達のことに視線がすぐに行ってしまう状態なので、学習がうまく進められないで困っているということで作ったものです。この生徒さんは、普段から天井の方に視線が行っていて、首をクルクル回していることが多い生徒さんでした。 この教材は、メリットとしては磁石の力で色の弁別があっているか間違っているがすぐに子ども達にわかることです。正解ならば穴に入れればピタッとはりつきますし、不正解ならば磁石が反発して弾かれて穴の中に入れることができません。 磁石の反発を感じて「あれ?」何か変だなあと思い、手元を見てくれたらいいですね。デメリットは、一度に2色しかできないところです。2色だと偶然の確率が上がってしまうので、例えば「赤・青」だけでなく「赤・黄」「青・黄」など複数のパターンを用意して偶然が余り働かないようにするしかないでしょう。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧下さい。 |

磁石の引き合う力・反発する力を利用した色の弁別学習の教具です。 穴の色と同じ色のマグネットを入れれば引き合ってくっつきますが、穴の色と違う色のマグネットを入れようとすると、反発して穴に入れられません。 上の作品は、木の板にボール盤で穴を開けて作りますが、こちらは100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」か「白い紙が貼ってあるボード」と厚画用紙(または、工作用紙)とマグネットで作るものです。木工をする必要がないので、誰にでも作れるようになっています。  (学習時の使い方) 弁別盤での色や形の学習では、いつも提示の仕方が同じだと子どもたちは色や形を見ようとしないで操作し始めるようになりやすいです。その場合、集中して色や形を見ていないと言うことになります。 そこで、時々弁別盤を半回転させて提示すると、形も色の位置も変わるため、子どもたちも「あれ?」ということになります。位置が違うようになることで、形や色をしっかり見るようになるでしょう。 ダイソーで売っている白い紙が貼ってある発泡スチロールボード、マグネット(2色)、右の写真の強力マグネット、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、円きりカッターかデザインナイフ、厚紙(ボードの底に貼ります。)、コンパス、定規、絵の具、絵筆 板を使わないので材料代も少なくすみますし、制作も厚画用紙や工作用紙に円切りカッターで穴をあける・貼れるボードに貼る・デザインナイフ(ダイソーやホームセンターで売っています。)で穴をあけて磁石をボンドで貼るだけですみますから、上の作品よりも格段に楽になります。 貼れるボードにあけた穴にマグネットをボンドで貼る時に、例えば黄色のマグネットならくっつく方を貼り、青いマグネットのほうでしたら反発する向きに貼るとともに青いマグネットのマグネットをマイナスドライバーで取り出して裏返して貼ります。 (※詳しくは上のボードの作り方が出ている)「0から始める教材作りの4」をご覧下さい。 左の写真の右側は、デザインナイフでボードに穴を開けた際に穴がきれいな形にならないとき、デザインナイフの丸い棒状の柄で穴をぐるぐるなぞることで滑らかにしている様子です。 また、マグネットにはマグネットの色と同じ色を塗った画用紙か厚紙を貼り付けるようにします。穴よりも少し小さな円を作り、絵の具を塗ったものをマグネットに速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り付けます。   |

大小弁別をお子さん達が学習する時に、困ってしまうのは大きな方(マグネットや木の板の円盤等)は小さな穴には入りませんが、小さい方は大きな穴に入ってしまうことです。 小さなマグネットや円盤を大きな方の穴に入れてしまい「できた!」と言われると「そこは違うんだけどなあ。」・・となってしまうわけです。 このボードでは、マグネットが穴の中に入れてあり、大きいマグネットは大きい穴につきますが、小さいマグネットは磁石の力で反発して、大きな穴の方には入れることができないようになっています。 (学習時の使い方) 手元を余り見ないで、マグネットの大きさの大・小に関係なく適当にマグネットをはめ込もうとしているお子さん達が、「あれ?!」と思い立ち止まって考えてくれるようにしたものになっています。このボードと磁石を入れてないボードを併用して学習を進めることで、弁別学習の理解が深まると思います。   ※提示の仕方 ※提示の仕方弁別盤での色や形の学習では、いつも提示の仕方が同じだと子どもたちは色や形を見ようとしないで操作し始めるようになりやすいです。 その場合、集中して色や形を見ていないと言うことになります。 (材料・道具、作り方) 上の磁石式色弁別学習ボードと基本手には同じですが、磁石を入れる穴はマグネットの大きさが違うので、左の図のように大きい方の穴は二重にあけるようにしています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)元々は感覚統合の為の教材であるイスですが、今回はそういった目的の使い方とは少し違います。 特別支援学校では、イスに座っていると机やテーブルに足を上げてしまうお子さん達や、非常に姿勢が悪くて背筋を伸ばして座ることがなかなかできないお子さん達がいます。そういったお子さん達が、正しい姿勢を意識できるようにして欲しいという思いで作ったものです。 学研の教材・教具の資料を見ていて、本来的な目的である感覚統合でなくても、上記に上げたような姿勢の悪いお子さん達の姿勢改善に役立つのではないかと思いついたものですので、学研のものとは多少形も違います。ただ、姿勢の矯正だけでなく感覚統合の面でも役立つと思われますので、長期間使う中で子どもたちの変化の様子をよく観察していきたいと思っています。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上の座面が四角のタイプの感覚統合イスは、私の受け持ちのクラスの隣のクラスにいるお子さんが使っているので、私のクラスのお子さん達用に新たにイスを作ることにしました。 今回は、100円ショップ(ダイソー)で購入した材料でなるべく安く作ることと、座面を小さくすることでより体のバランスを取らなければならないようにしました。また、丸棒の長さがやや長かったことの反省から、前回作ったイスよりも5㎝ほど長さを短くしてみました。隣のクラスで使っているお子さんよりも、私のクラスで使う予定のお子さんのほうが体重があるので、そういった面からも座面は小さく取ってみました。 ※使ってみたところ70㎏位の体重のお子さんでも全く心配ありませんでした。座面が狭い(小さい)ので、上の四角い座面のものよりバランスを取るのが難しいです。姿勢に問題のあるお子さんが使い出して2週間余り経ちましたが、このイスを使うようになって格段に姿勢はよくなってきました。このイスは、私の教えていた学年が小学部を卒業してからは、他学年のお子さんが現在使って効果をあげています。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

基本的には上の「感覚統合イスの丸型」と同じですが、こちらは小学部よりも大きな中学部や高等部のお子さん達が使用できるように、座る面を二回り広くし、支柱の部分も二回りくらい太いものを使っています。 学校に寄付することで、小学部以外のお子さん達が使うことを念頭に置いて作ったものです。中学部の先生が、中学部のお子さんに使いたいということで、今はそちらで活用中です。 基本的には上の丸型のいすと同じですので、(材料・作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 ※支柱を支える円板が上のイスの小さいものから、100円ショップのターンテーブルに変わっています。 |

机の上で玉入れやコイン入れ等の課題学習を行う際に、玉やコインが机の上から落ちてしまうと、落とした玉等を先生や子どもたちがが取りにいかなけらばならなくなり、子ども達の学習活動がストップしてしまいます。これは、そうなることを防ぐためのものになります。 大きなお盆(トレイ)を使うのもいい方法ですが、この落下防止ガードは、机の上の板の面に差し込むようにして使います。使わないときは折りたためるので、収納スペースをとりません。輪ゴムが張ってあるのではずれづらくなっています。 机の前面と側面を覆うことができるので、玉等が入れる穴からこぼれ落ちても机の上から落ちなくなり、学習活動が途切れなくできるようになるでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

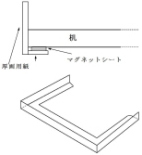

上の「机上のもの落下防止ガード」と同じように厚画用紙を使っています。基本的には形や寸法は同じです。 (机の面のサイズは、旧JISのサイズで60㎝×45㎝。学校にある殆どの机は、新品以外は旧JISサイズなので・・。) こちらは、ガードの前と側面にのり付きのマグネットシート(ダイソー)を貼ってあり、お子さん達が使う机の面の下側にマグネットシートを貼ることで取り付けができるようになっています。 (左側の図を参照)) 使わないときは折り畳むことで収納スペースを取らないようになっています。基礎学習等で玉やコインなどを机から落としたくないときに使用し、それ以外の時間では取ってしまえるようになっています。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

机上のもの、例えば鉛筆や玉入れの球などが学習時に机の下に落ちないようにする落下防止ガードのEVA版です。 EVAのいいところは、クッションのように軟らかい点です。EVAボードは、以前はダイソーでも売っていましたが、今は売っていないようです。ホームセンター(ジョイフルホンダ)では45×45㎝の大きさのものが500円位で売っていますので、それを3㎝幅に切ってEVAボードとEVAボードの間に厚画用紙を入れて両面テープで貼り付けます。 机にこのガードを貼るときは両面テープで貼ります。EVAを使うことで手指が当たっても痛くない点はいいのですが、取り付けるのが両面テープというのはどうかなと正直なところ思ってしまいます。上の厚画用紙の方が、その面では簡単でいいかも。材料代は余りかからないので、市販品の価格の1/10以下で作れます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この楽器(スリットボックス)は、太鼓を叩く感覚で大太鼓のばちでドンドン叩くと、叩く場所によって音が変わったり、(ドンドン、ポーンポーン、コーン等の音色が出ます。手で叩いても音が出ます。)座ったり寝ころんだりして叩くと体にビンビンと振動が伝わってくるものです。 私が作ったものは、肢体不自由の学校の校内で行われた福祉機器展で見たものを再現したものです。この楽器の価格は当時20万円ということで、見学していた先生方や保護者のお母さん方からため息が漏れたものですが、お母さん方から「学校にあったらいいのに・・」「欲しいよねえ」との声があがったものです。『学校では、そんなに高いものは買えないですよ。』とお話しすると、「毛塚先生、作れますか?」と聞かれたので、子どもたちが喜ぶのならばと制作したものです。 学習グループの「音探し(音遊び)」の授業で使いました。私のグループの授業が終わったら、希望するグループに貸し出す予定です。 (作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 (材料・道具) 縦45㎝×横91㎝の20mm厚の集成材(製品の方は楓で30㎜位)、刷毛、床用ワックス、L字の金具、木ねじ、電動サンダー、電動ジグソー、電動丸のこ、木工ボンド、とのこ(ウッドパテSタモ白) |

糸電話とはちょっと違う形で、2人のお子さんが互いにチューブフォンを使ってお話しするものになります。 (使い方) ひそひそ声でもよく聞こえますから、「伝言ゲーム」等の色々な遊びができるでしょう。チューブ(ビニール管)は曲げて使うと音が聞こえづらくなってしまいますから、糸電話と同じようにピンと張る感じで真っ直ぐにして使います。 チューブは長い方が子ども達は喜ぶでしょう。短いチューブフォン「2」は、自分でじょうごを持てない子と先生が使うときに、先生が片方の手で自分の口にじょうごを当て、もう片方の手でじょうごを持ってお子さんの耳にじょうごを当てて使うようにします。 100円ショップで売っているじょうご2個・ビニールの管(ホームセンターの水道関係のコーナーにあるでしょう。1m単位で売ってくれます。)・塩ビ管かアクリル管(ホームセンターで売っています。) 塩ビ管やビニールの管の口にキュッと入るサイズのじょうごを差し込んで完成。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)このシーツブランコは、私が肢体不自由の特別支援学校にいた時に、私と同じ学習グループだった打木先生が、大型紙芝居の「はらぺこあおむし」に合わせて制作しました。 揺らしているときには、鈴が鳴るようになっています。あおむしの頭の部分は、子どもが横になっているときの枕になり、上掛けは、取り外せるようになっています。「きれいなちょうちょになりました」という歌のところで、ここをあけて出てくるわけです。この教材は人気があり、打木先生が他校に転勤した後も貸してもらって使っている学習グループがあるくらいです。 (材料) キルティングのこたつ敷き(2枚)、フェルト(黄・緑・紫)、布(赤・黄緑)、ボアー膝掛け(上掛け)、毛糸(黄・黄緑・橙)、鈴、綿 |

自然の音・生活の中で聞こえる音・動物の声・乗り物の音などの録音された効果音を使い、耳と目をよく使って「なんの音?」か考える音遊びのための自作のソフトです。電子黒板などの大型のモニターに映して使います。 (学習時の使い方) なんの授業で使うかジャンルがはっきりとはしませんが、国語の授業で使ってみようかと思っています。 大型モニターに映し出して、遊び感覚で頭の体操を行うようにしたいと考えています。 動物の鳴き声は犬やネコや馬・牛は知っていても、ペンギンやキリンや熊やパンダだと難しいかもしれませんが、あらたな発見になるでしょう。自然界の音についても、雨の音から雷や暴風、雨がしたたり落ちてくる音など様々です。乗り物については子どもたちの好きなバスや電車や新 (材料・道具)(作り方) ホームページビルダー、効果音のデータ(NHKの効果音ライブラリーのCD)) イラストや写真データ・NHKの効果音のCDを使い、ホームページビルダーで作ったものです。 |

上の自作のソフト「なんの音」の改良版です。電子黒板などの大型のモニターに映して使います。 自作ソフトの「なんの音?」を国語・数学の授業で文字やお金の学習の前に使ったところ、子どもたちの反応はとても良かったのですが、少々簡単なものが多かった感じがしました。 また、ヒントになる写真の全くないもの(画面には「?」マークが出ていて動物の鳴き声や乗り物の音・洗濯等の生活の中で聞く音等)が流れている、ノーヒントの質問も作りました。(音源は、学校の視聴覚室にあった「NHKの音源」(CD)を使っています。) この自作のソフトは、小学部や中学部で先生方に使ってもらえるように、今後も授業を行いながら改良を加えていく予定です。気が散りやすい子や視覚優位といわれている自閉症のお子さん達も、集中して取り組みやすい感じがします。 |

自作ソフト「なんの音」は、複数の動物や乗り物や生活音の画像と鳴き声・音から正解を考えるものですが、このソフトの場合は、あらかじめ動物の鳴き声などを知らないと学習に参加できないものでした。 今回の「音遊び:動物編」は、一段レベルを下げて、この動物の鳴き声はこんな感じだよと知ることをねらいとしたものになっています。 (学習時の使い方) 「音遊び:動物編」では、ネコや犬やライオンなど知っている動物の鳴き声から、パンダやペンギンやフクロウ・クジラ・アザラシ・イルカなど、こんな声で鳴くんだと児童生徒に発見してもらえる内容になっています。 (動物の27種類から子どもたちが知りたい鳴き声がわかるようになっています。) 音源は「NHKの音源」(CD)を使っています。 |

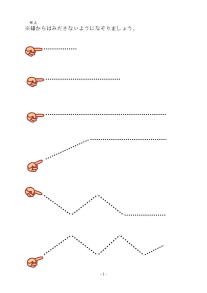

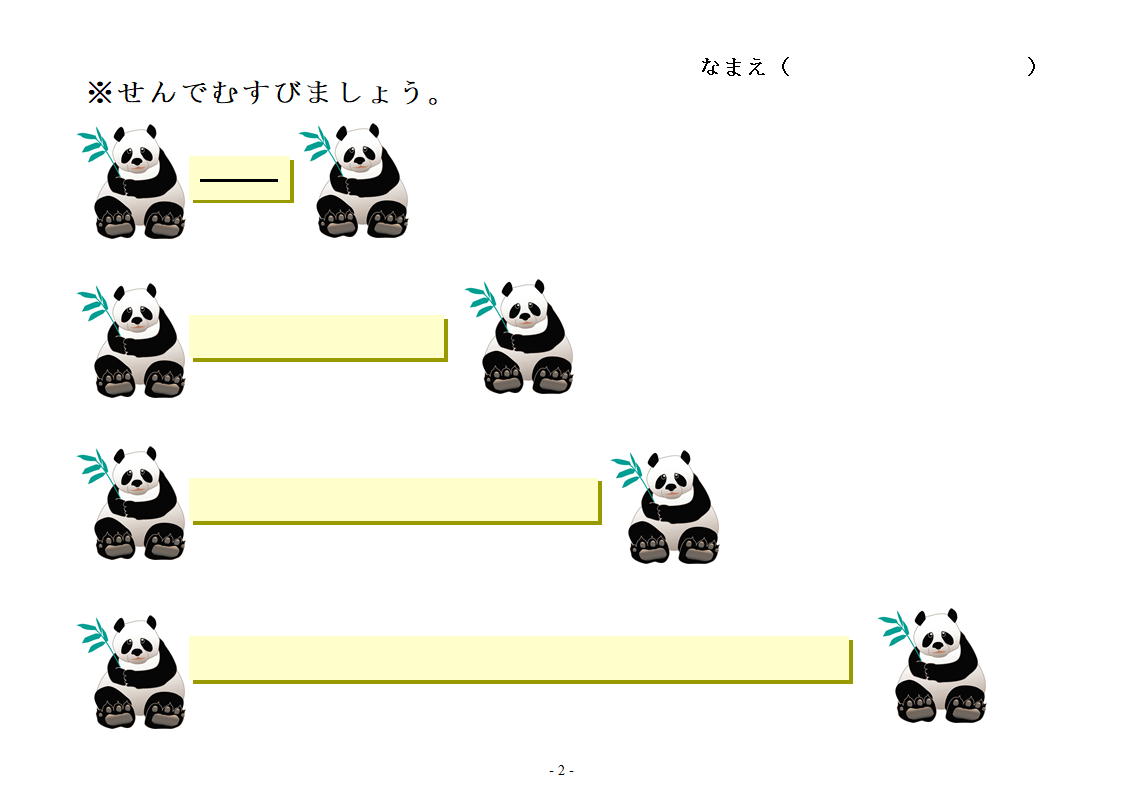

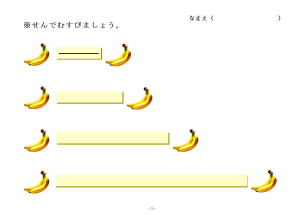

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)文字の学習よりも運筆練習が必要な生徒達用に、20種類ほど作った運筆練習のプリントです。 (※運筆練習のプリントは、「国語」のページでたくさん紹介していますので、そちらも参考にしてください。) (学習時の使い方) 点と点を結ぶものは短い距離からだんだん長さを伸ばしたものに、線は短いものから長くしたもの・直線から曲線へ・・等々、やさしいものから始めて徐々に難しくなるようにしてあります。 線の学習がすんだら、ひらがなの「し」「つ」などを薄く印刷した運筆練習に入っていきます。 |

休み時間や体育の時間に使えるバランスボードの簡単版です。前後にしか傾かないので、底側が半球状のもののように3色々な方向に傾くことはないため、バランスボードの初心者(?)向きと言えます。 また、ボードが手前に傾いているので、足を乗せて直立すれば、アキレス腱を伸ばす道具にもなります。100円ショップで売っていた木のポックリ(丸太を切って作られたような「ぽっくり」)を使うことで、後は板と木工用のボンドと釘(木ねじ)を用意すれば殆ど完成みたいなバランスボードです。 足を乗せる場所は、100円ショップで売っている靴の中敷きをボンドで貼り付けます。マジック等で足形を描くよりも、子どもたちには中敷きのほうがわかりやすいです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この教材・教具は、肢体不自由の学校の私の学習グループのH先生がペープサートの授業の中で、ペープサートを見た後に「トトロのおなかに乗って遊ぼう」という場面用に用意したものです。 (学習時の使い方) 左の写真のように、布団カバーの中にボールが入っていて、適当に隙間があるので身体が隙間にいい具合に沈み込むので、抱かれたような安定感があります。大人が乗ってもびくともしませんから、子どもが何人でも楽勝です。ただ、布団カバーの大きさの関係で、一度に2人位しか寝ころべないのが残念。 ボールを押すとゆらゆら揺れて子どもたちには早くもお気に入りのものになりました。ボールを集めることが大変ですが、たくさん集めることができれば、もっと人数がたくさん寝られるような大きさで使えると思います。トトロの毛布カバーは、H先生の手作り。まさしく『トトロのおなかに乗って遊ぼう!』・・・です。 (材料) 大きさの違うボール(60㎝位の大きさのもとそれより二回り位小さなボールを各5~6個。ホームセンターでポムボールとかヨガボールという名前で売っています。また、体育で使うソフトバレーボールも使えます。)、布団カバー (作り方) 布団カバーの中にボールを入れて、布団カバーのジッパーを閉じる。布団カバーの四隅他を絞って各々結び目を作る。こうすることで布団カバーの中のボールが集まって大きな隙間がなくなる。ボールがたくさん入っている場合は、四隅を絞る必要はありません。 |

1つのボードにイラストや写真が3つ入っていて、仲間分けを考えさせるものになっています。(3つの中で1つだけ違うものが入っているのを見つけます。) (学習時の使い方) 真ん中のボードで言えば「服・電車・シャツ」ありますが、電車は着るものではないので、これが仲間ではないということになります。 別のカードでは、カツ丼・トイレットペーパー・カレーライスがありますから、当然食べられないトイレットペーパーが違うということになります。児童生徒がすぐにわかるようなものから、多少ひねりが入っているもの(地上に住む動物と鳥など)まで用意すると色々なお子さん達に対応しやすいです。 ものの名前を理解してから、楽器や車や服など、それぞれに名前は違っても「総称」として楽器・車・果物・野菜・動物などと呼ぶことを学習するための教材ですが、ゲーム感覚で子どもたちと先生とで遊んでみても良いのではないかと思います。 |

下のプラコップやプリンカップを使った「色弁別」や「大小弁別」を行う際に、お子さん達がそもそもカップやコップを口側から、あるいは底側から「重ねる」と言うことが理解されていないと、活動自体が成り立たなくなります。 その問題点を解決するためのかさねること学習する教材になります。 (学習時の使い方) 下の活動でお子さん達が「重ねる」ことを理解していないような場合は、まずはコップやカップの口側か底側かを見極めて重ねることを覚える学習が必要になるでしょう。声掛けをしながら正しいやり方を繰り返し行うことで理解を促していきます。 カップやコップは透明でもかまいませんが、よりお子さん達の興味をひきやすいようにきれいに色を塗ったものの方が、学習意欲は高まるでしょう。色塗りは、アクリル絵の具をコップの内側に塗ると光沢感が出てきれいに仕上がります。 お子さん達の中には、硬いものも軟らかいものも同じようにぎゅっと握ってしまうような力加減が分からないお子さんもいます。その場合は硬めのプラコップを使うか、コップ2個を重ねて1個扱いにすると壊れづらくなります。 |

給食で出るプリンのカップを使って作る「色弁別」の教材です。給食で出るプリンカップは大きさが同じですので、使いやすく数も割合手に入りやすい材料です。 (学習時の使い方) 同じ色のカップを重ねる課題です。あまりカップを見ないで適当にかぶせているようでしたら、ピンポンブー(正解ならピンポン・不正解ならブート音を出せるおもちゃ)で「ブー」と鳴らすと「あれ?」と気づきやすいです。 自分のクラスだけでなく学年の先生や調理の先生に話しておけば、10個や20個はすぐ手に入ります。プリンカップに着色する際には、プラスチックにも塗れるアクリル絵の具を使います。(100円ショップのダイソーでも売っています。)アクリル絵の具は、容器の内側に塗ることで光沢が出てカップを持つ手も汚れることがありません。 カップは、ボンドで厚画用紙の台紙に貼り付けます。同じ色のカップをかぶせることを見本を行って伝え、赤に赤のものがかぶせられたら、「赤だね。」と一言添えると色の名称にも親しんでいけます。 |

カップを使った5色の色弁別です。給食等で使ったプリンカップがなかなか集まらないような場合は、ダイソーで売っている「デザートカップ」(5個入り)かプリンカップを使えばすぐに作れます。 アクリル絵の具(ダイソーで売っています。)をカップの内側に塗ることで手が汚れないし、色に光沢が出ます。色が美しい方がお子さん達もやる気が出ますから、案外大事なことです。 板はダイソーで売っている細長い板を使えば、カップをボンドで貼り付けるだけです。簡単に作れますし、カップが硬めで丈夫なので、材料としていいでしょう。 |

箱の中にあるボールがどこにあるか見つける教材になります。 位置を覚えていないとボールを見つけられない活動になります。 (学習時の使い方) 初めはボールは1個で行い、それができるようになったら色の違うボールで「赤いボールはどこですか?」等の質問で行います。右側の色のついたカバーのほうは、位置を覚えやすくするためのものになります。ボールは1個にして、「ボールはどこですか?」と声掛けしていきます。カバーの色とボールの位置がわかればボールを見つけられるでしょう。カバーが全部白よりもわかりやすくなると思います。 |

100円ショップのダイソーで売っているカラーコップ(紙コップで4色入っています。)を使った色分けの教材です。初めから色がついているので、そのまま使えます。問題点は、紙のコップなのでぎゅーっと握ってしまうお子さんには使えないことです。 (学習時の使い方) 色のカードのように平面なものよりも、コップの方がもちやすく並べる(重ねる)こともお子さん達にはわかりやすいかもしれません。初めは2色から行い、2色でできるようになってきたら、3色・4色と進められます。 |

ダイソーで売っているプラスチックのコップを使って作る「大小弁別」の教材です。 ダイソーでは、色々な大きさのプラコップを売っていますし、同じ大きさのものが何個もパッケージされて入っていますから材料代が少なくて済みます。また、ダイソーは売っているプラコップの種類が多いので、お子さんの手の大きさや取りやすそうな大きさを考えてコップを選ぶことができます。 プラスチックのコップに着色する際には、プラスチックにも塗れるアクリル絵の具を使います。(100円ショップのダイソーでも売っています。)アクリル絵の具は、容器の内側に塗ることで光沢が出てカップを持つ手も汚れることがありません。 プラコップ自体はぎゅっと握ってしまうと壊れやすいものなので、乱暴にものを扱いやすいお子さんには向きませんが、そうでないお子さん達なら大丈夫でしょう。お子さん達の中には、硬いものも軟らかいものも同じようにぎゅっと握ってしまうような力加減が分からないお子さんもいます。その場合は硬めのプラコップを使うか、コップ2個を重ねて1個扱いにすると壊れづらくなります。 |

形の弁別は、三角や四角・丸と言った平面の図形を使うことが多いですが、こちらは立体物になっています。100円ショップダイソーで売っているプラスチック(?)の丸い容器と四角の容器を使っています。 厚紙にボンドで貼り付けるだけですから、簡単に作ることができます。塗装は、アクリル絵の具を容器の内側に塗るだけです。スーパーにある豆腐の容器にも四角や丸い形がありますが、力加減がよくわかっていないお子さんや何でもすぐに壊そうとするようなお子さんが操作するには、素材がある程度硬いものの方が壊される心配がなくなるのでお互いにいいでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)新任の頃、教育センター主催の「教材教具研修」で作ったものです。これと同じようなものは、手作りおもちゃの本にもよく紹介されています。人形を上から斜めに入れると、かたかたと下に落ちていきます。 手の不自由なお子さんには、人形を斜めに入れるのは難しいようです。知的障害の子どもたちですと、おもしろがって遊んでくれます。教室の壁に引っかけるようにして置いておくと、子どもたちは好きなときに遊んでくれます。 あくまでもおもちゃなので、学習の効果(手指の操作性の向上・追視能力の向上)を期待していくというよりも、楽しく友達や一人で遊ぶ中でおもちゃを通したコミュニケーションが、教員との間に生まれればという位の感じでいくほうがよいでしょう。 (材料・道具) 水性ペンキ・ベニヤ板・丸棒・電動ドリル・のこぎり・電動いとのこ・サンドペーパーなど。 |

四角三角といった単純な形ではないので、型はめとしては難しくなりますが、形のおもしろさがあるものになります。 左から「ペンギン」・「タコ」・「カバ」 |

100円ショップのダイソーのおもちゃコーナーで売っている「柔らか積み木」を2セット買って作る色並べです。素材が軟らかく発色がいいのと、立体形なので持ちやすい点がカードとは違い使いやすさにつながっています。 積み木を置く下の板状のものは、以前ダイソーで売っていた厚手の「EVAボード」をカッターナイフで切って積み木が入るようにしてあります。「EVAボード」の厚みのある物は今は売っていないようですが、同じものがホームセンターのジョイフルホンダでは売っています。台になる部分は、カラーボードでも木の板でもOKですが、EVAボードは軟らかいので乱暴な子が扱っても安心です。 ※この「色あわせ」は見本があっても子どもたちには難しいので、下のように2~3色で4個並べる方が子ども達の学習には役立つでしょう。 |

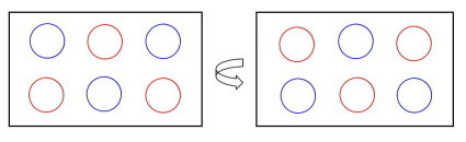

上の色の組み合わせでは子ども達には難しいので、実際の授業で使える組み合わせと色数のものを作りました。 (学習時の使い方) 授業では、お子さんが左側の完成の見本を見て、右側に同じように色を並べるようにします。簡単な色の配置からより複雑な色の配置へとスモールステップで取り組むようにします。初めが難しすぎると、お子さんたちはすぐにやる気を失ってしまうでしょうから、最初は簡単にできるものにし、先を急がず徐々に難しくしていきます。 ダイソーで売っている「やわらか積み木」を4セット使いますが、その分色々なバージョンが作れますので、4セット買うのを勧めます。 台の部分は木の板でもカラーボードでも厚画用紙を何枚か重ねたものでもかまいませんが、ここではホームセンターのジョイフルホンダで買ったEVAボード(商品名はアイデアシート。発泡スチロールやカラーボードなどを売っているコーナーで売っています。)をカッターナイフで四角に溝を切って使っています。ボードの下には厚画用紙を貼っています。 |

色合わせパズル(色と形の認識)を自分で作ろうとするなかなかやっかいです。見本と子ども達が操作するものと同じ形と色で2個作らなければならないので、できるだけ簡単の方が助かるというものです。 このパズルは100円ショップのダイソーで売っていたものを2個使って板に貼り付けるだけですので簡単ですが、同じ色のピースがあるので、わかりづらさを減らすために右の写真のように一部色を変えてあります。 アクリル絵の具を塗ることで違う色にし、子どもたちにわかりやすくしています。それでも難易度は高めなので、2色・3色・4色といったものを学習してから上の段階として活用する教材になります。 |

| (この教材・教具の特徴) 障がいの重い人や認知症の人・ストレスをため込んでしまっている人などが、光や音や感触やにおいなどを通してリラックスできる空間を作っていき、その場でゆったりと過ごすのがスヌーズレンになります。私たちが外でたき火を見つめていたり、ろうそくの揺れる灯りを見つめていると心が穏やかになるように、光の溢れた空間でリラックスできるようにしたものと言えるかもしれません。 市販品の機器は、数万円から数十万円と高価なので、学校や施設等で予算があるところでないと設置は難しいでしょう。予算が兎に角少ない特別支援学校では、そういった空間を作ることなど夢のまた夢です。ただ、材料代が数百円~2000円位で簡単に作れるものがあれば、個人で作れて活動に使えるようになるでしょう。ここで使っている材料は、100円ショップのダイソーで手に入るものばかりです。 |

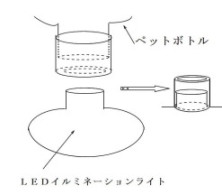

ダイソーに売っている「デコレーションライト」と蓋つきのパックとペットボトルを使って作るミニ・スヌーズレンになります。 左側のほうは、ペットボトルに千枚通しかキリで穴を開け、その穴にドライバーを差し込んで更に穴を大きくします。ドライバーはダイソーに売っているドライバーの太さがデコレーションライトのLEDの太さと丁度同じなので、穴にライトを差し込んだものです。 右側のほうは、デコレーションライトを5個使っています。ペットボトルを2個使い、1個は底を切り取り、もう1個の方は口側を切り取ってつなげられるようにします。 デコレーションライトの電池は蓋付きのパックの方に入れます。蓋とペットボトルのキャップに穴を開けてその穴にライトのコードを通すようにしてあります。LEDはペットボトルの口から入れて口側を切ったペットボトルで蓋をすれば完成になります。ペットボトルのカバーがつくことで、子ども達が触っても大丈夫になります。 |

ダイソーで売っている光ファイバーを使った「イルミネーションライト」と炭酸飲料のペットボトルを使って作ります。 ペットボトルは2ℓのものです。下の左の写真のように、ペットボトルのキャップにきりか千枚通しで穴を開け、ハサミの刃を入れてグルグル回して穴を広げま  す。 す。その後は半円形のヤスリで穴を更に広げるようにします。キャップに穴があいたら、右の図のように光ファイバーが挿してあるライトの穴の所にキャップをはめ込みます。こうすることで、キャップが固定されるので、ペットボトルがしっかり固定出来るようになります。 材料代がライトだけなのに、すばらしくきれいなライトになります。ペットボトルの中に光ファイバーが入るので、お子さん達が触れても光ファイバーが折れる心配がなくなります。(光ファイバーは直接触れるとパキパキと簡単に折れてしまいます。) |

ダイソーで売っている「インテリアライト」(色が変わる)とペットボトルとクリアフォルダーを使ったものです。 インテリアライトのガラス(プラスチック?)の部分を抜いて下の台座の部分だけ使います。 ペットボトルの中にはクリアフォルダーを巻いたものを入れることでペットボトル全体が光るようになります。ペットボトルと台座の部分を瞬間接着剤がウルトラ多用途ボンドで貼り付ければ完成です。 |

ダイソーで売っている「LEDイルミネーションライト」(光ファイバー)の台の部分を使ったライトです。 光ファイバーははずせるので、はずして使います。 上の右側の写真のように、炭酸飲料のペットボトルのキャップに穴を開けて、ライトの口の所にはめ込みます。(右の写真が、キャップをはめた状態です。) キャップがついていることで、ペットボトルが倒れずにしっかり固定できるようになるわ キャップに穴をあける時は、きりか千枚通しで穴を開け、ハサミの刃を入れてグルグル回して穴を広げます。その後は半円形のヤスリで穴を更に広げるようにします。キャップがあるので、ペットボトルをしっかり固定することができます。右の写真のように、ペットボトルの中にはダイソーで売っているクリアフォルダーを切ったものを挿入してカバーにします。このカバーがないとペットボトル全体が光りません。 |

ダイソーで売っている「キャンドルライト」の大きい方を使ったものです。小さい方であればボタン電池も入っていますが、こちらは大きいもののせいか電池(単4電池)は別売で入っていません。どちらを使ってもOK。 ろうそうくのような揺らぎを見せるキャンドルですが、ライトだけですと揺らぎは余り感じられないのと、ぼーっとした明るさが醸し出す安らぎが伝わってきません。 そこでライトの周囲をダイソーで売っているクリアフォルダーで包み、その内側に和紙(障子紙)を巻いて入れることで、ぼーっとした安らぎを感じる灯りにしてあります。 ライトだけやクリアフォルダーだけではライトがその先端しか明るくならないのとは違い、和紙とクリアフォルダーで巻いてあると、筒全体がぼーっとした明るさに包み込まれます。心がなんだか安らぐゆらぎのある灯りになります。 |

100円ショップのダイソーで売っていた卵型のイルミネーションライトとまな板を使ったミニ・スヌーズレンになります。 2個のライトのスイッチをONにするのをずらすと、違った色が点灯して幻想的な灯りになります。卵型のライトは、右の写真のように、そのまま板の上に乗せておくと子ども達が取ってしまうので、板に穴を開けてそこに卵型のイルミネーションライト差し込んであります。板はダイソーで売っていたまな板がちょうど良いサイズだったので、そのまな板を使っています。 光ファイバーのリアとの周囲をアクリルミラーで囲ったタイプになります。ライトは2個使用。上部や前部に囲いがありませんから、手で触ってもOKという形になっています。 |

1m程の長さのアクリルの透明の管の両サイドに、LEDのライトやインテリアライトを挿入したものになります。 透明の管にライトを挿入して照らしても、ただ管の先だけが光って明るくなるだけで、管の全体がぼーっと光るようにはなりません。 管の内側に100円ショップのダイソーで売っている半透明のクリアフォルダーを巻き付けてあるため、灯りが和紙を通したようにぼーっとした感じになって管の全体が穏やかな明るさになります。 (※インテリアライトは、管の上と下につけています。) 透明管に挿入する白色のライトとインテリアライトの大きさ(太さ)が違うので、透明の管(バー)を支える木の円盤の土台は、上の右の写真のように2種類必要になります。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

ホームセンター(ジョイフルホンダ)で売っている「光ファイバー」の太い方と、プラスチックのドーム型「展示ケース」とダイソーで売っていた光ファイバーのイルミネーションライトを使って作るミニ・スヌーズレンです。 赤・青・緑・紫・白などの色が順に輝く光の出方と、左側の写真のように3色が同時に光って幻想的な美しさを見せる光の出方があります。 (材料・道具)(作り方) (※光ファイバーは、カッターナイフで切った方が断面がつぶれないできれいに発色するのですが、時間短縮のためはさみで切っています。) ②イルミネーションライトの穴の部分に切った光ファイバーを差し込みます。ある程度本数が増えたら輪ゴムで束をまとめます。 ③イルミネーションライトの穴に入れられるだけファイバーを差し込んでいきます。輪ゴムで束ねてあるので、ファイバー入れるのは強く差し込むだけです。 (※ファイバーは、ドライヤーなどで熱風を当て曲げるようにするのですが、曲げる為の型がないと曲げづらいので、今回は重しを乗せて無理矢理曲げることにしました。) |

光ファイバーを使うのではなく、ホームセンター等で売っている透明のアクリル管を代わりに使って光らせます。 (材料・道具)(作り方) ①アクリル管をハサミで3種類の長さに切ります。切ったアクリル管を輪ゴムでまとめます。 ②ペットボトルのキャップに千枚通しで穴を開け、プラスのドライバーを差し込んで穴を広げます。その穴にハサミの刃を差し込んでグルグル回して、イルミネーションライトの穴に治まるまで広げます。 ③キャップをライトの穴にボンド等で接着したら、その穴いアクリル管の束を差し込み、ペットボトルをかぶせて回せばしっかりはまります。これで完成です。 |

100円ショップのダイソーで売っているA3の厚画用紙と光ファイバーの「イルミネーションライト」を使って作るミニ・スヌーズレンです。 (材料・道具)(作り方) 厚画用紙はツリーの形に切って千枚通しで穴を開け、その穴にイルミネーションライトの光ファイバーを1本1本通して作ります。とても手間がかかるものになってしまっているので、作るのには時間がかかります。 光ファイバーを穴に通したらボンドを穴に少しつけて光りファイバーを穴に固定していきます。写真は3色ですが、実際はこの色以外に赤などの色にも変化していきます。 作るのは手間がかかりますが、ライトを点灯すると写真より数倍美しいものになるので、子どもたちもきっと喜ぶでしょう。じっと見つけているとなんだか気持ちがリラックスしていきます。問題点は、光ファイバーがむき出しになっているところです。この点は、改善が必要になります。(光ファイバーを穴の近くまで切ってしまえば、いいかもしれません。) |

マグネットを使った円の大小弁別になります。大きな円の方はマグネットをそのまま使い、小さい円の方は大きな円のマグネットが反発するように底の部分と円の板のほうはマグネットを裏返してあります。 小さいな円を大きな円に入れようとしてもマグネットが反発して入れることができないので、お子さん達が適当にやろうとしても「あれ?」となり、手元を見て行うようになります。木工作が必要なので、もっと簡単に作れるものを考えて行きます。 (※このページの中で、木工をしなくても作れる「紙製のマグネットの弁別」も紹介していますので、そちらを御覧ください。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子どもたちに人気のあるキャラクターの絵をかたはめ板にしたものですが、ややパーツ部分が細かすぎたため、使いづらかったものです。かたはめは一つ一つのパーツが細かくなりすぎないように、絵を3片から5片位にして使用するといいと思います。 (作り方) 絵は本からコピーを取って、その絵(コピー)とベニヤ板との間にカーボンペーパー(上から書くと、下の紙に書いた後が残るやつです。ダイソーや文具店にあります。)を置いて書きます。色は、水彩用の筆に水性ペンキをつけて描くと、細かな部分もきれいに描けます。絵の輪郭は、油性のマジックかサインペンで描くときれいに仕上がります。 板は角に丸みをつけるとともに、サンダーで磨いて、ささくれだった部分が絶対にないようにします。 (材料)9㎜厚ベニヤ板・水性ペンキ・油性の黒マジックかサインペン、電動サンダー、電動ジグソーか糸のこ、ペン、カーボンペーパー |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子どもたちは、障害の程度にかかわらず乗り物遊びが大好きです。台車やキャスターボードで平らな道(校舎内・体育館等)を進むよりも、校舎外の道をガタゴト小刻みに揺れて進むよりも、ガタンガタンと体が上下に大きく揺れるところを進むほうが、断然笑顔の出方が多いです。障害の程度が重く、寝たきりのお子さんでもこの揺れはおもしろい(気持ちが良い)ようで、揺れる感覚をしっかり受け止めて楽しんでくれます。 乗り物遊びを体育館等でおこなうときに、トンネルなどを用意しますが、このガタガタ道もよく使われるもののひとつです。床に棒等を置くだけですと、車輪にはじかれてしまったり片づける時も1本1本拾って歩かねばならないので大変ですが、シートに固定してあると車輪にはじかれることもなく、片づけもクルクル巻くだけの簡単さです。棒またはベニヤ板は厚さが5ミリ以下が良いでしょう。余り厚いと車輪がはじかれてしまいます。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

この「太さ比べペグボード」は、ペグの太さ比べだけでなく、色あわせとしても使えるものです。 穴の数が多いので、少し慣れたお子さん用になります。初めて取り組むお子さんの場合は、穴の数が半分~1/4くらいのもののほうが取り組みやすいでしょう。穴が少ない物から初めて、徐々に穴の数を増やしていくスモールステップで学習を進めていくようにします。 (材料・道具) シナベニヤ、ボール盤、丸棒、アクリル絵の具、絵筆、ノコギリか電動ジグソー、電動サンダーか紙(布)やすい、定規、ペン |

重さの認識を育てる教材です。 同じ形のケースに同じ重さになるようにマグネットが入っているケースが2個づつあります。両手にケースを1個づつ持ち、同じ重さのものを感覚で選んでいく活動をします。 (学習時使い方) 初めは違いがわかりやすいように、マグネットが0個とマグネットが5個などで行うようにし、慣れてきたらマグネット3個とマグネット5個という風に差が少なくなるようにしていきます。ケースの裏側には、マグネットの数がわかるようにラベルシールにマグネットの数が書いてあります。 例「0」は0個・「5」は5個等々。このケースは、ホームセンターのジョイフルホンダの試験管等を売っているところで買った物ですが、ダイソー等で売っているケースでもOKです。 |

上の「重さ比べ」の容器は、ホームセンターのジョイフルホンダで試験管などを売っているコーナーで見つけてものですが、もっと身近なものということでペットボトルを使うことにしたものです。 ペットボトルでしたらすぐに手に入ります。ただ、「重さ比べ」にはいいのですが、「音比べ」ですと砂やボルト等を入れた際にボコボコしたような音になりやすいので、「音比べ」には適していないかもしれません。 容器の中身が見えないようにビニールテープを巻いてあります。 |

上の「音比べ」では、容器をペットボトルにしましたが、ボコボコというような音になりやすいので、金属製のコーヒーの缶に変えたものです。こちらの方は、音がはっきりして聞こえるのでペットボトルよりもお勧めです。 中に入れるものは、砂・釘やボルト等の金属・ビーズなどになります。缶に巻いてあるビニールテープは色を変えることで、どの缶で「○○の音がした。」とわかりやすくするためです。同じ色のテープを巻いてしまうと、同じ音のする缶がどれだかわからなくなるからです。 (学習時使い方) いくつかある缶を振って、同じ音がするものを見つけるようにします、初めは、同じ音がする缶を2個・違う音がする缶を1個で始めます。違う音がする缶は、2個・3個と増やしていき、しっかり音を聞き取らないと判断できないようにしていきます。遊び感覚で行っていくと良いでしょう。 |

○・△・□といった形の弁別学習を行う際に、肢体不自由のお子さんの場合は手指や腕のコントロールが上手くできない為に、教員から指示された形がわかっているにもかかわらず、その形を手にとったり型はめしたりできないでいることがあります。 腕がうまく動かないでいる状況で、「この子は形がわかっていないんだ。」と教員が判断してしまったらお互いに不幸なことです。 (学習時の使い方) 形の学習であれば、特に型はめができなくても前に並べた形に視線を向けられるか、少しでも腕を動かそうとしてその形に触ればいいわけですが、お子さん達は答がわからないときには、教員の向ける視線を探って答えようとします。教員のほうも正解して欲しい気持ちがあるので、正解の形の方へ自然と視線を向けやすくなります。 型はめにしたのは、教員が正解に視線を向けなくてもすむこと(お子さんが教員の視線の先を探ろうとしても探れない)やお子さん達がはっきり理解しているか確認しやすいのと、腕をコントロールして動かそうとする活動も大事だからです。 (※この教材の原型は、友人の女性のA先生が考えたものです。A先生の発案で、私が依頼されて作ったものです。) |

タッパーを使った仲間分けになります。タッパーの蓋の所にウルトラ多用途ボンドでスプーンとフォークを貼り付けておくことで、整理する際に中に何が入っているかわかりやすくなります。 (学習時の使い方) お子さん達が学習する際には、「ここにスプーンを入れましょう」等声掛けしますが、蓋に入れるものの見本が貼ってあるので、お子さん達にもわかりやすくなります。 タッパーもスプーン・フォークもダイソーですぐ手に入ります。仲間分けは、長い時間やると飽きてしまいますから、短い時間で集中して行えるようにするといいでしょう。 |

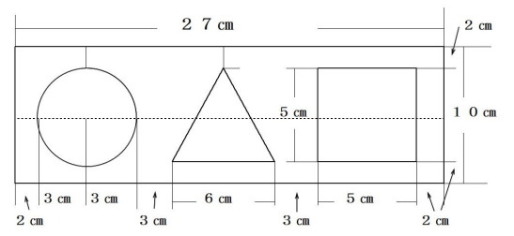

形の弁別盤を作る上での基本形(?)の寸法図になります。 (※円は、直径が6㎝、三角は一辺が6㎝の正三角形、四角は一辺が5㎝の正四角形にしてあります。勿論、これよりも小さくても大きくてもOKです。) ※基本形の寸法というものはありませんが、台の幅はお子さんたちの肩幅より狭くして、操作がしやすいようにしています。 また、作る上で大事なこととして、上の写真のように「円の中に三角や四角が入らない・四角の中に円や三角が入らない」ように各形の寸法を決めています。 子どもたちが形の弁別を行っているときに、例えば円の中に三角や四角が入ってしまったり、四角の中に三角や円が入ってしまっては、間違ったことに気がつきません。形の弁別盤を作る時の基本中の基本ですが、知っているとなるほどと役に立つことでしょう。 |

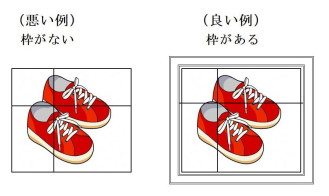

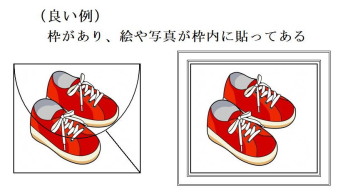

形の弁別盤は、ベニヤ板等で○△□の穴をジグソーや糸のこを使って穴を開けて作りますが、こちらは厚紙(厚画用紙)を使って作るものになります。 左は枠がついているタイプで、右は枠なしのタイプです。枠がついていないと子どもたちは○△□の形を置くときに戸惑いやすいので、枠なしはいい教材とは言えません。 (材料・道具・作り方) A4厚紙かA3厚紙(厚画用紙・ダイソー)の1枚をはさみで切り、アクリル絵の具かポスターカラーで色を塗りますこれが台の部分になります。 ○△□を厚画用紙で各4枚作り、1枚は色を塗った台になる厚画用紙にのりかボンドで貼り付けます。○△□の各3枚の厚画用紙は貼り付けて厚みができるようにし持ちやすくします。これで完成です。 ・・・この弁別盤は簡単に作れますが、下の「学習時の使い方」で指摘したような問題点があります。授業で使うのであれば、下の枠付きの弁別盤がお勧めです。こちらの方が子どもたちにわかりやすいからです。 例えば、お子さんに丸いカードを渡して同じ円に置くように促すようにします。上の弁別盤は同じ型に置く・乗せるようにするわけですが、穴が開いているわけではないので、お子さん達は置き場所に戸惑ったら、ここでいいのかと迷うかもしれません。そこでその点を考慮したものが左の写真の枠の付いた弁別盤になります。 ※下側のものは○△□の貼り付けられた型の角の部分や円の周囲に厚画用紙(幅が2㎝。真ん中で折って使います。)でガードを作ってあるので、お子さん達はそこへ持っている三角等の型を滑り込ませるようにすれば、ここに置くということがわかりやすいと思います。上の弁別盤が難しいお子さん達には、こちらのガード付きの方を勧めます。  ※提示の仕方 弁別盤での色や形の学習では、いつも提示の仕方が同じだと子どもたちは色や形を見ようとしないで操作し始めるようになりやすいです。その場合、集中して色や形を見ていないと言うことになります。 そこで、右の図のように時々弁別盤を半回転させて提示すると、形も色の位置も変わるため、子どもたちも「あれ?」ということになります。位置が違うようになることで、形や色をしっかり見るようになるでしょう。 |

厚画用紙だけで作れるので木工ができなくても簡単に制作でき、木の板から作るのとは違い、複数のお子さん分を作るのにも材料代や時間がかかりません。 (作り方) 作り方は基本的に上の弁別盤と同じです。 材料の厚画用紙はA4サイズのもの1枚で、土台の部分と壁の部分が作れます。四角形や三角形・円は別の厚画用紙を使います。(※A4やA3の厚紙・厚画用紙は、ダイソーで売っています。) (学習時の使い方) 上の弁別盤と同じになります。    |

箱の中の絵や写真を、色々な種類の大小の穴あきのボード越しに見て、何かを考える教材です。 集中力やイメージする力を育てる教材になっています。  (学習時の使い方) (学習時の使い方)穴あきのボードごしに絵や写真の一部が見えますが、全体像はなかなか見えてこないので、友達と一緒に考えて「〇〇かな?」・・「〇〇だと思うけど・・」とやっていくといいでしょう。 穴あきボードは、穴の数や大きさが違うものが数種類ありますので、お子さんのイメージする力に合わせて、一部しか絵が見えないものから徐々に全体像がより多く見えるものへと変えていくことができます。 |

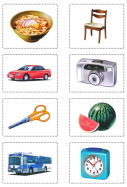

はさみや時計や靴などの裏側や一部を見て全体像を考えさせるカードです。注意深く観察し、一部の形から全体を想像する力が試されます。 (学習時の使い方) 授業の中で使うよりも休み時間等にゲーム感覚でわいわいしながらクラスの子達とやるといいでしょう。子ども達にどれくらいものに対する観察力があるのか、身近な道具等をどの位知っているのかがわかりやすいです。 「これなんだ?」と質問して、子どもたちが答えるようにしていきます。誰でもわかるような簡単なものから、ちょっと考えないとなかなかわからないものまで用意すれば、楽しんで行えるでしょう。大人でもちょっとわからいようなものもカードに入れておき、「正解は給食の時間に発表。」というのもいいいかもしれません。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上の「これなあに?カード」を中学部のクラスで行ったところ、意外にも障がいの重い子でもわかってしまいました。 簡単にわかってしまうのでは意味がないので、上のカードよりも難易度を上げたカードになります。 カードは文房具や食べ物・台所用品など身の回りにある身近なものを使うことで観察力があるかどうか試せるようにしました。      |

2枚のカードを見せてどこが違うか考えさせるカードです。ものをしっかりと見ているか、観察力が問われる内容になります。 (学習時の使い方) ものをなんとなく見ているのではないかと思われるお子さんは、クラスの中に結構いるのではないでしょうか・・。そういったお子さんは、ものに対する興味が薄かったり、観察力が余りなかったりします。そういったお子さんたちは、2枚のカードの違いになかなか気がつかないでしょう。 休み時間などにクラスのみんなでチャレンジすると、「どこが違うんだろう?」とみんなで楽しく考えられるでしょう。初めは違いがわかりやすいものを見せ、徐々に難しい内容にしていきます。 |

特別支援学校では、新幹線の好きな児童・生徒がたくさんいます。おそらく学校に入る前の小さなお子さんの中にも、新幹線の好きな子はたくさんいると思います。 そんな新幹線を使った簡単にだれでもすぐに作れるパズルです。 (作り方) 100円ショップで売っている新幹線の下敷きをはさみで切り、100円ショップで売っているカラーボードを切った下敷きにボンドで貼り付けただけでできあがるものです。 3分割・4分割とはさみで切るだけですので、下敷きを何枚か買っておけば、お子さんの力に応じて易しいものから難しいものへとステップアップできます。使う道具は、はさみ・定規・赤鉛筆(サインペンでもOK) ・カッターナイフ・ボンドだけです。10分もかからずにできてしまいます。 |

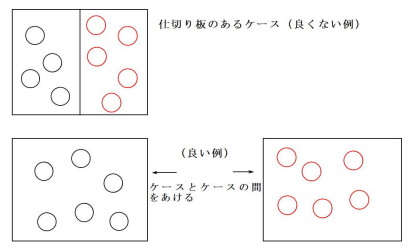

100円ショップダイソーで売っているスプーンや容器を使った色分けです。材料を加工する必要がないので、手軽に作れる教材になります。 左側のタッパーのほうは、中に何が入っているかわかりやすくする為、スプーンはウルトラ多用途ボンド(普通のボンドは、紙や木の接着用ですが、ウルトラ多用途のボンドはプラスチック等色々なものの接着に使えるものです。)で貼り付けてしまいます。 容器の中には、中に仕切り板が入っているものがあります。仕切りははずせるので、容器を2分割・4分割できます。初めは2分割で2色の色分けを行い、それができるようになったら3色・4色と変えることができるのがいい点です。スプーンも4色入ったものがダイソーでは売っています。 ※但し、1個の箱の中がしきりで区分けされているものは、お子さんによっては手前と奥の違いが分かりづらいことになるかもしれません。できれば1個の箱でしきりで分割したものではなく、2分割なら2個の箱・4分割なら4個の箱を用意し、手前と奥という位置関係ではなく、横に間を開けて並べた方がお子さん達にはわかりやすいでしょう。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っている立方体の木のブロックにアクリル絵の具で彩色したものを使った色合わせのブロックです。台になる部分は、カラーボード。 (学習時の使い方) 色は立方体の全面が同じ色のもの(例:赤や青など)と各面が赤・青・黄色・緑・黒・白の各色のものになっています。初めは同じ色のブロックを使い、見本を見て同じ色のブロックを選んで並べるようにします。各面違う色ですと、お子さん達が戸惑うからです。 同じ色のブロックを並べることになれたら、3個~4個あるブロックの1個だけ違う色のブロックにした見本を作り、2色で並べられるか行います。それができるようになったら、各面の色が違うブロックの使用に入ります。見本の色の並びを見ながら見本のように並べていきます。この場合、側面の色が違ってもいいことにします。この段階まできたら、最後に見本と同じ色の並びで側面の色まで気づくようにさせていきます。一度に難しくしないで、一歩ずつ課題に内容を上げるようにすることが大事でしょう。 お子さん達が「できない」状況を作るのではなく、「できた」と思えることを重ねていくことが大事です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)学校にはウインドチャイムという楽器がありますが、ポールがついていて高さがあるので、子どもたちが床に座って手を伸ばすのが難しい面もあります。また、チャイムについた管の糸がすぐ切れてしまうので、ちょっと乱暴に子どもたちが扱うと簡単に糸が切れてしまいます。 そこで、寝たきりの状態のお子さんでも使いやすいように、床面に置いて使えるチャイムを作ることにしました。 このチャイムは、台に付けて床に置いて使うだけでなく、台からはずして楽器のように手で持って使うこともできます。それから、なんと言っても学校の備品ではありませんので、多少子どもたちが乱暴に扱っても、先生方がびびらないですむことです。「使わせたいけれど、壊されたら困るなあ・・。」というのが本音(?)なので、安心してどんどん使わせることができます。 (材料・道具) 12㎜厚のシナベニヤ板、20㎜厚のベニヤ板、真鍮の管、釣り糸、電動やすり・電動丸鋸・電動ドリル・はさみ・水性ペンキ・刷毛 (作り方) 真鍮の管を1㎝ずつ短くしたものを22本用意します。(真鍮の管は、電動糸鋸で切り布やすりで切断部分を磨きます。)シナベニヤ板のほうが真鍮の管を吊り下げる方になるので、写真のような形に電動糸鋸か電動ジグソー・糸鋸等で切り抜きます。台の部分は、真鍮の管を吊り下げる方の板が差し込めるように穴をあけます。穴は電動糸のこ等であけます。真鍮の管を吊り下げる板が横からの力で折れてしまわないように、差し込む部分を別の板で補強しておきます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)簡単に「仲間分け」の教材が作れるのは、100円ショップで売っているケース類です。(この教材は、ある意味悪い例になります。) 中に入れる同じ形で何色かあるのものや、同じ色で形の違うものなどを探すのが少し大変ですが、お店の中で文具の小物を売っているコーナーをよく見れば案外見つかります。ここでは、ペグさし用に作った小さい丸棒を使っています。 ※よく見かける仲間分けのケースを使った教材ですが、問題点はケースを1個しか使わないで間仕切りで分けていることです。 できればケースは複数用意して、どこに仲間分けすればよいかわかりやすくしたほうがいいと思います。2種類のものの仲間分けなら、ケースも2個ということです。 間仕切りで分けるやり方は、子どもたちにはわかりづらいでしょう。・・ということで、これは余り良い教材ではありません。 |

このフープは、100円ショップ(ダイソー)で売っているフープに、赤ちゃん用品コーナーにあるテーブル等の脚にはめて赤ちゃんがぶつかってもケガをしないようにするチューブ状のクッションをはめてあるものです。姿勢保持の学習の時に使います。 (学習時の使い方) 主に肢体不自由のお子さんで、座位保持がまだ不十分のお子さんに対してトランポリンを使ったバランスの指導を行うことがあります。初めは、あぐら座の教員の脚の中にお子さんを乗せるようにして揺らしたりし、その後お子さんを坐位にさせ、教員がお子さんと手をつないでゆっくり揺らしていきます。ある程度坐位が保てるようになったら、手をつなぐのではなくフープ(大きさは様々)を握らせてゆっくり揺らすことで、バランスをとらせたり握る力を育てたりします。 ものを握る力が弱いお子さんの坐位保持指導の時に、お子さんの背中側にこのクッションが当たるようにして、後ろにお子さんが倒れないように支える役目をします。クッションには縦方向に切れ目が入っていますので、フープにはめ込むだけです。 |

磁石が適度に下のステンレスにくっつくことで、マグネットを動かす際に指にほどよい抵抗がかかるものです。 (学習時の使い方) スライドの学習では、型になる物をまっすぐに動かすことで、目や手の直線的な動きをもたらせます。初めは自由にマグネットを動かさせ、次にシールの貼ってある所でシールを意識して手の動きを止める活動にしていきます。声掛けや手本を行うことで、視線がマグネットやシールに向かうことが第一かな・・。 ペンを持たせるとやみくもにペンを動かしてぐるぐると線を描くお子さん達は、大体手元は見ていないことが多く、腕を動かすことだけにおもしろさを感じているようです。目と手の協調的な動きを引き出したり、コントロールする意識を育みたいと考えています。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

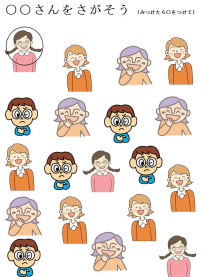

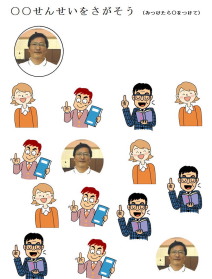

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)クラスや学年の友達や先生を探すというプリントです。先生や友達を見つけ出してまるで囲むようにします。このプリンの目的は「同じ・違う」ということを探すことですが、それ以上に友達や先生への興味を持って欲しいというのが一番の目的になります。 プリントは学校の授業でも使いましたが、夏休み等の宿題の一部として家庭学習用に使ってもらいました。認識の高いグループでは必要ありませんが、文字や数の基礎学習を行っているようなお子さん達は、クラスや他クラスの友達に自分から関わろうとはしませんし、対教員との関係だけで学校生活を送っているようなお子さんが多いのが現状です。 また、保護者についても自分の子のクラスの友達のことは授業参観でちらっと見るくらいで殆ど興味をしめさないという方が結構多かったです。母親同士が仲が良いとその母親の子どもには興味を持ってくれますが、親同士の関わりが少ないと「うちの子のクラス友達って誰?」ということに陥りやすいです。 宿題にすると問題文は当然基礎学習をやっているレベルのお子さん達ではわかりませんから、保護者と一緒にやることになります。「○○さんはどこ?」「○○先生はどこ?」とお子さんと一緒に宿題を行うことで、自分のお子さんの周囲にいる友達や担任以外の学年の先生方にも興味関心を持ってもらえればと考えます。 ※プリントの例はイラストですが、本物は友達や先生の顔の写真を使っています。 |

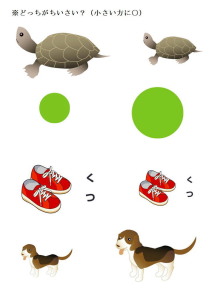

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)プリントは授業で使うのではなく、夏休みの宿題として使いました。保護者と一緒にやることになるので、親御さんにも扱いやすい内容にしてあります。 「どっちが大きい」・「どっちが小さい」・「どっちが長い」・「どっちが短い」・「同じものはどれ?」・「違うものはどれ?」「仲間集めをしよう」「この名前は?」などのプリントですが、宿題として家庭で保護者と取り組んでもらうことで、保護者にもお子さんがどこでつまずいているか・どの部分は理解しているのかがわかるようにしました。 学期末に成績表が各ご家庭に配られますが、あの狭いスペースでは具体的な例を挙げて今の力についてたくさん書き込むことは難しいので、宿題として実際にお子さんとやることで「ああ、なるほど」と分かってもらえるようにしたわけです。 |

ひもの結び方の形が固定されて見てわかりやすくなるかと思った「1」の練習台ですが、兎に角手元を見ない生徒さんなので、これでは無理だと言うことで昔ながらのひも結びの練習台に変えました。 対面して少しずつひもの結び方をやっていこうとしましたが、手元を見ない位なので教員の見本の動きも見ません。仕方がないので、対面式ではなく背中に回って後ろ側から見本のひも結びを少しずつやり、それを手を取って同じような形にやっていく方法です。しばらくやって様子を見、それでもダメなようなら「3」を考えて行きます。 |

波の音を作るのは、昔はどこの家庭にもあった柳行李(やなぎごおり)に大豆を入れて左右に振るようにして作っていましたが、柳行李(やなぎごおり)自体がもうなかなか手に入りませんから、100円ショップで簡単に手に入り安くてすぐに作れるオーシャンドラムを作りました。 (学習時の使い方) 子どもたちが、自分でざるを持つか抱えてざるを傾けることで、自分から波の音を作って楽しむという体の使い方もあるし、自分で持てないようであれば、ざるの中に丸棒を通して左右に台を置き、少しの力でざるが傾くようにすれば障がいの重いお子さんにも使えるようになるでしょう。 (※「肢体不自由児用のオーシャンドラム」は、「音楽」のページで紹介していますので、そちらを御覧ください。) (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

こちらのオーシャンドラムは、肢体不自由の支援学校時代の同僚のE先生が作ったものです。 こちらのオーシャンドラムは、肢体不自由の支援学校時代の同僚のE先生が作ったものです。段ボール板とガムテープで作られています。感触遊びの授業用に作られたもので、大豆の感触を楽しみながら波の音も同時に楽しめるようにしてあります。上のオーシャンドラムとは違い、感触遊びができるように蓋はついていません。この点がいいところです。 できるだけ材料代がかからないで簡単に作れるという点がいいですね。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これはスイッチ部分に棒を付けることで、手・腕が触れるだけでも・どんな角度からでも、スイッチがはいって音が出せるものです。机に取り付けたり、車椅子のテーブルに取り付けて使います。足のコントロールで使う時は、下向きに取り付けます。腕や足のコントロール学習を目的とした、肢体不自由のお子さん向けです。また、ことばが出ないお子さんに意思表示をおこさせることを目的に使用することもできます。(「はい」の時には、1回スイッチを押す。「いいえ」の時には2回スイッチを押すなど) (材料)玄関用チャイム・大型のボタンスイッチ・ベニヤ板(9㎜厚)・木の棒・コード・L字金具(4) (作り方) 大型ボタンスイッチの押す部分が指で押しやすいようにすりばち状にへこんでいるので、棒が接着しやすいようにサンドペーパーで平らにしてから、瞬間接着剤で取り付けるようにします。机やテーブルに差し込む為の板の部分は、左右にL字状になるようにします。(これで机等にはさみこむわけです。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは、板の上に乗ってユラユラした状態でバランスをとるものです。この教材の上に板を乗せて使います。(板は、ホームセンターで売っている厚さが15㎜以上ある板を使います。) (学習時の使い方) 板の大きさは、お子さんが乗れる位の大きさです。板の上にお子さんが座ったり立ったりしたら、板を大人がゆっくり左右や前後や斜めに動かします。倒れないように座った(立った)状態で体のバランスをとるようにします。全身のバランス感覚を向上させる教材教具です。安全パッドを巻いたのは、床や畳を傷つけないようにするためです。以前、空き缶を使って「地震体験ボード」を作りましたが、その応用です。 (材料・作り方) 100円ショップの太い丸棒、赤ちゃんの事故防止商品の「安全パッド」・ビニールテープ、12㎜厚のベニヤ板 ①100円ショップ(ダイソー)の工作コーナーに売っている木の太い丸棒に赤ちゃんの事故防止商品を売っているところにあるクッションを巻き、ビニールテープではずれないように巻いたら完成。 |

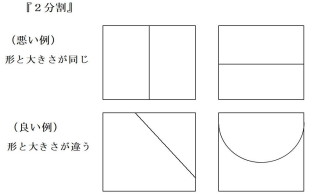

パズル(分割絵カード)を作る時に知っておきたいパズルの基本です。 パズル(分割絵カード)を作る時に知っておきたいパズルの基本です。左の図のように、パズルは同じ形・同じ大きさに分割すると子どもたちには違いがわかりづらくなります。分割する際には、形や大きさが明らかに違うように分割するようにします。 真ん中の図は、パズルのままの状態とパズルを合わせやすいように枠のある台がある状態を表しています。枠があると、子どもたちは、カードを組み合わせて並べるのがよりわかりやすくなります。 右の図では、分割したカードの形や大きさ・枠のある台・見本になる絵や写真が台に貼ってある状態を表しています。 ※お子さんによって違いますが、認識力の高いお子さんは、分割されたものの形や大きさが同じでも、枠が台に付いていなくてもパズルができます。認識力が低くなると、上にあげたように配慮がないパズルでは難しくなります。障がいの重いお子さんには、「良い例」を参考してパズルを作るようにすることで、課題学習で使える教材にパズルがなっていきます。 (私が作ってきたパズルにも、配慮が足らないものがあります。授業で使う中で変えていきましたが、若い先生方が同じようなミスをしないようにこの例を載せています。) |

2分割・3分割の簡単な絵カードです。子どもたちになじみのあるキャラクターを絵にしています。 100円ショップをはじめとして、分割の絵カードはいくらでも手に入るようになりました。ただ、よく見てみると、2分割・3分割といった単純なものはあまり売ってなく、複雑なパズルの状態になっているカードが殆どです。 パズルになっているカードは、特別支援学校の小学部のお子さん達には、かなり難しいと言えるでしょう。そこで2分割・3分割・4分割・5分割のカードを用意し、学習に使うことにしました。使う絵や写真は、子どもたちになじみのあるディズニーのキャラクターやアンパンマン、自分の顔の写真や食べ物のイラスト・冷蔵庫等の身近な道具のイラストを使ってあります。 直線になっていると触覚を頼りにしてカードを合わせていくことが難しいからです。台になる部分は厚紙やベニヤ板を使っていないので、定規とカッターナイフだけで簡単に作れます。 (右の写真の100円ショップで売っているEVAボードを使用。これは柔らかいゴムのような感触で、カットもカッターナイフで簡単に切ることができます。) (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り3」をご覧下さい。 |

分割絵カードの曲線版です。大人は直線で分割されたほうがやさしいと思いがちですが、直線で分割されたほうが児童には難しいので、初めは輪郭を頼りにできる曲線の分割絵で指導します。 こちらができたら、上で紹介している直線の分割絵のほうに進めます。担当していたお子さんの1人が直線の分割はできなかったので、曲線のものを作りました。 (材料・道具)(作り方) 上の「分割カード」と同じです。 |

この絵のライオンが主人公になる絵本があり、以前読み聞かせをしたときに同僚の女の先生から、「このライオンのパズルがあったらいいなあ」と言われていたので、作ったライオンのパズルです。 下絵のライオンを見ながら簡単にはめていけるようにパズルの片は四角にしてあります。このお子さんの場合は絵を見てパズルをはめていけるので、四角にしてあります。 (※パズルの一片は、実は四角が1番難しいことがあります。殆どのお子さんは、パズルの絵よりもパズルの下絵の形を見てはめることが多いからです。複雑な一片のほうが、こういったお子さん達にはむしろはめやすいのです。) |

このパズルは100円ショップダイソーで売っていたマットと将棋盤を組み合わせて作ったものです。パズルとしては難しいものですが、作るのは割合簡単です。 自作の絵とは違いマットに印刷された絵柄(ディズニーキャラクター)がとてもきれいなので、仕上がりもいいものになります。マットを分割してカッターナイフで切り、将棋盤の箱の大きさに合わせるだけですから20~30分で作れます。 (材料・道具、作り方) 100円ショップで売っているマット(キャラクターの柄)・将棋盤・カラーボード、カッターナイフ、定規、サインペン、ボンド ①将棋盤の底側のサイズに合わせて、マットにサインペン等で線を引き、マットの縦・横をカッターナイフで切ります。 ③マットの裏側に線を自由に引きます。 ④線に沿ってカッターナイフで切れば、パズルが完成です。 |

運筆練習のための三角形と丸のトレースです。 (学習時の使い方) 鉛筆等を溝に入れて形に添ってペンを動かしていきます。指でなぞるように動かしても良いでしょう。 実際に使ってみるとお子さん達には少々退屈な教材になります。描いた軌跡が残らないので、しばらくやっていると飽きてしまいます。マグネットシートを使った運筆練習のほうが、描いた線が残るのでお子さん達にはわかりやすいようです。 |

運筆練習の為の枠内トレースの小さいサイズのものです。 100円ショップの樹脂製のまな板を材料として使っています。まな板がややそってしまうのが難点ですが、小さいサイズなので使いやすいようです。 個々のお子さんによって使いやすい・ペンを動かしやすいサイズがありますので、トレースはもっと小さいサイズやもっと大きいサイズを用意し、お子さん達の様子を見て、そのお子さんが使いやすいものを選んであげられるといいでしょう。 (材料・道具、作り方) ダイソーの樹脂製のまな板、電動ドリル、電動ジグソー、赤鉛筆、定規、コンパス、キリ、ヤスリ ①まな板に直線や曲線を定規やコンパスを使って描きます。 ②スタートになる所にキリで穴を開け、その穴にドリルの刃を当ててドリルで穴を開けます。 ③ドリルで開けた穴に電動ジグソーを差し込んで線や曲線を切っていきます。 ④ジグソーで切った線をヤスリでこすって滑らかにします。 |

個別学習の時間に「仲間分け」の学習をやっていて、児童が食べ物のカード4~5種類なら仲間分けができるようになってきたので、カードの種類を増やすと共にカードの中に場所のカードや身近な道具のカード、友達のカードも用意し、仲間分け学習を行いながら、ものの名前や友達の名前の理解を広げることも同時に行っていこうと考えて制作したものです。 カードは、場所に関しては学校の教室・トイレ・体育館・プレイ室など。友達カードは学年の友達のカードを2枚ずつ。身近な道具・食べ物カードは、公文のカードを写真に撮って使っています。 カードのサイズは縦3㎝・横4㎝ほどで、印刷したものを厚画用紙にのりで貼って持ちやすくしてあります。枠になる台は、100円ショップで売っているEVAボードを材料にして作ってあります。ある程度枠があったほうが、児童にはカード置きやすいようです。1枚ずつ置くように枠が細分化すると逆に置きづらいようなので、1枚ずつ入れるような形にはしてありません。 |

立ててある見本のカードを見て、それと同じカードをそのカードの前に並べる教材です。 (材料は、厚紙です。) (学習時の使い方) カードの内容は、友達や先生の顔写真のカード・ミカンや味噌汁・カレーといった食べ物のカード・スプーンや靴やカメラといった身近な道具のカードになっています。 見本を見て同じものを並べられるようになれば、作業所などで同じ部品を箱に並べたりすることができるようになっていきますし、クラスでトランプのババ抜きを行う際に、同じカードが2枚来たら捨てるということもできるようになるかもしれません。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

肢体不自由の特別支援学校時代に、発語がなく四肢マヒの重度のお子さんを担当したことがあります。そのお子さんは、先輩の先生の指導でひらがな文字を獲得し、肘で文字盤のひらがな文字を指し示すことができるようになっていました。ただ、お母さんとは文字盤で意思疎通が図れるのですが、新任だった私にはその子がどの文字を肘で指し示しているのかわかりませんでした。同じ学年の重複クラスのベテランの先生方もわからなくて苦労したことを思いだします。 このコミュニケーションボードは、ひらがなを獲得していて発語のないお子さん用のものです。ひらがなだけでなく、数字と「痛い・気持ちが悪い・暑い・寒い・嫌・好き・ごめんなさい・わからない」等のイラストも載せることで、お子さんが使いやすくしました。特別支援学校のお子さん以外の一般の方でも使える内容になっていると思います。 |

文字や数字やイラストの配列自体は上の「コミュニケーションボード」と同じです。こちらのほうは、携帯しやすいようにインジェクトプリンタ用光沢フィルムA4(三菱化学)に印刷したものです。 防水ではありませんが、薄いフィルムなので折り畳んでも丸めても大丈夫ですので、携帯しやすいのがいいところです。(但し、摩耗にはそんなには強くないので、乱暴に折ったりものにこすりつけたりすると印字面が消えやすいです。) 光沢フィルムは、大きなパソコンショップのプリンターの用紙売り場にいけば売っています。 |

こちらのシートは「インクジェット用のOHPシート」(サンワサプライ株式会社製)に印刷したものです。 上の「光沢フィルム」よりも印字がきれいに出ます。これもパソコンショップのプリンター用紙のところに売っているものです。光沢フィルムよりも厚目になっていますが、紙などに比べると非常に薄いものです。 OHPシートですので、折り曲げて使うというものではありませんが、丸めても特に問題はありません。携帯しやすいということでは、コミュニケーションボードよりもいいでしょう。上の光沢フィルムと用途に応じて使えるものになると思います。 |

食べ物や冷蔵庫などの身近な道具、トラック・救急車・消防車などの乗り物などのカードです。 (学習時の使い方) 授業ではL盤のサイズのカードを学習グループの全員でカルタのようにして取ります。そのときは早い遅いにかかわらずカードが取れるように人数分用意していきます。 生活経験が少ないお子さんや語彙が少ないお子さんの場合、ものの名前を知らないことが多いです。体温計を例にして考えると、どのお子さんも必ずといってよいほど体温計を使った経験があるのに、「体温計はどれ?」と聞かれてもわからないのです。 おそらく体温計を使う際に親御さんは、いちいち「体温計で熱があるか測ろう。」と言ってお子さんに体温計を見せながら「たいおんけい」と言って教えることは少ないからでしょう。歩道橋や郵便ポスト・横断歩道なども同じようなことではないでしょうか。 夏休みの宿題でものの名前の問題をプリントで出しますが、できた・できないで終わらせないように、ご家族がお子さんと一緒にカードを使ってカルタのようにやってもらい、お子さんのどの部分が弱いのかわかってもらうこと・発語がないから知的に高くないからなどの理由で黙ってすごしていたこと(ものや道具の名前など)を声に出してお子さんに教えていく大事さに気づいてもらいたいという思いで作った家庭学習用のカードです。夏休みの宿題の付録のようなもので、学習グループの8人分を作りました。 ※写真のカードの例は、カード全体の2/3程度のものです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)個別の学習で、ものや人の弁別学習をおこなう為のものです。 担当するお子さんは、一人は比較的腕を動かせる子で、もう1人は腕を動かすのがなんとか少しできる(腕をコントロールして動かすことが難しい)子です。 2人とも発語はありませんが、内言語はそれなりに持っているようです。こちらからの問いかけに対して、その内容をどのくらい正しく理解しているのかをカードを選ばせることで確認したり、新たにものや人の名前を学習していく時に使います。 腕を比較的よく動かせる子のほうは、この課題と並行してコミュニケーションカードも課題にしていく予定です。 (材料・道具)デジタルカメラ、L版の写真用紙、ラミネーターとフィルム、ベニヤ板、角材、木工用ボンド (作り方)友達や食べ物や生活の道具などの写真(または、公文式で出ている各カードはそのまま使います。)をL版の大きさに印刷します。それをラミネーターでフィルム化しカードにします。提示台はベニヤ板の角に丸みをつけたものの上に、細い角材(板状の棒)をカードがはさめる間隔をあけてボンドで貼り付けるだけです。 |

みなさんが、よくご存じのブラックボックスです。 (学習時の使い方) 箱の中に手を入れ、一体何が入っているんだろうと手や指の感触だけで中に入っているものを当てる箱ですが、使い道はそれ以外にも考えられます。 ゲームなどの遊びで、「今日の順番はどうかな?」と言って子どもたちに番号札を引かせたり、係活動の内容を選んだり(できれば、ガシャポンのカプセルに紙を入れておくといいですね。)と先生方のアイデア次第で、色々な場面で使えると思います。 手を入れる部分は、段ボールに切り込みをいれただけですと手を入れる時や箱の中から手を抜くときに引っかかったりしやすいですし、使っているうちにその部分がぼろぼろになりやすいです。また、手を入れるとすぐに箱の中が見えてしまったりしますが、排水口(シンク)のゴムカバーでしたら、今まであげたような点が解消されます。100円ショップでも売っていますので、材料代も少なくてすみます。 (材料・道具)(作り方) 0から始める教材作り3 のページをご覧下さい。 |

床の上に魚をちらばして魚釣りを行うのもいいのですが、どうも魚釣りという感じがしません。魚は水の中にいるわけですから、釣り上げる魚と水はセットで考えたいものです。この魚釣りの魚は、ラミネーターされていて発泡スチレンボードも這ってあるので、大きなたらい等に水を張って、その中に浮かべることができます。これでかなり魚釣りのイメージに近くなってきました。 ダブルクリップは、ひろげた状態で使うときは、釣り糸の先がフックになっているものを使います。フックは、100円ショップに売っているフックを使うと便利です。釣り糸の先に磁石をつけて使うときは、マグネットシートを糸の先に結んでつけるなどして、ダブルクリップはたたんで磁石がつきやすいようにして使います。手や腕の操作、目と手の協応動作の向上など、遊びながら身についていけるでしょう。 (材料・道具)(作り方) 発泡スチレンボード(100円ショップではカラーボードという名称で売っていることがあるので、わからない時には店員さんに聞くといいでしょう。ホームセンターでも売っています。)、ダブルクリップ、竿に使う棒、糸(たこ糸)、ラミネーター、ラミネートフィルム、パソコン、プリンター     ①インターネットで魚の絵で無料の物をダウンロードします。(イラストの上でマウスを右クリックし、「名前をつけて保存」にします。) ①インターネットで魚の絵で無料の物をダウンロードします。(イラストの上でマウスを右クリックし、「名前をつけて保存」にします。)②「一太郎」や「Word」で画像を貼りつけて、プリンターで印刷します。(可能ならば絵を反転したものも印刷しておくといいでしょう。) ③印刷した魚の絵をはさみで切ります。(おおざっぱでいいと思います。) ④印刷した絵をラミネーターでラミネートします。これで水に濡れても大丈夫です。 ⑤ラミネートした絵の周囲をはさみで切ります。  ⑥ボンドか両面テープで発泡スチレンボードに貼りつけます。 ⑦カッターナイフでスチレンボードを切ります。 ⑧右の写真のように、ダブルクリップを取り付けます。 ⑨竿は100円ショップに行けば竹の棒が3本100円位で売っています。 |

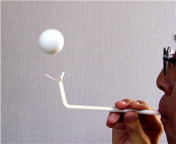

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)紙コップを持って、ストローを口に含んで息を吐きかけます。上手に息を吐き続ければピンポン球が宙に浮き上がります。 呼気訓練が遊びながらできますが、正直なところ息を吐き続けてピンポン球を宙に浮かすのは大人でも結構難しいです。ある程度呼気が上手にできるようになったお子さん用のものと考えた方が良いでしょう。 真ん中のものは、ストローの先端をはさで切って広げたもので簡単に作れるタイプです。玉はピンポン球ではなく、発泡スチロールの玉を使っています。これでしたら、作るのに30秒もかかりません。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。(※下の作り方は、上の真ん中の写真のストローのものです。) 折り曲がるストロー、はさみ、ピンポン球か発砲スチロールの球(ホームセンターの発砲スチロールの棚に置いてあります。)     ①ストローの曲がる部分の方の先端を2㎝位写真のように切ります。 ①ストローの曲がる部分の方の先端を2㎝位写真のように切ります。②切った部分を外側に広げます。球をのせる関係でなるべく全体が平らになるように広げます。 ③ピンポン球が発泡スチロールの球をのせたら、ゆっくり息を吹き込んで次第に強く吹くと球が空中に浮かび上がります。簡単でおもしろいですよ。 |

100円ショップのダイソーで売っている「LED不思議なキャンドル」とファイルフォルダーを使った呼気訓練具になります。 このキャンドルはセンサーがついていて強く吹き付けるとLEDのライトが消えるようになっているものです。このキャンドルにファイルフォルダーのシートを巻くことで、強く息を吹き付けるとシートが曇るようになります。 シートが曇らないようであれば、呼気の強さが足らないことが目に見えてわかります。キャンドルにシートをつけない状態で息を吹き付けキャンドルのライトを消せることができたお子さんが、次にチャレンジするものになります。シートが筒状で長くなっているので、息をより強く吹き付けないとライトは消えません。 |

呼気訓練用のものになります。箱の部分が二重になっているので、スライドすることで距離を伸ばすことができます。 ストローで息を吹き出します。羽の上側に息を当てるようにすると、くるくる回転して箱の端の溝の部分で止まります。 材料は工作用紙・紙筒(ラップの紙の芯)、ボンド、竹のひご、折れ曲がるストロー |

上の呼気訓練具よりも更に簡単に作れるものです。直線のコースはマグネットシートをカラーボードに切って貼るだけです。曲線のほうは、マグネットバンドを使っています。 箱は100円ショップ(ダイソー)の収納箱で、他の材料(マグネットバンド・マグネットシート。カラーボード・両面テープ)も全て100円ショップ(ダイソー)で売っているので、すぐ手に入ります。 お子さんが吹いて転がしたピンポン球が穴に落ちると、下の段には傾斜がつけてあるので、ピンポン球は手元に戻ってきます。下の段は、ピンポン球・マグネットバンド、カラーボードの収納スペースにもなります。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

遊び感覚で使える呼気訓練具です。 特別支援学校には、「~を~して」といった教員からのことばによる指示理解の力は持っていても、声を出して会話ができないお子さん達がたくさんいます。学校によって実態は違いますが、ことばがでないお子さんや出ても不明瞭なことばが数語というお子さんが、学校のお子さん達の大半というところが多いと思います。 高等部になると中学校の特学から入ってくる生徒さんが増えるのでその割合は減ってきますが、小学部・中学部ではお喋りができないお子さん達のほうが多いでしょう。 何とか数語は喋れる(声に出せるが明瞭ではない)お子さん達を見ていると、息の出し方が変だなあと思うことがあります。あごを余り動かそうとしないで喋ろうとしているお子さんや、一音ずつ腹式呼吸をするようにお腹をぐっと引っ込ませるお子さん、息を吐き出して話すのではなく、一音一音息を吸い込むようにして声を出すお子さんと様々です。 私の受け持っているクラスにもそういったお子さん達がいるので、息のコントロールを練習する教材を作ることにしました。息づかいには、ゆっくりと吹き続けるソフトブローと一気に力強く吐き出すハードブローがありますが、この教材・教具ではソフトブローの練習を行うことを目的としています。簡単にできる段階から少しずつ難しくなるように、穴の開いた板は発泡スチレンボードを置き換えることで変えられるようにしたものです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

上で紹介したソフトブロー練習のための「フーフーピンポン球落とし」の簡易版(簡単版)です。 上のものとの違う点は、上のものはボードを変えることで、お子さん達の学習の進み具合に応じて難易度を変えるということができますが、こちらはそれができないということす。ただ、簡単に作れるので、誰でもすぐに作れてお子さん達の学習にすぐに対応できるのが、最大のメリットです。制作時間は、20分位しかかからないでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

フーッと息を吐き出す呼気訓練用の教材です。 写真の左側を見ると、への字型の板が見えます。この厚紙の板を使うことで、写真の左側から2番目・3番目のように傾斜ができたり、ピンポン球をジャンプさせたりできます。 ソフトブローとハードブローが両方できるものになっています。この点が、子どもたちが飽きないで続けられるようにした工夫点です。  呼び出し用のベルを使う場合は、ピンポン球ではなくビー玉やスーパーボールや木の玉などの重さのある球に変えます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

フーッと息を吐き出す・吹き出す呼気訓練用の教材・教具です。 風車に息を吹きかけると回りますが、お子さん達はそれでは飽きやすいので、ピンポン球を吹いて穴に入れる・自分がねらった穴にピンポン球を入れる・・・という課題で使ったものです。初めは息の出し方が下手でピンポン球が動きませんでしたが、慣れてくると風車とは違い、楽しみながら続けてチャレンジすることができるようになりました。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

| 呼気訓練具フーフー4 |

こちらはピンポン球ではなく木の玉を粋で転がして穴に入れるものです。 ピンポン球よりも木の玉は重いので、子どもたちは苦労してやっていました。余り難しくなるとやる気が低下してしまうので、これよりも上のピンポン球を使ったもののほうが、お子さん達には合っていたようです。 |

呼気訓練の教材・教具は、ピンポン球などを吹いて穴等に落としたり、風車を回したりするものが殆どです。材料に木の板を使うことが多いのですが、木工をやらない先生方やご家族の方々が作りやすいように100円ショップ(ダイソー)で売っている梱包用パッキンケース(紙の箱)と工作用紙・カラーペーパーを使って作る呼気訓練具です。 直線のコース・曲線のコースと上り坂コースがあります。木の板で作る時には、各コースを別々の板で作って使う際に入れ替えるのですが、もっと簡単にできるようにと考えたものです。30分位でできます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは学校にあった「迷路」の廃棄処分になったものを、子どもたちが使えるように色を塗り直し底を改良したものです。底に半円球のケースが付いているので、指で少し押すくらいで迷路内の玉を転がすことができます。 本来は底に3㎝厚くらいのスポンジが貼ってあって、指の力が弱い子や両手で持てない子・足で操作する子でも机や床に置いて、迷路の隅を押すことで傾きがつけられるものです。スポンジが堅くなって、大人の力で押してもびくともしなくなっていたので、堅くなってしまったスポンジ部分をはがし、半球状のケースを取り付けて以前と同じように使えるようにしました。底を変えてからは、子どもたちが、休み時間に遊んでいました。筋ジスのお子さんでも、指で押して使えます。 (材料・作り方) 半球状のケースは、ホームセンターの自転車の小物売り場でで見つけました。半球状のケースはそのままでは迷路が傾いてしまって安定しないので、底の部分を電動サンダーで削って、やや平らにしてから接着剤で取り付けます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 神経衰弱が好きだという転校生のお子さんが、友達の名前を覚えたり友達に対して関心をもってくれるようなきっかけになればいいなということで、食べ物カードの神経衰弱編とは別に、「友達カード編」を作ってみました。クラスの友達の顔写真でカードができています。 神経衰弱に使うカードは、食べ物カード(公文式のカードが使いやすいです。)のように子どもたちの関心の高いものから絵カードや色や数字・文字と何でも良いのですが、転校生のお子さんだけでなく元々いるお子さん達にも友達への関心をより持ってもらえればいいなあと思って使っています。給食後の短い時間でも使えますので、頭の体操を兼ねてやってみるといいですよ。 (材料)(作り方) 友達の写真や食べ物の写真を「一太郎」や「Word」などで、A4の紙に5㎝位の大きさに並べて同じものを2枚印刷します。はさみで切ってからラミネーターでラミネートし、それをカッターやはさみで切ってできあがりです。ラミネーターの角はできれば丸めに切ってとがった状態ではないようにしておきます。 |

初めて「神経衰弱」を行う子どもたち用の神経衰弱です。右の方は選ぶものが4枚しかないので、神経衰弱のルールがわかりやすくなっています。 まずはこちらでルールを覚え、神経衰弱のやり方がわかったら左の9枚の方に進みます。 選ぶ丸い板には、友達の顔の写真やバナナや車・スイカのイラストや写真が貼ってあります。 (材料・道具)(作り方) 0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは発語はないけれど、内言語をある程度持っている子の為の個別指導用(意思表示の明確化・言語理解の拡大)の教具です。 箱の中にはライトがあって、明かりを指示した側につけることで注意を喚起するようになっています。前の写真は差込式になっているので、色々な写真(お母さん・仲良しの先生・学校の色々な場所・友達・車椅子等の身近な身の回りの道具)と入れ替えができます。また、お子さんに見やすいようにBOXの角度を変えることができます。 教室内が明るすぎると、ライトをつけてもこちらが提示した側がわかりずらいので、カーテンを閉めるなどして室内を少し暗くする必要があります。 (材料) 9㎜厚ベニヤ板・L字金具・コード・透明アクリル板・トグルスイッチ(2)・蛍光灯(2)・光沢フィルム・コード・丸い棒(直径1㎝)、角度をつけるために使うネジ (作り方) BOXの大きさは、適当な大きさでいいと思いますが、ここでは写真の大きさ(A4サイズ)に合わせて幅を決めています。(横幅=A4×2)中に取り付ける蛍光灯は、密閉状態でも使用可能なタイプの60Wものを使います。(密閉状態では使えないものが多いので、購入する際には注意が必要です。)写真を印刷する用紙は、光の透過性が優れている光沢フィルムを使います。写真を挿入する透明アクリル板は二重にして、そこに写真を差し込むようにします。角度を付ける仕組みは、ホームセンターで売っている特殊なネジを使います。上の右から2番目の写真でBOXの後ろ側に回転軸になる丸棒がついているのがわかります。そこを支点にして弧を描き、ネジが移動する穴を弧状に開けます。 |

色の順番や色の名称もあわせて学習する配列ビーズです。 玉を通すひもはきつめにしてあります。そのことでつかんだ玉を滑らせるように入れていく必要性が出てきます。方向性のない押しつけるような手の動きを、なめらかな自分にわかる方向を持った運動に調整することも目的のひとつになる教材です。 (学習時の使い方) 見本の絵カードを見ながら、または、教員がひとつひとつ玉を見せていきながらおこないます。色の順番どおりに玉を選んでひもに通したり、教員と一緒に1個ずつ「赤」・「青」・「黄色」と玉を選んでいくことで、色の名称と玉の並びを覚えていきます。 細かな手の操作性を高める学習にもなります。障害の重いお子さんの場合、単にたまにひもを通せばいいと思い、色の順番は考えないでひもに通そうとしますので、その場合は教員が1個ずつ色を確認させながら行うようにしていくと、提示された色の玉と同じものを選ばなければいけないということが理解できるようになっていきます。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

運筆練習のための直線トレース・曲線トレース・ジグザグトレースです。 ベニヤ板でできていますが、子どもたちは線を意識することよりも板にマジックで描こうとすることが多かったので、運筆練習としては、この板でできたトレースよりも下のシート状のトレースやマグネットシートを使ったものの方が、実際には有効な教材でした。 |

上の枠内トレースは、薄いベニヤ板で作ったため板にゆがみが少しでもできると机に置いて使う際にがたがたしてしまい使いづらくなってしまいます。また、大きさが横に30㎝ほどあるので、実際に生徒が使うと使いづらい様子が見られました。 国語の授業で、点と点を結ぶ運筆練習がなかなかできないでいる生徒用に、以前のトレースよりも使いやすいものを作っていく必要性を感じたので、ゆがみが多少出ても取り扱いに困らないことや、大きさが以前使ったものよりも小さめになって使いやすいシート状のものに変えることにしました。 シートは100円ショップで売っているまな板シートやPPシートを使っています。生徒が使う様子を見て、改良していく予定でいます。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧下さい。 |

以前作ったブラックBOXと基本的には同じものですが、「これなあに?BOX」は、手を入れる穴が箱の左右にあるのと、ボックスの中身を調べている子の様子を見ている友達が、箱の中が何かわかるように、前面の蓋を取り外すと透明のアクリル板ごしに中身がわかるようになっています。 また、手を入れる穴のところは、以前は流しに使うシンクのゴムカバーを使いましたが、感触を嫌がるお子さん達も多かったので、今回はゴムカバーは使っていません。色々な学習場面で使える教材ですので、後は先生方のアイデア次第でしょうか。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)コミュニケーションカードは、内言語はもっているものの発語がないようなお子さんが、自分の意思(気持ち)を周囲の人に伝える手段として有効性の高いものです。 ことばが出ないことに対しては、機能的な問題なのか知恵遅れの問題なのか検証する必要がありますが、ここではその子の思いをどう他者に伝えるかということと、学校生活の中で次は何が行われるかといった短い見通しをその子にもってもらいやすくすることに的を絞ったコミュニケーションカードにしようとしました。 (学習時の使い方) 数年前に指導したM君は、コミュニケーションカードの活用を学習したことによって意思の疎通が図れるようになり、暴れていたのが落ち着いて生活・学習できるようになりましたが、今回は携帯版にすることで常に複数の子どもたちに提示できるように小さくしたものです。 玄関先で経験的に靴を脱ぐ・履くことはわかっていても、「靴を履いて・脱いで」といったことばと行動が結びついているのか不確かな状態のお子さんが多いので、ことばと行動が結びつくような指導に持って行けるように活用を考えていきます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)カゴの中に小さく切った紙をたくさん入れて、カゴから下がっているひもを引っ張って紙吹雪を作るものです。行田養護学校時代にやっていた教材教具研究グループの仲間の先生が作ったものです。今は載せていない「色々な教材教具3」のページに載せていたものです。HPの容量が厳しくなってきたので、かつての仲間の作品の紹介をやむを得ず削除しましたが、この「紙吹雪」は時々作り方を聞かれるので、ここに載せることにしました。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っている穴のあいているかご、ゴムバンド、ひも ①かごの前後左右の4カ所にゴムバンドをつけてバランスが取れるようにして吊すようにします。 ②かごの底側にお子さん達が引っ張るためのひもを取り付けます。 ③かごの底側に新聞紙を敷いて底上げし、紙吹雪に使う紙が大量でなくてもいいようにします。(かごの穴が小さくて紙が出ずらい場合は、はさみで穴と穴との間を切って穴を大きくします。) |

私の前の勤務校で一緒だった先生の依頼で作ったものです。通常は、目と手の協応動作の向上や1~5までの数の対応に使うものですが、依頼してきた先生の意図としては、数の学習で5のまとまりを教えるところまで使いたいとのことでした。 5色のリングは各5個ずつありますので、5のかたまりを学習するにはいいかもしれません。肢体不自由のお子さんですが、上肢のほうには特に問題はないようです。リング(木のリング)を作るのは5色で計25枚も用意しなければならないので、1枚ずつ電動糸のこで作るのは大変なので、100円ショップの丸板を使いましたが、元々丸板自体が○ではないというか楕円状になっているものもあり、切断面が荒くてペンキがよくのらないので、思ったような作りにはできなかったものです。 この後に同じものを作りましたが、その際には丸い板はホームセンターで売っているものを使い、塗装は水性ペンキではなくアクリル絵の具を使用しました。ホームセンターで売っている丸板はほぼ○ですが、1枚が80円もするので25枚で2000円にもなってしまうのが痛いですね。 左側が100円ショップの丸板を使って水性ペンキを塗った物で、右側がホームセンターで売っている穴の開いた丸板を使いアクリル絵の具で塗装したものです。 ※アクリル絵の具で塗装した方が、表面がなめらかで発色もいいです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)サーフディスクは底側が丸くなっているので、ディスクの上に座って上体を前後左右に傾けると、体全体が傾けた方向に傾くものです。余り傾けすぎるとひっくり返ってしまいますから、バランス感覚をしっかり使ってひっくり返らないようにしなければなりません。 (学習時の使い方) 上手になるとその場でくるくると回ることができるようになります。子どもたちが使う場合は、ディスクの面の取っ手部分に手を置くようにし、ディスクの端を握らないようにします。そうしないと傾きが大きくなったときに床面とディスクの間に手が入って痛めてしまことがあるからです。 サーフディスクを使う場合は、教員がそばで見ていないと手をはさむことが予想されるので、次回作る予定のサーフディスクには、万が一にも子どもたちが手をはさむ危険性がないもので、体が傾いたときに音が出る仕組みを入れることできればと考えています。 (材料・道具)(作り方) 12㎜から15㎜厚のベニヤ板、水性ペンキ、大きな円を描けるコンパス(厚画用紙に穴を開けてコンパスにします。)、L字の金具、 はさみ、ボンド、模造紙、厚画用紙、木ねじ、電動ドリル、電動ジグソー、定規、ボンド  ②模造紙に大きなコンパスで下の図のように半円を描き、上の方に線を引いて型紙の元を作ります。はさみで上の部分(弓状の形)を切ったら厚画用紙に貼り付けて、これを型紙にします。 ③型紙を使ってベニヤ板に6個の弓状の形を描きます。電動ジグソーで切って6個の弓状の板を作ります。 ④弓状の板3枚をボンドで貼り付けます。 ⑤残りの弓状の板3枚を真ん中で半分に切ります。6枚の板ができたら3枚をボンドで貼って2つのパーツにします。 ⑥座る部分の円盤に弓状の板をボンドで貼ります。L字金具で固定します。その板の左右に見本の模型(下の写真)のように半分に切ったパーツを左右にボンドとL字金具で貼ります。 ⑦写真の右側のように置いて揺らしてみて、修正が必要なら電動サンダーで床面に接する部分を削ります。 ⑧座る台にサンダーをかけてなめらかにしてから、左右に取っ手をつけます。ボンドでは不安なら、L字の金具も取り付けます。 ⑨水性ペンキを塗って乾燥させたら完成です。 |

リング通しや玉入れ等で、1個の穴に玉を入れたりリングを通すことができるようになったら、穴の数を2個に増やしていく次の課題に入ります。 穴が1個と2個では難易度がかなり違ってくるでしょう。2つの棒に板についている2つの穴を同時に入れなければならなくなるからです。 1カ所だけ入れられても、もう1カ所も同時に入れなければならないのは、最初はかなり困惑するかもしれません。その場合は、板にあけてある2個の穴をこの教材の穴よりもっと大きくしたものにしていくと良いでしょう。スモールステップで徐々に課題内容を上げていきます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)天気が悪くて、午後の自由遊びの時間に中庭で遊べない時、教室で子どもたち(小学部3年)が積み木やソフビの恐竜や怪獣を出して遊びだしました。友達同士で一緒に遊ぶことはできないし、人が何か楽しそうに遊んでいると、それを取り上げようとする子の多い集団です。 天気の悪い日に教室でも楽しく遊べ(それぞれが自分の世界で遊べ、友達に邪魔されずに遊びの世界に没頭できることで精神的に安定がもたらされる。)、やがてはその遊びの中に友達も入ってきて、友達同士で仲良く協力して遊べるようにと考え、その第一段階として遊びの世界に集中できるものとして作った「小さな町」です。 クラスのお子さん達の半数は、電車がとっても好きな子達なので、電車が好きな場所に自分で置けるようにしたものです。下で紹介した「小さな動物園」は、動物好きなお子さん用のものです。「小さな~」シリーズ(?)にして、取り合いにならないようにして、しばらく様子を見ることにしました。それぞれのお子さん達が自分の「小さい~」に慣れてきたら、大きなものを作り、クラスのみんなで協力して遊んでいく予定でいます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)小さな街(動物園・駅)は、1学期中子どもたちが飽きることなく毎日のように使って遊んでくれましたので、クラスのみんなが一度に関われるようなサイズの大きさの「みんなの街」を作ることにしました。 大きさは、今までの小さな街の5~6倍というものです。置き場所を考えるともうすこしサイズは小さいほうがいいのですが、クラスのみんなが一度に関われるようにしたいので、どうしても大きくなってしまいます。 今回大きいサイズを作るに際して、「小さな街」では電車好きの児童・動物好きの児童に配慮していたので、ウルトラマンやガンダム好きの児童と積み木が好きな児童の思いも満たせるようにしようと考えて作り出したのですが、建物をこの中に配置すると手狭になってしまうことがわかったので、鉄道のレール部分とちょっとメルヘンチックな山の部分以外は何も置かないことにしました。後は、子どもたちがこの大きなジオラマをどう使って遊ぶか見たうえで考えていこうと思っています。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

天気が悪くて、午後の自由遊びの時間に中庭で遊べない時、教室で子どもたちが積み木やソフビの恐竜や怪獣を出して遊びだしました。友達同士で一緒に遊ぶことはできないし、人が何か楽しそうに遊んでいると、それを取り上げようとする子の多い集団です。天気の悪い日に教室でも楽しく遊べ(それぞれが自分の世界で遊べ、友達に邪魔されずに遊びの世界に没頭できることで精神的に安定がもたらされる。)、やがてはその遊びの中に友達も入ってきて、友達同士で仲良く協力して遊べるようにと考え、その第一段階として遊びの世界に集中できるものとして作った「小さな動物園」です。 クラスのお子さんの中で、友達が遊んでいるものを独り占めしたくなってしまうお子さんがいますが、そのお子さんが動物の出ている絵本や写真集を毎日目にしているので、そのお子さん用に作った「小さな動物園」です。友達のものが気にならないくらい遊べるといいのですが・・。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているD・Dトレー・人工芝・園芸コーナーに売っている数種類の小さな花・カラーボード(B4サイズとA4サイズ)・巻きす・動物や人間・恐竜のミニチュア、園芸コーナーに売っている小石、木工用のボンド、はさみ、定規、ペン、マット(カッターナイフを使うときのマット)、カッターナイフ ②人工芝をはさみで適当な形に切ります。人工芝の裏側の突起部分はそのままでもいいのですが、はさみで切り落とすことで高さがその分低くなり、座りもよくなります。トレーに置いてみて感じをみます。 ③小さな花をはさみで切り、人工芝の所に差し込みます。 ⑤池の周りに小石をボンドで貼りつけます。ボンドを池のぐるりに多めに出して、その上に小石を載せていき、必要ならまたボンドを入れていきます。 ⑦人形や動物、恐竜などを配置すれば完成です。子どもたちに渡すときは、人形や動物はケースに入れて渡し、好きに配置させます。  ※音の出る絵本(動物)からICの部分をはずし、それを動物園の雰囲気作りのために使ってもらいます。これで、ちょっと臨場感も出るでしょう。 |

配列ビーズは、以前100円ショップの健康器具の木の玉を使ったものを作りましたが、今回のものはもっと簡単にできるものはと考えて作ったものです。(※正直なところ、この配列ビーズは使う子どもの立場に立てば、これは使いづらいのでいい教材とはいえないです。悪い例として載せています。) 100円ショップの手芸コーナーに売っているループエンドとひもを使っていますが、確かに簡単にできるものの、ループエンド自体が1㎝位の玉なので、障害を持ったお子さんが使うには小さすぎる気がします。ダイソーで売っている健康器具のほうの玉は木でできていて2㎝くらいあるので、持ちやすいです。簡単をとるか少し面倒でも使いやすいほうをとるか・・ですね。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)学習グループで担当しているお子さん達に運筆練習を行おうとしたとき、一人のお子さんは渡されたものをなんでもくるくると器用に回して遊んでしまい、もう一人のお子さんは机の上の教材等を手で払いのけて机の下に落としてしまうので、机に向かって運筆練習をすることができません。 そこで昨年までの学習担当者の先生に聞いたところ、黒板にチョークで好きになぐり書きや丸を書くことをやっていたということだったので、渡されたものを回転させたり机の上のものを手で払いのけることができない黒板での運筆練習を行うことにしました。 運筆練習は、どこを書いたらいいのか子どもたちにわかりづらいので、黒板に磁石で貼れるものを使うことにしました。これはなぞる幅を自在に変えることができるので、子どもたちのスキルに合わせて幅を広く取ったり狭くしたりできます。直線・曲線・L字タイプと簡単に用意できるので作りやすい教材です。 (材料)100円ショップのダイソーで売っているマグネットシート、はさみ、板目か厚画用紙、両面テープ (作り方)板目または厚画用紙をはさみで切って裏側にマグネットシートを貼るだけです。 |

運筆練習は、今まで黒板にマグネットシートを貼って行ったり、玩具の「おえかきがっこう」を使ってやったりしてきたのですが、1対2での指導では黒板でやろうとすると1対1にならざるを得ない関係で、もう1人の子がふらふら出歩いてしまったりと難しい面がありました。 お絵かきボードの方は、線を自由に書くにはいいのですが、直線やジグザグや曲線を書くという課題を実行させるのが難しかったので、ホワイトボードを活用してそれらの問題点を解消すべく用意したものです。 100円ショップで材料がすぐに手にはいるので作るのも簡単ですし、200円~300円ほどでお金の負担が少ないのも助かります。練習させたい線の形は、マグネットシートを変えればすぐに対応できるので使いやすいです。引かせたい線のマグネットシートで作る隙間も狭めたい広げたりがすぐにできるので、使うお子さんの状態に合わせやすいです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

平衡感覚(バランス感覚)を鍛えるバランスボードです。 (学習時の使い方) ボードの上に乗ってから、ボードが傾きすぎて倒れないようにバランスをとります。底の部分の面積がある程度は広く取ってあるので、小学部のお子さん達でも使えるでしょう。上手にバランスを取らないと倒れてしまいますので、慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。倒れて机等にぶつからないように気をつけながら、遊び感覚で教室や廊下でチャレンジしてみるといいでしょう。私のクラス(小3)で使ってみる予定でいます。 |

足を乗せると体重で足が沈んでいきますが、床面までつくことはないので、片足で立ってバランスをとるようにして使います。 (学習時の使い方) 子どもたちが使う場合は、教員が「片足をあげてください。」「10まで数えます。」と言って、「1・2・3・・・10」と数えてバランスを取っていられるか競争したりするといいでしょう。 市販品は、EVAスポンジのやや硬めのものでできていると思います。EVAスポンジは軟らかいものから硬めのものと色々あります。最近では、ホームセンターで堅さの違うものが売っていることがありますので、それを使うと良いでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)BDアダプターは、おもちゃや電気機器にそれをつなげることで、手に障害のあるお子さんでも、自分の意志でスイッチを押すことで音楽を鳴らしたり、おもちゃを動かしたりできるものです。 私の学校の先生が作ったものは、スイッチ部分が棒状のジョイスティックタイプになっています。障害が重いお子さんの場合は、指先でものを押すことは難しいので、どの角度でも押せばスイッチがONになる棒状のジョイスティックタイプがいいです。指先に力を入れられるお子さんならば、写真のようなボタン式の簡単なスイッチでも大丈夫です。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)BDアダプターは、おもちゃやラジカセなどを手元のスイッチで動かせるようにするものです。 スイッチをボタン式にすれば押してON・手をはなせばOFFになりますし、マイクロスイッチを使えば一度押せばずっとONになり、もう一度押すことでOFFにできます。また、スイッチの形状をジョイステック型にすればON・OFFがより楽になります。手や腕に障害があっても、自分の意志でおもちゃを動かして遊んだり、ラジカセ等をつけて音楽を聴いたりすることができるようになるものです。 BDアダプター自体は教材・教具ではありません。アダプターをつなげるおもちゃやラジカセなどのものと個々のお子さんに合わせたスイッチとがセットになってひとつの教材・教具になります。個々のお子さんの障害の状態や学習のねらいがあって、それを達成するために力になるものというとらえ方でしょうか・・。私は、保護者の方からたまたまスイッチの形状の改善を頼まれてBDアダプターを手にしたので、材料や作り方は私流?なものです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ボタン式のスイッチは、大きいものが235円くらいなので、値段も手頃で使いやすいスイッチと言えます。スイッチを押す部分は、人間の指の形に合うように平らではなくてやや中央がくぼんだようになっています。普通に使うのならばそのままで良いのですが、指先の力が弱いお子さんですとスイッチを押すための指先に込める力が弱かったり、指先のコントロールが難しいお子さんですと押す部分が小さいために押しづらいということになります。 押しやすくするもっとも簡単な方法は、押す部分を大きく広げてやることです。黒板に資料やプリントなど貼り付ける時に使っているマグネットを押す部分に取り付けます。これで指先だけでなく手のひらでも押せるようになります。 (※マグネットをボタンスイッチに取り付けるときは、押す部分がへこんでいるので、サンダー等で削って平らにしないと貼り付けることができません。) (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)BDアダプターのスイッチ部分になる簡単なスイッチです。100円ショップで売っているプッシュライトなので、どこでも手に入れることができます。 プッシュライトは、押してスイッチONにするとライトもついて楽しいです。プッシュライトの内部に導線を結びつけるところがちょっと細かい作業になりますが、材料代が200円ちょっとですむので作りやすいものです。 材料が簡単に手に入りすぐに作れるので、肢体不自由のお子さん達にお勧めのものになります。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは、上肢に障害のあるお子さんが、お絵かきボードで遊ぶときに使うホルダー付きのペンです。 通常のペンのままだと握ることが障害から難しいので、握りやすくするために、ゴルフの練習用のプラスチックボールをホルダーにしたものです。通常の場合と違い、ペンにボールが付いているので、自分の握りやすい状態でペンを使えます。 お絵かきボードに関しても、通常のままでは使いづらいので、その子に合わせて高さ・固定の仕方・傾きを調整できる台のようなものがが必要になります。 (材料)お絵かきボード用のペン・ゴルフのプラスチックボール (作り方) ゴルフのプラスチックボールの穴の部分をカッターナイフでペンが入る程度に広げます。お絵かきペンを差し込んでとりあえず完成ですが、実際握って使いながらペンの長さの調整(ペン先・ペンの突き出した部分)をおこないます。特に突き出した部分の長さが使い勝手に合わない場合は、金切りのこで使いやすい長さに切断し、切断面は鉄工用のやすりで滑らかになるまで磨きます。 ※詳しくは、「0から始める教材作り」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)指先や手首に障害があると、ペンやクレヨン・マジック等を握って描く(書く)ことが、私たちが考える以上に子どもたちにとっては大変になります。 ペン等にホルダーをつけることで、握りやすい状態にしてあげると今まで書写や絵を描くことが苦手だったり、苦労していたお子さんも随分描き(書き)やすくなっていきます。 ちょっとした工夫で子どもたちの生活が良くなるのであれば、私たちも工夫のしがいがあると思います。このペンホルダーは、ハサミの刃で穴を広げるだけなので、5分もかからない作れます。 (材料)(作り方)は、「0から始める教材作り」のページをご覧ください。 |

エコーマイクは、教室に置いてあると必ず子どもたちが手にとって遊ぶ玩具です。カラオケのまねごとに使ったり、集会の司会役の子が使ったり、発声の練習に使われたりしています。ただ、しばらくすると飽きてしまい、やがて誰も使わなくなってしまうものとも言えます。 何故使わなくなるのかというと、声が期待している程には大きく響いてこないからではないでしょうか。口をマイクに当てるくらいに近づけないと、「あれっ?全然響かない!」という具合が多いからではないでしょうか。 この「エコーマイク」は、メガホンの中にエコーマイクを差し込んだだけです。これだけの工夫でよく響くエコーマイクになるので、きっと誰でも驚くことと思います。 上手く使えば立派な教材になるものですので、簡単な工夫で今までよりもずっと大きく聞こえるエコーマイクになればと考えたものです。クラスの子どもたちは、エコーマイクとして使ったり、メガホンを机に軽く叩きつけて、ウワーンウワーンとなる音を楽しんでいます。 |

雑巾等のものを絞ることを練習する道具になります。 手指に重い障害のあるお子さんの場合は、ものを絞るという動作は難しいので、以前「雑巾絞り器」を頼まれて作りましたが、手指に障がいのないお子さんでも、雑巾等を絞るというのは結構難しいものです。 特別支援学級から中学生になって特別支援学校に入ってきたお子さん達で比較的障がいの重いお子さんの場合、小学校で身の回りに関する指導を余り受けてこなかったのではないかとよく感じていました。何回かやらせてもできなかったので、その後はやっていないということでしょうか・・。 両手を使ってものを絞ることを学習させるのは案外難しいのですが、雑巾絞りに入る前に練習具を使って絞る体験をさせられるようにしたものです。「1」の方は棒と棒の間にゴム状のものが入っています。「2」のほうは木のボルトナットが棒についています。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ちょと触れると、パタパタと連続して倒れていく木の板のドミノです。 音遊びを考えるときに、肢体不自由の子どもたちは手に障害がある場合が多く、自分から音を出す活動が作りづらいのが現状です。先生が子どもたちの手を取って、一緒に鈴や太鼓楽器を鳴らすというような内容になりがちですが、どんなに障害が重くても、その子が自分から手(または足)を興味あるものに対して動かしていこうとすること(意欲)が大事な活動になるのではないでしょうか。 そこで、色々な楽器の音色を楽しむだけでなく、楽器が音を出す際の振動を体や手足で感じたり、自分が関わる(手を出す)ことで音が出るような取り組みも必要かと思われます。 このドミノはただのドミノです。でも、ドミノの最初の木に手を伸ばすことで、カタカタと音が鳴って遠くへ音が伝わっていくのは、子どもたちには新鮮なことです。勿論、ただのドミノですから、肢体不自由の子ども達以外の子ども達にもおもちゃとして遊べるものです。使わない時には、右の写真のように2つに折って省スペースにしておけます。 ドミノは、一度倒すと元の状態に並べるのがたいへんですので、簡単に元の状態に戻せて(持ち上げて斜めに傾けると元の状態に戻ります。)、制作費用も安く済む方法を考えたものです。 (材料・道具)縦㎝×横㎝のmm厚の板、電動サンダー、電動丸のこ(またはのこぎり)、輪ゴムまたは蝶番、水性ペンキ、釣り糸、刷毛、角棒 (作り方)輪ゴムで作るやりかたと蝶番で作る方法とがあります。 ※詳細は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この教材は、「光・音遊び」(光と音のかくれんぼう)の学習用に作った教材教具の一部です。 子どもたちは音や光に興味を示しやすいのですが、直接ライト部分に触れさせることは、安全性から避けるようにしています。また、お子さんによっては興奮してライトを叩く子もいますので、より近くで見せたいと思ってもなかなかできないのが現状ではないでしょうか。 これは、クリスマスツリーのライトを透明ビニールチューブに入れてあるので、光を楽しみながら直接触れることもできます。大人がぎゅっと握っても、子どもが踏んでも心配ありません。また、チューブに入っているんで、真っ直ぐに伸ばしたり、ぐるぐると巻いて見せたりすることもできます。この教材を作ったときにはチューブ式のクリスマスライトは市販されていませんでしたが、最近はお店でたくさん出回るようになりましたので、それを購入して使うのもいいですね。 (材料)クリスマスツリーのライト、透明ビニールチューブ(5m)、ひも(6m位) (作り方) 透明ビニールチューブ(ホームセンターで売っています。)の中にライトを通すために、ライトの先端にひもを結び、ひものもう一方の先に重しになるようなものを結びます。(私は金属製のボールペンを使いました。)重しの部分をチューブに入れてチューブの反対側まで落としていきます。重しが出てきたら、ひもを引っ張っていきます。 ライトは引っかからないように寝かせてチューブの中に差し込んでいきます。2人がかりでチューブが真っ直ぐになるように階段のような高さのあるところでやらないと、ひもがうんともすんともいわなくなります。簡単にするには、チューブを縦にカッターナイフで切って(下まで切らないこと)、切った所に指を入れてチューブを広げます。2人でやって、チューブを広げる人と広げたところにライトを入れていく人と分担すれば簡単です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)絵と絵を線で結ぶプリントです。 今までのプリントは、線を引きやすいように罫線で線を引く場所を示すようにしてきましたが、子どもたちにはそれが邪魔になっているように思えることがありました。 ただ、絵と絵の間になにもないとどうしていいかわからなくなるお子さんもいますので、今回はレイアウト枠を作って、そのところに薄いカラーの帯を着けてみました。 絵と絵の間隔は短いものから初めて段々と長くしてあります。実際に授業で使ってみて、今までのプリントとどちらがいいか見る予定です。お子さん達にとってよりわかりやすい方を、線結び用のプリントとして使っていく予定です。学部に残すデータのひとつになります。 |

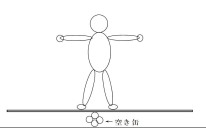

乗り物遊びを行うときに、「がたがた道」を用意したりしますが、坂道のような所を一度上がったてから急にがたんと下がっていくという感覚を子どもたちに味わわせたくて考えた「ギッタンバッタン」です。 この手のものは昔からベニヤ板等で作ったものがありましたが、毎日たまっていく空き缶を眺めていて、これに使えないかなと廃物利用も兼ねて考えたものです。ギッタン・バッタンとなる感覚は、頭ではこうなるんだとわかっていますが、実際にやってみると大人が体験してもちょっと普段感じないような変な感覚です。  車椅子に乗っている子どもたちは、いつも平らな道を行くことが多いというか、大人がそうしているので、たまには普段感じられない感覚もいいと思います。また、知的障害の特別支援学校(養護学校)の子どもたちであれば、右の図のように、板の上で自分でバランスを取って、板が揺れてがたんと下がらないようにする平衡感覚を使った遊びにも使えるでしょう。 (材料)ベニヤ板(180×90㎝ 20㎜厚)、空き缶、布ガムテープ (作り方)空き缶をつなげて4本の棒を作ります。(ベニヤ板の幅より長くします。) 空き缶の上にベニヤ板を乗せて完成。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)左(知的障害の養護学校)は今から40年程前のもので、全て手作りのパラシュートです。今では学研等から素敵なパラシュートが出ていますが、この頃は、まだ市販のものがありませんでした。 結婚式の引き出物を包んだ風呂敷(先生方や保護者の協力で50枚程集めました。)をミシンで縫って作りました。右(肢体不自由の養護学校)は、今使用している新しいパラシュートです。 小学部のI先生が作ったパラシュートで、肌触りがとてもよいものです。I先生が転勤する際に私が引き継いだものです。 大きなパラシュートは布代がとてもかかることが問題ですが、ミシンを使えれば誰でも作れます。パラシュート遊びは、色々な学習で使えるいい教材・教具の一つです。 教材・教具としての「パラシュート」の活用については、学研「ムーブメント教育の実践」に学習内容・理論・ねらいなどが詳しく書かれています。 (材料)風呂敷や布地など。子どもたちにとって顔や体に触れたときに感触の良いものを選ぶと良いでしょう。 (作り方)布をミシンで縫い合わせるだけです。 |