B キャスティング

B-1 キャスティング

フライフィッシングのキャステインングとはどの様なもので、なぜこの様になっているか

重さの無いフライを目的の所へ持っていく技術と道具(タックル)

距離よりコントロール性が重要視されます(釣り方やタックルによる違いがあります)

キャスティングとは (オーバーヘットキャスト)

キャスティングは技術です、どこの筋肉をどう使うのが一番効率がいいかがあります。

フライラインの重さや抵抗(水面に接してる部分の抵抗)を利用しロッドを曲げ(パワーを伝え)、曲がったロッドが反発し元に戻る力(動き)をもう一度フライラインに伝えループ(Uの字の形状)を作りそのループが解ける(力のかかった方向へ伸びていく力)力で重さの無いフライを目的の所へ持っていく動作及び技術です。

フォワードキャストやバックキャストで伸びてるラインを反対側にロッドを動かす事でより効率的にロッドを曲げ、よりパワーを得ることが出来ます。

フライラインはロッドティプの動きに正確に着いて行き、放出されたループが伸びる方向も正確にロッドティプの動きに従っていきます。

ロッドティップの動きは直線的に、腕とロッドの動きは平面の動きになる様にすることが効率的です。

狭い範囲で力の強弱や効率よくロッドを操作する為のスムースな体の動きやリズム感が求められます。

タイミングとリズム(スムースで滑らかなリズムとタイミング)が重要です。

ここで使っていくキャスティングは距離より正確さが求められていきます。

魚を釣っていく上でキャスティングはストーキングと共に一番重要な要素になります。

フライキャスティングは「投げる」ではなく「ループをコントロールする」になります

キャスティングの種類

オーバヘッドキャスト、ロールキャスト、アンダーハンドキャスト、スペイキャストなど

キャスティングは技術です、技術には理論やその動きの意味や効率があります。

どこの筋肉をどのように使ってロッドを扱っていけば良いかの考え方や意味があります。

目的は一緒でもアプローチや方法は色々存在しています。

一つのやり方の1から10を順番に積み重ねていくことが一番近道です。

色々なやり方の部分部分を細切れで聞いていくと混乱します、トータルでのやり方や情報が必要になります。

B-2 タックルとラインシステム

最初のロッド選択とラインシステムを決める元になるもの

対象の魚を決めるーフィールドを決めるー食べてるモノが絞られるーフックサイズが決まるーティペットサイズが絞られるーロッドの番手が決められる、この順番で決めて行く

設定と状況

釣りの組み立て 狙って釣る 渓流 水面近くを釣る

キャスティングの距離 リーダーキャストから15m程度まで

プレゼンテーション 正確に(直径30㎝の範囲に)静かにキャストする

このイベントで想定してる魚とフィールド

渓流魚 ヤマメ、ニジマス、イワナ などを渓流域で狙って釣って行く

フックサイズ #22#20#18#16#14#12 程度

ティペット、サイズ 7X 6X 5X

リーダー 9フィートから12フィート 狙った所へフライをプレゼンテーションする

ロッドの番手 #3 #4 #5

ロッドの長さ 7フィート半~9フィート 程度

フィールドの状況で長を決める 小渓流で釣り上がり=短め

開けていて大きい川=長め 標準は8フィート前後

*ロッドアクションの選択、最初はできるだけベーシックなクセのないロッドアクションで

始めることをお勧めします ロッドのアクションは感覚的で最初は分かりづらいところ

*フライライン

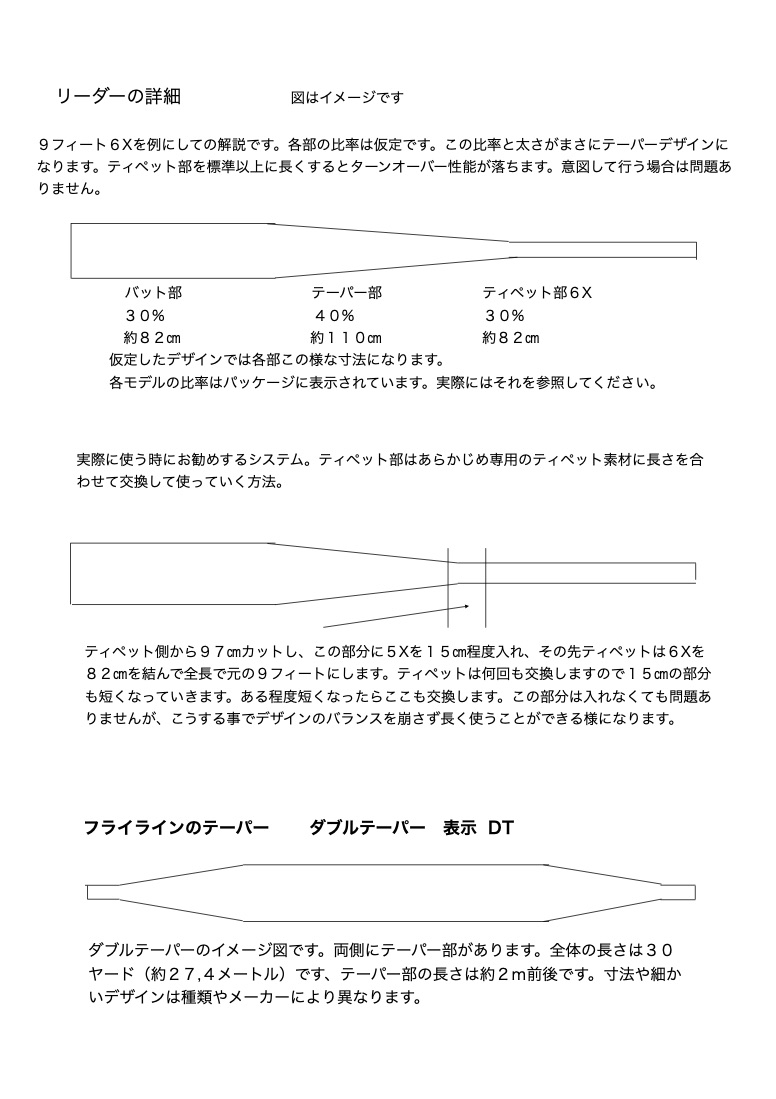

フライラインの番手はロッドの番手に合わせたライン番手で、フローティングラインで形はダブルテーパー、ダルテーパーは両端を使える為経済的、ある程度の太さがある、操作性

*リーダー

長さは9フィートか12フィートでベーシックなテーパーデザインの物、自分のキャスティング技術でフライを目的のところへキャストできるリーダーを選ぶ。

*ティペットサイズは7~5X フックサイズに合わせた太さの選択

市販のリーダー、例えば12ft6Xはその長さ、その太さで使うようにデザインされたものです、ティペットの先にティペットを足すとターンオーバー性能が悪くなります、あえてそのことをするのは問題ありませんが、基本は同じ長さ、同じ太さで使うことをお勧めします。

リーダーはラインシステムの中で一番重要なものになります。

フック、ティペット、リーダー、ロッドのバランスの詳細

ロッドを選択するときの一つの基準になります。最初に対象の魚が決まってくると食べてるモノの大まかなサイズが出てきます、そのサイズとティペットの太さを考えていくとロッドの番手が見えてきます。このイベントの対象の魚は渓流魚で水面近くを狙って釣っていく組立てになります。

フックサイズとティペットの太さのバランス

#22 8X 7X

#20 7X 6X

#18 7X 6X

#16 7X 6X 5X

#14 6X 5X

#12 6X 5X 4X

#10 6X 5X 4X

*ティペット=リーダーの先端の太さがティペットの太さになります、基本は同じ太さのものを同じ長さに交換して使います(マニュアルの最後のページ参照)

標準のバランスに対して魚のサイズが大きくなる、使うフライのサイズが大きくなったり空気抵抗の大きいフライを使うなどの時は、ティペットサイズを太くしていく必要が出てきます。

ロッドの番手とティペットサイズのバランス

ティペット ロッドの番手

8~7~6X #3~#4

7~6~5X #4~#5

6~5~4X #5~#6

リーダーの長さと太さ

使うフックのサイズである程度のティペットサイズが決まってきます、その太さに合わせたリーダーを選択します。長さは9フィートか12フィート。長い方がよりコントロールが難しくなります

自分のキャスティング技術に合った長さを選択していきます。

リーダーデザインの例

商品名 AKRON STANDARD

9フィート 7X 9フィート=2,736ミリ 1フィート=304ミリ

バット 30% 820、8ミリ

テーパー部 45% 1231、2ミリ

ティペット 25% 684ミリ

*このリーダーの長さとティペットの太さはティペットサイズに合ったフライを目的のところへ持っ

ていくように計算されたデザインになっています。

ロッドとリール

ロッド そもそもフライフィッシングのロッドとはどの様なものか

他の釣りでは、投げる、魚を寄せる、操作する、などが必要になりますがフライロッドでは

フライラインにループを作ることが優先されています、そのループを作る機能が求められロッドの「アクション」と「番手」が必要になってきます。

アクションとは「フライラインの重さでロッドが曲がる度合い」を表現しています。

大きく分けて固く曲がりづらいアクションを「ファスト(ファースト)」簡単に曲がる「スロー」その中間を「ミディアム」などと呼んでいます、とても感覚的で初めは分かりづらい所ですが、キャステイングの面白さでもあります。

「番手」とは、フライラインには先端から9mの重さが世界基準として存在しています。

その重さに対応してロッドの番手も決まって(合わせて)きます。

基本的には同じ番手を使って行きます、ロッドが「4番」ならフライラインも「4番」を使って行きます。フライラインは「DT4F」のように表示されています。

このロッドの番手やラインの番手を決めてくる一つの条件は、釣り場での状況から決まってきます、同じ4番のラインを使っても釣る距離により使う長さが違ってきます、この釣りの状況の設定で長く出す場合はある程度ロッドのアクションを固くし、近い距離を釣りことが多い時はより曲がりやすい設定をして行きます。

(他にもアクションを決める要素はいくつかあります)

最初はベーシックなロッドアクションで初めて行かれることをお勧めします。

ロッド選択の一つの基準(マニュアル内の資料参照)

フライロッドはループを作るのが大きな目的です、その一つの意味は「狙って釣っていく」という釣りの組み立てをしてることになります。

フライロッドには長さと番手の表示があります、長さは6フィートから9フィート程度、番手は1番から12番程度があります。

概ね長さと番手と繋ぎ数(ピース表示3ピースは3本繋ぎ)」の表示があります。

リール

フライフィッシングのリールは単にフライラインを収納しておく機能が優先されています。

他の釣りではリールは色々な機能がありますが、フライフィッシングではその機能を釣り人が行なっていく必要があり、最初は少し煩雑になります。しっかり基礎を身につけることをお勧めします、難しい要素はありません。

ページへリンク