![]()

| 2-5 宇都宮起点9~10マイル (1)引用 (上野起点)75マイル15チェーンの地点で東鬼怒川を横ぎる。ワーレン構桁100フィート10連、50フィートのガーダー2連づつを前後に配して全長1437フィート、利根川についでもっとも大きい鉄橋工事であった。東鬼怒川の対岸は氏家町富野岡である。(中略)小川資源は工事基地をこの地点に設けた。東西鬼怒川鉄橋工事は小川勝五郎の担当である。線路は、北東から北北東に再び向き直り・・・ 注)「栃木県鉄道史話」では、東鬼怒川橋梁の構成は 「第一ヨリ第五マデ五十尺トシ、第六ヨリ第十六マデ鉄桁百尺ヲ架設スルモノトシ第十七ヲ五十尺トシ」とある。また、引用文に添付されたM31の「鉄道工事設計参考図集」には、総延長1435フィート、錬鉄桁径間50フィート8連、径間94フィート10連、総工費105098円、フィート当たり73円との記載がある。引用文では、計算上1200フィート足らずであり誤記の可能性が高いと思われるが、「鉄道史話」と「参考図集」のいずれが正しいかは明らかでない。 |

|

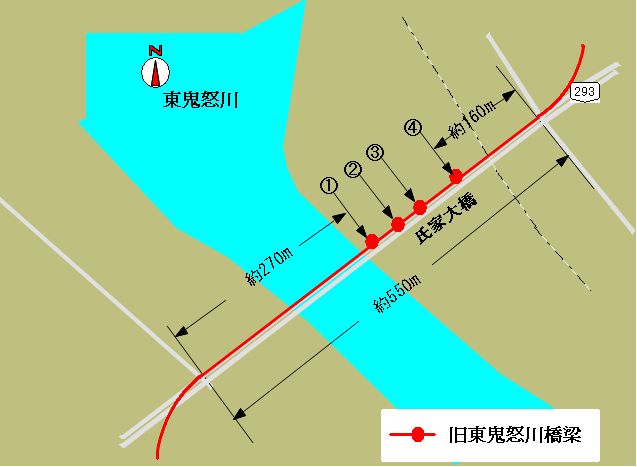

(2)9~10マイルの現状 この区間は旧線最大のハイライトである東鬼怒川橋梁を含んでいる。1998年8月の水害以来、鬼怒川も流れが変化しこれに伴って遺構の状況も変化した。 (2004.10 地図・文書 補筆・修正) |

| 前記のように、1998年の水害時浸食が進み、本来河床に埋没していた橋梁の下部構造であるウエル(井筒)が複数露出した。その後の、河川改修によりさらに状況が変化したが、現在は以下のような状況である。なお、実際の水流は下図と異なる。 (2001.6.10撮影・・現状とは異なる) |

|

丸数字がウエルの現存箇所。以下に、写真で状況を紹介する。 ①-②間と②-③間は約30m、③-④間は約60mである。(全て歩測による) また図では氏家大橋とほぼ平行して描いているが、実際はわずかに北に向いていたのではないかと思われる。全長は1437フィート説を採用すると438mであり、氏家大橋より100mほど短かかった。旧橋の両岸橋台位置は特定できていない。 特記以外は全て2002.10.27の状況である。 なお、改修工事により2004.10現在④が現存しているのみである。 (2004.10 補筆) また、2004.12になって氏家在住の方から、約4km下流にある阿久津大橋付近でウエルの一部(破片)と思われる煉瓦塊があるとの情報を頂き、存在を確認した。 (2004.12 補筆 |

|

①のウエル。2基とも健在である。なお、この2本のウエル上にまたがって橋脚が構築されていた。因みに、M31の鉄道工事設計参考図集によるとウエル上面からの橋脚高さは約5m、線路面まで約6mと読み取れる。向こう側が矢板方、上は新氏家大橋。 |

| ウエルの構造は右のようなものである。ウエルの間隔は、中心間で約5.3m。前出の参考図集によると深さ(長さ)は、直径の2.3~2.4倍ほど、すなわち約7mである。なお、ウエルは100フィート桁(トラス桁)の橋脚に使用されたようである。ガーダ桁の基礎は、やや簡易な構造であったようだ。 |  |

|

①のウエル位置から宇都宮方を見る。河床の高さは①のウエルと変わらず、もしウエルが存在していれば頂部を確認できるはずだが痕跡すらない。 |

| ②のウエル。98年ごろよく見えた転倒したウエルとは別物のようだ。最近転倒したものと思われる。右が上流側。 |  |

|

完全に転倒し埋没しかけた③のウエル(上流側の1本)。桁の架設方向に沿い、上部を氏家方に向けて倒れている。 |

| 同じく③のウエル(下流側の1本)。かろうじて埋没を免れている。下部の焼過煉瓦(色の濃い煉瓦)は、長らく地中にあったためか光沢さえ帯びている。2本のウエルはほぼ平行して倒れている。 |  |

|

④のウエル(下流側の1本)。こちらは、ほぼ建設時の露出レベルである。なお、上流側のウエルは、写真上の草むらの中に健在である。③-④間は2径間分の距離があるが、その間にあるべきウエルは発見できていない。 |

| 氏家大橋氏家方から東鬼怒川橋梁架橋地点を見る。 |  |

|

上の場所から振り返り富野岡地区を見る。旧線は左へゆるくカーブしつつ中央やや左よりの白い建物(和光堂)を目指していたはずだ。東鬼怒川橋梁へのアプローチ部は、痕跡がない。 |

| 約2.7km下流の勝山城址付近から氏家大橋(白く画面を横切る線)をみる。東鬼怒川橋梁時代には、雄大な鉄橋が見えたことだろう。 |  |

|

2004.2「ミュージアム氏家」を中心にした活動により、東鬼怒川橋梁に近い富野岡地区で民家の敷地内に溝渠の橋台下部一対が発見された。溝渠自体は埋められており、橋台も上部断面の一部を見せるだけだが、旧線通過位置の特定に極めて重要な発見であると考える。 (2004.10所有者の許可を得て撮影) (2004.10補筆) |

| 辛うじて煉瓦積みが見える程度だが、方向、径間などははっきりとわかる。ずっと以前には上部構造も残っていたとのこと。 今後もこういった発見が期待できる一事例である。 (2004.10撮影・補筆) |

|

|

橋台の位置と方向から、長久保方の旧線位置を推定する。画面中央付近を目指して旧線は延びていたものと思われる。 (2004.10撮影・補筆) |

| 上の写真から推定される草川用水の架橋地点。(和光堂敷地の東端よりさらに東よりにあたる。) (2004.10撮影・補筆) |

|

| 第-章 開通から路線変更まで に旅する 第三章 新線(現在線)を観察する に旅する。 |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

更新 2005.1.18 阿久津大橋付近で発見された煉瓦塊に

に関する記述を追加。

2004.10.3 富野岡の遺構追加。旧線位置再考により

和光堂の築堤写真を削除。地図を修正。

作成 2002.1.19

Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved