![]()

| 2−4 宇都宮起点7〜9マイル (1)引用 西芦沼村でゆるいカーブを描きながら、上野起点73マイル72チェーンに西鬼怒川橋梁を架設した。径間100フィートのワーレン構桁4連、50フィートのガーダー8連、全長839フィートの鉄橋である。鉄橋を渡り切って線路は再び北東に向かい・・・ 注)「栃木県鉄道史話」には、西鬼怒川橋梁の構成に関し 「第一ヲ五十尺トシ第二ヨリ第六マデ百尺ノ鉄桁ヲ架設スルモノトシ、第七ヨリ第11マデ五十尺トシ煉化石及ビ石材ヲ用イテ之ヲ畳築ス」とある。引用文とは、大きく異なっているが何れも、計算上で800フィートとなる。どちらが正しいかは明らかでないが、完成後に水害で傾斜した橋脚を放棄するなど何らかの変更が行われた可能性も否定できない。 |

|

(2)7−8マイルの現状 この区間には、西芦沼の橋台跡と西鬼怒川橋梁のわずかな痕跡およびこれに関連するいくつかの遺構が残されている。なお西鬼怒川には大規模な河川改修が行われており、当時の凶暴な様子をうかがい知ることは非常に困難である。周辺も豊かな稲作地帯となっている。 |

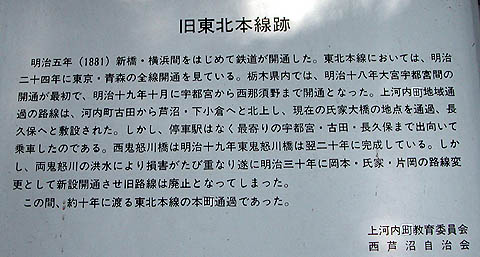

西芦沼の橋台跡に設置されている説明看板 |

|

西芦沼の橋台跡は現在目にすることができる最も状態のよい遺構である。2001年ごろ水路の改修が行われ、竹林も整理されたため一層観察が容易になった。ここで旧線は鬼怒川の段丘を下る。 (2001.5.20撮影) |

| 宇都宮方橋台。翼壁もほぼ完全に保存されており、ほとんど原型が損なわれていない。なお、橋台前面に穿たれた四角い穴の目的はなんなのだろうか? (2001.5.20西側より撮影) |

|

|

矢板方橋台、こちら側は翼壁が損なわれている。また、矢板方へ続く築堤は橋台の裏側ですぐ途切れている。 (2001.5.20東側より撮影) |

| 煉瓦積みは、イギリス積みの一種と思われる。特に意匠は凝らされていない。 (2001.5.20撮影) |

|

|

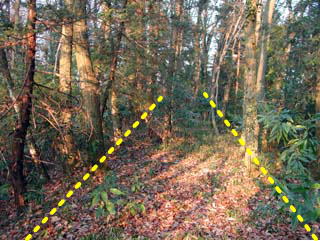

橋台跡のすぐ北側には、西鬼怒川橋梁へのアプローチ跡と思われる築堤(前方の杉林)がわずかに残っている。黄色い線は築堤の状況を想像したもの。緩やかに左(東側)へカーブしつつ徐々に高度を上げているのがわかる。 (2002.1.14 北側から撮影) |

| 西鬼怒川橋梁宇都宮方橋台(右岸橋台)推定位置のやや北側から矢板方橋台(左岸橋台)を見る。画面中央に後述の橋台跡がある。背後の深い森に旧線時代の護岸堤防が築かれている。 (2003.1.18撮影) |

|

|

現在の西鬼怒川右岸堤防上から宇都宮方を見る。西鬼怒川橋梁は、写真の2本の畦の間付近に架橋され中央の電柱付近に右岸橋台があったものと思われる。画面左端の送電鉄塔背後が、2枚上の写真の木立である。(2003.1.18撮影) |

| 左岸堤防上の旧線南側から架橋地点を見る。木立のすぐ向こう側を、点線のように架橋されていたものと思われる。なお、この木立は旧線跡を示すかのように存在しており、探索の際の目印として重宝する。上の写真も、木立のすぐ向こう側から撮影した物だ。 (2001.7.8撮影) |

|

|

上の木立の位置から橋台跡を見る。橋台跡の真上には、大きな木が生えている。手前が現在の西鬼怒川。 (2003.1.18撮影) |

| 橋台跡には、かなり損なわれているが煉瓦の構造物が残っている。損壊と植物の繁茂で大々的に草刈でも行わない限り全体像を把握することは難しい。 (2001.7.8) |

|

|

橋台の両翼には堤防が続いており、特に上流方向に長く伸びている。この堤防も現在は万里の長城のごとく無用の長物と化しており、写真のように掘削され断面を観察できる箇所もある。川に面する法面には石積みが施されていたようである。 (2001.7.8撮影) |

| (2)8−9マイルの現状 西鬼怒川橋梁の橋台跡から、東鬼怒川橋梁へいたる区間である。西鬼怒川橋梁東側(矢板方)のアプローチ部分にいくつかの遺構が残る。そのさき、両橋梁を結ぶS字のアプローチ部があったはずであるがその痕跡は発見できていない。 |

|

|

西鬼怒川橋梁東側橋台直後の築堤跡には三角点(手前)が設置されている。時折人の出入があるらしく、踏み分け道ができていることがある。短い距離(奥の木のところまで)であるが、築堤が残されている。奥が矢板方。 (2003.1.18撮影) |

| 築堤法面は、堤防と同様自然石で保護されていたようだ。完成当時はさぞ壮観だったであろう。 (2003.1.18撮影) |

|

|

途切れた築堤跡をたどるが、樹木が密生しており冬季でも踏破には困難が伴う。一段と密度の濃い藪を抜けると再び築堤が現れた。法面(黄色破線)もはっきりわかる。奥が矢板方。 (2003.1.18撮影) |

| 築堤上に登り矢板方を見る。長さは100m程もあるだろうか?ある意味では、旧線最大級の遺構といえるかもしれない。 (2003.1.18撮影) |

|

|

築堤は、叶川という用水路のような川にぶつかり途切れる。この場所に、かなり損なわれてはいるが橋台が残っている。 (2003.1.18撮影) |

| 叶川の橋台を対岸(矢板方)からみる。上流側が洗掘されたためか大きく傾斜している。河川改修時よく残ったものだ。 (2002.3.2撮影) |

|

|

上の写真の位置で振り返り、矢板方を見る。中央の畦がほぼ旧線の延長線方向と合致する。旧線は左方向へゆるくカーブし、東鬼怒川へ向かっていたはずだ。奥が矢板方。 (2002.3.2撮影) |

| 第−章 開通から路線変更まで に旅する 第三章 新線(現在線)を観察する に旅する。 |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

更新

作成 2002.1.18

Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved