K87.江川崎の最高気温41℃は本物か?

著者:近藤純正

四万十市江川崎アメダスで2013年8月12日に国内観測史上最高気温の41℃を記録した。

この41℃は「本物」かについて検証し、高温が発生する原因を探ることにした。

予備調査を2014年4月2日から6日間にわたり行なったところ、江川崎アメダスは周辺

環境が比較的よく、気温は周辺数か所の観測値と大きな違いはなかった。引き続き

9月までの長期観測によって41℃が本物であることを確認したい。

本研究では最高気温の値のみでなく、江川崎の平均気温が周辺アメダスに比べて

日中は高温、夜間は低温となり、気温変化の幅(気温日較差)が大きくなることに

注目している。(完成:2014年4月20日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2014年4月16日:素案の作成

2014年4月19日:各節に説明文を加筆

目次

87.1 はしがき

最高気温の記録と周辺環境

周辺より高温になる諸条件

87.2 観測の方法

87.3 観測の結果

87.4 乾燥状態と気温差(予備解析)

まとめ(今後の指針)

参考文献

研究協力者:

森 牧人、能島知宏、南 柚穂(高知大学農学部)

斎藤 誠、楠田和博、中塚賢治、東 克彦(高知地方気象台)

大高 達人(西土佐ふるさと市組合)

観測協力者・機関(敬称略):

笹岡豊生(江川崎宮地)

北幡モータース(代表:芝 正弘)

カヌー館(四万十・川の駅、館長:田辺篤史)

JR須崎駅(江川崎駅の管理者、須崎駅長:太田正)

四万十市教育委員会西土佐分室(分室長:川井委水)

四万十市立西土佐小学校(校長:西川弥佐、教頭:濱口明大)

87.1 はしがき

最高気温の記録と周辺環境

2007年ころ(記憶は定かでない)、大阪府立大学に設置されていた堺アメダスが異常な

最高気温を記録した。読売新聞大阪本社の記者からの電話によると、「堺市は暑い」と

いう評判はよくないということで、アメダスは近くの公園(公園の狭い場所)に移転した。

元のアメダス敷地を訪ねてみると、草木が成長し風通しが悪化していた。移転せずとも

雑木を伐採するなどアメダスの環境を改善すべきであると思った。

2010年9月5日、京都府の京田辺アメダスで日本最高の39.9℃を記録した。京都新聞の記者

からの電話によると、大量の夏草が気温観測用の通風筒に絡みつき、正常な観測ができ

ない状態になっていた。この問題は、京田辺アメダスの気温データだけでなく、全国

6カ所の雨量データを「データなし」とする事態になった。

2007年8月16日、岐阜県の多治見アメダスで観測史上日本最高気温の40.9℃を記録した。

このアメダスは風通しの悪い北消防署の駐車場の隅に設置されており、数m程度のごく

局所的な気温であると考えられる。道路を挟んだ向かい側の店のアスファルト駐車場で

気温を測ってみると、アメダスの気温は約1.0℃も高めであることがわかった。

アメダスが設置された当時には無かった北側の高速道路の斜面に樹木が成長しており、

また、北消防署の生垣が成長し、西側に置かれた倉庫が風止めをしていた

(「身近な気象」の

「M65.多治見のヒートアイランド観測」)。

こうした前例により、2013年8月12日の江川崎アメダスにおける国内観測史上最高の

41.0℃の記録がでたときには、報道関係者からの電話その他によれば、周辺環境の悪化

を疑う人々が存在した。

そこで筆者は、2014年1月26日、地元・江川崎の大高達人さんの案内により見学して

みると、このアメダスは、全国各地のアメダスに比べて周辺環境は比較的に良好であり、

41.0℃の記録は本物らしいと思った。江川崎アメダスが地域を代表する気温を観測して

いることを検証するために、江川崎地域の風通しのよい数地点で気温観測を行うことに

した。

本報告は、その予備観測であり、今後の研究の指針を示すものである。

周辺より高温になる諸条件

江川崎は四万十川の中流域にあり、河口からの直線距離は33km、西北西の宇和島湾

からの直線距離は23kmである。晴天日の河口(土佐湾)からの海風が四万十川に

沿って進入する距離は40~50kmほどある内陸の盆地状地形にある。

内陸の盆地状地形において日中の気温が高くなるのは、涼しい海風が届きにくい

ことと周辺地形に遮られて風が弱いことによると考えるのが常識となっている。

本研究では、この常識に含まれることがらを掘り下げて、気温の上昇・下降について

基本的な過程について考察するものである。

日中の高温が生じる原因として次のことが考えられる。

(1)天気図規模(総観規模)の条件・・・・・・・・広範囲の高気圧性循環場

(2)数km~10km範囲の大気・地表面条件・・・・継続する晴天・日照と乾燥

(3)数m~100m範囲のごく局所的な周辺環境・・・・風止め作用

各条件とも高温への寄与は各々1~3℃程度である。

(1)に関しては、すでに江川崎で観測史上最高の41℃を記録した事例について、

中塚と東(2013)が報告している。当日(2013年8月12日)は、上空850 hPa面の高度

(約1500m高度)において過去20年間で最も高温の気温場(7月20日~8月20日の20年間

平均値の19℃に比べて3℃高い22℃)となっていたことと、夏の亜熱帯高気圧の中心が沖縄

付近にあり、この周りを流れる循環により高知県西部は西よりの風となるため、普段は

土佐湾からの四万十川に沿って北上する海風が入りにくい場となっていた。

この年の8月、梅雨明け後は全国的に晴天が続き、各地で35℃以上の猛暑日を記録した。

(3)については、周辺環境が悪化した観測所にみられる日中の異常高温であり、

晴天日中の平均気温が1~3℃ほど高めに観測される(「研究の指針」の

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.1を参照)。

アメダスなど気象観測所は地域を代表する気象を知るために設置されており、気温の

代表性の精度は±0.5℃である。江川崎アメダスは、各地のアメダスに比べると周辺

環境は良好である。後述するように、江川崎アメダスは周辺数か所で観測した平均

気温と0.3℃以内で一致しており、地域を代表している。

本研究で特に注目したいのは(2)であり、あとで説明する87.4節「乾燥状態と気温差、

気温日較差の差」において予備的な解析を行い、熱収支的な観点から気温の上昇・下降に

ついて考察する。

新しい視点:

晴天で乾燥が続くとどのようなことが起きるか?

森林など植生の振舞いが重要となる。植生は蒸散によって日中の気温の上昇を抑える

働きがある。しかし、晴天乾燥が続き高温になると、植物は自らを守るために気孔を閉じ、

蒸散を少なくし、太陽熱のほとんどを顕熱に変え大気を加熱する作用が強くなる。

備考:植物は大気を冷却しない

強い日射が注がれる条件において、よほどの強風でないかぎり、植物の葉面は気温より

高温に保たれる(例えば、「水環境の気象学」の図6.3を参照)。この際、大気を冷やす

ことはない。大気を加熱する作用が蒸散ゼロの地物に比べて小さいことから、

「植物は大気を冷却する」という不正確な常識が通用していることに注意すること。

なお、樹木の下が涼しいのは植物の蒸散によるのではなく、太陽の直射がこない木陰

によるものである。

乾燥・高温状態における植生の働きについて解説しておこう。ここで植生とは、灌漑に

よって蒸散が大きくなるイネなどの作物ではなく、蒸散の少ない森林植生を想定する。

江川崎の周辺一帯は、森林におおわれた内陸の盆地状地形である。

例として、晴天が続く条件における裸地面と植生面の熱収支について比較してみよう。

裸地面に太陽熱が注がれると、熱エネルギーの大部分は大気へ放出される顕熱と地中

温度を上昇させる地中伝導熱になる。他方、森林の葉面は熱容量が小さく、葉面に注

がれた太陽熱の大部分は顕熱となって大気へ放出される。

そのため、裸地面温度は平衡状態になるまでに時間がかかる(位相が遅れる)のに対し、

植物の葉面温度は平衡に近い状態のままで大気に顕熱を放出するため、大気温度は早く

昇温し、高温になりやすい。樹木の個々の葉面は小さいため、熱交換の係数が大きく、

大気・葉面間の温度差が小さくても熱交換量(日中はプラスで大気へ、夜間はマイナス

で大気から葉面への熱輸送量)は大きくなる。

夜間は逆に、植生面上の大気温度は裸地面上より早く下降し気温は低温となる。

その結果として、森林地域の気温日較差(=最高気温-最低気温)は大きくなる。

以上は、植生面を単純化・理想化して考えたものである。現実には、その他の複雑な過程

があるが、ここでは葉面の振舞いを理解するもので、詳細は論じない。

参考:乾燥化と気温日変化の振幅の理論的な関係

「水環境の気象学」の式(6.98)とp.152-p.155を参照すると、地表面が乾燥してくると地表

面温度の日変化の振幅 A1を表す分母(μ+Γ)が小さくなるため、

A1 は大きくなる。

μは蒸発効率βに比例し、Γ は地表層の「体積熱容量×熱伝導率」

の平方根に比例しており、両者(β、Γ)ともに乾燥化とともに小さくなる。

海風の影響を受ける内陸でも同様である。晴天続きで地表面(裸地面、植生面)が

乾燥してくると、海風が内陸に進入する途中、裸地面上よりも植生面上(高温乾燥条件

では蒸発効率が小)の大気がより高温に変質され、同時に海風の強さも大きくなり

やすい(「水環境の気象学」のp.139~p.140に説明されているように、蒸発効率が小さい

ほど顕熱輸送量が大きい)。

現地観測において、乾燥状態が続いたとき、樹木の風下側で気温上昇があるかどうかに

注目する。その際、樹木による日陰の低温空気を観測すると、予想とは逆になる。

観測は漠然と行なうのではなく、その観測で何を見いだすかに注意して気温計は適切な

場所・高さに設置すること。風向など条件によって臨機応変に対応しよう。

本研究でおもに対象とするのは、最高気温ではなく、日中の数時間の平均気温である。

なぜなら、最高気温は20~30m離れた場所で同じ値が観測されるとは限らなく偶然性が

高く、確率的に取り扱うほうが望ましいからである(「研究の指針」の

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.5の前後を参照)。

ただし、概要を知る予備解析ではデータ処理時間の節約から、最高気温・最低気温の

解析を行う。

87.2 観測の方法

気温観測は「K70.気温観測用の電池式通風筒」で説明した

観測装置をさらに改良した装置2台と

「K81.市販品を改造した高精度の通風式温度計」

(ヤング社製通風装置が含む放射影響を微少になるよう改良)に示した2台の合計4台を

用いた。気温計の総合的な誤差は±0.03℃である。これらの気温計で特に注意したのは、

気温センサーに及ぼす放射影響を小さくし精度を上げるために、受感部の直径は

2.3mmの Pt1000オームを用いている。

なお、江川崎アメダスで用いられている気温センサーの直径は6mmである。

気温の観測間隔は1分間ごとにした。アメダスデータは高知地方気象台から1分ごと

瞬間気温を提供してもらった。これらデータから1時間ごと平均気温を計算し解析に

用いた。

注:アメダス気温の瞬間値

地方気象台などの気象官署(特別地域気象観測所)と異なり、江川崎など一般アメダス

の1分ごと瞬間気温は、このセンサーによる瞬間値(時定数は約56秒)である

(「研究の指針」の「K23.観測法変更による気温の不連続」

の表23.1を参照)。

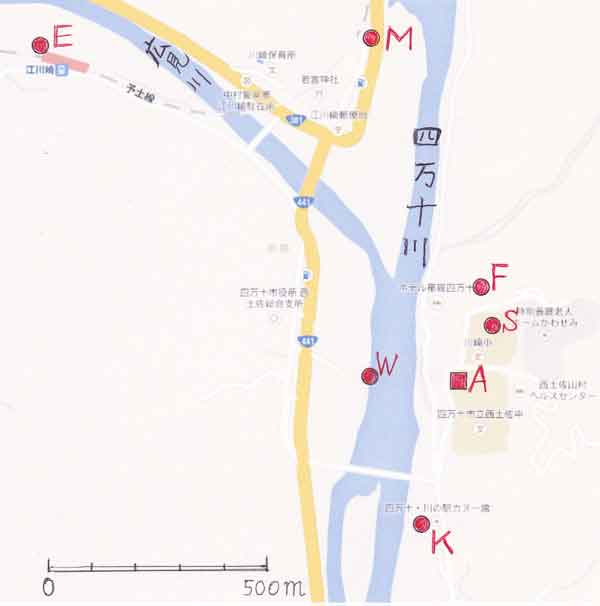

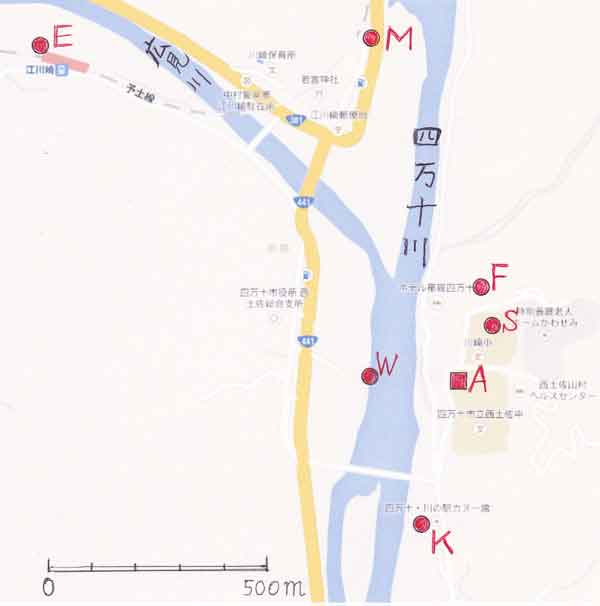

図87.1は気温計の配地図であり、図中の記号W(水辺), F(ふれあいホールの庭),

S(川崎小学校の運動場) は1~2日間ごとの移動観測地点、E(江川崎駅プラットホーム)、

M(宮地北東端)、 K(カヌー館のイベント広場) は6日間の固定観測地点である。

図87.1 観測地点配地図、グーグルマップに加筆。

A :アメダス、E:江川崎駅プラットホーム、 M:宮地北東端、K:カヌー館のイベント

広場、W(K2装置:移動観測) F(K2装置:移動観測):ふれあいホール庭、

S(K2装置:移動観測):川崎小学校運動場

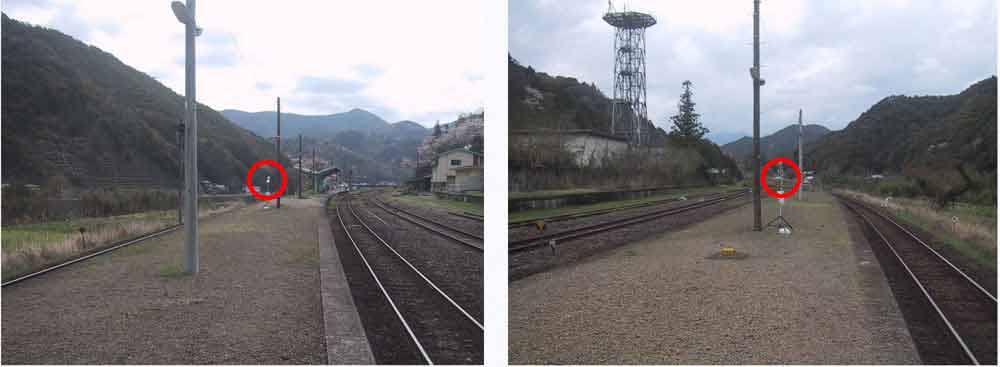

図87.2~87.7は気温観測地点の写真である。ただし、図87.5(右)は4月5日15時に

河川水温(13.0℃)を観測した場所である(4月5日は曇天で日照時間は1.8時間)。

河川水温は流れのある場所で測ると、付近一帯の平均水温を知ることができるので、

流れのある場所を選んだ。

水温13.0℃は江川崎アメダスの4月1日~5日までの平均気温(=11.2℃)より少し高めで

あった。河川水温は源流域(上流・湧水域)を除けば、下流に流れるにしたがって

熱収支的に平衡水温に近づき、平均気温よりやや高めになるのが普通である(近藤、1995)。

4月5日の水温観測では、偶然ながら、気温と水温の関係がそのようになっていた。

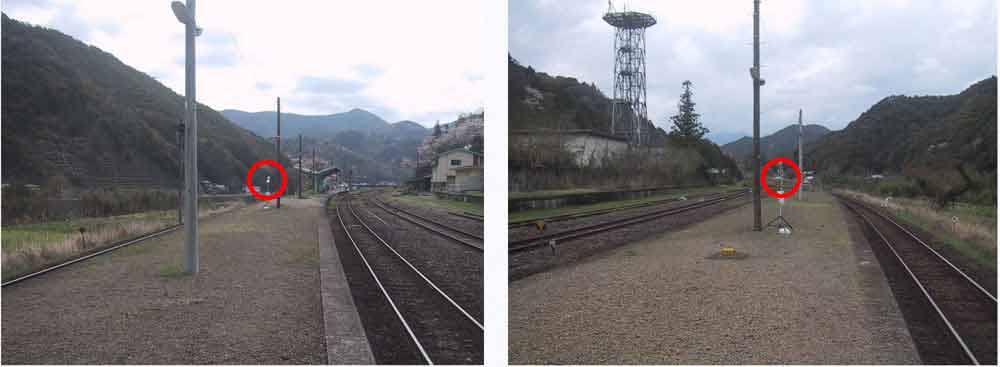

図87.2 JR江川崎駅のプラットホーム、赤丸印は気温計(K1装置)。左:西方を撮影

(遠方は宇和島方面)、右:東方を撮影。

図87.3 宮地北東端の道路端の畑に設置した気温計(K5装置)。左:南東方を撮影、

右:北東方を撮影(遠方は窪川方面、四万十川の上流の方向)。

図87.4 カヌー館のイベント広場に設置した気温計。左:西土佐大橋から南方向を

見下ろしたイベント広場(赤丸印は気温計K6装置)、右:南方を撮影(遠方は

四万十川の下流方向)。

図87.5 左:ふるさと市の下の川の水辺に設置した気温計(K2装置)、

右:広見川に架かる鉄道橋の下で河川水温を測った位置(緑三角印)。

図87.6 山村ヘルスセンターから西方を見下ろしたアメダス(赤四角印)の周辺、

横に2枚の写真を合成。左方に西土佐中学校の校舎の一部が入っており、右方の範囲外

に川崎小学校がある。アメダスから少し離れて西~北側に桜が数本あり、さらに向こう

側の道路を隔てて森がある。この森の向こう側は崖・四万十川に続く。遠方の家並みは

対岸の住宅・商店などである。

図87.7 左:山村ヘルスセンターから撮影した遠景、赤丸印は西土佐ふれあいホールの

庭に設置した気温計(K2装置)、設置場所の南~西は崖、右:川崎小学校の運動場に

設置した気温計(K2装置)、北西側から南東方を撮影、校舎右端の陰にアメダスがある。

87.3 観測の結果

観測期間中(2014年4月2日~7日)は、雲が多く時々日射しのある条件であった。

江川崎は内陸・盆地状地形であることから、朝霧がかかることが多かった。

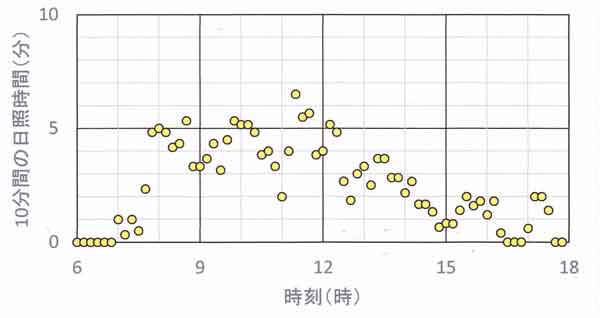

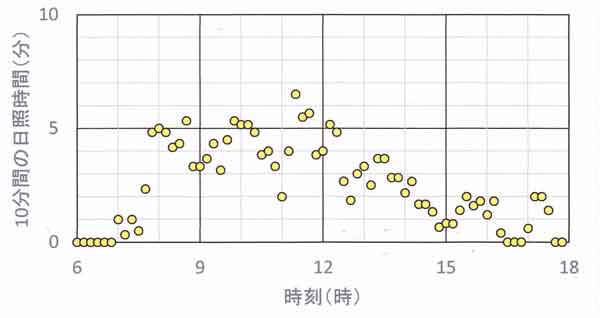

図87.8に6日間平均の日照時間の日変化を示した。8時~12時までの日照率は50%前後

であり、午後は雲が多くなる傾向で30%前後であった。

図87.8 2014年4月2日~7日(6日間平均)の10分ごと日照時間の日変化(アメダス観測値

から作図)。

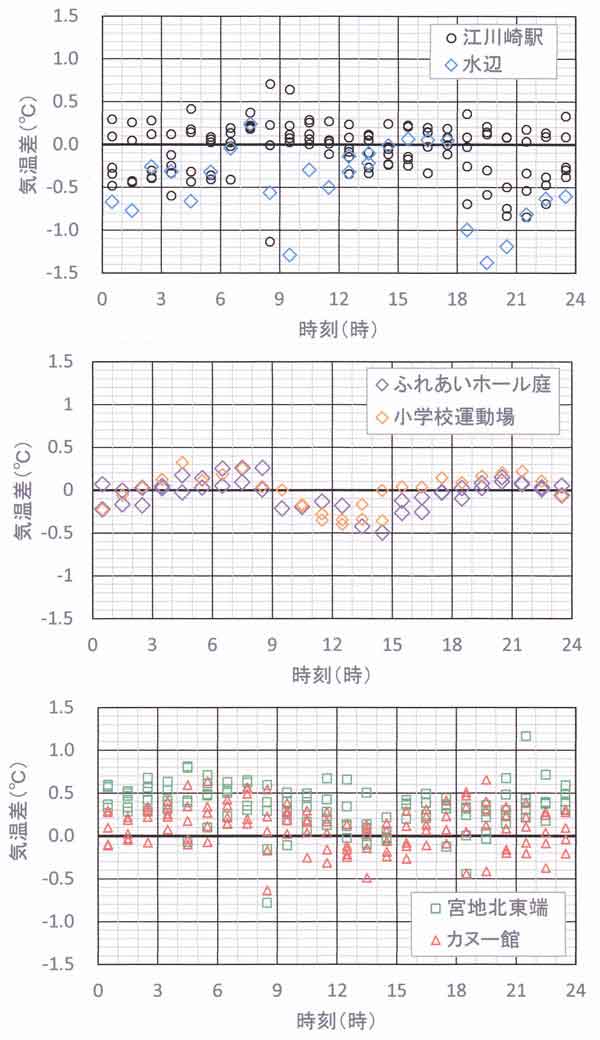

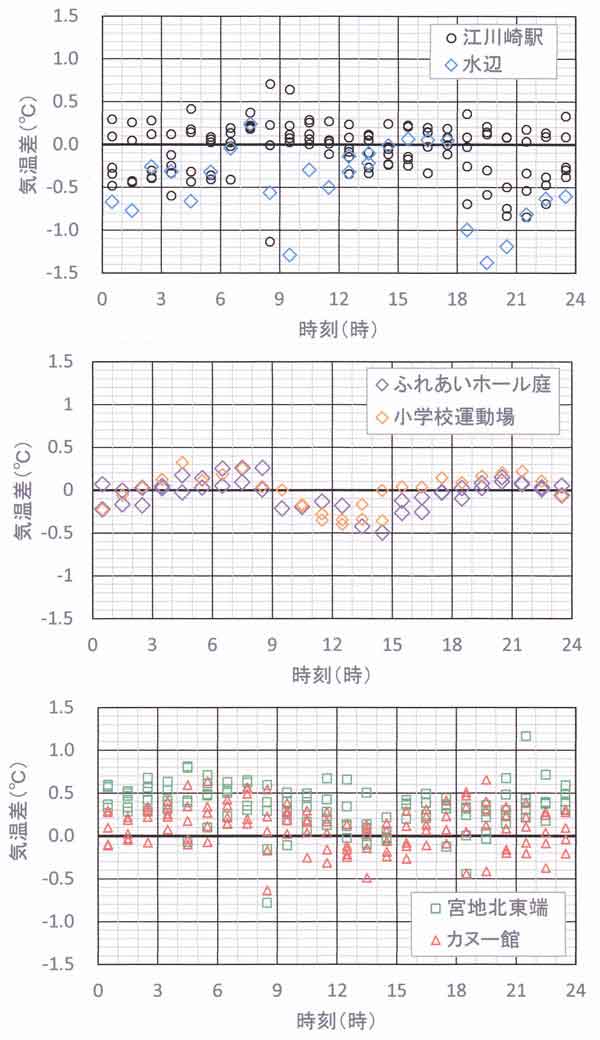

図87.9はアメダスの気温を基準とした各地点の気温差(=各地点気温-アメダス気温)

の日変化である。気温差の正はアメダスより高温、負はアメダスより低温であることを

意味している。

図87.9 アメダスの気温を基準とした気温差の日変化。

上:江川崎駅プラットホームと水辺

中:ふれあいホールの庭と川崎小学校の運動場

下:宮地北東端とカヌー館イベント広場

表87.1は観測結果のまとめである。

表87.1 2014年4月2日~7日の観測結果のまとめ。

気温差=各地点の気温-アメダスの気温

偏差:1分間ごとデータの気温変動の標準偏差の平均(観測の統計時間は1時間)

標高:簡易測量による標高、精度は±3m程度

標高差=各地点の標高-アメダスの標高

観測地点 気温差 偏差 標高 標高差 観 測 期 間

℃ ℃ m m

カヌー館 0.11 0.25 42 -30 2日15時~7日15時

宮地北東端 0.34 0.26 53 -19 2日16時~7日15時

江川崎駅 -0.07 0.31 55 -17 2日12時~7日15時

水辺 -0.45 0.44 29 -43 2日12時~3日14時

ふれあいホール -0.03 0.17 84 12 3日15時~5日9時

川崎小学校 -0.03 0.21 72 0 5日10時~6日15時

おもな特徴は次のようにまとめられる。

(1)水辺(W地点)を除けば、他の5地点とアメダスの気温はほぼ等しく、気温差は

大部分のプロットが±0.5℃以内の範囲に分布しており、アメダスにおける観測値は地域を

代表している。

平均気温差はカヌー館のイベント広場で+0.11℃、江川崎駅で-0.07℃、ふれあいホール庭

で-0.03℃、川崎小学校運動場で-0.03℃であり、問題にしなくてもよい微少な気温差

である。

(2)水辺(4月2日12時~3日14時の観測)は地形の最も低い場所であり、夜間の気温差

(-1.0~-1.5℃)は江川崎周辺の樹林における夜間冷却(放射冷却)によってできた

冷気が低地に溜まったものとみなされ、河川水温(13℃程度)で冷却されたものではない。

つまり、4月2日の夜から3日朝までの水辺の気温の平均値=13.7℃で、夜間の気温

(18時~6時の平均値=10.1℃)は河川水より低温であり河川水で冷やされたのではない。

アメダスとの気温差の平均値=-0.45℃である。

(3)宮地北東端(四万十川上流方向、窪川よりの場所、道路脇)の気温は昼夜ともに

気温差がプラスの傾向にあり、平均気温差=+0.34℃である。気温計を畑に設置させて

いただいた笹岡豊生さんによれば、この町外れの宮地北東端付近は江川崎で特に風が

弱い所だという。ここは西側に山、東側に四万十川があり、卓越風

(西よりの風)が弱くなる場所と見なされる。

風が弱いと地表面からの熱放出が弱くなり、熱収支的に昼夜ともに気温は高くなる。

参考:風速と地表面温度・気温の関係

風が弱い場合、夜間はいろいろな効果が含まれる。

(1)平地の場合、風が弱いと放射冷却の効果によって地表面温度・気温は低くなる。

(2)風が弱いと、地表面温度の日変化の振幅が大きくなるが、日平均値のレベルが上がり

夜間の地表面温度・気温が高くなることもある(「水環境の気象学」の敏感度の表6.12を

参照)。

(3)宮地東北端付近は全体として斜面の一部になって

おり、夜間冷却によって生じた冷気は溜まらずに低地の四万十川のほうへ流下していくため

に低温になりにくい(斜面の放射冷却を表した「水環境の気象学」の図6.5の実線を参照)。

(4)周辺から山が迫った場所では、山体による下向きの長波放射量が大きくなり放射冷却

が弱くなる。これは観測地点から上方を見たときの傾斜角が全方位で30度以上の急峻な

深い盆地に限られ、宮地北東端のように北~東~南が開けた場所では無視してよい。

詳しくは、近藤(1982)の第6図と第3表を参照のこと。

ここでは、江川崎アメダスの地点との相対的な気温差を見ている。アメダス地点は相対的に

平坦地に近く夜間の冷気が溜まりやすいのに対し、宮地北東端は傾斜地に相当している

と見なしてよいだろう。

備考:宮地北東端における平均気温差=+0.34℃は、設置した気温計(K5装置)

の狂いによるのではないことを確かめるために、移動用の気温計(K2装置)を

4月6日16時~7日15時までK5装置と並べて比較したところ、観測精度(±0.3℃)の

範囲内で一致した。

(4)今回は6日間の短期間ゆえ、断言できないが、ふれあいホールの庭、小学校運動場、

カヌー館イベント広場(図78.9の中図と下図)では、正午前後にマイナスの傾向、

3~9時と18~21時にプラスの傾向にある。これと逆に江川崎駅では、日によっては

夜間の18~6時にマイナス0.5℃前後となっている。

江川崎は四万十川本流と支流・広見川の分岐点である。こうした複雑な地形により

1km程度の狭い範囲内に複雑な循環が生じている可能性がある。

アメダスの風が西~北西よりのとき、アメダスの隣の小学校運動場では北東よりの風と北西

よりの風を体感した。西よりの風が運動場の東~北側の斜面にぶつかり、渦を巻くようで

あった。

これまでの気象官署の観測露場におけるデータ解析によれば、静岡地方気象台では北側

(庁舎)と南側(住宅やマンション)の建物に風は遮られ、測風塔風向と露場風向は

90度も違うことがあった。東京の北の丸露場(森林内)でも風向は大きくずれ、

東京の大手町露場では東風のとき13階建ての竹橋会館によって露場風向は180度も変る。

こうした小循環によって、気温の日変化も僅かな距離の差で違ってくると考えられる。

地形・地物が複雑に分布する場所で見られる風向の大きなずれ(うずを巻く風の特徴)

は、「K61.露場風速の解析―静岡」の図61.4、

「K63.露場風速の解析ー北の丸と大手町」

の図63.4、などに示されている。

注意:アメダス気温計に及ぼす放射影響

筆者が以前から気にしていることは、気象観測所で用いられている気温計

(通風式気温計)は、日中は日射(プラスの放射)の影響により0.05~0.1℃程度?の

高温に、夜間は夜間放射(マイナスの放射)の影響により低温に観測されているのでは

ないか? そのため、図87.9では、気温差が日中にマイナス(アメダスの気温が高温)、

夜間にプラス(アメダスの気温が低温)の傾向となった可能性もある。今後、

この問題に注意し、筆者の気温計と直接比較観測してみたい。

87.4 乾燥状態と気温差(予備解析)

「はしがき」でも述べたように、晴天で強い日射と乾燥が続く条件では、日中の気温は

より高温に、夜間はより低温になる。この現象を調べるために2013年4~9月

の暖候期について最高気温と最低気温の予備解析を行なった。

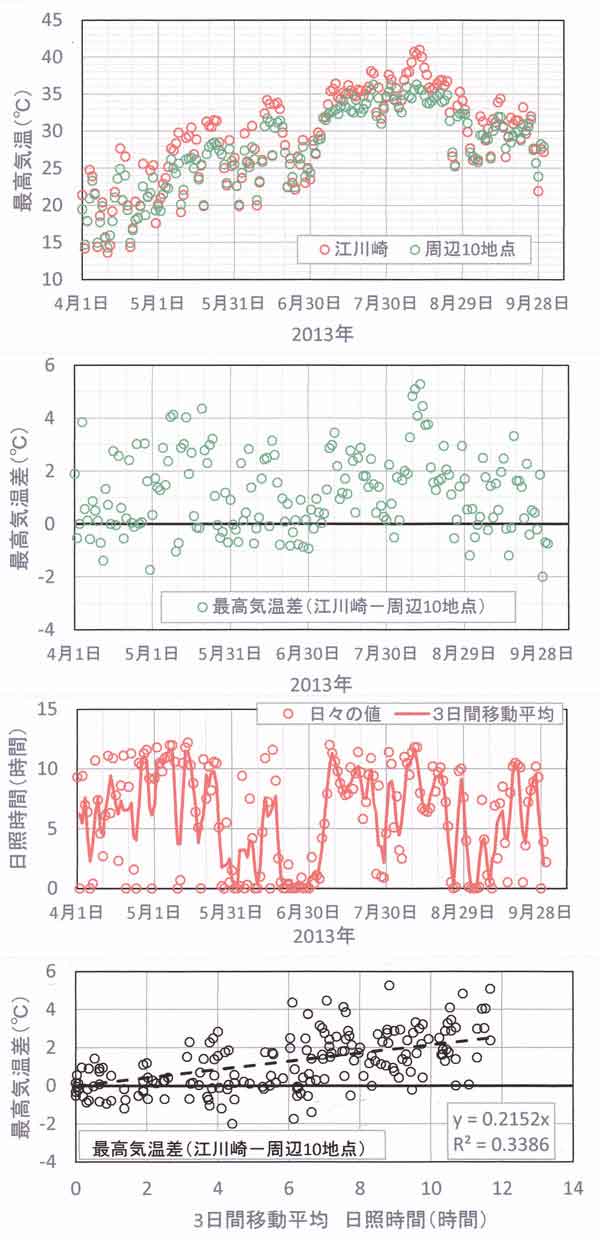

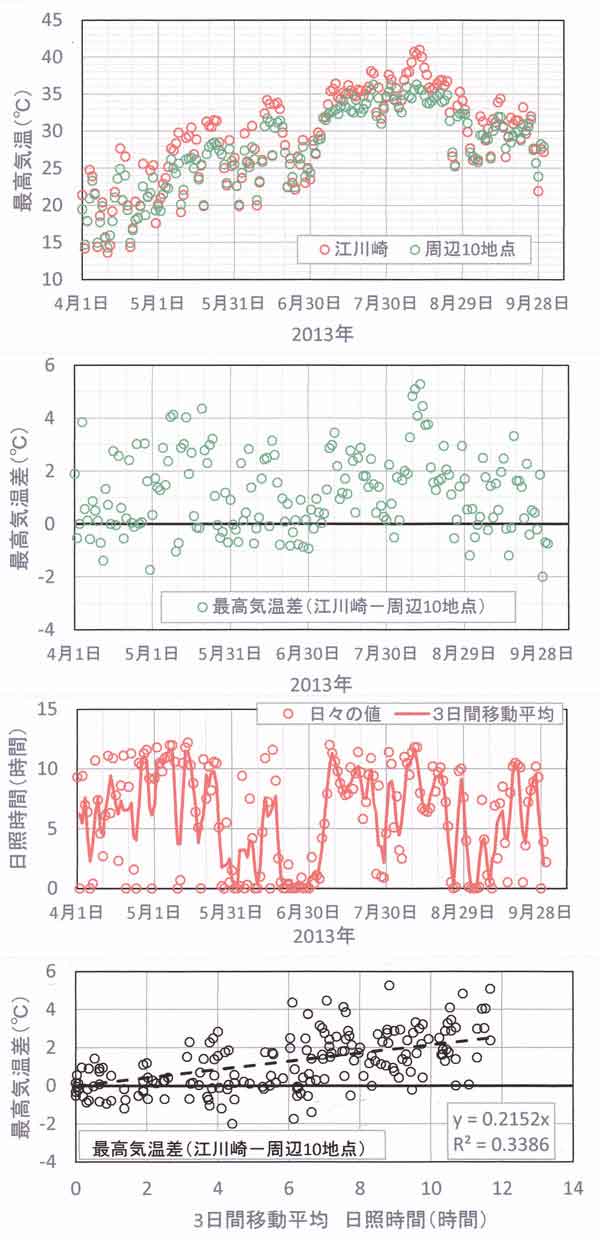

図87.10は江川崎アメダスと周辺10カ所(高知県と愛媛県)のアメダスの最高気温の差を

示している。周辺10カ所は内陸5点(大洲、宇和、近永、窪川、中村)と沿岸5点

(宇和島、御庄、須崎、佐賀、宿毛)である。

上段から順番に、①江川崎の最高気温と周辺10アメダス平均の最高気温、

②その最高気温の差、③江川崎の日照時間、④3日間移動平均日照時間と最高気温の

差の関係である。

注目すべきは、晴天が続く5月と8月に、江川崎の最高気温が周辺に比べて大きく

なっている。この図は周辺10アメダスとの差を示したものであるが、沿岸5アメダスと

の差、または内陸5アメダスとの差についても同じ傾向が見られる。それゆえ、

ここでは両方をまとめた周辺10アメダスとの差について示した。

図87.10 江川崎の最高気温の解析(2013年4月~9月)。

最上段:毎日の最高気温、江川崎と周辺10アメダス平均

2番目:日々の最高気温の江川崎と周辺10アメダスの差

3番目:日々の江川崎の日照時間、実線は3日間移動平均値

最下段:江川崎の3日移動平均日照時間と最高気温の周辺10アメダスとの差の関係

最下段に示すように、3日間移動平均の日照時間が大きいほど、つまり、前日から翌日

まで晴天が続いた日ほど、江川崎の最高気温が周辺の最高気温より大きくなっている。

破線は最小自乗法で描いた関係を表している。

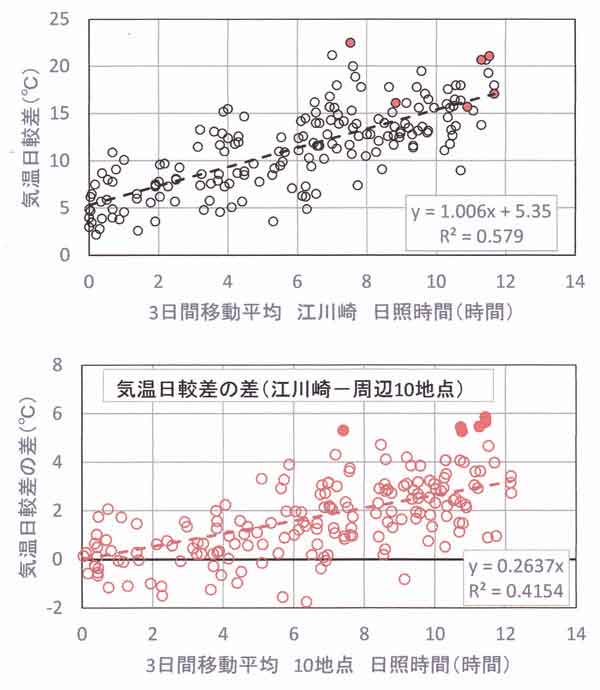

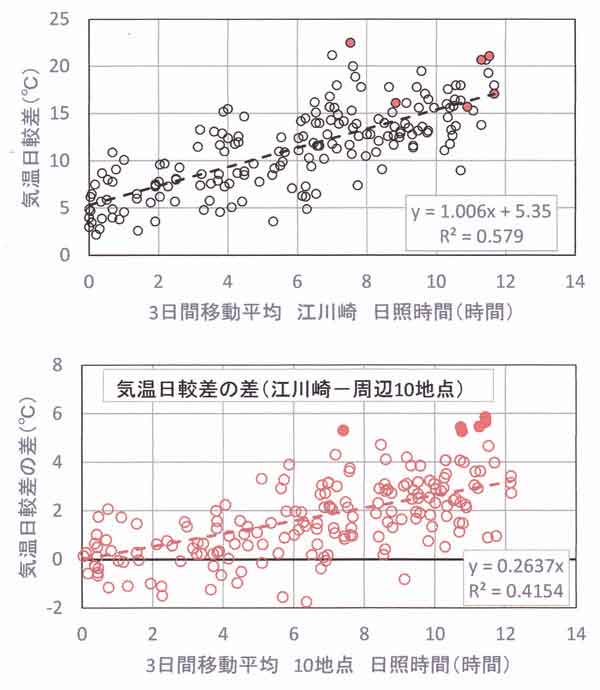

晴天が続き乾燥が進むと、最高気温は高くなるが、逆に最低気温は低くなることを

表すために図87.11には、気温日較差(=最高気温-最低気温)と日照時間との関係

を示した。

図87.11 3日間日照時間と気温日較差、赤塗りつぶし印は気温日較差の差>5℃の場合。

上:江川崎の日照時間と江川崎の気温日較差の関係

下:周辺10アメダス平均の日照時間と気温日較差の江川崎と周辺10アメダスの差

上図によれば、江川崎の3日間移動平均の日照時間が6時間以下の場合、江川崎の気温

日較差は大部分が5~15℃の範囲に入っている。しかし、日照時間が多くなると

(晴天が続くと)、気温日較差は15℃以上になり、20℃以上に大きくなることもある。

この大きさが周辺アメダスに比べて大きいことを示したのが下図である。

日照時間が大きいほど(晴天が続くほど)気温日較差の差が大きくなっている。

相関係数の2乗R2=0.4154、つまり相関係数はR=0.64で大きい。

図中に示した縦軸 y と横軸 x の関係を表す係数=0.263であり、図87.10の最下段の

図中に示した係数=0.215より大きくなっている。

この係数0.263が0.215より大きいのは、晴天が続くと最高気温は高くなるが、最低気温は

逆にいっそう低くなるのとを意味している。赤塗つぶし印は、気温日較差が周辺10アメダス

に比べて5℃以上も大きい日であり、5月の8、9、14日、及び8月の9、10、12日である。

これら気温日較差の大きい日のまとめを表87.2に示した。

表87.2 江川崎アメダスの気温日較差が周辺10アメダスのそれに比べて5℃以上の日。

日照時間:3日間移動平均値

月/日 江川崎 江川崎 10点平均 江川崎 周辺10アメダスとの

最高気温 日照時間 日照時間 気温日較差 気温日較差の差

℃ 時間 時間 ℃ ℃

5/8 28.4 11.5 11.4 21.1 5.9

5/9 29.8 7.5 7.4 22.5 5.3

5/14 30.5 11.4 11.4 20.7 5.7

8/9 39.3 10.9 10.7 15.7 5.4

8/10 40.7 11.7 11.3 17.1 5.5

8/12 41.0 8.8 10.8 16.1 5.3

気温の絶対値は8月に高いが、江川崎が周辺に比べて高温になるのは5月の晴天継続日にも

生じている。

この予備解析では、3日間移動平均の日照時間との関係を調べた。

まとめ(今後の指針)

2014年4月2日~7日までの6日間、4台の通風式自記気温計を江川崎アメダス周辺の

風通しのよい場所に設置して気温の観測を行なった。アメダスの気温を基準として

各地点との気温差を調べたところ、大部分は±0.5℃の範囲内にあり、アメダスは

地域を代表する気温を観測できていることがわかった。さらに、確証するために

9月末まで観測を続ける予定である。

この予備調査で得られたおもな結果は次の通りである。

(1)今回観測した各地点とアメダスの平均気温の差はカヌー館のイベント広場で

+0.11℃、江川崎駅で-0.07℃、ふれあいホール庭で-0.03℃、川崎小学校運動場で

-0.03℃であり、問題にしなくてもよい微少な気温差である(プラスはアメダスより高温、

マイナスはアメダスより低温)。

(2)水辺(4月2日12時~3日14時の観測)は地形の最も低い場所であり、夜間の

気温差(-1.0~-1.5℃)は周辺一帯の山地樹林における夜間冷却(放射冷却)に

よってできた冷気が低地に溜まったものとみなされ、河川水で冷却されたものではない。

気温差の平均値=-0.45℃である。

(3)宮地北東端(四万十川上流方向、窪川よりの場所、道路脇)では昼夜ともに

気温差がプラスの傾向にあり、平均気温差=+0.34℃である。ここは西側に山、

東側に四万十川がある関係のため卓越風(西よりの風)が弱くなる場所と見なされる。

今後の計画-(3)に関して:こうした地形が気温の分布に及ぼす影響を確認

するために、宮地の対岸(四万十川の左岸)の風通しの良い場所でも観測する。

また、江川崎駅は支流・広見川の地区にあり、卓越風の西よりの風が直接的に吹いて

くるので、ここでも長期観測を開始したい。

(4)今回は6日間の短期間ゆえ、断言できないが、ふれあいホールの庭、小学校運動場、

カヌー館イベント広場(図78.9の中図と下図)では、正午前後にマイナスの傾向、

3~9時と18~21時にプラスの傾向にある。これと逆に江川崎駅では、日によっては

夜間の18~6時にマイナス0.5℃前後となっている。

江川崎は北方から流下する四万十川本流と西方から流下する支流・広見川の分岐点であり、

複雑な地形により1km程度の狭い範囲内に複雑な循環が生じている可能性がある。

(5)江川崎では晴天が継続し高温乾燥状態になると、気温の日変化が大きくなり、

気温日較差が20℃前後になることもある。すなわち、最高気温は高く、最低気温は低

くなる。

今後の計画―(5)に関して:この予備解析では、3日間移動平均の日照時間

との関係を調べた。今後の詳細解析では土壌水分量を表すような簡易パラメータと

気温日較差の関係を調べることが望まれる。

同時に、晴天乾燥が続くときの樹木の振舞い(蒸散が弱くなり、大気を加熱する効果が

大きくなる)を定量的に考察し、観測からも確かめる。

ふれあいホールの庭でも長期観測を開始したい。その目的は、アメダスの西側に道路を

隔てて林があり、晴天乾燥の西よりの風のとき、この林の樹冠部で加熱された風がアメダス

で観測されるのに対し、ふれあいホールの庭ではその影響は受けないので、両地点で

気温差が観測される可能性がある。

晴天乾燥状態における樹木の影響について、モデルによる数値シミュレーションも

行なうことが望ましい。

また、江川崎の最高気温の値にとらわれず、周辺に比べて最高気温が高くなることに

注目する。そのときの天気図規模(総観規模)の条件や地域の乾燥状態などに注意して

解析すれば、事例解析から得難い事柄が見えてくる可能性がある。

参考文献

近藤純正、1982:複雑地形における夜間冷却-研究の指針.天気、29、935-949.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学―地表面の水収支・熱収支.朝倉書店、pp.350.

近藤純正、1995:河川水温の日変化(1)計算モデル.水文・水資源学会誌、8、

184-196.

中塚 賢治・東 克彦、2013:江川崎に記録的な高温をもたらした気象状況の調査.

気象学会四国支部研究発表予稿集(2013年12月20日)、pp.7.