K84.観測露場内の気温分布-熊谷

著者:近藤純正

熊谷地方気象台の露場内の3か所で気温を観測し、晴天日中の通常の風向(南東寄りの風)の場合と

北寄りの風向の場合について、気温分布に0.5℃程度の違いが生じることがわかった。

観測点の周辺地物の仰角測定から得られる露場広さ(空間広さ)の違いによる気温差の関係から、

2007年8月16日に観測された40.9℃の最高気温は、稀にしか吹かない北風の時に庁舎の風下

で観測され、「日だまり効果」によって0.4℃ほど高めに記録されたと推定される。

(完成:2014年10月4日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2014年6月15日:素案の作成、5月末までの観測資料解析

2014年8月5日:7月までの観測を追加

2014年10月4日:9月末までの全資料の解析終了

目次

84.1 はしがき

84.2 観測と資料解析

84.3 気温観測に及ぼす放射の影響

84.4 晴天日中の気温差の風向依存性

84.5 空間広さと気温差の関係

84.6 まとめと議論

参考文献

本研究は気象庁観測部と熊谷地方気象台の協力によるものである。

観測・資料作成等担当者

植田 亨・古宮章次

梅原賢之・熊本真理子

84.1 はしがき

熊谷地方気象台では2007年8月16日に40.9℃の最高気温が記録された。この高温は、総観場では背が

高く暖かい高気圧に覆われ、大規模な下降気流場で起きた現象である(桜井美菜子ほか、2009;

篠原善行ほか、2009)。 この日の周辺観測所の地上気温を比較すると、熊谷のみ1~2℃ほど高温であり、

非常に複雑な気温の地域分布をしていた(「研究の指針」の

「K82. 熊谷の2007年夏の高温記録40.9℃」を参照)。

熊谷では、春~夏の晴天日中は南東寄りの風向がほとんどであるが、この日は北~北北東の風で稀に

しか吹かない風向の条件であった。熊谷の露場北側には庁舎があり、北寄りの風のとき、露場の空間

広さ(露場広さ)は狭く「日だまり効果」によって気温が高めに記録される可能性があり、

平均気温で0.8℃ほど高めと推定された(「K80.地域を代表する気温の分布」

の式(2)を参照)。推定値0.8℃には±0.5℃程度の幅がある。

露場の空間広さは、露場周辺の建築物や樹木の成長によって変わる。それゆえ、気温の資料解析や

観測所環境の維持管理上の重要パラメータであり、空間広さと気温の関係は明らかにしておくべき

課題である。

本章では、熊谷地方気象台の露場内の気温分布が、通常の南東寄りの風のときと北寄りの風のときで、

いかほどの違いがあるか実際の観測から調べたものである。

83.2 観測と資料解析

図84.1は熊谷地方気象台の露場の写真である。露場の周辺は大部分が2階建ての住宅地である。気象台

の北隣は公園である。露場内の基準となる白いポールの北0.65mの位置から周辺の仰角の測量を行い、

露場の空間広さを求めた結果は、「K80.地域を代表する気温の分布」

の図80.4に示した。空間広さは、風向が南東寄りのとき7前後に対し、北寄りのとき2程度になる。

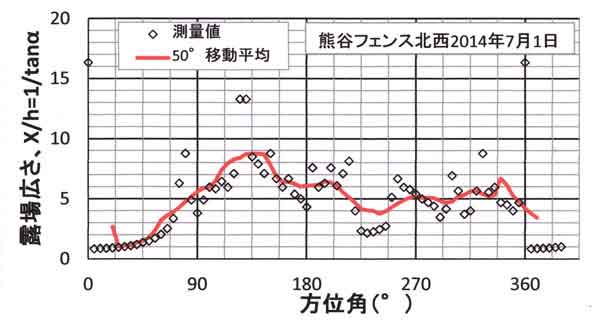

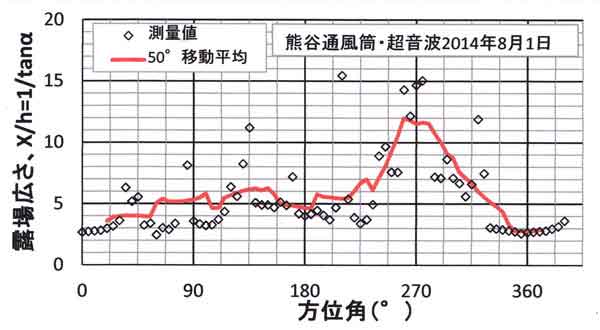

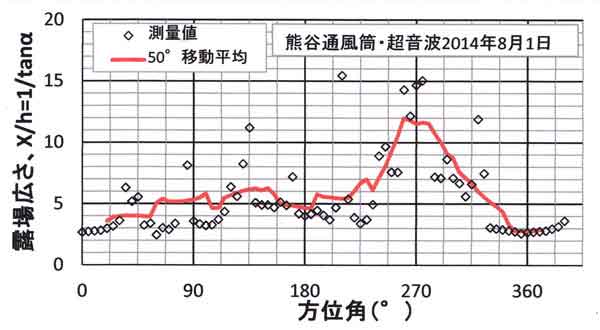

備考1:通風筒近くから測定した露場広さ

今回、ルーチン用通風筒の近くから測定(マンホール上で測定)した露場の空間広さは図84.12に

示してある。前回の測定(2013年11月13日)の場所から南東側に数m離れ、露場広さは北風時に

広くなり、南東風時に狭くなった。詳しくは後掲の表84.1に示してある。

仰角の測定点が異なると、露場広さが大きく変わり、気象観測値の品質管理が難しくなるので、

仰角測定点は0.1m以上変化しないよう注意しなければならない。

図84.1 熊谷地方気象台露場フェンスの南西側から撮影。2枚を横に合成したため多少のひずみがある。

気象条件と平均気温

「研究の指針」の 「K82. 熊谷の2007年夏の最高気温40.9℃」

の図82.1(上)で説明したように、最高気温など瞬間的な気温は偶然性が高いので、

ここでは4時間の平均気温について調べる。晴天日の熊谷で風向がほぼ定常になるのは正午ころから

であるので、12時~16時の4時間の平均気温とする。晴天日中の条件として、1日の日照時間>10時間、

かつ12~16時の時間帯の日照時間が100%に近い条件を選び、風向が不安定な日は解析から除外する。

気温計の配置

通風式気温計による観測値を解析する。気温計の設置場所は、

(1) 露場内のルーチン用気温計(記号:「露場」で表す)

(2)露場フェンスの北縁の庁舎に近い場所(記号:「北」で表す)

(3)露場フェンスの北西隅(記号:「北西」で表す)

の3か所である。また、庁舎に影響されない屋上の測風塔の北東隅にも気温計を設置した(記号:「屋上」で表す)。

北寄りの風のとき、(2)は風通しがもっとも悪い場所、(3)は風通しが比較的によい場所である。

図84.2 露場南東から北西方向を撮影。

左の丸印:露場フェンス北西隅に取り付けた通風式気温計(K4)

中央の四角印:ルーチン用の通風式気温計

右の丸印:北側の露場フェンスに取り付けた通風式気温計(K3)

測風塔の丸印:屋上に設置した通風式気温計

84.3 気温観測に及ぼす放射の影響

露場内では、場所による平均気温の差は0.2~0.5℃程度と予想される。そのため、気温観測は高い

精度が要求される。用いた気温計合計6台は、気象庁の通風筒(ルーチン用、屋上用)と比較検定用

(K1、K2)、及び長期観測用(K3,K4)は、それぞれ構造が異なる。

K1~K4はいずれも4重の通風筒構造をした高精度気温計である。これらと気象庁用の通風筒の

相対的な器差(特に放射の影響)をあらかじめ調べておかねばならない。2014年4月24日~25日に

かけて、K1とK2をルーチン用気温計から両側2mの距離に設置して比較観測した。

その際、より正確性を期すため、観測中は筒先がなるべく風上側を向くようにこまめに筒先の方向を

調整して観測した

図84.3 ルーチン用通風式気温計(中心の矢印)を挟んで左右に通風式気温計(K1,K2)を設置し、

相対的な器差を調べる比較観測。気温は観測地点が少しずれるだけで異なるので、ルーチン気温計に

よる気温とK1とK2の平均気温との差を放射影響とする。

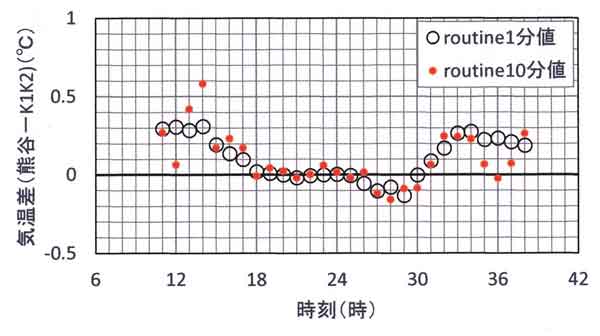

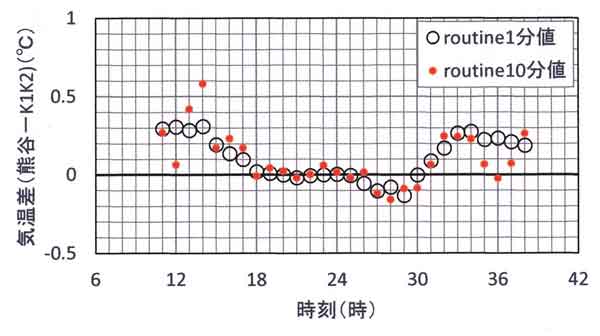

この比較観測は快晴条件で行なった。図84.4に示すように、日射が強い正午前後(横軸の12時前後、

36時前後)に、ルーチン用が0.2~0.3℃ほど高めに、夜間(測風塔風速はほぼ1m/s以上)の気温差は

ほぼゼロであるが、日の出前(横軸の27~29時)の測風塔風速が1m/sないしそれ以下の微風時には

逆に0.1℃ほど気温は低めに記録されることがわかる。

図84.4 ルーチン用気温計の放射による誤差の時間変化、各プロットは1時間平均値。

横軸のゼロは2014年4月24日0時、縦軸は熊谷ルーチン用気温計による気温と気温計K1、K2の平均気温

との差。

大きい黒丸印はルーチン用気温計の1分ごと気温データ(1プロットは60データの平均値)、小さい赤丸

印はルーチン用気温計の10分ごと気温データ(1プロットは6データの平均値)による。気温の時間変動

の大きい日中の比較は、10分ごとデータでは個数が少なくて不十分なことが分かる。

なお、K1、K2は20秒ごと気温データによる。

図に示された放射影響の日変化傾向は高知県の江川崎アメダスでも同様であった(

「K88.江川崎の最高気温41℃は本物か?(2)」の図88.6を参照)。

次節で比較する日中の4時間平均気温は、ルーチン用気温計(「露場」の記号で表す)と、北側露場

フェンスの気温計(K3:記号「北」で表す)、及び露場フェンス北西隅の気温計(K4:記号「北西」

で表す)については10分ごとの記録を用いる。

気象庁気温観測用の通風筒に及ぼす放射影響については、今後詳しく調べることとし、今回は

暫定的に、晴天日中の放射影響は0.25℃として補正する。つまり、観測値から0.25℃を差し引いた値を

気温「露場」とし、気温計K3による気温「北」、K4による気温「北西」を比較する。

なお、測風塔に設置した気温計は、他の気温との差を見るのみであり、また測風塔の高さでは風速が

強く放射影響も小さくなると見なされるので、補正は行なわない。

測風塔に設置した気温計(「屋上」の記号で表す)についてのみ、1分ごとの記録を用いる。

84.4 晴天日中の気温差の風向依存性

以下では、「露場」気温は放射の影響0.25℃を引き算し補正した値で示すことにする。

観測が全体として正常に行なわれたかを見るために、4月26日~5月31日(36日間)の全24時間の平均

気温を比較した。最大の平均気温「露場」と最小の平均気温「屋上」の差は0.25℃で小さく、その差

の生じる理由は備考2 に示した。

「露場」(ルーチン):19.41℃

「北西」(K4) : 19.31℃

「北」(K3) :19.37℃

「屋上」(基準用):19.16℃

備考2(36日間平均気温の差):

(1)ルーチン用の気温「露場」がK3とK4の平均値より0.07℃高いのは、通風筒に及ぼす放射影響

が曇天日も昼夜も含む36日間平均値でわずかにプラスであるからである。この傾向は、6月1日以降の

観測結果でも同様である。

(2)測風塔に設置した「屋上」がK3とK4の平均値より0.18℃低いのは風通しがよいことと設置

高度が15m高いことによる。

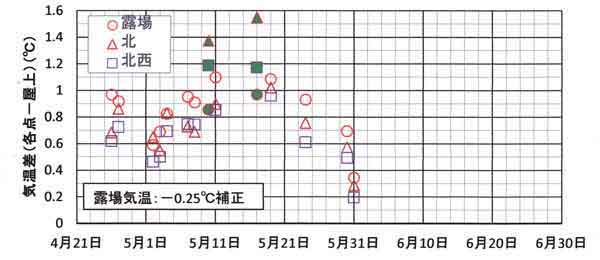

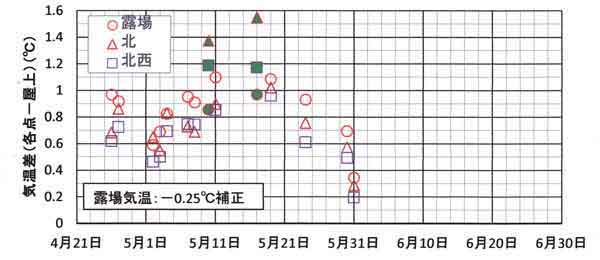

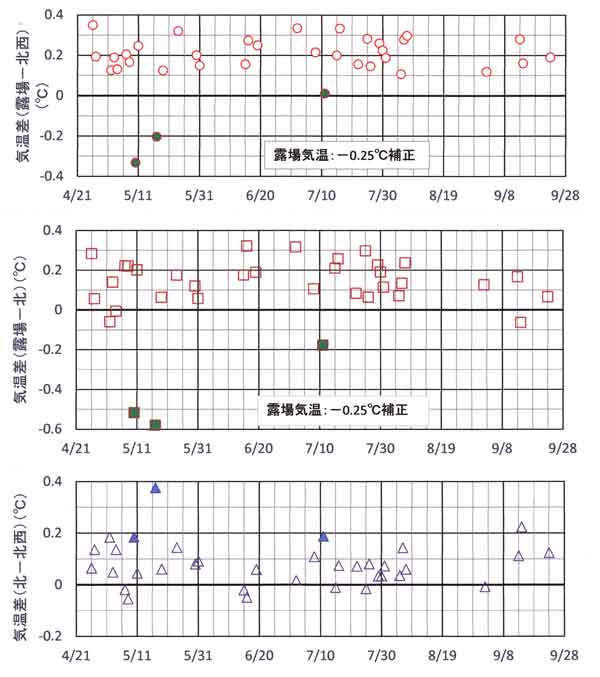

前節で説明した条件により晴天日を選び、「屋上」を基準とした気温差を図84.5に、「北西」

または「北」を基準とした気温差を図84.6に示した。

風向が南東寄りの日(白抜き記号:全32日間):

4月26日、27日、

5月2日、3日、4日、7日、8日、11日、19日、24日、30日、31日、

6月15日、16日、19日、

7月2日、8日、15日、16日、22日、25日、26日、29日、30日、31日、

8月5日、6日、7日、

9月2日、13日、14日、23日

風向が北北西の日(緑塗りつぶし記号):

5月10日、17日、

7月11日

備考3(北寄りの風の日の例外):

日中の12時~16時の風向が北寄りの日が少ないため、日照時間が10時間以下の日(9.0時間:7月11日)

も含めてある。

参考までに、日照時間(カッコ内は12時~16時の日照率)は次の通りである。

5月10日・・・・・12.2時間(100%)

5月17日・・・・・12.4時間(100%)

7月11日・・・・・ 9.0時間(86%)

例外的に含めた7月11日は、後掲の図85.6、図85.9において気温差が小さめになっていることに注意しよう。

図84.5 晴天日の4時間平均気温差(12時~16時)、屋上の気温を基準。

丸印:露場、三角印:北、四角:北西、緑塗りつぶし:北北西の風の日、白抜き:南東寄りの風の日

「露場」気温は放射の影響0.25℃を引き算し補正してある。

図84.6 前図84.5に同じ、ただし「北西」または「北」を基準。

「露場」気温は放射の影響0.25℃を引き算し補正してある。

まず、全体の傾向を見てみよう。

「屋上」を基準にしたときの気温差は1.4℃以内、平均は0.8℃以内で、若干大きい(図84.5)。

それに比べて、「北西」を基準としたとき、南東寄りの風の通常日と北北西の特殊日の露場範囲内3地点に

おけるそれぞれの気温差は0.7℃以内、平均は0.5℃以内である(図84.6上図、下図)。

地上の3地点はいずれも地上1.5mの高さにおける観測であり、地上付近のほぼ同質の空気塊の気温である

のに対し、屋上では大きい空間範囲を代表する空気塊の気温を観測しているため、「屋上」を基準と

した気温差のほうがプロットの分散が大きくなったと考えられる。これは、当初は予想して

いなかったが、解析の結果から気づいたことである。

つまり、日中の空気塊は鉛直混合も盛んであるが、それよりも水平方向の流れの空気塊がより

近い性質(気温など)をもち、気温の相関関係が高く分散が小さい。

次に、全期間の9月30日までの観測結果について詳細に見てみよう。

〇風向が南東寄りの日(32日間)の気温差(「北西」基準の気温差)は、

「北」・・・・+0.06℃

「露場」・・・+0.21℃

「露場」のほうが、風上にある住宅・樹木の影響を大きく受けて空間広さが狭く、差し引き

「北」に比べて0.15℃高温になっている。

●風向が北北西の日(3日間)の気温差(「北西」基準の気温差)は、

「北」・・・・+0.25℃

「露場」・・・-0.18℃

「北」が「露場」よりも空間広さが狭いことによって、差し引き「露場」に比べて0.43℃高温になっている。

わかり易くするために、地図上に風向と気温差の関係を表すことにしよう。図84.7と図84.5では、それぞれ

「北西」と「露場」を基準にした気温差を表してある。「北西」は南東寄りの風に対して、「露場」は

北北西寄りの風に対して露場広さがもっとも広い位置にある(表84.1)。

図84.7 熊谷地方気象台周辺の衛星写真(Google earth による)。

気温計の位置を「北西」、「北」、「ルーチン用」で示してある。これらを取り巻く四角形は露場フェンス、

その北側に見える白色枠の四角形は気象台の庁舎である。気温計の相互の距離は10~13m程度である。

図84.8 南東寄りの風の時の気温差、「北西」を基準とする。

「露場」気温は放射の影響0.25℃を補正してある。

数値は気温差の平均値(晴天条件で選んだ南東寄りの風の全日数32日間の平均値)を示す。

図84.9 北北西寄りの風のときの気温差、「露場」を基準とする。

「露場」気温は放射の影響0.25℃を補正してある。

数値は気温差の平均値を示す(カッコ内は左から順番に5月10日、5月17日、7月11日)。

南東寄りの風の日(図84.8)では、もっとも風下の「北西」の露場広さが大きく気温差は基準のゼロ

としてあり、「露場」は風上の樹木・住宅に近く気温は+0.21℃高めになっている。

北北西寄りの風の日(図84.9)では、もっとも風下の「露場」の露場広さが大きくなるので基準と

する。「北」は庁舎のすぐ風下となり日だまり効果が大きく気温差は+0.42℃

高くなっている。この+0.42℃は3日間の平均値であり、個々の日では+0.52℃(5月10日)、

+0.58℃(5月17日)、+0.18℃(7月11日)である。例外的に選んだ7月11日が他に比べて気温差が

小さいのは、前に述べたように、雲があり日照時間が10時間以下(9.0時間)、12~16時の日照率が86%と

小さいことによる。

次節では、この気温差と空間広さ(=露場広さ)との関係について定量的に調べる。

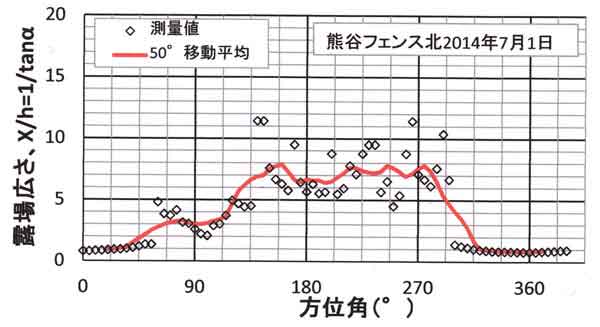

84.5 空間広さと気温差の関係

周辺樹木・建物の上端の仰角をαとしたとき、1/tanα=X/h(X:測定点から樹木・建物までの水平距離、

h:建物・樹木の高さ)をその方位の露場広さ(空間広さ)と定義する。

「露場広さ1」=1/<tanα>

「露場広さ2」=<1/tanα>

パラメータ比=「露場広さ2」/「露場広さ1」

によって定義する。仰角の平均値<α>が同じであっても、風の通りやすい切れ目「風みち」が

があれば、「露場広さ2」は大きくなる。

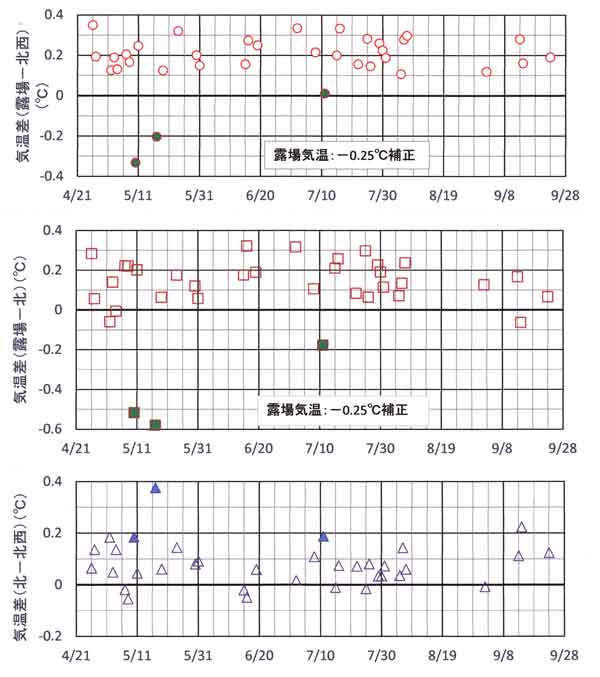

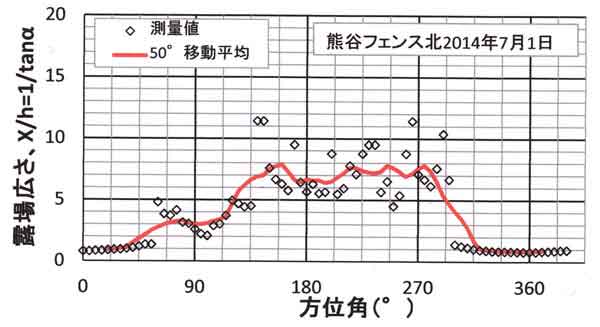

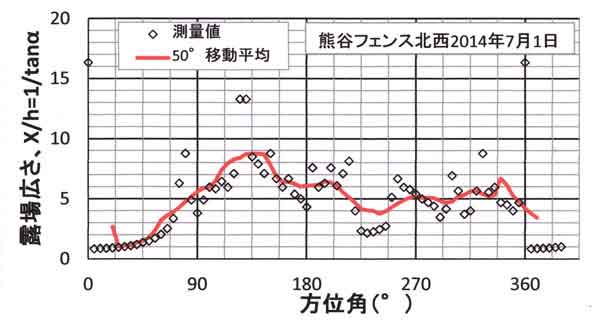

図84.10~12は各地点から測定した露場広さの方位角分布である。

図84.10 気温計「北」から測定した露場広さの方位角分布、赤線は方位

±20度範囲の移動平均値。

図84.11 気温計「北西」から測定した露場広さの方位角分布。

図84.12 ルーチン用気温計と露場の超音波風速計の中間位置(マンホール)

から測定した露場広さの方位角分布。

各地点におけるパラメータは次の値となる。

地点「北」(2014年7月1日測定):

<α>=22.4°±17.1°

1/<tanα>=2.1

<1/tanα>=4.5±3.2

パラメータ比=2.1

地点「北西」(2014年7月1日測定):

<α>=16.1°±12.3°

1/<tanα>=3.2

<1/tanα>=5.1±3.0

パラメータ比=1.6

地点「露場:ルーチン用通風筒」(2014年8月1日測定):

<α>=12.2°±5.3°

1/<tanα>=4.6

<1/tanα>=6.0±3.7

パラメータ比=1.3

南東寄りの風と北北西寄りの風に対する露場広さを表84.1に示した。

表84.1 熊谷の露場内における風向別の露場広さ

南東寄り:S~ESEの平均

北北西寄り:NW~NNWの平均

北風: 2007年8月16日の最高気温40.9℃のときの風

「北」:露場フェンスの北側での測定

「北西」:露場フェンスの北西隅での測定

「露場」:ルーチン用通風筒脇のマンホール上での測定

「露場2007」:白ポールの北0.65mでの測定(2013年11月13日測定)

(2007年8月16日の最高気温40.9℃について以前に検討した露場広さ)

log10(北/南東):露場広さの北風時の南東風時に対する対数差

(日だまり効果による気温上昇量は、この対数差にほぼ比例する)

場所 南東寄り 北北西寄り 北風 log10(北/南東)

「北」 6.5 1.0 1.0 ---

「北西」 7.2 5.3 4.2 ---

「露場」 5.5 5.5 2.8 -0.29

「露場2007」 7.0 --- 2.1 -0.52

備考4:露場の西隣の宅地

露場の西隣には平屋建ての住宅があったが、2014年7月中旬に解体され、8月1日

現在、更地となっていた。

熊谷地方気象台長・加藤敏彦氏によれば、6月27日から解体作業が開始、7月8日頃

には建物撤去、7月8日から気象台との境界にあった植栽等の撤去が7月10日頃まで

行なわれ、7月14日には整地完了が確認された。

図84.12は住宅の解体後の測定であり、方位 270°±30°の範囲で露場広さが大きくなった。

熊谷地方気象台では、日中に西風が定常的に吹くことは稀であり、住宅の解体

が気温観測の平均値に及ぼす影響は大きくないと考えられる。

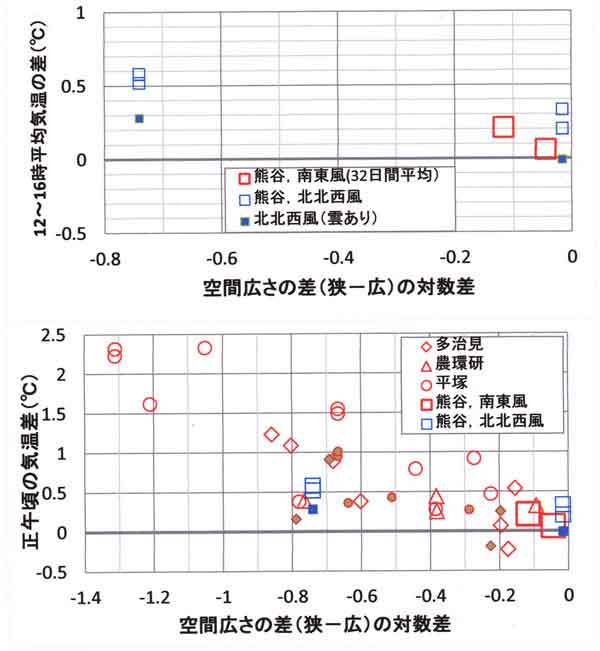

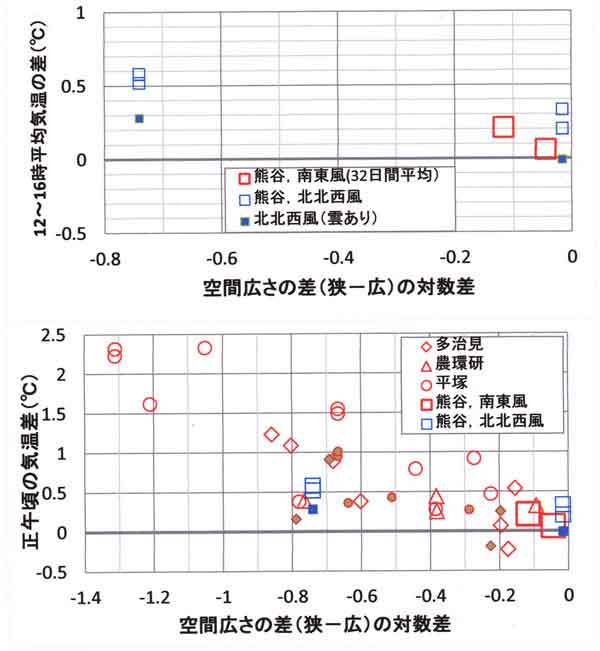

前節の図84.8と図84.9に示した気温差(日だまり効果による気温上昇量)と露場広さの関係を図84.13

に示した。赤色の大きい四角印は南東寄りの風の32日間平均値であり、それぞれの平均値とバラツキ

の標準偏差は次の通りである(カッコ内は標準偏差)。

「北」-「北西」の気温差=0.06℃(±0.07℃)

「露場」-「北西」の気温差=0.21℃(±0.07℃)

図84.13 空間広さの差(対数差)と気温差の関係。

上図:熊谷地方気象台露場、2014年4~9月の晴天日、大きい四角印は32日間の平均値

下図:晴天日の観測結果のまとめ、塗つぶし印は雲が現れた場合

今回の熊谷地方気象台の露場範囲内における気温差(上図)は、これまでに観測された他の場所に

おける結果(下図)と比べると、低めである。

その理由として2つが考えられる。

(その1)2点間の距離が10m程度の近くで観測した値。

(その2)観測点周辺は芝地または雑草混じりの草地である。

気温差が低めに観測されたのは(その1)、気温計を設置した3地点(露場ルーチン観測用、

露場フェンス北、露場フェンス北西隅)がいずれも露場範囲内であり、相互の距離が短い(10m~13m)

ことによると考えられる。これまでに他所で観測されたプロットの多くは、2点間の水平距離は

概略500mほど離れた狭・広空間の気温差である。

今回の観測は芝地・草地であり、地表面温度と気温差があまり大きくなれない状態にあった(その2)。

しかし、理論的な検討の結果(「K76.日だまりの気温ー理論的考察」

によれば、地表面と気温の差が大きくなる条件(裸地、アスファルト舗装地、人工芝地、草地でも

晴天続きで乾燥化した場合など:図にプロットしてあるこれまでの多くの観測)では、気温差が

大きくなっている。

84.6 まとめと議論

2014年4月下旬から9月末までの5か月余にわたり、熊谷地方気象台の露場フェンスの北端と北西隅

に通風式気温計を設置し、露場のルーチン観測の気温を比較した。

熊谷では晴天日に風向がほぼ定常的になるのは

正午過ぎであることから、日照時間が10時間以上の晴天日を選び、12時~16時の4時間平均気温

を比較した。風向が不定な日を除くと、南東寄りの風の日数が32日間に対し、北北西より風の日数

はわずか2日間(5月10日、5月17日)しかなかったので、例外的に途中で雲が現れた日(7月11日)

も含めて解析した。

気温計を設置した場所の空間広さと気温差(=平均気温の差)の関係は図84.13に示した。これまで

に他所における結果と比べると、気温差は小さく現れた。

2007年8月16日の40.9℃の最高気温について

2007年8月16日の日中は、稀にしか吹かない北風時に40.9℃の最高気温が観測された。北風時の露場

は庁舎の風下となり、「日だまり効果」によって、露場の気温が高めになったと考えられる。

今回、露場広さ(空間広さ)の再測定を通風筒近くにおいて行なったので、それに基づいて検討する。

これまでの他所における結果(図84.13)も参考にして、暫定的に次の関係を採用しよう。

空間広さの対数差=-1に対する日だまり効果による平均気温の上昇量=1.0±0.3℃・・・・(1)

2007年8月16日の最高気温40.9℃が観測された北風時における

露場広さの南東風時に対する対数差は表84.1から、

ルーチン観測用通風筒における露場の広さ:

北風時の露場広さ=2.8・・・・・・・(2)

南東寄り時の露場広さ=5.5・・・・(3)

log10(北/南東)=-0.29・・・・・・・・(4)

に対して、(1)の関係を用いれば、平均気温の差=0.3±0.1℃・・・・(5)

瞬間的な最高気温は、露場広さが狭くなるほど大きくなる。

「K79.都市の地上気温の分布ー新しい視点・解析法」の図79.5とその下に示した関係から、

気温変動の大きさ:

北風時(露場広さ=2.8)、σN=0.53℃・・・・・(6)

南東寄り時(露場広さ=5.5)、σSE=0.49℃・・・・(7)

σN-σSE=0.53-0.49=0.04℃・・・・・(8)

最高気温Tmax=平均気温+(3.2×σ)より、

最高気温の差⊿Tmax=平均気温の差+(3.2×σN-σSE)

=(0.3±0.1℃)+3.2×0.04

=(0.3±0.1℃)+0.13℃

つまり、40.9℃の最高気温は、庁舎の風下側で観測された値で、仮に庁舎の代わりに周辺の住宅と同じ

環境にあったとすれば、確率的に0.4±0.1℃ほど低温に観測されたと考えられる。

0.4±0.1℃は、当初の露場広さの測定値(白ポールの北0.65mでの2013年11月13日の測定値)に

基づく推定値(最高気温は1.1℃低め、平均気温は0.8℃低め)より小さくなった。

将来、各地観測所の露場の環境変化(日だまり効果に影響する概略100m範囲内の環境変化)により、

気温観測値の代表性の誤差が生じた場合、露場広さの時代による変化を考慮して補正することに

なるわけだが、その際の露場広さの測定精度・信頼性が重要であることが本研究によって具体例

として示された。

今後、観測所環境の変化は生じていくので、それを長期に記録・保存していくことが重要となる。

備考5:乾燥条件下における日だまり効果による気温上昇量

上記では、熊谷における通常の条件で観測した露場内の気温分布、つまり露場広さと気温差の関係

から、2007年8月16日の40.9℃の最高気温の記録について検討した。

しかし、この日は晴天続きの乾燥した条件で起きた記録であり、日だまり効果は上記推定値より

若干大きかったと考えられる。それゆえ、0.4±0.1℃ほど低めの推定値は、実際には0.6~0.8℃

ほどの低めであったのかもしれない。

今後の四万十市江川崎周辺での観測では、土壌水分量と気温上昇量との関係も調べる予定である

ので、乾燥化と気温上昇の関係がより定量的に明らかになるであろう。

参考文献

桜井美菜子・篠原善行・眞下国寛・須永次雄、2009:関東地方で日最高気温が40℃を 超えた2007年夏

の高温 その1.天気、56、248-253.

篠原善行・眞下国寛・桜井美菜子・須永次雄、2009:関東地方で日最高気温が40℃を 超えた2007年夏

の高温 その2.天気、56、543-548.