K82.熊谷の2007年夏の高温記録40.9℃

著者:近藤純正

熊谷地方気象台で最高気温40.9℃が記録された2007年8月16日は、夏の通常と異なり、

総観場では背が高く暖かい高気圧に覆われ、大規模な下降気流場で起きた現象である。

この日の周辺観測所の地上気温と比較すると、熊谷のみ1~2℃ほど高温であり、複雑な

気温の地域分布をしていた。熊谷の観測露場は庁舎の風下となり日だまり効果による

気温上昇が加わったと考えられる。

熊谷における気温の時系列を解析してみると、風向変動にともなう露場の空間広さが

狭くなると気温は上昇する傾向が見られ、風向変化にともなう露場広さ1桁の変化に

対する気温上昇率は0.63℃で、日中の「日だまり効果」による気温上昇率(1~2℃)

より小さめであるが、相関係数は0.28と小さい。つまり、1地点の気温の時系列から

日だまり効果を見出すことは難しく、正確に求めるには観測所周辺の数km以内の

範囲内で比較観測しなければならない。

(完成:2013年12月20日予定)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2013年12月16日:素案の作成

目次

82.1 はしがき

82.2 1分毎データによる解析

82.3 平均気温の解析

82.4 近隣観測所の気温との関係

82.5 高温が記録される条件

82.6 まとめ

参考文献

これは気象庁観測部のご協力によって行なったものである。

82.1 はしがき

2007年8月16日14時42分に熊谷では40.9℃の最高気温を観測した。この日は北関東一帯

で異常な高温であった。他の地域も同様に高温で、岐阜県多治見アメダスでも40.9℃の

最高気温を記録している。

本シリーズ研究では、観測露場の広さが狭くなると、日中の気温(平均気温、最高気温)

が1~3℃ほど高めに観測される問題を対象にしている。

「K80.地域を代表する気温の分布」では熊谷の最高気温は

北風時の庁舎の風下で観測されており、「日だまり効果」による影響も含んでいる

可能性を示した。

夏の関東では、多くの場合、晴天日には南寄りの海風により、沿岸部では気温の上昇が

抑えられ、海岸からの距離とともに気温が上昇する。その例は

「K80.地域を代表する気温の分布」

の図80.2aと図80.2bで示した。

異常な高温が観測された2007年8月16日は通常と異なる気象条件で記録されたもので

ある。桜井ら(2009)と篠原ら(2009)によれば、群馬県西部から北部にかけての

山岳による力学的フェーンの影響によるものであり、総観場においては、背が高く

暖かい高気圧におおわれ、大規模な下降気流による断熱圧縮による昇温が継続した

状況下にあった。

地上では、山越えによる北風と海からの南寄りの風とのシアーラインが埼玉県と東京都

の境界付近にあり、その北側(熊谷など)では高温気塊が流入・停滞する状況にあった。

気象庁非靜力学モデルによる計算実験では、36℃の高温域が形成されている。

2007年8月16日は、こうした特殊な気象条件下にあったことをふまえて、熊谷における

気温の時系列から「日だまり効果」による気温上昇量が見出せるかどうかについて

検討した。

結論は、力学的フェーンが発生する日の北関東では、気温の時間・地域変動が複雑で、

時系列データだけから「日だまり効果」を区別して見出すことは難しい。それに

代わって、観測所周辺で同時観測する方法がよい。同時に、これまで行なってきた

露場広さと平均気温および気温変動との関係を定式化していくことである。

観測所周辺で行なう予定の観測に用いる温度計は、

「K81.市販品を改造した高精度の通風式温度計」に掲載してある。

82.2 1分毎データによる解析

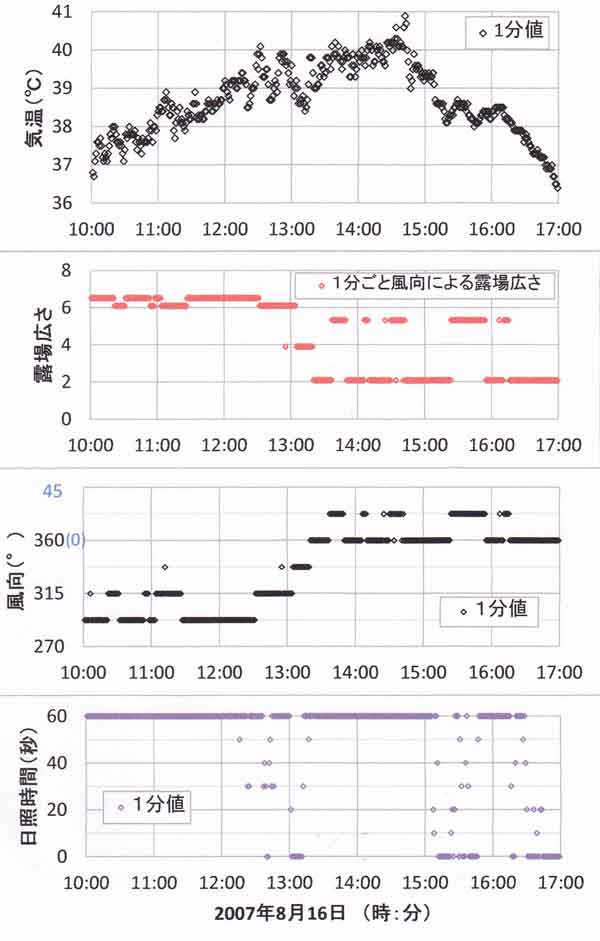

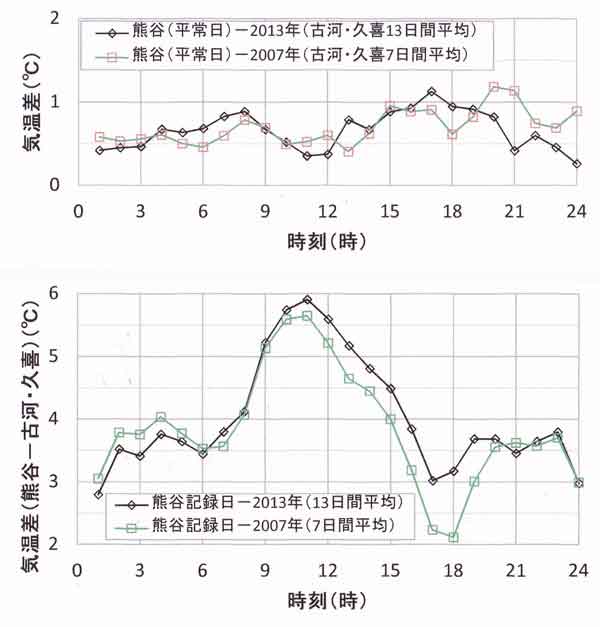

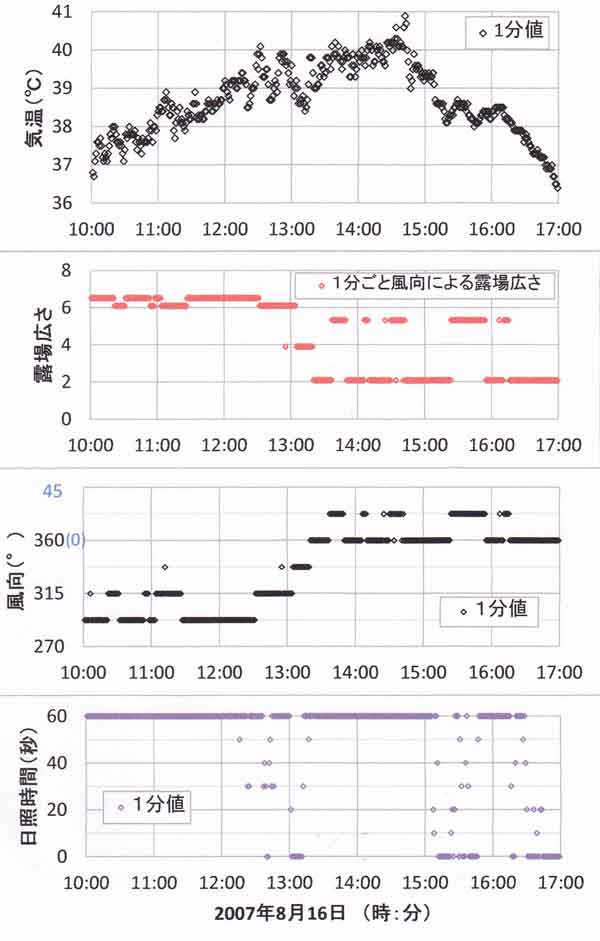

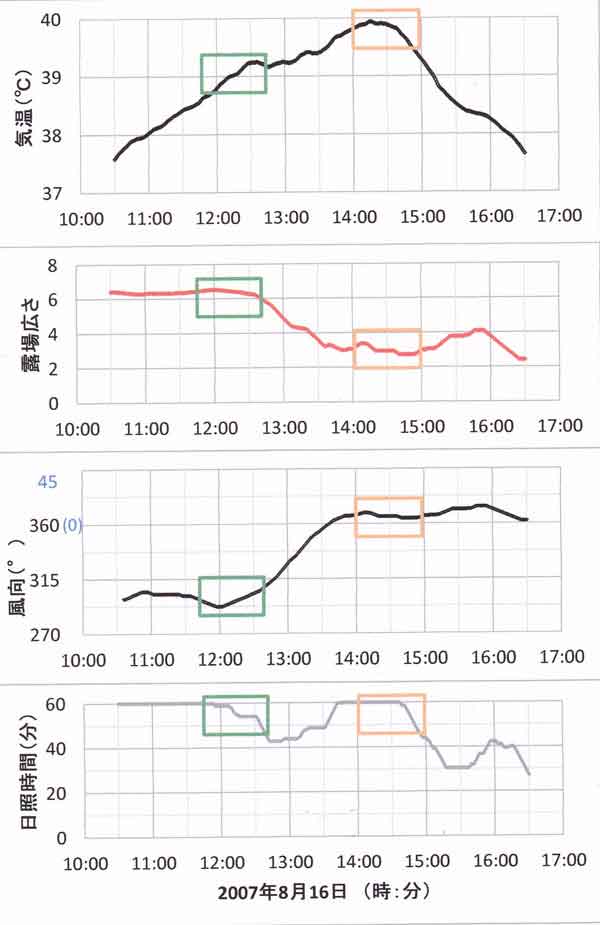

図82.1は気象庁観測部から提供された1分毎データの時系列である。ただし、上から

2段目に示した露場広さは、「K80.地域を代表する気温の分布」

の図80.4を用いて求めた1分毎の風向変化にともなう風上側の露場広さの時系列

である。

図82.1 熊谷における1分毎データの時系列(2007年8月16日10~17時)。

上から順番に、気温、露場広さ、風向、日照時間。

風向が360°(北)から北東(45°)に変る場合、見やすくするために、360°の上に

0~45°の目盛りを表示してある。

13時までの風向は西~北西であり露場広さは平均6.4であるのに対し、13時を過ぎると

北寄りの風となり露場広さは最低値2をとるようになった。しかし、図82.1の気温の

時系列からは、露場が狭くなることで顕著な気温上昇を見いだすことは難しそうで

ある。

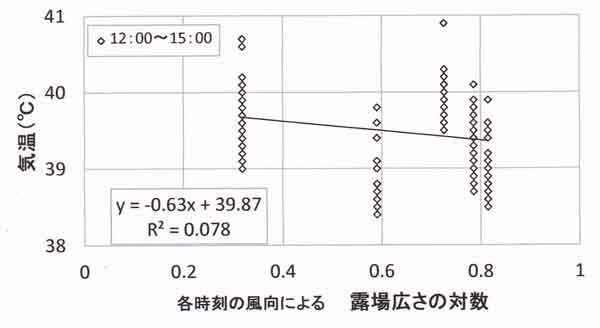

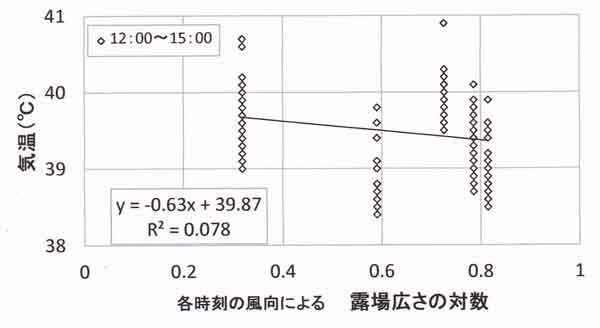

図82.2は11~15時の4時間について、露場広さの対数と気温の相関関係のプロットで

ある。横軸を対数で表したのは、

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.1を参考にしたもので、日だまり効果による気温上昇量は露場広さの対数と

ほぼ比例関係にあることを根拠としたものである。

図中に示すように、露場広さの1桁の変化に対する気温上昇率は0.63℃となるが、

相関係数はR=0.28(R2=0.078)で小さく、1地点(熊谷)の時系列から日だまり

効果による気温上昇を見いだすことは難しいことを意味している。

図82.2 熊谷における露場広さと気温の関係(2007年8月16日11~15時)。

横軸は各時刻の風向によって決まる露場広さの対数、縦軸は気温(1分毎データによる)。

気温変動の大きさから露場広さの影響を調べることも可能である。観測場所の空間

広さ(露場広さ)が狭くなるほど、気温変動が大きくなることは

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.5で示した。2007年8月16日の1分ごとデータの時系列(図82.1)から60秒間の

日照時間が連続した11~12時と14~15時について、気温変動の大きさを求め表82.1

に示した。

北風となり露場広さが狭くなった14~15時の気温変動σは、西~北西の風向のとき

(露場広さが広いとき)のσに比べて大きくなっており、これまでに得られている

傾向と矛盾しない。しかし、σの変動幅(±0.03、±0.11℃)がσの大きさの割りに

大きく、確定的でない。

その理由は(1)観測例が少ないこと、(2)気温観測の平均化時間(約1分間)が長く

て細かな変動が掴めていないこと、(3)風上側の地表面粗度・起伏などの影響により

風向によるσの違い、などが考えられる。

表82.1 露場広さと気温変動の大きさ(熊谷地方気象台、2007年8月16日)。

気温変動は1分間ごとのデータから前後30分間(時刻±15分)の標準偏差である。

気象官署で観測される気温は平均化時間が約1分間の平均値(通風速度5.4m/s、

受感部直径3.2mmのセンサーによる10秒ごとの6個のデータの平均値)である。

時 間 露場広さ 気温変動(τ=30分)

11~12時 6.4 0.25±0.03℃

14~15時 2.9 0.30±0.11℃

参考までに、「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.5によれば、追従性のよい温度計で測れば露場広さが 2~10 の範囲で、

σは0.4~0.6℃の大きさである。これに比べて、表82.1に示したσの大きさは小さい。

風向によって変わる露場広さと平均気温の関係(図82.2)と、露場広さと気温変動の

関係(表82.1)は、1地点(熊谷)の1日の時系列データのみから正確に求めることは

難しい。これらの正しい値を求めるには、観測所周辺で気温の同時観測を行う必要が

ある。

今後の研究のために次節では、熊谷で異常高温が観測される北風時の大気条件はたい

へん複雑であったことを調べることにしよう。

82.3 平均気温の解析

図82.1の最上段の気温プロットについて注意すべきは、熊谷で40.9℃が記録された

14時42分の近くでは、4個ほど飛び抜けた気温が記録されていることである。

このことから、最高気温は偶然的に記録されることが多く、わずか10m~100m離れた

だけで同じ最高気温は観測されない可能性がある。その意味で、地域代表の気温は

1時間以上の平均気温で表し、他地点との比較を行うことが望ましい。

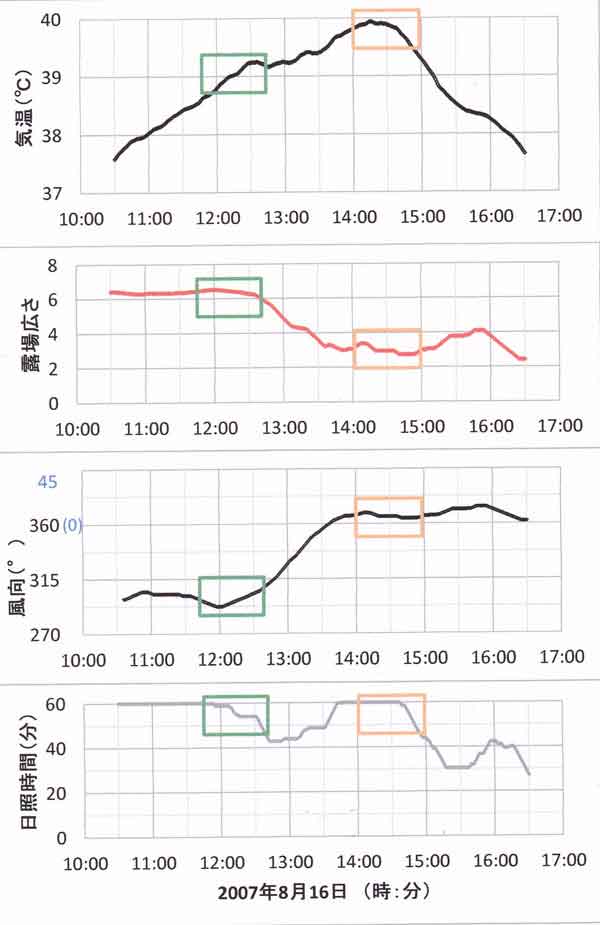

図82.3は各要素の1時間平均値の時系列である。横軸の時刻の前30分から後30分までの

移動平均値を描いてある。一見すると図82.1と違っている。図82.1では、12~13時ころ

の気温変動の幅が大きく、14~15時の40℃前後とほぼ同じ気温も12~13時の時間帯に

記録されており、14~15時までに顕著な気温上昇が生じていないように見えた。

しかし平均気温の図82.3からは北風時の14~15時の気温上昇が明瞭である。

図82.3 1時間平均値(各時刻の30分前から後30分までの移動平均値)の時系列。

風向が360°(北)から北東(45°)に変る場合、見やすくするために、風向360°の

上に0°~45°の目盛りを表示してある。

最下段に示す日照時間の時系列を参照し、同じような日照の時間変化である(終わり

ころ日照時間が減少した)11:45~12:45と14:00~15:00の各1時間の平均気温を

比較し表82.2に示した。前者は露場広さが大きく、後者は小さい時間帯である。

表82.2 1時間平均気温の比較(熊谷地方気象台、2007年8月16日)。

時 間 露場広さ 平均気温

11:45~12:45 6.4 39.00℃

14:00~15:00 3.0 39.77℃

対数差=-0.33 気温差=0.77℃

露場広さが6.4から3.0に変化したとき(対数差=-0.33)、気温は0.77℃上昇して

いる。この割合は、

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

図79.1のプロットされた傾向とほとんど同じ気温上昇量である。

しかし、気温の時間変化のトレンドが不明で、14~15時の高温は露場広さの影響

「日だまり効果」によるとは断言できない。つまり、前述のように、1地点の気温の

時系列から「日だまり効果」を明らかにすることは難しい。

82.4 近隣観測所の気温との関係

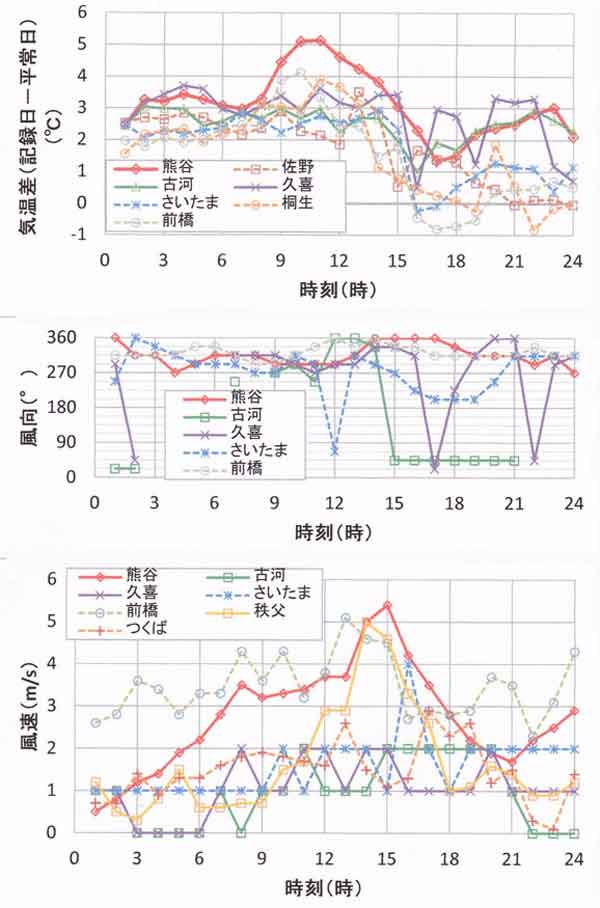

2007年8月16日が特殊な気象条件下であったことを地上気温の地域分布から示すために、

平常時として南東寄りの海風が北関東まで到達した日との違いを調べる。また、

8月16日の熊谷は周辺アメダスと異なる気温変動をしたこと、つまり、高温空気塊の

空間スケールがアメダス間隔より小さかったことを示す。

8月の晴天日が関東一帯で続いた2007年8月9日~15日(7日間)と2013年8月7日~19日

(13日間)を平常日と呼ぶことにする。平常日のほとんどは海風の影響により、

大きな気温上昇は起きにくい日である。

2007年8月16日(40.9℃の記録日)は、北関東一帯で平常日よりも高温であった。

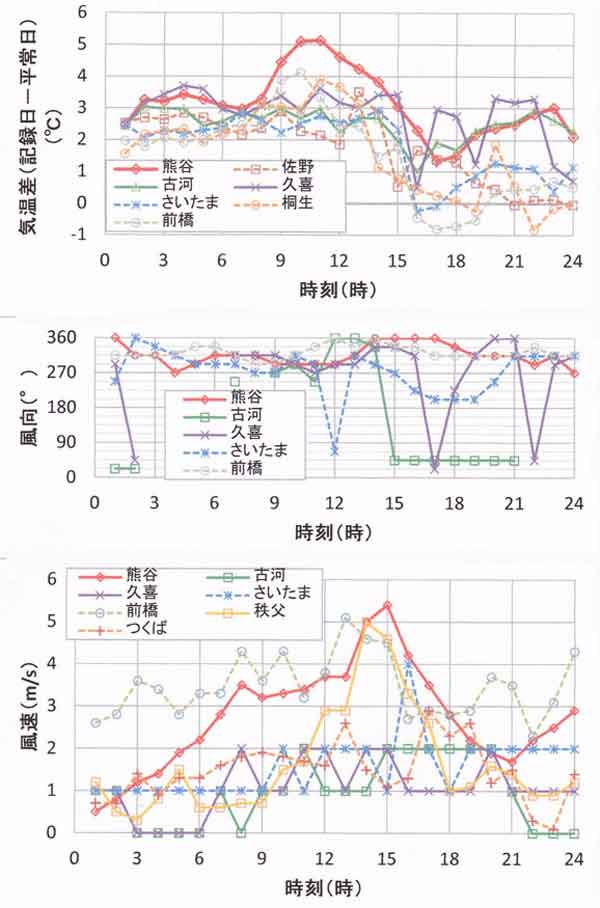

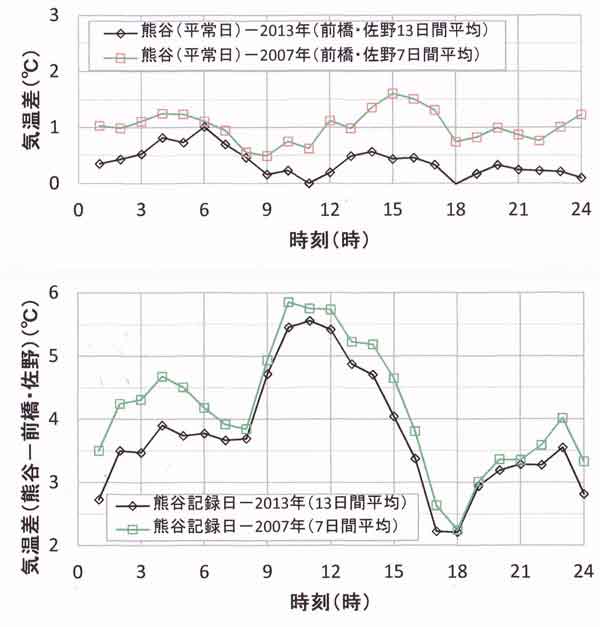

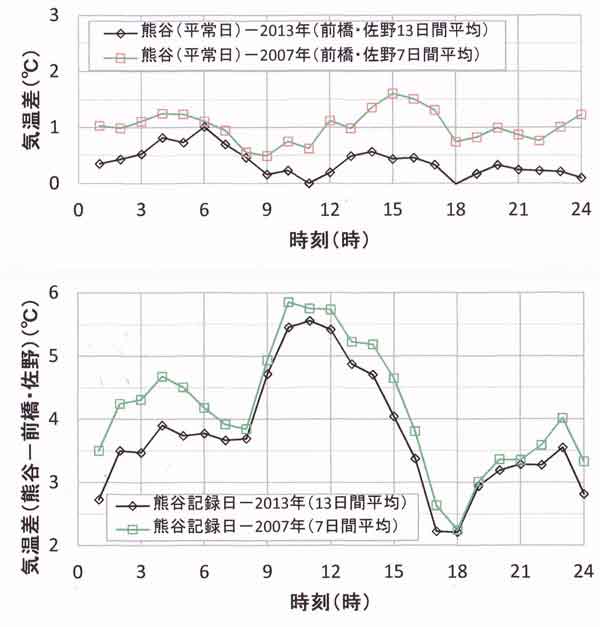

図82.4の上図は熊谷と近隣観測所における記録日と平常日平均値(2007年の7日間と

2013年の13日間)の差である。この日は早朝から午後まで2℃以上、特に熊谷では

9~13時は4℃以上、10~11時は5℃以上の高温であった。

図82.4 40.9℃の記録日と平常日の気温差の日変化など。

上図:8月16日と平常日の気温差(熊谷、佐野、古河、久喜、さいたま、桐生、前橋)

中図:8月16日の風向(熊谷、古河、久喜、さいたま、前橋)

下図:8月16日の風速(熊谷、古河、久喜、さいたま、前橋、秩父、つくば)

図82.4の中図と下図は8月16日のそれぞれ風向と風速の日変化である。1日中、

西~北寄りの風向であり、前橋と熊谷では早朝から強い風が吹いていた。

熊谷の気温が特に高温であったことを分かりやすくするために、図82.5に熊谷と他の

6地点(佐野、古河、久喜、さいたま、桐生、前橋)の気温差を示した。平常日の

熊谷と他の6地点平均の気温差(緑:2007年、黒:2013年)は0.5~1℃前後で日変化

している。

それに比べて記録日の2007年8月16日(赤)は、特に9~16時が2℃ほど高温であり、

夜になっても高温状態が続いている。9時以降の15時間の間には4個の変動(およそ

4時間周期、変動幅は1℃程度)があるかのように見える。

図82.5 熊谷と他の6地点の気温差の日変化。

赤:記録日(2007年8月16日)

緑:2007年8月の平常日7日間

黒:2013年8月の平常日13日間

この空気塊のスケールはアメダス間隔未満の20kmまたはそれ以下であろう。

図82.5の赤印の気温変動幅は1℃程度もあるので、こうした変動の中から日だまり

効果を取り出すことは難しい。

大気境界層における空気塊(乱流)の空間スケールは細長く延び、風向方向に長く、

これに直交する方向(y 方向)は短いことが知られている。このことをふまえ、平塚

などで行なった空間広さと

気温の関係は、海風の風向に沿う方向では数km以上の範囲まで、風向と直交する方向

では1km以内の範囲内の2地点で観測した。つまり、日だまり効果(空間広さと気温の

関係)を見いだすには、同じ空気塊スケールの範囲内で1~3時間の平均気温を比較

すべきである。

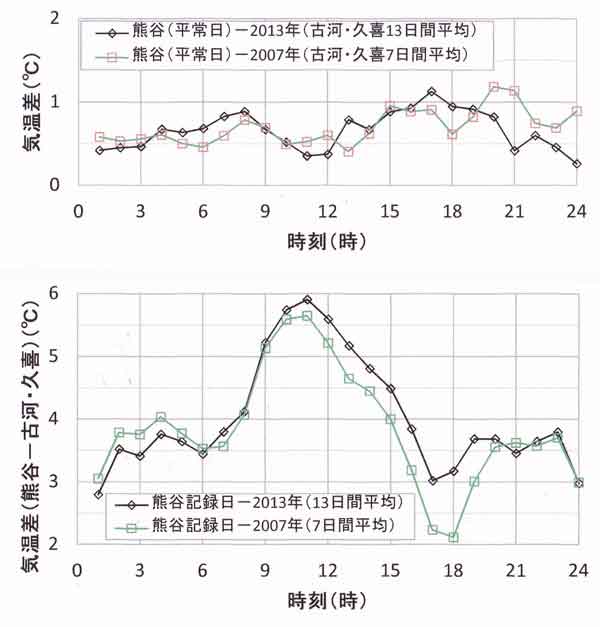

詳細を知るために熊谷の東北東約30kmの古河と東南東約25kmの久喜の平均気温と

の差を図82.6に、北約40kmの前橋と北東約25kmの佐野の平均気温との差を図82.7に

示した。

各図の上図に示した平常日の熊谷と他2地点の差の日変化幅は0.5~1℃で小さいが、

記録日(2007年8月16日)には、10~12時(古河・久喜)あるいは9~12時

(前橋・佐野)の時間帯は5℃以上の気温差となっている。気温差の最大値は正午前に

起きている。

図82.6 熊谷と古河・久喜の気温差の日変化。

上図:平常日7日間平均(2007年)と13日間平均(2013年)

下図:記録日(2007年8月16日)

図82.7 熊谷と前橋・佐野の気温差の日変化。

上図:平常日7日間平均(2007年)と13日間平均(2013年)

下図:記録日(2007年8月16日)

桜井ら(2009)と篠原ら(2009)によれば、2007年8月16日は群馬県西部から北部に

かけての山岳による力学的フェーンの北風と南からの海風の境界線(シアーライン)

が埼玉県と東京都の境付近に形成され、内陸部の高温域がシアーラインの北側に

広がっていた。

図82.6と図82.7で見たように、この記録日の日中は平常日に比べて高温、特に熊谷では

5℃ほども高温であり、北関東一帯では複雑な気温の時間・地域分布をしていた。

なお、熊谷に近い館林アメダスは露場広さが小さく、鳩山アメダスは北~西側に

樹木・生垣が接しており、気温観測値の地域代表性に乏しく、本章ではこれら

2アメダスは解析から除外した。

82.5 高温が記録される条件

その1:山岳による力学的フェーン

夏の関東平野では、高気圧に覆われた晴天日には、南寄りの海風が内陸に侵入し、

日中の気温上昇は抑制される。一方、異常な高温が観測されるのは、前記したように、

群馬県西部から北部にかけた山岳による力学的フェーンにともなうことが多いとされ

ている。これは上空の北西風の山越えによって起こる現象である。このような条件

のとき高温が観測される。

その2:土壌水分量(晴天日が続く状況)

地上の気温は地表面温度に支配される。地表面温度は大気と地表面の熱収支が

バランスするように決まる。熱収支を大きく変えるのは、蒸発散量であり、蒸発散量

は土壌水分に大きく依存し、大雨後は地表面に入力した放射エネルギーの大部分が

蒸発散量のエネルギーとなるため地表面温度の上昇は小さい。

晴天が続き地表面の乾燥化が進むにしたがって地表面温度は日ごとに上昇し、

しだいに平衡状態に近づく。夏は、すでに地中温度が熱収支的に平衡状態に近い

状態になっており、この傾向は弱いが、顕著に表れやすいのは春~初夏の季節である。

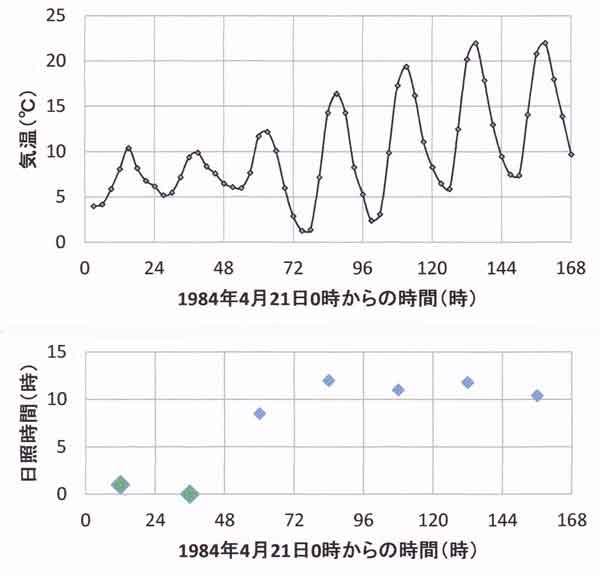

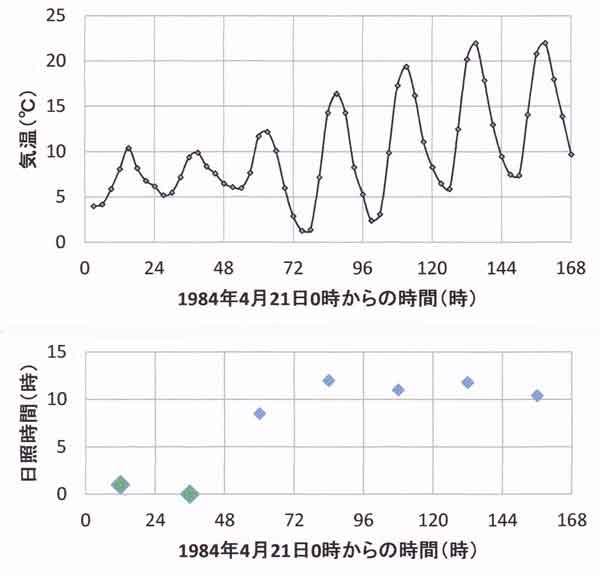

図82.8は山形における気温の日変化の1984年4月21日からの7日間である。19日に

36.5mm、20日に19.0mmの降雨があり、その翌日21日から無降水日が続いた27日

までの7日間の気温の日変化である。大きな気温上昇が3日間続き、平衡状態へと漸近

している。

図82.8 1984年4月21日~27日の山形における気温の日変化。

上図:気温、 下図:日照時間

2007年8月に熊谷で最高気温40.9℃が記録される16日まで無降雨日が8日間続いた。

岐阜県多治見でも同様に40.9℃が記録される16日まで無降水日が16日間続いた。

このように、晴天が続いた後で、最高気温が記録されやすい。

82.6 まとめ

「日だまり効果」は、観測地点の空間広さ(露場広さ)が狭くなるほど日中の気温が

高くなる現象、すなわち空間スケール30~100m程度のごくローカルな現象である。

露場広さと気温上昇の関係は、水平1km程度(ほぼ均質な同じ空気塊)の範囲内で、

広い場所と狭い場所で数時間の平均気温を観測して求める。

熊谷で最高気温40.9℃が観測された2007年8月16日について、観測所1地点の気温の

時系列から「日だまり効果」を見いだせるかどうかを検討したところ、難しいこと

がわかった。

(1)2007年8月16日の1分毎の気温、風向、日照時間の時系列を解析した。西~北西

から北寄りの風向変化にともない、風上側の露場広さX/h(X:障害物までの風上

距離、h:その高さ)が6.4から2.9に変わったとき、気温が上昇する傾向は見える

ものの不確かである(図82.2、表82.1、表82.2)。

(2)熊谷の気温と周辺アメダスを比較してみると、通常の晴天日に比べて熊谷が

特別に高温であった(図82.6、図82.7)。この高温状態は1℃程度の幅で変動しながら

日中から夜遅くまで続いた(図82.3、図82.4)。これは、高温気塊の空間スケール

がアメダス間隔よりも小さいことを意味している。そのため、隣接アメダスの気温

との比較から空間スケール30m~100mの「日だまり効果」を見いだすことは難しい

ことになる。

一般に風向が変わると、その地点にくる空気塊は別の空気塊と入れ替わる場合が多く、

1地点の風向と気温の時系列から日だまり効果を正しく見いだすことは難しい。

参考文献

桜井美菜子・篠原善行・眞下国寛・須永次雄、2009:関東地方で日最高気温が40℃を

超えた2007年夏の高温 その1.天気、56、248-253.

篠原善行・眞下国寛・桜井美菜子・須永次雄、2009:関東地方で日最高気温が40℃を

超えた2007年夏の高温 その2.天気、56、543-548.