| 熊野古道 | 中辺路 |

|

||||||||||||||||||||||||

| 新宮1 | ||||||||||||||||||||||||||

|

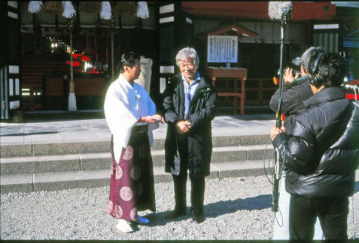

<熊野速玉大社> 新宮市の東側・熊野川沿いに速玉神社が鎮座する。  参道には平重盛が植えたというナギの老木がそびえる。 幹回り6メートル、高さ20メートルで、天然記念物に指定されている。 社殿は、主神を祀る棟が左手奥にあり、準主神の夫須美大神、そして家津美御子神、天照大神を祀る上三殿に続き中四社、下四社が右手に連なる。 境内には、様々な宝物を集めた神宝館もある。 「しんぐよいとこ 一二社さまの かみのまします よいところ」という歌もある。 毎年開かれるカヌーマラソンの終点は、この社殿の裏の熊野川河原である。 2004年に訪れたのは、2月6日のお燈祭りの日であった。 何か賑やかだと思っていたら、ニュースキャスターの筑紫哲也さんが来ていた。 宮司さんといろいろお話をしていた。 このあと、お燈祭りにのぼられていた。 祭りが終わったあと、ちょうど並ぶようにして階段を降りた。

<徐福公園> 徐福はいまから2200年ほど前、中国を統一した秦の始皇帝に仕え、その命により、東方海上の三神山にあるという不老不死の霊薬を求めて3000人の童男童女を引き連れ、この熊野に渡来したと伝えられている。  徐福一行は、この地に自生する「天台烏薬」という薬木を発見したが、気候温暖、風光明媚、さらには土地の温かいもてなしに、ついにこの地を永住の土地とし、土地を拓いたり農耕・漁法などの様々な技術をこの地に伝えたといわれている。 不老不死といわれる薬の天台烏薬は、クスノキ科の常緑灌木で、体内の活性酸素の増えすぎを押さえる薬効があり、老化現象を防ぐといわれている。 私たちが訪れた日には、ちょうど台湾人のツアーがあり、いかにも中国風の作りの徐福公園のなかで中国語で会話されると、まさに台湾に来たような気になった。 他国に来て、自分たちの先祖がその国に大きな足跡を残し、こうして記念公園まで建立されているのを見るのはうれしいことだと思う。 <徐福伝説異論>

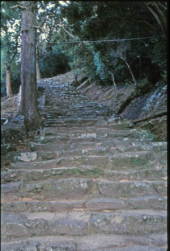

<神倉神社> 神倉神社は、新宮市中心市街地北西部にある千穂ヶ峯の神倉山に鎮座しており、熊野速玉大社の摂社である。 拝殿のあるゴトビキ岩までは、源頼朝が寄進したと伝えられる、急勾配の鎌倉積み石段538段を登らなければならない。 ゴトビキ岩呼ばれる巨岩がご神体として祀られている。 この岩の根元を支える袈裟岩と言われる岩の周辺には経塚が発見されており、平安時代の経筒が多数発掘され、そのさらに下層からは銅鐸片や滑石製模造品が出土していることから、神倉神社の起源は磐座信仰から発したと考えられている。 古い神社にはこうした巨岩をご神体にしているところが多い。  神倉神社の創建は128年頃といわれているが、『古事記』『日本書紀』によれば、神倉山は、神武天皇が東征の際に登った天磐盾(あめのいわたて)の山であるとされる。 このとき、天照大神の子孫の高倉下命は、神武に神剣を奉げ、これを得た神武は、天照大神の遣わした八咫烏の道案内で軍を進め、熊野・大和を制圧したとされている。 しかし、「熊野権現御垂迹縁起」(『長寛勘文』所収)には神剣と神倉山を結びつける記述はないことから、天磐盾を神倉山と結びつける所説は鎌倉時代以降に現れたものと考えられている。 歴史については、熊野信仰が盛んになると、熊野権現が諸国遍歴の末に、熊野で最初に降臨した場所であると説かれるようになった。熊野三所大神がどこよりも最初に降臨したのはこの地ということになる。 熊野参詣記にもいく度かその名が登場し、『平家物語』巻一〇の平維盛熊野参詣の記事に登場するほか、応永34年(1427年)には、足利義満の側室北野殿の参詣記に「神の蔵」参詣の記述が見られる。 急な石段をぜいぜいいいながら登ると、ゴトビキ岩の下に小さな社がある。 今は無人であるが、かつては修験者たちの行場で立派な本殿があり、途中には山伏寺もあったという。 いかにも歴史があるという風情と、ある種の厳しさを感じる神社である。 2月6日には、豪快な「お燈祭り」が行われる。 いまだに女性禁制で、写真に撮るに上がるにも女性は行けない。 「お燈祭りは男の祭り 山は火の海 下り龍」と唄われている。 敏達天皇の頃(570年頃)初めて行われたと記録にあるが、その由来は明らかでない。 毎年けが人がでる豪快で勇壮な祭りである。

|

||||||||||||||||||||||||||

|

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||