|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天満八軒家~榎木大明神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

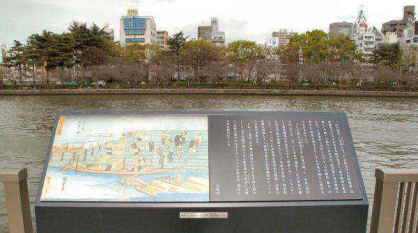

<天満八軒家> 熊野詣での陸路は、天満橋からである。 京都から船で下ってきてここ天満橋でおり、最初に浜の後方の窪津王子に詣ったあと、陸路を目的の熊野を目指して歩き始めるのである。この船着き場跡は、当時は大きな浜になっており、人の行き来も多く交易の場としても重要であったと思われる。三十石船が大きな帆を揚げてこの浜についた。 いま、その浜が残っていれば、市民の憩いの場としても絶好の場となったであろう。今はコンクリートの護岸が、川に人が入るのを拒んでいる。周辺は交通量が多く活気がある。今も昔もこの辺は商売の街である。 京阪天満橋駅にあるOMMビルからすぐのところに船着き場跡を示す碑が、駅側道向かいの、昆布やさんの横にひっそりとある。うっかりすると見過ごす。往時はこの辺までが浜だったのであろう。古道はこの碑の前を西に歩いていく。 熊野街道の陸路はここからが始まりである。 熊野詣での人々は、船から降り大阪を感じ、そして遙か熊野の地に思いを馳せたであろう。藤原定家もここから上陸している。藤原為房も同じようにここから上陸している。 先日八軒家浜の整備ができて、水上バスが運行され出した。なかなかいい施設だが、カヌー等を上げられる雰囲気ではない。少し残念である。浜だから、水と戯れるような施設が欲しいと思うのだが、最近の日本人は、危険の度合いを知らない人が増えたから、行政としてもリスクは避けたいだろう。親水性護岸がどうしても欲しい。 ここはまだいろいろなイベントや施設の建設が予定されているので、期待したい。ストリートパフォーマンスなどあれば楽しいと思う。 この八軒家という地名は、どういう由来であるのか不思議である。というのが、和歌山の川縁にも同じ八軒家という地名がある。川縁の、船着き場跡はそう呼ぶのであろうか? 八軒家ということでこういう川縁には、8軒が軒を連ねる何らかの商売があったのだろうか? 歴史研究というのは、こうした疑問を解き明かしていかなければならないので、時間もかかるし大変だろうと思う。 わたしの場合はとりあえず、似たような地形の所に同じ八軒屋という地名が存在しているという事を発見し、単に疑問を持つだけで終わってしまう。もっと深くつっこめばおもしろい事実も浮かんでくるのだろうけれど・・ 歴史を追究するには根気がいる。 後で調べたことで分かったのは、八軒家の名の由来は天明に遡り、天明二年十一月六日、江戸幕府が九人の定飛脚問屋に官許の肩書きを許し、後に八軒の定飛脚問屋の株となり、明治五年三月まで続いたらしい。 天神橋南詰めのこの地を八軒家と呼ぶのは、この定飛脚問屋が店鋪を連ねていたからということである。 ということは、藤原定家の頃は、まだ八軒家という呼び名はなかったことになる。 2008年2月に数年ぶりで、ここ天満橋から天王寺までを歩いた。 景色はほとんど変わっていなかったが、道筋を忘れてしまい少し迷った。 大阪の歴史を見ると、大阪北のほぼ全域が海だったようである。ここ八軒家も当然海だった。 ここ天満橋からそう遠くない森ノ宮で西日本最大の貝塚が発見されたという。 したがって海岸線は森ノ宮あたりということになる。 そして約8000年前には縄文海伸による海水面の上昇で、大阪城のある上町台地内側の河内平野へと海水が流入し、河内湾となった。大阪の開発は、上町台地からその周辺へと広がっていったようである。 時代は少し下って南北朝時代。 当時天満橋と難波橋の間くらいに渡辺橋があり、反鎌倉幕府の楠木正成が幕府軍を攻め、橋から川へ多くの敵兵を追い落とした武勇伝があるが、息子正行もこの渡辺橋で敵を追い落としたが、このとき大川に落ちた500名ほどの敵を助け上げ、馬や鎧まで与えて送り返したという。 武士の情けに恩義を感じた武士の中には後の四条畷の合戦で正行軍に合流し、討ち死にしたものもいるという。 「太平記」に記録がある。 ここ八軒家から南へ。北大江、中大江、南大江と3つの公園を過ぎて長堀通りに出る。 碑からすぐに交差点があり、その角に熊野街道を示す立派な案内がある。古道はその案内板前の御祓い筋を南に続いている。 坐摩神社行宮は、御祓筋西の次の筋にあるのでいったんそこを参拝して再び御祓筋に戻るとわかりやすい

<坐摩神社御旅所跡> 八軒屋浜の南へと延びる道は御祓筋と呼ばれている。その筋の入り口には案内板が建っているが、その筋を一筋西に歩き左に曲がるとすぐに、小さな神社がある。そこがかつて窪津王子が祀られていたところという。 私が行った折りには、おばあさんが扇風機の片づけをしていた。周りは大きなビルで、こうした小さな神社は都会では、居心地が悪そうである。往時には参詣客も多く、賑わったのであろう。 せめて周囲の木々は残しておいてほしかったと思うのは私だけなのだろうか。都会の神社を訪れるとき、いつも思うことである。和歌山の古道の王子跡や神社のいくつかは、南方熊楠が樹木の伐採を強硬に反対し、今にその姿をとどめるところが多い。景観だけではなく、 熊野古道へは御祓筋に戻り南に歩く。 道は、周りはビルばかりで、はっきり言って楽しくない。 途中に北大江公園がある。昼時だったので公園内のベンチに腰掛け、にぎりめしを広げたら、鳩がいっぺんによってきた。何かくれるだろうと思うのだろう。ご飯粒をまくと、今度は雀もたくさんよってきて大騒ぎになった。 道はなだらかな坂でまっすぐ南に続く。途中で阪神高速のガード下を通るが、このセンスの無さはいかんともしがたい。右側の桁下の高さは1.7mしかない。ガードをくぐってしばらく行くと、南大江小学校があり、その一角に太閤下水がある。現在でも使用しているという下水を、ガラス窓を通してみることが出来る。 <阪口王子跡> この辺は坂が多い。川筋にはこうした坂がよくある。 川が運んだ砂が、洪水や治水のための護岸などで、丘陵のようになり坂が多くなるのかもしれない。坂は街に変化を与える。 阪口王子跡は、古道を示す案内の石碑が建つ御祓い筋を、南に行く。 南大江と公園が3つ続き、そのうち南大江公園に王子跡を示す碑がある。 公園内には鳥居があり、親子連れがたくさん遊んでいた。少し風情に乏しいが、鎮守様の役割はこうした公園が受け持っているのかもしれない。 南大江公園をすぎてすぐに案内板と碑があるが、古道をたどるにはどう行けばいいかという基本的な表示がないので、迷ってしまう。 こんな立派な碑でなくてもいいので、古道のルートを誰もがたどれるように方向を指し示す案内表示が欲しい。 2008年に再度歩いてみると、大阪府が作っている地図と市販のガイドマップのルートがあわなかった。 大阪府の地図は、南大江公園の手前で左折を指示し、ガイドブックは公園を通りすぎてから、左折を指示している。おかげで、2度目に歩くのに、早速迷ってしまったのである。

<榎木大明神> 榎木大明神は、御祓い筋と長堀通りの角にある。 ご神樹は榎木ではなく中国から伝わった槐木(えんじゅ)とあると、祠においてあったしおりには書いている。一時は枯れ死寸前であったが、樹医山野忠彦氏により持ちこたえ元気に育っている。 ご神体は白蛇という。 都市計画などで何度も伐採しようとしたが、常に伐採したものに事故が発生したので、伐採をあきらめたそうである。大阪大空襲の時にはこの辺の類焼は免れたという。 不思議な力のある明神様である。 往時には、この大木は目印になった。 大明神の脇には、この近くで生まれた、あの直木賞の直木三十五氏を記念して、文学碑が建っている。 感想としては、この場にあまり似つかわしくないデザインである。 ぽつんと建っている感じが何となく野暮ったい。その原因は周りの景色にある。 後に植樹をするなどして、もう少し全体の修景も考えてほしかった。せっかくの綺麗な碑が引き立っていない。 道は、御祓筋から安堂寺町通りを東に行く。

大阪を歩くとよく迷う。 最近大阪府のWEBページで、熊野古道の地図のPDFができたが、最初に見ながら歩いた作家の宇江先生監修のガイドブックと同じ山と渓谷社が出している別のガイドブックと、それぞれが微妙に違う。 交差点のポイントとしている店が違ったり、悪いことに南北がまちまちである。 都市は交差点がたくさんあるので、一歩間違うと全然別の方向へ行ってしまう。 土地の人であれば、町筋の名前で理解できるのだろうが、田舎ものにはさっぱりわからない。 まして外国人は不可能に近いだろう。 ジョエルさんもこのあたりでよく迷ったと言うが、日本語のわかる人でもだめなのだから、話せない外国の人はとても案内人なしでは歩けないだろう。 ▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||