|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

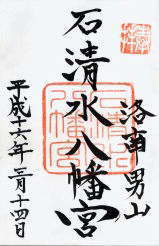

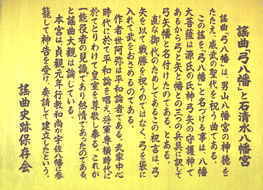

| <石清水八幡宮> 淀川下りをするための、ウォッチングをかねて、八幡市の石清水八幡宮に行った。 高速の大山崎から迷路のような曲がりくねった道を抜け、桂川と木津川を越える。 駅前の駐車場に車を置き、石清水八幡神社に向かった。  ケーブルカーがあったので、それに乗ろうと思ったが、時間が中途半端だったので歩くことにした。途中、古い民家があり石碑が建っており、その建物の説明が短くあった。 神社へは、一の鳥居をくぐり、頓宮殿を抜けた。広場があり、ボーイスカウトの訓練らしき集会をしていた。 南門をくぐり、太子坂を登った。 かなり急な坂で、途中休憩した。 一緒に歩き出した二人連れはかなり遅れていた。 途中水の湧いているところがあったが、清水という割りにはあまりきれいでない水であった。 坂はだんだん緩やかになり、本宮が近づいた。きれいな石畳を踏んで本宮に入る。 独特な形をした本殿が見えてきた。想像した以上に立派な建物である。 社務所で朱印を頼み、パンフレットを見ながら境内を歩いた。 パンフレットには、 「日本全国には、八幡とつく神社は3万ないし4万社を数えるといわれていますが、なかでも石清水八幡宮は、九州の宇佐神宮、関東の鶴岡八幡宮とともにわが国の歴史上、極めて重要な地位を占めてきました。その歴史は古く、今も昔も全国津々浦々より多くの人が引きも切らず参拝に訪れます。また神社のある男山は、京都の南西・裏鬼門にあたり、木津・宇治・桂の三川の合流点を挟んで天王山と対峙する交通の要地、政治上の重要な拠点に位置しています」 とあった。石清水八幡宮の御祭神は、 御本殿中央に、八幡大神様(誉田別尊(ほんだわけのみこと))を、西に比咩大神様(ひめおおかみさま)、東に息長帯比賣命(おきながたらしひめのみこと)を祀っているという。 これら御本殿の三座の神々を総称して八幡三所大神というらしい。 創建は平安時代初めの貞観元年(859年)で、大安寺の行教という僧が八幡大神様のお告げで、ここ男山の峯に八幡三所の神霊を奉安したことにはじまるという。ここをお坊さんが作ったということが面白い。 木工寮権允橘良基が清和天皇の御命令をうけ、本殿三宇・礼殿三宇から成る六宇の宝殿を造営したという。貞観2年(860年)というから、1144年前である。  現在の社殿は、徳川三代将軍家光によって寛永11年(1639年)に造営され、国の重要文化財である。本殿は桧皮葺きで、前後二棟から成り“八幡造り”という建築様式で、周囲を回廊が囲んでいる。このスタイルは、あまり多くない気がする。竜宮城もこんな感じかと思う。本殿をはじめとして丹漆塗りが施され、極彩色の彫刻が刻まれている。 現在の社殿は、徳川三代将軍家光によって寛永11年(1639年)に造営され、国の重要文化財である。本殿は桧皮葺きで、前後二棟から成り“八幡造り”という建築様式で、周囲を回廊が囲んでいる。このスタイルは、あまり多くない気がする。竜宮城もこんな感じかと思う。本殿をはじめとして丹漆塗りが施され、極彩色の彫刻が刻まれている。本殿の棟の間に架けられている“黄金の樋”は、織田信長によって天正8年(1580年)に寄進されたものという。こうして歴史を見ると、戦国時代も戦勝を祈って、神頼み、仏頼みをしている。 石清水八幡宮とは、男山の中腹に涌き出ている泉“石清水”に因んだもので、明治初年に“男山八幡宮”と改称されたが“石清水”の社号がふさわしいということで“石清水八幡宮”と改称したという。 ここは、熊野詣での際にも重要な位置を占め、熊野御幸の際によく立ち寄っている。藤原定家も、その日記に書き記している。 10月5日に、鳥羽を出て、ここ石清水に立ち寄り、その日のうちに天王寺まで行き宿泊している。かなりのスピードである。この日記の熊野詣では、22日で往復している。 これはかなり強行軍である。このとき、藤原定家は、和歌山の日前宮に立ち寄っている。 庶民も熊野詣での際にはここにお参りし、淀川ルートを行くなら大山崎から船に乗り、東高野街道をとるなら、そのまま南に歩いたのであろう。 ここに来て、新しい発見ができてうれしかったのは、エジソンがここの竹を使ったということである。 エジソンが日本の竹をフィラメントに使ったというのは、子供の頃から知っていたが、ここ男山の竹を使ったことまでは知らなかった。 エジソンは、すぐ切れる白熱電球を長時間輝かせるために、世界各地の素材を使って実験を繰り返したということは、世界の偉人伝で読んだことがある。 木綿糸のフィラメントが44時間に対し、竹は200時間も輝いたということが書かれていた。 そこで世界からたくさんの竹を集め、テストすると、2450時間も輝き続けた竹があったという。この竹が、ここ男山の竹だったわけである。 それは、エジソンの助手が日本の竹を探し、伊藤博文や京都知事の助言を受け、手に入れた石清水八幡宮の真竹だということである。(1880年) それは、ここに来て初めて知った。 しかし、事業のためとはいえ、世界中の素材を集めて回ったエジソンはすごい。このエジソンの業績と男山の竹の役割を顕彰するため、境内に記念碑が建てられている。毎年2月11日の誕生日と10月18日の命日には碑前に花を捧げ、日米両国の国旗を掲げて碑前祭をおこなわれる。 じつは、ここ石清水八幡宮は和歌山とも深いつながりがある。粉河町鞆淵の鞆淵八幡宮は、ここ石清水八幡宮の荘園であった。鞆淵八幡宮は、平安時代に石清水八幡宮が勧請造築したのである。ここからの神輿は国宝である。 そしてこの道標は、「右 なら こうや」とある。ここから東高野街道の始まりなのである。 八幡市は、木津川と放生川が淀川に注いでいる。 石清水八幡宮のそばを流れる放生川のほとりを歩いたが、ドブ川であった。清水という名がすたる。 一の鳥居近くにある和菓子屋さんであられを買った。 作務衣を着たご主人が応対してくれた。 「はじめてきましたが、いいところですね。もう一工夫すればもっとたくさんの人が来ますね」と聞くと、 「そうです。せっかくいい神社があって、川沿いの道があるのに街作りが中途半端になってしまって、何となく盛り上がりません」と応えが返った。 あと飛行神社や流れ橋を見たかったが、時間がなくなったので次にした。

<淀川カヌーで下り> 早くから計画していて実現していなかった淀川下りをとうとうやることが出来た。最初にいろいろコースを考えた。石清水八幡宮から漕ごうと思ったが、桜の季節には人が一杯だろうと思いやめた。そこで庶民の船出の場所として、山崎から出ることにした。 ここ山崎は、宇治川、木津川、淀川の合流点である。 往事には、それぞれの川筋から人が集まり賑わったことであろう。 それと、JR山崎駅からだと川岸が近いことを、昨年バイクで走ってきてチェックしておいた。車もおけるところがあった。 しかしコースを決め、時間的な割り振りをしていると、車ではどうしてもロスが出てくる。いったん山崎まで戻ってこなくてはいけない。そこで、これまで田舎では電車を使って移動したことがあるが、都会の満員電車ではまだないのでこれも経験だと思い、最終的に電車で移動することにした。幸い、大阪駅まで直通電車があり、一回の乗り換えで山崎まで行けることがわかった。 前日にきっちり準備をしておいて、朝、5時起きをし6時34分発の紀州路快速に乗り込んだ。 KG-1は掲示板で教えてもらっていたので、運転席の後ろに置くと決めていた。ところが朝の紀州路快速は運転席のすぐ後ろはドアだった。そこで一番前列の後ろのスペースに入れた。これがなかなか具合がよかった。駅売店で買ったあんパンと牛乳と缶コーヒーで朝食にした。 大阪駅では11分の待ち合わせであった。安定の悪いザックを担いでのホームの階段は結構きついものがある。 時刻表に気をとられて階段で蹴躓き、その拍子に飲み終わった缶コーヒーが階段を大きな音を立てながら転げ落ちてしまった。皆が振り返ったので少し恥ずかしかった。  早く体勢を立て直そうとしたが、階段の真ん中だったので、よけいフラフラヨチヨチという感じになってしまった。 ホームで電車を待っている人は、ザックを担いだ人が多かった。 ちょうど今は、伊吹山がいいときである。 たぶんサークルか何かで一緒に登るのだろう。30人くらいが皆ザックを担いでいた。 おかげで特大ザックも違和感なくホームで待つことが出来た。 山崎駅には当然のことながら定刻の33分についた。これは車にないメリットである。 ここでうれしい助っ人が待っていてくれた。 掲示板で知り合った圭さんで、前日メールと掲示板でスケジュールを確認しておいたのである。 でもいつも思うことだけど、こうしてネットで知り合いになれた方と、初対面であっても違和感なくお話が出来るのが楽しい。共通の話題の積み重ねが、いいのでしょうね。 それに、こちらが思い描いていた感じとピッタリ合っているとさらにうれしくなってくる。 圭さんはイメージがぴったりでした。 カヌーは、フジタカヌーのKG-1を使った。この艇は直進性も回転性もなかなかのもので、今回風を予想していたので、デッキの低いこの艇にした。この艇の良さは、組み立てに時間がかからないということである。しかし収納サイズが120cmと最近のファルトより30cm程長く、それが担いだとき不安定になる。 山崎駅前は、もっと派手なのかと思っていたら、質素で落ち着きのあるいい駅であった。 さらに駅前の民家もクラッシックなたたずまいで、なかなかよかった。 「西国街道筋なので、古い建物が多いです」 圭さんが説明してくれたが、それで納得した。 こうしてみると、熊野古道や西国街道、鯖街道など全国を結ぶ古道・街道ネットワークが簡単に出来る。熊野古道が世界遺産に登録されたのを機会に、何とかルートをつなげて整備し、国民にきちんと教えて欲しい。ともかく現状のままでいいから、ルートだけをきっちりと決め、残すところはきちんと残し、整備するところは徹底的にやる。 そんな事をやってくれる政府だったら、日本はもっといい国になるのにといつも思う。今は各県バラバラだから訳がわからなくなっている。 ことのついでに西国街道を調べてみた。 西国街道は、京都の東寺口を出て淀川西岸を西宮までをいう。このうちここ山崎までを「唐街道」山崎から西宮までを「山崎通り」と呼び分けることもあるらしい。 信長亡き後、明智光秀と秀吉が対決した山崎の合戦もここ山崎である。 圭さんが、北にある山を指さして、 「あれが天王山です」と教えてくれた。 それほど高くはないけれど、歴史を変える場となった山である。 川も道も、ここ山崎は歴史の上では非常に重要な役割をはたしている。 西国33カ所のうち、総持寺、勝尾寺、中山寺があるのでまた歩けるだろう。 さて、船をおろす公園先の河原にはすぐついた。最悪河原までを担いでの移動を考えていたので、時間が短縮されたのはうれしいかった。 早速カヌーを組み立てた。長いこと使っていないので、艇のスキンが縮んでいるため少し組みにくかった。 ここでうれしいことに圭さんがビールとお酒を持ってきてくれていた。 ところが艇を組み終わったあと、石か何かで缶ビールの缶に穴があいてしまった。 そこでやむなく(?)乾杯することにした。 漕ぎだし前のこのひとときはわくわくする。艇を組み終わり河原に下ろしたのは9時半であった。 ライフジャケットをつけ用意してこぎ出したのは9時40分であった。圭さんが写真を撮ってくれた。 ソロで行くときは景色は撮れるが、自身の記録が極端に少なくなるのでこれはうれしい。

川の合流地点にいったん艇を上げ、写真を撮った。 右が八幡市で石清水八幡宮のある方である。左手に天王山も見える。  漕ぎ出したが、無風、快晴、流れのスピードは思ったより速い。言うことなしのコンディションである。 久しぶりの長距離なので、最初はゆっくりと漕いだ。 周りの景色も、古からこうであったろうといえるくらいにいい雰囲気の川筋である。 ときおりヘラブナや鯉釣師が竿を出している。 桂米朝の落語「鯉舟」を思い出した。 流れの芯を探しながら順調に下った。 大きなゴミ処理場を抜けたのは10時15分、城島取水場は10時30分であった。 藤原定家もこの景色を見ながら下ったのだろう。 しかし、船に乗れない一般庶民は、西国街道か淀川左岸を歩いたはずである。ルートを調べて歩いてみたい。

景色が、これまでの雰囲気とがらりと変わり、護岸が近代的かつ殺風景になったなと思ったら、枚方大橋が見えてきて、車の騒音が賑やかになった。たくさんの人が護岸や公園で遊んでいた。  フラフラと漕ぎ下っている私を見て指さす人もいる。 大橋の下に着いたのは、11時であった。 予定より1時間早く着いた。公園の片隅の岸に艇を上げ、早速湯を沸かした。実は、山崎の駅前にコンビニでもあるかなと思って昼食を買ってなかったので、持ってきていたポッキーとポタージュで昼食にした。 あとコーヒーにした。 湯が沸く間にルアーロッドのセットをした。 小魚のライズもなく、とても釣れそうに思えないが、持ってきたのでキャストしないと気が済まない。ここまで漕いできたが結構バス釣り師がいた。 淀川は大きくはないがワンドが結構ある。 そのあたりを丁寧にねらうと釣れると思うが時間がなかった。 4人連れの親子がバスロッドを持ってやってき、昼食した場所のそばの深みにルアーを打ち込んでいた。 「ここで良く釣れるのですか」と聞くと、 「はい釣れますよ」と返事が返ってきた。 淀川縁に、青いテントが多い。ホームレスの人たちかなと思ったがそうではなく、鯉釣りなど釣り師の小屋なのである。 水は、決して綺麗ではなく古座川や熊野川のように切れのある感じではない。 紀ノ川と同じようにトロンとしている。 大都会を流れるのでやむを得ないが、この水を飲めるようにするためにはかなりの浄化が必要であろうと思われる。 でも最近はかなり綺麗になっているということで、多摩川のいい先例もあり、これからに期待しよう。

予定では、ここ枚方大橋の下で1時間休憩を見込んでいたが、昼から雨という天気予報だったので、30分ほどで出発した。 11時35分であった。朝の風なら3時くらいに目的地に行けると思った。 新橋を抜けたのは12時40分であった。 ところが、新橋をすぎたあたりから北西の風が吹きすさんできた。 川面は三角波が立ち白く砕けている。うねりでバウも波の中につっこんでしまう。 カヌーを漕いでいるだけであれば、うねりは面白いのだが、川の中央部は風が吹き抜けてカヌーが進まない。 流速も枚方を過ぎたあたりから、極端に遅くなる。堰のある影響がもろに出だした感じである。 右岸よりに舟を寄せ土手の真下に行き風を避けながら下った。 向かい風の中、漕ぎ疲れたので途中のワンドの小島にカヌーを着け、休憩を兼ねバスをねらってキャストしたがあたりもなかった。 20分ほどして再び漕ぎ出したが、風はさらに強くなり予定の時間をすぎてしまった。 次の綺麗な斜張橋の仁和寺大橋を1時40分に越えた。 そこからすぐの土手際を、不思議な生き物が泳いでいるのを見た。 体長は60センチほどでネズミより大きくカワウソより小さい生き物であった。日本産の動物ではなく、ペットが逃げ出した感じの動物であった。 写真は残念ながら写っていなかった。 (あとで分かったことだがこの動物は「ヌートリア」であった。ウィキペディア(Wikipedia)では、 「ネズミ目(齧歯目)・ヌートリア科に属する(以前はカプロミス科に分類されていた)哺乳類の一種。 南アメリカを原産地とするが、毛皮を取るために移入したものが野生化し、現在、北アメリカ、ヨーロッパ、日本を含むアジアに帰化して分布する。「ヌートリア」とは、スペイン語でカワウソ(の毛皮)を意味し、原産の南米では本種のことを「Coipo」と呼ぶ。英名でも「Nutria」より「Coypu」の方が一般的である。かつての日本では、海狸鼠(かいりねずみ)、沼狸(しょうり、ぬまたぬき)などとも呼んだ。」ということである) 鳥飼大橋が見えてきたときは、もう予定の時間を30分もオーバーした2時30分であった。 枚方大橋を30分早く出発してのこの時間だから1時間以上の遅れとなっている。 これでは淀川の堰まで漕ぎ下れないと判断し、鳥飼大橋で舟をあげることにした。 たたんで収納し終わったのは3時であった。 犬の散歩に来ていた人に近くに駅はないかと聞くと、新交通の駅があるという。 すぐそこにあると聞いたので簡単に思っていたら、ザックの重さで3回ほど休んだこともあり、歩いて30分ほどかかった。 新交通に乗り京阪門真、京橋、そしてJR京橋、阪和線快速と乗り継いだ。 いずれも10分くらいの待ち合わせできわめてスムーズに阪和線の快速に乗れた。京橋駅は始発なので、座ることが出来た。 カヌーは運転席のすぐ後ろにもたせかけたが、倒れはしないか心配で時々見たが満員となってきたので、気にせず居眠りをしていた。 和歌山駅に着いたのは6時で、小雨がぱらつきだした。早く切り上げてよかった。 完全ではないが、ともかく念願の淀川下りをやった。 距離にして約20km漕いだことになる。 今度は八軒家までの10kmを漕ぐのが楽しみになった。 都市部での電車での移動も、思ったほど大変ではなく、これなら青春18切符とやらを使い、川のハシゴも面白いなとまた遊ぶことを考えた。 今回残念だったことは、オリンパスμワイドで撮った写真が、裏蓋が開いてしまい、きちんと撮れなかったことである。

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||