|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 蟻通神社~闘鶏神社~大潟神社~櫟原神社~日神社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大辺路を歩き始めた。 午前10時半に田辺駅に着き、駅前の駐車場に車を入れ歩き始めた。 ここ田辺市は、和歌山藩の家老、安藤帯刀直次が三万五千石を領して住んだ城下町である。明治維新まで続いた。城の跡は、秋津川の河口近くにある。 さて古道であるが、まず道標を探した。 北新町商店街の中程に道標がある。 ここは中辺路と大辺路の分かれ道でもある。中辺路を歩いたときにここを確認し、歩いたことを思い出した。道標には、「右きみゐ寺、左くまの道・すくハ大へち」とある。 商店街を南に進むと、蟻通神社がある。 神社の入り口には、洪水の浸水を示す碑がある。これでいくとこのあたりはほとんど水没したことになる。 蟻通神社(ありとおしじんじゃ) 地元では「御霊さん」と呼ばれ親しまれており、知恵の神様という。楠の木がシンボルツリーで、安政の大火の時に水を噴いて町を守ったという伝説が残っている。境内にはイチョウやエノキなどの大木もある。 入口正面には黒い大きな馬の像がある。 後ろの楠の木の周りには牛の像と鹿の像が置かれてある。本殿は奥に進み、突き当りを左に本殿がある。 蟻通しの由来 むかしのことです。 ここ紀州田辺に外国の使者がやってきました。 『今から出す問題を解いてみよ もし解けなければ日本国を属国にしてしまう』といいました。そして、持ってきた法螺貝を出して、その貝に一本の糸を通すことを命じました。 日本の神がみは、この難問にたいへん頭を痛めました。 その時、ひとりの若い神様が前に進み出て『私が法螺貝にその糸をその糸を通してみせましょう」といって貝の口からどんどん蜜を流し込みました。 蜜は、貝の中の複雑な穴を通り抜けて貝尻の穴へと流れ出しました。 そして、この若い神様は蟻を一匹捕らえて糸で結び貝の穴から追い込みました。 蟻は甘い蜜を追って、複雑な貝の穴を苦もなく通り抜けました。 蟻の体には糸が結ばれていますから法螺貝には完全に糸が通ったのです。 これを見た外国の使者は『日の本の国はやはり神国である』と恐れその知恵に感服して逃げ帰りました。 日本の神がみは、たいそう喜んで『我国にこれほどの賢い神があるのを知らなかった』といって、その若い神様の知恵をほめました。そして、蟻によって貝に糸を通したことにより蟻通しの神と申し上げるようになりました。 今では知恵の神とあがめられています。

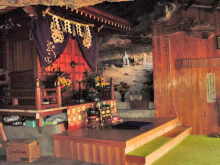

闘鶏神社 蟻通神社から、二つ目の点滅信号を右折しすぐに左折すると、弁慶で有名な闘鶏神社に着く。 神社の中では、結婚式らしきカップルと、綺麗な着物を着せた赤ん坊を抱いた数人の人がいた。 闘鶏神社は、通称「権現さん」と呼ばれている。 祭神の中には、熊野三山(熊野本宮大社、 また、闘鶏神社は勝負の神様としても御利益があるともいわれている。博打などにも効くのだろうか? 闘鶏神社は、允恭天皇8年(419年)の創建で、古くは新熊野鶏合大権現(いまくまのとりあわせだいごんげん)と呼ばれていたものが、明治維新の折、今の闘鶏神社に改称したという。何となく前の呼称のほうが、重々しくていい感じである。 壇ノ浦合戦で源氏を勝利に導いた熊野水軍の伝説が今に伝わる神社で、名の由来は、平家物語壇ノ浦合戦の際、源氏と平氏の双方より熊野水軍の援軍を要請された、 武蔵坊弁慶の父であると伝えられる熊野別当湛増が、どちらに味方をするかの神意を確認するため、神社本殿の前で赤を平氏、白を源氏に見立てた紅白7羽の鶏を闘わせたことによるものである。 境内の一角にはその様子を再現した湛増と弁慶像がある。 そのほかにも、神社の社務所には源義経が奉納したといわれている笛、弁慶産湯の釜、弁慶の父湛増が使ったとされている鉄烏帽子や鉄扇等の宝物が展示されている。 弁慶生誕の地として、この神社近くの大福院にあるというが、三重県の紀宝町に弁慶産湯の里がある。 ま、いいか。 境内には、多くの小社がある。 ここのシンボルツリーは、楠の木である。 (闘鶏神社については田辺の熊野古道にも載せた) 闘鶏神社をで、道は国道に向けて東に続く。 国道42号線と県道31号線が交差する。 そこから道は、国道42号線の坂を越え、あけぼの団地に向かう。 田辺工業高校の前を過ぎ、いったん国道42号線に出て、実物の飛行機を看板にしている本屋さんの脇の道を行く。踏切を過ぎ、紀伊新庄駅の裏に出る。 駅を過ぎてすぐに小さな祠があり、中に地蔵様が祀られていた。 ここでコーヒーブレイクにした。 問題はここからで、ガイドブックを見ながらいったのだが、道を取り違えて大潟神社に行き着かなかった。 地図上で送電線を確認し、位置を見た。 どうやら途中の道を一筋早く右折してしまい、ショートカットで国道42号線の跨道橋に出てしまったのである。

大潟神社 リベンジの歩き直しをした。やはり道を一つ早く曲がりすぎていた。  広い道を歩いてきたが、よくよく考えれば、古道は元々狭い道である。探さなくてはいけないのである。 広い道を歩いてきたが、よくよく考えれば、古道は元々狭い道である。探さなくてはいけないのである。この道を突き当たると川縁に出、そこに南海大地震の時の津波の水位を表示した碑がある。 かなりの高さまで水が来たのがよくわかる。 この碑を右に行くとすぐに橋があり、渡ってすぐ左に曲がる。このJAの前を行かなくてはいけないのに、左に曲がってしまったのである。 ちびっ子野球場を右に見ながら少し行くと、分岐があり、左に曲がる。 大潟神社はここからすぐである。途中に綺麗な幼稚園があり、その前に地蔵さんがある。地蔵さんは大きな木に守られるように、ある。  道は、神社を出てから左に行き、少し急な坂道を上がり国道42号線の跨道橋にでる。 先に歩いた折りは、ここまで来ていたのである。 もう少し下っていれば大潟神社まで行けたのである。 ここから先は跨道橋を渡り、前と同じルートで「道分け地蔵・勢力地蔵」についた。 「株式会社タカオ」への標識も同じであるが、それに沿って右折し、しばらく歩くと工場に突き当たる。 ここで前には道なりに左に歩いたが、大辺路のルートは、ここを細い道に向け右折するのである。 右折してから、工場の裏手に沿って坂を登り切り三叉路を右折すると民家がある。その左手に見過ごしそうな山道があるが、それが大辺路のルートであった。山道は綺麗な竹藪の中を行く。 この道は小辺路の道のような感じで、今回の歩きの中で、唯一古道らしい所である。 道が少し下りになったところで、階段が見えてくる。その階段の上に、高地蔵がある。 高地蔵から畑の間の道を下っていくと、国道42号線が見え、田鶴トンネルの上に出る。 工場の中を抜けて国道42号線に出る。そこから大師堂はまもなくである。 この日、国道42号線のバイパス工事の祝賀会をするための準備が行われていた。 ここはいつも渋滞していたが、これで少しは緩和されるのだろう。 しかしこうしたバイパス工事などで、古来からの「国道・古道」が切れ切れになってしまう。 どうも日本の道路は一貫性がなく、各地にあるサイクリングロードも切れ切れ、古道もつながりが悪い。 こうしたバイパス工事などを建設する場合は、それらをどう結びつけるかを考えたものにして欲しい。

櫟原神社(いちはらじんじゃ) 道は、再び国道42号線に出る。 ガイドブックの大師堂はそこからまもなくであるが、延命地蔵と扁額がかかっている小さなお堂である。 糠塚はそこからしばらく国道を歩き、大きな交差点の少し手前にある。 ここもガイドブックと、そこにある施設が違う。 糠塚はここだが、「赤い屋根の峠毘沙門神社がある」とか書いてくれれば非常にありがたいのである。 ここで昼食にした。いつものようにガスバーナーでコーヒーとスープを作った。 このあたりの大辺路は、ガイドブックでも3つに分かれている。 国道のルートを歩いた。 交差点を過ぎてすぐに青い歩行者用跨道橋を渡る。 国道と平行している道を南に歩くと、朝来駅が見え、その十字路を左に曲がると櫟原(いちはら)神社の鳥居が見える。 神社左手の学校らしきところを資料館にしているようで、入ろうと思ったが工事中と看板が上がっていたのでやめ、神社に参拝した。この神社は小振りだが、綺麗で、狛犬も独特なものであった。 昼休憩にいいと思う。  櫟原神社は旧諏訪神社、梅田神社、厳島神社、岩崎神社の4社を合祀して櫟原神社と云う。諏訪神社は元、上村・金屋の氏神、梅田神社は元、下村の産土神、厳島神社は元、峠・大内谷の産土神、岩崎神社は元、岩崎村中産土神で村社であったが、明治41年神社合祀により一時期岩崎神社に祭られ、大正2年11月現在地に正遷宮されたという。 この時期を同じくして野田の八幡神社、飛野の日隅神社(王神さん)、愛宕神社、虫遂社等を合祀した。 神社合祀の被害が及んだのである。合祀した前の神社群が残っていたらいい観光施設になっていたのではないだろうか、と思うと残念である。 道はさらに南に続き、国道311号と42号線の交差点に着く。 熊野古道の看板があり、道脇には地蔵さんがあった。 できるなら、大辺路を示す看板もほしいところである。 ここ田辺地方は古道に対する案内板が少なく不親切である。 昔の道は、ずたずたにされているのだから、新しくルートを選定し、ガイドをして欲しいと思った。 さて、道は、車がビュンビュン行く国道42号線をさらに南に歩く。 国道311号線のバイパスとの交差点を過ぎしばらく行くと、波切不動がある。 しかしここでも手前に案内板がなく、通り過ぎてしまい、探しに戻った。

波切不動尊 その神社は、富田川を眼下に見渡す岩だらけの、小高い丘のような不動山の上にある。   虫食い状になった大岩をご神体にしている。 虫食い状になった大岩をご神体にしている。神社の中に洞穴がありご神体の不動明王が祀られている。  表には、蛙の形をした岩が盛り上がり、そばには蛙の置物がある。 表には、蛙の形をした岩が盛り上がり、そばには蛙の置物がある。またその左手には、淡島神社として、男根を模した石が置かれている。 淡島神社とどういう関係や謂われがあるのだろうか。 神社に上がる道の左手には、子安神社とこの地域の集会所がある。 坂が少し急なので、杖が置かれていた。 誰もいなかったので歴史など、詳細はわからないが、こうした巨岩をお祀りし、人間本来の持つ自然への畏敬と憧れを形にしていることがうれしい。 富田川と平行する国道42号線からは、富田川がよく見え冬日に照り輝いていた。 水も良く澄み綺麗である。まもなく郵便橋の袂に着く。 ここで大辺路ルートはいくつかに分かれるが、郵便橋は渡らず、一番右手のルートをとった。 道は富田川の土手を歩く。コンクリートの道ばかりを歩いてきたので、少しでも草があると嬉しい。 橋の下で休憩をした。その橋を渡ると道は再び国道42号線となる。袂に地蔵さんがあった。 道は南に続いている。橋を過ぎて少し行くと、犬の鳴き声がよくしており、見るとガードレールにイノシシ一頭の毛皮を干していた。獲ってきて間がないらしく、まだ血の色が鮮やかであった。 道向かいに、天然記念物の大鰻棲息地を示す看板がある。 平間神社 しかし大ウナギは、たまたま富田川で捕獲されただけで、これまで湯川温泉のゆかし  潟で捕獲されたし、古座川や日置川などにもいると思う。 潟で捕獲されたし、古座川や日置川などにもいると思う。この看板のあるあたりに、血深堰があり、ガイドブックによれば、昔は血深の渡しといって、橋のない頃には、船や徒歩でこのあたりを渡ったりしたようである。 ただし、このあたりは文献でもコースがいろいろあって、大辺路としてルートを固定できないようである。 大ウナギの看板を過ぎて、しばらくすると平間神社がある。 小さいが手入れがよく行き届いたいい神社である。 平間神社から、遠くないところに満願寺がある。 なかなかいいお寺であり、周りの民家もクラシックで雰囲気がある。 さらに進むと、次には大ウナギを抱いた魚濫観音があり、この川の魚の霊を祀るとともに、川からの恵みにお礼をしている。しかし何となくありがたみに乏しそうな観音様ではある。

日神社 国道42号をさらに南下し、4時30分に日神社に到着した。  もう陽はかなり西に沈んでいる。実は、この日いい天気だったので、綺麗な夕日を期待したが厚い雲に遮られていた。 日神社は、鎮座800有余年(創始仁安2年:1167年)の由緒ある神社で県の文化財に指定されている。 境内は落ち着いた感じでいかにも歴史を感じさせる。絵馬堂に絵が3枚ほど掛かっている。 社務所の前の石垣は、お城のようなアーチで構築されている。最近のコンクリート造りの護岸と比較し、やはりこういう造りのほうが安心感がある。カニや小動物の入る余地があるこうしたものがだんだん少なくなってきている。ここに暮らす小動物のためにもずっと残しておいてほしい。  当初は、次の草堂寺まで行く予定であったが、日も落ちてきたのでここで打ち止めとした。 当初は、次の草堂寺まで行く予定であったが、日も落ちてきたのでここで打ち止めとした。帰りは富田橋を渡り、紀伊富田駅に向った。途中、まだ新しい大師堂が道ばたにあった。 駅に着いたのは4時54分であったが、電車は4時51分に出たばかりであった。 タッチの差で乗り遅れたのである。はじめに時刻表を見ていなかったのでやむを得ない。 次の電車はなんと一時間後ということであった。 富田駅は無人で、三人ほどが電車を待っていた。ちょうど夕食時刻で、近くのスーパーにすしとお茶を買いに行き、駅のホームで夕食にした。最初は電灯もついてなく暗い中でもそもそと食べていたが、特急が一本通り過ぎてから一斉に点灯された。もっと早く点けて欲しかった。 今回は日神社まで、約13kmを歩いた。道に迷って少し時間をロスした。 次回は富田伝馬所跡から日置川の安居の渡し場跡となる。実はこのルートは山道なのでもっと早く歩きたかったのだが、獣などの猟期で、流れ弾の危険がありのばした。きっと景色のいい、本来の熊野古道大辺路らしい道であると思う。 ガイドブックであるが、地図の中で大潟神社の黄色のポイントが、国道42号線より田辺側に表示されていればまようことはなかったと思う。この地図では、国道を越えたところにあるように見える。

▲ページトップに戻る

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||