|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鹿ガ瀬峠~沓掛王子跡~馬留王子~内の畑王子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

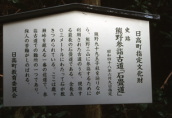

<鹿ガ瀬峠> 馬留王子で草履の緒を締め直し、いよいよ鹿ガ瀬峠の急坂に挑む。  馬留王子跡からすぐの追分けを右にとる。 馬留王子跡からすぐの追分けを右にとる。最初はミカン畑を縫うように続き、馬留王子から鹿ケ瀬大峠までは45分程度かかる。 ここ鹿ヶ瀬は古来から軍事交通の要衝の地で標高は350mある。 藤原定家は,峠の様子を「シシノセ椎原を過ぎて樹陰滋り道甚だ狭し・・・山をよぢ登る」と御幸記に書かいている峠である。 今も椎の大木があり往事を思い起こさせる。江戸時代はこの峠にも茶屋が十数軒あったと言うが時代とともに峠道が衰退し、現在では石積が点在しているだけである。 そんな道だからやさしくはない。  一里松跡、痔の地蔵尊、法華堂と続き鹿ケ瀬の大峠に登り着く。 一里松跡、痔の地蔵尊、法華堂と続き鹿ケ瀬の大峠に登り着く。痔の地蔵尊はその名の通り、痔の悪い人を直すという。 昔から痔の悪い人がいたんだ。私も拝んできたが・・・・・ 法華堂はその昔、骸骨の亡霊がでるので、その霊を鎮めるため僧、一恵が法華経を読んだという。 お堂の前は平らな草むらが広がっており、いかにも幽霊がでそうな雰囲気がある。 この道はかなりきついので、心して取りかかる必要がある。 すぐ右手にいくと石仏群や鹿ガ瀬城跡がある。 古道からすこしはずれるが、時間があれば見てみたい。 峠は薄暗い自然林を行く。 途中馬頭観音が、薄暗い自然林の、大きな木の根に抱かれるようにして、道ゆく人々を見守っている。 20分ほど歩くと、道標石像を祀る小峠に着く。 やはり古道は、こうした自然林の中を苦しみながら行くのがよい 小峠から約500mの間は、現存する熊野古道なかで最長の石畳道として、日高町の文化財になっている。 石畳は、ジグザグに続いている。終点近くには、きれいに整備された休憩所がある。 その日の休憩所には、無人のミカン販売所ができていて、おいしいミカンを販売していた。 坂の途中の何カ所かと、石畳終点の橋の下に、電話線の埋設を示す目印の石柱が立っている。 この峠を電話線も越えているのである。

<沓掛王子跡>  石畳の鹿ケ瀬峠を過ぎ、水田のあるあたりまで下ると、右手に数基の板碑が並ぶところに出る。そばに案内板があり、「前の梅畑は法華堂跡で、この跡地にあった板碑をここに移したものである。 (沓掛王子跡碑) 右側の一号碑には永享、二号碑は嘉吉二年、三号碑に永享八年、四号碑には寛正二年の年号が入っている。 いづれも鎌倉時代のもので郡内でも最も古い板碑の一つとされている」 と書かれている。   道筋には駐車場とトイレがあるので疲れたからだを休めたり、食事をとるのにちょうどいい場所である。駐車場を過ぎて程なく金魚茶屋跡につく。その昔、下を流れる川に金魚を放ち、鹿ケ瀬峠を越えてきた人々の疲れを癒したという。鯉でなく、金魚というところが気に入った。 沓掛王子跡はそこからまもなくである。 御幸記に「鹿ケ瀬山を超えて、沓掛王子に参る」とあるのはこの王子社であるが、往事はもっと鹿ケ瀬峠よりにあったようである。 現在は看板と碑があるだけである。 原谷の皇太神社に弁財天ごと合祀されている。次の原谷の馬留王子も合祀されている 爪かき地蔵 沓掛王子から少し行くと爪かき地蔵さんの祠がある。 以前は、山肌が迫り風情のあるところであったが、道路改修により後は、コンクリート作りになっている。 弘法大師が、石に爪を立てて地蔵を刻んだと案内板にかいているが、弘法大師はすごい爪の持ち主だったようである。 拝の峠麓にも、爪書き地蔵がある。 br> <馬留王子> 馬留王子は、沓掛王子跡から20分ほどである。 東の馬留王子となり、有田側の馬留は西ということで、相対して名づけられたものであろう。 現在は碑だけである。 「三熊野駅跡之記」に「馬留王子原谷中往還の左」、「熊野道中記」には「同村中道の左ははざまの王子」との記録が残る。 馬留王子碑の少し手前に、「四つ石聖蹟地」がある。 そばに立て看板がありそこには、 「建仁二年(1201年)鳥羽上皇に随行した藤原定家の御幸記によると、この地で小憩した旨記されている。 後鳥羽上皇は大へん熊野に対する信仰が厚く在生中二十九回も熊野参詣をしている」 とある。(文中の「在生中」は「在世中」の誤りではないかと思うのだが・・・) 皇大神社 沓掛王子、内の畑王子、そしてこの馬留王子を合祀する神社で、入り口がエキゾチックである。 四つ石聖蹟地の道向かいを少し山側に登ると見える。 境内はそれほど広くはないが、いかにも古そうな神社である。 本殿の前に、舞台のような踊り場があり、ここで歌舞を催したのではないかと思う。 光明寺 馬留王子跡近くにある光明寺は、かつて福正寺と呼ばれ、平安時代後期の木造釈迦如来立像・木造毘沙門天立像・木造不動明王立像などがある 黒竹の里 古道ルートでもある原谷の集落をいくと、竹を束にして立てかけている光景を目にする。原谷は、美術工芸品や釣竿に使用される黒竹の特産地で、古道途中の山間にたくさん植えられている。 沓掛王子と馬留王子の中間くらいに、紀州黒竹民芸組合がこぎれいな店をだし、黒竹の工芸品を販売している。 近所の人々が工芸品を作っているところを実演してくれるので、ちょっとした休憩にはもってこいのところである。

<内の畑王子> 今熊野神社と内の畑王子へは、原谷の馬留王子跡から南へ進み、なめら橋を渡り、すぐ左手のあぜ道をいくと、山を抱くように碑がひっそりと立っている。 今熊野神社のすぐ横が王子跡である。 内の畑王子は、別名槌王子ともいう。 昔の人が、熊野詣での際、この王子に、榊の枝につけた槌を供えたことによるという。 今熊野神社は内の畑王子の手前50mほどの所に、鳥居がありその奥には、急な階段が雑木に囲まれるように登っている。その上に竹で簾のようにして本殿を囲んでいる今熊野神社がある。 御幸記に 「此所に於いて上下、木の枝を伐り、分に随って、榊の枝につけて、内ノハタノ王子に持参して各これを結びつくと・・」 とある。 内の畑王子は、字槌王子に王子社があったが衰微し、隣地の山裾に遷されたとされている。 明治41年に今熊野神社に合祀され、更に萩原の内原王子神社(高家王子)に合祀されたという。 今熊野神社へは、以前歩いたときは鹿が瀬峠を越えて足が棒のようになっていたので参詣をパスしたが、2017年4月3日にCB400SSで再訪した折にはきちんと参拝した。

▲ページトップに戻る

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||