|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 草堂寺~馬谷城跡~安居辻松峠~三ヶ川~安居の渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

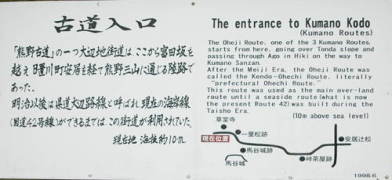

南昌山草堂寺(2006年4月29日) 大辺路富田坂歩きは、JR紀伊富田駅前のスーパーで皆と待ち合わせた。 途中高速も国道42号線も渋滞して、遠いので遅く着くと思っていたIさんが一番早く着いていた。 集合予定の10時半を少し過ぎて歩き出した。 富田橋をわたり、まずは草堂寺に向かった。 草堂寺は、白浜町にある臨斎宗東福寺派の禅寺で、江戸中期の円山応挙門下の画家、長沢廬雪ゆかりの寺である。 歴史あるお寺にふさわしいたたずまいで、境内は藤の花が満開であった。 途中トイレがないため、少し早いが昼食をすませてから歩くことにした。 Tさんが、同行の車の到着を待つ間に調達していただいたビールと刺身がおかずであった。 またOさんは、おいしい山菜料理を持ってきてくれて、にぎやかな食事となった。 私の昼食はスーパーのにぎりめしだったので、にわかに豪華絢爛栄養満点の昼食となった。 熊野古道大辺路の富田坂の北麓にあって、富田坂の入口となっている。  山号は南昌山、元は真言宗で円光庵と言っていたが、慶安3年(1650年)高瀬村(現白浜町)の中岩久煕の弟、洞外が再興して、臨済宗東福寺派の禅宗「草堂寺」と改称した。洞外に帰依した一条家および九条家の祈願所で、熊野曼荼羅33ヶ寺の第32番です。 本堂は天明6年(1786年)までに再建、草堂寺観音堂(円通殿)は1本の欅(けやき)から造られており、1本堂とも呼ばれているらしい。 観音像は、平安時代の仏像で、長州の日頼寺(山口県下関市)から東福寺を経て当寺に安置された「聖観世音菩薩」というがまだ見たことはない。 天井絵は、山本秀が草花を描いており、天明7年(1787年)丸山応挙門下の画家、長沢芦雪が来寺して障壁画を残し長沢芦雪の寺の名でも知られている。  長沢廬雪は円山応挙に師事し、天明6年(1786年)に紀南地方に来訪した。 長沢廬雪は円山応挙に師事し、天明6年(1786年)に紀南地方に来訪した。その際、串本の無量寺、西向の成就寺、富田の草堂寺に180面を超すふすま絵などを制作したという。 ここ草堂寺には障壁画71面、屏風5隻、「龍と仙人図」「黄安仙図」等の水墨画9点が納められている。 廬雪30歳中頃の作品で才能が今まさに開こうとしている時期の作品で、国指定の文化財として伝えられている。 機会があればこれも見てみたい。 ふるさと串本に応挙と廬雪のふすま絵がある。 特に廬雪の虎は、これまでいろいろ虎の絵を見てきたが、躍動感・迫力ともにそれをしのぐ作品はない。 子供の頃初めてみてあまりの迫力にふるえた。 ここ草堂寺の作品もきっとすばらしいと思う。 草堂寺の横に古道の入口がある。沢ガニが歩いていた。ここのお寺の塀は石積みなのでカニが住める環境にある。 環境がきちんとしていれば、種は絶えないという見本である。 いよいよ熊野古道大辺路富田坂は、山道に差し掛かる。

馬谷城跡 草堂寺を後にし、街道を歩き出すと竹林がある。 竹林を抜けると、廻国千人供養塔がある。日本を巡ったたくさんの旅人をもてなしたという祈念碑だが、この街道は、思った以上にたくさんの人が行き来していたのがわかる。そこから程なく、一里松につく。熊野古道だけではないが、かつては街道沿いに、一里ごとに松が植えられていた。 主要な街道脇には「一里松」と呼ばれているところがある。 ここにも一里松があったそうだが、松の木が枯れてしまったので、一里松跡として残されている。 また植えればいいと思うのだが。 一里松跡からすぐに、馬谷城跡がある。日置川町の安宅氏が、1494年に家臣の吉田春秀に土地を与え築城させたそうである 。馬谷城という名の由来は、この谷に馬を飼っていたからだと伝わっている。 城には街道を右に山道を300mほど上る。階段状になった広場にいくつかの礎石があり、それから城の規模が推測できる。あまり大きくないが、富田の村が見渡せる位置にあり、城としてはかなりいい場所である。 城をあとにし、七曲がり登り口まではゆるやかな登りの林道となる。 「ここから世界遺産登録・・・」という案内看板があり、いわゆる「七曲がり」の急な登り坂が続く。 5km弱の登り坂を何度も蛇行しながら登る。運動不足の人には少しつらい坂道かもしれない。道も狭く険しい。 途中で白浜半島や富田平野も見渡せる眺望のいい場所につく。 雨模様の天気であったが、白浜が遠くにかすんで見えた。 周囲はウバメガシなどがある自然林の、ゆったりとしたアップダウンがつづく。 ウバメガシなどの自然林の中を歩くのはいつも気持ちのいいものである。 途中、田辺湾を見渡せるスポットがある。

安居辻松峠 坂を上りきり、なだらかな道がしばらく続いた後に、峠の茶屋跡に着く。 旅人の休憩場所となった峠の茶屋跡で、寛文8年(1668年)にその存在の記録があり、大正8年(1919年)まで、三軒茶屋として約250年もの間営業されていたことが文献に残されている。 周囲には、石臼や石仏も残っている。つい大正8年まであったということは、国道42号ができるまでは主要な交通路だったのが伺える。茶店はいらないが、東屋があればうれしいけどね。 私たちも、昔の人と同じように、ここで昼食にした。ちょうどいい倒木があり、皆が思い思いに腰をかけ食べた。 草堂寺をでてから2時間あまり歩いたことになる。 峠の茶屋から20分足らずで、安居辻松峠に着く。 草堂寺の一里松跡から一里の場所にあり、ここも以前は松が植えられていたが山火事で焼けてしまったそうである。 しかしなぜ又植えないのだろう。 30年もすれば立派な道しるべになるだろうに。 ここの分かれ道を右に行くと椿温泉に行く。 この峠は白浜町富田と日置川町安居の境にあり、草堂寺から安居辻松峠までを富田坂と呼び、安居辻松峠から三ヶ川までを安居坂とよばれている。 したがってこれまでは富田坂で、これからの下りは安居坂となる。 ここ安居辻松峠は、富田川水系を分ける分水嶺でもあり、標高は390mでそれほどは高くない。 安居辻松峠を少しすぎたところでトレイルランをしている夫婦らしき二人が走ってやってきた。 聞けば、普通は二日のルートである仏坂をクリアして周参見まで走るとのこと。 二人とも息も切れてなく、軽々と、あっという間に視界から遠ざかってしまった。 負けたね。 三ヶ川 今度は下り坂となるが、急な下りで舗装された道が続くため、結構足に来る。 急坂を下りると沢沿いの道にでる。 案内板を右へ曲がると、1km弱先に「祝の滝」があるのだが、往復2kmの距離は電車の都合もありパスした。 途中、桜島が噴火した際の火山灰が地層となっているところがある。 はるばる鹿児島からここまで飛んできて、これほど厚く堆積しているということは、空も一面真っ黒になっていたであろう。もし今また昔のような火山活動があれば、どうなるだろうか? ゲートのあるところが富田坂東上り口になり、門があるが、その横から通り抜けた。 そこから先は平地となり、歩きやすくなり、きれいな小川の流れに沿って道は続く。 しばらく下ると梵字塔がある。これは、大日如来や阿弥陀如来など十仏の梵字を刻んだもので、これはかつて安居の旧家に建てられていたのをここに移したといわれている。 このあたりの地名を「三ヶ川」というが、川とは名ばかりで、3日に一度くらいしか水が流れないというくらい水が少ない川なので、三ヶ川とついているそうだが、結構立派な川できれいな水がたくさん流れていた。 道は、その沢沿いの林道で続いている。 梵字塔から500mほどの所に三ヶ川の庚申塔に着く。林の中に、いくつかの「庚申塔」がまつられている。 そこからほどなく、使われなくなった炭焼き窯が散在しているところがある。もったいないが仕方ないのだろうか? だれか復活させてほしいが紀州備長炭は他にまねのできないものらしく、その製造には年期がかかるという。 紀州の世界に誇れる技術がこうして野ざらしにされているのを見るのはつらいものがある。 梵字塔から40分ほどで一般道へ出る。 この辺まで来ると人家もあり、視界が開け日置川がゆったりと流れている。 三ヶ川のバス停がある。ここから県道と合流する。

安居の渡し 三ケ川をすぎると道は県道を行く。 途中には民家があり、春日造りの社殿の三須和神社が左手に見える。 道の両脇には懐かしい雰囲気の店もあり、目を楽しませてくれる。 安居小学校も右手にあり、ひなびたたたずまいでウォーカーを楽しませてくれる。 通学路をしめす表示板は、見事に錆びていた。 懐かしい雑貨屋さんの売っているものを楽しみながら、町の中を行くと、左手に田んぼのある開けたところにでる。 近くにいたおばさんに、安居の渡しはだいぶ遠いのか聞くと、親切に「あとちょっとや」と教えてくれた。 途中東屋があり、休憩できるようになっている。 河原に着くと、熊野古道歩きの人たちのために作られたという真新しい船が留めてあった。 ここが、熊野古道大辺路の富田坂コースの終点である。 次のルートは、この船で対岸に渡り、日置から周参見まで続く、仏坂を歩くことになる。 安居の渡しまで歩き終わり、バスを待った。 30分ほど待つとやってきた。そこから日置駅までは10分ほどで着いた。今度は電車を待つこと1時間あまり。 大辺路のどのコースもアクセスが大変である。中辺路はバスが割に頻繁に走っていて、電車の時刻もそれに合わせて調整できるが、大辺路のJR各駅には1時間に1本しかないので一つ遅れるといやというほど待たなければいけない。 この日も次の電車まで50分くらい待つことになった。 バスが列車の運行に関係なく運行され、日置駅に着いたときは、つい5分ほど前電車がでたところだった。 時間がたくさんあるので、駅前の食堂のような雑貨屋のようなお店でカップヌードルを買い、ストーブで湯を沸かし、夕食とした。次の電車が着く頃には、夕暮れが迫っていた。

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||