|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 赤木越え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

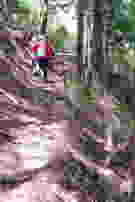

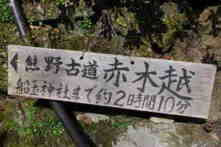

赤木越え 朝、美味しい朝食をいただき腹ごしらえをして久しぶりのロングコースに備えた。赤木越えである。赤木越えは30年ほど前に滝尻王子から歩いたが、記録をなにも取っていない。 今回は、湯の峰からの船玉神社へのコースを歩いた。 いい天気で歩きには絶好。 宿のご主人にお願いして車を本宮大社前まで回送し、出発地点の湯の峰まで送ってもらった。 壺湯を見たあと歩き出した。  ここ湯の峰温泉は、ただ日本最古というだけではなく、熊野詣での湯垢離場として名高く、小栗判官が蘇生した地でもある。死んだ人でも生き返るのである。 公衆浴場もある。温泉くみとり場もあり温泉水を持ち帰ることもできる。10リットルで100円である。 川の中には、90℃近い温の源泉が湧出する「湯筒」があり、卵や野菜をいれ茹でている。 つぼ湯は、天然岩をくりぬいたお風呂を板で囲っただけの、もので、2,3人しか入れないため、30分交替制である。 さて赤木越えに歩きだしたのは9時30分である。 道はいきなり登りになる。以前歩いたときはここをくだってきたのだが今回は逆である。 登り口に一遍上人のものと伝わる碑などがある。温泉の独特な匂いが坂までも届いている。 道は杉の人工林のなかを行く。 日はさしているが暗い地道である。 11番の道標がある。 この道標はなかなかいい。デザインもシンプルで分かりやすい。 この道標には、9時47分についた。 10番の道標あたりは、片側の山が開けたところを歩くが、道の谷側に青いネットを張っている。 このネットは鹿よけである。 山は植林が新しいので鹿の食害があるのだ。狼の復活が生態系を守るためにはベストである。 熊野にはつい100年ほど前には狼が生息していたのである。 なんとかDNAをうまく処理して、復活させてほしいものである。 紀州犬は狼の血を引くと言われているので、以外と復活できそうな気がする。 また、実際にはまだ山中に生息しているという声も時々聞くし、私もひょっとしたらといるのではないかいう思いは捨てきれないでいる。 10番は10時5分に通過した。 道標を過ぎると見晴らしのいいところにでる。 途中、安政2年に「ユミ子」「か平」という人が建てたらしい碑や、字の読めない碑がいくつかある。 途中でゼンマイやワラビを取りながら歩いた。 ところがこのワラビやゼンマイはほとんどが食べられないウラジロなどであり、あとでがっかりすることになるのだが、このときは一生懸命に取りながら歩いた。 9番、8番の道標辺りは快適な道が続く。 きついのは最初の登りのところだけであった。7番道標の近くに国土地理院の4等三角点がある。 よく整備された快適な道が続く。 そんな道は徐々に下りになり楽な道行きとなる。 周りの木が、ブナやナラから杉に変わる。その昔はかなりの数の住居があったことがうかがえる。

柿原茶屋跡 坂の中腹に柿原茶屋跡がある。10時50分についた。  中を覗くとつい最近まで生活していたような感じでミシンや辞書があり、それでも人の気配は感じられなかった。 ここで道が本宮へ行くルートと山に入るルートがあり、古道ルートでないところに迷い込んでも、ここは古道ではありませんと小さな案内板がある。 これは親切でありがたい。 道はまた登りになり、弘法大師の祠がある。祠は屋根が二つある。 6番5番と快適な人工林のなかを歩く。思ったよりはきつくない。 途中で小森集落の見える開けたところがある。 景色は素晴らしい。

お大師様から半時間ほどでなべわり地蔵につく。 なべわり地蔵の由来は、一遍上人の弟子が先に来て、この峠で上人を待ちながらご飯を炊いたが、水が少なかったので水を汲みに行き、帰ってみると鍋が割れていたので地名にこの名がついたという。  うーーん、こうした伝説については深く考えないようにしよう。 道は松が所々に茂る雑木林と、杉や桧の林が交互に続く稜線の小さく道をアップダウンしながら歩く。 同じように古道歩きをする人に時々であった。思ったより少ない。 桜の時期も過ぎたので少ないのかと思うが、ここ赤木越えは交通アクセスが課題である。 2番道標と3番道標の周辺を「献上」というが、ここで茶屋の主人が、一遍上人にお茶を献上したからとこの地名がついたという。松の木がかなり枯れているのが気になった。 勢いのある松だったら、この辺では松茸がたくさん採れそうな気もする。道は急な下りになり、坂の中腹に1番の道標がある。もうすぐだと思ったが、つづら折れの道は結構長く続いている。まわりは杉や桧である。 木の間から、せせらぎとそこにかかる橋が見えてくる。そしてまもなく休憩所がありトイレもある公園に出る。 9時半から歩き始め、12時半近くだから約3時間かかったことになる。 少し自然観察の時間をとりすぎたかもしれない。 公園は、ボタン桜がきれいであった。川船が屋根つきでおかれている。 きれいな芝生もあり、ここで昼食をとることにした。 きれいなせせらぎがながれている。音無川である。ハゼが岩に隠れた。こういうところで魚にであうとなんとなく新鮮で親しみを感じる。食事を食べ終え歩き出したのは1時前であった。 道は、赤い鉄の橋を渡ると古道は中辺路本道とクロスする。 ここで赤木越えの完了である。船玉神社はまもなくである。この船玉神社は船の発祥の地と伝わる。

▲ページトップに戻る

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||