|

||||||||||||||||||||||||

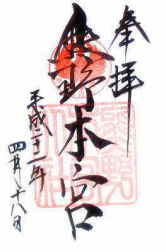

| 祓戸王子~熊野本宮大社 | ||||||||||||||||||||||||

|

<祓戸王子> 祓戸王子は、「祓戸」または「祓殿」と書かれることがあるが、いずれも「はらいど」である。  海南は藤白神社手前にも、同じ名前の王子がある。 由緒ある神社へのお参り前の、旅のけがれを祓い清める潔斎所であったのであろう。 その祓戸王子跡は、本宮大社手前にある。 昔は眼下に見え隠れする、大斎原の熊野本宮大社を目前にして気がせいたであろう。 現在は、王子社の裏がすぐ本宮大社である。  言い伝えによると、この王子近くは「袖切り坂」といって、ここで転ぶと片袖をちぎって置いてこなくてはいけなかったそうで、本宮大社のゴールに急ぐ人々を諫めたのであろう。 言い伝えによると、この王子近くは「袖切り坂」といって、ここで転ぶと片袖をちぎって置いてこなくてはいけなかったそうで、本宮大社のゴールに急ぐ人々を諫めたのであろう。現本宮大社の大樹の中に、小祠が祀られている。 結構長い坂を下りていくと、一気に住宅地に出る。 祓戸団地である。 祓戸王子はそこからまもなくである。祓戸王子は、ほとんど変わらないまま同じ所にあった。 案内板だけが新しく変わっていた。ここを過ぎるとすぐに鳥居があり、その鳥居をくぐると本宮大社である。この日のゴールである。 <熊野本宮大社> 熊野本宮大社は那智大社、速玉大社とともに熊野三山と称され、全国に3,000以上もあるといわれる熊野神社の総本山。 京の都より続く熊野古道の終着地でもある。 拔戸(はらいど)王子から下るとすぐに、八咫烏(やたがらす)の大きな幟が立つ  鳥居が見える。 鳥居が見える。そこが熊野三山最初の目的地、熊野本宮大社である。 杉木立の中の石段を登り、神門をくぐると荘厳な社殿が目の前に現われる。この石段をなめてはいけない。 結構きつく、体力不足を知る結果となる。 370年前に再建されたという社殿は、熊野三山の中で最も古風な雰囲気を残している。 正面の社殿が本殿で、主神の家津美御子(けつみみこ)神を、その左は牟須美(むすみ)・速玉(はやたま)両神を、右は天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)を祭っている。 いずれも平安時代の作と伝えられる木造の神像で、国の重要文化財に指定されている。 特に小雨時の境内は荘厳で、いかにも熊野古道の終着地にふさわしい雰囲気がある。 高い杉の木に掛かる薄雲と、檜皮葺きの神社屋根とのマッチがすごくいい。 かつて大社は熊野川・音無川・岩田川が合流する中州に鎮座していたが、1889年の大洪水により、十二社のうち上四社以外はすべて流失した。 残された社殿が現在の地に移され、規模は8分の1になったといわれる。小さな橋を渡りそこに行くが広い草地になっているため、ハイキングの中継点としても最高の場所である。 2010年4月に赤木越えをしたときに、幾度めかの訪問をした。  国道168号線にでてびっくりした。国道の両脇がすてきにきれいになっていた。 無電柱化となり、建物もクラシック調でまとめている。これはいいことである。 一見しただけでも無電柱化の効果歴然である。 どの観光地でもこういう形で、町並みにこだわってくれたら、日本はきれいな国になること間違いない。 やればできるのに残念である。そういう意味ではここ本宮の無電柱化と建物の統一化は意義がある。 世界遺産になった効果だろうか。 さて、熊野三山の参詣は熊野速玉大社へと続き、本宮大社からは熊野川を船で下って速玉大社へと向かう。 9里8丁(約36km)の熊野川下りは、半日で速玉大社横の中州に着いたといわれているが、現在では熊野川沿いに国道168号線が走り、車なら1時間足らずで新宮市の熊野速玉大社に着く。 熊野三山は、はじめは熊野坐神・熊野速玉神の二神が、本宮と新宮に分かれてまつられていたが、修験者によって那智の滝が発見されてから、滝がご神体となって、この三神が一体とされる。 本宮・新宮・那智の3ヵ所には、それぞれ三神がまつられて、三所権現があらわれるのである。  これが熊野三山のはじまりであるが、万葉集に「御熊野」と親しまれた熊野の呼び方が、「三熊野」とも書かれたことから、やがて熊野三山といわれるようになったとも考えられている。 那智の滝の魅力は、三山を有名にしたが、修験者が三山で体験した不思議な話も、都の人たちに、熊野は霊験あらたかな所という印象をあたえた。 こうして、平安時代には、僧や貴族たちが熊野詣をするようになったのである。 熊野詣は、法皇の参詣によっていっそう盛んになった。 そして道中に、これまで紹介した王子社が建てられ、休憩や儀式が行われたのである。 各地の王子社を巡って感じたことは、王子社はできた根拠やいわれもあるあるだろうが、今で言えば多目的ホールの役目を担っていたのではないかということである。 あるときは地域の人々が村祭りをするために集まり、都の人が来れば、祭りや地域の踊りを披露する場となる。 その地域において、四季を通じて生活する上で、非常に重要な役割を担ってきたであろうことは想像に難くない。そうした意味で、王子社は、様々なドラマを見てきたであろう。 現にドラマチックな伝説や史実がたくさん残っている。 九十九王子といっても、このように呼ばれるのは、鎌倉時代以降で、平安時代には80余所の王子社といわれていた。現在、知られる平安時代の王子社数は、87社である。 日高町の比井にも王子社があるところから、はじめは参詣道は定まっていなかったようである。 その証拠に、現在では全く道なき道に王子社跡があったという記録がある。 参詣が盛んになると、道順もだいたい固定し、参詣も回数を競うようになってきた。 こうして都の人たちが、紀州わかやま、そして熊野へと足を運び、経済や文化をもたらしたのである。 しかし旅としては道行きは厳しいが、様々な文化を伝えあい、じっくりと景色を楽しみながら歩き、最後には悟りを開いて帰る、ということを考えれば、熊野詣は非常にバラエティに富んだ贅沢な旅ではなかろうか。

<熊野本宮大社旧社・大日越え発地> 熊野本宮大社をでて、熊野川・音無川・岩田川が合流する中州に鎮座している本宮大社の旧社殿跡に向かう。 1889年の大洪水により、十二社のうち上四社以外はすべて流失したという。  残された社殿が現在の地に移され、規模は8分の1になったといわれるが、もし残っていれば国宝ものかもしれない。 旧社地は現大社の鳥居向かい側から500mほど先、こんもりとした森に囲まれている。 現本宮大社から、大斎原(おおゆのはら)への道は、綺麗な田の中を行く。 大斎原境内には、中四社と下四社が石祠として祭られている。綺麗に手入れされており、ハイキングの中継点としても最高の場所である。 大鳥居のそばの木にはカラスが一羽迎えてくれた。 足は二本であった。 境内には、跡碑のほかに歌碑や一遍上人の碑もある。 水害で被災するまでは千年以上もこの場所に鎮座されていた本宮大社の旧地である。 ここは熊野川、音無川、岩田川の合流地点で、きれいな流れが十津川にそそいでいる。 入り口には、高さ33.9m、幅が42mもある巨大な日本一の鳥居がある。 聖地の雰囲気は独特なものがあり、癒しの里の面目躍如である。 鳥居を潜ると「熊野十二所権現」のうちの中四社、下四社を祀る石造りの小祠が鎮座している。 古道は、大斎原をでて小さな橋を渡り、国道を左にとる。民家の間を抜けて行くと登り口の看板がある。

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||