|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 滝尻王子~不寝王子~高原熊野神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<滝尻王子> 滝尻王子は、国道311号線の石船川が富田川に合流する所にかかる滝尻橋のたもとにある。  滝尻王子社は、県史跡で十郷神社と呼ばれている。 十郷という名のいわれは、戦時中近辺10字の神社を合祀してそう呼ばれたという。 かつてはいわゆる五体王子の一つとして尊ばれ、ここで開かれた歌会の詠草が、現存する熊野会誌30余通のうちの9通とされている。 境内には、鎌倉・室町期の笠塔婆や宝篋印塔があり、また奥州平泉の藤原秀衡奉納と伝えられる黒漆小太刀(国重文)を蔵している。 境内はかなり広く、屋根のある休憩所があり、昼食などにはもってこいの王子社である。 また石船川向かいには熊野古道館があり、熊野古道を中心とした中辺路の観光案内と歴史紹介を兼ねた休憩施設がある。 様々な古道グッズや陶芸作品を販売している。 王子社に向かって左側の山道が古道であるが、御幸記に言う「身力尽き了んぬ」にふさわしい厳しさである。 古道のなかでも急で長く続く坂としては1,2を争うのではなかろうか。 そしてここが熊野への霊域の入り口とされている。 後鳥羽上皇一行は、ここで和歌会を開いている。 当時はここまで20カ所ほど川を渡らなくてはつかないということで、いくら浅い富田川でも大変だったろう。  2011年5月8日に10年ぶりくらいで滝尻から近露までのルートを歩きなおした。 2011年5月8日に10年ぶりくらいで滝尻から近露までのルートを歩きなおした。うれしかったのは案内板がきれいになり統一されていることで、修景もよくなった。 やれば出来る。 これも世界遺産に登録されたからだろうか? 。 王子の入り口には、「ヨッシーの店」があり元気なご主人が愛想よく応対してくれた。 この檜の傘は500円で安い。私も持っているが、もう15年近く経ってほどよい飴色になっている。今度歩く時は、作務衣とこの傘がいいかもしれない。 この滝尻王子を歩く時はいつも雨か曇りだが、今回は初めて晴れた。 車を今日の終点に一台置き、歩き始めた。午前9時50分であった。 古道は、この滝尻王子右山麓を行くが、定家の明月記によれば、この滝尻王子へは京都から10日目につき、ここで和歌会を開いている。 宮仕えの大儀さを知っている人なら、総務部長的な定家のつらさは分かるだろう。 体調も悪かった。山の中の仮屋は寒風吹き抜け、寒さと恐ろしさで震えていたのである。 この急坂を御輿に乗って登るのは大変だったろうと思う。まさに「身力尽き了んぬ」感じだろう。 たぶんここは歩いて登ったのではなかろうか? 御輿に乗っても斜めとなり、転がり落ちるだろう。 それほど急坂である。登り口に看板があって、急な坂道を告げていた。 「よっしゃがんばるぞ!」

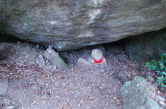

胎内くぐり  滝尻王子社の左脇から熊野古道の階段を登り、急な坂道を行くと古道に沿って横たわる巨岩がある。 滝尻王子社の左脇から熊野古道の階段を登り、急な坂道を行くと古道に沿って横たわる巨岩がある。それには人ひとりがやっと通れる程の穴があいていて、胎内くぐりとよばれている。 以前歩いた時私が中へ入ろうとすると、なかでごそごそと人の気配があり、びっくり仰天した。 そこをねぐらにしているのかどうかは分からないが、人がいた。 胎内くぐり岩のその胎内に人がいるのは当然かと思ったのだが、さすがに今回は誰もいなかった。 (2011年5月8日 10:00) 乳岩 胎内くぐりの大岩の上方に、奥州平泉の豪族藤原秀衡にかかわる伝説の乳岩がある。  藤原秀衡夫妻が熊野詣での途中、夫人がここで産気づいて男を出産し、この岩穴に残して参詣をすまして戻ってきてみれば男子は、オオカミに守られて、岩から滴る乳を飲んで成長していたと伝えられている。 よくよく考えてみれば、子供を産んですぐにこの急峻な坂を登るのはいかにも酷であり、体力が持たないであろうし、また産み落とした子供をそのまま岩穴に残すのも・・・・。 とか言うことは考えないでおこう。 こうした伝説は、藤原秀衡という実際と、オオカミに育てられたという絵空事とが混ざり合っているところが面白い。 (2011年5月8日 10:04)

<不寝王子> ネズ王子(不寝王子)は、滝尻王子から15分ほど登ったところにある。  ネズ王子の名称は古い記録に見えず、99王子にも数えられないことが多い。 元禄年間の「紀南郷導記」にネジ王子という小社の跡があると記されている。 あまりに坂が急なため、ちょっとした休憩所として建てたのか? しかし同じ王子跡にたくさんの看板。道しるべで3本ある。 碑が二つ。 日本の行政の縮図みたいな案内板の建て方。恥ずかしい。 青い道しるべを建てた時点で旧の案内板は撤去すべき。 左の木製の案内板は、板を変えてきれいに書き直すべきである。 2011年に久しぶりに訪れた不寝王子は、案内板が整理されきれいになっていた。 以前の写真を見ても分かるように案内板が何本も立っていたのである。 現在は碑と説明板だけになった。 これですっきりした。 道は、杉の木の根っこがむき出しになっているところや、尾根筋を交互に続く。普段運動が十分でない体には少しきつい。尾根筋の平らなところになるとほっとする。 道は急な登りが続く。 ちょうど1時間歩いた案内板のあるところで道は二手に分かれる。 ガイドブックを見ると左に行く展望台の方は登りで、右は下りになっている。 「どちらにしよう?」 「下を行きましょう」 結局楽な道を選んでしまった。案内板からすぐに4番の道標がある。ここまで2km歩いたことになる。 坂ばかりなので時速2kmである。展望台の分岐を過ぎると道はしばらくなだらかな下りが続く。 やはり下り坂になるとほっとする。 程なく車道とクロスする。道を横切り階段を上がって道は続いている。

針地蔵・夫婦地蔵 道は車道と並行に延びているが、古道の道の高さがどんどん上がった。 5番の標識を過ぎてすぐに針地蔵尊がある。 看板は少しセンスがないが、地蔵さんはかわいくて建物もなかなかのものである。 ここを過ぎてしばらくは、かなりきつい登り坂がある。 登り坂の頂上にNHKのテレビ塔がある。 登り終えてかなりアゴが上がっているので、休憩にちょうどいい。 お茶を飲んだり、チョコレート等を食べていると展望台の所で追い抜いた4人連れが追いついてきて、そして抜かれた。 やっと道が下りばかりになった。 途中ガイドブックにも載っていないが、小さな祠があり、地蔵さんが祀られていた。 夫婦地蔵と幟があった。 左手の中辺路から果無山系に続く、いい景色を眺めながら歩を進めていると、やっと民家の見えるところまで来た。 庭木の手入れをしているおじさんがいたので少し話しかけた。 「かなり厳重に柵をしてますね」 「はい、この柵の一番下がアライグマ用、次がイノシシ用、その上が鹿用、一番上の電線は猿用」 「アライグマはこの辺まで来ているのですか?」 「かなり多くなったよ。でも一番悪いのは猿やね。なんぼ追い払ってもアカン。毒入りまんじゅうも気づくのか知れないけど食べないね」 「お金がいりますね」 「そうや町からは10万円の補助がくれるけれど、毎年くれないからね」 うーん、やっぱりここは狼を復活させなければいけない。

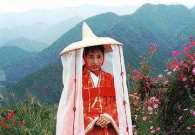

熊野を目指す人は、こういうスタイルで歩いたのだろうか?  カラフルで楽しそうである。写真はいずれも高原熊野神社の近く。 カラフルで楽しそうである。写真はいずれも高原熊野神社の近く。 2009年に再訪したときには、綺麗な休憩所が出来ていた。 ネズ王子は再訪できなかった。 看板類がどうなっているかまた行かなければならない。 ここ高原には、ネズ王子から3.2kmで1時間半ほどで着く。 トイレもあり屋外にも椅子がたくさんあるので、休憩にもってこいである。 最初の古道歩きのイベントから7,8年経つが、今回再訪すると休憩所になっていた。 そこから眺望できる山並みは変わってなく、熊野の山々が見渡せる。 ちょうどコスモスの時期であった。 2009年のこの日はバイクで訪れた。 時間を入れている写真は2011年のものである。

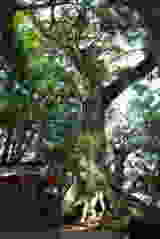

高原熊野神社には11時47分に着いた。 2時間歩いたことになる。  ここ高原の休憩所は昼を食べるのにいい場所である。白黒写真は昭和10年の高原地区の写真という。まだ屋根に石を置いている家がある。 左のカラーがほぼ同じ場所からの現在である。 山の上の方は棚田だろう。まだ人口も多い時である。こんな景色の中を歩きたいと思った。 この日は,昨夜の宿で作ってもらった弁当の昼食だった。おいしかった。 これにくわえて田辺のTさん差し入れの鰹の刺身だった.満足大満足。 一宿一飯の義理で、モモギ餅を買った。 建物の中には、皇太子が来た時の写真等がたくさん張ってあった。 (2011年5月8日 12:40) <高原熊野神社> ネズ王子からぜいぜいいいながら1時間半ほど歩くと高原熊野神社に着く。  高原熊野神社は、室町時代初期の1394年(応永元年)に熊野権現から勧請したという。 春日造り・檜皮葺きで、中辺路の古道に現存する最古の神社建築である。境内には大きなクスノキがある。 そのクスノキには、いろんな木が根を下ろしている。 それはこの熊野が何者をも受け入れるという象徴的なことである。 明治の神仏分離令と神社合祀令は熊野にも深い傷跡を残した。 特に明治39年に施行された1町村1社を原則とする神社合祀令は熊野に壊滅的なまでのダメージを与えた。  明治政府は記紀神話や延喜式神名帳に名のあるもの以外の神々を排滅することによって神道の純化を狙ったと言うが、ここで熊野人のおおらかさを奪い取ってしまった。 明治政府は記紀神話や延喜式神名帳に名のあるもの以外の神々を排滅することによって神道の純化を狙ったと言うが、ここで熊野人のおおらかさを奪い取ってしまった。熊野信仰は、自然崇拝に加えて仏教や修験道などが混交して成り立った、「何でもあり」の宗教であるから、合祀の対象となりやすかったのだろうか。 ここ高原熊野神社も合祀の対象にされたが、南方熊楠が、強引な神社合祀を怒り、神社合祀に反対し、孤軍奮闘したことはあまりにも有名である。  しかしそれでも神社合祀令により、熊野の神社の8割から9割が滅却されたという。 奈良では廃仏毀釈で廃寺となった寺が多かったが、ここ熊野では、村の小さな神社が廃止されただけでなく、歴代の上皇が熊野御幸の途上に参詣したという歴史のある熊野古道・中辺路の王子社までもが合祀され、廃社となったのである。政治は時には見境なくなってしまう。 お上の命令と言うことで、めった切りされたのである。 五体王子のひとつとして格別の尊崇を受けた稲葉根王子や発心門王子でさえ合祀され、さらに小さな神社や王子社のほとんどが合祀され、神社林は伐採された。 そうしたなかで、合祀滅却を免れ、神社林の伐採を免れたこの神社はとても貴重な存在となっている。 この神社のクスノキは樹齢が800年とも1000年とも言われている。

道はきれいな石畳を上っていく。沿道には宿屋の跡がある。 跡とは行っても普通の生活している民家であるが、パンフレットを見ると明治期には2000人以上がこの周辺に宿泊したという。 熊野詣では、つい最近までやはり蟻の熊野詣でだったのである。 民家の脇には山水を引いた水車があった。これを少し大がかりにして自宅だけの電気を供給できるようにすればいい。 足らずを太陽光や蓄電池で補えば、シンプルな給電設備ができる。 道はさらに上る。杉木立の中の石畳を行く。この杉林の中には住居跡らしいところが散見される。 人の交流が盛んな頃はこの辺も住居がたくさんあったのだろう。 高原の休憩所から30分ほど歩いたところに高原池がある。 水はきれいで、鯉や鮒が群れていた。 まさかここまでブラックバスがいるとは思えないが、一応観察したが、いそうになかった。 道は小さくアップダウンを繰り返しながら登っていく。木々の間を抜ける風が、汗をかいた体に気持ちがいい。 しかし登りになるとかなりきついものがある。昔はもっと道も悪く難儀であったと思う。 できれば杉ではなくブナや樫の林の中を歩きたいのである。

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||