| 熊野古道 | 高野七口 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高野七口 三谷坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <丹生酒殿神社> 丹生酒殿神社(にゅうさかどのじんじゃ)は、明治6年4月1日村社になり、昭和10年6月18日上天野村官幣大社丹生都比賣神社の攝社として合併され、戦後独立し、現在に至っているという。お祀りしている神様は、 1.丹生都比賣大神(右坐)。 天照大御神の御妹で稚日女命ともいい、神代の昔、御子高野御子と共に大和地方や紀伊地方に人民の為に農耕の事、糸をつむぎ機を織る事や煮焚の事など衣食の道をはじめ教えてまわったという。 特に紀の川地方には川の水を以て酒を造ったので、丹生酒殿神社といわれている。最後に天野に本居を定め、鎮座した。 2.高野御子大神(中坐)。 丹生都比賣大神の子神で、高野山の名称も此の神の御名よりでたという。狩場明神とも称えられている。 3.誉田別大神(左坐)。 元熊手八幡とも称し、鎌八幡宮とも称され、香川県讃岐国多度郡風ケ浦に鎮座していたのを弘法大師産土神の故を以って高野山に勧請したが明治2年神佛分別の際、官費を要し当時の兄井村へ新殿を設立し遷座された。 4.建御名方命(大国主神の御子)。 の四神である。 丹生酒殿神社は、秋の紅葉の頃が楽しい。巨大なイチョウが黄葉し、たくさんの人が訪れる。 手入れが行き届ききれいで、この三谷の地の氏神として奉られ大事にされているのがよくわかる。 大イチョウの前には「境内を黄に敷き詰めて大いちょう」の句碑が建てられている。 その言葉通りに、辺り一面が黄色になりイチョウの絨毯を敷き詰めたかのような光景が広がる。 イチョウの他に、境内には世界で初めて全身麻酔による乳がん手術に華岡青洲が天保5年(1834年)74歳の時に寄進した石灯篭もある。 三谷坂が世界遺産になった関係でトイレが整備され、もともときれいだった境内もさらに良くなった。 <鎌八幡宮> 鎌八幡宮もきれいに整備されており、木の幹に刺さっている鎌も増えていた。 鎌八幡宮の社はなく、イチイガシの大樹をご神体としている。 元熊手八幡宮ともいわれ、無病息災、子宝、受験諸々の願かけのために鎌が打ち込まれている。 その願いが成就する時は次第に深く突き刺さっていくが、叶わぬ時は抜け落ちるのだとか。 初めて訪れたときは、古く錆びているものや柄がなくなったものなどばかりであった。 最近は新しいものが多くなった。 私的には以前のいかにも使い古した感じで刺さっているほうが風情があっていかにも素朴な信仰の姿があり、よかった。 <若力大神> 鎌神社の右手を巻くように細い道があり、そこを登ると山の上に小さな社があった。 若力大神である。初めてお参りした。 灯篭が一基倒れていたので元に戻した。何か良いことをした思いである。 訪れる人も少なくそのまま放置されていたのだろう。 鎌神社を参詣したら、この神社もぜひ参詣してほしい。

<三谷坂> 高野山へ登る高野七口のひとつ三谷坂を登ることにした。 この坂は、パリで開催された第40回世界遺産委員会の臨時会合において、高野参詣道として世界遺産追加登録された。 同時に登録されたのは、橋本・伊都管内では高野参詣道の「黒河道(くろこみち)」(橋本市、九度山町、高野町)、「三谷坂」(かつらぎ町)「不動坂」(高野町)、「女人道(にょにんみち)」(高野町)の4つの道と熊野参詣道関係を合わせた和歌山県内22か所である。今回はそのうちの一本となる。 丹生酒殿神社から歩き始めだが、秋のイチョウの時期に訪れたので今回はパスし、三谷公民館の駐車場から坂の入り口を目指し直接登り始めた。 丹生酒殿神社は丹生都比売神(天照大神の妹)が初めこの地に降臨された所である。そして、ここで酒造りをしていた。 降臨された後、巡行して各地で農耕や織物などを教え、最後に現在の天野に鎮座したという。道はその天野に向かう。 鳥居の奥に見えるイチョウの大木は、幹周は5.26m樹高25mの大木でシーズンになるとたくさんの人が見に来る。 さて、三谷坂は入り口に石碑があり登り口が確認できる。 ここから丹生都比売(にうつひめ)神社をめざす。 11時30分であった。 坂の入り口にかなり大きなおうちがあるが、ここを喫茶店にすれば面白いなと思いながら通り過ぎた。 ほどなく宮滝を案内する看板がある。せせらぎに小さな滝があるのだが危険というので降りなかった。 道は緩やかな坂で天気も良く快適であった。途中の木に鳥の巣がいくつか残っていた。坂は徐々に勾配を増してくる。 歩き始めて50分ほどして一回目の休憩をした。 山肌にへばりつくように家並みが点在している。 右手には、今はどういう扱いかわからないが「ウルグアイラウンド農業合意関連国内対策事業費」を使った道路工事が行われているのが見える。この道は細川内閣の時分からだからもうずいぶん長く工事しているがまだ完成しないでいる。 歩き始めて1時間ほどで「鉾立岩・経文岩」につく。このあたりから道はさらに勾配を増す。 午後1時に「涙岩」についた。 昔から水が枯れたことがないと書いているが、枯れていた。 私は原因として、杉を植林したためと思う。行政への希望としては、「ああ枯れた」と見過ごすのではなく、枯れた原因をつきとめ、昔をよみがえらせてほしいのである。それが本来の環境保護のあるべき姿だと思う。 杉を建材に利用した後、カシ類の林にすれば水はよみがえり、再び涙を流すだろう。 涙岩を過ぎて道は杉林の暗い道になる。木漏れ日がさす杉林の中の平らなスペースで昼食にした。 1時10分であった。 乾燥したエビピラフを用意していたが、湯を入れてからスープの入れ忘れに気が付き、あとから入れたので本来の味ではなかったかもしれないがおいしかった。

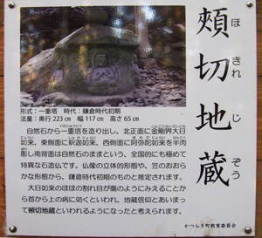

2時に「頬切地蔵」についた。 あとで和歌山県教育委員会の資料で調べて分かったが、この地蔵さんは日本初の発見となる貴重な石造物であることが調査で分かったという。 自然石の上面に屋根の形の笠、正面と左右側面に磨崖(まがい)仏形式の3体の仏を造り出しており、 自然石に彫られたこのような形態の石造物は現在まで全国に類例がないという。画期的な発見らしい。「頬切地蔵」は、 紀伊続風土記にも記載されており、鎌倉時代の作で、地表に露出した北方向に長い緑色片岩の自然石(最大長223㌢以上、 最大幅117㌢以上、 最大高65㌢以上)に造り出している。石仏の高さは37~40㌢。北面が大日如来、西面が阿弥陀(あみだ)如来、東面が釈迦(しゃか)如来で、蓮華座と後背が丁寧に彫られている。「頬切地蔵」 の呼び名は、 一仏が頬を斜めに切られているように見えるためという。 地蔵さんの祠の近くにはきれいな東屋があり、昼食をここでとればよかったと思った。 お地蔵さんから40分ほど登ったところに「まっとう岩」を示す看板があったが最初は見つけることができず行ったり来たりした。巨大な岩は山を守るように鎮座していた。 道は急坂が続いたが、3時10分に笠松峠についた。 道は県道とクロスする。先週降った雪がまだ残っていた。 そこから舗装された県道を下り丹生都比売神社に向かった。やはり舗装道路は面白くない。 救いは天野の里の里山風景である。白洲正子さんが絶賛した在所である。 丹生都比売神社には、3時40分についた。ここで4時30分のコミュニティバスに乗ることにしていた。 出発まで時間があるのでコーヒータイムにした。 バスは20分ほど前に到着した。運転手さんに、 「西笠田駅前につき、そこから妙寺駅まで電車で戻り、妙寺駅から三谷公民館に戻るのと、東渋田であろしてもらって県道を歩くのとどちらがいいですか」と聞いた。 「うーん、悩ましいですね。バスと電車の待ち時間を考えたら、東渋田で降りて三谷公民館まで歩くほうがいいかも」ということだったので、歩く距離は少し長くなりそうだが、東渋田で降りることにした。 東渋田で降り、バス停を確認しながら車のところまで戻ったが、結構長かった。 途中の景色はいかにも里山という感じで、いろんな種類の小鳥の写真を撮りながら歩いた。 三谷公民館の裏の、車を置いた駐車場に着いたのは、5時30分であった。

2回目の三谷坂歩きは丹生都比売神社から始めた。 12時55分であった。 いつもながら出足が遅れる。 丹生都比米神社の駐車場に車を置き、先日歩かなかった田の畦をいく三谷坂を、今度は登った。のんびりした風景がよかった。坂はそれほど急ではなく快適な道であった。 坂の途中でお墓があったがかなり広いスペースに同じ名前の宝篋印塔や墓石が立ち並んでいた。旧家の墓地に見えた。 墓地から少し上がったところでコンコンと何か木をつつく音がした。  これは鳥ではないかと思い杉の木を見上げると、いた。 ちょうど鳥類図鑑を持っていたので調べると、コゲラであった。 小さいキツツキの仲間という。小さいがちょこまか動き、その姿は見飽きなかった。 写真は撮り難かった。オリンパスOM-D EM-5にオリンパスマウントのトキナー70-210mmf4.0-5.6をつけて撮ったが、周りが暗いのでかなりぶれたカットが多かった。 突いている木の幹に耳を当てるといい音がした。 コゲラがいたところから、まもなく県道とクロスする。 前回は県道を丹生都比売神社に向かったのである。県道にはまだ雪が溶け残っていた。 県道を2,3分歩くと、六本杉への案内看板があり、左手に山に登る道がある。その道案内通り登りだした。 道は悪くない。 六本杉は町石道が通っているところでもある。山道はよく整備されており快適である。 途中でコーヒータイムにした。1時50分であった。 六本杉についたのは2時19分であった。六本杉で町石道とクロスする。 何年ぶりかの通過である。前は一人で三脚を立てて写真を撮った。それほど変わってなかった。 六本杉から丹生都比米神社に降りられるが、引き続き町石道を歩くことにし、二つ鳥居を目指した。  道は快適でよく整備されている。途中でハイカーと2組ほど出会った。 二つ鳥居には3時40分についた。眼下に天野の里が広がっている。 展望台があり、大きなテーブルがある。以前もここでコーヒーをわかしたが今回も同じようにコーヒーをわかした。大きな違いは、以前の時はインスタントコーヒーだったが今回は少し高級にドリップを淹れた。 しばらく付近をウォッチングした。ここで町石は百二十町石となる。 私と同世代らしき男性が高野方面から降りてきた。 聞けば慈尊院から出発して大門まで行き、今帰るのに戻ってきたところだという。 「日が暮れるかわからない」といいながら足早に立ち去った。 二つ鳥居を3時58分に出、丹生都比米神社への下り坂を下りた。 途中金剛童子錫杖跡がある。よくわからないが岩に何かでついたような穴がいくつかあいていた。 下りは道はいいが所々急なところがあり、先日来の雪でぬかるんだところがあった。 道の途中に案内板のままに、院の墓や有王丸の墓を見ながら丹生都売米神社に向かった。 中ノ沢明神は少し道から外れにあり、山や川を大事にしてきた日本人の心そのままのたたずまいのままで鎮座していた。宝篋印塔などを見、丹生都比売神社についたのは5時であった。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||