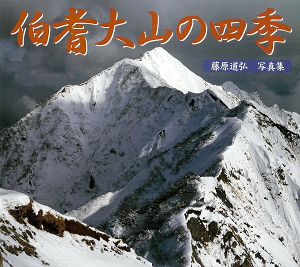

大山の四季・冬編・YouTube

#安心登山・鳥取県の山

#悪の連鎖を断ち切る・安心登山ワ−クショップ入門編

TanesaRock編

#◎まず第一に安全・安心の確保

安全とは意識であり他人事ではなく

自らのこと。

安心・安全はいかなる場所においても確保されなくてはならない(原則)。

車の安全運転・家庭の安全・家族の安全・旅先での安全・

台所での安全・職場での安全・料理での安全・海での安全

ペットの安全・子供の安全・老人の安全などなど。。

行動にはすべてリスクがともなう。。政治・経済・金融・教育ETC。。

最近は 環境へのリスクが注目されている。。スタ−トライン>>>

人は間違いをする。忘れる・ミスをおかす。。。

特に登山は 自然相手でもあり

予測不可能な事がたびたび起きる。

山では角度のある斜面が加わる。。

斜面にはいろんな角度や変化があり様相は多岐にわたる。

そんな不安定な場所で行動するのが登山です。。

登るときは重力に逆らい 下るときは重力と同じ向きに移動する(加速度が加わり下りで怪我がおきやすい・体重約7倍程度の重さ)。。

どんな場合でも まず足元の確保からはじまり

さらに両手の位置関係から足腰や全身のバランスが加わる。

転落や墜落の事故は高さに関係なく起きる。。

高さ一メ−トルは「一命取る」とも言われる。。

家庭内の事故もある。。2・3段の踏み台で転倒して頭を打つと

時によってはそのまま死にいたる事もある。気がつくと病院だったなどなど。

バランス感覚が正常に維持できているかどうか 片足づつのバランスチェックをしてみるのもよい。

目を閉じていろんな動きを試してみる(イメ−ジする)とバランスの程度がよくわかります。。

日常では 片足立ちで靴下の履き脱ぎができるか出来ないか??。

日常の生活でも 危険予知が生かされると 何でもないような

子供の事故は未然に防ぐことができる。台所でも火災やケガの予防に大いに役立てたい。。

|

☆ h o m e

| |||

|

☆ 西 部の山 |

☆中 部の山 |

☆東部の山 |

☆鳥取の山 |

◎#体力の維持向上を考える

自分の身体の動きや体力を知る事はとても重要です。。

分かりやすく言うと体力に見合う登山をする事につきる。

過度な背伸びしない//ことです(体力・加齢・過信)。。

先人の教えに「命あってのものだね」というこわざある・・・

「命あってのものだね」とは=命の大切さ、生きている事の大切さを言い表した言葉。。。

登山で痛めやすいのが「足首」や「膝」。不せい地(河原・草地・砂地・岩場・渓流・ETC)はケガのリスクが高くなる。

足首は 足裏と直接向き合うので状況しだいで負荷が増す(疲労骨折)。

経験的に言うと、下山時に足腰を痛めやすい(疲労の蓄積)。

普段からストレッチで足首の柔軟性をつけておく。階段などの段差を使い

つま先立ちして足首をユックリ下げアキレス腱を伸ばす。。この動作で難があるとバランスにも影響するので要注意。山中でアキレス腱を痛めると 状況(動けない・転落した)しだいでは「遭難」につながる。

##負の連鎖・悪の連鎖を断ち切る

遭難の

第一歩は 「下着が濡れ始める」事。

第二歩目は 「自力で動けない」事です。

{負の連鎖}とは・・気づかない内に起きる・起きやすい!!。

ミスに気づいたら 迅速な修正が重要です(決断)。失敗は 次のステップに役立てる。

同じ失敗が繰り返す場合は 既成概念(経験や思い込み)を取り除き再度ゼロ点から始める。

アキレス腱は 瞬時の動作で痛めやすい。加齢とともに身体は硬くなる・なりやすい。。

特に冬期のアイゼン使用では 足首に負担がかかり足首を痛めやすい。。足首などは テ−ピング保護も効果的です。緊急用にテ−プ類は 非常に役立つ。つま先歩き・つま先立ちなどはキック力のアップに効果がある(試してみると良い)。「ふくらはぎ」(第二の心臓)のケア−も忘れずに。。。

参考までに だれでもできる「ワークショップ・一人でできる危険予知訓練入門編を紹介しておきます.

例題1. 雪の大山(3月上旬)に若いアベックがスニ-カ-姿で七合目まで上がってきた。 家庭内では 子供・特に乳幼児の事故やケガをなくしたい・いろいろ応用してみましょう。。

対策・行動が瞬時に出るか出ないか・頭だけでなく体の動きが大事です。。

大山は独立峰です。冬季は北西の季節風をまともに受けて気象条件は3千メ−トル級になる。備えあれば患いなし。山頂周辺は、西に面した片斜面である事を忘れてはいけない。

#蛇足 1・・一番怖いのは 慣れと過信による「神経のマヒ」と 指摘する人もいる。

◎#危険予知を考える

この手法は 簡単でわかりやすく 応用範囲が広い。

現場でも 家庭でも 普段からやってみてください。

特にグル−プ・リ−ダ−・現場指導者は必見・実行する。

○ 1. 危険行動がよく分る写真やスケッチを準備する。。

○ 2. スケッチなどを見ながら危ないと思われる事柄をあらいだす。。

○ 3. なんでもよいが原則。。内容を問わない。。考えられる事はすべて多いほどよい。。

○ 4. 全内容を一覧にする。

○ 5. 内容を検討する。。

○ 6. 重要と思われる事柄を2点選ぶ。。

○ 7. さらに内容をしぼり 何をどうする危険行動を決定する(一点にしぼる)。。

○ 8. 決定した内容を簡潔にまとめ参加者に徹底させる(一人でもかまはない)。

ポイントは周知徹底・共有(よく理解し 皆に知らせる事)する。。。

例題2. 二人はスニカ−姿で雪の斜面を下ろうとしている。

例題3. 近くの裏山を散歩し帰りに雨で濡れた赤土の斜面を下ろうとしている。

例題4. 小川の橋を渡ろうとしているが 板橋の上は苔で埋まっている。

例題5. 小さな谷川の踏み石を渡ろうとしているが石は黒く濡れている。

異常は 実際にある話あった話です。さて・あなたならどうする??。。

家庭内の基本・よく見る 見ておくことにつきる。。

事故は 見放した「スキ」に起きる。。

見放すとは=視界から消えたことを指す。

不幸とは 「悪い連鎖」・「悪の連鎖」のつながりで起きる。

台所でも 似たことがよく起きる。手先を切る・

湯飲みが割れる・食器が割れる。・・

・・落とす・・落ちた・椅子から落ちた・てんぷら油が飛んだetc。

試しにやってみてください。。横歩き・後ろ歩き・片足立ちetc。

自分の身体は自分で守る・健康も同じです。

意味もなく ついだらだらと・・考えもしなかった・

確認もしなかった・気にも留めなかった・忘れていたetc。

多くの人が自分は死なないと思い込むのはなぜだろう?。

自分は 「決してミスをしない」と「思い込む」のは何故だろう??.

自信過剰・優越感・焦りetc

周囲が見えなくなる原因とは??。

思い過ごし・勘違い・これくらい・あれくらい・この程度・こんなやさしいことが・・

ヒュ−マンエラ−とは。。

ヒマラヤの遭難事故を取材したことのある・山と渓谷社の元編集長/K氏は ある書物(運命の雪稜)でこう書いている。最初のころの遠征はとても慎重だったが しだいになれが生じてやがて無神経になる。雪崩やクレバスが気にならなくなる・・・。

参考文献

高峰に逝った友へのレクイエム・・

「運命の雪稜」・神長幹雄著

(山と渓谷社刊/2000/01/10/1500円+税)

#蛇足 2・・体力づくりと安全な山歩き。 基本=[体力に見合った山歩き] につきる。

日常生活で体力づくり・筋力づくりを意識する。階段歩き・坂道歩き・自宅で出来るストレッチetc。道具を使わない「筋トレ」も有効。

平地を歩くだけでは、 体重を減らす効果はあるが 筋力は付かないらしい。階段や坂道をがおすすめ。

「落とし穴」

晴天なので雨具を忘れた(一日中晴天だと思った)。情報過多による思い違い。これくらいの低山で。ETC・・。

私のぺ-ジをここまで読み終えた方は すでにお気づきと思いますが

最も大切なものとは「自分自身」(身の安全確保)と知るべし。

前述したように 遭難の第一歩は、下着が濡れ始める事。と言われています。

下着は体温の確保に大変重要です。ひと昔前は、最高の下着として純毛(カシミヤ・ウ−ル)と言われていました。現在は、種類も豊富です。低山といえども下着は重要です。

ちなみに 雨具も忘れづに。低山日帰りハイクには ポンチョが便利です。

装備や道具はよく吟味して、自分の身体を守りましょう。

それは何故か。心の緊張をほぐす効果を期待しているからです(趣味の範囲)。

緊張が連続的に続くと注意力が散漫になりやすい。つまり知らぬ内にミスを起こしやすくなる。

自分なりのストレス解消法を探してみましょう。

本日は、ご訪問いただきありがとうございます。