ASUS MAXIMUS VIII GENE マザーボード アーマー

使用素材

使用素材

(ITEM 70123)プラバン 0.5mm厚 B4サイズ (4枚入)¥777

(ITEM 70200)プラ材 5mmL形棒(5本入)¥432

(ITEM 70130)プラ材 3mm角棒 (10本入)¥388

(ITEM 70129)プラ材 2mm角棒 (10本入)¥388

(ITEM 70117)プラ材 3mm三角棒 (8本入)¥388

プラバンの B4サイズ に着目

B4サイズとは大きさが257 × 364 ミリである。

一方、マザーボードの規格であるATX、M-ATX の基板サイズは、

ATX= 305mm×244mm(12インチ×9.6インチ)。

M-ATX= 244mm×244mm(9.6インチ×9.6インチ)。

マザーボードが適度にすっぽり収まるサイズなのでマザーボード アーマーを制作してみる。

採寸

採寸方法はまず、固定用ネジ穴及び拡張スロットの位置を正確に得るため、古く使わなくなったMicro-ATXのマザーボードを利用した。

マザーボードの裏面にプラバンを重ねてポイントとなる固定用ネジ穴及び拡張スロットの正確な位置を割り出す。

これで図面兼用ベース部材が出来上がるという寸法である。

実際に使用するマザーボードに関する採寸は、ASUSのサイトから広報用の大きいサイズの画像を入手し、それを利用しているモニター上で等倍表示した場合、

実寸サイズになるようにリサイズ。

モニター上で大まかな寸法や配置を確認できるように調整し、実機による干渉チェックは出来るだけ控える方法とした。

これにより、採寸時の不注意によるトラブルを極力避ける事が出来る。

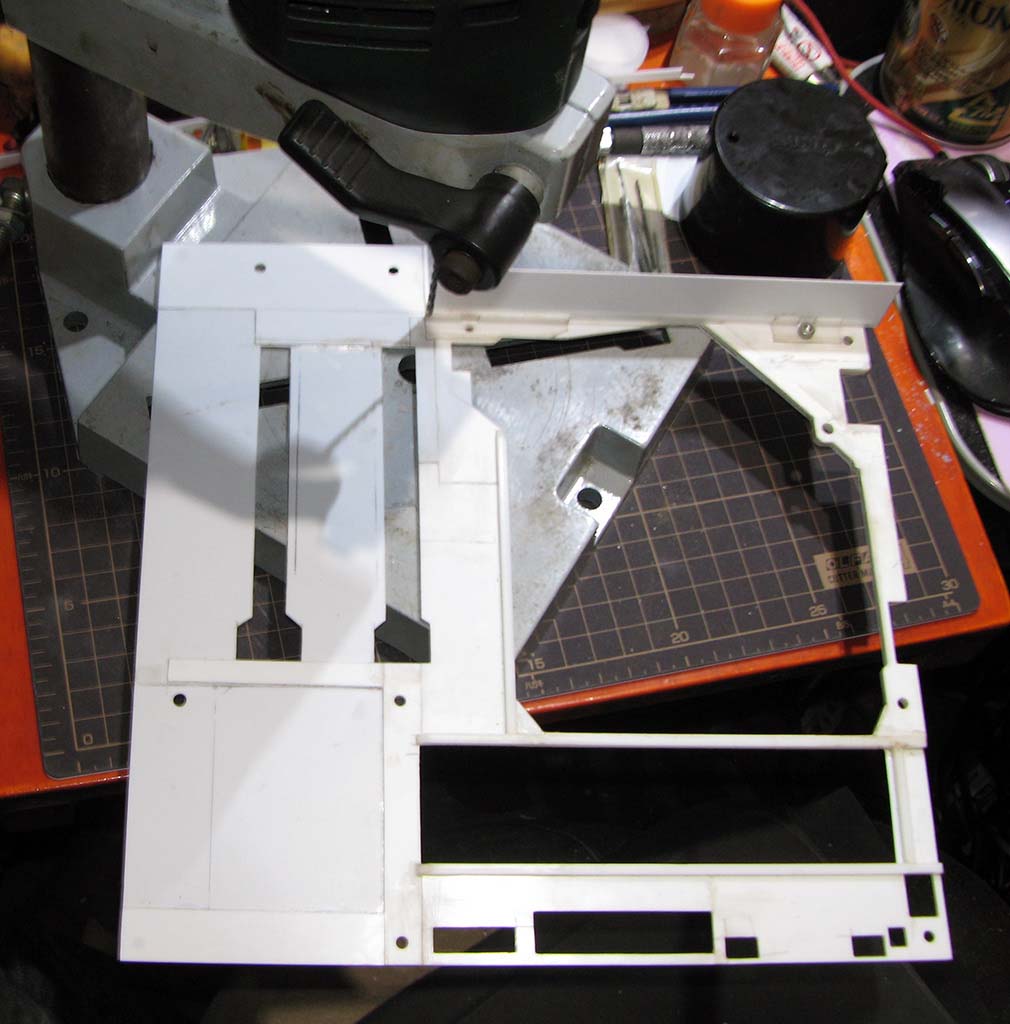

アーマー・ベース制作

●位置が確定した部分から切抜き、補強を行っていく。

●電動ドリルでの穴あけを試す。楽であるが大きく扱いにくいので使うのは止めた。

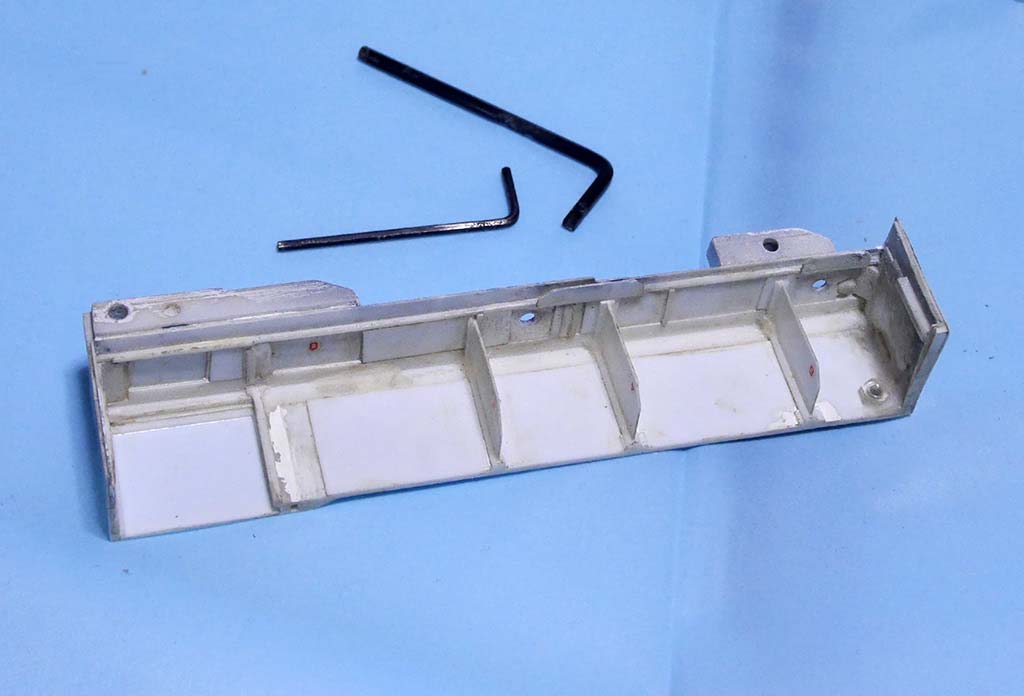

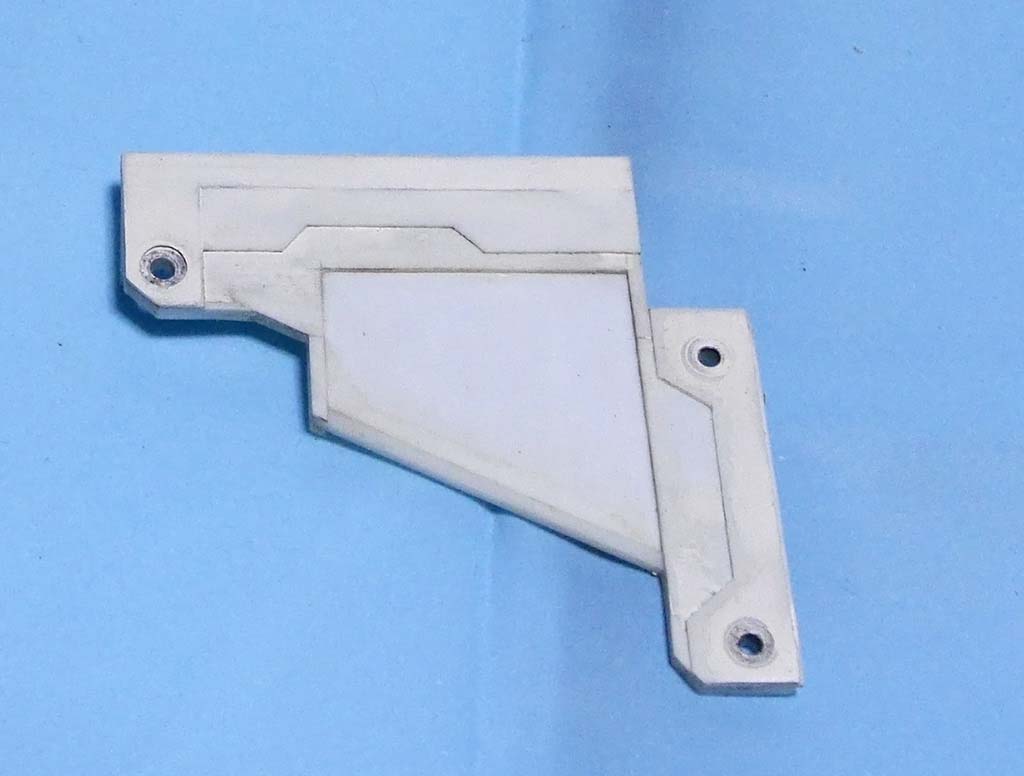

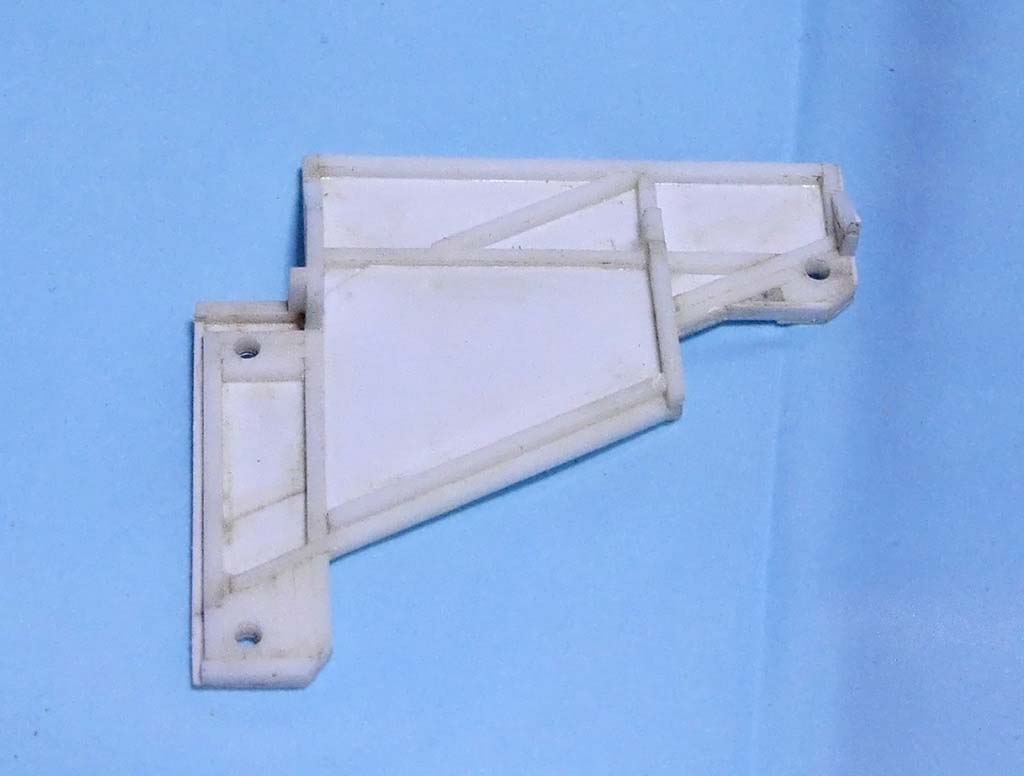

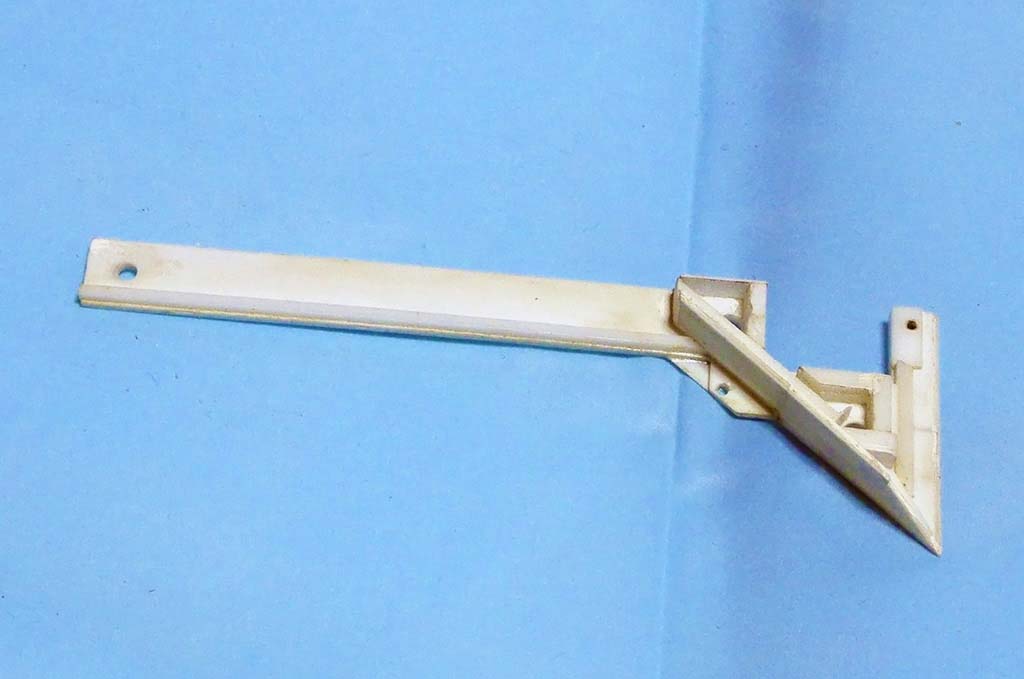

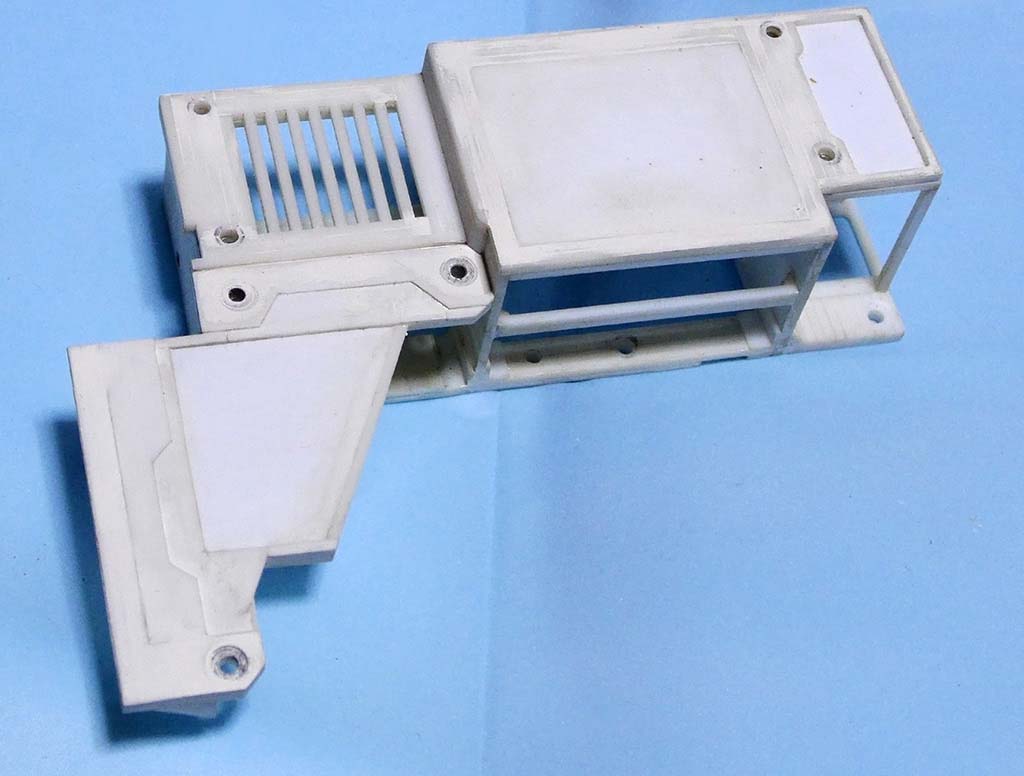

●I/Oポートカバーの追加

I/Oポートカバーはノウハウが得られない時期にプラバンのみのモノコック系式で制作したため、剛性が低く、非常に頼りない状態だった為、

最終的にリブの追加とプラバンの厚みを追加して剛性を確保した。

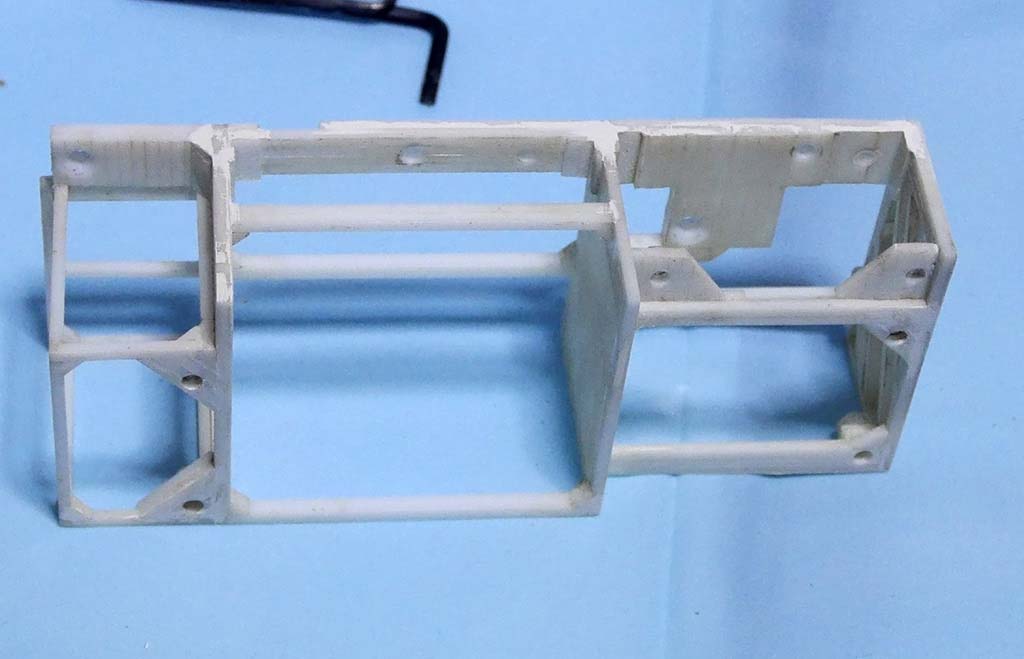

フレームの作成

I/Oポートカバー制作時の経験からVRM、メモリソケット、各種コネクター周りのカバー部分の構造はフレーム構造とした。

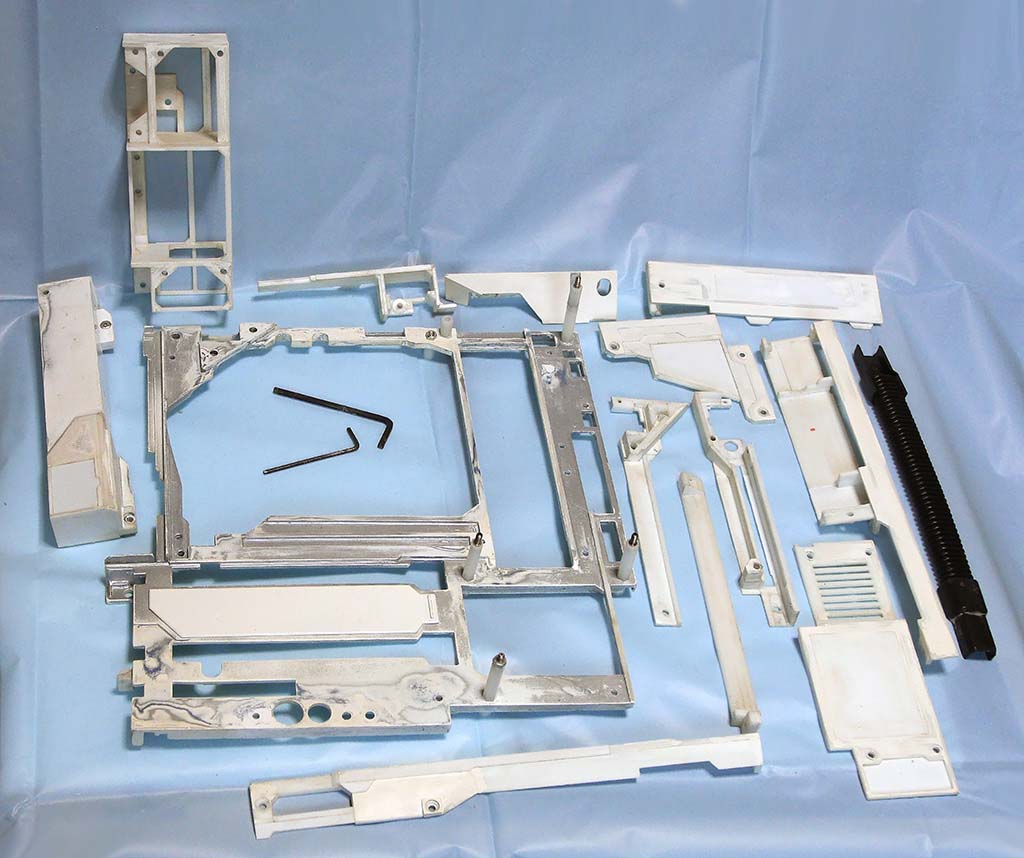

分割式で、要所ごとにパーツが取外し可能。マザーボードを変えても各パーツの流用が容易になる。

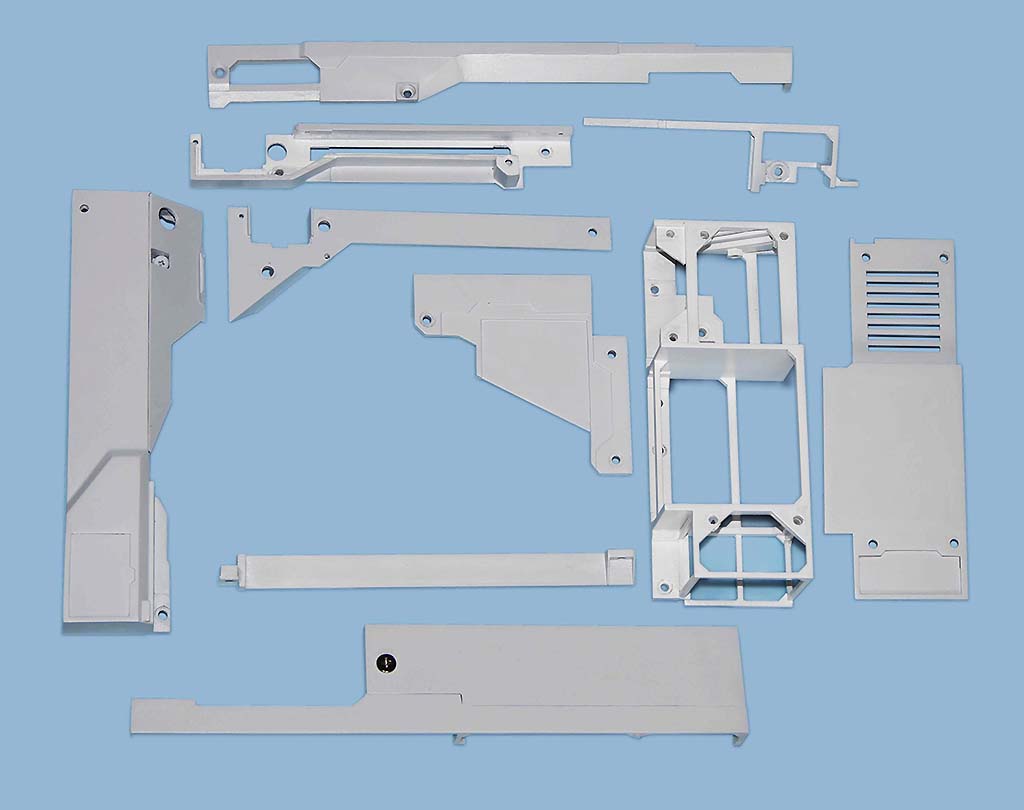

■最大14個のパーツに分割可能。

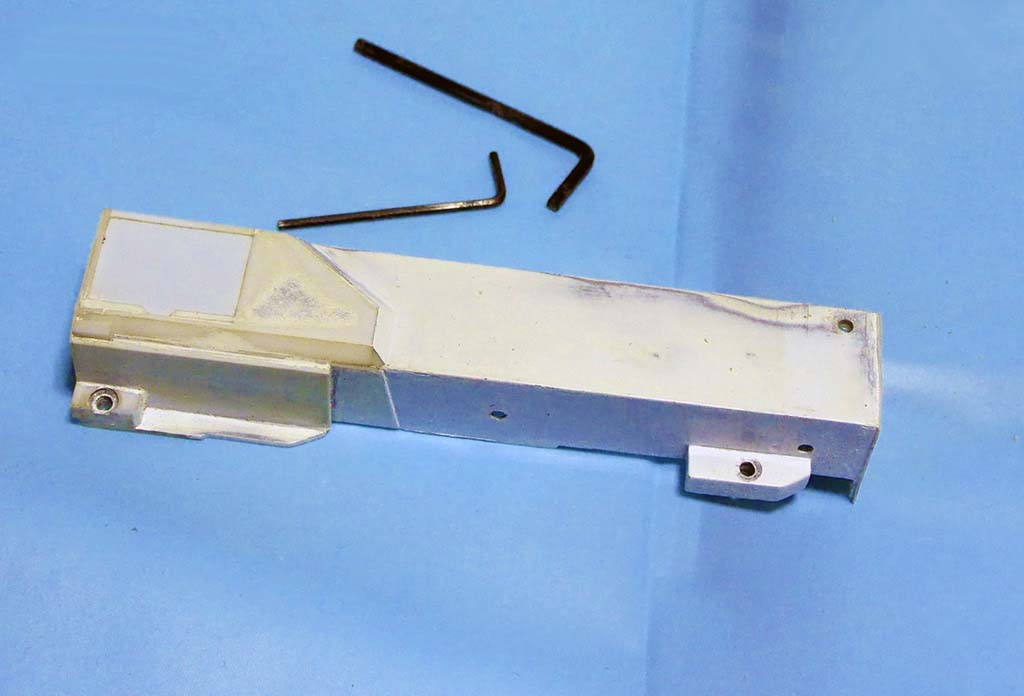

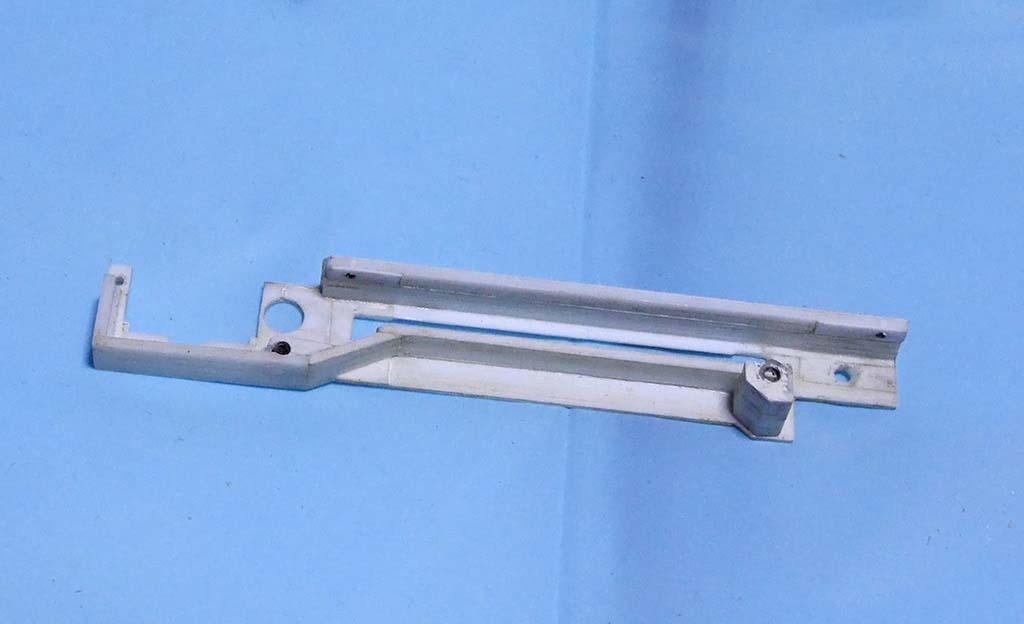

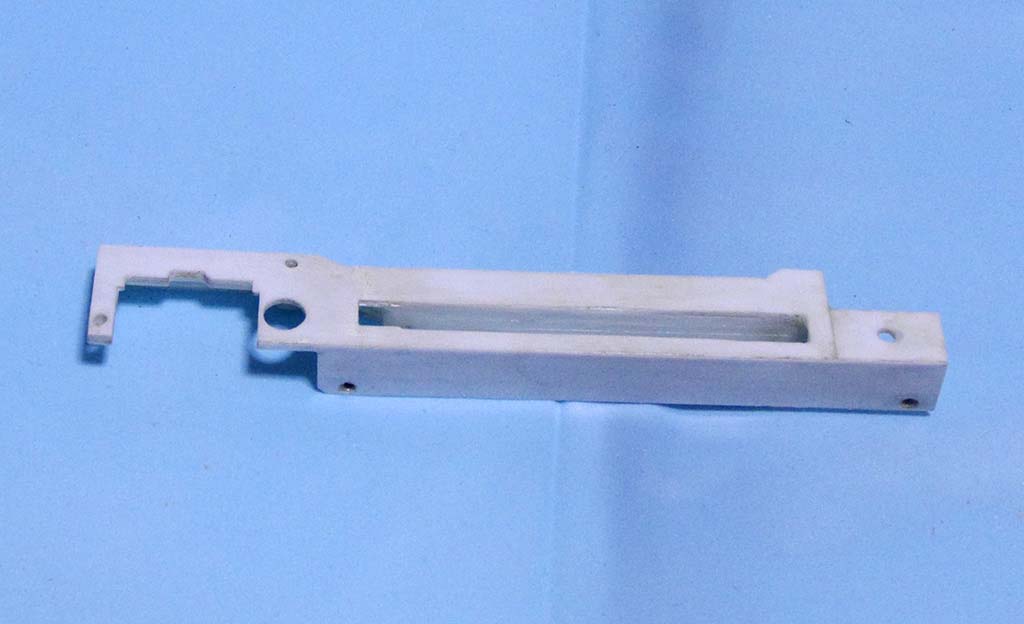

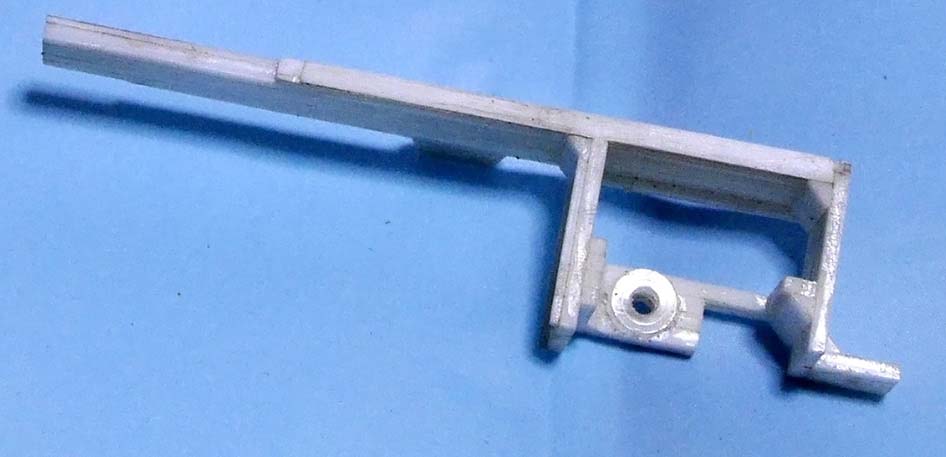

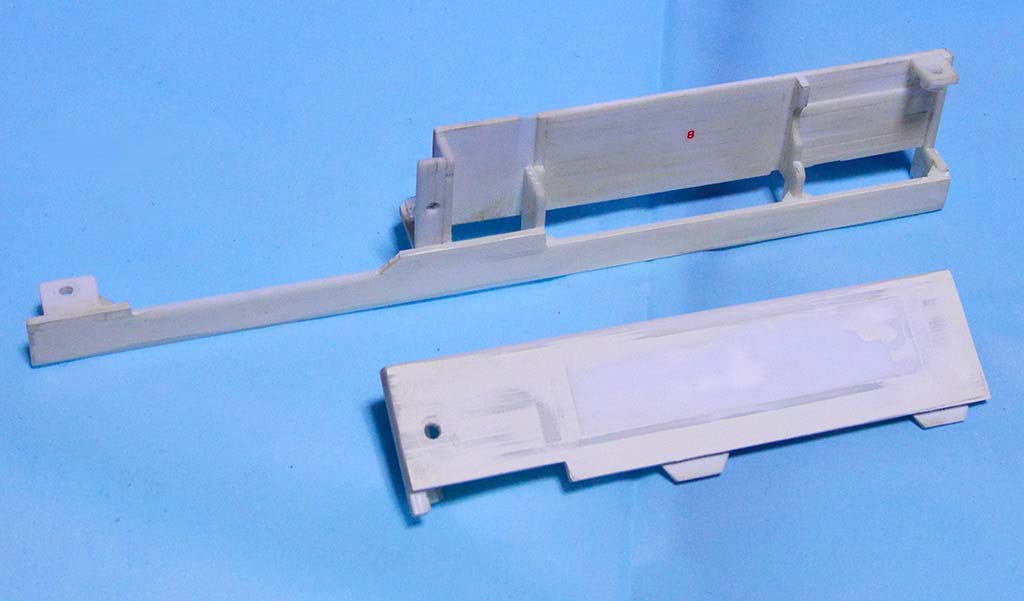

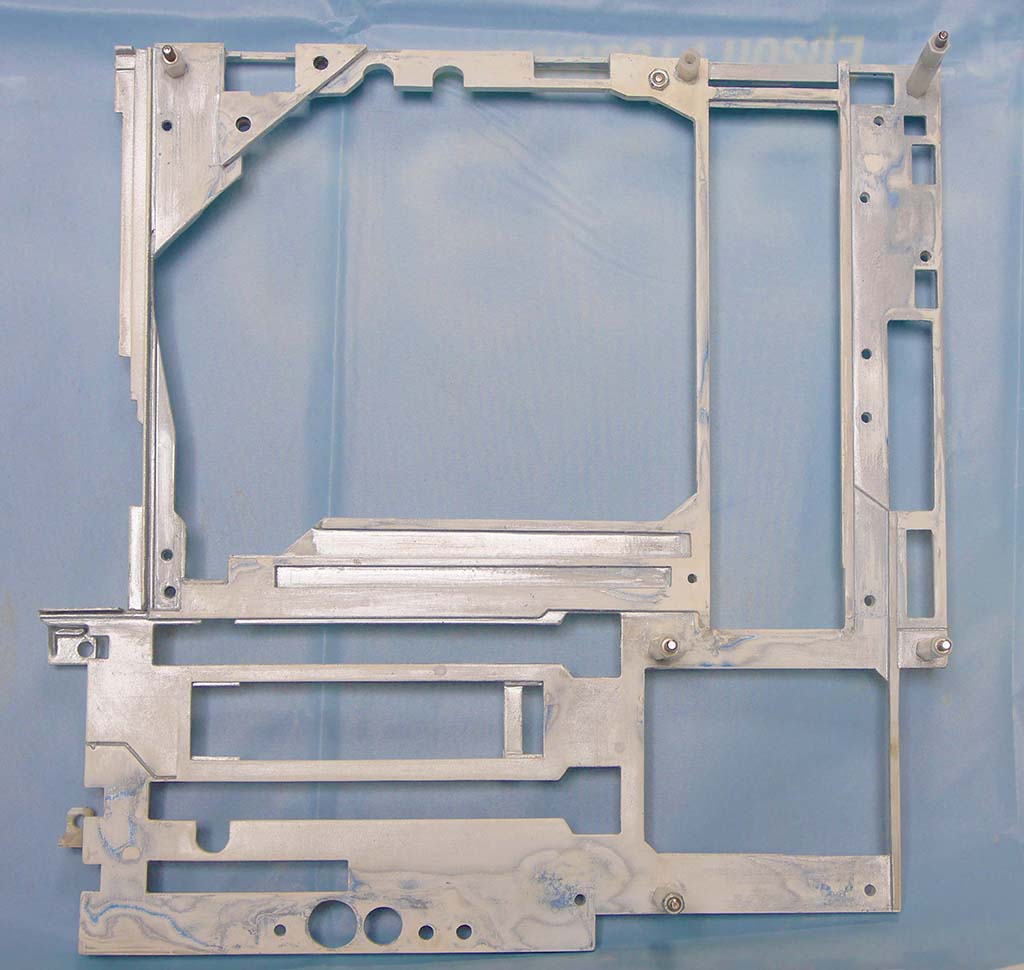

■ベースフレーム

一見、これがメインフレームに思えるが、その大きさと開口部の多さ、干渉の為に厚みが取れないという制限から一部に強度を十分に稼げない部分がある為、

基板カバーを兼ねた実体図面と言うべき物となっており、この上にフレームなどの各種パーツを積層及びブリッジしていくことで全体的な強度を持たせるという仕組み。

複雑な形状の割にはその形状を維持できてるのが不思議なくらい恐ろしく軽い。同サイズのダンボールの方が重いのでは?と思うほど軽い。ポリスチレンの軽さと強度は恐るべしである。

堅いケーブルの取り回しやケーブルの抜き差しと言った作業時に予想外の負荷がかかりそうなコネクタ周りの強度を上げるためグラスファイバー混合による複合構造とした。

ボルトは帯電を中和する目的でステンレス製。

ナットは基板上に落下する事も想定して万が一落下しても安心な樹脂製ナットをプラリペアで接着。

ナットの接着時はネジ溝にプラリペアがかからない様に注意。

■ベース部分を除く要所のパーツは9個。ボルトオンで取捨選択による変更や追加が可能

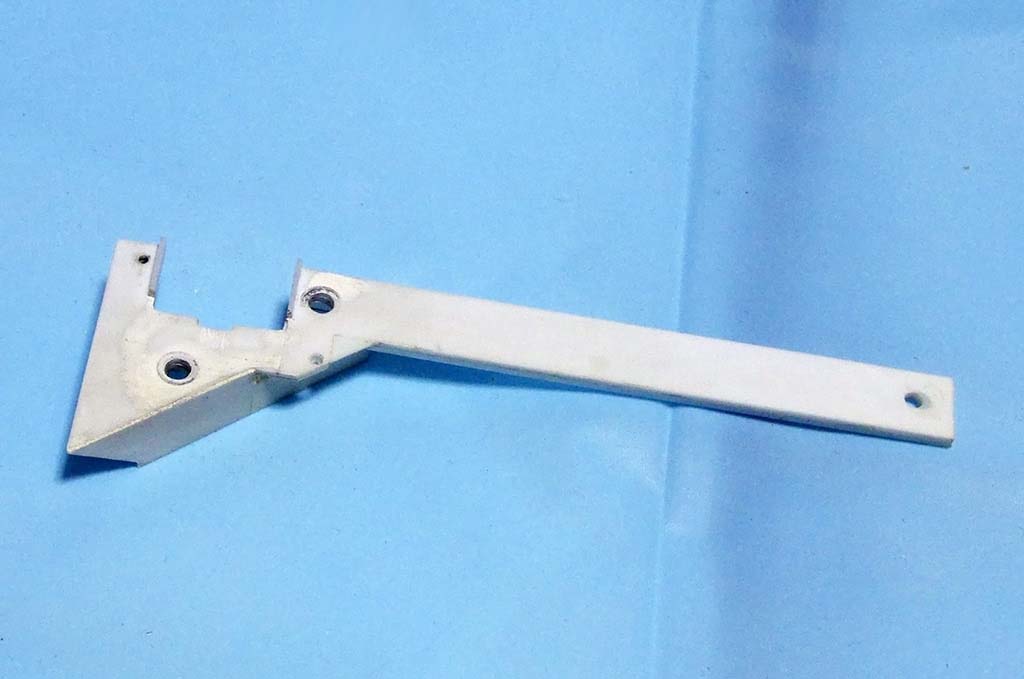

・I/Oポートカバー

・サイドVRMスカート

・12V 補助電源ケーブルマウント

・12V 補助電源ケーブルシュラウド

・12V 補助電源ケーブルマウントベース兼用トップVRMスカート

・トップサブフレーム

・電源接続部カバー

・エクステンションケーブルカバー

塗装

外装パーツの自作にあたって最も厄介なのは塗装だろう。

缶スプレーを使用して塗装しているが、色と仕上がり具合は見た目の印象に大きく影響するうえ失敗すると悲惨である。

エアブラシのような塗装環境が無い場合は特に厄介で、缶スプレー自体が割高なうえ、壁のような大きい面積に塗るのとは違い、

個々のパーツは小さいのでスプレーした塗料の半分以上は無駄に空間に放出され、模型用の小さい缶スプレーだとすぐに無くなってしまい、

そのコストは材料費を上回るほど大きな出費となる。

色々試した中で、最も使いやすいのはやはり模型用として売られている製品で垂れ難さ、被膜の繊細さなど、一般向けの缶スプレーとは差があることが分かる。

また、色のバリエーションも例えば同じ白色系でも模型用の方が豊富で、基本色しかない一般向けとは違って、塗った後のカラーイメージがありふれた色味によるチープな印象になりにくい。

・ベース色の選択

明確なコンセプトやイメージが無い限り、色は黒系か白系が無難である。

最も無難で塗りやすいのは黒であるが、オリジナリティに欠けるうえ面白みもないのでせっかくだから白色系でいくぜ!となるのがお決まりのパターンである。

しかしながら、白色系は隠蔽力が弱く、数回にわたる重ね塗りは必須で、重ね塗りを何度も行うという行為は重ね塗りの間に埃の付着や塗料の垂れといった痛恨のミスを発生させる可能性が高くなるというリスクを伴う。

しかもトータルのスプレー代が半端ない値段に愕然となり、更にここまでの出費を無駄にしたくないと言う心理が働き泥沼化する。

艶消し、半光沢、光沢といった表面仕上げの選択も悩ましいところである。

もっとも簡単で扱いやすいのは艶消し、半光沢、タイプである。

一方、光沢タイプはうまく塗れれば高級感があり、質感も高いが下地の出来具合に左右される。

特に鏡面のようなツルツルピカピカな仕上がりを狙う場合は、表面の歪み、反り、傷、凹みなど、たとえ僅かなものであっても情け容赦なく表面に現れるので手間と慎重さを要求される。

鏡面仕上げをしないのであれば梨地調仕上げと言うテクニックが使える。

梨地調仕上げ塗装は、あえてスプレーと塗装する素材の距離を離して塗料が乾く寸前の状態で素材に付着させ塗料の粒状感を出して塗装する事によって、

下地の粗も小さい物なら気にならない程度にごまかせてそれなりに高級感も出せる。

・白色の選択

白色と言っても模型用では様々なバリエーションがあり、同じ白でもメーカーによっても微妙に異なる。

当初何も考えずにタミヤカラースプレー TS-26 ピュアホワイトを使用したが乾燥して見てみるとクリーム色に近い発色となった。

クールな白ではなく、温かみのある白なのである。これはこれで悪くないのだがどうもしっくりこないので塗りなおしする事に。

今度は白のバリエーションが豊富なGSIクレオスのガンダムスプレー SG01 MSホワイトを選択した。

メカ物用のカラーだけにアーマーにもマッチするのでは?と考えたのだ。この SG01 MSホワイト半光沢タイプで塗ってみて気付いたのが非常に扱いやすい塗料と言う事だ。

ムラになり難い上に垂れ難い、今までの苦労が嘘のよう。

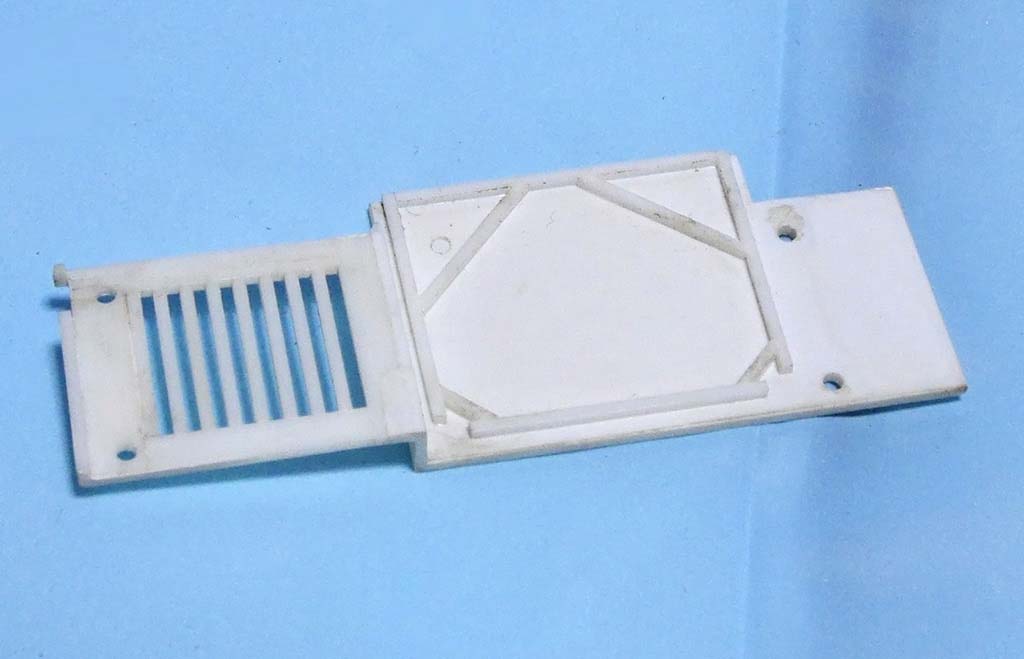

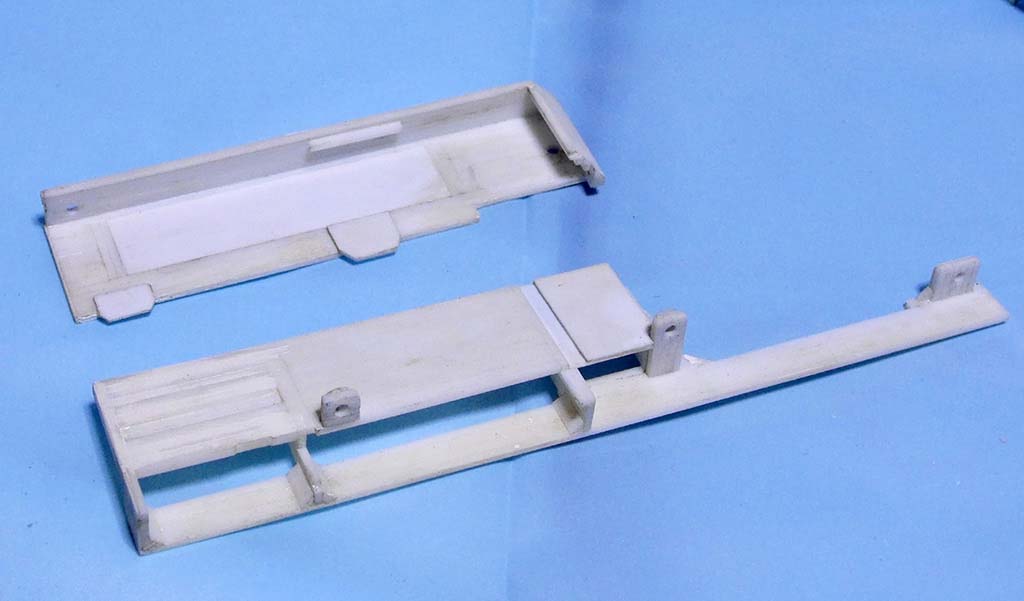

・塗装後のパーツ

軍仕様に倣い、配線が組み込まれる部分の内側とメインフレームはピュアホワイトで塗装。

室内で照明なしの環境光による撮影の為、灰色に見える部分があるが実際は青灰色がかった白色である。この光の当たり加減が弱いところが灰色に見えるというのがポイント。

サフェーサーやプライマーと言ったものは今回は使用していない。

干渉チェック