|

|

京都府篇(4)ー2

----KYOTO----

|

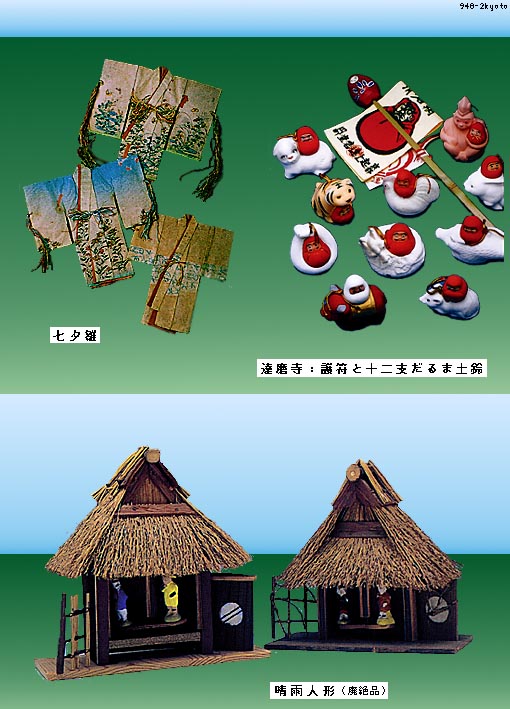

■達磨寺の護符とだるま土鈴■ 法輪寺、「だるま寺」と呼ばれています。(上京区) この寺では、「だるまの護符」「だるま土鈴」「張り子のだるま」などが授与されています。 だるま土鈴は、毎年の干支(えと)とだるまが組みあわされ、白い干支の動物に赤いだるまがついている美しい土鈴で、年毎に形が変わっていきます。 また、境内の達磨堂には、堂内いっぱいに種々のだるまが奉納されています。 ■七夕雛(西陣)■ 西陣織でしられる西陣の地域で、かっては、機屋(はたや)の「織り子」さんたちにより、優雅な「西陣の七夕雛」が作られていました。 この雛は、模様のある紙を着物に仕立て、木版画や手描きで裾模様が入っています。そして、西陣織の残り糸で帯や袖口に長い糸を下げて飾りにしました。 昔は、七夕の夜、織り子たちは、織姫に腕の上達を願って、機織りの部屋の隅や、機械に吊り下げました。 |

|

■晴雨(てりふり)人形(廃絶品)■ 寺町通りの誓願寺の前の「宮崎額平堂」で戦後も晴雨(てりふり)人形が作られていましたが、今は作られていません。また、下京区の馬場寛造さんも作っていましたが、これは早くに廃絶しています。 藁屋根の家の中から、晴れの日は柴を頭に乗せた大原女が、雨の日はには蓑笠をつけた農夫の土人形が出てきます。これは、動物性繊維をよりあわせ、湿度によって伸び縮みする性質を利用した巧妙な仕掛けになっています。 この晴雨人形は、現在、引き継がれている神奈川県の「箱根てりふり人形」の本家です。 「箱根てりふり人形」は、神奈川県篇(3)-3に掲載してあります ▲[Back](4)-1 |

| |||

(1998.3.1掲載)

kyoto-kusanonekoubou.saikonan..Seiitirou.Honda..hds30@mbox.kyoto-inet.or.jp