idle talk44

三井の、なんのたしにもならないお話 その四十四(2017.05オリジナル作成)

和美君の死を前にして

和美君(本人には不本意かも知れないが、私には「旧姓中島」・川名和美という名で呼ぶたびに、ますます遠くに行ってしまうような思いがする)がもう手の届かない、声をかけることもない、別の世に去ってしまった、そのことを、どうしても単純に「受け止める」ことはできない。

いい歳をした自分自身であれば、そうした永久の別れを数々経験しても来たし、これからも避けられないだろう。私の両親もすでに亡い。

ここにも記したように、私自身の恩師の先生方も 相次いで亡くなられた。同期の友で、早すぎる終焉を迎えたひとも少なくない。

ひとの命に限りがあれば、そして何より、「おのれが生きている限りは」別れがある、そのくらいは知っている、そのつもりでいる。最後は私の方からの「さようなら」で終わる。でも、そうした余儀ない別れの一つなどと考えたくない、それでは、故北島秀一君はじめ「ほかの卒業生たち」に申し訳ないことだけど、我が儘を記さずにはいられない。

この数週間、頭から離れないことは、和美君はもうこの世にいない、50年というあまりに短い人生を終え、駆け去ってしまった、でも私はいまも生きている、もう七〇歳にもなりながら、その現実だ。まったく「逆の順番」じゃないか、おかしいじゃないか、不公平じゃないのか、そう問い続けている、どうにも答えが見つからない、見つかるはずもないことを。

それはしょせんひとの運命、あるいは人の知恵を超えたなにかの定め、意思なのだ、そう信じれば心安らぐとでも言うのか。それならなおのこと、これは不条理そのものじゃないのか。

思いがけない事故、事件、のぞみもしない出来事、あるいはいまも世界でおこっている戦乱等々、そこで早すぎる人生の終わりを迎える人も多々いる現実は知っている。現世は不条理に満ちている。でも、いくらなんでもひどいじゃないか、こんなかたちで和美君が人生を終えさせられてしまうなんて。

「順番」なんだから、八十、九十にもなれば「退場」も普通のことなんだから、「私から先に」、それもあるだろう。七十超えて、いつ人生を終えても、もう誰も「早すぎる」などと言いはしないだろうし、「あんな不摂生してれば」、「健診も受けず、自分の身も守らず」当然だよ、自業自得と陰口たたかれて、終わりだろう。それも仕方ない、でも現実は「それはないだろう」の逆順そのものじゃないのか。

「身代わりになれれば」、そういうことも頭をよぎった。でも、身代わりになったつもりでも、運命の神は邪悪だから、「ハイそれまで」でどっちも終わりにしてしまう、それじゃあ合わないよ、なんにもならないよ、「丸損」じゃないの、という邪念も消せなかった。順番守るために、なせることも見つからないまま。

結局なにもできないまま、和美君の死という現実に向き合わさせられた。その意味を理解できない、受け入れられない、それが私自身の「余生」に背負うべき罪なのだろうか。心の安まらない思いを、抱き続けなくてはならない、それが私にとっての定めなのか。

和美君の病との闘い、そして無残なかたちでの終わりという「現実」に対し、私自身の重い悔悟がある。それを記しておくことでも、この定まらないおのが心に、なんらかのピリオドを打てるものでもないが、いくらかの贖罪の気休めにはなるのかも知れない。そう信じたい。

それはまた、いかにものexcuseだという非難、マゾヒスティックな自己満足だという冷笑、それも甘受しよう。余生の重荷としよう。

2017年5月11日、私はいまの職責である、

嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科長として、以下の文を公開した(原文は、

このサイトに)。それはもちろん、和美君の人生についての記述であり、それに私自身がどう関わってきたのかの「おおやけの」提示である。

|

研究科長便り 第27回

嘉悦大学大学院博士後期課程第一期修了生・川名和美さんの訃報を受けて

研究科長 三井逸友

本年4月23日、嘉悦大学大学院博士後期課程の第一期修了生の一人であった川名和美さんが亡くなられた。まだ50歳でありながら、重い病に冒され、半年ほどで病との闘いに仆れた。

川名さんは現職高千穂大学経営学部教授であり、昨年から同副学長も務められ、学内外で活躍をされているさなかであった。このあまりに突然のご逝去に、友人知人同僚はじめ数百もの方々が、4月30日、5月1日のお通夜、ご葬儀につめかけられ、故人とのお別れに涙した。

私自身は、川名さんが大学に入られて以来の「師弟」の関係であり、誠に無念無情の思いである。それだけにまた、その人柄を多くの方々に知って頂くために、本学大学院でも学ばれ、博士学位を勝ち取られた、短いながら不屈で挑戦心に満ちた人生を記しておきたい。

川名さんは都内の商家に生まれたが、幼いころは栄えていた家業が、大型店との競争激化、商店街の環境変化などの影響を被って傾き、廃業を余儀なくされるという原体験をへている。経済的困難もあって高校を退学、さまざまな職に就きながらも向学心やみがたく、20歳で大検(大学入学資格検定試験、現在は高卒認定試験)を受けて合格、21歳にして夜間の拓殖大学短期大学貿易科に入り、さらに卒業後には、駒澤大学経済学部第二経済学科に3年次編入学をした。そこで私の担当のゼミナール(演習)に参加し、新たな学びへの意欲を抱くに至ったのだ。

勤労学生として、また一家の母親として、経済上生活上などの多くの困難を抱えながらも、川名さんは中小企業に関する研究の思いを深め、駒澤大学大学院経済学研究科の修士課程、さらに博士後期課程に進学し、研究生活を送った。当時世の関心を呼びつつあった、創業企業家、とりわけ女性企業家の動向、実態、課題などを調査研究し、研究の成果をとりまとめ、さらに単なる一学究にとどまらず、そうした方々と熱心に交流し、ともに支え合う関係を築いていった。そして、財団法人中小企業総合研究機構客員研究員を経て、2001年4月から広島修道大学商学部に赴任、文字通り水を得た魚の活躍をするに至った。

広島修道大学での経営教育と起業家教育実践、地域での諸団体との連携交流、行政や地元経済界などへの提言支援等に真価を発揮するのみならず、学生ビジネスの立ち上げ、とりわけ宮島での人力車観光事業「安芸人力組」の誕生はテレビ番組でも取り上げられた。カープファンとしても活躍した。この広島の地で10年を過ごしたのち、家庭の事情もあって関東に戻り、高千穂大学経営学部教授に就任したのである。こちらでは川名さんは特に中小企業の「後継者教育」を担当し、新たな教育プログラムの開発実践などに成果を上げてきた。

しかしまた、川名さんは博士論文を出していないことも自分の宿題の一つと考えてきており、かつての「師」たる私が新設の嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科に赴任することを聞き、そこにあらためて入学したいと望んだのである。こうして、川名さんの15年ぶりの学生生活が2012年4月から始まった。

現職大学教員と、さまざまな社会活動・公職と、家事家庭生活と、そして大学院生という文字通り二足三足の草鞋を履く大変な生活の三年間だったが、川名さんは明るく軽やかに研究生活を送り、通学の傍ら各地を駆け回り、その成果を論文「中小企業の創業とアントレプレナー・起業家学習 −日本の「ローカルコミュニティ起業家」の起業家主体形成と学習システムの関係性」としてまとめた。起業家の輩出叢生における地域のコミュニティ、とりわけ高校などを基盤としたそれが果たす役割を「起業家学習」システムとして理解、検証しようとする野心的な研究である。この論文をもって、同期入学の2氏とともに、川名さんは平成26年度の本学大学院ビジネス創造研究科の「経営管理博士」の学位を授与された。

学位取得をきっかけとして、いっそうの活躍と社会貢献を期待されるなか、僅か二年にして病魔に仆れたのである。また、この論文をいっそう拡充し、磨き上げた著作にまとめて刊行するという約束も果たされないことになった。残念であることこの上ない。

川名さんの本学大学院での学びの「思い」の一端は、本学大学院「院生便り」・第33回「あなたに褒められたくて」に記され、遺されている。人生にどのような紆余曲折、困難があろうとも、それをむしろ糧として、自分の生涯の夢を大切にし、一生を挑戦と研鑽向上、学びの機会としていく大切さを後輩たちに語りかけている。自分の生き方をもって、文字通りひとの範としてきた川名和美さんはまた、たおやかにして心優しい、ひととひとを結んでいく天性のキャラクターと不屈の実践力の象徴として、接してきたすべての人の心に生き続けている。

|

ここに記したことにはむろん嘘偽りも誇張もない、ありのままの経過であり、和美君というひとの成し遂げたこと、その天性の人柄を記録したものである。

でも、「公式に」書けないことは多々ある。なにより、この半年というあいだに、私が何をしたのか、あるいは何をしなかったのか、それは当然ながら記されてはいない。

だから、2017年4月23日から、私がFacebookに書いたことを、そのままに残しておこう。

|

4月23日 17:29 ・

私の、研究者としての最初の弟子、川名(中島)和美君に黙祷

|

|

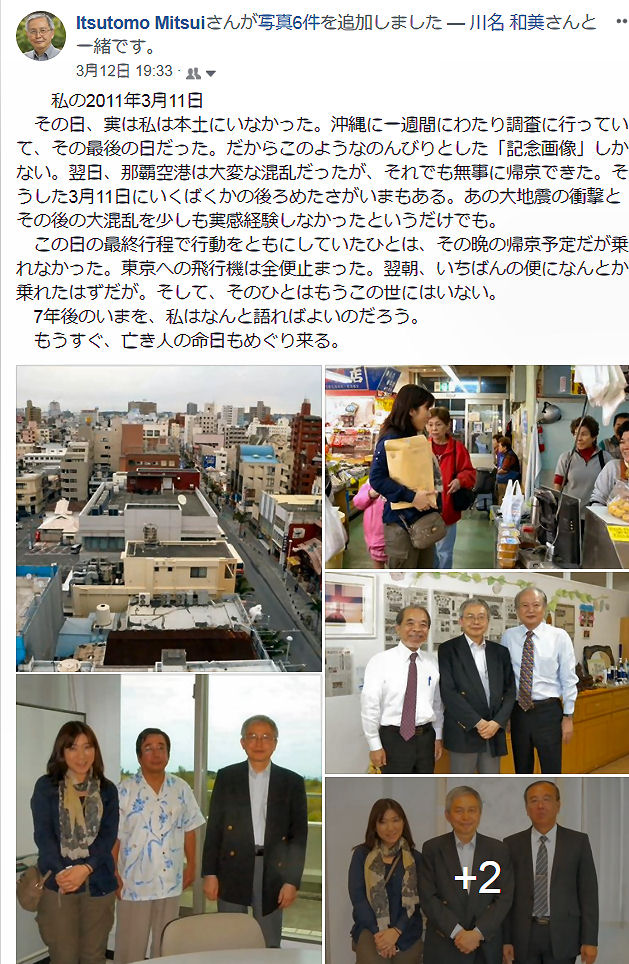

Itsutomo Mitsuiさんが写真5件を追加しました ? 川名 和美さんと一緒です。

4月24日 10:16 ・

多くの方々から、哀しみとお悔やみの思いが書き込まれています。私には、それをもう当人に伝えるすべもなく、ただひたすら、生きているものたち同士で、思いを共有するのみです。

ここに、和美君との画像のいくつかを載せたいと考えます。当人から、それは本意じゃないという苦情があるかも知れません。3枚は、一番むかしの、1991年9月、いまから26年近く前です。駒澤大学経済学部のゼミ生諸君と、夏の合宿を千葉富浦で企画、それももちろん和美君のアレンジでした。しかし台風が直撃、千葉への交通手段がないとわかり、急遽横浜での合宿に切り替えたのです。和美君も、バブルの名残の女子大生のようですね。勤労学生で苦労をしていたのですが。

そして、忘れもしない2011年3月11日、沖縄での調査で那覇にいました。横国大をはじめとする研究グループでの、一週間にわたる各地訪問、最後に残ったのは和美君と私で、それで訪問先での画像です。そのあと、大地震が本土を襲ったのです。もちろんそんなことを予想だにできませんでした(この画像は再掲です)。

昨日、病との最後の闘いに疲れた和美君の姿を、見守るご家族の方々と目の当たりにし、奇跡を祈るとともに、休んでほしいと願わずにはいられませんでした。いま、心安らかに永久の眠りについていることでしょう。

|

|

| Itsutomo Mitsui 「三井先生、この写真よくないですよ、ひとに見せるなんかしないでください」………、そう言ってきてくれないかな。

4月24日 21:26

|

|

川名和美さんのご葬儀の日程が決まりました。4月30日通夜、5月1日葬儀告別式です。

・ 4月24日 19:51

|

|

4月25日 18:47 ・

記しているように、川名(中島)和美君の死は、否応なく既成の事実として時間のなかに積み重なり、織り込まれていく。勤務先・高千穂大学も正式に訃報を出した。なにかの悪い夢ででもないのか、そう思おうとしても、現実は超えられない重みを発揮する。「順番が違うだろう」、そう問いかけても、もう答えてはくれない。

最期の時、病床にやつれた身体を横たえ、荒い息をしていた、それは夢であってほしいとどれだけ思ったことか。僅か一ヶ月前、私の「七〇歳祝い」ということで、車いすを頼りながらも、変わらぬ笑顔でことを進めていた、その姿とあまりに違うではないのか。

だから、私の脳裏の和美君は、このときの姿のままなのだ。空しいあがきであっても。

|

|

|

4月26日 22:18 ・

否応なく、「日常」の時間が過ぎ、既定の予定をこなす日々。今日は、産業ビジョン懇話会座長として、「提言」を渡しに世田谷区役所に行き、保坂展人区長に会う。15年前ともほとんど変わらない区役所、区民会館の姿。欅が芽吹いて鮮やかな色。玉電(世田谷線)ののどかな風景。

でも、どうしても思い起こさずにはいられない。この世田谷区の一隅の大学に私は勤め、そこに和美君が入学したのだった。別に「秀才」ではないけれど、明るく元気よく、気配りと面倒見が秀でていた。苦労を顔に出さないたちだった。カラオケがプロ並みだった。この大学で私は自分の「学問上の弟子」を得ることなどないと思っていたが、あるとき和美君は就活をやめ、進学したいと言ってきた。そこから、いまに至る歴史が始まった。

爾来四半世紀、いまにして思う。それからの勉学と研究、大学教員の道をもし歩まなかったら、こんなかたちで、研究を、教育を、事業と社会活動を、そして家庭生活を、すべてを背負い、ひとに倍する早さで、人生を駆け抜けてしまうことなく、いま元気でいられたのではないのだろうか、と。無意味な想像と仮定だと、百も承知のはずなのに、女々しい心にならずにはいられない。

「先生、だめですよ、そんな弱気じゃあ」、そんな風に和美君はいま笑っているだろう。重い病を宣告されながら、どこまでも人づきあいと好奇心と探求心を発揮し続けた、気配りを最後まで忘れなかった、そして自分自身を冷静に見つめ、病と向き合い、書き残すべきことを記し続けた、それは彼女のすべてなのだ。

私にもいつか、そのときが来る。sooner or later.でも、そんなつよい心をとうてい持てないだろう。苦しみ、嘆き、あがいて、ひとに当たって、みっともない終わりを迎えるだろう、そこだけは確信が持てる。

|

|

|

4月28日 9:05 ・

中国新聞に、このような特集記事が載せられたと、竹元雅彦氏からうかがいました。

和美さんは自分の死への経過さえも、このように役に立ててもらおうと望んだのだろうか。ただ、頭を垂れるのみ、翻って、おのれの小ささを恥じるのみ。合掌

|

|

|

4月30日 20:44 ・

和美君のお通夜、非常に多くの参列者、様々な人たちとの再会で、ともかく冷静な気分で過ごせた。和美君は本望だったろう、この運命をどうとらえようとも。

いろいろな邂逅もあった。死者は生きているもの同士を引き寄せてくれる。涙など流したら、和美君に笑われると言うより、がっかりさせる。

|

|

|

4月30日 22:57 ・

前後する。早く着いた船橋駅で、呆然と時間を過ごした。デパート屋上から、和美君が一週間前にこの世を去った病院の方向を見やった。もうずいぶん日々が過ぎてしまった、遠い過去のような気もする。それから、義務のように電車に乗り、馬込沢駅を降り、住宅街と畑のなかを抜けて歩いた。5月の花、鯉のぼりが踊っていた。うろたえることなく、取り乱すことなく、多くの人のいる前で、静かに和美君のとむらいを見送れると信じながら、斎場の門をくぐった。

|

|

|

5月1日 13:16 ・

今日は和美君の葬儀、昨日に劣らぬ参列者の数、特に学生らの姿も目立つ。導師のお経、本当に心のこもったものであり、胸に響いた。それに先立つ、前任校の同僚の熱く、思いのほとばしる弔辞、それもよかった。でも私は、心の中で、「違う、違う」とつぶやき続けていた。間違いなく、和美君の人生、とりわけこの20年の姿がそこに込められ、皆がそれを称え、早すぎる他界を惜しんでいる。でも、私の心にある、そして私が願った和美君の生き方とは、その心情とは、どこかが違うような気がする。いつか、それを語らねばならないだろう。

棺のなかの和美君は、穏やかだったが、でも苦しかった闘病のあとは隠しようもなかった。皆が、花を投げ入れ、涙した。和美君のお父さんの落胆、悲しみは想像にあまりある。そして気丈な和美さんの娘さんとは対照的に、息子さんは涙にくれていた。18歳で母を失うことがどんなにつらいか。

棺を見送り、修了生や仕事、学界の仲間の当惑の表情を無理に振り切り、私は一人で斎場を後にした。これ以上、親しい人たちと一緒にいればかえって、感情を抑えられなくなりそうだったから。普段のつきあいの延長と、昔の知人らとの再会に心紛れ、「平常心」で教師面を押し通すのと、その裏返しで、甘えて感情におぼれるのも同じことなのだと自覚はしていた。

私が泣いて、嘆いて、和美君が喜んでくれるはずもない。つっぱって、思いを通して、生き甲斐を追い続けて、そして誰にも心優しく接し、人をつなぎ、動かしてきた和美君の生き方に比べようもない、自己中のままに馬齢を重ねてきた私が、涙してなんになるのだ。そのまま、あとも振り返らず、また歩いて馬込沢の駅に向かった。涙雨の方が来そうな空模様。

|

|

|

5月3日 13:00 ・

いまはもうこの世にいない、問いかけることもできないひとの画像を貼り、自分の思い出だけにひたすら回帰しているのは許されないことなのだろうか。

2015年3月IGSオープンゼミ、2016年8月JICSBワークショップ、2016年9月日本中小企業学会大会。

|

|

いま、日常を日々生きている。もちろん、自分の職責や「仕事」は、暮らしは多々ある。

変わらない表情で生きられることは、老いた人間の「知恵」かも知れないが、しょせんは時々の逃避、重すぎる現実を忘れるすべかも知れない。動揺を隠す手段かも知れない。もう自分でもよくわからない。

「遺志を継いで」……、よく聞かれる表現だ、いかにもだ。

でも、そのひとはもういないのだ、「こころざし」を誰かが担おうと、どうあろうと、そのひとがもう永遠にいないことには何の変わりもない。

そうしたかたちで、日常が続く、日常に戻っていく。

なにがあろうとも、時間はなんの変わりもなくすすんでいく、決してとどまることも、戻ることもない。

けれども、そのひとには、時間は永遠に歩みをとめてしまった。

それが耐えられない現実。

しかも、こんな嘆きと後悔を記しても、それこそなにひとつ変わりはしない。

(2017年5月23日)

そろそろ「鼻につく」、「なにをいまさら」、そして「あくまで第三者の立場なのに」などと噂されるころだろう。それもまちがいないだろう。

なにより、和美君は短い人生であったとはいえ、望むままに、精一杯生き、たくさんの仕事をし、多くの人たちから信頼され、敬愛されたのだ、だから当人は決して後悔はしない、いまでもそう言い切るだろうと思う。うえに私が記したように、本当に困難ななかから、それこそ、「時の流れに棹さし」、「這い上がり」、そのうえで自分の理想の生き方をおくることができたのだから。それを決して重苦しく、わざとらしくでもなく、ある意味自然体で、しなやかに、明るく、いつも前向きに成し遂げ、またそれだから、さまざまな機会を引き寄せ、たくさんのひとたちの輪をつなぎ、支え合ってきたのだと言えるだろう。

そしてまた、恐ろしい運命が襲い、自分のいのちが次第に追い詰められているときでさえ、あがいたり、恨んだり、悲鳴を上げたり、あるいはなにかにすがりつくのではなく、自分のなすべきことをし、前向きな気持ちを失わず、さらに、病との闘いと、自分の人生を冷静に振り返り、記録した、その教訓を他の人にも生かしてほしいと言い残した、大変な心のつよさを示し続けた。そして逝った。

だから、ご家族をはじめ、親戚、友人知人、同僚、すべてのひとには悲しみとともに、敬愛と畏敬の記憶が鮮明だろうと想像する。そうした和美君のなしたことと天性の人柄、生き方、さらに交友等々を共有し、また記録して残しておきたいと考えるだろう。

私のような対照的なものが、その和美君の望んだ人生に少しでも役に立てた、夢を叶えていく手伝いができた、そういう経過だけで、私は悲しみをこえる思い、満足感さえもたねばならないのだろう。そう自分でも信じたい。

実際、25年前、和美君はいきなりさまざまな困難と壁に向かい合っても、先はあまりに遠くに思われても、「将来の自分の姿が見える」と言い切った。正直、私にもそうした和美君の「名をあげ、活躍する姿」が現実に近いと確信することは、そのとき困難だった。しかし、まちがいなくその夢を実現したのだから、見かけの明るさや人当たりの良さ、楽しげな雰囲気のうちにある、強烈な信念と精神力を指摘せねばならない。それに私はついていっただけだったに過ぎないが、たしかに少しなりとも役に立つことはできたのだろう。

だから、嘆き悲しむのではなく、和美君のなしたこと、短いけれど充実した人生を思え、一つの生き方に心を寄せ、納得せよ、そう「自分に言い聞かせねばならない」。

でも、それができない。ここで多くを語ることもできないが、私は、和美君に対し、有り体に申せば、「学で身を立てるという決意、誓いを捨てるのか」と迫り、それが四半世紀の人生をある意味定めてしまったと言い切れる。それが和美君にいかに重かったのかも当人の言葉に示される。もちろん、うえに記したように無理を押しつけたわけでも、本意に反することを求めたわけでもない。でも、今となってはそれが正しいこと、望ましかったことなのか、非常に疑問になる。むしろ、限られた時間のなかで、あれもこれもなさなくてはと迫った、そうした25年余を結局は強いていたのではないかと思わずにはいられない。実際、和美君の日々は、そうだったのだから。病との闘いに疲れたとき、後悔も言葉にしているのだから。

「平凡だけど」「普通の暮らし」であれば、もっと自分自身を気遣い、また家族のため、我が子らのためにともに過ごせるゆとりを抱いた人生を送れたのではないだろうか。少なくとも、万一、病との闘いが不幸にも避けられない定めであったとしても、もっと正面からとりくみ、自分のいのちを何よりも大切にする時間を過ごせたはずではなかろうか。

ここで私の思いはどうにも解けないジレンマに陥ってしまう。「普通の暮らし」こそ、和美君自身が避けたかった、自分の決意とは正反対のものかも知れないし、そしてもしそうであったなら、うえに書いたように、これほど多くの人たちがその死を悲しみ、追悼の思いを寄せたりはしない。その意味、私は本意に反したこと、まちがったことをしてはおらず、「道を開いた師」というお褒めさえいただける。

でもそれが、和美君の人生をあまりに短いものにしてしまった、それなら23年前、「あなたはあれもこれもと無理をせず、まず普通の暮らしをしっかり築き、家族を大切にし、そのうえ余裕あれば、学を続けなさい」くらいに言っておけばよかったということになる。でも私はそうは言わなかった、扉を閉ざすことなく、しかし先の道に向かってあえて挑戦挑発をした、そして23年たって、それはまちがいであり、実は私自身の個人的な感情の産物であり、つまるところ、和美君を失うことになったとせねばならない。しかもひとときの感情の吐露ではなく、その後幾たびも、和美君に「求め」、課題を投げかけ、そして自分自身も他面で和美君の非常な実行力を頼りにしてきたのだから。時には、和美君の「成功」を無邪気に喜び、また原稿のヒントにも授業のネタにもし、時には「ちょっと顔色がよくないよ、あんまり無理してるんじゃないの」などと言い訳のように口にし、それだけだったのだから。

こたえの出ない屈折した気持ち、現実が突きつけるジレンマ、そしてどうあがいても、もう和美君はこの世にいない、二度と会うこともできない、その無限の重みに押しつぶされる我が身。

いま思い出す、23年前、大学院での学びの一方で、「結婚と出産」を告げた和美君の言葉に動揺した私が、うえに書いたように、「学への決意を翻すのか」と迫るに至った、その裏では、予定された5月のベルリン行で、抜けるような初夏の青空の下を一人歩き、心に決めた。私はなにも言うまい、和美君の決めたこと、なすことをそのまま認めるのみ、ただどんな状況下でも学に寄せる思いには、自分の責務として全力でこたえると。それは、この同じ青い空の下で、遠く離れていてもあなたも生きている、それだけが意味のあること、私自身には得がたいことなのだから。以来、いまに至る歳月のすべては、私にとってそこに尽きている。同じ地上で、同じ空気を吸い、同じ時間を過ごしている、それはあらゆる理由づけを超えた、無上のものではないかと。

だからいまの現実に引き戻されれば、和美君がもうこの地上のどこにもいない、同じ時間からはるか遠くに去ってしまった、そのことがあまりに耐えがたいことなのだ。私はこの23年間、何をできたのかと。そのすべてが、この残酷な現実なのかと。

記さねばならないことはまだある。 少なくとも、「川名和美さんの遺徳をたたえ、数々の交友交情と業績をともに偲ぶ」ような場の末席を汚したいとは思わない。そうした資格を欠いている以上に、そこに和美君というひとはいない、私にとっては………

<未完>

和美君が去って一ヶ月、今朝声が聞こえたような気がした。

「三井先生、私どうしても用があって、別の世界に行っちゃったんですけど、でも私の人生の半分の時間をあげたじゃないですか」

そうなのだ、この25年余、ともに同じ空の下を生きた、それに感謝するほかなにがあるのか。

(2017年5月24日)

昨日の朝、こんな声が本当に聞こえたような気がし、和美君の叱咤を貰った思いだった。声は苦笑していた。

でも、昨日から今日にかけ、親しいひとたちの関係の訃報が相次ぎ、驚き、悲しみ、ちょっと腹立たしくなった。和美君、そんなに引っ張っていくなよと。そちらの世界はそんなに人恋しいのかと。

R大学職員の中堅として活躍していたひと、和美君の臨終の場に駆けつけたTさんの旧友だが、急性心不全で5月21日に急逝されたという。49歳だったという。昨日が地元でご葬儀だったとか。

そして今日になって、和美君の月命日である23日に、神奈川でソーシャルビジネス支援や地域の事業活動で活躍していたHさんの夫君が、61歳で急性白血病に仆れたという報。Hさんと和美君とは同い年で、ともに親しかった。

いくらなんでもできすぎ、ひどすぎじゃないか。

それなら、代わりにしなよ。まだ行く気はないけど。うーん、お断りかな。もう十分におつきあいはしましたと。

かたわら、和美君の最後にweb上に残した記録をあらためて読み返した。病との、あまりに苦しくまた絶望的な闘いの毎日、他方での家族や友人たちへの思い、学生たちへの思い、そしてこれまでの50年の人生を振り返っての記録、それらが淡々と綴られている。生きているものたちに残しておきたかった言葉だろう。

でも、胸を打たれ、誰にも涙無しに読めないのは、命絶える一ヶ月ほど前に最後の家族旅行をし、23年前の結婚披露の再現をし、そして「ようやく家族揃って暮らせるようになったのに」、「神様、せめてあと一年ください」と綴られている。

それなのに、ほんのひと月しか与えてくれなかった、なんと残酷な運命の神なのか。時間の流れにゆだねられた身に、こんな仕打ちしかしてくれなかったと、代わりに私が恨みましょう。そしてその罰を頂きましょう。こころ歪んだ私にふさわしく。

|

こんなことを記すついでに、恐ろしいことを発見してしまった。

それでも私自身は、神や仏や、ひとの運命を信じるつもりのない人間だけど、5年前、和美君がほかの諸君と協力して、私の65歳定年退職を祝ってくれた会、その盛大な場の記念写真、あらためて見る気もしなかったが、見て驚いた。

和美君と、北島秀一君が並んでいる。

その二人がいまともに亡いとは。ちょっとひどすぎないか、運命の神さまよ。

|

(2017年5月30日)

今さらの今さらのように、Facebookに書き加えた。

|

Itsutomo Mitsuiさんが写真4件を追加しました。

5月29日 10:33 ・

今さら何を、だが。

必要があり、今年の『中小企業白書』『小規模企業白書』を読んでいる。あわせてのべ1500ページ余というしんどいものだ。そして、その参考文献には、共著もあわせ、川名和美著が2点記されている。さらに「小規模白書」のなかでは、和美君がすすめた、安芸人力組人力車観光・学生ビジネスから巣立った、廿日市市のコーヒー専門店伊都岐株式会社のことが、起業家教育の成果として、詳しく取り上げられている。この「白書」が公表された4月21日の僅か二日後、和美君は永久に旅立ってしまった。こうした「白書」の記述を目にすることができたのだろうか、そうでなければ痛恨悔悟慟哭の極みだ。

|

|

この『白書』はなんとしても、和美君自身に見てほしかったという思いとともに、あらためて認めざるを得ない現実が、おのが自覚を迫ってくる。

しつこいくらいだが、どんなに苦しみ、また生きたいと願い、不運を嘆いたとしても、和美君はそれまでの50年の人生にやはり悔いはなかったのだろうと思わざるを得ない。まちがいなく、自分の夢を実現し、多くのひとたちに認められ、ともに歩み、心通わせ、正真正銘精一杯生きたのだ。自分の可能性を十二分に発揮し、仕事も家庭も何もかも、満足のいくまで担い、挑戦し続けたのだ。

その代償が、たとえこの病魔との闘い、無念の終幕であったとして、それをいまにして後悔するとは決して言わないだろう。それが彼女の最期の時間での姿勢と、ひとへの気配りと、冷静なまでの記録表現に象徴集約されているのだろう。

なによりも、23年前の時と同じ場面同じ歌によって家族への別れを告げたことは、まさしく「悔いない人生」、比べようもない、まちがいない選択、それを和美君がおのれの言葉で表現したのだ。「せめてあと1年は」という叫びは、その延長上にしかない。

この揺るぎない生き方と姿勢、人生への総括の前に、私個人の思い、悔悟など、ちっぽけで卑小なものでしかない。「いま」、和美君と同じ空の下、同じ時間を過ごすことなどないという現実に打ちのめされ、うちひしがれているだけの自分、そのエゴ以上のものではない。

そこに至った四半世紀の時間の経過に対するおのれの責任を口にすることで、自分を責めることはできても、和美君を含め、誰にもなんにもならない。否、それどころか、記したように25年近く前、「自分の将来の姿が見える」と言い切った、どんなにしても這い上がり、自分の力で人生をつかみ取っていこうという決意にみなぎった和美君自身に対し、正直私にはそこまでの「夢」をともに抱けてはいなかった。以来「お手伝い」はしてきたが、それ以上のものでもなかったのは否定できない。そこまでネガティブでしかない私に、いまの悔いなどという言葉さえふさわしくない。

精神的な退行逃避なのだろう。四半世紀前の和美君の姿を追い求め、思い起こし、そこに原点を置き、夢想し、失われたものを描き出して嘆き悲しむのみ。多くのことを成し遂げ、短くも輝いた研究者・教育者・行動者・家族の一員としての川名和美の姿を否定し続け、おのれのうちの偶像虚像に仕立てている、それがいまの私なのだ。

(2017年6月13日)

6月11日、御夫君の名で、「香典返し」とともに、七七日法要を済ませたというご挨拶状が届いた。

ひと月半、時間のあゆみをとめてしまったひとを残し、現実の月日は過ぎてゆく。

「智秀◇◇◇◇女」という戒名が記されている。もはや、和美君ではない、今さらながら、この厳たる現実を突きつけられた思い。そのひとは、別の世界に、永遠に去ってしまった、文字通り冥界と現世とに断ち切られた。思いがけず胸が騒いだ。

そんなことわかりきっているのに。薄墨色で、丁重な御挨拶文に認められた一語一語が、宙を躍っているような心地のみ。

(2017年6月21日)

昨夜、広島に着いた。

だいぶ前から予定されていた件なので、本来特段の意味もなかったのだが、来てみれば否応なく、この地で和美君が10年を過ごしたのだということを思い起こさずにはいられない。着くなりに、関係者との会話のなかで、その名も自然に出てきた。早すぎる死が惜しまれるとともに、ここで多くのことを成し遂げたのだということが実感される。

努めて、意識しないようにと思いはしても、そんなことができるはずもない。10年という濃密な時間を送ることができた、そして何よりこの地の人々に育てられたのだという事実を目の当たりにするのだ。私にとっての25年など、実は些末なことでしかない、現実のなかでは。

それでもなお、十数年の時間差を飛び越えて、これは一種のpilgrimageなのだと、自然に想像力は広がる。和美君が過ごした時はずいぶん前なのだから、いまたまたまこの地に私が立ち、三方を山に囲まれ広がる街並みを見やっても、この時間の壁はあまりに大きい。しかしまた、もはや和美君はこの世での歩みを止め、無限の彼方に去ってしまった以上、そしてこの世に刻まれる時間を超えてしまった以上、10年単位などという隔たりは無に等しいと考えずにはいられない。

でも、そのひとは無論この街のどこにもいないのだが。

(2017年6月22日)

昨日は長い一日だった。

午前、被爆体験者の方々と平和公園を訪れ、資料館や慰霊碑、ドームなどを見て回る。72年も前の出来事の、生きた人間たちの経験というものを伝えていくことの難しさとともに、数多くの来訪者たちのあることに、死者たちの幾ばくかの安堵があるのかと思う。特に、欧米やアジアからの姿が目立つ。

案内をしてくれた方の友であった、禎子さん、被爆10年後に白血病を発症し、病との闘いの日々を記録しながら、12歳で生涯を閉じた。記録された数多くの犠牲者のなかの一人ということにとどまらず、生身の人間としての息づかい、よろこびとくるしみのすがたがいくらかなりとも追体験される。友の口から、60年以上のちのいまにも、失われた故人の面影が伝えられる。

この想いを、苦しみと、悲しみを、数多くの来訪者たちにどこまで共有されるのだろうか。バラク・オバマ氏はこの地を訪れた。それならいま、ここにどうしても来てほしい人も2人いると、自然に口に出る。

それとともに、あまりに当たり前ながら、被爆した人たちの苦しみと、病との闘いの日々を、和美君の痛切な体験と重ねずにはいられない。70年余の時間の隔たりというものもまた、無限の彼方との距離を思えば、無に等しい。どのような思いを抱きながら、治療の毎日の時間を過ごしていたのか。そんな想像をすることさえ、生き残っているものの驕慢さだとも自覚しつつ。

午後の会合の場では、和美君の名は少なからず言及された。私の話のなかでも、今年の『白書』での記載に触れ、この地の皆様に育てられた和美君への恩顧に対する「感謝」という言葉を用いた。いかにも軽そうな、むなしい表現だとも思いつつ。

そして、この地で間違いなく「遺徳は受け継がれている」ということもわかった。それだけになお、私の心にあるむなしさも消し去れない。いまは過去のなかの一固有名詞なのか。そして面影のみ探しながら、なにを祈るのか、確信も持てず。

こうして、個人としてのpilgrimageの、長い2日間が終わった。

(2017年6月23日)

芸能系メディアの話題を塗りつぶした観の、一人の女性の早すぎる死。

まったく、できすぎのように、和美君の月命日ではないか、今日は。

同じように、重い病に冒され、懸命に闘い、そして逝った。その闘いの日々を冷静に記録し、発信し続けた。どこまでも希望を失わなかった。

和美君よりもさらに16年も若い、それはそうだが、だからなおさら無念無情の思い、というだけではない。もちろん、まだ幼い子らを残していくことへの心のいたみは想像を超えるものだろうけれど。

めぐってきた月命日がこの大きな出来事であったのとあまりにできすぎの符合で、和美君と親しい立場だった人が、命を落としかけるような経験を昨夜したらしい。救急病院に駆け込んだという。FaceBookにその未曾有の急病の顛末が記されている。

ご本人もいろいろ無理をされてのことだろうが、和美君、そんなにひとを連れ去ろうとしてはいけない。私なら構わないが、ご選択ご指名ではないらしい。

(2017年6月27日)

和美君の最後の様子、そして「いま」を聞ける機会があった。

なにより、赤の他人でしかない私に、こうした機会を与えてくれたご厚意に感謝せねばならない。

これまで目の当たりにしたこと、知り得たことを大きく超えるものではなかったが、病との闘いとその終わりまでの間、和美君はやはり、無理をしすぎていた、病のことを軽く見ていたという反省の思いを繰り返していたという。それはそうだろう。決して悔いない50年とばかりは言えない、苦悩に満ちた時間があったのだろう。

その悔いは、ご家族、まわりのものたち皆のものでもある。そして私にも当然当てはまる。少なくとも、昨年8月、湯河原ワークショップでの、また秋の日本中小企業学会大会での元気な姿を目の当たりにしていて、もう大丈夫なのだな、手術後順調なのだなと信じ込んでいた、それは間違いないのだから。

もちろんまた、しつこいくらいに書いてきた、そもそも23年前に和美君に求めたことが、こうした早すぎる終幕に至ってしまったこと、それは和美君自身の後悔にのぼってはいなかったとしても、私には限りなく重く、取り返しはつかない。

どんなに悔いてみても、和美君が戻ってきてくれるわけでもない。時間を巻き戻すことなどできない。

それにしても、誰よりもご家族の苦しみ、悲しみはどれほどのものであったのか。手をさしのべても、救うことのできない、失われていくひとのいのち、それを十分に察することができずして、私のようなものが何を口にできるのか。

和美君の書き残したものの一片を頂戴し、少なくとも一つのことを知ることができた。自分自身の残り少ない時間のなかで、最後の願いの一つとして、私に「弔辞」を求めていたことを。現実の葬儀のなかで、それはかなえられなかったことを、いまは幸いに思う。そうしたご指名を頂いても、おそらくまともな「お別れの言葉」を口にすることはできなかっただろう。それ以前に、そのような稿を用意していくことなど、とてもなせることではなかっただろう。かりそめにも、「話す」のも仕事のうちとしてきたおのれとして、醜態の極みであったに違いない。和美君との別れの場を汚したに違いない。そしてなにより、和美君のなしえたことの数々を語るのは私であろうはずもない。

その代わりに、うえに記した今年の『中小企業白書』の部分のコピーを託した。おそらく、これを和美君は生前目にはできなかっただろうという心残りとともに。

でも、なにより複雑な思いに陥ったのは、すでに2ヶ月、納骨も済まされた、いま、「川名家の墓」に眠っているという経過。私にとっては四半世紀以上前からの「中島和美君」、でもそうではない、それはありえないのだ。川名家の「嫁」などという色眼鏡で見る方がおかしい、人生の半ばを川名和美として過ごし、家族を持ち、親として生き、そして同時に「研究者・教育者・行動者」川名和美として数多くの人たちに知られ、敬愛されたのだから。その名で永劫に記憶される、なんの不思議もないこと。

正真正銘、私のエゴのなかにのみ、四半世紀前の中島和美君がいる。私自身の思いは、そこにとどまったまま、すでに時のあゆみをとめてしまっていた。そのことをいまいちど、自覚させられた。

(2017年7月23日)

もう3ヶ月が過ぎてしまった。

時の歩みをとめようもない以上、当たり前すぎることだが。

そして、さまざまな「日常」が過ぎていく。

ただただ、和美君はこの世において、もう時を刻むことはない、永遠にない。

たまたま、今夜TVで、「日本列島が地球上の大事件によってできあがったこと」を語る啓蒙的な番組を見ていた。当然ながら、そこでの「時間」の単位は、百万年どころか、千万年の区切りにある。CGで、いまそこでおこっている出来事のように、番組では劇的に描き出すが、その天変地異さえ、実際にはウン十万年の単位で生じたことでしかない。人間個々人が生きている時などというのはその一瞬どころではなく、人間社会の「歴史」の年月さえも、はるかに及びもしない。否、人類の記憶の底にあるのかどうかさえ怪しい。

そうすれば、ひとりひとりの人生などあまりに短い瞬間でしかないのであり、「長い、短い」などと一喜一憂していること自体無意味なことではある。先日亡くなった105歳の大先生の人生は、たしかに和美君の倍もあるが、人類の、そして地球の、自然界宇宙全体の「時間」に比べるまでもない。どのみち皆死ぬ、この地上から消えていく、わかりきったことを今さら確認しようとする、気休めにする愚かしさ。

そのあまりに限られた、命ある時間のなかでなにを思い、なにをなし、なにを地球上に刻んでいくのか、それをひとりひとりがだいじにしましょうなどという、通俗的な道徳論など、一顧だにしたくもない。しかしまた、個々人の生を越えた、超絶的普遍的な「信念」なり、「人間観」なり、ひいては「信仰」なりをおのがものにし、拠り所としましょうというのも、あまりに嘘くさく、こころの弱さの裏返しのようで、距離を置きたくなる。「類」としての人間、それは美しい言葉ではあるが、単なる逃げ道ではないのだろうか。

ましてや、「宗教」はごめんだ。和美君と出会う機会となった、某宗教宗派系の大学で経験した数々、「宗教」はいかにひとを堕落させ、どのような誤りも人の道を外れた行為も正当化させる盾となるのか、さんざん見聞きしてきた。その延長線上の出来事が、この一ヶ月のあいだにさえまたおこり、世を騒がせている。情けない限りだ。かつて顔を真っ赤にして、「○○宗を守らねばならない、なにがあってもこれを建学の精神から外してはいかん」と叫んできた、それがいま、大学経営の困難を抱えては、さっさと「異教」に一校を身売りしようというのだから、ふざけるなを通り越している。要するにこの連中こそが、実は「信仰」から最も遠いのであり、「宗教」なるものは、そうした自分勝手、ご都合主義、ニヒリズムの極みを「正当化する」ための精神力胆力「修行」なのである。

和美君はそれでも、苦労を越えて学び続けた、それからの人生の飛躍の出発点となった母校で、教壇に立つことを夢とし、目標としてきた。果たされなかった夢であったけれど、それこそこの「母校」は誇りとすべきじゃないのか。

「母校」においてではないが、和美君の活躍の地となった広島で、この間に「偲ぶ集い」が、以前の同僚、友人知人らの手によってひらかれ、盛大な機会になったという。特にご家族にとっては、こうした場に招かれ、故人への思いの数々を耳にすることは大きな慰めだっただろう。今さらながら、故人を失った悲しみの一方で、和美君がどれほど多くの人々から愛され、親しまれ、そして大きな仕事をなせたこと、短い人生を精一杯に生きられたことをじかに確認できたのだから。

私も、そうした機会を催さずにはいられない、多くの知人らの思い、惜別と追悼の情を、客観的に見つめ、理解することもできるほどに、おのれのこころも落ち着いてきたように思いたい。

ただ、私にとっての和美君は、25年前にあるという、実にさもしく、身勝手な思いも容易に捨てることはできない。

この一ヶ月のあいだにもあった、勤務先やその他でのさまざまな機会に、つねに和美君の存在の記憶がつきまとってくる。25年後の後輩が、なにも知らずともいきのいい学生精神を発揮し、行政と地域に対し、若い想いとアイディアを示してくれる。「こうした機会を和美君がリードしていたら……」などと、今さらの思いを心に抱かずにはいられない。

未だ梅雨末期の荒れ模様の続くなかながら、ひとの生死にかかる危ういことはないままに、和美君の月命日は終わろうとしている。

「終わり」ではなかった。翌朝、Facebookを見ていたら、私の知らないひと(研究者のよう)が、「川名和美さんとお友達になりました」というのが表示される。もちろん直前のこととして。3ヶ月前に世を去ったひとが、FBの仕組みで勝手に「お友達リクエスト」することはあっても、「承認する」とは考えられない。

あるいは、などと想像をたくましくしてもなんの意味もないことだけど。

(2017年9月1日)

8月の月命日は、特に「異変」もなく過ぎた。今夏の異常な気象、長雨、じめじめした毎日、そして急の荒天豪雨とそのあとの猛暑といった日々で、真夏らしい実感もないうちに月末を迎えた。

間違いなく、年相応に衰えてきたというか、ガタのきたおのれを自覚させられ、なにもなしえないまま、辛うじて夏を乗り越えてきたような思いのみだが、当たり前ながら、折々に否応なく一年前、あるいは数年前の和美君のことを思い出さずにはいられない。4ヶ月が過ぎ、悲しい人間の性として、悲しみも記憶も薄れ、日常に回帰する、それをむしろ安らぎともしていたいような日々は、別のかたちで裏切られる。

わずか一年前、湯河原におけるサマーワークショップで、和美君は元気に自分の研究を語っていたのだった。近年の「和美調」とでも言うような、馬鹿丁寧のような言葉遣いのなか、要点を押し出すしゃべり方、あまりに鮮烈に記憶に残る。耳から離れない。同じサマーワークショップが開かれ、会場は違うがほとんど同じ面子がそろえば、そこに当然のように和美君が並んでいる、そういった錯覚を覚えても全く不思議はない。そんな実感がほかの参加者たちの口からも自然に出る。「わずか一年前ですよね」‥…、でも私は不自然なくらいにそれに言及しない。避けている、和美君がそこにいたことさえ、記憶にもないような顔をしている。

そう、同じように口にしたくないのだよ。口にすることが悲しみをよみがえらせる以上に、その名を自分のうちにのみしまい込み、鍵をかけてしまいたいのだ、そうとしか思えない。「不人情なやつだ」、「もう忘れてしまっているのか」、そんな誹りをありがたく頂戴したい。

9月に入っても、似たような毎年の行事がある。一年前の時には和美君は参加していなかったが、なんども参加者の一人で、むしろ私などよりよほど人気があった。女性経営者たちにはとてもうけていた。同じ目線で、経験と実感を踏まえた語り口で。横浜、広島、岡山、各地で。広島鞆での開催のあと、少しその辺を見て回り、昼食をともにし、大学院に入り直した和美君の研究計画を聞き、また灯台を背景に記念写真を撮った。あのときは猛暑のなかだった。広島で10年を過ごした和美君は、鞆の地理にも詳しかった。

もう遠い過去の出来事だったのか。でも、時に声が聞こえる錯覚がある。空耳……

(2017年9月3日)

その集いの懇親会パーティ会場で、私は乾杯の音頭に指名されてしまった。私より年上の方々もいるじゃないのと申したものの、こうした場で固持し続けるのもしらけるので、仕方なく。

一通りの挨拶、ロートルとしての回顧談となると、どうしても和美君のことに言及せざるを得ない。こうした集いにも気軽に足を運び、場を盛り上げてきた数々の実績があればこそ、その名にも触れないなどというのは、いくら何でも非常識を超えて、和美君のなしえたこととともに悲しい定めへの冒涜でさえあろう。おのれの感情を押し殺しても、淡々と紹介し、しかしまた、いささか声に詰まったのを自覚した。

会場に驚きの声といったものはなかったのは、知る人は皆知っていたということなのだろう。あるいはなぜ、私の口からその名が出るのか、わからなかったのかも。それだけの「有名人」「人気者」であったのは間違いない。そして、齢70歳にして、50年の生涯を閉じた和美君への追憶を語る、なんとも情けない姿。

(2017年9月24日)

和美君の9月の月命日は平穏に過ぎた。前夜はすごい雨だったが、ちょうど秋の彼岸の中日である23日は穏やかな天気の休日、しかし私は授業に大学に行った。やたら休日をつくりすぎたおかげで、大学などは授業日数確保のために休日返上が続いている。なんのための政策か。電車は混むし。しかも授業をやりに教室に行けば、その部屋に限らず建物全体に専門業者が入っての清掃の大ごとになっている。教室の椅子が全部机の上に上げられている。「休日だから」大掃除の日にしたのか、じゃあ授業やりますの日程というのは無視だったのか。しかし履修の院生たちはみな真面目に出席する。

前後するが、72年前の沖縄戦の凄惨な記録を残す、読谷村の住民集団自決跡・チビチリガマを地元中学生が集団で荒らすという事件が報じられた。「肝試し」のつもりだったという。沖縄においてさえ、戦争体験が継承されていないなかでの乱行に、非難の声が集まったが、私は戦争の犠牲者にとどまらず、「生者と死者」をこのように区別し、死者をことさらに遠ざけ、恐れる、居直って排撃攻撃する対象にする、そのことに唖然とする。死んだ者たちはこの間まで、生者のなかの一人だったのであり、あなたの家族、友、知人、あるいは少なくともこの地球上で生を送っていたのではないのか。「彼岸」と「此岸」にわけられたとたんに、それほどに無縁な存在になってしまうのか。

だから私は、この出来事の報道に絡めて、下記のようにFacebookに記した。

彼岸に去ってしまった者たちに、どのようなかたち、姿であれ「再会」できるのならば、むしろ嬉しいことではないのか。そうした幻想と願望は、仏教であれキリスト教であれ、「宗教」の立場からは邪心とされるのだろうが、いまだこの世にとどまっているものからすれば、あってほしい奇蹟ではないのか。

もとの朝日新聞「天声人語」2017年9月17日付

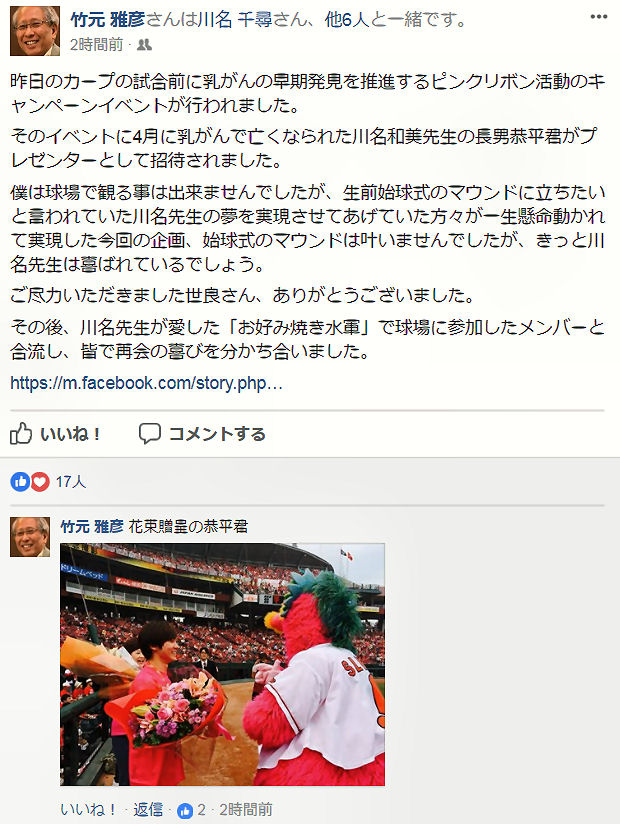

そしてまったくもって奇しくも9月23日、本年度のリーグ優勝を決めた広島カープは、公式試合に先立って「2017ピンクリボンdeカープ」イベントを開催、熱心なカープ女子であり、まさしくその病に5ヶ月前斃れた和美君に哀悼を表し、こころざしを伝える意味も込めて、ご子息の恭平君がプレゼンターの一人として招かれたという。川名恭平君はカープのジュニアチームにも入っていたようである。

本当にできすぎの彼岸の日だった。

もちろん私はそれを知っていたわけでもない。Facebookへの地元の竹元氏の記載で知った。

残念ながら、夢のなかでも和美君の感想は聞こえてこなかったけれど。

(2017年10月23日)

正真正銘、半年が過ぎてしまった。あまりに早いと言うべきなのか、去ってしまった、時間の歩みをとめてしまった和美君のことを思えば、長いも短いもなんの意味もないと悟るべきなのか。和美君の誕生日も近いという。

季節外れの台風の嵐がそとを吹きすさんでいる。激しい雨の音がすべてを覆ってしまう。和美君の思いが暴風雨を呼んでいるなどとは想像したくない。

一週間前、ミャンマーという国を訪れ、その旅で、仏教寺院にのぼった。黄金に輝く大きなパゴダの前で、なかで、ひとはひざまずき、伏して祈っている。2年前にも同じ国に行き、大都市の大寺院を訪れ、私も祈った。そのときは、自分の家族の健康と平安を願った。でもいまは、どうしても和美君の心安かれとしかことばが出ない。2年前には、思いもよらなかったことだが、今はそれしかない。

宗教を信じない自分が、今さらのように仏教寺院で祈るのはもちろん矛盾しているが、信仰と言うより、自分の心の求めるままなのだろう。それを異国の地で、ということには勝手な思い入れがある。誰も認めてくれないだろうが。

手を合わせて、頭を垂れ、心の中で祈願した。いつかはやった歌のように、「お墓」にはその人はいない、いまの自分の祈りのなかにあると信じながら。

(2017年11月23日)

前夜から冷たい雨が降り続く。11月に入り、急に寒さが増し、ほとんど冬のような天気が多い。街ゆくひとも冬支度で、本当に、「春」と「秋」はなくなり、一年夏冬の「二季」になってしまったことを実感する。

季節のめぐりとともに、「喪中」の知らせのはがきも来る。もう自分たちのうえ、親の世代と言うより、同世代のなかでの訃報、兄弟姉妹も増えてきた。そういう年代にいるのだから、当然のことではある。先日には兄嫁の弟さんが亡くなられた。遠方のことゆえ、兄に香典を託した。それはそれでやむないこと、でも和美君には………と、思わずにはいられない。

数日前、夢をみた。

和美君が、病を抱え、治らないと宣告されながら、しっかり生きていた。病気であるという「記事」を私は目にしたような気がした。出会い、なぜか私と二人、あるいは何人かだったか、自転車に乗ってともに街を抜け、広々とした展望のあるところから脇に下る坂を駆け下っていった。坂の下まで行って、木々に囲まれた寺院だか公共施設だかに着き、和美君は自転車を降りて中に入っていった。私も後から続き、そして自分で呟いていた、「元気じゃないか、大丈夫だよ、必ずよくなるよ」、そう自分自身に言い聞かせながら、いくばくかの不安を打ち消していて、そこでふと我に返った。目を覚ましたのか、どうしたのか。和美君はもういない、死んでしまったのだ、病をこえるどころか、すでに去ってしまったのだったと。まさしく夢でしかなかったと。

24日になって、夫君と2人のお子さんの名で、喪中の通知が届く。

丁寧な文面に、胸に迫るものが。

(2018年1月31日)

別に「月命日ごとに」なにかを記すと決めたわけでもない。

2ヶ月が過ぎ、年も越してしまった。

この間にもいろいろな思いがあったし、自分なりに気持ちを整理せねばならないところもあった。その上、年を越して風邪をこじらせ、大して病状も悪化はしなかったが、いまだに咳がひどく、単に病状が長引いているというより、いよいよもってガタが来始めた実感もある。実際に「身辺整理」もしなくてはならないのに。

そうしたなか、1月31日に事故に遭遇することになった。大学での所用のために向かっていた、西武新宿線の急行電車が通過駅の井荻で急停車、ホームにかかったまま動かなくなる。まあこの線でよくある「踏切安全確認」「非常信号点灯」、つまりやたらに多い踏切で、警報器が鳴り遮断機が下りているのに、渡るバカがいる、それで電車が止まる、そんなものかと思えば、「人身事故です!」の放送。特に衝撃や叫び声といったものもなかったのだが。

それから1時間15分あまりかかった。とまってから数分後、サイレンが鳴り、救急車やパトカーなどが駆けつけた模様、隊員たちがホームを走る、はじめは電車の先頭部で異常かと思えば、皆最後部に向かっている。外には出られない、車内に閉じ込められたままだから、そんなことでしか想像するしかない。私は下車駅の便で、いつも後ろから三両目に乗る、そのあたりにそのうち人が集まってきて、そしてホームから乗客を遠ざけ、電車の下部をのぞき込む、さらには反対側に救急隊員らが集まり、ビニールシートを広げる、そう、「飛び込み自殺」であり、その身体は私の乗っている車両の下だったのだ。

興味本位、悪趣味で「その様子」など見たくもない、でも、ともかくまったく見通しがわからない、「人身事故で全線不通、○○時ごろ運転再開予定」などという「放送」は流れても、本当のところはここでしかわからない。それでは実際の「現場」はどうなのかなどと窓から伺っても、巧みにビニールシートが広げられ、車内からも、外からも様子はまったく見えない防備ぶり。好奇の目や画像撮影を避ける徹底さ。でも、まちがいなく「救出」などないことは、現場の動き、救急隊員や駅係員らの動きと表情で一目瞭然である。

結局、急停止から正確には1時間12分後、電車は動きだし、現場を離れ、運転を再開した。途中で車両交換になるのかとも思ったがそれもなく、大幅遅れで目的地に着いた。

さすがにここまで生々しい経験をしたことは、私にもなかった。あとからの情報、また報道で、井荻駅手前の踏切で飛び込み、引きずられて下敷きになっていたのは女子高校生だとされた。もちろんこんな状態で助かるわけはない。でも、その及ぼした広範な迷惑、混乱という以上に、また私自身が被った迷惑、時間の損失以上に、「なんで命をそんなに捨てたいのか」と口にせずにはいられない。どんな事情や心境があろうとも、これからの多くの可能性に満ちた人生、というよりたった一つの命を、そんなたやすく投げ出したいのだろうかと、嘆息するばかりだった。

同時にまた、こうして一つの若い命が失われ、その肉体がかけらとして「回収される」光景、そのあまりに整然とし、ルーティン化した一連の「作業」、そしてなにごともなかったように「再開される」電車の運行、その強烈な日常性というものに、どこか打ちのめされてくる思いもある。投げ出され、投げ捨てられたいのちの、最後の「抵抗」もここまでなのだと。

和美君も数年前に、この電車で通った。通うというより、毎週か隔週に一度ほどのことだったが、自分の本業はじめどんなに時間が惜しく、大変であったか、疲れ切っていてもむち打って電車に乗っていたのか、今さらながら想像せずにはいられない。それが報われ、自分のキャリアに一つの区切りがつけられて、さてこれからというときに、和美君の運命は、2年ほどの時間しか与えてくれなかった。どれほど心残りで、悔しく、苦しかっただろうか。成し遂げた達成感から、絶望的な無を突きつけられたあまりの落差に、どれほど運命を恨み、悩み、悶えただろうか。

もうその、和美君の苦しい病との闘いから、一年が過ぎている。

和美君自身の高校生活は、あまりの曲折と挫折であった。「なんで中退したの」ということを、ときに私は尋ねてみた。聞いてはいけない、聞かれたくないことなのだろうなと思いながらも。「だって、父が『誰のおかげで学校行かせて貰っているんだ』みたいな言い方するもんですから」、そんな答えだけがいつも返っていた。家業の失敗、経済的困難、でもそれだけでもないことは、問わず語りに示されていたようにも思える。そして、和美君はそうした「荒れた青春の日々」のことを、書き残してもいる。

その「どん底」と言っては当人不本意だろうが、そこから「自分の手に職を」とめざし、しかし高校出てないと資格がもらえないと知り、猛勉強して大検をとった、そして大検とったなら大学に行ってみるのもと考え、その後の学びの人生を始めた、そうした人生が語られている。すべてはそこから始まり、たくましく、たおやかに、以来30年の歩みを、一歩づつ、確実に、しかし強かに、和美君は前に進み続けたのだった。

誰にも容易になしえないような挑戦と、努力と、そしてなにもあきらめず、すべてを成し遂げてきたこの30年という時間に、悔いはないにしても、あまりに短すぎるではないか。病の現実を突きつけられてさえも、病と闘い、将来への希望とともに、自分の負の教訓さえひとのために語ってきた、和美君の文字通り「雄々しい」人生、それとはあまりに対照的に、短すぎる人生を終えてしまった若い命がここにある。50年か、18年か、その差は永劫の世の中、宇宙と地球の命のつながりから見ればあまりに極小でしかないのだろうが、でも、もったいなさ過ぎるのではないか。

どのような苦しみも、悩みも、絶望さえも、ひとにはあべこべに生き抜く力にもなる。和美君の悔いなく生きた50年、それは私のようなものにはあまりに短く、そして自分自身への悔い、咎めでもあるのだが、せめてそれ以上のなにかを、若い世代にはめざしてほしい。自分の限りある生を、納得できるものとして生き抜いてほしいと思う。

動き出した西武線電車から、見慣れた車窓の風景の流れていくのを見やり、そんなことを心に浮かべずにはいられなかった。予定より1時間半近く遅れて、花小金井駅に着いた。

今日の予定は、またも「奇しくも」、3年前に和美君が手にした学位取得の手順にかかる、本年度での大学院関係の公開の場であった。

嘉悦大学「研究科長だより」で触れた、和美君の労苦と挑戦の成果としての博士学位論文が

こちらにある。

その中で、強調されていることは、起業家を生み出す地域の「コミュニティ」としての高校の存在だった。

高校生活を続けられなかった和美君がそうした議論をたてるというのは、皮肉なことなどと決して言ってはならない。でも、そこになにがしかの「理想化」はないのかと、指導を担当した私なりの意見は口にしたおぼえもある。そんなすべても、いまは悲しみと悔いでしかない。

☆正直には、時間の不足もあって、和美君の出した論文の完成度が完璧とは言えなかった。教師の立場・責務としてそれを指摘し、今後さらに研究成果を加え、また過去の論稿等をあわせ、ライフワークとして出版することを求めた。それはいまの立場から可能だろうとして。和美君は当然のように約束をしてくれた。

その約束はもう永遠に果たされることはない。すべては後悔の中にある。

|

(2018年2月10日)

また、いかにもの報道として、TV界で活躍され、誰もが名を知る女性が、先月末に、ひとり静かに世を去ったという。歳も50あまり、おそらく和美君と同じような病と闘い、そして逝ったのだろう。

でもその最期には、関係者どころか、近親さえいなかったという。葬儀さえ、父親と実の娘さんしか立ち会わなかったという。

たったひとりで闘病の日々を過ごし、誰にも病のことも告げず、誰にも見送られず去っていった、それが和美君に比べて云々などと、決して考えてはならないのだと思う。それぞれの思いと覚悟がある。

年を越し、月日が過ぎていくと、身近なところからも訃報が届く。学界の大先生、大先輩で多年おつきあいを下さった方、そしてここに記す森清氏が亡くなられたと。

自分がそれだけ歳を取ったということでもある。ただ、自分の「順番」を待っているのでもある。これらの方々はいずれも私より年上であり、また今春の賀状に例年のようなお返事を頂戴できていなかった。追って森清氏の奥様から訃報が届いた。

森清というお名前は、ある時代には広く知られた存在であった。諸事情あって、「町工場」に長く働きながら、その中での実感と思索を込めた著書を相次いで出され、よく読まれた。私も青二才のくせに、共感と反発とを覚え、「森清批判」などというノートも書いていた。

ところが九〇年代初め、なぜか私にお声がかかり、今日の技術と労働などに関する調査研究を何年かにわたり一緒にやらせて頂くことになった。他に、のちの慶應義塾塾長清家篤氏なども参加されていたと思う。ずいぶんに身の程知らずな技だった。

森清氏の訃報で、まずこの出会い、一緒に「出した」(などと記すもおこがましく、正真正銘末筆を汚しただけ)報告書、そしてそれらの関係で同行をさせて頂いた欧州調査などのことが思い出され、関係の画像など引っ張り出して、FBにあげさせてもらった。

ちょっと気むずかしいような印象もある森清氏だったが、おつきあいを頂くにつれ、気さくで遠慮のない誠実なお人柄に触れることができ、豊かで奥深い見識をうかがえ、ずいぶん長くいろいろご一緒をさせて頂いた。その後、同氏は山野美容芸術短期大学というところに迎えられ、同大の副学長も務められた。「大学中退で副学長というのはちょっと前例がないらしいです」と笑っておられたが、美容の専門技術者を育てる教育の中に、経営と職業能力の観点を盛り込むという学園の意図にこたえられていたようだった。

そののち、直接お会いする機会もなくなっていったが、旺盛な文筆が生み出す御著などかなり頂いた。ともかく筆が速い、そして表現や発想が独特である、まちがいなく「物書き」の代表のような方だったと思う。FBにも記したように、晩年は技術、労働、経営といった多年の主題から離れ、哲学や宗教に関心を向けていかれたようである。また、「近況報告」を兼ねた私の差し上げる賀状にも、そのつど丁寧なお返事を下さっていた。

森清氏の初期の著作の一つが、『西葛西馬込沢間』(日本経済評論社、1980年)である(この出版と同じ頃に、同社から出された佐藤芳雄先生編著の書の末席に加えて頂いたのが、私の一つのきっかけだったのだから、いろいろご縁はある)。妙な題名だが、これは勤務先の工場が(たしか移転後)東西線の西葛西にあった、そして蓄えたお金で買った自宅が東武野田線の馬込沢で、この間を往復する通勤の日々から考えたことを綴られたのだと思う。そうした集中力自体大変なものである。退職後は、馬込沢のご自宅を息子さん家族に譲られ、ご夫婦で総武線平井駅に近いマンションに移られた。そちらでの「会議」ということで、私もお邪魔をさせて頂いた記憶もある。その平井で人生を終えられた。

馬込沢という地名は、そんなところで記憶の片隅に残っていたが、もちろんここを訪れたことはなかった。でも、昨年4月、この駅に降り立たねばならなくなったのだ。馬込沢から歩いて、馬込斎場に向かうために。

そうした重い記憶を蘇らせると、森清氏とご一緒させて頂くことになったのは、和美君と大学で出会ったのにほぼ重なる時期でもある。もちろん、一学生としての和美君がどう考え、行動していたのか、どのような未来を展望していたのかなどとはまるで無関係に、当時の私はさまざまな調査研究や議論の機会があれば喜んで飛び込み、ひたすら国内外を駆け回るのに熱中していた。いま、森清氏の思い出の画像を探るために、当時の写真フィルムを取り出すと、いったいこれでいつ大学の授業をやっていたのかと、我ながら疑問になってくる。いや、ちゃんと授業もやっていたはずなのだが。

馬込沢、その地名はいまの私にあまりに重い。馬込斎場隣の墓地に、和美君は眠っているはずである。でも、そこを訪れる気にはならない、なれない。

偶然というのは恐ろしいもので、今年度の私の学部授業、それもおそらく私の人生最後の時間に出席してくれていた、数少ない学生のひとりが、馬込近辺に住んでいるということを偶然に知った。うっかり、「それじゃあ、馬込の墓地に案内してよ」と言いそうになり、おのれのうちで焦った。そして、かつて「西葛西馬込沢間」を往復し続けた森清氏が、いま世を去られた。私にとっての25年という時間がまちがいなく過ぎていった。

(2018年3月23日)

もう一年近くが過ぎた計算になる。

なにより、「2011年3月11日」から7年を数えた。

あの空前の大震災大災害のまさしくそのとき、私はたまたま本土におらず、ために激しい揺れも、その後の大混乱、都市機能マヒも経験しなかった。調査で沖縄にいた。だから、私にはいまも後ろめたい思いがある。まったくの偶然の結果とはいえ、かつてない恐怖、生命の危機、大パニックすべてを実際には知らない、文字通り「体験共有」がない。だからなのか、大津波の惨禍を被った東北海岸などの報道や映像を見るたびに、とても心乱れ、正視できなくなる。そのただ中にあって非常な恐怖と生存の危機を経験した人たち、ましてなにより、津波にのまれ命を失った多くの人々の無念の思い、そうした現実に直面することができないおのれの弱さを自覚するのを免れない。

その沖縄調査には、私に関わる研究者数名が入れ替わり立ち替わりに参加し、さまざまなところを訪問した。沖縄経済の自立の可能性をさぐっていた。その行程の最後にいたのは和美君と私であり、3月10日には名護、宜野湾を訪れ、対話集会にも出た。夜に那覇に戻り、翌11日には那覇市内の商工団体や企業を訪問し、そのあとにレンタカーを返し、和美君は夜の便で帰京する予定になっていた。

しかしそうした訪問の最中、「東北で大地震」という報道が流れてきた。でも沖縄ではもちろん揺れ一つなかったし、那覇の人々にあっては特別な出来事が起こっているという印象さえなかった。唯一、沖縄にも津波注意報というのが流され、ために那覇国際通りで店を閉めたところもあったくらいが印象にある。

ともかく、詳しいことは容易に伝わってこないので、和美君は予定通りに空港に向かい、途中でレンタカーを返し、空港でまず様子を見るということになった、翌朝帰京の予定だった私は泊まっていた国際通りのホテルに戻り、TVを見て先のことを想定した。関東も大変な状況で、交通機関はすべて止まっている、羽田空港も閉鎖された、ということは、那覇から東京には行かれないとなる、それですぐにホテルカウンターに赴き、「もう一人一晩追加」と予約した。

この判断は大当たりだった。那覇空港から帰りの便に乗ろうとしていたおおぜいの乗客は行き場を失った。週末のことでもあり、羽田や東北以外に向かう便も満員、多数がやむなく市内に引き返し始めた。そのまま空港で夜明かしをする人たちもいた。和美君はようやくにタクシーをつかまえ、今朝出たホテルに引き返すことができた。もちろんそのときまでにはホテルには急の予約が殺到し、たちまち満室になっていたが、ともかく和美君の部屋を確保できたのだ。

かなり疲れ切った表情の和美君を迎え、近くで買ってきた夜食と飲み物を渡し、翌朝いちばんでまた空港に行き、様子を見るということを確認して、部屋の扉を閉めた。そして翌朝、和美君はそのように行動し、朝一の便にあわせ臨時便も飛んだこともあって、首尾よく乗れたというメイルを貰った。私自身はもともと、翌日の昼の便を予約していたので、余裕をもって、予定の便で帰京でき、何ごともないままに帰宅したのだ。

こうした、那覇での長い3月11日、それだけが私にとって「経験したこと」である。もちろんホテルのTVで、刻々と入る非常な被害状況、壊滅した街、燃える建物、そうした画像と報道を見やるだけだった。

だから何なのか。まさしく何もない。この大災害そのものを正真正銘体験し、ひどい揺れのなか、たくさんのものが落ち、棚が倒れ、恐ろしい時間がすぎるのをただじっと耐え続けた。それからそとに避難し、とまどい、交通機関がみな止まってしまったもとで、多くの人たちと共にひたすら歩いて自宅に向かった、灯りの消えた暗い街、壊れた建物、危ない足元、湧き出す水をよけ、恐怖心に耐え、余震におびえ、また家族との連絡に腐心した、食料品が棚から消えた店先を数々通り過ぎた、そうした首都圏の多くの人々と共有共感するものさえないのだ。

「何も共有するものがない」ことを共有していると、そんなことを今さら呟いてみてなんになるのか。

3月18日には、駒澤大学経済学部現代応用経済学科創設10周年記念シンポジウムという行事があり、赴いた。

大がかりな行事に、地元世田谷区の保坂展人区長、神保昭和信金理事長(東信協会長)、桑島区商連会長らが参加。さらに鎌倉で「面白法人」を起こし、上場企業にまで成長させたカヤックの柳澤代表のスピーチに続き、区内でさまざまな事業・課題に取り組むNPO、市民団体や起業家が登壇、それぞれの紹介とともに、当面する課題をプレゼンする。そのあとはグループに分かれて各事業への提案をまとめるワークショップ。全体を通じ、地域、住民、地元企業、住みやすさ、創造と参加・連携がキーワードと言えよう。私がいたころとは隔世の観ありの立派な公開行事。こうした場を作り上げた長山宗広学科主任らの奮闘に敬意あるのみだった。

私は、まずなにより17年前まで駒澤大学経済学部の教員の一人として、20年間勤務した。第二に、私はこの2年間、世田谷区の産業ビジョン懇話会の座長を務め、保坂区長のもとで、桑島氏や神保氏らとも議論を重ね、ビジョンをとりまとめてきた。ビジョンのめざす方向・「区民・産業がつくる世田谷の新たな価値と豊かさ」は、10周年イベント・シンポジウムのねらいと構成に一致している。第三に、それと関連して、私はもともと「地元住民」なのだ。20年以上世田谷深沢に住んでいた。大学勤務の年数とあわせれば、人生の半分以上を世田谷で過ごしている。だからこの機会はとても印象深いものだった。

和美君がここで学び、学部、大学院あわせて10年近くを過ごしていることを思い出すのは当然に過ぎる。この現代応用経済学科というのも、元来第二経済学科であったものを改組、昼間部化したものなのだし、今回のイベントの位置づけや参加状況は、まさしく和美君が他大学等で実践してきたものにそのまま重なる。和美君のような正真正銘の勤労学生のための夜間部というのはなくなってしまったのだが、どれほどこうした機会を母校で担いたかったことか、言うを待たないと納得するしかない。この場に立っているのがいちばんふさわしいはずだ。

そんなことは誰にも告げられないが。

そして、2018年3月23日。もう11ヶ月が過ぎたのだ。

昨日・3月22日は嘉悦大学の学位記授与式(卒業式)。僅か3年前に、和美君は誇らしげに、喜びに満ちて式場に立っていた。あまりに多くの困難を超え、努力を重ね、博士学位を授与された。いま、後輩たちが続いている。

その日から2年あまりで、命を絶たれるなど、誰が想像しただろう。和美君自身が心の片隅にさえ思いもよらなかった、いちばんあり得ない運命だっただろう。

その場に立っていた私には、3年という時間の隔たりを自分として意識することも空しい。なにも変わってもいないと妄想をするしかない。

前日は、季節はずれの風雪、彼岸の中日だというのに、なにかが荒れ狂っていたのか。咲き出した桜が寒風に震えていた。此岸の一日は平穏ではなかった。

(2018年4月23日)

急に春も通り越してしまったような陽気ののちに、4月23日が来た。

なにごともない、静かな春を迎えるもとで、その日をひとり過ごすのみ。

(2018年6月24日)

6月23日、小さいが思いがけないことがあった。

大学院「最後の在学生」A君が、「こんなものがありました」と持参したものを出す。

彼らには、私の「蔵書」の大部分を引き取って貰ったが、その中から、たまたま出てきたという。見れば、1998年の日付で、簡単な手紙、和美君が私に宛てて、学会運営の件などを連絡してきたもの。当時私は在英中だったので、留守中報告として、エアメイルで送ってくれたのだろう。

2年後の学会大会駒澤大学開催が内定したこと、また次期学会会長に伊藤公一教授が決まったことなど記されている。その意味、同年秋、9月以降に送られたのだろう。

これがなんで、6月23日に出てきたのか、あるいは…… などと考えずにはいられない。「ちゃんと20年前に見てくれたんですか、そうでないと」と怒っているのだろうか。わが子らの写真とともに、文具代の領収書も添えられていたので、清算してない恐れもある。それはいけません。20年分の利息を付けると………

その伊藤公一氏も今年初めに亡くなられ、ちょうど一週間前には、千葉で「偲ぶ会」がもたれたところだった。今日はこれから、駒澤大学の同僚であったA教授を「偲ぶ会」でもある。

(2018年9月10日)

どう見ても地球が狂ったかのような猛暑が終わりなく続き、そのなか豪雨、猛台風上陸、大地震と、天変地異が絶え間なく日本列島を襲う。数々の悲劇がまた起こる。さすがに我が身も相当に衰え、どこまで耐えられるものか自信も失せてくる。

和美君と同じ世代の高名な女性コミック作家が同じ病で亡くなり、多くの人たちの驚きと悲しみを誘った。病との闘いはかなり長かったようだが、うち勝つことはできなかった。それをどのようなさだめと言ったらいいのだろう。

私は、夏の終わりに高校同期生の訃報を受け、お通夜に参ってきた。40人近くの同期生が集い、故人の人徳を偲ばせる。もう七〇才を超えた同期生のなかで、こうしたひとの出てくるのは避けられないのだろうが、でも悲しみはぬぐえない。同期生五〇〇人余のなかでも、高校時代から目立った、才気煥発、皆を引っ張っていく元気な人ひとだった。12年前の卒業四〇周年の同窓会総会では司会を務められ、朗々たる声がいまも耳に残っている。

やはり、近年癌と闘っていたのだという。「次は誰の番か」という言葉を、悪びれもせずに口にせねばならない。

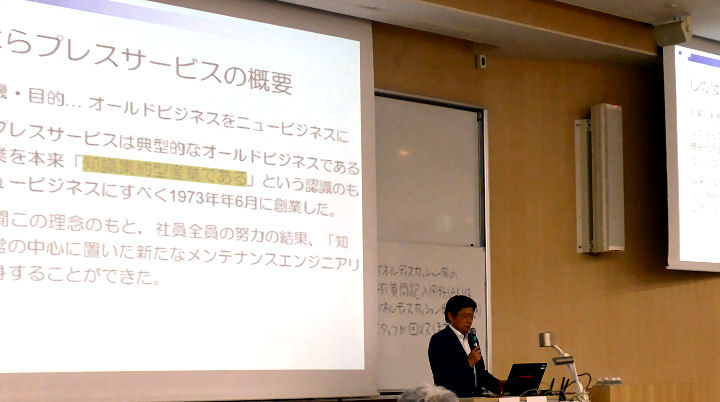

そして9月8日、9日と武蔵大学で開かれた日本中小企業学会第三八回全国大会に、統一論題の予定討論者として、しのはらプレスサービスの篠原社長が招かれた。実は以前から、同社の優れた経営と二代目としての社長の成し遂げたことに感銘を受け、.嘉悦大学大学院の「ライブケース」授業にお招きをした。その準備もあって、2015年2月に同社を訪問見学した。

プレス機のメンテナンスという仕事をこれだけの規模で展開するにいたり、また若い社員を集め、清新で先進的な経営を展開している篠原社長の仕事ぶりをつぶさに見ることができたのだが、その企業訪問に和美君が同行したのだ。たまたま、同じ船橋市内ということもあり、半日をともにした。

それから三年半余、この学会大会の準備と人選招致に私自身は一切関わりなかったが、このような巡り合わせになったことにはあまりに多くの思いがある。会場において、篠原社長に再会の挨拶とともに、この間になにあがったのかもお話しした。多忙な社長の記憶にどれだけ残っていたのかはわからないものの、私にはまた思いがこみ上げてきた。この間に過ぎた時間を巻き戻すことなどできないと、あらためて思わなくてはならない。そして、この学会の会場で元気な姿を和美君が見せていたのは、僅か二年前のことなのだ。

(2019.01.23)

この出版計画を

そういう数え方をすれば、今日は和美君の21回目の月命日。

それを期してというわけではないが、ようやく私も和美君の墓前に供えられるものを用意できる。

私の嘉悦大学での仕事の締めくくりとして、共著の本を出すことにし、その稿をまとめ、出版社に入稿できた。私の立場からすると、なんとしても本年度中に刊行を、となるが、さあどうか。

共著者としては、嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科博士後期課程でともに学び、研究と議論を重ねてきた仲間4人と私ということになる。主題のように、今日の中小企業者の「主体」となるべき人たちの学習や経験、経営革新実践と事業継承などにかかる諸課題を、さまざまな角度から論じたものとなる、そして、これがおそらく私の人生での「研究書」らしきものの最後になるだろう。

思い起こせば、ちょうど7年前、私が横浜国立大学を定年退職する際に、それを記念する共著を刊行するということで、とりまとめに大変骨を折り、奔走努力してくれたのが和美君だったのだ。駒澤大学大学院、横浜国立大学大学院両方で私がかかわった計14名の執筆者プラス私による共著・『21世紀中小企業の発展過程 −学習・連携・継承・革新』(同友館)は、2012年3月末の私の「最終講義」にあわせて刊行することができ、まことに光栄な記念誌となった。

その恩をようやく今にして、私が少しだけでも返すことができる、しかしそれを和美君自身に見て貰うことができない、なんと悲しく、無念なことか。それでも、冥界の和美君は少しは喜んでくれるのではないかと信じたい。

先にも記したように、和美君は2015年3月に提出した嘉悦大学大学院での博士学位論文を、拡充改訂し、公刊することをそのときに約束してくれた。でもその約束を果たすことはできなくなった。それゆえにも、今度の共著においては和美君の遺稿となった雑誌掲載稿とこの博士論文をもとに、お嬢さん川名千尋さんと私の手で再編し、一つの稿に仕上げて掲載をする。

「先生!そこんとこ違いますよ」などと、ダメ出しがあるかも知れない。それを聞きたい。

三井逸友編・川名和美・津島晃一・谷口彰一・新井稲二執筆

『21世紀中小企業者の主体形成と継承』同友館刊(予定)

嘉悦大学大学院叢書

(2019.03.29)

書は刊行

この書が完成したという、出版社からの知らせあり。

でも、実はまだ私の手元には来ていない。

(ISBN9784496054068)

(ISBN9784496054068)

こういう体裁で、ようやく2年後に、和美君の記した稿も世に出ることになる。いや、すでに世に出たものを再編しただけなのだが。

同じ嘉悦大学大学院でともに学んだ、三人の仲間たちとともに、ここに名を連ねている。私のキャリアの終わりを記すとともに。

(2019.04.23)

4月23日が来てしまった。

丸二年、本当に年月の過ぎるのみが早い。そして、自分自身は文字通りに馬齢を重ねているだけである。

すべての職を離れ、それを機会に、和美君はじめ嘉悦大学大学院で学んだ人たちと共著を出した。それのみが、いままだ生きている私と、和美君とをつなげる現世のかかわり・しるしとしてある。それ以上のものではないが、それしかできることはないのも間違いないだろう。

この書には、いまだためらいも後悔もある。冒頭、刊行の意義とともに、和美君の人生を振り返り、後半生でなした輝かしい活躍、多くの仕事、そしてそのなかばで病に斃れた過酷な運命に言及した。嘉悦大学大学院博士後期課程で学位論文を出し、その公刊を約しながら、なせないさだめとなったことを記した。

そうしたことは私がどんなにしても記さねばならない務めと自覚するが、それ以上にも踏み込んでいる。この書き方では、故人のご家族の方々、とりわけご両親には誠に不本意な思いを感じられる恐れもある。

だから、この稿を出してしまってから、ずっと躊躇いと、自問自答とを繰り返していた。もっと当たり障りのない、故人の業績と人格と人生をたたえ、みなが納得するような書き方にすべきではないのかと。

そうしなかった、その責はあげて私にある。むしろそうしたかたちで、不信の念をいだかれる方が、私にはふさわしい、というよりも、そうした不満、不平を口にし、問いかけ、議論してくれる和美君が、いまそこに生きていてほしいのだ。「先生!こんな書き方はないですよ、これじゃあ○○になっちゃうんじゃないですか」と、口を尖んがらかせる、その姿を思い浮かべたいのだ。

その意味で、和美君は私の心の中に生きている、対話している相手である。

和美君は、おのれの命が失われようとしていたとき、懸命に生きる努力をし、病と闘いながら、他方で自分の人生を振り返り、とりわけ「疾風怒濤の」青春時代をあからさまに綴っていた。いいわるい、そういった次元ではなく、経済的な苦境と懸命の労働を、そのなかでの学への心ざしを含め、間違いなく、自分の生き様(文字通りの意味で)をそのままに書き残していた。

だから私の申しようも許されるといった、安直な次元ではない。ただ、この四半世紀あまり、ともに時代を生きてきた私にとっての和美君の生き様に、ありのままに言及するのも許されるのではないか、そういう思いが私の中にある。そしてそのあゆみ自体がそれこそ、和美君のなしたことがいかに大きいか、ほとんど誰も及びようもないものであったことを十二分に証明できると考える。

それだから無理があった、生き急いでしまった、もっと自分の健康を第一にすべきだった、そんなとってつけたような申し訳はなんにもならない、なんの意味もない。そうではなく、川名(中島)和美というひとの、五十年という人生のなかの、生き様と、挑戦・闘いと、仕事と、家族愛と、たおやかにしてこころ豊かな交友と、人間関係、そういったものすべてを文の一行一句に表現することができない以上は、重い事実を記すことが、なにより和美君の思いを示すことになると信じるのみなのである。

そしてそのことに思いを致すことができれば、和美君こそが、誰よりも「起業家精神」に満ち、それを実践したひとであることも伝わってくる。そのための恵まれた環境と条件を与えられなかったからこそ、自分自身の力で築き上げ、率先実行してきたと、たとえることができる。実際に自ら事業を起こしたこともあるのだが(それはテレビ番組の中でも紹介された)、それにとどまらず、世の用語で言えば、人間同士のつながり・人脈と、挑戦行動と、協働の思いを率先実践してきたのだ。「ゼロからのスタート」として、「生きる」こと、「学ぶ」こと、「働く」こと、「暮らす」こと、それらを結ぶ原点を自分自身の行動で築き上げてきたのだ。まさしく、「起業家の主体形成」そのものだった。

そんなことを言い訳にして、2019年4月23日を記しておこう。

(2019.05.23)

アナログソースのデジタル化を細々と続けているなか、思いがけないものが出てきた。

1992年1月20日の、テレビ朝日「ニュースステーション」での、「高校中退者12万人」という報道だった。当時大きな社会問題とされたこの事態を、中退者のその後としてルポし、久米宏と小宮悦子が解説していた。

学校になじめない、勉強がいやになった、ほかになにかやりたいなどで、高校を去り、しかしその後それぞれの人生を求めている姿。あるいはいま中退を考え、登校してないなどが報じられ、その思いが語られていた。

私があえてそこだけを録画したくらいなので、当時これは相当に大きな問題として世の注目を集め、さまざまな議論を呼んでいたと記憶する。調べてみると、文科省調査で、現在の高校中退者は年間5万人足らずで、かなり少なくなった。しかしそれは主には生徒数の減少によるもので、番組でも取り上げられた、平成2年度(1990年)では中退者数は12万3千人に及ぶが、中退率では2.2%、翌年度では11万3千人、2.1%である。これに対し平成28年度(2016年)の中退者数は4万7千人、中退率は1.4%である。

しかもこの事態の捉え方は、近年はいじめや校内暴力等の問題の一環となっている。90年代初めは、高校進学率の上昇と、相反する学習意欲の低下、学校不適応、基礎学力低下、高校教育のあり方などに関して、論じられることが多かったと思う。そうした側面はいまも変わりなく、一方では通信制高校など、毎日の通学と学校生活を義務づけないかたちが広がっている。他方では高校普通科の見直しの議論も進められている。もっとも、本来高校の課程と教育はそんなに画一的なものではなかったはずで、さまざまな職業高校はごく当たり前の存在だったのだが。また、働きながら学べる夜間の定時制課程も広く生かされていたはずだが。

そしてそこに、和美君と私との接点もあった。1990年4月、和美君が駒澤大学経済学部第二経済学科に編入学し、その入学者ガイダンスにおいて、たまたま私が担当するグループの中にいた。正直、当時の第二部への入学者はほとんどが「不本意入学」で、昼間部の学部に入りたかったのだが入学できず、やむなく夜間部に籍を置いたという感が溢れていた。だから、教師がいろいろ勇ましいことを口にし、励ましても、うつむいている状況を拭えなかった、そうしたなかで、和美君は堂々と、自分は働きながら大学に来ている、前は夜間の短大をおえ、いま3年次編入学した、いろいろ大変だけどしっかりやっていきたい、学生生活も楽しみたいと語った。そして、このたまたまの出会いに感じるところあったのか、第二経済学科での私の演習に参加してきた。演習は3年、4年次の設置科目なので、そこに加わったのはごく自然なことだった。開講ゼミもそんなに多くもなかったし、こうしたガイダンスの縁で志望するのもあり得る筋書きだった。

ゼミといっても、和美君と同期というのは1、2人でしかなかったと記憶する。夜間の授業という制約もあるし、ヘタをすれば盛り上がりに欠けた「お○○の場」になりかねない。そこを和美君はいつも活性化しようとしていた。さらには「ゼミらしく」、夏の合宿も企画した。千葉富浦の大学セミナーハウスを利用する予定で予約もしていたが、あいにく当日に台風が直撃し、交通マヒ、そこで急遽横浜市内の宿泊に切り替えたのは、すでにしるしたところでもある。

こうしたやりとりの中で、和美君が高校中退、大検受験で大学に入ったということは、聞いたことはあると思う。働きながら大学に通っていることを含め、経済的な困難とつよい進学意欲のあることは、当然語られた。本来そうした人にこそ存在の意義がある、大学夜間の課程にフィットする立場だったわけだが、前記のように、当時すでに、そうした「勤労学生」は第二部在学生でも少数で、それだけにむしろ目立っていた(ほかに、私の講義授業を熱心に聞いていた「勤労学生」は大八木弘明氏で、地方公務員勤務のかたわら通学し、さらに陸上部でも活躍していた)。昼間、「常勤職」ではないが弁理士事務所の事務という仕事を持ち、それを終えたのちに通学している、それで学費や住居費を払っていると(当時、自宅から大学は遠いということで、アパートを一人で借りていた)。家族はあれこれ支えてくれるところもあるが、あくまで自分の力でまっとうするという、不屈の意欲が溢れていた。

その和美君が、「12万人のひとり」として、高校中退という「過去」を勲章にしたり、自分の誇りにしたことは、30年近い歳月の中でもないと思う。うえのTV報道などの問題意識からすれば、「高校中退者から、大学教授、副学長にまでなりました」という、かっこいいサクセスストーリーに祭り上げることもできる。でも、そうした口ぶりは聞いたことはない。

聞かれれば、このように「高校中退、大検受験である」とこたえるし、折に触れて、「あたしなんか、高校中退、中卒だったからさ」と、「学歴社会」にめげそうな人を励ますこともあった。ただ、なぜに高校中退したのか、という問いには一貫して曖昧なこたえしかなかった。

こんどの書にも記したように、「高校を通じた起業コミュニティの形成」という博士論文構成での新たな論理的枠組みの提起に対し、突っ込むわけではないけれど、「なぜ高校をやめたの?」と和美君にあらためて聞いてみる機会は近年もあった、もちろん自分では嫌味でも皮肉でも何でもないつもりで。そのこたえは、「だって、父が誰のおかげで高校行かせて貰っているんだなんて言うもんですから」ということになる。もちろんそれで私も納得したことになる。

ただ、こうした表現から、「経済的困難で退学した」とするのは、間違いなく、御父上はじめご家族の方々にはかなり不本意、お怒りのもとにはなり得る。「高校やめろ、経済的に無理」、「やめて働け」なんて言ってない、そんな意図は毛頭なかったと、おっしゃられるだろう。事業の破綻などで苦境にあっても、「お前が高校行くくらいはなんとしてやる」というのが、80年代バブルに向かう日本の家族にあっては、普通の言葉だったろう。どうしても働かねばならないひとには、定時制高校通学という選択肢も当然あったのだし。

そうした時代であればこそ、親子で些細なことからも言い争いは起こる。親の目から見て危うい娘の行動などに対し、「なんのために高校行っているんだ」、「誰のおかげだと思ってるんだ」などの言い草はよくあるものだ。それに対し、「ああそう、じゃあ高校なんかやめるわよ」、「自分でやってくから放っといてよ」といった売り言葉に買い言葉になったのは、想像に難くない。

高校をやめて、以来何をしていたのか、それを和美君の口から聞くことはついになかった。そこから先は、それこそ「ニュースステーション」のとりあげる一つのエピソードになるのだろう。ただ、和美君は自分の運命が定められる無情と絶望の日々の中で、回想を断片的に書き記していた。そのことに言及するのも憚れるが、故人があえて書き残したことは否定できない事実である。読むだけで涙を禁じ得ない。

端的には、うえにも引いたように、まさに疾風怒濤の日々、バブルに向かう中での「とりあえず稼げる」稼業に足を踏み入れていたことは間違いないらしい。私もそれ以上、今さら詮索をしたくはない。そのなかで、天性の人当たり、人使いのよさ、会話のうまさ、あれこれの芸、そういったものが役に立ち、また磨かれたのだろう。だからのちに大学に編入学してきてからも、ひときわ目立ったことは明らかだった。

しかし、そうした日々にむしろ疑問を覚え、人生を再スタートさせようと思うに至った、この人生の転機の経過も綴られている。よき助言を与えてくれた人のことにも触れられている。まずは、「手に職つける」職業資格を取ろうと懸命に勉強・実習した、しかしその力が身についてきても、高校卒業の学歴がないと資格が取れないとわかり、今さら高校に入る気はないが、それに代わる「大検」(大学入学資格検定、現在は「高等学校卒業程度認定試験」)を受けて合格すれば、高卒の扱いになると知って、以来猛勉強をしたという。幸いよき指導者、よき教えを得ることができて試験に合格、そうなると自分への自信も蘇ってきたのか、師のすすめもあって、「大学入学資格」なんだから大学にも行ってみたいという思いに至った。

それから夜間の短大入学卒業、そして夜間の学部編入学というステップを踏んでくることになった。さらに、大学院に行きたいと、そこに至る経過はあらためて、私の手で記すべきだろう。

「高校中退から、大学・大学院進学、大学教授に」などという絵に描いたようなお話しをつくり上げ、祭り上げたりすれば、「先生!そんな生やさしい、かっこいいもんじゃないですよ」と、和美君が口を尖らせ、突っ込んでくるだろう。でも、それは私には、故人が誇っていいことだと思えるのだ。

(2020.02.23)

「月命日」だからというわけでもないが、たまたま検索をして、「うっきぃ」(ウイキペディアなどとも言う)に、「川名和美」の項目が掲載されているのを発見した。比較的最近のことと思う。

個人的には、「うっきぃ」というのは好きにはなれない。個人が匿名で、自分なりの知識というか、思い込みというか、独断偏見というか、それを麗々しく掲載し、何かの「権威」を得たように錯覚する、だから記載も間違いだらけ、まあそんなものよと割り切って、「◇◇の落書き」程度に思えばいいのだが、それが一人歩きし、実際にある程度の「権威」を振り回すようになる、なんともはやの光景である。いくら、またほかの人間がアクセス修正できる、結果最善になるなどと言い訳しても、そうでないのはすぐに分かる。もちろん個々人が自由に情報発信し、多くの人間たちがそれに自由にアクセスし、またやりとりあることは悪いことではない、時代の文明の利器だが、そこに「権威を得たい」という願望が関わることで、よくない流れになっているとも思う。

でも、和美君に関する記載は、基本的に誤りや偏見はなく、できるだけ客観的に、個人に関する事実を記していると思う。あり得るとすれば、それはむしろ、このwebページに書いたことを含め、私の記してきたものに強く依存しているせいである。もしくは、そこまで広く示されることを故人は望んでいたのだろうか、という問題である。それは当然私の責任である。もちろん、ほかの資料にも少なからず依ってはいるが、これは否定できなさそうである。

申すまでもなく、「ウイキペディア」に「川名和美」という項目を設定し、記述書き込みをしたのは私ではない。誰がしたのかなどと詮索もしたくはない。故人をより多くの人に知っていただき、偲んでいただくよすがになれば、私も満足し、あらためて頭を垂れなくてはならない。

(2020.4.23)

三回目の4月23日がきた。

なにをできる、申せるわけでもないが、ただ御霊安らかなれと祈るしかない。

しかしこの日は、まったく空前と言えるような、恐ろしい事態の中で迎えられた。世界的な病魔の蔓延、目もくらむほどの数の感染者、発病者、そして病死者の広まりが日々を覆い尽くしている。数え切れない悲劇が地球上の至る所でおこっている。それにより、社会生活が根底から揺るがされ、戦時下にも匹敵する経済混乱と先の見えない状況、かつて見たこともない社会不安が続く。ひとりひとりの日々の暮らしと行動、仕事のすすめようが、これほどに揺るがされる事態が起こるなどと、誰が予想どころか、想像だにできただろうか。まちに人影なく、閉められた店々、建物、うつむき歩く人々、そしていまの混乱と危機と、暗い未来を描く報道が行き交っている。ひとりひとりが普通に生き、暮らすことがこれほどまでに脅かされるとは。なにもなければ、今ごろは「世界的イベント」の開催前に世は湧いていたはずだったのに。

かわって、聞き慣れない専門用語が飛び交い、いのちの重さが数としてのみ示され、生存の危機が大真面目で語られ、そして人の命が現にいともたやすく失われていく。

人が努力を重ね、人と人が出会い、対話し、協力し、分かち合い、何かをなす、何かをつくり、交換し、支え合う、そうした人間社会の活動の原点が半ば断ち切られてしまっている。「距離を置く」ことが最優先となり、何かを「避ける」のがすべてとなり、いま人間の歴史が根底から覆されている。

とりわけ、これまでの歴史でも空前のことだろうが、大学を含む教育機関が閉鎖され、授業どころか、研究活動、校務、自主活動に至るまでマヒ状態になっている。大学教職員の方々は日々どうすべきか、困惑し、悩み、もがいている。教育的努力を模索している。しかしなお、すべてに「感染予防」「病魔拡大阻止」が優先し、目に見えない相手を前に、みなが無力さに押しつぶされている、世界中で。

いま、和美君はこの世界を、どのように見ているのだろうか。

自らも否応なく経験・分担させられるべき役割に思いをはせ、そしてひとりひとりへの同情共感激励だけでなく、世の中のありようへの厳しい警告も発しているのだろうか。

なにより、同じ4月23日に、著名なひとが亡くなられた。まだそんなお歳でもなかったのに、世界に蔓延する病魔はこのひとをとらえてしまった。TVのドラマや報道・ワイドショーなどで、知らない者がないほど広く知られ、親しまれたひとなのに。和美君とは一回り以上歳は違うが、同じ病を経ていたことで、病はそのひとのいのちを奪った。

そこにどのような意思が働いているのか、文字通りに人知の及ぶところではない。

ただ、不肖私の身の回りにも、何ごとかあった。前日には、常用していたコンパクトデジタルカメラが、道筋で盛りを迎えようとしている花々の画像をとらえたのち、ちょっとした「事故」で壊れてしまった。それ自体が残念であるだけではない。もちろんいつも持ち歩いていたものだったから、以前になにかの機会で、和美君の姿を収めたこともあっただろう。3年前の葬儀の模様も、私の手元でこのカメラが写した。そして、壊れてしまった。

今日は、自宅で常用していたPCの動作がおかしくなってしまった。散々に苦心をし、ソフトの再インストールまで試みたが、直らない。それでいて、ふとした思いつきで、このPC独特のキーの存在に気がつき、それで一挙に正常に戻ってしまったのだ。あまりにお粗末、我ながら恥ずかしい以上に、なにか和美君がちょっといたずらを仕掛けてくれたような気もしてくる。いやー、そうか、ちょっとした仕掛け、忘れてくれるなよと、言っているのか。おのれへの過信を戒めよと、忠告してくれているのか。

この一年あまり、米津玄師の「Lemon」を聞くたびに、和美君のことを思い出してならない。この曲は、某テレビドラマのために作られたそうだが、そちらを見てはいないものの、亡き人への追憶の想いを歌っていることは間違いないのだろう。

夢ならばどれほどよかったでしょう

未だにあなたのことを夢に見る

戻らない幸せがあることを

最後にあなたが教えてくれた

曲が作られ発表されたのは2018年の初めだそうだから、私にとって苦い以上の悲しみ、苦しみのときから一年近くのちのこと、もちろん作者はそんな私自身の思い出などとはまるで無関係に曲を作り、歌ったのだろうが、なぜか符合すると、思わずにはいられない。特に、繰り返し見ているミュージックビデオのシーンからは、亡き人に寄せる、胸迫る心情が浮かび上がってくる。幻のように、踊り続ける女性の姿とともに。

私自身がこの世に別れを告げるまで、米津玄師の鈍くしかし尖った歌詞と旋律、乾いた歌声が、繰り返し耳のうちで鳴り続けるのだろう。

「胸に残り離れない」、あの日の悲しみとして

|

(2020.9.25)

こんなことが起こるのだろうか。

思いもよらない訃報が届いた。同学の研究者であるひと、そして昨年から学会会長に就任され、その初めての学会大会主宰を2週間後にひかえ、亡くなられたという。どうにも信じられない、お元気な姿しか思い浮かばない。

和美君と同じ病に冒された、そして月命日である9月23日に世を去られた。

何かの符合などという想像を打ち消したいのだが、それを思わずにはいられない。

日頃の温和で人づきあいのよい言動、何ごとにも骨折りを惜しまない、頼まれれば断らない、「世のためひとのために一肌脱ぐ」姿勢、そして身についた関西言葉とは裏腹に、彼も若いときには苦労を重ね、「苦学した」と、最近の自己紹介を兼ねた稿で記していた。なんで、そうした人々の現世での活躍の機会を、このように残酷に奪ってしまうのか、それが天命なのか。

あるいは、和美君が話し相手に呼んだのか、歳も近かったし。

「世が世ならば」、20年前にも大会を開いた駒沢の地において、現会長をお迎えし、私にも和美君にも感慨新たに、盛大に大会を開くはずだった。20年前、和美君も裏方として、母校での開催に奔走貢献してくれた。

それがいま、大会開催自体が世界的パンデミックの為に不可能になり、「リモート開催」という奇妙な形になるのを余儀なくされている。参加者みんな住まいなどから、インターネット回線を通じて「顔をあわす」という、なにが「大会」なのか、わからないイベントにならざるを得ない。私も、20年前の職場を再訪するという意味がなくなってしまった。もちろん、学生諸君も入学しながら、キャンパスに足を踏み入れることさえできない。そして、学会大会の主役がいま、向こうに連れて行かれた。

これも、なにかの天命なのか。

(2020.11.26)

逝ってしまった会長不在のままに、学会の大会はなんとか開かれ、私も与えられた役目をいちおう果たすことができた。いろいろ齟齬もあったのだが。

それからまた一ヶ月以上が過ぎ、おのれ自身の衰えゆく身体の「修理」もなんとか済ませ、不安と困難の世情を横目で見やりながら、日々を過ごしてくる中、新たな訃報が目に飛び込んできた。

和美君とほぼ同い年の、女性の作家のひと、世間ではそんなに有名ではないかも知れないが、この人の出世作は私も読んで、相当鮮烈な印象を受けた。世間の枠組み、生き方から外れてしまった女性が何とか立ち直ろうとあがき、苦しみ、さまざまな曲折を経ながら、「働くこと」を通じて自分の生き方を見いだしていくという展開、しかしそれを紋切り型の描写やお話し展開にすることなく、独特の文体で、切り口鋭く綴っていったのが実に新鮮だった。しかも、なんとなく予想されそうなハッピーエンドとは九十度違った、かなりショッキングで、胸が苦しくなるような終わり方になっている、異色の結末だった。

この作品には広く共感共鳴と評価の声があり、のちには映画化もされた。残念ながらそちらはまだ見てはいない。

この作家のひとは明確な政治的立場と主張のある人であり、それをもちろん隠しはしなかった。けれども、おのれの政治理念と主張を「小説」の形に置き換えたようなものではなく、「時代性」の織り込みを含め、誰が読んでも、描かれた人物像に共感と理解を得られただろう。そうしたひとが、和美君と同じ病で五十代初めで命を絶たれてしまう、なんという悲運なのか。まさしくこれからの人であっただろうに。

このひとと和美君のあいだになにか現実の接点があったとは考えにくい。年齢がほぼ同じというだけなのかも知れない。でも、和美君も「政治」に自ら関わることはなくとも、どんな立場であれ、求められればともに考え、貢献しようとしてきたのも間違いない。むしろ、そこに危うい先入観や「立場」のこだわりなしに、おのれの労苦と困難と曲折をしっかり踏まえ、たおやかに、柔軟に、関係性を築き、なにかをともにつくり出そうとし続けていた。そこに、私の目には重なってくるものもあった。

なぜ、そうしたひとたちの苦労と才と成し遂げ築いたものを、天命はかくも残酷に断ち切ってしまうのか。あとに、なぜ私のような者が老醜をさらし続けることを求めるのか。

→映画『アンダンテ 〜稲の旋律』 へ

(2021.04.23)

和美君が駆け去ってしまってから、早四年を迎えた。

時のめぐるのがこんなにも早い、そして我が身は馬齢を重ね、なんとか生きながらえている、それをどのようにも、理解も表現のしようもない。

ただ、まったくの偶然ながら、今日「中小企業家同友会全国協議会」(中同協)からの依頼を頂き、「ポストコロナ研究会」での話をした。コロナ禍にはひたすら身を縮め、我が身を守るばかりだが、こうした機会に声をかけて頂けるだけで有り難いことだ。

リモート開催での参加、こうしてまだなにかの役に立つ我が身に、和美君も共感してくれているだろうか。

(2021.06.06)

今日は、一年以上中断のやむなきにあった「オープンゼミ」が、これも「リモート開催」という形ながら持たれた。

世情は、パンデミックも峠を越えたどころか、依然深刻な状況下にあり、しかもこの危機的な現実を無視しきった「国際運動会」が開催されようなどという、信じがたい事態が進行している。あまりにもひどい地上の状況を、和美君はどのようにか笑って眺めているだろうか。

「オープンゼミ」は、遡れば和美君らの院生を迎える中で、なんとか「学びの機会」を活性化したいという思いから、試行錯誤とともに築いたものだった。そしてのちには、そのアレンジを和美君にもお願いできるようになった。

高千穂大学を会場に、和やかにして多々収穫のあった機会を、思い起こさずにはいられない。あの建物の、あの部屋でなどと記憶は色あせない。

そうした記憶と記録を、この再開を機会に書き直してもいる。

かっての学生諸氏、学友・畏友、先輩・後輩らがまた、元気な顔を、スクリーン上ながら見せてくれている。いろいろなやりとりが飛び交い、議論に花が咲き、賑わっている。

それとともに、この頃自分の記憶から離れないのは、この半年ほどでの「ヒットチャート」を賑わした歌、そのメロディとともに、合わせてつくられたミュージックビデオの短いお話だ。「虹」、あまりにシンプルで短い題名だけれど、どうやらあるアニメ映画のために作られた主題曲らしい。

丸出ダメ夫であるのび太が、念願かない、成人して幼なじみのしずかちゃんと結婚するという、夢のような未来のお話を祝福する曲としてつくられたのだそうだが、だからだめな自分だけど、半泣きで「一生そばにいる」、「一生大事にするから」と誓う、素直な気持ちをそのままに歌い上げている。

肝心の映画の方は見てないけれど、このミュージックビデオでは、歌っている菅田将暉が主演して、若い夫婦の姿を飾り気なしに演じている。物干し場で二人で踊り出してしまったり、つたなく、なにかおままごとのような暮らしぶりだが、一生懸命生きようとする二人、とりわけこの4分間の物語では、二人に子ができ、出産の難事を経て、子育てに懸命になる姿がありのままに描かれている。

菅田将暉の相手を演じているのは誰か、私は知識が乏しくてあとから知ったが、古川琴音という、いま「朝ドラ」出演などで人気急上昇中の女優ということだった。彼女はホントは大学も卒業した20代半ばらしいのだが、このミュージックビデオの中の演技では、若いというより幼いような雰囲気の妻で、はっとさせるものがある。「美人」の範疇じゃないけれど、けなげに、明るく、楽しく毎日を生きている。それが、頑張って子を産み、子育てや家事に懸命になる、夫も必死にそれを支えていこうとする、この場面の一つ一つに、なぜか涙があふれてくるのを覚える。正直、だから見るのがちょっとつらい。自分の弱さを図らずもえぐり出されてしまうような思い。だからまた、見たい。

自分自身にはそうした経験はない。このまま、私の人生は終わるだろう。それは誰のせいでもなく、そうした運命なのだ。頼りない、不器で危なっかしいところだけは「虹」の主人公にも似ているのだけれど(そのせいか、おおむかしの私の写真の姿にも似ていないことはない)。

でもまた、幼い妻のけなげな明るさの向こうに、四半世紀前の和美君の姿も重なってくるのだ。困難を超え、幼い子を負ぶって大学に通学した姿、結婚生活と子育てと、諸々の負担にもめげることなく、努めて明るく、前向きに日々を送ろうとしていた姿、物書きに取り組んでいた姿‥……。

その、背の子も立派に成人し、我が母親の早すぎる他界をけなげに見送り、そして結婚も迎えられたという。ひとの命に限りあっても、いのちは世代とともに受け継がれていく。

私は一人、時間の経過の中に取り残され、ただただ老いていく日々を実感し続けている。なにもない私に残されているのは、追憶と悔恨の思いに疲れた沈鬱な米津玄師の「Lemon」の方のようだ。

「虹」ミュージックビデオ(YouTube)

(2021.11.11)

今日、最近は我が歳のせいとこのコロナ禍で、めったになくなった「公用」の仕事で朝から出かけ、これを済ませて帰宅すると、「喪中」はがきが届いていた。この歳になれば、年末に向けてこうしたものが少なからず来るのは避けられないことだ。

差出人をチラ見し、ああ卒業生の一人、毎年賀状も呉れていたから、残念ながら近親の方でも亡くなられたのかな、と思うものの、どうも名前がおかしい。よく文面を読んで、愕然とした。亡くなったのはその卒業生自身であり、親御さんが「喪中」のかたちで訃報を知らせてきたのだ。いくらなんでも‥‥‥と思うに、今年の半ばに「急性心筋梗塞で」亡くなったのだという。そう添え書きされていた。

こうしたかたちで我が子の死を知らせねばならない親御さんの心中は察するにあまりある。どれほどつらかったことか。

急ぎ、同期生とも連絡を取ってみたが、誰も知らないようだった。おそらく、このコロナ禍あればこそ、身内だけで見送り、知人友人らにも知らせなかったのだろう。

思い起こせば、この同期生諸君たちはかなりの大所帯だったが、非常に意気盛ん、ゼミ活動も活発だった。成績優秀で卒業式で表彰されたのもいた。ある意味、「放っておいても盛り上がり、まとまり、自分たちでどんどんチャレンジし、成果を出す」仲間たちだった。その中で、亡くなったH君はどちらかといえばおとなしめで、あまり「先頭には立たなかった」が、要所要所で大きな問いを発し、大事な役割を務める、またいろいろ試行錯誤をするタイプだったと記憶する。

H君の人生観や進路には、教師の私として気がかりなところもあったのだが、彼は彼なりに思うところ、期するところもあったようなので、それは当人の意思に任せてきたと思う。同期の友人たちもいろいろ気にしていたようだった。

それでも、記したように毎年律儀に賀状も呉れ、近況を伝えてきていたし、卒業後の再会の機会に顔を見せたこともあったと思う。だからこそ、こんなかたちであまりにも早い訃報を、師たる私が知らねばならない、あまりにも不条理であり、ひどいことだと言わざるを得ない。彼は50歳にもなっていなかったのだ。

H君と過ごした30年近く前の日々を思い起こすに、また残酷な運命の巡り合わせを眼前に思い浮かべる。すでにこちらでも記したことだが、その同期生の一人だったK君は卒業後、自分の店を起こすと修業の道に入り、経験を積み、いよいよ夢を実現するというときに、急の病に斃れた。あまりに若すぎた。葬儀に参列した同期生たちは皆涙していた。「みんなに料理を振る舞うっていう約束だったじゃないか!」誰もがそう叫ばずにはいられなかった。

そして、実は和美君も彼らと行動を共にしていた。大学院進学後の、勉強と経験のためにも、学部ゼミ諸君をいろいろ手伝ってくれと頼み、「ゼミ合宿」にも同行してもらった。軽井沢の貸別荘で、和美君は料理の腕を見せてくれた、そのときの写真が残っている。「そんなことばっかりしてなくていいから、どんどん発言してよ」と求めたつもりだったが、和美君はまだ、遠慮がちだった。フライパン持った顔が微笑んでいる。

そしていま、K君もH君も、和美君もいない。なのになぜ、私はまだ生きているのだろう。

ゼミ卒業生だけではない。「まだ」女子学生が稀であった頃の「パイオニア」であったTさんは、卒業後勤めた企業の同僚とのちに結婚し、私は披露にも招かれた。

その夫君が、昨年初めに好きな登山で亡くなったということを、だいぶ後になって知り、愕然とした。この冬山遭難は新聞報道もあったのだが、まさかあの人とは、と思い当たるはずもないままだったのだ。だから、Tさんはまた一人になってしまったのだ。あの、いつも元気で陽気だった彼女が、こんな運命に向かいあわされる。

取り出してみると、H君からの今春の賀状には、「コロナ禍はまだまだ続きそうですが、体調を崩されませぬよう何卒ご自愛下さいませ。」と律儀に書き添えられていた。私の健康を気遣ってくれた彼のいのちは、それから半年で断たれてしまった。

「なぜ?」という問いに答えのあるはずもない、それこそ、C'est la vie、That's life なのだ。なぜ、私はまだ生きているのか、生かされているのか、を含めて。

(2021.12.12)

どうして、天命というのはこんなに酷いことをするのだろう。

12月11日、我が目を疑う記載を、FaceBook上に見つけた。

2年あまり前まで勤めていた嘉悦大学の同僚教員の人が亡くなられたという。どうにも、悪い冗談か何かとしか思えなかった。けれども、それはほかの人たちからの連絡で裏付けられた。

もちろん病であるとか、何かなどということはまったく聞いてもいなかった。それどころか、亡くなられたという日のわずか2日前に、私のあげた画像にコメントをつけてくれていたのだ。こうしたやりとりは毎日のようにあった。その少し前には、たまたま立ち寄った書店で見つけた共著の中に、お名前を見つけ、ますますご活躍だなとメッセージを送り、返事を頂いたところだったのだ。

ともに同じ学園で仕事した七年間、学内でいろいろやりとりもあった。スタッフの乏しい状態、財政難、また学園経営の困難が増す中で、とりわけ大学院の教育体制を維持するために、研究科長としていろいろご無理もお願いをした。科目担当、指導担当、試験の出題、面接などを始め、声をかけるのをためらうこともできなかった。それにも不平不満を漏らさず、一生懸命勤めて下さったうえ、諸行事などでも活躍をして下さった。もちろん、学部教育の責務に重ねて、のことである。

不平どころか、年に二度の合同指導会後の懇親会、年度末学位授与式のあとの懇親会などの幹事役も買って出てくれた。いつも明朗、「女性にしては」(そういう物言いはよくないことだが)なかなかの酒豪、当然大いに盛り上げて下さり、学生たちも顔負けだったろう。笑顔が愛らしかった。

その一方、自分の研究にも困難をおして取り組み、数々成果を上げておられた。うえの共著もその一つだろう。海外にも積極的に足を伸ばし、資料収集や研究交流に努めておられたようだ。

この人は、大学卒業後地方の金融機関に勤めておられたが、思うところあって学に志し、さまざまな困難を超え、大学教員の職を得られたと伺う。でも、そうした「苦労」など感じさせない、前向きで明るい、ウィットに富んだお人柄だった。

誰一人信じることさえできない。でも、「なんで?どうして?」という問いにもう答えなどあろうはずもない。ただ、どうやらまったく急の病でいのちを奪われてしまったらしい。 「もし、こうであったら」、「そのときこうできていたら」などと想像をしてみても何にもならないのだが。

そのひとも50歳だった。学内では師弟の関係ながら、和美君が呼んだのだろうか。

そしてなお、私はなんでまだ生きながらえているのだろう。二回り以上も歳をとっているのに。

(2021.12.13)

|

FaceBookでのやりとりを読み返してみた。

たまたま、私の前前任校で本年度講義を持たれていると知り、そのこと、また共著を書店で拝見したことなどを記し、すぐにお返事を頂いた。それが亡くなられる一週間ほど前のことだった。

この状況下に故郷の北海道にも行かれない嘆きとともに、こう記されていた。

「今は、感染者が少なくなりましたが、油断せず、春を待つしかないですね!!!中華街に行きたい!!!その気持ちでいっぱいです!!! 」

でも、もう春は来ない。天命はなんと酷いことをするのか。ほんとうに涙が止まらない。

|

(2022.4.23)

もう、5年が過ぎてしまった。

おのが歳を思えば、いつ「おいとま」しても、誰もいぶかしがりはしないのに、和美君はあの若さで、人生を終えさせられた。

あれからの5年、どうにもこたえの見つからない、だが頭から離れない問いは、「なぜ、自分は生きているのだろうか」ということ。

和美君だけではない、個人的に知るひとをはじめ、あまりにひどいかたちで終幕を迎えさせられた人たちの数々を、ここにも印さざるを得なかった。天命は、なんとひどいことをするのかと、叫ばずにはいられなかった。でも、私は生きている、これが現実なのだ。

しかもなお、私のいま生きている「世界」で、人類と文明の歴史に終止符を打とうかという、残虐な戦争がまたも始められている。ひとのいのちをかくも軽々しく奪い、得々としている独裁者と匪賊のような武装集団らに、人類は無力さをあらためて思い知らされている。「敵」「味方」「勝ち」「負け」などという線引きのもとでは、類としての人間の生きんが為の努力の積み重ねは、ここまでたやすくうち捨てられるものなのか。

誰もに、いつでも「撮影可能」になった動画の記録の数々に描き出される、爆発、破壊と炎上、暴力の数々の中では、「敵味方の区別などなく」人間個々の存在は切れ切れにされ、引き裂かれ、焼き尽くされているのだ。一瞬にたくさんの命が消し飛んでいるのだ。それは「映し出され」はしないだけだ。

3年近くにも及ぶパンデミックの危機のあとには、この殺戮と破壊がやってきた。あるいは、もうこれで「人類はおしまい」という幕引きが、本当に用意されているのかも知れない。実際、狂乱した独裁者と軍人らがボタンを一つ押すだけで、地球と人類は「SFのように」終末をたやすく迎えられる。あまりにグロテスクで、醜悪な「現実」。

このグルーミーな現実が実際に始まったとき、私自身近親者の死という事態に向かい合わなくてはならなかった。ひとのいのちに限りあれば、それには皆がいつかは直面せねばならず、そして「次は自分」であることをあらためて自覚させられる。でも、そうであればこそ、なんでこのように殺し合わなくてはならないのだ、という怒りと絶望の思いを、決して忘却することなどできない。ひとりひとりは、どれほど生きたかったのか、明日を迎えたかったのか、と思わずにはいられない。石のように重いわが心をいだいて、茫然と時間の経過のみ眺めていた。

和美君はこうしたあまりにも、という地球上の姿を目にすることはなく、先に逝ってしまったのだが、多くの痛みと苦しみと、絶望と悲しみと混沌とを、おのが身から脱ぎ捨てていくことができたのだろうか。

しかしまた、「日常のように」続く研究や社会活動の中で、もう私の出番など限りなくゼロに近づいてきていると自覚しているところに、思わぬ依頼を頂いた。

実に、それは偶々、四半世紀近くも前、私に機会を頂いた、ある調査研究プロジェクトの内容が、いまの課題につながるものがあるというご理解ゆえのことなのだが、その調査研究の構成員には、和美君も入っていた。

もちろんそれは、私の個人的な願いもからんでのことではある。大学院で、研究生活の道に入り込んだ彼女の、広い学びと社会活動と、なにかをまとめ、書き綴り、世に問う機会を得てほしいという思いゆえのことである。

そうした経過ゆえ、いま読み返すに、あるいはこの調査研究報告書の一章を構成した文が結果として、和美君が世の中に送り出した著作の、本格的なものの最初であったのかもしれないと思う。だから、出来不出来などという言い様はよくはないが、いま読んでも、よくまとまっている。けっして、「駆け出し」の乱文などではない。ただ、以降の和美君の主な考察と主張の対象、議論の線上とは一致はしていない。あくまで、「与えられた課題にこたえた」ものではある。

こうした機会を、和美君にも与えて下さった、当時の関係者の方々には、あらためて深い感謝の思いを抱く。でも、和美君に「じゃあ、もういちど、こんどの調査研究事業に貢献して」などと求めることなどできないのだ。当たり前すぎる当たり前の現実、冷厳な時間の経過、そんなこともわからないほど、我が身は老いさばらえ、夢とうつつの境界上で迷走し、耄碌してきたのか。でもまた、「書かれたものは永遠に生きていく」などと軽々に口にしたくもない。

あるいは、これが和美君に、「研究者としての努力と成果」を求め続ける、それがあなたの望むものだったでしょうと言い続ける、始まりでもあったのか。まさにpeccatum originaleとして、私の生涯背負い続ける十字架なのか。

(2022.4.26)

2022年4月23日という日は、まったく別の意味で、歴史に記録されることになった。

誰も予想もしなかったような、北国での観光遊覧船の大遭難、当初の報道では、船のトラブルで漂流しているくらいの印象だったものが、船は姿を消し、乗っていた全員が行方不明となり、ついには生存の希望も断たれてしまった。こんな悲惨な事故になったのはなにより、4月のオホーツク海で、水温は10度にも届かず、海に投げ出されたら、溺れなくても1時間で命を落とすとされる。そこに、高齢者や幼児を含めた、多数の観光旅行者が乗り合わせてしまったのだ。

この、言葉を失わさせるような大事故、それももちろん、日々世界のどこかで起きているアクシデントの一つであることは否定できない。加えて、運行会社の対応のまずさどころか、そも他社に抜け駆けするかたちで今春の運行を始めた最初の航海であったこと、他社や漁業者がためらうような気候や海上の状況を無視したこと、船員らがひどく経験不足であったことなど、あまりにひどい背景と状況がどんどん明らかにされている。

私自身が21年前、道東を旅し、この知床の遊覧船航路に乗っている。同じように、ウトロ港を出て、半島沿いに下り、岩壁や滝など沿岸の景色を堪能しながら、突端の知床岬沖までを往復する。それは夏真っ盛りの穏やかな晴天のもとだったから、こんな事故が起こるなど思いもよらなかった。だから、こんどの事故の情況に、我が身を置き換えて想像してみるというのも容易ではない。

ただ、これが和美君の命日のことであったという事実は、厳としてある。もちろんその二つを結びつけるような想像をいささかもするのは、故人の想いを冒涜するにもほどがあるという誹りを決して免れない。だから、私でさえ、そんな考えはいささかも抱かない。

でも、ひとのいのちがどうしてかくも儚く、あやしいものなのか、一人一人の抱く未来への夢や願いというものが、なんでこんな風に、日常の中で無残に断ち切られてしまうのか、そういう重い問いは、心の中に澱み続けている。ましてや、いままた新たに続く、殺戮の数々、それが全世界の終わりを招くのではないかという不安の思いは、打ち消されるどころか、まさしくいまそこにある現実の危機でもある。

夜も吹き荒れる、春の嵐に揺さぶられる窓の、悲鳴のような音を聞いている。

(2022.12.23)

上に記した日付からちょうど8ヶ月ぶりに(つまり月命日に)、「中小企業の知財戦略」に関する調査研究報告書が完成した。

まさに、「○○ならば」和美君が担当したであろう章を、後輩にあたる人に執筆して貰うことになった。もちろんそれは適材適所の分担ゆえであり、他意あってのことでも何でもない。

でも、十分にその役割を果たしてくれたものと実感する。

そして、四半世紀のちでのこの成果を、和美君の墓前に供えて頂けるよう、御夫君にも報告書を一部送って貰うべく特段のお願いをした。ご家族にも経過をわかって頂けるように、95年報告書の余部とともに。

和美君はどのように読んでくれるだろうか。「いやー、センセイちっとも進歩ないですね」とか、「しっかりと受け継がれ、発展していますね、安堵しました」と言って貰えるか。

→ つぎへ

(ISBN9784496054068)

(ISBN9784496054068)