K77.露場風速の解析ー奥日光

著者:近藤 純正・小島喜美男・松島 大・大門禎広・赤坂 毅

中禅寺湖の近くに設置されている日光(奥日光)観測所の露場北側と露場内で露場風速

を観測した。地形の傾斜角4°を用いて、周辺地物の仰角分布を補正した露場広さを用

いれば、露場通風率と露場広さの関係は、平坦地で得られている関係とよく対応する。

(完成:2013年7月31日予定)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法など)の参考・利用に際しては”近藤純正ホームページ”

からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2013年7月24日:素案の作成

目次

77.1 はしがき

77.2 露場風速計の設置

77.3 仰角の測量

77.4 風速比と風向差

77.5 露場広さと露場通風率

77.6 各地の露場通風率

77.7 まとめ

77.1 はしがき

環境の維持・管理の原則

重要な気候観測所近傍の環境を維持・管理するのに次の3つが必要である。

①露場から周辺地物の仰角・高さ・水平距離を方位5°間隔で測量すること。

②露場内の高度 1.5~2mで風速(露場風速)を観測すること。

③露場周辺の樹木等が観測の障害にならないか将来環境を予想すること。

①により、露場の周辺、概略30~400mの範囲の環境変化がわかる。仰角αを示す地物

の高さ h とそこまでの水平距離 X を測る意味は、仰角の測定値がどの位置にある

地物によるものか、周辺環境の詳しい情報を得るためである。

②により、露場内および露場フェンスの外側に雑草・低木が生えれば、風速比

(=露場風速/測風塔風速)が変化し、露場内から近傍50m程度までの環境変化が

分かる。露場フェンスの外側に成長する低木は、①の測量値には反映されないので、

①と②を総合して環境変化を評価する。

③は観察力と想像力によるものであり、低木のうちに早めに除去し、先送りしない

こと。いずれも記録に残し、長期資料の解析に役立てる。

仰角αの変化、すなわち1/tanα=X/h(X:露場空間の広さ、h:地物の高さ)の30%の

変化と、風速比または露場通風率の10%の変化が大きな環境変化であり、これ以上の

変化が生じないように管理しなければならない。

日光(奥日光)観測所で露場風速を観測する目的

観測所周辺の地形は平坦地、斜面、丘(尾根状の半島)の3つに分類される。斜面に

ある観測所でも、周辺地物の仰角は水平面を基準として測量する。観測所の風通しの

良し悪しを表す「露場通風率」は仰角分布から計算される「露場広さ」と密接な関係

がある。斜面では風は地形に沿うように吹くために、地形の傾斜角を補正した仰角から

計算される「露場広さ」を用いることになる。

宮古観測所では斜面の例として露場風速を観測した。もう一つの例として日光観測所

でも観測を行い、同様の補正方法が適当かどうかを確かめる必要がある。

解析に用いる資料

これまでと同様に、測風塔風速が3m/s以下の資料は除外する。解析に利用した資料と

条件は次の通り。

露場風速計の設置場所:日光観測所の北側(露場外)と露場内

測風塔風速>3m/s(この条件のデータを全資料とよぶ)

測風塔風速計の高度:ZA=11.3m

露場風速計の高度:

Zr=1.57m(露場外)

Zr=1.52m(露場内)

露場通風率の定義

風速比=露場風速 / 測風塔風速・・・・・・観測値

風速比理想値=Ur/UA=ln(Zr/zo) / [ln(ZA-d)/zo], zo=0.003m

=0.760(露場外)

=0.756(露場内)

露場通風率(%)=風速比 / 風速比理想値

77.2 露場風速計の設置

露場風速は超音波式風速計(ウインドソニック、PGWS-100-1、乾電池式)で観測する。

観測は1秒間隔で風速・風向をデータロガーに収録する。このデータから10分間平均の

風速・風向および風速変動と風向変動の標準偏差を求める。

測風塔の10分間平均の風速・風向と比較し、風速比(=露場風速/測風塔風速)と風向

差(=露場風向-露場風向)、乱流強度(=風速変動/平均風速)、風向変動の標準

偏差、露場通風率を求める。

露場外の観測(露場の北側、二荒山神社所有の敷地内)

露場外の写真は図77.1~77.5に示した。ほぼ真東には仰角35°前後の高い樹木が

あるが、下のほうの枝が無く空いており(図77.2)、仰角の大きさの割に風通りは

よい(図77.11)。

今後の管理では、下枝が伸びてくれば風止め作用として働くので、所有者と相談して

早めに切り落とすこと。この樹木は露場内から見ると北東方向にあり仰角は30°前後

である。なお、日光(奥日光)観測所では年間の靜穏時も含めると北東寄りの風

(北北東、北東、東北東)の頻度は約15%である。

図77.1 露場の北側に設置した風速計、受感部の高度=1.57m(2013年4月29日撮影)。

北北東から南南西の方向を撮影。

図77.2 北~東方向の写真、横に3枚を合成(「気候応援会」の

「A20.日光観測所」の図20.2に同じ)。

図77.3 南東~南の方向の写真、横に2枚を合成(「気候応援会」の

「A20.日光観測所」

の図20.3に同じ)。

図77.4 南西の方向の写真(「気候応援会」の

「A20.日光観測所」の図20.4に同じ)。

図77.5 西~北西の方向の写真、横に2枚を合成。右に男体山の山裾が写っている

(「気候応援会」の「A20.日光観測所」

の図20.5に同じ)。

露場内の観測

露場内の写真は図77.6~77.8に示した。

図77.6 露場内に設置した風速計(中央下部に写っている白い箱の手前に建つポールの

先端)、受感部の高度=1.52m(2013年5月27日撮影)。北西から南東方向を撮影。

図77.7 北方向(左)と東方向(右)。

図77.8 南方向(左)と西方向(右)。

77.3 仰角の測量

周辺地物の仰角αはセオドライトで測量した。真北は磁石の方位に偏角7.5°西偏を

補正して決め、仰角αは方位5°間隔で測量した。

北に男体山があり、付近の地表面は北に高く南が低くなっている。観測所の東側に

接する南北に通る坂道の傾斜を測ると約3.5°であった。傾斜角を4°として仰角を

補正して求めた露場広さは次の通りである。ただし、カッコ内は斜面の傾斜を補正

しない水平面を基準とした値である。

定義:方位別の露場広さ=X/h=1/tanα

露場外(カッコ内は水平面基準の値)

仰角の平均:<α>=13.3±7.8°(13.4±9.4°)

露場広さ1:1/<tanα>=1/<h/X>=4.1(4.1)

露場広さ2:<1/tanα>=<X/h>=5.8±3.4(8.5±8.1)

パラメータ比:露場広さ2 / 露場広さ1=1.39(2.08)

露場内(カッコ内は水平面基準の値)

仰角の平均:<α>=10.0±5.2°(10.0±6.7°)

露場広さ1:1/<tanα>=1/<h/X>=5.6(5.5)

露場広さ2:<1/tanα>=<X/h>=7.2±3.9(9.6±7.8)

パラメータ比:露場広さ2 / 露場広さ1=1.29(1.73)

ただし、<>は全方位の平均値を表す。パラメータ比が大きいほど、方位による空間

広さが一様でなく「風道」が多いことを意味しており、空間の広さの割に風通しが良い

ことを表す。

仰角の補正方法

地形傾斜があるときの仰角の補正方法は次の通りである(

「K67.露場風速の解析―宮古」の66.5節を参照)。

斜面の傾斜角をφ、その傾斜の下がる方位を θとすると、ある方位βの補正

仰角 α’ (β)は次式によって計算する。

補正仰角α’(β)=仰角測量値α(β)+φcos(β-θ)

日光では傾斜角はφ=4°、 その下がる方位は

θ=180°(南)である。

(例) 南東の方位(β=135°)、仰角測量値α(南東)=3.0°

補正仰角α’(南東)=3.0°+4°cos(135°-

180°)

=3.0°+(4°×0.7071)=5.8°

以上によって補正仰角 α’ を求める。

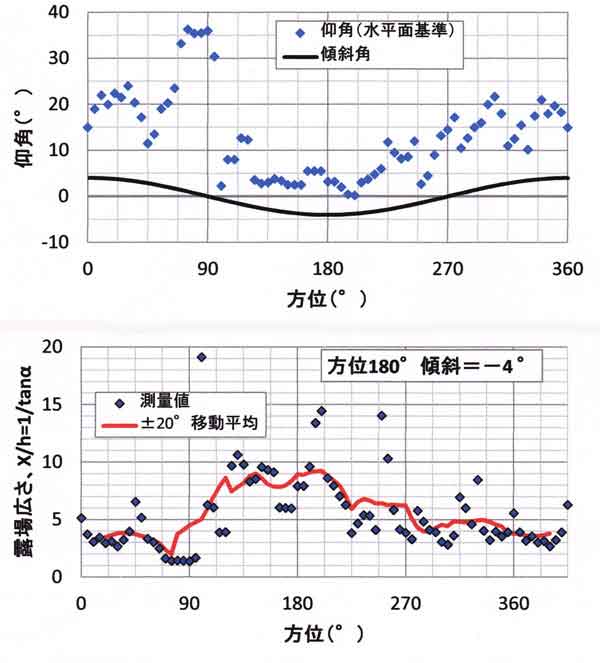

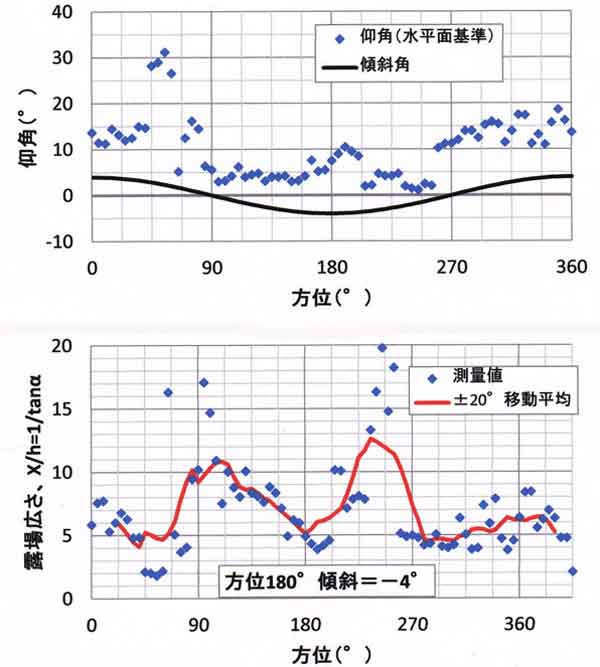

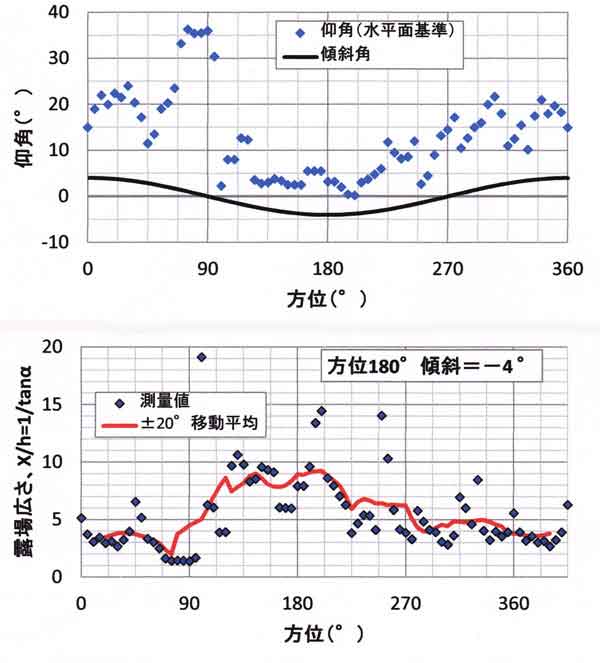

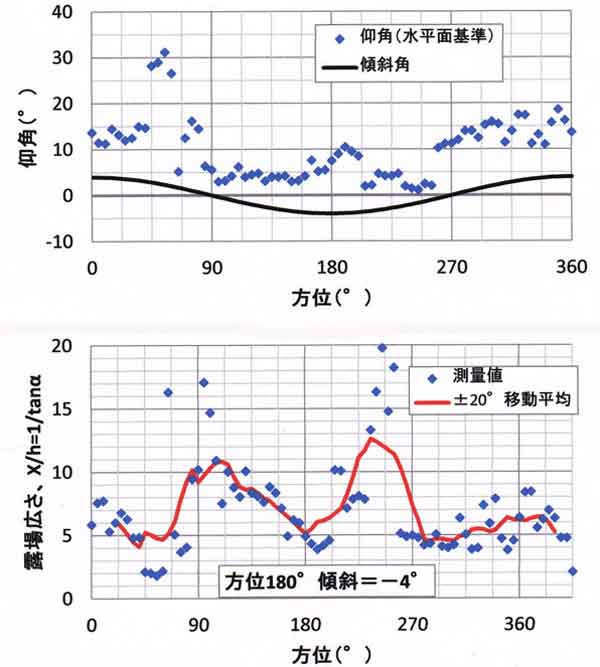

図77.9(露場外)と図77.10(露場内)は仰角と露場広さの方位角分布図である。

仰角の測量値に基づいて計算した露場広さ(=X/h=1/tanα)の方位角分布はそれぞれ

の下図に示されている。赤実線は露場通風率の解析(後述)に使用する露場広さで

ある。

図77.9 露場北側の広場(露場外)における仰角分布(上図)と露場広さ分布(下図)。

上図のプロットは測量値(水平面基準)、黒線は S-Nの傾斜角4°の単純斜面の

基準面、プロットと基準面(黒線)の差が補正された仰角。

下図のプロットは傾斜角4°を補正した露場広さ、赤線は±20°範囲の移動平均値。

図77.10 露場内における仰角分布(上図)と露場広さ分布(下図)。記号の説明は

図77.9に同じ。

備考:仰角の測量およびその利用上の注意:

(1)仰角α<1.8°のときの取扱い

(2)樹木等の場合、仰角の平均値を読む

(3)露場通風率と露場広さの関係を調べるときの、仰角の移動平均値

(4) 遠くの電柱、露場内の機器などの取り扱い

については、次をクリックして参照のこと。

クリックして次の

「仰角の測量およびその利用上の注意」を参照し、プラウザの「戻る」を

押してもどってください。

露場外の図77.9によれば、南東~南が比較的に開けており、露場広さは8~9程度で

あるが、西~北~東は樹木などがあり露場広さは5以下である。

露場内の図77.10によれば、東南方向と南西方向が少し開けており、露場広さは8~12

程度であるが、他の方位は5前後である。

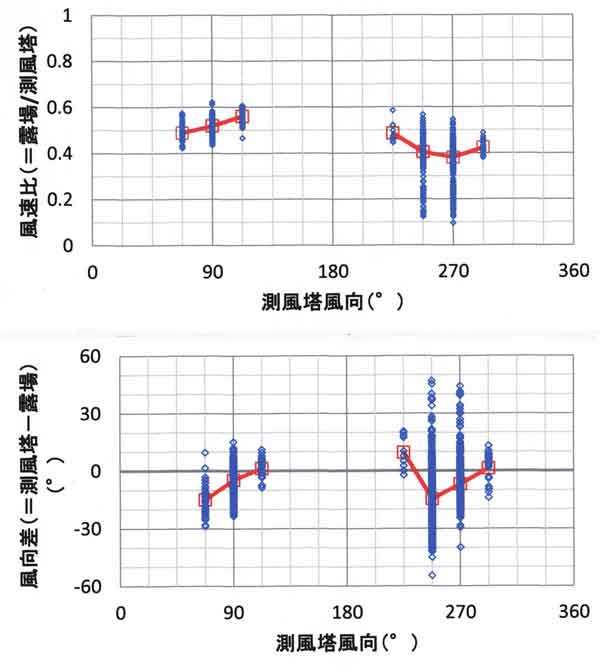

77.4 風速比と風向差

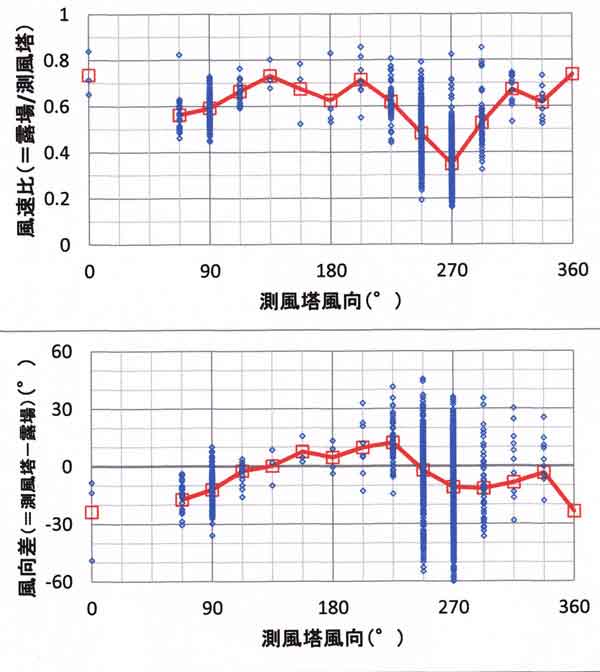

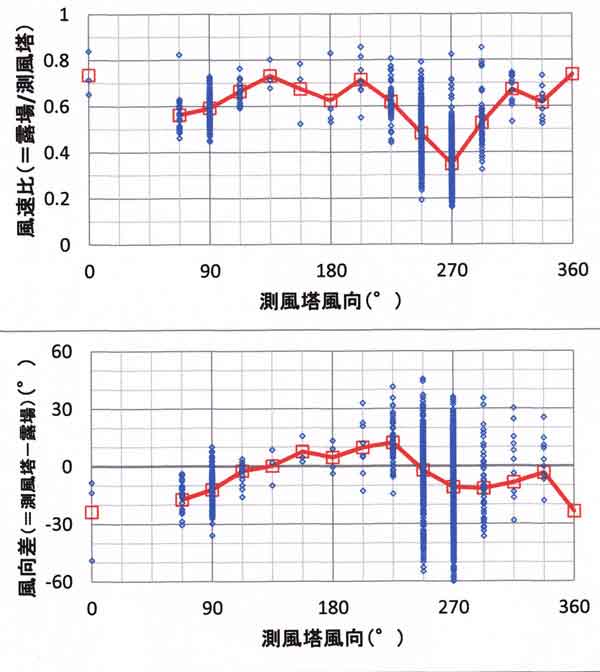

露場外(2013年4月29日~5月27日、29日間)

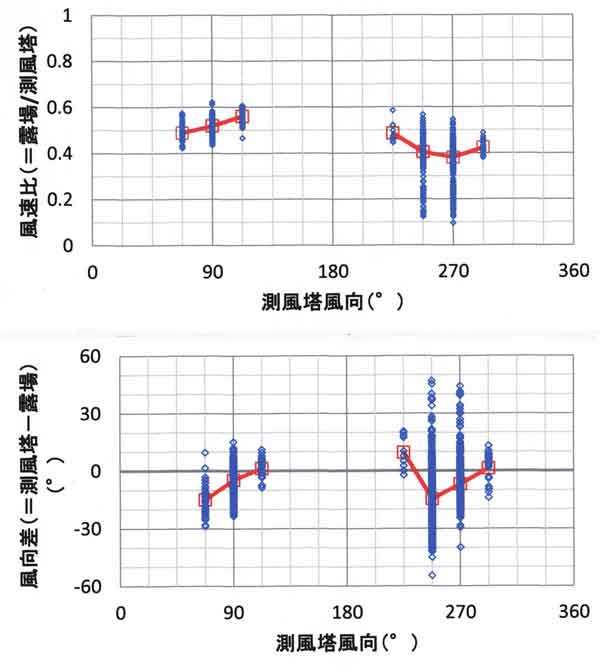

図77.11(上)は風速比(=露場風速/測風塔風速)の風向依存性である。風速比の

平均値(赤四角印と赤実線)は0.4~0.7の範囲に分布している。風向差(下図)は

平均的にほぼゼロであるが、南寄りの風速のときプラスに、それ以外のときマイナス

になっている。

図77.11 日光観測所(露場外)における風速比(上)と風向差(下)の風向依存性。

プロットは10分間値、赤四角印付き実線は平均値である。

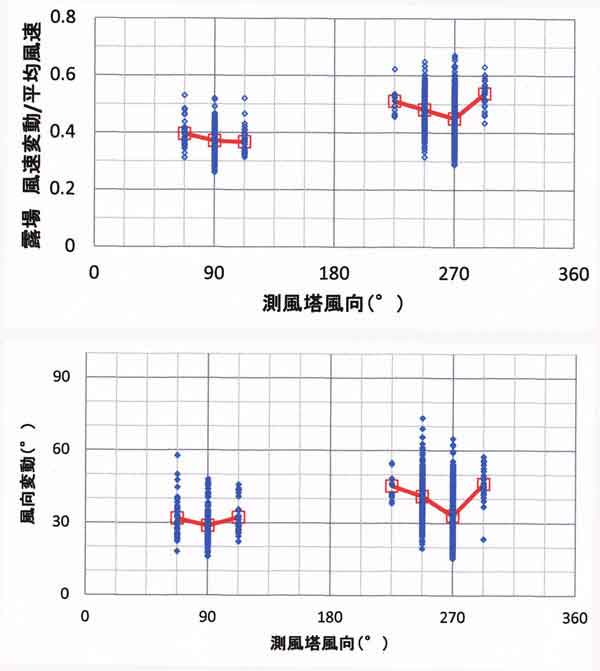

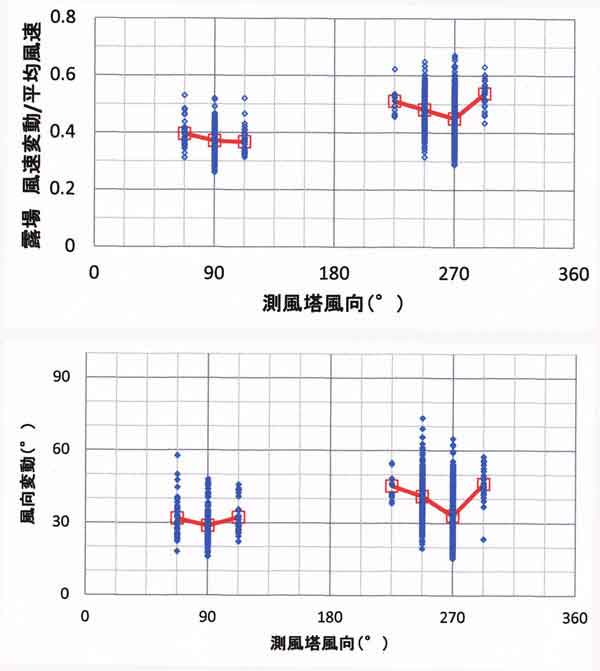

図77.12は乱流強度(上)と風向変動の標準偏差(下)である。乱流強度は東寄り~西

寄り風向のとき0.4前後であるが、北西寄りの風向では0.6程度と大きくなる。

風向変動の標準偏差は30~50°であるが、乱流強度が大きくなる北西寄り風向では

80~90°、つまり渦巻きの特徴となる。この観測所は地形の関係で卓越風向は等高線

に沿うような東・西風であり、たまに吹く北西寄りの風(21/1770≒1%の頻度)はごく

局所的な風とみてよい。

図77.12 日光観測所(露場外)における露場風速の乱流強度(上図)と風向変動の

標準偏差(下図)。プロットは10分間値、赤四角印付き実線は平均値である。

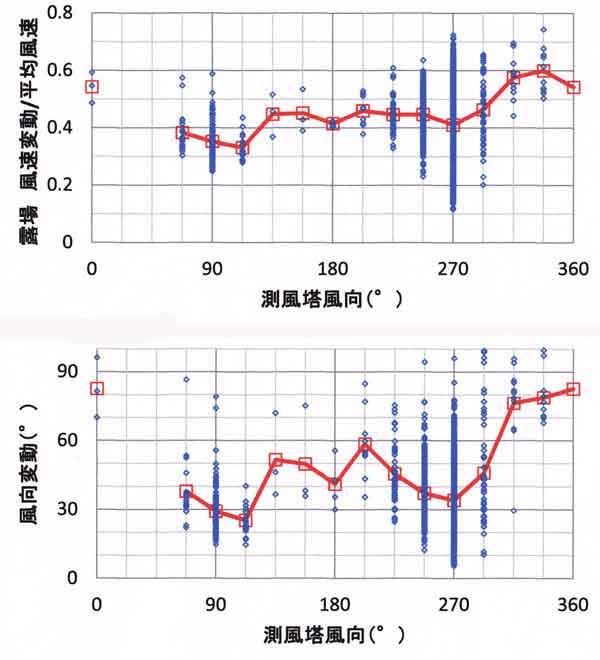

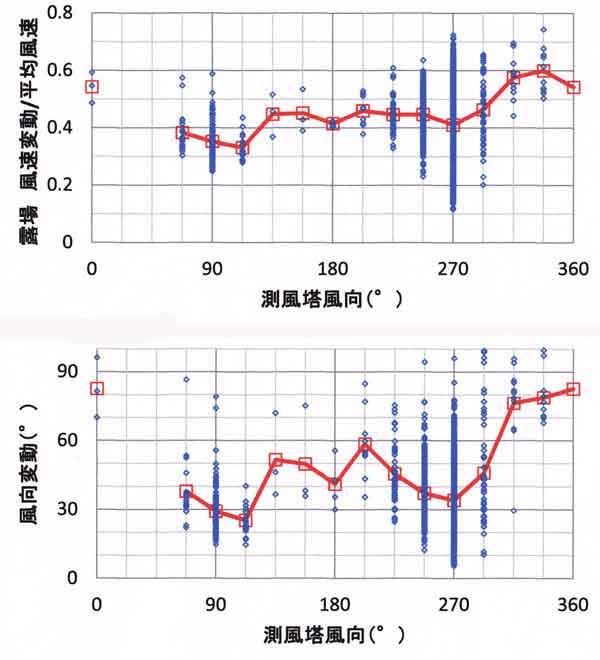

露場内(2013年5月28日~7月17日、51日間)

図77.13(上)は風速比の風向依存性である。風速比の平均値(赤四角印と赤実線)

は0.40~0.56の範囲に分布している。風向差(下図)は平均的にほぼゼロであり、

プラス・マイナスの傾向は露場外(図77.11)に似ている。ただし、この観測期間中の

風はほとんどが東風(191/1627=12%)と西風(904/1627=56%)であり、16方位中の

9方位でまったく吹かない(ただし本観測期間中、解析の条件:測風塔風速>3m/s)。

図77.13 日光観測所(露場内)における風速比(上)と風向差(下)の風向依存性。

プロットは10分間値、赤四角印付き実線は平均値である。

図77.14 日光観測所(露場内)における露場風速の乱流強度(上図)と風向変動の

標準偏差(下図)。プロットは10分間値、赤四角印付き実線は平均値である。

図77.14は露場における乱流強度と風向変動の標準偏差である。東風と西風を比べると、

西方向は露場広さが狭いために風速比が小さく、乱流と風向変動が大きい。それは、

露場の真西に接して建てられている家、およびその遠方の樹木の影響(家が無くても

樹木の影響)であると考えられる。

すなわち、図77.9(露場外)と図77.10(露場内)を比べてみても、露場広さが両方

とも5程度の同じ値であることから理解できる(図77.5と図77.8右も参照)。

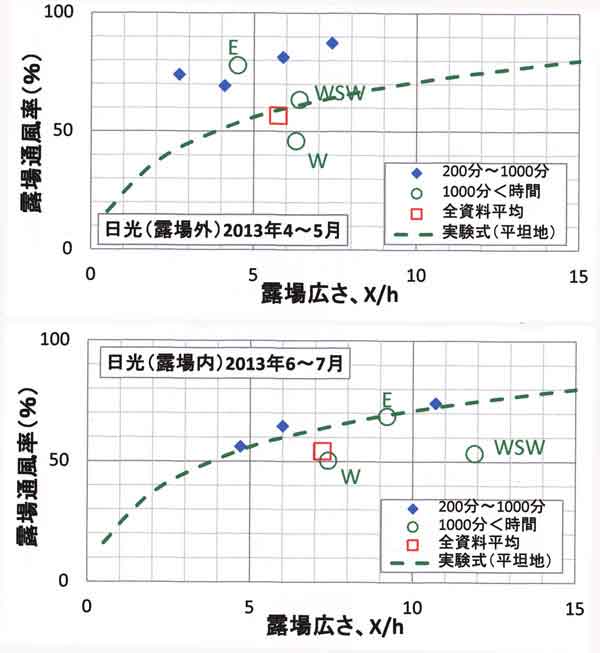

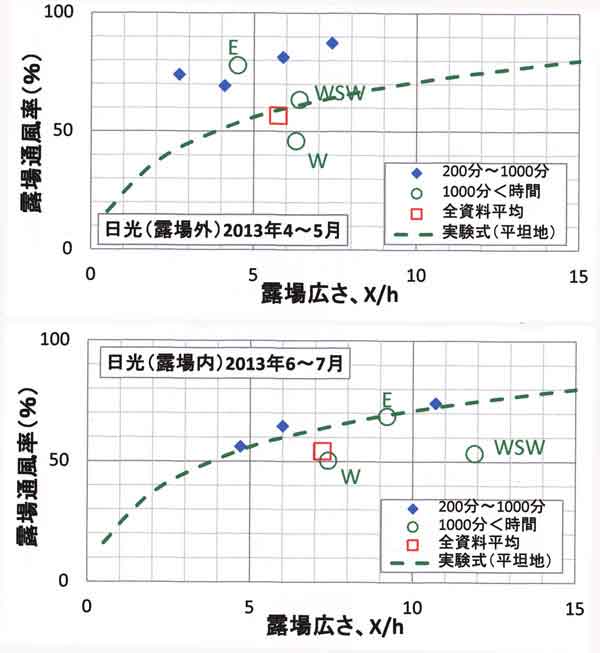

77.5 露場広さと露場通風率

風速比は露場風速計と測風塔風速計の高度(Zr, ZA)によって変わるので、この節では

露場通風率について調べる。

図77.15は各方位の露場通風率と露場広さの関係、上図は露場外、下図は露場内で

ある。塗りつぶしの小さいプロットは頻度の少ない資料、緑丸印は観測時間>1000分

(10分間記録で100回以上)の確かな資料と見なしてよい。図中の緑文字は測風塔風向

である。

上図(露場外)から見てみよう。東風を表す緑文字の"E"プロットは緑破線から上に大きく

離れている。これは、図77.2の右寄りに写っている背丈の高い樹木の方向から吹く風

であり、仰角から定義される露場広さは狭いことによる。前述したように、この樹木の

下のほうには枝が無く、仰角の割に風は通り抜けてきやすい。そのため、東方位の

実質的な露場広さはもっと広いと見なされる。

赤四角印は全資料平均値であり、従来の実験式(緑破線)とほぼ一致している。

図77.15 日光における露場通風率と露場広さとの関係。上図:露場外、下図:露場内、

緑破線:平坦地における実験式、赤四角印:全資料平均値(その横座標は「露場広さ2」)。

次に下図(露場内)を見てみよう。"WSW"のプロットが緑破線よりかなり小さい。

図77.8(右)からも分かるように、露場の真西にある家の左側(西南西方向)の仰角は

小さく露場広さが広い割には風通しは悪いことを意味している。

全資料平均値(赤四角印)は緑破線より小さめであるが、ばらつきの範囲内にある

(後掲の図77.16を参照)。

77.1 露場外における風速比と露場通風率のまとめ、2013年4月29日~5月27日(29日間)

X/h=1/tanα:各方位の露場の広さ(±20°範囲の移動平均値)

ただし全資料平均値(測風塔風速>3m/s)のX/hは「露場の広さ2」(=<1/tanα>)

風向:測風塔風向(ZA=11.3m)

露場風速計高度:Zr=1.57m

資料数:10分間平均値の資料数、ただし測風塔風速>3m/sのとき

露場通風率は観測時間>200分(10分間の観測数>20)のみを記載

風向 風速比 露場通風率 資料数

X/h (°) (%)

3.8 0 0.736 ---- 3

3.6 22.5 ---- ---- 0

3.7 45 ---- ---- 0

2.7 67.5 0.562 74.0 20

4.5 90 0.592 77.9 152

7.4 112.5 0.665 87.4 20

8.2 135 0.731 ---- 3

8.0 157.5 0.674 ---- 3

9.0 180 0.624 ---- 4

9.0 202.5 0.715 ---- 9

5.9 225 0.618 81.4 49

6.4 247.5 0.482 63.5 445

6.3 270 0.349 46.0 992

4.1 292.5 0.527 69.3 49

4.8 315 0.672 ---- 11

4.9 337.5 0.615 ---- 10

5.75 全資料平均 0.431 56.7 1770

表77.2 露場内における風速比と露場通風率のまとめ、2013年5月29日~7月17日(51日間)

X/h=1/tanα:各方位の露場の広さ(±20°範囲の移動平均値)

ただし全資料平均値(測風塔風速>3m/s)のX/hは「露場の広さ2」(=<1/tanα>)

風向:測風塔風向(ZA=11.3m)

露場風速計高度:Zr=1.52m

資料数:10分間平均値の資料数、ただし測風塔風速>3m/sのとき

露場通風率は観測時間>200分(10分間の観測数>20)のみを記載

風向 風速比 露場通風率 資料数

X/h (°) (%)

6.2 0 ---- ---- 0

5.9 22.5 ---- ---- 0

5.2 45 ---- ---- 0

6.0 67.5 0.489 64.6 40

9.2 90 0.520 68.7 191

10.7 112.5 0.561 74.2 33

8.7 135 ---- ---- 0

7.1 157.5 ---- ---- 0

5.1 180 ---- ---- 0

6.5 202.5 ---- ---- 0

11.2 225 0.486 ---- 11

11.9 247.5 0.404 53.4 422

7.4 270 0.381 50.4 904

4.7 292.5 0.424 56.1 26

5.0 315 ---- ---- 0

5.3 337.5 ---- ---- 0

7.22 全資料平均 0.411 54.3 1627

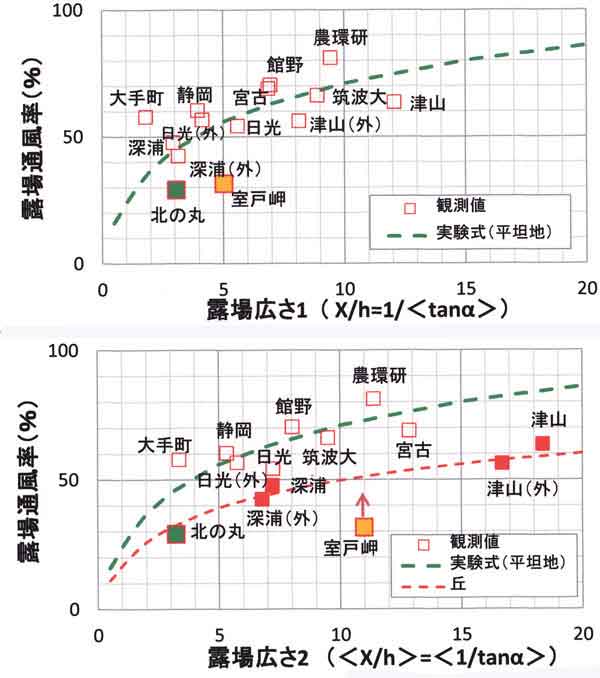

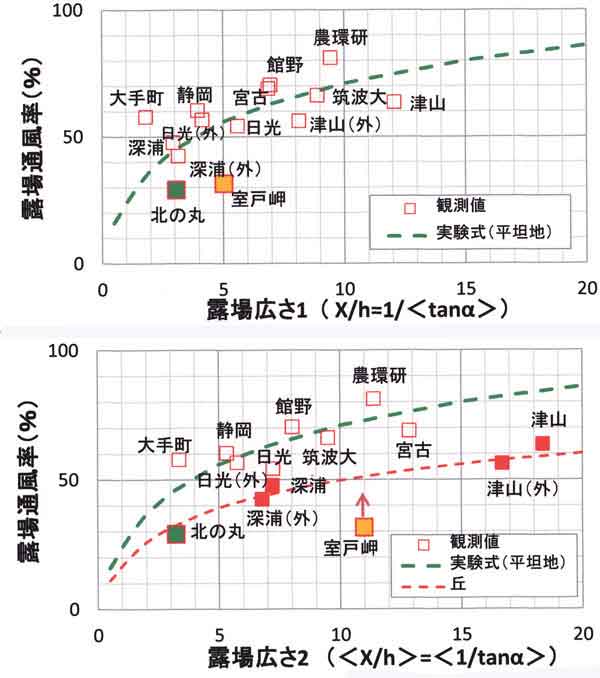

77.6 各地の露場通風率

図77.16は、これまでの一連の研究によって得られた各地の全資料平均の露場通風率と

露場広さの関係である(ただし、津山は観測期間中に偏った風向が卓越したため、

全方位平均値)。横軸は、上図では「露場広さ1」(=1/<tanα>=1/<h/X>)

で表し、下図では「露場広さ2」(=<1/tanα>=<X/h>)で表してある。

「露場広さ2」は、仰角αの平均値が大きくても開けた方位があれば(風の通り抜け易

い方位があれば)、大きくなるパラメータである。そのため、全体的な傾向をみるのに

用いる。

各地における露場風速の観測結果でも説明したように、観測所は平坦地と斜面、及び

丘地形に分類される。斜面(宮古)は地形の傾斜を補正した仰角から計算される露場

広さを用いれば、平坦地と同じ「露場通風率と露場広さの関係」が成りたつことが

分かっており、日光でも同様であることが分かる。

図77.16 各地における露場広さと露場通風率の関係、全資料平均(ただし津山は

全方位平均)の関係。上:横軸は露場広さ1、下:横軸は露場広さ2で表してある。

記号の(外)は露場外の公園などにおける観測値を意味する。

緑破線:平坦な林内空間で得た実験式

赤破線:丘の関係(深浦、津山)

図中の緑塗り四角印(北の丸露場)は露場通風率が小さめである。この露場は特殊で

あり、露場広さを定義する面積の範囲内に低木が密に存在することで通風が

特別に悪い(「K65.北の丸露場の風速減率と周辺の森林遮蔽率」

)。

下図において、赤塗り四角印は丘(深浦、津山)を表し、平坦地で得た実験式(緑破線)

の約70%の露場通風率となっている。丘で露場通風率が小さくなるのは、

(1)斜面・崖を吹き上げる風の特徴によること

(2)風下側にある樹木による風止め作用が重なったこと

(3)測風塔風速が強めになることによる

詳しくは、「K72.露場風速の解析―津山2」の図72.1、

及び同章の表72.1の下に書いた説明を参照のこと。

室戸岬の露場通風率は、丘で得られた関係よりもさらに小さく、平坦地(緑破線)

の45%である。室戸岬の測風塔は露場から離れた南方の尖った岬の尾根にあり、

測風塔風速が1.36倍ほど強めに観測されている。

詳しくは、「K74.露場風速の解析―室戸岬」を参照のこと。

77.7 まとめ

日光(奥日光)観測所の露場の北側(露場外)と露場内において露場風速を観測し、

方位別の露場通風率(風通しの良し悪しを表すパラメータ)を求めた。

(1)日光観測所は北側に男体山があり、卓越風向は東・西風である。

(2)観測所一帯は北に高く南に低い地形であり、傾斜角4°を用いて仰角を補正して

求めた露場広さを用いると、露場通風率と露場広さの関係は平坦地で得られた従来の

結果とほぼ一致する。

(3)各地の露場通風率をまとめると、全資料平均の露場通風率は「露場広さ2」の

関数で表され、平坦地と丘に大別される。

日光観測所は内陸にあり全般的に風が弱い。今回の露場内における試験観測の期間中

(5月下旬~7月中旬)、風速が弱く解析に利用できる測風塔風速>3m/s の条件では、

風向はほとんど東・西であり、他の風向のデータがとれなかった。

それゆえ、今後行う環境調査目的の露場風速の観測では、降雪期は避けるして、降雪

がほとんどなくなる4月の初めから11月末の期間に行うことが望ましい。

謝辞: 観測では、露場の北側にある二荒山神社所有の敷地内に超音波風速計

を設置させていただいた。また、露場内への設置に際しては、宇都宮地方気象台の

お世話になった。