K115.新宿御苑の気温水平分布(2)

著者:近藤純正・内藤玄一

東京の新宿御苑で晴天日中の気温の水平分布を観測した。広い芝地の気温を基準とする

気温差は、日射量が十分に入る芝地と木漏れ日率が20%以下の林内に大別される。公園内の気温は

±1℃の範囲内にあり、最高温地点と最低温地点の気温差の幅は1.5℃である。

なお本報告では、新宿御苑のほか各地の公園で4~9月に観測された木漏れ日率と気温差の関係も

まとめた。(完成:2015年10月25日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2015年10月21日:素案の作成

2015年10月23、24日:細部に加筆・修正

2015年10月25日:図115.2の下のほうに備考1を加筆

目次

115.1 はしがき

115.2 観測方法

115.3 気温差の水平分布・風下距離との関係

115.4 木漏れ日率と気温差の関係(各地公園)

115.5 まとめ

観測協力機関:

環境省自然環境局新宿御苑

115.1 はしがき

従来の認識

森林内は日陰が多く、風通しがよければ、体感としては実際の気温以上に低く感じる。このことから、

「森林内はとても涼しい」が常識となっている。

これまでの筆者らによる、東京都内(北の丸公園、新宿御苑、明治神宮・代々木公園)、つくば市内

(洞峯公園、農環研の森林、高層気象台の森林)や、平塚市内の公園や防砂林などにおける観測

結果によれば、林内の気温は林外の広い芝地の基準点に比べて、ほとんどの場合、±1℃以内にある。

この気温差は、放射影響の大きい通常の気温計で観測する場合の誤差に匹敵する。そのため、

森林内の気温分布を正しく知ることはできなかった。

気温観測の誤差

屋外での気温観測は簡単なようだが、とても難しい。市販の通常気温計では

1~2℃の誤差、極端な場合は5℃以上の誤差がある。この誤差を知らずに測定している

研究者たちは多い(「K98.自然通風式シェルターに及ぼす放射

影響の誤差」を参照のこと)。

気象庁や農業関係機関が用いている強制通風式の気温計でも、晴天日中は0.3~0.4℃ほど

の放射影響による誤差がある(「K99.通風筒の放射誤差(気象庁

95型、農環研09S型」を参照のこと)。

放射影響の大きい気温計を用いて森林内で観測する場合、日陰の少ない森林

外縁部では気温は高めに観測され、日陰の多い森林内部では放射影響は小さくなる。

その結果、見かけ上の気温分布として森林内部が非常に低温として観測されることがある。

新しい考え方

高精度気温計を用いた筆者らのこれまでの研究によれば、気温分布は

水平スケール30m~100m程度の局所的空間の風通し、及び地表面がアスファルト舗装

か芝地などの種類によって大きく異なる。それゆえ、都市ヒートアイランドや森林

クールアイランドについて、従来の同心円型の等温線を描く表現から、新しい表現方法

へと進化していくべきだろう。

すでに別章で示したように、樹木・建物など障害物近くの風速(風通し)は空間広さの

関数で近似的に表される。空間広さとは、観測点から周辺を見たときの樹木・建築物まで

の距離を X、樹木・建築物の高さを h、その仰角をαとしたとき、次式で表される。

空間広さ:X/h=1/tanα

現実の風向は時間変動するので、主風向の方位の±20°範囲で平均した空間広さを

用いる。長時間では、風向が大きく変動する場合は方位360°について平均した

空間広さを用いる。

空間広さについての詳細は、

「K57. 森林内の開放空間の風速」、

「K63. 露場風速の解析ー北の丸と大手町」、

「K64. 観測露場内の地物の仰角測量」、

「K75. 日だまりの気温―各地の観測結果」

などが参考になる。

空間広さ=1は、α=45°である。森林内では空間広さは 1 以下に相当し、空間広さ

を用いるのは適当でなくなる。それゆえ、森林内では見通しが良好か不良のパラメータを

用いる。

一方、林内気温を決める林床の放射環境を表すパラメータとして、「木漏れ日率」を

用いる。

林内外の気温差は林床の放射環境「木漏れ日率」と「見通し」の兼ね合いに依存する。

風通しの良し悪しは、見通しと関係する。

次の「林床の木漏れ日率と林内の見通し(詳細)」

をクリックして参照してください。その後、プラウザの「戻る」を押してもどってください。

東京都心部には比較的広い森林公園が数か所あり、それぞれの特徴をもつ。明治神宮境内

は大部分が自然に近い森林に覆われているのに対し、それに隣接する代々木公園はよく手入れされ、

林内は見通し良好で100m以上の遠方まで見える。

新宿御苑の特徴

これら公園の特徴と異なる新宿御苑がある。

図115.1は新宿御苑の航空写真である。

この写真では北は上である。ほぼ北西から南東に細長く延びる範囲はよく手入れされた

大規模芝地である。中規模芝地のほか、写真では探すのが少し難しいが小規模の草・芝地

も多い。

面積58ha(=58万m2)の新宿御苑は、小規模林と小規模芝地が混在し、

日本庭園、西洋庭園、桜園地、ツツジ山、モミジ山、池(上の池、中の池、下の池、

玉藻池)がある。大規模芝地・小規模芝地は日当たりが良いのに対し、

夏期の十分着葉した林内は木漏れ日率が低く20%未満が多い。

図115.1 新宿御苑の航空写真(カシミール、電子国土空中写真より)。

本シリーズ研究の目的

こうした特徴をもつ新宿御苑について気温水平分布の特徴を明らかにし、

・ 森林公園内に設置されている気象観測所(例:北の丸露場)の管理指針

・ 快適な森林公園の管理指針

に役立てることである。

林内気温を決める要因

森林内外の気温は日射量・季節に依存する。季節変化については、続報でも示す予定であり、すでに

一部を報告してきた(「K101.森林公園内の気温ー北の丸公園と自然教育園」、

「K107.林内気温の日変化・季節変化、春~入梅期」)。

ここでは日射量の比較的多い4月~9月期の晴天日(快晴日または日射の多い薄曇日)を想定すれば、

林外に比べて林内が高温になるか低温になるかを決める主な要因は次の5つである。

(1)林床の放射環境(日射量がいかほど届くか)

(2)林内の熱拡散(風通しがよいかどうか)

(3)林床面下の貯熱効果(雨後の土壌水分が多いとき地温・気温の上昇は遅れる)

(4)ボーエン比の気温依存性(気温の異なる春と夏で樹木による加熱効果が異なる)

(5)森林上の一般風速(強風時は気温が一様化される)

これらの要因を意識してデータ解析する。

林内の日射量の分布はまだら模様であり、通常の方法では難しいが、筆者らは林内観測用の

日射計を用いて独特な方法で観測し、木漏れ日率と林床の日射量の関係は得られている

(「K113.林内の日射量と木漏れ日率の測定」)。

その結果によれば、両者は1対1の関係にあるので、簡単に目視できる「木漏れ日率」を

本シリーズ研究では用いている。

森林の規模としては森林公園や防風林を想定し、面積が100m平方~1000m平方程度の

森林を対象として、林内の見通しの良好・不良による気温の振舞いに注意する。

115.2 観測方法

気温観測は高精度の強制通風式気温計を用いて行なう。この気温計の総合的誤差(通風筒

に及ぼす放射影響を含む)は0.03℃程度である(「K100. 気温

観測用の次世代通風筒」)。

観測は原則として快晴日または直射の強い薄曇りなど晴天日に行なうこととし、1日の最高

気温が現れやすい時間帯の11時~15時までの4時間を原則とする。ただし、風向や天気、

木漏れ日率の時間変化などの条件によって短縮することもある。

気温のサンプリングは20秒ごとに行ない、4時間の平均気温をもとめる。観測では

Pt1000オーム、受感部の直径は2.3mmの細いセンサーを用いる。

通風式気温計は伸縮棒(長さ0.85m~2m)の上端に取り付け、三脚に載せて気温は

自動記録する。通風筒の吸気口の地表面からの高さは1.5mとする。気温計の

うちの1台は広場基準点で、他は中・小規模芝地と林内で観測する。

気温差の定義:

林内と広場基準点の平均気温の差は次式で定義する。

気温差=林内気温-広場基準点の気温

広場基準点の気温とは、周囲が開けて空間広さが広い芝地上の気温である。

気温差がプラスのときは林内が高温、マイナスのときは林内が低温である。

新宿御苑では、大規模芝地(イギリス風景式庭園)の中央やや北西寄りを広場基準点として

選んだ(図115.2上図の中央左寄りの二重丸印)。

観測は2015年7月11日(快晴)と12日(薄雲の晴)、9月5日(晴)と11日(快晴/晴)と

12日(晴)に行なった。晴天日中の新宿御苑の風向は南~南東である。

115.3 気温差の水平分布・風下距離との関係

広場基準点(イギリス風景式庭園の中央やや風下寄り)の気温は:

7月11日 11:00-15:00、気温=29.67℃

7月12日 11:00-14:00、気温=30.47℃

9月05日 11:00-15:00、気温=27.47℃

9月11日 11:00-15:00、気温=27.38℃

9月12日 10:30-14:30、気温=27.72℃

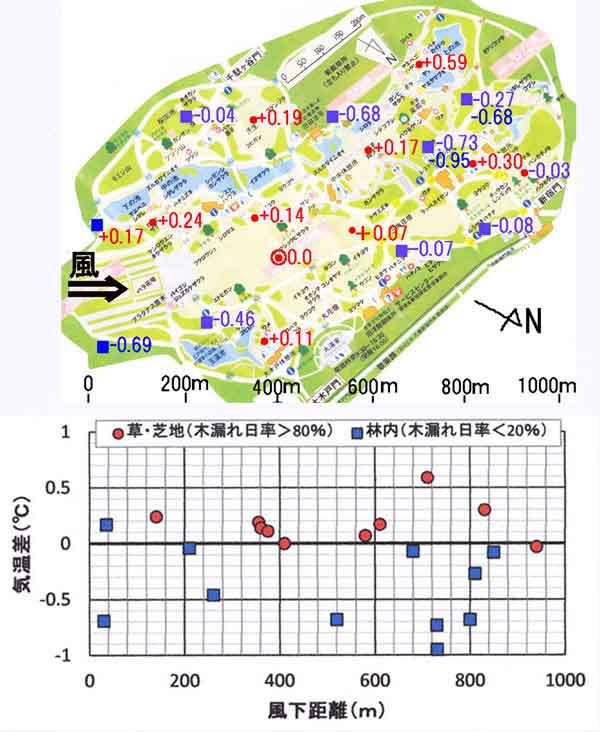

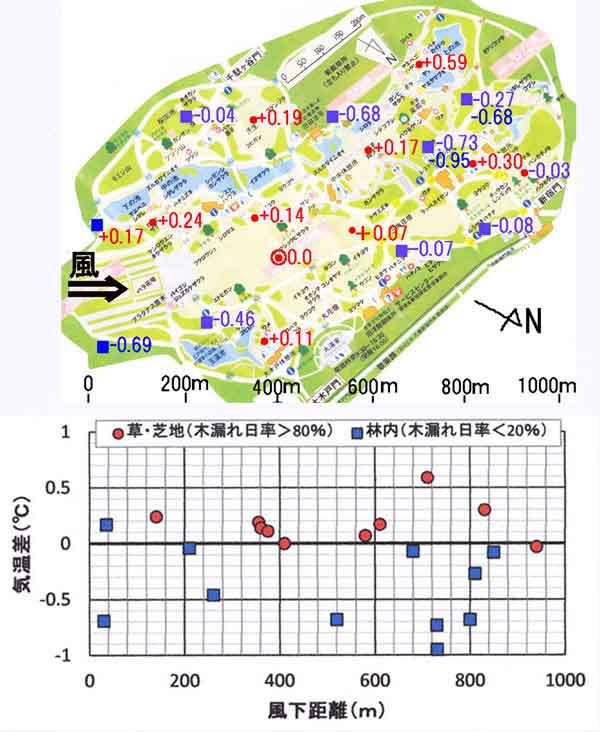

広場基準点を基準とする気温差の分布を図115.2に示した。上段は水平分布である。

図115.2 新宿御苑の気温差の分布。

プラス:基準点より高温(℃)、マイナス:基準点より低温(℃)

上:気温の水平分布、赤丸印は木漏れ日率>80%の芝地、青四角印:木漏れ日率<20%の林内

(方位の北は地図の右下に、1000mのスケールは地図の下に記入してある)

下:気温と風下距離の関係

最高温地点の気温差=+0.59℃

最低温地点の気温差=-0.95℃

気温差の幅=+0.59-(-0.95)=1.54℃

気温差の幅はわずか1.54℃である。高精度気温計を用いたからこそ得られた結果である。

なお、基準点の気温は東京都心部の広域を代表する気温と考えてよい。

つまり、森林公園は市街域より低温であるとは必ずしも言えず、公園内でも風の弱い

日だまりでは、気温は高温である。これは新宿御苑だけの現象ではなく、北の丸公園の

気象庁露場でも晴天日中の気温は市街域・大手町より高温である

(「K105. 北の丸公園の日中の気温分布」、

「K111. 北の丸公園の日中の気温分布(2)」)。

図115.2にプロットした気温差などの資料は表115.1にまとめてある。

備考1:風下距離=35m、木漏れ日率=12%の地点の気温差=+0.17℃について

図115.2にプロットされた気温差のうち、風下距離=35m、木漏れ日率=12%の地点の気温差は

マイナスでなく、+0.17℃である。この地点は見通し良好で、南側にある林外の住宅など建物

が見える。見通しがよいので、林外の都市域からの流入気塊の影響によって気温差はプラスになった

ものと考えられる。

表115.1 観測地点の風下距離、気温差、木漏れ日率、周辺樹木の平均樹高の表

風下距離:図115.2の上図(地図)の下端に示す0mを起点とした風下距離

気温差:広場基準点の気温を基準とした気温、プラスは基準点より高温

木漏れ日率:観測時間中の複数人・複数回の平均値

樹高:観測点周辺の平均的な樹高

月/日 気温計 風下距離 気温差 気温差 気温差 木漏れ日率 樹高

番号 日向 林内 % m

m ℃ ℃ ℃

9/05 k13 30 -0.69 -0.69 8 22

9/11 k13 35 0.17 0.17 12 25

7/12 k8 140 0.24 0.24 83 7

7/11 k8 210 -0.04 -0.04 13 10

7/11 k9 260 -0.46 -0.46 18 14

7/12 k7 355 0.19 0.19 100 21

7/12 k1 360 0.14 0.14 100 10

7/12 k9 375 0.11 96 20

7/11,12 k2 410 0 0 100 12

9/5,11,12 k14 410 0 0 100 12

7/11 k7 520 -0.68 -0.68 5 20

9/12 k16 580 0.07 0.07 100 13

7/12 k16 610 0.17 0.17 96 4

7/11 k13 680 -0.07 -0.07 6 15

7/11 k16 710 0.59 0.59 98 6

7/11 k15 730 -0.73 -0.73 5 20

9/05 k16 730 -0.95 -0.95 8 20

9/11 k16 800 -0.68 -0.68 12 20

7/12 k15 810 -0.27 -0.27 14 20

7/12 k14 830 0.30 0.30 81 25

7/12 k13 850 -0.08 -0.08 8 12

7/11 k14 940 -0.03 -0.03 87 18

115.4 木漏れ日率と気温差の関係(各地公園)

これまでの報告「K102.森林内の気温―湘南海岸公園と平塚市総合

公園」、「K103.林内気温―新宿御苑、神宮の森、

北の丸公園」、「K104.林内気温―つくばの洞峯公園、農環研、

気象研」、・・・・・・・明治神宮・代々木公園の日中の気温水平

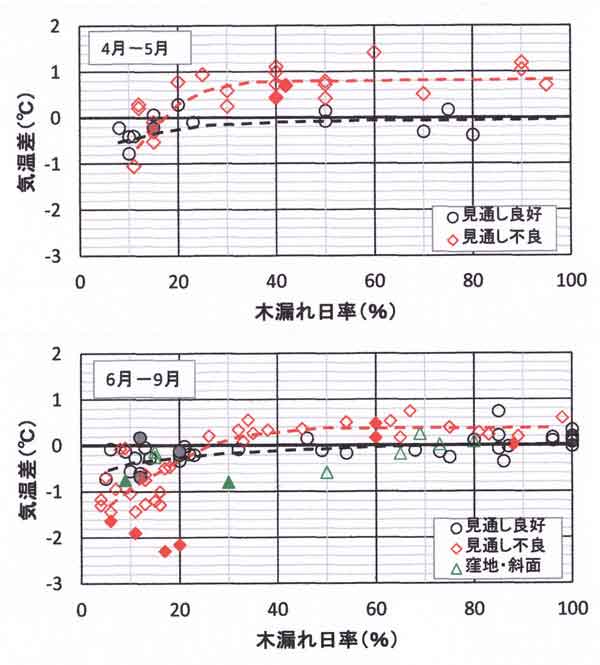

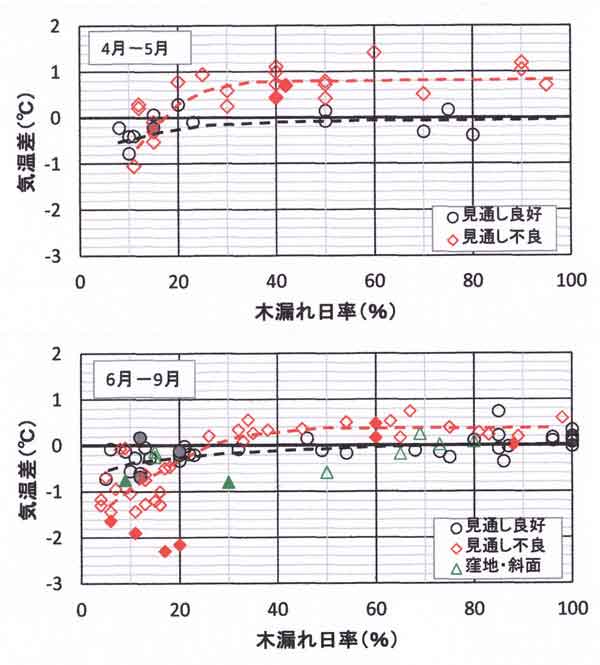

分布(3)」も含めて、木漏れ日率と気温差の関係を図115.3と図115.4にまとめた。

図115.3 木漏れ日率と気温差の関係(快晴または日射の強い薄曇り日)。

黒丸:見通し良好林、赤四角:見通し不良林

上図:4~5月、赤と黒の塗つぶし印は前日が雨

下図:6~9月、赤塗つぶし印は大雨後の晴天日(7/19)、緑と黒塗つぶし印は雨後の晴天日(6/20)

見通し良好林(風通し良好林:黒丸印)と、見通し不良林(風通し不良林:赤

四角印)及び斜面・窪地(緑三角印)は区別し、記号分けしてある。

気温差は、見通し良好林では木漏れ日率>20%ではゼロに近い。しかし、見通し不良林では

プラスとなっているが、季節によって大きく異なる。比較的に低温の4~5月には気温差は

+0.8℃前後で大きいのに対し、高温期の6~9月には+0.4℃前後で小さい。

見通し不良林について4~5月と6~9月で気温差が異なる理由として次の2つがある。

(1)6~9月の高温時はボーエン比(=顕熱 / 潜熱)が小さい

樹木の葉面に強い日射が当たると、そのエネルギーの一部は蒸散に使われ、残りは葉面温度を

上昇させ、顕熱が放出されて大気は加熱される。よほどの強風でない限り、葉面温度は気温

より1℃程度高くなっており、森林は大気を加熱し、冷却することはない。

密な森林の林床上の気温が低いのは、日陰の効果によるものである。樹冠部は日射エネルギー

を吸収し、林床上の気温よりも高温になっている。

放射エネルギーの顕熱と潜熱への配分比(ボーエン比=顕熱/潜熱)は気温に大きく

依存する。これをボーエン比の気温依存性という。高温時(夏)は、たとえ同じ放射量

の条件でも、森林が大気を加熱する顕熱輸送量は相対的に小さくなる。

(2)6~9月は着葉が多く、観測点周辺一帯は林床の日射量が少なく相対的に低温である

木漏れ日率は、観測点の周辺約20m範囲内の木漏れ日率で定義している。

また見通しの定義として、目の高さ≒気温観測用の通風筒吸気口の地上高=1.5mで林内を

水平に見たとき、方位の50%以上の範囲の見通しが、おおむね30~50m以下の場合を

「見通し不良」、おおよそ50m以上まで見える場合を「見通し良好」としている。

見通し不良林では、気温差は観測点の周辺約20m内の環境(放射条件や風通しの条件)に

よっておおよそ決るが、その範囲外の条件にも影響される。6~9月の繁茂期には林床に届く

日射量が少なく、観測点周辺約20mの範囲外の林内気温が相対的に低温である。つまり、

森林全域が相対的に低温で、それに影響される。

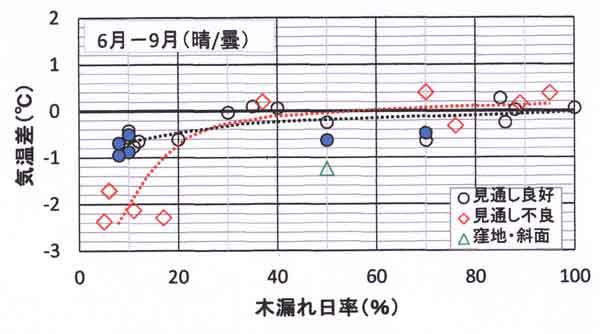

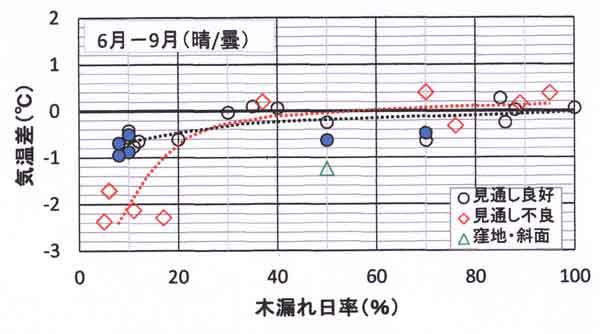

図115.4は雲の多い日(晴/曇)の木漏れ日率と気温差の関係(6~9月)である。前図115.3の

下図(6~9月)と比較すると、見通し良好林については季節による違いは認められないが、

見通し不良林については全体として低温側にずれている。特に、木漏れ日率<20%の範囲、

つまり林床の日射量が少ない林では、快晴条件の前図に比べて林内の気温上昇が遅れ、

結果として低温側にずれることになる。

図115.4 木漏れ日率と気温差の関係(6~9月、晴/曇)。

青塗つぶし印は雨の翌日の晴天日

115.5 まとめ

新宿御苑で2015年7月と9月の晴天日中に気温を観測した。広い芝地の気温を基準として

各観測点の気温差をもとめた。

また、その他の各地森林について4~9月に観測した林内気温について、木漏れ日率と気温差

の関係をまとめた。

新宿御苑

(1)日射の十分当たる芝地(木漏れ日率>80%)の気温差は例外の1地点(-0.03℃)

を除けば他の地点ではプラスである。林内(木漏れ日率<20%)の気温差は例外の1地点

(+0.17℃)を除けば他の林内地点ではマイナスである。

(2)最高温地点(0.59℃)と最低温地点(-0.95℃)の気温差の幅は1.5℃で小さい。

全ての森林

(3)東京都内(新宿御苑、北の丸公園、明治神宮・代々木公園)、つくば市内(洞峯公園、

農環研、高層気象台)、および平塚市内(湘南海岸公園の防砂林、総合公園)で観測された

気温差と木漏れ日率の関係は、「見通し良好林」と「見通し不良林」に大別される。

見通し良好林では、気温差はほとんどの場合、木漏れ日率>20%で±0.3℃の範囲内にあり、

木漏れ日率<20%で+0.0~-0.8℃の範囲内にある。

一方、見通し不良林では、相対的に低温の4~5月(概略10℃~25℃)と高温の6~9月(概略25℃~

34℃)に大別され(図115.3、図115.4)、気温差は4~5月に+0.8℃前後で大きいのに対し、

6~9月には+0.4℃前後で小さい。

6~9月の気温差が全体として低温側にずれる理由として、ボーエン比の気温依存性および

森林の繁茂が考えられる。その詳細は、今後の熱収支数値モデルによって検討されよう。

備考2:木漏れ日率と林内日射量の関係

本観測では、林床の放射環境を「木漏れ日率」で表したが、木漏れ日率と林内日射量の

関係はすでに明らかにされている(「K113. 林内の日射量と木漏れ日率

の測定」を参照)。