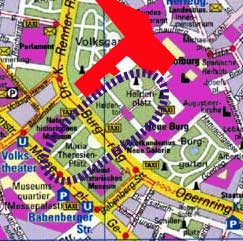

ここはリンクを挟んで新王宮、美術館と博物館とを一体化させた「皇帝のフォーラム」を作るという壮大な構想は、コンペで当選したカール・フォン・ハーゼナウアーに当時の大御所ゴットフリート・ゼンパーが加わっての共同作業によって生まれたものだそうです。そして現実には美術館、博物館、新王宮のウィング部分までは建設できたけれど、そこで事業はストップ。あと、新王宮の残りを作り、中央に凱旋門を置くという構想は未完のまま、現在に至っています。

でもそれが完成したとしても、この空間は少々大きすぎ、また言わば隙間があちこちにあるため、広場としてのまとまりには少々欠けるものがあります。全部でサンピエトロ広場と同じだけの大きさとか。そしたらあのような列柱等の空間を区切る仕組みがやはり必要でしょう。ルーヴルの中庭のように、密度ある空間構成が都市には必要なのです。

そんな経緯をたどってここに出来た美術史博物館。何といってもフェルメール、そしてブリューゲル、更にカラバッジオ、ラファエル、アルチンボルド・・・ハプスブルク家の壮大なコレクションだから、お膝元とスペイン、フランドル関係に特化しています。敵国だったフランス関係のものは当然ありません。フランスはトルコと組んで(けしかけて?)ウィーンを攻略しようとした位ですから。

フェルメールの「画家のアトリエ」は彼にとっては大作です。「デルフトの風景」を若干凌ぎ、初期の作品以外では最も大きなものになります。ここでも彼はキャンバスに黙々と向かう後ろ姿しか見せてくれず、自画像を描かない画家の素顔を窺い知ることができません。15人(!)の子を設け、うち11人を育て(他は早くに死去)、その生活に追われた結果あまり絵も描けなかったけれど、いいパトロンにも恵まれ、存命中にそれなりの評価を得、でもあっけなく43歳でしんでしまいう。残された奥さんは彼の絵を必死に守ろうとするけれど、借金や子供たちの養育費のためにどんどん手放さざるを得ない・・そんな中最後まで守っていたのがこの「画家のアトリエ」。それだけ愛着のある一枚だったのでしょう。そうしているうちに彼の絵自体が世の中から忘れ去られ、それから300年ほど経ってから改めて脚光を浴び、現代で人々を惹きつけるという数奇な運命。第二次大戦では劣等画家ヒットラーのコレクションとなり、敗戦時のコレクション破壊命令を部下が無視したお陰で、こうしてウィーンで観ることが出来ます。

女性を描く優しい眼差し(男性との違いに感心します)、支配する静寂、光のぼかし、絵に込められた多くのアイロニー、・・・子沢山の家庭環境を全く感じさせない端正な室内で、画家の創作活動が永遠とも思われるように、この絵の中で続けられています。

そしてブリューゲル。彼(彼らと言うべきか)の現存する全コレクションのうち、約1/4がここにあるとか。凄い。どれもじっくりと見てしまいます。その中にあって私にとってはやはり「バベルの塔」なのです。大昔に読んだ「塔の思想:ヨーロッパ文明の鍵」(マグダ・レヴェッツ・アレクサンダー著)で、この絵が結論の最終章で紹介されていたのを読み、いつの日にかこの絵と対面したいと思い続けてきました。天に向かう塔を建てながら、その一方で廃虚になることを予兆させるような混乱した現場。無為な人間の営みを、これほどまでに見事に視覚化してしまうなんて。ここのブリューゲルのコレクションは実に充実していますが、その中でもこの絵の迫力には圧倒されるものがあります。

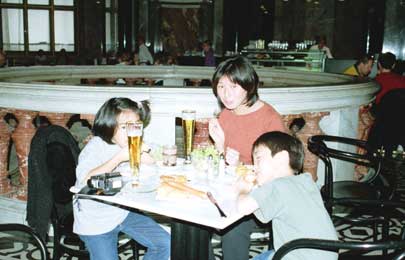

言ってみればこの2枚の絵と向かい合うために今回の旅を思い立ったようなものです。当然他にも見るべきものは一杯ありますが、何分の子連れ、特に下の子が飽きてしまうもので、途中で昼食を入れたり(ここのカフェは中央の吹き抜けにあり、なかなかです)ショップによってまた戻ったりと、目先を変えながらでも時間はたっぷりかけて回りました。まあ昔みたいに寝てしまうということはなくなりましたが。それなりに苦労はします。でも1階のエジプトコーナーに行くと、彼らも楽しい。やはりこの造形の力強さは、誰にでも通じるのです。