|

|||||||||

|

|||||||||

| 山の辺の道4 (崇神天皇陵・伊射那岐神社・黒塚古墳) | |||||||||

| 陽もかなり落ちた頃、崇神天皇(すじんてんのう)陵についた。周囲の池には鴨がたくさん羽を休めていた。柵から見ても逃げなかった。聖域ということで、猟もなく安心していられるからだろう。 <崇神天皇陵・伊射那岐神社> 崇神天皇は、4世紀中頃の第10代天皇である。 「即位から5年目に、疫病がはやった。オオモノヌシを祭り、その子の大田田根子を司祭とすれば収まると言われ、その通りにしたら、国内が平穏になった。」と日本書紀にある。 崇神天皇陵から西に歩くと、国道に突き当たり、道向かいに伊射那岐神社(いさなきじんじゃ)が見えてくる。この神社も古そうで、天神山古墳と並んである。 伊射那岐神社正面から北へ行き、左に折れると黒塚古墳(くろづかこふん)がある。 全長130mの前方後円墳で、古墳は自由に登ることができ、公園の役目を果たしている。 竪穴式石室があり、「三角縁神獣鏡」が33面、「画紋帯神獣鏡」1面が発見されたという。 崇神天皇陵の中心線上にある。 私はここで一回目の行程を終了した。 黒塚古墳から帰りの柳本駅はすぐで、タイミング良く5分ほどの待ち合わせで、三輪駅行きの列車が来た。 次は、ここから天理に向かうことになる。 |

|||||||||

|

|||||||||

| ▲トップに戻る | |||||||||

| 山の辺の道5 (長岳寺・中山大塚古墳・大和神社・念仏寺) | |||||||||

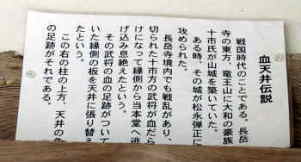

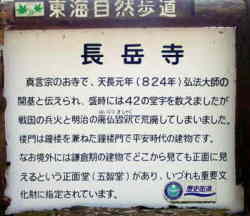

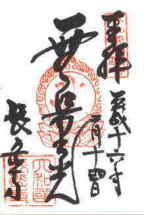

<長岳寺> 山の辺の道2回目は、三輪駅前に車を置き、電車で柳本に向かい、そこから歩き始めた。 山の辺の道2回目は、三輪駅前に車を置き、電車で柳本に向かい、そこから歩き始めた。道は黒塚古墳を左に見ながら東に行く。国道を越え田の中を行くと、一気に街から里山の雰囲気になる。その突きあたり付近に長岳寺がある。地肌の剥き出した道に地蔵群があり、これがまた雰囲気があっていい。その奥に小さな山門が有り、境内へはそこからまだしばらくある。寺務所につくと、春の日だまりに日向ぼっこをする猫が迎えてくれた。 ここ長岳寺は、空海開基といわれ、釜の口大師の名で親しまれているという。事務所の上手に庫裏があり、そうめんがメインメニューの台所があった。 レストランでもなく、食堂でもなく、やはり台所が一  番ふさわしい。注文をしようと、何度か呼んだが出てこないので、重要文化財というその庫裏の中に入り建物を見学した。日本の古いお寺のやや薄暗い畳の間というのは、独特の雰囲気があり好きである。この文化は大切にしたいといつも思う。 番ふさわしい。注文をしようと、何度か呼んだが出てこないので、重要文化財というその庫裏の中に入り建物を見学した。日本の古いお寺のやや薄暗い畳の間というのは、独特の雰囲気があり好きである。この文化は大切にしたいといつも思う。その昔、民家もこんなふうであったが、いつの間にか和洋折衷となり、生活様式が変わってしまった。それとともに本来の日本人のもつよさが失われていっているような気がしてならないのである。 ついでにいえば、スリッパが嫌いなのだが、今の生活はスリッパが必要となっている。日本人は畳の目を数えて、それを生活様式に組み込む繊細な民族なのである。残念ながらわが家もじゅうたんで、ダニの数を数えるほかない。 庫裏を見終わったころに奥から女性がでてきた。ニューメンを注文したが、あっさり味でおいしかった。 食べ終わって本堂に向かった。 楼門があった。これが重要文化財である。今まで見たどの楼門より、柱が細く、優雅に見えた。ここもかつては広大な敷地を誇り、辺りを睥睨していたと伝えられるが、廃仏毀釈により衰退したという。日本の文化にとってあの廃仏毀釈は大きなマイナスである。 本堂の前には小さな池がある。中には、これも重要文化財の阿弥陀像がある。いくつかの石仏や山手には88箇所巡りができるようお地蔵さんがある。 朱印をいただいて長岳時をあとにした。道は北へと伸びる。

|

|||||||||

|

|||||||||

|

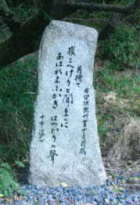

山辺の道は道標が完備されている。方向音痴の私でも、迷うことなく歩ける。これはうれしい。 道標に従って天理・中山廃寺方面へ歩くと道端に柿本人麻呂の歌碑が建っている。 「衾道(ふすまじ)を引手の山に妹を置きて 山路を行けば生けりともなし」 「妻を葬った後、山道を歩けば生きた心地もしない」という意味である。 引手の山とは東にそびえる龍王山ではないかと考えられている。道の両脇には所々彼岸花が咲き、きれいであった。畑の間の道は北に延びている。  <中山大塚古墳・大和神社> しばらく歩くとこんもりとした丘の中山大塚古墳がある。 古墳を巻くように歩いて西に出ると、大和(おおやまと)神社末社の御旅所がある。 毎年4月1日には、東北約1kmのところにある大和神社からこの神社まで神輿渡しが行われる。鉦や太鼓を「ちゃんちゃん」と打ち鳴らしながら進むことから、「ちゃんちゃん祭」と呼ばれている。 大和の春は「ちゃんちゃん祭」とともにやってくるという。  ちゃんちゃん祭渡御は、氏子の頭屋・雅児を 先頭に夫々の町内人供奉し、行列順に各執物を捧持し、ちゃんちゃん鐘を合図に成願寺・岸田を経てこの大塚山の御旅所まで約2kmを往復渡御するという。 この御旅所では翁舞・龍の口舞の田楽舞が奉納されるらしいが一度見てみたい。 御旅所の西隣に歯定(はじょう)神社という変わった名前の神社があるが、その神社の名前の意味がわからない。 歯の神様なのかわからないが歯が悪いので拝んだ。 でもお賽銭を入れないと御利益ないかな。 |

|||||||||

|

<念仏寺> 大和神社御旅所からさらに北へ行くと、念仏寺がある。 ちらっと境内を見て、塀に沿って右折すると墓地と並列して六地蔵が立っている。「行基大菩薩」の大きな石碑もある。道の周りはのんびりとした里山風景が広がっている。これは昔から変わっていないだろう。 念仏寺は新しく、ガイドブックなどでも所在を書いているだけである。境内にも人はいなかった。 秋晴れの山辺の道は、楽しめる。 古いおうちがあり、周辺は畑や田んぼで季節の雰囲気も楽しめる。 道標がしっかりしているので迷うことがない。観光地はこうでなくてはならない。 案内板に沿って歩を進めると、集落の中に入り五社神社から東に少し入った所に衾田(ふすまだ)陵がある。 大和(おおやまと)古墳郡の中では最大規模のもので西殿塚(にしとのづか)古墳と呼ばれ、継体天皇の皇后である手白香皇女(たしらかのひめみこ)の陵とされている。 ただし、遠くで見るだけとし、先を急いだ。今度ゆっくり古墳巡りをしなくてはと思いながら。

|

|||||||||

| 山の辺の道6 (萱生環濠集落・竹内環濠集落) | |||||||||

|

<萱生環濠集落> 道はさらに北へと続くが衾田(ふすまだ)陵を過ぎてまもなく、萱生(かよう)の環濠集落に入る。  大和は室町時代になると戦国期の動乱による影響を強く受け、自衛のため村の周囲に濠(ほり)を巡らした名残である。堀には金魚がたくさん泳いでいた。みかん畑があるが、西山塚古墳という前方後円墳である。 ちょっと目には古墳とは分からない。ガイドブックがなければ見逃してしまう。 昔は集落を取り囲むように濠があり、きっといい景色であっただろう。 残っていればよかったのにと思った。 この辺りは、奈良盆地でも有数の古墳密集地帯で、大和(おおやまと)古墳群を成し、「萱生の千塚」と呼ばれ、「山の辺の道」沿いの西側に段々畑の「波多子塚(はたごつか)古墳」がある。 全長約144mで前方部が開かない古い形態の大型前方後円墳で、埴輪の原形である特殊器台型埴輪の破片が先に見つかっていますが、平成10年の発掘調査では、後円部の北側に濠の跡が見つかって、葺石(ふきいし)と多量の埴輪も発見され、3世紀後半築造で、古墳時代初期の古墳と推定されている。 この古墳もいわれてみないとわからない。このあたりは盛り上がった丸い小山があれば、古墳と思って間違いない。

|

|||||||||

|

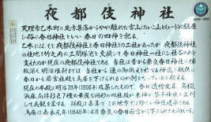

道は畑の中を抜けていくが、右手には大和青垣と呼ばれる山並みが続く。 この青垣という言葉はなかなかいい響きで、奈良盆地を的確に表している。 青垣山公園を形成する山麓地帯の斜面は、大和における古代文化を育成・産出したところで、特に、古墳時代から奈良時代までの史跡や文化財がたくさんあり2000年以上経ったいまでもこうして楽しませてくれるところがすごい。 古事記や日本書紀に記載されている施設や風景が山辺の道にはたくさんある。 この道がいつまでも山辺の道であることを祈ろう。  <竹之内環濠集落> さて、道は竹之内環濠集落に入る。集落の入り口付近の環濠が公園になっていた。ここで休憩をした。北側に濠の一部が残っているがここでも金魚がたくさんいた。 竹之内町から乙木(おとぎ)町へ入り、集落を抜けた正面にコンクリート製の鳥居が見えてくる。 「夜都伎(やとぎ)神社」である。 境内に上がると苔むした茅葺の拝殿があり、右手にはかなり大きい用水池がある。 おじさんが二人休憩していた。鳥居の前の用水路を覗くと、驚いたことにブラックバスの稚魚が泳いでいた。ということは、用水池にはバスがいるのである。こんな小さな池まで外来種が幅をきかせているのである。 「夜都伎神社」は、春日神社とも呼ばれ、奈良の春日大社と同じ四神を祀っている。 天理市の乙木には元々「夜都伎神社」と「春日神社」の2社が在ったけど、「夜都伎神社」の社地を竹之内の三間塚池と交換して、春日神社1社にし、社名のみを変えて残し、「夜都伎(やとぎ)神社」とした。昔から奈良の春日大社と縁が深く、明治維新まで春日大社へ蓮の御供えと称する神選を献供し、春日大社から若宮社殿と鳥居を下げられるのが例で、今の当社の本殿も明治39年に春日大社摂社の若宮神社から移築されたものという。

|

|||||||||

|

石上神宮まで2kmと書いた道標があり、そこを右折し園原町に入る。ほどなく無料休憩所天理観光農園『峠の茶屋』につく。そこでコーヒーブレイクにした。 峠の茶屋はバーベキューをする家族連れなどで賑わっていた。 こうしたコースにはこういう施設はありがたい。 茶屋を過ぎ坂道を上がる。石畳の急坂を上ると、柿畑がある。 しばらく歩くと内山永久寺跡がある。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||