|

||||||||||

|

||||||||||

| 山の辺の道7 (内山永久寺) | ||||||||||

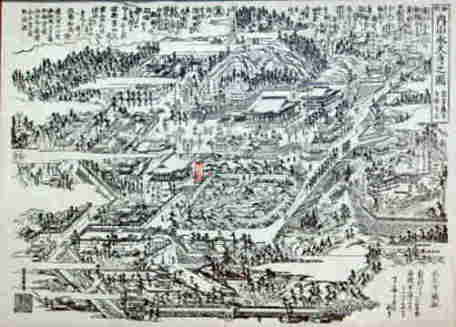

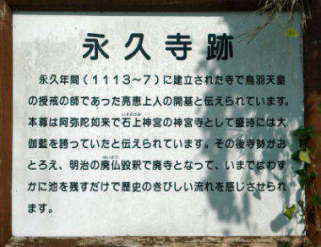

<内山永久寺> 内山永久寺は、永久年間(1113-18)に鳥羽天皇の勅願により創建された寺で、盛時には50もの堂塔が立ち並ぶ大寺院だったのだが、明治の廃仏毀釈で廃寺となり、いまではわずかに本堂池を残すだけになってしまったのである。 もし残っていれば、この山辺の道もさらに面白いものになったに違いない。 馬鹿なことをしたものである。 南北朝時代には後醍醐天皇が一時入寺したことで、その跡は「萱(かや)の御所」と呼ばれている。本堂池は釣堀になっていて畔に、芭蕉の句碑がある。 うち山や とざましらずの 花ざかり 芭蕉がまだ伊賀上野に住み、宗房(むねふさ)と号していた頃の作品で、 「今、内山永久寺に参詣してみると、見事なまでに満開の桜でうめつくされている。土地の人々はこの桜の花盛りをよく知っているのであろうが、外様は知るよしもないのである」という意味であるが、これを見ても往事のこの寺の大きさがよくわかる。  国道25号の下をくぐるとほどなく右手に池がある。蓮が咲いていた。最盛期をやや過ぎた感じであるが、十分きれいであった。釣り人がヘラブナを釣っていたがほとんど釣れていなかった。 国道25号の下をくぐるとほどなく右手に池がある。蓮が咲いていた。最盛期をやや過ぎた感じであるが、十分きれいであった。釣り人がヘラブナを釣っていたがほとんど釣れていなかった。池からすぐに、布留(ふる)の森と呼ばれる石上神宮の神域に入る。 道端に歌碑が建っているが古今和歌集にある歌で、 仁和のみかど、みこにおはしましける時、ふるのたき御覧ぜむとておはしましける道に、遍昭が母の家にやどりたまへりける時に、庭を秋の野につくりて、 おほむものがたりのついでによみてたてまつりける さとはあれて 人はふりにしやどなれや 庭もまがきも 秋ののらなる 古今和歌集 巻四 秋上 僧正遍昭 ということである。

|

||||||||||

| ▲トップに戻る | ||||||||||

| 山の辺の道7 (石上神社・天理教本部) | ||||||||||

道は石上神宮のうっそうとした森の中を境内に入る。 道は石上神宮のうっそうとした森の中を境内に入る。森が開けたところで、神社の建物が見えてくる。 牛とニワトリが迎えてくれた。左手に休憩所があるので疲れた足を休めた。社殿に向けてそれほど高くない石段を上る。 楼門をくぐると正面は桧皮葺の美しい拝殿があり、ここは国宝に指定されている。主祭神は布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)で大神神社(おおみわじんじゃ)と並んでわが国最古の神社と考えられている。 山の辺の道の鄙びた神社や古墳ばかりを見ながら、この神社を見るとその規模の差はどこから来たのかと調べてみたい気になる。 石段から奥へ進むと左手に摂社の出雲建雄神社(いずもたけおじんじゃ)の本殿があり、由緒書きによると御祭神の出雲建雄神は草薙の剣の御霊とのこと。 真向かいに国宝の出雲建雄神社拝殿が建っている。これは石上神宮の南にあった内山永久寺の鎮守社の拝殿を移築したものというが、内山永久寺が残っていたならと、またさらに残念に思った。 休憩所の後ろに鏡池があるが案内板によると天然記念物のワカタという魚がすんでいるという。 動き回るので鯉にしか見えないが、なぜこの池にだけあるのか不思議に思った。 境内で朱印をもらったが何ともいえない字で、せっかく書いてくれた人には失礼だが、笑ってしまった。 相対的に、神社の朱印はアルバイトの人が書く場合が多く、はっきり言って字の姿がよろしくない。 その中でもここ石上神宮の朱印は・・・ 国語教育の欠陥がこのあたりに出たかな?

石上神宮は、非常に歴史の古い神社で、『古事記』・『日本書紀』に既に、石上神宮・石上振神宮との記述がある。 古代軍事氏族である物部氏が祭祀し、ヤマト政権の武器庫としての役割も果たしてきたと考えられている。 ウィキペディアによると、「国宝の、七支刀(ななつさやのたち、しちしとう)は、大王家に仕えた古代の豪族物部氏の武器庫であったとされる 奈良県天理市石上神宮に六叉の鉾(ろくさのほこ)として伝えられてきた鉄剣。全長74.8cm。明治時代初期、当時の石上神宮大宮司菅政友が刀身に金象嵌銘文が施されていることを発見し、以来その銘文の解釈・判読を巡って論争が続いている。 『日本書紀』には七枝刀との記述があり、4世紀に百済から倭と贈られたものとされ、 関連を指摘されている。 刀身の両側から枝が3本ずつ互い違いに出ているため、実用的な武器としてではなく祭祀的な象徴として用いられたと考えられる。朝鮮半島と日本との関係を記す現存最古の文字史料であり、広開土王碑とともに4世紀の倭に関する貴重な資料である」という。 石上神宮は、古くは斎宮が居たという。その中で、本当に斎宮であったかどうか議論が多いが、布都姫という名が知られている。また、神宮号を記録上では伊勢神宮と同じく一番古く称しており、伊勢神宮の古名とされる「磯宮(いそのみや)」と「いそのかみ」とに何らかの関係があるのかが興味深い。 社伝によれば、布都御魂剣は武甕槌・経津主二神による葦原中国平定の際に使われた剣で、神武東征で熊野において神武天皇が危機に陥った時に、高倉下(夢に天照大神、高木神、建御雷神が現れ手に入れた)を通して天皇の元に渡った。その後物部氏の祖宇摩志麻治命により宮中で祀られていたが、崇神天皇7年、勅命により物部氏の伊香色雄命が現在地に遷し、「石上大神」として祀ったのが当社の創建である。

|

||||||||||

| ▲トップに戻る | ||||||||||

|

帰りは石上神宮から西に歩き、天理駅に向かった。 バスという手もあったが歩くことにした。  途中には有名な天理教の本部がある。壮麗で巨大な建物群がある。 たくさんの人が訪れていた。 残念ながら天理教についてはほとんど知らない。ただ、奉仕をモットーとする穏やかな宗教というのが私の概念である。 しかしこれだけの建物を建てられるということは、かなりの資金力が必要で、全国にはたくさんの神社がいるのだろう。信者を頼んで政治に乗り出さないところが奥ゆかしくていいと思う。 天理教を抜けると程なく商店街のアーケードになり、商店街が不況のなかでここの商店街は想像以上に賑わっていた。帰りは、JR天理駅から柳本まで電車であった。 これで大神神社から、石上神宮までを歩いたが、次はいよいよ奈良市内へと向かうことになる。 |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||