『図工・美術』(創る1) ![]()

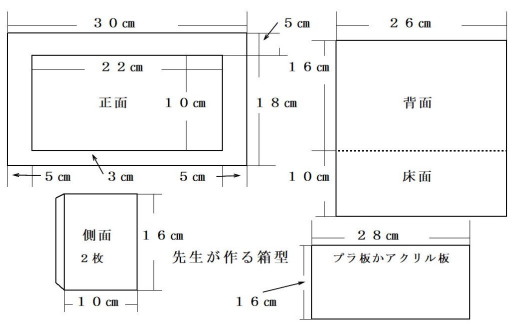

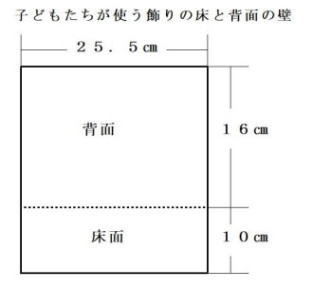

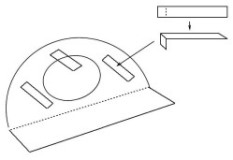

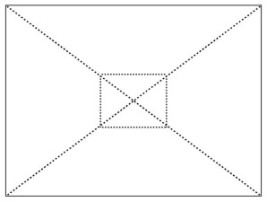

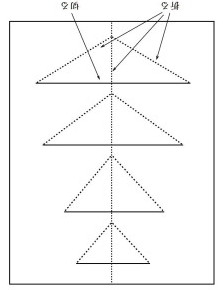

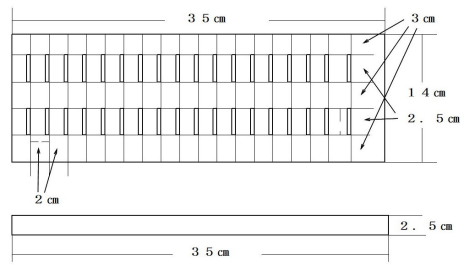

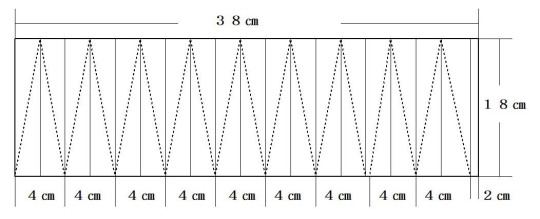

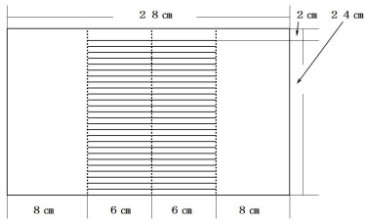

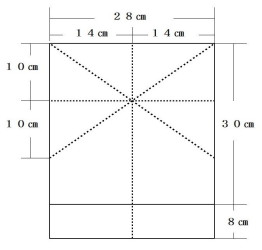

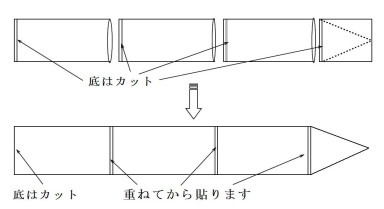

デパートや有名なお店のショーウインドウは、宝箱を見るような美しさがあります。 この作品は、そんなショーウインドウのミニ版を自分で作るものです。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、色画用紙、カラー段ボール、透明のプラ板かアクリル板か下敷き(ダイソー)、(※アクリル板を使う場合は、アクリルカッター)、のり、定規、ペン、ハサミ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、セロテープ、画用紙、ダイソー等で売っているクリスマスのミニ飾りや小さなおもちゃ等、スマホのモバイルバッテリー(照明に使うテープライトの電源になります。) ①下の図のように工作用紙に図を描いてハサミで切り取ります。図の右側は、先生が作る外側の箱の部分になります。小学校の5・6年生や中学生なら、その箱も自分で作れるでしょう。 この箱に左の図(子どもたちが使う飾りと床と背面の壁)を箱の後ろ側から入れて写真を撮るようにします。 屋根は、下の左の写真のようにL字型の工作用紙を用意し、そこにダイソーで売っている「テープライト」をつけるようにします。 箱の側面・床面・背面は工作用紙で作り、ウインドウの窓の部分はカラー段ボールを使って作ります。 ②右の写真は、プラ板を窓側に貼った時にプラ板や窓枠のカラー段ボールが反り返ってしまうことがあるのですが、その場合は厚紙を2枚重ねて窓の上側に貼ることで、反り返りを防ぐことができます。 ③子どもたちは、下の右の図の大きさの工作用紙に好きな色の色画用紙をのりで貼り付けます。色画用紙以外の包装紙でもOKです。 ④背面と床面の間の点線部分を定規を使って折り曲げます。床面におもちゃや画用紙で作った飾りになるものを飾ってみます。飾るものはボンドなどで固定する必要はありません。位置を変えたり、別のものに換えたりすることができるように固定はしないのです。   |

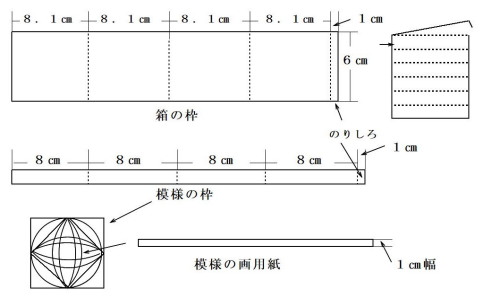

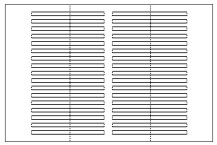

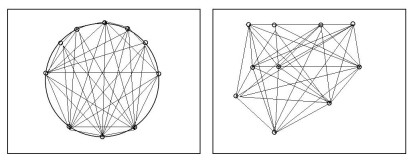

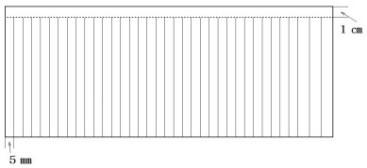

(この作品の特徴) 模様を入れる枠の幅と模様の画用紙の幅が1㎝にしたものになります。 下の「模様」よりも繊細な感じに仕上がります。授業で行うならこちらがお勧めになります。 学校の事務室に置いてあるもので、教材・教具のカタログと同じように購入品を選ぶときなどに使われているものです。 (材料・道具・作り方) 箱と枠は厚紙(ダイソー)で、模様の部分は画用紙、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)かのり、定規、ペン、ハサミ、ペーパーカッター 作り方は、下の「重ねる模様」と同じです。枠や模様の幅が2㎝から1㎝に変わっただけです。厚紙で作る箱の大きさは、縦・横は同じですが、高さが半分の5㎝になります。 (重ねる模様3) 「3」は、箱のサイズを縦・横8㎝・高さ6㎝にしたものになります。 「3」では、箱や模様の枠のサイズを3㎝大きくしましたが、どちらが良いとは一概には言えません。 ただ、サイズが小さい方は使う工作用紙・厚紙や画用紙が少なく済み、模様も隙間が少なくて緻密に見えるように思えます。サイズが大きくなると、模様を作るのが作りやすくなります。) 箱と枠は工作用紙(ダイソー)で、模様の部分は画用紙(※箱や枠は厚紙のほうがしっかりした作りになるので、そちらがお勧めです。)、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)かのり、定規、ペン、ハサミ、ペーパーカッター  作り方は、「重なる模様1」「重なる模様2」と同じです。 作り方は、「重なる模様1」「重なる模様2」と同じです。今回は、模様のパーツの種類を「2」の時よりも増やしましたが、パーツの模様は、左右対称のほうが、パーツを積み重ねた時にきれいな模様になる感じです。 |

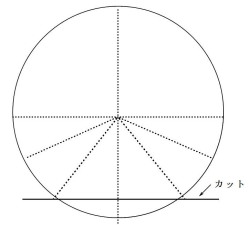

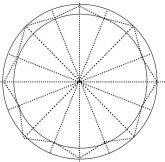

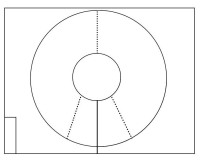

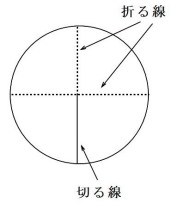

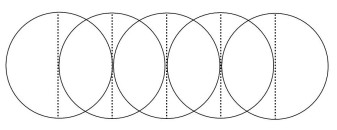

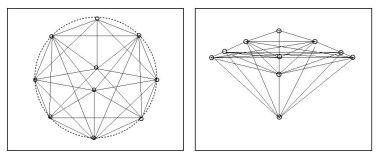

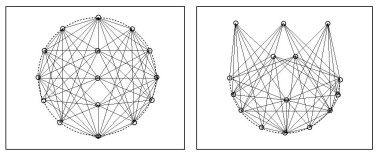

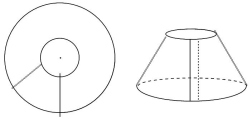

重ねる模様の「1・2・3」は四角の箱と枠で作りましたが、こちらは箱・枠ともに円の形で作っています。 ※模様を作る時は四角の枠の方が作りやすいので、授業で取り組むときは「重ねる模様1・2・3」のように四角の箱と枠の方がお勧めです。 (材料・道具・作り方) 箱と枠は工作用紙(ダイソー)で、模様の部分は画用紙、円を作るための容器(紙管やタッパーやコーヒー・お茶の缶など)、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)かのり、定規、ペン、ハサミ、ペーパーカッター ①工作用紙で円の枠を作ります。工作用紙の幅は1㎝。下の左の写真のように1㎝幅の工作用紙をタッパーの中側に入れて印を書きます。のりしろの部分を残して、余分な所はハサミでカットします。速乾ボンドで貼り付ければ枠は完成。 ②工作用紙で箱(円柱)を作ります。幅6㎝の工作用紙をタッパーの外側に巻き付けて印を書きます。のりしろの部分を残して、余分な工作用紙はカットします。 ※このまま貼り付けてしまうと、枠を箱の中に入れると枠はストンと落ちてしまいます。容器の厚さのぶんだけ円が大きくなるからです。貼るときには、印より2mmほど小さい円にしてから速乾ボンドで貼り付けます。 円の枠を入れてみてしっかり入ればOKです。速乾ボンドはすぐにはくっつかないので、円柱の箱が窮屈だったり緩かったりしても調整が可能です。 ③枠につける画用紙の模様は好きに作ってOKですが、余り複雑にしたり左右が非対称ではない方が、重ねた時にきれいな模様になります。 |

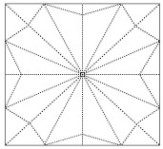

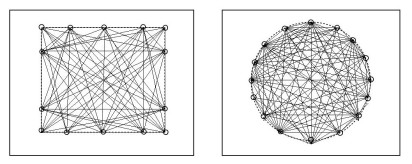

縦・横・高さが10㎝の箱に、幅2㎝の画用紙で作った模様の枠を1段・2段・3段~5段とはめ込んで作る「重ねる模様」です。 重ねる段の模様の枠を変えることで、様々な模様を作ることができます。 (※「重ねる模様」は、上の「模様2・模様3」の方が画用紙の幅が1㎝で、線の美しさがこちらよりも際立ちます。子どもたちが作りやすい画用紙の幅を選べばいいのですが、お勧めは上で紹介している「重ねる模様2・模様3」の方になります。) (材料・道具・作り方) ①厚紙で縦・横・高さが10㎝の箱を作ります。(※箱の底側と蓋側はありません。) ②画用紙や色画用紙を2㎝幅に切ります。(ペーパーカッターで切ると簡単に作業が進みます。) ③2㎝幅で切った厚紙か画用紙で10㎝弱×10㎝弱×2㎝の枠を作ります。 ※このままのサイズですと、枠は箱の中に入っていかないので、枠の端をのり付け(ボンドつけ)する前に、箱の中に入るようにサイズを調整します。 ④各枠に好きなように画用紙で模様のパーツを作って貼り付けます。(色画用紙で作った方のパーツは、模様が単純すぎて重ねた時に良い感じにはなりませんでした。) ⑤箱の中に好きなように枠を入れていき重ねます。・・枠は取り替えられるので、枠を変えて模様の変化を楽しみます。 |

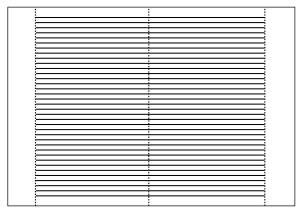

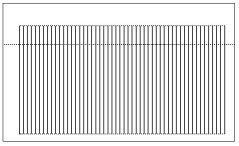

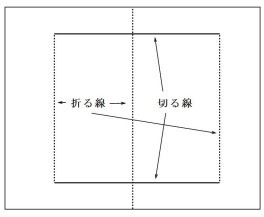

幅の細い色画用紙を帯状に貼り付けた作品になります。色々な色が並んで作る模様が美しいです。 (材料・道具、作り方) 色画用紙・画用紙・定規、ハサミ・セロテープ・ペーパーカッター・のり ①左の箱(蓋)状のものは、箱を作ってから色画用紙をのりで貼っていきます。  ②左から2番目の箱の四隅が尖っているものは、右の図のように折れ線を定規を当てて折ります。折れ線をしっかりつけたら、画用紙を平らにして色画用紙をのりで貼ります。裏返して折れ線の部分を定規を当てて折れば作れます。真ん中の工作用紙や厚紙は箱ができてからのりで貼り付けます。 ②左から2番目の箱の四隅が尖っているものは、右の図のように折れ線を定規を当てて折ります。折れ線をしっかりつけたら、画用紙を平らにして色画用紙をのりで貼ります。裏返して折れ線の部分を定規を当てて折れば作れます。真ん中の工作用紙や厚紙は箱ができてからのりで貼り付けます。③円筒のものは、横長の画用紙の表と裏にに色画用紙をのりで貼り、画用紙を丸めてから端を重ねてセロテープで貼り付けます。 ④右の作品は、画用紙の長さを変えて作ります。細長い画用紙を半分に折ってから広げて、表と裏に色画用紙をのりで貼り付け、画用紙の端を重ねてのりで貼り付けます。 ⑤左の作品は、左の図のように定規を当てて山・谷と折ってから、広げて色画用紙を貼り付けます。貼り終えたら画用紙を折れば完成です。下の  ⑥下の左の作品は、「メビウスの輪」の形になっています。 ⑦⑧⑨下の作品は、色画用紙を編み込むようにして帯を作っています。 |

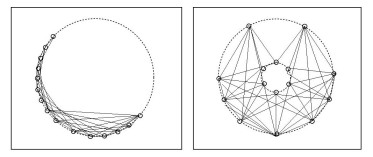

細く切った色画用紙やちぎった色画用紙を円盤(厚紙)に貼って作る作品です。 (材料・道具、作り方) 厚紙(ダイソー)、紙のお皿(ダイソー)、色画用紙(ダイソー)、のり、ペーパーカッター、定規、ハサミ、コンパス ①紙皿の底の部分の大きさを定規で測り、同じ大きさの円をコンパスで描いて、厚紙の円盤を作ります。 ②色画用紙をペーパーカッターで切ります。太さはほぼ5mmで切っていますが、自由でOKです。また、上の右の作品のように色画用紙をちぎって ③厚紙の円盤に切った細い色画用紙やちぎった色画用紙をのりで貼り付けます。色画用紙は隙間なく貼っていますが、隙間があってもOKです。 ④円盤に色画用紙を貼り終えたら、のりかボンドで紙皿の中に貼っても良いし、紙皿をひっくり返して裏側に貼ってもOKです。 ※壁面に貼って飾るときは、紙皿に穴開けパンチで穴を開けてそこにひもを通すか、画鋲で貼り付けます。 |

個人の作品としても、共同作品にもなる作品です。廊下の壁面装飾としても使えるでしょう。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、元になるフリーのイラスト、のり、デザインナイフ、絵の具(ポスターカラー)、スポンジ、紙皿、ペン ①初めに鳥のイラストを探して印刷します。 ②印刷した鳥を工作用紙に貼って、デザインナイフで切り取ります。切った鳥か切り取った穴になった部分が元盤になります。 ④右から2番目の写真のように、鳥の輪郭線の外側に、手描きで更に輪郭線を描きます。 ⑤デザインナイフで外側の輪郭線を切り、その後、内側の輪郭線を切り取ります。これで2種類の鳥ができあがります。子どもたちの人数に合わせて2種類の鳥を作ります。 ⑥形のある鳥には、子どもたちが各自好きな色を塗ると良いでしょう。 ⑦輪郭線でできた鳥も好きな色を塗っても良いし、同じ色で統一しても良いでしょう。 |

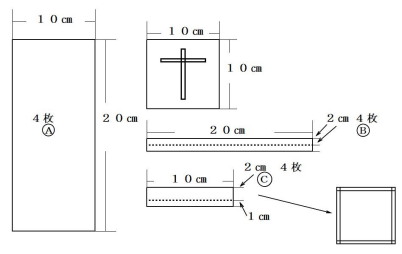

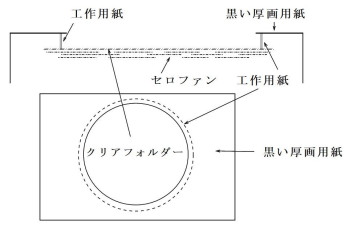

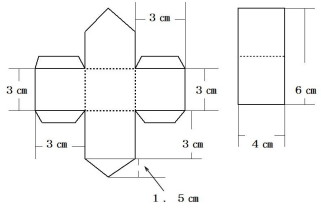

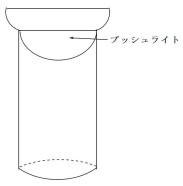

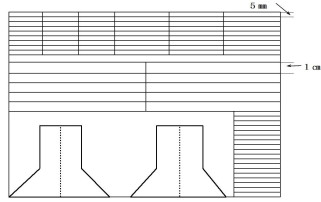

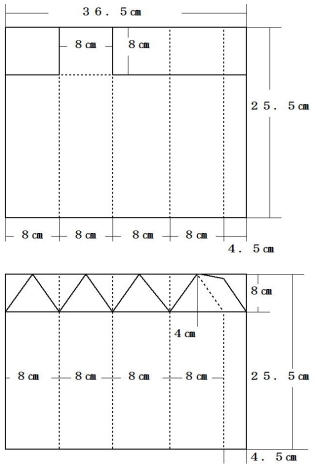

箱の奥にあるスリット(隙間)から、ライトの光が箱の中に光と影を表す「光と影の箱」です。スリットは変えられるので、色々な光と影を見ることができます。 (材料・道具、作り方) 黒い厚紙(ダイソー)、工作用紙、縦長のライト(ダイソー)、ハサミ、定規、ペン、デザインカーッターかカッターナイフ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)か両面テープ ①黒い厚紙を右の寸法図のように線を引いて切ります。スリットのところは厚紙ではなく、デザインカッターで切りやすい工作用紙を使います。 ②箱を組み立てます。B・Cのパーツは、箱の四隅の補強や窓の部分に貼ります。  (※切り込む線の幅は、3㎜位にします。幅が広くなりすぎると光が入りすぎてきれいに見えません。) ④スリットの工作用紙は、箱の手前側から中に入れて窓の部分まで押し込みます。 窓の部分は右の図の下の四角のように幅1㎝分狭くなっているので、スリットの紙は落ちることはありません。 ※ライト(ダイソーで売っている縦長のライトやプッシュライト)はスリットの正面から当てたり、すこし斜めにして当てたりして光と影の映りを見ていきます。また、スリットに貼り付けるように置いたり、少し離して置いてみると違いが出てきます。 |

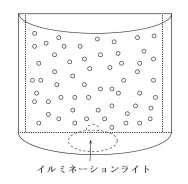

上の「光と影の箱」を使い、ライトをダイソーで売っているイルミネーションライトに変えたものになります。 ※ライト(ダイソーで売っている光ファイバーが付いているイルミネーションライト)は、スリットの正面から当てたり、すこし斜めにして当てたりして光と影の映りを見ていきます。 また、スリットに貼り付けるようにライトを置いたり、少し離して置いてみると違いが出てきます。 床面(机やテーブル)に箱を置いてイルミネーションライトを立てて光を当てようとすると、円盤形のイルミネーションライトがコロコロ転がってしまうので、ライトは床面に普通に置いて、箱の方を持って覗き込むようにするといいでしょう。 (材料・道具、作り方) 上の「光と影の箱」と同じで、ライトだけイルミネーションライト |

工作用紙で作った箱(底はなし)にスリットを入れた工作用紙を乗せて、底側からライトの光を当てた作品です。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、イルミネーションライト(ダイソー)、定規、デザインナイフかカッターナイフ、速乾ボンド、ハサミ ①縦・横10㎝の箱を作ります。(※箱の蓋と底はありません。) ②箱の蓋側に工作用紙で作ったL字型(長々10㎝)を左右上下に貼ります。こうすることで、スリットの入った四角の工作用紙が乗るようになります。箱を立てたときにスリットの板がおちないように長さ10㎝で2㎝幅の工作用紙を蓋の4面に貼ります。 ③スリットの入った工作用紙は、縦横が10㎝です。スリットは定規を当ててデザインナイフかカッターナイフで切るだけです。 |

工作用紙にスリットを入れることで富士の稜線の輪郭や日の光を表現しているものです。 (材料・道具、作り方) 黒い厚紙(ダイソー)、工作用紙、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)か両面テープ、デザインナイフかカッターナイフ、ハサミ、ペン 作り方は上の「光と影の箱3」と同じです。富士の稜線は、ハサミで切ります。全部切ってしまうと取れてしまうので、片方の端(裾の端)は切らずに残します。 |

イルミネーションライトの光が斜めから入るように、箱の形を作ったものになります。 (材料・道具) 工作用紙、定規、ペン、ハサミ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、イルミネーションライト(ダイソー) |

光と影を出すために使う箱になります。箱の後ろ側は、10×10㎝のスリット板(工作用紙)を貼るようになっていて、上の部分は斜面を作る部分と平らにすりっと板を置く部分になっています。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、定規、ペン、ハサミ、両面テープか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ※「光と影の箱」の作り方は、下の「光と影の箱2」に載せます。下の箱は、こちらの箱よりも箱の長さが5㎝短い作りになっています。 |

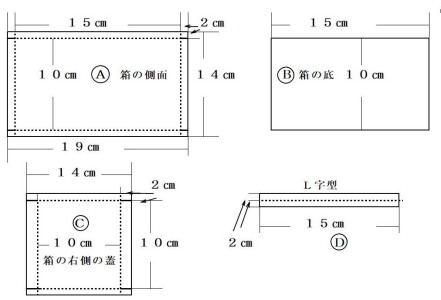

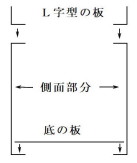

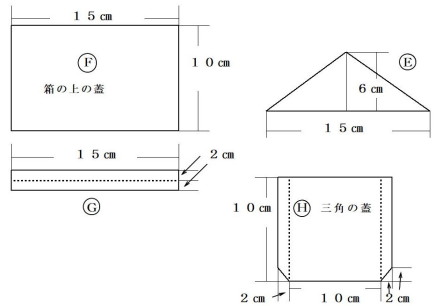

「光と影」を作るための箱です。上の箱よりもサイズが小さくなっています。(※黒い厚紙(ダイソー)だけで作れるサイズです。) (材料・道具、作り方) ダイソーで売っている黒い厚紙、速乾ボンドか両面テープ、ハサミ、定規、赤鉛筆、デザインナイフかカッターナイフ ①下の図のAが箱の両側面になります。これを2枚作ります。 ②下の左の写真のように、切った厚紙を折って2個作ります。作ったものの上側に下の右側の写真のようにL字型の厚紙(図のD)を貼ります。 ③2個の側面部分ができたら、下の写真のように図のBの底の板をボンドで貼り付けます。   ④図のCの右側の蓋部分の下側だけを箱の右側の貼り付けます。 ④図のCの右側の蓋部分の下側だけを箱の右側の貼り付けます。写真の右側は図のFの板で、これは右側の蓋の所にスリット板をテープで貼って光と影を見るときに、天井側から光が入らないようにする蓋になります。この板は置いたり取ったりするので、貼り付けません。 ⑥三角にL字型を貼ったものが2個できたら、図のHを貼り付けます。 写真の右側が三角の斜面板の完成形です。 (※このHの板は、図の下側が欠けている方が下になります。) これで箱は完成です。  一番上の写真の左から2番目のように箱の右側にスリット板をテープで貼って光と影を見るときは、天井部分に板を敷いて使います。 写真の右から2番目のように天井部分にスリット板を置くときは、右側の蓋の部分を下の左の写真のようにテープで蓋をします。 |

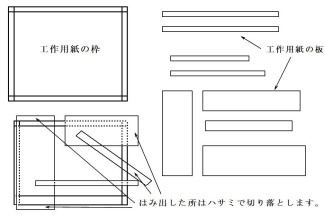

「光と影の箱」に置いて箱の中に光と影の模様を作り出しスリット板の簡単版になります。 (材料・道具、作り方)  工作用しか画用紙、ハサミ、定規、ペン、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) 工作用しか画用紙、ハサミ、定規、ペン、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)①工作用紙か画用紙で四角い枠を作ります。 ②枠の中に細い工作用紙の板や長方形の板をのりか速乾ボンドで貼っていきます。隙間ができるように貼りますが、隙間は多少広くても狭くてもOKです。(※隙間は狭い方が光の変化が作れます。) ③枠からはみ出している板の部分をハサミで切り取れば完成です。 |

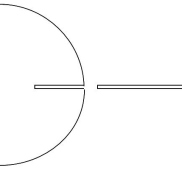

天使の影と美しい光の帯が表れる「光と影の天使」です。 (材料・道具、作り方) 厚紙か画用紙、コンパス、定規、ペン、フリーの天使のイラスト、イルミネーションライト(ダイソー)または、プッシュライト ①厚紙か画用紙に右の図のような半円と長方形の形を描き、ハサミで切ります。円を切ったところは、厚紙か画用紙を貼って目立たなくします。(※円きりカッターがあれば、画用紙はきれいに円に切れます。) ②細い板状に切った画用紙を裏側にいくつか貼り付けます。この板があると左の写真のように光が細く帯状に光ります。 ③フリーの天使のイラストを画用紙に貼り付けて輪郭を切り取ります。この天使を円の中に貼り付けます。これで完成です。 |

暗いトンネルの向こうに光があふれている扉が見える作品例です。 厚紙、工作用紙、定規、ペン、黒い絵の具、絵筆、のりか速乾ボンド(または速乾セメダイン) ①厚紙で箱の底・天板・側板を作り、黒い絵の具を塗ります。 ②厚紙で奥が狭くなっている箱を作ります。 ③箱の奥に工作用紙で扉をつけます。 ④ライトの光をを扉側から当てて、光がイメージした感じになる所で写真を撮ります。 |

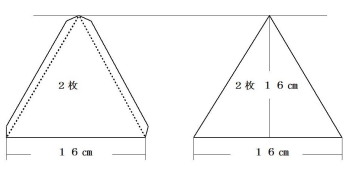

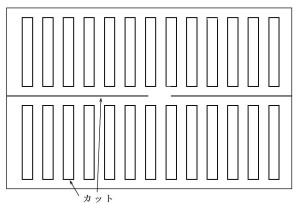

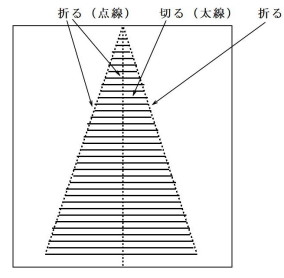

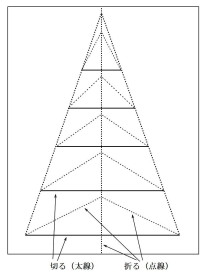

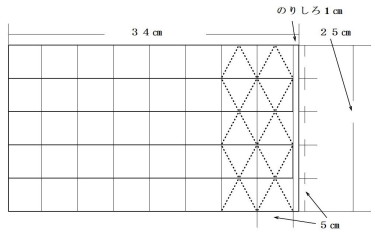

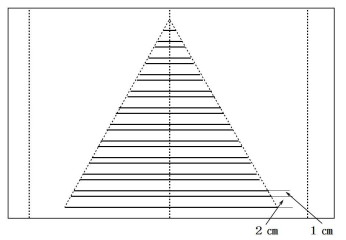

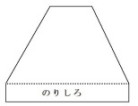

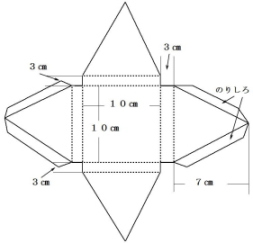

工作用紙とダイソーで売っているイルミネーションライトやプッシュライトで作る「ピラミッドの星」です。 星は、千枚通しで工作用紙に穴を開けるだけですので、小学部の子どもたちや障がいが重い子どもたちでも作れます。障がいが重い子どもたちの場合は、ピラミッドの形は先生方が用意するようになりますが・・。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、千枚通し、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、ペン、ハサミ、雑紙、ダイソーで売っているイルミネーションライト(光ファイバーがついているライト)、プッシュライト ①三角錐のピラミッドは、下の図のように四角を描いてから不要な部分をハサミで切ります。  ③穴をあけるのが終わったら、工作用紙ののりしろの部分に速乾ボンドを塗るかのりを塗ってピラミッドの形にします。 ④プッシュライトかイルミネーションライトの上にピラミッドをかぶせれば完成です。 ※ピラミッドの2は四角錐の形になります。下の図の寸法で工作用紙を切り、のりしろ部分に速乾ボンドかのりを塗って形を作る以外は、三角錐のピラミッドと同じです。  |

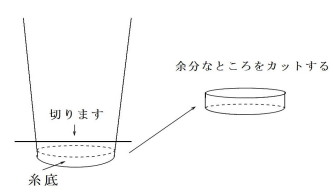

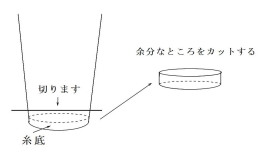

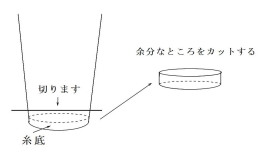

紙コップの糸底に色画用紙を巻きつけて貼っていき、模様を作るブローチです。 細い色画用紙を糸底に巻き付けるのは難しいので、下に「簡単バージョン」を載せてあります。 (材料・道具、作り方) 紙コップ、色画用紙、ハサミ、のり、木工用のボンドかセメダイン(速乾ではない普通のボンド等です。)、安全ピン、赤鉛筆などの丸い棒、絵筆、楊枝、新聞紙 ①ペーパーカッターで幅5mm程に色画用紙を切っていきます。切った色画用紙を赤鉛筆のような丸い棒に巻き付けて、色画用紙が丸まるようにします。 ②紙コップを切って糸底を取り出します。(※糸底の取り方は、下の「ボンドと水彩絵の具のメダル」のところに写真と説明がありますので、それを参照してください。) ③細く切った色画用紙の端にのりをつけて、糸底の壁の所に押しつけるように貼っていきます。(※下の右の写真のように外側から内側に向けて貼っていきます。)1枚貼れたら、同じように次の色画用紙の端にのりをつけて巻いて貼っていきます。貼る位置は、前の色画用紙の端に合わせる必要はありません。貼る位置はどこでも大丈夫です。 ④中心近くまで貼れたら、きつめに巻いた色画用紙をあいている所に押し込んでいきます。 ⑤右の写真のようにボンドを乗せ、指でボンドを全体に平になるように広げていきますボンドが乾けば完成です。 (簡単バージョン) 細い色画用紙を巻き付けるのは難しい子どもたちでも作れる方法です。 ②細く切った色画用紙をハサミで細かく切ります。ハサミを使うのが難しい子には、先生が切った色画用紙を用意します。 ③下の写真のように糸底にボンドを入れて、楊枝で円を描くようにグルグル回します。こうすることでボンドが平に広がって行きます。 ④細かく切った色画用紙少量を手のひらに乗せて、ボンドの入った糸底に色画用紙を降り注ぎます。これを繰り返しまんべんなく色画用紙が付くようにします。 ⑤色画用紙を指でそっと押してボンドに付くようにします。(※ボンドが乾いたら、糸底を傾ければボンドに付いていない色画用紙は剥がれ落ちます。)) ⑥下の右から2番目の写真のようにボンドに少量の水を混ぜてかき回します。 ⑥絵筆に水に溶かしたボンドをつけて、右の写真のように塗ります。 ⑦ボンドが乾いたら完成です。 ※右の作品は、細く切った色画用紙を短く切ってから、手でギュッと握ったものをボンドの入った糸底に押し込んで入れたものになります。ボンドに画用紙が貼り付いたらボンドを乗せて指でボンドを広げたものになります。 |

紙コップの糸底をメダルのようにしたものになります。ボンドで水彩絵の具を閉じ込めるので、光沢感のあるメダルに仕上がります。 (材料・道具、作り方) 紙コップ、画用紙、水彩絵の具、ハサミ、コンパス、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、絵筆、水、速く絵の具を乾かしたいときには、ドライヤーを使います。 ①紙コップの底側(糸底)を使うので、下の左の写真のようにハサミで切っていきます。このとき、ハサミの刃の腹を当てるようにして切るときれいに切ることができます。  ②糸底がきれいにできたら、糸底の裏側の円よりも少しだけ小さい円を画用紙に描いてハサミで切り取ります。 ③右から3番目の写真のように画用紙を糸底に入れます。 ④水彩絵の具を少量の水で溶いて色水を作ります。 ⑤絵筆に水を含ませて糸底の画用紙をしっかり濡らします。絵筆に色水をつけて画用紙の上に本の少量の絵の具をつけます。 ※このときに絵の具をつけすぎるとにじみが広がりすぎて、絵の具が混じりすぎてしまいます。ここはほんのちょっとつける感じにします。絵の具がにじみ出してから、にじみが少ないようならほんののちょっと絵の具を増やします。 ⑥絵の具が乾いたら、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)入れていきます。ボンドが均等につかない場合は、楊枝を使って円を描くようにかき回すと隅までボンドが行き渡ります。 ⑦ボンドが乾くまで4~5日かかります。 右の写真のように初めは真っ白だったボンドは、徐々に透明の部分が増えていきます。ボンドが乾いたら完成。 |

図工・美術の作品見本として下の「光と色の1」を作りましたが、参考にしたクラフテリアの「光と色のファンタジー」とはほど遠いできでしたので、できるだけあの美しさを再現できるように作ったものです。 「1」との違いは、カラー段ボールで作るハート等の形の段ボールの幅(高さ)です。「1」では、2㎝幅から1㎝幅でしたが、それだとセロファンの色が濃く出過ぎて淡い感じが表現できなかったのです。 段ボールの幅をこちらの「2」」では、3㎝にすることで、クラフテリアの「光と色のファンタジー」に近づけることができました。 カッターナイフを使うことを考えると、特別支援学校よりも小学校向けの工作になると思いますが、カッターナイフを児童生徒が使わなくても作れるようになれば、特別支援学校や特別支援学級のお子さん達でも、この美しい作品が作れるようになると思いますので、「3」を考えてみます。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

上の作品例の「光と色」は、材料に100円ショップのダイソーで売っている黒いカラーボードやカラー段ボールを使っていますが、こちらは黒い厚画用紙と工作用紙に変えているので、材料代は1/3以下になります。 作り方は殆ど同じですので、上の作品作りの(材料・道具、作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

上の作品例の「光と色」は、障がいの軽いお子さん達か小学校の高学年でないと難しい作品ですが、こちらの作品は、障がいが重いお子さん達や小学校の低学年のお子さん達でも制作できる作品例になります。工作用紙で作る型が必要ないので、障がいが重いお子さん達でも作れるようになりました。 セロファンを貼る紙の枠を1個ずつ作る必要もありませんし、セロファンも紙の枠に合わせて貼る必要もありませんから、好きなようにセロファンをハサミで切り、好きなように貼れるようにしてあります。 (材料・道具、作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

100円ショップのダイソーで売っている黒い厚画用紙・トレーシングペーパー・工作用紙・セロファンで作る「色と光」の屏風バージョンになります。 (作り方) その後、紙の枠にセロファンを貼り、紙の型から飛び出している余分なセロファンをハサミで切り取ります。 黒い厚画用紙の台紙にもみじの貼ってあるトレーシングペーパーをのりで貼れば完成です。屏風なので4双になっています。黒い厚画用紙に穴を開けるのは、円切りのカッターを使っています。 |

| 紙(工作用紙)で蝶の形を作り、セロファンをのりで貼って作る「蝶」です。セロファンの色の組み合わせについては、下の「セロファンの色の組み合わせ」をご覧ください。 (材料・道具、作り方) その後、蝶をトレーシングペーパーに貼るだけなので、見た目ほどは難しくありませ。 右の蝶の方は、黒い厚画用紙を蝶の紙枠の輪郭でデザインナイフで切り取っているので、ちょっと難しくなります。 |

黒い厚画用紙をコの字型にして、上の作品群のように作品を立てられるようして使うのではなく、円盤状に切り取って台紙にしています。 円盤状に切るのはハサミでもできますが、きれいに切るには円切り用のカッターを使う方がいいでしょう。ただ、カッターで切れる円の大きさにはも限りがあるので、作品の大きさを考える必要があります。 (材料・道具、作り方) クローバーの紙枠は工作用紙で作ります。ハート型を3~4個で一つになりますが、茎の部分は工作用紙を貼ってそのまま使います。緑の葉は、セロファンの緑に青や黄色を貼ることで、色の変化や濃淡を変えるようにしています。 ※セロファンの色の組み合わせについては、下の「セロファンの色の組み合わせ」をご覧ください。 |

「光と色」のクリスマスリースです。窓際に置くか吊すとセロファンに光が当たってきれいです。 (材料・道具、作り方) 100円ショップのダイソーで売っている黒い厚画用紙と工作用紙、トレーシングペーパー・のりで作ります。 黒い画用紙の台紙部分が他の作品例に比べて細いので、ステンドグラス風な繊細な感じが出てきます。葉の色は、緑のセロファンをベースに青のセロファンを貼ったものと黄色のセロファンを貼ったものとがあります。緑の色が青みがかった葉と黄緑色がかった色の葉と表現を変えることで、葉の美しさが変わります。 赤いリボンの部分は、赤いセロファンだけでは色味が薄くなるので、黄色のセロファンを重ねることで光を通すとより赤く見えるようになります。 |

「光と色」の作り方で作った「錦鯉」です。 (材料・道具、作り方) 材料は、他の作品例と同じように100円ショップのダイソーで売っている「工作用紙・トレーシングペパー・セロファン」です。 工作用紙で紙の枠を作ったら、トレーシングペーパーに紙の枠をのりかボンドで貼り、紙の枠にセロファンをのりでつけていきます。セロファンの接着は、のりか絵筆につけたボンドで行います。お子さん達が使う時は、ボンドよりものり(スティックのり)のほうが使いやすいでしょう。 障がいの軽いお子さん達や小学校の高学年のお子さん達が作る作品になるかと思います。 ※鯉の紙枠は作りは、下の「紙枠の作り方」の方をご覧ください。 |

工作用紙で魚(金魚)と水草の形を作ったものです。 (材料・道具、作り方) 魚の形は作りやすいので、「光と色」の中でも作りやすいものでしょう。金魚ですから、セロファンは赤や黄色を使っています。 水草は、工作用紙を波形に曲げてそのままボンドで貼っています。工作用紙で紙の枠を作ったら、トレーシングペーパーに紙の枠をのりかボンドで貼り、紙の枠にセロファンをのりでつけていきます。 |

工作用紙でキャンドルの形を紙枠にしたものです。炎の部分は、赤・黄色のセロファンを何枚か重ねて貼ってあります。黒い枠の台紙は、ダイソーで売っている黒い厚画用紙。 (材料・道具、作り方) キャンドルの紙の枠は、キャンドルの本体や炎の部分が割合簡単に作れるものなので、お子さん達が作りやすい作品のひとつです。 工作用紙で紙の枠を作ったら、トレーシングペーパーに紙の枠をのりかボンドで貼り、紙の枠にセロファンをのりでつけていきます。黒い厚画用紙に枠は、コの字型にして作品が立つようにしています。 |

①2㎝幅の工作用紙を2枚つなげます。 (※工作用紙の長さは、蝶の紙枠の大きさによって違うので、あらかじめ試してみてから長さを決めるようにします。) ②端をボンドかのりでつなげて大きな円を作ります。 ③円を折って板状にします。 ⑤羽の部分を作るため、写真右から2番目のように折り目をつけます。折り目をつけたら写真の3番目のように広げて、写真右のように羽の形を作ります。 ⑥蝶のおしりの部分を折って下に下げて尾のようにします。 ⑦板状の工作用紙で円を作ってから板状に折り曲げます。これが身体の部分になります。 ⑧この部分を蝶の中心に差し込んでボンドで貼れば完成です。 |

①2㎝幅の工作用紙を大体同じ長さに折って、右の写真のようにとんがりを5個作ります。 ②5個目の所はのりしろになる部分を作るため、長さを1㎝長めにしてハサミで切ります。 ③1㎝長めにしたところを折ってボンドをつけます。 ④反対側の端の部分をこの1㎝の所に貼って星の形にします。 ⑤指で広げたりしごいたりして星の形を整えれば完成です。 |

①2㎝幅の工作用紙を大体同じ長さに折って、右の写真のようにとんがりを4個作ります。 ②4個目の所はのりしろになる部分を作るため、長さを1㎝長めにしてハサミで切ります。 ③1㎝長めにしたところを折ってボンドをつけます。 ④反対側の端の部分をこの1㎝の所に貼って十字型の星にします。 ⑤指で広げたりしごいたりして星の形を整えれば完成です。 |

①工作用紙の端を1㎝ほど折り曲げます。ここがボンドをつけるところになります。 ②写真のように折り曲げたところにボンドをつけて貼り、工作用紙で円を作ります。 ③円を半分に折ります。 ⑤広げた部分の真ん中を折って、写真のように山と谷にします。これではなびらが1個完成。このやり方で花びらを5個作ります。 ⑥花びらの真ん中につける小さい円を作ります。 ⑦小さな円の周りに花びらを並べ、ボンドでつければ完成。 |

①2㎝幅の工作用紙で円を作ります。 ②円を半分に折ります。 ②折ったところを折り曲げて鳥の頭にします。 ④指でしごいて丸みをつけます。 ⑤尾の部分をコの字型になるようにして決めたら、羽の後方部分を指でしごいて丸みをつけます。これで完成です。 上の鳥の作り方が基本になります。 ①上の鳥の形を作るときに、羽の長さが必要になるので、工作用紙(2㎝幅)を2本つなげて作るようにします。羽の部分を山折りにしていき、作ったら、銅の部分に板状の工作用紙2枚をボンドで貼り付けて胴体がわかるようにします。 |

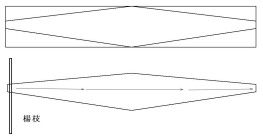

①2㎝幅の工作用紙を用意します。枝の長さを決めて折ります。(例えば5㎝) ②その後、写真のように、繰り返し同じような長さになるように折っていきます。山になる部分が7つできるまで折ります。 ④指でしごいて葉の形を作ります。少し丸みがある方が本物ぽくなります。 ⑤形を整えてもみじらしい形にします。これで完成。 |

①板状の工作用紙の端を1㎝ほど折り曲げて、ボンドをつけたら円にします。 ②指でしごいて丸みをつけます。 ③コの形のものを8個作ります。 ④花の中心の小さな円を作ります。(鉛筆等に工作用紙を丸めて作るようにします。) |

①工作用紙を2㎝幅にします。 ②半分に折ります。 ③尾になる部分を作るため、端から適当な長さの所にハサミで1㎝の切り込みを入れます。切り込みの位置は、下の図のように左右で上と下側になります。 ④指でしごいて丸みを作ります。 ⑥魚の形に指でしごいたりして整えます。 |

① 工作用紙を2㎝幅にします。工作用紙の長さは長い程大きな葉っぱになりますが、ここでは参考例として20㎝にしてあります。 ②端をのりしろにするため1㎝幅くらいのところで折ります。ボンドをつけて輪っかを作ります。 ③工作用紙を折って写真右から2番目のように板状にします。 ⑤葉っぱの中に葉脈の形を作ります。板状に切った工作用紙を入れてみて長さを決めます。 ⑥長さが決まったらボンドを両端に少しつけて差し込みます。縦の部分も斜めの部分も同じようにします。これで葉が完成です。 |

①2㎝幅の工作用紙を用意します。 ②円を3~4個作ります。板状の工作用紙の端を折ってボンドで貼り付けて円にします。円の大きさでクローバーの葉の大きさが決まります。 ③円を折って板状にします。 ⑤板状の工作用紙を指でしごいてカーブをつけます。 ⑥葉をボンドでつけたら、その間にカーブした板状の工作用紙を差し込んでボンドで貼ると完成です。 |

①工作用紙を2㎝幅にします。 ②鐘(ベル)の底になる部分の長さを決めたら定規を使って折ります。 ③折った部分から先を指でしごいて丸みを作ります。 ④写真真ん中のように丸みをつけたら、反対側の端を1㎝折って鐘の底の部分にボンドで貼り付けます。 ⑤鐘の吊り下げる部分をL字型にしてボンドで貼り付け、鐘の底にベルの半円形を取り付けたら完成。 |

①左の写真がキャンドルの全パーツ(工作用紙の幅は2㎝) ②耳や顔・目・鼻・牙のパーツを作ります。 ③それぞれのパーツをボンドで貼り、最後に目を置けば完成です。(目は、トレーシングペーパーに直接貼ります。) |

①左の写真がキャンドルの全パーツ(工作用紙の幅は2㎝) ②キャンドルの本体を作ります。底の部分をボンドで貼り合わせ細長い箱状にします。縦の部分を指でしごいて中央が狭くなるような形にします。寸胴よりもそうした形の方がキャンドルぽくなります。キャンドルの上の部分は、下側にそるように指で工作用紙をしごきます。 ③写真の真ん中のように半円を貼り付けます。 ⑤炎のパーツ3個を小さい順に芯の部分に貼ります。 ⑥炎ができたら完成です。 |

①工作用紙を2㎝幅にしたものを何本か用意します。 ②左の写真が全パーツです。大きな円を2個作って葉っぱにします。 ③円を折ったら、工作用紙を指でしごいて葉の形を作ります。 ④茎になる部分を工作用紙の板で作り、ボンドで羽に貼り付けます。 ⑥板状になった円を開いて、指でしごいて丸みを作ります。花の形は下にある2種類。どんな形にしてもOKです。 ⑦花の部分を茎の部分にボンドで貼れば完成です。 |

①工作用紙を2㎝幅にしたものを用意します。 ②左の写真が全パーツです。(胴体・顔・尻尾・耳・顔) ③円を作って顔にします。耳をつけます。目はつけてもつけなくてもOK。 ④大きい方の円で胴体を作ります。 ⑤顔と胴体をボンドでつけます。その後、尻尾を貼り付ければ完成です。 |

| セロファンの色の組合わせの一覧です。「光と色」の作品作りでは、ソロファンを紙枠に貼ってからそれをトレーシングペーパーに貼るので、トレーシングペーパー越しに見える色ということになります。 (※このセロファンは文房具店で買ったものです。価格は160円くらいです。ダイソーのセロファンより色が濃いものです。ダイソーのセロファンを使う場合は、セロファンを重ねて貼ることで色が濃くなるようにします。)

|

セロファンを工作用紙に貼ってカードにしたものです。日の光に当てて色を混ぜたりして、理の変化を楽しみます。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、セロファン(ダイソーのは色が薄いので、文具店などで売っているもの)、ハサミ、定規、のり ①工作用紙に線を引き、デザインナイフかハサミで切ってセロファンを貼る窓を作ります。(※ハサミで切った場合は、切り込みしたところをセロテープで貼ると良いでしょう。) ②セロファンはのりで貼り付けます。(※のりが乾くと、工作用紙の窓は形が崩れやすくなりますが、それが嫌な時は工作用紙ではなく厚紙で作ると良いでしょう。厚紙はA4サイズ・A3サイズのものがダイソーで売っています。) ③左のものは上のものと違い、手で持っていなくてもいいようにL字型にしてあります。L字型の部分は、ダイソーで売っている厚紙を使っています。 |

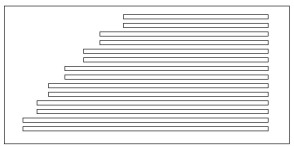

紙(画用紙など)を重ねてから一部を切り取って形を作る造形作品です。ただ、紙を数十枚も重ねるのは大変な準備がいるので、雑紙を使うことで簡単に作れるようにしたものになります。 (材料・道具・作り方) 少年ジャンプなどの雑紙、鉛筆かマジック・サインペンなど、ハサミ、のり、色画用紙 ①雑紙に円や楕円や三角形などを適当にサインペン等で描きます。 ②雑紙の紙を10枚くらいつかんで描いた線のところをハサミで切ります。紙の枚数は、ハサミで簡単に切れる枚数でいいので、10枚以上でも切れるのであればOKです。段差をしっかり表現したいときは、切る紙の枚数を多くします。 (右の作品例のように色画用紙を貼る場合は、段が変わるところで、色画用紙をのりで貼ります。) ④2番目の段になる所を10枚くらいつかんでハサミで切り取ります。 ⑤上のて手順を繰り返して一番下の段まで切っていきます。 ⑥雑紙の表紙の所に色画用紙をのりで貼り、余分な分をハサミで切りとれば完成です。 ※左の円の段差は、円を切るカッターで穴を開けたものです。円の大きさを変えることで段差を作っていきます。使った雑紙は少年ジャンプです。 |

紙(画用紙など)を重ねてから一部を切り取って形を作る造形作品です。 ただ、紙を数十枚も重ねるのは大変な準備がいるので、雑紙を使うことで簡単に作れるようにしたものになります。 (材料・道具・作り方) 少年ジャンプなどの雑紙、鉛筆かマジック・サインペンなど、ハサミ、のり、絵の具(今回は、アクリル絵の具)、絵筆 色を塗ると紙なのに違った質感が表現できるのが面白いところです。 |

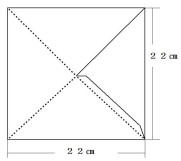

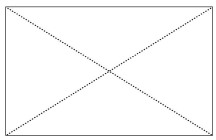

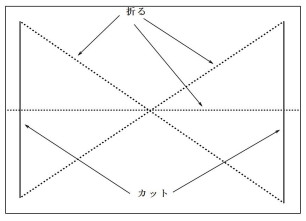

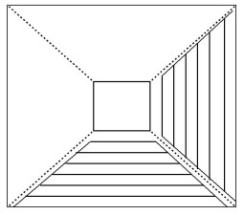

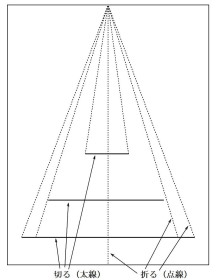

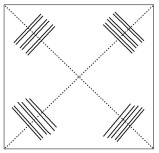

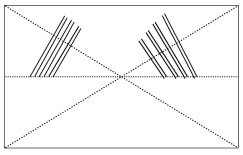

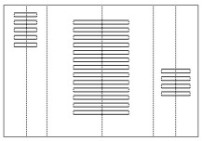

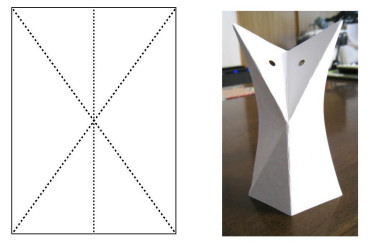

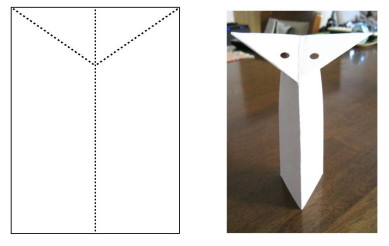

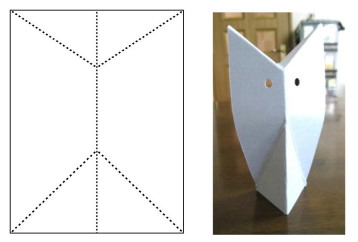

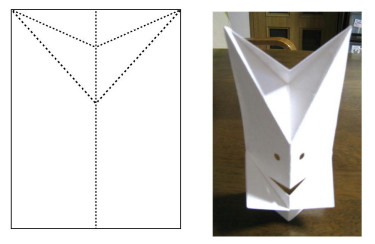

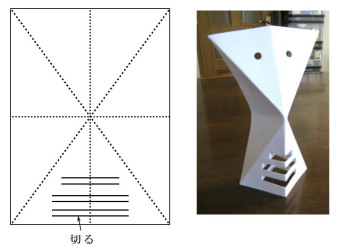

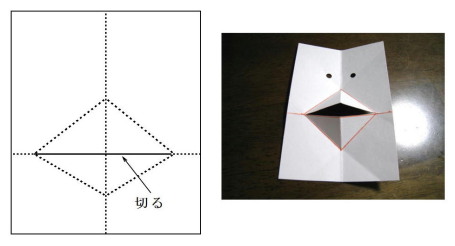

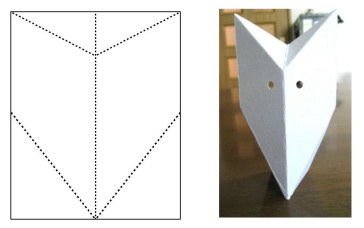

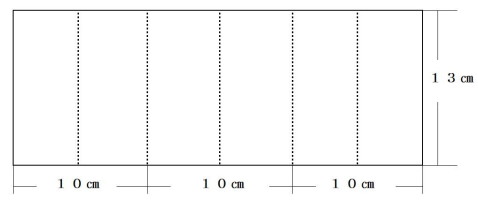

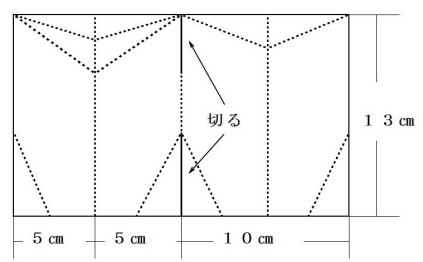

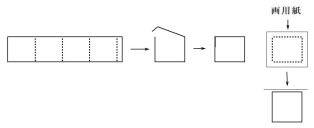

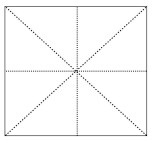

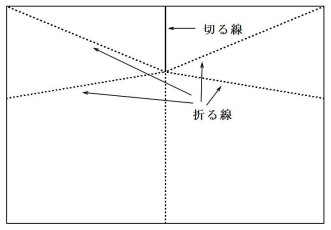

画用紙を使って作る造形作品です。 右下の作品のように、見る位置や角度が変わると別の作品のようにも見えます。 (画用紙のサイズはA4サイズです。) 下の「画用紙の造形:光と影」のように、日の光だけでなく室内を暗くしてライト(白色やイルミネーションライトや白色ライトにセロファンをかぶせたもの)の光を当てることで、色々な表情を表現できます。 画用紙(A4や八つ切り ダイソー)、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、ラップの紙の筒(画用紙にカーブをつけるときに使います。)、定規、ハサミ  左の作品は、画用紙(A4)を図の点線の斜線を折って形を作ります。折ったままでは三角形が形をきれいには維持できないので、速乾ボンドで交差するところを貼り付けるようにします。 左の作品は、画用紙(A4)を図の点線の斜線を折って形を作ります。折ったままでは三角形が形をきれいには維持できないので、速乾ボンドで交差するところを貼り付けるようにします。 |

上の作品のように画用紙を使って作る造形作品にライトの光を当てたものです。 ライトは、正面の低い位置・左斜め上・右斜め上、少し放して斜めからなど、位置や方向を変えて影と光が面白く出るポイントを探していきます。 ※作品展示をする場合は、室内を暗くしてライトを当てるようなことはできないでしょうから、写真を印刷したものを作品の横に置くようにするといいでしょう。 |

「光と影」の作品の写真を撮るときは、部屋を暗くして作品にライトの光を当てて撮ります。この箱は、箱の中を暗くして左右や上からライトの光を当てられるようになっているので、昼間でも作品の写真が撮れるようにしたものです。 ※ライトやカメラのレンズを挿入する所は、使わない場合は内側が黒く塗られた円盤をつけることで、箱の内部をくらくしています。 |

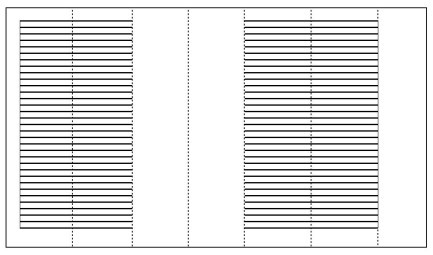

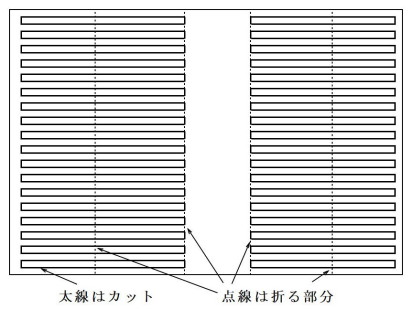

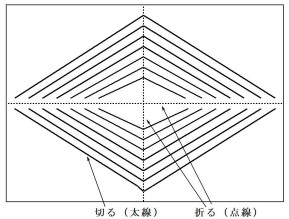

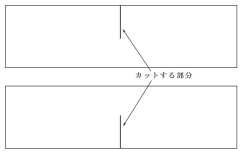

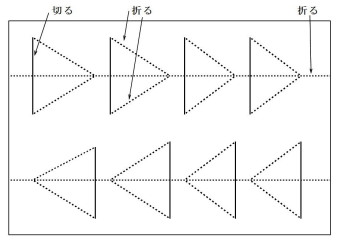

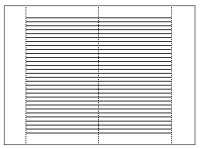

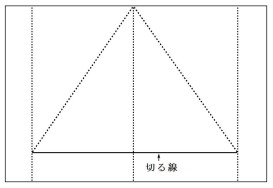

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 画用紙(八つ切り)で色々な形を作って、そこにライトの光を当てて光と影を表現する作品です。 左と下の左の作品は、画用紙を何回か縦に折って、デザインナイフやハサミを使ってスリットを切ったものになります。 (※右の図は、左の作品例のものになります。点線部分が折る線で、太線はデザインナイフやハサミで切る部分になります。画用紙を折ればハサミで切れますので、その方法が子どもたちにはお勧めになります。)  ライトは、ダイソーで売っているプッシュライト・イルミネーションライト・LEDの黄色い光を出すライトを使っています。(※ロウソクタイプのライトは、光量が足りないのでここでは使っていません。) ライトは、ダイソーで売っているプッシュライト・イルミネーションライト・LEDの黄色い光を出すライトを使っています。(※ロウソクタイプのライトは、光量が足りないのでここでは使っていません。)右の図は、左の作品例の画用紙を折る部分と切り取る部分を描いたものになります。 のりを使って台紙の画用紙に貼り付けています。 右の作品は、板状の画用紙を指でしごいて先のほうに丸みをつけたものです。波のようにしたかったのですが、ぱっと見そう見えるかどうか・・・? 下の作品は、まず画用紙の真ん中を折り、それから画用紙の左右を5㎝幅くらいに折っています。左右に折った所から線を横に引いてハサミで切った形になります。線と線の間は1㎝開けているので、器用な子ならハサミで切れます。  左の作品は、右の図のように画用紙を真ん中で折り、左右に数㎝の幅で折ってからを作ります。 左の作品は、右の図のように画用紙を真ん中で折り、左右に数㎝の幅で折ってからを作ります。横の直線は、画用紙を真ん中で折ってからハサミで切ってもいいし、画用紙を広げた状態でデザインナイフかカッターナイフで切るようにしてもいいです。子どもたちが作りやすいのは、ハサミで切る方です。 横線を切ったら、交互に上に持ち上げる・下に下げるを繰り返せば作品のような形になっていきます。 左から3番目の作品は、画用紙を横に折ってから切って2枚にします。各々を丸めてセロテープで端を留めて同じような形にしたら、写真のように差し込んで形を整えれば完成です。右の作品は、紙を切るカッターで画用紙を細く板状に切ります。十字になるようにのりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼っていき、指でしごいて曲面を作っていきます。真ん中は板状の画用紙の長さを半分にしたもので十字を作っていきます。全体の形が整ったら完成です。  右の図のようにカッターナイフかデザインナイフで長い四角の部分を切り取ります。画用紙の真ん中部分は切れてはいないので、そこを折ってから左の写真のように左右を曲げてかんせいになります。  右の作品は、画用紙を半分に切って2枚にして、1枚を筒状に丸めます。もう1枚は細く切って、筒状の内側にのりかボンドで貼り付けたものになります。 右の作品は、画用紙を半分に切って2枚にして、1枚を筒状に丸めます。もう1枚は細く切って、筒状の内側にのりかボンドで貼り付けたものになります。左の作品は、右の図のように点線部分を折り、太線部分をデザインナイフかカッターナイフで切ります。 切った所に定規を差し込んで折れ線部分を折ると、きれいに折ることができます。写真のように形を整えたら完成になります。  図をよく見るとわかるように、斜線は真ん中の折り目の部分の手前で切るのを留めています。 (※真ん中の線まで切ってしまうと三角形が取れてしまうからです。) 左の写真のように、斜線部分は奥側に押し込んでいくものと手前に残しておくものを交互にして形を作ります。  左の作品は、右の図のように画用紙の真ん中に四角を描き、定規を使って四角(□)の部分と斜線の部分を折って作ります。 左の作品は、右の図のように画用紙の真ん中に四角を描き、定規を使って四角(□)の部分と斜線の部分を折って作ります。斜線の部分を折って作った羽のような形は、画用紙を手でしごいて曲面を作るようにして作ります。  斜線(点線)と円の真ん中の線の部分を定規を使って折り、形が左の写真のようになれば完成です。 右の円は、画用紙を紙を切るカッターで細長い板状に切り、それを十字に貼り付けていきます。十字がいくつかできたら、十字の中心を合わせて少しずらして貼ることで円の元にします。それぞれの十字の間隔が均等に近くなったら、端と端を貼り合わせて円になるようにします。  左の作品は、画用紙を正方形に切ってから、図のように大きな四角の線を引きます。大きな四角の中央に小さな四角を描きます。この小さな四角は、デザインナイフかカッターナイフで切り取ります。 左の作品は、画用紙を正方形に切ってから、図のように大きな四角の線を引きます。大きな四角の中央に小さな四角を描きます。この小さな四角は、デザインナイフかカッターナイフで切り取ります。図のように小さな四角の角の四隅から大きな四角の角に向けて斜線を引きます。 太い線の部分をデザインナイフかカッターナイフで切って穴にします。斜線の部分のところまでは切りません。斜線の部分の少し手前で切るのを止めることで、斜線のところが残るようにするわけです。 定規を使って小さな四角と斜線の部分を折れば完成です。  右の作品は、画用紙を横に切って2枚にして、それぞれの真ん中辺に切り込みをカッターナイフかデザインナイフでいれます。画用紙はペンに巻き付けてS字型の渦巻き状にします。 右の作品は、画用紙を横に切って2枚にして、それぞれの真ん中辺に切り込みをカッターナイフかデザインナイフでいれます。画用紙はペンに巻き付けてS字型の渦巻き状にします。2枚を切れ込みのところで差し込んで完成です。 左の作品は、写真のように三角を描いてデザインナイフかカッターナイフで切っていきます。切って作った三角形を持ち上げて指でしごいて曲面をつけていきます。   左の作品は、画用紙に図のような円を描き、ハサミで切り取ります。 左の作品は、画用紙に図のような円を描き、ハサミで切り取ります。画用紙を真ん中で折れば、簡単に円をハサミで切ることができます。 真ん中の小さい円は使いません。大・中の2個の円は、真ん中で折ります。折ったら左右を指でしごいて曲面を作るようにします。 2個の円をつなげるために画用紙で棒状ものを作り、中くらいの大きさの円と大きい円の2カ所に貼り付けて中くらいの円が中に浮くような形にします。これで完成です。  ターナイフで切って作ります。 ターナイフで切って作ります。左の作品は、細長い画用紙2枚の両端をのりで貼り合わせてものです。 下の写真のように、細長い板状の画用紙の端をつけてL字型(下の図)にしてから、もう一方の端をつけただけですが、左は普通に端の部分を重ねて貼り合わせただけで、右側は片方の端の裏側同士をつけてハート型にしてあります。   右の図のように、画用紙に三角と逆三角を描きます。三角・逆三角の底辺の部分(太線)の所をデザインナイフかカッターナイフで切ります。 右の図のように、画用紙に三角と逆三角を描きます。三角・逆三角の底辺の部分(太線)の所をデザインナイフかカッターナイフで切ります。三角形と逆三角形の斜線の部分に定規を当てて折ります。左の写真のように折った部分が内側の方にくるようにすれば完成です。 太線(三角形の底辺の部分)の部分はハサミかデザインナイフかカッターナイフで切ります。斜線の部分は定規を使って折っていきます。  作ったいくつかの三角は、左の写真のように手前側に引き出して形を整えます。一番下側の輪の部分を調整して画用紙が立てば完成です。 下の作品は、画用紙を縦に折ってから太線を3本ハサミかデザインナイフかカッターナイフで切ります。縦に2つに折ってハサミで切るのが一番簡単です。 斜線(点線)は折る部分になります。定規を線の所に当てて使うときれいに折ることができます。形ができるとちょっと人の顔のように見えます。三角の部分が鼻で、画用紙を切った部分が口に見えます。このやり方を使えば、人の顔を作ることもできそうです。    |

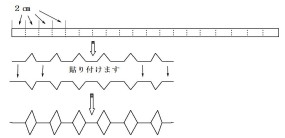

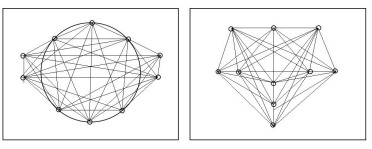

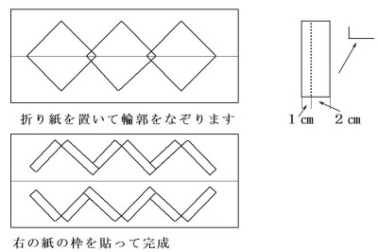

厚紙で作った枠に、画用紙で模様を作って貼り合わせたものになります。 ※左側の模様の画用紙の幅は5㎜で、右側のほうは幅が1㎝になります。 模様を作る画用紙の幅は、5㎜の方が繊細な感じになりますが、作りやすいのは1㎝幅です。お勧めするのは5㎜幅のほうですが、お子さんの実態を考えて選べばいいでしょう。 (材料・道具・作り方) 厚紙(枠用)、画用紙、定規、ハサミ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、ペーパーカッター  ①厚紙で枠を作ります。模様に使う画用紙の幅が1㎝なら、厚紙は1㎝。画用紙の幅が5㎜なら厚紙の幅は5㎜です。大きさは自由に決めますが、枠が小さすぎると模様も小さくしないと収まらなくなるので、ある程度は大きい方が良いでしょう。 ①厚紙で枠を作ります。模様に使う画用紙の幅が1㎝なら、厚紙は1㎝。画用紙の幅が5㎜なら厚紙の幅は5㎜です。大きさは自由に決めますが、枠が小さすぎると模様も小さくしないと収まらなくなるので、ある程度は大きい方が良いでしょう。③左側の模様は葉や花を作って作ります。 ④右側の菱形は、右の図や左側の写真のように画用紙を5㎜幅か1㎝幅に線を引き、ペーパーカッターで帯状に切っておきます。その帯状の画用紙に2㎝幅に線を引いておいて、右の図のように定規を当てて折ることで作ります。(※左の写真の右側のものは、上が1㎝幅で下側が5㎜幅です。) ⑤菱形の三角の部分を上の菱形と貼り付けるのは、速乾ボンドをほんの少しだけつけて貼ればすぐにつきます。 |

八つ切りの画用紙1枚で作れる「画用紙の造形の模様」です。 模様を作る際には、いくつかの形のパーツを用意しておけば、障がいが重めの子達でもパーツを並べるだけで模様を作ることができます。 障がいが軽めの子どもたちには、見本を何点か見てもらうことでその子のオリジナルな模様が作れるようになるかもしれません。 画用紙は半分に折って切って2枚にします。切った画用紙の半分を台紙にして、残り半分を細く切って模様作りに使います。 (※画用紙を細く切るカッターは、)台紙に貼るときはボンドを絵筆につけて模様になる画用紙の底に塗ります。画用紙で作った模様の底側全部に塗る必要はありません。模様が崩れないように数カ所塗れば大丈夫です。 |

| (この作品の特徴) 画用紙で造形をするときに、いくつかのパーツがあれば模様が作れます。その模様を作るためのパーツです。 広げると右から2番目の写真のようになるので、それをMのような形にして、画用紙の両端をのりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼ります。 画用紙の両端をのりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り合わせてから、それぞれの形にしていきます。上が丸いタイプは、画用紙を指でしごいて丸みをつけるだけです。 右のパーツは、右から2番目の写真のように、左右の画用紙の真ん中辺りで折ります。折った片方の真ん中で折り、右の写真のような形にしてから端の部分を速乾ボンドで貼り付けて作ります。 その後、3番目の写真のように左右とも真ん中で折って若葉の形にします。 広げると右から2番目のような形になります。右の写真のように左右の端をつまんで持ち、右の角のとがった部分を下側に下げると三角形になるので、つまんでいる位置で折り曲げれば左のパーツの形になります。 三角の下側の部分にのりか速乾ボンドをつけて貼り合わせれば完成です。 広げると菱形になっているので、左の写真のような形になるように四隅の角をつまんで形を整えます。上側と左右の角の部分にのりか速乾ボンドを少量つけて貼り合わせれば完成です。 画用紙を広げたら左の形になるようにし、左右の部分は乘藤で貼り付ければ完成になります。 右のパーツは、細長い画用紙を写真のように鉛筆等にまきつけて作ります。 右のパーツは、画用紙の半分を巻き付けてから、巻き付けていない反対側を鉛筆等に巻き付けて作ったものになります。 ハサミで切り落とさないようにして、2カ所縦に切ります。 切った部分をそれぞれ広げて、指でしごいて丸みをつければ完成になります。 右から3番目のパーツは、画用紙を指でしごいて曲面(カーブ)をつけたものです。真ん中のパーツは、細長い画用紙を真ん中で折ってから、左右の部分を指でしごいてカーブをつけたものです。右のパーツは、細長い画用紙を真ん中で折り、両端を速乾ボンド(または、速乾セメダイン)かのりでつけてから、指でしごいて丸みをつけたものです。 |

上の「画用紙の造形:模様のパーツ」で作った画用紙の造形:「模様」の作品です。 パーツを作るのが難しい子どもたちの場合は、あらかじめ先生が作っておいたパーツを、好きなように組み合わせて作品にしても良いでしょう。 手伝えばなんとか自分でパーツが作れる子どもたちの場合は、各パーツを4個くらいずつ作るようにすれば、その後の組み合わせが楽になると思います。 模様は左右対称のシンメトリータイプが多くなりやすいのですが、左右対称である必要はないので、もっと自由な発想で模様を作った方が一人一人の個性も出るかもしれません。子どもたちは頭が柔らかいですから・・。 |

色画用紙を使って作る「画用紙の造形:模様」です。 (材料・道具) 色画用紙(ダイソー)、ハサミ、ペーパーカッター(※右の写真)、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、絵筆、赤鉛筆塔の丸みのあるペン、定規 作り方は、上の「画用紙の造形」と同じです。速乾ボンド(または、速乾セメダイン)は、絵筆に少量つけて画用紙のパーツに塗ります。パーツがはがれ落ちなければ良いので、パーツの2~4カ所くらいに塗って貼れば十分です。 |

色画用紙を丸や星形等のパーツにし、それを箱(円形・四角・菱形)に詰めて作る作品です。 小学部の子どもたちや中学部の障がいが重い子達でも、箱の中に好きなパーツを詰めるだけですから、難しくありません。 色画用紙、厚紙(これで箱型を作ります。)、定規、ハサミ、ペーパーカッター、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①色画用紙で箱の中に詰めるパーツを作ります。 ②厚紙で四角や丸形などの蓋のない箱型を作ります。 (※小学部の場合は、①②は先生方が作ります。) 箱型が子どもたちひとりにつき3個位あれば、1番目・2番目・3番目では違う形や色の模様が作れるようになるかも知れません。 |

紙コップの糸底に画用紙で作った模様のパーツを貼った作品です。 (材料・道具・作り方) 紙コップ、画用紙、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、ハサミ、定規、あればペーパーカッター ①紙コップの糸底は、右の写真のように紙コップの底側の部分になります。ハサミでコップを切っていき、底簿の部分が糸底です。 ②どんな模様にするか、ノートにデザイン画を描きます。 ③画用紙(幅は5mmです。)を切ったり折ったりして模様を作り、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り付けます。 |

紙皿に工作用紙で作った模様のパーツを貼った作品です。 (※模様のパーツは、工作用紙で作っていますが、画用紙でも大丈夫です。工作用紙を使っているのは、硬さを表現するときは工作用紙の方がいいからです。) (材料・道具・作り方) 紙皿、工作用紙、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、ハサミ 色をつける場合はアサヒペンのスプレー ①模様のパーツの作り方は、上に載せている「画用紙の造形:模様のパーツ」を参考にしてください。 |

紙皿に工作用紙で作った模様のパーツを貼った作品です。 右の作品は、下に5mm幅の工作用紙で模様を作り、その上に1㎝幅の工作用紙で模様を作って重ねたものになります。 下の左側の作品は、1㎝幅の工作用紙を2段に重ねて作る作品になります。 (※模様のパーツは、工作用紙で作っていますが、画用紙でも大丈夫です。工作用紙を使っているのは、硬さを表現するときは工作用紙の方がいいからです。下のカラー段ボールの方は幅は1㎝ですが、折っても形が崩れやすいので模様を作るのは難しくなってしまいます。) (材料・道具・作り方) 紙皿、工作用紙、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、ハサミ 色をつける場合はアサヒペンのスプレー、カラー段ボール(ダイソー) |

紙皿に工作用紙で作った模様のパーツを貼った作品です。 (※模様のパーツは、工作用紙で作っていますが、画用紙でも大丈夫です。 工作用紙を使っているのは、硬さを表現するときは工作用紙の方がいいからです。) (材料・道具・作り方) 作り方や材料・道具は、上の「お皿の模様」と同じです。 左から2番目は紙皿の裏側に模様を貼ってます。こうすると穴開けパンチで穴を開ければ、画鋲で壁等に飾りやすいからです。お勧めは、表側に模様を貼っている方です。 |

上の「重ねる模様2」にセロファンが貼ってある枠を加えたものになります。 セロファンの枠が入ることにより、模様の白い部分がよりはっきり見えるようになりますが、セロファンなしのほうがいいかもしれません。この辺は好みの問題でしょう。 セロファンは4色あるので、1色だけでなく2色を組み合わせることもできます。 セロファンは、枠の下側に絵筆でボンドを塗り貼り付けます。貼り付けてから余分な部分をハサミで切り落とすだけです。 |

厚紙と画用紙で土台部分と模様を作るブローチになります。(※裏側に安全ピンを貼り付けてブローチにします。) 土台の部分は厚紙を使います。画用紙を5㎜幅で切って模様を作りますが、模様の形は小さいので少々作りづらいのが難点です。色画用紙を使った方は、色画用紙の幅は1㎝です。 土台になる厚紙の円盤の中心に速乾ボンドをもり、そこに帯状に切った色画用紙を置いていきます。初めに十字型に色画用紙を貼ると、その後の色画用紙をはさんでいくのがやりやすくなります。 |

ハサミを使って線を切る時に、どこまで切ればいいのかわからない子や、切りすぎたり切り足らなかった子が安心してちょうど良いところまで切れるようにする道具です。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、大きめのダブルクリップ ①上の写真のように、工作用紙を適当な長さに切ります。これを3~4枚作ります。 ②速乾ボンドや速乾セメダインで貼り合わせます。工作用紙の表側は線が入っているので、何も線が入っていない裏側が、上にくるようにします。これで完成。 ※下の写真の右から2番目のように、引いた線から2㎜ほど離してダブルクリップで挟み込んで使うとぴったりの長さで線をハサミで切ることができます。 |

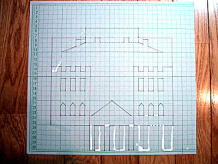

工作用紙で作る造形作品です。 建物を作るような感じで工作用紙で造形を行い、その造形したものにライトの光を色々な角度や位置から当てることで、光と影の世界を作り出していきます。 (材料・道具) 工作用紙、厚紙(ダイソー)、定規、ハサミ、速乾ボンドか両面テープ、プッシュライト、イルミネーションライト(ダイソー) |

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 工作用紙で作る「造形作品」です。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、定規、ペン、デザインナイフ、プッシュライト・イルミネーションライト(ダイソー) 各作品の右側の図が、紙の折る線と切る線になっています。折る線の点線がわかりづらいのですが、図を大きくするとデータ量がかかるので小さくしています。 ※写真を撮るときのライトは、ダイソーのプッシュライトやイルミネーションライトを使っています。      |

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 材料代が安いコピー用紙を使って作る「紙の造形」です。 コピー用紙は薄いのでハサミで切りやすいのが良い点ですが、作った形(塔やビルの形など)を維持するのが少々難しくなります。 (材料・道具、作り方) コピー用紙、定規、ペン、ハサミ ※写真の右側にあるのが、それぞれの作品の紙の折り方と線の切り方になります。写真を撮るときのライトは、ダイソーのプッシュライトやイルミネーションライトを使っています。   |

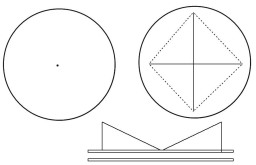

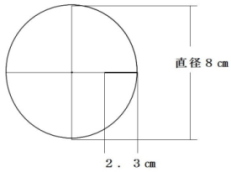

黒い厚紙で作る造形作品です。誰が作っても同じようになるので、個性が出ない?作品になります。 みんなで作ると言うよりも、「こんな作品もありますよ。」という感じでしょうか・・。 (材料・道具、作り方) 黒い厚紙・白い厚紙か白い画用紙(ダイソー)、プッシュライトかイルミネーションライト(ダイソー)、コンパス、ハサミ、定規、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①厚紙の左右を4㎝程折りコの字型にします。 ②厚紙の中央にコンパスで直径8㎝の円を描き、円きりカッターで切り抜きます。 ④厚紙で幅5㎜~1㎝ほどのコの字型を作ります。コの字型は、円盤を支える支柱の役割をします。支柱の高さは3㎝。 ⑤円を切り抜いた所に、上の写真のように支柱をのりか速乾ボンドで貼り付けます。 ⑥円盤の白い方を下側にしてコの字型の支柱の上に貼り付けます。これで完成。 |

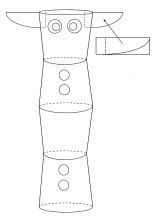

10㎝×15㎝の工作用紙1枚をハサミで切ったり、定規を使って折り曲げたりして作る紙の人形です。 特別支援学校の子どもたちは勿論のこと、小学校の図工でやっても面白いでしょう。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、ハサミ、定規、穴開けパンチ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①工作用紙の表側の真ん中にに定規を当てて折ります。 ②穴開けパンチで穴を開けて目にします。 ③口はハサミで切り取っても良いし、右の写真のようにハサミで直線に切り込みを入れ、そこに指(親指か人差し指)を入れて押して口を作っても良いでしょう。 ④髪の毛は、ハサミで切り込みを何回か入れて軽く折るようにします。 |

上の人形は、10×15㎝の工作用紙をそのまま使っていますが、こちらは頭の部分や顔の部分・体の部分を折ったり切ったりして変化をつけたものになります。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、ハサミ、定規、穴開けパンチ 作り方は、上の「紙の人形」と基本的には同じです。 頭の部分をハサミで切ったり耳をつけたり、工作用紙の真ん中からずらして折ったり、2回折ったりして変化をつけた人形にになります。 |

人形の顔や髪の毛や服や折り方などに変化をつけた紙の人形です。 (材料・道具、作り方) 10㎝×15㎝の工作用紙、 10㎝×15㎝の画用紙、ハサミ、定規、穴開けパンチ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、鉛筆かペン、コンパス、とじ穴補修のシール(ダイソー) ※作り方は、他の人形の作り方と基本的に同じです。 |

画用紙と工作用紙をやシールを使った紙の人形です。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、画用紙、赤鉛筆か鉛筆など、定規、ハサミ、穴開けパンチ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ※作り方は、他の人形の作り方と基本的に同じです。 ※顔の形が変わっている人形の作り方は、下の「紙の人形作りの工夫点2」に載せています。 |

画用紙や工作用紙などを使って作るミニサイズの「紙の人形」です。サイズが小さくなるので、画用紙等の紙が少なくて済みます。 ※右の写真で奥にあるのが、15㎝×10㎝の基本形の紙の人形です。 ※紙のサイズは、基本形が15㎝×10㎝ですが、こちらのミニは6㎝×6㎝です。大きさ的には、基本形の1/3位の大きさです。 ※材料や作り方は、基本形と同じです。 |

1枚の工作用紙から人形を作るのではなく、ひげや髪の毛やマスクや衣服などのパーツを貼って作る人形です。 ※1枚の工作用紙で、ハサミを使ってひげや髪の毛を作るのが難しい子達には、こちらのパーツを選んで貼って人形を作る方法をお勧めします。 (材料・道具、作り方) 工作用紙や画用紙、定規、ハサミ、穴開けパンチ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①あらかじめ「髪の毛・ひげ・眼鏡・マスク・衣服・お面」等のパーツを用意しておきます。 ②目を作ったり口を作ったりと、「紙の人形」と同じです。 ※口の作り方は、左の写真のようにハサミで切って作る方が簡単です。 |

左は、「涙」です。千枚通しで穴を開けて作ります。 右から2番目は文具店やダイソーで売っている「とじ穴補修シール」を穴開けパンチで作った穴に貼ったものです。目が強調されます。 右側のものは、目の周りをハサミで切って軽く手前に折ったものです。 右の写真は、口の作り方です。ハサミで切った切れ目に指を差し込んで内側に折ります。この反対で、外側に折りこむと唇になります。 真ん中で折った工作用紙に、ハサミで切れ込みを入れます。工作用紙を裏返し、切り込みの端(左右)と上側が三角になるように定規を使って折ります。これで鼻が完成。 (髪の毛と耳の工夫) 工作用紙を細長く切ります。鉛筆やペンにクルクルと巻き付けていきます。パーマのような髪の毛が完成です。 下の写真は、指でしごいてカーブを作った工作用紙を貼るようにした髪の毛です。耳は、細い工作用紙で円を作ります。円を軽く押しつぶして耳にします。 右の顔が四角の人形は、目を穴開けパンチで開けたら半分に折った工作用紙を裏返します。 右の写真のように赤鉛筆で菱形の線を引きます。線を引いた所に定規を当てて折れば四角い顔の完成です。 |

頭の部分は、右の3つの写真のようにハサミで切り込みを入れたり、細く切った髪の毛のパーツをのり等で貼り付けたりします。 左の人形では、基本形の四角い頭に白い画用紙で帽子のようなものをのりで貼り付けています。 左から2番目の頭の形は、下に折り方を説明した図のように折って作っています。頭は四角でも丸でもなんでもOKということです。子どもたちが自由に色々な形を作ればいいわけです。   体の形は、右下のように15㎝×10㎝の紙を真ん中で折っただけでもいいのですが、紙を折ると面白い顔の形や体の形が作れます。 ※図の点線部分は折る線で、太線部分は紙をハサミで切る線になります。 紙を折るときは、折る線に沿って定規を当てるようにすると線がきれいに折れます。 (※上の人形作りの工夫点で定規を当てて折っている写真が載っていますので、参照してください。)        |

工作用紙ではなく、画用紙で作る「紙の人形」です。 ※画用紙でも工作用紙と同じように紙の人形は作れます。 違う所は、質感というか、工作用紙はしっかりした紙質と軽いとは言え重量感があります。 それに比べると画用紙は兎に角軽いのです。でも、そこが画用紙の良いところなのかもしれません。また、ハサミで切ったりすることを考えると子どもたちには使いやすい材料です。 画用紙、ハサミ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、穴開けパンチ、鉛筆 ※作り方は、「紙の人形」(工作用紙)と同じです。 |

人形の作り方等は、他の人形と変わりません。 色画用紙も使うことで、カラフルな人形にしたものです。 (材料・道具、作り方) 画用紙(15㎝×10㎝)、色画用紙、ハサミ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、穴開けパンチ、鉛筆 |

紙ではなくクリアフォルダーを使って作る人形です。 折った部分が白い線になるのが良い点ですが、画用紙や工作用紙の方が工作しやすいでしょう。 (材料・道具、作り方) クリアフォルダー(ダイソー、半透明)、ハサミ、定規、穴開けパンチ ※作り方は、上の「紙の人形1・2」と同じです。 |

「紙の人形」に手と足をつけ、人形が寝ている姿ししたものです。 (材料・道具、作り方) 「紙の人形」と同じです。 |

工作用紙で作る紙の埴輪です。 オーソドックスな形から、買い物をしているようなもの・剣と盾を持つものなど色々作れます。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、ハサミ、穴開けパンチ、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、千枚通し ※工作用紙のサイズは10㎝×5㎝です。元々ある埴輪の形にこだわらずに、好きなように埴輪を作ると面白いと思います。埴輪の目は穴開けパンチで作りますが、口は千枚通しやプラスのドライバーを使います。 |

厚紙(A3)と工作用紙で作る「みんなの街」の中の「私の街」です。 この街は、「大きな樹が見守っている街」がテーマです。 街を作る時に大変なのは家(建物)を作ることですが、家は展開図を作って作るのではなく、帯状の工作用紙を数回折って壁を作り、後から画用紙で屋根を貼るだけにしたので、建物の数を作るのが簡単になっています。 (材料・道具、作り方) A3厚紙(ダイソー)、工作用紙、画用紙、ボンド、絵筆、ペン、ハサミ、定規、紙皿か紙コップ ①工作用紙の裏側で道路を作ります。道路は余り多く貼らない方が、建物を配置する際にいいでしょう。(※作品例は道路が多すぎました。)  ②工作用紙を帯状にペーパーカッター(裁断機)で切ります。建物の大きさは自由なので、工作用紙を切るときに縦横を考えて切っていきます。(2㎝×3㎝・2㎝×4㎝など) ②工作用紙を帯状にペーパーカッター(裁断機)で切ります。建物の大きさは自由なので、工作用紙を切るときに縦横を考えて切っていきます。(2㎝×3㎝・2㎝×4㎝など)上の写真ように定規を当てて折るときれいに折れます。折った工作用紙は、右の図のように折ってからボンドで貼り付け、家の壁にします。(※ボンドは早く乾く速乾ボンドがお勧めです。紙皿等に少しだけボンドを出して、絵筆につけて塗るといいでしょう。) ③工作用紙で作った壁が完成したら、画用紙を四角に切ったものに下の写真のようにボンドを絵筆につけて貼ります。ボンドが乾いたら、屋根の余分な部分はハサミで切り落とします。 ④家の壁の下側にボンドを絵筆で塗って道路の周辺に貼れば、完成です。 |

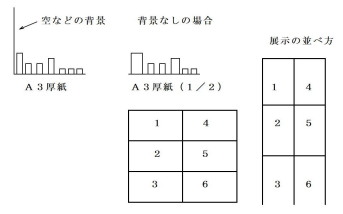

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 台になる厚紙(A3)を半分にして作る「街」になります。建物は、上の「みんなの街」(私の街)と同じように工作用紙と画用紙で作ります。 上のみんなの街と違って、台になる厚紙の大きさが半分になったのと道路の部分がなくなったので、建物の配置がより自由になりました。 建物の並び方は、バラバラでもOKです。 (材料・道具、作り方) 工作用紙、A3厚紙(ダイソー)、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、ハサミ、ペン、絵の具、絵筆 作り方は、上の「みんなの街」と同じです。右の図のようにA3厚紙を半分使って街を作っても良いし、A3厚紙の半分を背景に使うようにしてもいいでしょう。 |

クラスのみんなで作る共同作品の「みんなの街」です。ひとりの分担は、A3の厚紙の縦半分の大きさになります。 作品例では、A3の厚紙を6枚使っていますので、クラスの子どもたちが6人の場合はこの大きさになります。クラスの子どもたちが7人の場合は、街のセンターの部分を先生方が作るのでも良いと思います。 この共同作品は、大きければ大きいほど街としての迫力が出てくるので、展示スペースさえあれば学年での共同作品として取り組んでみたいものです。 (材料・道具、作り方) 上の「みんなの街」(個人作品)と材料・道具・作り方は同じです。 |

普通はセロファンを使って色を出すのですが、これは100円ショップのダイソーで売っている下敷き(暗記学習用で赤・緑の2色が入っています。)を使っています。セロファンよりも色がくっきり出るのと、ハサミで簡単に切れるので使いやすい材料です。 (材料・道具、作り方) 下敷き(ダイソー)、PPシート(青色)、プラ板、工作用紙、のり、ウルトラ多用途ボンド(普通のボンドでは、紙と樹脂は接着できません。)、黒い厚画用紙、黒い画用紙、定規、ペン、はさみ、デザインナイフ ①黒い厚画用紙にのりしろ部分も描いて四角を5個描きます。(箱の後ろ側は光を取り入れるので、この部分は不要になります。)ハサミで切ります。 ②デザインナイフで中側を四角に切り取ります。 ③切り取った内側の四角の大きさに合わせて、工作用紙に模様を描きます。黒い画用紙をのりで工作用紙に貼り、模様をデザインナイフで切り取ります。 ④プラ板を内側の四角より一回り大きいサイズに5枚切ります。 ⑤プラ板を内側の四角に中側からウルトラ多用途ボンドで貼ります。 ⑥プラ板に模様を貼り、その模様の部分に下敷きやPPシートを形に切ったものをウルトラ多用途ボンドで貼ります。 ⑦箱を組み立てれば完成です。 |

材料にセロファンではなく、ダイソーで売っている「下敷き」とPPシートを使っています。セロファンは切り取りしわが出ないように貼り付けるのが面倒ですが、下敷きは樹脂製なのでハサミで簡単に切れ、色合いも濃く出て美しいです。 (材料・道具、作り方) 10円ショップのダイソーで売っている下敷き(赤・緑)、プラ板、工作用紙、黒の色画用紙、定規、ウルトラ多用途ボンド(樹脂と紙を貼り付けるのに使います。ボンドではつきません。)、デザインナイフ、のりかボンド、サインペン ①工作用紙に線を引いて、デザインナイフで切って枠にします。(※下の左側の写真) ②切った枠に色画用紙(黒)をのりかボンドで貼り付け、デザインナイフで切り取ります。 ③下敷きやPPシートを枠の中の四角の大きさより一回り大きなサイズにハサミで切り取ります。ウルトラ多用途ボンドで下の右から2番目のように貼り付けます。これで完成です。 |

セロファンを使わないで、その代わりにダイソーで売っている「カラークリアフォルダー」を使って作っています。クリアフォルダーなので、ハサミで簡単に切ることができます。 クリアフォルダーの色は薄いので、切ったものは6~8枚重ねて色が濃く出るようにします。フォルダーの色は、別の色を重ねることで違う色も作ることができます。(例 赤と青で紫など) (材料・道具、作り方) 工作用紙、黒い色画用紙、のり、ウルトラ多用途ボンド、定規、デザインナイフ、サインペン、はさみ ②デザインナイフで不要な部分を切り取ります。 ③クリアフォルダーにサインペンで一回り大きいサイズの線を引き、はさみで切り取ります。 ④ウルトラ多用途ボンドで下の右から2番目のように貼り付けます。これで完成です。 |

上の「輪っかの中のウサギ」で使った障子紙を右のトレーシングペーパーに変えて作ったものです。トレーシングペーパーに変えたことで、中のウサギやセロファンの色がはっきりわかるようになりました。 (材料・道具、作り方) 材料は、障子紙がトレーシングペーパーに変わっただけです。作り方も上のものと同じになります。(トレーシングペーパーは、100円ショップのダイソーでも売っています。) |

厚画用紙と色画用紙・厚画用紙とコピー用紙で作る紙の飾りになります。 (作り方) ①色画用紙は、2枚重ねてのりで貼り付けます。 ②1㎝幅に切った帯状の紙を丸めて花のパーツを作ります。 ③厚画用紙で作った輪に花をボンドでつけ、穴開けパンチで輪っかの上側に穴を開ければ完成です。 |

色のきれいなビー玉をストローの輪の台に乗せて、光と影を楽しむ工作です。 (材料・道具・作り方) ガラス工房などで売っている色のきれいなビー玉、太いストロー、はさみ、カラーボード(ダイソー、紙が貼ってあるもの)、ボンド ①カラーボードにビー玉を置く位置を鉛筆で印をつけます。定規やコンパスを使うとわかりやすいでしょう。 ②太いストローをハサミで切って輪を作ります。(幅は5㎜くらい) ③ストローの輪にボンドをつけてビー玉を置く位置に貼り付けます。 ④ストローの輪の上にビー玉を置けば完成です。 |

黒い厚画用紙(100円ショップのダイソーで売っています。)で四角(5㎝×5㎝)を作り、そこへセロファン(ダイソー)を2枚重ねでボンドで貼って作る「光と色」です。 右の写真のように、外側の大枠にセロファンを貼った四角のブロックをはめ込んで作品にします。 (作り方) セロファンは1枚しか貼らないと色がはっきりしないので、2枚貼ります。四角い箱は、取り外して入れ替えができるので、並び方は変えられます。 箱を入れる枠(黒い厚画用紙)は、四角の箱がスムーズに入れやすいように15㎝×15㎝ではなく、余裕を持たせるために16㎝×16㎝で作ります。その枠に障子紙をボンドで貼り付けて枠の完成。 ただ四角の大きな箱ではおもしろくありませんから、余った黒い厚画用紙でM字型の土台を作り、その上に枠を乗せるようにしています。障子紙越しに淡い色を見るのも良いし、セロファンが直接見えるように置いても良いでしょう。セロファンをつけるときは、絵筆にボンドをつけて四角の箱や枠に塗るとボンドが塗りやすいです。 |

紙コップとラベルシール・絵の具で作るトーテンポール(トーテムポール)になります。 トーテンポールの模様はラベルシール(大・中・小)を使って作りますが、自分で好きな色やシールの大きさを選んで作れるので、自由さが広がるでしょう。人のまねをするのではなく、自分で色々な模様を考えることで個性が生まれます。 (材料・道具、作り方) 材料は、大きさが同じ紙コップ・ラベルシール(大きさは大・中・小の3種類)・絵の具(水彩絵の具・ポスターカラー)・ボンド・羽になる厚画用紙か工作用紙・はさみ  ①トーテンポールの一番上になるコップに、下の写真のような厚画用紙で作った羽をボンドでつけます ②紙コップに絵の具で色を塗ります。(紙コップは白いままよりも色を塗った方がトーテンポールらしくなります。絵の具は水彩かポスターカラーがお勧めです。下のカップの青色は水彩絵の具で赤色はポスターカラーです。ポスターカラーの方が発色はいい感じになります。) ④下のコップに好きなようにシールを貼って模様を描きます。 ⑤カップをボンドで貼り合わせて完成です。 (紙コップに色を塗らないタイプ) 上の作品例では紙コップに絵の具で色をつけましたが、色をつけない白いままの紙コップで作ると、どんな感じになるのか試したものになります。 白いままの紙コップでも、思っていた以上にきれいな作品になりますが、トーテンポールらしくするには、面倒でも紙コップに絵の具で色をつけた方が色々なバージョンが生まれていいかもしれません。 子どもたちが白いままの紙コップで制作すると、どうしても似通ったものができてしまうので、子どもたち一人一人の個性を表現するには、紙コップの色が一人一人違う方が違いがはっきりしていいと思います。 |

プラ板を使ってランプシェードにしたものです。プラ板は、折り目をつけると白い線が付くので模様になります。障がいが重いお子さんたちでも作れます。 (材料・道具・作り方) ①プラバンのシートを折り紙を折るように縦・横・斜めに折っていきます。折る向きは常に内側。 ②プラバンに白い傷がたくさんつくようになったら、プラバンを広げます。 ③プラバンは、内側に巻き込むような形になってしまっているので、それを直すために反対側に巻いて輪ゴムで留めます。こうすることで内側に巻き込むようになっていたのが、少し直ります。 ④イルミネーションライトの台にプラバンを巻いてセロテープで留めれば完成です。 |

プラ板にプラスのドライバーで線の模様を入れたランプシェードです。線の模様の入れるのに、カッターナイフのように刃の付いた道具を使うのではなく、家庭にもあるような小型のプラスドライバーを使っているのがみそです。 プラスのドライバーにはカッターナイフのように刃が付いていないので、ナイフに比べると安全性が高いです。 (材料・道具・作り方) プラ板(B4サイズ ダイソー)、小型のプラスのドライバー、定規、セロテープ、プッシュライト ②大きさが決まったら、ハサミでプラ板を切ります。 ③プラ板の下に黒い画用紙などの色の付いた紙を敷きます。(こうしないと引いた線がわかりづらいからです。) ④定規を使ってプラ板にドライバーで線を引いていきます。線は、ドライバーを強く引くとより白くなります。 ⑤プラ板は、線を引いていくと上の写真のように丸まっていきます。プッシュライトにプラ板を巻き付け、セロテープで留めれば完成です。 |

小さな家を子どもたちみんなで作り、その家を集めて村にしたものです。家の壁を土壁のように見せるため、スポンジで絵の具をつけています。 (材料・道具・作り方) 工作用紙・スポンジ・アクリル絵の具(ポスターカラー等のその他の絵の具でもOK)、定規、ペン、はさみ、速乾ボンド、デザインナイフかカッターナイフ ※子どもたちは主に色をつけることがメインの活動になります。小学生でしたら、工作用紙に家の展開図を描いて家を組み立てられると思いますが、特別支援学校のお子さんたちは障がいに差がありますから、共同作品を作る場合は障がいの重いお子さんに配慮する必要があります。 その場合は、工作用紙に展開図を書いたり切り抜いたりする活動は先生方の作業になります。子どもたちの活動は、家の壁や屋根をスポンジと絵の具でつけることになります。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

工作用紙を使って作る小さな村になります。個人作品の例ですが、障がいの軽いお子さんや小学生(高学年)向けの作品になると思います。 (小さな家を10戸ほど作るのは障がいが重いお子さんには難しいので・・。) (材料・道具・作り方) 工作用紙、A3厚紙、絵の具(アクリル絵の具・ポスターカラー等)、スポンジ、デザインナイフかカッターナイフ、はさみ、定規、速乾ボンド、ペン、コンパス ①左下の展開図を元にして型紙を作ります。紙は工作用紙でも厚画用紙でもOKですが、ハサミで切りやすく組み立ても楽なのは工作用紙の方です。 ②型紙を使って工作用紙に家の型を10数戸描きます。描いたらはさみで切り取ります。  ③スポンジに赤・黄・青・緑・黒等の絵の具を少量つけてポンポンと叩くように家に絵の具をつけます。 ③スポンジに赤・黄・青・緑・黒等の絵の具を少量つけてポンポンと叩くように家に絵の具をつけます。④絵の具が乾いたらデザインナイフかカッターナイフで切って窓を作ります。 ⑤スポンジに白い絵の具を少量つけてポンポンと叩いて家と屋根に白い雪をつけます。 ⑥家を速乾ボンドで貼って組み立てます。 ⑦A3厚紙にコンパスで円を描き、はさみで切り取ります。 ⑧作った小さいな家を厚画用紙の円盤の上に乗せて小さな村をつくれば完成です。(※上の写真のライトは、ダイソーで売っている卵形のライトです。)) |

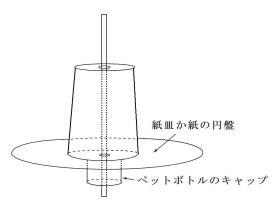

紙コップの中にウサギがいるという、ちょっと可愛い世界になっています。 (材料・道具・作り方) 紙コップ(普通サイズ)、工作用紙、ボンド、カッターナイフ、ハサミ ①インターネットでフリーのウサギのイラストを見つけて、「一太郎」や「Word」に貼り付けて印刷します。絵のサイズは、コップの中に収まるかどうか何種類か試して決めます。 ②印刷したウサギの絵を工作用紙に貼って、はさみで切り取ります。 ③紙コップの底をカッターナイフで切り取ります。(※写真の右側のものは、底を切り取らないで千枚通しで穴をあけて星のようにしています。写真の左から2番目は、工作用紙で作った月を貼ってあります。) ④工作用紙でL字型を作り、ウサギにボンドで貼りつけます。 ⑤左の写真のように、コップの中にウサギを置いてL字型をボンドで貼ります。 ⑥右の写真のように、ペットボトルのキャップをコップの下にボンドで貼って完成。 |

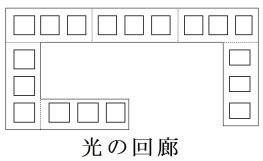

床が光り、廊下の床面や壁が光と影で不思議な空間になる作品です。壁には写真を画のように貼ってあります。こうすることで廊下という感じが表現できます。 右の図は、子どもたちが廊下を作り、それをつなげて回廊のようにする作品の例です。光と影の映る廊下が長く続くような共同作品になります。子どもたちは、自分の好きな写真を壁側に飾り、床は自分の好きな色の絵の具を塗ると個々の違いも出るでしょう。 (材料・道具・作り方) 厚画用紙、ダイソーで売っている3Dタイルステッカー、黒い厚画用紙、カラーボード・デザインナイフかカッターナイフ、両面テープかボンド、ダイソーで売っている「9SMD&1LED BOXライト」、定規 ①厚画用紙でコの字型を作ります。ここが床面になります。 ③床面のところに色を塗るかタイルステッカーを貼り、デザインナイフかカッターナイフで穴をあけます。 ④穴の4カ所に上の写真のように黒い厚画用紙を載せる台を貼ります。台の上に厚画よ市を貼ります。 ⑤壁をボンドで貼り付けます。床の下側にライトを入れれば完成です。 |

白い画用紙の上に光と影を表現する作品です。初めは好きなようにL字型の厚画用紙を置き、次は影がどう映るか考えながらL字型を置くようにすると良いでしょう。 ※この作品作りは、影を作る際に部屋を暗くしないと光を当てても影は薄くしか出ないので、ちょっと面倒な点があります。 (材料・道具・作り方) 画用紙か厚画用紙、鉛筆、定規、ライト(ダイソーで売っている縦長のもの) ①厚画用紙か画用紙を折ってL字型を作ります。長さは、見本では4㎝の高さになるようにしていますが、自由に長さも形も変えてOKです。 |

上の作品では厚画用紙で作ったL字型を画用紙の上に置いて並べましたが、こちらは工作用紙を三角のトンガリ型にしたものを置い (材料・道具・作り方) 画用紙、工作用紙、鉛筆、定規、ライト(ダイソーで売っている縦長のもの) |

上の板状の紙ではなく、立方体や三角の形を使った光と影です。(※立体にすると影も変わってきて面白いかと思いましたが、作りやすさや光の当て方が楽な、上の「光と影」のほうが楽しい良い作品になることがわかりました。) (材料・道具・作り方) 工作用紙、画用紙、ハサミ、定規、ペン、ライト |

立方体や直方体にライトの光を当てて、影を作る作品です。セロファンをライトに巻いて光に色をつけるようにしています。 上の作品例よりは、写真を撮ったときにおもしろい作品になっていますが、立体だと影を作るのが難しいです。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、画用紙、ハサミ、定規、ペン、ライト |

工作用紙にデザインナイフで穴を開け模様にしたランプシェードです。デザインナイフで穴を開けるのは力もいるので、高等部の生徒達用の作品例です。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、デザインナイフ、定規、ペン(赤鉛筆等)、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、プッシュライトまたはイルミネーションライト(どちらもダイソーのライトです。) ①工作用紙にペンで穴を開ける場所に線を引きます。 ②デザインナイフで穴を開けていきます。真ん中の模様は、上下を残すようにしないと取れてしまうので気をつけます。 ③穴が全て開いたら工作用紙を丸めて、端の部分を速乾ボンドで貼り付けます。これで完成です。 ※ライトは、プッシュライトかイルミネーションライトを使います。 |

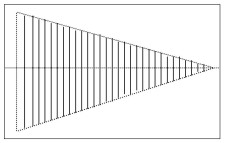

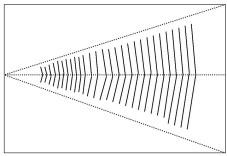

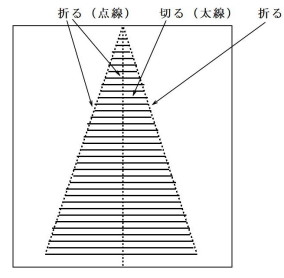

工作用紙よりも柔らかな画用紙を使ったランプシェードです。ライトは、ダイソーで売っているプッシュライトやイルミネーションライトを使っています。 (材料・道具・作り方) 画用紙(白色または色画用紙)、穴開けパンチ、定規、ペン、コンパス、ハサミ、千枚通し、雑紙、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、プッシュライトまたはイルミネーションライト ②画用紙を右の写真のように真ん中で2回折ります。 ③穴開けパンチを使い、穴の位置を少しずつずらして穴を開けます。 ④蓋になる円盤部分は、雑紙の上に乗せて千枚通しでたくさんの穴を開けます。この穴が星のようになります。小さな穴は千枚通しを刺して開けた穴で、大きな穴は千枚通しをぐっと奥まで差し込んで作る穴です。 ⑤画用紙をライトに巻き付けて、画用紙の端をセロテープで留めます。蓋の部分は速乾ボンドで筒に貼り付けても良いし、筒に乗せるだだけでもOKです。・・・これで完成です。 画用紙、セロテープか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、コンパス、ハサミ、千枚通し ①画用紙を縦14㎝×横36㎝に切ります。 ②蓋になる円盤は半径が6㎝。 ③筒になる部分と蓋になる部分は、雑紙に乗せて千枚通しで穴を開けます。 ③筒になる部分をライトに巻き付けることで丸めて、速乾ボンドで貼り付けます。 (※ボンドではなくセロテープで貼ってもOKです。) ④蓋になる部分の円盤は、筒の口側に速乾ボンドを塗って貼り付けます。文庫本がいい重しになります。ボンドはすぐ乾くので、これで完成です。  (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)画用紙、セロテープか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、デザインナイフかカッターナイフ、ゴムのマット、ハサミ、定規 画用紙にスリットの穴を開けて、そこに帯状の画用紙を織り込んで作るランプシェードです。 スリットになる穴は、穴のところから光が見えるように、スリットの幅を線ではなく5㎜ほどの幅に切ってあります。 画用紙、定規、ペン、セロテープかのり、ハサミ、ペン 作り方は、上のランプシェードと同じですが、左側の側のランプシェードは、スリットを通す帯状の画用紙を丸く外に出すようにしたものになります。 ライトはプッシュライトやLEDタイプのライトを使っています。 画用紙、コンパス、定規、ペン、ハサミ、のり 筒状の画用紙の上に大きめの筒と円盤の蓋をしたものを乗せたものになります。 筒状の柱の上部は、そこから光が漏れやすいように、右の写真のようにハサミで切って切れ込みを作るようにしてあります。 この部分がないと蓋状の部分は余り光らなくなります。ライトはダイソーで売っていたLEDのライトです。 右は、「花型のランプシェード」です。 ①画用紙で大きさの違う輪っかを2個作り、そこに花弁になる画用紙をのりで貼り付けるだけです。 ライトは、ダイソーで売っているプッシュライト。 プッシュライト、画用紙、のりかセロテープ、ストロー 左側のランプシェードは、ストローを切ったものをプッシュライトのところに差し込んで作るものです。円筒を黄色の画用紙で作っていますが、白い画用紙の方がいいでしょう。 右のランプシェードは、円筒にする画用紙の上半分を幅1㎝に切ってから手でしごいて丸めたものです。ライトは、以前ダイソーで売っていたLEDのライトです。 画用紙、コンパス、セロテープ、のり、ハサミ ①ライトに画用紙を巻き付けて長さを決めます。ハサミで画用紙を切ったらライトの画用紙を巻き付けてセロテープで留めます。 ②コンパスを使って円(円盤)を描きハサミで切り取ります。支柱になる長方形の部分を4枚作り、円盤と下の筒側とをのり貼り付けます。 画用紙、ギザギザが切れるハサミ、セロテープ ①プッシュライト等に画用紙を巻き付けて長さを決めます。(※少し余裕があるように長めにします。) ② ハサミで画用紙を切ったら、ギザギザが切れるハサミで横に2カ所切っていきます。 ③切った画用紙をつなぐ為の柱になる部分を右から2番目の写真のように貼り合わせます。 ④ライトに画用紙を巻き付けてセロテープで留めます。 画用紙、のり、セロタープ、ハサミ ①画用紙をプッシュライト等のライトに巻き付けて長さを決めます。 ②幅が1~2㎝の細長い帯状のものを5本作ります。 ③ライトに巻き付ける画用紙の裏側(ライトに巻いたときに内側)に細長い帯状の画用紙をのりで貼り付けます。 ④ライトに画用紙を巻き付け、端をセロテープでとめれば完成です。 画用紙、ハサミ、定規、のり、定規、ペン ①画用紙を幅3㎝位にハサミで切って帯状のものを10数本作ります。この帯状のものを織っていくことで柱が作れます。 ②柱の下側と上側には、織った画用紙が外れないように帯状の画用紙を貼って留めるようにします。  画用紙、千枚通し、セロテープ、プッシュライト(ダイソー)、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、ペン 画用紙、千枚通し、セロテープ、プッシュライト(ダイソー)、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、定規、ペン①右の図のように、画用紙をプッシュライトの光る部分に巻き付けて長さを決めます。 (※図は、画用紙の筒にプッシュライトを逆さまに乗せた完成時のものなので、画用紙を巻いて長さを決めるときは、上下が反転した状態でおこないます。) 長さが決まったらハサミで切ります。 ②画用紙に千枚通しで無数の穴を開けます。大きめの穴は、千枚通しを奥まで刺すようにして穴を大きくします。 ③補強のため画用紙で帯を作り、その帯を筒の下側にのりか速乾ボンドで貼り付けます。 ④画用紙をライトの光る部分に巻いて端をセロテープで留めます。これで完成。 画用紙、セロテープ、ハサミ ①画用紙を丸めるだけでは紙が重なってしまうので、画用紙の端を右の写真のように折って、画用紙と画用紙の間に空間ができるようにしていきます。 ②形が決まったら、セロテープで丸めた画用紙の端を留めていきます。 ③このままだと下側は尖った形になってランプシェードは立たないので、下側をハサミで切って立つように調整します。 (※どうしてもうまくいかない場合は、画用紙で背の低い円柱を作り、その中にランプシェードの下側を差し込むようにすれば立つようになります。)  画用紙、定規、ペン、セロテープ ①画用紙に右の図のように線を引いていきます。(※図では途中までしか線を引いていませんが、空白部分も同じように線を引きます。) ②定規を折れ線に当てて画用紙を折ります。 ③全部の線が折れたら画用紙を丸めてライトにセロテープで貼り付けます。これで完成。 画用紙、定規、ペン、のり、セロテープ ①画用紙を帯状に7本切ります。(※帯の長さは、ライトにぐるちと巻き付けた時の長さにします。) 4本はセロテープで貼って円にします。残りの3本は円を支える支柱の役目をします。 ②支柱になる棒状の画用紙に円を1個ずつのりで貼っていきます。 ③3本の支柱をのりで円に全て貼れれば完成です。 画用紙、コンパス、ハサミ、のりかセロテープ  ①右の図のように大きな円と小さな円を画用紙に描きます。左下の棒状のものは、大きな円の下側を折ったときに、大きな円が広がらないように固定する時に使うものです。 ②大きな円を2つに折ります。 ③使うライトを乗せる部分になるように、円の下側の2カ所を折ります。 ④プッシュライトなどのライトを置いて見て、形が良いと感じたところで棒状の画用紙を折り曲げた所に貼ります。 ⑤小さな円を上の写真のように貼って完成です。 画用紙、セロテープ、ハサミ ①画用紙を丸めるだけでは紙が重なってしまうので、画用紙の端を右の写真のように数回折って、画用紙と画用紙の間に空間ができるようにしていきます。 ②形が決まったら、セロテープで丸めた画用紙の端を留めていきます。 ③このままだと下側は尖った形になってランプシェードは立たないので、下側をハサミで切って立つように調整します。 (※どうしてもうまくいかない場合は、画用紙で背の低い円柱を作り、その中にランプシェードの下側を差し込むようにすれば立つようになります。) 画用紙、定規、ペン、セロテープ ①右下の図のように、画用紙に三角形を描きます。 ②定規を当てて、折れ線の部分を折っていきます。 ③画用紙の端をセロテープで固定すれば完成です。  画用紙、定規、デザインナイフ、のりかセロテープ、ゴムのマット ①画用紙の左右に5㎝ほどの幅の線を引きます。この部分は切り込みを入れない部分になります。 ②デザインナイフで1㎝幅の切り込みを入れていきます。 ③切り込みを入れた左右側を折って丸みがつけやすいようにします。 ④画用紙を丸める時に、上側が狭くなるようにして形に変化をつけます。形が崩れるようでしたら、左右の5㎝幅の部分に帯状の画用紙を貼って固定します。 画用紙、デザインナイフ、定規、千枚通し、ペン、ゴムのマット ①右の図のように画用紙に線を引きます。  ②デザインナイフと定規を使って横線を切っていきます。 ③上の写真の右側のように画用紙を折って、切った線の部分が箱のような形にします。これで完成です。 画用紙(白・黒)、デザインナイフかカッターナイフ、ゴムのマット、定規、ペン、千枚通し、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①右の図のように、画用紙の端を幅4㎝位で切り取ります。 この部分は右の写真のように左右を折り曲げた部分に貼って、画用紙全体が丸みを帯びるようにする・画用紙が立ちやすいようにする為に使います。  ②画用紙の左右の両端を幅4㎝ほどの幅で折ります。 ②画用紙の左右の両端を幅4㎝ほどの幅で折ります。③画用紙の適当な場所に千枚通しで穴を開け、これを流星にします。穴から定規を使ってデザインナイフかカッターナイフで何本か線状に切れ目を入れます。この切れ目が、流星の尾の部分になります。 ⑤ ①で作った帯を裏側の左右の折った部分に貼り付ければ完成です。 工作用紙か厚紙、画用紙、デザインナイフ、ゴムのマット、定規、ペン ①クローバーの葉1枚分の形を工作用紙に描いて型紙にします。 (※写真の右から4番目) ③デザインナイフで葉の輪郭を切っていきますが、このとき輪郭全てを切ってしまうと葉が落ちてしまうので、葉の下側は切らずに ④茎の部分もデザインナイフで切りますが、こちらも輪郭全てを切ると取れてしまうので、葉に近い部分は切らないようにします。 ⑤画用紙の左右とも5㎝位の幅で折り曲げて、画用紙のランプシェードが立つようにします。これで完成です。 右の写真は、セロファンを貼った時の様子です。白い画用紙ですと、ライトの光を当てるとセロファンが写ってしまいます。 ※桜の模様のランプシェードは、上の四つ葉のクローバーと同じです。 桜の葉の型紙を作って桜の花びらを鉛筆で描き、デザインナイフで切っていきます。 画用紙、コンパス、ハサミ、セロテープ ①画用紙2枚に円を描きます。(大きい円と真ん中に小さい円) ②ハサミで大きい円を切り取ります。 ③切り取った大きな円を、右の写真のように切り込みの部分で左右を重ねてはりつけます。 ④円を折って、右から2番目の円のようにします。 ⑤下に置く円にもう一つの円を差し込むようにすれば完成です。  画用紙、ペン、定規。、のりかボンド ①右の図のように線を引きます。下側の8㎝幅の所はハサミで切って後で使います。 ②画用紙の上の部分を定規を使った折ります。折った部分が写真のような形になるように整えます。 ③下の部分はそのままでは横に開いてしまうので、初めに切った8㎝幅の板状の画用紙を画用紙の左右につなげるように貼ります。これで完成。 画用紙、定規、ペン、千枚通し、ハサミ、雑紙かゴムマット  ①画用紙を正方形に切ります。 ②右の図のように画用紙を折っていきます。 ③千枚通しを使って画用紙に無数の穴を開けます。千枚通しを深く刺すと穴が大きくなって、大きな星になります。 ④画用紙を折って星形にします。これで完成。  (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)画用紙、定規、ペン、ハサミ、のり、コンパス ①画用紙の左右を適当は幅で折り曲げます。 ②画用紙の真ん中で折ります。 ③右の図のように下側に線を引いて、画用紙を真ん中で二つ折りにしてハサミで切ります。 ④画用紙を裏返しにしたら、右から2番目の写真のようにハサミで切った所に定規を差し込むようにして斜線部分を折ります。(※左右の斜線) ⑤右の写真のように三角の部分が前に出るようにします。 ⑥画用紙に円を描いて切り取ります。これをのりで貼り付けます。三日月の部分はあってもなくてもいいでしょう。(※このタイプの兜には三日月はつきませんから・・。) ⑦画用紙を1㎝幅に帯状に切って三角の下側にのりで貼って首に巻くひものようにすれば完成です。  画用紙、セロファン、ハサミ、のり、定規、デザインナイフかカッターナイフ ①画用紙の真ん中を折ります。 ②右の図のように上下の横の太い線のところをデザインナイフかカッターナイフで切ります。 ③左右の縦線部分を折ります。このとき定規は横に切った部分に差し込んで使うようにするときれいに折ることができます。 ④画用紙の裏側にセロファンをのりで貼ります。のりは、セロファン全体ではなくセロファンの両端だけ少し塗るといいでしょう。 ⑤画用紙の真ん中が、手前に丸みを帯びるようにしたら完成です。 画用紙、工作用紙、ハサミ、速乾ボンド ①画用紙を立てる為に、画用紙の左右を幅6~7㎝位で折ります。 ②工作用紙か画用紙を5㎜幅の帯状に切ります。これで絵を作ります。 ③画用紙の表側に、写真の右から2番目のように富士山の輪郭を工作用紙か画用紙で作ってボンドで貼ります。 ④画用紙の裏側に、写真の右のように雲を作って速乾ボンドで貼ります。 (※雲の位置は、時々富士山の輪郭を光ですかして見て確認してから貼っていきます。) 画用紙、工作用紙、ハサミ、速乾ボンド ①画用紙を立てる為に、画用紙の左右を幅6~7㎝位で折ります。 ②工作用紙か画用紙を5㎜幅の帯状に切ります。これで絵を作ります。 ③模様を作る時は、工作用紙の上で行うと形が作りやすいです。  ④曲線は、工作用紙や画用紙をしごいてつけるか鉛筆等に巻き付けて丸みをつけていきます。貼り付けるときは速乾ボンドを使います。 ④曲線は、工作用紙や画用紙をしごいてつけるか鉛筆等に巻き付けて丸みをつけていきます。貼り付けるときは速乾ボンドを使います。画用紙、定規、ハサミかデザインナイフかカッターナイフ、ペン ①画用紙の真ん中を縦に折ります。 ②下側の底辺の部分の長さを決めたら、斜線を引いて大きな三角形を描きます。 ③横線を同じ幅で引いていきます。 ④横線部分をハサミかデザインナイフかカッターナイフで切ります。ハサミを使って横線を切るときは、画用紙を縦に折った状態にすると簡単に切ることができます。  ⑤切った部分を手前側に引き出して三角形の形が整ったら完成です。 |

手に入りやすく価格も余り高くない、コピー用紙を使って作る紙のランプシェードです。使う道具もハサミとノリだけなので、取り組みやすいでしょう。(※デザインナイフを使うような場合は、画用紙の方が厚さがあってきれいな切り口になります。) (材料・道具・作り方) コピー用紙、ノリ、ハサミ ①コピー用紙2枚を半分に折ります。 ②コピー用紙の両端にのりをつけて2枚を貼り付けます。(貼り付けると菱形になります。 ③ハサミで横に切ったり斜めに切って模様をつけます。 ④切った所は、左の写真のように紙を持ち上げてハサミで切り落とします。これで完成です。 |

コピー用紙と工作用紙で作るランプシェードです。 (材料・道具・作り方) コピー用紙、工作用紙、のりか両面テープ、千枚通し、雑紙、ハサミ、ダイソーで売っているプッシュライトやイルミネーションライト ①コピー用紙の両端にのりをつけて、もう1枚のコピー用紙を貼り付けます。(※左から3番目の「天の川」は、コピー用紙に同じ大きさの工作用紙を貼り付けています。下の左側の「流星」は黒い画用紙を使っています。) ②工作用紙の下に雑紙を置いて、千枚通しで工作用紙(裏側を表にして)に穴を開けます。細かな穴は軽く差し込んで作り、大きな穴は千枚通しを根元まで差し込んで作ります。 ③工作用紙をのりでコピー用紙に貼り付けます。これで完成です。 「流星」 左の流星は、千枚通しで穴を開けて星にし、流れ星の尾の部分はデザインナイフと定規を使って線を切るようにしています。 左が黒い画用紙・右の白い方がコピー用紙を使って作っています。お勧めは画用紙の方になります。・・線の切り口がシャープで美しい線になるからです。「銀河」 下の銀河は、画用紙に円を描き(大きな円の中に幅の狭い円と幅のある円)、千枚通しで星になる穴をあけて作ります。 ①「富士」は、コピー用紙にペンで富士山を描き、デザインナイフで描いた線を切っていきます。 ②切った線の部分を2㎜位広げるようにハサミで切ります。これで完成ですが、デザインナイフを使ったり、切った線のところをハサミで更に切って隙間を広げるなど手間がかかるので、高等部のお子さん以外には余りお勧めしません。 「鳥」もデザインナイフで切りますが、切った部分を上に持ち上げるので、隙間を空ける必要がないから作りやすいです。鳥の羽の部分の切り込みは、羽をデザインナイフで切ってからハサミで切り込みを入れるだけです。 ※「鳥」や「富士」のようにデザインナイフを使う場合は、画用紙を使うのがお勧めになります。工作用紙は厚みがありすぎで、コピー用紙は薄すぎるので切った部分の切り口がざらついてきれいではないからです。コピー用紙でも作れますが、画用紙を使う方が圧倒的に美しい仕上がりになります。 |

クリアフォルダー(カラー)で作るランプシェードです。 (材料・道具・作り方) クリアフォルダー、定規、サインペン、セロテープ、ハサミ、マジックを取り付けたコンパス  ①下の写真のように、クリアフォルダーが閉じてある部分をハサミで切って広げます。 ①下の写真のように、クリアフォルダーが閉じてある部分をハサミで切って広げます。②マジックを取り付けたコンパスを使ってクリアフォルダーに円を描きます。 ③描いた円はハサミで切り取って、右の図のように切るところと折るところにサインペンで線を引きます。 ⑤緑のクリアフォルダーを横長に切って筒状に丸めます。端はセロテープで留めます。 ⑥筒の上の口の所に円から作った羽のような形を差し込んでいきます。緑のものとピンク・黄色のものでは、向きを変えるようにして差し込みます。これで完成です。 クリアフォルダ(カラー)、セロテープ、ハサミ、定規、サインペン ①右から2番目の写真のように、クリアフォルダーが閉じてある部分をハサミで切って広げます。 クリアフォルダーの縦のに半分の高さの所をハサミで切ります。 ②2枚作れたら、同じ幅で山型になるように定規を使って測り、サインペンで印をつけてから定規を使って織ります。 ③端と端をセロテープで貼って1枚の長い帯状にします。 ④帯状のものを丸めて、適当なところで貼り合わせて完成です。 クリアフォルダ(カラー)、ハサミ、画用紙、セロテープ、両面テープ、定規、サインペンかマジック ①クリアフォルダーの閉じてある部分をハサミで切り落とします。 ②フォルダーを広げてから、サインペンかマジックで2㎝幅の線を引きます。 ③ハサミで切ります。写真の右から2番目がフォルダーをハサミで切って棒状にした様子です。同じように画用紙を4㎝幅で2枚切ります。(この画用紙は織り込んだフォルダーの上下で使います。) ④画用紙に両面テープを貼り、そこに棒状に切ったクリアフォルダーを貼っていきます、。フォルダーとフォルダーの間の間隔は2㎝ほどあけますが、あけないで貼ってもOKです。 ⑤棒状のフォルダーを横から入れて織り込んでいきます。全部織り込めたら上側にも両面テープをつけた画用紙を貼ります。 ⑥ライトに巻き付けてセロテープで端の部分を貼り合わせれば完成です。 クリアフォルダ(カラー)、セロテープ、セロテープの紙の芯、両面テープ ①クリアフォルダーの赤・黄色を2枚重ねて丸めます。丸めたクリアフォルダーを少しゆるめたりして形を決めます。 ②下側の部分は尖った形になるので、このままでは立たせることができませんので、セロテープの紙の芯の中に差し込むか、少し広げて紙の芯に両面テープで貼り付けます。 ③ライトの上に乗せてランプシェードが立てば完成です。 クリアフォルダ(カラー)、セロテープか両面テープ、ハサミ、ペン、厚紙か工作用紙。コンパス(マジックを取り付けてあるもの) ①クリアフォルダーの閉じてある部分をハサミで切り落とし、1枚に広げます。  ②マジックの取り付けてあるコンパスで円を描きます。円の大きさは自由です。円は6枚ですが、カラーのクリアフォルダーは色が薄いので、色合いを見て二重に貼ります。 ②マジックの取り付けてあるコンパスで円を描きます。円の大きさは自由です。円は6枚ですが、カラーのクリアフォルダーは色が薄いので、色合いを見て二重に貼ります。③描いた円は真ん中で折ると、ハサミで切るのが簡単になります。(※写真の右) ④下の図のように円の真ん中の線に合わせて重ねて貼っていきます。色が薄いと思ったところは2枚重ねにします。端の部分を貼り合わせて完成です。 |

紙コップを使って作るランプシェードです。紙コップは、画用紙や和紙などで形を作るような難しさがないので、小学部の子ども達や小学校の低学年の子達に適したものです。 紙コップ、糸、(※細い凧糸や毛糸はお勧めできません。糸を使うのがベストです。)ハサミ、プッシュライトやLEDのライトやイルミネーションライト ①紙コップの口の部分に、上の右から2番目の写真のようにハサミで少し切り込みを入れ、そこに糸をはさみます。 ②糸を紙コップにぐるぐると巻いていきます。糸の向きを変えたいときは、上の右の写真のようにコップの口の所にハサミで2カ所切り込みを入れ、そこに糸をかけて巻く方向を変えるようにします。 ③糸が巻けたら、糸の端をコップの口につけた切り込みにかければ完成です。 左のランプシェード 紙コップ、ダイソー等で売っているパンチ穴補修シート、ライト ①紙コップの表面に「パンチ穴補修シート」の丸い輪っかを貼っていきます。(のりがついているので、そのまま貼ることができます。) ある程度貼ることができたら完成です。 右のランプシェード 紙コップ、ダイソーで売っている滑り止めマット(※滑り止めマットは、この商品よりも目が細かく薄いものが売っていますので、そちらを使った方が作りやすいでしょう。) ①紙コップの底をカッターナイフを使って切り落とします。 ②マットを紙コップに巻いてみて長さを決めます。ハサミで切ったら、端を速乾ボンドで貼り付け、くるりと巻いてから終わりの端の部分にボンドを塗って貼り付けたら完成です。 紙コップ、紙皿、ハサミ。コンパス、のりかボンド ①右から2番目の写真のように、紙皿の模様が付いている部分をハサミで切り取ります。 ②紙皿の残った部分にコンパスで円を描き、ハサミで切り取ります。 ③模様が付いている部分をコップにのりかボンドで貼り付けます。そのままでは長すぎるので、適当なところでハサミで切ります。 ④円の紙を紙コップにボンドかのりで貼り付ければ完成です。兜型のランプシェードの完成です。 |

和紙で作るランプシェードです。形や影になって見える模様を工夫していきます。 (材料・道具・作り方) 和紙(ダイソーで売っている厚口の半紙か障子紙)、ダイソー等で売っているパンチ穴補修シート、ライト、ハサミ、セロテープ ①半紙をライトに丸めて長さを決めます。ハサミで切ります。 ②半紙にパンチ穴補修シートを貼ります。(のりがついているので、そのまま貼ることができます。) ③半紙をライトに巻き付けて、半紙の端をセロテープで貼り付ければ完成です。(※筒の上の部分も、セロテープで1~2カ所貼るときれいな仕上がりになります。) 和紙(ダイソーで売っている厚口の半紙か障子紙)、セロテープかのり、ハサミ、定規 ①半紙を縦の半分のところでハサミで切ります。 ②2枚になった紙を使って右の写真のような山型を作ります。作品例では、幅は3㎝です。 ③2枚の半紙をのりで貼って8角形の形を作ります。(※写真の右から3番目)これで完成です。 |

工作用紙(柱の部分)と厚画用紙(底と天井部分)で作るランタンです。光と影を楽しむものですが、作るのが少々面倒なので子どもたちが作るのはどうかなということと、展示に際して室内を暗くしないと光と影を見ることができないので余りお勧めにはならない作品です。 ライトはダイソーのライトを使っていますが、できればもっと光量の大きなライトや電球を使った方が、光も影も明瞭になるでしょう。 |

工作用紙を切って作る壁です。ライトは、ダイソーで売っているプッシュライトやイルミネーションライトを使っています。 工作用紙に定規を使って線を引き、デザインナイフで切り込みを入れて折って、右の写真のように立体化しています。ポップアップカードの作り方と基本的に同じものになります。 (この作品の特徴) 工作用紙で右の写真のように枠を作り、その枠の中に工作用紙(幅1㎝・幅5㎜)の棒状の板をボンドで貼って作ります。工作用紙の棒(板)は、枠からはみ出してもかまいません。はみ出した部分は、最後にハサミで切り取ればOKです。 ライトは、ダイソーで売っているプッシュライトやイルミネーションライトを使います。 |

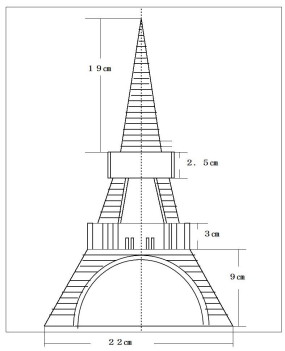

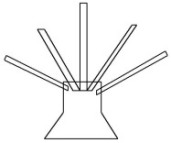

工作用紙とライトで作る「光と影の塔」です。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、ペン、定規、デザインナイフかカッターナイフ、ライト(ダイソーの商品) ①工作用紙を右の図のように三角になるように左右の斜線を折ります。 ②幅2㎝・幅1㎝の線を鉛筆等で引きます。デザインナイフかカッターナイフでその線を切り込みます。 ③幅1㎝の方の帯を奥に引っ張ります。 ④幅2㎝の帯を手前に引き出します。左右の折る線を定規を使って折ります。工作用紙を立てて裏側にライトを置けば完成です。 工作用紙とライトで作る「光と影の塔2」です。上の塔よりも工作用紙をカットするのが難しい分、光と影の美しさは増していきます。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、ペン、定規、デザインナイフかカッターナイフ、ライト(ダイソーのプッシュライト・イルミネーションライト) 工作用紙に左下のように線を引いてクロスを作り、その線をデザインナイフで切って編み目のようにしていきます。 この作業は難しいので、中学部や高等部で手指の巧緻性の高いお子さんでないと難しいでしょう。 ライトの方は、100円ショップのダイソーで売っているプッシュライトや細長いライト・イルミネーションライト(光ファイバーがついている商品で光ファイバーを外したもの)  工作用紙、ペン、定規、デザインナイフ、ライト(ダイソーのプッシュライト・イルミネーションライト、縦長のライト) ①工作用紙に右の図のように線を引いて塔を描きます。塔の左右の斜線部分は下から上まで一直線ではなく、途中の展望台の位置で1㎝ほど内側にずらしてあります。ずらさないと三角形の塔になり、エッフェル塔のような形にはならないからです。 ②デザインナイフと定規を使って右の写真のように穴を開けていきます。 ③工作用紙の真ん中をあらためて折って完成です。 ④ライトは手に入りやすいダイソーで買っています。今回はプッシュライト・イルミネーションライト・縦長のライトを使いましたが、縦長のライトを工作用紙の裏に置いて斜めから光を当てるのが一番光と影を感じられて良い感じでした。 |

工作用紙で作る樹になります。枝の部分も工作用紙ですが、ボンドで貼るときに枝が重なっても枝と枝の間に隙間ができてもそれが味わいになるので、自由に枝を貼ることができます。 ダイソーで売っているプッシュライトやイルミネーションライトを木の裏側においてONにすると、光と影が幻想的な世界を映し出してくれます。 (※肉眼で見ると写真のような感じではありません。写真にすると光と影が強調されて映し出されます。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、ペン、定規、デザインナイフ、ライト(ダイソーのプッシュライト・イルミネーションライト、縦長のライト) ①右の図のように工作用紙に木の幹の部分や枝になる部分を定規で線を引いて描きます。工作用紙1枚で樹が2個作れます。   ②右の図のように木の幹の部分に幅1㎝の太い方の枝を5本くらいボンドで貼ります。この太い枝に幅5㎜の細い枝をボンドで貼っていきます。 ②右の図のように木の幹の部分に幅1㎝の太い方の枝を5本くらいボンドで貼ります。この太い枝に幅5㎜の細い枝をボンドで貼っていきます。③木の枝を貼った形が左の写真になります。 ④木の幹の部分を定規を使って真ん中で折ります。木の幹がくの字型になることで樹が自立するようになります。 ⑤部屋を暗くし(または夜)、機能しろ側にライトを置いてスイッチをONにすれば完成です。 (この作品の特徴) こちらの樹は、動物が樹の上や枝の中に配置されている樹になります。材料や・道具は上の「樹」と同じです。(※肉眼で見ると写真のような感じではありません。写真にすると光と影が強調されて映し出されます。 ①上の樹と同じように作りますが、写真の右から2番目のように枝の中に動物(リス)をいれる為、この部分は樹が完成してからハサミで切ってもいいし、あらかじめ円の形の工作用紙を貼っておくのでもいいです。 この作品では円の工作用紙を貼ってありますが、後からハサミで切る方が楽かもしれません。 ②リスやフクロウはフリーのイラストを印刷して工作用に貼ったものです。人の形も同じようにして作りますが、小さな人形や動物を代わりに樹の回りに置くのでもいいと思います。 |

シェードをプラ板で作り、そこにセロファンを貼ったものです。色の濃淡や形は、セロファンを重ねて貼ったりして作ります。 (材料・道具・作り方) プラ板(B4サイズ ダイソー)、セロファン、セロテープ、プッシュライト(ダイソー)、油性マジック、定規、ハサミ ①プラ板の高さを決めます。(例 20㎝等) 高さが20㎝ならば、定規で測ってマジックで線を引きます。ハサミで切ります。 ②セロファンをプラ板にセロテープで貼っていきます。 ③プラ板をプッシュライトの台にくるりと巻き付けるか、ライトの部分に巻き付けるようにします。セロテープで3~4カ所留めます。これで完成です。 |

光の広がりが筋を引いたようにみせた「日蝕」になります。上の「樹」と違い個性が出しにくいので、図工の授業で作るのには適していない作品です。(※肉眼で見ると写真のような感じではありません。写真にすると光と影が強調されて映し出されます。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、コンパス、定規、ハサミ、のりかボンド、プッシュライトやイルミネーションライトなど ①工作用紙にコンパスで円を描きます。ハサミで切り取ります。 ②切り取った円の中に少し小さい円をコンパスで描きます。 ③工作用紙に幅1㎝の板状のものを定規で線を引き、14本ほど作ります。長さは10㎝位。この板を円盤の内側の円の周囲にボンドで貼ります。右側の写真のようにぐるりと貼っていきます。この部分が光を線状に見せるようになる部分です。 ④円盤が自立するようにL字型の工作用紙を作り、円の底の位置に貼り付けます。円盤を立てて後ろにライトを置き、スイッチONで完成です。 |

工作用紙を使って作る灯りのつく古い家です。土壁のような雰囲気を出すために、絵筆で絵の具を平らに塗るのではなく、スポンジに絵の具をつけて叩いて使っています。ライトはダイソーで売っているプッシュライトですが、もっと小さなライトでも良いでしょう。 (材料・道具・作り方) プッシュライト・工作用紙・絵の具(アクリル絵の具かポスターカラー)・スポンジ・ボンドか両面テープ、はさみ、定規 ①プッシュライトの大きさを測ります。(※直径が10㎝ほど) ②工作用紙に屋根を除いた家の展開図を描きます。屋根は工作用紙をL字型にしたり、円盤状にして作ります。 ④家に窓を作ります。(デザインナイフかカッターナイフで切って窓にします。) ⑤家を組み立てれば完成です。屋根は取り外せるので、屋根に色づけしてから乗せます。 |

一つのコマで色々な形や色を見せることができます。 (材料・道具・作り方) 厚画用紙、楊枝、ペットボトルのキャップ、のりかボンド、はさみ、ラベルシート、コンパス、千枚通し ①コマの土台になる円盤は厚画用紙を2枚使います。コンパスで同じ大きさの円を2個描きます。1枚は土台になり、もう1枚は、その上に貼るようになります。  ③2枚の円盤をボンドかのりで貼ったら、円盤の中心に千枚通しで穴を開けて楊枝を刺します。楊枝はボンドで固定します。 (※このとき、右の写真のようにペットボトルのキャップを使うとしっかり固定できます。付け方は、キャップの中心に千枚通しで穴をあけ、円盤から通した楊枝の軸をキャップの穴に通します。ボンドで固定すればOK。) ④ラベルシールを貼って完成です。(※十字の切り込みを広げることで立体コマになります。) |

回転することで平面だった富士が立体的に見えるようになります。 (材料・道具・作り方)  厚画用紙、工作用紙、楊枝、ボンドか両面テープ、はさみ、ラベルシート、コンパス、千枚通し 厚画用紙、工作用紙、楊枝、ボンドか両面テープ、はさみ、ラベルシート、コンパス、千枚通しコマの土台になる円盤は1枚です。円盤の中心に千枚通しで穴を開け、そこに楊枝を差し込んで軸にします。楊枝はボンドで固定しますが、右の写真のようにペットボトルのキャップを使うとしっかり固定できます。(付け方は、キャップの中心に千枚通しで穴をあけ、円盤から通した楊枝の軸をキャップの穴に通します。ボンドで固定すればOK。) 富士は、工作用紙で右の図のように山の形を2枚作り、楊枝の軸を挟むようにしてボンドか両面テープで貼り付けます。 |

回転することで人形が回っているように見えるコマです。 (材料・道具・作り方) 厚画用紙、竹串(ダイソーで売っています。)、ボンド、はさみ、コンパス、定規、千枚通し ①左の図のように人形をコンパスや定規を使って厚画用紙に描きます。 ②厚画用紙にコンパスで円を描いて円盤を作ります。人形の高さがあると回転が不安定になるので、円盤は大きめにするとよいでしょう。作品例では直径が14㎝あります。   ③円盤の中心に穴を開けて竹串を刺したら、ボンドで固定します。 ③円盤の中心に穴を開けて竹串を刺したら、ボンドで固定します。④人形をボンドで串の軸に貼り付け、ボンドが乾いたら完成です。 |

100円ショップのダイソーで売っている厚画用紙と工作用紙、アサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色・ホームセンター)・ボンドで作る「西洋のアンティーク風看板」です。  ヨーロッパには、そのお店の職業がわかりやすく造形された看板が今でも街に残っています。私たちの国日本でも、江戸時代の江戸の街には西洋とは違いますが、同じようにその職業やどんなお店なのかわかるような看板がありました。 ヨーロッパには、そのお店の職業がわかりやすく造形された看板が今でも街に残っています。私たちの国日本でも、江戸時代の江戸の街には西洋とは違いますが、同じようにその職業やどんなお店なのかわかるような看板がありました。それを厚画用紙と工作用紙で自由な形で作る看板ですが、工作用紙は丸める・折る等がうまく作れる紙の堅さや厚さがあります。看板を支える枠は強度のある厚画用紙を重ねて貼り合わせています。 絵柄は動物でも良いし、お店を表現したお皿や帽子や靴でも良いでしょう。(※動物等の絵が上手く描けなくても、インターネット、フリーのイラストを使えばいいでしょう。) 、そういった絵柄を作るのが難しくても、工作用紙で植物のつるのような形は比較的簡単に作ることができます。ヨーロッパにこだわらずに子どもたちが好きな模様を作り上げればいいと思います。 (材料・道具)(作り方) 「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

西洋のアンティーク風の飾りです。 材料は、100円ショップのダイソーで売っている工作用紙と厚画用紙・ボンドとホームセンターで売っているアサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色・銅色)です。 左の円盤状の飾りは、初めに花の模様を作ってから周囲に工作用紙を巻いてボンドで貼ったものです。中央と右のものは、厚画用紙(1.5㎝幅)で四角の枠を作り、それから枠の内側に工作用紙で模様を作っていきます。 中の段の飾りは工作用紙で枠も模様も作ります。アンティーク風の飾りですが、写真立てにもなっているので写真を貼れば写真立てとして使うことができます。 色を見せるためにセロファンをボンドで貼っています。 |

ダイソーで売っている工作用紙で作るブローチです。 (材料・道具・作り方) 材料は、工作用紙・厚画用紙・安全ピン・布ガムテープ・ボンド・はさみ・アサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色)です。 台の部分は、厚画用紙を3~4枚重ねて厚みを出すようにします。花や葉っぱは工作用紙で作り、指で丸みが出るようにして立体的な見た目を作ります。形ができあがったら、アサヒペンのメッキ調スプレーで色付けをし、乾いたら裏側に安全ピンを布ガムテープで貼れば完成です。 |

100円ショップのダイソーで売っている紙のコップ2個とアルミの針金とモールやビーズで作るツリーです。モールで星を作るのが面白いです。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているアルミの針金(太さ2.5mm)・キラキラカラーモール・ビーズ・金色の鈴の小さいもの、はさみ、グルーガン(100円ショップやホームセンターで売っています。)、紙コップ2個(大きいものと小さいもの) ①左の写真のように、モールをはさみで切って半分にします。 ③折り曲げたモール2本を引っかけるようにして交差させ、それをねじって十字にします。 ④下の左の写真のように、十字にしたモールにもう1本モールを加えてねじり、雪の結晶のような形にします。(長さは、はさみで切って調整します。) ⑥モールやビーズをグルーガンを使って貼り付けます。 ⑦針金のツリーの一番上の飾りはモールで作りますが、他のモールの飾りよりも大きくするといいでしょう。 |

障子紙(和紙)で作る花です。離任式やお誕生会で等で贈るのにいいかもしれません。 (作り方) 障子紙(和紙)を円状に何枚か切り、はさみで中心まで切り込みを入れたら、クルクル巻いて花にします。(左のイラストを参照)何枚か花が作れたら、花の芯に花を差し込んで花弁がたくさんあるような感じにします。(花の芯に別の花を差し込むときは、花の下のとがった部分をはさみで切って短くして入れるようにします。) ①色づけする前に花の先の方を水に浸します。(※こうすることで、色水をつけたときに淡い感じになります。) ②絵の具を水に溶いて色水を作り、花を色水に浸して色をつけます。 ③絵の具が乾いたら完成です。最後に色のついていない障子紙で包むと、プレゼントする時に渡しやすくなるでしょう。 |

段ボールとCD4枚で作るコマになります。暗闇で回転させ上からライトを当てると写真のようにとてもきれいな虹色が見られます。 (※このコマは、サイエンスクリエーターの米村傳二郎さんが考案したコマです。) コマの軸は、ダイソーでも売っているダボをMDF材に穴をあけて差し込み、MDF材に両面テープを貼って段ボールの円盤に貼り付けます。 暗くした室内でコマを回し、コマの面に対して垂直にライトを当てるようにすると、虹色が浮かび上がって幻想的な美しさを見せてくれます。 (材料・道具)(作り方)詳しい説明は、「0から始める教材作り4」のページの方をご覧ください。 |

こちらはCDに傾きをつけたものになります。ライトの光を当てると上の「虹色CDコマ」とは違う、光の輪が生まれます。 ただ、光の輪の美しさは、上の「虹色CDコマ」にはかないません。 (※CDを傾けるには、厚画用紙を折ってCDと円盤に貼り付けるようにしています。) (虹色CDコマ改の2) (※写真とは違い、実際に目で見ると虹色の小さい輪がいくつも並んでとてもきれいです。「虹色CDコマ」の美しさいひけをとらない美しいさなのですが、写真ではどうやっても目で見たようには映らないのが残念です。) |

100円ショップのダイソーで売っているスプーンを使った「スプーンのチューリップ」です。 花の部分はスプーンのすくうところを手で折って4個用意します。茎になる部分は、スプーンのすくう部分を折らないままにしたものです。 作り方が簡単なので、小学部の高学年以上なら作れるでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

100円ショップのダイソーで売っている紙のコップの底(糸底)を台にして作るブローチです。 (作り方)詳細は、下のリンク先で。 紙コップの底の部分(糸底)にボンドを流し込んで、アクリル絵の具を少量垂らします。そこに楊枝で円を描くようにすると模様が生まれます。楊枝の動きは円だったり左右でもかまいません。色々試すと生まれてくる模様も変わっていくでしょう。絵の具については、アクリル絵の具が最適です。ポスターカラーは乾燥すると塊ができやすいので模様がきれいでなくなります。障がいの軽いお子さん達から障がいの重いお子さん達まで作れる作品です。  (材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

上の「ボンドとアクリル絵の具のブローチ」はボンドを使いましたが、こちらはボンドではなくて速乾ボンド(または速乾セネダイン)を使っています。速乾ボンド(または、速乾セメダイン)を使うと、乾燥させるのにかかる時間が1週間以上から3日間くらいに短縮できます。 速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、紙コップ、アクリル絵の具、ハサミ、楊枝 ※作り方は上の「ボンドとアクリル絵の具のブローチ」と同じです。ボンドが速乾ボンド(速乾セメダイン)に変わっただけです。 |

上の作品作りでは、楊枝でアクリル絵の具と速乾ボンド(または速乾セメダイン)をグルグルとかき回して模様を作りますが、こちらは楊枝を下から上に線上に動かして作ります。 (材料・道具)(作り方) 速乾ボンド(または速乾セメダイン)、紙コップ、アクリル絵の具、楊枝、ハサミ、紙コップの糸底を着色する場合は、アサヒペンのメタリック調のスプレー ①作り方は上の「ボンドとアクリル絵の具のブローチ」と同じです。糸底(紙コップの底の部分)を金色や銀色にする場合は、アサヒペンのメタリック調スプレーうぃ使います。 |

速乾ボンド(または速乾セメダイン)とアクリル絵の具を使って作るメダルです。 今までのメダルの作り方と違うのは、アクリル絵の具を少量の水に溶かして使うことと、絵の具をボンドの上に垂らした後に楊枝でかき混ぜないことです。 (材料・道具)(作り方) 上のメダル作りと同じです。アクリル絵の具を溶くための水は、絵筆で数滴というくらいの少量にします。ボンドの上に少量の水で溶いた絵の具を垂らした後は、メダルを傾けて絵の具を広げるようにします。 |

ボンドとアクリル絵の具で作るメダルは色合いがきれいですが、ポスターカラーならどうなるかを試したものです。 結論から言うとポスターカラーでは、乾燥後に色が濁ってきれいな仕上がりになリません。 写真の左側の2個は、ポスターカラーを混ぜた直後のもので色合いもいいのですが、右側の2個は一晩乾燥させた時の変化です。アクリル絵の具では、このように濁った色合いにはなりません。学校にアクリル絵の具がないからポスターカラーで代用しようとするとうまくいかないということがわかります。失敗例は、無駄なチャレンジをなくすために載せています。 |

ボンドと水彩絵の具を使って作るメダルの試作品です。 結果から言うと、アクリル絵の具には模様の鮮明さは劣りますが、そこそこ使える感じがします。白い絵の具をボンドに入れてから、赤や黄色等の複数の色を混ぜると模様が残りやすいです。 右側の青いものは、白と青の水彩絵の具だけ使っていますが、模様が殆ど残りません。3色以上を混ぜるといいようです。 |

100円ショップのダイソーで売っているガラス絵の具を使ったものになります。左側の2つがボンドとガラス絵の具を混ぜた状態で、右側の2つが2日後の様子です。 色は濁りませんが、線状の模様は殆ど消えてしまいます。アクリル絵の具のように模様がそのまま残りませんが、これはこれでそう悪くはないかも・・。 |

ボンドと紙コップの糸底・アクリル絵の具(白)、工作用紙、アサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色)を使って作る「アンティーク風のメダル」です。 (右のような色をつける場合は、アクリル絵の具を使います。)  紙コップをハサミで切ってコップの底(糸底)を取り出すのは、子どもたちでもできますが、きれいに切れないところは先生方がやってあげれば良いでしょう。工作用紙は堅さと薄さがちょうど良いので、模様を描く際に使います。画用紙等の紙は、工作用紙に比べると薄すぎたり厚すぎたりと使いづらいので不可です。ボンドは乾燥すると容量が減るので、糸底の容器に溢れない程度まで入れます。模様の狭い部分は、楊枝を使ってボンドを導いて隙間を埋めます。 小学部のお子さん達にはちょっと難しいので、中学部や高等部の生徒さんや小学校の高学年のお子さん達が取り組む作品になるでしょう。材料・道具・作り方の詳細は、下のリンクで見てください。 (材料・道具)(作り方) 詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

材料・作り方は、上のアンティーク風メダルとほぼ同じです。 こちらは紙コップの糸底を使うのではなく、厚画用紙で円盤を3枚作りボンドで貼り合わせて円盤の土台にします。 工作用紙で円盤の縁や模様を作り、アクリル絵の具の白色とボンドを混ぜて入れます。狭い部分は楊枝を使って流し込むようにします。 右の色が入っているものは、ボンドをこぼれない程度に容器に入れてから、赤や黒などのアクリル絵の具を入れて楊枝でかき混ぜて色をつけています。。 |

100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」と工作用紙、ボンド、アクリル絵の具(白)を使って作るアンティーク風の写真立てです。白い部分が大理石ぽく見えます。 (作り方) ①貼れるボードは、写真の大きさ(ここではL版)にカッターナイフかデザインナイフで切り取ります。 ②切り取った四角の外側とボードの外側に工作用紙をボンドで貼り、アサヒペンのメッキ調スプレーの真鍮色を塗ります。 ③スプレーの塗料が乾いたら、ボンドとアクリル絵の具(白)を工作用紙で作った枠の中に入れ楊枝等でしっかり混ぜ合わせます。 ④4~5日たってボンドが乾いたら完成です。 |

アルミの板(ダイソーで売っています。写真の下の右端)を四角や三角・丸等の形に万能ハサミで切って、その板の上にナット(小・中)・小さいボルト・ワッシャー・クリップ、アルミの針金・ハトメノのリング・ダイソーで売っているコサージュ用のピン等の金属でできた部品をウルトラ多用途ボンドで貼り付けたものです。 (※薄い金属も切れる万能ハサミは、ホームセンターで売っています。) 金属のもつ質感がアンティークぽくなって、普段使うような紙粘土やボール紙・厚画用紙などといった材料とは違う趣があります。 はさみで切ったアルミの板の断面は、裏側に厚画用紙が貼ってあるので直接は当たりませんが、0.3㎜と薄いので布ヤスリ・紙やすりで磨いておくといいでしょう。 |

100円ショップのダイソーで売っているアルミの針金(太さが1㎜)を使って作るアルミのアクセサリーです。 作り方は簡単で、アルミの針金を3色ならば3本づつ、2色ならば4本~5本づつ適当な長さに切り、それを交差させてねじるだけです。ねじって1本の太い束になったら、それをハンマーで叩いて平らにして形にします。 0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

光が当たるとガラスのように見えるダイソーの「クリアピン「を使って作る首飾りの模様です。 カラーボードに図をコンパスや定規で描き、その線状にピンを刺していくだけです。 斜めから光が当たると、ガラスのような透明感と光が当たってうまれる影によって立体感が生まれます。 (材料・道具)(作り方) ダイソーのクリア押しピン・カラー押しピン、白い紙が貼ってあるカラーボード、コンパス、定規 ③ピンの色合いを見て変えたりして全体のバランスをとれば完成です。 |

カラー押しピンで画(富士山)を描いたものです。富士山以外にも色々描けるでしょう。 (材料・道具)(作り方) ダイソーのクリア押しピン・鉛筆、カラー押しピン、白い紙が貼ってあるカラーボード 簡単な下絵をカラーボードに描いてから、押しピンを刺していくだけです。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴)広告の紙や新聞紙、雑誌などの紙を切って丸めて作る紙のビーズです。 ビーズとしてネックレスにしたりブローチにすることもできるでしょう。基本形は、紙を二等辺三角形に切って、その紙を楊枝に丸めていきビーズを作ります。 昔からある紙の工芸品ですが、子ども達が行う時に利点としては、丸めるという作業が繰り返しになると言うことです。何回かやって紙を楊枝に丸めることに慣れれば、どんどん作っていくことができるようになります。・・とはいえ細かな作業になるので、障がいが重いお子さん立つにはちょっと難しいでしょう。障がいの軽いお子さん用の作品になります。 |

厚画用紙を貼る段ごとに5mmずつ小さくしたものに色をつけ、それを順番にのりで貼り付けた紙のブローチです。 (例:縦が5㎝・横が3㎝ならば、縦4.5㎝・横2.5㎝・縦4㎝・横2㎝・・と5㎜ずつ小さくしていきます。) (作り方) 絵の具はアクリル絵の具を使っていますが、ポスターカラーでもいいでしょう。絵の具が乾いたら透明の水性ニスを塗っていますが、ニスがない場合はそのままでもOKです。お子さん達が5㎜ずつ厚画用紙を切っていくのは難しい場合は、あらかじめ厚画用紙を切っておくようにします。ある程度自分で作れるお子さんであれば、メモリがついている工作用紙を使えば作りやすくなります。 写真の右側のように型を作っておけば、厚画用紙に乗せてそれをなぞってからはさみで切れば、障がいがやや重いお子さんでも作れるでしょう。 これはブローチですから、絵の具やのりが乾いたら、裏側に安全ピンをガムテープで貼り付けるかダイソーの手芸コーナーに売っているブローチ用のピンをつけると完成になります。 |

100円ショップで売っている透明のケースに高さを変えた写真を貼ったものです。奥行き感が少し出てくるので、ただのフォトスタンドよりもおもしろいです。 写真の高さを出すために紙のわっかを土台にして変化をつけています。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているカラー段ボールか厚紙(段ボールの方が丸めやすいです。)・Dートレイ2個(写真の透明の箱・プラスチックの容器を売っているコーナーにあります。フィギュアなどを飾るケースであれば1個ですみます。)、はさみ、定規、ペン、ホチキス(ステプラー)、パソコンとプリンターと写真用紙、好きな写真の画像データ、セロテープ、ボンド ②段ボールを丸めてリングにしてからホチキス(ステプラー)でとめます。 ③高さの違うリングにボンドで写真を貼ります。(写真は自分の好きな写真を使い、大きさや形を好きなように変えていきます。) ⑤写真の配置が決まったら、ボンドで写真のついたリングをトレイに貼り付けます。 ⑥箱を重ね、ボンドが乾かないうちに写真の位置を調整します。2つの箱は、セロテープをぐるりと貼って固定します。ボンドが乾いたら完成。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴)ポップアップは、折りたたんだ状態から開くと、そこから飛び出すような感じで、立体が表れるものです。今回の作品例は、「スイカ」です。 スイカはとても作りやすいので、作品作りにはいいと思います。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 工作用紙1枚で作る紙の建物です。 ポップアップの簡単な作品をいくつか作って、こうすればこうなるという理解がついてから作る作品です。 上のスイカと違い複雑になってくるので、高等部くらいのお子さんにならないと難しいでしょう。 |

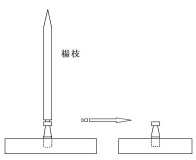

楊枝を使って描く作品です。作り方は、「ナスカの地上絵のクモ」の作り方がおすすめです。 (作り方) 100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」を半分に切ります。切ったボードにダイソーで売っている黒い厚画用紙を貼り付けます。 楊枝で表現したい絵を印刷するか下書きし、その絵の輪郭を千枚通しで穴を開けます。開けた穴にボンドを入れ、楊枝を差し込んで固定します。ボンドが乾いたら、楊枝を万能ハサミで切って古墳であれば高低差をつけるようにします。 ナスカの地上絵のハチドリ場合は、高低差は必要ないので、楊枝の高さを1㎝位になるように万能ハサミで切っていきます。楊枝を切るのは結構力がいるので、支援学校では高等部の生徒でないと厳しいかもしれません。小学校なら5・6年生かな? 上の作品例の問題点だった万能ハサミで楊枝を切るのが大変ということを解決する方法で作る「ナスカの地上絵のクモ」です。  楊枝はとがった方ではなく、こけしの形になっている頭の方を千枚通しであけた穴にボンドをつけて差し込みます。こうすることでボンドが乾くと万能ハサミで切らなくても、手でポキンと折れことができます。 楊枝はとがった方ではなく、こけしの形になっている頭の方を千枚通しであけた穴にボンドをつけて差し込みます。こうすることでボンドが乾くと万能ハサミで切らなくても、手でポキンと折れことができます。気をつけなければならないことは、楊枝を差し込むときに尖った方が上に来るので、それで手を怪我しないことです。それだけ気をつければ、楊枝をハサミで切るよりも格段に簡単になります。 |

箱の上の透明板に黒い画用紙に穴をあけて作った樹を乗せると、その像が箱の奥に映し出される投射箱です。 (照明を当てれば、像はよりはっきり見えるようになります。) スマホの写真や動画もスマホを箱の上の透明板のところに乗せれば、箱の奥の壁に写真や動画を映し出すことができます。 作り方は簡単ですので、小学生や特別支援学校の中学部や高等部のお子さん達でも作ることができます。材料が厚画用紙か工作用紙に100円ショップのダイソーで売っている透明の下敷きだけです。 (材料・道具)(作り方)「図工おもちゃ作り」をご覧ください。 |

伝統工芸品の「手鞠」(てまり)は幾何学的な模様を刺繍で作っていきますが、特別支援学校のお子さんには精緻な刺繍は難しいので、簡単に作れる手まり風のまりにしました。 (材料・道具・作り方) 球はダイソーで売っている2個108円のビニールのボールです。糸は、これもダイソーで売っている「カラー糸18色セット」を使っています。 ①ボンドを少量の水で溶かしボール全体に塗ります。 ②下の左の写真のように、糸をぐるぐるとボールに巻いていきます。ボンドが塗ってあるので糸はほぐれないで巻くことができます。 ④左のまりのように模様をつけてもいいし、右のまりのように兎に角色々な糸をグルグル巻くだけでもOKです。ボールの元の色(緑・オレンジ)が見えなくなれば完成です。 ⑤糸を乾燥させるときには、セロテープの紙の芯やペットボトルのキャップなどに乗せると安定して乾かせます。 |

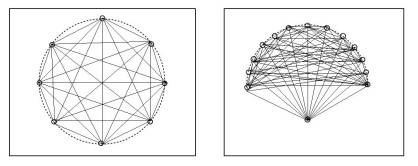

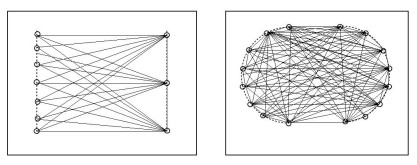

(この作品の特徴) (この作品の特徴)丸い円盤状の板に木ネジ(または、釘)を大きな円と小さな円を描いた部分に差し込んで、そこに色のついた糸をはりめぐした作品です。 丸い板や細い糸は100円ショップのダイソーで売っているものです。(糸は手芸品コーナー。) (作り方) 初めに真ん中の小さい円の方に糸をつけてから、大きな円の方に糸を張り巡らすようにしてありますが、規則的に糸を張らなくても、先に小さい円から始めるとか初めに大きい円から始めると決めておけば、円が1個よりも糸が作る模様に変化がつけられるでしょう。 板に釘を円状に打っておくのは、小学部ならば先生方の仕事になるかもしれません。中学部以上であれば、予め釘を打つ所にきりでガイドになる穴を開けておくようにすれば、生徒さんが釘を打つことから始めても良いでしょう。 こんな風に糸を張っていかなければならないといったことはしないで、お子さん達が自由に好きなように糸を張っていくようにします。 |

上の「糸の模様」では、木の板に釘(または、木ねじ)を打って糸をかけられるようにしますが、これだと児童生徒の人数分作るのが大変という気持ちに先生がなってしまうかもしれません。 今回の「糸の模様」では、木工をしなくてももっと簡単に準備ができないかと考えたものになります。 木の板の代わりに100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」に厚画用紙を貼り、千枚通しで穴を開けて釘の代わりに楊枝を差し込んでボンドで固定しています。これなら木工が苦手の先生でも準備は簡単にできるでしょう。楊枝を差し込んでボンドで固定する活動は、子どもたちでも可能でしょう。 |

上の「糸の模様」と同じように100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」・黒い厚画用紙・楊枝を使って作る糸の模様ですが、こちらは楊枝をはさみで切るのではなく、手で折って短くしています。 作っていく上で問題なのは、楊枝の頭の部分が短いので糸をかけづらいことでしょうか・・・。 |

釘に糸を張って作る作品です。ハンマーを使うことや木工ができない子どもたちでも作れます。 (材料・道具・作り方) 真鍮釘(長さ16㎜ ホームセンター)、厚紙・A4黒い厚紙・貼れるボード・工作用紙(ダイソー)、カッターナイフ、ビニールテープ、両面テープか速乾ボンド(または、速乾セメダイン、)、コンパス、千枚通し、雑紙 ①黒い厚紙の大きさに合わせて厚紙を切ります。(※厚紙は、ボードの底側に両面テープで貼ります。厚紙を貼るのは、釘がボードを貫通しないようにするためです) ②左の写真のように、工作用紙にコンパスを使って下絵を描きます。下絵の工作用紙の下に雑紙を敷いて、千枚通しで釘を刺す場所に穴を開けます。 ④黒い厚紙を貼れるボードの接着できる面に貼ります。千枚通しで穴の部分をもう一度刺して、釘が差し込みやすくします。 ⑤真鍮の釘の先端側に速乾ボンドを少しつけ、黒い厚紙の穴に釘を差し込んでいきます。指で押せば釘は入ります。 ⑥ボンドが乾燥したら、釘に糸を張っていきます。・・これで完成です。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 図のように釘を配置すると、子どもたちがどんなに自由に糸を張り巡らしても、この形に模様がなります。障がいがやや重いお子さん向けの「糸の模様」の例です。 (材料・道具・作り方) 木の板、釘、ハンマー、白い糸か毛糸 (※木の板を使わない場合は、上の貼れるボードを使うやり方があります。)  ①糸を1本の釘に結びつけます。そこから好きなように釘に糸を張り巡らしていきます。この釘の位置ですと、どんなに自由に糸を張り巡らしてもできる形は変わりません。模様に変化をつけたいときは、扱いやすく色々な色がある毛糸を使うといいでしょう。 ①糸を1本の釘に結びつけます。そこから好きなように釘に糸を張り巡らしていきます。この釘の位置ですと、どんなに自由に糸を張り巡らしてもできる形は変わりません。模様に変化をつけたいときは、扱いやすく色々な色がある毛糸を使うといいでしょう。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴) 糸の模様を作る時に使う釘の数が、10本に場合と15本の場合にできる模様の例をあげたものです。 (材料・道具・作り方) 糸の模様の作り方は、木の板に釘を打つやり方と貼れるボードに厚紙を貼って釘を速乾ボンドで貼り付けるやり方と釘の代わりに楊枝を使うやり方があります。 詳しくは、上に載せてある各糸の模様の作り方を参照してください。    |

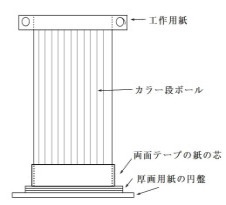

ローマやギリシャにあるような、神殿建築の柱のようなペン立てです。 柱は太い方が空き缶(お茶の缶)で、下の細い方はラップの紙の芯を使っています。 空き缶や紙の芯にダイソーで売っているカラー段ボールを巻き付けてボンド(または、両面テープ)で貼り、柱の雰囲気を出します。 柱の下の土台は厚画用紙を重ねて作ります。色は、白い絵の具を塗っても良いし作品例のようにアサヒペンのストーン調のスプレーを吹き付けても良いと思います。材料代がかからないのは絵の具でしょうか。右から2番目の写真の柱の上の四角い飾りの部分は、工作用紙を使って作っています。 柱は、鉛筆やボールペンよりも長さが長いので、そのままではペン等が柱の中に入って見えなくなってしまうので、新聞紙を丸めたものをあげ底にするためにいれてあります。新聞紙を中に入れることで、シャープペンや鉛筆の芯が折れずらくなります。 |

上の「ペン立て」では、お茶の入っていた金属製の空き缶を使いましたが、そういった缶はすぐには手に入らないので 、簡単に手に入るペットボトル(炭酸系やポカリスエットのような丸いペットボトル)を使って作ったものになります。 ペットボトルを使っているので、花を生ける花瓶としても使えます。 (材料・道具)(作り方) ペットボトル(200ml)、カラー段ボール(ダイソー)、ボンドか両面テープ、工作用紙、厚画用紙、竹ひご(工作用紙を丸めて装飾の渦巻きを作るため)、定規、ペン、ハサミ、カッターナイフかペットボトルを切るハサミ (※柱を白く塗るには、絵の具を使うかアサヒペンのストーン調スプレーを使います。) ペットボトルの上部を切り取って空き缶代わりにする以外は、上のものと作り方はかわりません。 (※ペットボトルは高さがあるので、ペン等が中に隠れてしまうようでしたら中にティッシュや新聞紙を丸めて入れれば高さの調整ができます。) |

画用紙を使った紙のマットです。 (画用紙のサイズは、25㎝×25㎝に切って使っています。) 2枚の画用紙に好きなように色を塗り、裁断してから1枚のマットに変身させます。 下の段の白いマットは厚画用紙で作りましたが、普通の画用紙の方が紙が薄くてしなやかなので、普通の画用紙の方がお勧めです。白い紙(画用紙)に織り込んである色のついた画用紙は、適当に画用紙に色を塗ったものをペーパーカッターで切ったものです。 (材料・道具)(作り方) 0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

上の「紙のマット」の障がいが重い子用の作品例です。 (材料・道具)(作り方) ①画用紙に好きなように色を塗ります。色の塗っていないところがあってもOK。 ②ペーパーカッターで画用紙を切ります。 ③先生が四角い枠を作ってあげます。(※画用紙を貼るのは、普通ののりよりもダイソーで売っている強力のりがつきやすくていいです。) ④ペーパーカッターで切った画用紙の板を好きなように枠に貼ります。枠から飛び出したものは、最後にはさみでカットすればいいので、好きなように貼ってOKです。 |

画用紙や厚画用紙で作る紙のマットです。 写真の右側のマットは厚画用紙で作った物です。左が幅1㎝の物で右が幅5㎜のものです。 (※厚画用紙は厚みがあるので、紙のマット作りには適さないことがわかりました。)  左側の写真は画用紙を使って作ったものです。画用紙は厚みがないので織り込んでいくのが容易です。紙のマットを作るときは普通の画用紙がいいということです。 左側の写真は画用紙を使って作ったものです。画用紙は厚みがないので織り込んでいくのが容易です。紙のマットを作るときは普通の画用紙がいいということです。上の紙のマットの作り方(0から始める教材作り3)と違い、こちらでは図のように四角い画用紙に縦の切り込みをカッターナイフかデザインナイフで切り、そこに割り箸を交互に差し込んで隙間を作って紙を通すようにしています。子どもたちが作りやすいのは、上のマットの作り方のほうです。こちらは参考までにと言うことになります。 |

下地になる画用紙に色の付いた画用紙を織り込んで作るマットです。 画用紙、絵の具、絵筆、ハサミ、定規、ペン、 ①画用紙に黒い絵の具で好きなように模様を描きます。(※左の写真) ②別の画用紙に、赤・青・黄色などの絵の具で好きなように色を塗ります。 ③黒い絵の具を塗った画用紙に縦に切れ目を入れます。赤・青等を塗った画用紙をハサミや裁断機等のカッターで細く切ります。 ④黒い画用紙に色の付いた画用紙を織り込んでいきます。マットができたら左右の余分な部分を切ります。これで完成。 |

クリスマスの時などに使うと家の中や教室の装飾がきれいに見えるペットボトルを使った飾りです。 カッターナイフかペットボトル用のハサミを使って輪切りにしたものに100円ショップダイソーで売っているキラキラしたテープを貼り、それを2個・3個・4個と組み合わせて1つの飾りにします。 (※ハサミは、普通のハサミを使ってもOKです。) (材料・道具)(作り方) 炭酸飲料のペットボトル、ストロー、100円ショップ(ダイソー)のメタリックテープ等のテープ、はさみ、カッターナイフかペットボトルを切るはさみ、糸 ②カッターナイフかペットボトル用のはさみで輪っか状に切り取ります。切り口がギザギザになっていたら、ハサミで形を整えます。 ③輪っかを2個・3個・4個と重ねることで飾りができます。2個でも3個でも好きなように・・。 ④左の写真のように、輪っかを重ねる前にキリで穴を開けて糸を通してもいいのですが、それでは大変なので、輪っかを重ねてからキリで穴を開けて輪に糸を通す方が簡単ですので、そちらの方法がいいでしょう。 ※クリスマスツリーなどの飾りになります。 |

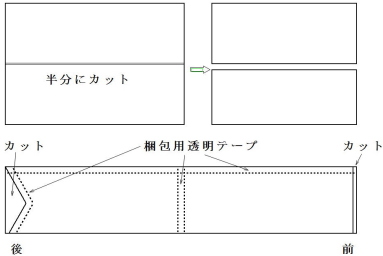

模造紙などよりも軽いビニール袋で使った鯉のぼりです。 小学部などで「鯉のぼり」を共同作品として作るときは、模造紙を使うことが多いのではないでしょうか・・。 模造紙は紙ですから、絵の具(水彩絵の具やポスターカラー)が映えて美しい仕上がりになる反面、鯉のぼりに使うと結構重くなって風が吹いてきても鯉のぼりがはためかないということになりやすいものです。風が吹いているのにだらーんとして格好が良くない鯉のぼりでは、お子さん達もがっかりです。 この鯉のぼりは、ダイソーで売っている半透明のゴミ袋(ペール用90ℓ)1枚を半分に切ってから横に梱包用透明テープでつなげて使っています。(このテープは、ホームセンターやダイソーでも売っています。)ビニール袋ですから、水彩絵の具やポスターカラーでは色が定着しませんが、アクリル絵の具であれば大丈夫です。口の部分は厚画用紙で輪を作り、ひもを通す穴はパンチで開けて作ります。 ビニール袋と言うこともあってすごく軽量です。軽ければ軽いほど風が吹いてくればたなびいてくれます。たまには、模造紙ではなくビニール袋で作ってみるのもいいと思いますよ。 |

色々な形の「写真立て」です。 上の段の左側はバスケットのゴールのような形になっています。右側は、写真の木のような形です。枝状の部分の先端に写真を貼っていったものです。 下の段の左側の写真立ては、厚画用紙をポップアップのように切って形にしたものです。右側のポップアップの要領で厚画用紙を切ってスタンドにしてあります。 ただ、形ありきではないので、子どもたちが作りやすく個性を表現しやすいものであれば、四角でも三角でも円盤状でもなんでもOKということです。 |

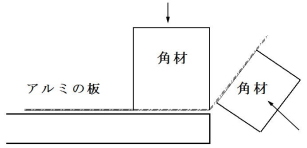

100円ショップのダイソーで売っている「アルミの板」を使って作るシンプルなフォトフレームです。シンプルなので、どんな写真にも合いやすいフォトフレームといえるでしょう。 ダイソーで売っているこのアルミの板は、0.3㎜厚と薄いので工作中に指を切る心配がありますが、そういった心配がなく作れるようにしてあります。 (材料・道具)(作り方) ダイソーで売っているアルミの板・厚画用紙、定規、ペン、はさみ、角材 ①L版の写真の大きさを測ります。  ②厚画用紙をアルミ板の大きさよりも縦・横が5㎜~1㎝ほど大きいサイズにはさみで切ります。アルミ板より大きいサイズにするのは、その分がアルミ板からはみ出すことで、アルミ板の周囲に指が触れなくなるからです。こうすることで安全性を高めます。 ③アルミ板は下側から5㎝のところで折り曲げます。(折り曲げ方は、右の図のように角材を利用すると簡単に曲げられます。) 折り曲げた部分が、フォトスタンドの台の部分になります。 ④写真を両面テープで貼れば完成。 |

100円ショップのダイソーで売っているアルミ板にホームセンター(ジョイフルホンダ)で売っていたビー玉(ガラスコレクション)をウルトラ多用途ボンドで貼り付けたものです。 アルミの板は、ダイソーで売っているものなので安いのですが、ビー玉がちょっと高めなので材料代がややかかります。このビー玉は、ガラス工房のショップでも売っているもので、普通のビー玉よりも少し小さくて色合いがとてもきれいなものです。 |

上のアルミ板のフォトフレームにダイソーやホームセンターで手に入るピンやナットやアルミの針金やハトメ・ワッシャーや手芸コーナーで売っている装飾用の金具などをウルトラ多用途ボンドか瞬間接着剤でアルミに貼り付けたものです。 アルミの板はダイソーで売っているものを使っていますが、0.3㎜と薄いものですので、手を切らないようにするため裏側にアルミの板より少しサイズの大きい厚画用紙を貼ってアルミの板の周囲には触れないようにしてあります。 (材料・道具)(作り方) アルミの板はダイソーで売っているもの。アルミの板の曲げ方は、上のフォトフレームと同じです。 |

左のフォトフレームは、ダイソーで売っている木のフォトスタンドの周囲にボルト・ナット・ピン・ハトメ・ワッシャーなどの金属部品を「ウルトラ多用途ボンド」か瞬間接着剤で貼り付けて飾りにしたものです。 アサヒペンのメッキ調(ホームセンターに売っていて、金色・銀色・銅色が金属ぽくなる塗料です。)の銅色(ブロンズカラー)を木のフォトスタンドの枠に塗り、乾燥させてからワッシャー・ナット・アルミの針金等、ダイソーで売っている金属でできた部品をウルトラ多用途ボンドで貼り付けたものになります。 こちらのほうが、市販の木のフォトフレームに金蔵部品をただ貼り付けるよりも質感が増していいでしょう。 |

ダイソーで売っている「木の枠のフォトスタンド」と「ミニブロック」を使ったフォトフレームです。 (作り方) ミニブロックは、ブロックの数がたくさん入っているので、1個買えば2~3人分として使えます。(ブロックを2段に使うと2人分位)フォトスタンドの木枠の上にブロックをウルトラ多用途ボンドか瞬間接着剤で貼り付けていくだけです。 予め木枠の周りにブロックを置くようにして、その配置でOKならば1個ずつ貼り付けていくようにします。ブロックの色は、白・青・オレンジ・黄緑・黄色の5色なので、幾人かのお子さんが作ると同じような感じになってしまいそうな場合は、アクリル絵の具でこれらの色とは別の色をブロックに塗って違いを出すようにすればいいでしょう。木のフォトスタンドは、枠の幅が広く面が平らないものを使うようにします。 |

ダイソーで売っているフォトスタンドにダイソーやホームセンターで売っている「ガラスタイル」を瞬間接着剤(または、ウルトラ多用途ボンド)で貼り付けたものです。 ダイソーには大小数種類のガラスのタイルが園芸コーナーで売っています。残念ながら発色の良い赤や黄色のガラスタイルは売っていないので、それらはホームセンター(ジョイフルホンダ)で購入したものを使っています。 授業で取り組む際には、貼るだけですとすぐに終わってしまうので、子ども達にデジカメを預けて好きな友達や風景などの写真を撮ってもらい、その中から自分のお気に入りを決めて印刷したものをフォトスタンドに飾ろうと言った取り組みも必要でしょう。 |

ダイソーで売っているアルミかブリキか鉄かはわかりませんが、金属製のペンスタンドがあります。そのペンスタンドの側面にワッシャー・ナット・ハトメ・ピン・ビー玉・アルミの針金などを瞬間接着剤で貼り付けて飾りにしたものです。 ナットなどの金属製の部品は、独特の雰囲気を醸し出すので、ペンスタンドが随分変わった雰囲気に生まれ変わります。瞬間接着剤は、ナット等の金属部品に塗るのではなく、ペンスタンドの面に少し塗ってそこに金属部品を貼れば、手指に接着剤がつきにくくなります。 瞬間接着剤の使用が難しいお子さん達には、すぐにはくっつかないボンドの「ウルトラ多用途ボンド」を使うといいでしょう。好きなように貼り付ければ良いので、部品が重なってもOKです。 |

100円ショップのダイソーで売っていた「木の箱」にアサヒペンのメッキ調スプレー(色はブロンズ)で着色し、箱の蓋の部分にナットやワッシャー、アルミの針金・小さなダブルクリップ・クリップ等を瞬間接着剤 完成したものを見ると、上の「金属部品で作るペンスタンド」のほうが美しさは上だなあと思いましたが、こんな作品作りもあるということで載せたものです。 |

松ぼっくりの中からバラの花のように開いたものを(右側の写真の松ぼっくり)見つけます。 (道具・材料・作り方) アサヒペンのメッキ調のスプレー(金色か銅色)で着色して乾燥させてから、松ぼっくりの裏側にピンを瞬間接着剤で貼り付ければ完成します。 作り方は簡単ですが、右の写真の松ぼっくりのように花のように見える松ぼっくりを探すのが一手間です。 松ぼっくりで花のような形をしたもの、アサヒペンのメッキ調スプレー(ホームセンター)、安全ピン、ストロー、はさみ、グルーガン、新聞紙か空の箱 ①松ぼっくりについているほこりなどを落とします。(息を吹きかける程度でOK。) ②空の箱に松ぼっくりを入れて、アサヒペンのメッキ調のスプレーを吹き付けます。 ③松ぼっくりの塗装が乾いたら、ストローをはさみで1~2㎝位の長さに切ります。ストローに安全ピンの針を通します。 ④グルーガンでストローを松ぼっくりの底側に貼り付けます。これで完成です。 |

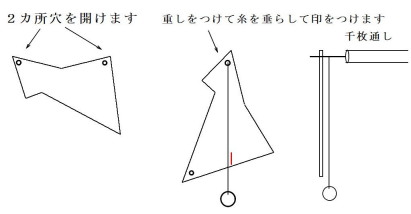

コマは丸い形なのが普通ですが、こんな変な形でもコマとしてちゃんと回るという変なコマです。 形はどんなかたちでもOKですから、子どもたちが好きなように厚画用紙を切ってコマにすると面白いでしょう。 (参考図書:明治図書「シリーズ 障害児のためのステップアップ授業術 ゲーム&遊びBEST50」)  (作り方) (作り方)厚画用紙、楊枝、速乾ボンド、定規、糸、糸につける重し(ペンとか50円玉など)、千枚通し、両面テープとセロテープ等の紙の芯、ラベルシート ①右の図のように適当な位置に穴を2カ所千枚通しで開けます。 ②50円玉などの重しをつけた糸を千枚通しにつけ、穴に千枚通しをさしこみます。糸が垂れ下がったところで、厚画用紙に印をつけます。もう一つの穴にも同じようにして糸を垂らして印をつけます。 ③印と穴を定規を使って線で結びます。2本の線が交わったところが重心の取れた位置になります。ここに千枚通しで穴を開けます。 ④開けた穴に楊枝を差し込みます。このとき両面テープやセロテープの紙芯があると便利です。厚画用紙を紙芯にのせて楊枝を刺すと、ちょうど良い長さになるし、ボンドで固定するときにも安定して置いておけるからです。ボンドが乾いたら、ラベルシールを貼って完成です。 |

紙コップと割り箸(形が丸いタイプ)と厚画用紙(または、紙皿)・ペットボトルのキャップで作るコマです。 手をすりあわせて回すので、回せるお子さんとうまく回せないお子さんが出てくると思います。 (材料・道具・作り方) ペットボトルのキャップ、紙コップ、ボンド、はさみ、千枚通しかきり、小さめのプラス(+)のドライバー、厚画用紙か工作用紙、割り箸(先が尖っている物がいいです。尖っていない場合は、カッターナイフで削ります。)、コンパス、定規  ①キャップの中心に千枚通しかきりで穴をあけます。プラスのドライバーで穴を広げ、割り箸が入るようにします。 ①キャップの中心に千枚通しかきりで穴をあけます。プラスのドライバーで穴を広げ、割り箸が入るようにします。②厚画用紙か工作用紙にコンパスで半径8㎝位の円を描きます。 ③はさみで円を切り取ります。円の中心に千枚通しで穴をあけておきます。 ④紙コップの底の中心に穴をあけ割り箸を通します。割り箸を円の厚画用紙の穴に通します。 ⑤紙コップの口側にボンドを塗って円の厚画用紙に貼り付けます。 ⑥キャップの穴に割り箸を通します。これで完成です。 ※円盤のところに絵を描いたりシールを貼ると、回転した時にきれいです。回し方は、右の写真のように両手で割り箸を挟んでおこないます。 |

七夕飾りで使う輪っかを作るための補助具になります。両手を使って輪っかが作れない子でも、これがあれば輪っかを作れます。 問題点は、折り紙が重なる部分を枠の隙間の所にくるようにしなければならない点です。 補助具は、上のような枠を厚画用紙に貼り付けただけのものと、下の半円形を左右に台として置いたものとがあります。台があると指でのりをくっつけるときにつけやすくなります。ホチキス(ステプラー)ど留めても良いし、のりをつけて指でつまんでもOKです。お勧めは指でのりをつける方です。 両面テープの紙芯、厚画用紙、速乾ボンド、定規、ハサミ ①両面テープの紙芯をハサミで切って隙間を作ります。紙芯で作る枠の大きさは、上の右から2番目の写真のように、厚画用紙に書いた5㎝位の円にボンドで貼るようにします。 台のあるタイプ ①作り方は上のものと基本的に同じです。台になる部分はスチレンボード(カラーボード)を円に切ってから半分に切ります。 ②ホチキスや指が入る為の隙間ができるように間を開けてボンドで貼り、その台の上に枠をボンドで貼れば完成です。 |

七夕飾りの折り紙を貼るための補助具になります。 四角の折り紙を補助台に置いていくことで、のりづけが簡単にできるようになります。また、3枚つなげたものをいくつもつなげることも楽にできます。 (材料・道具)(作り方) 厚画用紙、速乾ボンド、定規、ハサミ、折り紙(四角になっているもの4枚)  ※私は工作用紙で型紙を作ってから作るのですが、ここではそれよりも簡単な方法を紹介します。 ※私は工作用紙で型紙を作ってから作るのですが、ここではそれよりも簡単な方法を紹介します。①厚画用紙の上に四角の折り紙を3枚図のように端を重ねて乗せます。 ②折り紙の輪郭を鉛筆等でなぞります。 ③鉛筆でなぞった部分に図の右側のような枠を作ってボンドで貼り付けます。 ④図と写真のように、右側は上下の部分を3㎝ほど開けます。 (※この開けた部分に、別に作った3枚の四角の折り紙を載せて貼ることができるようになります。) これで完成です。 |

家庭や学校にあるシュレッダーで切られた紙を使った造形です。 家庭では、余り大きなサイズの紙は使わないので、長さの関係で縦に立ち上がったような造形は難しいかもしれませんが、丸めたりぎゅっと絞ったりと色々な形が作れます。 画用紙の上にボンドをつけて、その上にシュレッダーの紙を押しつけて固定します。それから紙を上に引っ張ったり、横に伸ばしたりして好きな形にしていきます。左のものは、アサヒペンのメッキ調スプレーの金色を吹き付けたものです。その隣は銀色のスプレー、右側は黒のスプレーを吹き付けたものになります。スプレーは使わなくても、シュレッダーされて紙に色々な色があれば、そのままでいいと思います。 |

長さが欲しかったので、新聞紙をシュレッダーにかけて細長い紙をつくりました。新聞紙はひねったり握ったりして形を作り、厚画用紙で作ったアーチに巻き付けてこの形にしてあります。 形を作る厚画用紙が動物の形(4本脚や胴体等)をしていれば、新聞紙を巻き付けるなり貼り付けるなりして、もっと具体物を形づけられるでしょう。 試作品は、龍をイメージして一度作ったのですが、余り上手にできなかったので立体がわかるようにしただけのものになってしまいました。 |

100円ショップのダイソーで売っているA3の厚紙(厚画用紙)とセロファンを使って作る「リンゴの木」です。 (作り方) 厚画用紙に革や紙に穴を開けるポンチで穴を開け、その裏側にセロファンを3枚重ねで貼っていきます。星のような点々の穴は、千枚通しであけた穴です。 木の裏側には、木が倒れないように厚画用紙で三角の脚を作り、両面テープで樹の幹の所にはりつけてあります。光が裏側から通ると赤や青・緑がきれいに映えて見えます。窓際に置くといいでしょう。 |

100円ショップのダイソーで売っているプラスチックの容器(箸入れ)と紙粘土・貝殻・手芸コーナーにあるビーズを使って作るペンスタンドです。容器のプラスチックのものを使うのは、ガラスと違って落としても割れないからです。 (作り方) ポピュラーな工作ですので、小学部の低学年のお子さん達でも作れます。家庭や学校で作ったペンスタンドを使ってもらえると良いですね。 |

障子紙を花の形に切って、色水で染めて何枚かを重ねて作る和紙の花です。 (材料・道具・(作り方) ホームセンターで売っている障子紙・絵の具(ポスターカラーやアクリル絵具等)、はさみ、ボンドかのり、新聞紙 ①障子紙を正方形に切ります作品例は10×10㎝ですが、大きさは自由です。 ②障子紙(和紙)を折って端を丸く切り取ります。これが花弁になります。花弁の形や大きさは色々あった方が良いので、はさみで切るときに大きさや形を変えていきます。 ③水に浸してから色水に浸し、新聞紙の上に乗せて乾燥させます。 (水に浸す際に浸す部分を先端だけ・半分まで、2/3までと変化をつけるといいでしょう。) ④乾燥できたら、花弁を貼っていきます。花弁は、下を大きい花弁にして徐々に小さい花弁をボンドかのりで貼っていきます。これで完成です。 |

花弁の紙型(大・中・小の3種類)を作り、障子紙に書き写してハサミで切り取ってから、色水で色付けした花弁を貼っていくものです。 上の「和紙の花」よりも立体感は出ますが、花弁を1枚1枚作らなければならないので、その分どうしても手間がかかってしまいますが、仕上がりの良さを考えるとこちらの方がお勧めになります。 |

厚画用紙(または工作用紙)とダイソーで売っているデコレーションリング(色紙で輪を作るもの)を材料にした作品です。厚画用紙や工作用紙は、カーブを作ったり折ったりするのが簡単にできるので、様々な模様が作れます。(※材料代が安いのは、工作用紙の方です。) (材料・道具)(作り方) 厚画用紙(または、工作用紙)・デコレーションリング・スティックのり、はさみ、定規、ボンド ①厚画用紙か工作用紙にスティックのりでデコレーションリングの色紙を貼ります。普通ののりやボンドは、デコレーションリングの紙を貼ると表面に凸凹ができやすいので、スティックのりがお勧めです。 ②ハサミで板状に切りとります。 ③厚画用紙で作った箱の中に自由に置いていきます。大体形がOKのようなら、板状の厚画用紙の底側にボンドをつけて並べていきます。ボンドが乾いたら完成。 |

作り方は上の「色の花」と同じです。デコレーションリングの紙が貼られた厚画用紙を並べるだけです。 子ども達が授業でやる場合は、形が取れる子には鉛筆等で大雑把に下書きを描かせてから並べるように指導しますが、形を作るのが難しい子には板の長さを色々作ることで、自由に並べてもらえるようにします。 こうしなければいけないというのではなく、その子が並べたいように置いても仕上がりは結構きれいなものになるでしょう。 |

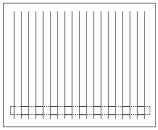

カラー段ボールで作る「ランプシェード」の作品です。 100円ショップ(ダイソー)で売っているカラー段ボールは、3枚入っているので、材料としても使いやすいものです。 線を引く、はさみで切る・折る・貼るといった手順でできますので、小学校の高学年や特別支援学校の中学部・高等部の認識力の高い生徒さんならば、それほど難しくなく作れるものです。光源になるライトは、小さな懐中電灯や100円ショップで売っているLEDライトを活用するといいでしょう。  ①100円ショップで売っているカラー段ボールを使います。1枚でランプシェードが1個作れます。 左の寸法図は、屋根側が四角のタイプと三角屋根タイプのものです。 ②段ボールに寸法図のように線を引いたら、はさみで太線(外側の線)を切り落とします。 ③点線部分を折り曲げます。(定規を線に当てて折るときれいに折れます。) 窓の形は自由に色々と試してみるとおもしろいでしょう。できれば、あらかじめ半分に折った紙を切ってみて、こういう風に切るとこういう形の窓になるというのを試してからランプシェードの窓を作るようにすると、失敗が少なくなると思います。 |

100円ショップのダイソーで売っている色画用紙の黒色を使ったランプシェードです。穴は右の写真のように千枚通しで穴を開けています。  左側は円筒状にしたランプシェードです。ライトはダイソーで売っているプッシュライト。 左側は円筒状にしたランプシェードです。ライトはダイソーで売っているプッシュライト。右側は、半円形型のものになります。背側に厚画用紙を使い、そこに穴を開けた黒い画用紙を半円になるように両面テープで貼ってあります。写真よりも実際の方がライトは明るく、穴を開けた部分が星のようにきれいに見えます。  下側のものはピラミッド型になります。こちらは工作用紙で形を作り、黒い絵の具を塗っていきます。 下側のものはピラミッド型になります。こちらは工作用紙で形を作り、黒い絵の具を塗っていきます。ライトはプッシュライトでもイルミネーションライトでもOKです。色が変化するのでイルミネーションライトの方がいいかもしれません。 黒い厚画用紙を2枚使えば、ピラミッドの型をばらばらのパーツにして作れるかもしれません。 |

色のついた色画用紙でも白い画用紙でもOKです。穴は革や紙に穴を開けるポンチを使って開けます。ポンチは、学校の木工室に行けば置いてあるでしょう。 (作り方) ポンチで画用紙に穴を開けたら、プッシュライトかイルミネーションライトに巻き付けて、両面テープでとめます。 (※ポンチはトンカチで叩いて穴を開けるので、トンカチが使えれば小学部のお子さん達でも作れるでしょう。) プッシュライトもイルミネーションライトも100円ショップのダイソーで売っているものです。ライトは、プッシュライトよりもイルミネーションライトのほうが次々に色が変化していくのできれいです。 |

(この作品の特徴) (この作品の特徴)厚画用紙で作るランプシェードです。形が面白いのがいい点でしょうか・・。 (作り方) ①厚画用紙に円を描き、真ん中を円切りカッターかハサミで切り抜いたものを2個作ります。 ②円はハサミで外側から切って円形の帯のようにします。 ③千枚通しで穴を開けたら、右の図のように丸めて両面テープで留めます。もう1個のほうは、土台になるので穴をあける必要はりません。 ④円を切って台になるように丸めて両面テープで留めます。ライトは100円ショップのダイソーで売っているバスライト等のように色が変化するものを使うときれいです。ちょっと星空を見ているような感じです。 |

厚画用紙とアサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色・金色・銅色・銀色)と100円ショップのダイソーで売っている布のテープ・ボンドで作る「紙のメダル」です。メタル調のスプレーを使うことで、金属ぽい仕上がりになります。 紙でメダルを作るといっても子ども建ちはなかなかメダルをイメージできないでしょうから、できれば色々な形のメダルを見本として用意し、子ども達に作りたいメダルの形を選んでもらうというのでもいいと思います。 イメージしづらいものを形にするのは難しいのですが、初めは模倣で行って、段々とそれぞれのお子さんの個性が出るようになればいいのですが・・。 |

工作用紙とビーズとアサヒペンのメッキ調スプレーで作るブローチです。 工作用紙は、葉や花弁を作るのに堅さがちょうど良いので、ブローチのような形を作るのに適していると思います。花や葉の形は自由に作れば良いでしょう。作りやすいのは葉のほうなので、葉の形の中にビーズを置くタイプから始めることをお勧めします。ビーズはボンドで固定します。ピンの部分はダイソーで購入。 |

竹などの骨組みを作らなくても、ビニール袋と新聞紙・和紙(障子紙)・ボンドで簡単に作れる「張り子のトトロ」です。 (障子紙や新聞紙等を貼って乾かすので少々時間はかかりますが、作るのは簡単です。) この作り方なら、小学部のお子さん達でも作るのは難しくありません。和紙(障子紙)を水に溶かしたボンドに浸し、それを貼っていって作るお面と変わりがありません。 できあがると中身になっている新聞紙やビニール袋は取り除けるので、とっても軽い張り子になります。クラスで共同制作をするのもいいかもしれません。ビニール袋は100円ショップのダイソーで売っている一番大きな90ℓのビニール袋を2枚使います。トトロの絵は、手描きで描きます。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

ペットボトルと100円ショップのダイソーの手芸コーナーで売っている鈴(クラフト・ベル)・厚紙(厚画用紙)・糸・ビニールテープで作る風鈴です。 肝心な音の方は、ガラスや金属でできている風鈴とは違い、鈴を鳴らして音を出すので、ちょっと微妙です。通常の風鈴の音とは違うので面食らうという感じでしょうか。 (材料・道具・作り方) ペットボトル、カッターナイフ、ビニールテープ、たこ糸、はさみ、厚紙(きれいにしたいときは、折り紙等を貼ります。)千枚通しかきり、鈴、穴開けパンチ ①ペットボトルのキャップの真ん中に千枚通しかきりで穴をあけます。 ②下の右の写真のようになるように、ペットボトルの上側をカッターナイフで切ります。(切る場所がわかりやすくなるように、ビニールテープをまいておきます。)切ったところ(断面)がきれいになるようにはさみで切って調整します。 ③たこ糸を20~30㎝の長さに切ります。キャップの穴にたこ糸を通し、端から10㎝位の所に鈴を結んでつけます。 ④上の右の写真のように、鈴から5㎝位上側にビニールテープを巻いて、糸が抜けないようにします。 ⑤厚紙を切って適当な大きさの短冊(?)を作ります。穴開けパンチで短冊に穴をあけます。 ⑥短冊の穴に糸を通してしばります。これで完成です。 ※短冊をきれいに飾りたい時には、折り紙を貼ると良いでしょう。 |

左側のものは、工作用紙か厚画用紙で立方体を作り、ホットボンドを垂らして作ったものです。真ん中のドームタイプのものは、台所で使うボウルを使っています。透明のホットボンドで作ると、ライトをつけるとガラス細工のように見えます。色が変わるライトはダイソーに売っていますので、そちらのほうが色に変化があってきれいかもしれません。 お子さん達は型の形を余り意識しないでホットボンドを型に垂らしていくと思いますが、それでOKです。ここをこうしてなどと指図しなくても、できたものの形を整えたい時には、余分な部分をはさみできれば形は整えられます。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

| (この作品の特徴) 上の作品と作り方は同じです。工作用紙でピラミッド型や四角い筒を作り、その方の上にグルーガンでホットボンドをたらしていくだけです。ボンドを垂らしていくときは、上下・左右・斜めとまんべんなく垂らすようにすると強度も高まり、型紙をはずしても形が崩れないようになります。 お子さん達の場合は、難しく考えなくても好きなようにホットボンドを垂らしていけば、大体網目状になって上手くいきます。 ホットボンドは、100円ショップのダイソーで売っている乳白色のものを使いますが、ピラミッド型では箱に入っているボンドの半分くらいは使います。 四角い筒状の方は形が大きいので、ボンドは1箱分使います。ただ、1箱分使っても100円ほどですから、材料代としては工作用紙1枚を入れてもそうかかるというものではないでしょう。 ホットボンドのランプシェードの中にライト(ダイソーで売っているバスライトやイルミネーションライト。何色か色が変化するので、色の違いを楽しめます。)を入れて点灯すると、白かったボンドに光が当たってガラス細工のように見えるのが、この作品の一番良いところです。 |

上の作品と作り方は少し違います。ホットボンドをつける円筒は、上の作品たちでは厚画用紙や工作用紙を使っていますが、工作用紙ではホットボンドがくっついて取りづらいことがありました。 こちらの作品作りでは、工作用紙ではなくダイソーで売っているクリアフォルダーのB4半透明を使っています。クリアフォルダーを使うことで、円筒からホットボンドのシェードを取り外すのが容易になりました。工作用紙よりクリアフォルダーの方がお勧めと言うことです。 (作り方) 工作用紙を使うところをクリアフォルダーに変えただけで、他は上の作品と同じです。 |

グルーガンのボンドで描く絵になります。 (作り方) 下書きなしに自由にボンドを垂らして描画を行っても良いし、ある程度下書きをしておいてその線の上にグルーガンのボンドを垂らして描くのも良いでしょう。絵の具とは違い、線を自分が思ったように引くのは結構難しいのですが、ちょっとよれよれしたような線がおもしろいです。 色は塗っても良いし塗らなくても作品としては成り立ちます。今回は、100年ショップのダイソーで売っている黒い画用紙を台紙にしましたが、白い厚画用紙の方が下書きを描くのはやりやすいです。その場合は、ホットボンドの色を黒や茶色等に変えないと、ホットボンドで作る線がわからなくなります。黒い画用紙の時は、白いチョークを使えば下書きがわかりやすくなります。 |

100円ショップのダイソーで売っている「ガラスタイル」と「透明のケース」と「強力両面テープ」で作るタイルの飾りのついた透明の箱になります。 箱ですから立体物なので、ボンドで1面にタイルを貼ろうとするとボンドが乾くまで次に貼る活動ができません。そこで両面テープを使っってどの面もすぐに貼るようにしました。 ただ、小学部のように小さなお子さん達がタイルを貼るには、タイルを並べてから両面テープがずれないように貼るというのはちょっと難しくなってしまうので、もっと簡単な方法の方が良いでしょう。PP板で箱の展開図を作りハサミで切ったものを用意すれば、全ての面が平らになるのでタイルを貼るのが簡単になると思います。 |

| タイル箱2 |

上の箱はダイソーで売っていた透明のケースを使いましたが、箱になっているので小さなタイルは両面テープではちょっと貼りづらいと考えました。そこで厚画用紙を箱になる展開図の状態にすることで、両面テープだけではなくウルトラ多用途ボンドなども使えるようにしました。 貼る面の全てが見え平面になっていますから、全体の模様等考えて貼ることができるでしょう。何よりも小さなタイルでも貼りやすいのがメリットなので、きちっと並べて貼らなくても、ばらばらの位置でも小さなタイルが貼れるのがいいところです。お子さん達が活動しやすいことが大事ですから。 |

画用紙を折り畳むことで、描いた絵を「額縁付きの絵」に変えるものです。画用紙の大きさによって絵の部分の大きさが変わりますが、額縁に当たる部分にも絵が出てもかまわないようであれば、画用紙全面に絵を描いてしまってもOKです。 絵を描いた画用紙をただ廊下の壁面に飾るよりも、額縁付きの方がおしゃれになります。作り方はそう難しいものではないので、一度ためしてみてはいかがでしょう。 (材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

上の「描いた絵がすぐに額縁に」は、毎回描いた絵を折らなければならないことと、絵を額縁にするとどうしてもサイズが小さくなってしまうので、紙の額縁だけを作ることにしました。 こちらは、一度クラスや学年の子どもの人数分を作ってしまえばずーっと使えるので、負担が少なく済むのと描いた絵の上に乗せるか、絵を額縁の中に入れればいいので使いやすいでしょう。 (材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

ホームセンターで売っている白いセメント(セメダインの「タイル目地材」)と100円ショップのダイソーで売っていたガラスタイルを使ったタイルの飾りになります。 (作り方) 「タイルの目地材」は200gで200円ほどの価格ですので、材料代としてはそんなに高くはありません。MDF材等の木の板に円の形に穴をあけて板を2枚重ねてありますが、1枚の板に深さが3㎜位の穴を座繰りで切り込んでもOKです。 白いセメントを水で溶いてから穴に流し込み、その上にタイルを置くだけなのですが、セメントの量が多いと穴からあふれ出してしまうので、加減が難しいです。また、白セメントは少し水分が多いくらいにしないと穴の中に平にいきわたらなくなり、表面がでこぼこしてしまうので、水は多めにして混ぜるのがこつになります。中学部・高等部の生徒さん向きかな? |

上の「タイル飾り」ではダイソーで売っているMDF材を加工してタイルを貼る穴を作っていますが、それが難しい場合、例えば電動ドリルやボール盤で穴を板にあけられないというときには、少し材料代は上のものよりかかってしまいますが、ダイソーで売っている「木製コルクコースター」という商品を使う方法があります。 コースターのコルクが貼ってある部分がへこんだ状態になっているので、そこに目地材を流し込めばタイルが貼れるので、板を加工しなくても済みます。ただコースターは1個100円ちょっとするので、その分材料代はかかってしまうのが問題です。 |

木の板に穴を開け、そこに目地材を流し込んでタイルを貼ったものです。キーをかける丸棒がついていますので、そこに車や家等のキーを掛けられます。 子ども達が行う活動としては、板への穴開けは難しいので、板をサンダーで磨くか紙やすり・布ヤスリでで板を磨くこと・水性の透明ニスを塗ること・目地材に水を入れて混ぜること・目地剤を穴に入れてタイルをそっと押して貼り付けることになります。 板の穴は、裏側に使わないような薄板をボンドで貼り付けておきます。図工・美術の作品としては、木の板に穴を開けることなど準備に手間がかかる割には、タイル貼りの活動内容が少ないので、どうかな? という感じもします。 |

厚画用紙に100円ショップのダイソーで売っているガラスのタイルをボンドで貼って、穴開けパンチであけた穴に紐を通せば完成するネックレスです。 ガラスタイルは光が当たるときれいですので、ネックレスにするなかなかいいです。 作り方は、厚画用紙は予め縦長や十字型・菱形などに切っておき、そこにガラスタイルを貼るようにすると貼りやすいです。 決まった型に貼るのが難しいお子さんの場合は、厚画用紙に好きなように貼って、後からはさみで厚画用紙を切るようにしても大丈夫です。お子さんが上手く切れないときは、先生方が切ってあげても良いでしょう。 |

ホームセンターで売っているセメダインの「タイル目地材」とダイソーで売っている「石膏粘土」を使って作る立体作品です。 (作り方) 右下の写真のように、石膏粘土が入る大きさに作った厚画用紙の箱にそのまま石膏粘土を入れ、ダイソーで売っている木の丸棒や立方体・木の球などを押し込んで型を作ります。 型がある程度乾いたら、そこへタイル目地に水を混ぜたものを注ぎ込んで固まるのを待ちます。タイル目地に水を入れるときはやや水っぽくなるくらい入れてかき回します。数時間で固まりますが、一晩おけば尚OKです。 何よりも石膏は1㎏2000円位しますが、目地材はその半額くらいの価格なので助かります。着色はアクリル絵の具で行いました。 |

手に入りやすく油粘土よりも子ども達が扱いやすい硬さの紙粘土(3個)と白いセメントや石膏よりも価格が安いタイル用の目地材を使って作る手型です。 紙粘土やプラスチックのケース(容器)はダイソーで売っているものを使っています。 タイル用の目地材(セメダイン)はホームセンターで売っています。今回の手型作りでは、目地材は500gのものを使いました。(価格は500円位。) (材料・道具) 紙粘土(3個・色は何色でもOKですが、白よりも赤などを使うと手のしわまでわかるように仕上がるので、お勧めです。)・タイル目地材500g、プラスチックのスプーン、不要になった歯ブラシ、雑巾 ①紙粘土を3個用意し、1個ずつ軽くこねて少しだけ軟らかくします。(※余りこねすぎると軟らかくなりすぎて、手を押しつけたときに粘土が手についてしまって型が崩れてしまいます。少々硬いくらいの方がいいでしょう。) ②紙粘土をプラスチックの容器に入れて、紙粘土の表面がなるべく平になるようにします。 ③紙粘土に手をぎゅっと押し当てて型をとります。片方の手で紙粘土に入れた手の指やてのひらを押すと深く手を沈められます。 ⑤紙粘土の型に目地材を流し込みます。指など細い部分に入れてから全体に注ぐと良いでしょう。 ⑥2~3日間乾燥に当てます。授業の関係で1週間間が空いても大丈夫でしょう。 ⑦プラスチックの容器の縁の左右や上下を両手でひっぱり、容器と目地材の間に隙間を作るようにします。 ⑧容器から目地材が取れたら、紙粘土を手で取ります。手型にくっついている粘土は、水洗いしながら歯ブラシで磨けば紙粘土が落ちてきれいになります。 ⑨水に濡れた手型を雑巾かタオルで拭いて少し乾かしたら完成です。 |