(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)「行特まつり」(行田特別支援学校の文化祭)の小低の劇で、「トトロ」をやることになりました。劇に出てくる大道具としての猫バスを作る係になり作ったものです。 猫バスの車体部分は台車を使うことになり、子どもたちが乗れる猫バス作りが進んでいます。4人の先生方でトトロの家と猫バスを作ることになったのですが、目が光る猫バスの顔の部分は難しいので、そこを担当することになりました。 猫の目は、猫バスを運転する先生の手元でスイッチをON/OFFできるようにということなので、その辺が一工夫しなければならないところです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

この電子絵本は、文化祭の中学部の劇指導の事前学習の時に「王様と11人のきょうだい」(原作は王様と9人のきょうだい)のお話しの内容を見聞きするために作ったものです。(実際のものはデータ量が多いので、ここには省略した一部しか載せてありません。なにぶんHPのデータがぎりぎりなので・・。) ※この動画は、Internet Explorerで見られましたが、現在ではInternet ExplorerがEdgeに変わり見られなくなってしまいました。 電子絵本のいいところは、電子黒板等の大きなサイズの画面(絵本サイズの6~8倍位の大きな画面)で見られるのと、効果音も入れることができる点にあります。中学部の1年・2年・3年の生徒と先生方が集まると60名近くになるので、大きな画面で見られるのは助かります。 (学習時の使い方) 事前学習では、お話の内容を知る②配役発表③各役柄の衣装を着る④練習日程を知る等の内容で行われます。この電子絵本は、お話の内容を知るために使います。 |

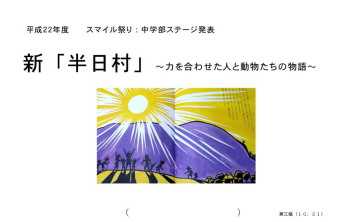

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)中学部が文化祭で行う劇の事前指導用の「電子絵本の半日村」です。併せて、国語の授業の読み聞かせに活用しようと考えている教材になります。 ※この動画はWindowsのムービーメーカーで作ったものでInternet Explorerで見られましたが、現在ではInternet ExplorerがEdgeに変わり見られなくなってしまいました。 このHPの他のページに載っている電子絵本同様に、元々の電子絵本「半日村」のデータ量を1/50位にするため、場面のカット・場面ごとの時間の大幅短縮・効果音のカット・写真の縮小などをしています。 半日村は、前任校(熊谷特別支援学校の小学部)でも文化祭の劇でおこない、今の学校でも文化祭で中学部として行ったものです。脚本と大道具の担当だったので、ちょっと思い入れのあるものです。絵本の魅力を伝えてくれる1冊ですね。学校の共有の教材として残していくもののひとつになります。 |

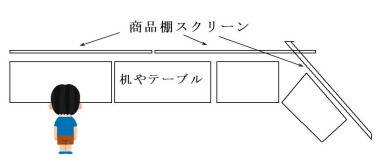

この「スーパーの立体模型」は、普段ならお菓子等の興味があるもの以外は見えても見ていない状態の子どもたちに、模型を使ってスーパーの入り口から出口までにどんなものがあるのかを気がついてもらう為のものです。 子どもたちは商品の配置を覚える必要はありませんが、お菓子以外にも「あーこんなものがあるんだ。」と気づいてもらう為の教材です。 (学習時の使い方) 買い物学習で学校の近くのスーパーに行くことがあります。調理で作るもの(例えばカレー等)の食材を分担して買ったり、お楽しみ会のお菓子を買いにいったりするでしょう。 子どもたちは家族でスーパーに行くことはあっても、自分の欲しいお菓子くらいしか見ていないことが多いでしょうし、保護者が買い物ついでにお子さんの買い物の機会を毎回考えるのも難しいことでしょう。 事前学習としてスーパーの中を映像として撮れれば良いのですが、大体のお店ではそれは許可がでません。学校では、事前学習で個々の児童・生徒にあらかじめ何を買うか分担させるか、一緒に行動してみんなで買うものを見つけながら回るという形になりやすいです。 スーパーを何店か見ていると、入り口から反時計回りに壁際には野菜・果物・鮮魚・肉・乳製品・パン・総菜という形が多く見られます。生活雑貨や缶詰類・お菓子等は縦に並んだ商品棚にあることが多いようです。 そこでこの立体模型を使って、例えばトイレットペーパーを買いにいく、インスタント麺を買いにいく等の目的を作り、事前学習でクラスのみんなでどこにトイレットペーパーやインスタント麺が置いてあるのか探す活動を行うことで、しっかり見ることを身につけて欲しいと思います。 平面ではなく立体だから気がつくことも多いでしょう。商品の置いてある位置を覚える必要はありません。自分が興味あるもの以外にも目が向くようになることが、「見る」という大事なことになると思います。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 「雲の学習」は、特別支援学校のこども達や小学校低学年・幼稚園・保育園児が対象です。 小学校の高学年くらいになれば、層雲・積雲・高積雲などの空の高さごとの名称や積乱雲等の雲の名称も覚えるかもしれませんが、この教材では「危険な雲を知る・安全な行動を知る」・「雲への興味関心を高める」ことを学習のねらいとするので、雲の名称を覚える必要はありません。 (※高等部や中学部で知的に高いお子さんの場合は、危険な雲の名称を知っておいてもいいでしょう。) (学習時の使い方) 授業の進め方 ①今日は、「雲」の学習をすることを話す。 ②空の雲を見ることがあるか聞いてみる。 ③四季の雲を見せて「こんな雲を見たことがありますか」と聞く。 ④きれいな雲や動物に見える雲の写真を見せる。空を見上げないと気がつかないということを伝える。 ⑤危険な雲の大きな写真を見せる。大雨が降ってきたり突風が吹いてきたり雷が落ちてくることを伝える。 ⑥危険な行動を知る。木の下や壁のない東屋にに雨宿りするのは危険だということを知る。 ⑦車の中や建物の中など避難する安全な場所を知る。 ⑧危険な雲や見て楽しい雲もあることに気付くためには、安全な場所で空を見上げる習慣や機会を持つように伝える。危険な雲におびえるだけではなく、雲の不思議や何かに見えるというイメージすることを楽しむことも感じてもらえるようにしたい。     教材のひとつには、「四季の雲」といって春・夏・秋・冬の代表的な雲と季節ごとの行事が載せてあります。 教材のひとつには、「四季の雲」といって春・夏・秋・冬の代表的な雲と季節ごとの行事が載せてあります。これは覚えるためではなく、空の雲に興味を持ってもらうためのもののひとつです。 また、上の彩雲の写真や下の富士山に現れた雲や動物に見える雲の写真は、四季の雲と同じように雲への興味関心を持ってもらうためのものです。 そもそも空を見上げる習慣がなければ、危険な雲のことを学んでも役に立たないからです。    雲には危険な雲もありますが、面白い雲やきれいな雲もあることを知ってもらうことで、安全な場所で空を見上げる機会が増えるようになってくれたらと思います。 雲には危険な雲もありますが、面白い雲やきれいな雲もあることを知ってもらうことで、安全な場所で空を見上げる機会が増えるようになってくれたらと思います。危険な雲に関しては、こんな雲を見かけたら注意して安全な行動をとれるようにしなければなりません。 「車の中に避難して窓を全て閉じる・建物の中に避難する」といった行動をとれるように、雷が鳴っていたら雨が降ってきても雨宿りに木の下や壁のない東屋に避難するのは危険だということも知らなくてはなりません。     「危険な雲の写真」は、小さくてはインパクトがないので、大きさはA4用紙で縦・横が5×5枚の25枚の大きさにしていきます。 「危険な雲の写真」は、小さくてはインパクトがないので、大きさはA4用紙で縦・横が5×5枚の25枚の大きさにしていきます。障がいが重くなるほど、見ても見えていない・聞いても聞いていないという状態になります。 小さな絵や動画では、目に入ってくるインパクトが少なすぎるのです。 プロジェクターを使う場合は部屋を暗くしなければなりません。教室内が暗いと個々のこども達の反応がわかりづらいのとスクリーンがそれほど大きくないのがデメリットになります。    (材料・道具・作り方) A4の光沢紙、生成AI(Copilot)、のり、ハサミ、プリンター、パソコン ①フリー素材から、危険な雲・面白い雲・きれいな雲の写真を見つけます。 ②四季の雲も検索して探します。月ごとの行事は、季節がわかるようなものにします。   ③美しい雲の写真や面白い雲の写真は、ポスター印刷でA4縦・横2×2枚で印刷してのりで貼り付けます。黒板に貼り付けられるように裏側にマグネットシートを貼っておくと良いでしょう。 ③美しい雲の写真や面白い雲の写真は、ポスター印刷でA4縦・横2×2枚で印刷してのりで貼り付けます。黒板に貼り付けられるように裏側にマグネットシートを貼っておくと良いでしょう。 危険な雲の写真は、見た時にインパクトがあるようにポスター印刷でA4光沢紙縦・横5×5枚で印刷します。 ④右の写真は、Microsoftの生成AIのCopilotで絵を作ります。 危険な状況・安全な行動の様子を印刷して、こども達に見せながら説明するために使います。 |

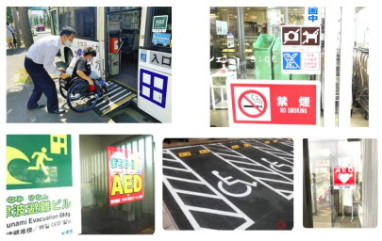

マークの学習は、各種のマークを見せて「これは何のマークでしょう。」・「このマークは何々です。」と授業でやっても、子どもたちの頭の中にはなかなか入っていきません。ただ退屈な授業になるだけです。 この教材は、スーパー・映画館・本屋・ケーキ屋等のお店や病院・美術館・図書館・地下街がすぐわかるようになっていて、そこにあるマークは何のマークかを考えるようになっています。マークがある場所や周囲の様子などがわかることで、「あー、そういうことか。」と理解されやすくなっています。 マークの学習は、特別支援学校では難しい内容です。それは、小学生と違って子どもたちの生活する範囲が狭いからです。スーパーに行くときも一人で行けるお子さんは少ないでしょう。目にする機会がそもそも少ないので、自分達が住む街に「各種のマークがあること・マークには大事な意味があること」を知ることが学習のねらいになります。   (学習時の使い方) (学習時の使い方)①初めに各種のマークを見せ、見たことがあるか子どもたちに聞いてみます。殆どの子どもたちは初めて見るようなマークでしょう。 ②右の写真のようにお店や駐車場などにマークがあることを知らせます。簡単でいいのでマークの意味を伝えます。この時点では、マークの意味を覚えなくてもOKです。 ④右の「マークチェック表」を渡して、お店などに貼ってある同じマークを見つけられたら、チェック(○をつける)してくださいと伝えます。子どもたちがマークを見つけたら、どこに○をつければ良いか支援します。 ⑤マークが全部見つけられなくても、ある程度時間が経ったらチェックは終わりにします。マークチェック表の上側からひとつひとつどこにあったかをみんなで確認します。 ⑥マークの意味をどのお店や施設にあったかを確認しながら、意味を教えていきます。 ※最後に、スーパーやコンビニなどに行くときに、マークが貼ってあるか気に掛けるように伝えて終わりにします。子どもたちは忘れやすいので、教室にチェック表やマークのカードを貼っておき、時々「マークを見た?」と聞き、マークの意味を何度でも伝えるようにすると良いでしょう。 プラ板、色画用紙、白い厚紙、黒い厚紙、工作用紙、ペン、定規、のり、セロテープ、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、道路のイラストお店や公園等の写真(ネットのフリー素材) ※作り方は載せていません。下の「簡単版」のほうが作りやすいのでお勧めになります。 |

上の「マークのある風景」の作り方が簡単になった教材になります。 (こちらには、市役所や川も入れてあります。) 工作用紙の上にL字型のお店等を貼り付けるだけですから、作りやすいです。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、ペン、定規、のり、セロテープ、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、お店や公園等の写真(ネットのフリー素材)、各種のマーク(ネットのフリー素材)、道路のイラスト(ネットのフリー素材)、ミニカーの模型 ※各種のマーク・・障害者に関係するマークの一例(内閣府) ユニバーサルデザインのまちづくり(三重県) ピクトグラム案内図記号マーク など。 ※道路のイラストフリー素材 ※人のイラスト(いらすとや) ②工作用紙に印刷した道路のイラストを貼り付けます。道路の幅は、お店や歩道の部分を考えて決めます。 ③お店等のフリーの写真を探し、大きさを決めて印刷します。 ④下のお店の例のように、各種のマークをネットで見つけてお店や施設の上側に貼り付けます。 ⑤印刷したお店などをL字型の工作用紙に貼り付けます。L字型はただ貼るだけですと前や後ろ側に傾いてしまうので、右の写真のように傾かないようにします。   ⑥人のイラストは「いらすとや」で探して印刷します。 ⑥人のイラストは「いらすとや」で探して印刷します。(学習時の使い方) 上の「マークのある風景」と同じです。 |

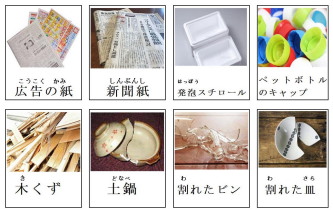

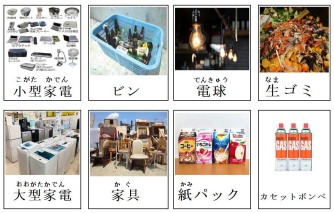

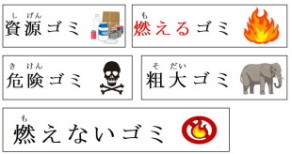

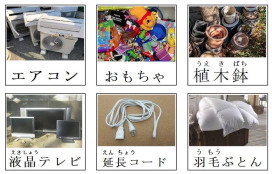

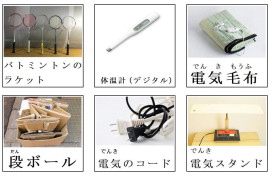

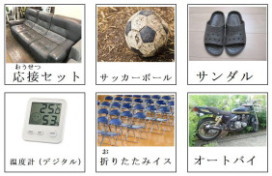

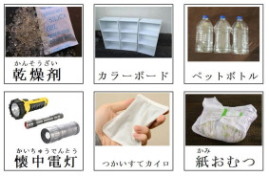

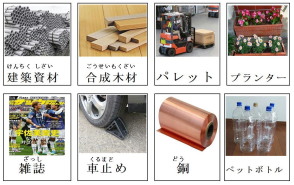

ゴミの弁別カードですが、学習段階に応じて指導できるようにしてあります。 小学部・中学部の子どもたちであれば、ゴミの分け方は右のカードのように、「紙・空き缶(アルミ缶・スチール缶)・ビン・プラスチック」くらいでいいでしょう。空き缶の選別は、缶に描かれている「アルミ」・「スチール」のマークを見るか、磁石がつくのはスチール缶・つかないのがアルミ缶で教えてあげるといいでしょう。 高等部や中学部でも知的に高いお子さんたちには、ゴミを分ける種類を多くして、実際に家庭ゴミをゴミステーションに持って行き分けるのと同じくらいにしてあります。 (学習時の使い方) ゴミの分別では、「何故、ごみを分けなければならないのか」ということから始めないと、子どもたちの理解は進まないでしょう。ただ分けてOKというのは小学部段階。中学部や高等部では、ゴミは、ものによっては自分達の身近なもの(商品)や材料に生まれ変わることを知らなくてはなりません。 リサイクルされることでどんなものに生まれ変わるのか、それがわかるとゴミも大事な資源になることが理解できるようになるでしょう。    新聞紙や雑紙などの紙類は、リサイクルされて新聞紙、雑紙の紙やトイレットペーパー・ノート等になります。 新聞紙や雑紙などの紙類は、リサイクルされて新聞紙、雑紙の紙やトイレットペーパー・ノート等になります。割れたビンや窓ガラスなどは、リサイクルされて再生ガラスや道路のアスファルトに変わっていきます。 パソコンやスマホ・携帯電話、小型家電からは、金・銀・銅やレアメタルなどが取り出され、新しい商品に変わっていきます。 ゴミの学習では、リサイクルだけでなく、「リデュース・リユース」まで学んでいけると、高等部の生徒さん達にはより身近なこととして理解ができるようになると思います。 たくさんの人が頑張ってくれているお陰で清潔な街があり、地球環境にもいいということならば、自分たちもゴミをポイと捨ててはいけないことやしっかりとゴミを分別して出そうという気持になってくれるのではと思います。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) ゴミの分別を学ぶ為の学習用のカードですが、普段子どもたちが見ているであろう家庭で出すペットボトルや空き缶や新聞紙等の身近なゴミ以外の植木鉢・液晶テレビ・充電池などのゴミを多く取り上げているカードになります。 ( ゴミのカードは66種類あります。) グループごとにカードが必要になりますので、グループが3つであればカードは3セット必要になります。5グループなら5セット。 (学習時の使い方) 学年やクラスや学習グループで授業を行うときは、いくつかのグループに分かれます。この授業を行う前に「燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミ・危険ゴミ・粗大ゴミ」についての学習を行っておきます。 グループごとにカードを配り、各カードを「燃えるゴミ」・「燃えないゴミ」・「危険ゴミ」・「粗大ゴミ」・「資源ゴミ」に分けるように伝えます。 全グループが分別できたらゴミ一つ一つについて何のゴミになるか先生が発表します。何のゴミになるかはカードの裏側に書かれているので、子どもたちがそれを見て正しい場所に移動させても良いでしょう。答え合わせでは、何故そのゴミは「資源ゴミ」なのか、「燃えないゴミ」なのかなどを話し合います。     また、ゴミステーションに出してよいゴミなのか、市町村のリサイクルセンター等に自分で運び込むものかを確認するようにします。 また、ゴミステーションに出してよいゴミなのか、市町村のリサイクルセンター等に自分で運び込むものかを確認するようにします。       |

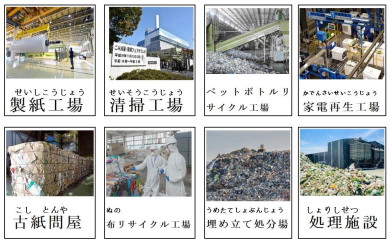

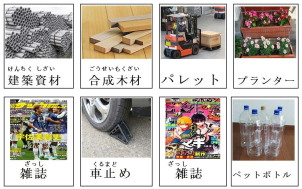

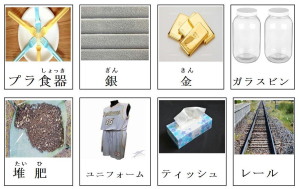

(この教材の特徴) (この教材の特徴) ゴミが資源に変わっていく過程を学べるようにした学習カードになります。左のカードは、清掃工場や各種のゴミを再生させる為の工場や施設のカードです。 下は紙・ペットボトル・プラスチック・鉄製品等がリサイクルされて生まれ変わったもののカードになります。 本や雑誌や紙を例にすると、ゴミ置き場から集められた紙類は、リサイクルセンターなどで選別され、古紙問屋に運ばれてから製紙工場で新たにトイレットペーパー・雑紙や新聞紙の紙・ノートの紙・キッチンペーパー・トイレットペーパーなどに生まれ変わります。 パソコンやスマホや携帯電話は、中に金・銀・銅・プラスチック・レアアースなどが使われているので、それぞれの金属を取り出す施設でリサイクルされます。自転車や車などの金属でできたものやガラス・プラスチックもそれぞれの施設でリサイクルできるものはリサイクルをしていきます。ペットボトルは、トレイやペットボトルになったり、衣料やプランターやパレットや文房具などにうまれかわります。    ゴミの中でどうしてもリサイクルできないものは、埋め立て処分場で埋め立てに使われます。 ゴミの中でどうしてもリサイクルできないものは、埋め立て処分場で埋め立てに使われます。各カードと矢印カードを組み合わせることで、紙やペットボトルなどがどういう過程(工場や処理施設)を経てリサイクルされていくのか、どんな材料や商品に生まれ変わるのかがわかるようになっています。     |

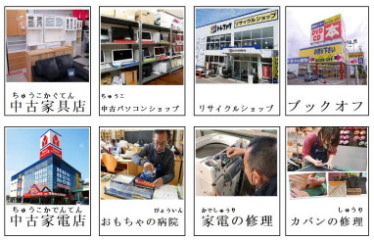

(この教材の特徴) (この教材の特徴) リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(再使用)を学習する為のカードです。 カードは、マイバッグ・エコバッグや家具・食器・カメラ・家電・リサイクルショップなどの中古品販売のお店や、靴・鞄・おもちゃの修理をするお店や施設などがあります。 (学習時の使い方) お店でプラ袋をもらわないで、エコバックやマイバスケットを使うことで捨てられるプラ袋を少なくしていく。 ストローをプラスチックを使ったものから紙や竹や木で作ったものに変えていくなど、捨てられることで環境に悪影響が出るものを減らす活動や、古くなったものでも直して大事に使う生活習慣を作ることを知るようにします。古くなったタオルも洗って雑巾にして使うことなど。  また、東南アジアやアフルカ諸国へ寄付していく活動があることも知ることができれば良いでしょう。 生ゴミは、家庭菜園を行っている人ならコンポジットに入れて肥料にすることができます。本もすぐに捨てるのではなく、ブックオフのようにいらなくなった本を買い取ってくれるお店もあります。捨てるときは、資源ゴミとして活用できるようにするといいでしょう。 「古くなったから、飽きたから・・」捨てるのではなく、そういったものをもう一度活かしてあげられる方法があることを子どもたちが知ることで、「もったいない」という気持が育まれるようにしていきたいものです。 |

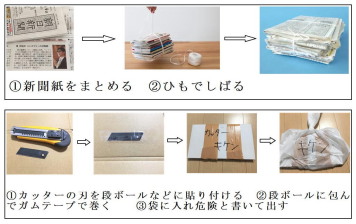

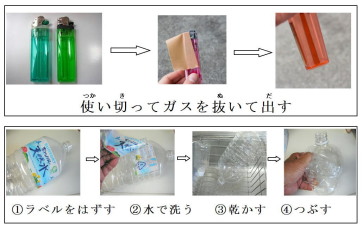

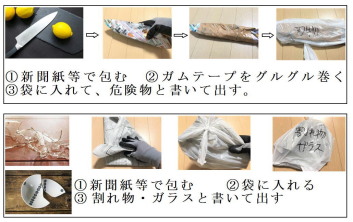

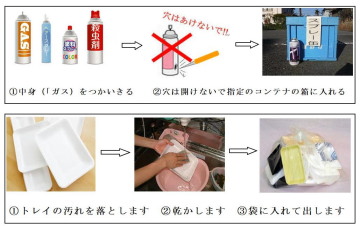

家庭にある身近なゴミの正しい「ゴミの出し方」を学ぶためのカードになります。 カードは、「新聞紙の出し方」・「使い捨てライターの出し方」・「空き缶の出し方」・「折れたカッターの刃の出し方」・「ペットボトルの出し方」・「庭の樹の枝などの出し方」・「包丁の出し方」・「割れた食器類の出し方」・「トレイの出し方」・「スプレー缶の出し方」です。黒板に貼って使えるように、カードの裏側にはマグネットがはってあります。 (学習時の使い方) 授業では、子どもたちがどれだけ家庭内のゴミの出し方を知っているか・知らないのかをまず聞いていきます。家では、誰が主にゴミを出しているかも聞きます。お父さんかお母さんか子どもたちかということも聞くと、家庭での役割分担も知ることができるでしょう。    授業では、カードの説明を行ってから、缶の出し方・スチール缶とアルミ缶の見分け方も子どもたちと一緒に行います。 授業では、カードの説明を行ってから、缶の出し方・スチール缶とアルミ缶の見分け方も子どもたちと一緒に行います。スーパーのトレイの出し方や割れた食器の出し方も、子どもたちに体験してもらうといいでしょう。 但し、割れた食器は危ないので、作業用のしっかりした革手袋(木工の作業室にあるでしょう。)を用意して、子どもたちが手袋をして活動するように気をつけます。   (市町村の指定された場所以外にゴミを出すとき) (市町村の指定された場所以外にゴミを出すとき)ゴミ出しでは、区市町村で指定した場所にゴミを出しますが、コンビニや公園や駅やスーパーなどにもゴミ箱は置いてあります。 そこにはなんでも無造作にゴミを捨てて良いわけではなく、ルールがあることを理解しなければなりません。 「家庭内のゴミを持ち込んで捨てない」・「ゴミは弁別して分けて出す」・「指定されたゴミ以外のものは入れない」などの約束事を知り、そのことを守らないとみんなが気持ちよく過ごせないことを授業でも伝えていく必要があるでしょう。 |

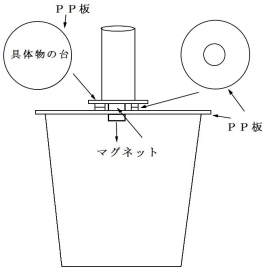

教室に置いてあるゴミ箱は、大体が子どもたちに何を入れれば良いかわかるようにとイラストや写真をごみ箱の横側にはってあるのではないでしょうか・・。 子どもの目線から考えると、お子さん達はごみ箱に近づいて上からごみ箱を見るので、ごみ箱の横に貼ってあるイラストや写真は目に入りづらいでしょう。 私たち教員は、子どもの目線を考慮しないで見える化を図っていることが結構多いのかもしれません。お子さん達が見てすぐに分別がわかるようにする為に、このごみ箱には蓋をつけました。蓋は半透明なので中が見えますし、蓋の上に何を入れればいいゴミ箱なのかわかるように空き缶・紙・ペットボトル・プラスチックやビニールの具体物が取り付けてあります。紙等の具体物はマグネットで貼りついていますので、取り替えることも簡単にでき、ごみの量に応じて紙のごみ箱・ビニール・プラスチックのごみ箱を増やすこともできます。 (学習時の使い方) 時間を取って学習するときに使うという教材ではなく、普段の学校生活の中でゴミの分別を意識できるようにと考えたものです。 授業で使う場合は、紙・空き缶・ペットボトルなどの本物を用意し、子どもたちに「これはどこに入れますか?」等聞いて、正しく捨てられるか見ます。間違った子の場合は、蓋についているものと手にしたものが同じか違うか考えさせます。勿論、何故分別することが必要なのかを伝えてあげないと、ゴミの分別を学習する意味がありません。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

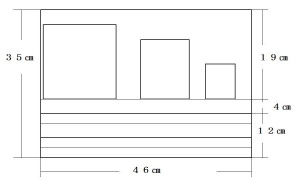

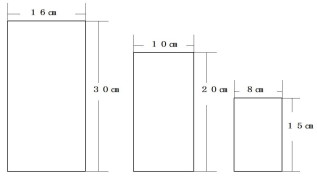

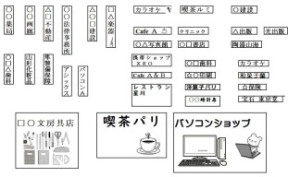

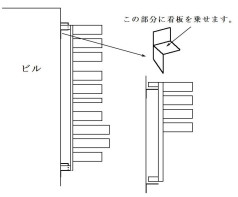

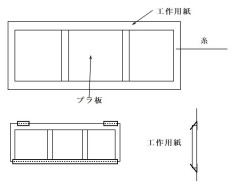

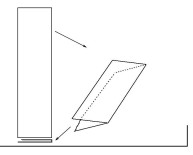

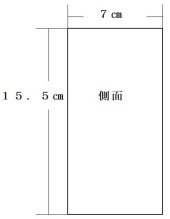

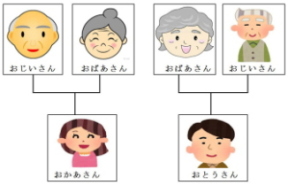

大きな地震が起こったときに、ビルの下にいると割れたガラスが降ってきたり、窓や看板が落ちてきたりします。 そういった危険を目に見える形にして、危険からどう身を守ったらいいのかを教える教材です。 (学習時の使い方) 地面にあたる台紙をゆっくり動かして揺れを作ります。揺れがどんどん大きくなると窓や看板が下にいる人々の上に降り注ぐ様子を見ます。 その後、地震が起きたときにどういう行動をとればいいのか子どもたちに考えさせて、子どもたちと先生が避難する場所や位置を一緒に考えるようにします。 (材料・道具)(作り方)    工作用紙、A3厚紙(ダイソー)、プラ板(ダイソー)、コピー用紙、定規、ペン、ハサミ、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、デザインナイフ、ミニカー、人のイラスト(いらすとや) 工作用紙、A3厚紙(ダイソー)、プラ板(ダイソー)、コピー用紙、定規、ペン、ハサミ、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、デザインナイフ、ミニカー、人のイラスト(いらすとや)①台紙は厚紙を使います。台紙の大きさや建物の大きさの寸法図は右の図の通りです。建物は工作用紙で作ります。 ※窓枠から外れて下に落ちる窓や窓枠から外れて落ちそうになる看板は、下の左の図のように作ります。落ちる看板は、窓枠の上と下側にL字型の工作用紙をつけて揺れないと落ちないようにします。窓枠から外れる窓は、糸を窓と窓の穴の内側に貼り付けてぶら下がるようにします。  ③ビルの横につく看板は、一太郎やWordで作ります。(※上の看板が一例です。)印刷したものは工作用紙に貼っていきます。看板の大きさは、いくつか大きさの違う長方形を描いて印刷し、ビルの大きさと合うものを決めてから文字をいれるようにします。ビルの屋上に置く大きな看板は、L字型の脚をつけて立てるようにします。  その台を取り付けた様子が、右から2・3番目の写真になります。ビルの横に台を貼って、そこに看板を乗せるようにします。 ⑤人のイラストは印刷してからL字型の工作用紙に貼り、立てられるようにします。 |

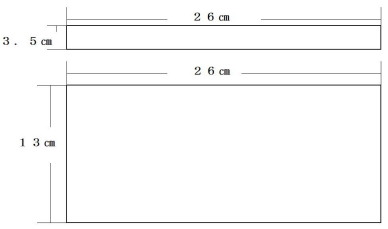

地震で強い揺れが起きたときに、ブロック塀が倒れる危険性と身も守る行動を考えてもらう教材になります。 ※ブロック塀の中に木の板をぎっしりと入れることで重量感が出るようにし、倒れた時に「ドン」と音がするようにします。 (学習時の使い方) 台紙を揺らしてブロック塀が倒れたときの様子を見せます。ドンと言う音とともにブロック塀が倒れることがわかります。 人形(イラストを厚紙に貼ったもの)をブロック塀の近くに置いて台紙を揺らしてみせます。その後、子どもたちにブロックからどれくらい離れたら良いのか考えさせて安全と思われる位置に人形を置かせます。子どもたちが思っている以上に、ブロック塀から離れないと危険だと言うことが理解できればOKです。   (材料・道具)(作り方) 工作用紙、厚紙(A3厚紙の半分 ダイソー)、木の板(MDF材 ダイソーかホームセンター)、ブロック塀と地面の写真、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、ハサミ、人のイラスト(いらすとや) ①下の写真のようなブロック塀や地面の写真を撮ります。台紙(厚紙)の大きさやブロック塀の箱形の大きさに合わせるようにして印刷します。印刷してから余分な部分はハサミで切り取ります。 ②ブロック塀を工作用紙で作ります。寸法は右の図の大きさになります。箱ができたらブロック塀の写真を裏表に貼り付けます。 ③MDF材をブロック塀の中に入るサイズに切ってブロック塀に中にぎっしりと入れます。   ④厚紙の台紙にのりかボンドで印刷した地面を貼り付けます。 ④厚紙の台紙にのりかボンドで印刷した地面を貼り付けます。⑤右の図のように、ブロック塀の下側にL字型の工作用紙を速乾ボンドで貼り付けます。これを台紙に貼り付けることで台紙を揺らしたときに手前側にブロック塀が倒れてくるようになります。 ⑥上の右の写真(または、下の右の写真)のように台紙の手前側に厚紙を貼り付けます。この部分を持って揺らすわけです。これで完成です。 |

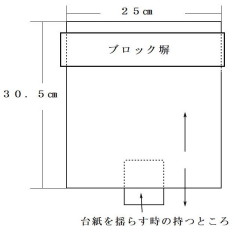

地震で強い揺れが起こった際に、自販機が倒れてくる危険性を学ぶ教材になります。 (学習時の使い方) 左の写真の手前にある厚紙を持って引く・押すことで地面が揺れます。 自販機や自販機の裏側にあるブロック塀が大きく揺れると人がいる方に倒れてくるのを見せます。 地震が起きて大きく地面が揺れたときに、自販機からどのくらい離れれば良いのかを、子どもたちに人形を操作させて確かめさせます。安全な位置は思っていたよりもブロック塀や自販機から遠いことが理解できればOKです。地面が揺れたら、危険なものからできるだけ離れて安全な場所にいるようにするということを忘れないようにしてもらいたいものです。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙、厚紙(ダイソー)、ブロック塀の写真、自販機の写真、地面の写真、人のイラスト(いらすとや)、MDF材(ダイソーかホームセンター)かベニヤ板、のりか速乾ボンド(または速乾セメダイン)、ノコギリ、定規、ペン、ハサミ ①厚紙の大きさはA3厚紙の半分です。(30.5㎝×25㎝) ②工作用紙で自販機の箱形を作ります。寸法は下の図のようにします。箱形ができたら、自販機の正面・裏面・側面の写真を印刷したものをのりかボンドで貼り付けます。(※自販機の大きさは、初めに自販機の写真の大きさを決めて、それに合わせた方がいいでしょう。)   ④自販機の下の台を厚紙で作ります。右の写真のように長い形でも良いし、下の写真のように台が2本でもOKです。台はL字型にして自販機と地面の台紙にボンドで貼り、揺らしたときに手前側に倒れるようにします。 ⑤地面の厚紙にL字型の厚紙を貼れば完成です。この部分を押したり引いたりして地面を揺らすわけです。 |

震災や台風等の時の停電の時に、周囲を明るく照らしたり自分のいる場所を知らせる際に持っていると重宝する防災グッズです。 100円ショップのダイソーでも笛とLEDライトがセットになったものが売っているのですが、そちらはLEDライトに電池を使うので、いざというときに電池が切れていれば使えません。 この笛とライトの方は、笛はダイソーで売っていたものをそのまま使っています。ライトの方はLEDライトですが、ソーラー式なので電池切れの心配が少なくで済みますし、明るさもかなりのものです。(ホームセンターのジョイフルホンダで買ったのものです。) このライトと笛は、ズボンに吊して携行するようにしているものです。ダイソーでもソーラー式のものを出してくれたら、300円位しても子どもたちに勧めるのですが・・。 |

100円ショップのダイソーで売っているLEDライト(9LED)と「折りたたみボトル」(300㎖)を組み合わせて使ったライトです。 (使い方) ライトだけですと、写真の右ら2番目のように明るいのはライトの部分だけですが、折りたたみボトルの口にLEDライトを挿入すると周囲も明るく照らせるようになります。(写真の右) LEDライトの大きさと折りたたみボトルの口がちょうど合います。 ボトルの方は口のキャップをつければそのまま折り畳みボトルとして使えます。災害時に使えるかもしれません。 |

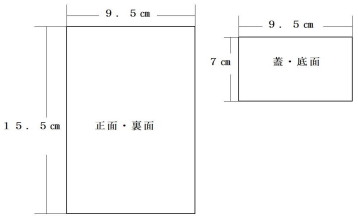

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 災害に対して準備することで、被害をできるだけ少なくする為の「非常袋」と家庭で用意すべき災害時の常備品をわかりやすくイラスト化した防災グッズ一覧図です。 障害のある子どもたちが学習で使うと言うよりも、各家庭で事前に準備するためのわかりやすい目安になることを目指しています。 今では多くの家庭にパソコンやスマホがあって情報を集めることができますが、保護者の中にはそういったことが難しい家庭もあります。 両親が知的障害を持っていたり、日本語の読み書きができない外国籍の方もいるでしょう。  文字よりもイラストでグッズを表現することで、用意すべきものが何かがわかりやすくなっています。活用するのは、保護者会や個別の面談の時などで、家庭に貼ってもらうように勧めると良いと思います。 文字よりもイラストでグッズを表現することで、用意すべきものが何かがわかりやすくなっています。活用するのは、保護者会や個別の面談の時などで、家庭に貼ってもらうように勧めると良いと思います。殆どのものがホームセンターに行けば売っていますし、「非常袋」などはそのまま商品としておいてあるお店もあるでしょう。 災害が人ごとではなくなってきていますから、準備しなければと思っても中々取り組まないでいる家庭に、「準備しなくては・・・」と思ってもらうひとつのきっかけになればいいと考えます。 子どもたちの命を守るというのが、学校において最優先される事柄でしょうから、避難訓練だけでなく「防災グッズ」を各家庭が用意しようと思っていただけるように促すことも重要だと思います。 |

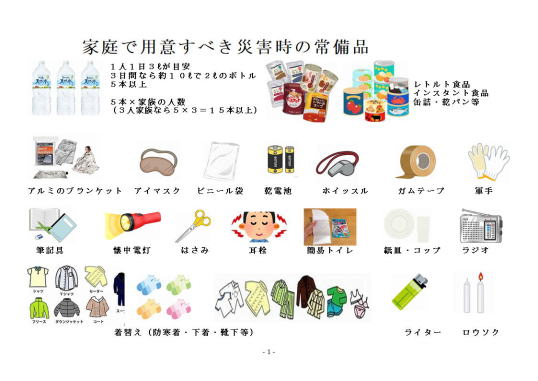

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは教材・教具ではありませんが、災害や旅先で迷子になった時用の緊急時の連絡先等(氏名・住所・自宅の電話番号・学校の名称と電話番号)のメモ用紙が入っている形を自由に変えられるリストバンドです。 ペンダント型のように胸にぶら下げる方がいいのか、腕に巻くリストバンド型がいいのか、もう少し考えてみたいと思います。 (材料・道具・作り方) 下に紹介している「防災・防犯用のリストバンド笛」と基本的に殆ど同じです。 |

以前作った下の「防災・防犯用のリストバンドの笛」は、アルミの管で作ったもので、笛の部分が内径(穴の大きさ)が4㎜しかないものです。この細い穴に入る木の音を出す部分を作らなければならないので、これでは誰でも作れますというわけにはいきません。 そこで、アルミ管は使わずにビニールのチューブを切ることで笛を作ったものです。これならば、アルミ管を買う必要もなく、工作もアルミ管よりは楽になります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

上のリストバンドの笛では、笛の部分が膨らんでしまって腕に巻き付けて装着した際に違和感がありました。そこで笛の部分を内径の大きさ(穴の大きさ)が4㎜の細いアルミ管にしてすっきりした外観と着け心地にしたものです。 これが完成形ですが、アルミ管の加工とアルミ管の中に音を出すための木の部分を入れるのが難しいので、誰でも作れるというわけにはいかないのが難点でしょうか・・。 |

授業で使う教材というか図工・美術の作品というか・・・ちょっと微妙なものです。4月に行われることの多い小1や中1の新入生の歓迎会といった行事や、転勤していった先生とのお別れ会や小学部の学年・クラス等で行うお誕生会などの時に、子どもたちと作って贈ると喜ばれるかもしれない「お祝い用のブーケ」です。 (材料・道具)(作り方) ①お花紙はそのままでは花が大きすぎるので、はさみで1/2に切ります。 ②輪ゴムを通したら、お花紙を1枚ずつ広げて花を作ります。 ③左の写真のように、輪ゴムにモール(真ん中で折り曲げたもの)を通します。 ⑥右の写真のように、モールは束ねて輪ゴムでとめます。これで完成ですが、リボン等をつけるともっと素敵になります。 |

交通安全指導を行うときの歩行者用の信号機の教材です。 「進め・止まれ」の人型の部分は、全体が赤(又は、緑)で人型の部分が白い旧タイプと全体は黒で人型の部分が赤(又は、緑)の新しいタイプの両方が使えるようになっています。 街中にある信号機は旧タイプと新タイプが混在していますから、お子さん達が戸惑うことがないように両方を使えるようにマジックテープでカバーを変えられるようにしてあります。 (学習時の使い方) 教室で交通安全指導を行うときに使える教材になっています。(勿論、体育館のような場所でも) 教室の床にビニールテープ等を貼って道路や交差点を作り、信号機を使った横断の学習をします。どの色になったら道路を渡れるのか、仮に信号が青になってもどういうことを留意しなければならないかなどを学習します。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 ライトを明るいものにするためには、家庭用のコンセントから電気を引くようにしますが、家庭用のコンセントは100ボルトあるので電気工事の経験がない人にはお勧めできません。法的にも素人が行うことは禁止されています。そこでライトの電源は、感電防止を考えてプッシュライトの電池のままにしてあります。電池ですから感電の心配はなくなります。ライトはどこででも手に入りやすいダイソーのプッシュライトを使っていますが、配線を変えて伸ばしてスイッチ部分を手元で使えるようにしてあります。(工作はちょっと面倒になります。) |

歩行者用の信号機についている手押しのスイッチです。ボタン状のスイッチを押すと赤く光るようになっています。 校外に出て実際にスイッチを押し、歩行者用の信号機の色が変わる(止まれ・歩け)ことを体験するのが一番だと思いますが、クラス全員がスイッチを押しまくるのはちょっと周囲にとっては迷惑でしょうし、その学習の為に何度も校外に出掛けるのは厳しいでしょう。 本物の信号機の学習に校外に出掛ける前に、事前学習として教室でその疑似体験ができるようにする教材になります。 (学習時の使い方) 学習では「歩行者用の信号機」とセットで使います。スイッチを押さないと信号機の色が変わらないということを知らないと実生活で困る場面が出てくるので、校外で1回だけ体験するだけでなく、教室で何回か学習する必要があると思います。ダイソーで売っているプッシュライトを使って、スイッチを押せばライトが光るようになっていますが、ちょっと配線等が面倒な作業になってしまうので余りお勧めではありません。下の簡単版のほうがいいでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

上のスイッチは、ダイソーのプッシュライトの配線にコードをつなげることで延ばして、ボタン状のスイッチを押すことでライトがつくようにしてありますが、こちらは配線には手をつけないで、ボタン上のスイッチを押すことで下に置いてあるプッシュライトをON・OFFするようにしたものです。 こちらの方が箱を作るだけなので、作るのは簡単ですが、反応が悪い場合があります。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

交通安全指導を学年やクラスで行うことができる信号機の教材になります。 ダイソーのプッシュライトのスイッチをはずし、手元でスイッチのON・OFFができるようにコードを延ばした「信号機」です。箱の裏側にはマグネットシートを貼ってあるので、黒板やホワイトボードに貼って使えます。また、木の棒のスタンドがあればそこに取り付けるのも可能でしょう。 スイッチの反応が少々遅い感じもしますが、そう気になる程ではありません。スイッチのコードを延ばす部分の作業ががちょっと難しいのが難点。自作して授業で使うのであれば、下の「簡単な信号機」でも十分でしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

上の「信号機」は 、ダイソーで売っているプッシュライトのスイッチ部分を取り外して、コードを足して延ばして手元でスイッチのON・OFFができるようにしたものですが、こちらはプッシュライトをそのままマジックテープで貼り付けただけのものです。 (学習時の使い方) ライトの点灯・消灯は、ライトを直接手で押してすることになります。箱の裏側にはマグネットシートを貼ってあるので、黒板等に貼り付けて学習を進める形になります。信号のライトのスイッチを手元でON・OFFできない代わりに制作が簡単になるので、小学部のお子さん向けの教材としてどうでしょう。 授業では、教室の床にビニールテープを貼って交差点を作ります。黒板に貼ったこの信号機のライト部分を押して色を変えて、子どもたちが道路を渡って良いかダメかを学習します。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

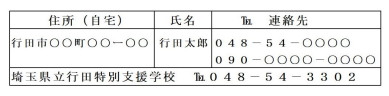

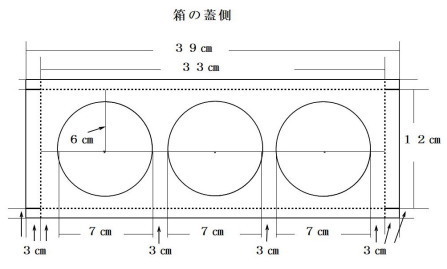

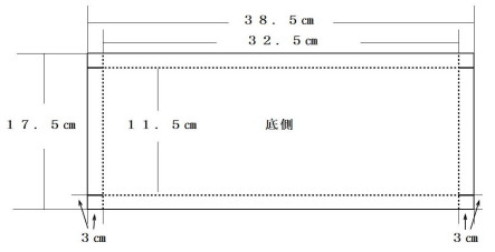

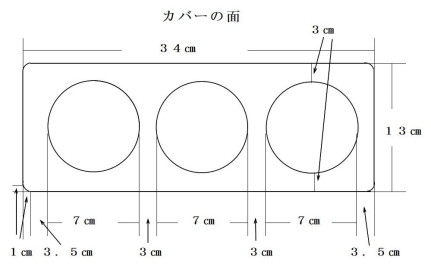

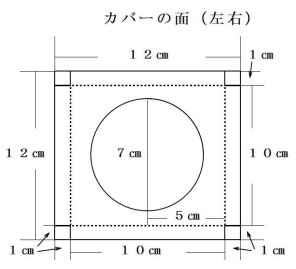

上の旧型のの信号機ではなく、今街中で多く見られるようになった薄型のLEDタイプの信号機です。 (学習時の使い方) 交通安全指導を学年やクラスで行うことができる信号機の教材になります。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙、プッシュライト(ダイソー・小さいプッシュライト)、マジックテープ(ダイソー)、暗記用の下敷き(ダイソー)、黄色のカバーのついたファイルフォルダ(ダイソー)、ハサミ、コンパス、円きりカッター、プラスのドライバー、マグネットシート、速乾ボンド  ①右と下の図のように工作用紙を切って、プッシュライトを入れる箱(箱の底側・箱の蓋側・蓋の上に貼るカバー)を作ります ①右と下の図のように工作用紙を切って、プッシュライトを入れる箱(箱の底側・箱の蓋側・蓋の上に貼るカバー)を作ります②円を切るときは、円きりカッターで切り抜くか、円の中にカッターナイフかデザインナイフで切り込みを入れ、そこからハサミを入れて円を切ります。 ③プッシュライトのカバーを外します。左から2番目の写真のように、プラスのドライバーでねじを外せばカバーははずせます。  暗記用の下敷きは、赤・緑なので、黄色のシートはダイソーで売っているファイルフォルダの黄色いカバーを使っています。 シートの大きさは、プッシュライトのドーム型のカバーの内側の大きさよりも少し小さい円にします。シートをハサミで切ったら、カバーの中にキュッと押し込みます。うまくはまればOK。ちょっと大きすぎたらハサミで少し小さい円にします。(※この作業はいきなり下敷きを切らないで、工作用紙で円を作ってからはめてみて円の大きさを決めると良いでしょう。)   ⑤プッシュライトはマジックテープで箱に貼り付けるようにします。 右の写真のように、プッシュライトの底側と箱の面にマジックテープを貼ります。 プッシュライトの電池を入れ替えたりする時に簡単に取り外せるようにです。 材料と作り方は、上の信号機とほぼ同じです。 ※上の信号機との違いは、箱の大きさと箱の蓋につける四角いカバーです。右の図が四角いカバーですが、真ん中になるカバーは左右にくるカバーとは寸法が違うので注意してください。      |

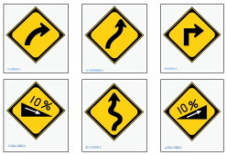

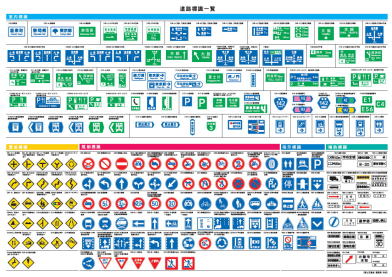

(この教材の特徴) (この教材の特徴)街中でよく見かける「道路標識」の意味を知るための教材になります。 (学習時の使い方) カードを見てどんな意味のカードか知ったり覚えたりするのは難しいので、下の「道路標識を学ぶ為のジオラマ」と一緒に使っていきます。 このマークは「駐車禁止」のマークで、この通りで車を駐めてはいけないんだなど、ジオラマとミニカーを使いながら道路標識の意味を考えるようにしていきます。     (材料・道具)(作り方) (材料・道具)(作り方)A3厚画用紙・A4厚紙(ダイソー)、道路標識の画像(インターネットのフリーの画像)、ハサミかペーパーカッター(裁断機)、のりか速乾ボンド ①インターネットでフリーの道路標識の画像を探します。「フリー素材」 ②フリー素材から得た道路標識の画像を「一太郎」・「Word」に貼り付けます。(※カードの大きさは、学習でどういう形で使うかによるので、それに合わせて枠の大きさを決めて貼り付けます。 授業で子どもたち全員に見せて使うのであればA4サイズ位は必要でしょうし、子どもたちに配って机上で使うような形であれば、この写真のような大きさのカードでいいと思います。この大きさは、A4サイズのコピー用紙で横に枠が3列・縦に2列の大きさです。)     ③紙に印刷したら、A4サイズの厚紙にのりで貼り付け、ハサミやペーパーカッターで切ってカードにします。 ③紙に印刷したら、A4サイズの厚紙にのりで貼り付け、ハサミやペーパーカッターで切ってカードにします。各標識の名称(「通行止め」等)はマークの下側に書かれているので、そのまま使えます。     |

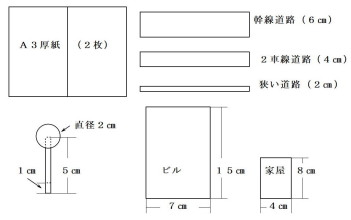

道路標識を学ぶときに、標識のカードを見せて標識の意味を教えても、子どもたちの頭の中に学習した内容は残りづらいでしょう。暗記させるのではなく、どういう周囲の状況だとこの標識があるのか理解させるほうが、標識の意味が深く記憶されるでしょう。 街のジオラマの中に色々な道路標識を配置することで、狭い道では「進入禁止」・「最高速度30㎞」・「駐停車禁止」などの道路標識の意味が理解しやすくなります。 (学習時の使い方) ミニカーを走らせながら、標識の前でなぜここにその標識があるのか考えさせます。何故、「駐車禁止」なのか「止まれ」なのかは、道路の幅や周囲の状況を見れば「なるほど・・。」と理解しやすいでしょう。 (材料・道具)(作り方) A3の厚画用紙・厚紙・工作用紙(ダイソー)、のりか速乾ボンド、はさみ ②建物は、寸法が入っていて工作しやすい工作用紙で作ります。(ジオラマをきれいに作ることが目的ではないので、屋根は省略。) ③道路の幅を大・中・小にします。(最高速度や駐車禁止・進入禁止・幅員減少などのため。) ④道路を敷いてから建物を貼り付け、道路標識を貼れば完成です。 |

上の「道路標識を学ぶジオラマ」と同じです。 (学習時の使い方) 上の大きいサイズの「道路標識を学ぶジオラマ」と同じです。 (材料・道具)(作り方) 材料・道具・釣り方は、上の「標識を学ぶ為のジオラマ」と同じです。 台紙のサイズ(A3厚紙2枚)と道路の幅・標識の大きさ・ビルの大きさは、右の図のようになっています。  |

「道路標識」の意味をわかりやすく学習するための、ジオラマ用のミニ道路標識です。 (学習時の使い方) ジオラマの街の中に配置し、どうして「進入禁止」なのか、「駐車禁止」なのか等が街の中の道路の幅や位置関係などからわかるように使います。 学校の周辺には、近くに学校がある標識があり、制限速度が30㎞や40㎞に制限されていることなども配置された標識から理解ができるようになります。 (材料・道具)(作り方) ① インターネットでフリーの道路標識の画像を探します。「フリー素材」 ②標識の画像(イラスト)を一太郎やワードに貼り付け印刷します。(※標識の大きさは、いくつか大きさの違うものを印刷してジオラマの大きさと合うか確かめます。) ③印刷したら工作用紙に貼り、標識の形にハサミで切り取ります。 ④標識の足の部分を折ってボンドかのりをつけて、ジオラマの中に配置します。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) Googleのストリートビューを使って、道路標識を学ぶ教材です。 (学習時の使い方) ストリートビューで街中を巡っていくと色々な道路標識を見ることができますが、授業で子どもたちと見ていく場所をあらかじめ調べて特定しておかないと、同じような標識しか見つけることができなくて、時間ばかりかかってしまうことになります。 ※幹線道路のように大きな道路では、道路標識は速度制限と通行区分や一時停止などの限られた標識だけになり、ストリートビューで先に進めても別の標識が現れないということが多くなります。これでは道路標識の学習が進みません。  色々な標識があるところは、主に道路がさほど広くない住宅地や小学校・中学校周辺に標識が多く見られます。100mで10~20位は見られる場所があるでしょう。こういった場所を事前に調べておくことで、子どもたちに「ここからスタートしてみましょう!」と伝えることができます。  授業では、見つけた標識の意味を調べる(または確認する)だけでなく、何故そこは「一時停止」なのか「駐車禁止」や「進入禁止」や「追い越し禁止」なのかを考えさせます。 授業では、見つけた標識の意味を調べる(または確認する)だけでなく、何故そこは「一時停止」なのか「駐車禁止」や「進入禁止」や「追い越し禁止」なのかを考えさせます。道路の幅や十字路や横断歩道など答えは画像から見つかるはずです。 ・・「落石のおそれあり」「踏切あり」「幅員減少」などの標識は、山のほうや鉄道が通っている場所を調べておけば、迷わないで探すことができるでしょう。授業では楽しみながら標識を探し、どうしてその標識があるのか考えるのが学習内容です。(※道路標識一覧は、国土交通省のHPにあります。) |

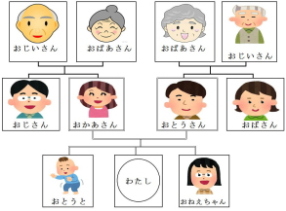

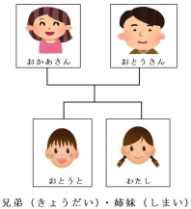

お父さんやお母さんは誰の子どもといった家族の関係を学ぶための家族の図です。 特別支援学校のお子さん達で、障がいが軽いお子さん達であれば、父母の親である祖父母のことや父母の兄弟姉妹であるおじさんやおばさんのこと、従兄弟のことはその関係性を理解しているでしょう。 障がいが重くなるに従って、自分の兄弟姉妹のことはわかってもおじいさんやおばあさんのことやおじさんおばさんのことがよくわからなくなります。ましてや従兄弟になるとさっぱりその関係性が理解できなくなってきます。 (学習時の使い方) お父さんやお母さんにもそのお父さんやお母さんであるおじいさんやおばあさんがいること、お父さんやお母さんにも兄弟姉妹がいること、お父さんとお母さんが出会って自分や兄弟姉妹が生まれたことを理解しやすくした「家族の表」です。 教材見本である上の写真では祖父母・父母・兄弟・おじさんおばさんをイラストで表現していますが、授業ではその子の写真や家族の写真(保護者に協力してもらいます。)を使って「家族の図」を作り上げるようにします。家族の関係性が理解できるようになれば、次は自分の「生い立ち」を学習するようにしていけば、その子を含めた家族の歴史も理解しやすくなっていくでしょう。 |

先に作った視野狭窄体験ゴーグルは、ダイソーで売っている樹脂製のPP板(PPシート)を使って作っていますが、もう少しかけ心地が良いものをと言うことで、今回はダイソーで売っている黒い厚紙を使って作っています。 厚紙ですから、はさみで切って千枚通しで穴を開けるだけになり、作るのが簡単になりました。工作用紙で型紙を作ってしまえば、画用紙に輪郭をなぞっていくだけで何個でも作れるようになり、教材として活用しやすくなると思ったからです。 マスクの内側の白い板状のものは、わかりやすいように厚画用紙を使って作ってありますが、黒い画用紙の残った部分で作れるものです。これがあると顔とアイマスクとの間に隙間が生まれ、アイマスクをつけたときにまつげ等が当たらなくなります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

白内障の見え方を体験するゴーグルです。右の写真は、ゴーグル越しに見えるテレビの画面と、正常な見え方・白内障の見え方です。 目の病気は座学で話を聞いてもわかりませんが、疑似体験をすることで理解が深まるでしょう。 (材料・道具・作り方) 工作用紙、半透明のクリアフォルダー(ダイソー)、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、輪ゴム、定規、ハサミ、デザインカッター、穴開けパンチ、油性マジック、コンパス ①下の寸法図のように工作用紙に線を引きます。鼻があたらないようにする円の部分はコンパスで半円を描いていきます。これをハサミで切り取ります。  ③ゴーグルの内側の部分は、デザインカッターと定規を使って切り抜きます。 ④ゴーグルの表側に切り取ったクリアフォルダーを速乾ボンドで貼り付けます。 ⑤図には描いていませんが、上の左から2番目の写真のようにゴーグルが顔の額に当たる部分に幅1㎝の工作用紙(5~6枚重ね)を速乾ボンドで貼り付けます。この部分がないとまつげが当たったりして使いづらいからです。 ⑥寸法図の下側に描いた14×2㎝のものを2枚作ります。板の端をパンチで穴あけしたら、輪ゴムを2~3本通します。輪ゴムの端を穴に結べば完成です。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)調理学習をする際に、ボウルやフライ返しや庖丁やまな板・菜箸などを使いますが、子ども達に準備をするように説明して指示しても「フライ返し」がどんな形でどんな使い方をするのか知らなくては、準備をすることはできません。 このカードは、調理の事前指導で調理器具について理解を深めるために使います。勿論、本物を使う方がいいのですが、教室に持ってこられないものもありますから・・。 (学習時の使い方) 調理室では本物の調理器具がありますから、それを見せて話しができます。実物を見ることが何よりもいいことなのですが、調理の事前学習を教室などで行う場合は、本物の調理器具を全て用意することが難しい場合もあります。また、準備に際して何度か学習している場合は、本物の器具を敢えて見せないで「○○と○○と○○は、A班の人」・「○○と○○はB班の人」と話して、子ども達が担当する調理器具を準備出来るか見ることもあります。このカードは、そういった時の答合わせ等にも使えるでしょう。 勿論、カードに使う写真は、学校にある調理器具をカメラで撮ってカードにしたものにしないと子ども達は多少混乱もするでしょう。例えばオーブントースターやタイマーやお皿など、学校にある物と家庭にあるものでは違うことが多いわけですから、学校で調理をする・準備をする場合は、学校にある物をカードにしないと理解を妨げかねないわけです。 |

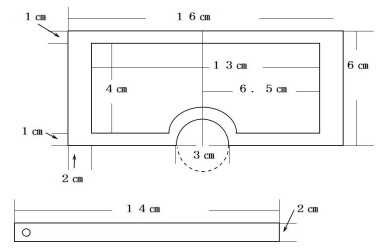

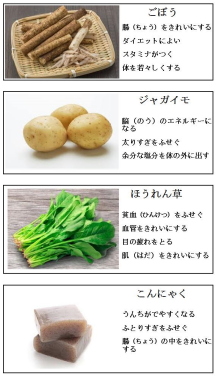

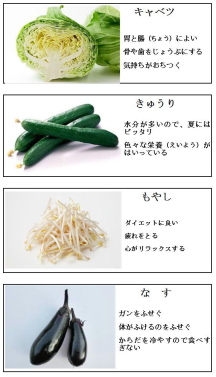

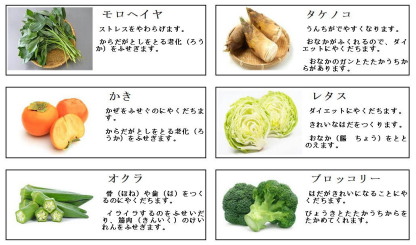

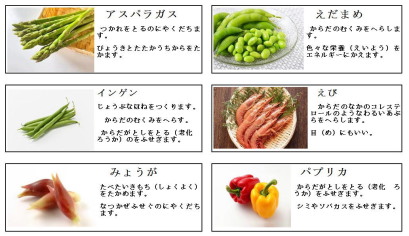

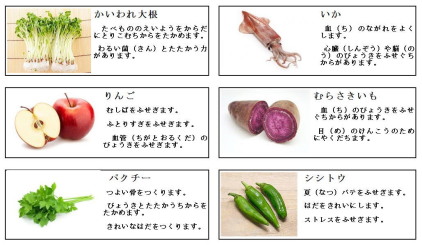

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)障がいのあるお子さんや外国人のお子さんのことばの学習やひらがなでの単語作りの学習・家庭科での栄養の学習などに使える「野菜カード」です。 子ども達は野菜嫌いが多いのですが、その野菜にはどんな力があるのか知ることで、スーパー等に家族で買い物に行った際に、野菜を見る目が少し変わるかもしれません。 また、自分が食べている料理に中にどんな野菜が使われているのか知るのにも役立つでしょう。例えば、カレーライスにはじゃがいも・ニンジン・タマネギなどが入っていることが野菜を身近に感じさせてくれるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)最近はプチトマトのようなミニ野菜やルッコラ・パクチー等の外国産の野菜が普通にスーパーに出回るようになってきました。 今回の野菜カードでは、そういったミニ野菜や外国の野菜・キノコ類・野草・山菜をカードにしてみました。 お子さん達がお父さんやお母さんと買い物にいった際に、ぼーっと野菜を見るのではなく、「あっ、この野菜見たことがある!」と気づいてもらえたら、野菜に対する知識や興味が深まるのではと考えたものです。 |

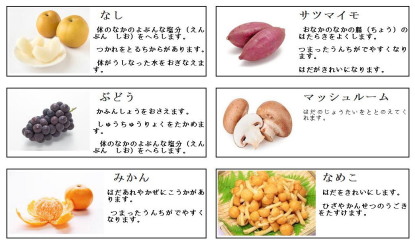

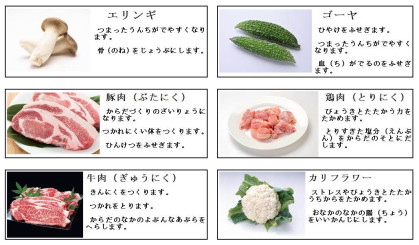

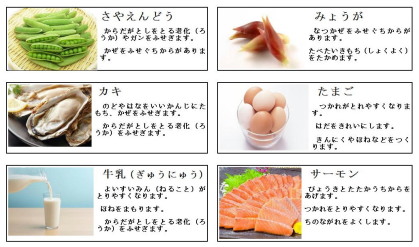

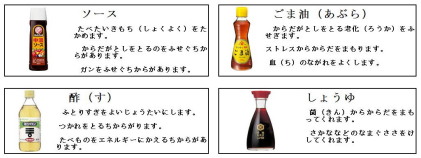

特別支援学校や特別支援学級のお子さん達や小学校の1・2年生に、毎日食べている料理にどんな栄養があるのかわかりやすく教えるためのカードになります。 栄養と言っても、リコピンやビタミン・βカロチンなどといった名称を覚える必要はなく、カレーの中にはカレー粉・お米・肉・ジャガイモ・にんじん・タマネギが入っていて、どんな栄養があるのかわかればいいと思います。ビタミン等の栄養素については、高等部の生徒さんや小学校3年生くらいから学習していけば良いでしょう。      (学習時の使い方) (学習時の使い方)授業では、例えばカレーの写真を先生が黒板に貼り、「どんなものが入っていますか?」とお子さん達に聞きます。 子どもたちは、黒板の横に貼ってある野菜や肉・魚・お米といったカードからカレーに入っているだろう食材のカードを話し合ってカレーのカードの所に貼ります。 上の写真のように、料理のカードの裏には、その料理に入っているものが写真になっているので、それで正しいか確認できます。 左のカードのように、キャベツ、肉・タマネギ・塩・なす等のカードには、体に良い栄養について書かれていますから、それを見ると「肌がきれいになる」・「ガンになりにくくなる」・「体を動かすエネルギーになる」・「気持ちが落ち着く」・「骨をじょうぶにする」・「血・血管がきれいになる」・「ダイエットにいい・」「生きるのに必要・とりすぎると病気になる」等の説明が書いてあります。 野菜が嫌いな子でも、「ダイエットにいい」「肌がきれいになる」と書かれていると、ちょっと食べてみようかなと、なるかもしれません。     何となくおいしいから食べているというのではなく、体にこんな風にいいのか悪いのかということがわかるのは大事なことだと思います。この教材が、自分たちで食べ物について考えるきっかけになればいいなと思います。 何となくおいしいから食べているというのではなく、体にこんな風にいいのか悪いのかということがわかるのは大事なことだと思います。この教材が、自分たちで食べ物について考えるきっかけになればいいなと思います。(材料・道具)(作り方) 「一太郎」や「ワード」で写真を入れたカードを作り、どんな風に体に良いのか悪いのかを短くわかりやすい内容にした文章を入れてカードにします。 右の写真のように、カードの裏側にマグネットシートを貼れば完成。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴) 特別支援学校や特別支援学級のお子さん達や小学校の1・2年生に、毎日食べている料理にどんな栄養があるのかわかりやすく教えるためのカードになります。 栄養と言っても、リコピンやビタミン・βカロチンなどといった名称を覚える必要はなく、カレーの中にはカレー粉・お米・肉・ジャガイモ・にんじん・タマネギが入っていて、どんな栄養があるのかわかればいいと思います。 ビタミン・ミネラル・βカロチンや5大の栄養素については、高等部の生徒さんや小学校3年生くらいから学習していけば良いでしょう。 (学習時の使い方) 上の「食べ物の栄養がわかるカード」と同じです。   (材料・道具)(作り方) (材料・道具)(作り方)上の「食べ物の栄養がわかるカード」と同じです。 ※栄養の説明では、子どもたちがわかるように「抵抗力」は「病気と戦う力」・「老化」は「体が年をとる」・「血管」は「血が通る管」・「抗酸化作用」は「体の中が錆び付いていくのを防ぐ力」・「便秘の改善」は「たまったうんちが出やすくなる」というようにわかりやすく表現しています。       |

上の「食べ物の栄養がわかるカード」を縮小した家庭用になります。料理の裏側にその料理に使われている肉や野菜などの写真が入っていることなど、上の「栄養がわかるカード」と内容は同じです。 (学習時の使い方) 料理のカード・食材のカードにはマグネットシートが貼ってありますので、ホワイトボードに貼ることができます。 お子さんが、料理(例えばカレー)を見て自分で「にんじん」・「ジャガイモ」・「カレー粉」・「肉」・「お米」・「タマネギ」のカードを貼ってどんな栄養があるか確認しても良いし、保護者がホワイトボードに料理のカードと食材のカードを貼って、「キャベツは、こんな風に体にいいんだよ。」とお子さんに教えても良いでしょう。 |

調理の学習で野菜の皮むきを安全にできるようにと補助具を考えている時に、子どもたちが包丁を使う場合のことも考えようということで制作したものです。まな板にピン(ステンレスの棒)がついているので、そこに野菜等を押し当てて固定することで、皮むきも片手でできますし、包丁を片手でも使えるようになります。 (学習時の使い方) ある程度わかるお子さんの場合は、細心の注意を払いながら普通に包丁を使うことを学習していけば良いのですが、そうでないお子さんたちに関しては、包丁を使わせるのは危ないけれど友達がやっているのを見ているだけというのもなあという気持ちになります。 このまな板でしたら片手で包丁を使えますので、そういったお子さんたちでも包丁を使うような調理の学習にも参加できるようになるでしょう。 使わない時には蓋があるので、安全性も高いです。(※もっと簡単に作れて安全なのは、下の簡単版です。こちらの方がお勧めです。) |

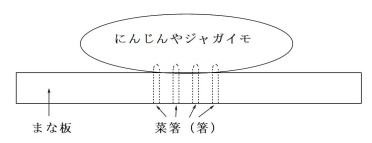

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上のまな板との違いは、まな板にステンレスのピンではなくて100円ショップで売っている箸を使ったところです。こうすることで安全性が増します。 ステンレスの棒を切断するためには、電動ジグソーや金属用ののこぎりが必要になります。それでは、道具を持っていない人には作れないことになりますので、そうした工作が必要でない木の箸を使っているわけです。 金属ではないので蓋はなくても大丈夫です。これならば、今まで金属を切ってピン作っていましたが、100円ショップの箸であればのこぎりで切るだけで簡単に作れます。使いやすい調理用のまな板を作るのでしたら簡単に作れるこのまな板のほうをお勧めします。 (学習時の使い方) ジャガイモやニンジンの皮むきをする時には、ニンジン等をそのままピンに差し込むのではなく、いったんニンジン等を横に半分に包丁で切り、平らの部分をピンに刺すようにすると安定して使えます。にんじん等をピンに刺してから、皮むきや包丁で切るように指導します。素材が固定されるので、包丁を安心して使えるでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 材料代も板・箸だけですので、合計200円位でできます。 |

小学部の調理の実習で校内宿泊学習に向けてカレーライス作りを行ったのですが、ニンジンやジャガイモをピーラーを使って皮むきする際に、子どもたちの危なっかしい手つきを見て、なんとか安全にできないものかなあと考えたものです。まな板のように突起物がないので、より安心して使えます。 ジャガイモやニンジンを手で持つから危ないので、何かで野菜を固定すればいいわけですが、針状(または、細い棒状)のものに野菜を刺してしまえば固定は簡単ですが、野菜に穴があいてしまうことや、うっかり針状の固定具のところに子どもたちが手を置きかねないということも考えられるので、この補助具のような形にしました。 段ボールで作る案もあったのですが、水に濡れると段ボールではボロボロになってしまうので、100円ショップのダイソーで売っていたEVAボードを使っています。(校内宿泊学習が9月に行われるので、その際の調理で使う予定です。) (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

子どもたちが、調理の学習で皮むきのピーラーを安心して使える補助具です。 (学習時の使い方) 穴の部分にジャガイモやニンジンを押し込んで固定することで、片手でも安心して皮むきができます。 この補助具は、ジャガイモとニンジン兼用タイプになります。スポンジをカッターナイフで切るだけですので、誰にでも簡単に作れます。知的障がいのお子さんだけでなく、肢体不自由のお子さんや手に障がいのある方にも使えると思います。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

小学部4年生の校内宿泊学習で、カレーライスやフルーツヨーグルトを作ることになっているので、「調理用の使いやすいまな板」を作ったのですが、まな板の数がもう少しあったほうがいいのと、普通サイズのまな板もあると家庭科の教材・教具という位置づけで、小学部だけでなく中学部や高等部のお子さんたちにも使えるだろうということで、大型版(大型というよりもいわゆる普通のまな板のサイズ)を作ることにしたものです。 (学習時の使い方) 小学部のお子さんたちには、上にあげたような小振りのまな板のほうが使いやすいかもしれませんが、高等部くらいの大きな生徒さんには、上にあげたサイズですとちょっと小ぶりすぎるかもしんれません。ジャガイモやニンジンの皮むきをする時には、ニンジン等をそのままピンに差し込むのではなく、いったんニンジン等を横に半分に包丁で切り、平らの部分をピンに刺すようにすると安定して使えます。大きな生徒さん達用のまな板です。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。(上の使いやすいまな板の簡単版と同じです。) |

高齢者や肢体不自由の方が調理の際に使う「皮むき用のまな板」ですが、今まで作って使ってみたところ、突起の部分にジャガイモやニンジン等を押し込んで刺して固定するのですが、ニンジン等の横側をむこうとすると皮むき器の端の部分がまな板にぶつかってしまいどうしてもうまくむけないという点がありました。(このことは市販されているものも同じです。)その問題点を解消するものになります。 皮むき器の形状を考えるとニンジン等の横側をむくというのは、まな板に皮むき器の端の部分がぶつかってしまうのも仕方がないのかなと思っていましたが、まな板自体の形を変えることで、ある程度は改善されると考えました。 今回は、突起の部分をかさ上げすることで従来のまな板よりもニンジンやジャガイモの横側がスムーズにむけるようになりました。このタイプは腕に片マヒのある方にもお勧めできると思います。まな板の底部には、100円ショップで売っている滑り止めマットをボンドで貼り付けて、まな板が滑りづらくしてあります。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

ジャガイモやニンジンの側面をむくのは、皮むき器がまな板にぶつかってしまうことから、いちいちジャガイモ等を差し替えて向きを変えなければなりませんでしたが、こちらの形状にすることで、ジャガイモ等の側面もいちいちジャガイモ等をさしかえて向きを変えなくてもできるようになるものです。 このタイプのものは両手にマヒのない知的障害のお子さんや小学生のお子さんに向いていると思います。形がスパゲッティをすくい上げる道具に似ていますが、スパゲッティをすくい上げる道具は突起の部分が太すぎて、野菜を差し込むにはむいていません。 突起の部分をやすり等で削れば先端部分が細くなっていいと思いますが、それはけっこう面倒な作業です。 (材料・道具)(作り方) この皮むきの作り方は、基本的にまな板の作り方と同じです。(「0から始める教材作り3のページを参考にしてください。) |

2つ上の「使いやすい皮むきの改良版1」で、皮むき用のまな板としてはこれが一番お子さん達に使いやすいと思って使いやすいまな板の制作は完了したつもりでいましたが、皮をむいた後に野菜等を包丁で切る場合には、このままでは不十分だと気づきました。そういった問題点を解消した「使いやすいまな板の完成形」になります。 使いやすいまな板で野菜等を固定する金属の棒から100円ショップで売っている箸に変えることで安全性を高めたもののように、野菜等を固定する箸の先端がこのまな板にはついていなかったので、そこを加えることで「まな板」としても「皮むき器」としても完成という形になるようにしたものです。 これでお子さん達が安全に皮むきと包丁を使うことができるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 1年間の始まりである4月に、年間の各行事をA5サイズで印刷してパウチし、カードにして教室の壁に行事の行われる順番(4月~3月)に貼っていく「年間行事カード」です。中学部の3年生用に作ったものです。 よくやるカレンダーに印をつけるやり方では、先生方には有効でも殆どのお子さんには意味がありません。できるだけ見てわかるようにというものです。     (学習時の使い方) (学習時の使い方)遠足から運動会・社会体験学習・プール学習・校外宿泊学習・文化祭・中学校との交流会・マラソン大会・卒業式等と来年の3月までに行われる全ての行事を貼ることで、1年間にどんな行事がいつ行われるか、生徒にわかるようにしたものです。 行事が終わればそのカードをはずしていきます。学年の3クラス分を作って、各クラスに貼ってもらったものです。カレンダーに文字や〇で行事名をしめしても、文字を読める生徒は少ないので、殆どの生徒にはカレンダーを見ても何のことやらわかりませんから、イラストや写真を使ってわかりやすく行事への興味を持てるようにしてあります。 生徒は、時々校外宿泊学習などの写真を見ては、「先生、宿泊いつ?」などと聞いてくることが多くなり、行事への興味か期待感が育っていることを感じさせてくれます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 肢体不自由の学校で豆を使った感覚遊びをおこなっていました。ちょうど節分になると言うことで、友人のH先生が用意した教材になります。豆代わりのお手玉を投げてがーんと音を鳴らすか、V字型になっているゴムひもに丸めた布をつけたものを引っ張って鳴らします。 学校にある音楽室の銅鑼(ドラ)を吊したものに段ボールで作った鬼を貼り、鬼のお腹になっているドラを鳴らせようという物です。 作り方は、ドラを支える金属の枠に輪ゴムで作ったゴムのひも取り付け、ゴムのひもの中央についている布を丸めたものを引っ張ってから放すとドラにゴーンとぶつかるわけです。 音楽室のドラを使うのはちょっと気が引けるところですが、ほとんど授業で使われていなかったので、死蔵されるよりは活用した方がいいと思って使いました。子どもたちは、はじめは音にびっくりしていましたが、慣れてくると自分からゴムに引っかけた手を手前に引こうとがんばれるようになりました。 (※ ドラがない場合は、ステンレスの板をひもで吊してもドラと同じような音が鳴ります。) |

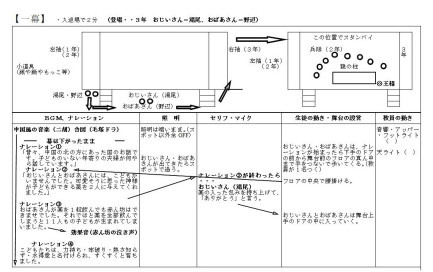

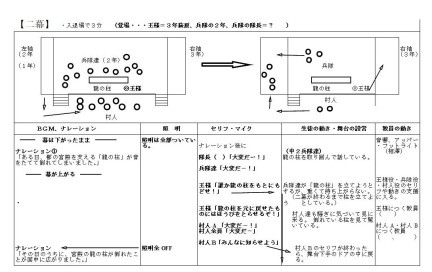

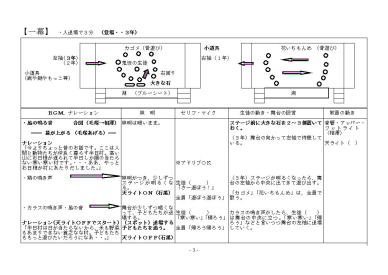

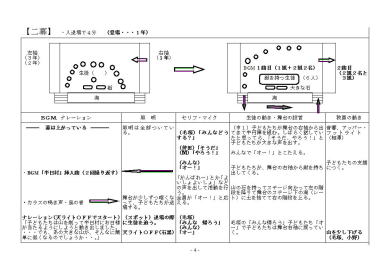

この脚本は、文化祭(10月)で行った劇「王さまと9人のきょうだい」の脚本です。 (※学部の劇では、きょうだいを11人にして演じてもらっているので、「王さまと11人のきょうだい」になっています。) 中学部は全生徒が参加するので、教員も含めると60名近くになってしまいます。ステージに上がる人数が多いと配役や生徒・教員の動きをどうするか、色々難しい問題がでてきます。前の学校(肢体不自由校)では小6の生徒とこの劇を行いましたが、人数が児童と教員を合わせて20名弱ほどだったので、今回よりもずっと楽でした。 この劇の原作は岩波書店から出ている「王様と九人のきょうだい」です。3年生が卒業学年と言うことで、毎年劇のメインの役は3年生(14名)が演じることになっているので、その関係で王様役・おじいさん・おばあさん役を3年生にし、残った11名を子ども役としました。そういった事情から兄弟の数を9人から11人にかえました。 3年生は欠席する生徒も多いので、本来ならば1人で演じる子どもの役をダブル・トリプルキャストにして、万が一欠席する生徒がいても劇の流れに支障が出ないようにしました。上演時間が25分しかないので、子どもの活躍するシーンも半分にし、兵隊役を演じる2年生と村人役を演じる1年生にも見せ場を作るようにして、なんとか時間内で収まるようにしました。   絵本では、兵隊役の見せ場はないし、もともと村人は出てこないので、頭を絞ってその部分は創作です。色々付け加えなければならなくなって、全六幕になりました。これから係で話あって第二稿にし、学部会に提案です。 絵本では、兵隊役の見せ場はないし、もともと村人は出てこないので、頭を絞ってその部分は創作です。色々付け加えなければならなくなって、全六幕になりました。これから係で話あって第二稿にし、学部会に提案です。※脚本は3回書き直し、完成板は第4稿になりました。ここで紹介しているのは、第1幕と2幕の部分です。 子どもたちの台詞・人の動き・先生方の役割などが脚本に入っています。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この脚本は、文化祭で私の所属する中学部で演じた劇「新・半日村」の脚本です。 ステージ発表の担当になって久し振りに脚本を書きました。前任校では文化祭で小学部6年や3年(10名ほどの児童数)の劇で何回か脚本を書きましたが、今回は中学部全員が出演する劇ということで、40数名の生徒の一人一人が色々な場面で前に出る・目立つにはどんな内容の劇にするか考えて作った脚本です。 劇の脚本については、何年か前にこのHPの「掲示板」のほうに保育園か幼稚園の先生から相談があり、「王様と9人の兄弟」だったか、その劇の脚本作りに協力したことがありましたので、教材のひとつとしてここに劇「新・半日村」を入れることにしました。   劇の脚本を書くのは、教員でも数年に1回とか機会が巡ってこなければ10年・20・30年と教員生活を続けていても0回ということになりますので、もし脚本を書かなければならなくなった時には参考になると思います。 劇の脚本を書くのは、教員でも数年に1回とか機会が巡ってこなければ10年・20・30年と教員生活を続けていても0回ということになりますので、もし脚本を書かなければならなくなった時には参考になると思います。劇作りの専門家ではない一教員の作った脚本のほうが、わかりやすく応用も効くと思います。 (写真の方は、脚本の表紙と1幕・2幕の脚本です。実際の劇は、1~5幕で入退場込みで25分です。表紙の次には先生方の大道具や小道具や衣装といった分担表が入りますが、それは当然ここでは載せません。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)文化祭で行う中学部の劇の背景にプロジェクターを使ったものです。背景に色を塗らなくてすむので経費も助かりますし、背景を好きなように表現することもできます。 文化祭で劇を行う場合、私の学校では劇の背景画を教員や児童生徒が描いて作ります。 「王様と9人とのきょうだい」の劇を中学部で行うときに、場面の変化が多いので通常通りに大きな背景画を何枚も描いていては大変です。 そこで、背景画は山の稜線以外は模造紙の白地のままにして、プロジェクターで燃える山のシーンを表現することにしました。インターネットでフリーの写真を見つけビデオにその幕の時間分だけ映像を撮り、プロジェクターとつなげてその幕の時に映し出すようにしたものです。 パソコンを使ってプロジェクターとつなぐのとビデオカメラをつなげるのとどちらがいいか両方試して、ビデオカメラをプロジェクターにつなぐ方が安定しているということで、燃える山のシーンのところはビデオカメラを使用。背景にプロジェクターを使うことで、背景画を描く手間とポスターカラー等の材料代が浮きました。 |

肢体不自由の学校の文化祭の小6の劇「王様と9人のきょうだい」で使う大道具の「龍の柱」です。劇の中で7人の兄弟の「ちからもち」が宮殿の倒れた龍の柱を元に戻す場面で使われます。 肢体不自由のお子さん達の学校なので、子どもさんは余り腕力はありません。簡単に「竜の柱」を起きあがらせることができるようにするため、段ボール箱とカラー段ボールを使い軽量化を図ると共に、台座をベニヤ板にすることで重心を低くし、起きあがりこぼしのようにして、軽く持ち上げらて起こせるようにしました。 高さは赤い龍の柱が2m位です。予算が余りないので、段ボール箱は箱状にして使わず、折りたたんだ状態のままガムテープでつなげることで、箱状にしてつなげるときの半分の数で済むようにしてあります。 (材料・道具) 段ボール箱、カラー段ボール、布ガムテープ、アクリルスプレーの金色、銀色の紙のシート、梱包用透明テープ、木工用ボンド、12㎜厚ベニヤ板、デイジーズームプリント(パソコンソフト)、龍の画像(カット集から) (作り方)「0から始める教材作り」のページをご覧ください。 |

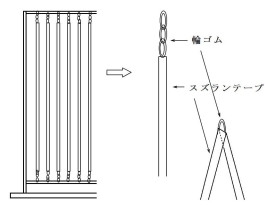

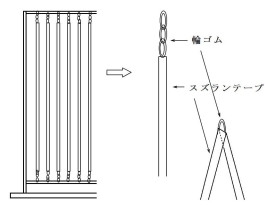

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)文化祭の6年生の劇(王様と9人のきょうだい)の発表で使う格子の伸びる牢屋です。 牢屋の格子が、右の図のように、輪ゴムとスズランテープでできているので、格子を広げて出てくることができます。 悪い王様に牢屋に閉じこめられた7人兄弟の一人が牢から出てくるシーンで使います。普通にテープ等で格子を作ると中から出てくるのは難しいので、テープの上下に輪ゴムをつけることで、子どもたちの力でも簡単に格子を伸ばして出てこられるようになっています。大道具ですので、予算を掛けないであるものを利用するという観点から作られたものです。 (材料)保健室で使われなくなった仕切用のカーテン(カーテンは外し、カーテンを通していた上部と下部のバーも外してあります。)、スズランテープ、少し太めの輪ゴム   (作り方) (作り方)牢屋の枠になるものは、角材で作ってもいいし、学校にあるもので枠の代わりになるようなものであればなんでもいいでしょう。枠の上の部分と下の部分に輪ゴムくるりとまわして輪を作り、その輪の中にスズランテープを2~4重にしたものを通して下の方で(目立たないようにするため)テープを結ぶだけです。テープは2~4重にするとばらけて格子らしく見えないのと、変な具合に子どもたちが挟まってしまうこともありますから、テープは上・中・下の3カ所を同じ色のテープで簡単にしばって、1本の格子のようにしてあります。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 肢体不自由の学校の小学部6年生の文化祭の劇(王様と9人の兄弟)発表で使う大道具「中国の宮殿の装飾」です。 通常は手書きで簡単な絵を描くのですが、中国の宮殿の中を象徴するような絵を描くことは難しいので、カット集から王の象徴の龍を選んで、画像を拡大できるソフトを使って作ったものです。 絵心に乏しいのと子どもたちが喜ぶようなものにしたいという思いで制作しました。絵は4m近くあるので、そのまま角材の木枠に取り付けてしまうと、体育館のステージの袖から入りづらいので、木枠の上はL字金具が凹の状態になるように前後に取り付けてあり、絵の付いた角材はそのまま外したり付けたりできるようになっています。絵の大きさは、ステージ上で映えるように3m50㎝くらいありますが、木の枠はステージに搬入しやすいようにするために2mもありません。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 肢体不自由の学校の小学部6年生がおこなった劇「王様と9人のきょうだい」の中で、こどもが氷の世界に閉じ込められる場面があります。その場面を表した氷の世界です。 氷の世界ですから、氷に見えるように段ボール箱に光沢のある白い紙のシートを貼り付けたものです。このシートは途中でなくなってしまったので、足りない分は普通の模造紙を使って氷のかたまりを作りました。 光沢のある紙の方が氷らしく見えましたが、客席から見ていると模造紙のところも違和感はないと友人の先生が言っていました。背景は模造紙をつなげて貼ったものです。ステージのライトを青色ものにして当ててもらうと蒼い氷の感じが出て、氷の世界を表現することができました。 |

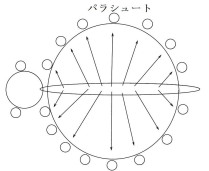

肢体不自由の学校の小学部6年生がおこなった劇「王様と9人のきょうだい」の中で、子どもが川に投げられてもおぼれることもなく自由に泳ぎ回るところと、王様が川の流れに押し流される場面で、大きなパラシュートを使って川を表現したものです。 (学習時の使い方) パラシュートはステージの両サイドに教員がいて、パラシュートを波立たせて静かな流れの川や荒れる川を表現するようにしました。 このパラシュートは、先輩のI先生が転勤する際に譲ってもらったもので、私が転勤する時にはみんなで使えるようにと、小学部に置いてきたものです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)大道具の「龍の柱」に貼る「龍の紋章」です。龍の紋章は、年賀状を作るソフトで辰年の時の絵柄から選びました。 以前作った時の様子や作り方は「0からはじめる教材作り1」の宮殿の装飾で少し触れましたが、今回はその時のものの2倍以上の大きさになります。写真を拡大するのはデイジーコラージュの拡大版を作るソフトを使っています。 最近はプリンターで特にソフトを使わなくても拡大プリントができますので、その機能を使ってもOKです。拡大印刷したものは貼り合わせが面倒ですが、コツコツやるしかありません。印刷した龍の絵は、立体感が出るようにするため、影を作ります。影肢体はマジックで描くようにしていきます。子どもたちが「おっ!」と思うようなものにしていくと、劇を演じる上でよりやる気が出てくる(?)と思います。一手間を惜しまないようにしたいものです。 |

高さが3m程ある劇の大道具の「龍の柱」です。 「龍の柱」の作り方は、「0からはじめる教材作り1」に載せてありますが、今回の龍の柱は作り方が違います。また、大きさも高さは2倍、柱の太さは3~4倍と見た目で違いがわかるほどのものになっています。 前回は、肢体不自由の学校でしたので、児童が取り扱える大きさの柱にし、台座の部分にはキャスターを取り付けて移動もしやすくしてあります。肢体不自由の前任校での力持ちの子どもの役は1名でしたが、今回(今の学校)は3名出る予定です。 この「竜の柱」は大きいので、3人が力を合わせないととてもではありませんが立たすことはできないでしょう。勿論、教員の補助は入りますが・・。 演出上、王宮を支える柱と言うことでこのくらいのサイズでないと見栄えがしないだろうということでかなり巨大になりました。問題は、大きすぎて学部の教材室に入らないことです。 |

小高の劇で使う花びら(右のニワウルシ)を散らすための大道具です。 文化祭の小高の劇で、劇の終わり頃に子どもたちが遊び学習の授業(フラワーカーニバルと言って友人のA先生が作ったもので、大きな円上のネットにひもがついていて子どもたちがひもを引っ張るとお花紙の花等が空中から振ってくるというものです。)でやっているように、大きなカゴからお花紙の花などをふらせないだろうかと劇の脚本担当者から依頼されて作ったものになります。 遊び学習で使っている円状のネットでは大きすぎるので、それに変わるものとして作りました。初めは、ステージの上に吊すにはフラワーカーニバルで使っているかごは大きすぎて使えないだろうから、段ボール板で横長のものを作ろうと考えていたのですが、A先生と話しあって、もっと簡単なもののほうがいいだろうということで、段ボール箱よりも強度がある100円ショップのプラスチック製のカゴを6個並べて天井から吊すようにしたものです。 クルクルと回転して落ちてくる花びらは、100円ショップのリング用の折り紙で作った「にわうるし」(右の写真の8の字のもの)です。「にわうるし」の作り方は、「図工・美術の創る2」のページに載せてあります。す。 |

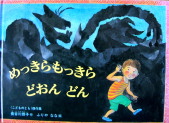

(この教材の特徴) (この教材の特徴)文化祭の小高の劇「めっきらもっきらどおんどん」で、お化けのしっかかもっかかと子どもたちが遊ぶ内容のひとつとして、蜘蛛の巣を通り抜けるというのを作りました。この写真のものは、練習用ですので本番用はもっとひもが増える予定です。 自閉症のお子さんが多いので、怖がったり戸惑ったりするかなと思いましたが、子どもたちは通りやすい部分を見つけて通り抜けていました。強引に通り抜けようとした子は、ひもがからんでしまい難儀していましたが・・。 (材料・道具・作り方) 上の「劇の大道具・格子の伸びる牢屋」と、作り方は基本的に同じです。今回の枠組みは、別の先生が作ったストラックアウトのパイプの枠を補強して枠として使ったものです。輪ゴムは、普通の輪ゴムを2本重ねにして使いました。ひもの部分は、スズランテープを使っています。 |

劇遊びなどで使う王様の王冠です。劇遊び以外でも活用できるかもしれません。 (学習時の使い方) 王冠は、劇での王様役が使ったりクラスや学年等でゲームや試合を行った時に勝者にかぶせるといった使い方をしますが、それ以外にはほとんど出番はないと言えるでしょう。特別必要なものではありませんが、ひとつあればいざというときに重宝すると思います。 (材料・道具・作り方) 100円ショップのダイソーで売っている工作用紙と厚画用紙・ボンド・穴を開けるポンチ・ガラス・アサヒペンのメタリックスプレーを使った王冠です。(ガラスは、ホームセンターのジョイフルホンダで買ったものです。) ポンチは、工作用紙に穴を開けてでる丸い紙を細い帯状の厚画用紙に貼ったり、ガラスの裏側から光が通るように穴開けするために、穴のサイズの違うものを使います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)街に中に溢れている交通標識。特別支援学校の小学部や中学部のお子さん達は、そんな標識に無関心なお子さんが殆どです。自閉症のお子さんで道路に急に飛び出す子も結構いたので、交通標識を知る為の教材として作ったものになります。 普段家族で出掛ける時に、「あれは○○だよ。」と家族が標識について話していれば、理解が深まったり理解ができないまでも興味を持てるようになるのではと思いますが、殆どのご家庭ではそんなことはやっていないようです。(個別面談や家庭訪問の際のお話しから) 学校では、全ての標識について子どもたちに理解させる必要はないでしょうし、それができるようなお子さんも少ないのが現状でしょう。各家庭や学校の周辺の標識についてもスクールバスで移動するので、殆ど目に入らないのかもしれません。 (学習時の使い方) 授業ではカードを一人ひとりが持って、または、クラスのリーダー的なお子さんに持ってもらい学校周辺を歩いてみれば、いくらでも標識が目に入るはずです。宝探し的にお子さん達には標識を見つけてもらい、見つかったらカードに○をつけていきます。「これは○○」「○○してください。」という標識ですと話しながら歩くといいでしょう。 何回か繰り返すことでお子さん達も少しずつ興味を持ってくれるようになるでしょう。勿論、各家庭にも協力をお願いしなければなりませんが・・。 |

街中にあふれている様々なマークに興味を持てるように、グーグルのストリートビューを活用しています。 (学習時の使い方) 街の中を歩いたり車で移動すれば、たくさんのマークに出会います。 特別支援学校のお子さん達の多くは、そんなマークがあることに関心が余りありませんし、マークの意味していることを知らないことが多いです。 私たちが生活していく上で、マークの意味を知らないと不便であったり、時によっては危険だったりすることもあるでしょう。 町中に見られるマークは、交通の標識だったり郵便局等の公共施設であたり、トイレや駐輪場のマークだったりと様々です。これらのマークを学ぶとき、マークのカードを見せて「これは○○です。」と話しても理解は進みません。学校の周辺を歩きながらマークの確認と意味を聞くのも良いのですが、何回もその為に学校周辺を歩き回るわけにも行かないでしょう。 こういうときには、グーグルの「ストリートビュー」が使えます。ストリートビューであれば、学校の周辺だけでなく学区内の○○市や○○町など子ども達が居住している地域や自宅周辺さえ見ることができます。黒板に貼られたマークのカードと同じものを電子黒板や大型モニターの画面から探し出したり、マークの意味を聞いたりすることで学習が進むでしょう。少なくとも黒板とカードだけよりはいい学習になると思います。後は、どう授業を進めるかでしょうね。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)学校等身近な場所にあるマークの意味を考える教材。 上の交通標識に比べると田舎では目にすることが少ない公共の場でのマークですが、学校内にも「電話」・「トイレの男女別のマーク」・「非常口」などすぐに見つかるものがあるでしょう。 そのマークの意味が分からないと、お子さん達にとってはただの絵でしかありません。そもそも絵(マーク)自体に気がつかないままかもしれません。マークだけ見せて「これは○○です。」と説明してもお子さん達は理解できませんから、そのマークのある場所に行って、そのマークを見ながら簡単な説明を聞くようにしないと理解は難しいでしょう。 一度に覚えられるマークの数は限られるでしょうから、身近なものを覚えてもらえるようにして、少しずつ理解できるマークの数を増やしていければいいと思います。交通標識同様、ご家庭の協力が必要な学習です。マークは、実際に写真に撮ってきたものやカット集に載っているイラストや公文で出ているマークの教材を使えばいいでしょう。 |

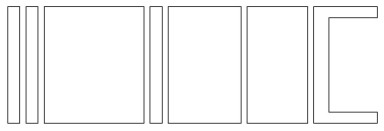

遠足等の栞をコンパクトにできる「折り本」です。 遠足などの行事で「日程表」が係から配られるのですが、大体A4サイズの為、ちょっと活動の時刻を調べたいというようなときに、わざわざリュックからその資料を取り出さなければならなくて面倒だと感じたことがありました。 別の行事の時に係の女の先生が「折り本」にした資料を配ってくれたときは、その使い良さに感激したものです。 「折り本」は、そういった使い方もあるでしょうが、お子さん達でミニ絵本や絵のミニ作品集を作るという使い方も出来ると思います。 |

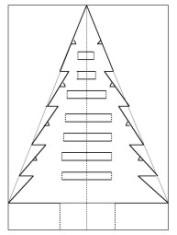

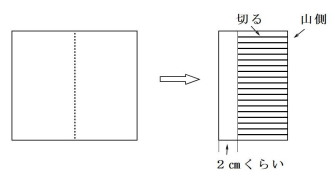

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) クリスマスの時期が近づくと、学校(時に小学部)では子どもたちの好きなクリスマス会をおこないます。(最近は、保護者の中に宗教的な行事であるからということで、クリスマス会という名称を使わないで欲しいという要望が出てきて、お楽しみ会という形で楽しむようになってきていますが・・。) 市販のクリスマスツリーを購入してみんなで色々な飾り物を作って飾ったりもしますが、もっと置き場所に困ることがないように、使わないときにはコンパクトにできて、制作費がかからないものはできないものかと考え、こんなダンボール製のクリスマスツリーを作りました。「誰でも簡単に作れて、お金がかからない楽しいものを!」ということです。 (材料) ダンボール・水性ペンキ(緑)・布ガムテープ (作り方) 冷蔵庫等の大きなダンボールかホームセンターに売っている段ボール板(180㎝×90㎝)を2つに折り、ツリーの形にカッターナイフで切ります。立体的な感じが出るように、中央の部分は切り込みを入れて前か後ろ側に引き出すようにします。(形は、左の写真のように。)ツリーには、ライトがつけやすいように切り込みを入れておくとライトのコードを引っかけやすいです。ペンキ塗りまで入れて1時間弱でできます。 |

小学部のクラスの児童のお誕生会用のケーキの模型です。 特別支援学校(養護学校)の小学部では、学年の子どもたちの誕生日や学期の終わりにお誕生会をおこなうところが多いと思います。私の学校では、学期末の短縮授業の時に、その学期に生まれた子どもたちの誕生会をおこなっています。 以前作ったお誕生会用のケーキを使っていて、もう少し大きいケーキがあればいいのにと感じていました。また、ケーキが複数個あれば、他学年も使えるのにと・・・。そこで今回は100円ショップで売っている洗面器を土台にしたケーキを作りました。直径が30㎝くらいあるので、以前のケーキの倍近い大きさです。これならば、キャンドルもお子さん達の年齢(7歳~12歳;小1~小6)までカバーできるでしょう。子どもたちの驚く姿が目に浮かびます。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

マカロニのおやつは、おやつですから教材・教具ではありませんが、学年のお楽しみ会などでできる調理のひとつとして紹介します。 (作り方) 元は「ものづくりハンドブック6」(仮説社)に載っていた「きらくカリコリ」というものです。 鍋かフライパンに油を入れて温め、マカロニが二重にならない程度に入れて20~30秒間箸か割り箸で転がすようにして、マカロニの色がきつね色になったら取り出し、砂糖を振りかければ完成です。調理というとカレーライスやホットケーキなどを作ることが多いと思いますが、たまにはちょっと違うことをやってみるのも楽しいですよ。 |

お芋を使ったデザート作りです。 (作り方) サツマイモは何でも良いのですが、今回は安納芋と紅芋を使ってみました。紅芋は色が鮮やかなので、子どもたちにはよりデザートぽく感じられるかもしれません。 お芋は舌触りを良くするために皮はピーラーでむいてしまいます。お鍋で軟らかくなるまで煮込んで、ざるにあけます。 丼にお芋を移したらスプーンでお芋を押しつぶします。ある程度お芋が滑らかになってきたら、蜂蜜を少し加えて更に押しつぶします。お団子状にするには、ぎゅっと握ったお芋を2個重ねたお椀に入れてくるくる回しても良いのですが、子どもたちには難しいので、お椀にラップをかけてお椀1個でぐるぐるお芋を回すようにした方が楽でしょう。中の様子も見られるので子どもたちも丸くなっていく様子がわかります。丸くお団子状になったら完成です。 もし、お芋がばらけてしまい丸くなりづらい時は、お芋をぎゅっと握るときに濡れた手でぎゅっとすると固まりやすくなります。また、お芋をラップで包んで茶巾絞りのようにするのもお子さん達にはやりやすい方法だと思います。 |

おにぎり(おむすび)を手で握って三角形の形を作るのは、特別支援学校の小学部のお子さん達には結構難しいようです。 コンビニでおにぎりが買えるので、家庭でおにぎりを作る機会や経験が減っていることも原因かもしれません。 学校でおにぎりを作ろうとすると、炊きあげたお米が熱くて握っていられないことと形がうまく作れないことがあげられます。衛生面を考えてビニールの手袋をしていれば、尚更上手く握れないようです。俵型のおにぎりは、その辺の問題を解消する作り方です。 (作り方) ①ご飯をお椀に入れる。 ②お椀をもう1個用意して、ご飯の入ったお椀にかぶせる。 ③お椀をクルクル回す。(※左右に振る・上下に振る・クルクル円を描くように振ると自由ですが、一番効果的なのはお椀を上から下に強く振る方法です。) ④しばらくくるくる回したら、お椀をあけてふりかけをかけ、また10回位クルクル回す。・・これで完成です。 お椀をかぶせる際に、3~4カ所くらいテープを貼れば、多少乱暴にお椀を動かしても大丈夫。手は熱くならないし、ご飯に直接手を振らないので衛生面でも安心です。 |

火を使わないので、特別支援学校のお子さん達でも簡単に作れるオムレツです。 (材料・作り方) 卵1個、ソーセージ1本、パプリカ少々、コーン(缶詰。・・ない場合は入れなくてもOK)、塩、胡椒、 ①卵を電子レンジで使える容器に割って入れます。 ②パプリカやソーセージを庖丁かキッチンばさみで小さく切ります。 ③パプリカ・ソーセージ・コーンを卵の中に入れてかき混ぜます。 ④電子レンジに入れて500Wで2分間。 ⑤レンジから取り出したら3~5分蒸らします。これで完成です。 |

超簡単に作れて、しかもおいしいカップケーキです。 この調理は、仮説社の「ものづくりハンドブック」に載っていたものです。 ホットケーキミックス、紙コップ、ラップ、干しぶどうかチョコかくだいたナッツ類、スプーン、水、ホットケーキミックスと水を混ぜるための容器(お椀でもボウルでもOK) ①紙コップにラップを入れます。(ラップは大きめにして、指でコップの中にぐいっと入れていきます。) ②ホットケーキミックス(200gで5~6個作れます。今回は試作なので70gでやっています。)に水を入れます。水はホットケーキミックスが200gならば、水は150㎖です。玉ができないようにしっかりかきまぜます。干しぶどうも一緒に混ぜます。 ③紙コップの半分くらいまで混ぜたホットケーキミックスを入れます。 ④電子レンジに入れて600wで1分間すればOK。 ⑤紙コップから引き出しお皿に盛りつけます。これで完成。 |

| ドライフルーツとチョコを入れたカップケーキ |

ドライフルーツとチョコが入ったカップケーキです。 (材料・作り方) 材料と作り方は、上の「電子レンジでカップケーキ」と同じです。干しぶどうを入れるかわりに、ドライフルーツ(左の写真)やチョコレートを削ったものを少量入れるだけです。 |

プニュッとした食感のするもちっこポテトです。この調理は、仮説社の「ものづくりハンドブック」に載っていたものです。 (材料・作り方) じゃがいもかさつまいも、片栗粉、カレーパウダー(カレー粉)、醤油、バターかマーガリン、ホットプレートかフライパン、ビニール袋、はかり、すりこぎかスプーン(ジャガイモをつぶすのに使います。)、鍋 ①ジャガイモの皮を向いてから秤で重さを量ります。今回は試しなので、1個80gのジャガイモで行いました。 ②片栗粉は、ジャガイモの重さの1/3。これが重要。 ④ジャガイモが軟らかくなったら、お湯を捨ててスプーンでつぶします。つぶすときにはバターかマーガリンを入れてこねます。 ⑤ビニール袋にジャガイモと片栗粉とカレーパウダーを入れてこねていきます。 ⑥ビニール袋から出して手で小判型にします。 ⑦ホットプレートかフライパンにバターかマーガリンをたっぷり敷いて、ジャガイモを焼きます。 ⑧焦げないように気を付けて、最後に醤油をかけて完成。 |

この「ご飯せんべい」は、仮説社の「ものづくりハンドブック6」に載っているものです。ご飯から自分たちで簡単におせんべいが作れるので、楽しい取り組みになるでしょう。 (作り方) ①左の写真のように、ご飯をスプーン1杯くらいとってラップに乗せます。 ②ご飯にふりかけをかけます。(ふりかけの量は適当に) ③ラップを丸めてご飯を包み、ご飯とふりかけを混ぜます。 ④ラップを2つ折りにしてご飯を手で押しつぶして丸い形にします。なるべく厚みが同じなるようにするといいでしょう。押しつぶしたご飯は、厚みが薄い方が作りやすいです。 ⑥おせんべいのような感じになったら完成ですが、私は少し醤油を垂らしました。このほうがおせんべいらしくなります。 |

手作りのえびせんべいです。ここではごはんを茶碗6~7分目の量使っていますが、茶碗1杯でもスプーンひとさじでもOKです。 (作り方) ①左の写真のように、ご飯をスプーン(または、すりこぎ棒)でつぶしていきます。 ②桜エビを多めに入れ、塩を全体にふりかけて混ぜます。 ③クッキングシートを敷いてその上にご飯とエビが混ざったものを乗せ、その上にクッキングシートを乗せて挟むようにします。 ④左から3番目の写真のように、麺棒でご飯を平に伸ばしていきます。上下・左右・斜めとシートの向きを変えて伸ばすと均一に平になっていきます。 ⑤お皿にクッキングシートのまま乗せて電子レンジに入れます。600wで2分間やったら裏返してまた2分間チンします。 ⑥これで完成。(25㎝×25㎝位の大きさのえびせんべいができます。)ちょっと熱くなっていますから、数分間おいて冷ましてから割って食べます。・・おいしいですよ。 ※費用を安くすませたい場合は、下の「オキアミのせんべい」のほうがお勧めになります。材料代が1/3位ですみますので、学校でやる場合は「オキアミせんべい」のほうがいいと思います。。 |

オキアミで作る手作りのせんべいです。オキアミは桜エビの半額くらいの値段で売っていますし、量も倍位入っていますから「えびせんべい」をクラスや学年で作る時は、オキアミを使うといいでしょう。 (作り方) 上の「えびせんべい」と電子レンジで加熱する時間以外は、大体同じです。 (※電子レンジでチンするときに、表側を600wで2分間やったら、裏返して1分間~1分30秒くらいします。裏側も2分間やると焦げが出てくるからです。) 味の方はエビの風味も感じられますし、桜エビよりもごはんに混ぜる量を使えるので、赤い色合いもついていいかもしれません。 |

手作りの醤油せんべいです。 (作り方) 上の「ごはんせんべい」と同じですが、ご飯をスプーンでつぶすときに醤油を入れて混ぜてしまいます。醤油は、ぽたぽた垂らすのではなくちょっと多いかなという位がいいでしょう。醤油でご飯が茶色くなるくらい・・。 電子レンジは600wで2分間チンしたら、裏面を表にして30秒~1分間チンして完成になります。写真の醤油せんべいは、お茶碗の1/4位の量のご飯を使ったものです。1人前にはこのくらいの量で充分でしょう。お茶碗に1杯のごはんで4人分ということです。味はなかなかいい感じで、醤油の香りもしっかりします。 |

しらすを使った手作りのせんべいです。 (作り方) 上で紹介している「ご飯せんべい」や「えびせんべい」と同じです。ご飯にしらすと醤油を混ぜて棒で伸ばしてから、クッキングシートに挟んで電子レンジでチンしますが、600wで表・裏ともに1分30秒~2分間加熱します。 加熱しているときにしらすから生臭いようなにおいがするので、ちょっと嫌がるお子さんが出てくるやもしれませんが、味の方はなかなかおいしいです。材料費を考えると「オキアミせんべい」のほうが安く済むのでいいでしょう。 |

結論から言うと失敗です。 かっぱえびせんの味も香りもしないせんべいになっただけでした。作り方は上の「ごはんせんべい」や「えびせんべい」と同じですが、塩をふったものの味が薄いので、できあがってから醤油を垂らすとそれなりに食べられますが、「かっぱえびせんはどこに行ったの・・・」という感じでした。 |

お楽しみ会などで子ども達と作ると楽しいポップコーン作りです。 ダイソーで売っている「ポップコーン 原料豆」なら1袋で10人分位は作れてしまいます。 (作り方) ①スーパーか100円ショップダイソーで売っているポップコーンの原料豆を使います。鍋か底の深めのフライパンに豆を敷き、そこに油(今回はオリーブオイル)を豆がひたひたになるくらい入れます。(写真くらいに豆を入れると蓋が持ち上がるくらいにふくれるので、もう少し豆は少なめに入れた方がいいでしょう。) ②塩を適当な量入れます。(食べるときに塩が足りないようでしたら、その時塩は追加すればOKです。) ③鍋・フライパン共に蓋をして弱火~中火で炒めます。コーンがはじけだしてきたら、こげつかないように鍋・フライパンを左右に揺すります。 ④ポンポンとはじけだし、その音がやんだらすぐに火から鍋・フライパンをおろします。一口食べてみて塩気が足りないようなら塩を追加します。これで完成。 |

春雨を油で揚げるとスナックになるという調理です。仮説社の「ものづくりハンドブック」に載っていたものです。 (作り方) 春雨は丸く丸めたようなかたちのものではなく、ストレートのタイプのものがいいです。 ①フライパンに深さが5㎜位になるように油を入れます。(今回は、オリーブ油を使いました。) ②油を熱します。春雨の先を油の中に入れて春雨がぷくっとふくれたら準備OK。 ③春雨は、余り長いと油に触れない部分が出てしまい、その部分が硬くて食べづらくなるので、長いものは半分位の長さにして入れた方が上手にできます。 (※油ははねやすいので、お子さん達が春雨を入れたらフライパンから下がるように指導します。少し離れていてもよく見えますから大丈夫です。) ③春雨がふくれてきたら、油に触れてない部分も油がつくように菜箸で動かします。焦げないように早めに取り出し油を切ります。 ④塩を適宜振れば完成です。なかなかおいしいですよ。 |

市販の「コーヒーゼリー」を使っているので、特に変わったことはしていませんが、「作ってみようかな・・。」と考えている先生方の参考に。 作って見ると気になる点がいくつか出てきます。「お湯を使うこと・できあがるまで冷蔵庫に入れて2時間かかること」です。 お湯を使う場面は、先生方が手伝えば問題はないのですが、子ども達の活動はお湯や水を入れてコーヒーゼリーの素をボウルで混ぜるくらいしかないことです。 また、味の方はちょっと薄めに感じるので、コーヒーぽさを出していきたい場合は、インスタントコーヒーを大きめのスプーン1~2杯入れた方がいいと思います。作るのは簡単ですが、できあがるまでに時間がかかるのと活動内容が少ないのが、学校で行う調理としては今一かな。 (作り方) ①ボウルにコーヒーゼリーの素を1袋入れます。お湯を200㎖(1カップ)を入れてよくかき混ぜて溶かします。②さらに水200㎖(1カップ)を入れてよくかき混ぜます。 ③容器に入れて冷蔵庫で2時間冷やします。 ④シロップか練乳をかけて完成です。 |

牛乳寒天(牛乳かん)は、お湯を使う点は上のコーヒーゼリーと変わりませんが、こちらの方が作るのは簡単で味の方もおいしいので、子ども達が作るのであれば、こちらがお勧めになります。 牛乳寒天だけでもとてもおいしいのですが、みかんの缶詰やフルーツみつ豆の缶詰をそのまま入れるともっとおいしくなります。子ども達が作る時は、缶詰も使うといいと思います。問題点は、コーヒーゼリー同様、お湯を使うことと2時間待たなければならないことです。 (作り方) ①ボウルにお湯300㎖と牛乳寒天の素1袋をいれて泡立て器でよくかき混ぜます。 ②牛乳200㎖(1カップ)を加えてさらに混ぜます。みかんの缶詰やフルーツみつ豆の缶詰があれば、ここで一緒にしてかき回します。 ③容器に入れて冷蔵庫で2時間冷やします。 ④固まったら完成です。 |

電子レンジを使う蒸しカボチャ作りです。 野菜などを蒸して調理するときは、鍋等に蒸し器を入れてから水を入れて蒸します。 それよりも子ども達が簡単にできるのがこのやり方になります。障害のあるお子さんでも、このやり方なら準備も少なく済むので簡単です。自分でできることが少しでも増えたらいいですね。 (作り方) ①かぼちゃを厚さが1㎝位に庖丁で切ります。写真のかぼちゃの量(重さ)は160グラムですが、わざわざ測らなくても大丈夫です。 ②電子レンジで使える器の中にかぼちゃを入れたら、水をスプーン(カレーなどで使うスプーン)2杯入れます。 ③ラップをして600Wで3分。 ④電子レンジから取り出したら、2~3分ラップをしたまま蒸らします。これで完成です。栗のようにほくほくした感じに仕上がります。 |

ダイソーの商品ですが、子どもたちでもスパゲッティを簡単に作れるので、使うのもありかなと思います。 (作り方) スパゲティを作る時は、寸胴等の鍋にお湯を沸かして麺をゆでますが、100円ショップのダイソーで売っている電子レンジでスパゲティの麺をゆでられるケースはとても便利です。 以前のタイプでは蓋に穴が開いていて、ケースからお湯を捨てる際にそこからお湯がこぼれる危険性があったので、学校での調理ではお勧めできなかったのですが、最近のタイプは蓋から穴がなくなり危険性が低くなっているので、学校でも調理の時間で使えるものになっています。 気を付けなければならないのは、電子レンジでお湯が沸いてから、お湯を捨てるときにやけどをしないように気を付けるくらいでしょうか・・。心配であれば鍋などを使う時に使う手袋を子ども達が使用すれば危険性は下がるでしょう。 また、ケースに刻印してあるラインに水を入れる時に、わかりやすいように油性マジックでそのラインに線を引くことで、子ども達が水をどこまで入れれば良いかわかりやすくしておきます。2人前作れば、クラスのお子さん達が6人いたとしても、みんなで少しずつ分けて食べられるでしょう。明太スパ・たらこスパ・カルボナーラ等、味付けはスーパーで売っている商品を使えば簡単です。子ども達が自分で作れるようにすることが目標であれば、簡単というのもひとつの手です。 |

スパゲティを作る手順を写真にした教材です。 普通にスパゲッティを作ろうとすると鍋や寸胴にたっぷりのお湯を沸かして麺をゆでなければなりません。調理の授業で一番怖いと感じるのは、火よりも熱湯の方かもしれません。 上で紹介したダイソーの商品は、火を使わす電子レンジで少ない水を沸騰させるので、熱湯が寸胴に比べて遙かに少なくて済みますので、調理を行う時により安全かと思います。障がいが重いお子さんの場合は、庖丁を持ったこともない子が多いので何事も経験ということで学習しますが、障がいが軽い方のお子さんについては、将来自立することを考えて一人でも作れる料理を覚えてもらいたいものです。 このスパゲッティ作りでしたら、庖丁も火も使いませんし、熱湯についても注意すれば問題ないでしょう。 電子レンジでスパゲティのゆでる時間+5分(※今回のものは早茹でタイプで3分ですから、3分+5分=8分になります。)ということさえわかっていれば大丈夫でしょう。 何事においても親がいなければなにもできない・頼りっきりで何もしようとしないのでは、自立からはほど遠いでしょう。 学校では調理の機会は少ないので、家庭訪問や面談等の折に危なくなく手軽に作れる料理作りを保護者の方に進めてはどうでしょうか。「・・こんなものもいいですよ。」という感じでしょうか。 |

| (この教材・教具の特徴) 子ども達が、できるだけ自分で料理ができるようになれたらいいなあというねらいのスパゲッティの作り方の手順表です。 100円ショップダイソーのスパゲッティをゆでるケースを使っています。寸胴にお湯をたっぷり作るよりも遙かに少量の水(お湯)しか使わないので、より安全に調理ができます。 ①容器の中にスパゲティを入れます。(この分量は1,5人分です。) ②容器の目盛り(わかりやすいようにマジックで線を引いてあります。)のところまで水を入れます。 ③オリーブオイルと塩を少々入れます。 ⑥使うソースはレンジで温めたり湯煎したりして使うことになっていますが、そのまま炒めているベーコンに混ぜて熱を加えます。 ⑦麺がゆであがったら、ソースの半分を入れて混ぜます。 ⑧お皿に麺を持ったら、残りのソースをかけ胡椒を少しふって完成です。 |

カレー作りの写真の手順表です。クラスや学年全員でカレーを作る際に見るもの(写真の右側)と、障がいの軽いお子さんが見るもの(写真の左側)と2種類。 学年(小4)の調理実習で校内宿泊学習に向けてカレーを作ることになりました。調理というと女性教員がやることが多いと思いますが、私の担当している4年は、男子教員2名・女子教員2名ということで、図工や調理など順番に担当することになっています。 私も友人のA先生も料理はしますが、私の方が慣れているということで、「じゃあ私が担当するよ。」ということになり、子どもたちの調理実習の理解のために作ったものです。 (学習時の使い方) 障害の比較的軽い子たち用に左の個人用カードを用意し、手洗い→材料→ジャガイモ等を洗う→包丁で切る等の手順の全てが順番通りにわかるカード(A4でパウチしたもの3枚)を配ることで、いまやっているところはカレー作りのどの部分かわかるようにしました。 障害の重い子たちには右の大きな(A4サイズ)の写真カードを24枚用意し、各活動が始まる前に「これからみんながやるのは、ジャガイモを洗うことです。」というように提示します。 障害の重いお子さんたちには、全体の流れを理解することは難しいので、洗う・切るといったそれぞれの活動をやる前にカードを見せて、「これをします」というふうに伝えた方が理解しやすいです。 全員が少しずつジャガイモやニンジン・玉ねぎを洗い、包丁を使い、鍋で野菜やお肉をいため、カレー粉を入れてカレーを完成させました。 味は、なかなか好評でした。肉を炒めるところでは、赤い色の生肉が白っぽくなるまで炒めればOKというふうに目で見てすぐにわかるように写真を用意しました。別の学年でも使えるので、活用してもらおうと思っています。 |

調理実習で包丁を使うことが不安な生徒・児童が安全に包丁を使えるようにした補助具です。 特別支援学校では、畑で取れたジャガイモやサツマイモ等の野菜を使って調理実習を年数回行いますが、包丁を安全に使えるお子さんは、クラス・学年にはそんなにはいません。 何事も経験と言うことで、包丁を使うのは心許ないお子さんの場合、教員がお子さん達の手を持ってあげて包丁を使わせるということが殆どということになります。  子どもたちが生活する上で、調理は国語・算数と同じように重要な学習なのですが、教員の人数や調理の回数を考えると、なかなかじっくり教える時間もありません。包丁を少しでも安全に使えるようにできないかとずっと考えてきましたが、なかなかこれだというものはできませんでした。 子どもたちが生活する上で、調理は国語・算数と同じように重要な学習なのですが、教員の人数や調理の回数を考えると、なかなかじっくり教える時間もありません。包丁を少しでも安全に使えるようにできないかとずっと考えてきましたが、なかなかこれだというものはできませんでした。この補助具は、これでいいというレベルとは言いがたいですが、とりあえず今までよりは安全にお子さん達が包丁を使えるようになるもににはなるでしょう。はさみとビニールテープと100円ショップで売っているPP板で誰でも簡単に作れるので、工作が苦手な先生でもお父さんやお母さんでも作れます。ご家庭でも使って練習してもらえたら、安全に包丁が使えるようになっていくかもしれません。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

図工・美術の作品で作るのもいいのですが、クラスや学年でのお祝いの時やお世話になった先生方の離任式の飾りやプレゼントとして使うといいかなと思うものです。 写真のタンポポは2本ですが、10本・20本とあったら素敵なプレゼントになるでしょう。お子さん達でも作れるものですが、数を必要とするときは先生方が準備した方がいいかもしれませんね。  (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)折り紙、ストロー、両面テープかのり、はさみ ①黄色の折り紙を横に半分に折ります。 ②はさみで切れ込みをいれます。 (ストローの軸に貼る部分を考えて2㎝幅位は切らないで残します。あらかじめ折って折り目をつけておけば、ここまではさみで切るという目安になって良いです。) ③はさみで切れ込みを入れるとき、折った山側からはさみを入れると写真のタンポポになります。 折った折り紙の下側(谷側)から切り込みを入れると写真の右側のタンポポになります。 ④切り込みの入っていないところをストローに両面テープで貼り付けます。 ⑤花を広げれば完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 卒業式の練習に使う「卒業証書(模擬)」です。クラスで練習をする際に使うものになります。ものを乱暴に扱うようなお子さんでも使えるものです。 学校には、卒業式の練習用に余分に卒業証書の用紙があるのですが、学部によって卒業証書を裸のままで校長先生から受け取って着席する前に箱に証書を入れる形と、大学のように卒業証書があらかじめ冊子のような中に入っているものを校長先生から受け取るという形とがあります。 この方法は学校によって様々ですが・・・。 小学部のお子さん達には、紙を見るとすぐに破いてしまうお子さんがたくさんいるので、卒業証書を裸のまま渡すことができません。その関係で学校にある本物の卒業証書(練習用の予備)を練習用に使えないわけです。 練習用とはいえ、毎回破かれては正しい練習になりませんし、貸してもらうこともできなくなります。こちらは、練習用の「模擬・卒業証書」ですので、雰囲気が子どもたちに伝わればいいものです。 (材料・道具)(作り方) カット集の賞状のカットで文字が入っていないものを選び、「卒業証書」等の文字を入れます。証書はA3サイズなので「デイジーズバリ巨大プリント」などのソフトやプリンターの拡大機能などを使ってA4サイズのものをA3サイズに拡大します。画用紙等に印刷したものを貼り合わせたら、冊子状のもの(ファイル等)に挟み込んでできあがりです。カバー付きクリップボード(A4)とバンド付きホルダー(A4)は、100円ショップで見つけた物です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この教材は、文化祭の劇(小低)「うんとこしょ どっこいしょ!」(アンパンマンからの贈り物)で使う、宙に浮いて中から種が回転して振ってくるおおきなかぶです。お話の大筋は、絵本の「おおきなかぶ」ですが、出てくるのは動物たちになります。 子どもたちが、うさぎ・カエル・虎に扮して劇を行います。音楽遊びや太鼓遊びの活動を活かした動物たちになっています。  このおおきなかぶは、劇中で子どもたちが「うんとこしょ どっこいしょ!」と声を出して引っ張ったりしますが、「おおきなかぶ」と違うところは、動物たちを応援するアンパンマンが登場するところです。・・・ということで、「おおきなかぶ」のお話にはない展開として、動物たちが引いても抜けなかったかぶが、全員の力を合わせて引っ張るとかぶが抜け、そのかぶが宙に浮き上がってぱかっと割れて、大きなかぶの中から幸せの種が動物たちの頭の上にくるくる回転しながら振ってくるという形になります。 このおおきなかぶは、劇中で子どもたちが「うんとこしょ どっこいしょ!」と声を出して引っ張ったりしますが、「おおきなかぶ」と違うところは、動物たちを応援するアンパンマンが登場するところです。・・・ということで、「おおきなかぶ」のお話にはない展開として、動物たちが引いても抜けなかったかぶが、全員の力を合わせて引っ張るとかぶが抜け、そのかぶが宙に浮き上がってぱかっと割れて、大きなかぶの中から幸せの種が動物たちの頭の上にくるくる回転しながら振ってくるという形になります。(材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

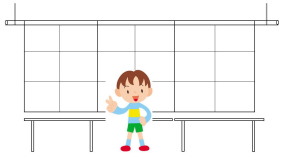

この教材は、「買い物学習」の際にお店の雰囲気を作るスクリーンになっています。机の上に商品が何個かのっているだけだとお店という感じが出ないからです。 小低の授業で「買い物学習」を教室で行う際に、子どもたちの興味のあるお菓子や文房具や飲み物・おもちゃなどの本物の商品を教室の机の上に並べますが、そのままですと後はいつもの教室風景になってしまい、商品からちょっと目を離すといつものロッカーや着替えの衣服のかごなどが目に入ってきてしまいます。 いつもの教室ですとそういった点からお店で買い物をするという雰囲気がなかなか作れません。 そこで机に商品を並べるだけでなく、農業用のビニールシートに実際のお店の商品棚を撮った写真を拡大印刷して貼りつけることで、教室の一角をお店の中にいるような雰囲気に変えることにしました。   今まではなにか机の周りだけ商品が並んでいるという感じでしたが、このスクリーンをぐるりと貼ることで、買い物でお店に入ってきた雰囲気ができました。子どもたちも教員である私達もなんだかお客さんや店員さんになったような気分で買い物学習ができます。 今まではなにか机の周りだけ商品が並んでいるという感じでしたが、このスクリーンをぐるりと貼ることで、買い物でお店に入ってきた雰囲気ができました。子どもたちも教員である私達もなんだかお客さんや店員さんになったような気分で買い物学習ができます。(材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この「ビニール袋の巨大動物」は、肢体不自由の学校の体育祭の小高種目に使う為に制作しました。空気を入れる土台の箱から巨大動物を抜いて持ち歩くことができます。 前年度は、小高種目「出よ神龍、ドラゴンボール」で神龍を制作しましたが、今年度はブロック会での話し合いで、「猛獣狩りに行こうよ」というタイトルの種目に決定。 内容は、子どもたちが紅白に分かれて整列しているところに、「猛獣が逃げたぞー!」のアナウンスが入る。みんなで勇気を持って猛獣狩りに行こうということで、草原ゾーンを越えて猛獣ゾーンに向かいます。草原ゾーンでは、個々のお子さんに合わせた寝返り・四つ這い・車椅子・スラローム・段差ありの階段等の移動法をおこない、猛獣ゾーンでは、つかむ・触る・倒す・あらかじめ指定された動物を選ぶ(マッチング)等の個々のお子さんに合わせて方法で、動物(担任が用意したペットボトルの動物など)をゲットして戻ってきます。 子どもたちのゲットした動物の数に応じて、最後にビニール袋の巨大動物を膨らませていくという形です。最後に、動物の神が現れて、動物たちを諭して連れ帰るという内容です。子どもたちや見に来てくれた保護者他を驚かせるような巨大な動物がほしいということで、私のグループが風遊びで使っているトトロと同じようなもので、動物を使いたいということになりました。子どもたちが退場するときには、8体の巨大動物も段ボール箱から引き抜いて、先生方が持って練り歩きます。   (材料) (材料)動物1体につき、90リットルまたは120リットルのビニール袋(3~5枚)・セロテープ(または、超透明梱包用テープ)・布ガムテープ・プラスチックコップ(2)・段ボール箱・幅広のゴムバンド(段ボール箱が、巨大動物の大きさよりもかなり大きい場合は、ゴムバンドを箱の内側の上下に2本平行にはって、その中に袋を通すことで巨大動物が立つのを支えるようにします。空気が入ることでゴムがしまって、巨大動物を挟み込むようになります。) (作り方) 大蛇のように長いタイプは、90リットルの袋を4~5枚縦に張り合わせます。虎・ライオン等は、120リットルの袋を縦に4~5枚張り合わせ形にしていきます。縦型になるので、倒れないように段ボール箱の内部に平行にゴムバンドを張り、その間にビニール袋の動物を通すことで、空気が入ると自然にバンドがビニール袋を締め付けるようになります。(段ボール箱が、巨大動物の大きさよりもやや狭い位の大きさならば、ゴムバンドは使わなくても動物たちは立ち上げられます。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)肢体不自由の学校の体育祭で行う小高種目の神龍(シェンロン)です。 体育祭でおこなう小高種目の話し合いで、ドラゴンボールかポケモンにするか話し合った結果、『登場するシーンが神龍のほうがかっこいいから子どもたちが喜ぶ。』・『ポケモンは1昨年にやった。』ということで、少し古い感じはしましたが、ドラゴンボールになりました。 (行事での使い方) 紅白に分かれた子どもたちが、介助されたり、取りやすく工夫されたボールを自力で取ったり、車椅子を操作して逃げる先生の背中のかごの中にボールを入れたりします。その後、紅白の代表が神龍に願いを言うためにボールを大きなパラシュートの池に投げると、雷鳴とドラの音で水色のパラシュート(池)が宙に浮き上がり、池のの中から「神龍」が登場するわけです。 (材料) 段ボール箱7個・厚画用紙・ラップの芯・不織布・角材・ひも・太い針金・水性ペンキ(緑、金色)・油性のマジック・布ガムテープ・9㎜厚ベニヤ板 (作り方) 厚画用紙を緑にペンキで塗って、黒マジックでうろこを描く。段ボール箱の中を布ガムテープで補強する。神龍の支柱になる角材を取り付ける。(角材にベニヤ板を付け、箱の上にもベニヤ板を付けて、段ボール箱の上部をサンドイッチ状態にする。)箱と箱をひもで結ぶ。(ひもが取れないように、箱の中のひもを棒に結ぶ。)画用紙を箱に巻くようにして付ける。神龍の顔の部分と足の部分は、美術の先生に作ってもらいました。 |

中学部の劇「王様と11人のきょうだい」で使う「牢屋」です。  前の学校の時に作った牢屋と基本的には同じ構造です。前の学校時代は、保健室のカーテン付き仕切り(パイプ製)の 廃棄品を使いましたが、今回は初めは天井から牢屋が降りてくる方法を考えていました。 劇の練習が始まってから、天井側から牢屋が降りてくるのは、下にある大きな龍の柱にぶつかりやすいことや、生徒の安全を考えると生徒の立ち位置の調整が難しい・・・等々のことから、前の学校の時にやったのと同じ方法の方が、仕組みが簡単だし牢屋の出し入れも簡単にできる・・ということで、角材を使って枠を作り、牢屋の鉄柵は輪ゴムとスズランテープで作って、生徒が横に引っ張れば鉄柵が広がるようにしてあります。 牢破りの演技をする生徒が左右からスズランテープの鉄柵を引っ張れば鉄柵が広がって、牢屋から中に閉じ込められた生徒が出てこられるというわけです。予算がないので角材を細めにしたので、いつ壊れれるかとひやひやものでした。 |

文化祭の小低の劇「うんとこしょ どっこいしょ!」(アンパンマンからの贈り物)で、大きなかぶを動物たちがみんなで引っ張ると、大きなかぶが宙に舞い上がり、かぶが2つに割れて中から幸せの種が動物たちの頭上に降り注ぐというシーンがあります。 大きなかぶを宙に引き上げる為に滑車を使うことにしたのですが、学校には適当な滑車もないようですし、予算もないことですので100円ショップの商品を使うことで安く仕上げた滑車です。 今回は劇の中で使う道具としての滑車ですが、劇以外の学習でも何かしら利用価値が出てくるやもしれません。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

「猫バス」は、一昨年の文化祭の劇用に作ったものです。今回の小さな猫バスは、運動会の小学部種目「しゅっぱつ、しんこー!」用に係の先生方が、私の作った猫バスの顔を活用して猫バスチームと新幹線チームを作りました。 (体育祭での使い方) 種目の内容は、小学部の子どもたちが2チームに分かれ、各クラス単位で猫バスと新幹線の台車を友達同士がつながって駅まで行って帰ってきては、次のクラスにバトンタッチするというものです。チームの全クラスがゴールインした後に、最後にチーム全員がつながって歩きながらもう一度駅まで行ってゴールすると終わりという内容です。 紅白対抗の得点種目になっているので、早さを競います。10分くらいしか競技時間がないので、毎回係になった先生方が内容をどうするか苦労しますが、今回はキャスターボードにビール箱を2個置いて外側を段ボールで装飾し、顔は猫バスを活用したり、新幹線だけは新規に作っただけなので、いつもよりは楽にできたようです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) この「はらぺこあおむし」は。運動会の小高種目で使われたものです。  (体育祭での使い方) (体育祭での使い方) 子どもたちが食べ物をあおむしの前に運んでいくと、送風機から送られた空気が大きなビニール(ポリ袋)袋を膨らましていきます。子どもたち全員が食べ物を送り届けると、大きく膨らんだあおむしの体(緑の布におおわれています。)が割れて、中から蝶の羽根のようにきれいなパラシュートが出てきます。子どもたちと先生方でそのパラシュートを広げ、「1・2・3、そーれ!」の掛け声でパラシュートを宙に高く何度も上げながら退場する内容です。 (材料・道具) ビニール袋、緑の布、大玉、フープ(大玉が風で動かないようにするため)、送風機、延長コード、布ガムテープ、厚画用紙、色画用紙、大型のパラシュート、使い捨ての透明のコップ (作り方) ビニール袋を超透明梱包テープでつなげて5m位の大きさの大きな袋にします。ビニール袋の上にバルーンを乗せ、全体を緑の布で覆って完成です。コップを取り付けているのは、「ビニール袋の巨大動物」の作り方と同じです。「0から始める教材作り」を参照してください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)文化祭(肢体不自由の学校)の学年(小6)企画の「ゲームコーナー」で使うジャンボ・スマートボールです。 子どもたちが、いつも教室にいてジャンボ・スマートボールの側についていなくても、教室に来た人が自由に遊んでもらえるものということで作ることになりました。 子どもたちが作った部分は、ペットボトルに色塗りをすることとベニヤ板の台部分に好きな絵を描いたり色を塗ったりすることです。私たち教員は、ベニヤ板・角材のサンダー掛けと角材で台の回りの上と底側に補強・ベニヤ板へのペンキ塗り・ボール(ボールプール用のボール)を打ち出す部分の制作です。 打ち出したボールが手元に戻ってくると、手前に仕切があって、狭い部分に入ると高得点になります。広い部分にボールが入ると点数が低くなります。棒を引いてボールを発射できないお子さんの場合は、台の上側からボールを落として転がします。(写真の左側は上からボールを転がしているところです。) (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) クラッカーのように使える紙コップで作る安全なクラッカーです。 子どもたちの「お誕生会」やクリスマス会・お正月の遊びなどで、景気よくクラッカーをポンと鳴らしたいと思っても、実際は危なくて使わせることも大人が使うこともありません。 このクラッカーは火薬なしで、しかも材料も紙コップと輪ゴム、紙吹雪、ビニールテープ(または、ガムテープやセロテープ)だけでできるので、お金もかからずみんなで楽しめます。紙吹雪は余りたくさん入れないで、ほんの少しのほうがいい感じですが、その辺は入れる量を変えて試してみるといいでしょう。音の方は、ポーンと結構すごい音がします。透明のプラスチック(?)のコップは、静電気がおきてしまうからか、紙吹雪がコップの内側にくっついてしまい外に飛び出しません。紙コップですと、20㎝位の高さまでポンと紙吹雪が飛び出していきます。 (道具・材料・作り方) 紙コップ、ビニールテープ、輪ゴム(少し太めのもの。ホームセンターに売っています。)、はさみ、折り紙(紙吹雪になります。白い紙でもOKです。)   ①コップは紙コップと透明コップがありますが、紙コップのほうがいいです。 ①コップは紙コップと透明コップがありますが、紙コップのほうがいいです。(※プラスチック?のコップは、静電気がおきてしまうからか、紙吹雪がコップの内側にくっついてしまい、外に飛び出しません。) ②輪ゴムの端の一方をビニールテープで紙コップに貼りつけます。   ③輪ゴムがコップの底をまたぐようにして、固定していない方の端をテープでとめます。(輪ゴムはゆるすぎないようにぴんと軽く張っているくらいにします。) ③輪ゴムがコップの底をまたぐようにして、固定していない方の端をテープでとめます。(輪ゴムはゆるすぎないようにぴんと軽く張っているくらいにします。)④輪ゴムが簡単に取れないように、ビニールテープをぐるぐると巻いて輪ゴムを固定します。これで完成です。 ⑤折り紙等を細かく切ったものをコップの中に入れます。輪ゴムを引っ張って放すと「ポーン!」とか「パン!」とか大きな音がして、紙吹雪が飛び出します。紙吹雪の量は少ない方がいいのですが、結果として出る量も少ないです。音だけはすごく大きいのですが・・・。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)随分前に紙コップのクラッカーを作りましたが、それは本に書いてあったようには中の紙はたくさん飛び出してはこないものでした。 今回は、カップの底に貼る輪ゴムがカップの底を叩く力が上がるように木の球をとりつけて改良したものです。 この方法ですとコップの中に紙吹雪の紙を多めに入れてもポーンと勢いよく飛び出します。欠点は、木の玉が勢いよくコップの底に当たるため、コップの底がその衝撃に耐えられないことです。数回使うと底が凹んでしまいます。 (材料・道具、作り方) 100円ショップで売っている紙コップ(大きさは自由)・輪ゴムの太めのもの・木の球かビーズ(木の球よりも、大きめのビーズがお勧めです。)・折り紙、はさみ、ビニールテープか布ガムテープ ②木の球か丸いビーズの穴にゴムを通します。 (※写真の木の玉は、大きすぎました。この半分くらいのビーズの方がいいでしょう。)  ③輪ゴムの片方の端をテープで留めます。もう片方の端は、長すぎないようにはさみで切り、テープで同じようにコップに貼ります。木の球がコップの底に当たるか当たらないか位の長さにします。大体で大丈夫です。 ④テープをコップのまわりにぐるりと貼ります。これで完成。コップの中に入れる折り紙は、はさみで細かく切ったものです。余り入れすぎないほうがいいでしょう。 ※木の玉が紙コップの底に当たると衝撃が強いので底が変形しやすくなります。できれば底の大きさの円を厚画用紙に描き、それをハサミで切ってからボンドで木の玉やビーズが当たる面(底)に貼っておくと補強ができます。 |

紙コップのクラッカーでゴムに木の玉を入れたものは、思っている以上に大きな音がします。この音が静かなバージョンは、紙粘土を底に入れてあるので音の大きさが控えめになります。 紙コップのクラッカーは、ゴムを引いて底に当てると「パーン」とかなり大きな音が出ます。景気づけ(?)にはいいのですが、障がいのあるお子さんや小さなお子さんの場合、その音が怖かったりすることがあると思います。 そこで作ったのが音が静かな「3」です。こちらは、「パーン!」ではなく「ポク」という位の落としかしませんが、木の球がコップの底を叩く威力はそんなに「2」(音は、従来通りに「パーン」と大きく出るタイプの改良版)とかわりません。 勢いよく中に入れた折り紙を小さく切ったものが全てぽーんと飛び出しますので、音が苦手なお子さんでもOKです。 (材料・道具)(作り方) 紙コップ、幅の広めの輪ゴム、紙粘土、ビニールテープ、ハサミ ①作り方は、上の紙コップのクラッカーと同じです。 ※紙コップのクラッカーのコップの底に、左上写真のように紙粘土を詰めるだけです |

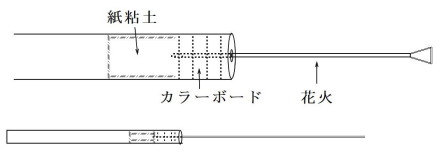

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)校内宿泊学習の時に花火遊びを行いますが、花火を持つのを怖がる子がこわくなく花火を持てるようにするものです。 小学部の5年生が9月の校内宿泊で夜に花火をやる予定になっています。花火は何度でも見たことはあっても、自分で持ってやるということは初めての経験という子も多いでしょうから、なんとか恐がったりしないで全員が自分で花火を持って楽しめたらいいなあと考えました。怖くないように、また危なくないようにするために考え出した安心花火棒です。 (使い方) 安心花火棒の先端部分の穴に花火の棒の部分を差し込んで使います。花火を持つのを恐がる子も花火がずっと手元より先の方にあればちょっと安心でしょう。材料代は、100円ショップで売っている紙の筒(2本で105円)とカラーボード(105円)と粘土を使うだけなので、300円で安全棒が2本作れます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り3」のページをご覧下さい。 |

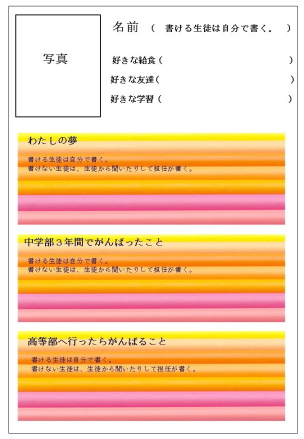

中学部3年の卒業生の卒業制作の作品を卒業式の会場である体育館に飾る際に、作品の後ろ側に置く卒業生のプロフィール表です。 表は100円ショップで売っているA4のカラーボードに貼り、カラーボードには背をつけて立てかけられるようにします。 プロフィール表は、「生徒の写真」・「名前」・「好きな食べ物」・「好きな友達」・「好きな学習」の項目と「中学部3年間でがんばったこと」・「私の夢」・「高等部へ行ったらがんばること」になっています。 自分で書ける生徒さんは自分で記入し、字は書けないけれどなぞりはできる生徒さんは、下書きを教員が書いてあげ、その文字を生徒さんがなぞって完成させます。字が書けなくてなぞりも難しい生徒さんの場合は、教員とやりとりしながら内容を埋めていき、教員がその生徒さんの代わりに記入するようにしていきます。 卒業制作の写真立てだけでなく、それぞれの生徒のプロフィールがあることで、一人ひとりの子どもたちに関わってくれた先生方やバスの介助さんや保健室の先生・他学部の先生方が、その子のことをより理解して卒業を祝ってくれる一助になるのではと思います。 |

(この教材の特徴) (この教材の特徴)小学部で社会体験学習(防災学習センターとレストラン)に行くので、その事前学習で使ったスライドショーの写真の一部です。 最近は、行事等でプロジェクターを使うことが当たり前になってきました。昔のようにテレビで見るというのではなく、スクリーンに大きく映し出すことで集団でも画面が見やすくなりました。セッティングが煩雑だったり、パソコン・プロジェクターなど壊れたら困るものもあって、知的障害の学校では、人数の少ない国語・算数などの授業では使えない状態ですが、もっと使っていけると楽しい授業ができるかもしれません。 (材料・道具)(作り方) 画像ソフトで写真に文字を入れるか「一太郎」等のワープロソフトで写真に文字を入れます。「一太郎2005」では、保存するときに他形式で画像としても保存でき、HTML形式でも保存できるので、そのままスライドショーやパワーポイントでも使えます。 |

修学旅行の事前指導で使う電子黒板用の資料です。 中学部の2・3年生が修学旅行に行く際の事前学習で、「日程・約束事・持ち物・旅先のホテル・乗る船・高速道路のPA・オルゴール館・猿回しの劇場・サファリパーク等の立ち寄る施設」について学ぶ際に、電子黒板を使って授業を進めるために用意したスライドです。 下見に行ってくれた先生の撮ったビデオも見ながら生徒に話す際に、プロジェクターのように室内を暗くする必要がなく、電子黒板の大型の画面を見ながら進められる授業になったのは、生徒の反応がわかりやすくて良かったです。 |

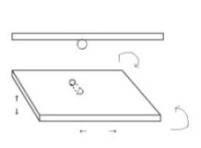

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 簡単に地震の縦揺れや横揺れを体験できる地震体験板です。 (学習時の使い方) 社会体験学習で防災学習センターに行くことになりました。事前学習で簡単に地震を体験できないかと思い用意したものです。仕組みは簡単で、厚手のベニヤ板の下の真ん中辺に空き缶(2本をガムテープでくっつけたもの)を置いただけです。 空き缶があることで、子どもが1人乗っても前後・左右・上下・回転も先生がひとりでもできるわけです。 揺らす幅は、力加減で調整できますから、女性の教員でも簡単にできます。事前学習の授業の中でやってみたところ、子どもたちも結構揺れにびびって効果的でした。「やる人?」と聞くと希望者が多かったので、簡単な割にはいい教材・教具になりました。 (材料・道具)(作り方) ベニヤ板(15㎜位。9㎜厚の場合は、板が割れないように2枚重ねて使います。)、空き缶2個(アルミ缶ではなくてスチール缶。ガムテープで空き缶2個~3個をつなげます。ベニヤ板の下側のほぼ中央に置いておきます。準備はこれで終わり。 |

小学部のお正月の遊びということで、3学期の初めの短縮授業の日に行った双六です。(特に工夫したというようなこともない双六ですが・・・。)短時間で作ったので、工夫するまでには至らずでしたが、とにかく早く作りたいときには簡単にできるので、いいかもしれません。 (学習時の使い方) 子どもたちの印はいつも黒板の出席欄に貼っている顔の写真(マグネットつきの)カードを使いました。双六を黒板に貼ってもいいし床においてもやれるので、子どもたちの様子を見て使います。 サイコロは、100円ショップで売っている布製のサイコロ。数字は1~3に変えてもいいし、1~6のままでも。子どもたちの数に対する理解度に合わせます。 黒丸は1つ戻る。お子さん達の写真の所は、自分の写真の時には、もう1回サイコロを振れるようにして使いました。お正月ということで七福神のイラストの所も、もう1回サイコロを振れることにしました。 |

クラスや学年での催し物で使える小さな「くす玉」です。 「くす玉」は、学校の中ではそんなに使われるようなものではありませんが、1個あると学年のお誕生会や各学部の新入生歓迎会等の時などに使えます。個数が2~3個あれば、紙のボールや柔らかなボールを当ててみんなで遊ぶこともできます。おもちゃ作りの本では、材料としてカップ麺のスチロール容器を使いますが、カップ麺の容器ですと洗っても臭いがなかなか取れなかったり壊れやすいので、100円ショップで売っていたボウルを使うことにしました。 これですと一度作っておけば何年でも壊れる心配もなく使えます。(最近は、真新しいカップ麺の容器が、ホームセンターやスーパーでも売っていますので、そういったものを使えば、ラーメンを食べた後に容器を洗っても臭いが残ってしまうというような心配もなく、各種の工作ができるでしょう。) (材料・道具)(作り方) ボウル(2個、100円ショップ)、凧糸、はさみ、電動ドリル(または、きり)     ①2個のボウルの縁にドリル(または、きり)で穴を開けます。この部分がボールとボールをつなぐ部分になります。 ①2個のボウルの縁にドリル(または、きり)で穴を開けます。この部分がボールとボールをつなぐ部分になります。②穴にたこ糸を通して結びます。 ③2個のボウルの底の中央に穴をドリル(または、きり)であけます。この部分が上からつり下げるためのたこ糸の通る部分になります。   ④ボウルはこのままではぱかっと開いてしまうので、下側にセロテープ等を貼って開かないようにします。 ④ボウルはこのままではぱかっと開いてしまうので、下側にセロテープ等を貼って開かないようにします。⑤ボウルの中には、小さく切った折り紙や垂れ幕を入れます。垂れ幕は、丸棒(または、ラップの紙の芯)を2本用意しそれに紙を貼ります。ボールの上側に穴を1カ所ずつあけておけば、そこに垂れ幕を吊すたこ糸を通すことができます。これで完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 小学部の豆まき集会(節分集会)で登場する鬼が持っている金棒です。簡単に作れるように、木材は使わずに新聞紙と布ガムテープで作ったものです。 新聞紙製ならば子ども達がふざけて振り回すようなことがあっても、木のようには硬くないので安全ですし、鬼役の先生が金棒を振り回して迫力を出しても安心して見ていられます。 また、使わないときに教材室に置いておくときも邪魔になりづらいでしょう。扱いが悪くて金棒がつぶれても補修も簡単なので、新聞紙と布ガムテープはいい素材だと思います。 |

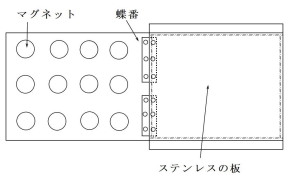

中学部の「エコ学習」で使う空き缶つぶしです。マグネットがついているので、アルミ缶と鉄製の缶の分別が楽になります。 (学習時の使い方) エコ学習でごみの分別やリサイクルの学習を行いますが、その時に空きかんをつぶして「鉄」と「アルミ」に分けることはよくやることです。  リサイクルマークやアルミ缶のマークの学習を行っても、見た目だけでは空きかんが鉄製かアルミ製かはわからないお子さんが殆どです。 リサイクルマークやアルミ缶のマークの学習を行っても、見た目だけでは空きかんが鉄製かアルミ製かはわからないお子さんが殆どです。そこで空き缶つぶしにマグネットを仕込んでしまい、缶をつぶしても蓋についていれば鉄製、蓋につかなければアルミ製とわかるようにしたものです。つぶした缶をいちいち磁石に持っていったり、マークを見なくても一目で誰でもわかるので、その分手間も省けます。 (材料・道具)(作り方) 1×8の板、蝶番2枚、ステンレスの板、ダイソーで売っているマグネット12個 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは、ドリーム祭(熊谷特別支援学校の文化祭)の小学部6年の催し物(「ゲーム・コーナー」)で使ったルーレットです。 肢体不自由の子どもたちの学校ですので、自分でルーレットの矢印を手で動かせる子より動かせない子のほうが圧倒的に多いので、軽くスイッチ部分に触れるだけで矢印が回転できるようにしました。 タッチスイッチなどではなく、簡単に作れるようにするためボタンスイッチにバルサ材の棒を取り付け、どんな方向からでも軽く触れるだけでスイッチが入るようにしました。 子どもたちと校長先生の写真のついた紙の円盤は取り外せますので、ルーレットの使用目的に合わせて新たに作ることが簡単にできます。 (材料) ボタン型スイッチ・バルサ材の丸棒・電池ボックス・ベニヤ板(9㎜厚)・模型用のモーター・透明アクリル板・デジカメで撮った校長先生と子どもたちの写真・ドアフォン・金属片(ステンレスの板)・コード (作り方) 箱状のものを9㎜厚ベニヤで作り、中にドアフォンと電池ボックス、ルーレットの矢印を回す模型用モーター・モーター用の電池ボックスを配置します。スイッチ部分は、ボタン式スイッチの指を触れる部分がすり鉢状になっているので、バルサの棒が接着しやすいようにサンダーで平らにします。接着は瞬間接着剤で接着します。このスイッチは、モーターにつなげます。 |

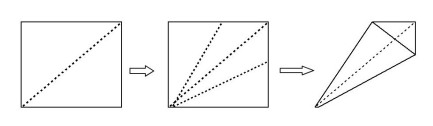

お店屋さんごっこや色々な職業ごっこ等で使う紙のネクタイです。 特別支援学校の小学部で算数や生活の授業で「お店屋さんごっこ」や「買い物学習」や「手紙の学習」をする際に、店員さんや駅の駅員さん・郵便局の局員さん等に扮する際に下の帽子などを使いますが、ネクタイも紙で作れるので参考に載せました。 勿論、先生方の家にある本物のネクタイの方が、お子さん達には気分も上がって良いと思いますが、簡単に作れるのであって困ることはないでしょう。  (材料・道具)(作り方) (材料・道具)(作り方) 新聞紙や100円ショップで売っているカラーペーパー、定規、はさみ、セロテープかビニールテープ ①新聞紙かカラーペーパーを正方形になるようにハサミで切ります。 (※カラーペーパーは硬いので、新聞紙の方が作りやすいです。) ②正方形にした紙を真ん中と左右で対角線上に折ります。これで三角形ができます。 ④先の尖った方が首側になるので、それを折り曲げて裏側でテープを貼り固定します。これで完成です。 |

CDと水切り籠を使って作るミラーボールです。軽いので教室でも使えるでしょう。 ミラーボールは、どの学校にも1個はある(?)のではないでしょうか。文化祭などの色々なイベントで使ったりしますが、授業(光遊びなど)で使うとなると、使いたい時期が他の学習グループとぶつかったりして、調整がなかなか大変だったりします。また、ミラーボールは結構見た目よりも重いので、教室の天井につるすときは大丈夫かドキドキしたりします。簡単に作れて費用もかからなければ、それぞれの学習グループで作っていつでも好きな時期に使えるようになります。 夏に見かけるビニールのボールにCDを両面テープで貼り付けるという方法も考えられますが、天井につるしたミラーボールからCDが万が一にも落ちてくるようなことがあっては大変なことになりますので、ここではそんな心配のない100円ショップのざるを使ったものです。材料さえあれば20分くらいでできます。 (材料・道具)100円ショップで買った水切りかご(2個)、不要なCD(パソコン雑誌にも付録で付いてきます。)、釣り糸、ひも、はさみ、接着剤 (作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

買い物遊びやお店屋さんごっこ等で、お店の人に扮する際の帽子です。 特別支援学校の小学部や中学部、幼稚園・保育園などで買い物遊びの学習(買い物学習)を行うときに、店員さんに少しでもなりきれるようにするための帽子です。 簡単に作れるので2~3個作っておくと使えるでしょう。エプロンとこの帽子を組み合わせると、店員さんぽくなります。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているカラー封筒(底が広がるような「まち」のないものです。)、・両面テープ、定規、ハサミ、必要に応じて100円ショップで売っているテープ ①カラー封筒を下から13㎝の高さの所に線を引いてはさみで切り落とします。 ②必要に応じて帽子にラインになるテープを貼ります。テープは100円ショップに色々な模様のものが売っていますので、好きなものを両面テープで貼ります。 ③切った封筒の口の部分を下側にして、上の部分を軽く手で押すとへこんで帽子風になります。これで完成です。 ※帽子はこのままですと頭に乗せても落としやすいので、お子さん達が買い物ごっこや買い物学習で店員さん役を行う場合は、頭から落ちないようにしなければなりません。その工夫をした帽子が下の「店員さんの帽子2」の方です。参考にしてください。 |

買い物遊びやお店屋さんごっこ等でお店の人に扮する際の店員さんの帽子です。活動中に落ちづらくしてあります。 店員さんの帽子は、頭に乗せる感じでかぶりますが、どうしても頭を動かすと下に落ちやすいのが欠点です。買い物学習などを行うお子さん達に、帽子が落ちないように行動しなさいと言うのは無理な話ですので、帽子が落ちづらくなるようにしました。 従来の店員さんの帽子の左右に、L字状の紙を両面テープで貼り付け、その紙に大きめのクリップをつけることで、帽子をかぶった(頭に乗せた)際に、髪の毛とこの左右に出ている紙をクリップで軽く挟むようにすれば、帽子は落ちていきません。 これで、お子さん達が買い物学習の授業の活動で帽子が落ちることを気にしないで活動に専念できます。 |

買い物遊びやお店屋さんごっこ等でお店の人(コックさん)に扮する際の帽子です。 特別支援学校の小学部や幼稚園・保育園などで買い物遊び・お店屋さんごっこの学習を行うときに、レストランのコックさんに少しでもなりきれるようにするための帽子です。簡単に作れるので2~3個作っておくと使えるでしょう。白いエプロンとこの帽子を組み合わせると、レストランのコックさんぽくなります。 (材料・道具)(作り方) 模造紙、カラー段ボール(色が白であれば、模造紙はいりません。)、のり、はさみ、定規、ペン、スーパーやコンビニの袋、両面テープ 白地の段ボールなら次の模造紙を貼る工程が省けます。段ボールを高さ25㎝に線を引いてはさみで切ります。 ②カラー段ボールの裏側の方(でこぼこしていない平らな方)に模造紙を貼りますので、段ボールをでこぼこした方が内側に入るように巻いて輪ゴムをかけておきます。こうしておくと巻きやすくなります。 ③段ボールをひろげ、のりを塗って模造紙を貼り付けます。模造紙で余った部分は、真ん中の写真のように内側に折り曲げて貼ります。 段ボールの筒の上部の内側になるほう(模造紙を貼っていない方)に両面テープを貼ります。ここに後でスーパー等の袋を貼ります。 ⑤筒の上部にスーパー等の袋を差し込んで、筒の上部に貼ってある両面テープに袋をはりつけます。 ⑥袋を広げたりと調整してコックさんの帽子っぽく見えるようにしたら完成です。 |

「買い物遊び」や「お店屋さんごっこ」等でお店の人に扮する際の帽子です。 特別支援学校の小学部や小学校の低学年・幼稚園・保育園などで、買い物学習や買い物ごっこを行うときに、ケーキ屋さんに扮する先生やお子さん達用のキャップです。 材料代も1個30円位ですみますし簡単に作れるので、いくつか作っておくといいと思います。ケーキ屋さんなので、エプロンと一緒に使うのがお勧めです。 幼稚園や保育園の園児のお子さん達でも先生が指導すれば作れると思いますので、工作してから遊ぶと楽しいと思います。 100円ショップのケーキコーナーで売っているレースペーパーの中サイズ・厚紙かファブリックテープ、両面テープ、輪ゴム、はさみ ①レースペーパーを半分に折ってからはさみで切ります。 ②両面テープをレースペーパーの裏側の下側に貼ります。 ③厚紙を棒状に切ったものかファブリックテープをレースペーパーの両面テープに貼り付けます。厚紙かファブリックテープの長さは、キャップを使うお子さんや先生の頭の周囲の長さより15㎝位短くします。 ④画用紙かファブリックテープの両端を折り曲げます。 ⑤輪ゴム(1本か2本)の輪を折り曲げたテープの中に入れ、セロテープで留めます。これで完成。 |