M67.室戸における気温日変化の観測

著者:近藤純正

標高185mに設置されている室戸岬気象観測所(旧室戸岬測候所)で気象観測が行われて

いる。ふもとの室戸では気象観測所よりも2~3℃ほど高温ではないかと考えている

人々が多い。これを確かめるために2013年秋の3日間、気温の試験観測を行った。

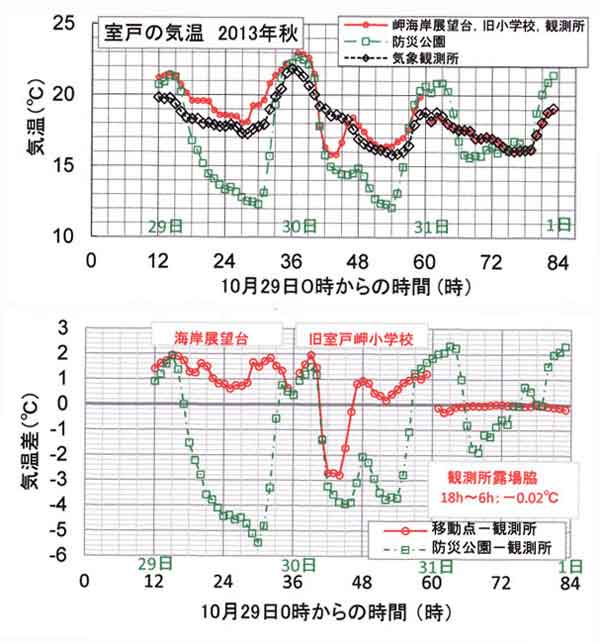

岬の海岸展望台では、昼夜ともに観測所より高温、日平均気温は1.3℃高温である。

観測所との標高差で1.0℃、海水温度(24℃)の影響で0.3℃ほど高温になると考え

られる。旧室戸岬小学校では、日中は観測所より1~2℃ほど高温、微風の晴天夜間は

観測所より約4℃低温となるが、夜間に風が出てくると逆に1℃ほど高温になった。

海岸から1.2km内陸にある防災公園では、日中は観測所より1.5℃ほど高温であるが

夜間は低温となり、風の弱い日の朝方は冷え込みが激しく観測所より5℃以上低くなる

ことがある。室戸岬では海から風が吹くときは海水温度の影響を受けやすいので、

これらの結果は季節によって変わることが予想される。

(完成:2013年11月8日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法、アイデアなど)の参考・利用に際し

ては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新記録

2013年11月6日: 概要の作成

2013年11月7日:備考1と備考3に加筆

目次

67.1 はしがき

地域内で複雑に分布する気温

地域を代表する気象観測所

67.2 観測の方法

(a)平均気温を比較する理由

(b)観測地点

67.3 観測の結果

67.4 まとめ

参考文献

この観測は室戸市観光協会のご支援によるものである。観光協会会長・

島田信雄氏ほかの皆さま、観光ガイド・浅川幸子氏、国立室戸青少年

自然の家所長・石川昇氏の協力を得た。観測場所の室戸市防災公園と

旧室戸岬小学校は室戸市防災対策室と教育委員会から、室戸岬気象

観測所は高知地方気象台から許可をえて利用させていただいた。

67.1 はしがき

室戸岬気象観測所(旧室戸岬測候所、正式名称は室戸岬特別地域気象観測所)は、

室戸岬の標高185mに設置されており、高知県東部のみならず、西日本太平洋側を

代表する重要な観測所である。周辺には住宅などがなく環境に恵まれた観測所であり、

地球温暖化など気候変動を監視する重要な気候観測所でもある。

地域内で複雑に分布する気温

一般に、気温や風速などの気象要素は地形や地表面状態など様々な条件により、

複雑に分布する。晴天日中なら、水平方向にわずか50m離れただけで1℃も違うことが

ある(「M65.多治見のヒートアイランド観測」

の表65.1)。夜間の例として、盆地地形で水平方向200m、高さ方向で70m違うだけで

7℃も違うことがある(「2. 放射冷却と盆地冷却」

の図2.7)。

平坦地にある中都市の数km範囲内でも、風通りが良い所と悪い所で日中の気温は

1~2℃違う(「研究の指針」の「K79.都市の地上

気温の分布―新しい視点・解析法」の図79.1)。

地域の代表気象を観測する観測所

気象観測所はあらゆる地点に設置するわけにはならないので、代表地点に設置されて

いる。

おもに都市に設置されている気象台(57か所)と、地方に設置されている特別地域気象

観測所(室戸岬など旧測候所)など96か所があり、これらは環境が比較的によく、

各地域の代表的な気象を観測している。都市なら都市化された都市気候を観測している。

そのほか降水量、気温など5要素を観測するアメダス(地域気象観測所:約21km間隔、

840か所)がある。アメダスの敷地面積は一般に狭く、観測環境が悪い所も存在する。

室戸岬の気温

高知県内では、室戸岬の気温は高知や足摺岬(清水)に比べて、気温が低いことが多い。

緯度は高知、室戸岬、足摺岬の順に低いので、高知がもっとも低温であれば不思議に

思わなくてよい。高知が都市化されていない時代には、平均気温はこの順になっていた。

1921~1950年の年平均気温を比較すると、室戸岬(16.1℃)は高知(15.6℃)より

0.5℃ほど高温であった。室戸岬の観測所周辺は昔からほとんど変化していないが、

高知の観測所は周辺が田畑から住宅地となり最近では都市再開発が行われ、ビルが

増えて広い舗装道路も開通するなど急激に都市化した。そのため1980~2009年の平均

気温は高知で16.9℃、室戸岬で16.6℃となり高温・低温が逆転した

(「気候観測応援会」の「A51.室戸岬の気象」

の表65.1)。

特に高知の観測所は周辺が都市化されたことで夜の気温が下がりにくくなり、

戦前の1940年頃に比べて1.3℃も平均最低気温が上昇した

(「M64.多治見のヒートアイランド:準備観測」

の図64.3)。

室戸岬は気温が低くなったのではなく正常であるのに対し、高知が異常に高温になった

のである。都市化で高温となった高知と比較するのではなく、室戸岬は後免アメダスと

比較するほうがよい。

この30年間(1981~2010年)を比較してみると、年平均気温について室戸岬(16.7℃)

は後免(16.3℃)より0.4℃高温であり、都市化されていなかった昔の高知との差に

ほぼ等しい。最高気温について室戸岬(19.4℃)は後免(21.2℃)より1.8℃も低温、

最低気温について室戸岬(14.3℃)は後免(11.7℃)より2.6℃も高温である。

過ごしやすさを見るのに1月の最低気温について比較すると、室戸岬(4.8℃)は

後免(0.3℃)より4.5℃も暖かく、8月の最高気温について比較すると室戸岬

(28.7℃)は後免(31.2℃)より2.5℃も涼しい。

室戸における過去の観測例

室戸岬測候所の所長であった佐山仁重さん(1996年)によれば、室戸岬小学校に

勤務されていた小坂嘉代さんの協力により1995年の7~9月の3か月間、室戸岬小学校

(室戸市室戸岬町津呂、標高11m)で毎日の最高気温と最低気温を観測し、

測候所のデータと比較している。

ほとんど毎日、小学校の最低気温が測候所より高温、平均で2.0℃高温となっている。

報告書には掲載されていないが、観測データを借用して最高気温を比較してみると、

室戸岬小学校が1回を除けば毎日高温、3か月平均で2.6℃の高温となっている。

今回、小坂嘉代さんに案内していただき、当時の百葉箱が設置されていた場所を教えて

いただくと、図67.1の赤矢印の位置で観測されたという。この小学校は現在廃校となり

植木が2m以上に延びているほかは以前とほぼ同じ観測環境にある。

3階建て校舎の出っ張り部分の隅、いわば天空が50%ほどしか見えない軒先で観測が

行われている。夜間の放射冷却が特別に弱い場所であり、最低気温は広い運動場に

おける値より高めであったと考えてよい。したがって、雨天日も含む3か月平均の最低

気温の観測値の差2.0℃は、真値では0.5~1℃程度の差であった可能性がある。ここに、

真値とは風通りのよい運動場で測ったとした場合の値(津呂地区の代表値)である。

日中も同様に、百葉箱の場所は風通しが悪く日だまりとなり気温が高めになる。

さらに、百葉箱自体は背後の校舎からの照り返しで高温となり、その内壁からの

赤外放射で温度計が加熱される。これら両効果により風が弱い晴天日中の最高気温

は2℃ほど高めに観測されたと考えられる。したがって、雨天日も含む3か月平均の最高

気温の観測値の差2.6℃は、真値では0.5~1℃程度の差であった可能性がある。

つまり、小学校における観測値はごく局所的な空間(数mの狭い空間)の値であり、

室戸岬町津呂を代表する値となっていない。気温の観測値は、どこで、どんな装置

で測るかによって1~3℃違うことがある。

観測値の意味を考慮せずに、こうした観測記録や近年の室戸岬が高知市街地より

相対的に低温であることから、室戸岬測候所の気温は低すぎるという印象を室戸の

人々がもっているのではないだろうか。

図67.1 旧室戸岬小学校、赤矢印は百葉箱が設置されていた場所。南から北方向を

撮影(2013年10月29日)。

室戸岬のふもとの海岸域や市街域において、正しい気温観測が行われた例がないので、

とにかく測ってみることにした。

67.2 観測の方法

気温は観測地点の周辺数m~100m程度の環境により局所的に変化するので、観測所は

日当たりと風通しのよい広い場所に設置することになっている。今回の観測では、

周辺を代表する広い場所で気温を観測し、標高185mの室戸岬気象観測所(旧測候所)

における観測値と比較することとした。

2013年10月29日正午前から11月1日の正午前まで、丸3日間の試験観測を行う。観測は

ファンモータを使った2重通風筒に直射除けを取り付けた通風式自記温度計を2台用

いる。温度計の総合的な精度は±0.02℃、詳細は「研究の指針」の「K70.気温観測用の電池式通風筒」に示してある。

この観測装置は百葉箱と違って、ファンモータで空気を強制的に吸引し、

温度計に及ぼす放射の影響をほとんどゼロにして正しい気温を測る装置である。

観測の第3日目に、1台を気象観測所の露場フェンスの外側に設置し、観測所の温度計

による観測値と比較した。両者は0.02℃の違いで一致した(後述)。

(a)平均気温を比較する理由

最高気温と最低気温が報道されることが多いが、これは便宜上のことであり、

人々の暮らし、例えば熱中症対策や防寒対策では少なくとも10分間以上、数時間の

平均気温が重視されるべきである。

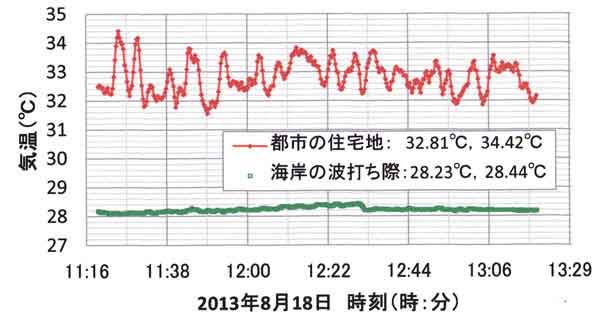

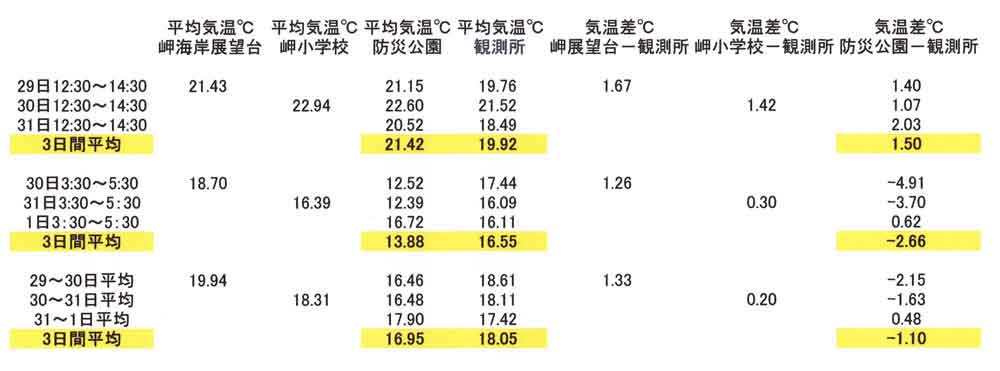

理解を容易にするために、晴天日中の2時間にわたる気温変化の例を図67.2に示した。

時間的な変動が大きい赤線は都市住宅地で観測した気温、変動の小さな緑線は海岸の

波打ち際から15mの砂浜で観測した気温である。

海岸と住宅地で気温がいくら違うか?

最高気温の差は6.0℃(=34.42-28.44)、2時間平均の気温差は4.6℃

(=32.81-28.23)である。最高気温が記録された時刻は異なり、住宅地では11時25分、

海岸では12時31分である。

理由の1

2地点で気温がいくら違うかは、人体にとって瞬間的な最高気温で比較するよりも、

日中の最高気温の起きる頃の「平均気温の差4.6℃が住宅地と海岸の気温差である」

とするほうが適切である。

この例は平均気温が4.6℃違う場合だが、2地点の平均気温が同じ場合に、

最高気温の違いから 「住宅地が1.4℃(=6.0-4.6)も高い」 とするのは適当では

ない。

理由の2

図67.2の赤線で示すように、気温は乱流的に変動しており、極端な最高・最低の瞬間値

はいつも同じではなく、確率的で、偶然に起きる値である。それゆえ、2地点間の気温

差を表すのにふさわしくない。

以上の理由によって、本章では原則として1時間以上の平均気温について比較する。

図67.2 風が海から陸に向かって吹くときの気温の時間変化の例、平塚市内

(2013年8月18日11:20~13:20)。

赤:都市の住宅地における観測(海岸から2.0km)

緑:海岸の波打ち際から15mの砂浜上における観測

備考1:気温の時間変動

(1)図67.2は2か所で最高気温も平均気温も違う例であるが、平均気温がほぼ等しいのに

最高気温のみ高い場合もある。そのようなときは、「両地点とも平均気温はほぼ同じ

だが、一方は気温の時間変動の幅(気温変動の標準偏差)が大きい」が正しい表し方

である。気温変動の標準偏差は、諸条件に依存する。晴天日中で季節が同じならば、

風通しの悪い狭い所ほど気温変動の標準偏差は大きくなる(「研究の指針」の

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.5)。

(2)図67.2に示した気温は、温度センサーの直径=2.3mm、通風速度=5.0~5.5m/s、

20秒間隔で記録されたデータをもとに、前後40秒間の移動平均値(データ5個の移動

平均値:80秒間の平均値)をプロットしたものである。これは、昔の最高・最低気温

は温度計球部の直径が大きく追従性が遅かったので、それにあわせるための操作

である。

気象庁の観測では測器とデータ処理方法が時代によって変化しており、生の観測値を

そのまま比較すると同じ気象状態であったとしても最高・最低気温が変わってしまう。

2000年前後(観測所による)以降の気象庁の温度センサーの直径は3.2mm

(気象台と旧測候所)、または6.0~6.4mm(アメダス)で異なるが、同じ気象条件

なら最高・最低気温の値ができるだけ一致するように観測・データ処理の方法を

それぞれ変えている。

わかりやすく説明すると、追従性が非常に早い0.1mmの極細センサーで気温を

1秒間隔で記録した場合、80~100秒間平均値(1分余の平均気温)を連続して

計算する。それら1分余の平均気温のうち、1日の最大値・最小値が日最高気温・日

最低気温に相当する。詳しくは「研究の指針」の

「K23. 観測法変更による気温の不連続」の表23.1を参照のこと。

最高気温や最大瞬間風速などは、測器・観測方法・データ処理方法によって、値は

違ってくる。また(1)で説明したように、観測場所の広さによって

気温変動の幅が変る、つまり最高気温が大きく変る。最近、0.1℃の違いで最高気温

日本一が報道されているが、0.1℃には大きな意味はない。

最高気温には、0.5~1℃ほどの偶然性(誤差)があることを理解しておこう。

(b)観測地点

図67.3に観測地点を赤の丸印で示した。3地点(防災公園、旧室戸岬小学校、

岬海岸展望台)の標高は10~15mであり、標高差は無視できる。海岸からのおおよその

距離は次の通りである。

防災公園・・・・・1.2km

室戸岬小学校・・0.13km

岬海岸展望台・・0.1km

温度計の通風筒は水平に取り付け、その吸気口の地上高度は1.2mとした。気象観測所

の通風筒は垂直に取り付けられており、吸気口のやや下の地上から1.2m前後の高さの

気温を測ると見なされる。

図67.3 室戸岬周辺の地図(Google マップから引用・加筆)

。赤丸印は気温の観測地点(標高=10~15m)、赤塗つぶし印は室戸岬気象

観測所(標高=185m)。

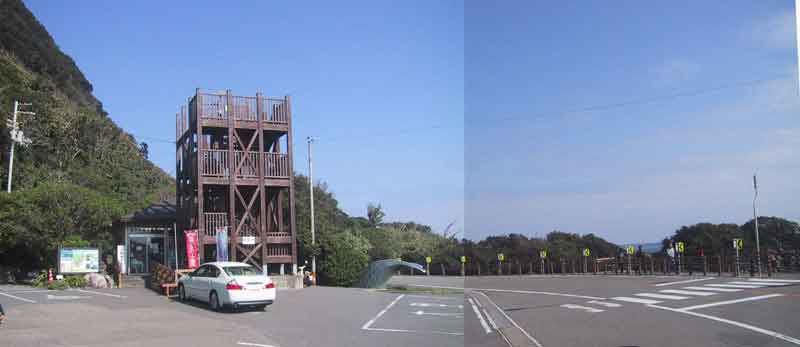

図67.4(a) 室戸市防災公園。左:北方向を撮影、右:南方向を撮影(2013年10月30日)。

図67.4(b) 室戸市防災公園、西方向(海岸の方向)を撮影(2013年10月30日)。

図67.4(a, b)は防災公園の芝生面上で気温を観測したときの写真である。

この公園は見晴らしがよく、観測地点としては理想的といえる。

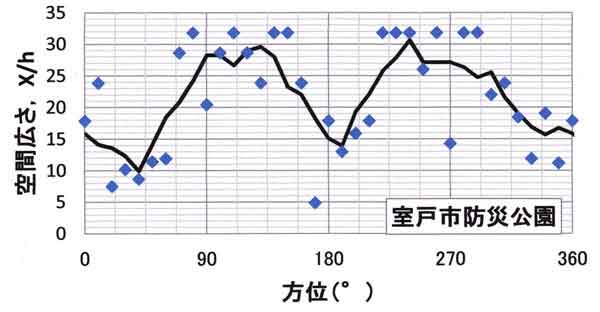

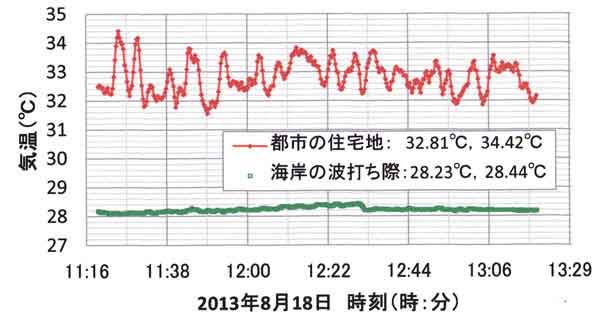

図67.5 防災公園の空間広さの方位角分布(簡易測量)。

プロット:測定値、実線:方位±20°範囲の平均値。

図67.5は芝生地の観測地点から周辺をはかった空間広さの方位角分布である。

空間広さとは、観測地点から樹木や建物までの水平距離 X がそれらの高さ h の何倍

であるかを表すものである。水平距離が樹木・建物の高さの10倍以上ならば、

理想に近い観測所である。

観測地点から見たときの樹木・建物の仰角αを測れば、空間広さはX/h=1/tanαに

よって求めることができる。

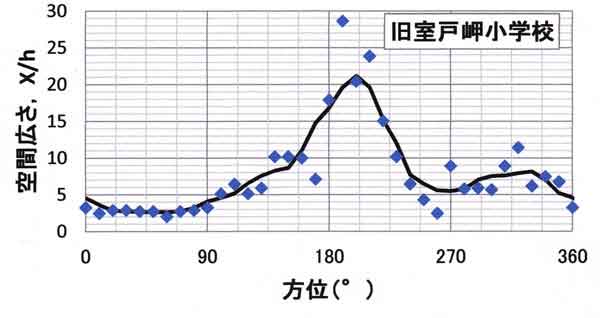

図67.6 旧室戸岬小学校の運動場、赤矢印は観測地点。

図67.6 旧室戸岬小学校の運動場、赤矢印は観測地点。

左:北方向を撮影、右:南方向を撮影

(2013年10月31日)。

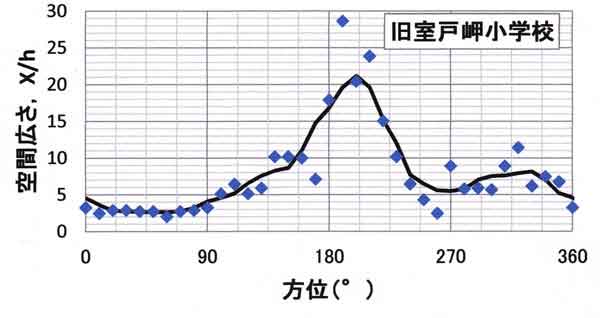

図67.7 旧室戸小学校運動場の空間広さの方位角分布(簡易測量)。

プロット:測定値、実線:方位±20°範囲の平均値。

図67.6は旧室戸岬小学校の写真、図67.7はその空間広さの方位角分布である。南南東

から南西(157.5°~225°)の方向が開けている。標高185mの気象観測所の空間広さ

は「K74.露場風速の解析―室戸岬」の図74.6に

示されている。これら3地点の空間広さは次の通りである。

地点名 仰角の平均 空間広さ1 空間広さ2

防災公園 3.2° 17.1 21.7

岬小学校 11.1° 5.0 7.9

気象観測所 10.9° 5.0 11.0

旧室戸岬小学校(略して岬小学校)は少し狭いが、他の地点は理想に近い観測地点で

ある。防災公園のような広い気象観測所は国内では、ほとんど無いのが実情である。

備考2:観測所の空間広さ(露場広さ)

観測地点から測った周辺地物の仰角をαとしたとき、「空間広さ1」は1/<tanα>=

1/<h/X>で定義され、「空間広さ2」は各方位の空間広さ X/h を全方位について

平均した<X/h>で定義される。風が通り抜ける「風みち」があれば後者は大きな値と

なり、風通りの良さを表すのに適したパラメータである。観測地点の地上1~2mの

高度におけ風速や気温は「空間広さ2」と相関関係が大きい。なお、「空間広さ」は

「露場広さ」ともよぶ。なお、「露場広さ」は気象観測所の露場フェンスの広さでは

なく、周辺の樹木・建物までの広さのことである。

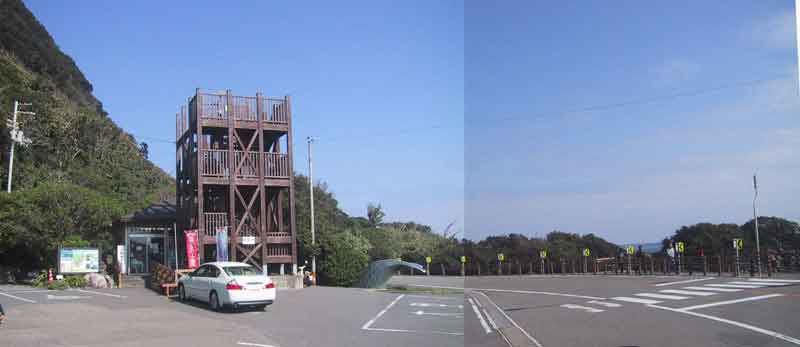

図67.8は岬の観光案内所の庭に建てられた展望台の写真である。気温観測用の通風筒

の吸気口は展望台上端の手すりより上方、地上高度10mに設置した。この展望台の

背後には岬の山が迫っているが、ほかの3方位は開け、海上から吹いてくる空気の温度が

観測される。微風時の風が山から下りてくるような例外を除けは、室戸の海岸における

気温を代表すると見なしてよいだろう。

この付近は海に近いので、海水温度の影響はあるものの、気象観測所との標高の違いに

よる気温差を調べるのに適している。

図67.8 岬海岸展望台(室戸市観光案内所)、通風式温度計は地上10mの高度に設置

(2013年10月29日)。

図67.9 室戸岬気象観測所、通風式温度計は露場フェンスの東側に設置した

(2013年10月31日)。

左の赤矢印:気象観測所の通風式温度計の装置

右の赤矢印:移動観測用の通風式温度計の装置

今回用いた通風式温度計は十分な時間を費やして検定されたもので、放射の影響も含む

総合的精度は0.02℃である。念のために第3日目には、気象観測所の露場フェンス東

の外側に設置し気象観測所の温度計による観測値と比較した。

露場の南側は平らであるが、その南側の森林による日陰のため、風向きによっては

露場と異なる気温が観測される心配がある。それゆえ、日陰の影響がほぼ同じと

考えられるフェンス東側に設置した。しかし、この場所のすぐ東側(写真の右)

は数mの崖であり、北東~東寄りの風のとき、日中は高度数mのやや低温の空気

を吸引する可能性がある。

したがって、正しい比較は夜間の18時~翌朝6時のデータで比較した。結果は

0.02℃の違いで一致した(図67.10の下)。この違いは気象観測所の温度計の誤差と

観測場所の違いによる気温差も含んでいる。

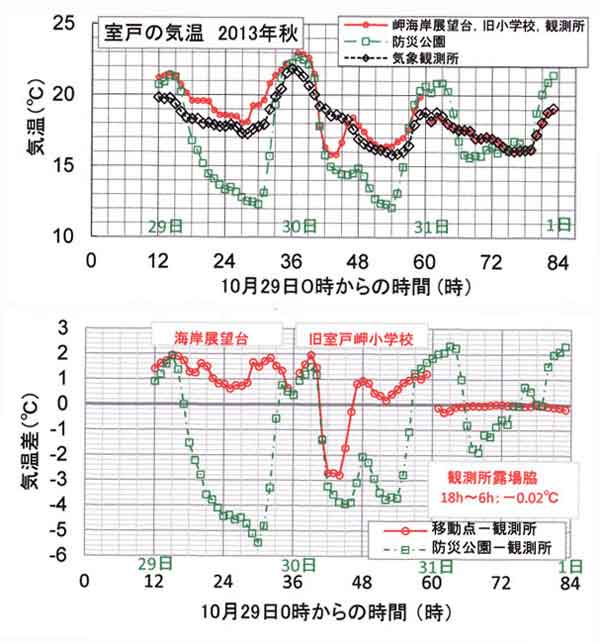

67.3 観測の結果

気温の記録は1分間隔で行った。図67.10は3日間の比較である。横軸は10月29日の0時

からの時間を表し、29日、30日、31日、11月1日の正午はそれぞれ、12時、36時、60時、

84時である。

赤印は移動観測の値であり、毎日正午の観測値が欠けている。第1日目は岬の海岸

展望台、第2日目は旧岬小学校、第3日目は標高185mの気象観測所の露場フェンス東

の外側での観測値である。

プロットは1時間ごとの平均気温である。例えば12時のプロットは11:30~12:30の

平均気温である。

気象観測所の気温データは10分間隔で記録・公表されており、例えば12時のプロットは

11:30~12:30の1時間平均気温を表している。

上図は各地点の平均気温である。下図は気象観測所の気温を基準とした気温差、

プラスは気象観測所よりも高温であることを表す。

防災公園

まず、連続観測した防災公園と気象観測所の比較をしてみよう。気温差は下図の緑で

示されるように、昼間の正午前後は4日間とも+1~+2℃ほどの高温である。防災公園

では、第1日目の夜間は強い放射冷却により気温差は-5℃前後の低温となっている。

図67.10 気温の時間変化(上図)と気温差(下図)。赤:移動観測点、緑:防災公園、

黒:気象観測所。気温差のプラスは気象観測所に比べて高温、マイナスは低温を表す。

上図赤印の29日正午~30日正午:岬海岸展望台、30日13時~31日12時:旧室戸岬

小学校、31日13時~1日11時:気象観測所露場フェンスの東側での観測値

第2日目も同様に気温の下降は大きかったが夜半から風速が強くなり、22時

(横軸=44時)ころから放射冷却は中断されて夜間の気温差は-3℃ほどである。

ちなみに、22時~翌6時までの観測所の測風塔における風速(露場の南約500m、

室戸岬灯台の北側の標高161m、風速計の地上高度は21.8m)を比較してみると、

第1日目は北西4.4m/sに対し第2日目は北東7.4m/sである。観測所の風速は防災公園

上空の風速を代表すると見なされ、上空の風速が夜の放射冷却を弱めたと

考えられる。

これに類似する観測例がある。福島県の吾妻小富士(旧噴火口の盆地、直径450m、

深さ70m)における放射冷却の

観測によれば、山頂(盆地の上端)の風速が5m/s以上になると、放射冷却によって

冷気層ができかけても風のかき混ぜ作用により破壊されてしまう(近藤、1982;

近藤ほか、1983)。規模と地形は異なるが、同じようなことが室戸の防災公園でも

生じているだろう。ここは完全な盆地ではなく、南北には山があり、平野の東の方ほど

標高が高い谷地形である。

備考3:放射冷却

晴天夜間には、大気中の水蒸気や二酸化炭素などが放射するエネルギー(目に見えない

波長の長い赤外線放射)よりも、地表面から天空に向かって放出される放射エネルギー

が大きくなり、地表面の冷却は大きくなる。周囲に斜面や樹木があれば、そこで冷却

された冷気か下のほうに流れてきて溜まる。そのため、盆地状地形では風が弱い晴天

夜間、特に秋から冬の乾燥した日の放射冷却は大きくなる。

岬の上の測候所でも同じように放射冷却が起きて地表面付近に冷気ができるが、冷気は

重いので山の下へ流れ出ていき、結果として平地に比べて気温は下がらない。

盆地状地形(盆地や谷間)では、周囲からの冷気が溜まり、平地よりも夜の冷え込みが

大きくなる。

ただし、都市の高層ビルが密集したビルの谷間(極端な盆地・谷間に相当)では、

天空の見える割合が少なく、放射冷却は弱くなる。

都市における夜の気温が下がりにくくなった理由の一つである。そのほか都市では、

コンクリートで建築物も道路も覆われ熱的な性質(熱伝導、熱容量)が変ったことも

夜の気温を下がりにくくしている。

第3日目の夜(31日の夕方~1日の朝)も22時~翌6時は北東7.0m/sの風速で、雲も出て

きたので夜間の気温は前2日間より高温であった。昼夜24時間の平均気温は気象観測所

よりも0.48℃の高温である(後掲のまとめの表67.1)。

移動観測点

次に移動観測点(図67.10の赤印記号)について見てみよう。

第1日目(12時~36時)

の岬の海岸展望台では、昼夜ともに観測所より0.5~2℃程度高温である。24時間平均

値で1.33℃の高温である。標高差160m[=185-(15+10)]からすると1.0℃ほどの

違いがあってもよさそうだが、余分の0.3℃は暖かい海水温度(24℃)の影響である

のかもしれない。これは長期観測から確かめるべき課題である。

第2日目(横軸=36~60時)の旧室戸岬小学校では、正午過ぎの気温は観測所よりも

1~2℃高温であるが、17時(横軸=41時)ころからは観測所より低温となる。

しかし、前記の防災公園と同様に風速が強まり夜間の放射冷却が中断されて、

23時(横軸=47時)以後は観測所より0.2~1.2℃ほど高温となった。24時間平均で

0.2℃ほどの高温である(表67.1も参照)。旧小学校では防災公園ほど夜間冷却は大きく

なれないのは、冷気が溜まりにくい傾斜地(運動場は平坦であるが周辺が傾斜地)

であるからである。

第3日目は気象観測所の露場フェンスの東側で観測した。観測時間中の測風塔では

北東~東北東の風であった。「K74.露場風速の解析

―室戸岬」の図74.7下 によれば、測風塔の風向が北東~東のとき、ここでの

風向は測風塔と殆んど同じである。実際に目視でも北東~東北東の風であった。

露場フェンスの東側は平坦部分の幅は2m程度しかなく、その東側は標高差数mの崖

である。日中は地表面に近いほど気温が高く、高度が増すほど低温の鉛直分布がで

きている。そのような鉛直分布を持った空気塊が、北東寄りの風で崖上の高度

1.2m(温度計の吸気口の高度)に登ってくると、やや低温の気温が観測される

ことになる。

実際に12時30分~15時30分の平均気温は露場内の気温より0.22℃の低温となっている。

夜間の18時~翌朝6時の平均気温を比べると、0.02℃の低温である。ちなみに夜間

の測風塔における平均風速=6.6m/s、これを露場の高度1.6m(以前に、露場で風速を

測った高度)に換算すると、6.6m/s×0.28=1.8m/sとなり、温度計付近での風速は微風では

なく気温観測には適当な風であったと見なされる。この比較から今回の3日間の気温観測

の誤差はほとんど無かったと考えてよい。

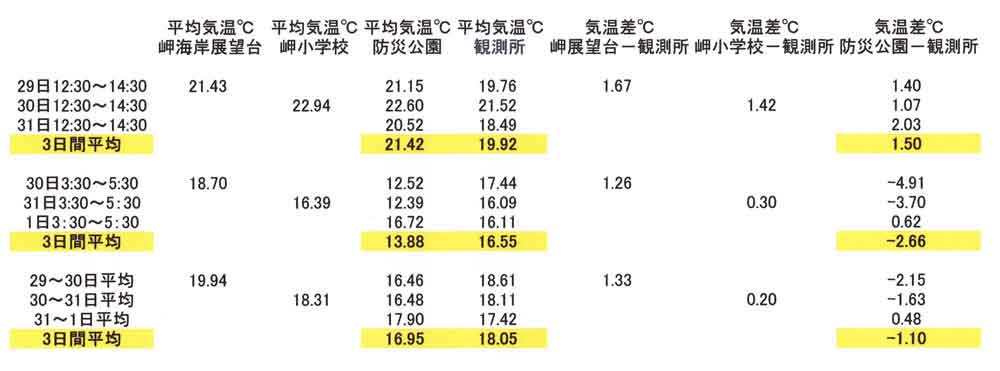

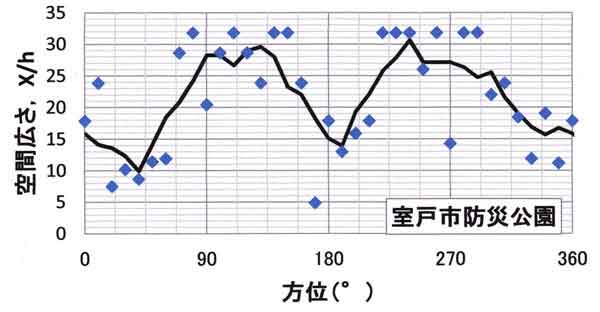

表67.1は気温観測のまとめであり、昼の2時間と日の出前の2時間、及び24時間平均値

を示してある。3日間の平均では、防災公園では昼の気温は1.50℃の高温、夜間は

2.66℃の低温、24時間平均では1.10℃の低温である。

岬の海岸展望台と旧室戸岬小学校ではわずか1日間の観測であるが、展望台では昼夜

ともに気温は観測所より高温、24時間平均で1.3℃の高温である。旧小学校では日中

は1.4℃程度の高温であるが、24時間平均値は天気状態によりプラスやマイナスに

なることがあると考えられる。

表67.1 気温観測のまとめ、昼12時30分~14時30分の平均気温と早朝3時30分~5時30

分の平均気温、および昼から翌昼までの24時間平均気温と気温差の比較。

67.4 まとめ

室戸市内の3か所で2013年秋に気温の試験観測を行い、標高185mの

室戸岬気象観測所の観測値と比較した。3か所の標高はいずれも10~15mである。

観測した3日間は、おおむね晴、ときどき雲が出る天気であった。

(1)波打ち際から約100mの岬の海岸展望台では、昼夜ともに観測所より高温、

日平均気温は1.3℃高温である。1.3℃のうちの1.0℃は観測所との標高差で生じる気

温差、海水温度(24℃)の影響が0.3℃ほどあると考えられる。これは長期観測から

確かめなければならない。

(2)海岸から130mほどの距離にある旧室戸岬小学校では、昼は観測所より1~2℃

ほど高温、微風の晴天夜間は観測所より4℃ほど低温となるが、風が出てくると

逆に1℃ほど高温になった。

(3)海岸から1.2km内陸にある防災公園における3日間の観測では、昼は観測所

より1.5℃ほど高温になるが夜間は低温となり、風の弱い日の朝方は冷え込みが

激しく観測所より5℃以上低くなる日があった。この異常な低温は、盆地の特徴であり、

晴天夜間の強い放射冷却によるものと考えられる。

要約すると、海岸では気象観測所より昼夜ともに1℃余り高温であるが、内陸に進む

にしたがって日中は高温になるが夜間は低温となり、24時間平均では観測所とほぼ

等しい気温に近づき、逆に低温となる場合もありうると予想される。ただし、

この傾向は海水温度と気温の差や日射の強さが季節変化するので、季節によって

違ってくると考えられる。

海水温度の影響の例として、2013年8月の晴天日に相模湾から海風が吹くとき、

海水温度=27℃、海岸の波打ち際の気温=27.7℃のとき、平塚市内の海岸から

1kmの気温は海岸より2℃高温、5kmの気温は3℃も高温となった。

これらの観測例からすると、室戸では海岸に近い所では海水温度の影響により、

冬は暖かく夏は涼しくなると考えてよい。

気象台の統計によれば、室戸岬では冬日(日最低気温が氷点下の日)は

めったに起こらなく、暖地である。夏についてこの3年間平均値で比較すると、

真夏日(日最高気温が30℃以上の日)の年間値は、高知で75日、室戸岬で20日である。

寝苦しい熱帯夜(日最低気温が25℃以上の日)の年間値は高知で31日、室戸岬で14日

であり、室戸岬は、夏も過ごしやすい気候である。

行当岬や室戸岬周辺の段丘上の標高50m~200mにある耕地では気温の季節変化は

小さく、それに適した作物が生産されている。

参考文献

近藤純正、1982:複雑地形における夜間冷却―研究の指針―.天気、29、935-949.

近藤純正ほか、1983:盆地内に形成される夜間の安定気層(冷気層).天気、30、327-334.

佐山仁重、1996:高知と室戸岬の年平均気温の経年変化および室戸岬町津呂の熱帯夜

日数.大阪管区気象台 技術情報、No.84、23-26.

図67.6 旧室戸岬小学校の運動場、赤矢印は観測地点。

図67.6 旧室戸岬小学校の運動場、赤矢印は観測地点。