2003年のらぴすらずりIXxにつづく2年連続の本戦出場はできませんでしたが、 特別戦に出場しプロペラ推進による相手マシンの押し出しの有効性 を観客にアピールしました。

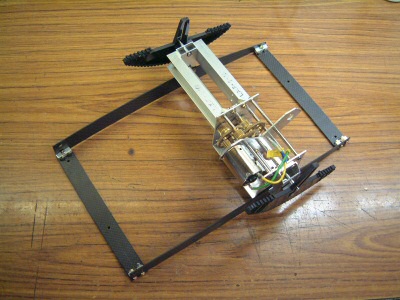

図1:らぴすらずりX.5での修正点

今回の主な変更は、

3章5条4の「ギアボックス制限規定の解除とモータ制限規定の導入」と

4章6条7の「相手に絡まる、または周囲に危険を及ぼすアームの禁止」

の2点です。

このルール変更に対応するために腕先端部分と脚機構の設計変更を行いました。

また「らぴすらずりIXx」運用中に判明した不具合点に対応するため、 ファンガード及び後方下段の設計変更を行いました。

全体として「らぴすらずりX.5」のコンセプトは 「らぴすらずりIXx」と同一です。 新規技術を導入せずに不具合修正のみを行い、 手堅いマシンを少ない製作部品点数で実現する事を目指しました。

図1にらぴすらずりX.5の全体図を示します。 このうち、青で示された部分について修正を行いました。

しかしこのような相手と絡むアームはルール上の疑義が発生したため、 らぴすらずりX.5では新しく相手を押すアームとして金枠を作成しました。

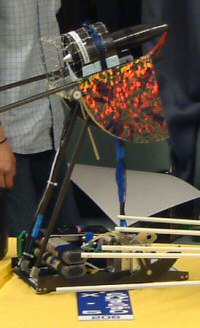

図2:らぴすらずりIXxのペイロードリボン

(腕先端部分)

また、らぴすらずりIXxでは着地したアームが跳ねて相手の上を飛び越えるという 不具合が発生していたので、アーム先端にクッションをつけて着地したアームが 跳ねないようにしました。

最後に、相手に対する視覚的効果を狙って 枠にはホログラフシートを貼りました。 このホログラフシートは上側だけが固定されていて、 アーム展開時や相手アームと激突した時の抵抗になりません。

図3:金枠の模式図↑

図4:金枠の写真→

そもそも、 らぴすらずりシリーズの脚は走行審査を突破するためだけ に必要だったのですが、 走行審査自体は単に「350mmの平地を30秒以内に走破する」というものでした。

つまり通常のかわさきマシンの脚機構が備えるべき「高速性・旋回性・走破性」 はこの走行審査専用の脚には不要であり、それどころか らぴすらずりIXxで明らかになったように 実は後進も不要でした。

さらなる機能の軽量化を追求した結果、 「いっそのこと旋回機能も無しでいい」という結論に達し、 右側脚機構と左側脚機構を一つのモータで駆動する事としました。 この結果、ギアボックスの半分とモーター1個を省略でき、 マシンの軽量化に貢献しました。

図5:簡略化された脚機構(モータ・ギアの半分が省略されている事に留意)

そこで急遽ファンガードを補強してプロペラが飛び出さないようにしましたが、 プロペラが針金製のファンガードに当たって折れてしまったら、 やはり破片が飛び散るうえ、試合続行も不可能となります。 そこで、プラスチックの網を使って プロペラを折らずに抑え込むソフトなファンガードを作りました。

実際にはプロペラが外れるような事故は発生しなかったので、 幸いにもファンガードが活躍する事態は起こらずに済みました。

図6:ファンガード

図8に示すのは1997年の初代らぴすらずりの装飾です。 アームの1箇所にだけ青と黒のビニールテープを並べて巻いて、 シンボルカラーの青と黒を示しました。

一方らぴすらずりX.5ではアームの根元の板にホログラフシートを貼り、 その上にマシンロゴを大々的に印刷しました。 光をきらきらと反射するホログラフシートを金枠にも採用したことで、 マシンの印象を決定づける結果となりました。

図7:らぴすらずりX.5の装飾

図8:らぴすらずり(初代)の装飾

| 全長(スタート時) | 310mm |

| 全高(スタート時) |

約2000mm

「らぴすらずりIXx」を抜いて歴代2位 |

| 全長(展開終了時) | 約2050mm(歴代8位) |

| 全幅 | 展開前245mm/展開後400mm |

| 重量 | 3120g(バッテリーを除く本体1880g) |

| 電源 |

単5アルカリ乾電池4本(制御電源用)

ニッカドバッテリー2本(2400mAh,10セル 主電源用) |

| 動力 |

コンスタントフォーススプリング×2本

実委支給ギヤ(モータ1個としたもの) アーム展開用サーボモータ×1 DCブラシレスモータ×1(ダクテッドファン用) |

| 所要展開時間 | 1秒弱 |

| 歩行形式 | 補正足先機構を持った脚による2足歩行 |

| 歩行速度 | 約150mm/s |

| 試合 | 対戦相手 | 結果 |

| 予選第1回戦 | ギガマイスター | スタート直後に相手をコーナーに押さえつける。 押さえ込み一本勝ち |

| 予選第2回戦 | 刀狩り | 相手のエアボンベをアームで押さえつけ、ロープに2回接触させる。 有効2本取得で 合わせ1本勝ち |

| 予選第3回戦 | 彗星SYNDROME | 相手をアームで押さえつける事に失敗。 押さえ込み一本負け |

| 敗者復活戦 | USO800 |

相手マシンをアームを使って押さえつけ、コーナーロープに接触させたものの、

その直後に相手のロール軸方向無限回転アームによってアームを折られる。

相手マシンはその後ロープに接触し続けたが、 結局アーム破断の20秒後に審判は 有効を宣告した。 |

| 相手をアームでとらえる事ができず、アーム先端が場外接地する。 審判は直ちに相手に場外接地による 有効一本 を与えた | ||

| 相手をアームでとらえる事ができず、アーム先端が場外接地する。 審判は直ちに相手に場外接地による有効一本を宣言し 合わせ一本負け | ||

| 特別戦 | しろやぎ04 | 試合開始直後に相手を抑え込む事に成功。 押さえ込み一本勝ち |

| かわロボJr審判用パンダロボ | 相手をコーナーに閉じこめる事には成功したが、 パンダロボが小さすぎてロープ際に抑え込む事はできなかった。 実質的に引き分け |

らぴすらずりX.5は上記のように、 土曜日の予選で4試合、日曜日の本戦で2試合を戦いました。

敗者復活戦ではらぴすらずりX.5のアームによって相手マシンがロープに接触し、 ロープが激しく揺れているにも関わらず審判が有効を宣告しない一方、 らぴすらずりX.5のアームの場外接地については直ちに有効が宣告されるなど、 疑念の残る判定結果となりました。

図9:らぴすらずりX.5(敗者復活戦後)

敗者復活戦終了時点では、図9に示す様に破断してしまっていたアームですが、 特別戦出場の報を受けて急遽修理を行い、翌日の特別戦に間に合わせました。 結果として、カーボンファイバーパイプの補修の実績をさらに積む事ができました。

その原因は二つあると考えられます。

ペイロードリボンの代わりに採用した金枠が重く、

またトリガー機構の剛性が低かったため動作が遅く、

結果としてアームの展開が遅くなっていた事。

もう一つは金枠の質量増加によって発生した遠心力により、

アームの飛距離が想定より若干長くなり、

相手マシンの正面に正しく降下できなかった事です。

これは対彗星SYNDROME戦の敗因となり、

対刀狩り戦でもあと一歩のところで敗北を喫する危機を招きました。

他方でらぴすらずりX.5は以下の二点を達成する事に成功しました。 つまり、一つは事故なく全試合を完了した事、 もう一つは特別戦に出場する事で、 参加者・大会関係者・観客の前でプロペラ推進の有効性をアピールできた事です。 その結果「ロボコンマガジン」だけでなく 「週刊アスキー」にも写真入りで紹介されました。

近年「異色」とされる機体がその看板を降ろし、 あるいは特色ある機体が参加しなくなっていく中で、 「らぴすらずり」シリーズの異色性は今後も重要度を増していく と考えられます。

| 2003年10月 | 「らぴすらずりXI」「らぴすらずりXII」の構想設計スタート | |

| 2004年3月 | ルール変更を受けて「らぴすらずりXI」のアイデアを 「らぴすらずりX.5」として具体化 | |

| 2004年3月 | LIXxの要改善点を決定。それに基づき設計開始 | |

| 2004年4月 | 脚機構の修正案決定 | |

| 2004年6月初旬 | 製作開始 | |

| 2004年7月初旬 | 「金枠」の採用決定 | |

| 2004年8月1日 | 第1回展開試験 | |

| 2004年8月14日 | 第2回展開試験 | |

| 2004年8月21日 | 第11回かわさきロボット競技大会予選参加。

特別戦出場マシンに選ばれる |

|

| 2004年8月22日 | 第11回かわさきロボット競技大会特別戦で プロペラの有効性をアピール | |

| 2004年9月 | 「週刊アスキー2004年9月14日号」 「ロボコンマガジン」に写真が掲載される | |

| 2004年10月11日 | 展開速度向上の実験のため改造 | |

| 2004年10月23/24日 | ロボット技術研究会の工大祭展示に参加 |