|

|

|

<橋本市>

商店街を抜けたあたりで、倉が続くすばらしい造りの建物がある。

造り酒屋の母屋のようだが、そのまま侍が出入りしてもおかしくない。

こんな家が昔はたくさんあったのだろうか。純日本風の建物はいつ見ても落ち着いた雰囲気がある。

ガイドブックでは、玄関に馬止めも残っているというが、確かめてはいない。

ただし、古来からの日本建築は、開放感が少し足りない気がする。中に入れば明かり取りなど工夫されているのだろうか。

倉だから窓が少ないのか。景色としてはすばらしい。

その造り酒屋の前を過ぎてすぐの民家の軒先に、慈尊院への道を示す道標があるが、鉢植えの花瓶などと混じり合い、その役目を果たしていない感じである。

大和街道は、国道24号線を渡り、中谷川を越える。

くねくねとした道を行くと、嵯峨谷川にかかる嵯峨谷北橋を渡る。このあたりから高野口町である。 高野口町にはいると、今まで以上に古風な家並みが続く。歩いていても楽しい。日本人は色としては、白と茶色が好きなのか。ともかくこうした漆喰と茶色の板壁を見ると落ち着く。高野口町にはそうしたお家が多い。この町並みは京都や奈良にも負けていない。宣伝をうまくすれば、もっとたくさんの人が訪れるのではないだろうか。ただ時代の波がそれらいい雰囲気の、町並みの連なりを分断しつつある。

ババタレ坂を上ると大きな交差点があり、信太神社参道と書いた道標がある。

大和街道はJR和歌山線の踏切に向かい、まっすぐに延びている。

|

(軒先のかわいい地蔵さん) |

(時代劇が撮影できそうな風景) |

(商店街を示す看板) |

(古い造り酒屋さん) |

(何となくわびしい道標) |

(ババタレ坂の商店街) |

(何やさんかしらないが屋根が面白い |

(松の形もクラシックである) |

|

<名古曽廃寺跡>

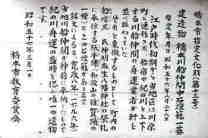

橋本市高野口町名古曽に「護摩石(ごまいし)」と呼ばれる大きな石が残されている。

その昔、祈親上人(きしんしょうにん)がここで護摩を修したとの言い伝えによりこの名がある。

この石は長さ223センチメートル、幅133センチメートルで、中央に直径44センチメートルの心柱を受ける孔がある。

さらにその中に仏舎利(ぶっしゃり)をおさめる孔がうがたれています。これは古代寺院の塔の心柱をすえる心礎(しんそ)と呼ばれる礎石で、平成元年度の発掘調査により一辺が約9メートルの規模をもつ塔跡であることが確認された。

平成2年度の発掘調査によって、塔跡の西側から東西約15メートル、南北約12メートルの規模をもつ金堂跡が確認された。これにより東に塔、西に金堂を配する法起寺式伽藍配置であったことが明らかになった。

|

|

|

JR高野口駅の前にクラシックないい旅館がある。中に人力車が飾ってあった。

老舗旅館なのである。

こういう旅館でゆったりとくつろげたらいいだろうと思う。高野口町を歩いて、この町の良さを再認識した。

和歌山はその歴史をきちんときちんと残している。

高野口町は、道路が今ほど発達していないときは、高野山への玄関口として栄えたのだろう。その名残か町に何となく余裕と艶がある。

|

|

(古い造りの旅館葛城館。3階建てである) |

(なかなか面白いJR高野口駅) |

(街道を外れてもいい町並みがある) |

|

高野口駅、住吉神社常夜灯を過ぎると用水路と並行する道となる。

まわりは田畑と新しい家とが入り交じった地域で、驚いたことに牛を飼っている農家があった。

それも雰囲気的に、田掻きをするような茶色の牛である。昔は米を作る農家には牛がいたが、今はこうした牛小屋を見ることはなくなった。

応其団地前を通り、用水路が切れるところからまもなく橋本市になる。

橋本市に入って小さな祠をみたり、生地岩見守掘割りを見たりしながら、道標に導かれて歩く。

山田川にかかる山田橋、市脇川にかかる市脇橋をわたり、しばらく行くと弘法井戸がある。

案内碑には大師の井戸と書かれているが、しかし弘法大師はあちこちに井戸を掘ってる。

熊野古道を歩いても、時々弘法大師が掘った井戸と出てくる。温泉もある。

科学者だったのかなとも思うが、スーパーマンだったのは間違いない。

この橋本市だけでも2カ所ある。

高野口町から続く古い町並みは、橋本市でもそのまま引き継ぎ、いかにも古道らしい雰囲気で歩くものを楽しませてくれる。

道そばに、巡礼観音がある。

橋本川にかかる松ヶ枝橋をわたると、本町商店街がある。

私はこの本町商店街が好きである。

昔ながらの、暖かさのある商店街である。

こうした古い町並みを見ていると残しておきたいし、しかし時代の進歩に取り残されるというジレンマを感じる。

和歌山から橋本まで歩いて感じたのは、この立派な旧街道を、そのまま残してヨーロッパのロマンチック街道ではないが、道をテーマパークのようにして残しておけないかということである。

かなりのお金と、地道な努力を必要とするが、県民とすればやはりこうした歴史は、きちんと後世に伝えたい。

コンビニ時代には、無理なことなのだろうか?

|

(牛小屋には2頭の牛がこちらを見ていた) |

(お地蔵さん) |

(ここから橋本の町並みが一望できる) |

(これが観音寺か?) |

(右こうや、左京大坂の道標) |

(生地岩見守の碑) |

(本町商店街入り口) |

(アーケードの中。少し寂しい感じ) |

|

|

|

橋本駅前周辺は、昔ながらの建物が目立っていた。

粋な建物が多い。下の写真のように、ふと見ると木造3階建てだったりする。

漆喰と木の外壁とのトリミングがいい。

家全体に風格がある。ただし、老朽化したところが多い。

今これだけの普請をしようと思えばかなりのお金がいると思う。

そのあたりがジレンマの元になっている。

町並み保存に行政が補助金でも出さない限り、こうした立派な建物はなくなっていくのかも知れない。

橋本の中心街の、本町商店街の入り口の橋のたもとに、一里塚がある。

和歌山から11里とあるから、44km地点である。

しっとりとした、感じのいい祠が建っている。

昔は一日20km歩くとして、ここ橋本は二日目の宿場であったろう。

そして街道筋には、いろんなお店が建ち並んでいるので非常に賑わったのではなかろうか。

道の途中に、巡礼観音があり、ここでなくなった巡礼が持っていた観音様を祀っている。

志半ばで倒れてさぞ無念であったろうが、時代を超え祀ってもらっている。

祠の右手に大きな椋の木があり、樹齢300年から400年という。

大和街道は、本町商店街を抜け、いったん国道に出、橋本古佐田郵便局から少し行ったところで左折する。

突き当たりに道標があり、そこから10mほど西に行ったところに井戸がある。

これが弘法井戸だと思うのだが看板もなにもなかった。

この井戸は20年ほど前に訪れた時は、簡単な蓋をしており、手で汲み上げていたように思うのだが記憶違いだろうか?

街道は再び国道に出る。

|

|

|

|

(なんと木造3階建てである。) |

(お医者さんの看板) |

(橋本駅前の文学碑) |

(巡礼観音 |

(右高野の道標) |

|

<応其寺>

応其寺は、JR橋本駅近くにある。くねくねとした路地の突き当たりのような所に門がある。

ここを開祖した、応其上人(1537〜1608)は、もとの近江の武士であり、主家滅亡後出家したあと、高野山で木食の修行をつんだという。

天正13年(1585年)豊臣秀吉の紀州征伐から高野を救い、その信任で木食興山上人といわれた。紀ノ川に橋を架け、街を開き塩市をはじめた橋本開基の恩人であるというが、こうしてみると町にとっては、弘法大師より役に立ってはいないか。もっと大事にしても良さそうである。

応其寺は上人が天正15年に建てた里坊だという。

以前来た折りは、案内看板は木で作られていたが、最近立派な石造りのものに変更されていた。

|

|

|

|

(左こうや、きみいでら 右いせ、なら) |

(昔は手で汲んでた) |

(愛宕大権現社) |

(愛宕大権現) |

|

橋本駅からの道と国道24号線の交差点に、現代の道標がある。

その三差路を越え国道を少し歩くと、線路と並行して少し下りの道がある。

大和街道はそこで24号線と分岐する。分岐からまもなく、妻の杜神社がある。

小さな祠があり万葉歌碑とその説明板がある。

妻の杜からしばらく歩くと、南海高野線とJR和歌山線が交差する。

ちょうど南海電車が走ってきた。フロントマスクを写真に撮りたかったが、デジカメのスタンバイが遅く取り逃がしてしまった。電車の後方に見える橋がJR和歌山線である。

大和街道は、その後再び国道24号線と合流し、ガソリンスタンドとの交差点を国道から離れて右に折れる。

ここの信号は全く自動車優先で、青信号までかなり長い間待たなければならなかった。

信号を渡ると、道が狭く気を付ける必要がある。

最初に出会う建物が西光寺で水子のお地蔵さんがたくさんある。

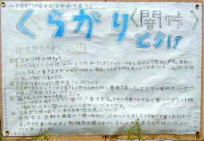

西光寺を出て橋を渡るとすぐが、暗峠で、この峠の山へんが逆さまになっているが、これはその昔非常に難所であった名残という。しかし現在はその跡形もない。

街道は、田畑の中や住宅地の中を通り、JR下兵庫駅手前の踏切を渡っていく。

|

(妻の杜横の家具屋さん) |

(JR電車) |

(水やりの瓶が面白い) |

|

<妻の杜神社>

|

(暗峠。山へんに注意) |

(児童が書いたと思われる峠の由来 |

(かわいい神社) |

(路傍の石仏群) |

|

線路を越えるとすぐに、白石稲荷がある。かわいい稲荷で、男前な狐が守っていた。

周りは畑で農作業をしている人が多かった。

さらに東進すると高橋川がありそこにかかる西岡橋の両方のたもとに、地蔵堂がある。

一里塚あとという。そこからは商店街となる。

商店街中程に隅田郵便局があるが、そこを左折れすると隅田八幡神社に行き着く。

街道から少しはずれるが、一度見ておくのもよいと思い神社に向かった。

神社は直線道路の突き当たりにあり、門にはいるとまず天井の龍の絵が目を引く。

絵そのものは大きいが少し貧相な龍である。

隅田八幡神社から再び街道に出て商店街の道を歩いていくと、小さな坂となり、国道24号線と交差する。

街道は国道を渡る。渡りきって少し東進したところに10体を超える地蔵さんがある。

|

(お地蔵さんたち) |

(万葉歌碑の道向にある真土山歌碑) |

(橋脚は、京阪奈高速の橋脚 |

|

(大明神祠) |

(お稲荷さんの狐) |

(真土山歌碑) |

|

(誰かに似てるお地蔵さん) |

(一里塚あとに建つ祠) |

(微妙なところに設置されている |

|

|

<隅田八幡神社>

隅田一族が心のよりどころとしていた隅田八幡神社には、わが国最古の人物画像鏡が納められているという。

国宝の指定を受けている。

10月中旬の例祭があり、山車や神輿が出て境内での練ったり、お旅所までのお渡りの神事が営まれる。

紀北地方ではかなりメジャーな祭りである。

当日は日がよかったらしく、赤ちゃんのお宮参りに親子が来ていた。

|

|

|

|

|

|

|

|