|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 熊野古道といえば、畿内から紀州・熊野三山へと通じる由緒ある参詣道です。 熊野古道は京都の街中にもあります。熊野詣をした天皇の熊野詣の旅は当然京都から始まっています。 私も京都を歩きました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

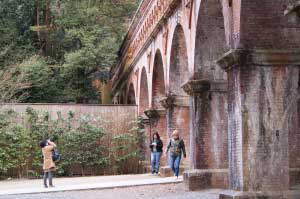

| <南禅寺> 電車と地下鉄を乗り継いで、南禅寺についたのは11時であった。  訪れるのは20年ぶり位である。 南禅寺は、瑞竜山太平興国南禅禅寺と正称し、禅宗の臨済宗南禅寺派の総本山ということである。 740年前の文永元年(1264年)に亀山天皇がそのもとを築いたという。 ここの方丈は国宝で、襖絵などは見事なものばかりである。 境内を走るレンガ造りの水路はローマ風で、町の水路や護工事などもせめてこんなセンスで作ってほしいと思う。こんな造形物なら時を経ても古さを感じないし、暖かみがある。 境内にはたくさんの観光客が来ていた。外人が多い。外国の旅人は、南禅寺でもそうだが石庭などが好きなようで、いつまでも座っている人が多かった。 私もこうした庭を見るのは好きである。 隙のない、それでいて余裕すら感じる造形物に、見入ってしまう。外国の古い建物や庭などは、対称なものが多く面白味に欠けるが、日本のそれは端正でありながら流れがあり、いつも新しい発見がある。 南禅寺とともに南禅院を見た。 小一時間南禅寺を見て回り、出たのは昼を少し過ぎていた。 昼食を湯豆腐でと考えたが、どうも高すぎた。それに積極的に食べたいほどの味でない。 南禅寺参拝の記念に、方丈の障壁画と屏風の絵の絵はがきを買った。 写真は、2016年3月11日に再訪したときのものである。

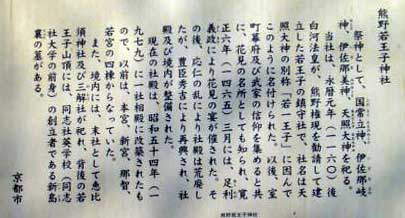

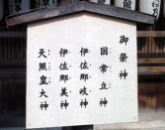

<熊野若王子神社> いよいよ熊野若王子神社(くまのにゃくおうじじんじゃ)に向かった。  神社は小降りであるがいい雰囲気であった。 いただいたパンフレットには、 「哲学の道起点」「東山36峰のふもと」とあった。 由来は、永歴元年 (1160年)後白河法皇が、熊野権現を禅林寺(永観堂)の守護神として勧請し祈願所とした、正東山若王子の鎮守であったが、明治初年の神仏分離によりここだけが残ったという。 夷川通りに鎮座していた室町時代作の恵比須を祀っている足利尊氏、義政が、この地に花を愛で宴を開いたと伝えられている。 ここの山中に滝があり奇岩老樹も多いと説明にあったが、一度ゆっくりと、ここ東山を散策してみたい。 社殿は、昔は、本宮、新宮、那智、若宮などがあったが、現在では一社相殿ということである。 本社は、国常立神、伊佐那岐神、伊佐那美神、天照大神。末社は、夷川恵比須社、三解社、山神社、滝宮社がある。 進学や縁結びの神様で哲学の道を訪れる人に人気があると書いている。 朱印をもらっでたのは1時であった。朱印には、京洛東那智とあった。 この近くに新島襄氏の墓があるのだがそこはパスした。 哲学の道を少し歩き、丸太町通りを平安神宮の方に向かった。

<熊野神社> 地図を見ながら西に歩き、大通りに出て、平安神宮をめあてに歩いた。 じつは、熊野若王子神社に行った折、j神社に置いていたパンフレットに、京都十六社朱印巡りというイベントがあり、ここ岡崎神社も含まれていた。もちろん、これから行こうとする、熊野神社、新熊野神社も十六社のうちにあった。 岡崎神社で頂いたパンフレットの由緒略記には、 「桓武天皇、延暦十三年(七九四)に平安京遷都の際、王城守護の為平安京の四方に建立された社の一つで、 都の東にあたる事から東天王と称した。 清和天皇貞観十一年(八六九)勅命により社殿を造営し、播磨の国広峰(現在の兵庫県姫路市北方)より、祇園牛頭天王(素戔嗚尊)等を迎え祀り悪疫の収まりを祈願した(諸社根元記)。 平家物語では、東天王を官幣四十一所の一つに加えている。 冶承二年(一一七八)に、高倉天皇の中宮御産の奉幣を賜った。 皇室の御崇敬は厚く、各時代に官弊を賜り、特に後醍醐天皇は元応元年(一三一九)に当社を御再建、正一位御神階と御神宝を賜る。室町時代享徳元年(一四五二)征夷大将軍足利義政により修造、幕府とも関係が深い」 とあった。 岡崎神社を出て、聖護院方面に向かったが、途中、いろんな神社があった。須賀神社は交通神社ともいい、交通安全の神様だそうで、きちんとお参りした。京都の神社をきちんとまわれば、無病息災、縁結び、交通安全などなど、いいことずくめとなる。これで私は100才を超えて生きられるかも。 聖護院は、何となく入る気がしなくて、パスした。 熊野神社は東山丸太町交差点の西角にある。 回りの建物におされているが、歴史を感じさせるいい雰囲気であった。 朱印帳に挟んでくれた由緒略書には、 「当社は伊弉冉尊を主神とし、相殿に伊弉諾尊、天照大神、速玉男尊、事解男尊を祀っている。 社伝によれば、弘仁二年(811年)紀州熊野大神を勧請したのに始まると伝えられる。 嘉承年間(1106~1108年)増譽僧正は聖護院を建立し、当社を鎮守神とし、別当を置いて管理した。 平安末期、後白河法皇は度々熊野詣を行ったが、当社にも厚く尊信を寄せ、同法皇が勧請した熊野若王子神社、 新熊野神社とともに京都の熊野三山として、崇敬を集めてきた。 応仁の乱により焼亡したが、寛文六年(1666年)聖護院宮道寛法親王の命令により再興され、 その寺域は鴨川に至る広大なものであった。 天保六年(1835年)にも大修造が行われたが、その後、大正二年(1912年)の市電軌道敷設により社地をせばめられた。 祭礼は四月二十九日神幸祭、五月十六日例祭が行われる」 とあった。

<大将軍神社> 熊野神社をでてから南に歩き、八坂に向かった。 真っすぐ大通りを行くのも芸がないので、路地を歩いた。 途中の路地に大将軍神社があった。 そこで年配の方がキャノンの超広角でしきりと板塀を写真に撮っていた。 「なにをお撮りになっているのですか?」 「いえね、この板塀の模様がおもしろくて撮っているのです。どうですここから流れるように模様があるでしょう。 これが写真になると、大きな浜のようでもあるし、波のようでもあるしおもしろいのです」言われてみれば、非常に面白い形で、杉板に模様が浮き出ている。写真の楽しみのひとつをみた。私もまねして撮ってみた。 写真がやめられないところはこの辺にある。 あたらしい被写体はいくらでもある。 カメラマンは、すでに七十歳は越えているとおもわれるが、写真は年をとってもこうして楽しめる。 神社は面白い形をして鎮座している。 境内隅に馬小屋があり、木馬があった。その昔は生きた神馬だったのだろう。 「大将軍神社は、西賀茂の産土神で、主祭神磐長姫命ほか4柱をまつるという。 創建、由緒についてははっきりしないが、平安時代には官衙の瓦を焼いた西賀茂瓦屋がこの近くにあり、 当神社は、その鎮守の社であったともいわれている。 現在の本殿は、天正19年(1591)に造営された上賀茂神社摂社片岡神社本殿を寛永5年(1628) から同13年の間に移建したものという」 そんなことを案内板には書いていた。

<八坂神社> 八坂神社はたくさんの人でにぎわっていた。 朱印を押してもらったが、間に挟まれた説明には、 「八坂神社 由緒 【御祭神】 中御座 素戔嗚尊(スサノオオノミコト) 東御座 櫛稲田姫命(クシイナダヒメノミコト) 西御座 八柱神子神(ヤハシラノミコガミ) 八坂神社は、明治元年まで『祇園社』と称していたので、祇園さんの名で親しまれ信仰されている。 社伝によると、斉明天皇2年(656)に高麗より来朝せる調進副使の伊利之使主が素戔嗚尊を山城国愛宕郡八坂郷に祀り、八坂造の姓を賜ったのに始まる。 日本三大祭りの一つ『祇園祭』や、大晦日から元旦にかけて行われる『白朮詣』など疫病消除を祈る人々の、心の灯として信仰が厚いのは有名である。 と書かれている。 都の発展とともに、日本各地から広く崇敬を集め、現在も約3千の分社が日本各地にあるという。 私の田舎にもあって、やはり『ぎおんさん』と呼んでいる。明治維新の神仏分離にともなって、「八坂神社」と改称したというが、やはり「祇園さん」がいい。 我がふるさと串本では「ぎよんさん」となる。 この御朱印を頂くときに、転写を避けて挟んでくれる由緒書きはうれしい。 あとでそれを見て説明文が書けるからである。味を占めて、以後ずっと、由緒略記などの説明書を挟んでもらった。八坂神社境内にはいると、詩吟を披露していた。 ここ八坂神社と、熊野古道との関わり合いは、余り表に出てこないが、素戔嗚尊を祀る関係から、避けて通れないだろう。 また、私が今回やったように、見物がてらお詣りしてから、南に向かったであろうことは想像に難くない。

<建仁寺> 花見小路通りをジグザグしながら抜け、好きなお寺のひとつである建仁寺に向かった。 しかし建仁寺は、参道や塀の工事中できちんと見ることはできなかった。 祇園の歓楽街に囲まれているが、格式あるたたずまいである。 この寺は、日本に初めて本格的な禅が伝えられたときに建立された、京都で最も古い禅寺という。鎌倉時代のはじめ建仁2年(1202)に創建されたという。 そんな古くていい寺である。 それに、いつ行っても余り観光客がいないのもいい。 花見小路通りは、古い町並みとして有名であるが、マップに載らない昔ながらの町屋や路を探し当てたときはうれしい。祇園界隈を歩くとき、観光スポットから少しはずれたところにいい道がある。 建仁寺を抜けて、八坂の塔を目指して歩いた。時間の余裕があるときの歩きは、いろんな発見があり楽しい。 八坂神社をあとにし、古い町並みの続く、花見小路通りを抜けた。 京都でも、古さと新しさとを兼ね備えた町でもある。古い町並みをきちんと今に伝えているところでもある 外国人もたくさん来ていた。私もここは好きである。 京都に来るとここをいつも歩く。西陣が新しい家並みに変貌しつつある今、京都らしいところがかなり少なくなった。こうしたいい町並みは、いつまでも残しておいて欲しい。 <安井金比羅神社> 建仁寺を過ぎて東に少し歩くと道から鳥居が見える。 初めての神社だったので入った。 安井金比羅神社である。 案内パンフレットによると、ここの神社は、悪い縁を切り、良縁を結ぶ 主祭神の崇徳天皇が、讃岐の金刀比羅宮でいっさいの欲を断ち切って参籠(おこもり)されたことから、当宮は断ち物の崇徳帝により、幸せな男女のえにしを妨げる全ての悪縁を絶ちきってくれるという。 男女の縁はもちろん、病気、酒、煙草、賭事など、全ての悪縁を切っていただいて、良縁を結ぶらしい。その手助け的役割 高さ1.5メートル、幅3メートルの巨石で、中央の亀裂を通して神様のお力が下の円形の穴に注がれていいるという。 なぜ皆がここの穴をくぐっていたかわかった。特に女性は、結構まじめにこの穴をくぐっていた。「しあわせな結婚ができますように」とか、「受験が成功しますように」とか、いいながらごそごそと穴をくぐっていた。 様々なお願い事を書いた形代(かたしろ、身代わりのおふだ)が張ってあり、はじめはとても石には見えなかった。 お願いをする場合は、まず、形代に願い事を書いて、碑の表から裏へ穴を通って悪縁を切り、裏から表へ通って良縁を結び、最後に形代を碑に貼って祈願すると、成就するのだとか。 私も何か断ち切るお願いをしようと思ったけれど、断ち切りたい貧乏神は切れないので、ま、いいか。 また、この神社の見所は、絵馬館があり、絵馬を保存・展示している。 日本中の絵馬を集めているようである。境内にもたくさんの絵馬があり、有名人も上げていた。 絵馬に関心のある人は必見である。

<八坂庚申・五重塔> 安井神社をあとにして、八坂の五重塔に向かった。 少し急な坂道が続くが、 その坂道を、感じのいいアベックを乗せてひいていたので、写真を撮らせてくださいというと、少しゆっくり走ってくれた。と言っても上り坂だから必然的に遅くなる。 出来た写真をよく見ると、書生と当時の女学生のスタイルをしている。こういうサービスがあるのだ。 うれしいだろうね。 とてもお似合いのカップルだった。 大黒山金剛寺庚申堂と号し、大阪四天王寺庚申堂、東京入谷庚申堂(現存せず)と並んで日本三庚申の一つという。 御本尊青面金剛は飛鳥時代に中国大陸より渡来した秦河勝により秦氏の守り本尊として祀られているという。 平安時代、浄蔵貴所が建立した。日本最初の庚申信仰の霊場として信仰を集めてきたという。 現在の本堂は江戸時代・延宝六年(1679年)の再建である。 ちょうど庚申御縁日で、厄除けコンニャクをごちそうになった。 猿形に抜いたコンニャク3個を、いわれるままに北を向いて無言で食べた。 そうすることで無病息災であるという。 交通神社も詣ったし、京都を歩けば、長生きできそうな気がしてくる。 近くの家々には、くくり猿がつり下げられている。 このくくりザルが何者なのかよくわからなかったのだが、頂いたパンフレットに、くくり猿はまさに、お猿さんが手足をくくられて動けない姿をあらわしているらしい。猿は動物である。本能的な欲のままに行動する。 この姿を、人間の中にある、欲望に喩えてあり、人間の中にある「欲望」が動かないように、庚申さんによってくくりつけられているという。そういえば非常に辛そうな姿勢でくくられている。 人間そのもののスタイルでは、あまりにもむごくなるので、猿に置き換えたのか。 粋な町並みの間に、八坂の五重塔がみえる。京都に来ると必ずここに来る。 観寺の五重塔で、聖徳太子の創建で、古い寺蹟をもつという。創建時は南大門、中門、五重塔・金堂・講堂などの伽藍配置があったらしい。 正面に坂があり、人力車が忙しく走っていた。八坂の塔の前でいると、舞子の姿をしたお客さんを乗せた人力車がきた。 これも写真をお願いした。 お化粧がなんとなく板に付かない感じがしているが、古都の雰囲気にマッチしていた。 携帯電話でお互いの姿を撮りっこしていたが、これも時代である。 ひとりが、自分の写った携帯電話の画像を見て、 「だれこれ?」と大声で言った。 人力車の車夫さんにも撮ってもらっていた。 八坂を出て、三十三間堂にむかった。 道は、東大路通りを南に下り、途中、妙法院、智積院がある。 智積院の前を右に曲がり、次の路地を左に行くと塀が見えてくる。

▲ページトップに戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||