(平成24年 6月 30日更新)

石川タニシ(隆史)先輩の、北海道天売島でのガイドの記録です。

H14年から毎年初夏に天売島でウトウの繁殖期に滞在しておられ、

H16年からは井上H(英明)さんも加わり、H17年以降は毎年

4月から6月迄ボランティアとして活動されているとのこと。

過去の記録は、2002年、 2003年、 2004年、 2005年、 2006年、 2007年、

2008年、 2009年、 2010年、 2011年、 2012年の記録へ。

「チベット奮闘記」や、 「ネパール奮闘記」、

「伊平屋島編」や、 「北限のサル編」、 「佐渡アーカイブス編」、

更に日本初記録となったコウテンシに関する、 「コウテンシ総集編」 もあります。

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第11弾平成24(2012)年6月3日~6月15日 |

|

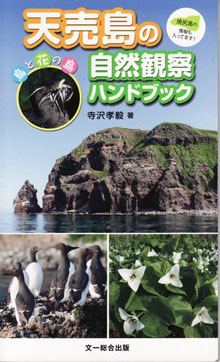

今年3月末に、文一総合出版から『天売島の自然観察ハンドブック』が出版されました。 天売島の野鳥や花の写真満載のハンディーな図鑑とガイドです。この一冊によって天売島 が一段と身近なものとなることでしょう。 天売島を訪れた皆さん、天売島に関心のある皆さん、自然を愛する皆さん方に必読の一冊 としてお薦めいたします。実は私たち2名も写真提供者として名を連ねており、紹介にも 力が入ろうというものです。 |

|

昨年(2011)8月2日2羽のヒナが巣立ち、この年は合計7羽のウミガラスが巣立ちました。

3年ぶりの巣立ちです。消えかかっていた日本唯一の繁殖地が、やっと復活しました。

今年は5月末に28羽のウミガラスを観察しているそうです。 すでに8組のペアと産卵も確認されていますが、カラスやオオセグロカモメなどの外敵から逃れ、 どれほどが巣立っていくか関心がもたれます。環境省は防犯カメラ(?)を設置して観察しています。 |

|

|

ウミガラスの保護に続き環境省はウミスズメの調査を開始しました。日本では天売島が唯一の

繁殖地であろうといわれていますが、生息数や生態などがほとんど知られていません。

とりあえず個体数の調査ということになり、お手伝いをすることになりました。 ウミスズメは夜行性が強く、繁殖期には営巣場所の近くの海上でよく見られるといわれています。 そこで6月8日、夜中の9時半からボートを出し、断崖絶壁の海に出ることになりました。 |

|

小さなボートで漁港を出ると漆黒の闇で何も見えません。調査員がボートのへさきに陣取り、

GPSで位置を確認しながらゆっくり進みます。島の裏側にまわり、営巣地と思われる崖の200m沖

くらいの海上をサーチライトを照らしながら進み、現れた鳥をカウントします。 ウミスズメは数も少なく天売島でも繁殖は数十羽程度と予測されていましたが、この日はなんと 約200羽がカウントされました。最初から驚きの発見であり今後の調査が楽しみです。 |

|

オジロワシは冬鳥として10月から4月ごろまで少数が観察されていました。

『奮島記』第5弾では平成18(2006)年4月20日のオジロワシ幼鳥を紹介しました。

その後毎年のように同じ幼鳥と思われるオジロワシがやってきます。 そしてこの島が気にいったのか、帰るのも年々遅くなり、5月6月でも見られるようになりました。 その姿はたくましい成鳥に変わってきました。いずれ年間を通して天売島に定着し、 所帯をもってくれれば面白いと思っています。 |

|

|

毎年5月には多くの渡り鳥が天売島を通っていきますが、今年は数も種類も不調だったようです。

いつもの主役マヒワやアトリ、イカル、シメなどがほとんど姿を見せなかったそうです。 マヒワのいない年など記憶にないと島の人は言います。6月に入るとこの島で繁殖するウグイスや ノゴマ、アオジ、コヨシキリなどは元気にさえずっていますが、にぎやかなオオジシギの羽音や 叫びはあまり聞こえません。いつもに比べ少しさびしい今年の天売島でした。 |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第10弾平成23(2011)年5月2日~5月8日 |

|

思いもよらず昨年暮れ、「大腸がん」の宣告を受けあえなく入院切腹と相なりました。今年の天売島はあきらめようと心に決めていましたが…。 籠に飼った渡り鳥も春になると北に向かって羽ばたきを繰り返すといいます。不肖タニシも体調の回復とともに旅立ちの衝動に駆られてなりません。毎年2か月、長い年は3ヶ月を超える島暮らしも今年で10年目を迎えます。大事をとって1週間だけ、しかも保護監視人つきで出かけることになりました。 |

| |

| わずか数日の滞在でしたが野鳥たちも島の友人たちも温かく迎えてくれました。 コマドリはあちこちでさえずっていましたが、そのうち足元にまで出てきて歓迎してくれました。 ヤツガシラも負けずにあちこちに現れ私たちを喜ばせてくれました。 おなじみのオオルリやキビタキ、ルリビタキ、ノゴマなども勢ぞろい。 ニュウナイスズメやカラフトムシクイ、キマユムシクイ、オオマシコなども出迎えてくれましたが、 お寺の石塔の上のタカブシギには驚きました。 | |

|

今年の天売島は日本野鳥の会主席研究員の安西英明さんを招いて探鳥会その他のイベントを行いました。メインイベントの「バーダーズフォーラム」では私も「天売島10年のサプライズ」を語ることになりました。話に先立ち、お世話になった天売島の未来を担う小中学生に10年の感謝をこめて図書をお贈りすることにしました。 |

| 趣旨を理解してくれた博雅堂出版www.hakugado.co.jp の全面的協力を得て「お話名画シリーズ」 全22巻+5の贈呈式が実現したのです。 「おはなし名画」は子供向けの解説つきでありながら本格的な世界の名画全集です。 世界的アーティストが天売島から生まれることを願っています。 |

| 「天売島10年のサプライズ」から一、二ご紹介して今年の『奮闘記』はお茶をにごします。 最大のサプライズはやはりコウテンシの発見でしょう。 2007年10月発行の『フィールドガイド日本の野鳥』増補改訂版に「2005年5月に北海道天売島 での記録がある。」と記され日本での初記録が認められました。 「天売島10年」の最高の喜びです。(撮影 井上) |

| もうひとつのサプライズはプランクトンを求めてイカの定置網のロープに群がるアカエリヒレアシシギ の大群です。何羽いるのか数えてみてください。 平成17(2005)年5月25日の撮影です。10年も通っているとこんな場面に遭遇することもあったのです。 島通いはなかなかやめられません。 |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第9弾平成22(2010)年4月23日~6月21日 |

|

|

ウミガラス(オロロン鳥)の日本でただひとつ残った繁殖地が天売島ですが、

その名誉ある地位も心もとない状況が続いています。一昨年(2008年)は

5年ぶりに3羽の雛が巣立ったのですが、昨年は巣立ち直前に何者か(カラス

かオオセグロカモメか)に襲われてしまったようです。

今年は5月19日に16羽のウミガラスが観察されていますが、そのうちどれだけ

が繁殖に結びつき、さらに巣立ちまで辿りつけるのか、考えると心配で、

一杯やらないと夜も眠れません(6/19デコイも多いのでご注意、本物は7羽)。

今年の天売島は、暖かくなりかけた4月に寒波に襲われました。 |

| ウトウは巣穴を掘ったのですが雪が降って巣穴が凍ってしまい入れなくなって しまったそうです。水温も例年に比べ1~2度低く、小魚の北上が遅れていると いうことです。従ってウミウやウミネコの繁殖状況も思わしくないようです。 そんな中で今年はウミスズメを見る機会が多かったように思います。これは私 たちにとってうれしいことですがウミスズメにとってはやむにやまれぬ理由が あるのかも知れません(6/4)。 |

| 鳥には同じ種類のなかでも生息する地域によって姿かたちや色合いなどに違い のあるものがいます。 | |

| これを亜種とよんでいますが、天売島ではコメボソムシ クイやアカウソなどは毎年やってくる常連です。ところが今年は学者によって は別の種類ともしている珍しい亜種が幾つかやってきました。その代表格が アメリカコハクチョウです。嘴が黒いのが特徴です。北アメリカで繁殖し、 ごく少数が冬鳥として日本に渡来するということで、天売島では初めての記録 です(5/3)。 |

|

| 5月1日にイワツバメを観察しました。腰の白さがはっきり分かります。 相棒とともに「イワツバメ今年の初認」と記録しました。ところが翌日、 北大の鳥仲間が「ニシイワツバメがいる」というのです。日本の分類では イワツバメの亜種ですが、別種とする学者もいるそうです。ユーラシア大陸 北部で繁殖し、腰の白い部分がイワツバメに比べて極端に大きいのが特徴です。 即刻昨日の場所に急行し、2日がかりで撮ったうちの1枚がこの写真です。 |

|

十分にピンボケですが何せ相手はすばやいやつなのでご勘弁を…(5/3)。 もうひとつの亜種を紹介しないわけにはいきません。キタツメナガセキレイ です。 | |

| 中国東北部からシベリア東南部で繁殖し冬は南西諸島に渡るツメナガ セキレイの亜種です。ツメナガセキレイといえば眉が白いか黄色いかですが、 これは頭が真っ黒で眉のないツメナガセキレイです。5月4日から1週間ほど 楽しませてもらいました。眉のあるツメナガセキレイよりもこの方がかわいい と感じるのは贔屓目なのでしょうか(5/4)。 |

|

|

今度は亜種ではありません、堂々たる独立種のオオハムとシロエリオオ

ハムです。この2種は5月下旬から6月初旬まで約2週間にわたって私たち

を楽しませてくれました。天売島暮らし9年目になりますが、この2種を

長期間数多く、そして間近に見られたのは初めてのことです。やはり何

か海の様子がいつもと違うのでしょうか。 [オオハム6/1(上)と シロエリオオハム5/29] |

| 人口377人の天売島に132名のお客さんがどっと押し寄せました。東京の 高校生の修学旅行のご一行様です。島を挙げての大歓迎にテレビカメラ も駆けつけました。島の小・中・高校生(合計26名)との交歓会や漁業 体験、森林ボランティアなどの活動を行いました。私たちも海鳥観察や 森の枝落としの手伝いに汗を流しました。高校生のきらめく青春のひと 時に参加できたのはこの上ない喜びです(5/11)。 |

|

| 天売島ファンの江戸家小猫さん(当時)とは2度ほどバードウォッチングに ご一緒しました(第7弾参照)。その小猫さんは昨年、四代目江戸家猫八を 襲名しました。そして今年6月4日天売島で襲名披露公演を行ったのです。 会場の「海の宇宙館」は70名の島民で満員御礼となりました。 |

| オロロン鳥やウトウの面白おかしい鳴き声に笑いと拍手が絶えませんでした。 同行のご長男は江戸家小猫襲名を目指して修行に励む旨決意を語りました。 エールを送りたいものです(6/4)。 | |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第8弾平成21(2009)年4月23日~6月19日 |

|

今年初めての珍客は、文字どおりの大物ナベヅルでした。 4/29北大の海鳥研究室の皆さんから民家の庭にナベヅルがいるとの知らせ を受け、私たちも半信半疑で駆けつけました。ナベヅルといえば鹿児島県 出水(いずみ)が越冬地として知られていますが、他の場所ではかなり珍 しいツルです。駆けつけた民家の庭に1羽のナベヅルが悠然とたたずんで います。天売島では初めての記録です。 |

| 学生時代からの鳥仲間、佐渡のトキ保護センター長を長年にわたって務め た近辻宏帰氏。昨年9月には秋篠宮殿下をサポートし、トキの放鳥式典を 成功させました。 式典後の祝賀会で彼は言いました。「来年は先輩のいる天売島に行きたい」 と…。5/7の出発を前にナベヅルの飛来、「貴兄の歓迎です」とメールを打 ちました。彼から「天売行きの楽しみが増えました」と返信。これが最後 の交信となりました。5月5日未明、彼は帰らぬ人となってしまった のです。 |

|

|

昨年環境省はウミガラス(オロロン鳥)の繁殖地屏風岩にデコイを増設し、

音声装置を整えましたがここでの繁殖はなりませんでした。かわりに赤岩

対岸の岩棚で3羽の雛が巣立ちました。5年ぶりの巣立ちでした。

「ならば…」と今年は赤岩の根元に音声装置を設置し、鳴き声を流して呼

び寄せました。その効果があったのか5/28の観察では8羽のウミガラスが、

この岩棚で見られました。昨年に続いての繁殖が期待されます。 |

|

|

絶壁の続く赤岩から西海岸の観察は、地元の写真家寺沢さんのボートに

便乗させてもらいます。5月はちょうど海鳥たちの恋の季節です。ウミガ

ラスをはじめ、ウミスズメ、ヒメウ、ケイマフリなどの美しく可憐な姿が

見られます。中でもお気に入りはケイマフリ、気高く上品な色彩の妙は何

ともいえません。見るたびにカメラを向けてしまいます(5/12)。 |

|

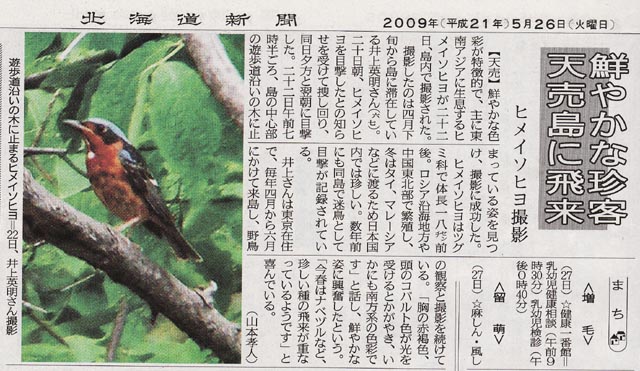

ごく稀な迷鳥とされるヒメイソヒヨ。天売島では1986年寺沢さんによって

確認されました。そのヒメイソヒヨが再び寺沢さんの前に現れたのです。

島に居合わせたバーダーは皆、それっとばかりに探しに走りました。バー

ダーの皆さんがなかなか見られず嘆いているのを尻目に、私たちは2日の間

に何回も出会っていたのです。相棒の井上君の写真が北海道新聞の紙面を

飾りました。 ヒメイソヒヨとは相性がよかったのでしょうか。 | |

| |

|

毎年この時期には、北に向かう渡り鳥が立ち寄って行きます。それでもよ

く見ると毎年鳥たちの様子は変わっています。シロハラホオジロ、キマユ

ホオジロなどホオジロ類の多い年、昨年のようにマヒワ、ベニヒワなどの

目立つ年もあります。そして今年はチョウセンメジロとオジロビタキが多

かったと言えましょう。チョウセンメジロは稀な旅鳥ということですが、

今年は10羽前後の群れが何度か見られました(5/10)。 |

|

なまあたたかく霧の深い朝でした。「こんな日はコウライウグイスがやっ

て来るかも…」。島の友人からのメールです。彼の言葉どおりその日の午

後コウライウグイスは現れたのです(6/2)。ただこの鳥はいつも茂った林の

中にいて、なかなか姿を見せてくれません。今回は満開のエゾノコリンゴ

の中でしたが、いかにも南国的な黄色い姿を垣間見ることができました。

こんなことがあるとなかなか島通いもやめられません。 |

|

| 寺沢さんのまとめた、天売島における鳥類出現リストは270種を数えてい ます(5/30現在)。今年このシーズンに新たに加わったのは、ナベヅル、 メダイチドリ、ムナグロ、ヒバリシギ、アオアシシギ、マミジロタヒバリ の面々です。270番目の鳥はマミジロタヒバリ(5/21)でした。祝いの杯 をあげたのは言うまでもありません。次は300種達成を目指したいものです。 |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第7弾平成20(2008)年4月21日~6月19日 |

|

| |

|

今年のハイライトはなんと言ってもこの鳥、マダラチュウヒ(4/30)でしょう。図鑑には「まれな旅鳥」と書かれており、天売島では1992.11.5に記録があると聞いています。4月30日の朝、島の北部を東から西に横切って行きました。私の立っている上空を通過するとき、ゆっくりと旋回し手を振って去っていきました。そのとき垣間見た背面のまだら模様は決して忘れられません。 |

|

マダラチュウヒよりさらに珍しいのがホトトギス(5/23)。「なんだそんなの」なんて言わないでください。北海道ではとても珍しい鳥なのです。内地の人は「テッペンカケタカ」と啼くエゾセンニュウをホトトギスと間違えることもあるということですが、今回のこの鳥は間違いなく「トッキョキョカキョク」と啼いていたのです。天売島では1986年以来の記録かと思われます。 |

|

|

チゴモズ(6/9)もやはり珍鳥といえるでしょう 北海道ではもともと珍しい鳥ですが、本州でも近年かなり減少していると聞いています。 |

|

昨年私たちが観察したムジセッカは天売島での初記録でした。 今年も、もしかして会えるかもしれないと思い、昨年と同じ日(4/30)に同じ場所に行ってみたところ、なんとムジセッカがいるではありませんか。やはり柳の下にはどじょうがいるのでしょうか。 |

|

| 昨年来島された江戸家小猫さん(『天売島第6弾』参照)。熱望していたマミジロキビタキに会うことなく帰られましたが、「今年こそは!」の意気込みで再び来島されました。しかし残念ながら今年もまた願いはかないませんでした。やはり来年も来てほしいとのメッセージでしょうか。帰られて数日後(5/11)に、いとしの君は現れたのですが、私には小猫さんにお知らせする勇気がありません。 |

|

ホオジロの仲間が目立った年もありましたが、今年はマヒワ、ベニヒワ、カワラヒワなどヒワの仲間が多かったように思います。 特にマヒワ、ベニヒワ(写真:5/1)は小さな身体で長旅に耐え、夢中で餌をついばんでいる健気な姿を見ると、ついカメラを向けたくなってしまいます。 年によって鳥の様子がさまざまな変化を見せるのも魅力のひとつでしょうか。 |

|

|

島では毎年この時期にはコオナゴ漁が盛んです。子育ての季節を迎える数十万羽の海鳥と島の漁師さんがコオナゴを頼りにしています。 ところが今年はコオナゴがまったく獲れないと言うのです。夕日の海に海鳥たちが群れ飛んでいましたが、餌を求めて遠出を余儀なくされているのかも知れません。 |

| 海鳥の代表選手ウトウは生息数60万羽といわれていますが、間違いなく巣の領域を広げています。地面に穴を掘って産卵しますが、今年は雪解けが早いため巣穴掘りも早く、産卵も3月末から始まりました。5月10日に例年より2週間早く孵化が確認されましたが、今年はコオナゴが不漁のためホッケの稚魚をくわえてきています。60万羽の親鳥とその雛を支える魚の様子も心配です。 |

|

| ウミガラス(オロロン鳥)は昨年7月15日に雛1羽が確認されました (『天売島第6弾』参照)が、その後すぐに親子ともども姿を消してしまいました。おそらくカラスかオオセグロカモメに雛を奪われ、親は巣を放棄したのでしょう。今年も環境省はデコイを100個ほど増設し、呼び寄せに努めていますが、デコイのあいだにカラスが巣材を運んだりしており厳しい状況です。6月18日現在営巣は確認されていません。近くの海では最大9羽のウミガラスが観察されていますが…。 |

|

天売島通いも7年目を迎えました。初めのころは450名ほどだった島民の皆さんも、今年はとうとう400名を割ってしまいました(4月末現在373名)。 島民大運動会では12名の小学生と、たった2名の中学生が大活躍。夏祭りはいずこも同じで、神輿のかつぎ手不足は否めません。私も神輿かつぎは遠慮しましたが、神酒所でお神酒を頂くのだけはすすんで協力いたしました。 | |

| |

赤岩とその対岸 |

〔今年のウミガラス・その後〕 8/25 オオセグロカモメやカラスがうろうろしている屏風岩での繁殖は、今年もやはり無理だったようです。しかし7月にはいると、赤岩対岸の岩棚に魚を運ぶウミガラスが見られるようになりました。どうやらここに2つの巣があり雛が孵ったようです。雛は順調に育ち、8月10日から12日の間に無事巣立ったものと思われます。ほぼ間違いなく2羽が巣立ったと環境省はみています。2003年以来5年ぶりの巣立ちとなりました。日本唯一の繁殖地がやっとのことながら維持されました。 |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第6弾平成19(2007)年4月23日~6月15日 |

|

今年の天売島は、初めての試みとして5月を中心に『バードマンス2007』と銘打って、各種イベントを行いました。 | |

|

早朝バードウォッチング、講演会、天売島初記録の鳥発見者にプレゼント、日本海の離島からの鳥情報の提供等々です。早朝バードウォッチングや講演会では井上・タニシ組も講師として参加し、鳥情報などを語りました。 天売島初記録プレゼントの第一号は我らの後輩鈴木氏の子息(中学生)がオジロトウネンを発見し獲得しました。離島からの鳥情報は佐渡の近辻氏からも寄せられました。初めてのバードマンスは好評のうちに終了しました。 |

|

今年もまた我々の鳥仲間が多数来島しました。第一陣は小高・上野両先輩と大場君でした。時折小雨のぱらつく中、熱心な彼らは鳥を見るのに夢中です。アマツバメとイワツバメが飛び交っています。 「あのアマツバメ、ずんぐりして太めだなあ」。「もしかしてヒメアマツバメ?」。「でも白い部分が全くない」。「これは帰って世界のアマツバメ図鑑を確認する必要がありそうだ」と上野先輩。 |

ヒマラヤアナツバメ 撮影:大場 5/3 |

| 帰京後各方面の専門家に照会、協議を重ねました。その中にはタイやマレーシアのプロのガイドも含まれていたと聞きます。天売島在住の写真家寺沢さんも写真を提供してくれました。その結果、この鳥はヒマラヤアナツバメと確認されました。日本初記録ではありませんが、沖縄県与那国島などで記録がある程度の非常に珍しい鳥です。もちろん北海道においては初めての記録と思われます。 | |

|

バードウォッチャーとしても名高い、声帯模写の江戸家小猫さんが来島し、4日間ご一緒させていただきました。 ある朝、オオルリを見ていたときのことです。モズの姿が視界に飛び込んできました。「あっ、モズです」。とっさに私が言うと、すかさず小猫さん「あれはシマアカモズじゃないですか」。まさにその通りでした。さすがベテランバードウォッチャーの面目躍如でした。 マミジロキビタキが見たいと言いながら果たせなかった小猫さん、来年もきっと来られることでしょう。 |

| 海岸のテトラポットの上にカワセミがとまっています。やがてカワセミはサッと身を翻し海に飛び込んだのち元のテトラポットに戻りました。その嘴にはしっかりと魚がくわえられています。飛び込むと川底に頭を打ってしまいそうな川しかない天売島では、カワセミにとって海は格好の漁場なのです。 | |

|

| 初めて見たのは4月30日でした。行く手の森を音もなくふわっと飛んでスーッと消えてしまう大きな鳥。その後何回か、同じ場所で同じように飛ぶのが見られました。 | |

| フクロウのようだと思いながらも、いつも後姿で顔が見えません。そのうち現れなくなってしまいました。どこかに渡って行ってしまったのだろうと思っていた5月の末、また同じ場所に現れたのです。でもやはり飛び去る姿しか見られません。胸につかえたもどかしさを感じながら毎日通ってとうとう6月11日、やっと正体を捉えたのです。トラフズクでした。胸のつかえも消え、爽快な気分で乾杯したのは言うまでもありません。 |

|

と、右の6羽が本物 他はデコイ |

ウミガラス(オロロン鳥)の日本で唯一の繁殖地が天売島ですが、昨年までの3年間は雛の誕生がありません。昨年は多数のデコイ(鳥形模型)設置や鳴き声の音声装置によってか、最大で50羽ものウミガラスが飛来しましたが、結局繁殖は0でした。 今年は6月15日現在最大で20羽が確認されていますが、繁殖はこれからのようです。4年連続繁殖0ということにでもなれば、まさに危機的状況と言わざるを得ません。 |

| 島を去る日を明日に控え、荷物はなるべく宅配便で送ってしまおうと荷造りに取り組みました。あと半日なのでもう必要はないだろうと考え図鑑類もみな詰め込んでしまったのです。 | |

| そして最後の昼食を港のなじみの食堂でとって、その帰りのことです。 いつもの海沿いの小路に見たことのない鳥が現れてしまったのです。さあ確認と思いましたが図鑑がありません。とりあえず写真を撮って、島の写真家寺沢さんに助けを求めました。その結果セグロサバクヒタキと確認できた次第です。とびっきりの珍鳥で最後の締めとなるところでしたが、図鑑がなくて締まらない話になりました。 |

|

|

[天売島で観察されたトラフズクなどのその後] 7/27 やはりあのトラフズクはあの近くで繁殖していたようで、6/30に5羽 の巣立ち雛を確認した旨寺沢さんから連絡がありました。繁殖の確認 は20年ぶりとのこと。 ウミガラスは6/13に抱卵姿勢に入ったのを確認、7/15に1羽の 雛を確認したそうです。こちらは4年ぶりで、 無事に巣立ちを迎えられるかどうかはこれからです。 上野さんなどの努力の結果確認されたヒマラヤアナツバメは、 天売島261種目の記録ということです。 |

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第5弾平成18(2006)年4月18日~6月13日 |

トドのトンちゃん 4/20 |

昨年はシロカモメの出迎えで始まりましたが、今年の出迎え人はとんでもない大物でした。重さ1トンはあろうかと思われるトド…。港の岸壁でのんびりと寛いでいます。「トンちゃん」という愛称までもらい、漁船のおこぼれを頂戴しているようです。でも魚網にでも入り込んだら大変なことになると漁師の多くは心配顔です。そんな心配をよそに、毎日悠々と港内を泳いでいたトンちゃんでしたが、5月の半ば過ぎ、静かに島を去っていきました。何ごともなくて一安心…。 |

|

トンちゃんがいつも昼寝をしている岸壁の向こう側から、ウミネコが一斉に飛び立ちました。「どうしたんだ?」と見上げる空に悠然と舞う一羽のワシ。やがて防波堤の突端にふわりと舞い降ります。どうやらオジロワシの幼鳥のようです。幼鳥とはいえ大変な風格です。さすがオジロワシ!! ワシタカの仲間はこの他に、アカアシチョウゲンボウ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、トビ、オオタカ、ノスリ、ハヤブサなどが見られました。 |

オジロワシ(幼) 4/20 |

ギンムクドリ♀ 4/30 | 連休を利用して、後輩のO君が来島しました。相棒のI君と私は出迎えのため港に急いでいました。そんな時、傍らに1羽の鳥を見つけました。「あ、コムクドリだ。今年の初認だね」。O君を乗せた船はもう港に入ってきています。急がなければ…。「でも待てよ、コムクドリにしては顔つきが違うなあ」。と言う訳でよくよく見ると、なんとこれがギンムクドリ。O君のことなんかすっかり忘れてしまいました。でもO君が上陸して初めて観察したのがギンムクドリとは、彼も幸せ者です。 |

| 天売島在住の写真家寺沢さんがボートで、ヒメウのコロニーを案内してくれました。ウミウのそれよりも急峻で狭い岩棚に、しがみつくような住まいです。天売島には20つがい位が繁殖していると言われていますが、結構数の少ない海鳥なんです。その割には注目度が低いような気もしますが…。 |

ヒメウ 6/9 |

シロハラホオジロ♂(5/5) キマユホオジロ(5/6) コホオアカ♂(5/6) |

| 毎年天売島における渡り鳥の様子には、興味ある変化が見られます。去年は何度も見られたムネアカタヒバリが今年は一度も見られません。逆に今年はホオジロの仲間が多いことに気づきます。結構珍しいキマユホオジロ、シロハラホオジロ、コホウアカなどがそこら中で見られるという感じです。 |

| 昨年は日本での初記録となったコウテンシを観察しましたが、今年はヒメコウテンシを見ることができました。 シマゴマとオオバンは天売島での初記録ではないでしょうか。 | >

ヒメコウテンシ 4/26 |

| 今年も多くの友人や鳥仲間が訪ねてくれました。その中に遠くタイから来てくれた鳥仲間がいます。タイの野鳥図鑑の執筆者でもあるプロのバーダーを含む5名の皆さんです。I君と私はできるだけ多くの鳥を見てもらおうと、あれこれコースを考えておきました。ところが宿を一歩出てコムクドリを見たら彼らはもう動きません。スコープでじっくり観察し、写真をとり、録音テープを回し、絵を描きだします。1時間位はあっという間に経ってしまいます。2、3歩歩いてウグイスが出るとまた30分。予定のコースがちっとも進めません。我々二人は早くマミジロキビタキやベニマシコのいる所に案内したいのですが…。でも彼らにとってはマミジロキビタキよりもコムクドリの方がずっと珍しい鳥だったのです。 しかし夕食後の彼らはすっかり寛いで、浴衣姿で一升瓶を抱え込んでいます。そして、演歌を聞きながら色紙に絵を描いているリーダーのKさんを見ていると、とても外国人とは思えませんでした。 |

|

天売島はウミガラス(オロロン鳥)の日本における唯一の繁殖地です。ところが繁殖数は減少の一途を辿っており、とうとう昨年と一昨年は繁殖数0という不名誉な記録を作ってしまいました(近くの海上で様子を窺うウミガラスは昨年も15羽位はいたのですが)。 |

ウミガラス9羽 6/9 | 環境省は昨年に続いて今年もデコイ(鳥形模型)を設置し、鳴き声の音声装置も設け、ウミガラスを呼び寄せる作戦を展開しています。それが効を奏したのでしょうか、今年は6月13日現在30羽ものウミガラスがデコイのある屏風岩に飛来しました。営巣はこれからですが、何とか今年はヒナが巣立ってほしいと願うばかりです。近くにオオセグロカモメやハシブトガラスがたむろしているのが気がかりですが |

|

タニシのレンジャー『奮島記』 天売島第4弾平成17(2005)年4月15日~6月20日 |

|

連続4年目の天売島です。年々鳥の渡りが早まっているようなので、今年は例年より2週間ほど早く家を出ました。 ところが今年は奄美大島に104年ぶりに雪が降ったという年です(「伊平屋島編」参照)。まだまだ寒さは厳しく、水平線のかなたに浮かぶ利尻富士は雪がびっしりでした。 フェリーを降りるとウミネコやオオセグロカモメに混じってシロカモメが出迎えてくれました。春が遅いお陰でしょうか。(4/21) |

|

| ☆ 海岸から沖を見ています。オオハムの仲間が浮いています。アビかな、オオハムかな、あるいはシロエリオオハムか…。なかなか分かりません。あまりもたもたしているのでじれったくなったのでしょうか、その鳥は沖の方からどんどん近寄ってきたのです。「まだ分からないの?」と言いたげにとうとう足元数メートルまでやって来ました。ありがとう、やっとオオハムだと分かりました。(5/5) |

| ☆ パークゴルフ場で小鳥が芝生をつついています。よく見るとムネアカタヒバリ。更によく見ると4羽の群れがみんなムネアカタヒバリ。こんな群れを何度も観察しました。ムネアカタヒバリの当たり年だったようです。(4/30) |

|

| ☆ ハクセキレイはごく普通に見られます。真っ黒な背中と白い顔が上品です。でも今年は背中が灰色のものが目立ちます。まだ冬羽なのかなあと思っていましたが、これは亜種タイワンハクセキレイでした。やはり当たり年だったのでしょうか。(5/10) |

|

☆ 今年も昨年に引き続き同期の井上Hさんと合宿生活です。 5月4日にはこれも昨年に引き続き札幌在住の鈴木さん(昭61年卒)ご一家が来島しました。 我々先住島民は張り切ってとっておきの場所を案内しました。 そしてそろそろお昼という頃、カシラダカの群れを見ていたスコープの視野におかしな鳥が飛び込んできたのです。見たことのない鳥です。 「え?何だこれは?!!」あたふたと同行のベテラン鳥仲間二人に助けを求めます。 「ベレー帽を被ったユキホオジロじゃない?」。 「ベレー帽じゃなくてローマ法王の帽子だね、これは」。 「はちまきを巻いてるよ」。 | |

| 新兵器のデジスコカメラを操る井上さんがすかさずパチリ。ベテランの鈴木さん、 「ヒバリの仲間でしょう。一番近いのはクビワコウテンシ。でもそれではないようです」。 この謎の珍鳥は果たして何者でしょうか?(5/4) |

|

| ******************************************************** ☆ 前述の謎の珍鳥は、山階鳥類研究所に同定を依頼した結果コウテンシ(英名Mongolian Lark 学名Melanocorypha Mongolica)と判明しました。日本初記録です。一生に一度あるかないかの快挙です。早速乾杯しなければ……。 ******************************************************** | |

|

☆ 中学校の同級生と家族8名が訪ねてくれました。おりよくアカエリヒレアシシギの大群に遭遇し(下写真)、アカガシラサギやアカマシコ♀(左写真:5/24)も見ることができました。 この幸運をどの程度感じてくれたか分かりませんが、夜のウトウ60万羽の大飛翔には心動かされたようです(第1回「奮島記」参照)。その夜の臨時クラス会が大いに盛り上がったのは言うまでもありません。 |

| |

|

☆ 今年環境省の『海鳥センター』では、新たにウミガラス(オロロン鳥)のデコイ(模型)を増設しました。加えて太陽光発電で鳴き声を流す音声装置を新設しました。日本唯一の繁殖地の消滅をなんとか食い止めようという作戦です。 ピーク時40,000羽と言われたウミガラスは年々減少を続け、ここ数年は20羽前後が飛来するだけになっています。更に昨年は一つがいが巣を作ったものの雛の巣立ちは0という事態に至ってしまいました(昨年の『奮島記』参照)。 今年(6月20日現在)は8羽程度が近くで様子を見ている状況ですが、営巣には至っておりません。今後の動静が気がかりです。 | |

| |

タニシのレンジャー『奮島記』(2004年度)今年もまたまた天売島(平成16年4月29日~8月3日)2004.8.19.受領 |

|

☆頼もしい助っ人 昨年まではたった一人の島暮らしでしたが、今年は違います。同期の井上英明さんと二人揃っての上陸です。早速島での先輩風を吹かせて、昨年通いなれたフィールドを案内しました。 歩き出すと間もなくカラフトムシクイが歓迎のご挨拶。続いてベニマシコ、オオマシコお揃いで…。 鳥を見るにはやはり一人よりも二人、目の数が多いだけ有利です。初日から出足好調。翌5月1日はさらにキマユムシクイが加わります。 |

マミジロツメナガセキレイ 5/5 ムギマキ 5/7 ヤツガシラ 5/12

|

☆渡り鳥“ゾクゾク“到来 5月の天売島には毎日のように渡り鳥が続々到来します。 5月2日にアリスイ。3日にクロツグミ。 4日、亜種アカウソ、マミジロキビタキ。 5日、サンショウクイ、ヒレンジャク。 6日、クロジ。 7日、亜種マミジロツメナガセキレイ。 8日、キレンジャク。 12日、ヤツガシラ。14日、シマノジコ。 16日、ウミスズメ。17日、ヤマショウビン。18日、チョウセンメジロ。 19日、コウライウグイス。 というような具合です。こんな調子ですから、毎日乾杯、乾杯が続いたとしてもご理解いただけるでしょうか。 |

ニュウナイスズメ 5/14 ヤマショウビン 5/17 チョウセンメジロ 5/18

|

☆同好会OBも続々来島 5月2日に鈴木幸夫さん(昭61年卒)ご家族、9日に大場宏一さん(昭40年卒)来島。16日には小高(昭37年卒)、上野(昭38年卒)両先輩がお見えになりました。 一緒にトキ保護センターの近辻宏帰さん(昭40年卒)も見える予定でしたが、所用のため来られませんでした。代わりに新潟を代表する銘酒が届きました。「本人が来るよりこの方がずっといい」などとは決して言いませんでしたので念のため。 ☆超ベテランバードウォッチャーも 91歳の老紳士をご案内しました。日本野鳥の会創立者中西悟堂氏健在の頃ご一緒したこともあるという大先輩です。かつて道東で見たノゴマの姿が忘れられず娘さんに手を引かれての来島です。 天売島ではノゴマはスズメ以上にごく普通種です。私も井上さんも内心お安い御用とばかりにスコープを担いで颯爽と午後のウォッチングに出発しました。 ところが…。この日に限ってノゴマの姿が全く見られません。次第に焦りの色が募ります。文字どおり血眼になって探したのですが、この日はとうとう見ることができませんでした。 翌朝のバードウォッチングが最後のチャンスです。「明日はどこを歩こう。雨は降らないだろうか」。迷いや不安などが頭の中を駆け巡り、なかなか寝つかれません。 そして翌朝、6月の爽やかな空気の中でノゴマが囀っています。何と待ち遠しかった一瞬でしょう。全身の力が抜けていくのが分かります。喉の深紅の日の丸が朝日に輝いています。 「うむ、これだ。この鳥だ。私が見に来たのはこの鳥だ」。老バードウォッチャーはスコープを覗いて何度も何度も頷いていました。何か熱いものがこみ上げてくるのを禁じえませんでした。 |

マミジロキビタキ 5/26 ノゴマ 7/19 ビンズイ 7/20

|

☆今年の海鳥たち 今年は天売島の海鳥たちにとって、まれにみる受難の年と言えそうです。例年水温の上昇とともにオキアミやイカナゴなどが対馬海流に乗って北上してきます。その頃がちょうどウミネコやウトウ、ウミウなど海鳥の営巣期にあたります。 ところが今年はこれらの小魚がやってこないのです。最も打撃を受けたのが、海に潜れないウミネコです。営巣開始が遅れます。餌が少ないので抱卵中に親鳥が巣を離れる時間が長くなります。 その間ハシブトガラスやオオセグロカモメに卵を取られます。やっと孵化したヒナも栄養不足。やはりカラスやオオセグロに喰われてしまいます。 毎年ウミネコの研究に来ている北大生がいますが、彼が観察していた180個のウミネコの巣は、1ヶ月足らずの間に卵とヒナが全てなくなってしまったそうです。研究対象を失ってしまった彼は早々に引き上げてしまいました。 |

ウミガラス 6/24

|

☆今年のウミガラス 天売島はわが国唯一のウミガラス(オロロン鳥)の繁殖地です。かつては4万羽が繁殖していたと言われるこの島の繁殖地も今や風前の灯火。 毎年20羽前後が飛来はするのですが、平成14年には5つがいが繁殖。平成15年は3つがいが繁殖、その内無事巣立ったのは2羽。 そして今年、とうとう営巣が確認されていないのです。このまま日本から繁殖地が消えてしまうのでしょうか。 |

タニシのレンジャー『奮島記』(2003年度)今年もまた天売島 2003.7.30.受領 |

水面から顔を出したゴマフアザラシ 樹上のオオジシギ(S15.6.)

|

☆昨年の島暮らしと海鳥たちの魅力に惹かれ、今年もまた天売島にやってきました。天売島では風速10メートル以上の風が吹く日が年間200日もあります。

今年(03年)5月2日も風が強くフェリーは欠航。1日羽幌で足止めを食い幸先の悪いスタートだなあと思いましたが、その時訪ねた「海鳥センター」で、負傷して持ち込まれたハシブトウミガラスを見ることができました。やっぱり幸先は良かったのでしょうか… ☆1日遅れで島に到着しましたが、翌日には「とびっきり野鳥講座」ツアーの皆さんを案内しました。「それでは皆さん出発しましょう。」と言ったとたんに大変なものを見てしまったのです。シロハラクイナ… 一瞬沖縄に来てしまったのかと思いましたが、間違いなくここは天売島。「野鳥講座」の皆さんもこれにはびっくりするやら興奮するやら… 北海道での初記録ではないかと思っておりますが… ☆ガイド稼業も2年目になると調子の良さも加わって、もう10年も住んでいるような態度で案内しています。「冬は寒いでしょうね。」「寒いですよ。でも対馬暖流が来ているので…」などと適当なことを言っていますが、咲いている花の名前を訊かれたりすると困ってしまいます。前もってコースを歩き、訊かれそうな花は調べ、とっくの昔から知っているような顔をして説明します。人知れず努力はしているのです。 |

巣の前に立つウトウと、ウミネコに襲われるウトウ(右は井上H氏撮影):S14.6.

|

☆天売島観光の最大の呼び物は、何といってもウトウの帰巣風景です。真っ赤な夕日が水平線に沈む頃、ウトウの大群がヒナの待っている巣穴に帰ってきます。その数何と60万羽… 空を覆って飛来するウトウの群はあたりが真っ暗になっても続いています。これを見るだけでも天売島に来た甲斐があろうというものです。 ☆ウトウはヒナのために餌をくわえて帰ってきます。コウナゴやカタクチイワシ、たまにはイカなどを口いっぱいにくわえて来ます。その餌を横取りしようとウミネコが巣穴の前で待ち構えています。不器用に、それでも懸命にバタバタはばたいて飛んでくるウトウ。どさっと落ちるような下手糞な着地。とたんに襲いかかる大きなウミネコ。嘴も鋭く目つきも悪い。どう見ても悪役です。お客さんは皆カッカと興奮しウミネコに罵声を浴びせます。 ☆そんな時に意地悪くも私は言います。「ウトウは60万羽と言われていますが、確実に数を増やしています。コロニーもどんどん広がっています。ウミネコはだんだん北の方に追いやられ、一部はとうとう利尻島に引っ越しています。」「ウトウのヒナは1羽だけですが、2メートルもの穴の中にいるので安全です。従って親は夫婦そろって餌をとりに出ます。2羽とも餌を捕ってくると1羽のヒナでは食べきれず、巣の中で魚がたくさん腐っています。」「ウトウの噛む力はとても強く、魚を引きちぎられても嘴の中にはしっかりと魚の一部が残っています。これだけでもヒナは餓えません。」「ウトウは水深4~50メートルは平気で潜ります。水に潜れないウミネコに少し分けてやってもいいのでは…」 それでもウミネコに注がれた憎悪のまなざしは変わりそうにありません。 |

海上に浮かぶケイマフリ 巣の前に立つウミガラス(S15.6.)

|

☆ウミガラスの調査に同行しました。ウミガラスは日本版レッドリストで絶滅危惧ⅠA類(最も危険なクラス)にランクされています。モーターボートで切り立った断崖の下を走ります。営巣と生息数を確認します。今年は最大で19羽のウミガラスを確認しましたが、営巣の確認は3つだけでした。しかもその内の1つはカラスに卵を食べられてしまったようです。日本で唯一の繁殖地が正に風前の灯です。 ☆ウミガラスを呼び寄せるために、たくさんのデコイが設置されています。誘われて様子を見に来るウミガラスはいるようですが、なかなか営巣には至りません。デコイで呼び寄せても安心して営巣できないのではかえって罪作りな話です。安心して巣づくりのできる環境を作ってやりたいものです。 ☆ウミガラスを追いかけるように減少しているのがケイマフリ。レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類とされています。ウミガラス同様調査を行いました。繁殖の予想される岩壁を8名が区分けして観察します。私も与えられた岩壁を見渡せる岩礁にボートで上陸しました。次にボートが迎えに来るまで5時間。たった一人でひたすら壁を見つめているのです。やがてケイマフリが1羽、魚をくわえて飛来し岩の割れ目に消えました。そこに巣があると思われます。岩壁の見取り図に記号を記入します。 8名の観察を集計すると巣の数は28。見落とし等を含めても40かそこいらと思われます。ウミガラスと同じ運命を辿ってほしくはないのですが… ☆調査に出かけたモーターボートからふと上空を見上げました。オオセグロカモメが滑空しています。「あっ、何かくわえている。」くわえられた獲物はもがいているようです。「あっ、獲物が落ちた。」と思った瞬間、獲物はものすごいスピードで飛び去って行きました。アマツバメです。それにしてもオオセグロカモメは飛んでいるアマツバメを捕まえたのでしょうか。ちょっと信じられません。 |

左から、アカウソ、アリスイ、ニュウナイスズメ(S15.5.天売島)

|

☆5月の天売島は北へ帰る渡り鳥が次から次へと立ち寄っていきます。庭先のマヒワの群にニュウナイスズメやカシラダカが混じっています。イスカの群も立ち寄っていきました。カラフトムシクイやムギマキも見られました。中でも圧巻はアカエリヒレアシシギの大群でした。隣の焼尻島との間の海を埋め尽くすと言って過言ではありません。何万何十万という大群です。5月の天売島で、運が良ければ遭遇します。 ☆環境省の「鳥獣保護区」の標識を新しいものに替えました。7箇所ありましたが、その内のひとつは回りにウトウが巣穴を掘ってしまいました。これを取り替えるには巣穴を掘り起こしてしまう恐れがあります。ここだけは夏が過ぎてウトウがいなくなってからにしましょう、ということになりました。1本だけ古い標識のままですが、決して手を抜いた訳ではありません。粋な計らいと言ってほしいのです。 ☆7月5日(土)、6日(日)は島を挙げての大イベント「うにまつり」です。人口440人の島に1200人もの観光客が訪れました。ジェットスキーや花火大会もありましたが、まつりの会場では生きているウニやホタテ、イカやホッケなどが破格の安さで売られています。バーベキュー用の炭火セットも置かれています。ウニは生でもよし焼いて食べてもまた結構… 明るい日の光と爽やかな海風、新鮮な海の幸とビール、ウニ酒。これだから島暮らしはやめられません。 ☆翌日、島の友人たちに見送られて私は島を離れました。早くも来年の島暮らしに思いを馳せながら… |

左から、ムギマキ(雄若)、ノゴマ雄、キビタキ雄(S15.5-6.天売島)

海に浮かぶアカエリヒレアシシギとハイイロヒレアシシギ(中央)の群れ:S15.6.

タニシのレンジャー『奮島記』(2002年度)2003.2.3.受領 |

|

☆朝日が眩しくて目がさめました。早朝6時だというのに日は既に高いのです。ここ

天売島では午前3時を過ぎると空は明るくなり、夕方8時にならないと暗くなりませ

ん。思えば遥か北のかなた、白夜の世界近くにまでよくやって来たものです。’02

年6月のことです。 ☆天売島は利尻島の南約70キロ、周囲12キロの小さな島。人口450人に対し、 海鳥の数は100万羽。これだけ多くの鳥が人の住む島に生活しているのは、世界で も珍しいということです。 ☆島では至る所でノゴマやベニマシコが囀っています。 珍しさと美しさに感動し何枚も何枚も写真を撮りましたが、何日かすると「何だまたノゴマか…」とは、我ながらずいぶん勝手なものです。 ☆旅行者をネイチャーウォークに案内しました。 ノゴマだけはぜひ見てもらいたいと思いつつ、とっておきの場所に案内。しかし、そこで聞いたのは耳を圧する草刈機の爆音。まさに草刈作業の真っ最中だったのです。ああ… ☆ウトウの帰巣観察ツアーの案内をしました。 日本海に大きな太陽が沈むと同時に、ウトウの群が海から帰ってきます。次から次へと絶えることなく空を覆って飛来するウトウの大群はまさに圧巻。何しろここでは60万羽のウトウが繁殖しているのです。 嘴いっぱい魚をくわえ、雛の待つ巣穴に帰ってくるウトウ。しかし巣穴の周りには 魚を横取りしようとウミネコが待っています。雛に餌を持ってきたか弱いウトウに襲 いかかるにっくきウミネコ。ウミネコの攻撃をかわして巣穴に駆け込むウトウ。目の 前で展開する壮烈なバトル。見ている者はみんな熱烈なウトウファンとなって、ウミネ コ非難の大合唱。 しかしながら60万羽のウトウは増加の傾向にあります。一方ウミネコは住処を 追いやられ、一部は利尻島に移動しているというのですから自然界は不思議なもので す。(ただしウミネコの数も増えています) ☆モーターボートでの海鳥観察に同行しました。ウミスズメやケイマフリが間近で見 られ、お客さんも大喜び。ウミガラスの営巣も確認しましたが、今年はまだ10羽ほ ど。日本唯一の繁殖地が絶滅の危機にさらされています。 |

赤い足が目立つケイマフリ(左は魚をくわえている)

|

☆幸運にも年に一度のお祭に遭遇。神輿が神社を出て港に練り歩き、港から漁船に 乗って海上へ。豊漁と安全を祈願する海の民ならではの祭です。一人住まいの我が家 に近所の方からお赤飯が届きました。 ☆小学校の運動会が開かれました。保育園児から高校生までがみんな参加し、島の住 民も加わっての盛大なイベント。小学生は全部合わせて15名ですが全員元気いっぱ い。「昼飯一緒にどうだい」と声をかけてくれる人があり、お稲荷さんにビールまで ご馳走になりました。 ☆「マムシがいます」の標識を設置しました。 カマを持って山道の草刈をしました。 カマドを作り流木を集めて火をおこし、浜鍋を作りました。 汗が滴ります。肉体労働もまたまた結構… ☆同期の鳥仲間、井上H氏が札幌から来てくれました。 ウミガラス、ウミスズメ、ウトウなどの海鳥をはじめ島の野鳥を満喫してもらいました。宿では再会を祝して乾杯… 友あり遠方より来たる また楽しからずや ☆今日も一日静かに暮れました。レンジャー生活も瞬く間に一ヶ月が過ぎ去ろうとし ています。 日本最北の酒蔵で造られたという地酒を一人飲みながら明日を思います。新たな歓 びの予感に浸りながら…… ☆今年(’03年)も島暮らしをしようと思っています。 5,6月においでいただければ私がご案内いたします。 詳しくは天売島のホームページをご覧下さい。お待ちしております。 管理人注: 石川タニシさんのメールアドレスは"satomo@t.toshima.ne.jp"です。 但し、天売島滞在中はメールは見られないとか。 |

夕日を背に群れ飛ぶウトウ かつて数万羽のウミガラスが繁殖した赤岩

この頁のTOPへ。

この頁のTOPへ。

タニシのレンジャー奮島記予告編2003. 1.26.受領タニシのレンジャー『奮島記』 と題して、昨年天売島で経験したレンジャー生活をご紹介しようと思っていました が、「野鳥」誌最新号(2月号)に「カンムリウミスズメのくらしと危機」が特集さ れていますので、これをご紹介いたします。執筆者の1人、小野宏治さんには天売島 で何度もお会いし、そのひたむきな海鳥研究の姿勢に惹かれるものがあったからで す。「野鳥」誌は次のように述べています。 カンムリウミスズメの世界最大の繁殖地は宮崎県枇榔島(びろうじま)にありま す。小野さんはこの島を海鳥研究のフィールドにしていました。地元の小学校では、 子供たちが小野さんと交流しながらカンムリウミスズメについて学び、そのくらしと 危機を伝える絵本を作りました。 日本で見られるウミスズメ類は14種。そのうち7種が繁殖しています。ウミスズ メ、カンムリウミスズメ、マダラウミスズメ、ウミガラス、ウトウ、ケイマフリ、エ トピリカの7種です。日本版レッドリストではウトウ、マダラウミスズメ(情報不 足)を除く全てが絶滅危惧種に指定されています。 上記7種のうち、ウミスズメ、ウミガラス、ウトウ、ケイマフリの4種が天売島で 繁殖しています。 小野さんは今、天売島対岸の羽幌町と環境省とで共同運営する「北海道海鳥セン ター」に研究員として勤めています。 (海鳥センターのHP"http://www.seabird.go.jp/")もぜひご覧下さい。そして天売島に関心を持っていただければ幸い です。 石川タニシ |

天売島から帰りました石川タニシ先輩からの天売島でのガイド活動に関するメール内容は上記とダブリますが、直後の生々しい気分がでていると思います。 (受領: Sat, 6 Jul 2002) 5月30日にでかけ、天売島で現地ガイドを務めて昨日帰って来ました。 JTBその他のツアーのオプションで、早朝バードウォッチング、ネイチャーウォーク、 海鳥観察等の案内をしていました。バードウォッチングではノゴマ、ベニマシコ、ア リスイ、エゾセンニュウ、ブッポウソウ、コヨシキリなどが見られます。 6月後半には一斉に雛が巣立ち、とても賑やかになりました。 でも、何といってもお客さんが最高に興奮するのは、ウトウの観察です。 夜7時過ぎ、日没とあい前後してウトウの大群が海から続々と帰ってきます。 その数なんと60万羽。海から沸いて出るように次から次から空を覆って飛来しま す。 われわれが立っている足元には、無数の巣穴があいています。中には雛が1羽、餌を 待っているはず。 魚をくわえたウトウは不器用にばたばた羽ばたきながら着地すると、巣穴に駆け込み ます。 しかし巣穴の周りには魚を横取りしようとウミネコが待っています。 ウミネコの攻撃をかわして巣穴に駆け込むウトウ。 雛に餌を持ってきた小さなウトウに襲いかかる大きなウミネコ。目の前で展開する壮 烈なバトル。 お客さんはみんなウトウの熱烈なサポーターとなって、ウミネコ非難の大合唱。 「あんたそんなことしちゃダメ!」などと黄色い声が乱れ飛びます。 関西のおばちゃんたちに特に多いような気がします。 しかしながら60万羽のウトウは増加の傾向にあります。 対象的にウミガラスはことし10羽しか確認されておりません。 日本唯一の繁殖地が消滅するのも、それほど長くはかからないかも知れません。 6月22日には井上Hご夫妻が来島し、案内しました。 幸運にもウミガラス、ケイマフリなどが見られました。 天売島をお薦め致します。 2002.7.6. 石川たにし |

波間に浮かぶウミスズメ

脇野沢編「北限のサル」へ。

ネパールでの記録「ネパール奮闘記」へ。

チベット・カイラス山への「チベット奮闘記」へ。

「OB近況」頁へ。

この頁のTOPへ。