ドヴォルザークの深謀遠慮

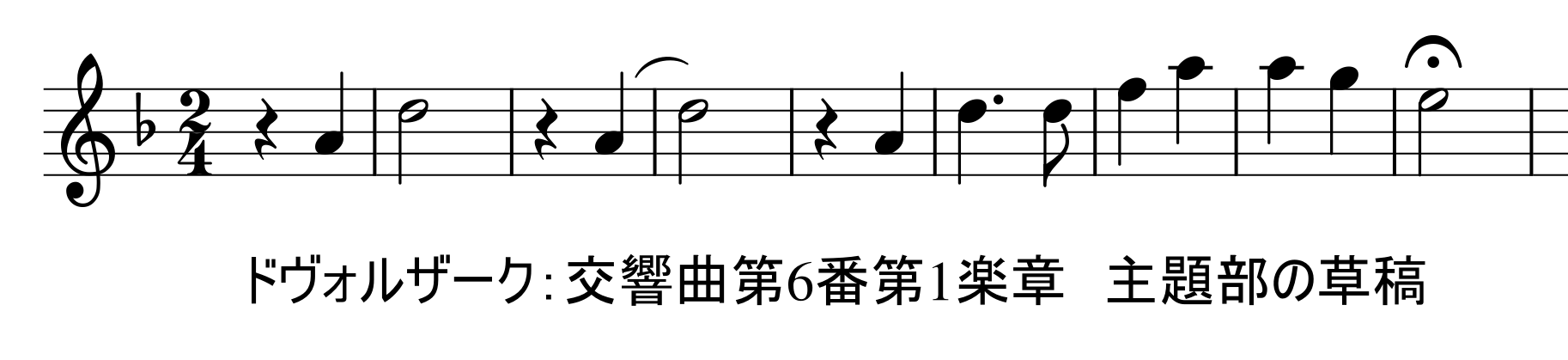

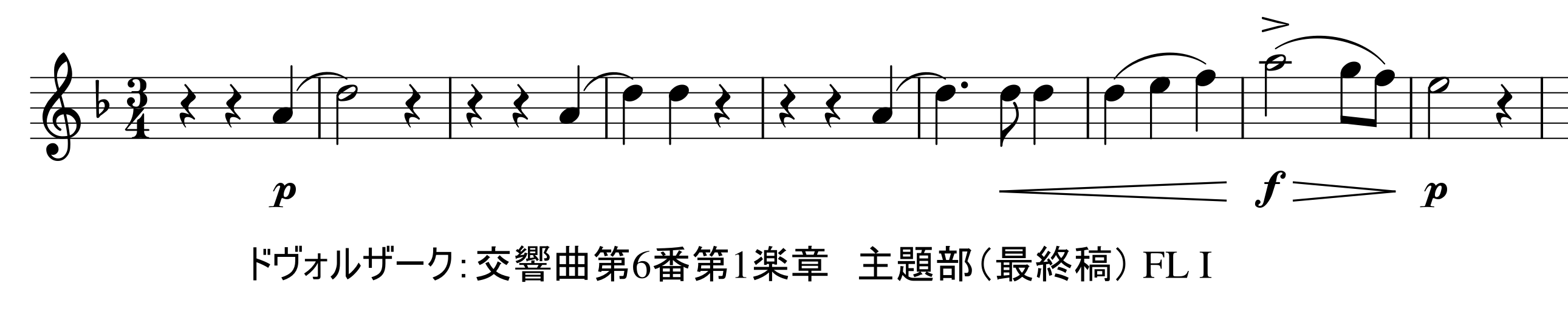

第3章 交響曲第6番とチェコの民謡

| No. | チェコの民謡 | 日本語訳 | 出典 |

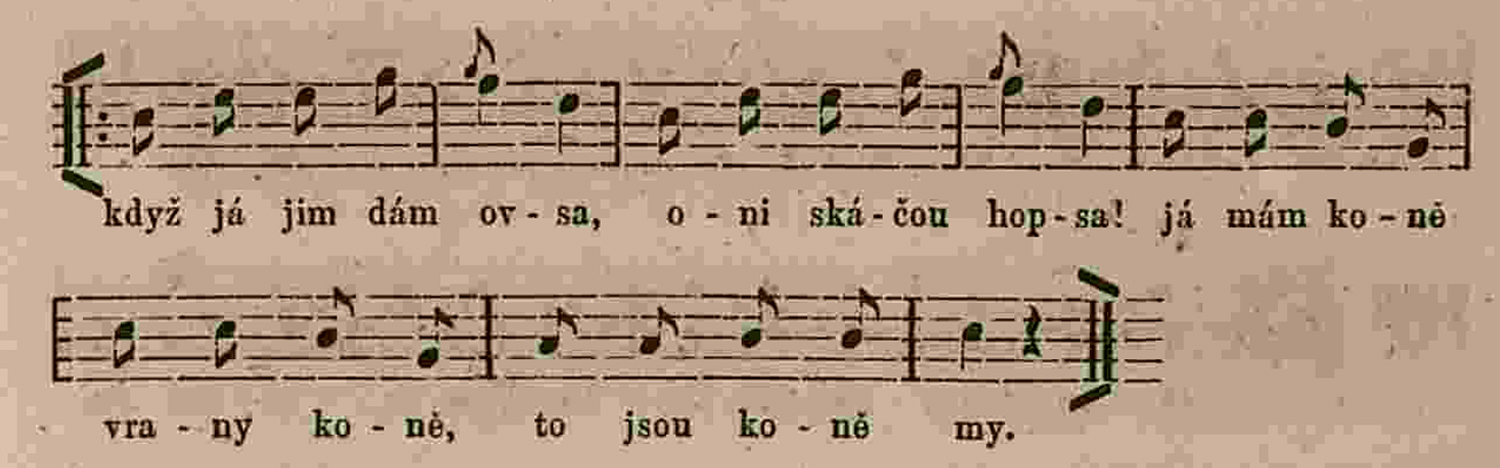

| 1 | Já mám koně | 俺は馬を飼っている | アントニン・シクラ |

| 2 | Ševcovská | シェヴツォヴスカー | アントニン・シクラ |

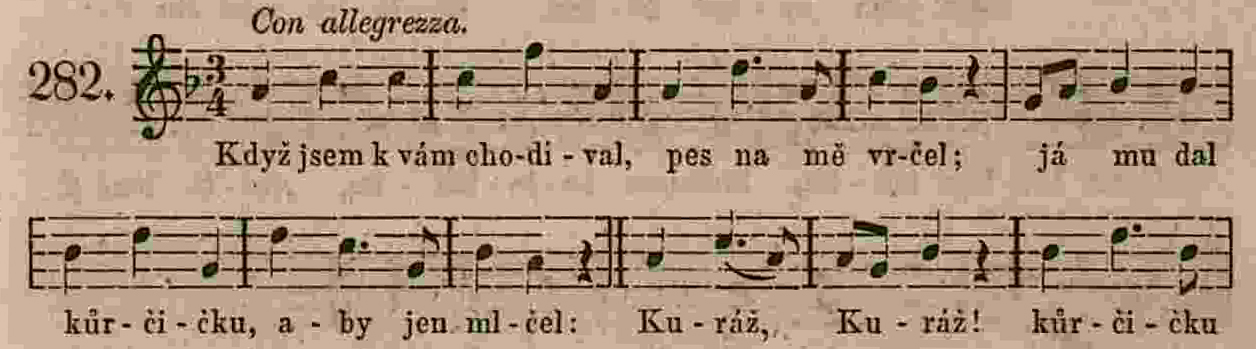

| 3 | Když jsem k vám hodíval | あなたの家まで歩いたとき | アントニン・シクラ |

| No. | チェコの民謡 | 日本語訳 | 出典 |

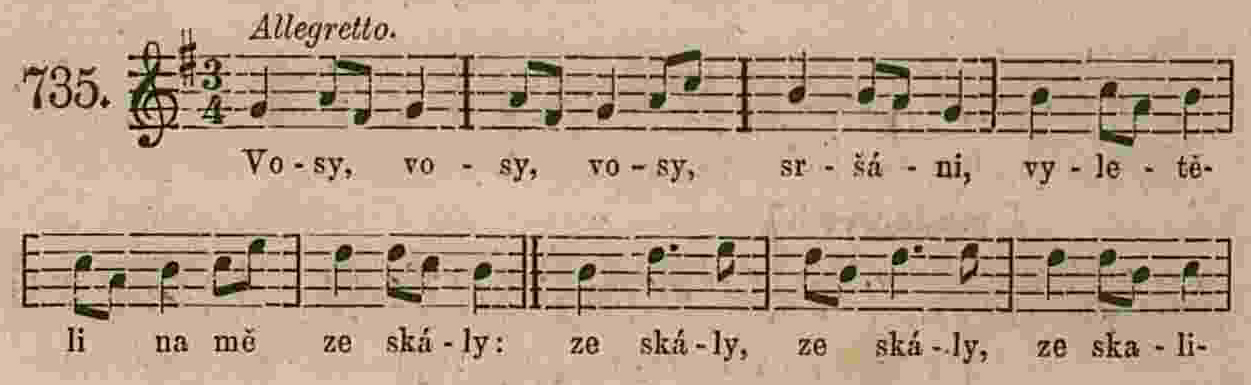

| 4 | Vosy, vosy, vosy, sršani | スズメバチ、スズメバチ、・・・ | ミラン・クナ |

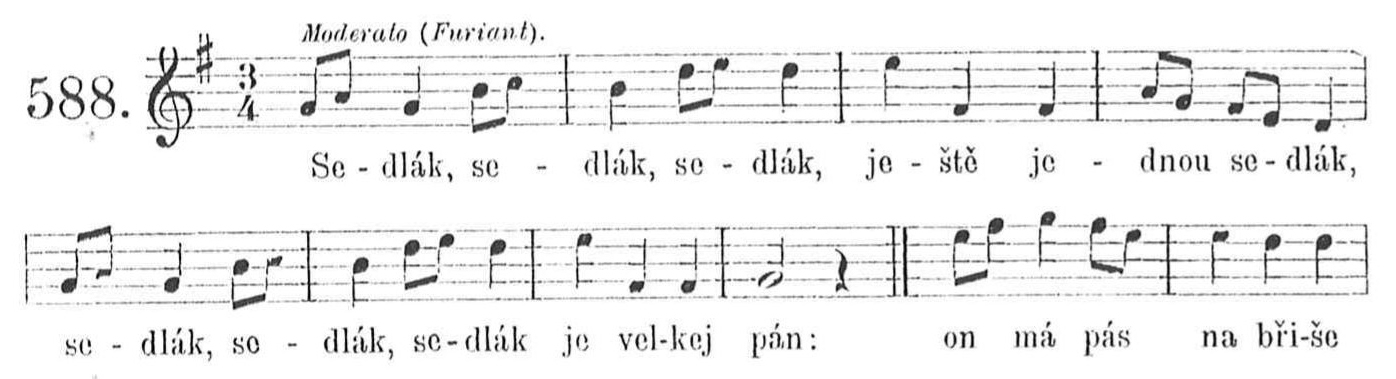

| 5 | Sedlák, sedlák, sedlák | 百姓、百姓、百姓 | ミラン・クナ |

Copyright (C) Libraria Musica. All rights reserved.