| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

205.1 はじめに

205.2 観測データ

205.3 熱収支・水収支環境

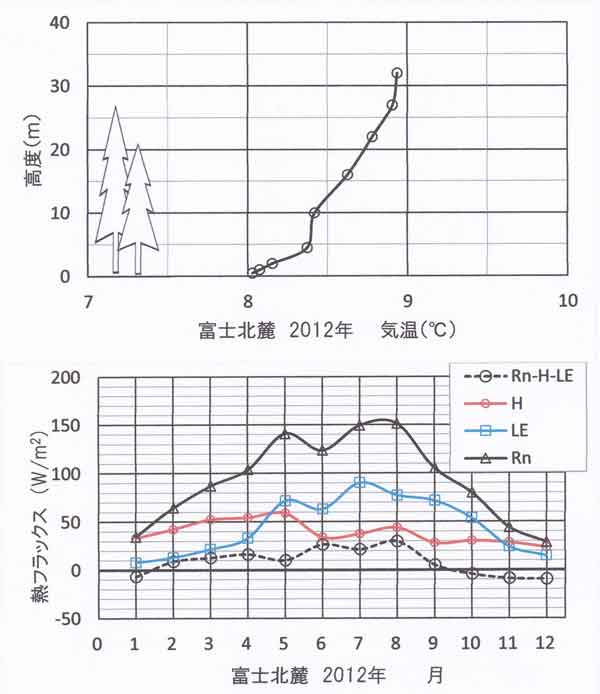

(a) 気温鉛直分布

(b) 熱収支量の季節変化

(c) 熱収支・水収支量の年間値

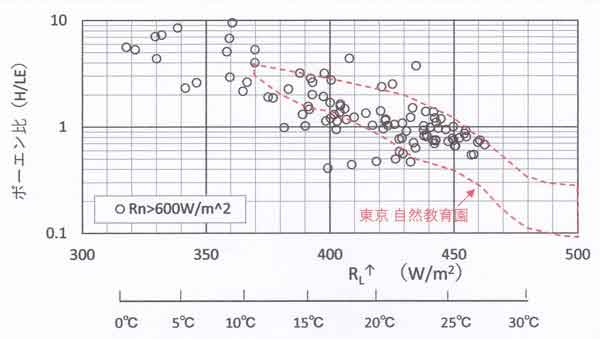

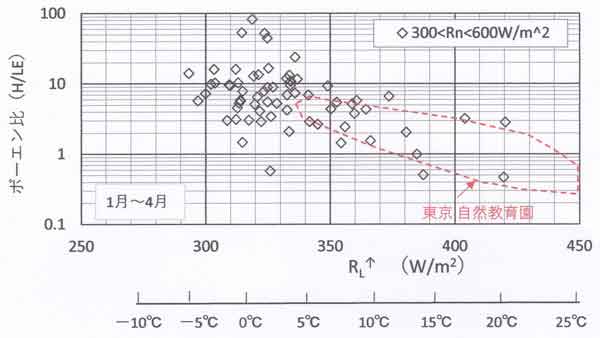

(d) ボーエン比と気温の関係

205.4 樹木の間伐・倒木と林内環境の変化

(e) 林内気温

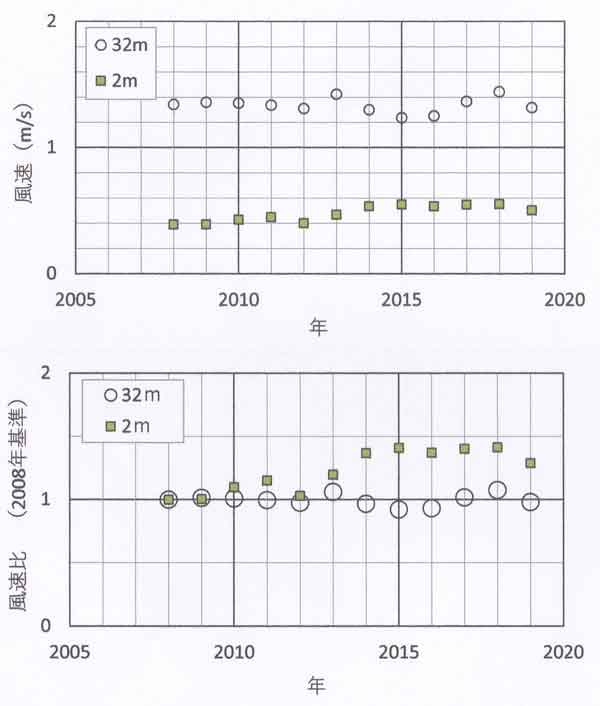

(f) 林内風速

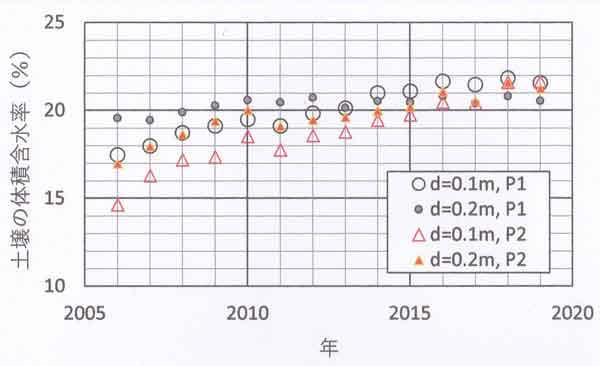

(g) 土壌水分

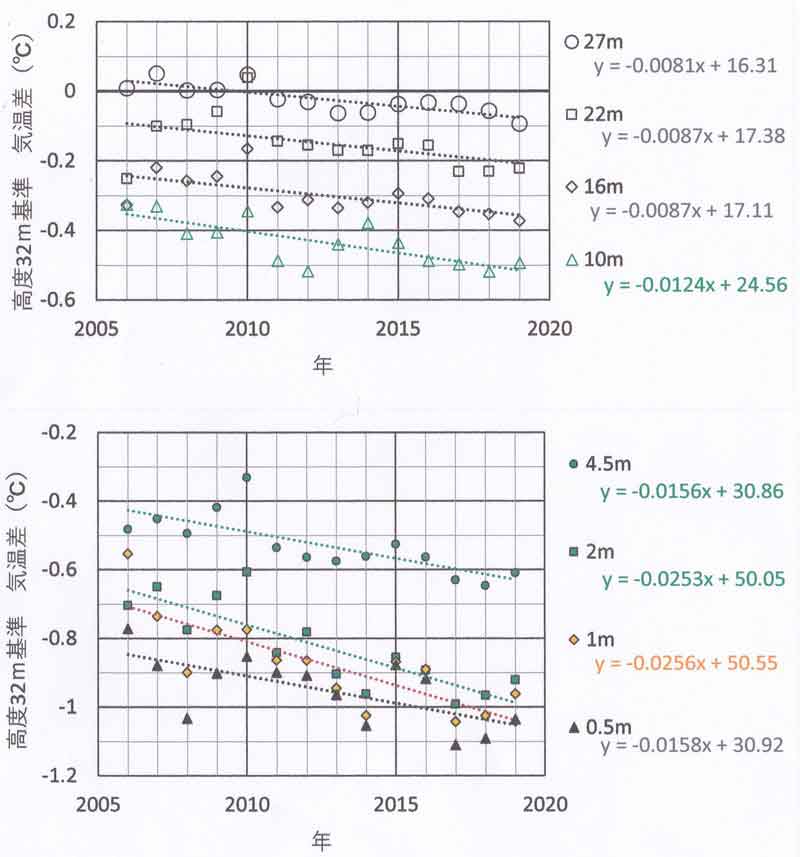

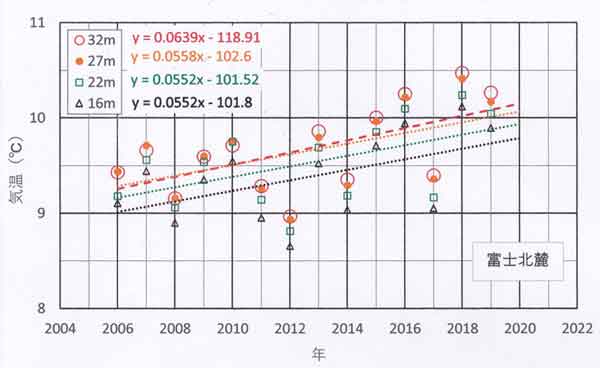

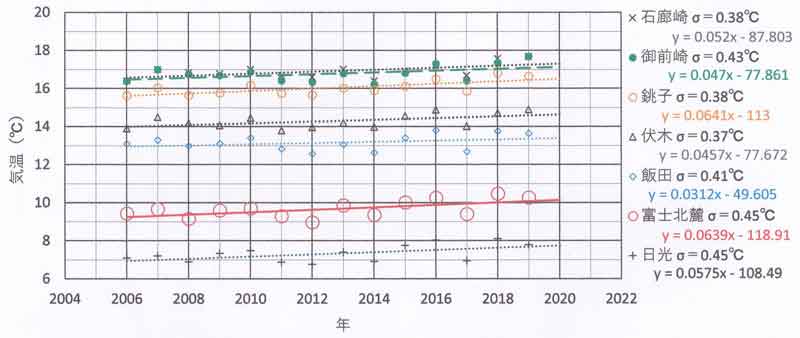

205.5 気温上昇率

まとめ

参考文献

| トップページへ | 研究指針の目次 |