小規模から大規模までの自然対流による温度フラックス(H/Cpρ)と温度差の 関係をまとめたKondo&Ishida(1997)、または近藤(1994)「水環境の気象学」 の図5.5を参考にする。

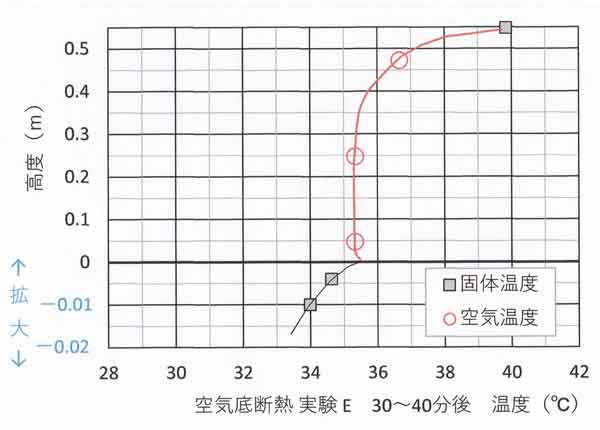

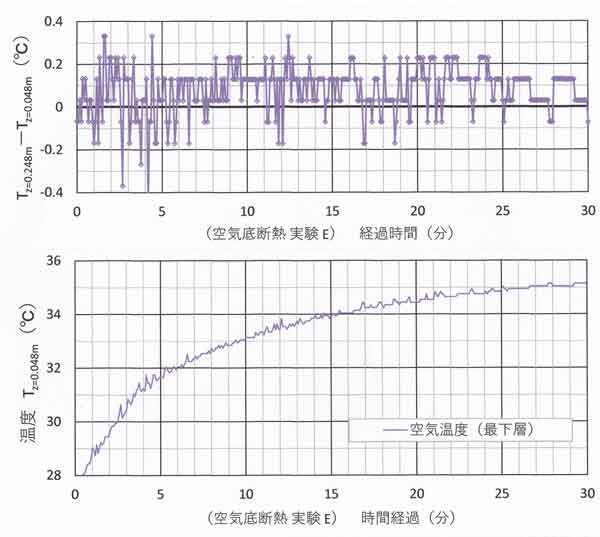

今回の実験では底面と混合層間の温度差は僅かで正確な見積もりは難しいが、 図192.5によれば、0.1~0.5℃程度である。このときの自由対流による顕熱輸 送量は0.1~0.5 W m-2と推定できる。 平均をとって約 0.3 W m-2とする。

初期時刻から35分後までの平均の熱収支量

546 W/m2・・・・・天井面からの下向き放射量(天井面温度=40℃)

537 W/m2・・・・・底面に入る下向き放射量

489 W/m2・・・・・底面からの上向き放射量(底面の平均温度=31.6℃)

48 W/m2 ・・・・=537-489(底面下へ入る地中伝導熱 → 断熱材の温度上昇)

2.7 W/m2 ・・・・空気層(厚さ0.548m)が獲得する熱エネルギー

2.7 W/m2(空気層が獲得する熱エネルギー)の内訳

・概略2.4 W/m2 ・・・天井面と底面からの放射による分

・概略0.3 W/m2 ・・・底面からの上向きの顕熱による分

すなわち、実験Eにおける空気層の温度上昇の大部分は長波放射の働きによる もので、一部分が顕熱によるものと考えられる。それに対して日射量が多い 日中の大気境界層内に形成される混合層の気温上昇は大部分が対流によるも ので、長波放射の役割は小さい。

備考5(初期時刻の直後、5分後までの底面の昇温速度)

天井面からの放射量を空気層底の断熱材(底面:地表面)が吸収し、断熱材が 昇温する。その昇温速度を求めておこう。初期時刻から5分後(3分~7分の平均) の底面の昇温量は次のとおりである。

-0.004mの温度=30.36℃

-0.01mの温度=29.70℃

底面0mの温度=31.2℃

底面の昇温速度=31.2℃-27.6℃=3.6℃/ 5min(初期時刻から5分後の昇温量)

この5分後の昇温量3.6℃は次節の実験F(底面が放射を反射する場合)と比較 する。その比較から実験Fの底面(アルミホイル)の長波放射に対する反射率 が概算できる。

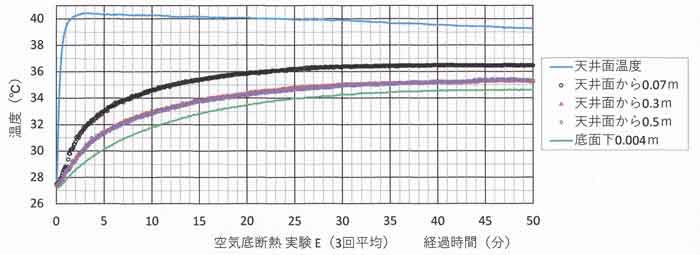

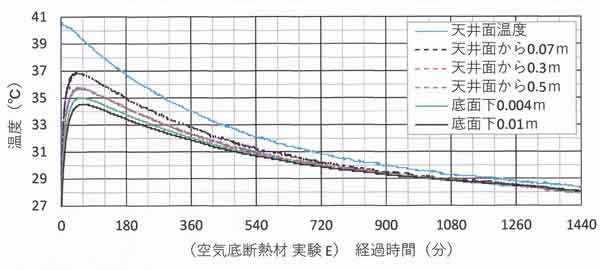

つづいて、図192.4の縦軸を拡大した図192.7から放射時定数を求めてみよう。

図192.7 温度の時間変化(実験E、3回の平均)、天井面から距離0.3mと0.5m の空気温度はほとんど同じで図中では重なって表示されている。赤丸印は放射 時定数の位置を示している。

図中の2つの赤丸印の横座標が放射時定数であり、それぞれ4.2分(天井面からの 距離=0.07m)と7.5分(天井面からの距離0.3m、0.5m)である。図では、 天井面からの距離が0.3mと0.5mの温度変化が重なっているので注意すること。

空気層の上側にバケツ3杯ぶんの高温水を瞬間的に注ぐことが難しく、注ぎ 始めてから約0.3分後に空気層の温度変化が実質的にはじまる。そのため、 放射時定数は0.3分間をずらした時間としてある(0.3分の位置にも赤丸印を つけてある)。

放射時定数τr=7.5分は、前報で示した空気層底の水温=一定と した実験Dで得た12分、14分よりも短い。τrが短い意味は、より 早く空気温度が反応することである。その理由は、断熱材の表面(底面)は 天井面からの高温放射を吸収して温度上昇する。その結果、空気層は 「高温の天井面」と「昇温した底面」の両方から放射を受けるからである。

天井面からの距離=0.5m(下層空気)は、底面からの距離=0.048mに相当し、 底面に非常に近く、その放射の影響を強く受ける。その結果、中層と下層の 温度がほぼ等しくなり対流が発生し、両層の放射時定数とほとんど同じ 7.5分になったと考える。

192.4 空気層底の断熱材上面にアルミホイルを貼った実験(実験F)

前報の付録の最後にクイズを出題した( 「K191.空間内の温度に及ぼす放射影響の実験(2)」)。クイズに対して 寄せられた読者からの回答を吟味し、実験Fについて正しい結果の予想につなげ よう。

(a) クイズと回答

空気層の下を断熱材とし、その表面温度が時間変化する実験を「実験 E」 とする。 断熱材は発泡スチロールであり長波放射(波長3μm以上の赤外放射) に対して近似的に黒体とみなす。この発泡スチロールの上面に長波放射をよく 反射するアルミホイル (アルミ箔:台所用品、厚さ12μm=0.012mm) を敷き、同様の実験を行う。これを「実験 F 」とする。

クイズ:

空気層の底(底面)がアルミホイルの実験 F では、空気温度の昇温速度と温度 鉛直分布は実験 E と比べて、 どのように違ってくるか?

ただし、この実験装置では空気層の上に注ぐ高温水は初期時刻の空気温度より 約10℃ 高く、ほぼ一定温度に保てるのは時間経過50分程度までである。 t=0~50分の時間帯についてのクイズである。5時間以上経過すると装置内は、 しだいに等温状態に近づいていく(後掲の図192.14)。

回答1: 実験 F では、放射と乱流の作用で空気全層が早く昇温する。

底面で反射された長波放射は、空気層全体に伝達され、安定成層をなしている 空気を全層にわたって昇温させる。ある程度時間が経過すると上下の温度差が 小さくなり、下層から乱流が発生する可能性がある。もし、乱流が発生すれば、 空気温度はいっそう早く昇温する。

コメント:放射の役割はよく理解されている。

しかし、次の熱収支関係に考察が及んでいない。天井面からの下向き放射量の 大部分は底面で反射され、残りの一部が底面下(地中)へ伝導熱(地中伝導熱) Gとして伝わる。このGが微小のため、底面温度の上昇はわずかとなり、それに 接する下層の空気温度の上昇も小さい。その結果、上下の温度差の大きい安定 成層が形成され、乱流は発生しがたい。上層の空気温度は回答のとおり、放射 の作用でより早く昇温しようとする。

回答2: 実験 E と比べて空気層の昇温速度は特に下層で増加する。

上からの放射がアルミホイル面で反射され、その放射の作用が加わるため。

コメント:回答のとおり、アルミホイル面で反射された放射も加わり、 空気温度の昇温速度は大きくなろうとする。しかし、底面の温度上昇がわずか のため、下層空気の昇温は抑制される。

回答3: 実験 E と比べて空気層の温度上昇は小さい。

実験 E では、t=0直後、底面の発泡スチロール表面が急激に昇温するが、 実験 F では下面のアルミホイルが放射の多くを反射し、アルミホイル自体の 昇温は殆どない。

t=0直後、熱拡散を無視するならば、空気層は上面からの放射と、下面で 反射された放射の両方による加熱を受ける。ただし、上面に比べて下面からの 放射は空気層による減少分だけ小さく、上・下が非対称な昇温率と温度分布に なろうとする。

少し時間が経過すると、底面に近い空気からの熱伝導でアルミホイルが暖め られ、 底面の温度は次第に上昇していく。空気下層の昇温率は実験 D (底面が水) より大きく、実験 E(底面が断熱材)より小さい状態となり、 弱い対流が発生する可能性がある。

コメント:概要は回答のとおりである。しかし時間が経過しても、底面 の温度上昇はわずかであるため、上下の温度差の大きい安定成層が形成され、 乱流は発生しがたい。なぜならば、少しの時間経過後に「底面に近い空気から の熱伝導でアルミホイルが暖められる」と考えるよりも、「底面は空気から の伝導熱でわずかに暖められるが、空気は底面へ熱を失って冷却するほうが 大きい」と考えるほうがよい(要点4:固体の体積熱容量は空気のそれより も桁違いに大きいため)。

回答4:空気温度は実験Eよりも早く昇温する。

底面をアルミホイルに変えても底面温度は実験Eと同じだが、底面は天井面から の下向き放射量の大部分を反射し、それが加わることで空気の昇温速度はより 大きくなる(時定数は短くなる)。また、底面で反射された放射によって 側壁面が加熱される。その結果、対流が発生し空気温度の昇温がより大き くなる。

疑問点として、底面をアルミホイルにすると底面で吸収される放射量が減る。 それはどのような影響を及ぼすのでしょうか?

コメント:放射の作用の主要部は理解されている。

しかし、疑問点としているように、底面の熱収支に考察が及んでいない。 底面が黒体に近い場合(実験E)と長波放射の大部分を反射する場合(実験F) では、底面下(地中)へ伝わる伝導熱Gが大きく異なる。Gは実験Eで大きく、 実験Fで小さい。そのため実験Fでは底面温度と底面下の温度(地中温度)は、 ともに実験Eに比べて低温となる。その結果、天井面と底面間の温度差は大き くなり、空気層は安定成層となる。

全回答に共通するコメント:「実験Eに比べて実験Fでは、空気層の 温度上昇は小さい」とした回答3が正解に近い。しかし、全回答とも、底面下 (地中)へ伝わる伝導熱(地中伝導熱)Gの役割について、正しく考察して いない。それゆえ、以下では、特にGに注目して実験Fの結果を予測することに しよう。

(b) 実験結果の予測

実験Fでは、底面の反射率が大きいため、底面下(地中)へ伝わる伝導熱 (地中伝導熱)Gが少なくなる。特にGの役割に注意しよう。

容器内の全温度は初期時刻にほぼ等温の約27.5℃である。初期時刻 t=0 の直後、 その温度より12℃ほど高い約40℃の高温水を容器天井の上に注いだ。天井面は 黒塗装してあり、黒体とみなせる。また空気層の底面(t=0に27.1℃)では 入力する放射の約80%を反射し、同時にその底面自体からは27.1℃の黒体 放射量の20%を出すと仮定する。初期時刻 t=0 の直後の条件は次のようになる。

天井面からの下向き放射量は空気層で僅かに減少して空気層の底面に届く。 その80%は底面で反射されて上向きに伝搬する。そのため、底面から下への 伝導熱G(地中伝導熱)は非常に小さく固体(薄いアルミホイル面とその下に接着 された発泡スチロール)の温度上昇は僅かである。低温の底面に接する直上の 空気は、熱伝導によって底面温度に支配され、温度上昇は僅かである。

一方、上層空気と中層空気は天井面からの放射に加えて、底面で大きく 反射された放射の影響によって空気温度は上昇する。その結果、空気全層では 上が高温、下が低温の安定成層の状態が続くことになる。

備考6(t=0 の直後の詳細条件)

40.0℃の黒体放射量=546 W/m2 ・・・・天井面における下向きの放射量

空気層温度27.5℃の黒体放射量=464 W/m2

厚さ0.548mの空気層内の水蒸気量=17g/m3 ・・・実験Eより水蒸気量は少ない

空気層底における下向き放射量=538 W/m2 ・・・546 W/m2より8 W/m2少ない

空気層底の反射量=538×0.8=430 W/m2

空気層底の温度(27.1℃)の黒体放射量=461 W/m2

空気層底自体が出す放射量=461×0.2=92 W/m2

空気層底からの上向き放射量=430+92=522 W/m2

空気層底が獲得する正味放射量=538-522=16 W/m2 ・・・実験Eの22%

備考7(t=0直後の空気層底における下向き放射量538W/m2)

天井からの下向き放射量546 W/m2は水蒸気を含む空気層で吸収され、 同時に空気層自体が射出する放射が加わり、82 W/m2 (=546-464) の約10%(8 W/m2)が減少して、空気層底の断熱材上面(地表面) での下向き放射量は538 W/m2となる。したがって、断熱材上面 (地表面)が受け取る正味放射量は16 W/m2(=538-522)となる。

ここに、10%の減少とは、(1-平均透過関数)=0.1のことである (「K189.黒体面に挟まれた空気層内の放射伝達・温度 変化」の189.3節を参照、ただし図191.2の横軸は水蒸気量=10g/m3 の場合であり、実験Fの17 g/m3では横軸0.548m×(17/10)=0.94m の縦軸の値0.9から(1-平均透過関数)=0.1となる。

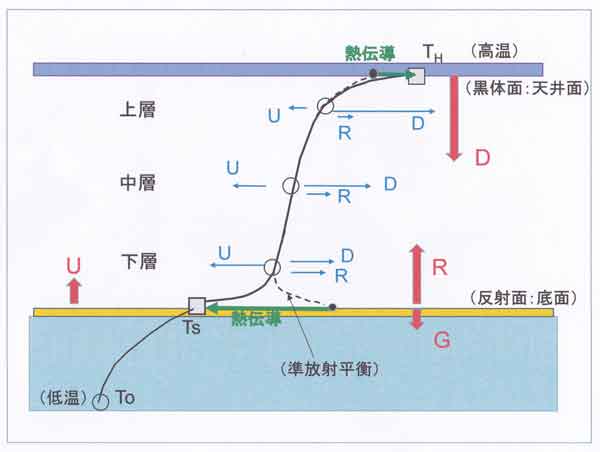

図192.8は空気層に働く放射と熱伝導の模式図である。鉛直方向の太い赤矢印は 固体面における熱収支(熱エネルギーの流れ)、横方向の細い青矢印は放射が 空気温度を加熱(右向き矢印)または冷却(左向き矢印)する作用を示している。 同様に、太い緑矢印は固体面に接する空気に働く熱伝導の作用により温度の 不連続を解消し、温度ギャップをゼロにすることを示している。温度ギャップ は放射の作用でできる固体面とそれに接する空気の温度差のことである。

詳しく見ていくと、高温の天井面からの高温放射量Dが空気層を昇温させる効果 (青文字のD)は天井に近い上層空気で大きく、下層ほど小さくなる。 ところが、反射された放射量Rが空気層を昇温させる効果(青文字のR)は 下層で大きく上層ほど小さくなる。

反射率の大きい(射出率が小さい)底面自体の出す放射量 U は低温からの 放射(低温放射)に相当するため小さく、 空気を冷却させるように作用し、その効果は下層ほど強い。

なお、太い赤矢印の D は天井面の出す黒体放射量、上向きの R は D が 途中の空気層で吸収・射出によって少し減少した値が底面で反射して80%に なった上向き放射量である。太い赤矢印の U は底面温度に相当する黒体 放射量の20%に相当する上向きの放射量である。

図192.8 実験Fの結果を予測する模式図。黒線は温度分布、黒破線は準放射 平衡の温度分布を示している。

赤文字D:下向き放射量、赤文字R:反射量、赤文字G:底面から下へ伝わる 地中伝導熱、赤文字U:反射面自体が出す放射量(黒体放射量の20%を出すと 仮定)。

青文字D:下向き放射量Dによる空気の昇温効果、青文字R:反射量Rによる 空気の昇温効果、青文字U:反射面自体が出す放射量Uによる空気の冷却効果。

放射伝達の特徴によって、固体面の温度とそれに接する空気温度は不連続で 温度ギャップができる。これは黒破線で示された「準放射平衡の温度分布」 である。熱伝導は温度ギャップを無くするように働く(図中の水平方向の太い 緑矢印)。

このように放射と熱伝導の両作用によって形成される温度の鉛直分布を黒線 で示した。

以上が、思考実験から予想される実験Fの結果である。次項(c)では、 実際の測定結果をみることにしよう。

備考8(準放射平衡の温度分布)

放射伝達のみで形成される「放射平衡の温度分布」、「準放射平衡の温度分布」 では、固体(または液体)面温度とそれに接する空気温度は不連続になる。 その詳しい説明は近藤(1994)「水環境の気象学」の図4.13;および近藤 (2000)「地表面に近い大気の科学」の図4.16~4.17に掲載されている。

備考9(反射率の大きい底面の反射率の概算)

空気層底(底面)の反射率を見積もってみよう。底面で反射される量の残り G は底面の下へ伝わる地中伝導熱となる。実験Eでは、初期時刻から5分後までの 底面の昇温速度=3.6℃/ 5min(初期時刻から5分後の昇温量)であった (備考5)。

同様に実験Fについて求めると、底面の昇温速度=0.7℃/5minである。放射 冷却の理論によれば、t=0直後の冷却速度はt=0直後の地中伝導熱G に比例する (近藤、1987、「身近な気象の科学」のp.48;近藤、1994、「水環境の気象学」 の式6.64~式6.70)。

実験Fでは、この原理に基づいて、アルミホイル表面の反射率(全波長範囲 のエネルギーに対する平均反射率)を求める。実験Fに対する実験Eの地中 伝導熱の比=0.7/3.6=0.2(20%)となる。実験Eに用いた発泡スチロール面 を長波放射に対して黒体(反射率=0)とすれば、実験Fに用いたアルミホイル 面の反射率は80%と概算される。この80%はアルミホイル面の汚れの影響と、 容器側壁で反射される放射の効果も含む実効的な反射率とみなす。

(c) 実験Fの結果

前項で示した温度分布の予測を実験データから確認しよう。

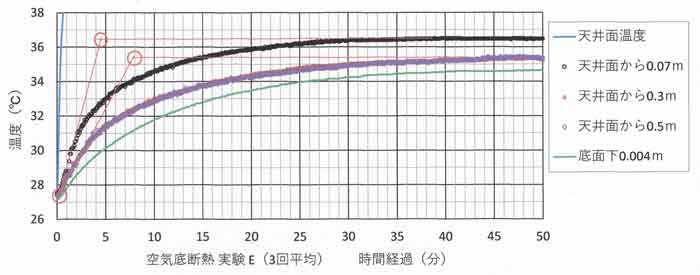

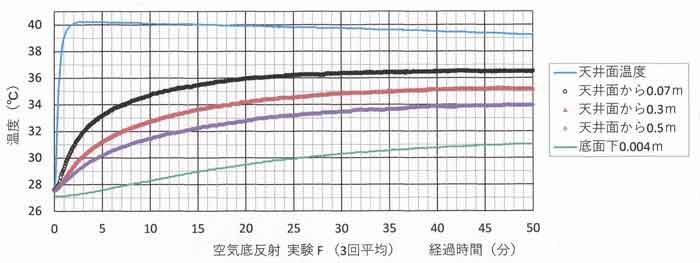

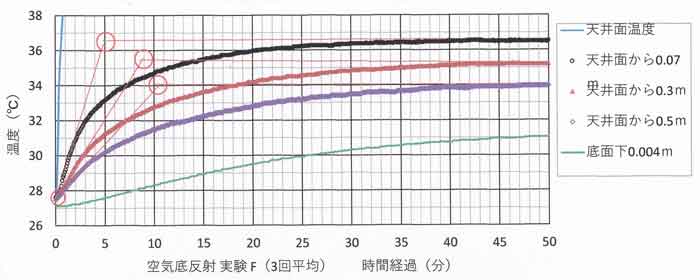

図192.9は50分後までの温度の時間変化である。空気温度は上層、中層、下層 の順に低くなっている。

図192.9 温度の時間変化(実験F、3回の平均)。

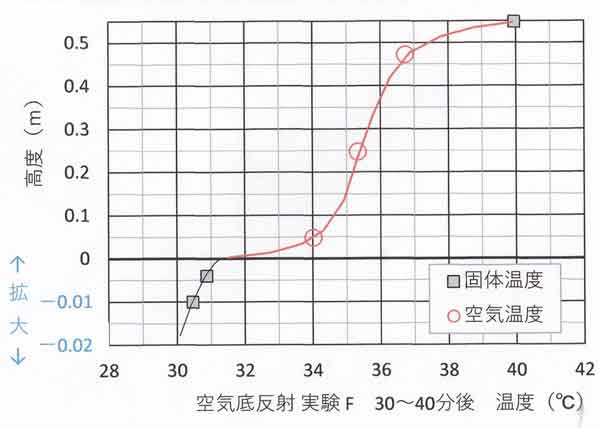

図192.10 温度の鉛直分布(実験F)。注意:空気層底の下の断熱材 (マイナスの高度)内の縦軸は10倍に拡大してある。

図192.10は時間経過35分後(30~40分の平均)の鉛直温度分布である。全層が 安定成層であり、天井面と底面の温度差は約8.5℃、実験E(図192.5)の約 4℃の2倍ほどもある。これは、予測の項で述べたように底面の反射率が大きく、 地中伝導熱Gが小さくなったため、底面温度がわずかしか上がらないことによる。

後掲の図192.15でも示すように、赤曲線で表した鉛直温度分布の形状は長時間 後でも同じであり、「放射伝導平衡の温度分布」と呼ぶことができる。 これは直線分布ではなく、斜体S字の分布形となることの説明は後述する。

図192.11は放射時定数を求めるためのもので、図192.9の縦軸を拡大してある。 3つの赤丸印の横座標が放射時定数であり、それぞれ4.7分(天井面からの距離 =0.07m)と8.5分(天井面からの距離0.3m)、及び10.0分(天井面からの 距離0.5m)である。

実験Eの場合と同様に、高温水を注ぎ始めてから約0.3分後に空気層の温度変化 が実質的にはじまったので、放射時定数は0.3分間をずらした時間としてある (0.3分の位置にも赤丸印をつけてある)。

図192.11 温度の時間変化(実験F、3回の平均)、赤丸印は放射時定数の 位置を示している。

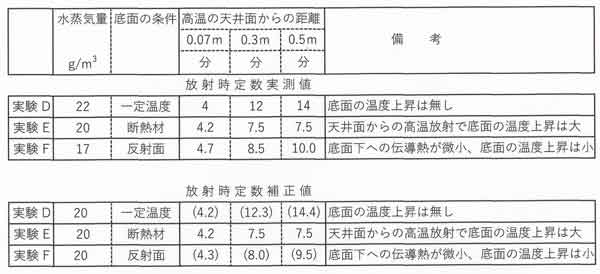

表192.1 放射時定数(単位は分)、実験Dと実験Eと実験Fの比較。 上段は測定、下段のカッコ内は、水蒸気量が同じ20g/m3とした場合の補正値。

表192.1は放射時定数の比較である。各実験では空気層内の水蒸気量が異なる ので、下段には、水蒸気量が同じ20g/m3とした場合について、 理論計算から補正した時定数をカッコ内に示した。実験Fの時定数は実験Dより 短く、実験Eより長くなっている。ただし、天井面からの距離=0.07mに ついては、短い距離のため熱伝導の効果も含まれており、さらに測定値に 0.2分(12秒)程度の誤差が含まれていることに注意のこと。

時定数が小さいほど空気温度の反応(時間変化)が速いことを意味する。 時定数は底面温度が一定とした実験Dで長く、底面温度が時間とともに少し 変わる実験Fで中間値を示し、実験E(底面が断熱材:発泡スチロール) では最短である。

実験Eで最短(早く反応する)となる理由は、底面の断熱材(表面は近似的に 黒体)が天井面からの下向き放射量を吸収し、表面温度(底面温度)が すばやく上昇、その底面から上向きの黒体放射量が空気層に伝わり空気温度 を上昇させる。すなわち、天井面と底面の両方からの大きな放射量が空気温度 を上昇させるからである。

備考10(放射時定数と水蒸気量の関係、補正の方法)

「K189.黒体面に挟まれた空気層内の放射伝達・温度 変化」の図189.6は水蒸気量が10g/m3と1g/m3 の場合について、空気層の厚さと放射時定数の関係を表したものである。 水蒸気量が多いときは、空気層の厚さ(距離)が同じであっても放射の効果 が大きく、空気温度は早く反応し放射時定数は短くなる。水蒸気量と放射 時定数の関係を両対数方眼紙上に表したとき、近似的に直線で表されるとして、 水蒸気量が22g/m3(実験D)と17g/m3(実験F)の場合 を20g/m3(実験E)の場合に補正した。その補正した放射時定数 を表192.1のカッコ内に示した。

192.5 準平衡の温度分布

前節まででは、温度の時間変化は初期時刻から50分後までを示した。50分は、 中模型の実験装置において、空気層の天井の上に注いだ40℃の高温水の温度が 概略一定とみなされる時間である。以下では50分以後の温度変化も含めて考え よう。

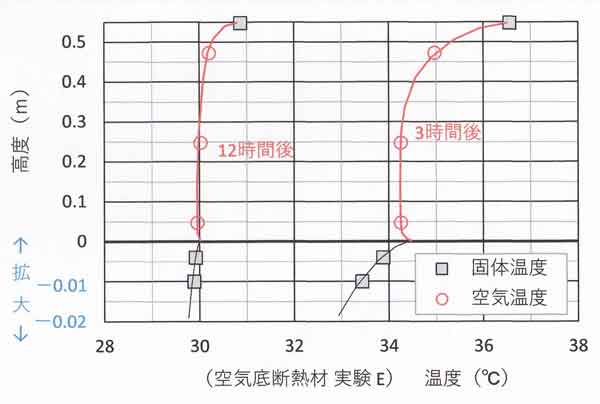

(1)準放射対流平衡の温度分布(実験E)

図193.12は実験E(底面が断熱材の発泡スチロール)について1440分(24時間) 後までの温度の時間変化である。天井面から距離0.3mと0.5mの空気温度は 重なったまま長時間続き、温度鉛直分布は図192.5に示した分布とほぼ同じ 形状を保ったまま、上下の温度差はしだいに等温に近づいていく。

図192.12 時間経過1440分(24時間)後までの温度の時間変化、実験E (底面が発泡スチロール)。

図192.13 時間経過3時間後と12時間後の温度の鉛直分布、実験E (底面が発泡スチロール)。ただし、高度=0は底面を表し、マイナスの 高度範囲は縦軸を10倍に拡大してある。

図192.13は時間経過3時間後と12時間後の温度の鉛直分布である。分布形は 図192.5で示した形状と同じである。すなわち、天井面に近い空気上層部で 空気温度の鉛直勾配が大きくなっており、放射と熱伝導の両作用で決まる 「準放射伝導平衡の温度分布」になっている(詳しくは次項を参照)。

ところが、中層以下では対流によってそれが破壊されて「準放射対流平衡の 温度分布」になっている。

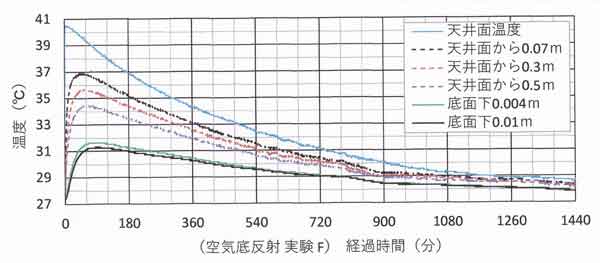

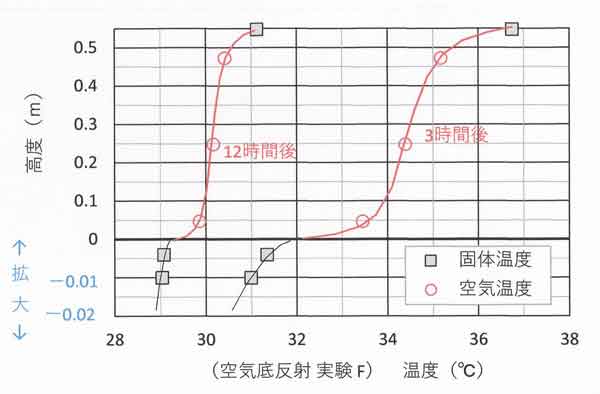

(2)準放射伝導平衡の温度分布(実験F)

図192.14は、実験F(底面は反射率の大きいアルミホイル)について1440分 (24時間)後までの温度の時間変化である。図から明らかなように、経過 時間が大きくなっても、各温度の時間変化の曲線は互いに交差することなく、 しだいに等温に近づいていく。その関係を図192.15は明瞭に表し、温度の鉛直 分布形はほとんど一定のままである(35分経過後の図192.10も比較する)。

図192.14 時間経過1440分(24時間)後までの温度の時間変化、実験F (底面がアルミホイル)。

図192.15 時間経過3時間後と12時間後の温度の鉛直分布、実験F(底面が アルミホイル)。ただし、高度=0は底面を表し、マイナスの高度範囲は 縦軸を10倍に拡大してある。

図192.15は、放射と熱伝導の両作用で決まる「準放射伝導平衡」の温度鉛直 分布である。ただし、天井面が底層に比べて高温のときの斜体S字形の鉛直 分布である。

仮に、熱伝導のみが働くとすれば、十分な時間経過後の天井面と底面の温度は 「直線分布」になるはずである。しかし、図192.15では天井面と底面(固体面: 境界面)に近い高さで、温度勾配が大きくなっている。これは長波放射の作用 が加わったためであり、「斜体S字の分布形」である。

放射の作用は温度ギャップを作ろうとし、熱伝導は温度ギャップを解消しよう として、空気温度の鉛直勾配は非常に大きくなったのである。この境界面に 近い高さでは「放射」と「熱伝導」が互いに逆の加熱・冷却作用を及ぼし あっている。

現実の大気境界層内の地表面にごく近い高度0.1m以下では、「放射」と 「熱伝導・乱流」が互いに逆の加熱・冷却作用を及ぼし会っている (Kondo, 1971;近藤、1994、「水環境の気象学」の図4.12)。

まとめ

本シリーズ研究では、空気温度に及ぼす長波放射(赤外放射)と熱伝導あるいは 乱流・対流との関係について理論的・実験的に調べている。

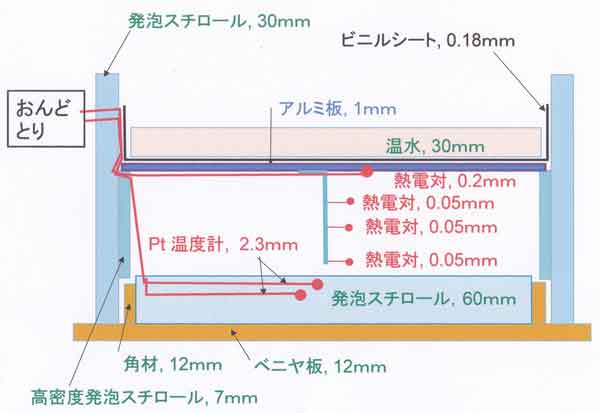

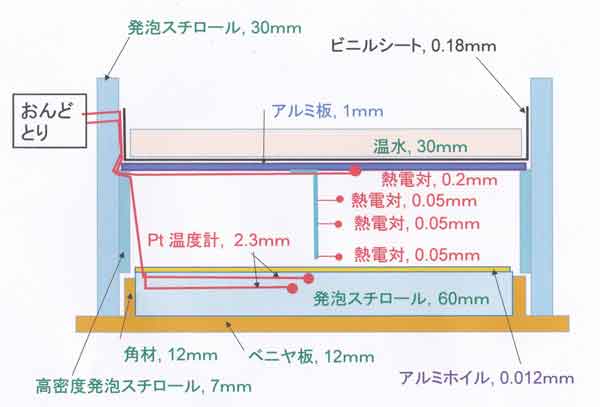

本論の模型実験では、空気層の高さ0.55m、幅0.8m、長さ1.2mの断熱容器を 用いた。容器内の空気温度は初期時刻にほぼ等温とした。その温度より12℃ほど 高い高温水を容器天井の上に注いだ後、容器内の空気温度の時間変化を記録 した。空気層の底を断熱材(発泡スチロール)にした場合(実験E)と、 その断熱材の上面に長波放射をよく反射するアルミホイル(台所用品の アルミ箔、厚さ0.012mm)を貼った場合(実験F)について実験した。

実験E(底面が断熱材)の結果

上層空気:

天井面からの高温放射が空気温度を上昇させる。天井に近いほど(距離が 短いほど)放射の作用が強く温度上昇が大きく安定成層の「準放射伝導平衡 の温度分布」となる。

下層空気:

同時に、天井からの放射は断熱材表面を加熱し、それに接する下層の空気は 昇温し乱流・対流が発生、ほぼ等温の混合層が形成され不安定成層の「準放射 対流平衡の温度分布」となる。混合層内では、温度の時間変動が激しい。 これは日射エネルギーによって形成される晴天日中の陸面上の大気境界層内の 「混合層」に類似である。

模型実験では空気層が小スケール(高さ=0.55m)であるため、空気層が 獲得する熱エネルギーは小さく2.7 W m-2に対し、底面下へ 伝わる地中伝導熱は桁違いに大きく48 W m-2である。ただし、 天井の上の高温水の温度がほぼ一定とみなされる時間経過35分までの平均 熱収支量である。2.7 W m-2の大部分は放射によるもの、残りの 一部分は底面からの顕熱輸送によるものである。

実験F(底面がアルミホイル)の結果

天井面からの下向き放射の作用は実験Eと同じであるが、さらにアルミホイル 表面で反射された上向きの放射が加わり、空気層の昇温はより大きくなろう とする。しかし、アルミホイル表面で吸収されるエネルギーは小さく、 それ以下への伝導熱が少なく表面温度は低く温度上昇は僅かである。 それに接する空気温度は表面温度と等しく低温となる。全層で安定成層の 「準放射伝導平衡の温度分布」となる。これは、天井面と底面に近い空気層 で大きな温度勾配をもち、熱伝導だけであれば温度は直線分布となるはずだが、 放射の作用で斜体S字形の温度分布が長時間続く。

ほか、学んだことの要点は次のとおり。

(1)放射の作用だけできまる「準放射平衡の温度分布」は、固体(または液体) の表面を含む全層が等温でなければ、固体(または液体)表面温度とそれに 接する空気温度は不連続になる、すなわち温度の不連続 (温度ギャップ)ができる。

(2)その温度ギャップは熱伝導によって解消される。

(3)長波放射は水蒸気を含む空気中を伝搬するとき、吸収率の強い波長帯の エネルギーは吸収され、残りは次の層へ伝えられる。同時に、空気層はその温度 と射出率に相当するエネルギーを次の層へ向けて射出する。 放射の空気温度に及ぼす効果は距離が近いほど大きい。

(4)1次元空間を想定した場合、水蒸気量=10g/m3のとき、 空気の温度変化の速さを表す「時定数」は固体・液体面から の距離≒0.05mを境に して、短距離では分子熱伝導による効果が大きいが、 これよりも長距離では放射の効果が勝る。ただし、乱流・対流が生じる 場合は、短距離では熱伝導、中距離では乱流・対流、長距離では放射の順に 重要性が変わる(「K191.空間内の温度に及ぼす放射 影響の実験(2)」の図191.11)。

(5)上記の(3)(4)は放射や伝導熱の空気温度へ及ぼす影響である。 空気と固体(または液体)の境界面での熱交換の場合、固体(または液体) の体積熱容量Cpρは空気のそれより桁違いに大きいので、 同じ熱交換量であっても空気温度は変化しやすく、液体や固体の温度は変化 しにくい。

(6)空気層底の境界面(地表面)の熱収支について考える。境界面の反射率 が大きく例えば80%の場合を想定すれば、下向き放射量の80%は境界面から 上向きに反射されて空気層に伝達される。残りの20%は下向きの伝導熱 (地中伝導熱)となり、境界面下の温度(地中温度)を 上昇させる。伝導熱によって温度がわずかに上昇した境界面(地表面) 自体からは上向きに放射(境界面温度に対する黒体放射量の20%)を出す。

(7)放射熱や伝導熱などの熱エネルギーが媒質中で減少 (増加)すれば、媒質の温度は上昇(下降)する。 また、媒質中の境界面では熱収支(エネルギー保存則)が成立する。

文献

会田 勝、1982:大気と放射過程.東京堂出版、pp.280.

浅野正二、2010:大気放射学の基礎.朝倉書店、pp.267.

Kondo, J., 1971: Effect of radiative heat transfer on profiles of wind, temperature and water vapor in the atmospheric boundary layer. J. Meteor. Soc. Japan., 49, 75-94.

近藤純正、1982:大気境界層の科学.東京堂出版、pp.219.

近藤純正、1987:身近な気象の科学-熱エネルギーの流れ.東京大学出版会、 pp.189.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学.朝倉書店、pp.350.

近藤純正、2000:地表面に近い大気の科学.東京大学出版会、pp.324.

Kondo, J. and S. Ishida, 1997: Sensible heat flux from the earth’s surface under natural convective conditions. J. Atmos. Sci., 54, 498-509.

Manabe, S. and R. Strickler, 1964: Thermal equilibrium of the atmosphere with a convective adjustment. J. Atmos. Sci, 21, 361-385.

山本義一、1954:大気輻射学.岩波書店、pp.172.

| トップページへ | 研究指針の目次 |