編著者:近藤 純正

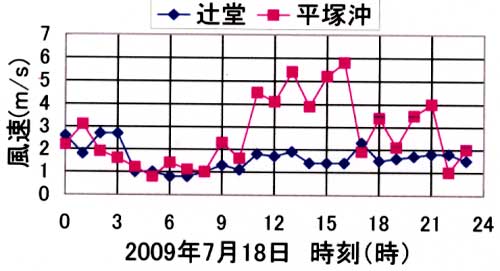

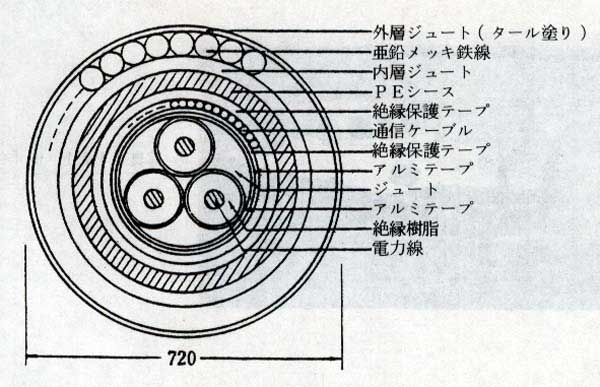

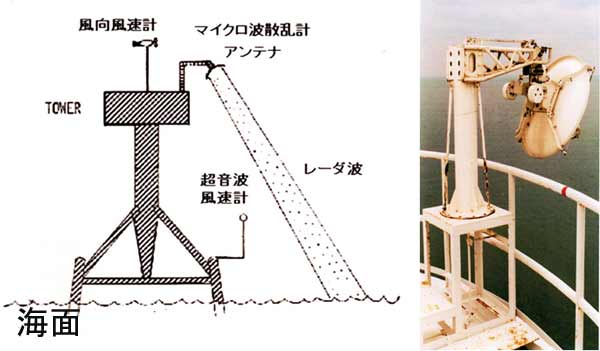

相模湾平塚沖の波浪等観測塔(1965年に建設された海洋気象観測塔)と、

陸上施設の見学会を行なった。陸上では波浪等の記録室、海面波の広域分布を

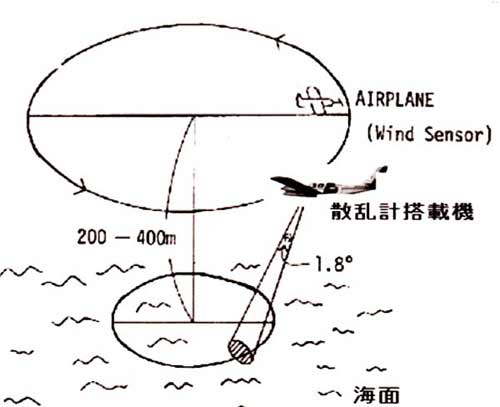

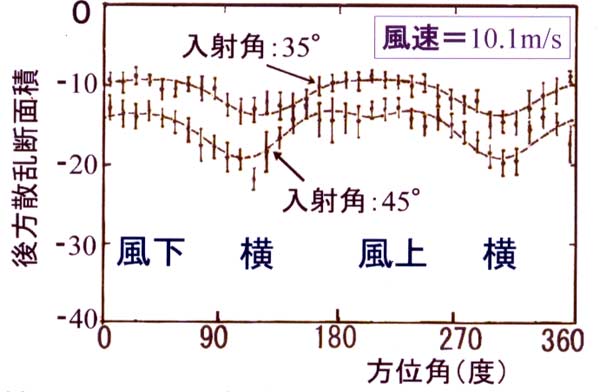

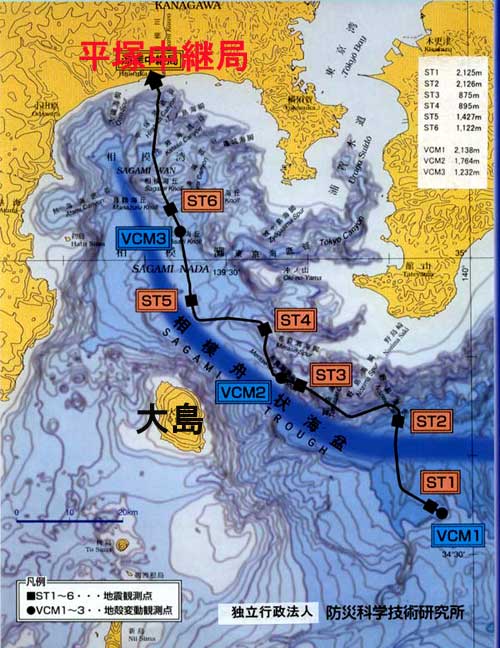

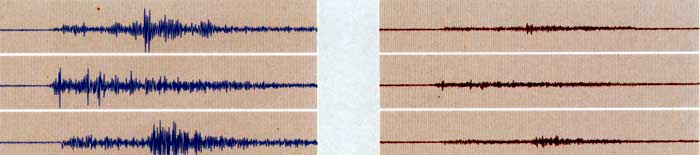

観測するマイクロ波散乱計収納塔、相模湾海底地震観測施設(平塚中継局)を

見学した。

(完成:2009年7月27日)

| トップページへ | 展示室案内へ |

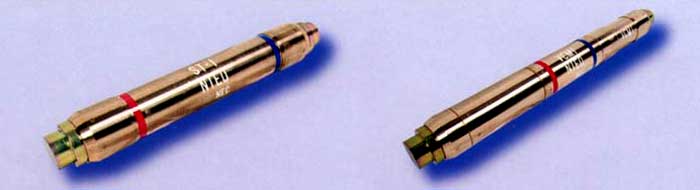

もくじ はしがき 1 平塚沖波浪等観測塔の見学 2 波浪等を記録する陸上施設 3 マイクロ波散乱計収納塔(内藤玄一) 4 相模湾海底地震観測施設 4.1 研究の背景 4.2 自己浮遊式海底地震計 4.3 観測施設の開設 4.4 リアルタイム地震情報 参考資料

|

施設の年表 1959年9月26日 伊勢湾台風(死者・行方不明5,098名) 1962年5月 参議院、防災科学振興について決議 1963年4月 科学技術庁国立防災科学技術センターの設立 1965年8月 平塚沖波浪等観測塔の建設完了 1967年6月 同 センター平塚支所が設立 1974年2月、1975年2月 AMTEX(気団変質実験、国際協力研究) 1978年 マイクロ波散乱計収納塔(高さ20mの建物) 1990年 国立防災科学技術センターは防災科学技術研究所として改組、 同年 平塚支所は平塚実験場と改名、同 実験場を無人化 1996年3月 相模湾海底地震観測施設の開設 2002年 観測塔における観測データのインターネット公開 2009年7月 波浪等観測塔は東京大学生産技術研究所へ移管 ただし、マイクロ波散乱計収納塔と海底地震観測施設はそのまま防災科学 技術研究所の施設として残す。 |

|

海溝型大地震 1498年 明応地震津浪 M8.2~8.4 遠州灘南方(死者4万名以上) 1605年 慶長地震 M7.9 駿河湾南方(死者多数) 1605年 慶長地震 M7.9 紀伊水道南方(死者多数) 1703年 元禄地震 M7.9~8.2 房総野島崎南(死者2,300名以上) 1707年 宝永地震 M8.4 潮岬沖(死者2万名以上) 1854年 安政東海地震 M8.4 遠州灘南方(死者2千~3千名) 1854年 安政南海地震 M8.4 紀伊水道南方(死者数千名) 1896年 明治三陸地震津浪 M7.1 三陸沖(死者27,122名) 1923年 関東大地震 M7.9 相模湾(死者・不明142,000名) 1933年 三陸地震津浪 M8.1 三陸沖(死者・不明3,064名) 1944年 東南海地震 M7.9 熊野南東沖(死者・不明1,223名) 1946年 南海地震 M8.0 潮岬沖(死者1,330名) 1952年 十勝沖地震 M8.2 十勝沖(死者28名) 1968年 1968年十勝沖地震 M7.9(死者52名) |

|

関東大震災の概要 1923年(大正12年)9月1日11時58分 M7.9 震源域は相模湾平塚の南東約30km、城ヶ島の西約10kmを中心とする範囲 災害: 各地で列車が横転、根府川では列車が40m下の海岸へ転落 各所で旋風が発生、各地(東京、横浜、小田原など)で火災が発生 死者・行方不明=14万2千余 家屋全半壊=25万余 家屋の焼失=44万余 関東沿岸に津浪、熱海での波高=12m |

| トップページへ | 展示室案内へ |